こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道さんの配信「どの生成AIが一番優秀?アプリ作成選手権!」を踏まえ、私の視点と実践的な解説をたっぷり書き下ろしましたよ。動画の内容をベースに、実際に私が試した使い方、子どもと一緒に遊んだ体験、そしてビジネスや教育現場で使える具体的な活用術まで、現場感覚で分かりやすくまとめています。

私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」で、AIを使って「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を作るのが大好きなひろくん(私)です。今回のライブは「アプリ作成選手権」と題して複数の生成AIを使って実際にアプリを作って比較した内容。結論から言うと「場面によって使い分けが最強」で、Google系のAI Studio(AIモード)がとても力強かった印象があります。この記事では、その理由と再現できる手順を全部出し切りますね。

目次

- 📌 本記事の構成(ざっくり)

- 🎯 今回のライブのハイライト(何をやったか)

- 🧭 Google AIモード(GoogleのAI検索)の実走レポート

- 🛠️ アプリ作成選手権:子どもと一緒に作った「夕刊アドベンチャー」

- 🖼️ 画像生成(nanobanana / VEO3 / Seedream V4)の遊び心と実務メモ

- 💸 実際に公開するなら知っておくべきAPIとコストの話

- 🧑🏫 教育・家庭での実践アイデア(子どもとAIを遊ばせる)

- 🔐 プライバシーとセキュリティ、特にByteDance系サービスの注意点

- 🧩 サムネイル作成実演:GenSparkでYouTubeサムネを作る手順

- 📈 ビジネスでの使い方:効率化・プロダクト化の具体案

- 🧰 実践ワークショップ開催情報と私のおすすめコース

- ❗ 要点まとめ(今日話したことの最短まとめ)

- ❓ よくある質問(FAQ)

- 🧾 実践テンプレ:夕刊アドベンチャーの要件テンプレ(コピーして使える)

- 📸 スクリーンショットで振り返る(おすすめキャプチャと解説)

- 🔥 ひろくん(私)からの率直なアドバイス

- ✅ 最後に:次にやるべき小さな一歩

📌 本記事の構成(ざっくり)

- 今回のライブのハイライト(何をしたか)

- 各生成AIの特徴と役割(Google AIモード、Google AI Studio、Gemini、GenSparkのnanobanana、VEO3、Seedream V4など)

- 実験:子どもと作った「夕刊アドベンチャー」アプリの作り方(要件設計 → 生成 → 改良)

- 画像生成(nanobanana / VEO3)で遊んだ話とコツ

- 配布・公開時に気をつけるコストとAPIの話

- 教育/家庭/ビジネスでの活用アイデアと導入ステップ

- FAQ(よくある質問)

- まとめと次回アクション

🎯 今回のライブのハイライト(何をやったか)

ライブでは「どの生成AIが一番優秀か?」を実際に試して検証していました。要約するとこんな流れです:

- Googleの新機能「AIモード」を実演(google.comにアクセスするだけで使えるインタラクティブ検索)

- 複数の生成AIを使って「子ども向けアプリ」を作成(ChatGPTで要件定義 → 各AIに実装させる)

- 画像生成ツール(GenSparkのNanobanana、ByteDance系のSeedream V4、VEO3など)でサムネイルやフィギュア風の画像を作成

- どのAIが作業をどれくらい自動化できるか、どこで躓くかを評価

その中で一番分かりやすかったのは「Google AI Studio(AIモード)で作ったアプリがとにかく早く・高品質に形になる」点です。ただし、公開や配布にあたってはAPI発行やクレジット消費などの実運用コストが発生するため、その点の注意も必要だという話もありました。

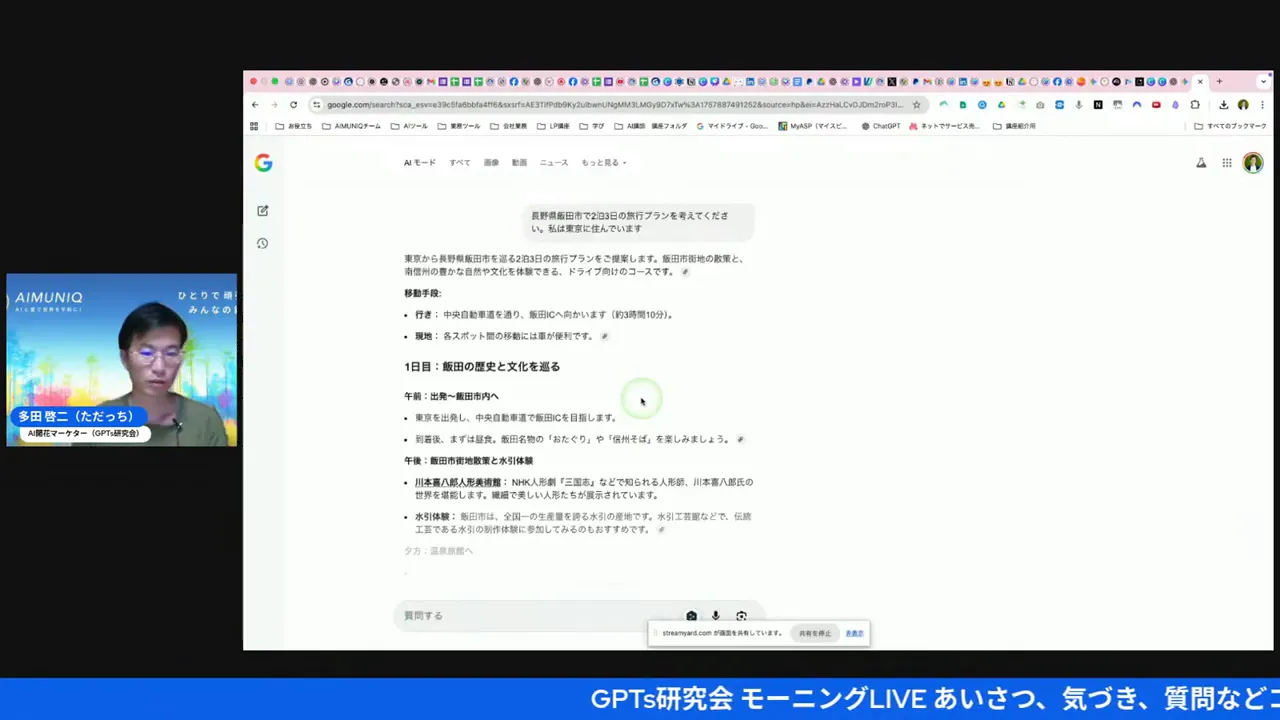

🧭 Google AIモード(GoogleのAI検索)の実走レポート

まずは一番手軽で誰でも試せる「GoogleのAIモード」から。これは単に「google.com」にアクセスするだけで使える、インタラクティブな検索UIです。Geminiが裏で動いているため、普通の検索結果とは違い、「旅行の2泊3日プラン」などを対話的に作ってくれるんですよね。

私が試した場面では、長野・飯田方面の2泊3日プランを「東京から出発」と指定すると、1日目・2日目・3日目のおすすめアクティビティ(地元名物のそば、体験工房での水引作りなど)を勝手に組み立ててくれました。これが普通のキーワード検索だけでは得られない「まとまった提案」を瞬時に作るのがすごく便利でした。

Google AIモードを使うメリット

- 導入が簡単:ブラウザでgoogle.comにアクセスするだけ(アカウント不要で一部機能は使える)

- 会話形式で具体的なプランが出るため、旅行やイベントの計画が楽

- 検索履歴ややり取りの流れを見ながら改善指示できる(インタラクティブ)

注意点・使いどころ

- 検索ベースなので、アプリ作成などの実装までは踏み込まない

- APIでの利用や大量生成は別途契約や費用が必要になる可能性あり

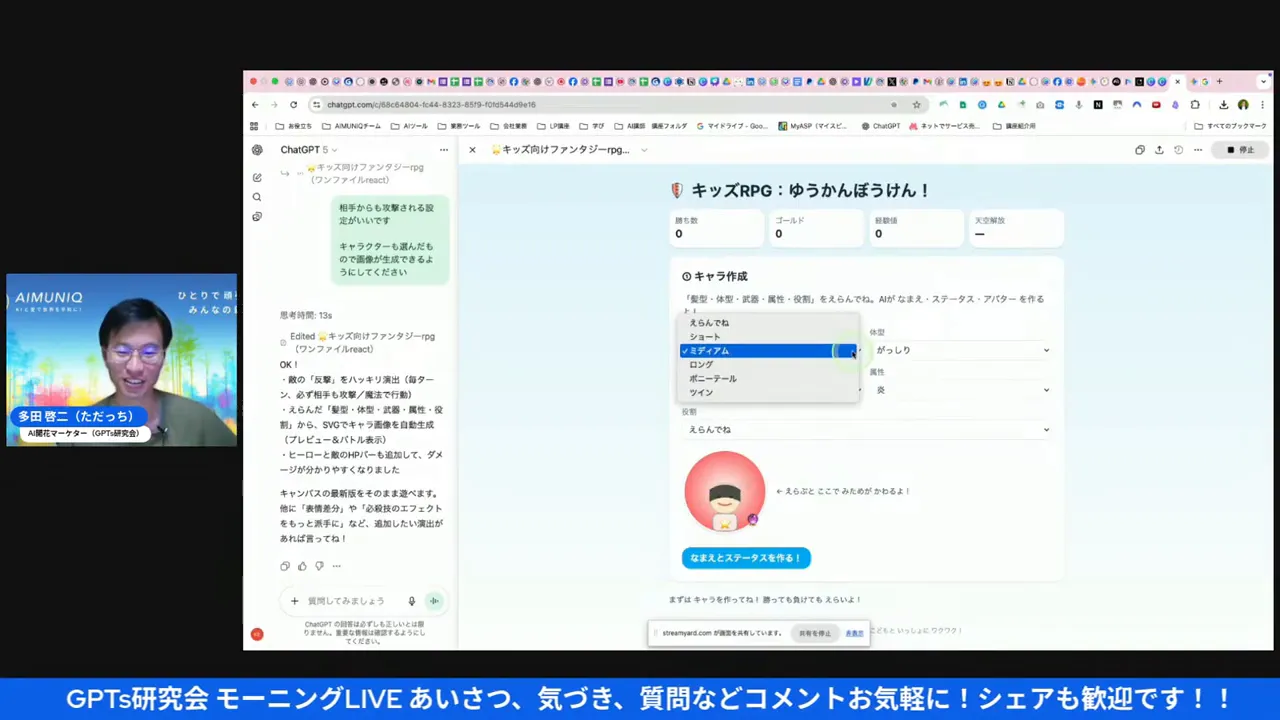

🛠️ アプリ作成選手権:子どもと一緒に作った「夕刊アドベンチャー」

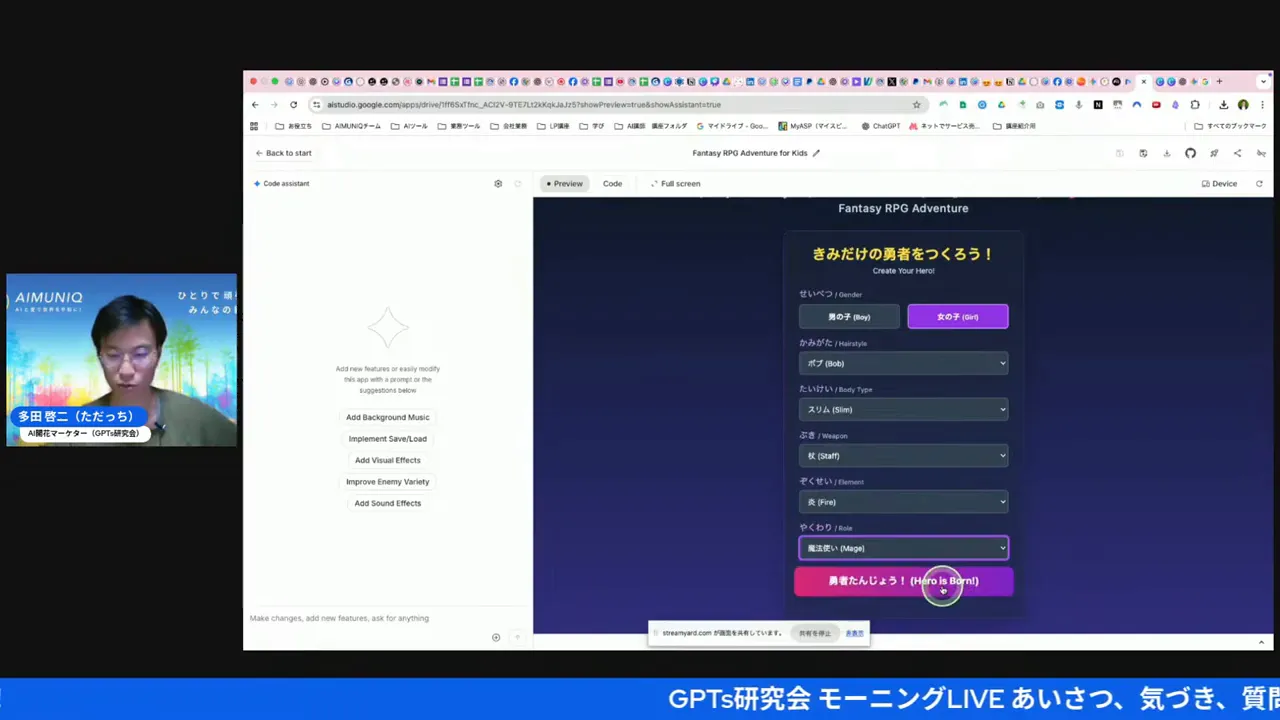

ここからがメイン実験。ライブでは子どもたちと一緒に要件を作り、ChatGPT(チャットGPT)を使って要件定義書を作成。その要件をベースに複数の生成AIに実装を試してもらい、どれが一番「子どもが遊べるアプリ」を作れるかを競いました。

出来上がったアプリの基本仕様(子どもたちが決めた点)

- キャラクター作成:髪型、体型、武器、属性(火・水など)を選べる

- 英語学習要素:日本語表記の下に英語表記を表示し、遊びながら英語に触れられる工夫

- ターン制バトル:簡易な数値(防御・攻撃・魔法・HP)で友だちと3人パーティを組める

- イラスト自動生成:仲間や敵キャラの見た目をAI生成で出す

各AIによる実装結果(ざっくり)

- Gemini系:生成は早いが要件の深掘りや細部の遊びの実装が甘く、最終的にうまく動かなかった部分あり

- Jenspark(GenSpark?):画像生成などビジュアル面が比較的良好。ただし、ゲームロジックや対話部分が繋がらず冒険開始がうまくいかない場面あり

- Google AI Studio:最終的に「勝ち」。UIも整い、キャラ生成〜戦闘までの流れがスムーズに動く。公開や配布の際はAPI発行・課金の検討が必要

実際に作る過程で私が感じたポイントをストレートに伝えるよ:

「生成AIは“要件の書き方”次第で結果が大きく変わる」

要件を曖昧に書くと、AIは勝手に補完してくれるけど「子どもが思ったもの」とズレることが多い。逆に詳細を詰めすぎると生成が失敗するケースもある。だからここは人間(大人)の役割で「子どものワクワクを引き出す要件」を上手く言語化する必要があるんだよね。

夕刊アドベンチャー:子どもと作るための実践ステップ(おすすめ)

- 子どもに「どんなことしたい?」を雑談で引き出す(3〜5分)

- 出たアイデアを箇条書きでChatGPTに投げる(例:「髪型を組み合わせてオリジナルキャラを作る機能」「英語表示を入れて学べる」など)

- ChatGPTに要件定義書を作ってもらい、子どもと一緒に確認して修正

- Google AI Studioなどに要件を渡してプロトタイプ生成(見た目重視ならGenSparkの画像生成も併用)

- できたものを子どもと遊んでフィードバック→ChatGPTで改善案を出す→再生成

このループを回すのが一番楽しいし学習効果も高い。家族でワイワイしながら作れるのがAI創作の良いところだよね。

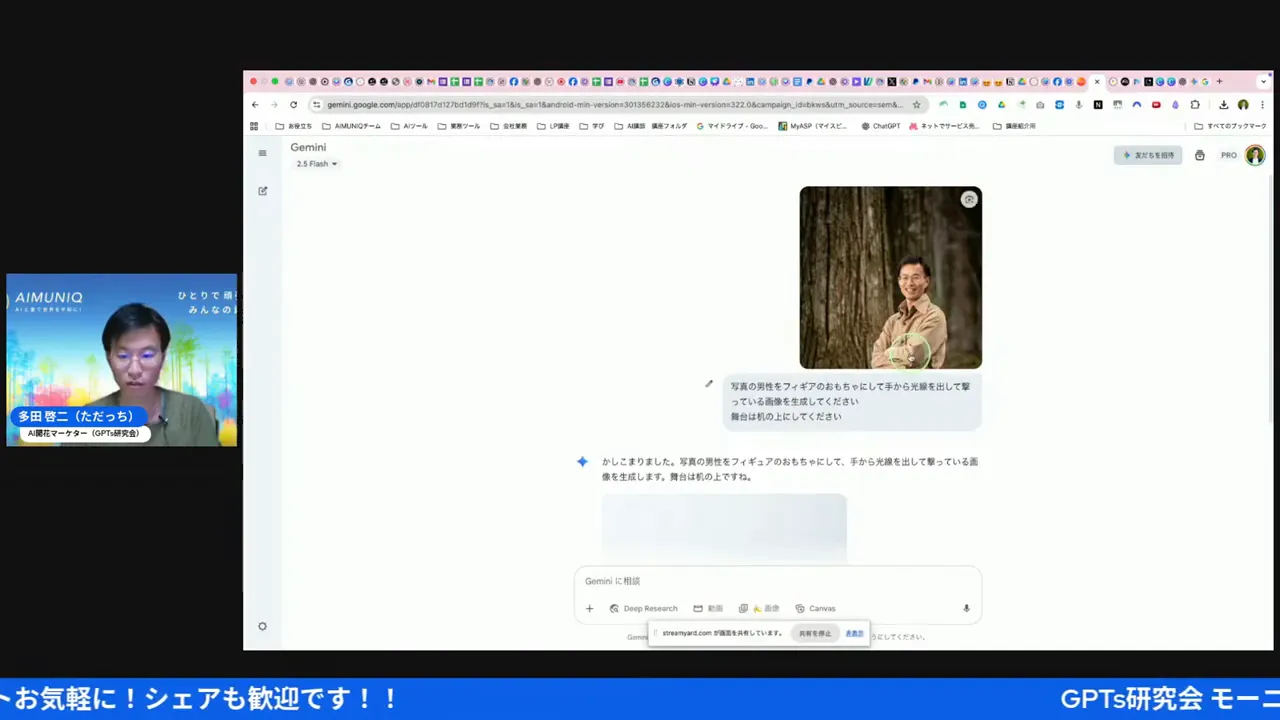

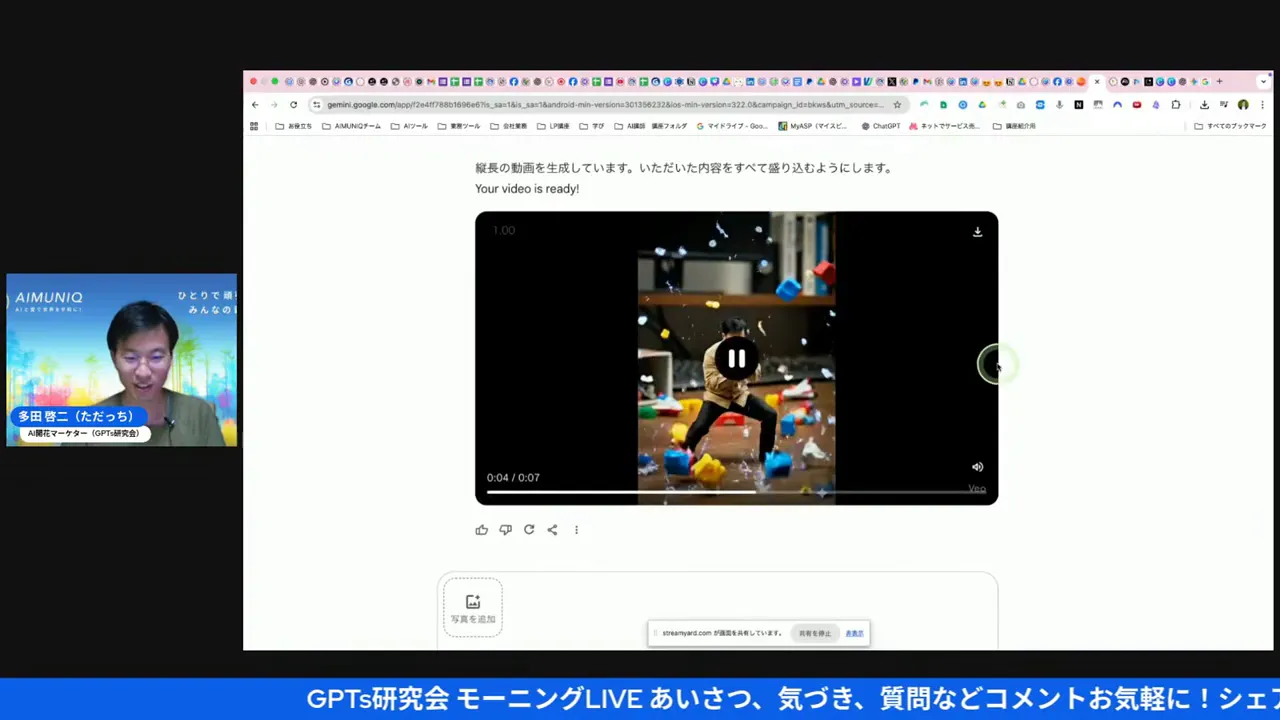

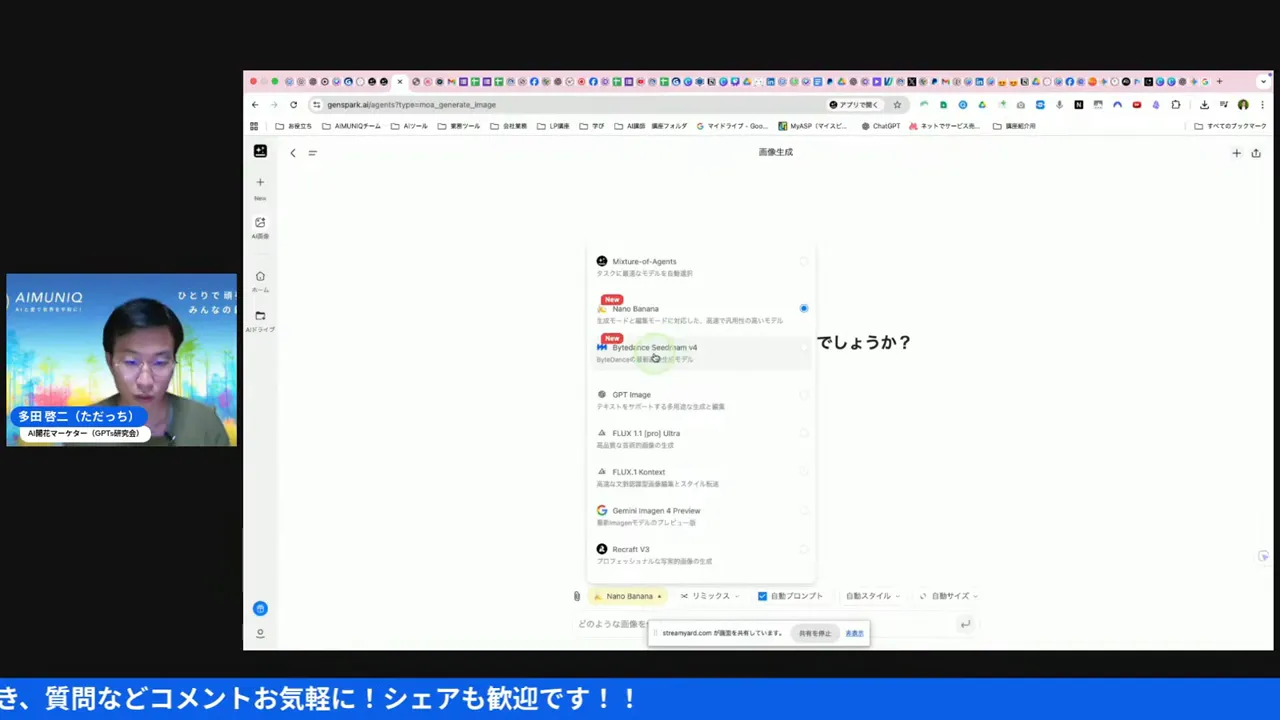

🖼️ 画像生成(nanobanana / VEO3 / Seedream V4)の遊び心と実務メモ

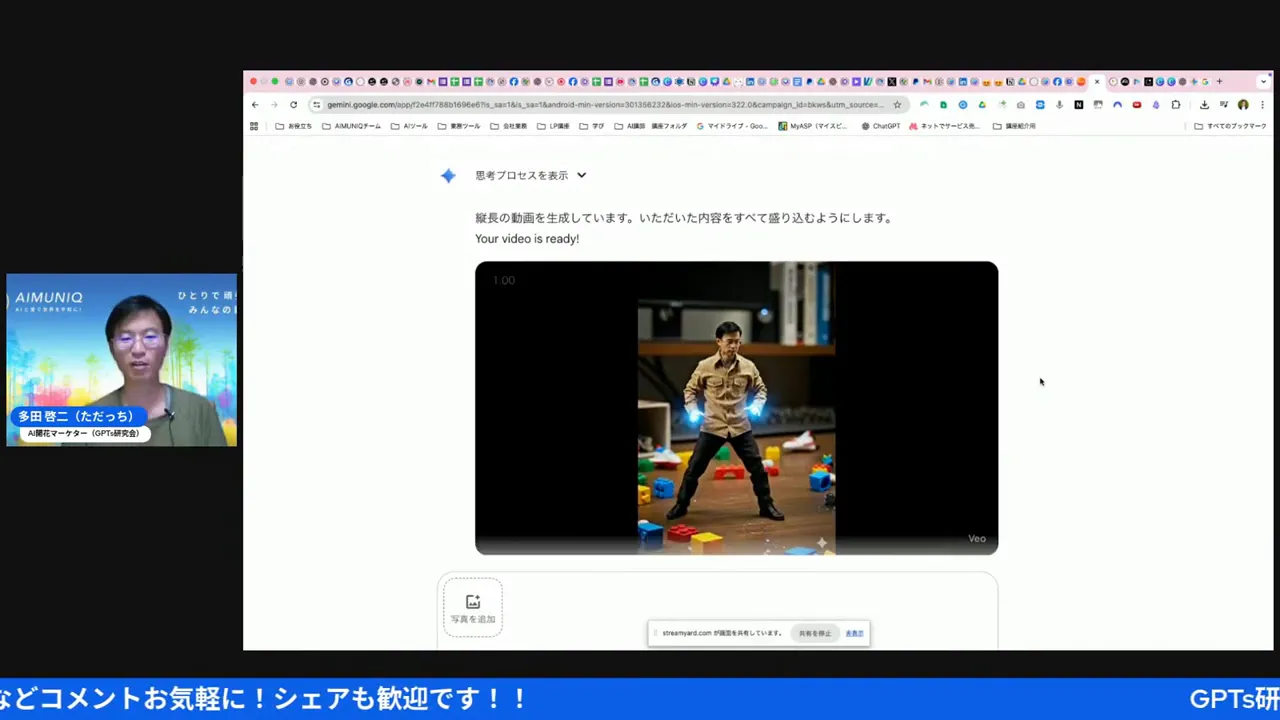

次は画像生成について。ライブで触れられていたのはGenSparkの「nanobanana(ナノバナナ)」、ByteDance系の「C-Dream(Seedream V4)」、そして映像生成で注目の「VEO3」など。私は家族の写真を元に「フィギュア風の手から光線を出すイメージ」を作って遊んでみたよ。

面白かったのは、同じプロンプトでもモデル(V4やVEO3など)によって得られる絵の方向性がまったく違うこと。VEO3は映像や動きの表現が得意で、Seedream V4はテクスチャや細部表現が強い印象でした。Nanobananaは「元の写真の特徴を残しつつ別スタイルに変換する」能力が高く、キャラクター化に向いている感じ。

画像生成を使うときの実務チェックリスト

- 元画像の権利確認:自分や家族の写真ならOKだが、他人の写真は要注意

- 出力の品質とモデル選定:キャラ風→Nanobanana、動きや映像→VEO3、リアル感→Seedream V4の使い分けが良いかな

- 有料機能の見極め:VEO3や高解像度出力は有料クレジットが必要なことが多い

- プライバシー:ByteDance系のモデル利用時はデータ取り扱いを確認しておく(個人利用なら問題ないことが多いが企業利用は慎重に)

ちなみに私がやってみたら「ビームを撃っているはずが、ブロックになった」なんて笑える結果も出たよ。こういう変な結果も含めて楽しめるのがAI遊びの醍醐味だよねw

💸 実際に公開するなら知っておくべきAPIとコストの話

ここはビジネス目線で超重要。ライブ中でも言ってたけど、Google AI Studioで作ったアプリを「他人に遊んでもらう」にはAPIの発行やクレジット購入が必要になる場面が出てくるよ。実際の運用では次のポイントを押さえておこう。

公開・配布時のチェックポイント

- APIコール量とコスト見積もり:1日あたりの利用者数×呼び出し回数で概算しよう

- 無料枠とクレジット:ベンダーによっては無料クレジットがあるが長期運用は有料になる

- 画像生成の課金:画像多用のアプリは特にコストが嵩む(サムネやキャラ画像を都度生成すると高コスト)

- キャッシュと再利用:頻繁に同じ画像が出るならキャッシュしておくべき(再生成は無駄)

- プライバシーとデータ保護:利用規約・データ保持ポリシーを確認する

私なら最初のMVPは「画像はプリレンダ静止画を使い、動作は軽いルールでサーバー負荷を抑える」作戦で行くかな。まずは内部検証段階で発生コストを把握してから外部公開のスケールを考えた方がいいですよね。

🧑🏫 教育・家庭での実践アイデア(子どもとAIを遊ばせる)

僕は家庭第一の価値観で仕事しているから、子どもとAIを使うときの安全性と楽しさを両立させたい派です。今回の実験から見えた「家庭でできる具体的アイデア」を挙げますね。

家庭向けワークショップのステップ(30分〜60分)

- 導入(5分):今日作るもののテーマを決める(例:「海賊になって宝探しゲーム」)

- アイデア出し(10分):子どもに「キャラの髪型・武器・好きな色」を聞く

- 要件化(5分):ChatGPTで要件にまとめてもらう(子どもの言葉をそのまま入れる)

- AIに生成(10分):Google AI StudioやGenSparkで見た目を生成、簡易プレイを体験

- 遊ぶ&改善(10〜30分):子どもからのフィードバックをChatGPTに入れて改善

ポイントは「大人が全部作らない」こと。子ども自身の発想をAIがサポートする役割にして、成功体験を積ませるとやる気が続きますよ。

🔐 プライバシーとセキュリティ、特にByteDance系サービスの注意点

GenSparkにByteDance系のモデル(C-Dream / Seedream V4)が追加されている話が出ました。創作面では強力だけど、企業利用や機密情報を含む素材は慎重になろう、という話です。

- 個人利用(自分や家族の写真で遊ぶ)は概ね問題ないケースが多い

- 企業データやクライアント情報を使う場合はデータ利用規約を必ず確認

- 国内企業で使うならデータ保護の観点から代替手段も検討する

私はいつも「個人で楽しむ→学びを得る→業務利用は契約と規約を確認」の流れを推奨してます。安心して楽しめる範囲で遊んでいきましょう。

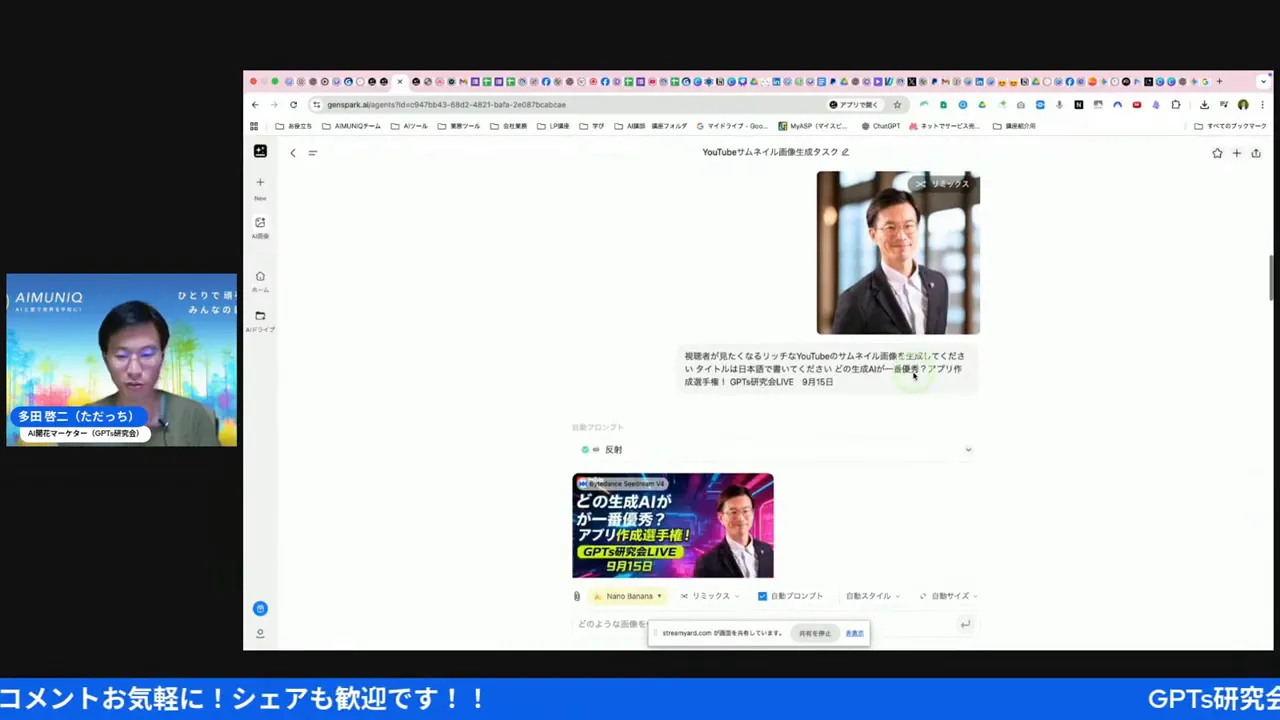

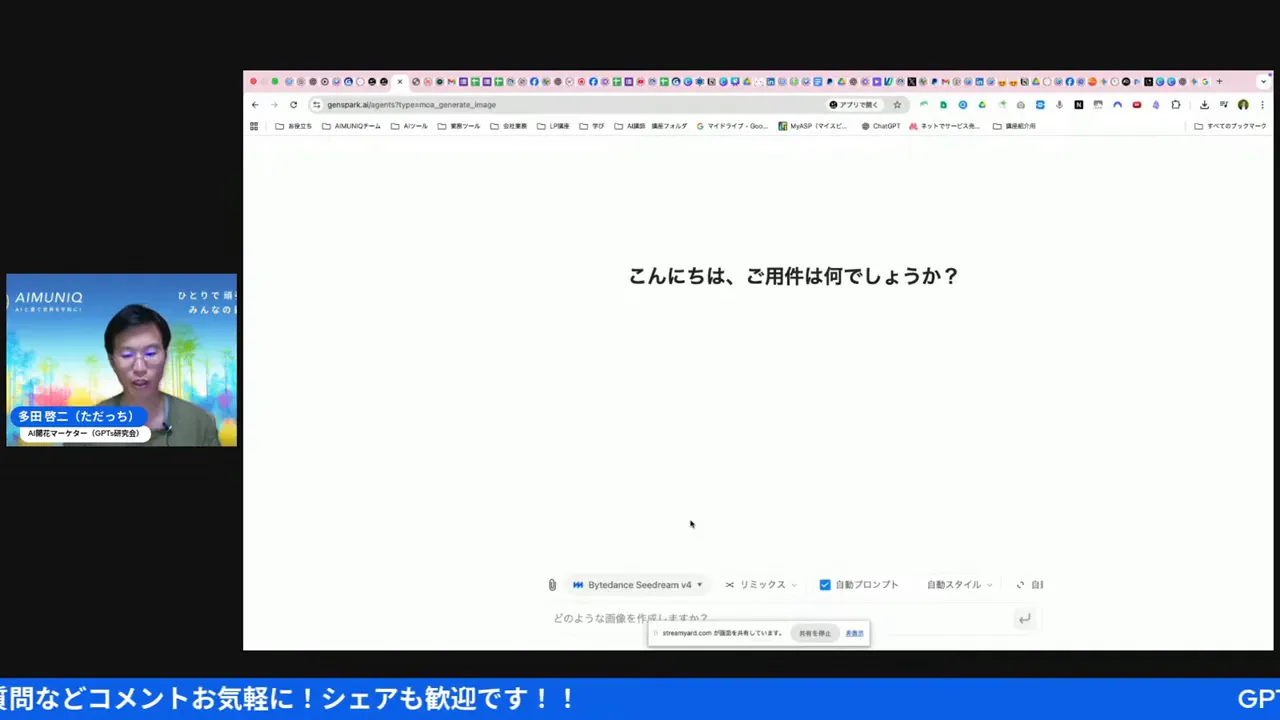

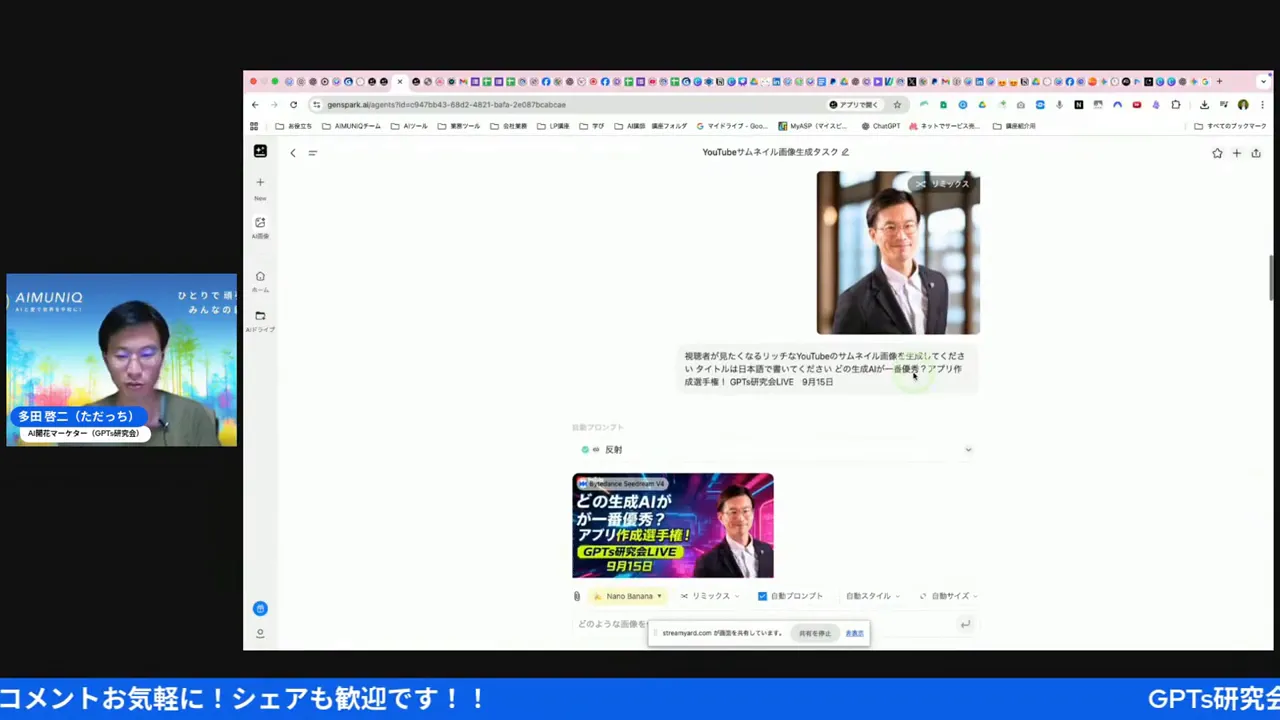

🧩 サムネイル作成実演:GenSparkでYouTubeサムネを作る手順

ライブでは私自身の配信用サムネイルをGenSparkで作った工程が紹介されていました。サムネは視聴率に直結する重要素材。AIでサムネを作るときのコツをまとめます。

サムネイル作成時のプロンプト設計(手順)

- 目的とターゲットを明確にする(例:「AI初心者が30分で楽しめるライブ」)

- コアメッセージを一行でまとめる(大きな文字にするフレーズ)

- 見せたい人物(私とゲスト)と構図を指定する(両サイドに人物、中央にタイトルなど)

- 色調・雰囲気を指定(ラグジュアリーに、または親しみやすく)

- 言語指定(日本語で大きく中央に入れるなど)を明記

実際に私が出したプロンプトでは、初回は英語で出力されちゃったんだけど「Please write the title in Japanese and place it centrally in large letters」といった具合に明確に指示し直して成功しました。AIに出力フォーマットを厳密に指定するのは超重要だよ。

📈 ビジネスでの使い方:効率化・プロダクト化の具体案

ここからは少し経営目線で。私は複数社のCEO経験があるので、「生成AIをどう事業に落とし込むか」を実践的に書きますね。

社内業務効率化(短期で取り組める3つ)

- 定型返信の自動化:カスタマー対応の定型文をChatGPTで生成してテンプレ化

- 資料作成支援:企画の骨子をChatGPTで作ってから人が肉付けするワークフロー

- サムネ/バナー自動化:GenSparkなどで広告素材をスピード生成しA/Bテストに回す

プロダクト化のアイデア(中長期)

- カスタムAIアプリ:業務に特化したGPT(MyGPT)を開発して社内だけで使う

- 教育向けゲーム:今回の夕刊アドベンチャーのように学習要素を組み込んだ子ども向けコンテンツをSaaS化

- クリエイティブ支援プラットフォーム:画像生成とテンプレを組み合わせ、ノンデザイナー向けに提供

重要なのは「まずは小さくプロトタイプを作ること」。最初から完璧な製品を目指すと時間と費用が膨らむ。AIは試行錯誤で地力が上がるタイプだから、早めに回して学習サイクルを回すことが成功の鍵だよ。

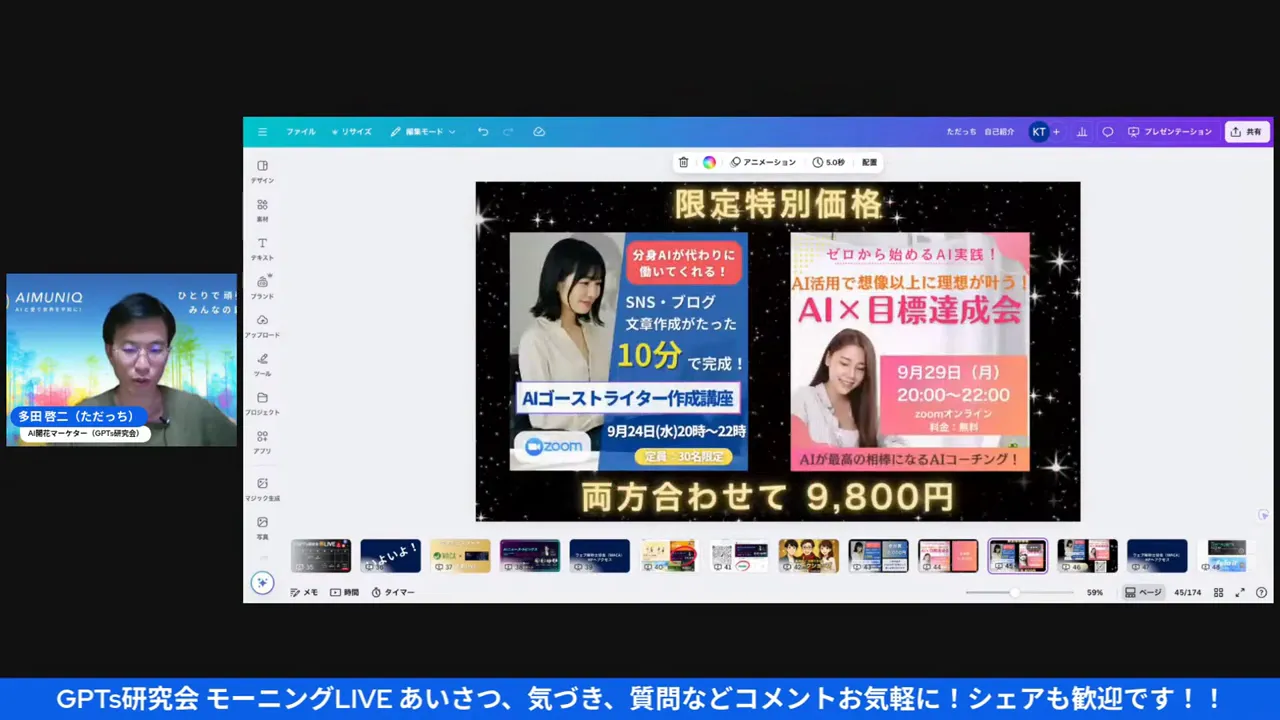

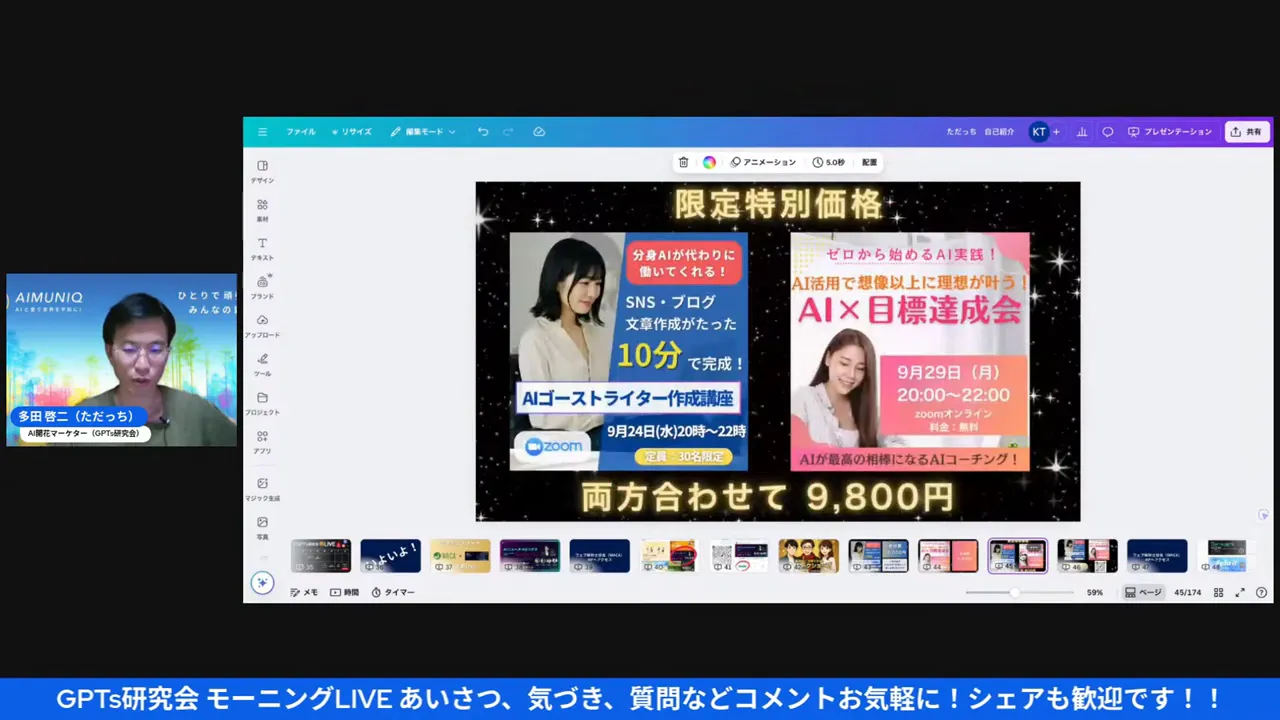

🧰 実践ワークショップ開催情報と私のおすすめコース

配信で紹介していたように、私も定期的にAIワークショップを開催しています。特に人気なのは「英語ライター作成コース(MyGPT活用編)」で、短期間で成果が出ると好評でした。

次回の私の主催ワークショップ(参考):

- 英語ライター作成コース(ChatGPTのMyGPTとプロジェクト機能の使い方) — 実践重視で1日集中型

- AI共創ハンズオン:夕刊アドベンチャーをゼロから作るワークショップ(親子参加歓迎)

ワークショップでは「道具の選び方」「コスト見積もり」「運用の仕組み化」までカバーするので、事業で活用する人には特におすすめかな。

❗ 要点まとめ(今日話したことの最短まとめ)

- どの生成AIが「一番」かは用途次第。Google AI Studioは総合力が高いが、特化タスクは他のモデルが強い

- 要件設計(人間の仕事)が結果を大きく左右する。子どもと作るなら「引き出し方」が重要

- 画像生成はモデルで出力の質が大きく変わる。用途に合わせたモデル選定を

- 公開するときはAPIとコストを見積もれ。再生成を減らす設計(キャッシュ等)で費用を抑える

- 家庭での教育利用は安全に配慮しつつ、子どもの主体性を尊重して使うのが吉

❓ よくある質問(FAQ)

Q1:Google AIモードは誰でも使えますか?

A:基本的にはgoogle.comにアクセスするだけで体験できます。アカウントがなくてもできる部分と、ログインが必要な機能があるので、まずはブラウザから試してみると良いですよ。

Q2:子どもと作ったアプリは公開できますか?

A:公開自体は可能ですが、API利用料や画像生成のクレジットがかかる場合があります。まずは家族や友人限定でシェアして、実際のコストを把握してから一般公開するのがオススメです。

Q3:GenSparkのnanobananaは安全ですか?

A:個人利用であれば問題ないケースが多いですが、ByteDance系のモデルを使う場合はデータ取り扱いの確認を推奨します。業務データや機密データは確認必須です。

Q4:プロンプトの書き方がよく分かりません。初心者はどう始める?

A:最初は「誰に」「何を」「どう見せたいか」を短い日本語で書くと良いです。例:「子ども向けの可愛いファンタジー風サムネイル。日本語のタイトルを大きく中央に配置。明るい色合い。」これを基に少しずつ細かく指示していくと扱いやすいですよ。

Q5:企業での利用を検討しています。何から始めるべき?

A:小さなMVPを一つ作ること。まずは社内の一部業務でAIを入れて効果を測る。例えばカスタマー対応や資料テンプレの自動化など低リスクでROIが見えやすい領域から始めるのが良いです。

🧾 実践テンプレ:夕刊アドベンチャーの要件テンプレ(コピーして使える)

ここでは、私が子どもたちから聞き取った要素をChatGPTに投げる用のテンプレを公開するね。コピペして試してみてください。

テンプレ(日本語):

「子ども向けの簡易RPGアプリを作りたいです。以下の要件を満たしてください。1) キャラクター作成:髪型(短髪・ボブ・ツインテール・スパイキー等)、体型(スリム・がっしり)、武器(杖・剣・棒)、属性(火・水・風)、性別 2) バトル:ターン制、3人パーティ、簡易な数値(攻撃、防御、魔法、HP)で勝敗を決める 3) 学習要素:日本語と英語の両方を表示して英語に触れられる仕様 4) 画像:生成AIでキャラクターと敵キャラのイラストを作る 5) 操作:簡易ボタン操作でプレイ可能 6) ターゲット:6〜10歳の子ども向けで親子で遊べる設計」

このテンプレをChatGPTに投げて、さらに「出力をJSON形式で返してください」と指定すれば、次工程の自動化がやりやすくなりますよ。

📸 スクリーンショットで振り返る(おすすめキャプチャと解説)

ここからは実際の動画内のタイムスタンプと合わせた解説キャプチャを入れていきます。各キャプチャは動画のその場面を示すスクリーンショットとして想定してください。キャプチャごとの閲覧をイメージしやすいように、該当タイム(動画での場面)と説明を丁寧に書いています。

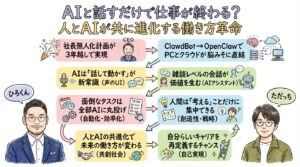

キャプチャ 1 — Google AIモード(07:39)

この場面では「東京発、飯田方面の2泊3日プラン」をAIに作らせている所。日程ごとのアクティビティを細かく出してくれるので旅行計画がかなり楽になるよ。

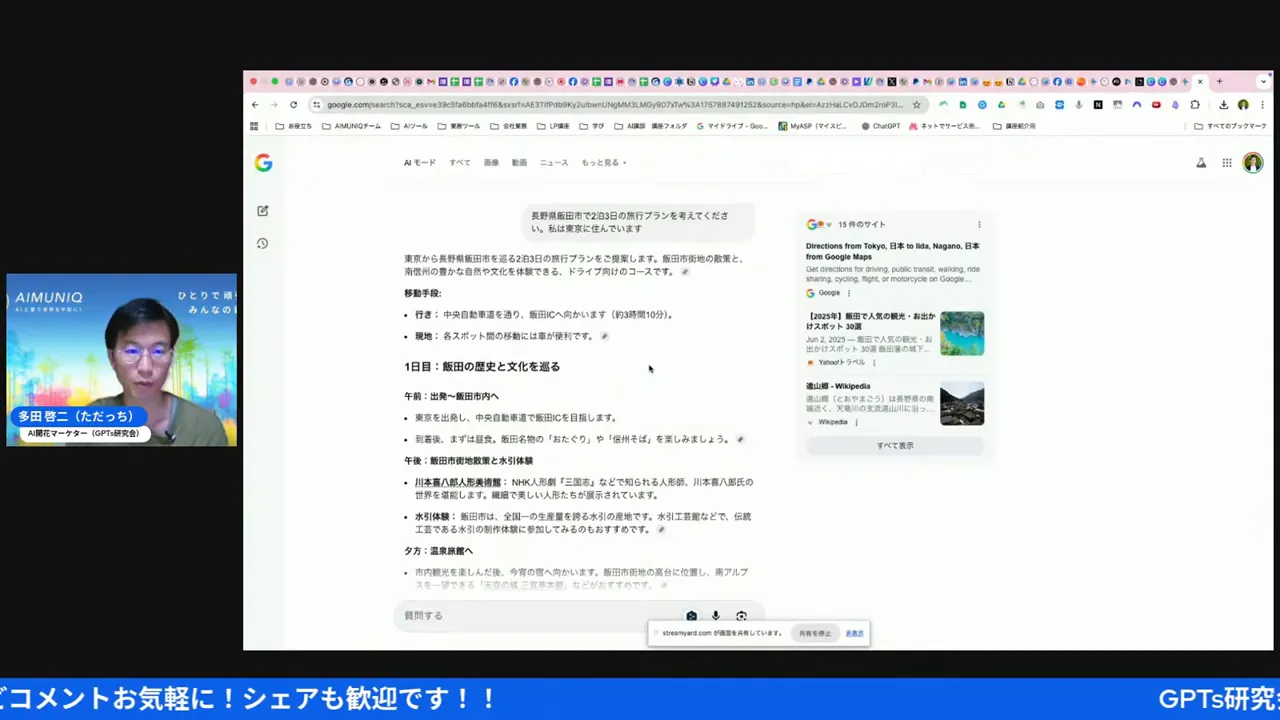

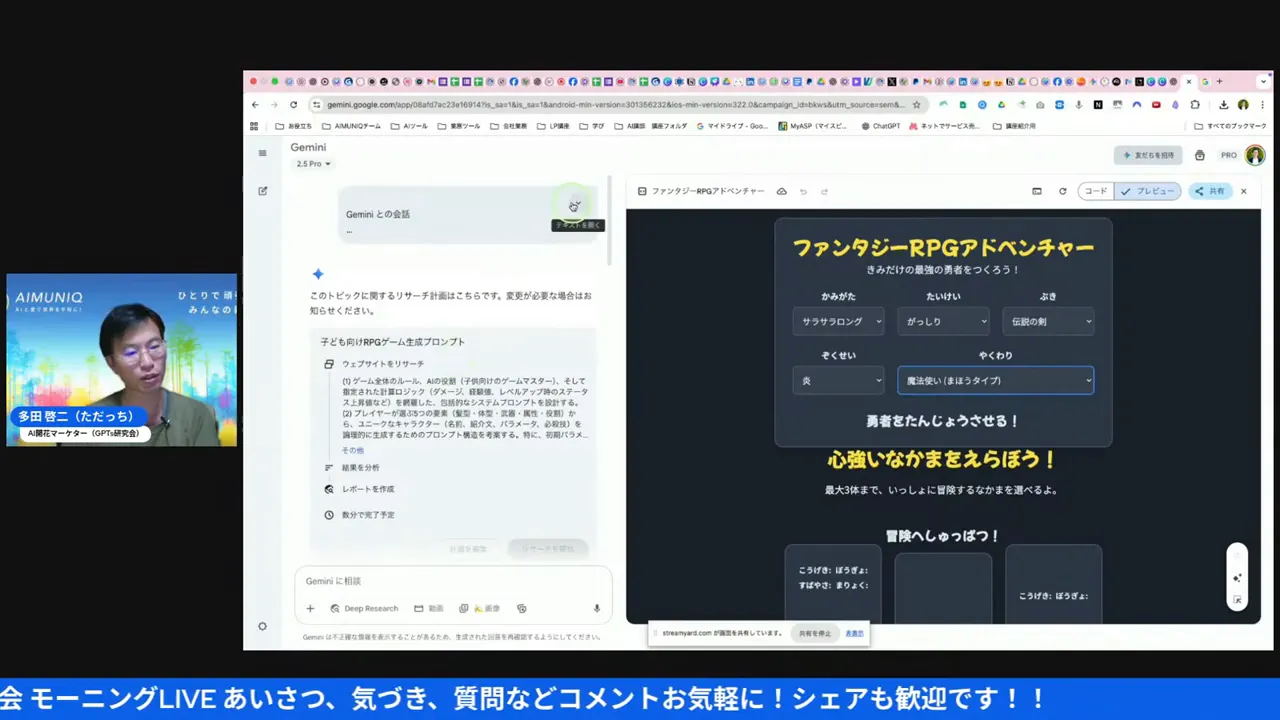

キャプチャ 2 — 夕刊アドベンチャーのキャラ作成(12:28)

子どもたちが一番楽しい瞬間。ここで選ぶ要素が後の戦闘システムや学習要素に直結します。遊びながら決められるインターフェース設計が重要です。

キャプチャ 3 — Gemini系の苦戦場面(13:25)

Gemini系は説明は良いけど、実装として動かす段階で細部が飛ぶことがある。要件の解像度が大事です。

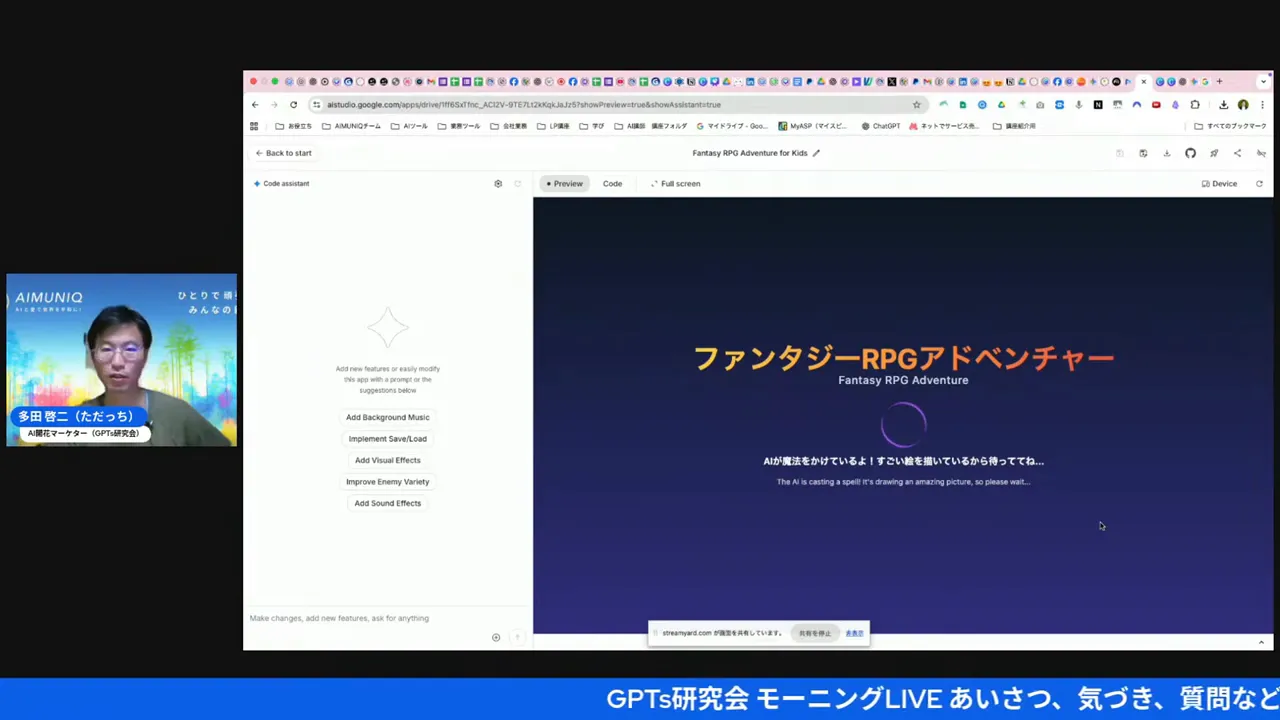

キャプチャ 4 — Google AI Studioでの生成完了(16:44)

ここが勝者の画面。UIが整っていてプロトタイプとして見せやすいのが強み。公開時のAPI発行などの工程は別途必要。

キャプチャ 5 — 画像生成の失敗例(21:17)

AIは万能じゃない。プロンプトと期待値の乖離は笑い話にもなるし、学びにもなる。ここは子どもと一緒に笑って受け止めると良いよ。

キャプチャ 6 — GenSparkのnanobanana画面(23:01)

ここでモデル選択ができる。用途に合わせたモデル選びが結果を大きく左右するので、最初は複数試すといいかな。

キャプチャ 7 — サムネイル生成の試行(27:23)

英語になっちゃった失敗から、明示的に「日本語で大きく中央に」と指定して正しく出力させた場面。指示文(プロンプト)は具体的に書くことが鍵。

キャプチャ 8 — ワークショップ案内(33:39)

実践で学んでみたい人はワークショップへ。実際に手を動かすことで「知識」が「技能」になります。

🔥 ひろくん(私)からの率直なアドバイス

AIはツールです。すごく強力だけど、それだけで何かが完成するわけじゃない。結局、人間(あなた)がどう問いを立てるか、どう運用するかが全て。私が50kgのダイエットを成功させた時も、AIで業務を回すようになった今も同じだよね。

短いアドバイスまとめ:

- まず遊んでみる。1時間でいい。まずは体感が大事。

- 要件は「子どもの言葉で」引き出す。雑談の力を侮るなかれ。

- 公開する前に必ずコスト試算をする。これができないと痛い目を見る

- プライバシーに配慮する。特にByteDance系の扱いは慎重に

- 失敗を楽しむ。笑い話になるのが創造の最短ルートだよねw

✅ 最後に:次にやるべき小さな一歩

これを読んで「やってみよう」と思ったあなたへ、私からの一歩提案:

- 今日15分、google.comを開いてAIモードを触ってみる

- 家族や友人と25分ワークショップをやって夕刊アドベンチャーのアイデアを1つ作る

- 生成したい画像があればNanobananaで試してみる(最初は無料枠でOK)

そうやって小さく回すことで「失敗はネタ」に変えていこう。僕も一緒にやるよ。次回のワークショップで会える人は楽しみにしててね。では、今日もワクワクの発見を一つ増やそう!

――田中啓之(ひろくん)/3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |