こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEOとして、今回のLIVEで私が語った内容を読みやすく、そして実践しやすくまとめましたよ。今回のテーマは「GoogleのAIモード」と「NotebookLM(ノートブックLM)」、そして最近注目のAIブラウザやローカルで走る大規模言語モデル(LLM)についてです。AIはもう“未来の話”ではなく、今日から使える実務ツールになっています。この記事では、実際のデモのスクリーンショット(タイムスタンプ付き)をふんだんに使い、設定方法・活用アイデア・注意点まで全部お届けします。どうぞ最後までお付き合いくださいね〜。

Table of Contents

- 🔎 この記事で得られること

- 🧭 はじめに:なぜ今「ブラウザ×AI」が熱いのか?

- 🖥️ Genspark(ジェンスパーク)AIブラウザの全貌と実機デモ

- 💾 オフライン(ローカル)で動くLLMの意味と利点

- ⚠️ セキュリティと「プロンプトインジェクション」への備え

- 🛠️ Chrome AIモードを使う:私の設定手順(アカウントと言語設定のコツ)

- 📚 NotebookLM(Note Elma?)新機能:単語帳&クイズ生成の応用

- 🧩 実践ワークフロー:AIブラウザ × AIモード × NotebookLM の組合せ

- 🧾 使い始めのチェックリスト(私の推奨設定)

- 🤝 安全で生産的に使うための僕の考え(哲学的な一言)

- 📷 スクリーンショットまとめ(タイムスタンプつき)

- ❓ FAQ — よくある質問と実践的な回答

- 📣 最後に:私からの提案(ひろくんのミッション)

- 📬 ご参加・次回案内

- 🔚 補足:参照メモ(用語とリンクの探し方)

🔎 この記事で得られること

- Chromeの「AIモード」を使えるようにする具体的手順(アカウントと言語設定のコツ)

- Genspark(ジェンスパーク)などのAIブラウザの実機デモと使い方(スライド自動生成・最安値検索など)

- ローカルで動くLLMの意味と、オフライン利用のメリット・注意点

- NotebookLM(単語帳&クイズ機能)を学習へ即応用するアイデア

- 安全に使うためのチェックリスト(プロンプトインジェクション対策など)

- よくある質問(FAQ)に対する実践的回答

🧭 はじめに:なぜ今「ブラウザ×AI」が熱いのか?

僕は3方よしAI共創コンサルタントとして、クライアントのDX支援を日常的にやっているんだけど、ここ数ヶ月で「ブラウザにAIがそのまま入る」流れが一気に加速していると感じていますよね。なぜなら:

- ブラウザは我々が情報と出会う最前線。そこにAIが直接入り込めば、検索や比較、要約、資料作成が即座にできる。

- ローカル実行(オンデバイス)により「プライバシー」と「低遅延」を両立できるようになっている。

- Googleや各社が作るAIは「裏側で複数の機能を統合」してユーザーに渡してくるため、ユーザー体験が劇的に変わる。

今回のLIVEでお話したポイントは、まさにこの潮流を実際に体験して「どう使うか」を示す内容でした。では本題へ入っていきます。

🖥️ Genspark(ジェンスパーク)AIブラウザの全貌と実機デモ

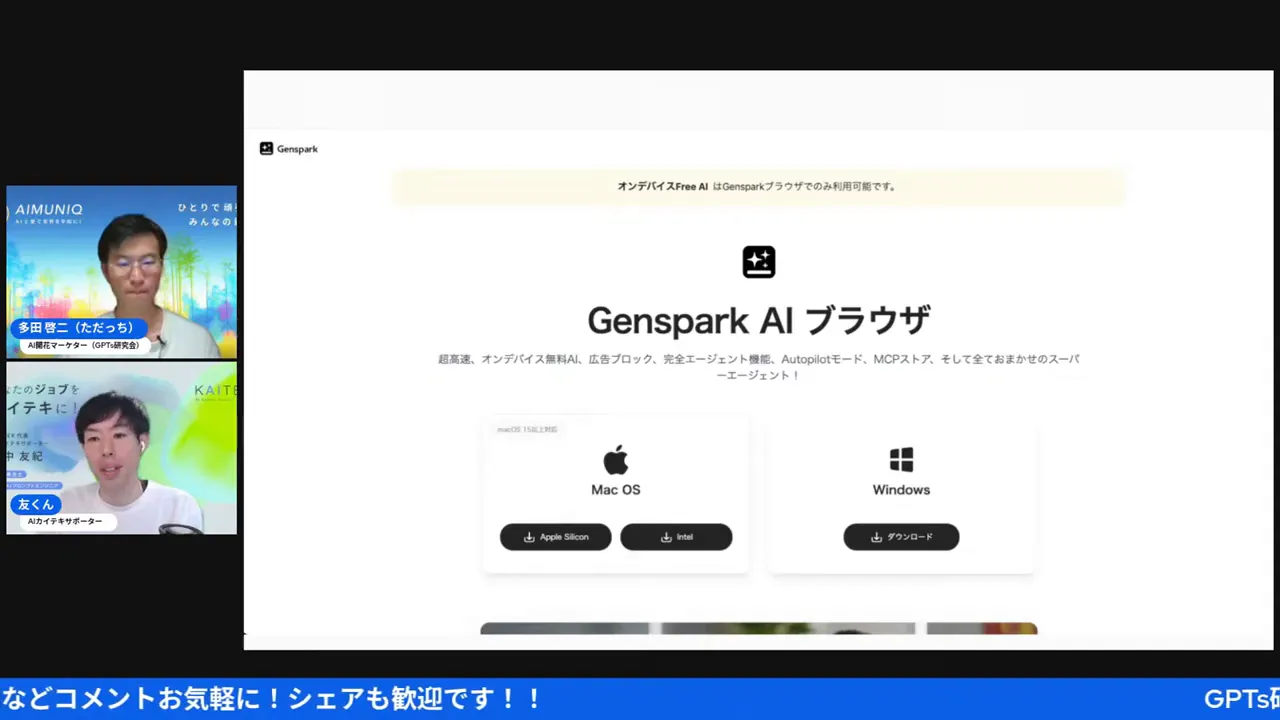

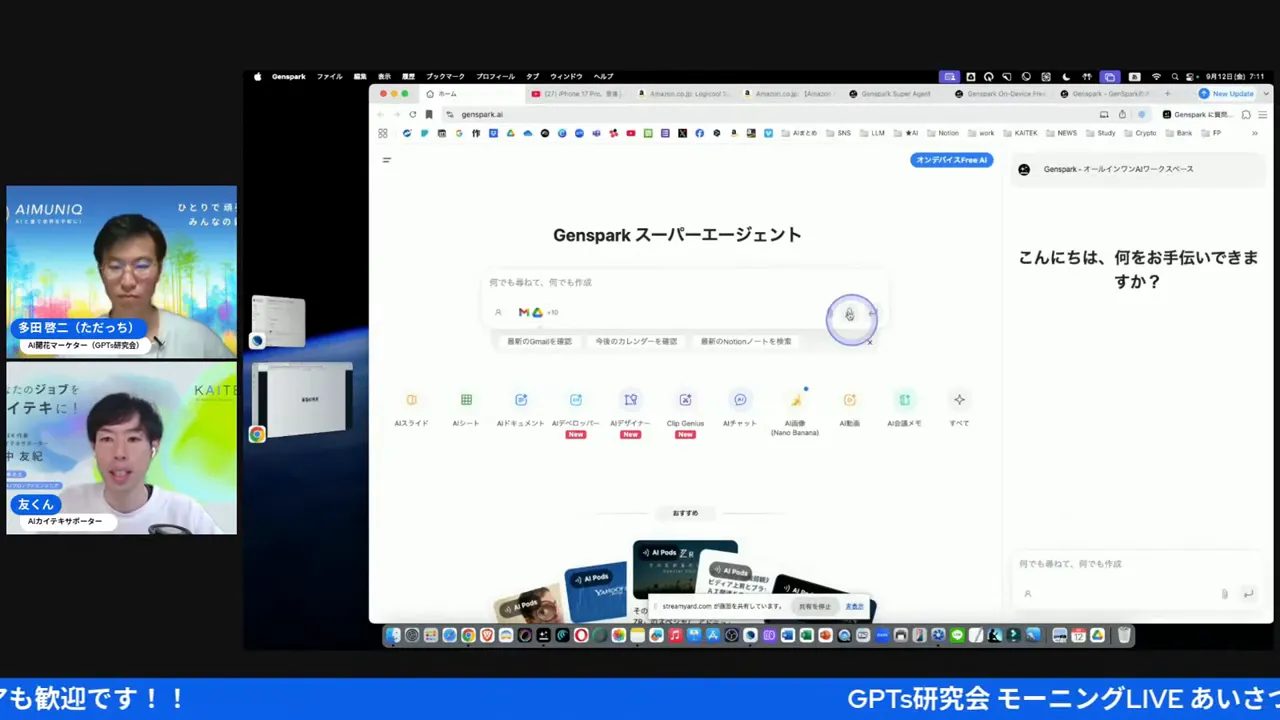

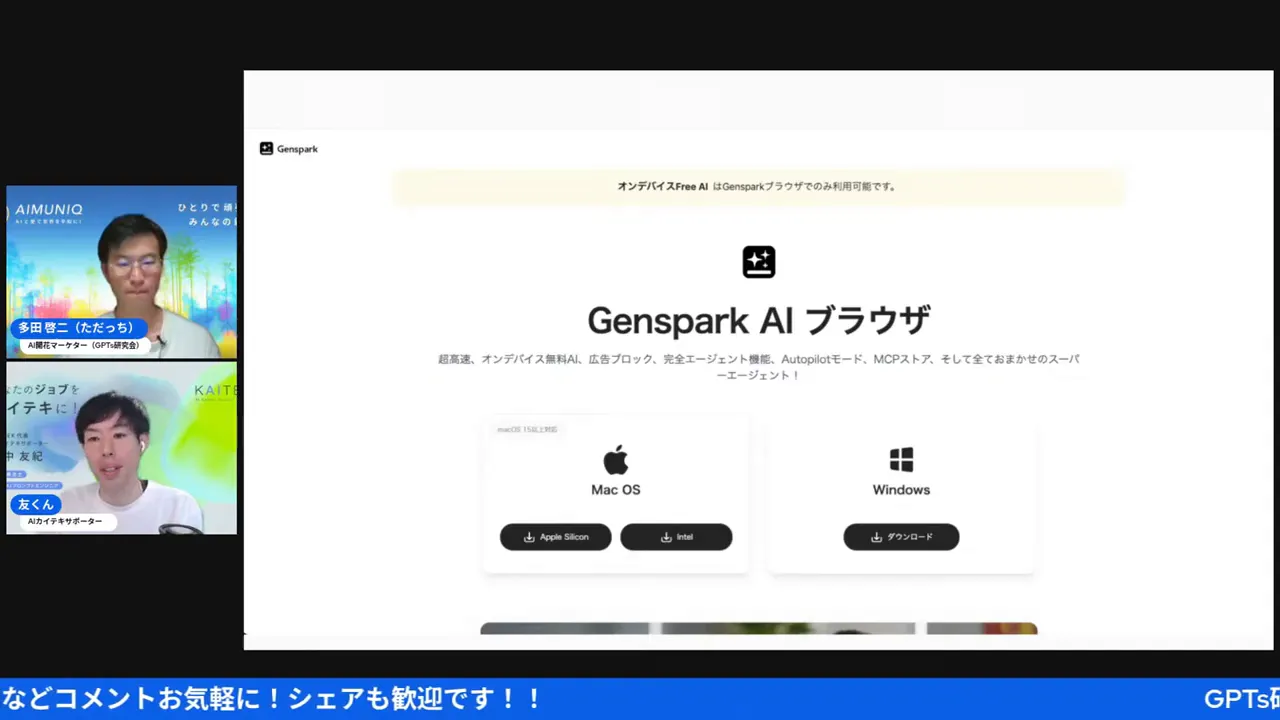

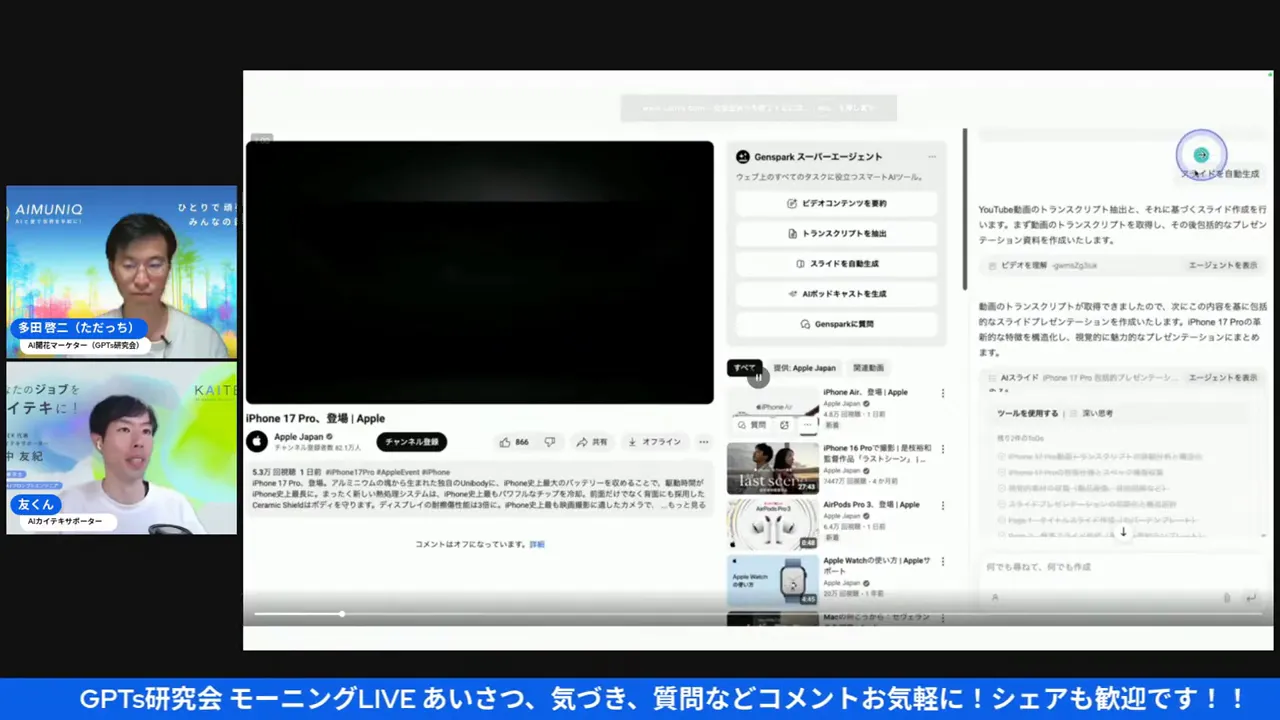

まずは、僕が最近注目している「Genspark(ジェンスパーク)」です。これは単なる“AIを搭載したブラウザ”というより、「オンデバイスで動くAIモデルを扱えるプラットフォーム+ブラウザUI」を兼ね備えたプロダクトですね。デモ画面を使いながら細かく解説します。

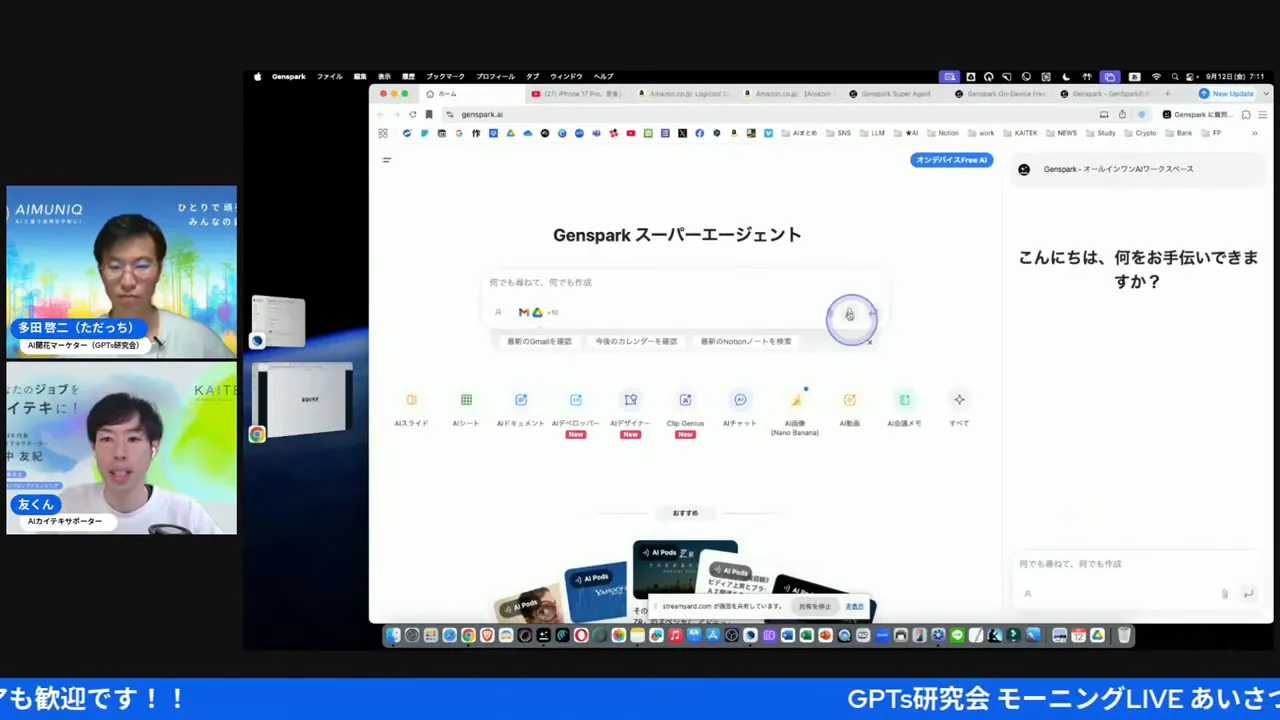

(スクリーンショット:05:14)ここがGensparkのトップ。右上に「on-device free AI」と表示されているのがまず目印でした。

主な特徴(まとめ)

- オンデバイスでLLMを実行可能(インターネット不要でプライベートに動作)

- YouTubeやECサイトを監視して自動で要約・比較・スライド作成などが可能

- 「スーパーエージェント」による自動ブラウザ操作(例:最安値検索)

- Chromeや既存ブラウザからワンクリックでインポート可能

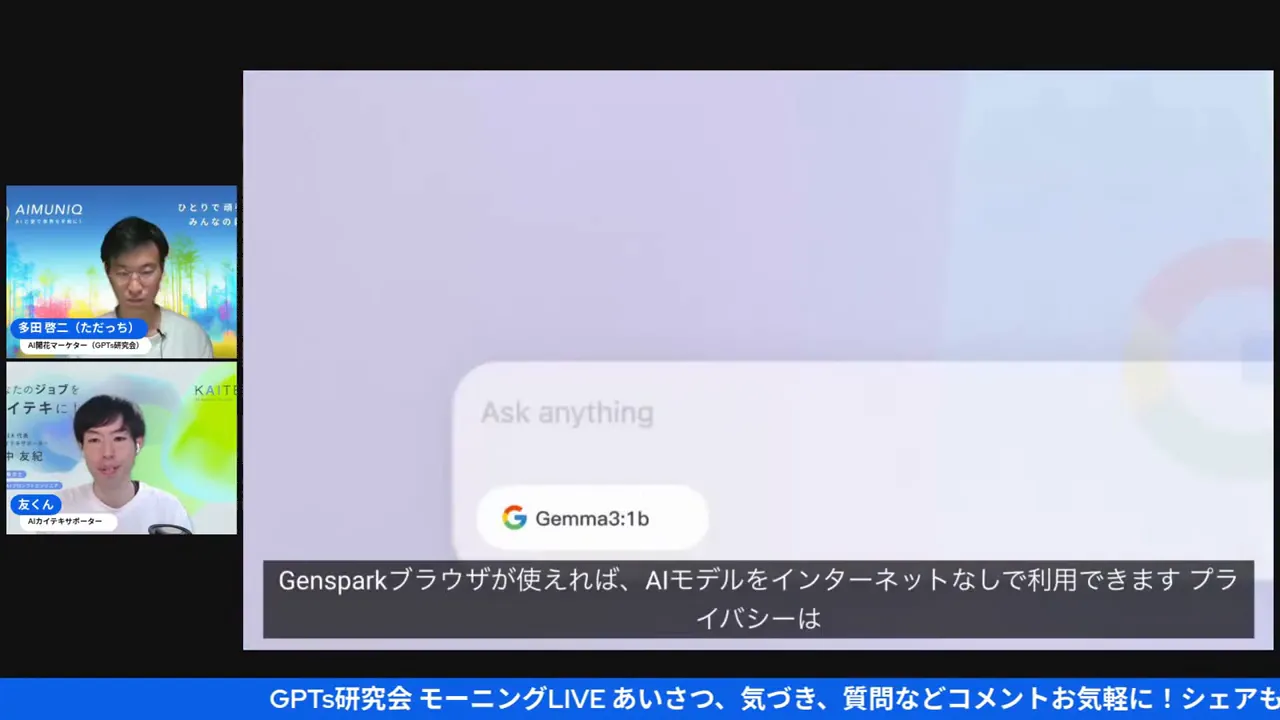

(スクリーンショット:08:23)公式の紹介では「インターネット不要でローカルにモデルを置ける」点が強調されていました。

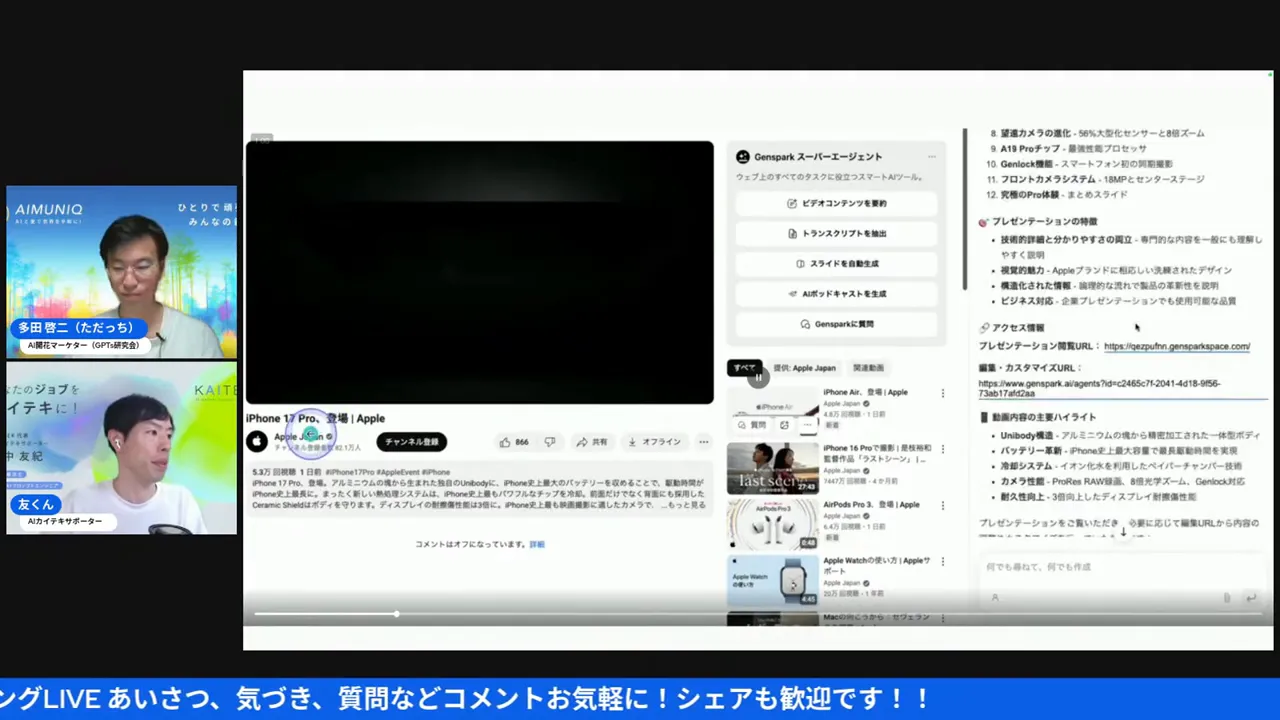

右側パネルのアシスタント(Super Agent)の効用

GensparkのUIで個人的に気に入ったのが、右側に常駐する「アシスタントパネル」です。Chromeの拡張的に、小窓で常にコンテキストを監視して、今見ているページに合わせた提案を出してくれるんですよ。例えば:

- YouTubeを見ていると自動で要約やスライドを生成する

- ECサイトを見ていると「同等品を横断比較して最安値を提示」

- 旅行記事を見ていると一発で日程プラン化する

(スクリーンショット:11:23)右側にサイドパネルがポップアウトする様子。ここでAIが“そっと寄り添って”くれる感じですよね。

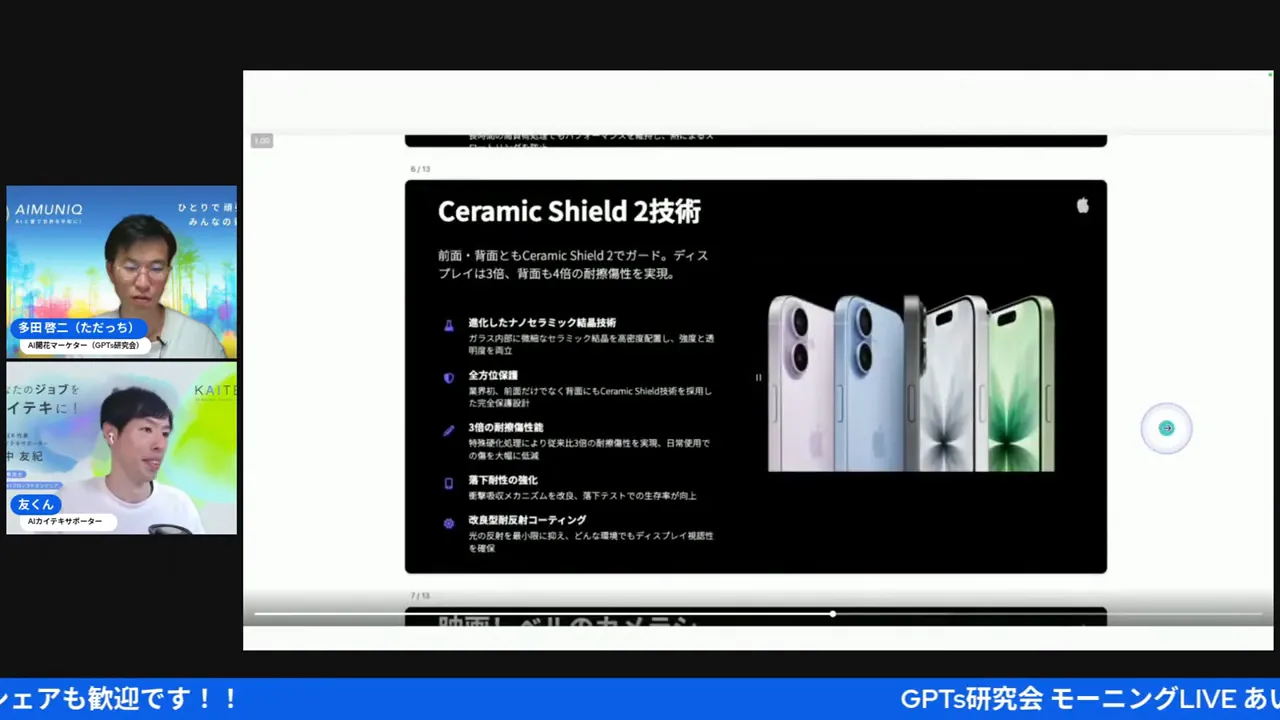

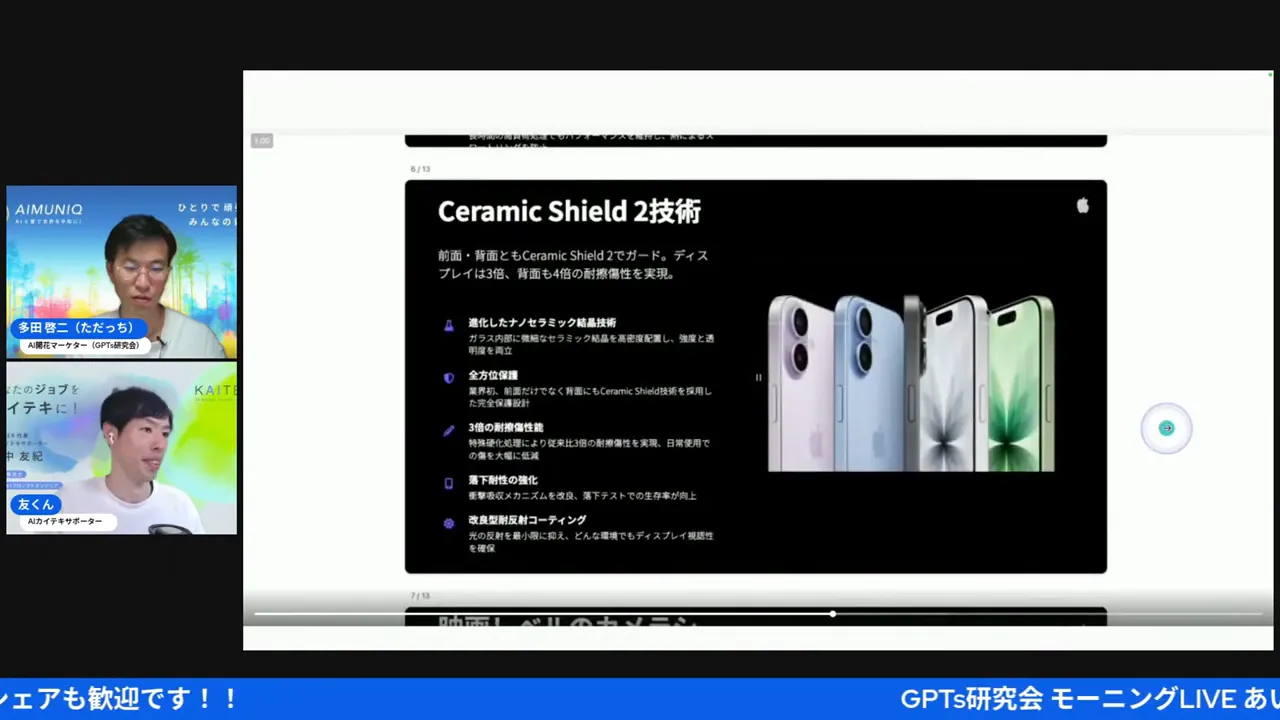

スライドの自動生成(AI Slide)

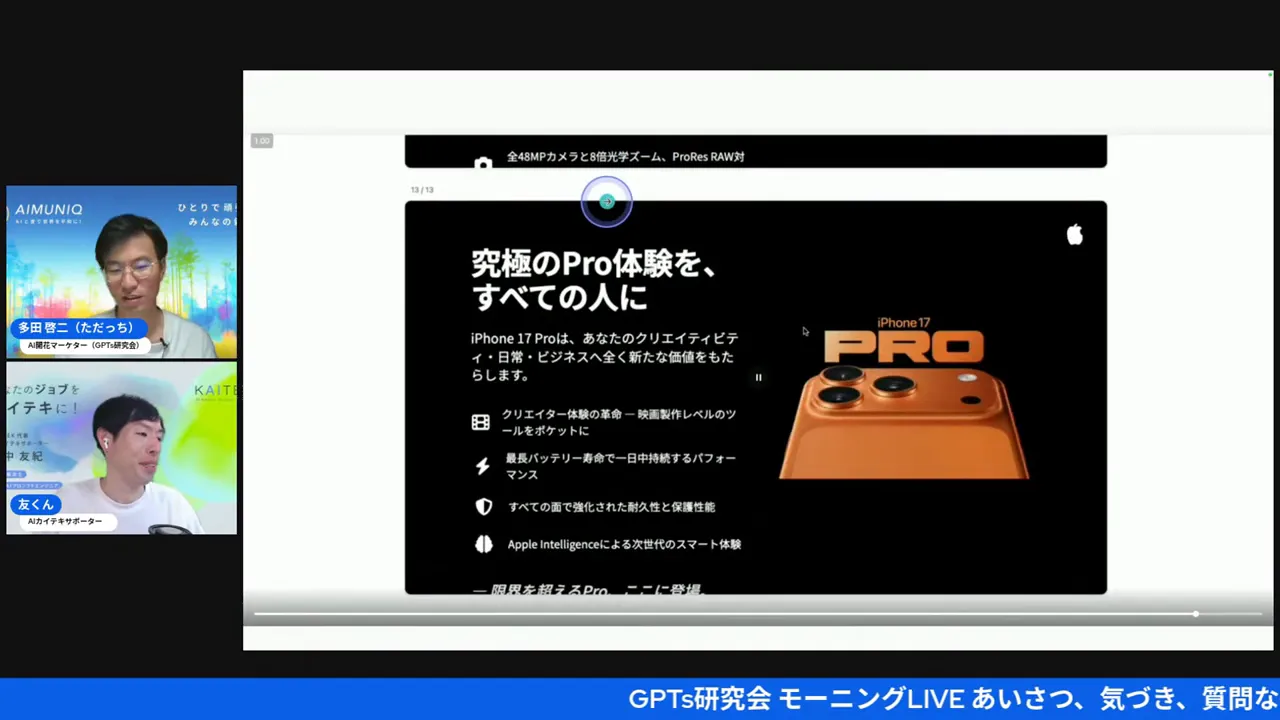

ここが僕の中でかなりのインパクトだった機能。YouTubeの内容を自動で解析し、スタイリッシュなスライドを作ってくれます。デモでは、最新のiPhone 17 Proの情報を読み取って、あっという間にまとまったスライドが生成されました。

(スクリーンショット:14:10)「Auto-generate this slide」をクリックすると…

(スクリーンショット:14:40)こんなスライドが数秒で完成。お茶しながら待って戻ってきたらスライドが出来てた、みたいな体験ができます。営業資料や社内説明資料を作る時間が激減しますよね。

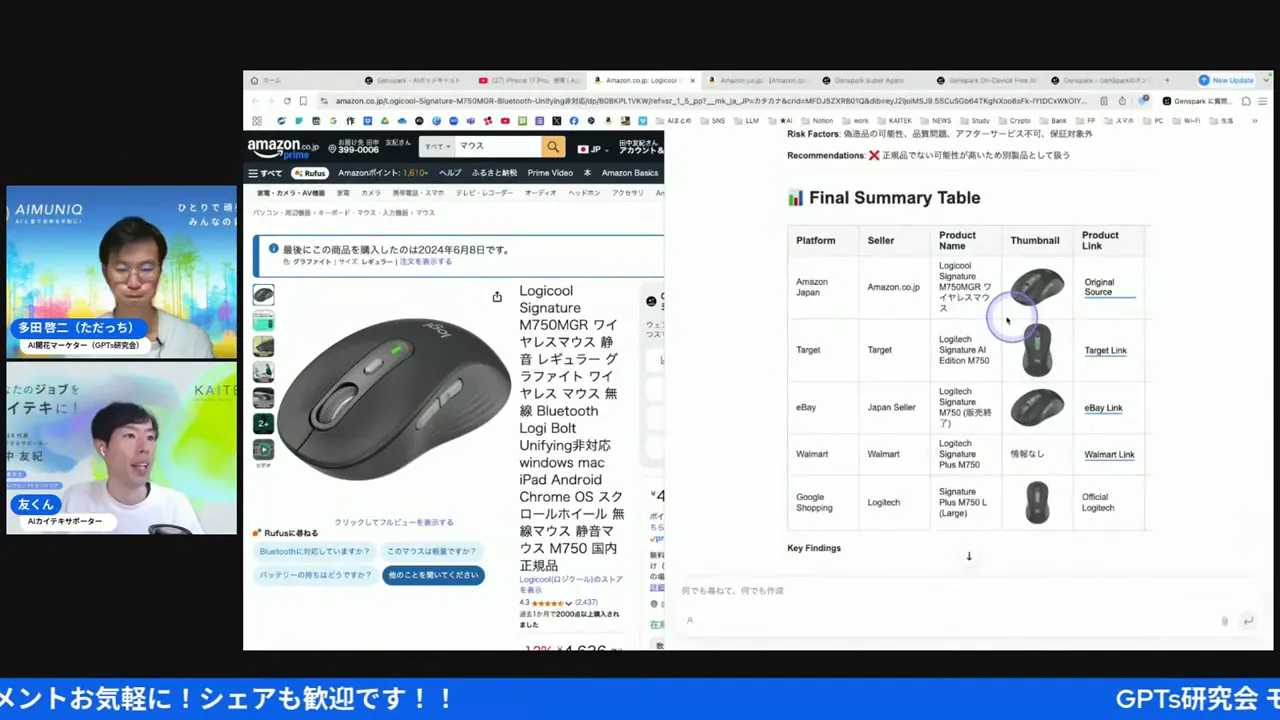

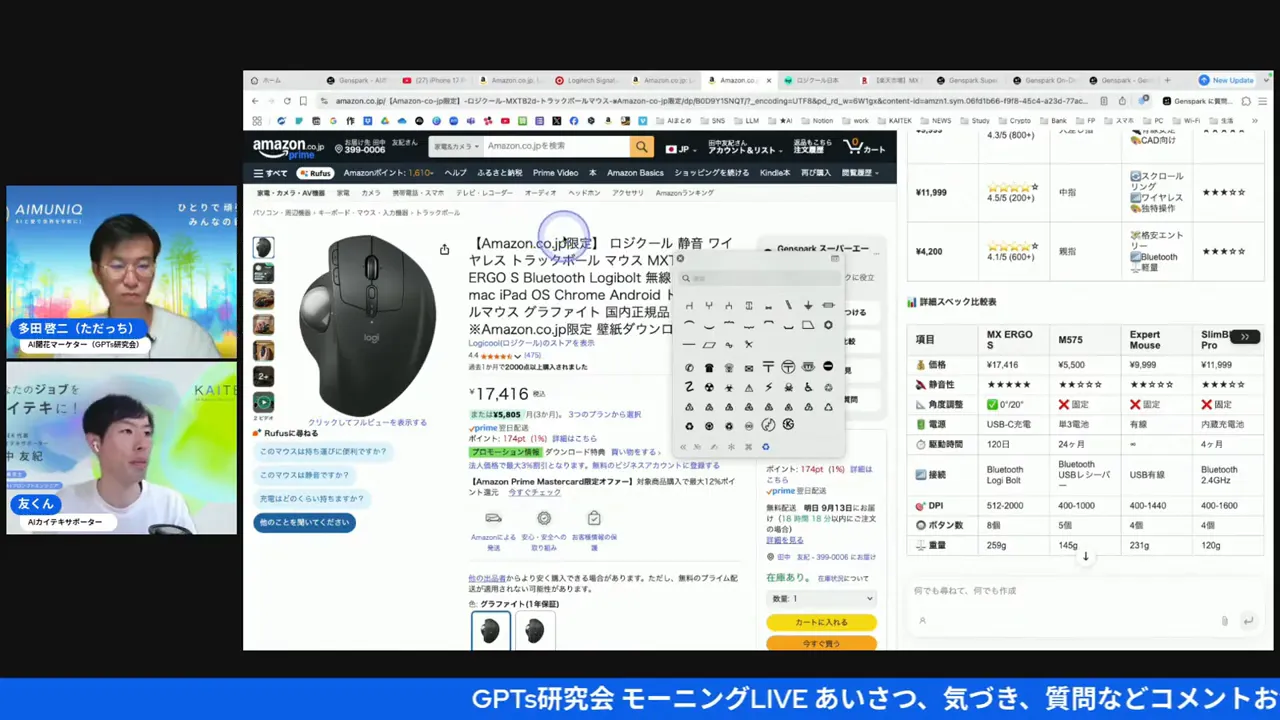

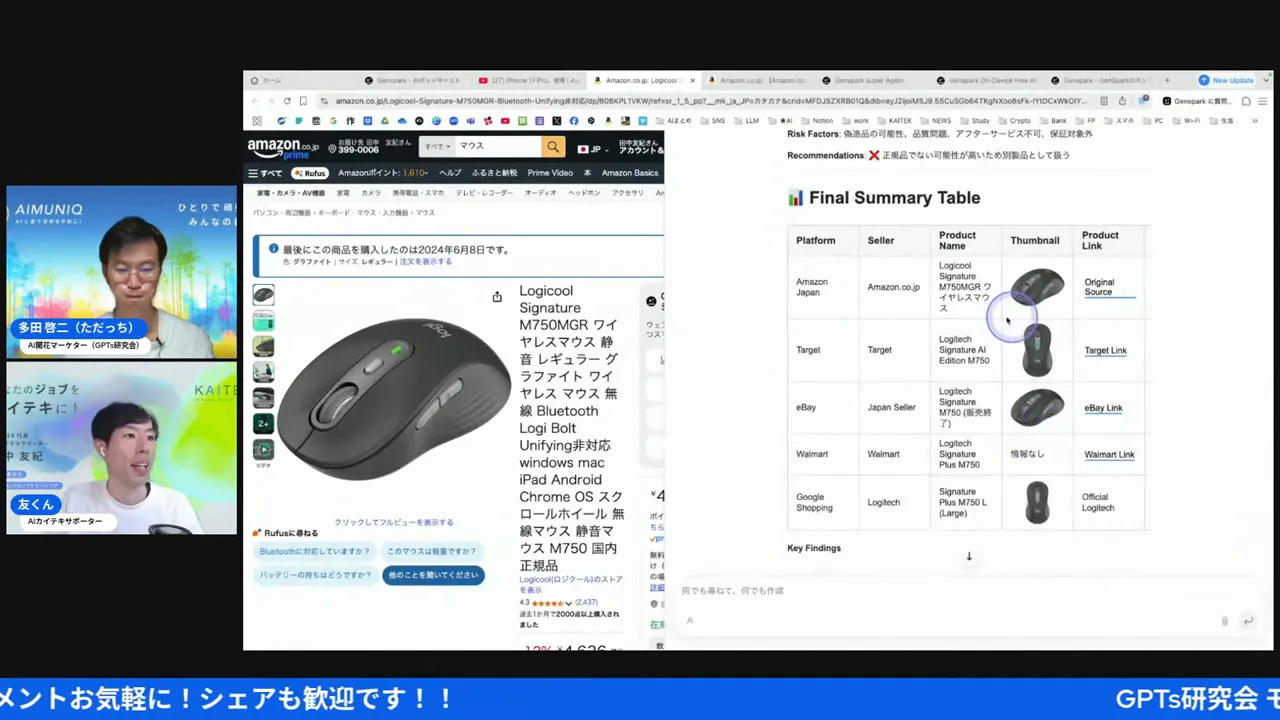

ECの最安値横断検索

商品ページでGensparkのアシスタントを呼び出すと、AmazonだけでなくeBay、Google Shopping、楽天など複数サイトを横断して価格表を作ってくれます。リンクも付いているのでそのまま購入ページに飛べるから便利。

(スクリーンショット:15:59)価格比較のテーブルが自動作成される様子。海外サイトも含めて比較してくれるのは嬉しいですね。

💾 オフライン(ローカル)で動くLLMの意味と利点

ここ数ヶ月で「ローカルで動くLLM(Local LMs)」が急増しています。Gensparkはその橋渡しをしてくれるプロダクトで、GPTOSやGEMMA、LM Studioのような仕組みを統合してくれます。ではそのメリット・デメリットを整理しますよ。

ローカルで動かすメリット

- プライバシーの確保:機密情報を外部サーバーに送らないで済む

- 低遅延:ネットワーク往復がないのでレスポンスが速い

- カスタマイズ性:自分のデータや独自の微調整モデルを載せられる

- ランニングコストのコントロール:APIトークンやクラウドコストに依存しにくい

注意点(デメリット/リスク)

- 計算資源が必要:ローカルで良いモデルを動かすにはそれなりのGPUやメモリが必要

- モデルの更新/セキュリティ:自分で更新管理をしないと脆弱性が残る場合がある

- 精度面:クラウド版の最新大型モデルにはまだ及ばない場面もある

(スクリーンショット:22:17)デモで見せた通り、GensparkはGPTOSやLM StudioなどをGUIから簡単に導入できるようにしています。昔よりずっとハードルが下がってきたな、という印象ですね。

⚠️ セキュリティと「プロンプトインジェクション」への備え

AIブラウザやエージェントが便利になる一方で、注意すべき脅威も出てきています。特に「プロンプトインジェクション」は厄介で、悪意あるコードや文字列でLLMの挙動を誘導し、意図しない操作をさせるリスクがあります。

具体的な事例(ニュースで話題になったCometの脆弱性)

最近ニュースになった事例では、あるブラウザのAIが外部からの“指示”を無批判に受け入れてしまい、ユーザーのIDやパスワード入力を促すような振る舞いをしてしまったケースがありました。こうした失敗は「AIの判断に委譲しすぎた結果」と言えるでしょう。

私が推奨する安全対策チェックリスト

- AIに決定権を与える前に「確認フロー」を必ず入れる(人が承認するステップ)

- 重要操作(決済、予約、ログイン情報の入力)はAIに自動化させない

- 連携アプリの権限は最小限に。インストール時にポップアップの警告をよく読む

- ローカルモデルはOS・ソフトのアップデートを定期的に行う

- 未知の拡張やアドオンはまずテストアカウントで評価する

(スクリーンショット:18:07)デモ中も「プロンプトインジェクションには気をつけてね」と何度も喚起していました。僕も現場でクライアントにこれを強く勧めていますよ。

🛠️ Chrome AIモードを使う:私の設定手順(アカウントと言語設定のコツ)

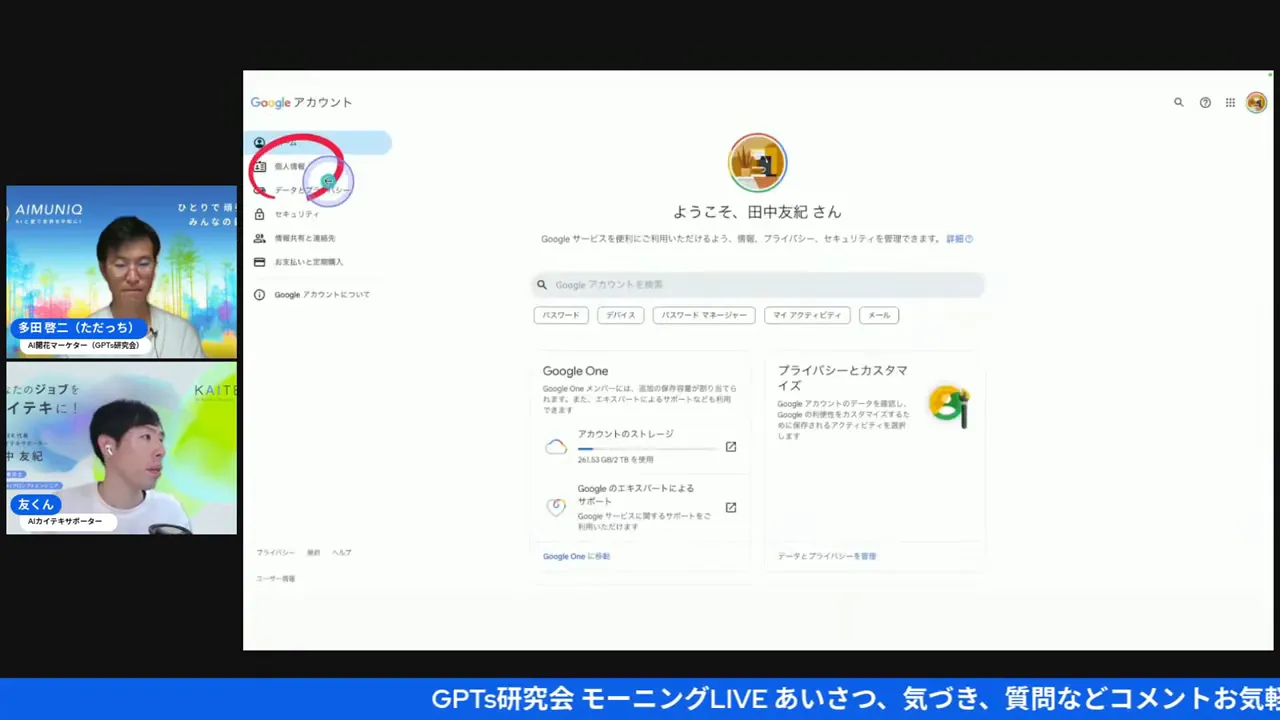

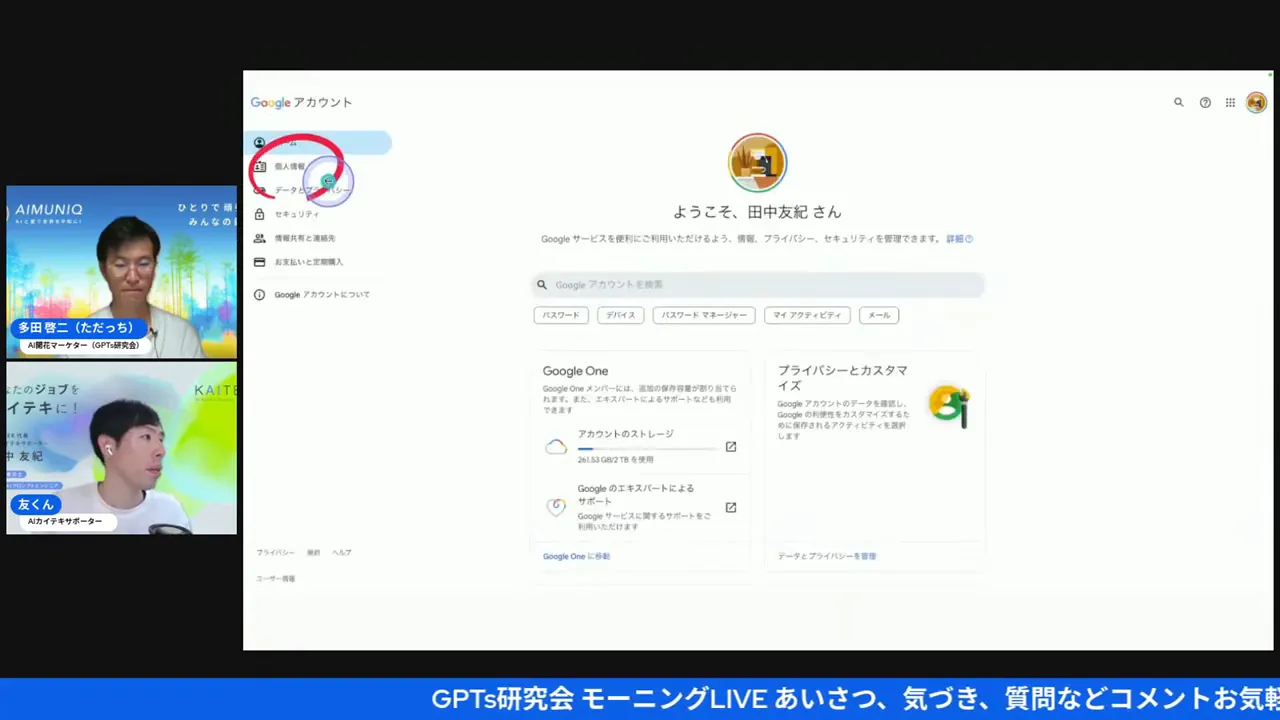

さて、ここからは実際にChromeの「AIモード」を試してみたい人向けに、僕がライブで実際にやった「使えるようにするための裏ワザ」を詳しく説明します。ポイントはアカウント設定と言語設定です。

導入前に確認すること

- Chromeのバージョンは最新に更新しておく

- Googleアカウントにログインしていること(複数ある場合は使用したいアカウントを選ぶ)

- 国や地域による展開の違いがあるため、英語(米国)に一時的に切り替えると出る場合がある

手順:言語を英語(United States)に切り替えてAIモードを出す方法

- ChromeでGoogleのアカウントアイコンをクリック → 「アカウント管理」を選択(ライブで説明した部分)

- 「個人情報」→「言語」のセクションに進む

- 「他の言語を追加」からEnglish(United States)を選び、優先言語として上位に移動させる

- しばらく待つと、Google検索画面に「AI mode」のUIが表示される(アカウントによっては即時に出るケースと数日かかるケースあり)

(スクリーンショット:30:36)ここで言語を切り替えておくと、新しい機能が英語ローカライズで表示され、AIモードを試せることがよくあります。

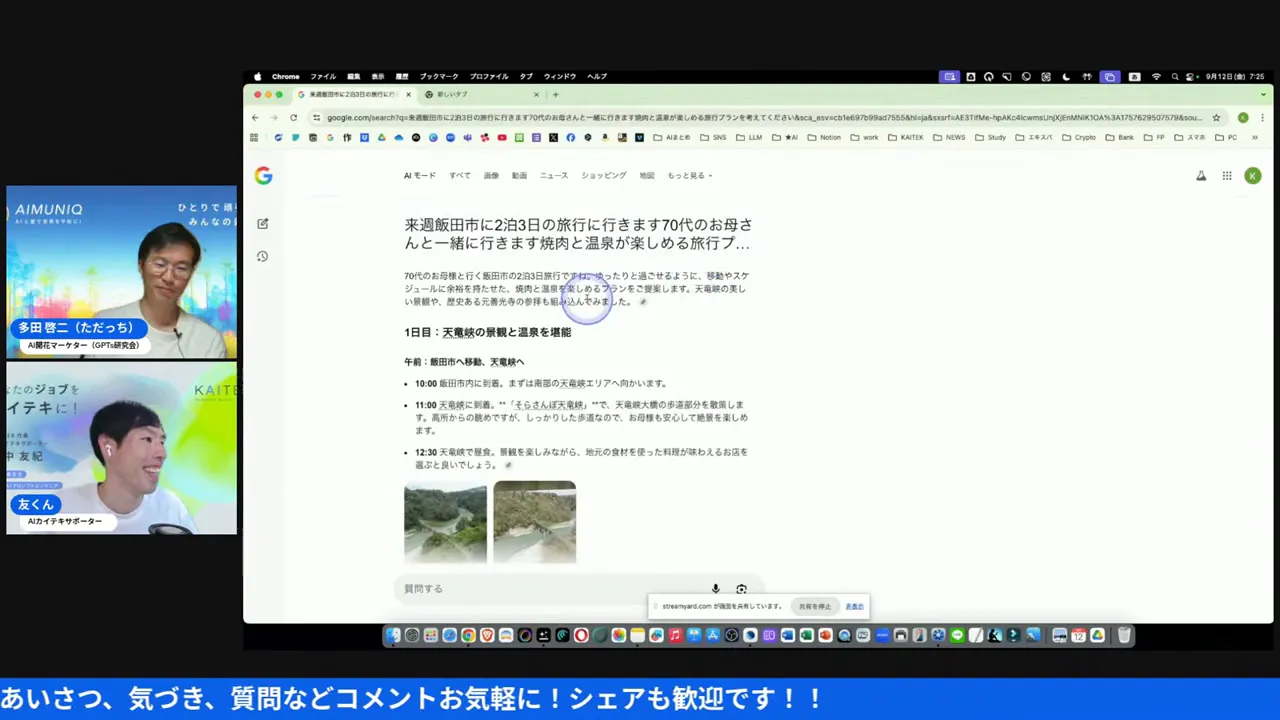

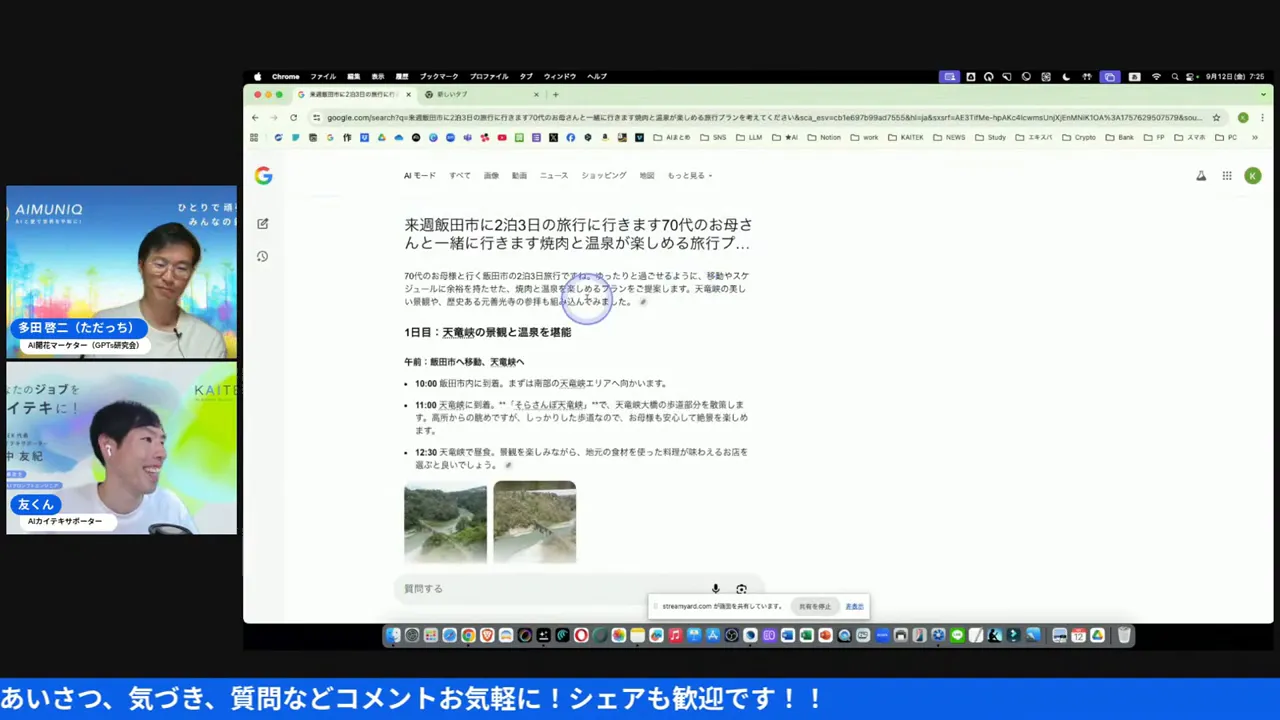

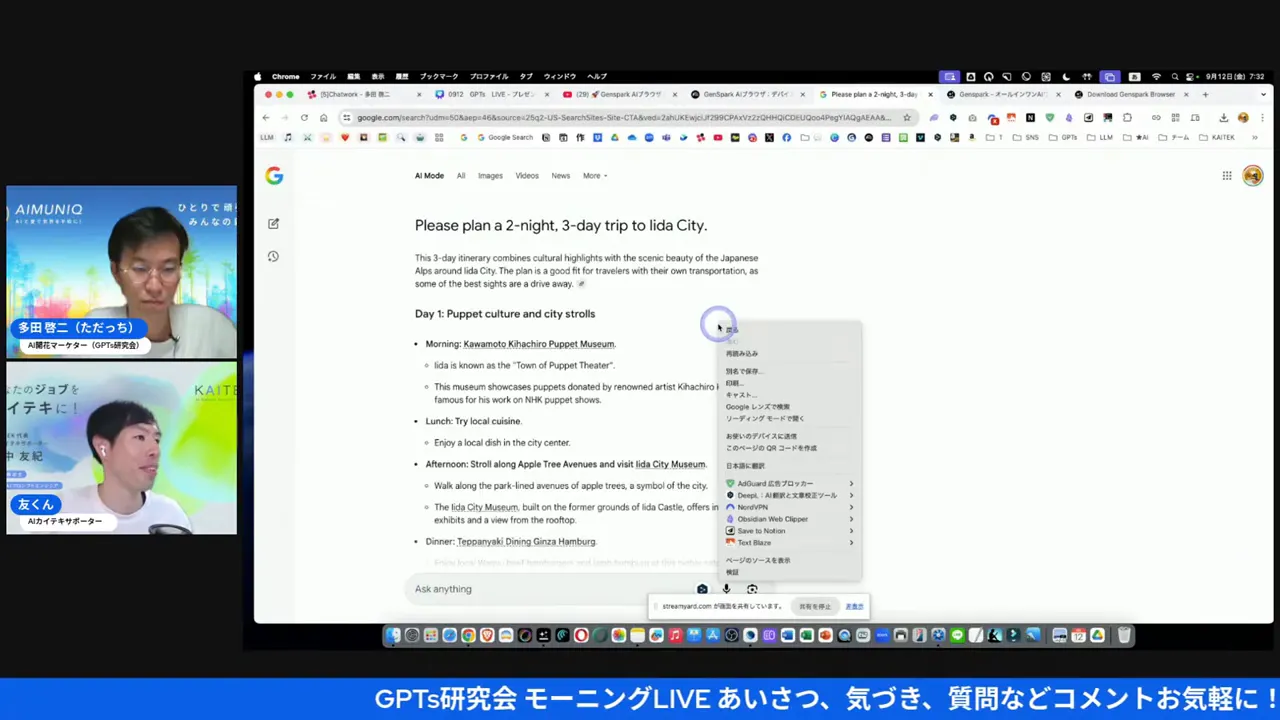

AIモードでできること(僕の実例)

デモで僕は「母と70代の旅プラン(2泊3日)で焼肉と温泉を楽しめる旅程を作って」と頼みました。数秒で詳細な旅程が出てきて、史跡や美術館、飲食店の候補まで含まれたプランにしてくれました。これがChromeの検索体験に直結して動くのはかなり衝撃ですよ。

(スクリーンショット:25:33)旅プランの断片。歴史的スポットや食の提案まで盛り込まれていました。

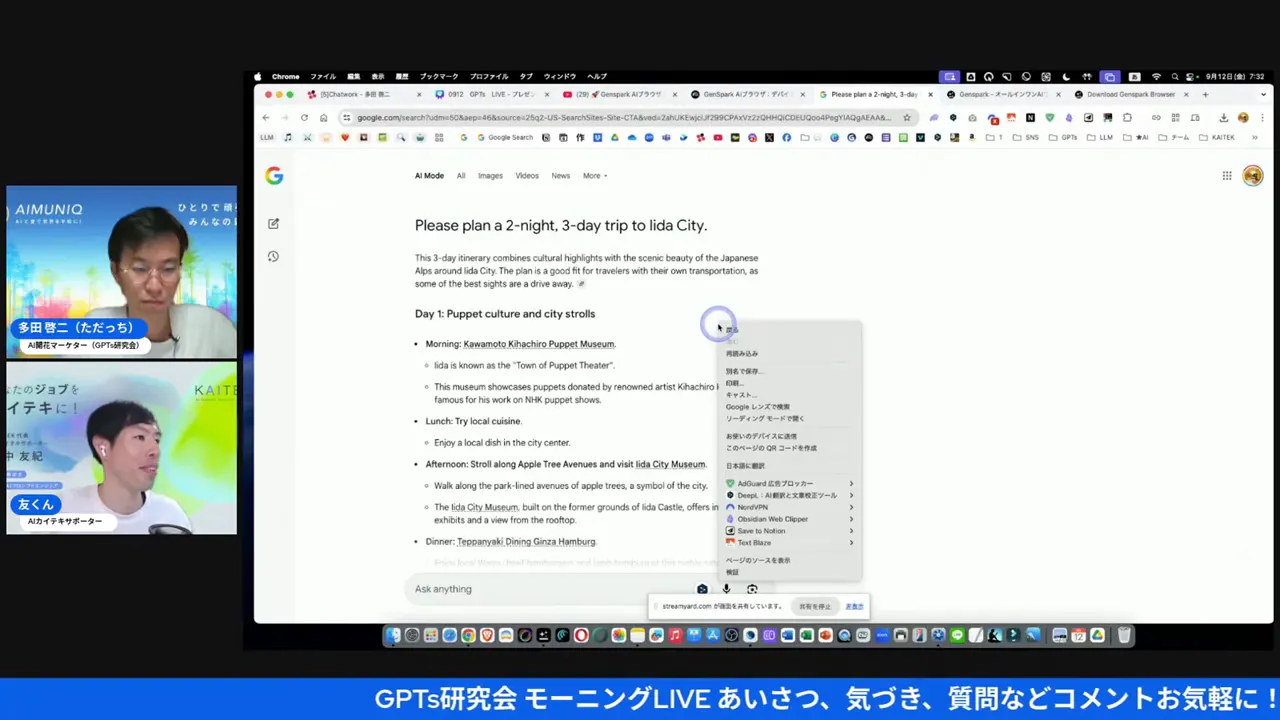

英語表示を自動で日本語に戻す小ワザ

AIモードが英語でしか動かない場合は、拡張機能(Chrome extension)でページを自動翻訳して使うのが実用的です。ライブでもおすすめしたように、英語で生成した出力を右クリック→「日本語に翻訳」で簡単に読み替えられます。

(スクリーンショット:32:21)ちょっと手順は踏むけど、数分でAIモードの恩恵は受けられますよ。

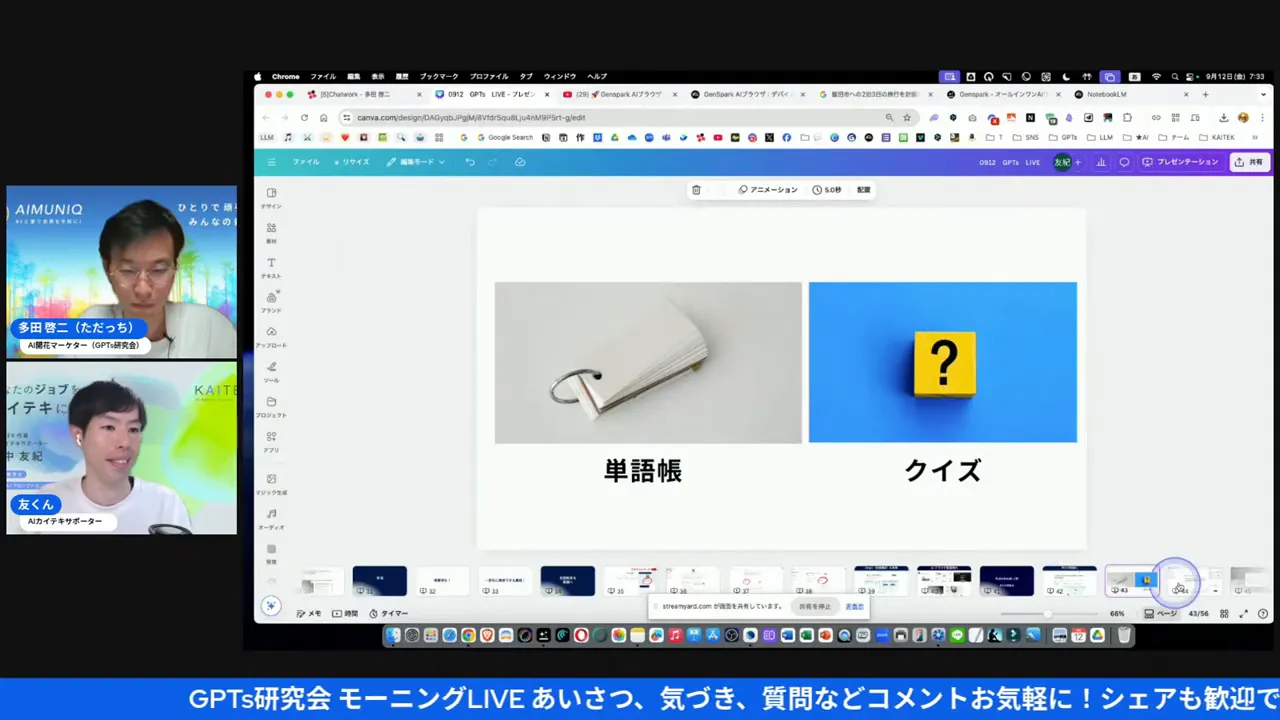

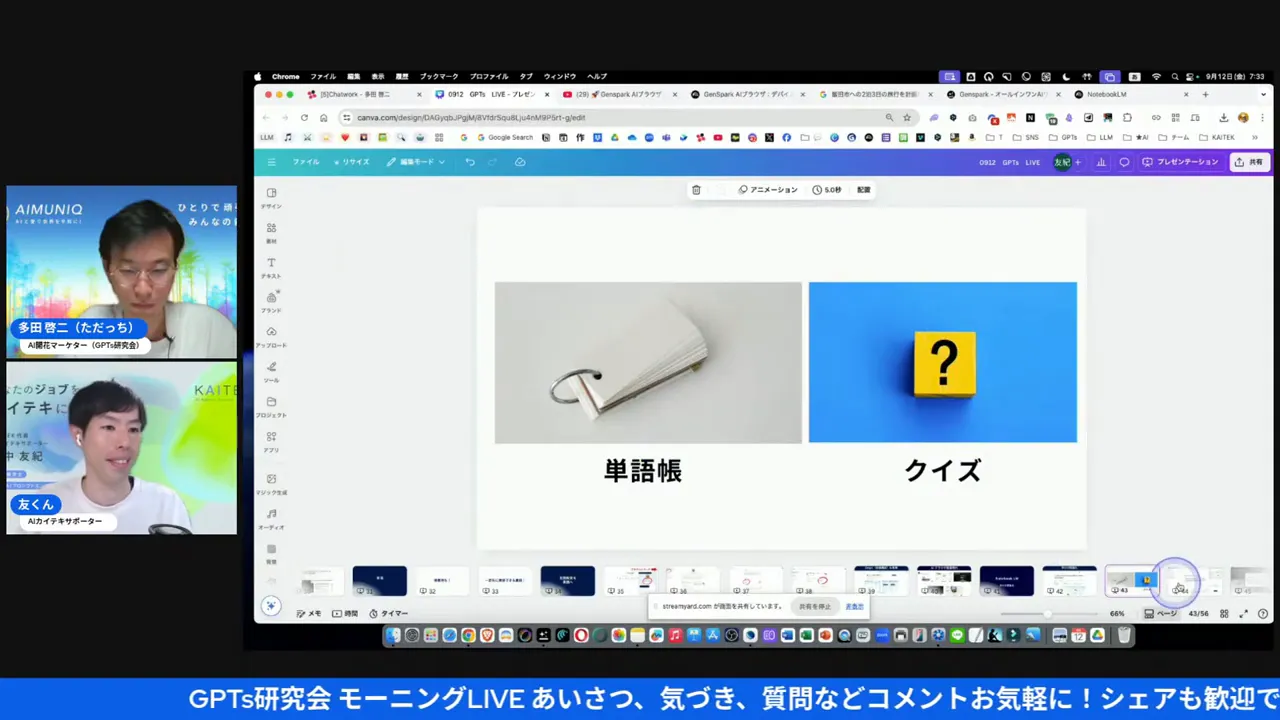

📚 NotebookLM(Note Elma?)新機能:単語帳&クイズ生成の応用

ここからは学習・研修用途への落とし込みです。NotebookLM(ライブ中はNote Elmaと呼ばれていた箇所もありますが、ここではNotebookLMとして整理します)は、YouTubeやドキュメントの内容を読み込んで「単語帳」や「クイズ」を自動生成する機能を実装しました。これが学びの現場で破壊的に便利なんですよ。

(スクリーンショット:33:21)単語帳とクイズ化がボタン一発でできるようになったのは大きな進化ですね。

学習プランへの具体的適用例

- 資格試験対策:YouTubeの解説動画を取り込んで要点を抽出→重要語句で単語帳を作成→短時間で反復学習

- 社内研修:研修資料をNotebookLMに入れて、理解度を測るためのクイズを自動生成→研修時間が短縮される

- 子どもの学習:学校の授業動画や動画教材から単語帳や選択式問題を作り家庭学習に利用

僕自身も「過去に自分が作った教材」やYouTubeの講義から問題集を一気に作ってみたけど、作業時間が劇的に減りました。活用のコツは、教材の「粒度」を揃えること。1本の動画を複数のトピックに分けて読み込ませると、より精度の高い問題が出ますよ。

🧩 実践ワークフロー:AIブラウザ × AIモード × NotebookLM の組合せ

ここからは「実際に僕がクライアントや自分で使っている」ワークフローを具体的にステップで示します。やることはシンプルで効果は高いです。

ステップバイステップ(旅行プラン→資料化→学習化の一例)

- Chrome AIモードで旅プランを生成する(旅程・候補スポットを一括入手)

- Gensparkで旅に関するYouTube動画やローカルPDFを自動で要約・スライド化

- NotebookLMにスライドを読み込ませ「旅に関連する語句の単語帳」や「地名・史跡クイズ」を作成

- 家族や参加者に配布。事前学習としてクイズを回しておくと当日の満足度UP

(スクリーンショット:14:54)僕はこのフローを何度も実践してるけど、使えば使うほど「時間対効果」が良くなると感じますよ。

ビジネス用途の横展開アイデア

- セールス資料の自動ドラフト→短時間で顧客向け提案資料を生成

- 定例ミーティングの議事録要約→重要アクションだけ抽出して共有

- 研修の復習用コンテンツ自動作成→試験対策&評価の自動化

🧾 使い始めのチェックリスト(私の推奨設定)

- Chromeのプロファイルを「仕事用」「テスト用」「個人用」と分ける

- テスト用は常に英語(United States)を有効化して、新機能を先に試す

- Gensparkなどの外部アプリは最初はMicrosoft Defenderの警告設定で手動承認しておく

- 自動化対象に「決済」「認証情報の入力」が含まれないかを必ず確認

- NotebookLMに入れる教材は著作権に配慮する(公開動画や自作資料がベター)

(スクリーンショット:20:22)インストール時にDefenderやGatekeeperが反応するケースがあるので注意。怪しくなければ一時的に無効化してもOKだけど、必ず元に戻すこと。

🤝 安全で生産的に使うための僕の考え(哲学的な一言)

僕の行動原理の一つに「共創>競争」があります。AIはツールであって、共創の相手。だからこそ、AIを活かす人間側の設計(ルール作り・チェックフロー)が重要です。便利だからといって全部任せると、必ずどこかで不都合が出ます。AIと人間の役割分担をはっきりさせて使うことが、僕がクライアントに一貫して伝えているメッセージですね。

📷 スクリーンショットまとめ(タイムスタンプつき)

以下は本記事で解説した箇所の主要スクリーンショットです。スクショごとにタイムスタンプを載せてあるので、動画で確認したい箇所にすぐ飛べますよ(動画検索しやすくするための目安です)。

(05:14)

(05:14) (08:23)

(08:23) (11:23)

(11:23) (14:10)

(14:10) (14:40)

(14:40) (15:59)

(15:59)- (18:07)

- (20:22)

(22:17)

(22:17) (25:33)

(25:33) (30:36)

(30:36) (32:21)

(32:21) (33:21)

(33:21)

❓ FAQ — よくある質問と実践的な回答

Q1: ChromeのAIモードは誰でも今すぐ使えるの?

A1: 基本的には段階的に展開中で、アカウントや地域によって早い/遅いがあります。英語(United States)に一時的に変更すると出るケースがあるので、それを試してみてください(手順は上記参照)。

Q2: Gensparkは無料で使える?

A2: Genspark自体は基本機能が無料で提供されていますが、オンデバイスで高性能モデルを使う場合や追加機能は有料プランが必要になることがあります。公式ページで機能差分を確認してください。

Q3: ローカルでLLMを動かすには専門知識が必要?

A3: 昔はコマンドラインやLinuxの知識が必須でしたが、最近はGUIで導入できるツール(LM Studioなど)が増え、敷居は下がっています。ただし、GPUやメモリの要件、セキュリティ管理は理解しておいた方が良いです。

Q4: プロンプトインジェクションって被害に遭ったらどうなるの?

A4: ケースによりますが、最悪はID/パスワード漏洩や意図しない決済指示の実行などが考えられます。対策としては「決定権は人間が持つ」「権限は最小化する」「不審な要求はログで追跡する」などの運用ルールを必ず整えてください。

Q5: NotebookLMで作った単語帳はどのように配布すれば良い?

A5: PDFやスプレッドシートとしてエクスポートして配布するのが現実的。社内学習プラットフォームに流し込めば、受講者はスマホで受け取って学習できるのでおすすめです。

📣 最後に:私からの提案(ひろくんのミッション)

ここまで読んでくれてありがとうございます。僕(田中啓之)は「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒に作るのが仕事です。今回紹介したAIブラウザやChrome AIモード、NotebookLMは単なるツールに過ぎませんが、それらを正しく組み合わせることで「時間」と「心の余裕」を生み出せます。

実務で使うなら、まずは「小さく始める」ことを推奨します。僕なら:

- テスト用アカウントでChrome AIモードを試す(言語切替で)

- Gensparkをインストールして右側パネルの自動生成(スライド・要約)を試す

- NotebookLMで「1本のYouTube」→「単語帳」→「クイズ」を作って学習ループを体験する

- 安全ルールを設計して運用に落とし込む(チェックフローを盛り込む)

この順でやれば、リスクを抑えつつ生産性を上げられますよ。AIは「賢いアシスタント」であって、最終判断を下すのは僕たち人間です。共創して、もっとラクして成果を出していきましょう。

📬 ご参加・次回案内

この記事の元になったLIVE(GPTs研究会)は定期的に開催しています。次回は「ビジネス×AI」のテーマでZoom配信を予定しているので、興味ある方はぜひ参加してくださいね。僕も日々、クライアントや家族のために実践しているネタをどんどん共有していきます。

それでは、素敵な週末を。AIとともにワクワクする未来を作っていきましょう〜!私、ひろくんでした。応援してますよ〜。

🔚 補足:参照メモ(用語とリンクの探し方)

- Genspark(ジェンスパーク)→ 公式サイトで“on-device AI”や“superagent”に関する説明を確認

- Chrome AIモード→ Googleアカウントの言語設定を英語(US)に切り替えると表示されやすい

- NotebookLM(Note Elma)→ 単語帳/クイズ生成機能を確認(YouTube連携のワークフローが便利)

- プロンプトインジェクション→ セキュリティ関連の最新記事やベンダーの注意喚起を随時チェック

追伸:もしこの記事が役に立ったら、周りの経営者や学習者、研修担当の方にシェアしてみてください。何かやってみたいことがあれば、コメントで教えてくださいね。僕も一緒に考えますよ〜。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |