こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今日は「AI氣道」チャンネルで配信された朝のライブ配信を深掘りして、僕ら経営者や働く人が今すぐ使える形で整理・解説します。配信ではGenspark(ジェンスパーク)の最新機能「カスタム・スーパーエージェント(Custom Super Agent)」を中心に、Gemini 3.1やFlowのデモ、スマホで完結するワークフロー、さらには音楽生成やリハビリ支援まで、多彩な実例が紹介されていました。

僕、ひろくんは「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として日々AIと共に事業を回してます。今回の話は「これ、うちの仕事にもすぐ応用できる!」と確信した内容が多かったので、単なる要約ではなく、実践的な手順・活用例・注意点まで丁寧に掘り下げてお届けしますよ。読み終わる頃にはスマホ一台でAIを“実務戦力”に変えるイメージがつくはずです。

目次

- 📌 本記事の目次と狙い

- 🧭 なぜ今、Gensparkなのか(ひろくんの結論)

- 📱 スクリーンショット:配信冒頭(視聴者挨拶)

- ⚙️ Gensparkの「カスタム・スーパーエージェント」って何? 🤖

- 📱 スクリーンショット:Gensparkカスタムスーパーエージェント画面

- 🔁 FlowとGemini 3.1の連携で何ができる? 📽️

- 📱 スクリーンショット:Flowでのタイムラプス生成画面

- 🆚 Genspark(Jespark) vs ChatGPT(MyGPT) — どっちを使う? 🤔

- 🎵 音楽生成とSnow AIのデモ(驚きの完成度)

- 📱 スクリーンショット:Snow AIの音楽プレイヤー画面

- 🏥 リハビリ分野での実例:リハビリプログラムアシスタントの作成

- 💡 実務で今すぐ使える50のアイデア(厳選ピック)

- 📱 スクリーンショット:ジェンスパークの3.1表示とモデル選択

- 💸 コスト感とクレジット運用のコツ

- 🛠️ カスタムスーパーエージェントの作り方(ステップバイステップ)

- 📱 スクリーンショット:エージェント作成の対話式UI

- ⚠️ 注意点とリスク管理(忖度ゼロで言うよ)

- 🏆 White Casoコンテスト情報(チャンスあり)

- 📱 スクリーンショット:White Casoの案内画面

- 🔧 実務導入のチェックリスト(導入前に確認すべきこと)

- 📱 スクリーンショット:実践ワーク(セミナー案内&登録QR)

- 🧩 PDS(Play → Do → See)で回す実験思考法 🌱

- 📚 よくある質問(FAQ)

- ✍️ 最後に — 僕(ひろくん)からのメッセージ

- (追記)挿入推奨リンク一覧

📌 本記事の目次と狙い

まずはこの記事の狙いと構成をざっくり伝えます。忙しい人はここを見て、必要な箇所だけ深掘りしてください。

- 目的:Gensparkの新機能で何ができるのか、スマホでの実践方法、実務での使いどころを具体的に示す

- 対象:経営者、個人事業主、マーケター、リハビリ関係者、AIに興味がある一般のビジネスパーソン

- 構成:機能解説 → ハンズオン手順 → 実例(時短・自動化・企画)→ コストと注意点 → FAQ

🧭 なぜ今、Gensparkなのか(ひろくんの結論)

結論から言うと、今回のGensparkのアップデートは「スマホ運用」と「簡単に作れるエージェント」により、AI活用の敷居を大きく下げています。これまではPCやAPIの細かな設定が必要だったワークフローが、スマホで“作って使う”まで完結できるようになりました。僕が特に注目しているポイントは次の3つです。

- スマホで作成・実行できる「カスタム・スーパーエージェント」:外出先でアイデアを形にできる

- Flow(ビデオ生成など)とGemini 3.1の連携:画像・音声・動画をAIで大量生産しやすくなった

- 低コストで試せること(フリーユーザーでも一部作成可能):実験→改善のサイクルを高速化できる

個人的には「やってみること」が最強なので、230クレジット程度で試せる点はめちゃくちゃGood。アイデアがあるならまず作って、使いながら改善する。これを僕はPDS(Play → Do → See)と呼んでます。PDCAよりも“遊び”から入ることで改善が速いんだよね、これマジでおすすめ。

📱 スクリーンショット:配信冒頭(視聴者挨拶)

動画リンク(配信冒頭): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=33s

ここでは主催者の挨拶と、本日のゲスト紹介(友くん=Tanaka Tomotomo)があり、テーマ「Genspark最新機能でAI活用が10倍広がる!」が提示されます。ライブ開始直後の雰囲気は「早朝のワクワク」を感じられる良い立ち上がりでした。

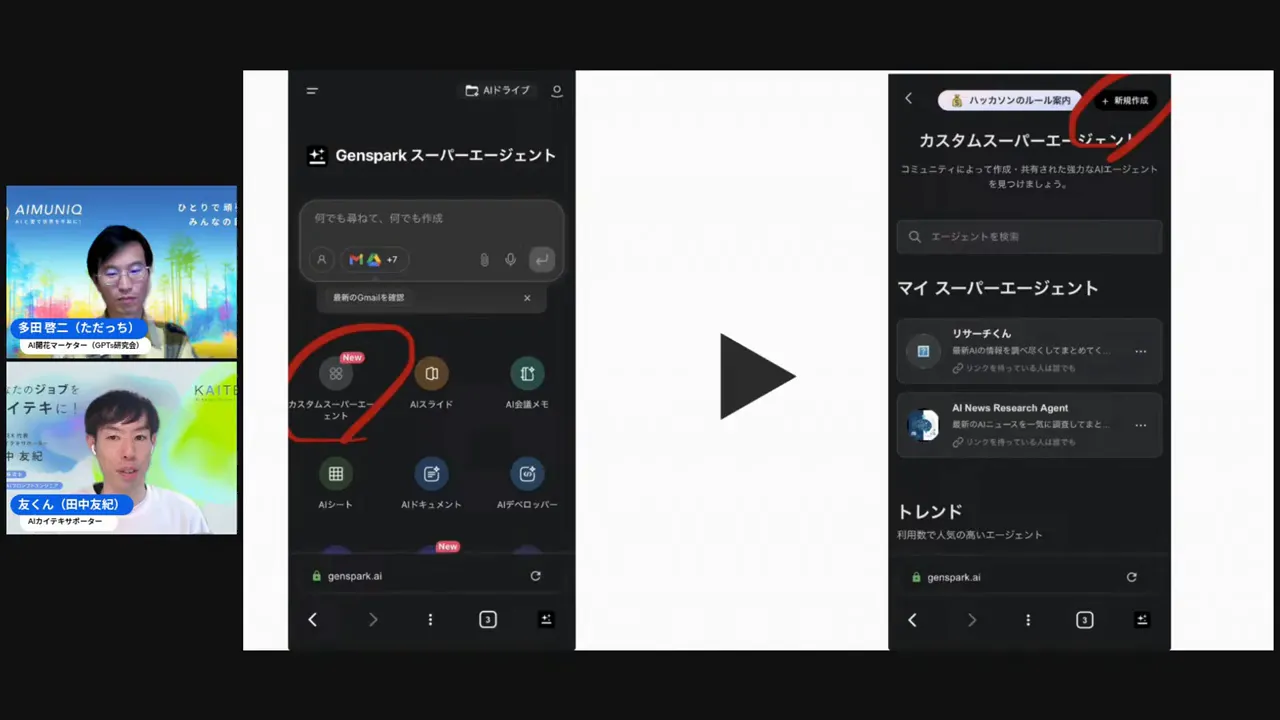

⚙️ Gensparkの「カスタム・スーパーエージェント」って何? 🤖

ざっくり言うと、カスタム・スーパーエージェント(以下、CSA)は、ユーザーが目的に合わせた“専用AI”をノーコード(または超ローコード)で作れる機能です。ChatGPTの“Custom GPT”に近いUXだけど、Gensparkは「スマホでの作成・利用」に特化していて、もっと手軽に作れて即戦力になりやすいのが特徴。

CSAの主要な特徴

- スマホだけで作れる:外出先でアイデアを入力→数分でエージェントが生成される

- テンプレート&対話形式で作成:専門知識がなくても直感的に設定が可能

- Gemini 3.1やFlowを組み合わせて多様な出力(音声、動画、画像、ドキュメント)を生成できる

- ファクトチェック機能があり、仕事で使える精度を目指している

僕の視点だと、CSAは「分身AIを量産する基盤」。例えば営業用、採用用、プロファイル作成用、リハビリ支援用……など目的別にエージェントをショートサイクルで作って回すことが可能です。これは中小事業者にとって生産性革命だよね。

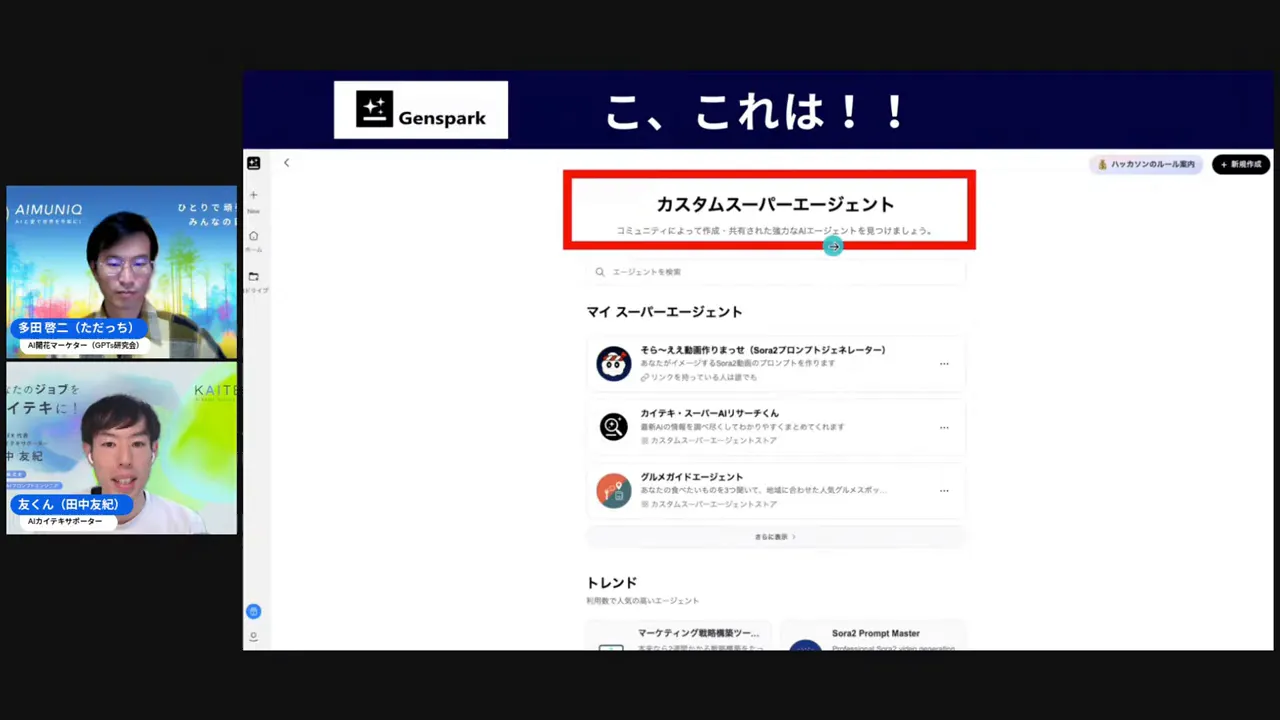

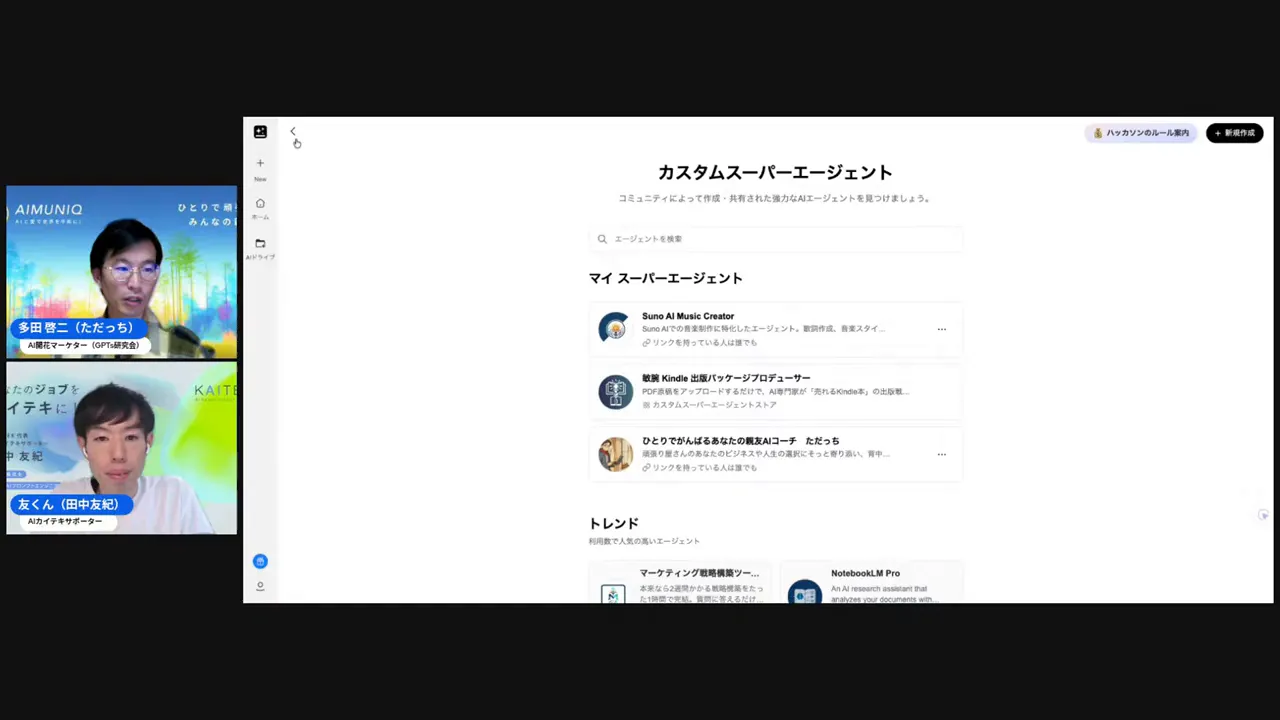

📱 スクリーンショット:Gensparkカスタムスーパーエージェント画面

動画リンク(CSA画面): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=14m12s

このスクショは「新規作成」ボタンやテンプレートのUI感が分かる場面。見ての通り、ChatGPTのCustom GPTに似たインターフェイスで、ユーザーが直感的に設定できる作りになっています。僕はこういう“既知の操作感”があると、一気に利用促進しやすくなると感じます。

🔁 FlowとGemini 3.1の連携で何ができる? 📽️

動画ではFlow(ビデオ生成ワークフロー)のデモがありました。特に面白かったのは「3つの画像を投入して、季節の変化をタイムラプス風に生成する」実験です。これ、SNS用の短尺コンテンツ作りに最適。

Flowを使った動画生成の流れ(実践)

- テストキッチン的なFlowの画面を開く

- 「開始フレーム」「参照用3枚の画像」「終了フレーム」を登録

- モデル(Gemini 3.1など)を選択し、出力品質や速度(credits消費)を設定

- 生成→プレビュー→必要なら微調整

ポイントは「既存素材を活かしつつ短時間で高品質動画を作れる」点。制作コストを下げつつ、コンテンツ量を増やしたいマーケターや個人クリエイターには強烈に有効ですね。

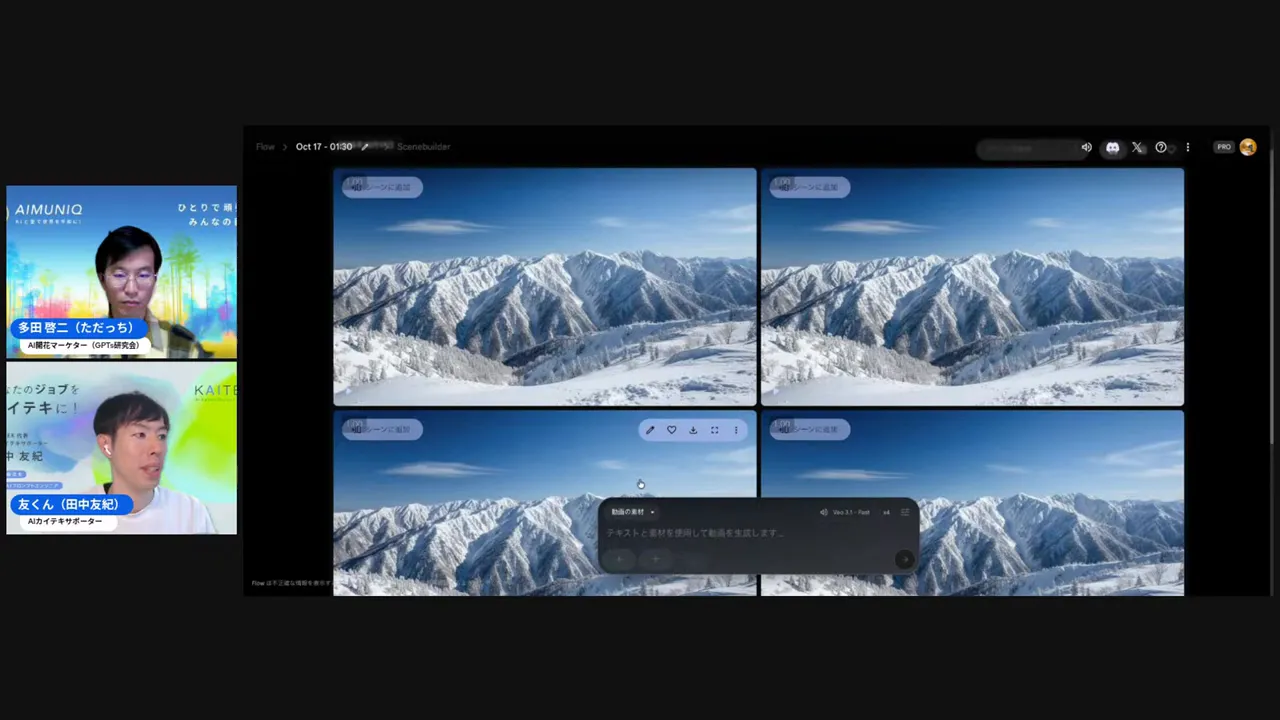

📱 スクリーンショット:Flowでのタイムラプス生成画面

動画リンク(Flowビデオ生成): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=9m15s

この画面では「山の風景を夏→秋→冬のイメージで繋いで短い動画を生成」している様子が見られます。出来上がりのクオリティはかなり高く、商用利用にも十分耐えうる印象でした。

🆚 Genspark(Jespark) vs ChatGPT(MyGPT) — どっちを使う? 🤔

視聴者の質問で多かったのは「GensparkとChatGPT(Custom GPT)はどちらを使うべきか?」という点。シンプルに応えると、目的により使い分けるのが正解です。

判断基準(僕のおすすめ)

- スマホで手早くプロトタイプを作りたい → Genspark(CSA)が優位

- 大量の会話調整や広い柔軟性が必要 → ChatGPTのCustom GPT(PCでの詳細設定)

- 画像・動画・音声の多媒体生成を手軽に試したい → Genspark+Gemini 3.1/Flow

- コスト重視で段階的に導入 → まずはGensparkのフリープランで試す(230クレジットで作れる)

Gensparkはエージェント作成の「手軽さ」と「多メディア出力」への最適化が進んでいる印象。企業の現場で即戦力にするなら、まずGensparkでプロトタイプを作ってから、必要に応じてChatGPTの細かなカスタムに移行するのが僕の流儀です。

🎵 音楽生成とSnow AIのデモ(驚きの完成度)

動画中で紹介された「Snow AI」と名付けた音楽生成用のカスタムGPTは超注目。ひろくん(僕)も音楽作りを仕事にしてるわけじゃないけど、プロファイル作成セミナーで言いたかった“人に会えて良かったと思わせるプロフィール”をそのまま歌詞にしてAIに歌わせる、という芸当は創造的価値が高い。

実務での活用イメージ

- イベントやセミナーのテーマソング自動生成→ブランディング強化

- 顧客の感想やストーリーをベースに短いジングルを作ってSNS投稿

- 社内のモチベーション向上コンテンツ(研修用BGM+メッセージ)作成

これはとにかく早く試すべき。作り方も簡単で、音楽を入れてエージェントに歌わせるまでがワンセットでやれるのがポイント。試しに一度使えば、その簡便さに驚くはずだよ。

📱 スクリーンショット:Snow AIの音楽プレイヤー画面

動画リンク(Snow AI楽曲再生): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=19m18s

ここでは実際に生成された楽曲が流れ、歌詞が右側に表示されていました。歌詞に合わせたメッセージ作り、プロファイル強化がすぐできる。これ、マーケティングにおける“感情訴求”の新しい武器になるよ。

🏥 リハビリ分野での実例:リハビリプログラムアシスタントの作成

動画の中で友くんが実際に試したユースケースに、リハビリテーションのアシスタント作成があります。患者の病歴や症状(個人情報は除く)を入れると、信頼できる研究論文を調べてプログラムを提案してくれるというもの。僕も元リハビリ分野の経験がある人間として、これが現場の業務効率化に直結する点に非常に共感しました。

リハビリアシスタントで期待できること

- 信頼性の高い論文をピックアップして要点をサマリー化

- 患者像に合わせた複数の治療・訓練プログラムを提示(例:5案)

- 必要に応じてリスクや注意点の説明文を自動生成

- 現場リハビリ職の調査時間を1〜2時間→数分に短縮の可能性

ただし重要なのは「AIが提案した内容をそのまま使わない」こと。AIは提案を速く出してくれるが、最終判断は専門家が行う。ここにAIの効用があるんだよね。

💡 実務で今すぐ使える50のアイデア(厳選ピック)

ひろくん的に「これ、今日から試せる」と思った使い方をジャンル別に整理しました。忙しい人向けに短くカテゴリ化してます。

マーケティング・広報

- 短尺SNS動画の自動生成(Flow+Gemini 3.1)

- イベント用ジングル作成(Snow AI)

- 商品説明スクリプト→音声コンテンツ変換

- ブログ記事のアウトライン生成+画像生成

営業・顧客対応

- 商談要約エージェント(議事録→要点抽出)

- 顧客向けFAQ生成エージェント

- 見積もり作成テンプレート自動生成

ヒューマンリソース

- 求人広告のキャッチコピー生成

- 面接フィードバック要約エージェント

- オンボーディング用教材自動生成

ヘルスケア・専門職

- リハビリプログラム提案アシスタント

- 医学論文の要約・ファクトチェックツール

- 患者向け説明書の簡潔化

この中で僕がまず試すなら「短尺SNS動画の自動生成」と「商談要約エージェント」。どちらもROIが速く回るからね。やってみて合わなければ直せばOK、まずはPlay(遊んでみる)です。

📱 スクリーンショット:ジェンスパークの3.1表示とモデル選択

動画リンク(Gemini 3.1表示): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=12m8s

Gemini 3.1の登場で「動画品質」「音声品質」が上がってきているのが分かる場面。モデル選択画面で「fast(高速)」「pro(高品質)」などを選べるので、用途により切り替えが重要です。クレジット消費も考えて使い分けましょう。

💸 コスト感とクレジット運用のコツ

Genspark(ジェンスパーク)では生成に「クレジット」が消費されます。配信では230クレジットで簡易なエージェントが作れると紹介されていました。プロ級の動画や高品質音声を生成すると1,000クレジット単位で消費することもあるので、計画的に使うのが大切です。

クレジット運用の基本ルール(ひろくん流)

- 実験は低品質・低コストモデルで試す(fastモデル推奨)

- 成果が出そうなら高品質モデルに移行(投資判断として)

- 複数の無料アカウントやサブアカウントを活用して並行実験

- 使い過ぎを防ぐため、月予算(クレジット)を設定する

友くんの配信でも、まずはフリープランや少額クレジットで 触ってみること を強く推奨していました。やっぱり肌感覚で試して学ぶのが最短です。

🛠️ カスタムスーパーエージェントの作り方(ステップバイステップ)

ここは具体的に手順を書きます。スマホだけで完結する想定で解説するから、そのまま真似して作ってみてね。

作成手順(スマホで5〜10分)

- Gensparkアプリまたはウェブにログイン

- メニューの「Custom Super Agent(カスタム・スーパーエージェント)」を選択

- 「新規作成」をタップしてテンプレートを選ぶ(例:FAQ、リサーチ、クリエイティブ)

- 対話形式で目的を入力(例:「中小企業向けの簡単なリハビリ提案を行うアシスタント」)

- 参照データ(画像3枚や出力フォーマット)をアップロードする場合はここで設定

- モデル(Gemini 3.1 等)と生成品質を選択(まずはfastでOK)

- 「作成」ボタンを押して数分待つ→完成を確認

- プレビューし、必要なら右側の設定でトーンや出力形式を微調整

- 公開または自分用に保存してスマホで運用開始

ポイント:作りながら「誰が、どのように使うか」を明確にしておくこと。ターゲットが変わるとプロンプトや参照データも変わるので、最初に1つのユースケースを固めるのが成功のコツです。

📱 スクリーンショット:エージェント作成の対話式UI

動画リンク(エージェント作成UI): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=17m27s

UIは非常にユーザーフレンドリー。対話で進められるので、設定が苦手な人でも直感的に作成できます。

⚠️ 注意点とリスク管理(忖度ゼロで言うよ)

AIは万能に見えるけど、使う上での落とし穴やリスクもあります。ここは忖度ゼロでしっかり伝えるね。

主な注意点

- ファクトチェックは必須:AIは誤情報や古い情報を生成することがある

- 個人情報の扱い:患者情報や顧客情報は匿名化して使うこと(法令順守)

- クレジット消費の管理ミス:高品質モデルは一気にコストがかかる

- 過信しない:AIは提案者。最終決断は必ず人が行う

- 公開時の権利関係:音楽や画像生成は二次利用規約を確認する

違う、これは絶対にやっちゃダメ、というケースもある。例えば、AIが提示した医療的助言を無検証で患者に適用するのは論外。あくまで「補助ツール」としての位置づけを守ろう。

🏆 White Casoコンテスト情報(チャンスあり)

配信ではGenspark上で行われる「White Caso」というイベント(コンテスト)も紹介されていました。賞金やクレジットが豪華なので、アイデアがある人は参加すべきです。

- 1位:$1,000(約150,000円)

- 2〜5位:$500

- 6〜20位:50,000クレジット(数ヶ月分の利用に相当)

- 開催期間:配信当時はリリース後1週間(15日〜22日)

- フリープランでも230クレジットで参加可能

僕のアドバイスは「まずは小さなアイデアで参加して学ぶこと」。10〜20円で出せるアイデアでも、優れたUXやユニークな用途があれば勝負になります。僕も次回は何か出してみようかな、って思ってるよ。

📱 スクリーンショット:White Casoの案内画面

動画リンク(White Caso説明): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=28m13s

この画面にはコンテストの詳細が載っていて、参加手順や報酬が分かりやすく示されています。短期間で実験→改善→公開する訓練になるから参加メリット大。

🔧 実務導入のチェックリスト(導入前に確認すべきこと)

実際に社内で導入する際のチェックリストを提示。導入は段階的にやるのが肝。

- 目的設定:何を自動化・省力化したいのかを明確にする

- 試作(PoC):1つのユースケースで最低2週間試す

- 評価基準:時間削減率、精度、ユーザー満足度をKPI化

- ガバナンス:データ取り扱い、ログ保存、責任者を明確に

- 教育:現場での使い方マニュアルを簡潔に作る

- スケール:効果が出たら、他業務へ横展開

導入は「作って終わり」ではなく、運用設計が8割。ここが雑だとせっかくのAIも活用されないんだよね。

📱 スクリーンショット:実践ワーク(セミナー案内&登録QR)

動画リンク(セミナー案内): https://www.youtube.com/watch?v=_iFmD5XwYvM&t=33m24s

配信ではプレゼントやアーカイブ案内のQRも紹介されていました。こういうコミュニティの動きに乗るのは学びを加速させるのでおすすめです。

🧩 PDS(Play → Do → See)で回す実験思考法 🌱

最後に僕のおすすめ思考法をシェアします。PDCAは検証が遅いと感じる人は多いはず。AI時代はもっとスピードが命なので、僕はPDSを推奨してます。

PDSの流れ

- Play(遊ぶ):まずは気軽に試してみる。失敗を恐れない

- Do(やる):良さそうな組み合わせを実運用で試す

- See(見る):結果を素早く観察して次に活かす

AIは“試して学ぶ”こと自体が簡単になったツール。だからこそ、思考のスピードを上げて実験を繰り返す人が勝つ。僕はこれを日常業務に組み込んでいて、失敗はネタにして次に活かしてますよ。

📚 よくある質問(FAQ)

Gensparkのカスタム・スーパーエージェントは無料で作れますか?

フリープランでも230クレジット程度で簡単なエージェントを作成できます。ただし、高品質の動画や音声生成は追加クレジットが必要です。まずはフリープランで試して、効果が出そうなら有料クレジットに移行するのが賢明です。

ChatGPTのCustom GPTとGensparkの違いは何ですか?

両者は似た概念ですが、Gensparkは「スマホ運用」「マルチメディア生成」に強く、テンプレートを使った対話的な作成フローが特徴です。ChatGPTは細かい会話チューニングや高度なプロンプト設計に向いています。用途に応じて使い分けるべきです。

リハビリ分野で使う場合の注意点は?

患者の個人情報は厳重に匿名化し、AIの出力は必ず専門家が検証してください。AIは提案を速く出すのに優れますが、最終判断は人が行う必要があります。

クレジット消費を抑えるコツはありますか?

実験段階は「fast」など低コストモデルで試し、結果が良ければ高品質モデルに移行する。複数アカウントで並行テストするのも有効です。月のクレジット予算を決めて運用するのもおすすめ。

生成した音楽や画像の著作権はどうなりますか?

プラットフォームの利用規約に従う必要があります。商用利用を計画している場合は、事前に利用規約を確認し、必要なら法務と相談してください。

✍️ 最後に — 僕(ひろくん)からのメッセージ

今日の配信で僕が一番ワクワクしたのは「誰でもスマホでエージェントを作れる」時代が来たことです。これって本当に革命的で、特に中小企業や個人事業主が少ない投資で生産性を爆上げできる可能性を秘めています。

やってみることの大切さをもう一回言います。失敗は宝。少量のクレジットで小さく試してみてください。僕もこれから複数の実験を回していくので、面白い結果が出たらまた共有します。もしこの記事が役に立ったら、ぜひ感想を教えてね。みんなで学び合って成長していきましょう!

では今日も一歩前へ。愛と感謝で回すビジネス、行こうぜ!

田中啓之(分身AIひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |