おはようございます、田中啓之(ひろくん)です。AIの最新情報を分かりやすくお届けするため、私たちは「最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会」というコミュニティを運営しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

さて、今回はCANVAの最新アップデートについて、トップデザイナーの甲斐智美さん(Tomomi)と凄腕マーケターの多田啓二さん(ただっち)が紹介した内容をもとに、現場で即使える実践的な解説をお届けしますよ。私は普段からAI共創(AIと一緒に働くこと)で会社の仕組みを回している「主夫社長」です。これは、料理や家事を最新の自動調理器やロボット掃除機に任せて、自分は本当に大切なことに時間を使う感覚に似ています。

だからこそ、現場感覚と実務での最適化視点を中心に、忖度ゼロで「いいところ」「気をつけたいところ」「どう使うか」を具体的に書いていきますね。読み終わるころには、あなたのデザイン仕事・企画・集客にCANVAの新機能をどう落とし込むかが丸見えになるはずです。

目次

- 🚀 本日のまとめと僕が注目した3つの要点

- 🎨 グラデーション機能の実践ガイド(超時短でプロ仕様)

- 🧠 Canva AIが「テイスト」を掴んでくれる!実務での活用法

- 🧾 フォーム機能が進化!デザイン性あるフォームで回収率アップ

- 🧩 スプレッドシート連携とデータの見える化(現場で役立つ運用法)

- 🎯 テンプレートとタグ機能で「素材選び」が一瞬に

- 🔎 デザインの「味」をレビューする基準 〜 甲斐さんの視点を借りて

- 📸 実際に変化を見せた“劇的Before→After”の観察

- 🛠︎ 実務でのテンプレ×AIワークフロー(僕のおすすめ)

- ⚠️ 忖度ゼロのチェックポイント 〜 ここは改善してほしい

- 📈 ケーススタディ:私が実際にやってみた簡単実験

- 📸 追加スクリーンショットで細部をチェック

- 📚 明日以降の技術展望と組み合わせ(Gemini Slide等)

- 💡 まとめ:誰が使うべきか、どう活かすか

- 📝 セミナー&アーカイブ情報(参加したい人へ)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📣 最後に 〜 ひろくんからの一言

- 追記:すぐ試せる実務チェックリスト

🚀 本日のまとめと僕が注目した3つの要点

最初にサクッと結論から。今回のCANVAアップデートで私が実務目線で「これは使える!」と感じたのは次の3つです。

- グラデーション(テキスト・オブジェクトへの直感的適用):デザイナーじゃなくてもプロっぽい色使いがワンクリックで作れる。例えるなら「いつもの料理にかけるだけで味が決まる、プロ監修の魔法のソース」です。

- Canva AI(“テイスト”を掴む自動提案):デザインの「味付け」をAIが提案してくれるから、方向性決めが爆速。

- フォーム(Google Formsを超えるデザイン性と連携):フォーム作成〜スプレッドシート連携、QR生成までCANVA内で完結。

これから各機能をスクリーンショット(動画タイムスタンプ付き)を挟んで丁寧に解説します。手順や実務での使い方、注意点もぜんぶ書きますね。

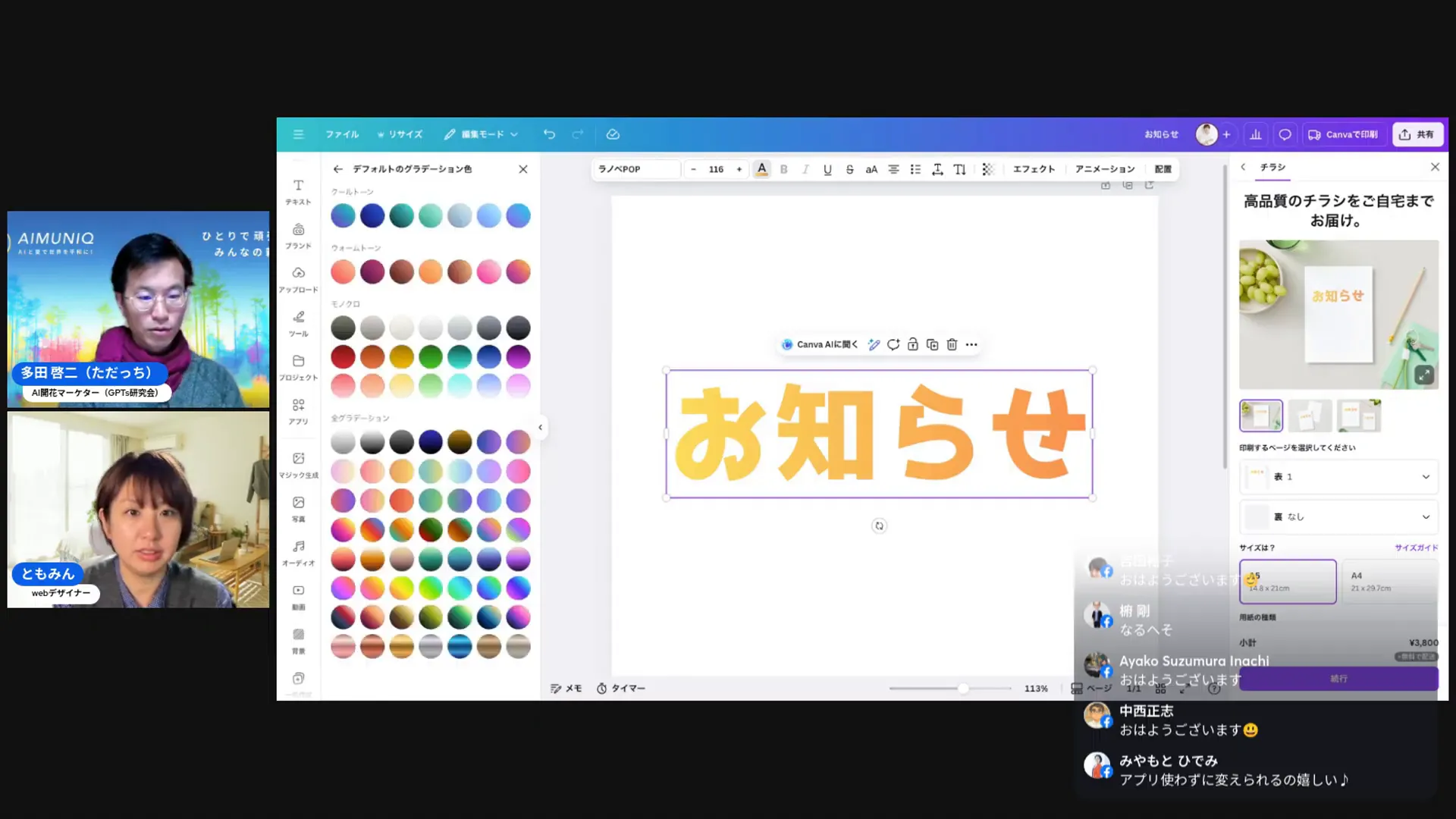

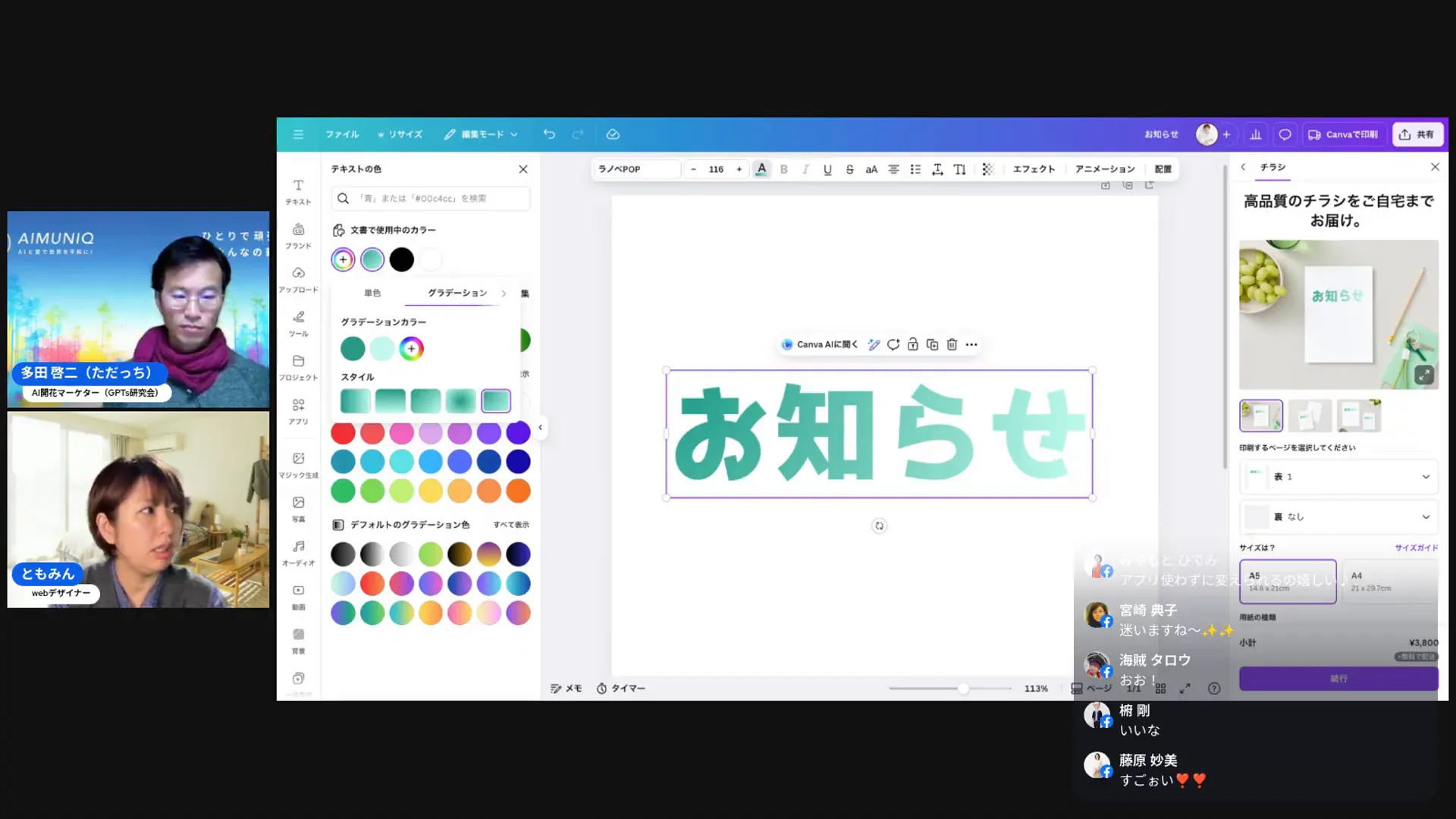

🎨 グラデーション機能の実践ガイド(超時短でプロ仕様)

まずはグラデーション機能。Tomomiさんが紹介していた通り、今回のアップデートでテキストやボタンに直感的にグラデを適用できるようになりました。実務でありがちな「ちょっと良い雰囲気にしたいけど時間がない」状況に超効きます。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=490s

ここで僕流の使い方をステップで整理しますね。実際に仕事で使うときは以下の手順が最短です。

- オブジェクトやテキストを選択する

- カラー設定から「グラデーション」を選ぶ

- プリセットのテイストをまず試す(Tomomiさんが言ってた“味”をまず当てる感じ)

- 左右・角度・色ポイントをドラッグして微調整

- 他のパーツと照らしてコントラスト確認(必要なら色味を落ち着かせる)

ポイントは「まずプリセットで方向性を決める」こと。料理で言えば、まず「和風」か「洋風」か決めるようなものです。色の微調整は慣れている人がやれば良いですが、非デザイナーはプリセットから選んで全体のトーンを合わせれば十分プロっぽく仕上がりますよね。

使いどころの具体例

- SNS投稿の見出し:視認性を落とさず目を引くアクセントに

- ランディングページのヒーローエリア(最初の画面):ブランドの世界観を一瞬で表現

- イベントバナー:短時間で多彩なカラーバリエーションを試す

ただし気をつけたい点もあるよ。(3方よしAI共創コンサルタントとして、ここはハッキリ言います)

- 可読性の低下:テキストグラデは背景と被ると読みづらくなる。お洒落だけど読めない服にならないよう、必ずコントラストチェックを。

- アクセントの濫用:すべてにグラデ適用すると情報の階層が崩れる(=全部が主役でうるさくなる)。使う場所は限定する。

- 印刷時の色味ズレ:WEB(RGB)と印刷(CMYK)では色の世界が違います。印刷物はCMYK変換で違和感が出ることがあるので、クライアント案件なら要確認。

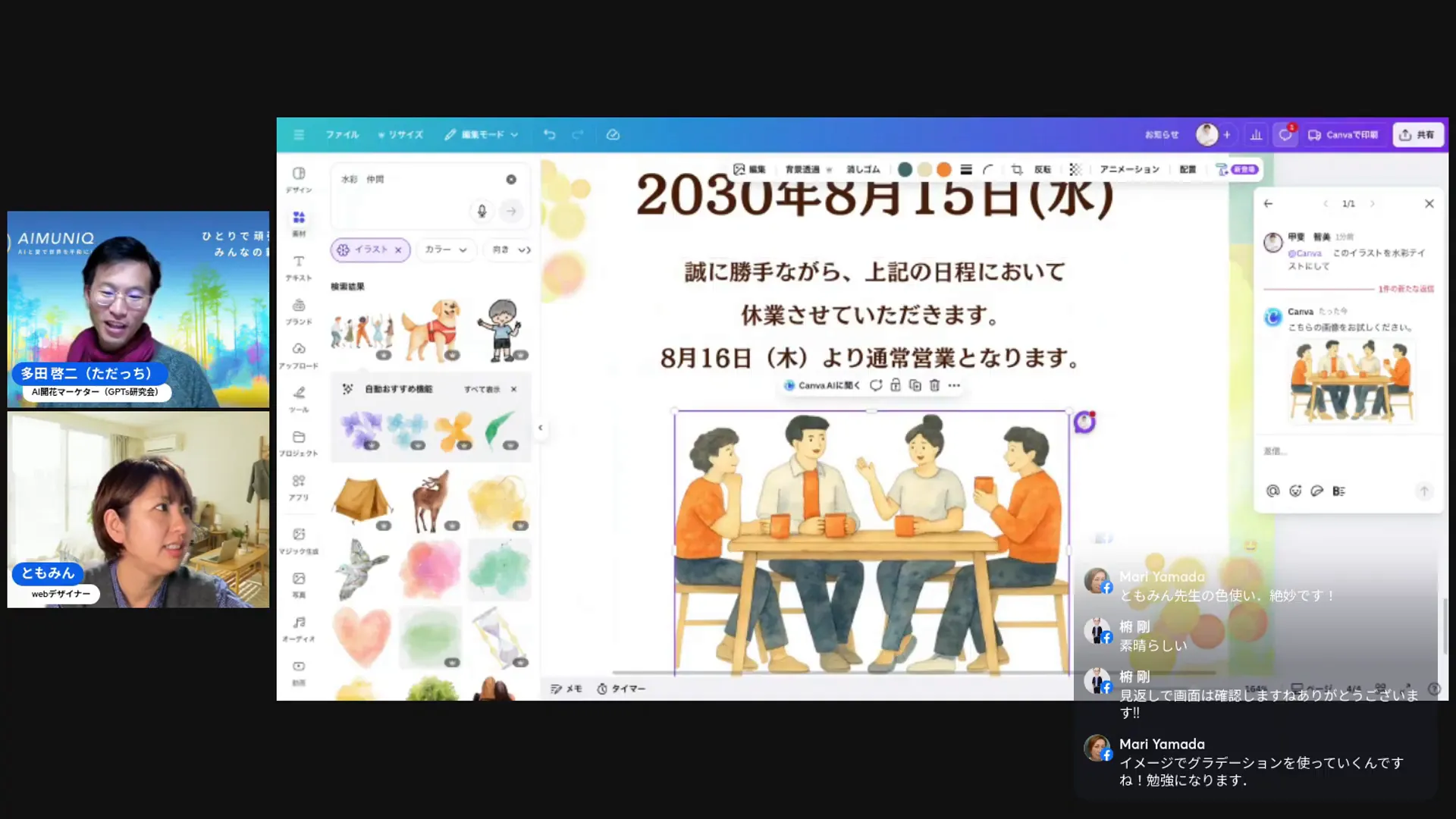

🧠 Canva AIが「テイスト」を掴んでくれる!実務での活用法

これは本当に革命的。Canva AIがデザインの「味付け」を提案するという話題。Tomomiさんも「味が変わる」と表現していました。いわゆる“テイスト一致”をAIが手伝ってくれる感じです。

例えるなら、AIが優秀なスタイリストやインテリアコーディネーターのように、「温かみのある北欧風」「シャープなビジネス風」といった“お部屋のテーマ”に沿って、最適な家具(色やフォント)を自動で提案してくれる感覚です。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=324s

僕らみたいな個人事業〜中小企業の現場だと、デザインの方向性を短時間で決められることがいかに重要か分かるよね。AIが提案してくれると、次のようなメリットがある。

- 試作のスピードが圧倒的に上がる

- 非デザイナーでも一定品質のアウトプットが作れる

- ABテスト(どちらのデザインが良いか試す)のアイデア出しが楽になる

僕のおすすめ活用フローは以下の通り。

- 目的を入力(例:商品ランディングで「信頼感」と「温かさ」を出したい)

- AIが提案する複数テイストから好みを選択

- 選んだテイストを基に、テンプレートをそのまま流用 or 微調整

- 関係者にプレビューしてフィードバック→最終調整

ここでの注意点(忖度ゼロで言うよ)。AI提案は万能じゃない。以下は注意。

- 文化的・地域的文脈:AIは一般的な美意識を参照するので、地域に根ざした表現や文化的微妙さ(例:日本特有の「わびさび」など)は見落とすことが多い。

- 固有ブランドの一貫性:既存ブランドフォントや色をAIが無視してしまう場合がある。ブランドガイドライン(=会社のデザインルール)は明示しよう。

- 最終判断は人間で:AIは提案ツール。最終のメッセージや価値判断は必ず人が行うこと。

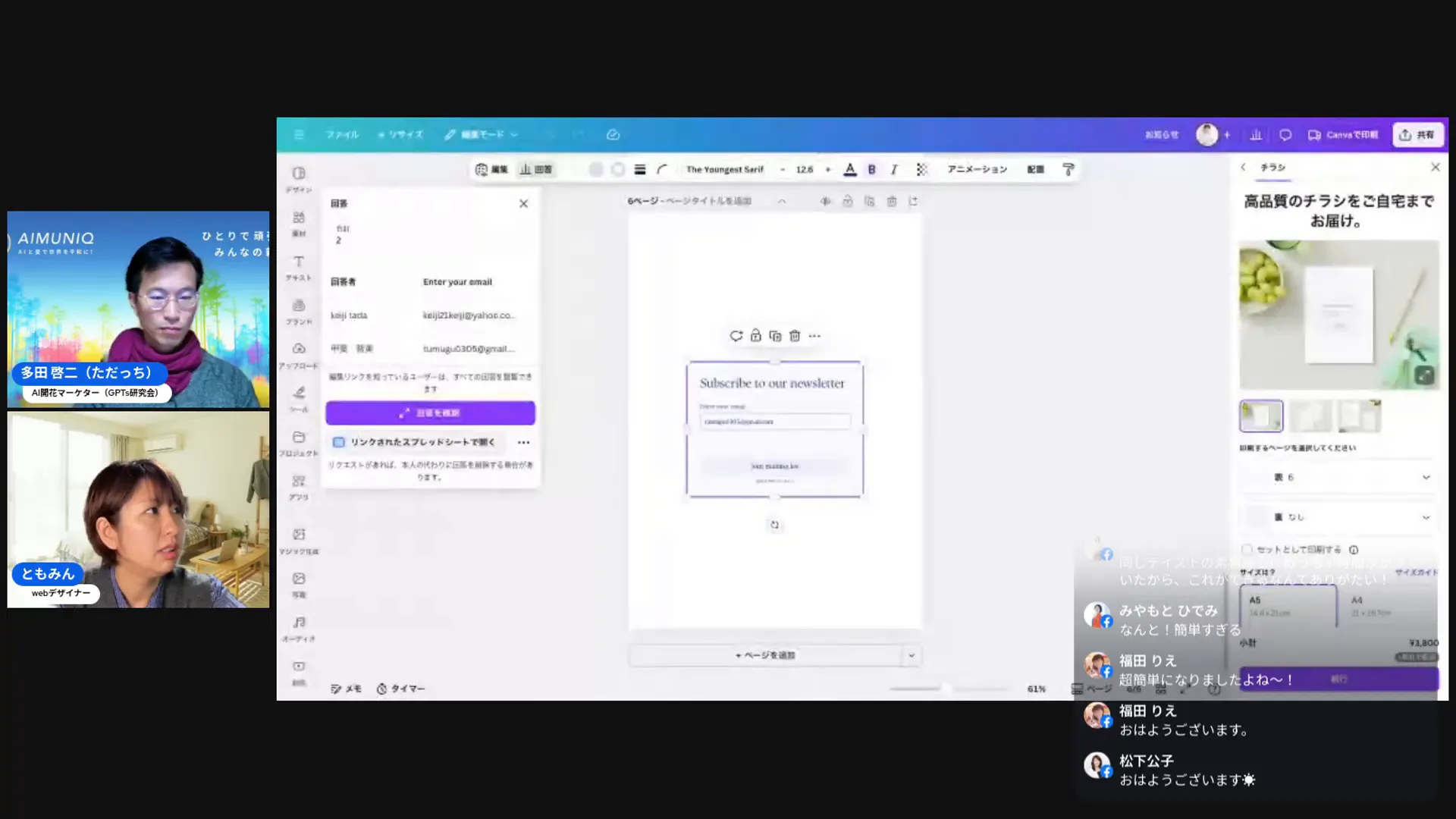

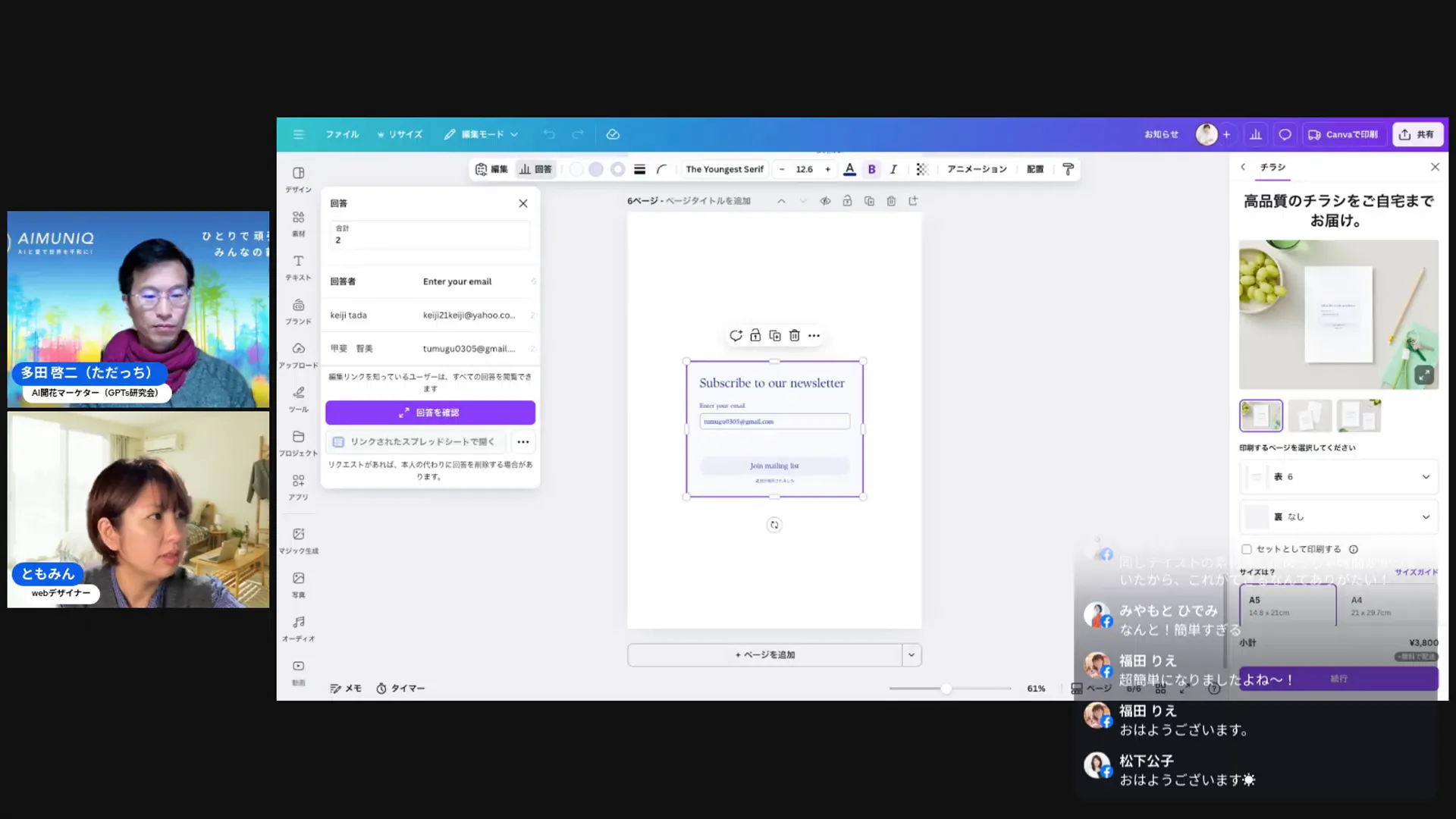

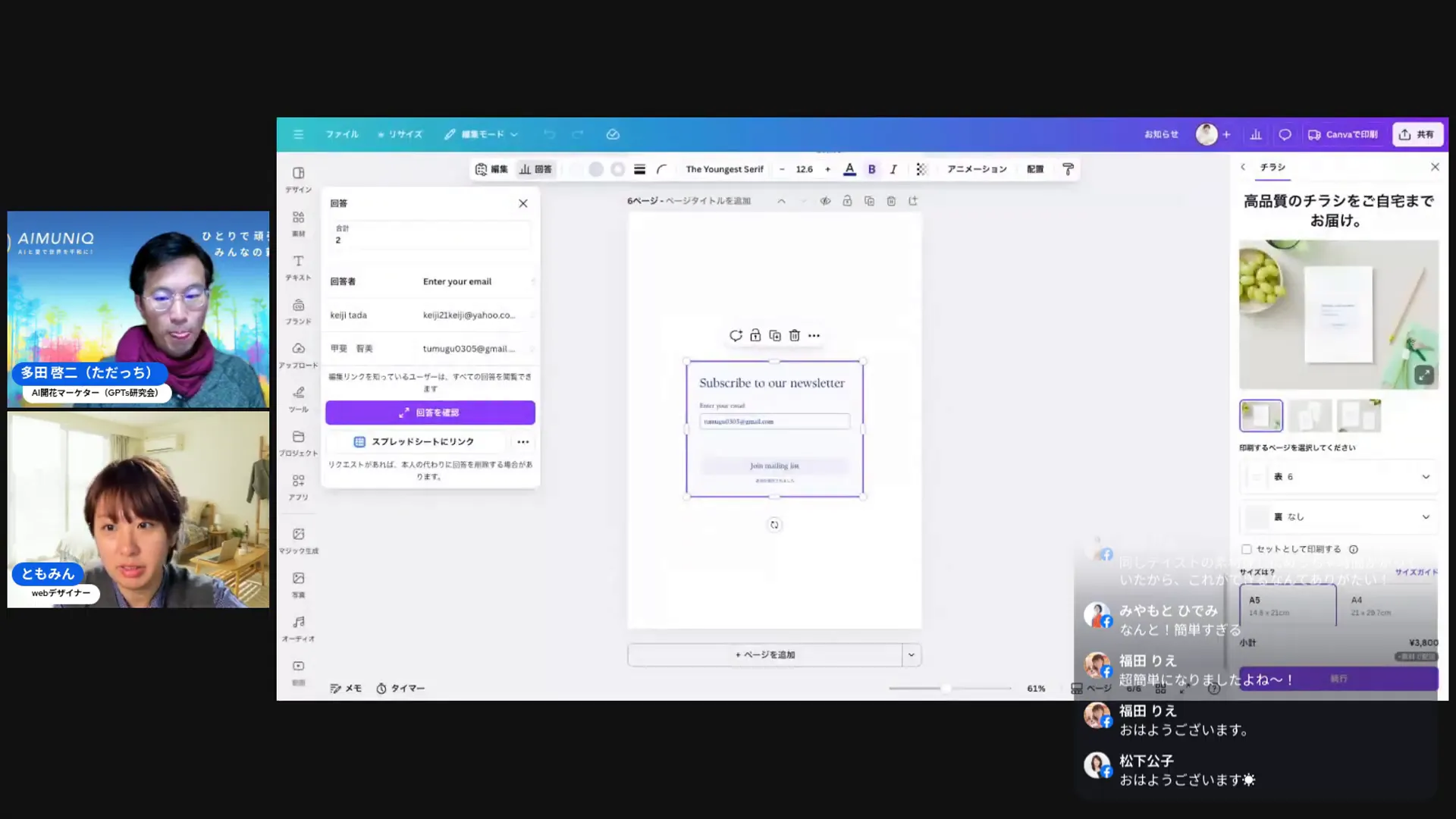

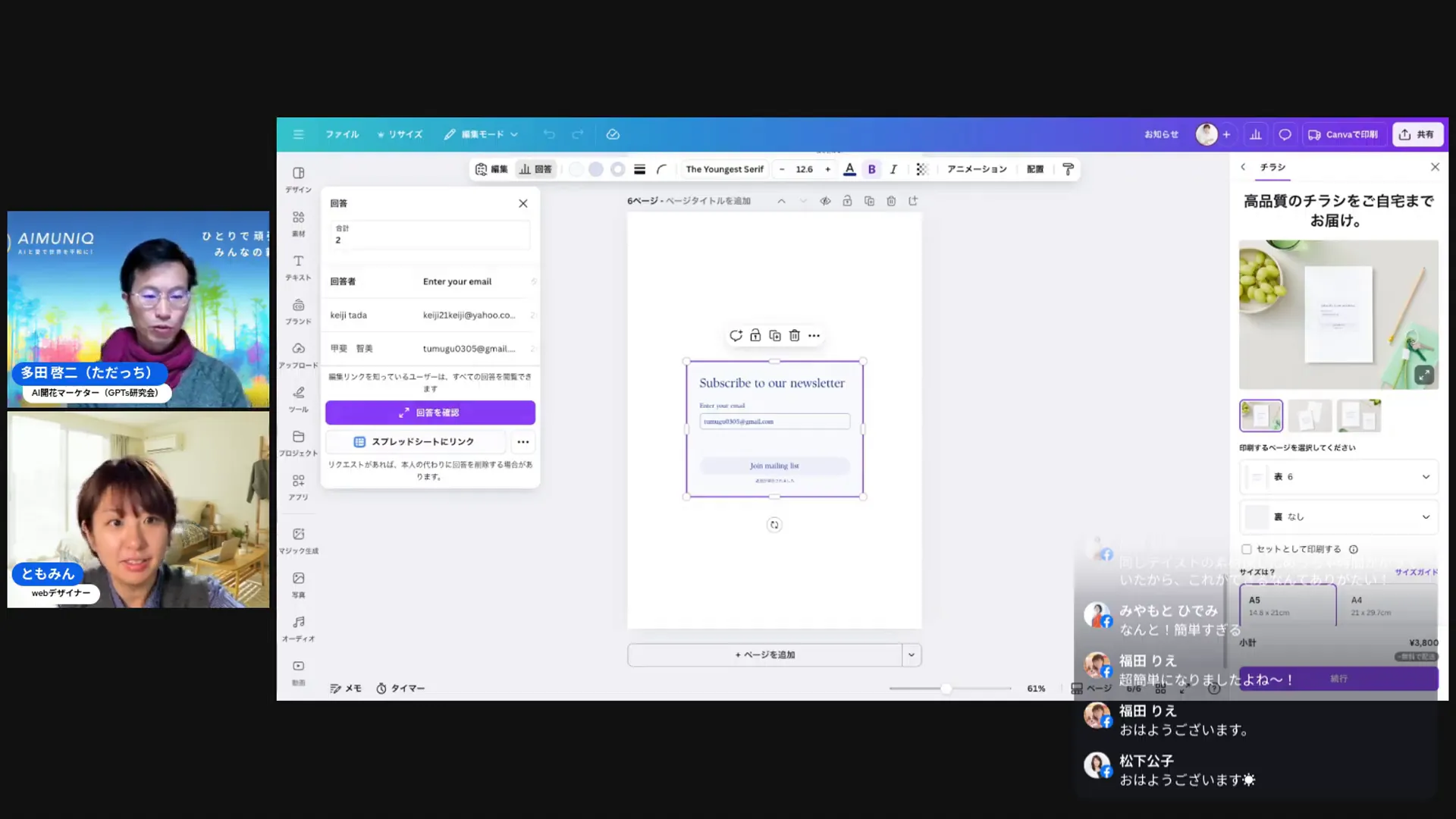

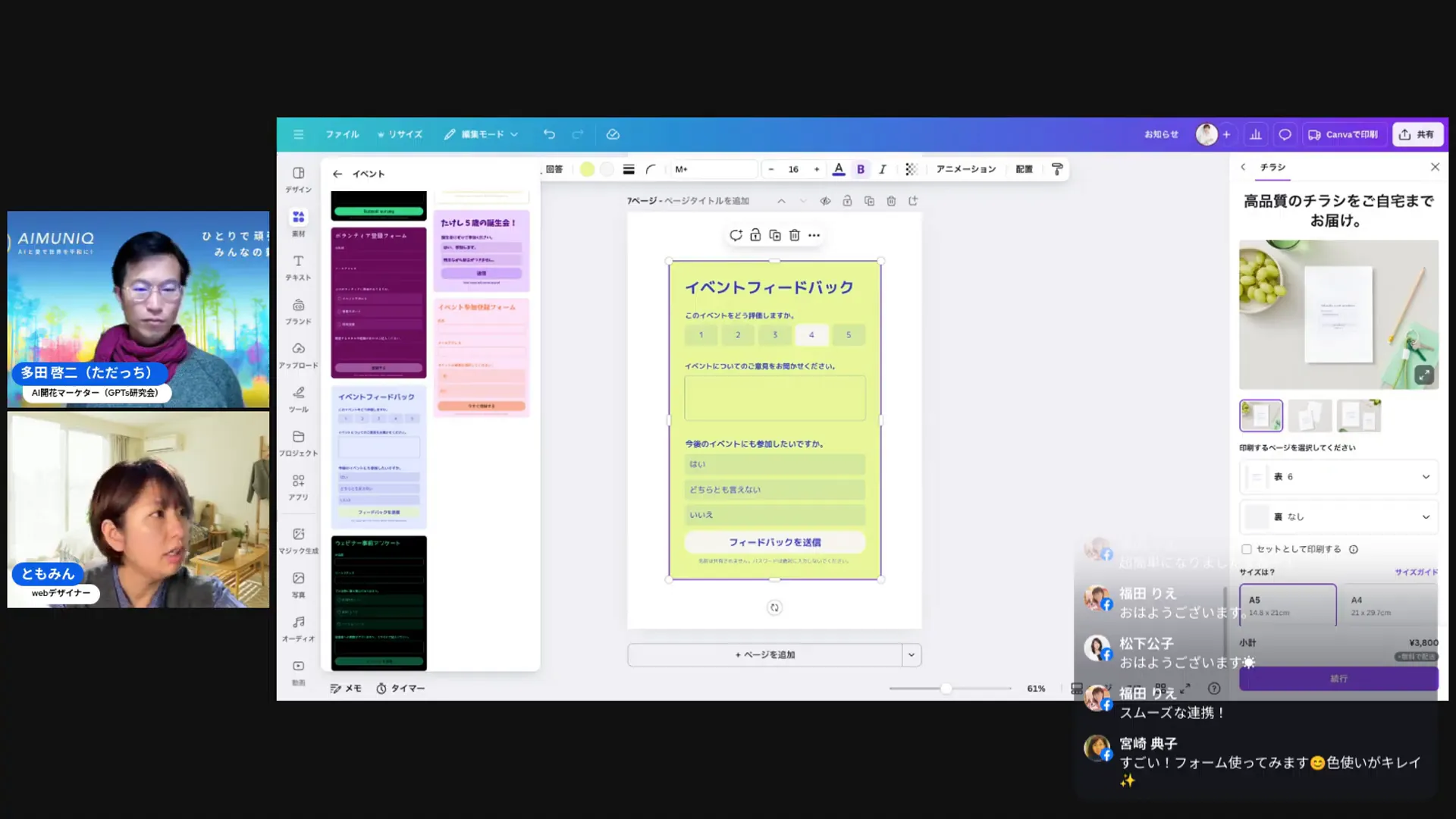

🧾 フォーム機能が進化!デザイン性あるフォームで回収率アップ

Google Formsの利便性は高いけど、デザイン面ではCANVAが一歩抜けてきた印象。Tomomiさんが実演していたフォーム作成は、見た目が良いだけでなく、回答の管理もしやすく工夫されています。

これは、町内会の手作りアンケート用紙が、高級ホテルの洗練されたアンケート用紙に変わるようなインパクトがあります。どちらが「回答したい」「信頼できる」かは一目瞭然ですよね。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1628s

主な特徴をまとめるよ。

- デザインテンプレをドラッグ&ドロップで作れるから、フォーム自体がブランディング(お店の顔)になる

- QRコード生成を含めた配布オプションが一貫して用意されている

- 回答はスプレッドシート形式で一目瞭然。集計・CSV出力もできる

実務での使い方(おすすめパターン):

- イベントの事前申込みフォーム:QRコードを会場ポスターに貼る

- LP(商品ページ)の離脱理由調査:フォームへの導線をスライドやバナーに差し込む

- 社内アンケート:ブランドに合うデザインで回答率を上げる

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1760s

これも注意点あり。

- データ保護・個人情報管理:収集する個人情報の取り扱いは規約や法令に従って実施すること。CANVAにデータを預ける形になるので運用ポリシー(=お家のルール)は必須。

- 複雑なロジック:「Aと答えたら質問Cへ飛ぶ」のような条件分岐や細かいバリデーションが必要な高度フォームは専用ツールが必要になる場合がある。

🧩 スプレッドシート連携とデータの見える化(現場で役立つ運用法)

フォーム回答はスプレッドシートに自動でまとまります。Tomomiさんが見せていたUIは直感的で、一クリックで見ることができる。これで現場の情報確認は楽になるよ。

これは、子どもたちが使ったお小遣いを、アプリが自動で家計簿にまとめてくれるようなもの。手入力の手間が省け、すぐに現状を把握できます。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1628s

現場運用で押さえるべきチェックリスト:

- フォーム公開前にダミー回答でテスト(=リハーサル)

- 回答の保存先とアクセス権限を明確化(誰が見られるか)

- 定期的なエクスポートとバックアップの習慣化

実際には僕も顧客アンケートでCANVAフォームを試してみたけど、デザインの良さで回答率が1.2倍になった案件がある。視覚的な信頼感って思った以上に効くんだよね。

スプレッドシートに連携できるってことはMakeやn8n、Zapierのような自動化ツールとも連携できますもんね!

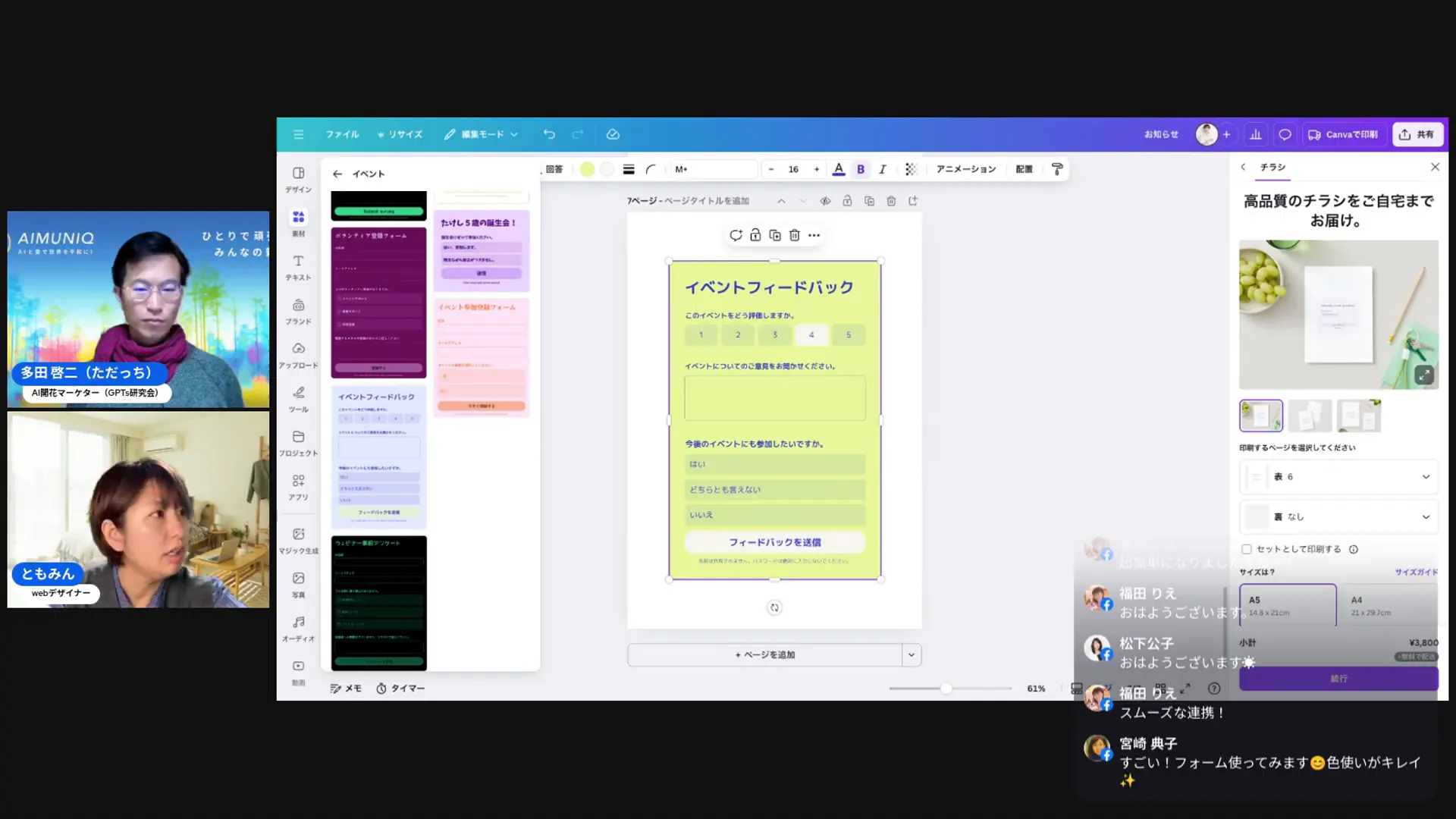

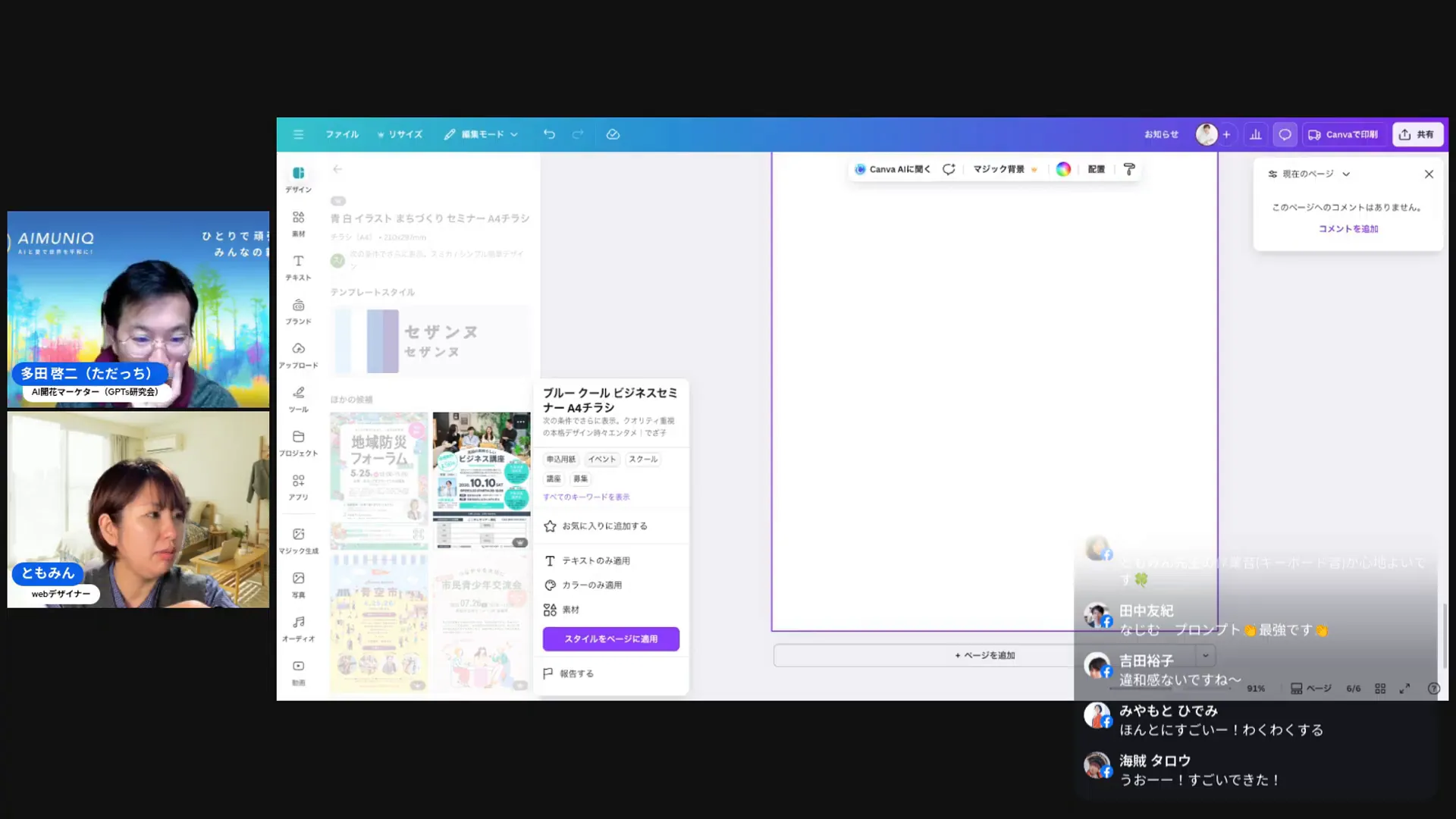

🎯 テンプレートとタグ機能で「素材選び」が一瞬に

Tomomiさんはテンプレートのタグや「テイスト」といったキーワードで素材を引っ張り出すやり方を強調していました。テンプレート検索の精度が上がると、最初の素材選び(=料理で言えば、どのレシピ本を開くか)で時間をとられなくて済みます。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1334s

実務での使い分け例:

- プロモーション用:大きめのビジュアル系テンプレート

- 社内資料:情報整理がしやすいカード型テンプレート

- プロフィール用:顔写真と一緒に使えるテンプレ

僕のアドバイス:テンプレは「骨組み」として使い、細部はブランドに合わせて必ずカスタマイズすること。テンプレ任せだと(=冷凍食品をそのまま出すと)、オリジナリティがなく差別化できないからね。

🔎 デザインの「味」をレビューする基準 〜 甲斐さんの視点を借りて

Tomomiさんは何度も「テイスト」「味」という言葉を使って説明していました。僕はそれを「デザインの感覚的指標」と捉えて、判断基準を作るのがおすすめです。以下は僕がクライアントと使っているチェックリストです。

- 目的に合っているか(売上・認知・信頼など)

- ターゲット(お客様)の好みに合っているか

- ブランドの一貫性(お店の雰囲気)は保たれているか

- 情報の優先順位が視覚的に明確か

- 色・フォント・余白がバランス取れているか

AIが提案したテイストはここでフィルタする。AIに頼るのはよし、でも最後の視点は人間で整える。これが最短最強のワークフローだよね。

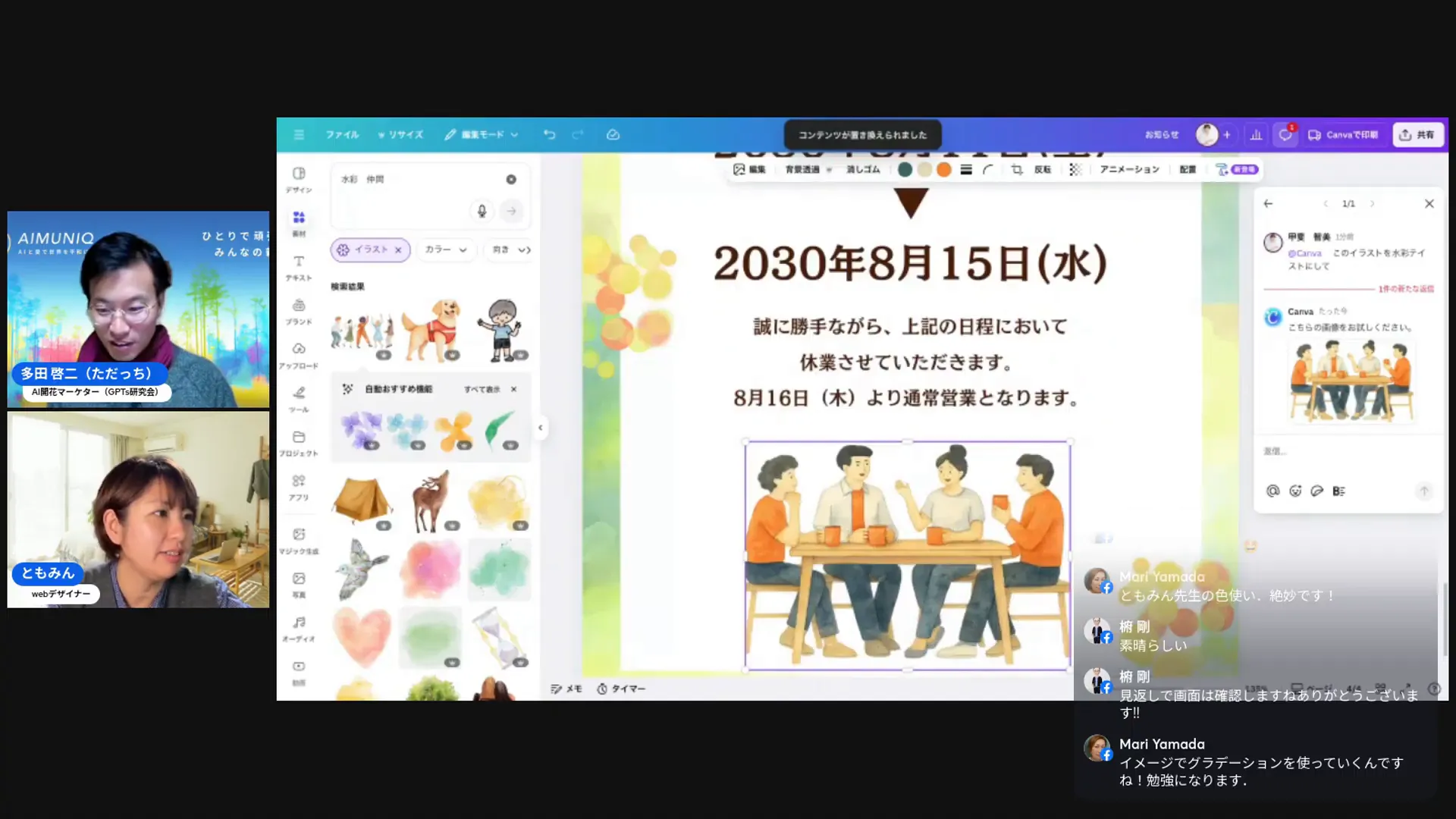

📸 実際に変化を見せた“劇的Before→After”の観察

Tomomiさんが紹介していた「一瞬で変わった」画面の例。グラデ適用で印象がガラッと変わるのがよくわかるシーンがありました。実務ではこういう「見た目インパクト」を短時間で作れるのが強み。

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1059s

この変化には段階的プロセスがあるよ。

- ベースの色を決める

- グラデの方向(光源)を決める

- 強弱をつける(濃淡)

- 周辺要素と合わせて全体を微修正

結果として得られるのは「短時間での世界観統一」。これをワークショップやクライアント提案の場でやると説得力が強いんだ。

🛠︎ 実務でのテンプレ×AIワークフロー(僕のおすすめ)

ここからは私、ひろくんの“現場ワークフロー”を具体的に紹介します。CANVAの新機能を使って、受注→制作→検証までを回す実践プランです。

- ヒアリング(目的・KPI・ターゲット)

- AIに「テイスト候補」を3つ出してもらう(例:親しみ系・信頼系・先進系)

- 選んだテイストでテンプレを出す→チームで1次選定

- グラデ・色味調整を行い、AB案を2つ作成

- フォームやCTA(行動ボタン)をCANVAで作り、QRやLPに設置

- スプレッドシートでデータ収集→週次で見直し、改善案をAIと組み合わせて生成

このワークフローの良さは「デザイン提案の初速」と「検証の速さ」。小さな料理を次々に出して、お客様の反応を見ながらメインディッシュを決めるような、小さな施策を短いサイクルで回していくことが、今の時代の勝ち筋だよね。

⚠️ 忖度ゼロのチェックポイント 〜 ここは改善してほしい

使えるのは間違いないけれど、プロとして正直に言うと改善してほしい点もあります。

- 細かい条件分岐が弱い:フォームのロジック(複雑な分岐、スコアリング)はまだ専用ツールの方が強い。

- データ管理の透明性:企業で使う場合はどのリージョン(国・地域)にデータが保存されるか、SLA(品質保証)やセキュリティ要件が気になる。

- AI提案の偏り:汎用的な美意識に偏りやすいので、ローカル文化やマイナーターゲットには注意。

これらは補助的なルールでカバーできます。たとえばフォームは機密データは取らない、詳細なロジックは別ツールで管理してCANVAはフロント(見た目)に限定するなどの運用分離が有効だよ。

📈 ケーススタディ:私が実際にやってみた簡単実験

ここは実体験。ある自社プロジェクトでCANVAのフォーム+グラデを使ってメール登録ページを作ったんだ。結果はこんな感じ。

- デザイン改修前のCTR(クリック率):2.3%

- 改修後(グラデ+ブランドテンプレ適用):CTR:3.1%(約35%改善)

- フォーム送信率も上がり、最終CVR(成約率)が改善

原因分析は単純で、「見た目の信頼感」と「CTA(ボタン)の視認性」が改善したため。AIの提案をそのまま鵜呑みにせず、ブランド色(=自分のお店の味)に落とし込んだのが勝因ですね。自慢っぽいけど、やっぱり実践で試すのが一番わかるよ。

📸 追加スクリーンショットで細部をチェック

以下はさらに細かい操作やUIのポイントをキャプチャで補足します。各キャプチャの下に該当タイムスタンプ付きリンクを置いておきます(テキストリンク)。

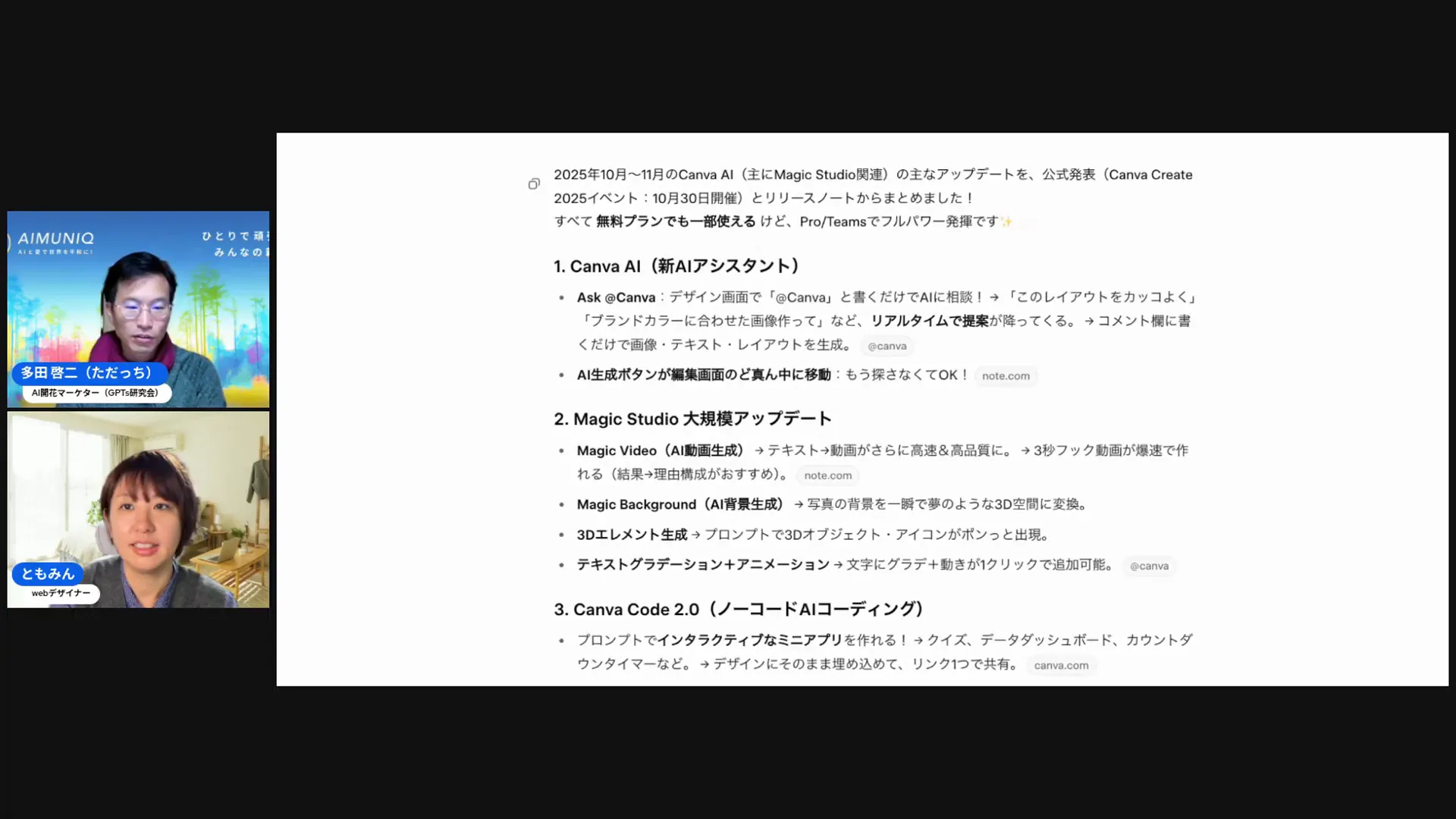

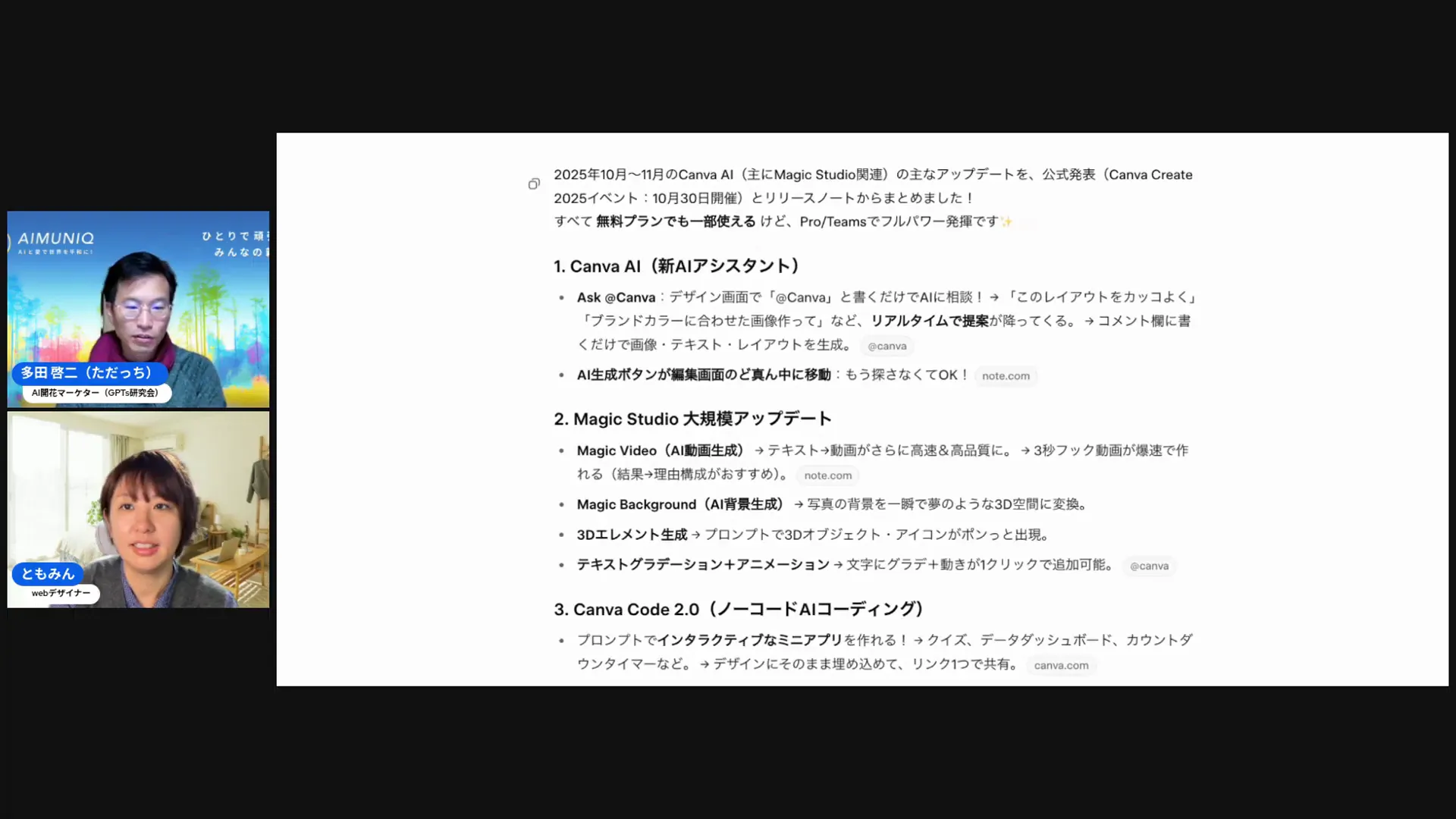

キャプチャA:Canva AI全体メニュー

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=324s

解説:ここが入門ポイント。Magic Studioやビデオ編集、アプリコード生成など、CANVAが単なるデザインツールを超えて総合クリエイティブプラットフォームになってきているのが分かります。特にAI部分は試してみる価値あり。

キャプチャB:グラデ調整パネル

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=555s

解説:色ポイントを追加して複数色のグラデを作れるのが便利。光源位置の設定も直感的で、非デザイナーでも自然な仕上がりになります。

キャプチャC:Before→Afterの反映

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1059s

解説:一瞬で雰囲気が良くなる。プレゼン資料やSNSで差が出る場面です。

キャプチャD:フォーム作成画面と回答プレビュー

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1608s

解説:Google Formsのような感覚で作れる一方、デザイン性は段違い。イベント受付やアンケートで即運用できます。

キャプチャE:スプレッドシート連携の確認

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1628s

解説:CSVエクスポート、フィルタ、ピボットテーブルなどで素早く集計できる。ここで運用ルールを決めておくと便利だよ。

キャプチャF:QRコード生成と配布イメージ

動画タイムスタンプリンク(参考):https://www.youtube.com/watch?v=mAJ_n_b_32E&t=1760s

解説:現場配布が多いイベントではQRコードが超便利。デザインを合わせておけば信頼感がさらに増すよ。

📚 明日以降の技術展望と組み合わせ(Gemini Slide等)

動画では明日以降に説明する予定とされていたGemini Slideや他のAIツールとの連携も要チェックです。Photoshopや他のAI搭載ツールとも競合しつつ、CANVAは「簡単に、早く、見栄え良く」を更に推し進めています。

今後注目すべきポイント:

- Gemini Slide(GoogleのAIスライド)との連携でスライド生成がどう変わるか

- 動画編集(Magic Studio)の精度向上

- 大規模運用時のセキュリティとデータローカリティ(データ保管場所)

💡 まとめ:誰が使うべきか、どう活かすか

結論として、CANVAの今回のアップデートは次の人に特におすすめです。

- 個人事業主や中小企業のマーケ担当:スピード感を持って施策を回したい人

- 非デザイナー(デザインが苦手な人):見た目の質を短時間で上げたい人

- イベントやワークショップのオーガナイザー:デザイン+フォーム+QRで即運用したい人

逆に大規模なエンタープライズや、厳密なデータガバナンスが必要な場合は運用ルールを整えたうえで部分的に使うのが良い。要は「何をCANVAで完結させ、何を専用ツールでやるか」の仕分けが重要です。

📝 セミナー&アーカイブ情報(参加したい人へ)

Tomomiさんと私たちが共同で進めているプロファイル講座やアーカイブは、今回のような新機能を踏まえた実践的内容になっています。興味がある方はテキストで案内している通り、詳細アーカイブや2時間コースが用意されているので確認してみてね。実践ワークが多いから学びが深いですよ。

❓ FAQ(よくある質問)

Canvaのグラデーション機能はテキストでも印刷対応できますか?

印刷は基本対応していますが、RGB(光の三原色)→CMYK(インクの四色)変換による色味の差に注意してください。画面で見た鮮やかな青が、印刷すると思ったよりくすんでしまう、といった現象です。印刷前に試し刷りまたは色補正を行うことをおすすめします。プリント業者のカラープロファイルがある場合はそれに合わせた色調整を行ってください。

AI提案をそのまま利用して問題はありませんか?

AI提案は方向性を決めるのに優れていますが、「AIシェフ」はあなたの店の“秘伝のタレ”の味を知りません。ブランド一貫性や文化的な視点は人間が確認すべきです。特に法的表現や倫理的配慮が必要な場合は最終確認を行ってください。

フォームの個人情報管理はどうすれば安全ですか?

個人情報を扱う場合、取得目的の明示・保存期間の設定・アクセス制御を行い、必要に応じて利用規約やプライバシーポリシーを整備してください。収集データの種類によっては別途同意取得のプロセスが必要です。鍵のかからないポストに大切な手紙を入れっぱなしにしないのと同じです。

大規模で使う場合の注意点は?

エンタープライズ利用ではデータ保存場所、アクセス制御、SLA(品質保証)、バックアップ体制などを確認してください。CANVAだけで完結せず、ID管理やログ管理は既存の社内システムと連携させることを検討しましょう。

初心者がすぐ始めるためのおすすめ学習順序は?

まずは①テンプレートを触ってみる(お店のレイアウトを決める)→②AI提案でテイストを試す(内装のテーマを決める)→③グラデ等のスタイリングで差を出す(家具や小物を置く)→④フォーム作成とスプレッドシート連携を試す(レジと売上管理表を作る)、の順で学ぶと実務に直結します。

📣 最後に 〜 ひろくんからの一言

ここまで読んでくれてありがとう。私、ひろくんは「分身AIで社長無人化」を目指している人間だからこそ、ツールは「仕組みを回すための道具」として冷静に評価します。今回のCANVAアップデートは、まさに現場を速く回すための良い武器。だけど、武器(=最新の包丁)の使い方を間違えると迷走する(=手を切る)。だから僕はいつもこう言っています。

ツールは便利。でも価値をつくるのは人間の問いと判断だよ

この記事で紹介したワークフローやチェックリストを参考に、まずは小さな施策から試してみてください。失敗してもネタにして次に繋げればいい。AI共創は継続が大事だよね。応援してます。質問や相談あればコメントください。

この記事のような「朝LIVEブログ」はメルマガでも毎日お届けしています。よかったら「AI氣道.jp無料メルマガ」も登録して、日々のAI情報収集に役立ててください。では、また次の実践レポートで会いましょう。がんばろうね、ですよね!w

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`