おはようございます、田中啓之です。ひろくんって呼んでくださいね。今日はGPTs研究会の朝LIVEで話した内容を、現場の熱量そのままに詳しく解説していきますよ。テーマは「AI×ゲーム開発」。Claude CodeやSeedream、Veo3(Beo3として話している箇所もあります)など、僕が最近触れているツール群をベースに、教育×クリエイティブ×ゲームの融合事例と、その現場で見えてきた「できること」「注意点」「これからの戦略」をわかりやすくまとめます。

目次

- 🔎 本記事の構成と狙い

- 🎮 なぜ今、AI×ゲーム開発なのか(イントロ)

- 📸 キャプチャ① — タイトル画面とプロジェクト全体像(03:33)

- 🗺️ キャプチャ② — ワールドマップ(Akita-Kent 表現)(04:04)

- 🛒 キャプチャ③ — ゲーム内ショッピングと外部リンク(05:55)

- 🤖 キャプチャ④ — AIガイドとインターフェース(06:29)

- 🧠 キャプチャ⑤ — Claude Codeでのキャラクタープロンプト設計(07:11)

- 🖼️ キャプチャ⑥ — Seedreamで作った画像素材(16:02)

- 🎞️ キャプチャ⑦ — Veo3(Beo3)での動画化、アニメ化(19:33)

- 🟩 キャプチャ⑧ — ドットアニメーションとフレーム設計(20:43)

- 📊 キャプチャ⑨ — アセット数とスクリプトの分割(22:46)

- 💸 キャプチャ⑩ — APIコストとモデル選択の話(30:22)

- 🏫 キャプチャ⑪ — 教育活用と子ども向けワークショップ(35:56)

- 📣 キャプチャ⑫ — SNS・メルマガでの拡散戦略(42:01)

- 🔧 現場で役立つ:導入ステップ(ステップバイステップ)

- ⚠️ よくある課題と対策(忖度ゼロで言うよ)

- 📚 教育現場で実際に効く設計(私が薦める具体案)

- 🔍 FAQ — よくある質問

- 📦 まとめ:AI×ゲームは“仕組み作り”が肝心だよ

- 📣 おまけ:今日のライブでの一言メッセージ(私の所感)

🔎 本記事の構成と狙い

まず最初に、この長い記事の地図をお見せします。朝の忙しい時間にサクっと見たい人も、じっくり深掘りしたい人も両方満足できるように作ってます。

- イントロと背景(AI×ゲームの可能性)

- 実例紹介:高崎翔太さんのプロジェクト(Akitaを題材にしたゲーム)

- ツール解説:Claude Codeのコンテキストエンジニアリングとは

- 素材生成→動画化の流れ:SeedreamとVeo3(Beo3)で何ができるか

- アセット管理、スクリプト分割、アニメーションの現実的なコスト

- 教育分野での活用とビジネスモデル(地域連携・SNS運用)

- 課題・コスト感・API運用上の注意点

- 導入ステップと実践チェックリスト

- FAQ(よくある質問)

私は普段、現場で“使えるAI”を一緒に作る支援をしています。失敗もやってきたし、成功もしてきた。その経験則を踏まえて、できるだけ実践的に書いていきますよ。今回のLIVEで語った細かいポイントや、画面キャプチャに沿った解説も多数入れているので、気になるところはタイムスタンプで飛んでください。

🎮 なぜ今、AI×ゲーム開発なのか(イントロ)

僕は「AIは仕事を奪う」って話よりも、「AIと共創して仕組み化していくほうが価値が出る」と信じてます。ゲームは単なるエンタメじゃなくて、学びのプラットフォームになり得る。特に教育現場では“遊びながら学ぶ”というのは王道ですよね。今回のLIVEでは、高崎翔太さん(if塾 塾頭)の取り組みを中心に、地域資源(秋田)をゲーム世界に落とし込み、学びと観光・地域経済をつなげるプロジェクトを紹介しました。

ポイントは単純。次の3つです。

- AIで素材を大量生産することで、従来のクリエイター工数を劇的に圧縮する

- Claude Codeのようなコンテキスト管理でキャラクターの行動や対話品質を保つ

- Seedream×Veo3で画像→動画→ゲーム内アニメーションまでの流れを短縮する

ただし、良いことばかりじゃない。コストや品質のばらつき、法的リスク、AI生成物の管理など現場で立ちはだかる壁もあります。これらをどうクリアしていくか、実例とともに深掘りしますね。

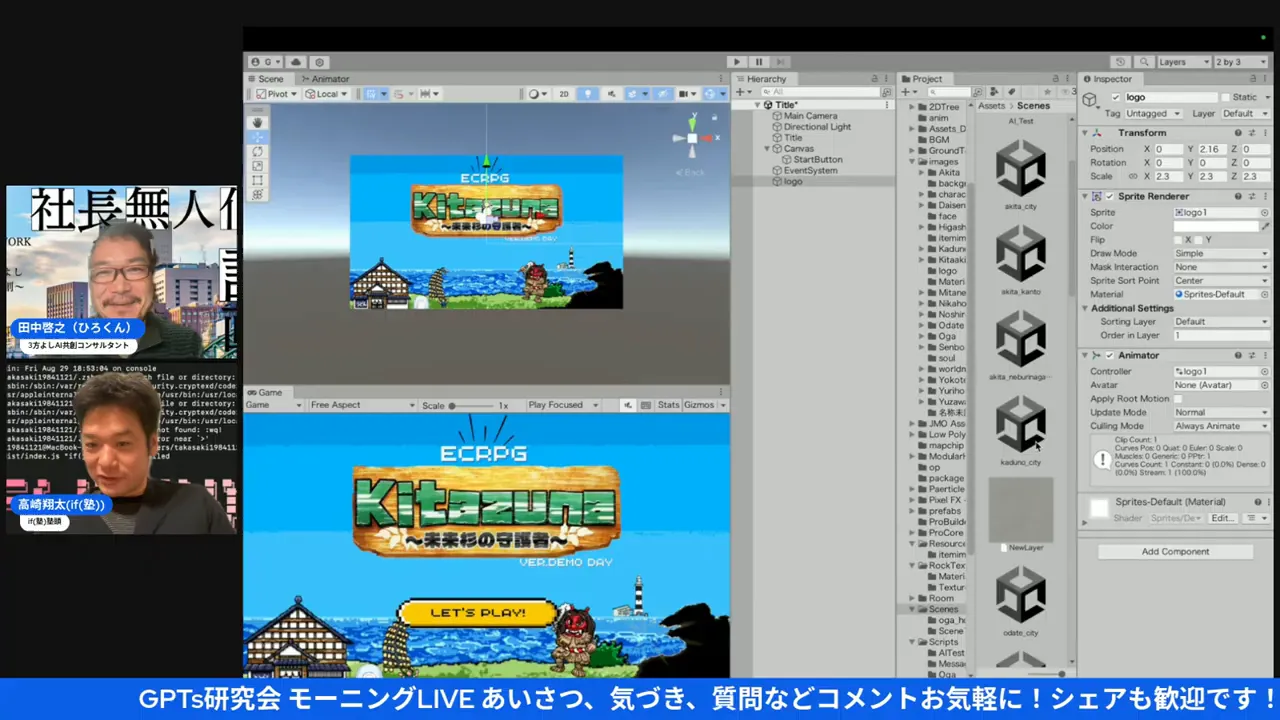

📸 キャプチャ① — タイトル画面とプロジェクト全体像(03:33)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=213s

ここは高崎さんが作っているゲームのタイトル画面。小さなタイトルだけど、世界観が一瞬で伝わるデザインになってます。僕が注目したのは、この時点で既に「ワールドマップ」や「複数ミニゲームがある構成」が意識されていること。ゲーム本体というよりは、学習プラットフォームとしての入口を意識したUX設計が光ります。

実務メモ:

- プロトタイプ段階でもタイトル画面を作ることで、プロダクトの方向性が定まる

- UIは教育コンテンツとしての入口を担うため、親と生徒双方が迷わない設計が重要

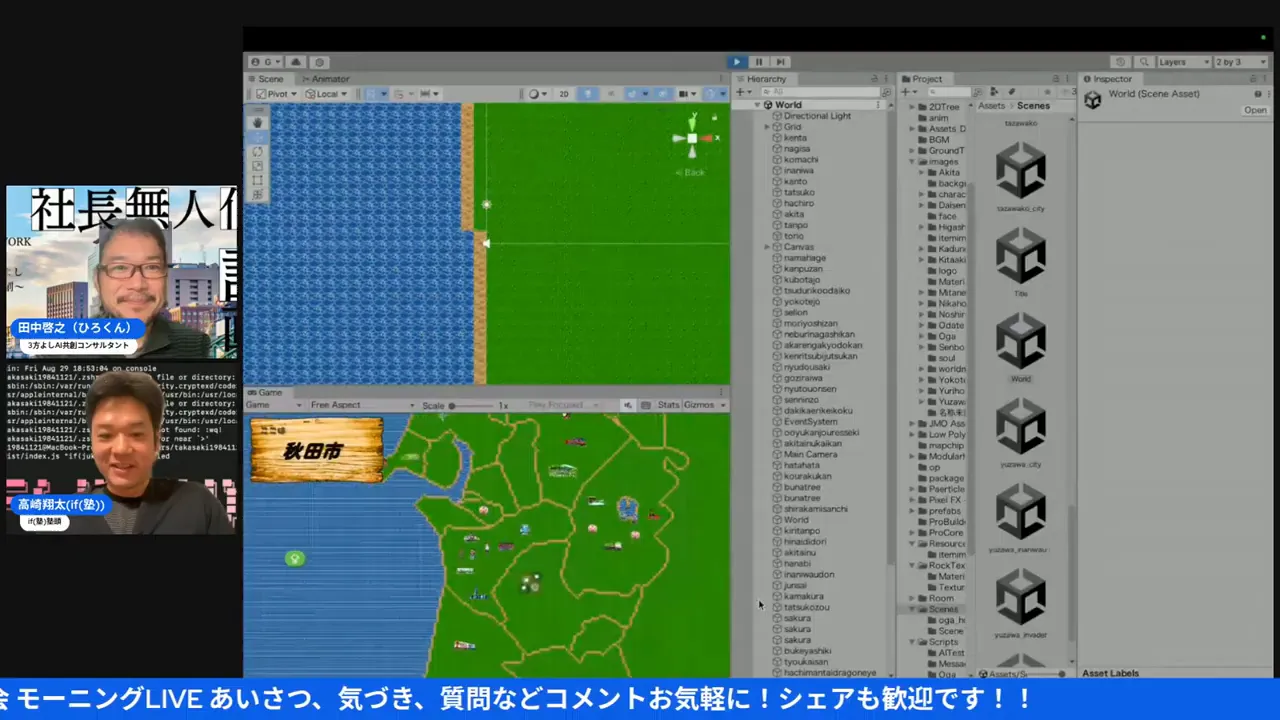

🗺️ キャプチャ② — ワールドマップ(Akita-Kent 表現)(04:04)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=244s

ここでは秋田県をモチーフにしたワールドマップが紹介されます。地域名や観光地がゲーム内ロケーションになっていて、訪れることでミニゲームや資料がアンロックされる仕組み。地域の“物語性”をゲームの進行と紐づけることで、遊びながら地域理解が深まる設計です。

僕の実践アドバイス:

- 地域ごとのミッションを地元の観光協会や商店と連携して作ると、リアルな導線が生まれる

- 地方自治体側もゲームを観光施策として活用できるため、補助金や協業が期待できる

- マップは最初は簡易にし、ユーザー反応を見て拡張するのが鉄則

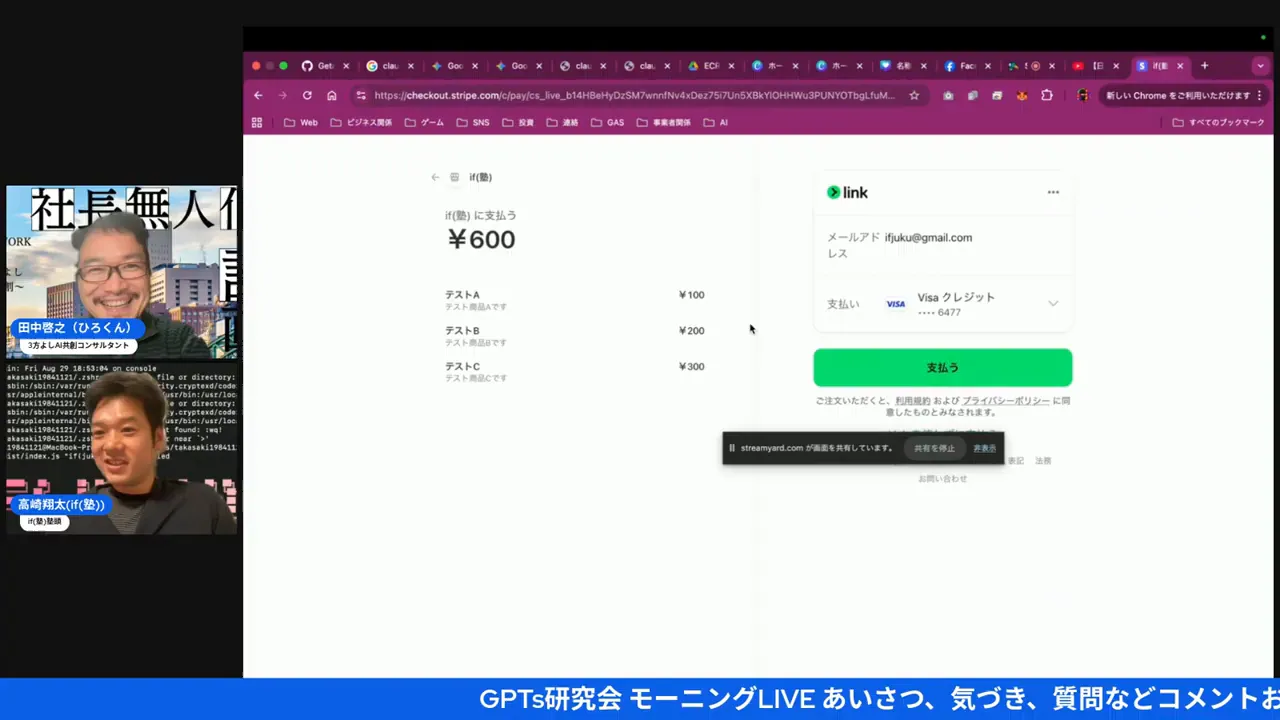

🛒 キャプチャ③ — ゲーム内ショッピングと外部リンク(05:55)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=355s

驚いたのは、ゲーム内から実際のECや不動産の外部リンクに飛ばすテストをしていた点。教育目的だけではなく、地域ビジネスとの接続、つまりマネタイズの仕組み作りを先に意識しているのは賢い。子ども向けのミニゲームから親の購買行動につなげる導線設計は、成果が出れば地域経済に直結しますよね。

注意点:

- 外部リンク導線は広告やアフィリエイトに似た仕組みになるので、個人情報や未成年の課金保護は法的チェック必須

- リンク先のUXが悪いと逆効果なので、提携先の品質見極めが重要

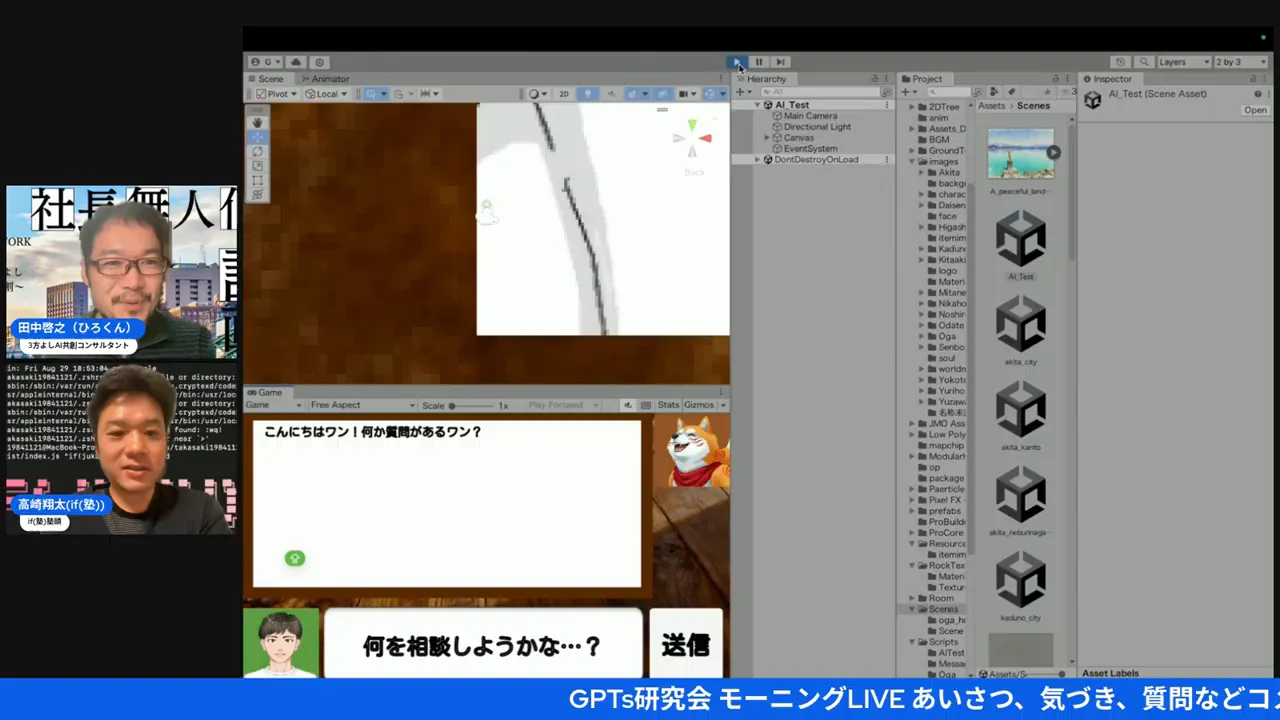

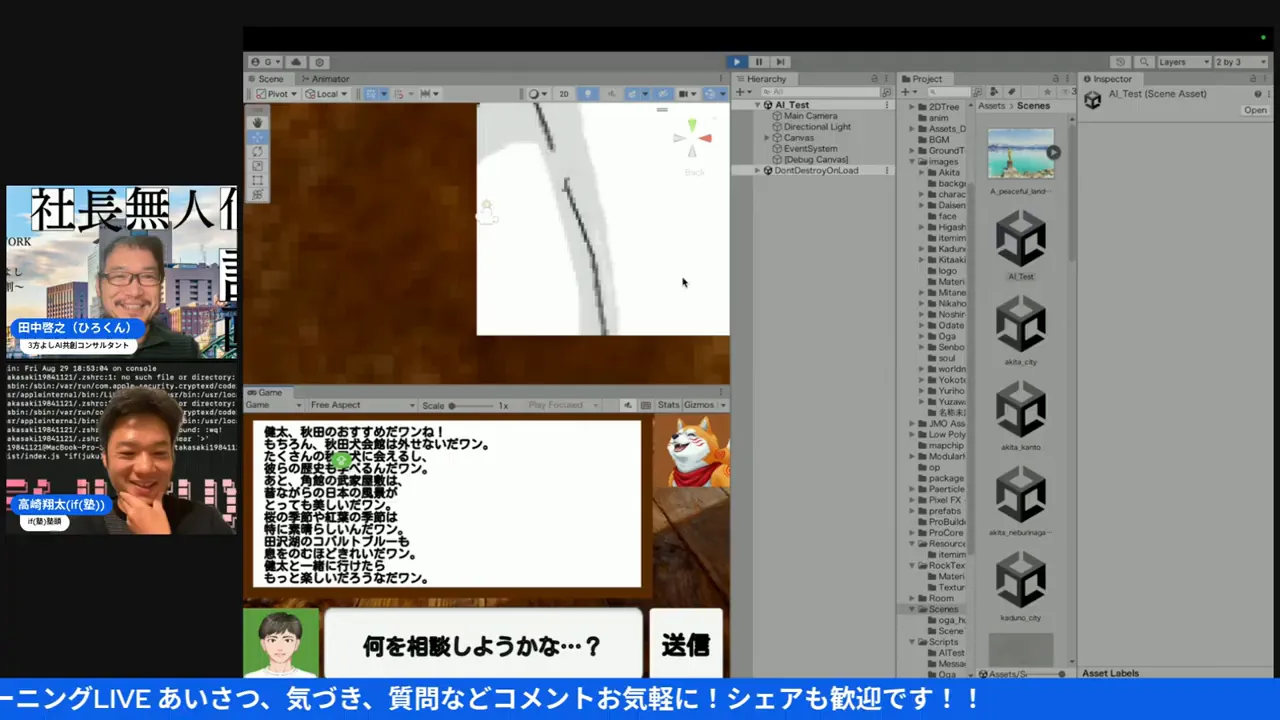

🤖 キャプチャ④ — AIガイドとインターフェース(06:29)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=389s

ここでは「AIガイド」がゲーム内でナビゲーションしてくれるインターフェースが出てきます。学習コンテンツの導入として、テキストや音声で補助が入ると学習効果が高まります。Claude Codeのようなコンテキスト管理ツールを使うと、ゲームの状態を理解した上で適切な補助が出せます。

実践ポイント:

- 学習の「ヒント」はAIが出すと心理的負担が減り、学習意欲が上がる

- AIガイドは過剰介入にならないようにトーン設計をする(支援型がベター)

🧠 キャプチャ⑤ — Claude Codeでのキャラクタープロンプト設計(07:11)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=431s

ここで話題になっているのがClaude Codeの活用。Claude Codeは単にプロンプト投げるだけのツールではなく、コンテキストをエンジニアリングして、キャラクターの性格や一貫性を持たせるための仕組みです。ゲーム内のNPCの口調や知識域、反応の条件づけをきちんと定義しておくことで、AIの出力が安定します。

テクニカルメモ:

- コンテキスト層を分ける:世界知識、キャラの性格、現在のゲーム状態の3層に分けると制御しやすい

- テンプレート化:標準的な応答テンプレを用意しておき、ロールごとに微調整する

- ブラックボックス回避:生成ログを保存して、あとで修正できる仕組みを作る

🖼️ キャプチャ⑥ — Seedreamで作った画像素材(16:02)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=962s

Seedreamで生成した風景画像や素材をゲームに流し込んでいる場面。解像度が高く、エッジの表現やディテールがかなり良い。重要なのは「AI画像をそのまま素材として貼るのではなく、ゲームのスタイルに合わせて加工・最適化するワークフロー」を持つことです。

実用アドバイス:

- Rawで生成した画像は必ず人の手で「トリミング」「色調整」「ゲームサイズ最適化」を入れる

- 4Kで出力できると将来的な2次利用(プロモ、動画素材)にも強い

- アセット管理はクラウドで一元化してメタデータ(生成プロンプト、バージョン)を保存

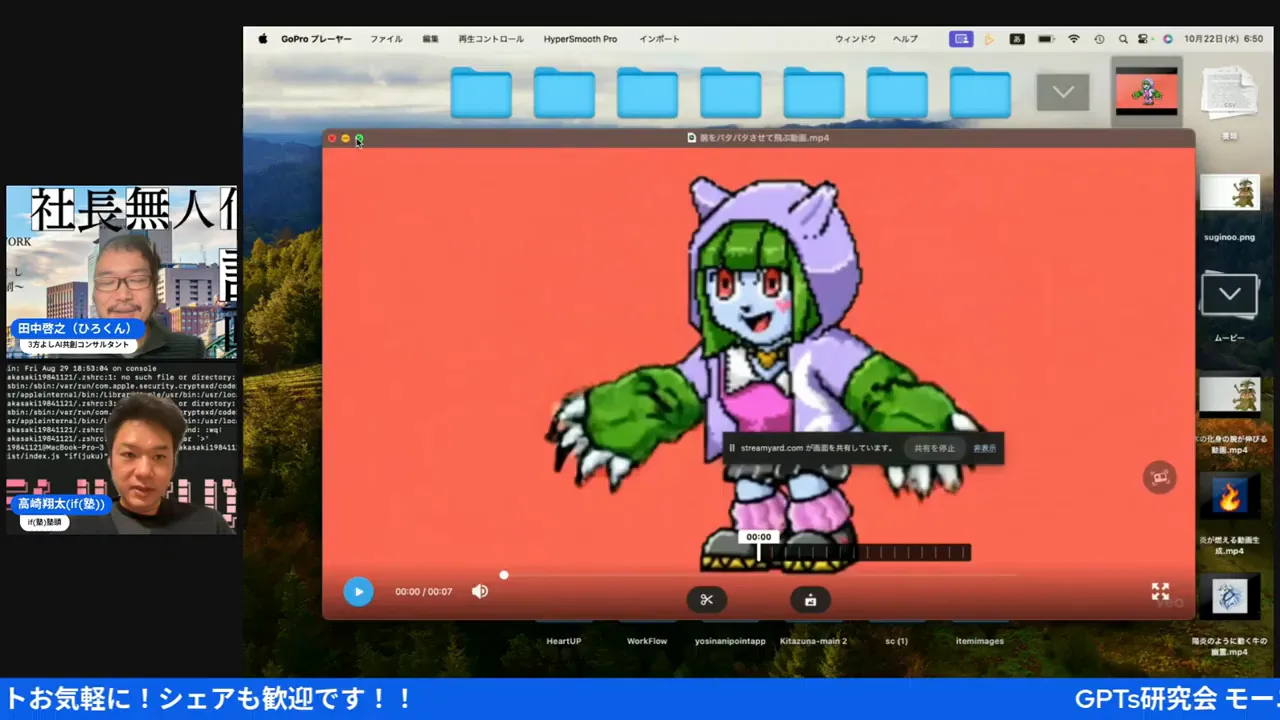

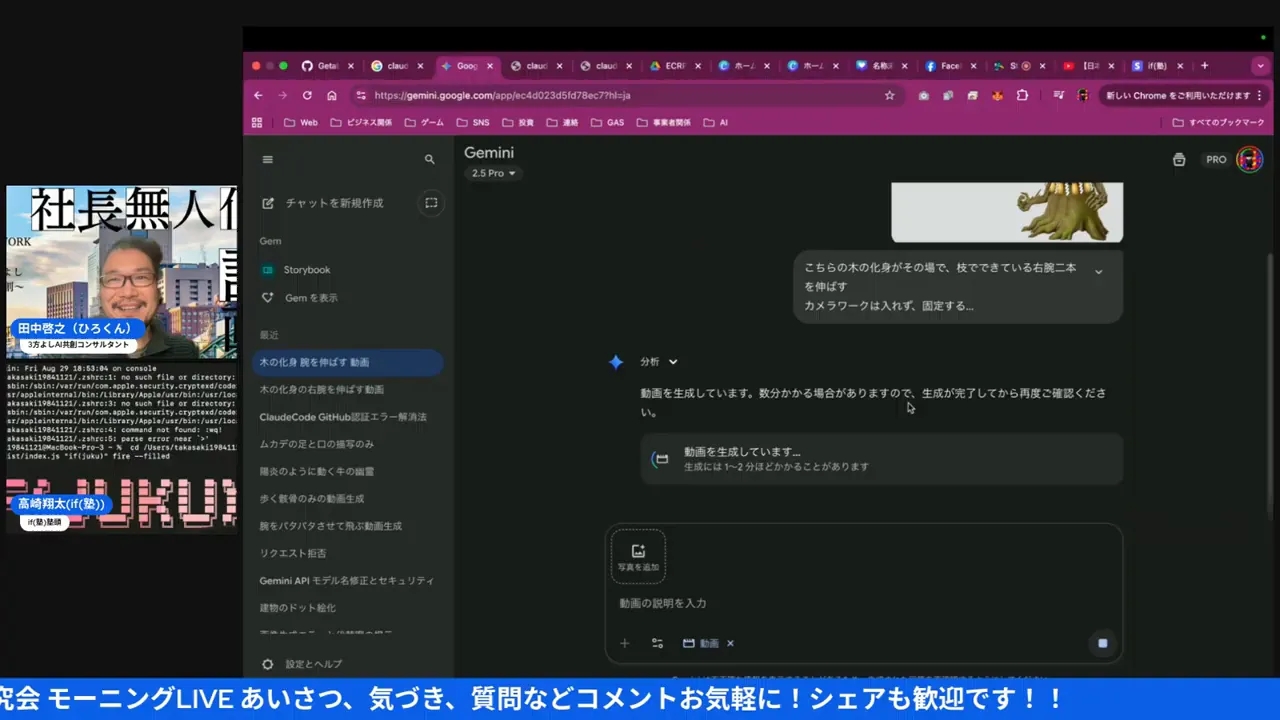

🎞️ キャプチャ⑦ — Veo3(Beo3)での動画化、アニメ化(19:33)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=1173s

Seedreamで作った静止画をVeo3で動かして動画化していく流れ。ここが最もワクワクする部分で、静止画が一瞬で動き出すとプロトタイプの説得力が上がる。Veo3はフレーム補完や簡易アニメーションの生成を得意とするから、ドット、2D、3Dのどれでも一定の表現が可能です。

僕の経験からの具体的ワークフロー:

- Seedreamでキーアートを生成(風景、主要キャラ)

- 必要なパーツを分解してレイヤー保存(顔、目、口、服など)

- Veo3でモーション付け→音声やBGMを追加→短いプロモ動画を作成

- ゲームに流し込む際は軽量化した動画やスプライトシート化して最適化

🟩 キャプチャ⑧ — ドットアニメーションとフレーム設計(20:43)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=1243s

ドットアニメの話は皆さん「わかる!」って感じだと思う。ドットは可愛いけど、パターン数が爆発する。高崎さんの例では1キャラあたり24コマ、キャラ数240体になると地獄。ここをAIでどう救うかという議論は本筋です。

実践的テクニック:

- 共通モーション(歩行、攻撃、待機)をテンプレ化してスケールする

- 差分アプローチ:顔や装備の差分だけAIでパターン生成して合成する

- フレーム数のトレードオフ:6フレームで表情を作るなど、滑らかさと制作コストのバランス調整

📊 キャプチャ⑨ — アセット数とスクリプトの分割(22:46)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=1366s

ここで語られているのは「スクリプトのシャープ数」とか「スクリプト分割の設計」。大きなゲームはすべてがスクリプト化されていて、世界シーン、ミニゲーム、UIそれぞれに独立したスクリプトが必要になります。AIで素材を作るのはいいけど、コードとイベント設計をしっかりやらないと結局手戻りが増える。

私の提案する設計方針:

- 機能ごとにモジュール分割(ワールド、UI、スコア管理、課金)

- イベント駆動設計を採用して、AIの対話やガイドはイベントトリガーで呼ぶ

- CI/CDで小さく回す。AI素材の差し替えによる不具合を早期に発見する

💸 キャプチャ⑩ — APIコストとモデル選択の話(30:22)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=1822s

ここはとても重要。高性能モデル(Ultraや最新のBeo3/Geminiクラス)は高コスト。プロトタイプは安価なモデルで回して、ユーザーの反応が出たら高品質モデルへ移行するスイッチング設計が鉄則です。API利用料はランニングコストとして見積を必ず入れてください。

実際的数値感(参考目安):

- 低負荷の対話系は廉価モデルでOK(コスト節約)

- 画像生成や高頻度の音声合成はコストが跳ね上がるのでバッチ処理にして夜間生成→差し替えを検討

- ユーザー数増加に応じたスケーリング設計(キャッシュ、レート制限)を導入

🏫 キャプチャ⑪ — 教育活用と子ども向けワークショップ(35:56)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=2156s

高崎さんは教育現場でAI×ゲームのワークショップを展開していて、子どもが自分で作るという体験を重視しています。ここで大切なのは「学びの設計」と「成果物の見える化」。小さくても自分で作ったという実感があると、それだけで学習のモチベーションに火がつきます。

ワークショップ設計のコツ:

- 成果を短時間で出す(30分〜90分でゴール)

- AIは補助役に徹する:答えを出すAIよりもヒントを出すAIが教育効果高い

- 親や教員向けの説明資料を用意して、家庭学習につなげる

📣 キャプチャ⑫ — SNS・メルマガでの拡散戦略(42:01)

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=B2GUEgAvR0c&t=2521s

最後はコミュニティと拡散戦略。AIが作るコンテンツをSNSに流すときは、ただ投稿するだけじゃ弱い。分身AIや自分の物語性を出して、定期的に「呼吸」するように投稿を回すと良い。ひろくんならこう言うかな、ってトーンで投稿するとファンがつくんだよね、って話をしていました。

実践アイデア:

- 短尺動画×画像×ストーリーを週次で回す

- メルマガは深堀りをする場。SNSで流したスニペットの続きをメルマガに置く

- ユーザー参加型の企画(地域写真コンテストなど)を定期開催

🔧 現場で役立つ:導入ステップ(ステップバイステップ)

ここからは「やってみたい!」って人向けの、具体的な導入手順を書きます。番号で整理するから、その通りやればだいたい形になりますよ。

- 目的とターゲットを決める

まず「誰に何を学ばせたいのか」を明確に。小学生向けか高校生向けかでUXが変わるよね。地域連携を狙うなら自治体や商店と事前に打ち合わせをしておく。 - 最小実装のプロトタイプ(MVP)を作る

– 1つのワールド、1つのミニゲーム、AIガイドの最小構成でOK。Seedreamで1〜2カット作って、Veo3で短い動画にしてみる。ユーザーテストで感触を掴む。 - コンテキスト設計をする(Claude Code的)

– キャラクター設定やガイドの口調、アンカーとなる知識ベースを定義する。テンプレ化しておくとあとで楽。 - アセット管理とスクリプト分割を決める

– アセットはクラウドで一元管理、スクリプトは機能別に分割。CIを入れて小さく回す。 - コスト試算とAPI選定

– まず廉価モデルで回して改善。ユーザー数が増えたら高品質モデルに切り替える設計を入れる。ログは必ず取ること。 - 法務チェックと未成年保護

– 未成年向けの個人情報取り扱い・課金周りは弁護士に相談する。外部リンク導線は親承認フローを入れるのが安全。 - テストとローンチ

– 小規模でリリースしてA/Bテスト。SNSとメルマガで拡散、地域とのイベントで露出。 - 改善サイクルを回す

– ユーザーの行動ログを見てどこで離脱しているかを分析。AIプロンプトや素材品質を随時改善。

⚠️ よくある課題と対策(忖度ゼロで言うよ)

ここはバッサリ言います。AI万能論はキケン。現場で僕が見た“失敗あるある”とその対策を挙げます。

- 失敗あるある1:素材をAIで作りっぱなし

対策:必ず人の手でリファイン。AIはスピード出力が強みだけど、そのまま使うとUI崩壊するよ。 - 失敗あるある2:高品質モデルで最初から回して赤字

対策:段階的スイッチング。プロト段階は廉価モデル、勝負時に切り替え。 - 失敗あるある3:法務周りを軽視

対策:未成年、著作権、外部リンク、広告表記は最初に弁護士確認を入れる。 - 失敗あるある4:スクリプトが肥大化して手戻り連発

対策:モジュール設計、イベント駆動、CI導入で小さく回す。

📚 教育現場で実際に効く設計(私が薦める具体案)

教育で最も大切なのは「短時間で達成感を得られること」と「自分事化」。ゲームはその両方を満たします。ここで具体的に僕が薦める授業設計を提示します。

- 導入(10分)

ゲーム世界の紹介と当日のミッション提示。Seedreamで作ったプロモ動画を見せることで期待値を上げる。 - ハンズオン(30分)

– 子どもたちにキャラクターを1つ作らせる(AI補助あり)

– 簡単な動作(歩行)を作らせ、実際にゲーム内で動かす - 共有(10分)

出来たものをスクリーンで共有。先生と保護者に見せる時間を作ると、家庭での会話が生まれる。 - 振り返りと宿題(10分)

– 自分が作ったキャラのストーリーを書く

– 次回までに改良ポイントを考える

この流れで学びのサイクルが回ると、遊びながら学ぶ文化が定着します。AIは“手伝い”であって“全部やってあげる”存在にしないことが重要ですよね。

🔍 FAQ — よくある質問

Claude Codeって何をしてくれるの?ゲームにどう組み込むのが現実的?

Claude Codeはコンテキストエンジニアリングのためのツールです。ゲーム内でのキャラクターの行動や対話を安定させるために、知識ベースや口調、条件トリガーを整理して管理できます。実用的には「世界知識層」「キャラクター性格層」「現在のゲームステート層」に分けて定義し、イベント発火時にそれらのコンテキストを合わせて投げるのが現実的です。こうするとAIの返答が場違いになりにくいです。

SeedreamやVeo3はどの程度まで素材として使える?商用利用の注意点は?

Seedreamは高品質な静止画生成に強く、Veo3は静止画からの動画化やモーション付けが得意です。商用利用は各サービスの利用規約に従ってください。生成物の著作権扱いや二次利用の制限がある場合があるので、契約前に利用規約を確認し、可能なら法務に相談することを推奨します。加えて、人物や商標を生成する際の権利リスクも念頭に。

AIでアニメーションを作ると、制作コストはどれくらい減る?

ケースバイケースですが、素材生成の初期工数は大幅に削減できます。ただし「品質調整」「ゲームへの最適化」「法務チェック」が追加で発生するため、トータルでの工数削減は素材制作だけを見るよりも小さく見積もるべきです。実務では素材生成で50〜70%の工数削減、最終的には30〜50%の工数削減になるイメージが現実的です。

APIコストを抑えるための運用方法は?

廉価モデルでプロトタイプ→ユーザーの反応を見て高品質モデルへ段階的に切替。対話はキャッシュやヒューリスティックを使ってレートを下げる。画像生成はバッチ処理化して深夜に回す。重要なのは必要なタイミングで必要な品質を出す。無駄な呼び出しを減らすためのログ設計を入れることが効果的です。

子ども向けのゲームにAIを使うときの倫理的配慮は?

未成年向けコンテンツではプライバシー保護、課金保護、心理的安全性が重要です。AIが出す回答が誤情報にならないように監視ルールを入れる。課金や外部リンクは必ず保護者の承認を必要にする仕組みを組み込みましょう。さらに感情に配慮したトーン設計を実施して、過剰な依存を生まない設計が求められます。

地方自治体と協業する際の実務ポイントは?

自治体は観光振興や教育施策に使えるなら前向きです。企画段階で利害調整(観光協会、商工会、学校)をしっかりやり、成果指標(訪問数、アンケート、参加者数)を定める。予算獲得のための補助金申請など、行政に合わせた書類作りも大事ですよ。

📦 まとめ:AI×ゲームは“仕組み作り”が肝心だよ

ここまで読んでくれたあなたはもう分かっているはず。AIを使うこと自体が目的じゃない。目的は「誰がどんな学びを得て、どんな行動に繋がるか」を作ること。道具としてClaude CodeやSeedream、Veo3を使って速く作って、磨いて、届ける。途中で品質やコスト、法務に悩むのは当然だけど、段階を踏めば突破できる。

僕がいつも言うことはこれだよ。成功は「考え方 × 熱意 × AI共創能力」。この方程式を実務で回すことが大事。今日紹介したワークフローやチェックリスト、FAQはそのための実践道具。もし一緒にやりたいなら相談してね。私の分身AI(ひろくんAI)とかで一緒に仕組み作るのも全然ありだよ。

📣 おまけ:今日のライブでの一言メッセージ(私の所感)

高崎さんのプロジェクトは地域と教育が上手くつながっていて、僕はとてもワクワクしました。AIは「速さ」と「量」を与えてくれるけど、「文脈」と「心」を与えるのは人間。だからこそ現場での温度感、地域資源のリスペクト、子どもたちへの配慮が何より必要だよね。

最後に一言。失敗は宝。やってみて失敗して直して、その経験が本当の価値になる。やらないよりやったほうが速く学べる。今日の話が、あなたの次の一歩の参考になれば嬉しいです。では、また次の朝LIVEで会いましょう。ひろくんでした!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`