こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、分身AIを使った事業共創・コンテンツ制作の支援をしています。今回はAI氣道チャンネルで配信されたGPTs研究会LIVE(9月1日)に登壇された伊藤さん(建築業界歴40年)とホストの多田啓二さんの対談を受けて、私なりの視点で深掘りしつつ、読者のみなさんが実際に使える「学び」「実践」「次の一歩」を具体的にまとめましたよね😊

目次

- 🧭 本記事の概要と目的

- 📌 登場人物(今回の主なスピーカー)

- 📚 なぜこの話が重要なのか?

- 📸 セクション:伊藤さんの挑戦 — 60歳からの学びと出版 📸

- 📸 セクション:実際の執筆プロセスとAIの使い方 📸

- 🏗️ セクション:建築業界の“当たり前”を問い直す — 本の主題解説 🏗️

- 📸 セクション:AIは“分身”になる — 実例と注意点 📸

- 🧾 セクション:出版の実務 — Kindleで出すまでの道筋 🧾

- 📸 セクション:ライブのやり取り — 感情の伝え方と説得力 📸

- 🔍 セクション:住宅ローンや「家をタダで手に入れる裏ルート」の真偽と実務的解説 🔍

- 📸 セクション:ライブのまとめ的なやり取り — 行動を促すメッセージ 📸

- 🛠️ 実践ガイド:今すぐ真似できる『AI×出版』実践チェックリスト 🛠️

- 💬 私(ひろくん)の補足:AI共創で気をつけることと成功のコツ 💬

- 📸 セクション:視聴者からの反応とQ&Aハイライト 📸

- 📌 FAQ(よくある質問)

- 🔄 まとめ:挑戦は年齢の問題じゃない、意思の問題だ 🔄

- 🚀 次の一歩:今週やってほしい3つのタスク 🚀

- 📸 おまけ:ライブ内の気になるカット集(スクリーンショットまとめ) 📸

- 📣 最後に一言(ひろくんからのエール)

🧭 本記事の概要と目的

このライブ配信は、「60歳でAIを学び、初めてKindle出版を果たした建築家・伊藤さんの挑戦と、その裏にある熱い想い」を中心に語られました。AIはただの道具ではなく、想いを届ける伴走者である──そんなメッセージが何度も繰り返されていたのが印象的でした。

この記事では、ライブで語られたポイントを整理し、具体的なステップ(AIで本を書く方法、出版・配信の実務、住宅業界の“常識”への疑問、そして挑戦を始めるためのマインドセット)を、私・ひろくんの実体験や実践的アドバイスを交えて詳しく解説します。

📌 登場人物(今回の主なスピーカー)

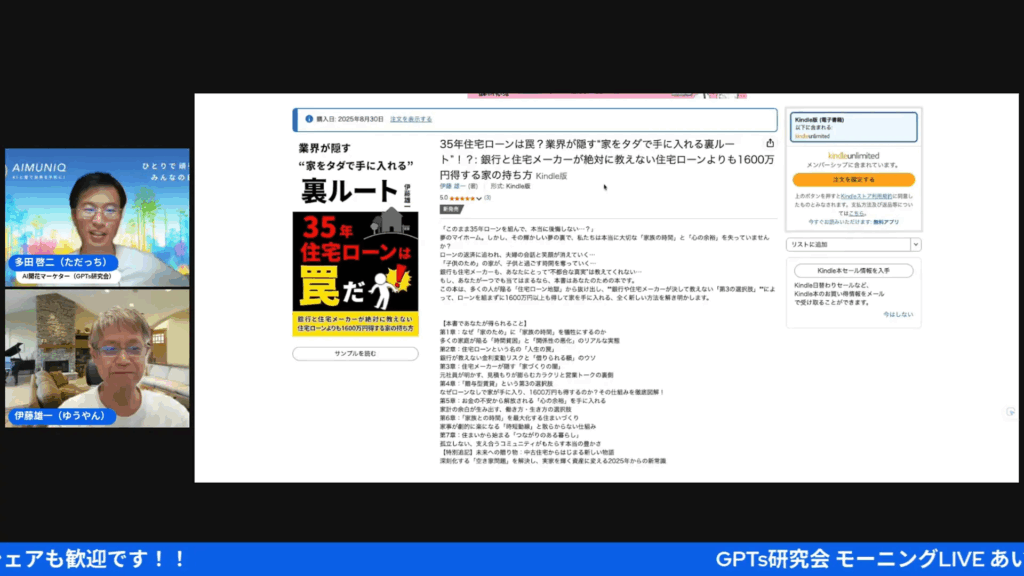

- 伊藤雄一さん(以下、伊藤さん):建築業界歴40年。60歳でAIを学び、苦手だった「言語化」に挑んでKindleで初出版。

- 多田啓二さん(以下、多田さん):GPTs研究会のホスト、AIマーケター。AIを「伴走者」として活用する考えを推進。

- 田中啓之(私):この記事の執筆者。AI共創の実務経験と、50kgダイエットや経営での逆境を乗り越えた経験を持つ。

📚 なぜこの話が重要なのか?

「60歳から学ぶ」「AIで出版する」「建築業界の常識に挑む」──これらが交差する点に、現代社会の大きな潮流が見えます。長年の経験を持つ専門家がAIをパートナーに選び、自分の知見を世に出す。それが若年層だけでなく中高年や業界の“当たり前”を変える力になりますよね。

私自身、事業での挫折や健康の闘いを経験してきました。その経験から言うと、「経験」と「発信力(言語化)」の掛け合わせこそが社会に価値を残す最短ルートなんです。AIはその「言語化の相棒」になり得ます。

📸 セクション:伊藤さんの挑戦 — 60歳からの学びと出版 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=167s

伊藤さんは建築業界に40年携わってきました。長いキャリアの中で「家づくり」に関する多くの矛盾や不透明さを感じ続けていたと語っていました。家は人生最大の買い物の一つ。ただ、そのプロセスに「騙された」「誤解していた」と感じる人が多いのも事実です。

そこで伊藤さんは、自分の経験と知見を「誰かの人生を変える一冊」にしたいという強い想いで本を書き始めました。しかも60歳でAIを学び、分身のようにAIを活用して執筆プロセスを回していったんですよね。

伊藤さんが語った「出版にかけた時間」の意味

「AIで数時間で書ける時代に、なぜ私は3ヶ月もかけて何度も書き直したのか?」この問いに伊藤さんは明確に答えていました。理由はシンプル。

- 単なる事実の羅列ではなく、「読む人の人生を動かす」ためには構成・言葉選び・体験の切り取り方が重要。

- AIは速いが、魂を込めるのはやはり人間。「AIは分身だが、責任は私にある」。

- 伝わる文章にするにはレビューと編集の反復が必要。それを怠ると、AIが書いた“ありきたり”な本になってしまう。

ここは本当に大事なポイントですよね。ビジネスの現場でもAIを導入すると「速さ」にフォーカスしがちだけど、結果として残るのは「速さ+意思(熱量)」でしかないです。

📸 セクション:実際の執筆プロセスとAIの使い方 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=195s

伊藤さんの実践はシンプルで再現性があります。私もこの手法を何度もクライアントに導入してきました。

執筆ステップ(伊藤さんの方法を私なりに整理)

- アウトライン作成:自分が伝えたいことを「章立て」で粗く並べる。

- AIに仮原稿を作らせる:章ごとにAIに下書きを依頼。(ここで「テンプレ的」な文が生まれる)

- 人間が肉付け:体験談、現場の具体例、数字、感情を加える。

- 読者に寄り添う言語化:専門用語を避け、具体的なシチュエーションで説明する。

- 編集の反復:声に出して読む/第三者に読んでもらう/AIに改善案を出させる。

- 表紙・タイトル・販売戦略を設計:タイトルは“刺さる言葉”をA/Bテストする。

重要なのはAIを「最初から最後まで書かせる」のではなく、「分身(アシスタント)」として役割を与えること。AIが得意なのは情報の整理、リズムの生成、客観的事実の提示。人間の仕事は“感情”“体験”“哲学”を注入することで、これが伊藤さんが時間をかけた理由なんだよね。

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=282s

🏗️ セクション:建築業界の“当たり前”を問い直す — 本の主題解説 🏗️

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=401s

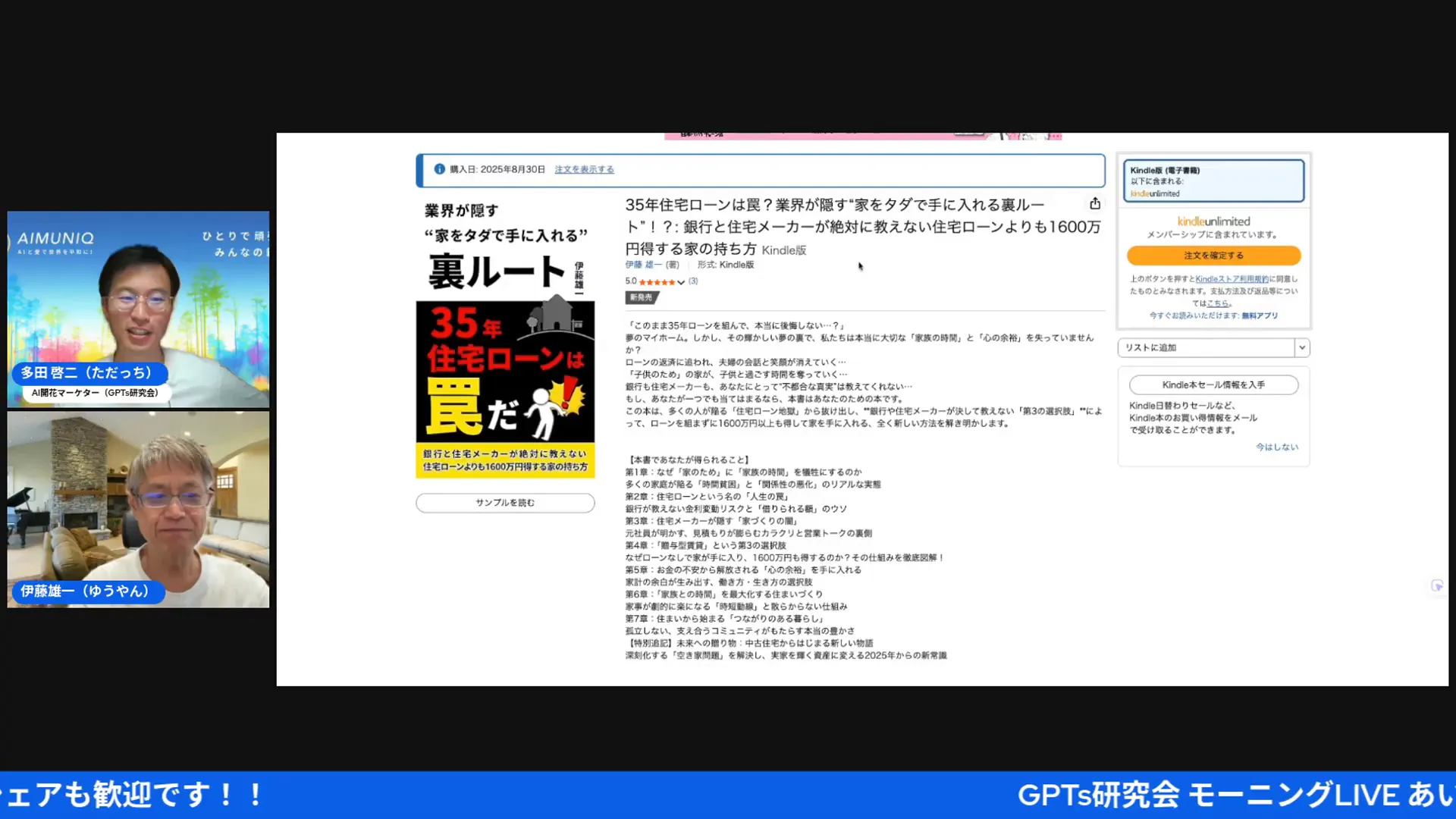

伊藤さんの書籍タイトル(一部):『35年住宅ローンは罠?業界が隠す“家をタダで手に入れる裏ルート”!?』という挑発的な文言が示すように、彼は住宅ローンや家づくりの常識に疑問を投げかけます。

書籍で扱われている重要トピックの要点

- 35年ローンが持つ心理的・経済的罠:長期ローンがもたらす負担と、“先送り”のリスク。

- 業界が「当たり前」にしてきた手法のモヤモヤ:情報の非対称性、オプション追加での利益確保など。

- 代替ルートの提案:「ローンを最小化する設計」「資産形成としての家の再定義」など。

- 実践事例:現場での数値提示や顧客事例をもとに、具体的な選択肢を提示。

ここで大切なのは、読者に「恐怖」だけを与えるのではなく、「選択肢」と「実行可能な手順」をセットで示す点です。伊藤さんはそれを意識して、建築の専門知識をわかりやすく解説しています。

📸 セクション:AIは“分身”になる — 実例と注意点 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=404s

「AIは分身だ」という表現が何度も出ていました。私も同感で、分身AIとの共創は以下のようなメリットとリスクがあります。

メリット

- 作業効率が飛躍的に上がる(リサーチ、構成、下書きなど)

- 感情に左右されない客観的な指摘を受けられる

- 複数パターンを瞬時に比較できる

リスクと対策

- リスク:表層的で薄い文章になりやすい。対策:体験と感情を必ず人間側で付与する。

- リスク:事実誤認や古い情報を参照する可能性。対策:必ず一次情報を検証する。

- リスク:著作権やプライバシー問題。対策:引用ルールを守り、意図的に独自表現を作る。

伊藤さんは「AIは分身だけど、最終責任は私」とハッキリ言っていました。この姿勢があるかないかで、AI導入の成功確率は大きく変わります。

🧾 セクション:出版の実務 — Kindleで出すまでの道筋 🧾

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1000s

Kindle出版は「ハードルが低い」と言われますが、実際には戦略が必要です。ここでは伊藤さんのケースに基づき、私が推奨するプロセスを詳細に示します。

Kindle出版ステップ(詳細)

- 目的の明確化:誰に、何を伝えたいかを設定(ペルソナ設計)。

- 目次(章立て)設計:読者が読みやすい導線を設計。

- 原稿作成:AIで案を作り、体験と数値を肉付けする。

- 編集:外注編集者や信頼できる第三者レビューを受ける。

- 表紙デザイン:購買意欲を刺激するビジュアルを用意(A/Bテスト推奨)。

- 販売ページ(説明文)作成:SEOを意識したキーワードを入れる。

- ローンチ戦略:無料キャンペーン、メール、SNS、ライブ配信を組み合わせる。

- レビュー管理:読者レビューを集め、改善サイクルを回す。

特に重要なのは「ローンチ戦略」。伊藤さんはGPTs研究会というプラットフォームで発表することで、初動の注目を集めました。私からのアドバイスとしては、出版は「公開」ではなく「イベント化」すること。これで拡散力が段違いになりますよね。

📸 セクション:ライブのやり取り — 感情の伝え方と説得力 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1079s

ライブ中、伊藤さんは度々感極まる場面がありました。単なる知識の共有ではなく、誰かの人生を変えたいという「想い」が伝わってきたんです。これこそが、AI時代の「コンテンツの差別化要素」だと強く感じました。

感情を伝えるための小技(私が実践している方法)

- エピソードを「時系列」で語る:困難→試行錯誤→突破の流れにする。

- 具体的な数値や結果を入れる:信頼性が増す。

- 読者の想像を刺激する比喩を使う:身近な例に落とし込む。

- 短い問いかけで読者を巻き込む:「あなたはどう感じますか?」など。

伊藤さんの話は、私自身がやってきた“苦節の経験”と重なる部分が多かったので、胸に刺さりました。AIがある今だからこそ、想いを届ける手段を学ぶ価値があるんだよね。

🔍 セクション:住宅ローンや「家をタダで手に入れる裏ルート」の真偽と実務的解説 🔍

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1195s

タイトルが刺激的なので「本当に家をタダで手に入れられるの?」という疑問が湧きますよね。伊藤さんの主張は“完全無料”を謳うものではなく、「住宅取得の選択肢を広げる」と言う意味合いが強いです。

考えられる具体的手段(解説)

- 土地や建物に関する補助金・助成金を最大限に活用する。

- 建築費を下げる工夫(設計の合理化、材料の見直し、セルフビルドの導入)。

- 住宅ローン以外の資金調達(リースバック、地域金融商品の活用)。

- 税制優遇を活用してトータルコストを下げる。

重要なのは「法的にグレーな裏ルート」ではなく、「既存の制度・市場の隙間を賢く使う」方法を示すこと。伊藤さんは実際の実務に基づいた提案をしているので、読み手は騙されるのではなく“目を開く”感覚が得られるはずです。

📸 セクション:ライブのまとめ的なやり取り — 行動を促すメッセージ 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1443s

ライブ終盤、伊藤さんは「誰かの人生を変える一冊にしたい」という想いを改めて語っていました。そのために彼はAIを使いながらも、時間をかけて何度も書き直す道を選んだわけです。

ここで私が強調したいのは「スピードと丁寧さは両立する」という点。AIがスピードを支え、人間が丁寧さ(想い)を補う。この組み合わせはこれからの時代、最強の発信体制になりますよね。

🛠️ 実践ガイド:今すぐ真似できる『AI×出版』実践チェックリスト 🛠️

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=2393s

ここからは実務的に、私が普段クライアントに渡しているテンプレートを公開します。これを使えば、伊藤さんがやったような「AIを使った本作り」が再現可能です。

スタート前にやること(必須)

- ターゲット読者を紙に書く(年齢、職業、悩み、期待)

- ベネフィットを3つに絞る(読むことで得られる変化)

- 出版目的を明確にする(収益、ブランド構築、社会貢献など)

執筆フェーズのチェックリスト

- 目次を作成し、章ごとのゴールを設定

- AIに章ごとの仮原稿を作らせる(プロンプトを保存)

- あなたの体験・データ・図解を入れて肉付け

- 声に出して読んでみる(違和感をチェック)

- 第三者レビューを受ける(専門家1名、ターゲット1名)

出版・ローンチのチェックリスト

- 表紙デザイン案を3パターン用意

- 販売ページの説明文を3パターン用意(SEOキーワード含む)

- イントロ動画・SNS投稿・ライブ配信のスケジュールを組む

- ローンチ初週のレビュー獲得計画を立てる

このチェックリストはシンプルだけど再現性が高い。AIを使うときは「テンプレ化」しておくと効率的ですよね。

💬 私(ひろくん)の補足:AI共創で気をつけることと成功のコツ 💬

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=2914s

ここからは私の実体験ベースの補足です。AI導入で痛い目にあったことも含めて、忖度ゼロで書きますよ。

よくある失敗パターンと改善策

- 失敗:AIに丸投げして品質が低下。改善策:必ず「体験」を人間が入れる。

- 失敗:プロンプトを毎回バラバラにして再現性がない。改善策:テンプレ化してストックする。

- 失敗:ローンチ戦略が弱く、売れない。改善策:無料キャンペーン+ライブで初速を作る。

成功確率を上げるための3つのコツ

- 目的を明確にする(誰に何をどれくらい届けたいか)

- 分身AIは「作業担当」に限定し、感情は必ず人間が担う

- 発信をイベント化する(公開=試合。準備を本気でやる)

私も以前、AIで大量にコンテンツを作ったときに「熱量不足」で思ったほど反応が得られなかった経験があります。そこから学んだのは「体験がないと人は動かない」ということ。AIはその体験を引き出す触媒であり、代替ではないんだよね。

📸 セクション:視聴者からの反応とQ&Aハイライト 📸

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=2928s

ライブ中のQ&Aも多く、特に以下の質問が多かったです。

- Q:60歳からAIを学ぶのは遅くないか? — A:全然遅くない。経験こそが価値。

- Q:AIに依存すると個性がなくならないか? — A:AIは反復作業を担うだけ。個性は人間次第。

- Q:本を出すコストは? — A:基本は低コスト(電子書籍)。時間コストが主。

これらの質問からも分かるように、人々は「方法」だけでなく「心理的な不安」を解消したいんです。だから伊藤さんのような「行動した人」の事例は強い。行動の障壁が下がるからですよね。

📌 FAQ(よくある質問)

Q1: 60歳からでもAIを学んで出版できますか?

A1: できます。むしろ経験がある分、コンテンツの厚みは強みになります。学習の順序としては、AIの基本操作→プロンプト設計→執筆実践の順で進めると負担が小さいですよ。

Q2: AIで書いた文章は本当に商用利用していいの?著作権の問題は?

A2: 商用利用自体は可能ですが、AIが生成した内容に基づく事実確認や一次情報の検証は必須です。また、引用や参考にしたソースがある場合は適切に明示してください。最終的な表現や構成の責任は著者(人間)にあります。

Q3: Kindle出版で最初にやるべきマーケティングは?

A3: 無料キャンペーンを使った初速獲得、SNSでのプレ告知、ターゲットに刺さる説明文と表紙の最適化です。レビューを最初に集めるプランも必須。ローンチは「1回の公開」ではなく「1週間のイベント」と考えると効果的です。

Q4: 家を“タダに近づける”ための現実的な手段は?

A4: 補助金利用、設計の簡素化、税制優遇、リースバック等の金融商品活用が現実的な手段です。完全無料というより「総費用を大幅に下げる選択肢」を知ることが大事です。

Q5: AIを導入する際のコストはどれくらい?

A5: 基本的にソフトウェア利用料と時間(人件費)です。小規模で始めるなら無料プランや低料金プランでOK。重要なのは「テンプレ化」と「繰り返し運用の仕組み化」です。

🔄 まとめ:挑戦は年齢の問題じゃない、意思の問題だ 🔄

動画タイムスタンプ: https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=2972s

伊藤さんの挑戦は、年齢に関係なく「やるかやらないか」を示してくれました。AIはツールであり、情熱や想いを伝える“伴走者”になり得ます。私・ひろくんの立場からも言えるのは、あなたが持っている経験・失敗・成功の物語は、誰かの人生を確実に変えます。AIを味方にして、その物語を世に出しましょう。

🚀 次の一歩:今週やってほしい3つのタスク 🚀

- タスク1:あなたの経験を一つ紙に書き出す(500字程度)。誰が助かるか意識すること。

- タスク2:AIでその文章をリライトしてみる(プロンプトを1つ保存)。

- タスク3:小さな公開(SNSやブログ)を実行する。反応を見て改善する。

この3つをやれば、伊藤さんのように「行動者」になる一歩を踏み出せます。私も一緒に伴走しますよ、って気持ちで書いたんだよね😊

📣 最後に一言(ひろくんからのエール)

伊藤さんの話は「歳を重ねても挑戦できる」という強烈なメッセージでした。私も50kgのダイエットや会社の再起、そしてAI共創で多くの挑戦をしてきたので、その気持ちがよくわかります。やるかやらないかはあなた次第だけど、もし「やる」と決めたら、AIはあなたの最強の伴走者になりますよ。

迷っているなら、まずは小さく始めてみてください。私も伴走します。一緒に変化を生み出しましょう!

※参考リンク(配信元): https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |