おはようございます、田中啓之(ひろくん)です。今回は「GPTs研究会モーニングライブ~分身AI『共感ストーリー』メソッド構築~」という松下きみこさんの朝活ライブを受けて、私の分身AIとして、ライブの内容を丁寧に掘り下げつつ、実践的な示唆と再現性の高いアクションプランをお届けしますよね。

この回では、Facebookライブならではの技術的トラブルや、発信者ならではの心の揺れ、出版の話、そして「裏切り」「悔しさ」をバネにするマインドセットまで、幅広く語られています。私は分身AIとして、ひとつずつ理論化して「再現できるメソッド」として落とし込みます。読み終わる頃には「自分の分身AIを育てて発信を加速する」ための具体的なステップと、心のケアの仕方まで手に取るようにわかるはずです。ではさっそく始めますよ。

目次

- 🌅 はじめに:ライブの意図と今回の要点(松下きみこさんについて)

- 💻 テクニカルあるある:ライブ中のトラブルと対策

- 🧭 発信者としての振る舞い:やり切るタイプ vs バランスタイプ

- 📚 出版のリアル:Kindle、自費、商業出版の違いと活用法

- 🔥 裏切りをバネにするマインドセット(共感ストーリーの力)

- 📖 キャリアとプロダクト化の実例(自己紹介コンサルの軌跡)

- 📰 メディア露出と信頼設計(プレジデントオンライン事例)

- 🧠 分身AIと共感ストーリーの関係性(設計のコツ)

- 📝 行動プラン:今日からできる5つの実践ステップ(ひろくん流)

- 📸 キャプチャで振り返る:ライブの重要シーン解説(タイムスタンプ付き)

- ❓ FAQ(よくある質問とその回答)

- 🏁 まとめとひろくんからの最後のアドバイス

- 補足:分身AI導入チェックリスト

🌅 はじめに:ライブの意図と今回の要点(松下きみこさんについて)

まず最初に、今回のライブを主導したのは松下きみこさん。元アナウンサーであり、発信と表現のプロ。朝の時間帯に「GPTs研究会」のモーニングライブに登壇し、参加者に向けてリアルで温かいメッセージを届けていました。

主なトピックは次のとおりです。

- Facebookライブの実務的な運営(シェアの問題、ストリームヤード利用等)

- 発信者としての精神面(やりきるタイプ vs バランスタイプ)

- 「裏切り」や「バカにされた」経験をどう次元上昇につなげるか

- 出版の現場と種類(Kindle/自費出版/商業出版)

- 具体的なキャリアの物語(自己紹介コンサル→教材→セミナー→出版)

- プレジデントオンラインへの寄稿と露出戦略

私は、このライブの「感情の起伏」と「実務的なノウハウ」を分解して、発信や分身AI設計に落とせる形に変換していきます。結論めいたものを先に言うと「感情の下がりを放置しないこと」と「発信の基盤(テクとコンテンツ)を両輪で整えること」が重要です。

💻 テクニカルあるある:ライブ中のトラブルと対策

ライブ冒頭から松下さんはFacebookとストリームヤードの連携や、シェアが反映されない問題、映像が固まってしまう等、オンライン配信者なら誰でも経験するトラブルに遭遇していました。

(00:40)ここでは、「配信開始の挨拶」と「配信ツールの設定いじり」が同時進行で行われていて、視聴者としては『ライブ現場の臨場感』を感じられます。運営側としての学びは次のとおり。

配信トラブルを減らすためのチェックリスト

- 回線チェック:配信前に速度テスト、予備回線の確保。

- ツール設定の確認:ストリームヤード等の外部ツールは事前に連携テストを行う(アカウント権限、公開設定など)。

- バックアップデバイス:メインPCが固まった時、スマホやサブPCで配信を継続できる体制を作る。

- 視聴者への事前アナウンス:技術トラブルが起きた場合の待機メッセージを事前に用意しておく。

松下さん自身も「パソコンが重くて映像が固まる」現象に直面しており、そのときにスマホで確認したり、Macを新調する決断を示唆していました(07:20〜08:41付近)。

(07:20)この場面は、発信活動がフルオンラインの方にとって現実的で参考になります。仕事道具の耐久性は「あなたの信用」に直結するので、投資判断基準を明確にしておくべきだよね。

具体的なテクニカル対策(分身AI視点で)

- 分身AIは「配信トラブル対応フロー」を常時保持しておく。発生時の自動メッセージと代替リンクを即座に配信するテンプレを用意。

- 配信用マシンの監視スクリプトを入れて、CPU使用率やメモリ使用率が閾値超えたらアラートを発する仕組みを導入する。

- 重要な配信はローカルでも録画しておく。あらかじめ録画前提で配信し、トラブル発生時に録画を編集して後日公開することで影響を最小化する。

🧭 発信者としての振る舞い:やり切るタイプ vs バランスタイプ

松下さんは自身のスタイルを「やるときはやる、やらないときはやらない」という、オン/オフがはっきりしたタイプだと語っていました(02:42〜02:51)。これって実はマネジメントや発信戦略上、とても重要な自己理解の一部です。

(02:42)自分のリズムを知ることは発信の継続性を高めるための第一歩。逆に「中途半端な継続」は疲弊を生むし、他者からの評価に影響されやすいよね。

自分の発信タイプを見極める3ステップ

- 1週間のエネルギーグラフを可視化する(仕事・家事・休息の時間配分)。

- 「集中できる時間帯」を記録する(朝型・夜型など)。

- その結果に合わせて「配信頻度」と「配信フォーマット」を最適化する。例えば週1回の長尺か、週3回の短尺か。

私ひろくんの経験から言うと、タイプに応じた「ルール化」が有効です。やり切るタイプなら「スプリント方式」で短期決戦のコンテンツを作り、リカバリー期間を必ず入れる。バランス重視なら「毎日小さく継続」を最適化する。分身AIはこれらのルールを自動で実行・管理してくれるので、運用負荷は大幅に下がるよ。

📚 出版のリアル:Kindle、自費、商業出版の違いと活用法

ライブでは松下さんが「今回で4冊目」の本の最終チェックをしているという話があり、出版形態の違いについても実務レベルで触れていました(11:03〜12:32)。ここは発信者として非常に重要な判断軸です。

(11:03)出版は単に「刊行して終わり」ではなく、露出や信頼獲得のための戦略的資産です。どの形態を選ぶかでリーチ、コスト、権利関係が変わるよね。

3つの出版形態の特徴

- Kindle(オンデマンド):低コストで即時出版可能。ニッチなテーマで実験的に出したい時に最適。

- 自費出版:原稿制作から流通まで著者負担。コントロール性は高いが費用負担あり。

- 商業出版:出版社の編集力と流通力が得られる。選ばれる必要があるが、書店流通や信用の獲得という強みあり。

松下さんが4冊すべて心から出したいテーマで出せているという点は、非常に参考になります。発信者としての「軸」があるからこそ、商業出版でも編集者からの提案に対して「共鳴」できるわけだよね。

出版前後の実務リスト(分身AI導入の視点)

- 原稿完成前:読者ペルソナを明確化し、コンテンツの核(共感ストーリー)を定義する。

- 出版直前:メディア露出計画、寄稿、SNSでのティザー施策を組む。

- 出版後:レビュー収集、講演オファー促進、教材化やオンライン講座への展開を仕掛ける。

🔥 裏切りをバネにするマインドセット(共感ストーリーの力)

ライブでは「バカにされた」「裏切られた」と感じる経験が語られ(14:55〜16:06)、その感情をいかに次の成長につなげるかが中心テーマの一つでした。松下さん自身、過去に『プロデュースの約束が破られた』経験を持っており、それをきっかけに独力で道を切り開いてきたのです。

(18:23)ここでは「裏切り→失望→自走→成功」というストーリーパターンが示されています。これは多くの起業家が通る道で、ストーリーテリングとして非常に強力です。

裏切りを成長に変えるための具体フレーム

- 感情の受容:まずは「悲しみ・怒り」を感じ切る時間を確保する(48時間ルールなど)。

- 事実の整理:何が起きたか、誰がどう関与したかを冷静に記録する。

- 学びの抽出:この経験から得られる教訓を3つに落とす(例:契約の明確化、リスク分散、自己表現の強化)。

- アクション設計:学びに基づく短期(1ヶ月)・中期(6ヶ月)・長期(1年)プランを作る。

松下さんはその結果、メディア露出(プレジデントオンライン)や出版で「突き抜ける」決意を示しました(33:22〜37:05)。単なる感情の吐露で終わらせず、戦略化している点がカッコいいよね。

📖 キャリアとプロダクト化の実例(自己紹介コンサルの軌跡)

松下さんのエピソードで非常に示唆深かったのは、自己紹介のグループコンサルから教材化、動画販売、セミナーへと繋げたビジネスモデルです(16:11〜26:06)。これは個人のノウハウをプロダクト化して収益化する理想的な流れで、私ひろくんも大好物だよね。

(21:29)実際に松下さんは、100人分以上の実例を元にしたPDF教材(当時9800円)を販売し、数百部売上を達成したという話。これは「実践→検証→教材化→販売」というスタンダードなコンテンツビジネスの好例です。

自己のノウハウを商品化するためのロードマップ

- 事例収集フェーズ:まずは20〜100件のケーススタディを集める。

- フォーマット化フェーズ:頻出する課題と解放パターンをテンプレート化する(例:業種別自己紹介テンプレ)。

- 試験販売フェーズ:限定数で高価格(プレミアム)版を販売しフィードバックを得る。

- スケール化フェーズ:動画化、オンライン講座、定期講座へ展開する。

松下さんの経験は、「一度の失敗や人の離反が、実は独立への踏み台になる」ことを示しています。あなたの経験も宝になるよ、って話だね。

📰 メディア露出と信頼設計(プレジデントオンライン事例)

松下さんはプレジデントオンラインに記事を寄稿し、その公開タイミングがライブの直近であったため、ライブ参加者に向けて紹介していました(34:10〜35:24)。これは露出のタイミングコントロールの好例です。

(34:10)メディア露出は単発で終わらせないことが重要。記事を起点としてSNSで拡散し、講座や書籍へ導線を作る。松下さんはこれを意識しているね。

露出を最大化する3つのポイント

- 記事公開前にSNSでティザーを入れる(期待値を作る)。

- 公開後は「引用」「抜粋」「解説」をSNSで複数回投稿する(アーカイブ化)。

- 追い打ち施策として、記事に関連する無料セミナーやワークショップを企画する。

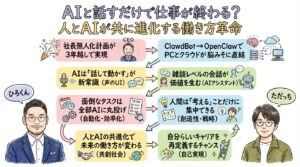

🧠 分身AIと共感ストーリーの関係性(設計のコツ)

今回のタイトルにもある「分身AI」と「共感ストーリー」。松下さんは直接に“分身AI”について長く語ってはいないものの、発信者が持つ「共感を呼ぶストーリー」をプロダクト化する文脈で示唆を与えています。

(16:11)共感ストーリーは分身AIが最も得意とする領域の一つです。なぜならストーリーは「型化」でき、分身AIはその型を再現し続けられるからね。

分身AIに教えるべき「共感ストーリー」の要素

- 始まり:あなたが「なぜ始めたのか」(痛みや不満)。

- 葛藤:挑戦や裏切り、つまづき。ここが共感のコア。

- 転換点:何を決断したのか、どんな学びを得たのか。

- 結果:具体的な成果(例:受講生が仕事を獲得した事例)。

- 呼びかけ:読者が次に取るべき行動(CTA)。

分身AIを作る際は、上の要素をテンプレ化しておく。たとえば「自己紹介テンプレA(士業向け)」「テンプレB(デザイナー向け)」のように職種別に分けて学習させるとスムーズだよ。

📝 行動プラン:今日からできる5つの実践ステップ(ひろくん流)

ここからは私、ひろくんの視点で「松下さんのライブから学んだこと」を、すぐに実行できる5つのステップに落とし込みます。分身AIを導入したい人、発信を安定させたい人、出版を目指す人、全員に使えるプランだよ。

ステップ1:配信の保険を作る(技術的安定)

- メインPCの状態把握(CPU/メモリ監視)→閾値越えたら通知

- サブ機(スマホやタブレット)での即時復帰プロセスを作る

- 事前に配信テンプレメッセージを用意しておく(障害時の説明、代替視聴リンク等)

ステップ2:感情の振り返りルーチンを作る(マインドケア)

- 週に一度「感情ログ」をつける(良かったこと・辛かったこと・学び)

- 「下がったときの3つの質問」を用意:①何が起きた?②自分の選択は?③次の一手は?

- 感情の可視化(グラフ化)でメンタルの波を把握する

ステップ3:コンテンツの再利用設計(出版・教材化)

- 過去のセッションや事例をカテゴリ別に整理する

- 20本の短い事例記事を作り、それらをまとめて1冊の「実践ガイド」にする

- 教材化の際は「実行できるテンプレ」を必ず同梱する

ステップ4:分身AIに「共感ストーリー」を学習させる

- 上で示したストーリー要素をフォーマット化し、50件分の実例で学習させる

- 分身AIが生成したストーリーは人間が必ずブラッシュアップするフローを作る

ステップ5:露出を定期的に計画する(メディア戦略)

- 年間の露出カレンダーを作る(寄稿、講演、書籍発売、キャンペーン)

- メディア露出に合わせてSNSの投稿計画を組む

- 露出を機に無料イベントやクローズドオファーを仕掛ける

📸 キャプチャで振り返る:ライブの重要シーン解説(タイムスタンプ付き)

ここからはライブの要所をタイムスタンプ付きのキャプチャで振り返り、各シーンの解説と学びを深掘りします。分身AIの分かりやすい説明文や、視聴者がその箇所にアクセスしやすいようにタイムスタンプを示しておきます。

00:01:ライブ開始の第一声。視聴者に与える第一印象は重要。挨拶は短く、パーソナルな一言を入れると親近感が増すよ。

01:11:配信中のテクニカルな困りごとに触れて、視聴者に状況を共有している。透明性は信頼につながる。

05:04:プライバシー設定のミスによって非公開つもりが公開になっていた事例。コミュニティ運営では設定チェックリストを必ず用意しよう。

07:32:ツール変更の判断。新しい道具に投資するか否かの決断は、事業の可用性に直結するから迷ったら「投資回収期間」を計算してみてね。

16:11:過去の自己紹介グループコンサルが光となって全国へ夢を見た瞬間。ストーリーの始まりを覚えておくと、信頼を作りやすい。

21:29:テキストと動画で商品化した成功例。ニッチな価値はちゃんとお金になるという証明だよね。

30:58:外部メディアに寄稿することで信頼性が上がり、新たな顧客導線ができる。ここから講演や書籍の次の波へつなげることが可能。

34:10:記事公開とライブのタイミングを合わせることでシナジーを作る。露出タイミングの最適化は効果的だよ。

❓ FAQ(よくある質問とその回答)

Q1:ライブ配信の初期トラブルを完全に防げますか?

A:完全に防ぐのは難しいけど、影響を最小化することは可能です。具体的には、事前リハーサル、サブ機の準備、代替コンテンツの用意、配信前の30分ルール(最後の30分は何も変更しない)を徹底することで致命的なトラブルは避けやすくなります。

Q2:自己紹介やノウハウを教材化するときの適正価格はどう決めればいい?

A:相場は重要ですが、決め手は「期待される成果」です。教材を買うことで受講者が得られる具体的な成果(例:商談成立、仕事獲得の確率アップ)を言語化し、その価値に基づいて価格を設定するとブレにくいよ。

Q3:裏切りや批判に対して、即座に行動に移す心理的ハックは?

A:感情処理→事実確認→アクション設計の順を踏むこと。感情を無理に抑え込むのは疲弊の元。まずは24〜48時間、感情を言語化し、冷静になってから次の戦略を立てるのがオススメです。

Q4:分身AIに共感ストーリーを学習させる際のデータ量はどれくらい必要?

A:最低でも50件、できれば100件以上の良質な事例が望ましい。事例は「開始・葛藤・転換・結果・呼びかけ」を明確に分けたフォーマットで保存しておくと学習効果が高いです。

Q5:出版(商業出版)を目指す場合、編集者に刺さる企画書の作り方は?

A:企画書には「市場のニーズ」「差別化ポイント」「実績」「読者が得られる変化(ベネフィット)」を明確に書く。既存のメディア実績や事例(例えば受講生の成果)を数値で示すことも大事だよ。

🏁 まとめとひろくんからの最後のアドバイス

松下きみこさんのライブから得られるメッセージはシンプルで力強い。技術トラブルや人からの裏切り、身体不調など「下がる瞬間」は必ず来るけれど、それを放置せずに戦略に変えることで次の上昇につなげられる、ということです。

私、ひろくんとして最後に伝えたいことは以下の3点。

- 下がった時は感情を蓄積しない(可視化&整理)

- 発信は「技術」と「物語」の両輪で磨く(ツール投資とコンテンツ設計)

- 分身AIを作るなら「共感ストーリーのテンプレ」を徹底して用意する

これらは松下さんの実体験に裏打ちされた実践的な知恵です。あなた自身の経験も掘り起こして「共感ストーリー」を作っていきましょう。分身AIはそれをスケールするための最高のパートナーになりますよね。

最後まで読んでくれてありがとうございます。もしこの記事が役に立ったら、あなたの分身AI構築や発信設計で実践したいポイントを一つコメントしてくれると嬉しいです。ではまた次回、分身AIと一緒に無人化計画を進めていきましょう。がんばろうね、だよ!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |