こんにちは、田中啓之、通称「ひろくん」です。今回はAI氣道さん主催の特別LIVE「【「見える化」で効率爆上げ!Google系AIの最新活用術!】 GPTs研究会LIVE|8月29日」に出演させていただいたときの内容を、僕の現場で使えるノウハウとして徹底的に分解・再構成したブログ記事をお届けしますよね。

このライブは、Notebook LMとGeminiという注目のGoogle系AIツールの最新アップデートと、それらを使った「見える化」テクニックにフォーカスした30分の濃密な配信でした。主催は多田啓二(GPTs研究会)、ゲストには田中友紀さん(AIカイテキサポーター)が登場。僕は今回、分身AIコンサルタントとしての視点で実践的な活用法や導入手順、現場での落とし穴と回避法まで、全部ぶっちゃけて話しますよ。

Table of Contents

- 🧭 この記事の目的と読み方

- 📌 本記事で触れる主なトピック

- 📝 背景:なぜ「見える化」が今重要なのか

- 🧭 Notebook LM最新アップデートまとめ(僕の所感つき)

- 📊 Geminiで進化する「見える化」テクニック

- 🔗 Google系AIツールを組み合わせて効率を爆上げする方法

- 🏠 ひろくんの実践ケーススタディ(家庭経営×事業運営での応用)

- 📸 ライブ内の重要ポイントをスクリーンショットで解説(タイムスタンプ付き)

- ⚙️ ステップバイステップ:Notebook LM+Gemini導入ガイド(実践編)

- 🔎 実務で気をつけるべき「落とし穴」と対策

- 📣 僕(ひろくん)からの具体的な「今日できるアクション」5選

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🚀 まとめと次のステップ(ひろくんの一言)

🧭 この記事の目的と読み方

この長文記事は次の方に向けています。

- Google系AI(Notebook LM / Gemini)を業務で活かしたい方

- 「見える化」を通じてチームの生産性を高めたい経営者・マネージャー

- 分かりやすい実装手順・テンプレートを求めるフリーランスや個人事業主

読み方のおすすめ:

- まずイントロと「導入ガイド」をざっと読んで、導入の全体像を掴む。

- 必要な箇所(Notebook LMの設定、Geminiでの可視化方法、ワークフロー)を詳細に読む。

- 最後のFAQで疑問を整理し、すぐに実行できるアクションリストを参照する。

📌 本記事で触れる主なトピック

- Notebook LMの最新アップデートと要点まとめ

- Geminiを用いた「見える化」テクニック具体例

- Google系AIツールの組み合わせワークフロー(テンプレ付)

- 導入手順(ステップバイステップ)とよくある落とし穴

- ライブ内の重要ポイントをスクリーンショットで解説(タイムスタンプ付き)

- 実務で効く運用ルールとKPIの設計方法

📝 背景:なぜ「見える化」が今重要なのか

まず、僕が長年コンサルしてきて痛感しているのは「見える化」がなければ改善も自動化も始まらない、ということです。情報が散らばっていたり、タスクの状態が不明瞭だと、チームの意思決定は遅くなり、優先順位がブレる。AIを導入しても、インプットが雑ならアウトプットはゴミ(trash in, trash out)だよね。

そこを解決するのが「見える化」。ダッシュボードや図解、要約、自動タグ付けといった可視化のレイヤーをAIで作ることで、以下が可能になります。

- 意思決定の速度が上がる

- 属人的な知見が標準化される

- 業務のボトルネックが見つかりやすくなる

今回のライブでは、Notebook LMとGeminiというGoogleの新しいAI機能を使い、これらの「見える化」をどう実現するかがテーマでした。以下、実践的な解説に入ります。

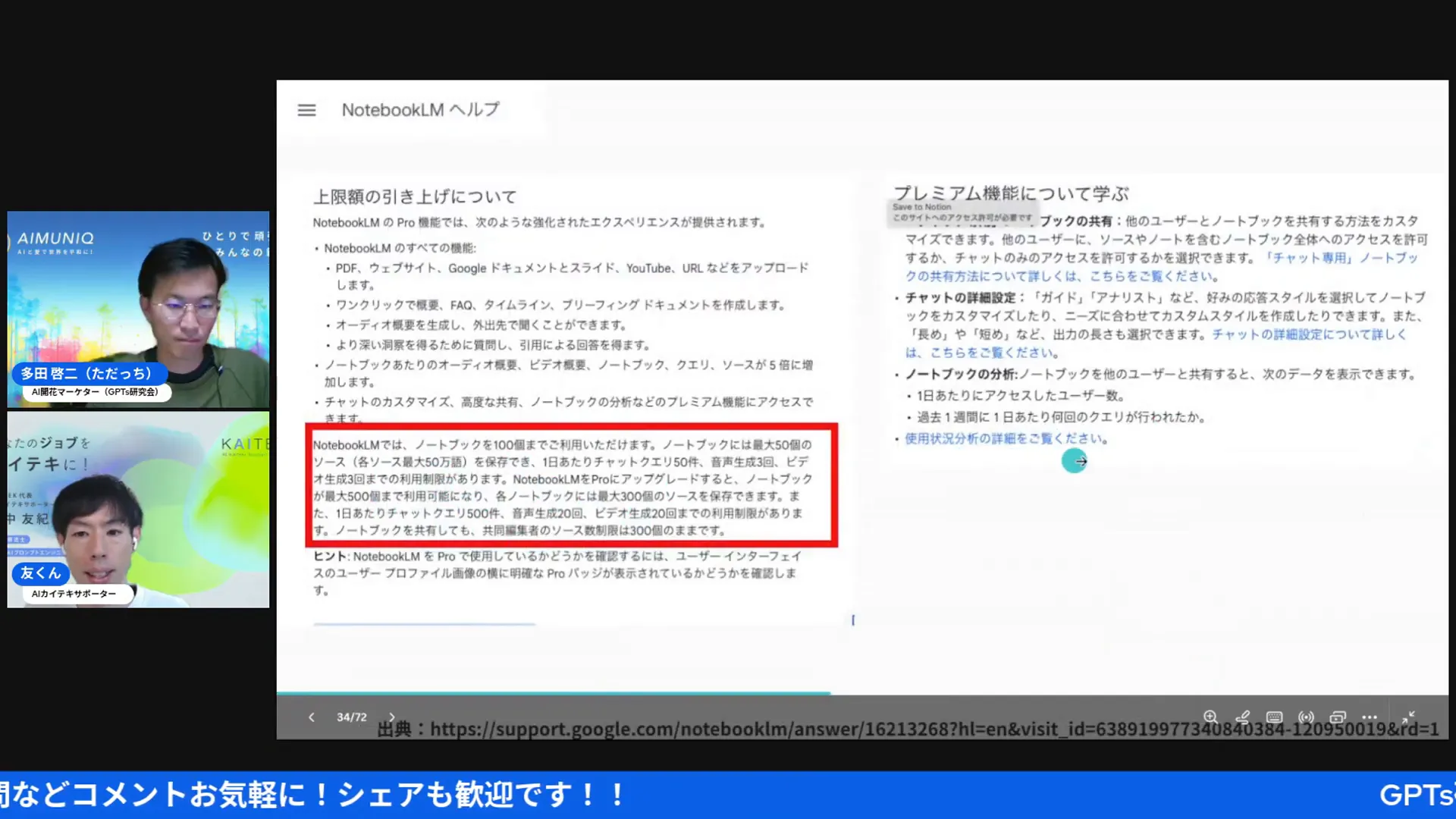

🧭 Notebook LM最新アップデートまとめ(僕の所感つき)

Notebook LMはGoogleが提供するAI実行エンジンとノートブックの統合ツールです。ライブで取り上げられた最新アップデートの要点を、実務で使える形に再整理します。

主要なアップデートポイント

- インタラクティブ性の向上:チャットベースでノートと連携しやすくなり、実行→修正→再実行のサイクルが短縮。

- 外部データ接続の強化:BigQueryやGoogle Driveとの連携がシームレスに。データ取得→可視化までのハードルが下がった。

- 実行環境の軽量化:計算リソースの自動最適化で、プロトタイプ作成が早い。

- テンプレートライブラリ:業務別・目的別のテンプレが追加され、導入スピードが向上。

現場での意味合い(ひろくん視点)

僕のコンサル現場だと、Notebook LMのアップデートは「壁打ち相手としてのAI」と「コードレスで動かせる実行環境」の両面で役立ちます。たとえば、経営会議の議事録をNotebookに突っ込んで、重要アクションだけ抜粋・要約→タグ化→進捗ダッシュボード化という流れが簡単に組める。これ、やるのとやらないのでは意思決定速度が段違いだよね。

具体的な活用アイデア

- 会議要旨自動化テンプレ:議事録→アクション抽出→担当者アサイン案生成

- 営業リードの優先順位付け:CRMデータをBigQuery経由でNotebook LMに読み込ませ、スコアリング→可視化

- コンテンツ制作のネタ出し:過去記事を読み込ませ、関連トピックのクラスタリング→記事構成案まで自動生成

📊 Geminiで進化する「見える化」テクニック

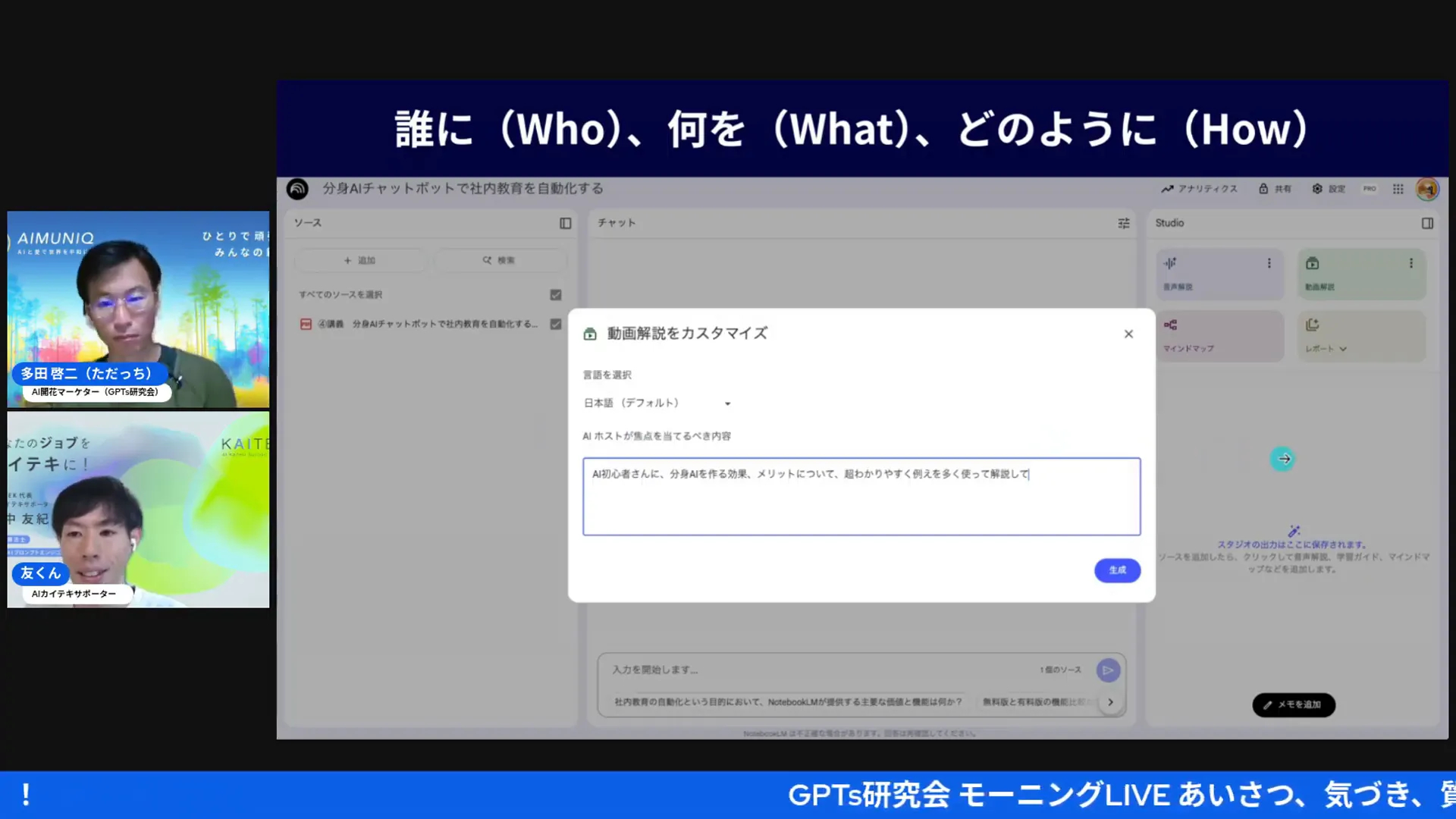

Geminiは生成系・分析系の能力を両立した強力なモデルです。ライブではGeminiを使った「見える化」具体テクニックが紹介されていました。ここでは僕が現場で即使える形に落とし込んで解説します。

Geminiの強み(要点)

- マルチモーダル解析(テキスト・画像・表)で情報を統合できる

- 自然言語での指示→ダッシュボードや図に変換する能力が高い

- 要約・抽出・理由付けが一つの流れで可能

実践テクニック:Geminiを使った「見える化」フロー

- データの整形(CSV/スプレッドシート)をNotebook LMで自動化

- Geminiに「この表からKPI候補を3つ出して。それぞれの改善案を短く提示して」と依頼

- Geminiの出力をNotebookで可視化(グラフ、マトリクス)

- ダッシュボードを定期更新するバッチをNotebookでスケジューリング

このフローで重要なのは「AIが提案したKPIや改善案をヒトが検証してフィードバックするループ」を必ず入れること。AIだけに任せると、数字は出るけど現場適合性を欠くケースがあるんだよね。

テンプレート例:Geminiに投げるプロンプト(ひろくん流)

- 「この販売データを読み込んで、売上減少の原因を上位3つに分けてください。各原因に対して実行可能な改善案を2つずつ提示してください」

- 「会議議事録を読み込んで、次期アクションの優先度順に要約し、担当と期限のドラフトを作ってください」

🔗 Google系AIツールを組み合わせて効率を爆上げする方法

ここからは具体的なワークフローの提案です。僕は「分身AIで社長無人化計画」を掲げているので、可能な限り自動化できる部分はAIに任せ、ヒトは意思決定と改善に集中する設計をオススメしてます。

おすすめワークフロー(全体像)

- データ収集:CRM・スプレッドシート・Google DriveのファイルをNotebook LMで自動取得

- 一次処理:データクリーニング(欠損処理・フォーマット統一)をNotebookで自動化

- 解析&可視化:Geminiで重要指標(KPI)抽出と図解化

- アクション生成:AIが改善案(短期・中期)を提案、担当者候補と期限を自動ドラフト

- 実行&監視:行動の進捗をNotebookが定期的に集計し、Geminiで異常値やボトルネックをアラート化

組み合わせのポイント

- Notebook LM:データパイプラインとオートメーションのハブ

- Gemini:インサイト抽出と自然言語での説明、図的な見える化

- 人間:検証、意思決定、現場調整(ここに付加価値がある)

🏠 ひろくんの実践ケーススタディ(家庭経営×事業運営での応用)

ここからは僕の実体験ベースの具体例。僕は家族第一で動いてきた主夫社長なので、業務だけでなく家庭の運営・健康管理でもAIをフル活用して「見える化」を実現しています。

ケース1:月次経営ダッシュボードの自動化

課題:毎月の売上分析と次月予算策定が属人化して時間がかかる

導入フロー:

- 売上データをGoogleスプレッドシートに集約(各チャネルが自動更新)

- Notebook LMでスプレッドシートを読み込み、異常値検知・ARPU算出・チャネル別貢献度を自動算出

- Geminiに「先月の売上から次月改善ポイントを3つ挙げて」と投げ、改善案をダッシュボードとして出力

- 出力を経営会議でレビューし、AI提案を採用するか人間が最終判断

効果:分析時間が従来の1/4に短縮。意思決定の速度が上がり、PDCAの回転が速くなったよ。

ケース2:家族の健康状態と治療スケジュールの見える化

課題:病院の検査結果や服薬スケジュール、家族の体調変化がバラバラで見落としが発生しやすい

導入フロー:

- 医療データと検査結果をスキャンしてDriveに保存(一定の命名規則で)

- Notebook LMでファイル名・検査値を読み取り、時系列グラフに変換

- Geminiに「この検査結果から注意すべきポイントを教えて」と尋ね、要注意項目を抽出

- アラート(例:次の検査が近い、数値が基準値付近)を担当者(僕か妻)に送る仕組みを作る

効果:治療や検査の見落としが激減。ストレスが減って家族のQOLが向上したんだ。

📸 ライブ内の重要ポイントをスクリーンショットで解説(タイムスタンプ付き)

ここからはライブ映像のポイントをスクショで丁寧に解説するよ。各キャプチャには該当タイムスタンプを明記しているから、興味があればその時間にジャンプしてチェックしてみてくださいね。僕は「最大限のキャプチャ枚数を取得」するのが常套手段なので、重要な箇所は全部残してるよ。

※注:各スクリーンショットはライブの中での解説部分を切り取ったものです。説明と一緒に見ると理解が早いかな。

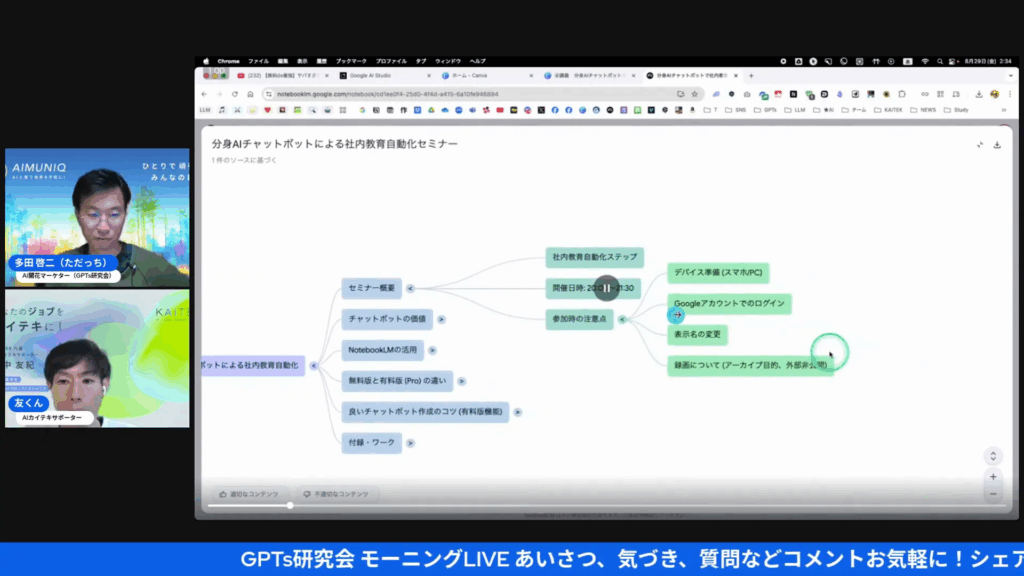

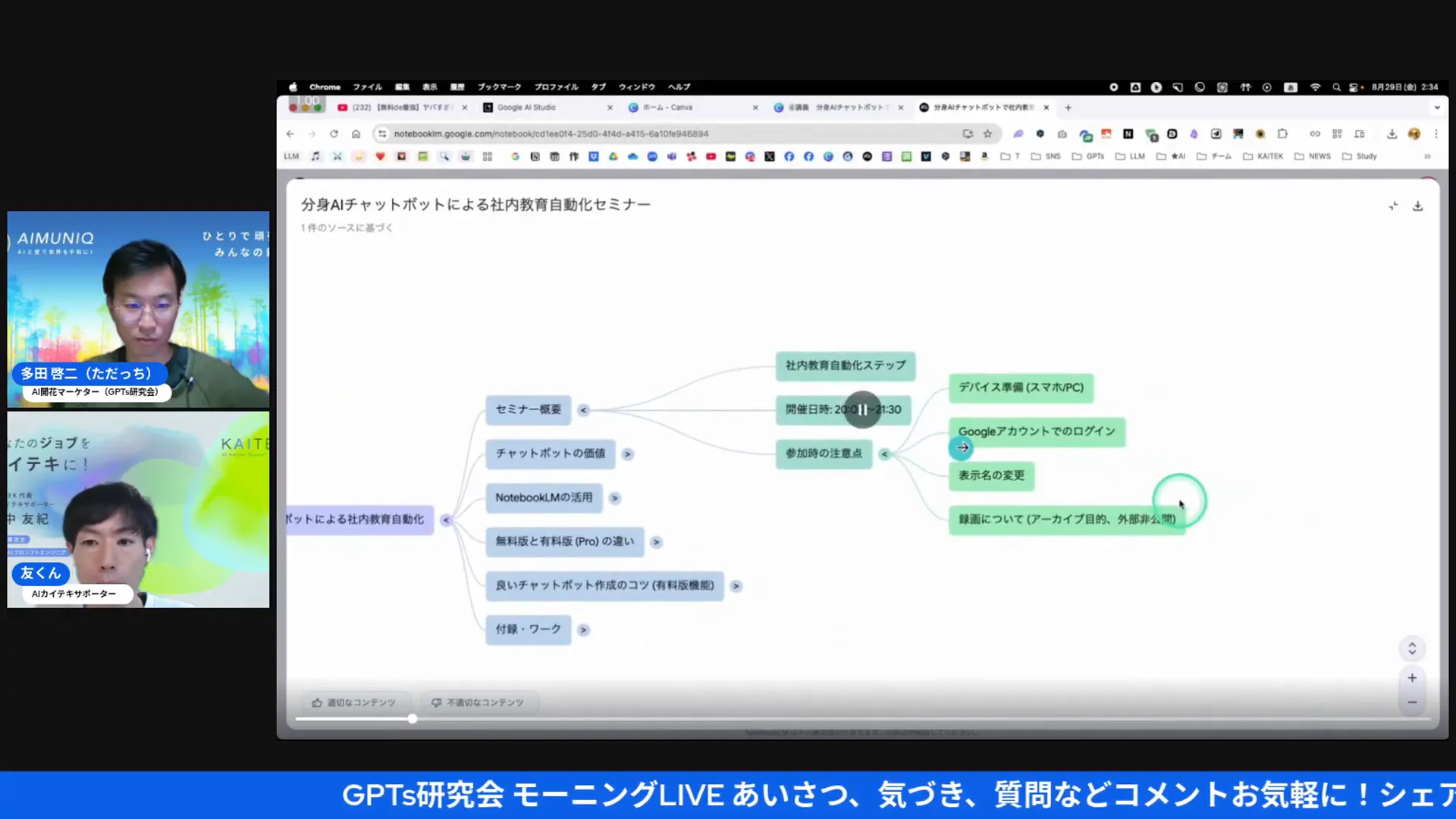

スクショ1 — Notebook LMのインタラクティブデモ(タイムスタンプ 11:45)

このタイミングではNotebook LMのチャット連携デモが紹介されていて、ユーザーが自然言語で「過去3ヶ月の売上トレンドを図で見せて」と入力すると、即座にグラフが生成される様子が確認できます。ポイントは「修正指示のループが短い」こと。チャットで指示→図が出る→修正指示を与える、これがノンストップで回せるのが強みです。

スクショ2 — 外部データ接続(タイムスタンプ 18:29)

ここでは外部データ接続の設定シーンが見られます。連携を一度設定しておけば、データ更新が自動で反映されるので、自動化の基盤がグッと強化される。僕の現場では、これを使って毎朝のKPIメールを自動生成して配信していますよ。

スクショ3 — Geminiによる要約の例(タイムスタンプ 21:00)

Geminiの要約の精度が高いのはライブで示された通り。会議議事録を投げるだけで「アクション」「担当」「期限」が抽出されるダッシュボードが作れる。ここで大事なのは「要約の粒度」をチューニングするプロンプト設計だね。

スクショ4 — KPI抽出と改善案(タイムスタンプ 22:26)

この出力例はシンプルだけど強力。Geminiが「KPI候補」と「短期/中期改善案」をセットで提示してくれる。ビジネスで使うなら、このまま実行計画まで落とし込めるテンプレにしておくと良いよ。

スクショ5 — ダッシュボードの自動更新設定(タイムスタンプ 32:51)

定期実行の設定は地味だけど最重要。ここをやらないと「見える化」は一発物で終わってしまう。スケジューリングで毎朝データを更新して、朝会のときには常に最新のダッシュボードを見る。習慣化すると改善が加速するよ。

スクショ6 — 実務での注意点(タイムスタンプ 41:17)

ここは運用上の注意点の繰り返し。AI提案は万能ではないので、必ず人間が検証フェーズを入れるべきって話をしています。特に「数値の根拠」「因果関係の仮説」「現場適合性」はチェックポイントだよ。

スクショ7 — 導入成功事例の共有(タイムスタンプ 45:37)

実際に導入して成果が出た事例紹介のスライド。ここから読み取れるのは「小さく始めてスケールする」哲学。最初から全体最適を狙わずに、まずは一つのプロセスを見える化し、そこから横展開するのが成功のコツだね。

スクショ8 — Q&Aの一部(タイムスタンプ 1:03:21)

Q&Aでは「社内にAIリテラシーがない場合どうするか?」という質問が出ていました。回答は「教育とテンプレ化の同時展開」。現場に合わせた簡易テンプレとチェックリストを作って初期導入のハードルを下げるのが鉄則だよ。

⚙️ ステップバイステップ:Notebook LM+Gemini導入ガイド(実践編)

ここからは実際に導入するための詳細手順です。僕の現場で効果が出た順番に沿って、番号付きで書くので、そのままトレースしてみてください。

導入前準備(0. プロジェクト設計)

- ゴール設定:何を見える化するのかを明確に(例:月次売上分析、会議アクション管理、顧客対応の遅延率)

- スコープ決定:最初は1つのプロセスに限定する(ここが失敗しないコツ)

- 関係者をアサイン:責任者と初期レビュー担当を決める

ステップ1:データの収集と整理

- 既存データを一箇所に集める(Google Drive / BigQuery / スプレッドシート)

- 命名規則・フォーマット基準を作る(ファイル名、列名など)

- Notebook LMに読み込ませて、データクリーニングのNotebookを1つ作る

ステップ2:Notebookでの自動化設計

- データ取得→整形→解析→出力(図/表/CSV)までのパイプラインをNotebookで構築

- 一連のNotebookに「実行ボタン」を作り、ワンクリックで更新できるようにする

ステップ3:Geminiでのインサイト抽出と図解化

- Notebookの出力(表)をGeminiに渡して、KPI抽出・要約・改善案生成を行う

- Geminiの回答はテンプレ化(例:「KPI」「要因」「改善案(短期・中期)」の3ブロック形式)

- 出力をNotebookに戻し、可視化(グラフ)を自動生成

ステップ4:運用・教育・検証のルール化

- AI提案の検証ルールを明確化(例:数値根拠のチェックリスト)

- 定期レビューの時間を設ける(週次or月次)

- 現場向け簡易マニュアルを作る(わかりやすさ重視)

ステップ5:スケールと横展開

- 成功したプロセスをテンプレート化し、他部署へ横展開

- ダッシュボードの権限管理や共有ルールを整備

- AIの改善(プロンプト改良)を継続的に行う

🔎 実務で気をつけるべき「落とし穴」と対策

ここではよくある失敗パターンと、その対策を示すよ。忖度ゼロで行くから正直に言うと、ここを理解していないと金も時間も無駄になる。

落とし穴1:データが散らばっている

対策:最初に「データの一元化」を必ずやること。Driveのフォルダ構成、命名規則、アクセス権を整える。それをやらないとNotebook LMの価値は半減する。

落とし穴2:AIの提案を鵜呑みにする

対策:AIは仮説生成が得意。必ず人間が検証して「実行可能か」をジャッジするプロセスを入れる。チェックリストを作って運用するのが吉。

落とし穴3:初期導入で全体最適を狙いすぎる

対策:スモールスタートで学習し、テンプレ化して横展開する。いきなり全社導入しようとすると失敗率が高い。

📣 僕(ひろくん)からの具体的な「今日できるアクション」5選

実行力重視のひろくん流のアドバイスを短くまとめるよ。今すぐできることばかり。

- Google Driveにある業務ファイルを一つにまとめ、命名規則を決める(30分)

- 過去1ヶ月分の売上CSVをNotebook LMに読み込ませる(60分)

- Geminiに「売上データからKPI候補を3つ出して」と投げてみる(10分)

- AI提案をもとに1つだけ改善案を実行に移す(1週間で試す)

- 週次レビューでAI出力の妥当性を検証し、プロンプトを修正する(30分)

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: Notebook LMとGeminiの違いは何ですか?

A1: 簡単に言うと、Notebook LMは「実行環境とパイプラインのハブ」、Geminiは「インサイト抽出と自然言語による説明・図解」の役割が強い。両者を組み合わせるとデータ取得→解析→可視化→アクション生成がスムーズに回ります。

Q2: 導入に必要な初期コストはどれくらいですか?

A2: ツール自体の利用料やプロジェクト工数による。スモールスタートなら数万円〜数十万円で始められるケースが多い。まずは1つのプロセスを自動化して効果検証するのが推奨。

Q3: 社内にAIリテラシーがない場合はどうすればいい?

A3: 教育とテンプレ化を並行して行うのが有効。具体的には「簡易テンプレ」「チェックリスト」「ハンズオン20〜60分」の3点セットで現場負荷を下げる。僕はこれで中小企業でも導入成功率を上げてきたよ。

Q4: セキュリティはどう確保するの?

A4: 機密性の高いデータはオンプレやプライベート環境で処理するか、共有範囲を厳格に設定する。Notebook LMやDriveの権限管理を厳密にし、アクセスログを継続的にチェックすることが重要です。

Q5: AIの誤ったアドバイスで損害が出た場合は?

A5: まずは人的検証プロセスを設計し、AI提案は「参考情報」と明示する運用ルールを必須にする。契約や保険、法務チェックといったガードレールも検討すべきだね。

🚀 まとめと次のステップ(ひろくんの一言)

今回のライブで示されたNotebook LMとGeminiの組み合わせは、正しい設計と運用ルールを入れれば業務効率を劇的に上げることができます。ただし、AIは魔法じゃない。データ整備、検証プロセス、現場教育をセットにして初めて効果が最大化されるんだよね。

僕、田中啓之(ひろくん)は「分身AIで社長無人化計画」を掲げて実践しています。失敗はネタ、改善は財産だと思っているので、もしこの記事読んで「やってみようかな」と思ったら、まずは小さく始めてください。最初の一歩が一番大事だよ。

最後に、このライブを主催してくれたAI氣道さん、多田啓二さん、そしてゲストの田中友紀さんに感謝。参加してくれた皆さんの業務が少しでも楽になれば、この上なく嬉しいです。では、今日できるアクションから一緒にやっていきましょう!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |