こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回の記事では、AI氣道さんのYouTubeライブ「【AI×デザイン】プロがAIにガチ指示したら サムネイルはどうなる? GPTs研究会LIVE 9月11日」を元に、プロのウェブデザイナー トモミン(甲斐智美さん)が実際にAIに“ガチ指示”を出しながらサムネイル制作を行ったライブ配信の流れを、僕の視点で徹底的に分解・解説していきますよ。僕は普段「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIと人の共創で仕組みを回す支援をしているので、その視点も混ぜつつ、プロンプト作成のコツ、ツールの使い分け、実務で使えるテンプレートまで全部出します。読み終わる頃には「自分でも試せる!」という状態に持っていきますね。

目次

- 🔍 ライブの概要と今回の記事の狙い

- 📌 そもそもサムネイルに必要な“要素”とは?

- 🛠️ 使用ツールと初動の選択(何を使うか?)

- 🎯 トモミンが最初に出した“素材設計”の例

- 🧩 画像生成の実践:JSpark(ナノバナナ等)で何をどう指定したか

- ⚠️ モデル選択とクレジット管理の注意点

- 🧠 失敗を前提にした“対話的”プロンプト改善の方法

- 🖌️ AIで生まれた素材をCanvaで仕上げる手順

- ✍️ 字体(フォント)と色選びの具体的ポイント

- 🔧 プロンプトのテンプレート(そのままコピペして使える)

- 🧪 実験結果の振り返り:良かった点・悪かった点

- 🧩 実務導入時のチェックリスト(速攻で使える)

- 💡 トモミン流「現場の小ワザ」集

- 🔭 今後の展望と僕(ひろくん)の提案

- ❓ FAQ — よくある質問(実践編)

- 📸 キャプチャ(タイムスタンプ)集 — ライブを追体験する

- 🔚 まとめ — プロとAIの良い関係のつくり方

🔍 ライブの概要と今回の記事の狙い

まずは簡単に今回のライブの趣旨を整理します。動画はAI氣道チャンネルのGPTs研究会ライブで、ホストは多田啓二さん、ゲストにウェブデザイナーの甲斐智美さん(トモミン)を迎え、AI(画像生成ツール等)にプロのデザイナーが本気で指示を出したらどこまで“使える”サムネイルができるのかをリアルタイムで実験するという内容でした。

この記事の目的は次の3点です。

- ライブで実際に行われた「プロの指示 → AI生成 → 人間の最終調整」のプロセスを分かりやすく再構成すること。

- プロンプトの作り方、ツールの選び方、注意点を実務で使える形でまとめること。

- この記事だけで実践できるテンプレートやチェックリストを提供すること。

読みやすくするために、ライブの重要ポイントをキャプチャ(タイムスタンプ)とともに配置しています。気になる場面があればそのタイムにジャンプして確認してみてくださいね。では早速、本編に進みましょう。

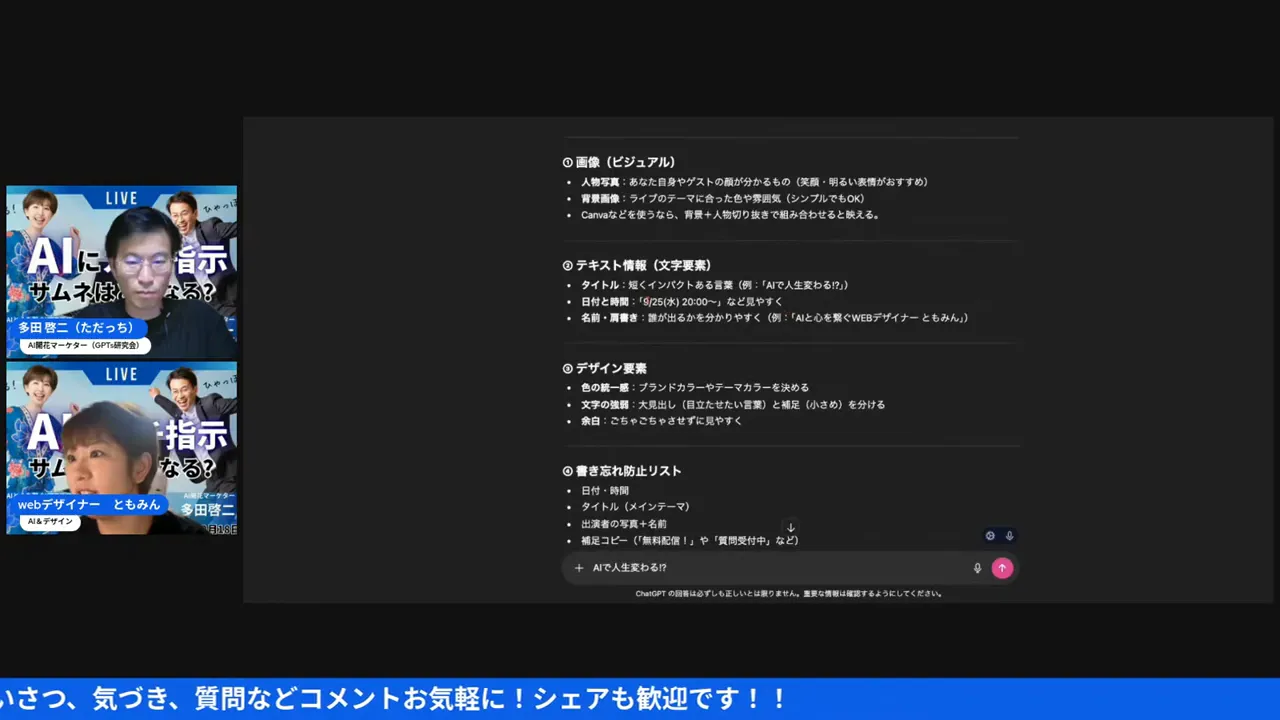

📌 そもそもサムネイルに必要な“要素”とは?

プロのデザイナーがまず最初に考えるのは「このサムネイルに何を入れるか?」という設計です。ライブでもトモミンさんが繰り返し強調していたポイントを整理します。

- 視認性の高い短いキャッチコピー:一瞬で目を引くインパクトが必要。文字数は少なめ、語感のいいフレーズが鉄則。

- 人物(またはキャラクター):顔やポーズで視線を誘導し、クリック率を高める。今回はデザイナーの女性イラストを指定。

- 日時・告知情報:ライブやイベントなら日時を明記。日時があると「今やる」感が出る。

- 名前・肩書き:出演者やホストの名前が入っていると信頼感が出る。

- ブランドカラー・テイスト:一貫した色味でブランドらしさを表現する。ビジネスなら青系、可愛いなら暖色系など。

- 余白(マージン)設計:文字が切れないように上下左右の余白を確保する。AI生成でありがちな「文字が端で切れる」を防ぐ。

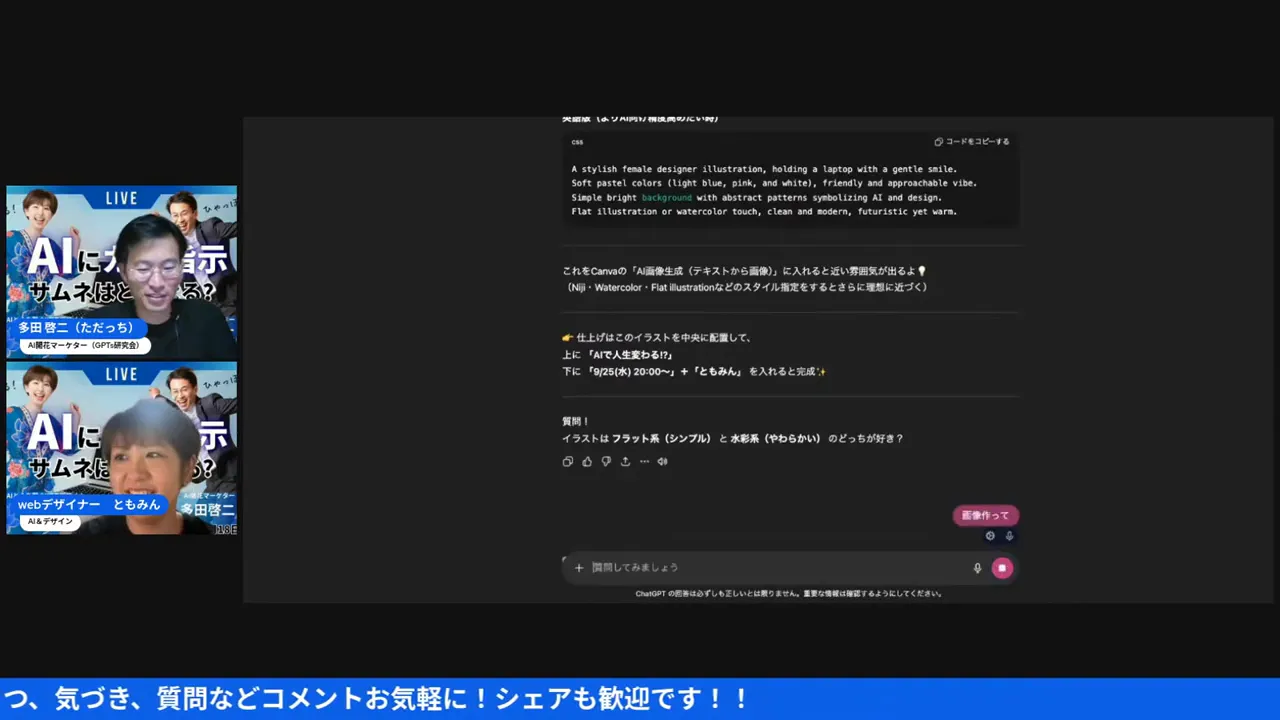

この“部品”を明確にしてからAIに指示を出すと、結果の差が大きく変わります。ライブではこの設計をまずChatGPT系(プロンプト作成)に相談してから画像生成に入っていく流れでした。

🛠️ 使用ツールと初動の選択(何を使うか?)

ライブで実際に触られていたツールは主に以下。

- ChatGPT系(プロンプト作成や要素整理):アイデア出し、必要素材の洗い出し、テキスト案のブラッシュアップに使用。

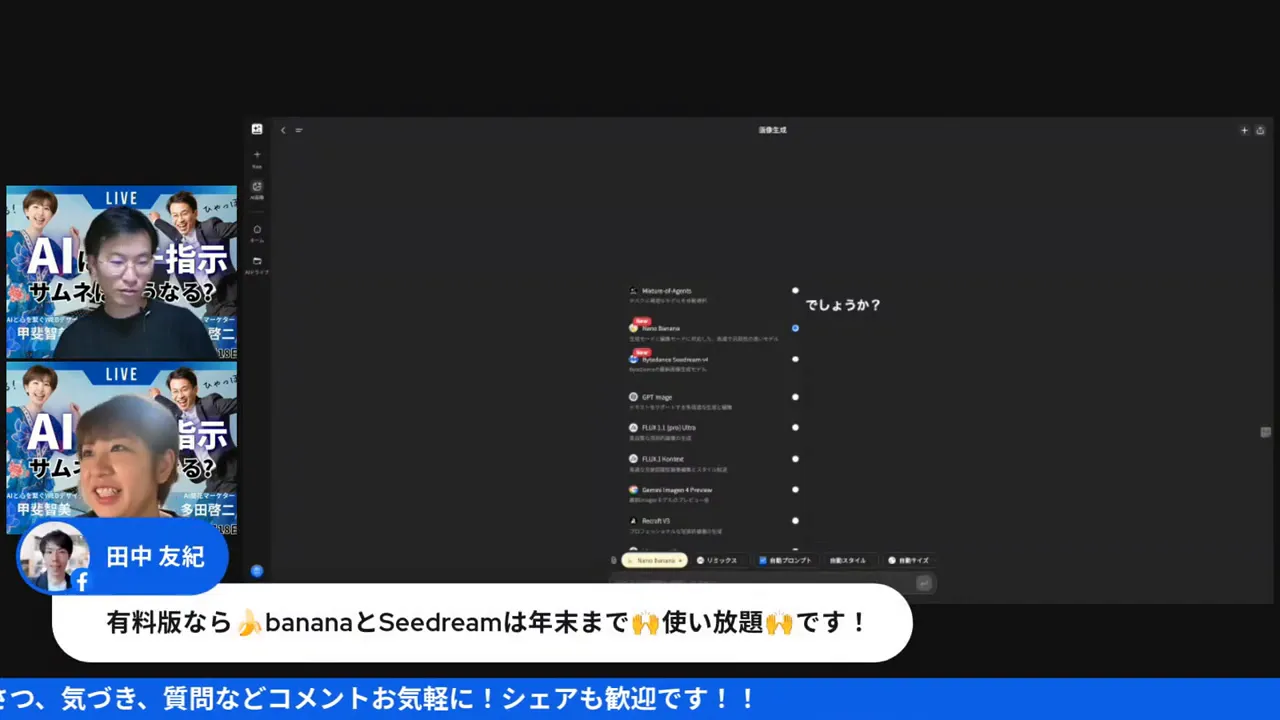

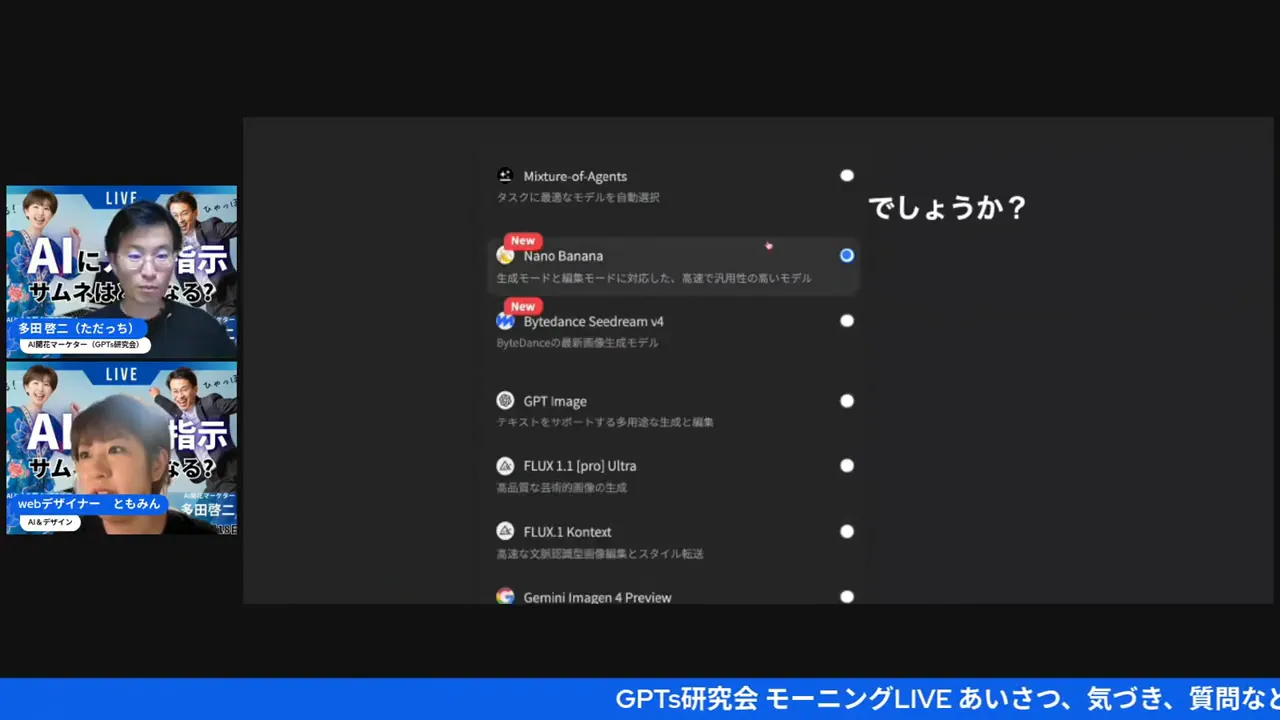

- J*Spark系(JSpark、ジェンスパークやNanoBanana等):画像生成の実演で使用していた主要ツール。サイズ指定やモデル選択が重要。

- Canva(キャンバー):最終の合成・微調整に使用。AIで生成した素材を取り込み、文字の調整や余白・配色の最終確認を行う。

ここで僕の経験から一言。AIで“全部を一気に完璧に生成しよう”とするより、役割ごとにツールを使い分けるのが効率的です。AIで大まかな素材(人物・背景・雰囲気)を作り、Canvaなどで文字や余白、パレットを微調整する――この役割分担が現実的で速いよね。

🎯 トモミンが最初に出した“素材設計”の例

ここからは実際のライブの流れを追いながら、トモミンさんがどういう指示(=プロンプト)を段階的にAIに与えたかを解説します。まず初期設計(=レシピ)はこうでした。

- 目的:YouTubeライブ/サムネイル(16:9)

- キャッチ:「AIに指示を出してサムネイルはどうなる?」(短くインパクト)

- 日時:9月25日 20:00(仮)

- 人物:デザイナーの女性イラスト(左向き、PCを見ている、親しみやすい表情)

- 色味:青ベースでプロっぽさを出す(ブランドカラー)

- 文字配置:中央寄せで上下に余白を取る。テキストの上下が切れないようにしてほしい。

重要なのは、これだけ具体的に「何を入れるか」をAI(ChatGPT)に最初に伝えている点です。レシピが決まっていないと、AIは迷走します。料理でいうと「何を作るか決めないで材料だけ放り込む」ようなもの。トモミンさんはまずレシピをAIに作らせ、それを素材生成に落としていったわけですね。

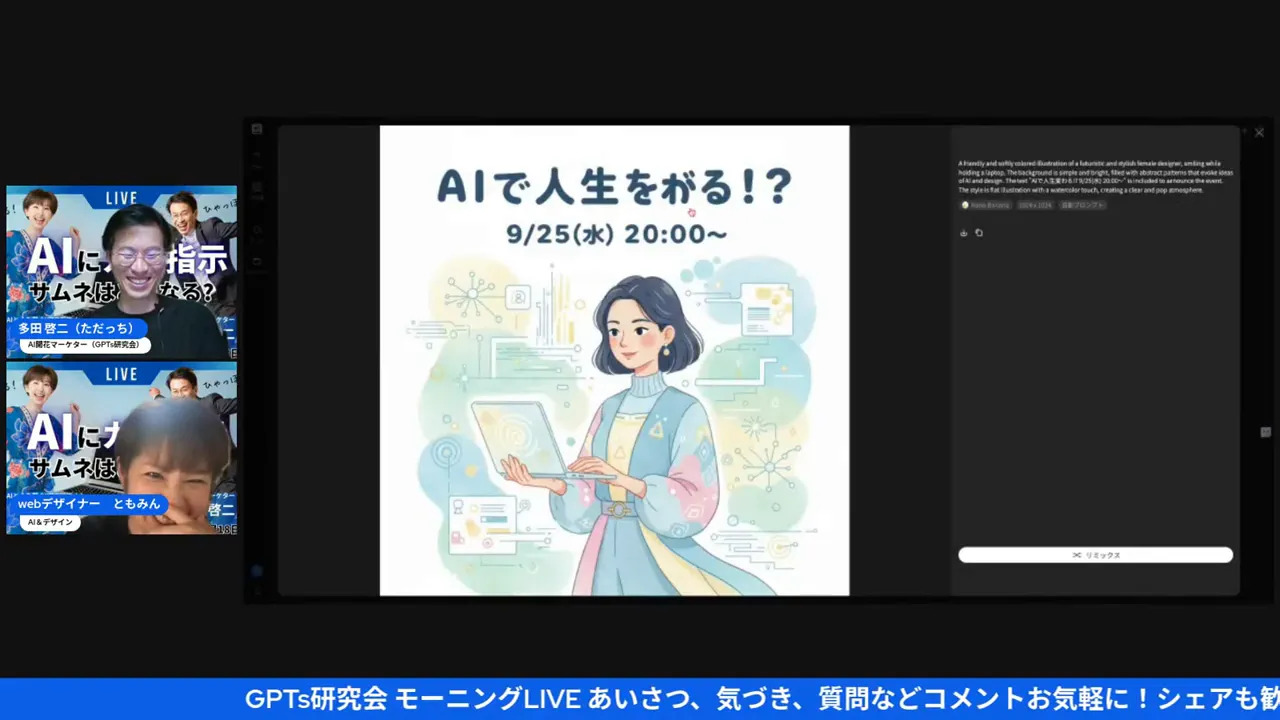

🧩 画像生成の実践:JSpark(ナノバナナ等)で何をどう指定したか

ここからがライブの核。トモミンさんが実際にJSpark(ライブでは”バナナ”や”シードリーム”と呼ばれるモデルも触っていた)にプロンプトを投げ、生成物を見ながら微調整していくプロセスを細かく解説します。

主にやったこと:

- キャンバスサイズを16:9に固定。

- 人物の指定(デザイナーの女性、イラスト、特定の雰囲気)。

- 余白を意識する指示(上下左右のマージンを明確に)。

- 色味(青ベース)や光の当たり方の指定。

- テキストを入れる場所を空ける指定(中央付近に余白を確保)。

ここで出た大事な学びは「AIは余白の概念が弱い」という点。実際、生成された結果は文字が切れる・人物が切れるといったミスが頻発しました。だからこそ指示に「上下左右にそれぞれ最低◯pxの余白を取る」「中央領域にテキストを入れるための空きスペースを確保する」など、より構造的な要求を入れるんだよね。

⚠️ モデル選択とクレジット管理の注意点

ライブでトモミンさんとホストが何度も触れていたのが「モデルごとのクレジット消費」問題。これは実務で絶対に気をつけるべきポイントです。

- 高品質モデルはクレジット消費が大きい:動画や高度なレンダリングを求めると一度で大量消費する。

- 無料枠でも200クレジット程度は使えるが継続的作業では課金が必要になることが多い。

- ツール(JSpark系)内でモデルを切り替えると消費量が変わるので、事前にモードの消費量を確認する。

僕の実務経験からのアドバイス:

- 初稿は軽量モデルで。スピード重視で複数バリエーションを作る。

- 良い候補に絞ったら高品質モデルで最終生成する(ここでクレジットを使う)。

- 意外と動画生成は一度の試行で大量消費するのでハマる前に設定を確認する。

🧠 失敗を前提にした“対話的”プロンプト改善の方法

ここ、めっちゃ重要です。トモミンさんが言ってたのは「一発で完璧を目指すな。失敗を受け入れてAIと対話しながら直していく」ということ。僕もこれに完全同意。AIは人間と同じで学習済みの“偏り”があるから、何度も修正してやっと意思疎通ができる感じになるんだよね。

対話的改善のステップ:

- 初期生成:ざっくりした指示で複数を生成する(量を打つ)。

- 観察:切れてる箇所、色味、人物の向きなど問題点を洗い出す。

- 修正指示:問題点を箇条書きでAIに伝える(例:「人物をもっと右に寄せて」「上下に30pxの余白を確保」「文字領域を中央に空けて」)。

- 再生成→比較→微修正:満足するまで繰り返す。

ここで使う言葉のコツ:

- 抽象語を避ける(「良い雰囲気」ではなく「暖色の光が左上から当たる」と具体的に)。

- 数値で指定する(余白は◯px、人物の比率は画面内で◯%など)。

- 否定形での指示は避ける(「文字を切らないで」ではなく「文字領域は上下左右に最低30pxの余白を確保」)。

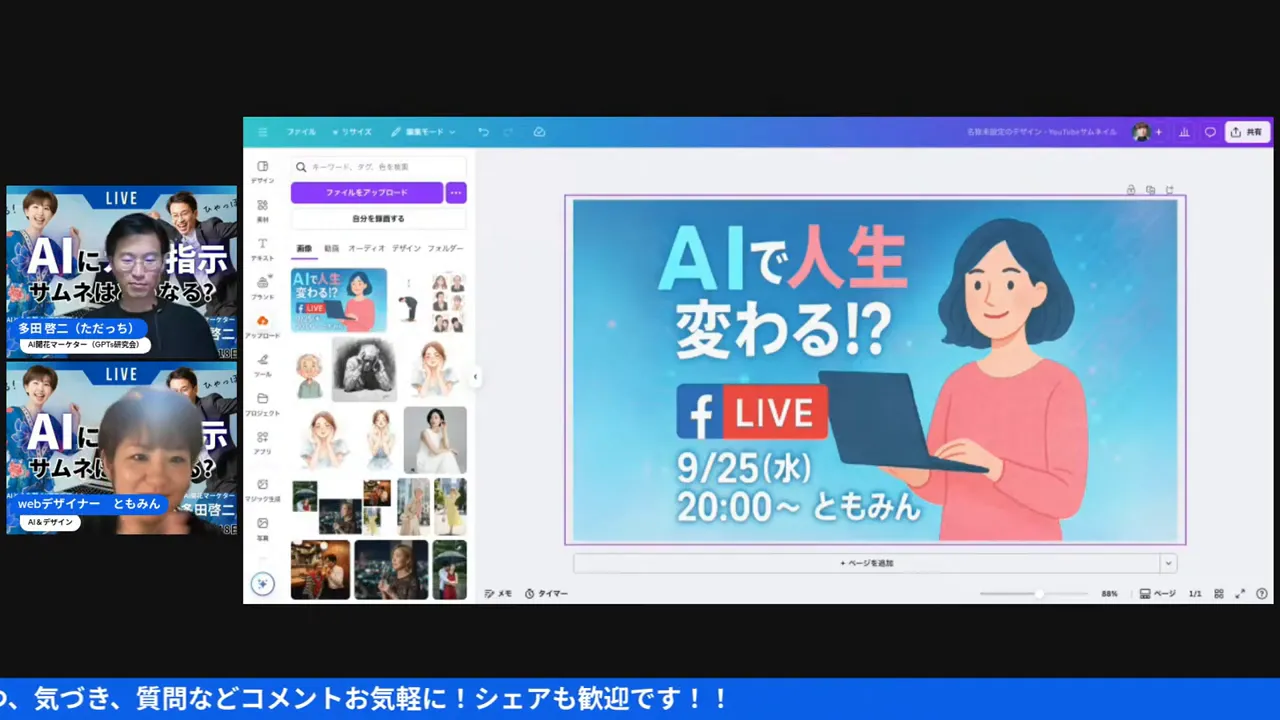

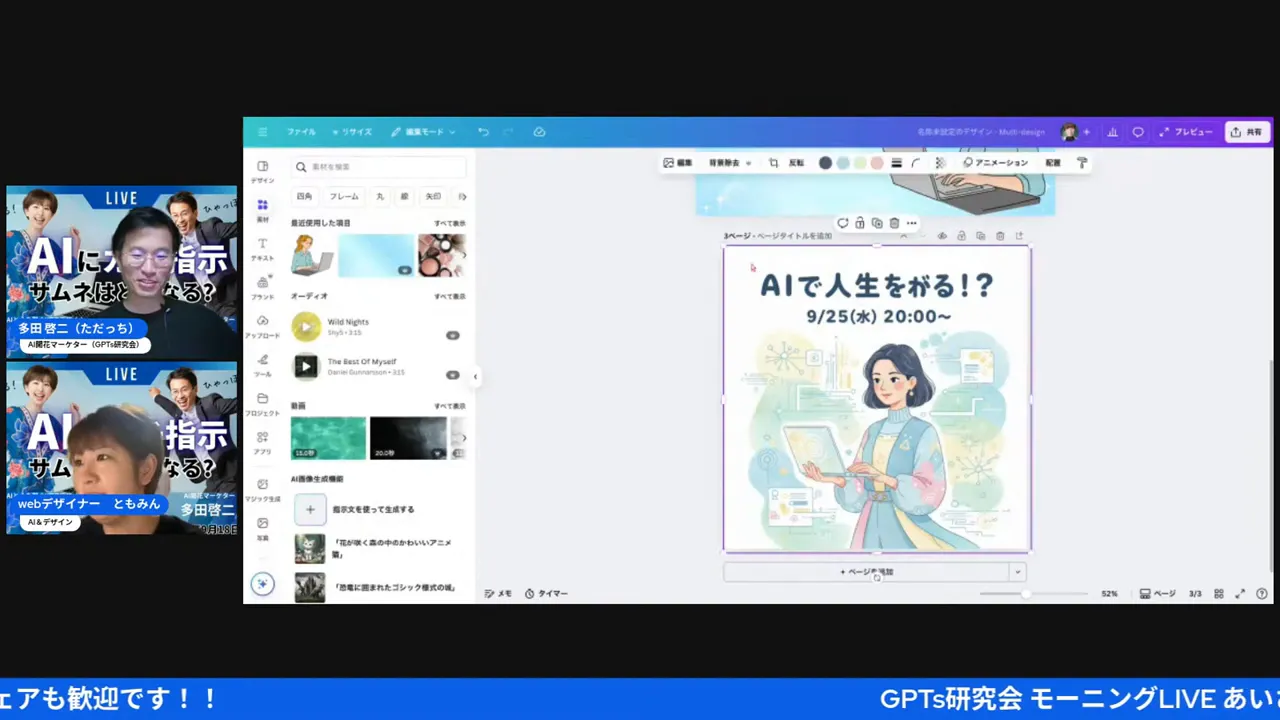

🖌️ AIで生まれた素材をCanvaで仕上げる手順

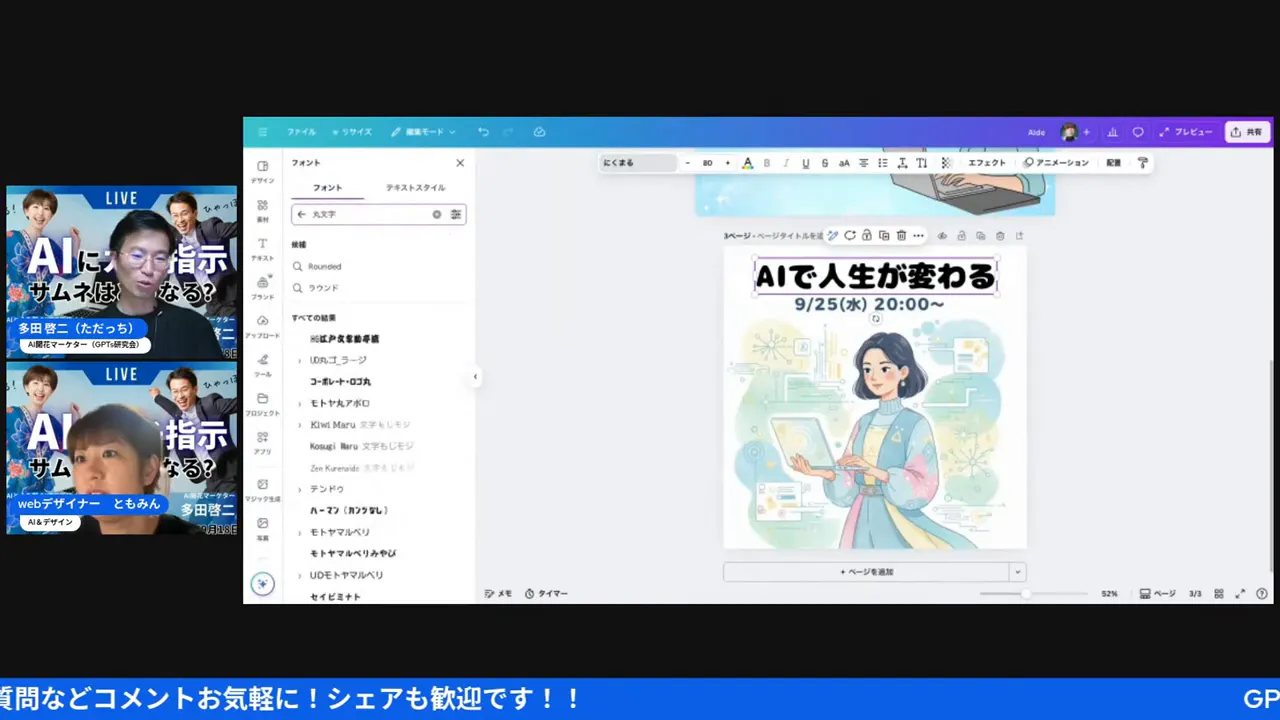

ライブ後半、トモミンさんは「ここまでAIで作ってきたけど、最終の詰めはCanvaでやる」と言っていた通り、AI生成の素材をCanvaへ移して微調整を行っていました。Canvaは「合成・文字調整・色調整」が直感的にできるので、AI素材の最終仕上げに本当に便利です。

僕が推奨するCanvaでの作業フロー:

- AI生成素材を高解像度でダウンロード(元画像のサイズが必要)。

- Canvaで16:9のサムネイルテンプレートを選択。

- 背景画像や人物を配置、人物の位置を微調整(切れやすい部分を確認)。

- 「マジック拡張」や「消しゴムツール」を使って不要部分を調整。※有料機能の利用を検討する。

- テキストのフォント選び:丸文字/角ゴシックなどブランドに合わせて選定。

- 色パレットで全体のトーンを統一。

- モバイルでの見え方を確認(縮小で文字が読めるか)。

- 最終エクスポート(PNG推奨)してアップロード。

ライブでも実際に「マジック拡張」を使って余白や背景のテイストを整えていました。確かにAIで80%作って、残り20%をCanvaで詰める手法は、生産性と品質を両立する良い方法だよね。

✍️ 字体(フォント)と色選びの具体的ポイント

フォントと色は「クリックされるかどうか」に直結します。ライブでもトモミンさんが迷っていた通り、選択肢が多すぎて迷うんだよね。でも実務的に早く決めるための基準は明快です。

- 主見出し(キャッチ):太めで読みやすいフォント。角ゴシックや太めの丸ゴをベースに、視認性を優先。

- 副見出し・日時:読みやすさを重視した細めのゴシック。色は背景とコントラストが出る色。

- ブランドカラー:メインカラー(1色)+アクセントカラー(1色)を決めるだけで統一感が出る。

- アクセント入れるなら:縁取りやシャドウで文字を浮かせる。背景と同化しないように。

トモミンさんが試していた「丸文字(肉丸など)」も、テーマが“親しみ”や“やわらかさ”なら効果的。ただしビジネス感を出したいなら直線的なフォントの方が信頼を得やすいです。

🔧 プロンプトのテンプレート(そのままコピペして使える)

実践で使えるプロンプトテンプレートをいくつか用意しました。まずは素材生成用、次に余白・文字領域指定用、最後に色味指定用の3つを用意。

素材生成(人物+背景)テンプレート

※生成ツールの仕様に合わせて微調整してください。

Prompt(日本語): 「16:9のキャンバス、青ベースの背景。中央右寄りに親しみやすい女性デザイナーのイラスト(左斜め向き、PCを見ている、笑顔)。写真風ではなくイラスト調。光は左上から柔らかい暖色の光が当たる。人物は画面幅の約30%を占める。背景はややグラデーションをつけてロゴや文字が読みやすいようにダークトーンで落ち着かせる。」

余白と文字領域指定テンプレート

Prompt(日本語): 「テキスト用の中央領域を確保:キャンバス中央に横幅60%の空きスペースを残す。上下左右に最低40pxの余白を確保。文字が切れないように、人物や装飾はその外側に配置する。」

色味・ブランド調整テンプレート

Prompt(日本語): 「メインカラーは#1E90FF(青系)を基調、アクセントは#FF7A7A(暖色)を少量使用。全体の彩度は中程度、コントラストは高めにし、文字がはっきり見えるように調整。」

このテンプレートを基に、ツール固有のパラメータ(例えば”stylize”、“seed”、“resolution”など)を付け加えるといいよ。特に余白指定は「px」や「%」で数値化するのが重要。

🧪 実験結果の振り返り:良かった点・悪かった点

ライブ全体を通しての学びを正直に整理します。良かった点と改善点に分けて述べるよ。

良かった点

- AIを使って短時間で複数バリエーションが作れた:時間短縮効果が明確。

- プロの設計(レシピ)があると結果の質がぐっと上がる:レシピ先行は必須。

- Canvaでの詰め作業が非常に効率的:AI+人間の分業がうまく回っていた。

改善点(注意点)

- 文字切れや人物の切れが頻発:余白指示の徹底が必要。

- モデルの切り替えでクレジット消費が増える:コスト管理が必須。

- 日本語のテキスト配置に弱いモデルがある:日本語テキストは生成時に別レイヤーで作ることも検討。

🧩 実務導入時のチェックリスト(速攻で使える)

実務でAIをサムネ制作に導入する際に、忘れずにチェックするリストを作りました。制作フローに沿った形で実践してね。

- 目的とキャンバスサイズを決める(例:YouTubeサムネイル=16:9)。

- レシピを作る:キャッチ・人物・日時・色味・余白を文字にする。

- 初稿は低クレジットモデルで複数パターン生成。

- 生成物を並べて比較、候補を3つに絞る。

- 最終は高品質モデルで詰める or Canvaで合成して最終調整。

- スマホで縮小確認:文字が読めるか必ずチェック。

- クレジット消費のログを取る(管理ツールで日次監視)。

💡 トモミン流「現場の小ワザ」集

ライブ中に出た細かいテクニックをまとめます。地味だけど効く小技たち。

- 生成後に正方形へ戻されるバグ対策:Canvaで正方形→横長へコピー&ペーストして調整。

- 文字が潰れる場合は画像に直接日本語を入れさせず、Canvaで別レイヤーにテキストを配置。

- 余白は「上下左右のガイド」を使って明確に表現する(Canvaのガイド機能活用)。

- ブランドカラーがある場合は「カラーパレットコード」を渡すとAIが色味を合わせやすい。

🔭 今後の展望と僕(ひろくん)の提案

AIが進化する中で、デザインの仕事は「全部AIに任せる」ではなく「AIと共創する」方向に進むのが合理的だと僕は思っています。今回のライブはまさにその実験例。プロの設計×AIの生成力×人間の最終調整が最も現実的で早いです。

僕からの具体的な提案:

- デザインの“テンプレート化”を進めよう:ブランド毎にAIに渡すベースプロンプトをテンプレート化すると再現性が高い。

- 社内で「プロンプトライブラリ」を作る:成功したプロンプトはストックして社内共有。

- クレジット管理はチームでルールを決める:テストは低品質モデル、本番は高品質モデルと分ける。

- AIで作った素材は必ず一度人がチェック:特に日本語表記や著作権に注意。

AIは「手段」だよね。目的はクリックされて成果につながるサムネイルを作ること。手段に振り回されず、成果に直結する使い方を心がけましょう。

❓ FAQ — よくある質問(実践編)

ここはよく聞かれる質問に僕なりに答えます。長文だけど実務で困ったらここに戻ってね。

Q1:AIだけで完結させても良いサムネイルはありますか?

A:短いテストやSNS用の小さな画像なら可能ですが、YouTubeのようにクリック率が成果に直結する媒体では「最終は人の手」で仕上げた方が安定します。特に日本語テキストや人物の切れに注意。

Q2:余白の指定はどのくらいが安全ですか?

A:目安として上下左右それぞれ20〜40px(キャンバスサイズに応じて%で指定するのがベター)。縮小時に文字が潰れないか必ず確認。

Q3:クレジットが足りなくなるのを防ぐには?

A:まずはモデルの消費量を把握。テストは低消費のモデルで行い、最終1回だけ高品質モデルに切り替える運用がオススメ。定期的にクレジット使用ログをチームで見える化しよう。

Q4:日本語の文字レイアウトが苦手なAIへの対処法は?

A:生成時に文字を入れさせず、画像だけ作らせる。Canvaなどで別テキストレイヤーに日本語を入れるほうが確実です。

Q5:すぐに使えるプロンプトは?

A:この記事内にいくつかテンプレートを載せました。まずはテンプレをそのまま試して、細かく数値で調整するのが早いよ。

📸 キャプチャ(タイムスタンプ)集 — ライブを追体験する

以下はライブの重要シーンを抜粋したキャプチャ群です。各キャプチャは該当タイムスタンプを示しています。気になる場面はその時間にジャンプしてチェックしてみてください。

🔚 まとめ — プロとAIの良い関係のつくり方

長くなりましたが、まとめるとこうです。

- まず「レシピ(設計)を決める」こと。これが最重要。

- AIは“道具”であり「量を打つ」と「対話で直す」が鍵。

- 生成はAI、詰めは人間(Canva等)という分業が効率的。

- クレジット管理と日本語テキストの扱いに注意。

今回のライブは「プロの頭の中」を見せてくれる貴重な実験でした。AIは進化しているけれど、プロの設計力と最終判断が品質を決める。僕(ひろくん)としては、AIと人がベストに共創する運用設計をもっと広げていきたいと思ってます。今回の記事があなたの現場でのヒントになれば嬉しいです。

最後に、今回の配信をしてくださったAI氣道さん、多田啓二さん、そしてトモミン(甲斐智美)さんに感謝。僕もまたこういう実験に参加して学びを共有していきますので、ぜひあなたもまずは一つ、小さなサムネイル生成の実験をしてみてください。失敗はネタ、そして学びの宝ですよね。

それではまた次の記事で会いましょう。分身AIひろくんでした。応援してるよ!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |