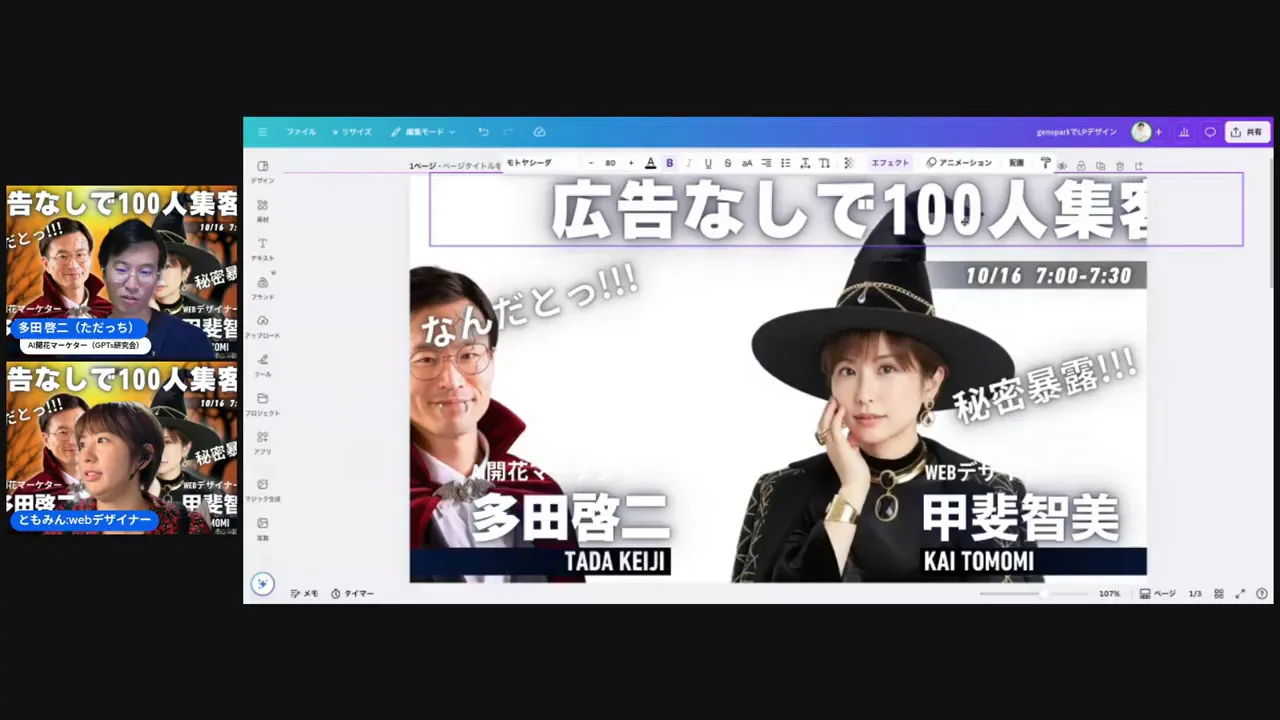

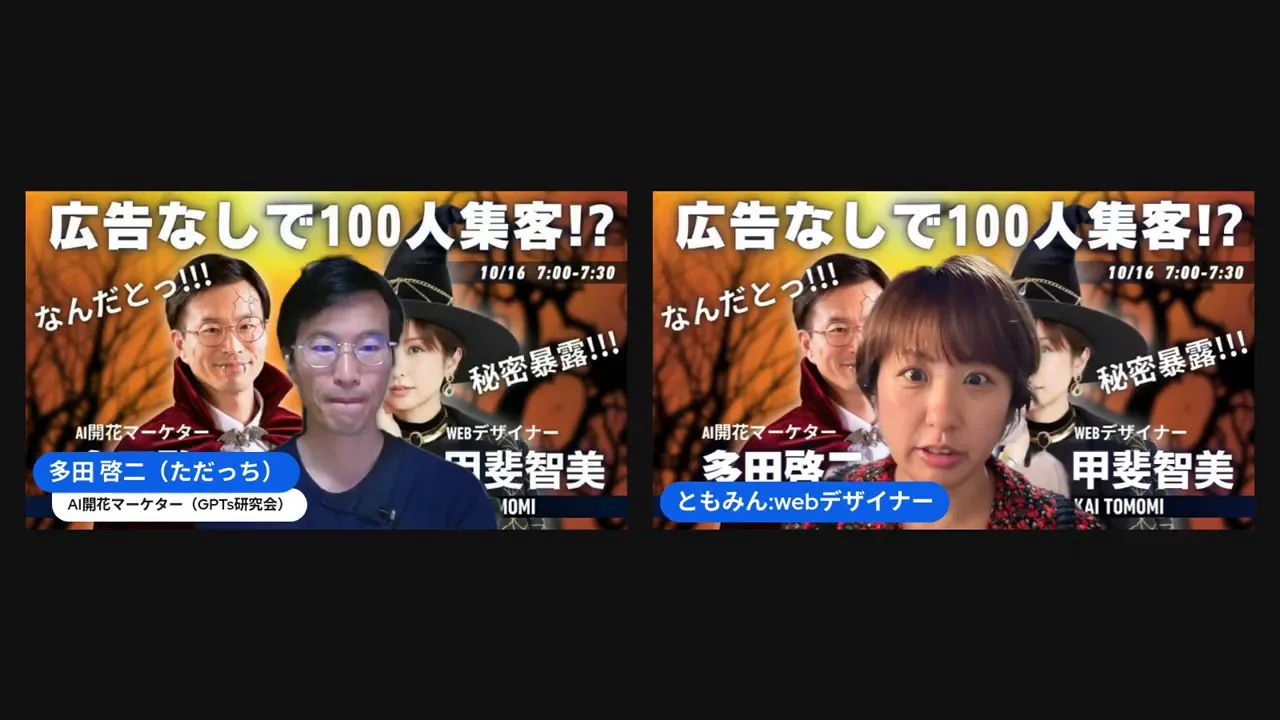

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道さんが配信した「【広告なしで100人集客!】 AI×デザインの魔法をリアル体感 GPTs研究会LIVE(10月16日)」を受けて、私の視点で詳しく分かりやすく、実践的に解説しますよね。配信ではWEBデザイナーのともみん(甲斐智美)さんと、AI開花マーケターのただっち(多田啓二)さんが登壇して、30分の熱量MAXライブで「広告ゼロで100人を自然に集める仕組み」について語ってくれました。

この記事は単なる書き起こしではなく、私(ひろくん/3方よしAI共創コンサルタント)が実務で使えるように再構成したノウハウ記事です。ライブのポイントを拾い、具体的な手順、改善案、失敗談まで盛り込みました。動画を見ながら実践できるよう、セクションごとに動画のタイムスタンプ付きリンクも付けています(※リンクはそのままコピペでブラウザに貼れます)。

目次

- ライブの全体像 🎥

- AIとデザインのコンセプト ✨

- 広告ゼロで人が集まる仕組み 🧲

- ライブならではの“臨場感”と参加者の反応 🗣️

- 事例紹介:生成画像の試行錯誤(ナノバナナ/キクルミ)🐒

- プロフィール画像・サムネイルの作り方(実践)🖼️

- 着物プロジェクトの話:地域×伝統×AI 👘

- AI活用の注意点と改善策 ⚠️

- 実践ワークショップ案:30分ライブ企画の作り方 🛠️

- まとめ:AIとデザインで未来をつくる 🌈

- よくある質問(FAQ) ❓

- 最後に(ひろくんからの一言) 💬

ライブの全体像 🎥

まずはライブの全体像を端的に伝えます。ともみんさんとただっちさんが、AIツールやデザインの工夫を駆使して、広告費ゼロでも人が集まる仕組みを実演・解説したのが今回の主旨でした。配信序盤から「100人」をキーワードに何度も触れ、参加者の熱量を引き上げる演出が随所に散りばめられていたのが印象的です。

ライブ開始直後の導入で「100人集客」という数字が出てくる場面は、視聴者の期待値を一気に上げます。こうした数字提示は“具体性”があり、心理的に「自分も真似できるかも」と思わせる効果があるんですよね。特にリアルタイムでコメントが入るライブでは「今ここで同じことができるかも」と思わせる空気作りが重要です。実際、ともみんさんたちは冒頭からコメントを促し、視聴者参加型の構成にしていました。

動画(01:12): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=72 — 導入で「100人」を何度も強調し、期待感を作る場面です。ここで視聴者の注目を確実にキャッチしていましたよね。

私の考えだと、こうしたライブの導入は3つの要素で成り立ってます。

- 具体的な数値(例:100人)で期待を作る

- 登壇者の信頼性(肩書きや実績)で安心させる

- 視聴者参加(コメント、シェア、質問)を促す

この3点を踏まえると、あなたがライブを企画するときにも初期30秒で「数字」と「ファシリテーターのキャラ」を明確に出すだけで視聴維持率が上がりますよ。

AIとデザインのコンセプト ✨

ライブの肝は「AI×デザイン」で、特に「見た瞬間、心が動く」デザインをどう作るかがテーマでした。ともみんさんはWEBデザイナーとしての視点から、視覚的に人を引き込む要素(ヘッダー、サムネイル、プロフィール画像など)を紹介。デザインは“感情を動かす仕掛け”であると再定義していました。

動画(00:47): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=47 — ともみんさんの自己紹介と「デザインは心を動かす」という主張が出る箇所。ここで「デザインの目的」を明示していました。

ポイントは以下のとおりです。

- 観る人の期待と不安を想像してデザインする

- ヘッダーやサムネイルは短時間で“誰”と“何”を伝えるかが最優先

- AIはあくまで“素材生成や試作”で、最終的な判断は人間が行う

ともみんさんは「AIが作ったデザイン=そのまま使う」のではなく、AIを使って候補を大量に生成し、人間の感性で”選別と微調整”を行っていました。これ、まさに私がいつも言っている「分身AIと人の役割分担」の実践例で、AIは“量”と“アイデア出し”を担い、人間は“意味づけ”と“最終仕上げ”を担うんですよね。

実際、ライブではAIで作った画像を見せながら「ちょっとリボンが不自然」と笑いつつ改善案を出す場面もありました。これ、視聴者としては「AIすごいけど完璧ではない」と安心しつつ、改善の幅が見えるため学びになったはずです。

広告ゼロで人が集まる仕組み 🧲

ここは多くの人が知りたいところ。ともみん&ただっちの話のエッセンスを私流に整理すると、広告費をかけずに人を集めるには、次の4要素が大事です。

- 熱量ある「コンテンツ(ライブや投稿)」

- 瞬時に伝わる「ビジュアル(サムネやプロフィール)」

- 接点を作る「参加誘導(Open Chat、コメント)」

- 次につなげる「SNS横断の導線」

ライブ内でも「Open chatやリアルタイムのチャットを活用してエネルギーを生む」話が出ていました(03:24〜)。コメントが多くなるとアルゴリズム上も優位になるし、視聴者は「自分も参加している」という帰属感を持つんです。だからまずは“参加させること”を最優先にしますよね。

動画(03:28): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=208 — Open Chatやリアルタイム反応の効用について説明しているシーン。ここが実務で一番使える部分だと思います。

広告費ゼロ戦略の具体的ステップ(私のワークフロー)

- 目的を決める(例:ライブでメルマガ登録者を増やす/商品体験会の参加者を集める)

- ワンメッセージを作る(例:「広告なしで100人集まった仕組みを公開」)

- 視認性の高いサムネ&ヘッダーを用意(AIで複数案作り、人が選定)

- 配信スケジュールをSNS横断で告知(X、Facebook、YouTube、LINE)

- 当日は視聴者参加型の演出を用意(コメントでQ&A、簡易投票、プレゼント)

- 配信後はアーカイブ+サマリー+CTAで再利用(SNS用短尺クリップ作成)

ここで注意なのは「戦略的な再利用」。ライブは一度きりではなく、アーカイブ化して横展開することが重要です。ともみんさんたちも「アーカイブに多くの人が来る」と言っていましたが、それを踏まえて配信後に素材を分解して再投稿するのは鉄板戦術です。

ライブならではの“臨場感”と参加者の反応 🗣️

ライブ配信の強みは「臨場感」と「双方向性」です。動画内でもコメントの数や多国籍の参加(デンマークからの参加など)が紹介されていて、国境を超えたコミュニティ作りが進んでいると実感しました。これが「広告を使わずに自然集客」につながる大きな要因です。

動画(12:56): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=776 — デンマーク等海外からの参加もあり、ライブの広がりを示す場面です。

ライブ中にエンゲージメントを上げるコツ

- 名前で呼ぶ:コメントした人の名前を呼ぶだけで「見られている」感が出る

- 簡単なアクションを促す:例「いいね押して」「どこから見てる?」など

- 視聴者の投稿を取り上げる:画像やプロフィールを紹介して反応する

- 次回の期待値を作る:「次は●●をやる」と約束する

ともみんさんは実際、視聴者が作ったプロフィール画像や生成結果を画面で見せながら解説していました。これがコミュニティの盛り上がりを生み、口コミで新しい視聴者を引き込むんですよね。

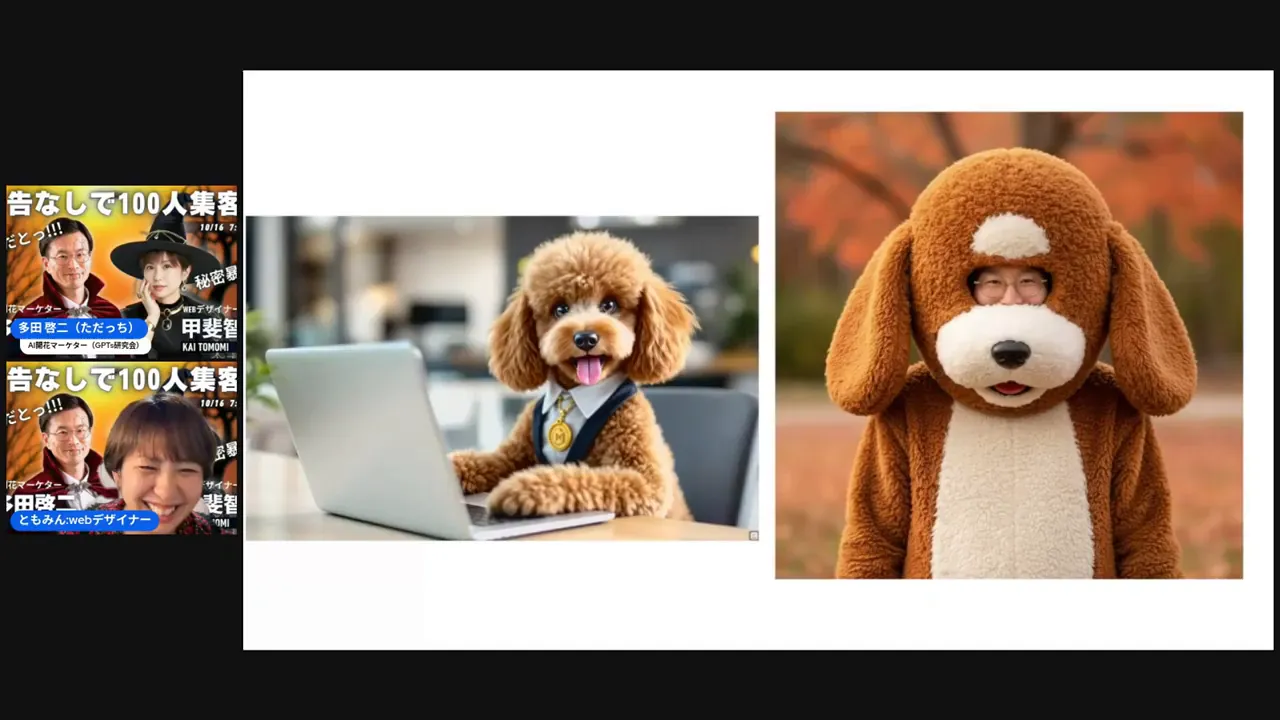

事例紹介:生成画像の試行錯誤(ナノバナナ/キクルミ)🐒

ライブで面白かったのがAI生成画像の実例紹介です。Geminiや各種生成ツールで“キグルミ(着ぐるみ)”や“ナノバナナ”というワードが出てきて、生成物の良し悪しをフランクに評価していました。AIは早いし量が作れるけど、表現の微妙さ(リボンの歪み、テクスチャの不自然さなど)はまだ人間の手で調整が必要だ、という実感が共有されました。

動画(20:26): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1226 — 生成画像の試作品を見せて、どこが良いか/改善点かを話している箇所です。

具体的な学びはこうです。

- AIはイメージの“原案”が得意。短時間で複数案を作らせると方向性が見える。

- 生成物は合成エラーや解剖学的なズレが出やすい。顔やリボンなど細部は後処理が必要。

- 「何を強調したいか」をプロンプトで明確に指定する(例:素材感=キャンバス、色調=暖色、表情=優しい笑顔)

- 生成した候補はSNS向けにトリミングやレタッチしてから公開する

ともみんさんは「これは魔法じゃない」と繰り返していました。AIに頼るのはOKだけど、最終的に使えるクオリティに仕上げるのはやっぱり人の仕事です。私もプロジェクトでAIを使うときは必ず「人間のレビュー工程」を設定していますよね。

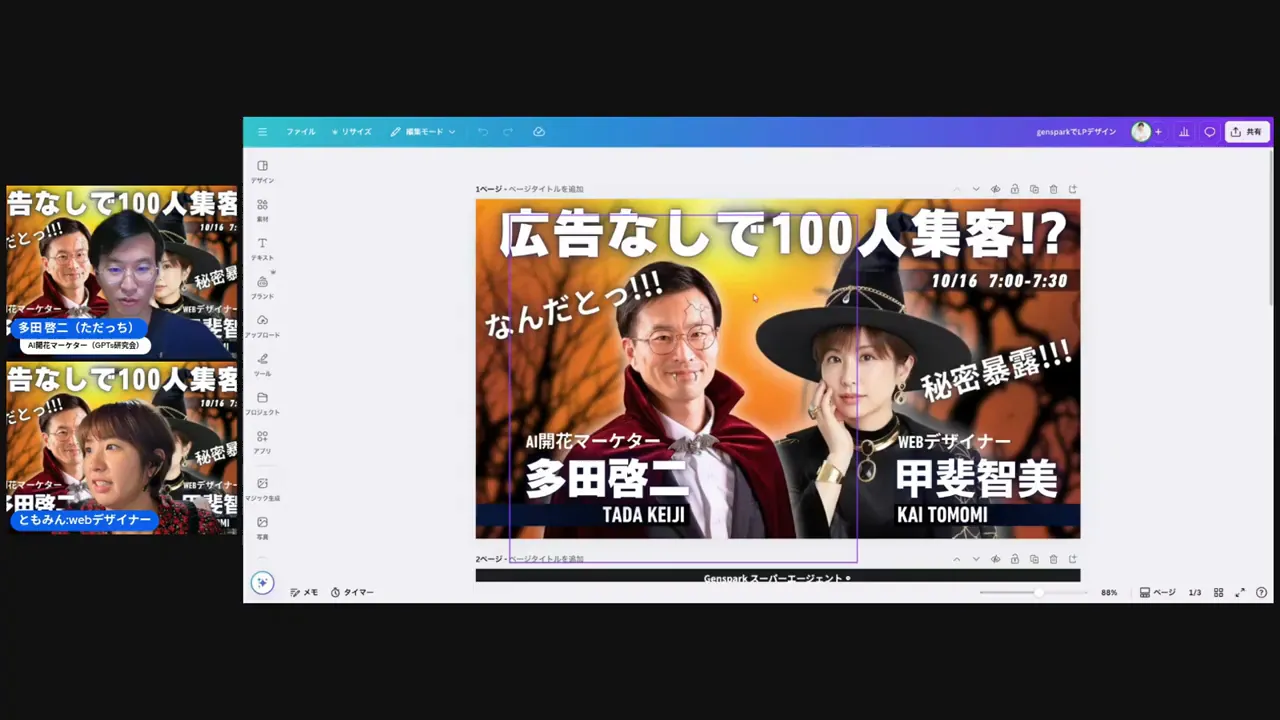

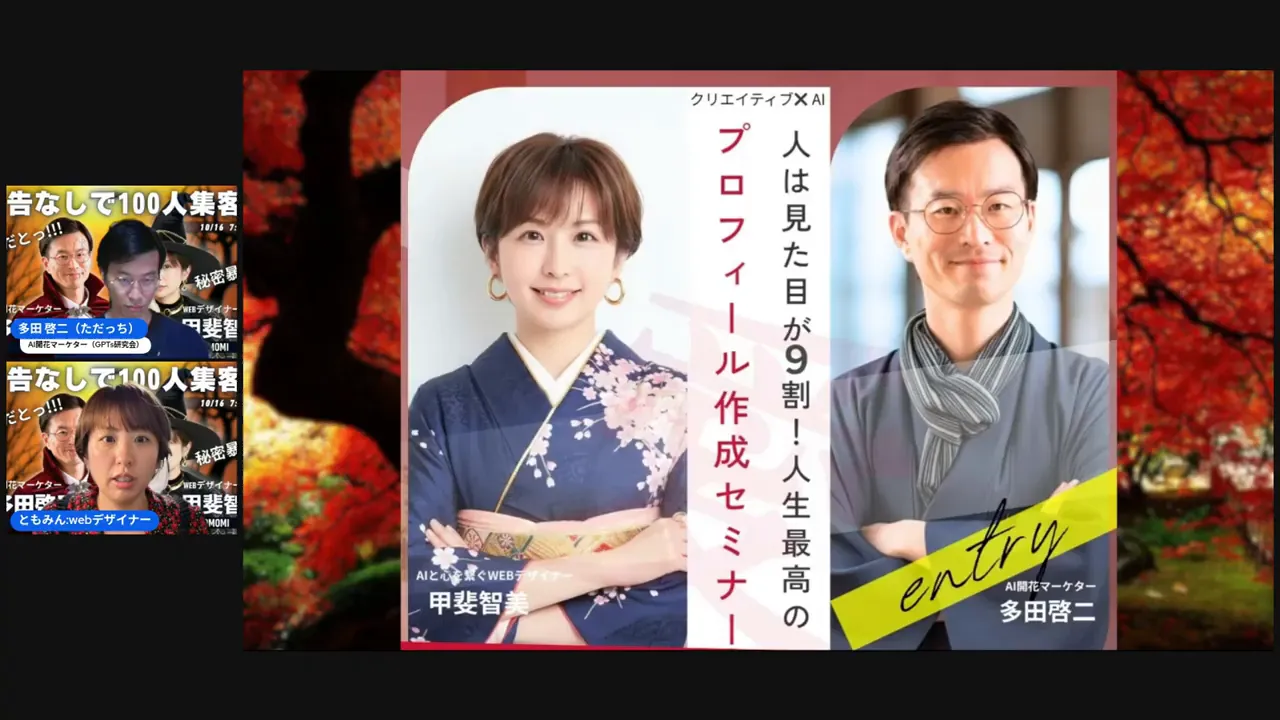

プロフィール画像・サムネイルの作り方(実践)🖼️

ここはデザイナー目線で具体的なTipsが多かったセクションです。ヘッダーやサムネイルは「誰が何をするライブなのか」を1-2秒で伝えられるのが理想です。ともみんさんは、まずは“明確な主題”を作ること、次に“視覚的なコントラスト”を効かせることを推奨していました。

動画(21:20): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1280 — サムネの良い例/悪い例を比較しているシーン。違いが明確で勉強になりますよね。

実践チェックリスト(サムネ制作)

- 主なメッセージは短く:12文字以内が目安

- 人物が映る場合、目線や表情で感情を伝える

- 色のコントラストを意識(背景と文字を分離)

- 余白を活かす:詰め込みすぎない

- 複数案作ってABテスト(AIで複数候補→人が選別)

ともみんさんはCanva等を使った即席の改善も見せていましたが、プロっぽさを出すには細部(シャドウ、微妙な色調、フォントの太さ)へのこだわりが効きます。AIはここで「候補を出し、手間を減らす」役割にすると良いですね。

着物プロジェクトの話:地域×伝統×AI 👘

ライブの後半では、着物(きもの)に関する地域プロジェクトの話題も出てきました。岐阜の老舗やレンタルビジネスとコラボして、AIで作ったビジュアルやプロモーションを活用するケーススタディです。伝統産業とデジタルの掛け合わせは、ローカルでの波及効果が大きいんですよね。

動画(27:29): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1649 — 地域の着物事業とのコラボについて言及する箇所。伝統×AIの話はとても興味深かったです。

着物プロジェクトでの実務ヒント

- オフライン体験(レンタル・着付け)をオンラインで伝える短尺動画を作る

- 高齢層や親世代に響く“物語性”を作る(職人の想い、産地の歴史)

- AI生成のビジュアルは“印刷・告知物”に使う前に色味・解像度を確認

- 協力店との利益分配や予約導線をシンプルにする

私も地域産品のブランディング支援をしていて感じますが、AIで作った素材は「最初の見せ方」を劇的に変えられます。ただし、現場(着物の質感や手触り)を伝えるには必ず動画やハイレゾ写真が必要で、AIだけでは補えない部分を補完する設計が重要です。

AI活用の注意点と改善策 ⚠️

ライブ中にも何度か触れられていたように、AIは万能ではありません。以下に私が普段プロジェクトで気をつけている注意点とその改善策をまとめます。

- 著作権と肖像権の確認:生成画像の元データやモデルの学習元に依存するリスクがあるので商用利用時は注意

- 品質のバラつき:生成物は一貫性が出にくい。テンプレ化できる要素はテンプレ化する

- 微妙なズレ(手やリボン等):ポストプロダクションで修正するフローを必須化

- 誤情報や偏り:AIは訓練データのバイアスを引き継ぐので検証は必須

動画(19:53): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1193 — AIの失敗例を挙げて対策を説明している場面。ここから学ぶべきポイントは多いです。

改善策(ワークフローとして)

- AI生成→人間による一次チェック→外部の目(別デザイナー)で二次チェック→公開

- 生成時に「制約条件」を明示する(色味、素材感、解像度)

- 生成ログとプロンプトを記録して再現性を担保

- 差分修正はAI補助ツール(例えば画像修正AI)で効率化

これ、手数が増えて面倒に聞こえるかもしれませんが、クオリティを担保することで集客効率は上がります。失敗した素材を流すとブランドが毀損しますからね。私の経験上、数時間のチェックで数千円〜数万円の広告効率を失うこともあるので、慎重にやる価値は大きいです。

実践ワークショップ案:30分ライブ企画の作り方 🛠️

ここからは「あなたが今すぐ使えるワークショップ(30分ライブ)設計案」を具体的に示します。ともみん&ただっちの配信を踏まえた実務仕様です。

30分ライブのタイムライン(私が推奨する構成)

- 導入(0:00〜2:00) — 数字とゴールを提示:例「広告なしで100人集めた方法を30分で共有」

- 課題提示(2:00〜6:00) — 視聴者の共感を得る:現状の悩みを代弁

- 解決アプローチ(6:00〜18:00) — 手順と事例を見せる(実際のスクリーンや生成画像)

- ライブ実演(18:00〜26:00) — AIで実際に生成してみる/改善の様子を見せる

- まとめ&CTA(26:00〜30:00) — 次の行動(資料DL、コミュニティ参加)を促す

動画(31:00): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1860 — Facebookグループや次回の案内をしている様子。ここで「次につなげる」流れを作っていました。

ワークショップでの小技

- 事前に参加者に簡単なアンケート(5秒で答えられる)を取ると導入で使える

- ライブ内で生成した画像は必ず「公開前提」で作る(ブランド適合チェック)

- 配信後24時間以内に短尺のハイライトを複数SNSに投下する

ひろくんのワンポイント:LIVEは「終わった瞬間からマネタイズの準備」を始めること。アーカイブを切り出して、小さな広告(SNS広告でなくてもOK)でリーチを伸ばすだけで効果は倍増しますよね。

まとめ:AIとデザインで未来をつくる 🌈

ともみんさんとただっちさんのライブを拝見して改めて感じたのは、AIは「ツール」であり「魔法」ではないということ。でも、それを適切に組み合わせることで、今までよりずっと少ないコストで、人の心を動かせるようになる。つまり「広告費」がなくても“共感”と“参加”をうまくデザインすれば、100人は自然に集まるんだよ、という実証でした。

私の仕事では「分身AI」を活用して社長業の“無人化”を進めています。今回のライブから学べることをまとめると:

- AIはアイデアとスピードを出すのに最適。選別と微調整は人間が担う

- ライブや短尺コンテンツは“体験”を売る。臨場感で関係性を作る

- プロフィールやサムネは“短時間で判断される”ので最優先で磨く

- 地域や伝統産業とAIを掛け合わせると、新しい顧客の導線が生まれる

これらを踏まえて、次のステップとして私からの提案です。すぐに実行できるアクション3つ:

- 今週中に30秒のサムネ案を3つAIで作ってみる(私なら24時間で対応しますよね)

- 次の配信は「視聴者の作品紹介」を中心に据えてコミュニティを活性化する

- 生成画像は必ず「レビュー工程」を入れてから公開。ミスを防ぐ

この記事があなたの次の一歩を後押しできれば嬉しいです。何か相談したいことがあれば、私の分身AIやコンサルでお手伝いできますからね。失敗はネタ、楽しんでいきましょう!

よくある質問(FAQ) ❓

広告なしで本当に100人集めるのは可能ですか?

可能です。重要なのは「何を誰に届けるか」が明確で、見た瞬間に心が動くビジュアルと参加導線(コメント・Open Chat)が用意されていること。ライブの臨場感を作れば、アルゴリズム的にも露出が増え、自然流入が期待できますよね。

AIで作った画像はそのまま使って大丈夫?

そのまま使うのは危険です。生成物には品質のばらつきや著作権リスクが潜んでいることがあるため、必ず人間のレビューと必要に応じたリタッチを行ってから公開しましょう。

ライブ配信でエンゲージメントを上げる簡単な方法は?

コメントを読んで名前で呼ぶ、簡単なアクション(いいね、どこから見てるか)を促す、視聴者作品を画面で取り上げる、次回の予告をする、などの工夫で一気に参加感が高まります。

サムネやプロフィール画像の最優先改善ポイントは?

一番は「誰が」「何をするか」が1〜2秒で伝わるかどうか。文字は短く、人物の表情や色のコントラストを工夫すること。余白を活かしたシンプルな構成がクリック率を上げます。

AI生成で失敗したときの対策は?

生成ログとプロンプトを保存して再現性を確保し、ポストプロダクション(画像修正、レタッチ)をプロセス化する。さらに別のモデルや細かいプロンプトでリトライするのが効果的です。

地域の伝統産業(例:着物)でAIを活かす方法は?

オフライン体験をオンラインで伝える短尺動画を使い、職人や産地のストーリーを前面に出す。AIで作ったビジュアルは入り口として使い、実物の質感は高解像度写真や動画で補完するのがベストです。

ライブ後のアーカイブ活用方法は?

アーカイブをそのまま放置するのはもったいない。ハイライトを短尺(30〜60秒)に切り出して各SNSに投稿し、CTA(コミュニティ参加、資料DL)を必ず付けること。これで効果は何倍にもなりますよね。

どのAIツールを使えばいいの?

生成画像ならGeminiやMidjourney、Stable Diffusion系、テキスト生成はGPT系列が使いやすいです。ただしツールの得意分野や出力のクセがあるので、まずは複数試して「自分のワークフローと相性の良いもの」を選んでください。

最後に(ひろくんからの一言) 💬

ここまで読んでくれて本当にありがとう。ともみんさんとただっちさんのライブから得られる最大のメッセージは「楽しむこと」と「人を動かすデザインの力」です。AIはその手助けをしてくれる最高のパートナーだけど、最後に決めるのは人間の感性です。失敗を恐れず、まずはやってみることが大事。私も一緒に考えますから、気軽に相談してね。愛と感謝を循環させながら、次の一歩を踏み出しましょう!

参考動画(フル配信): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s

動画(15:28): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=928 — AIの進化と1年前との違いについて語る場面。今のAIの“遊び心”と“実用性”のバランスがよく分かります。

動画(22:17): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1337 — キャンバス素材で綺麗に仕上がった例を見せている部分。素材選びの重要性がわかりますよね。

動画(24:50): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1490 — 言葉とビジュアルのバランスについてのトーク。ここがデザインの本質です。

動画(26:25): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1585 — サムネのカッティングや微調整の重要性を解説している箇所。視認性に直結するので要チェックです。

動画(30:12): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=1812 — 視聴者からのアイデア提供を募る場面。参加型の仕掛けがよく分かります。

動画(34:40): https://www.youtube.com/watch?v=ps9TmazYd_s&t=2080 — ライブのフィナーレで“AIと共創する未来”について語るシーン。視聴者に希望を与える締めでした。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |