【特別案内】「分身AIに魂を宿す!共感ストーリー×AI特別モニター説明会」の参加者募集中です!AIにあなたの哲学や物語を宿す具体的な方法に興味がある方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会や、朝LIVEブログを毎日お届けするAI氣道.jp無料メルマガで、AI活用のヒントをぜひキャッチしてください。

おはようございます、ひろくん(田中啓之)です。今日は「AIに魂を宿す」というテーマで、共感ストーリーとAIの共創について、朝のゆったりしたトーンでお話ししました。今回は日常のちょっとした出来事から、声の重要性、AIを使った実験、ラジオやライブ配信での表現方法、そして僕が実践している「分身AI」を使ったプロジェクトの話まで、幅広くお届けしたよ。

Table of Contents

- 🌅 朝のあいさつと今日のテーマ

- 🗣️ 声の力と“声で作る共感”

- 🤧 ライブ中のリアルな出来事—家族の風邪と生活感

- 🧭 AIと共創する“問いの作り方”

- 🔊 実験:AIが作る“私の声”を試した話

- 📻 ラジオ・配信・ポッドキャストでの勝ち筋

- 🧩 分身AI・共同プロジェクトの設計論

- 📸 最大限のキャプチャで振り返る(タイムスタンプ付き)

- 🧰 ひろくん流・実務的ワークフロー(分身AI導入編)

- 💡 僕が伝えたい“三つの哲学”

- 📣 視聴者への呼びかけと今後の予定

- 🧾 まとめ:AIに魂を宿すとは何か?

- ❓ よくある質問(FAQ)

- 📬 最後にひと言(ひろくんより)

🌅 朝のあいさつと今日のテーマ

朝6時半のリズムで始まるこのLIVEは、僕たちの息遣いがそのまま伝わる場所だよね。まずは軽い挨拶から始めて、今日のテーマ「共感ストーリー×AI」のイントロを伝えたんだ。僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、実務と家庭を行き来する中で見つけた示唆(ヒント)をシェアしている。今回の話は、AIを単なる効率化ツールとしてではなく、人の物語や本音を引き出す“対話の場”として捉え直す試みについてだよ。

動画リンク(冒頭 00:19): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=19s

LIVEの冒頭では、その日の気持ちや体調、ちょっとした家庭の出来事を話すことで、画面の向こう側にいる人たちと自然に距離が縮まるよね。これは僕がラジオの現場で学んだ大切なポイントでもある。声のトーン、間の取り方、息遣いそのものが「あ、今、聴いてくれている」「繋がっている」と感じてもらうための第一歩になるんだ。

🗣️ 声の力と“声で作る共感”

僕は以前、放送やメディアに関わる仕事をしていたから、声の重要性は誰よりも分かっているつもりだよ。声には情報だけじゃなくて、その人の感情、人生の履歴、そして人柄が自然と乗っかるんだ。AIの音声合成や「分身AI」の技術が発展して、誰でも声を使った表現がしやすくなったけど、本当に大事なのは“どう使うか”だ。

動画リンク(声について語る 01:40): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=100s

ポイントは3つだよ。

- 声は「信頼」を生む。ライブ配信での声の質(明瞭さやトーン)が高ければ、共感のハードルが自然と下がる。

- 声は「記憶」を呼び覚ます。ふとした声の調子が、聞き手の過去の体験や感情を呼び出すきっかけになる。

- 声は「対話」を促す。聞き手が「あ、今コメントしても大丈夫だな」と感じるような、参加したくなる空気を作る。

AIで僕の声をそっくり再現することは技術的には可能だよね。だけど、僕たちがやりたいのは単なる“モノマネ”じゃない。「魂を宿す」っていうのは、その声が語るストーリーに“人間らしい温度”や“その人ならではの価値観”をしっかり与えることなんだ。

🤧 ライブ中のリアルな出来事—家族の風邪と生活感

配信中に話したことだけど、実はライブの前後で家族がインフルエンザにかかっていて大変だったんだ。妻や子どもが次々に体調を崩して、僕も少し風邪をひきかけたりして。こういう“生活の現実”をあえてそのまま話すことで、視聴者は安心するんだよね。「完璧な配信者」なんて誰も求めていなくて、同じように生活している人間だって分かるから。

動画リンク(家庭の話 03:14): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=194s

家庭の話をする効果は想像以上に大きい。特に僕のような“主夫社長”の立場だと、家族ネタや家事・育児の失敗談は共感の宝庫になる。視聴者の中にも同じような経験をしている人が必ずいるし、「ああ、自分だけじゃないんだ」と気持ちが軽くなる瞬間を作れるんだ。

🧭 AIと共創する“問いの作り方”

僕がAIコンサルでよくやるのは、AIと一緒にお客さんの本音を引き出す「問い」を作ること。問いが良ければ対話も深くなる。これは、美味しい料理を作るために、良い食材(情報)と良いレシピ(問い)が必要なのと似ているよ。

ライブ中に紹介した3ステップはシンプルで効果的だ。

- 過去を問いかける(あなたの原体験は? なぜそれを始めたの?)

- 現在を問いかける(今、あなたが感じている課題や喜びは?)

- 未来を問いかける(本当はどうなりたい? 誰を幸せにしたい?)

動画リンク(過去・現在・未来 08:50): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=530s

これをAIに読み上げてもらったり、AIに補助してもらって対話することで、話し手の本音を引き出せる。AIは絶対に話を遮らない“最高の聞き上手”にもなり得るし、逆に話し手の思考を整理して言語化してくれる“鏡”の役割も果たしてくれるんだ。

🔊 実験:AIが作る“私の声”を試した話

配信でも触れたけど、僕は自分の声でAI音声を作る実験をしているんだ。例えば、ブログや読み物のナレーションを生成したりね。技術的には、数十秒から数分程度の音声データを収録してモデルに学習させ、出力を微調整するだけ。だけど、そこには倫理や権利、そして“その人らしさ”をどう守るかという重要な課題が常にあるよ。

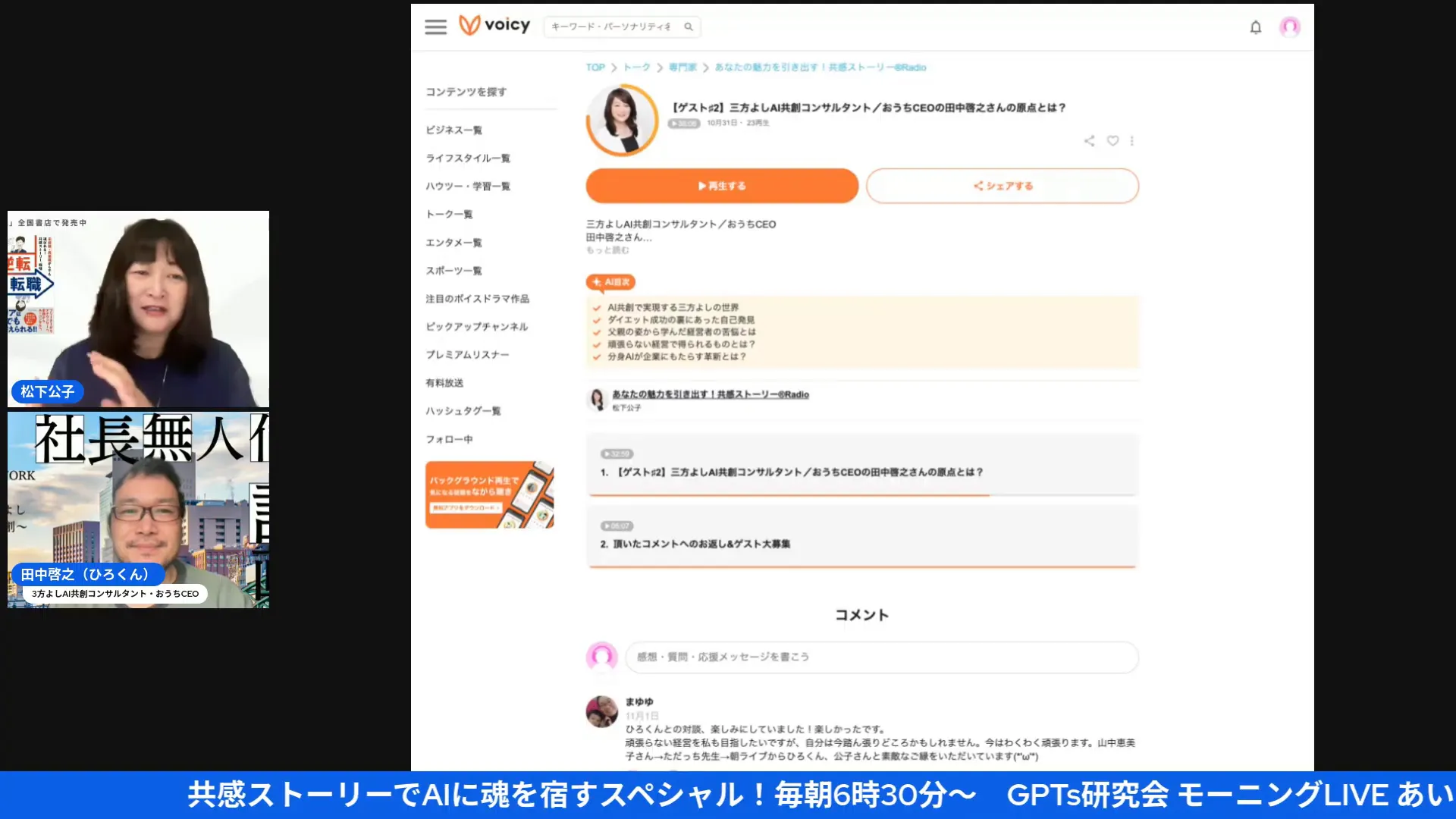

最近の面白い実験としては、僕がゲスト出演させてもらったVoicy「共感ストーリー®Radio」の音声を、僕の分身AIに聞かせて「出演感想ブログ」を書かせる、というのをやったんだ。(実際のVoicy放送はこちら!)

AIは「涙腺が危くなる瞬間もあって」なんて、僕が言ってないことまで“僕らしく”書いてきて(笑)。詳しくは「【Voicy出演】共感ストーリー®Radioで思わず素が出ちゃった38分。」というブログ記事にまとめたから、ぜひ読んでみて。

動画リンク(AI音声実験 20:28): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1228s

実際のステップはこんな感じだよ。

- 声のベースを収録する(複数のトーン、速度、感情を込めた声を録る)

- AIモデルに学習させる(最近のツールは小さなデータでもかなり調整可能)

- 生成物をヒアリングして修正する(イントネーション、感情表現、変な間がないかチェック)

- 再利用ポリシーを決める(どこで使うか、誰が使えるか、悪用されない仕組み)

僕はブログやラジオ向けの読み上げをAIで作って、それをさらに自分でチェック(いわば“AIの自分”と“生身の自分”での共創だね)してから公開するというワークフローにしている。ダウンロード禁止の制約があっても、画面から音を録ってファイルにする方法は技術的には存在するけど、常にルールと倫理を最優先する姿勢が「3方よし」の基本だと考えているよ。

📻 ラジオ・配信・ポッドキャストでの勝ち筋

過去の放送経験から言うと、メディアで成功するのは“才能だけ”じゃない。習慣、準備、そして共感を生むコンテンツ設計が必要だ。番組へのオーディションがあっても、声やパーソナリティだけでなく「あなたが伝えるべき物語」がしっかりしているかが評価されることが多いよ。

動画リンク(メディアの話 17:17): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1037s

リスナーを増やすための具体策をいくつか紹介するね。

- 一貫した配信時間とテーマを守る(「この時間に来ればひろくんがいる」という安心感)

- 番組冒頭で「今日はこれを学べます」と期待値を作る(聞き手は何を得られるかを明確に)

- リスナー参加型の仕掛け(コメント、質問、投票)を必ず作る

- AIを使ってサマリーやハイライトを自動生成し、SNSで拡散する(手間を減らして露出を増やす)

僕はこういう手法で、視聴者と信頼関係を地道に積み上げてきた。特に僕のように家庭や経営の話(一見バラバラに見えるが「人生」という点で共通している)を混ぜると、長期的なファンがつきやすいよ。

🧩 分身AI・共同プロジェクトの設計論

ここは僕のコア領域の一つだよ。「分身AIを作る」という話は、単に業務の自動化を意味しない。分身AIは「社長の考え方や価値観を可視化して、チームや顧客に伝える道具」だ。僕はこれを“社長無人化計画”って呼んでいる(笑)。

例えるなら、社長の頭の中にある“秘伝のタレ”のレシピをAIに学習させるようなもの。これまでは社長の「感覚」や「経験」に頼っていた判断基準をAIが引き継ぐことで、チームの誰もが一定の品質で“秘伝の味”(=社長の判断)を再現できるようになるんだ。

動画リンク(分身AIプロジェクト 24:16): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1456s

設計の基本フレームワークはこうだよ。

- 理念・価値観の言語化(稲盛和夫さんの成功方程式を僕なりに再定義して共有するなど、哲学レベルのすり合わせ)

- 行動指針と判断基準の明確化(「AとBで迷ったらAを選ぶ」といった意思決定のルール化)

- 対話テンプレートの作成(よくある問い合わせや相談への「社長ならこう答える」という応答例)

- トーン&マンナーの設計(語尾、語り口、絵文字の使い方まで細かく)

- 運用ルールと監査(誰が最終チェックするか、どのくらいの頻度でAIを更新するか)

これを徹底的にやることで、AIが勝手に暴走するリスクを減らせるし、チームにとっても読み取りやすい“生きたマニュアル”になる。僕は実際にこの方法で、複数社の分身AI設計を支援しているよ。

📸 最大限のキャプチャで振り返る(タイムスタンプ付き)

ここからは配信のキーモーメントをキャプチャで振り返っていくよ。スクリーンショットごとにタイムスタンプ付きの動画リンクも載せるので、気になったシーンがあればその時間に飛んでみてね。

00:19 — 配信開始のあいさつ

動画リンク(00:19): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=19s

冒頭の挨拶はリズム作りに最重要。短くても誠実に、今の自分の状態を伝えることがポイントだよね。

00:57 — 自己紹介とプロジェクト紹介

動画リンク(00:57): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=57s

自分が何者か、何を提供できるかを一言で伝えられるように準備しておくと、聞き手の安心感が全然違うよ。

03:14 — 家庭の事情を赤裸々に語る

動画リンク(03:14): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=194s

こういう「生活感」や「現場感」がある話って、視聴者の心を掴む。僕自身も身近なエピソードを話すことで自然に共感を得たよ。

08:50 — 過去・現在・未来の問いかけ紹介

動画リンク(08:50): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=530s

問いの作り方はAI共創においての核。これを適切に設計すると、AIが単なる道具から本当の対話パートナーになるんだ。

17:17 — メディアとオーディションの話

動画リンク(17:17): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1037s

オーディションは数字(フォロワー数など)だけじゃない。その人の「物語」が評価される場面があるから、資料だけでなく“背景”を語る準備をしておくといいよ。

20:28 — AI音声実験の記録

動画リンク(20:28): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1228s

実験の詳細や音声ファイルの扱い方、倫理的配慮についても語った。実務的なノウハウは後述のワークフローを参考にして。

24:16 — 分身AIプロジェクトの全体像

動画リンク(24:16): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1456s

ここでは運用や導入のフェーズ、チームへの浸透方法について深掘り。導入の前に必ず「理念の言語化」をやろう。

🧰 ひろくん流・実務的ワークフロー(分身AI導入編)

僕が実際にクライアントに提供している「分身AI」導入の具体的なステップを公開するね。ステップはシンプルだけど、各段階でしっかりとした設計とレビュー(振り返り)を入れるのが鍵だよ。

- ヒアリング(理念と判断基準の抽出)

僕はまず経営者本人とじっくり話す。単なるスキルや成果じゃなくて、「何のためにそれをやるのか?」という“哲学”を100回くらい聞くよ。ここが甘いと、AIの回答が薄っぺらくなってしまう。 - ドキュメント化(行動指針・応答テンプレの作成)

ヒアリングした哲学を、具体的な行動指針や、よくある問い合わせに対する応答テンプレートに落とし込む。テンプレは感情の表現や語尾まで細かく決めるよ。 - 音声サンプルの収録(トーン・間・感情)

(音声も使う場合)音声は複数パターン収録。「怒り」「悲しみ」「喜び」「諭す」トーンなど、場面に応じた声を用意する。 - AIへの学習と調整

作成したドキュメントや音声データをAIモデルに学習させる。生成結果を人間が何回も聞いて、イントネーションや語尾を微修正する。 - 実地テストとフィードバック

まずは社内だけで一度運用してもらい、想定外の発言がないか、価値観が正しく伝わっているかを確認する。ここでのフィードバックが最も重要。 - ローンチと運用ポリシーの策定

どのチャネル(社内チャット、顧客対応など)で使うか、誰が最終承認するかを決めておく。AIを定期的に“教育”し直す更新スケジュールも必須だよ。

動画リンク(ワークフロー 24:22): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1462s

このワークフローは、単に技術を導入するだけでなく、その会社の「文化」と「信頼」を整えるためのものだよ。AIを導入して「ラクになった」だけでなく、「チームの意思疎通がスムーズになった」と感謝されるチーム運用を目指してる。

💡 僕が伝えたい“三つの哲学”

最後に、僕がAI共創や分身AI、そして人生そのもので大事にしている考え方を三つにまとめたよ。配信でも何度も繰り返した大事なポイントだ。

- 家族第一・愛と感謝の循環

家族や身近な人がうまくいっていないと、仕事もうまく回らない。家庭という一番小さなコミュニティの声を大事にすることが、最終的にプロジェクトや社会への信頼に繋がるよ。 - 共創>競争

AIも含めて「一緒に作る」という姿勢が、生産性と幸福度の両方を生む。競争は短期的にはいいけど、長期では疲弊する。「三方よし」の精神だね。 - 失敗はネタ

134kg→83kgのダイエット(約50kg減!)や事業での失敗から学んだことは山ほどある。失敗を隠さず「美味しいネタ」として開示することで、共感が生まれる。

動画リンク(哲学 14:43): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=883s

この三つは僕の価値観であり、分身AIやコンテンツに一貫して反映させている「魂」の部分。これをベースにすると意思決定が早くなるし、AIが判断に迷った時の“憲法”になるんだ。

📣 視聴者への呼びかけと今後の予定

配信の終盤では、視聴者に向けてフォローやコメント、シェアのお願いをしたよ。これは単なるプロモーションじゃなくて、この「場」をコミュニティとして一緒に育てるために必要な行動だ。

- コメントは「即時アウトDプット」になって学びが深まる

- シェアは「共感の輪」を広げる行為

- 気になるテーマがあればリクエストしてね(次回のテーマに反映するよ)

動画リンク(呼びかけ 31:32): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=1892s

また、定期的に朝の配信やワークショップ形式のライブを予定しているから、興味がある人はフォローしてほしい。AIを一緒に学ぶ仲間が増えると嬉しいな。

🧾 まとめ:AIに魂を宿すとは何か?

今日伝えたかった本質はシンプルだ。AIは強力な道具だけど、その道具に魂を宿すのは僕たち人間の「物語」だ。声、問い、価値観、そしてそれらを落とし込む実務的な設計。それらを丁寧に紡いでいけば、AIは単なる自動化の手段から“共創パートナー”へと変わるよ。

動画リンク(締めくくり 36:00): https://www.youtube.com/watch?v=Um6nbJqicgE&t=2160s

僕は45歳の主夫社長として、50kgのダイエット経験、事業での挫折、そして現在のがんとの向き合いを通じて得た人生観をAIに落とし込みながら、共に働く未来を作っていきたい。興味がある人は声をかけてほしいし、まずは小さな問いから一緒に始めよう。

❓ よくある質問(FAQ)

Q. 分身AIって何から始めればいいですか?

A. まずは「自分の価値観」や「意思決定の基準」を言語化することから始めよう。難しければ、AIに「なぜこの仕事をしているの?」とインタビューしてもらうのも手だよ。そこが固まれば、AIに学習させるべきデータやトーン、応答テンプレが明確になる。小さく始めて、PDCAで改善するのがコツだ。

Q. AI音声を使う際の注意点は何ですか?

A. 声の使用には倫理と権利が絡むから、本人の同意や使用範囲(社内のみ、商用利用OKなど)を明確にしておくこと。さらに生成された音声は必ず人間がヒアリングして、不自然な言い回しや誤解をまねく表現がないか確認しよう。特に商用利用の場合は、利用するAIツールのプラットフォーム規約を必ず遵守してね。

Q. ラジオやライブで共感を生むコツは?

A. 「生活感」や「失敗談」を素直に話すこと。これが一番の近道だよ。完璧な姿より、一緒に成長していく姿を見せること。加えて、視聴者を巻き込む問いかけ、定期的な配信スケジュール、そして聞き手の反応に応じた柔軟な対応が重要。AIを使ってハイライトやサマリーを作れば拡散もしやすくなるよ。

Q. 分身AIの運用で最初に気をつけるべきことは?

A. ゴールを明確にすること。「何を自動化したいのか」「誰に何を届けたいのか」、その優先順位をはっきりさせておくと運用がブレない。また、AIが答えられない質問が来た時の「緊急時のエスカレーションルール」や「最終承認者(人間)」を必ず決めておくと安心だよ。

Q. AIと共創する際の心構えは何ですか?

A. AIは万能じゃない、ということを知っておくこと。僕らが教えたこと(データ)しか返してこないから、問いの作り方やデータの選び方がすべてを決める。だから失敗を恐れず、AIを“新入社員”だと思って、検証と改善を繰り返して一緒に学ぶプロセスだと考えてね。

Q. ひろくんのオンライン相談はどうやって申し込めますか?

A. 配信のコメントや、このブログの最後にあるGPTs研究会やメルマガから案内していることが多いよ。興味があればまずは短時間の相談枠を申し込んでみて。僕らのプロジェクトは実務ベースで進めるから、課題感を事前に共有してもらうと当日の密度が高くなるよ。

📬 最後にひと言(ひろくんより)

今日は最後まで読んでくれてありがとう。AIは僕らの人生を変えるポテンシャルを持っているけど、結局はそのAIを使う「人間の物語」が核になるんだよね。あなたの物語を一緒に紡いで、それを分身AIとして形にしていく。そんなプロジェクトをやっていきたいし、あなたの挑戦も全力で応援したい。

気になったことあればコメントしてね。次回の朝ライブも一緒にやろう。じゃあまたね、ひろくんでした。

今日のLIVEでお話しした「分身AIに魂を宿す」具体的なステップを、「共感ストーリー×AI特別モニター説明会」で詳しく解説しています。ご自身の価値観をAIに組み込むプロジェクトに興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください!

AIとの共創や「分身AI」についてもっと深く学びたい方は、最新AI情報満載の無料朝LIVEを毎日実施しているGPTs研究会や、朝LIVEブログを毎日お届けするAI氣道.jp無料メルマガへのご登録がおすすめです。一緒に学んでいきましょう!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ T |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |