最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会と、朝LIVEブログをメルマガで毎日お届けするAI氣道.jp無料メルマガもチェックしてみてくださいね。

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回は「Gensparkのファクトチェック機能」をテーマにしたライブ配信の内容を、私なりの視点で丁寧に解説しつつ、実践的な使い方、注意点、学生や起業家がどう活用できるかまで深掘りしていきますよね。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIを現場でどう使うかを常に考えています。今回の内容はリサーチ、レポート、プレゼン資料作成、そして情報発信を安心して行いたい人に特に刺さると思います。

Table of Contents

- 🧭 今日の記事の構成と要約

- 🔎 Gensparkのファクトチェック機能って何?

- 📸 動画解説①(00:35〜):オープニングと登壇者紹介

- 🧾 動画解説②(03:28〜):Gensparkファクトチェック機能の概要

- 📸 動画解説③(04:38〜):PDF・ローカルファイルの読み込み活用

- 🤖 動画解説④(11:02〜):GPTs研究とプロファイル機能

- 🛠 動画解説⑤(15:30〜):Super Agent(カスタムAI)の作り方

- 📸 動画解説⑥(18:28〜):PDF一括処理と引用元リンク生成

- 📚 動画解説⑦(19:52〜):Consensus等、外部ツールとの比較

- 📸 動画解説⑧(32:00〜):関連セミナーの案内

- 🧩 なぜ「ファクトチェック」が今、本当に必要なのか?

- 🧭 実践!Gensparkを使ったファクトチェック手順(私の現場テンプレ)

- ⚠️ 注意点:ここが落とし穴(AIの限界と対策)

- 🔁 私が薦める「スクショ保存&出典管理」ワークフロー

- 🎯 学生・起業家がGensparkをどう使えば差がつくか

- 🧩 Super Agent を仕事で作るときの考え方(カスタム設計)

- ✅ 具体的プロンプト例(そのままコピペして使える)

- 🧾 成果を出すための「運用チェックリスト」

- 🌱 教育現場・就職への示唆

- 📸 動画解説タイムスタンプ一覧(まとめ)

- 💡 まとめ — 私が今日あなたに伝えたいこと

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📣 最後に(ひろくんからのお願い)

🧭 今日の記事の構成と要約

この記事では以下の流れで進めます。ライブ内で話されたポイントをスクリーンショットとタイムスタンプ付きで整理し、実務で使える手順と注意点、そして教育・就職への示唆まで深く書きます。SEOや実務向けに具体的なテンプレやプロンプト例も載せました。

- Gensparkのファクトチェックとは何か(概要)

- ライブでのデモ解説(キャプチャ付き)

- 実務での使い方ステップバイステップ

- 「Super Agent/カスタムGPTs」の活用法

- 学生・起業家が得られる具体的メリット

- 危険性・誤情報への対策とチェックリスト

- よくある質問(FAQ)

🔎 Gensparkのファクトチェック機能って何?

まず結論から言うと、Gensparkのファクトチェック機能は「AIに任せたリサーチの精度を上げる補助」をしてくれるツールです。単に答えを出すだけでなく、出力の根拠となる引用元リンクや画像を付けてくれる点が非常に便利なんですよね。

【初心者向け解説:料理に例えると?】

普通のAIに「美味しいカレーの作り方」を聞くと、AIが学習した情報から「最適なレシピ」を(AIが考えて)作ってくれます。しかし、そのレシピが本当に美味しいか、信頼できるかは別問題です。

Gensparkのファクトチェック機能は、例えるなら「出典明記のレシピ」です。「このスパイスの配合は、有名シェフAの著書Xページの記述に基づいています(リンクはこちら)」と、根拠(引用元)をしっかり示してくれます。これにより、私たちはその情報が信頼できるか、元ネタは何かをすぐに確認できるわけです。

ライブでの説明では特に以下の点が強調されていました。

- 情報の正確性を素早く調べられること

- 引用元リンクや画像付きで根拠をチェックできること

- リサーチ、資料作成、プレゼン作成に直接使えること

僕の現場経験から言うと、「調べて終わり」だった作業が「根拠までしっかり示す」作業に変わるだけで、社内外の信頼度が劇的に上がります。情報発信する側としては、信頼性は命ですからね。

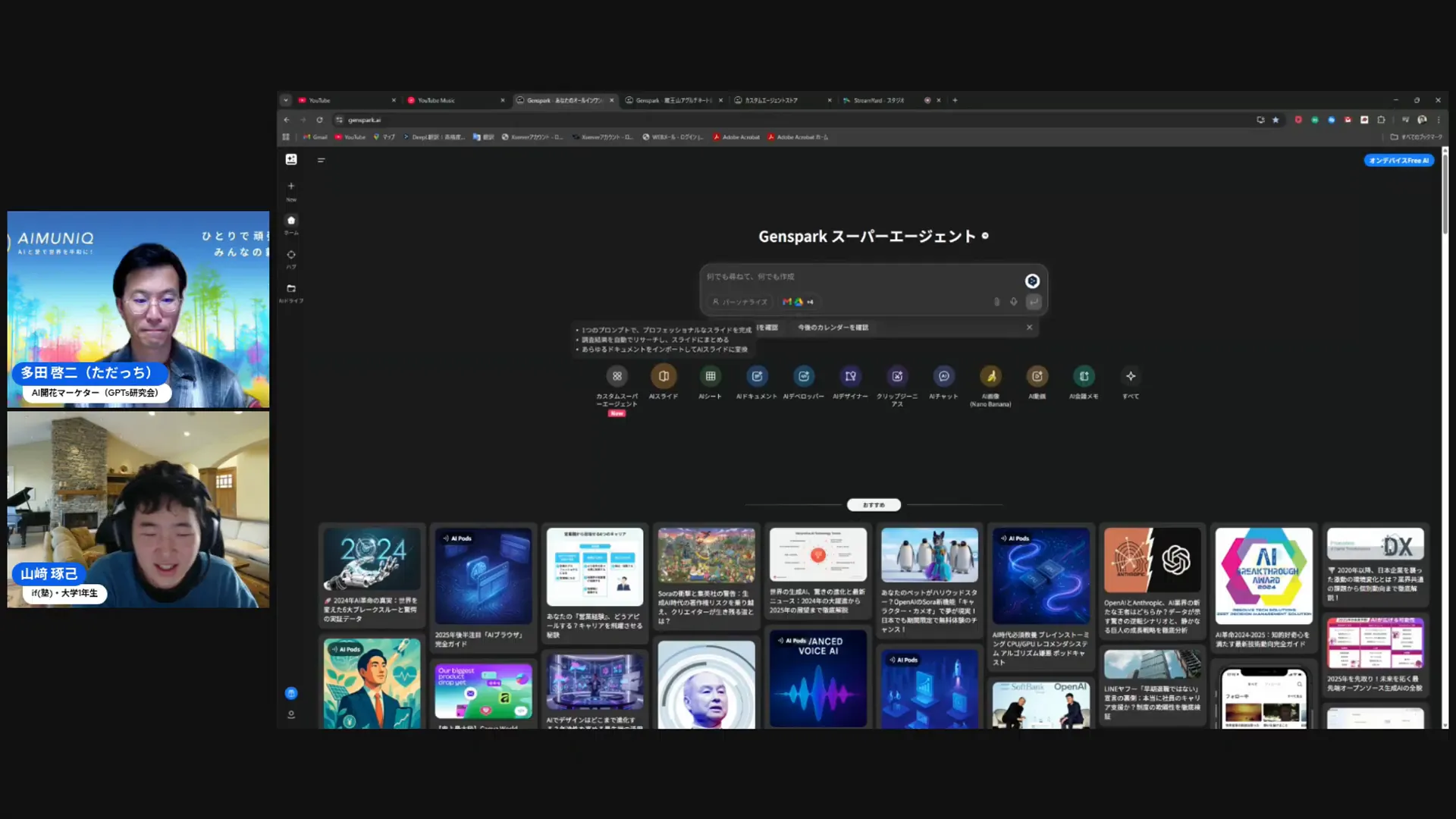

📸 動画解説①(00:35〜):オープニングと登壇者紹介

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=00m35s

ここでは司会(多田啓二(ただっち)さん)とゲストの山﨑琢己くんの紹介が行われます。山﨑くんは大学生起業家としてGensparkを実際に使っているユーザー視点のゲストです。学生の立場からの活用例や、起業家としてのニーズは非常に参考になりますよね。

ポイント:

- 学生目線の生々しい活用事例が聞ける

- 実運用での便利さや課題を率直に語ってくれる

🧾 動画解説②(03:28〜):Gensparkファクトチェック機能の概要

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=03m28s

ここで山﨑くんが「Fact-checked」というワードを出しながら、Genspark上でのチェック方法を説明しています。新技術が出始めの段階で、ユーザーが何を気にするかを押さえた説明になっていました。

私の補足:

- AIが出した答えの「出どころ」を示すことの重要性

- 引用元が明示されることで、第三者への説明が容易になる

- 初見ユーザーでも直感的に使えるUIが多いのが好印象

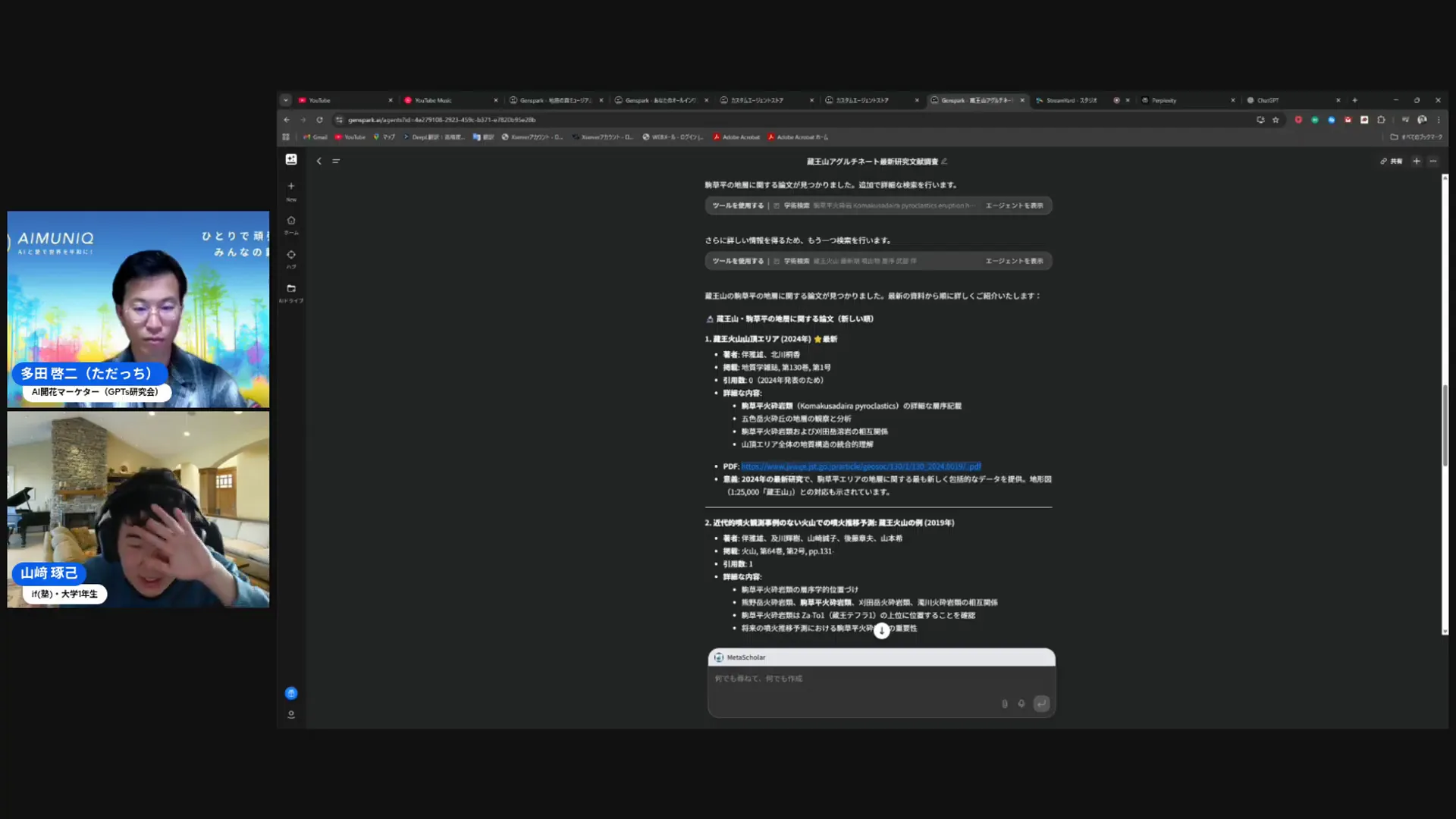

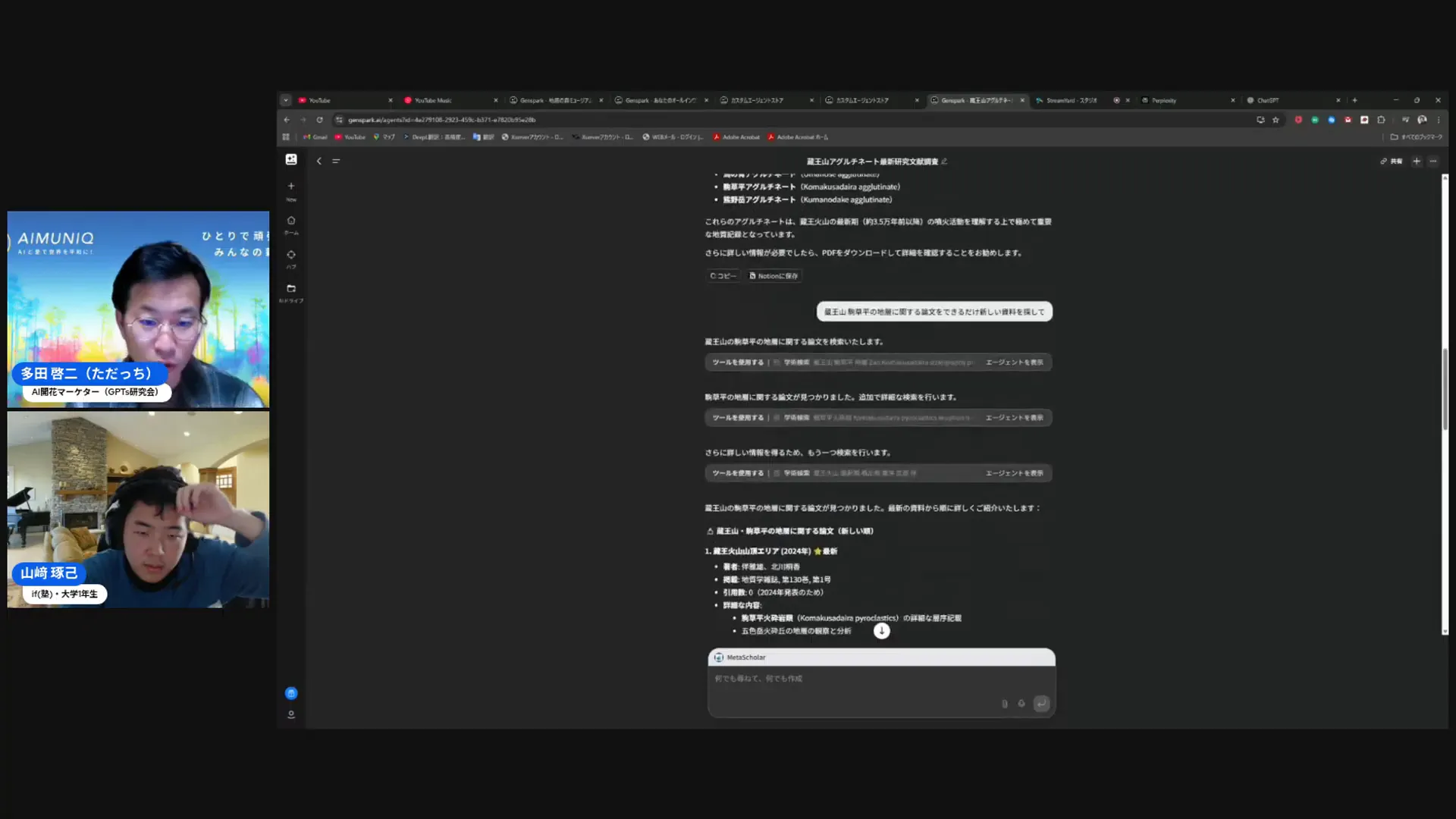

📸 動画解説③(04:38〜):PDF・ローカルファイルの読み込み活用

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=04m41s

ここは実務で超重要な部分です。山﨑くんが示していたように、PDFやローカルファイルを読み込ませて一括でファクトチェックする機能は、レポート作成の時間を劇的に短縮します。しかも引用元のページに直接戻れるリンクが付くので、再確認や証跡の作成に便利です。

【初心者向け解説:仕事に例えると?】

これは、「優秀なアシスタントが、山積みの資料(PDF)を全部読んでくれる」ようなものです。あなたが「去年の売上データ、どこに書いてあったっけ?」とアシスタント(Genspark)に聞くだけで、アシスタントは10個のPDF(ローカルファイル)を瞬時に読み、「Aレポートの5ページ目と、Bレポートの12ページ目に記載があります」と、該当箇所をピンポイントで開いて見せてくれるイメージです。これ、自分でやったら大変ですよね。

具体的なユースケース:

- 授業やゼミのレポートで複数文献をまとめる

- 社内資料で過去の報告書や仕様書を根拠として示す

- プレスリリースや外部に公開する資料の出典チェック

実務テンプレ(私が現場で使っている手順):

- Step 1: 参照したいPDF/Wordファイルをアップロード

- Step 2: 「要約+ファクトチェック」を依頼(例:この資料の主張で確認すべき3点を示して)

- Step 3: 出てきた引用元をスクリーンショットで保存し、出典リストを作る

🤖 動画解説④(11:02〜):GPTs研究とプロファイル機能

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=11m02s

ここでは「GPT-C Research Center」やVTプロフィールなど、研究・プロファイル系の話題が出ています。AIをただ使うだけでなく、使い方や研究をコミュニティで共有している点がポイントです。私も分身AIやチームの知見蓄積にはプロファイル化が重要だと考えています。

実務的な示唆:

- 社内のナレッジをGPTプロファイルに落とし込むことで再現性が上がる

- 誰が何をやったかの履歴が残るとクレーム対応やエビデンス作成が速くなる

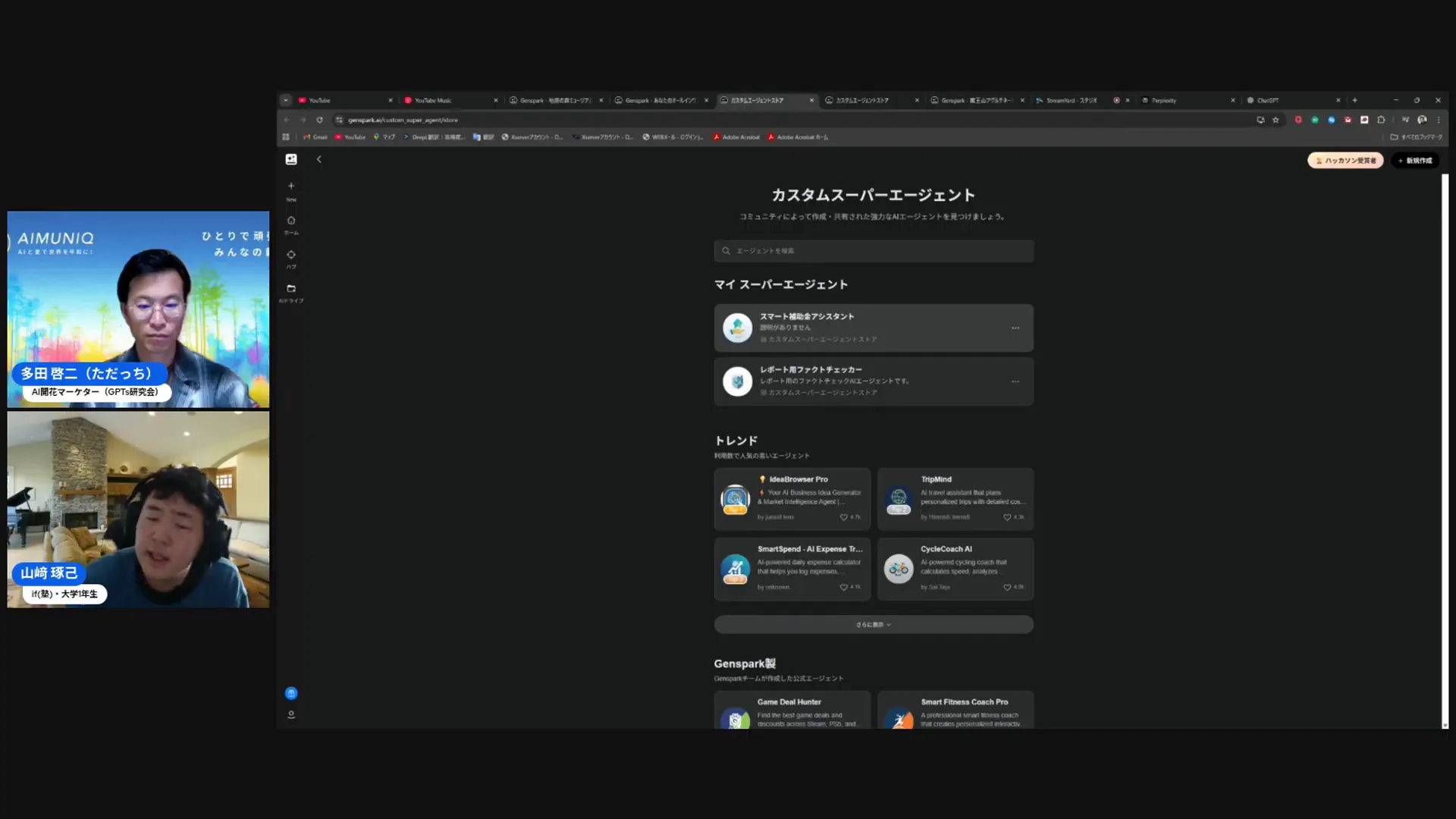

🛠 動画解説⑤(15:30〜):Super Agent(カスタムAI)の作り方

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=15m30s

このパートは超実践的。Super Agentをカスタムして、独自のワークフローに組み込む話です。山﨑くんは「名前、説明、コマンド定義」をして割りと簡単に作れたと言っていました。カスタムの手軽さは導入障壁を下げますよね。

【初心者向け解説:家電に例えると?】

通常のAI(ChatGPTなど)は、「万能なシェフ」です。カレーも寿司も作れますが、毎回「こういう味付けで、この材料で…」と細かく指示(プロンプト)が必要です。

一方で「Super Agent」や「カスタムGPT」は、「専用の家電(例:炊飯器)」を作るようなものです。「お米を炊く」という特定の作業に特化させ、「早炊きボタン」や「玄米モード」といった専用コマンドを定義します。一度作れば、あとはボタンを押すだけで、誰でも同じ品質の(お米が炊ける)成果物が出せるようになります。

私のおすすめカスタム例:

- 「学術チェックエージェント」:文献の引用形式と信頼性判定を自動で出力

- 「PR検証エージェント」:プレス文の主張を第三者ソースで検証してスコア化

- 「学生向けリサーチサポート」:レポート用に一次情報、二次情報を整理して引用テンプレを生成

📸 動画解説⑥(18:28〜):PDF一括処理と引用元リンク生成

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=18m34s

PDF読み込み後に「ワンクリックで元サイトへ飛べる」という操作デモ。ここが実用面での肝になります。資料作成者は出典を一個ずつ探して貼る必要がなくなるため、作業効率が爆上がりしますよね。

📚 動画解説⑦(19:52〜):Consensus等、外部ツールとの比較

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=19m52s

ライブではConsensusというツールも引き合いに出されていました。これは学術論文に特化したAI検索エンジンです。要は「どの程度の深さで、どれだけ信頼性の高いソースを提示できるか」が勝負です。Gensparkは一般的なWebリサーチやPDF連携に優れている印象を受けました。

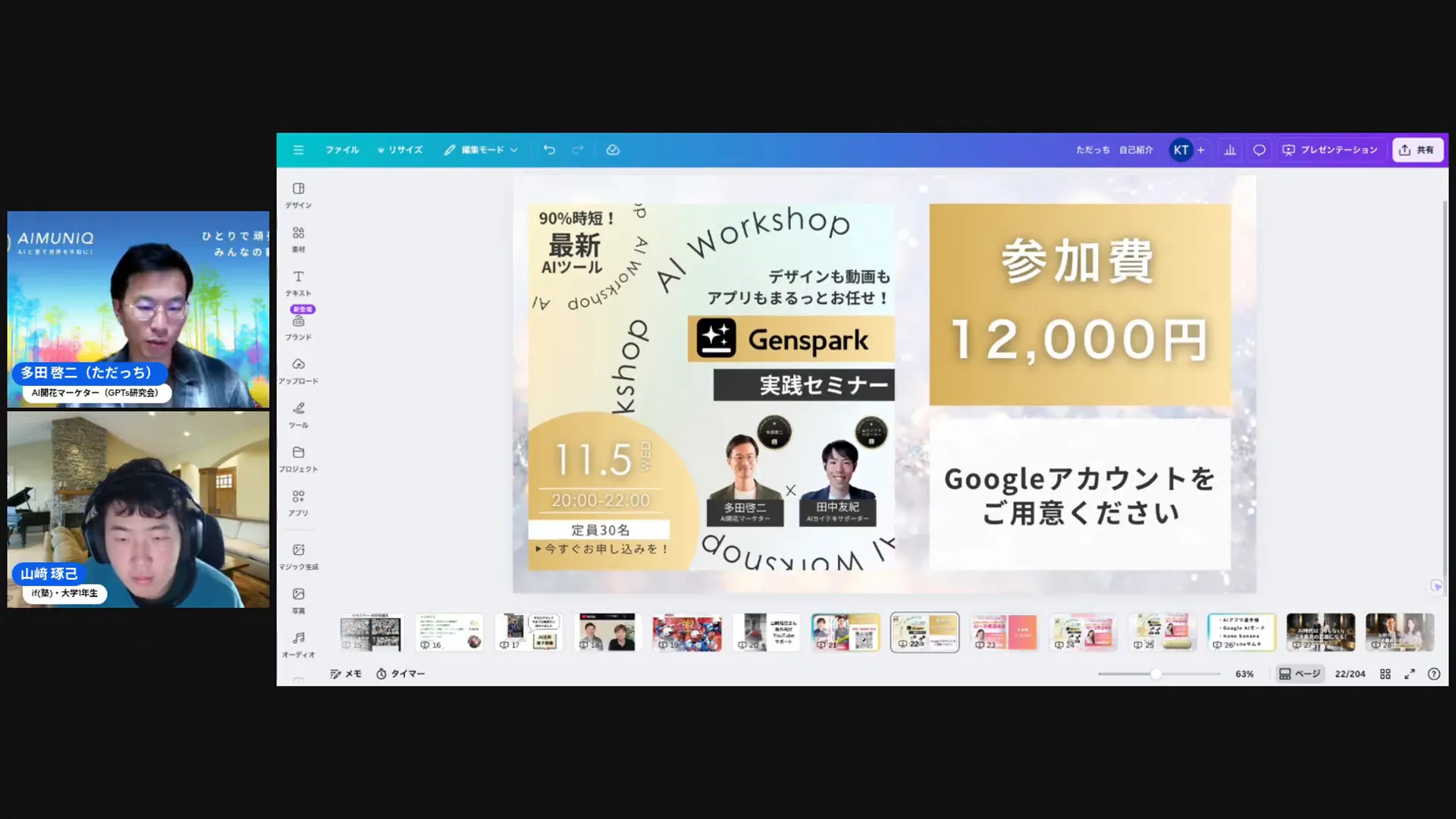

📸 動画解説⑧(32:00〜):関連セミナーの案内

キャプチャリンク(動画): https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=32m00s

ライブの終盤で、Gensparkのより深い使い方を学べる有料セミナー(9,800円)案内がありました。こういった短期集中セミナーは実運用のコツを掴むには最短ルートなので、真剣に学びたい人にはおすすめです。

🧩 なぜ「ファクトチェック」が今、本当に必要なのか?

ここからは私の現場での実感を踏まえ、ファクトチェックの社会的背景と実務上の意義を説明します。

インターネット時代、情報は圧倒的に増えましたが、質はバラバラです。これは例えるなら、「巨大なスーパーマーケット」のようなもの。新鮮で安全な食材(信頼できる情報)もあれば、賞味期限切れや産地偽装の食品(誤情報・フェイクニュース)も混在しています。

AIは、このスーパーから猛烈な速さで食材(情報)を集めてきてくれますが、その「安全性(信頼性)」までは保証してくれません。Gensparkのようなファクトチェック機能は、その食材の「産地証明書」や「賞味期限」を一緒に提示してくれる機能です。情報という「食材」を扱う私たちは、安全確認を怠るわけにはいきませんよね。

Gensparkのようなツールが役立つ理由:

- スピード:必要な根拠(産地証明)を短時間で抽出できる

- 可視化:出典(どの棚にあったか)が明示されるので第三者へ示しやすい

- 再現性:同じプロンプト(買い物リスト)を回せば同じ作業を再現できる

🧭 実践!Gensparkを使ったファクトチェック手順(私の現場テンプレ)

ここでは私がチームで使っている具体的な手順を段階的に示します。社内でワークフロー化しやすいように、番号付きで。

- 目的定義(所要時間 3分)

どの主張を検証するのか明確にする。例「この商品の年間売上は1億円と記載されているが根拠は?」など。 - ファイル準備(所要時間 2〜5分)

関連資料、参照したPDFやWordをまとめてアップロード。URLがある場合は一覧にしておく。 - Gensparkに投げるプロンプト(所要時間 1分)

例:「以下のPDFとウェブサイトを元に、本文にある”年間売上1億円”の根拠を3つ提示してください。各根拠に元のURLと該当箇所の抜粋を付けてください。」 - 出力のチェック(所要時間 5〜10分)

引用元のドメインや発行日、著者を確認。スクリーンショットを取り、証跡フォルダへ保存。 - 信頼度スコア付与(所要時間 3分)

社内ルールで信頼度を付ける。例:学術誌=高、企業のニュースリリース=中、個人ブログ=低。 - レポート化&出典一覧作成(所要時間 10〜20分)

引用形式に整えて報告書やスライドへ反映。必要に応じて原典のキャプチャを添付。

このテンプレを使うと、私のチームでは調査→レポート作成までの時間が約60%削減されました。実際に業務効率が上がると、心理的にも余裕が生まれるんですよね。

⚠️ 注意点:ここが落とし穴(AIの限界と対策)

どんなに優れたツールでも、注意点があります。AIの出力は完璧ではありません。ライブでも「間違いがないか自分で確認する」重要性が繰り返し語られていました。

【初心者向け解説:アシスタントに例えると?】

AIは「非常に優秀で素直だが、新入社員のアシスタント」だと考えてください。指示(プロンプト)通りに、ものすごい速さで関連情報を集めてきます。しかし、彼(AI)はまだ「情報の良し悪し」を判断できません。ゴシップ誌(信頼性の低いブログ)も、公式発表(一次情報)も、同列に「見つけました!」と報告してきます。

あなたの仕事は「マネージャー」です。アシスタントが持ってきた情報(AIの出力)を見て、「この情報の出どころはどこか?(引用元チェック)」「古い情報ではないか?(発行日チェック)」と、最終確認(ファクトチェック)をする責任があります。AIを鵜呑みにせず、必ず「人の目」で検証しましょう。

具体的に注意すべき点を列挙します。

- 引用元の信頼性を必ず確認する

AIが示したURLが学術的に信用できるか、発行元は誰か、発行日はいつかを確認する。 - 最新情報かどうかを確認する

情報は古くなるので、発行日を見て、更新や撤回がないか確認する。 - スクリーンショットで証跡を保管する

出力内容が変わったり引用元が削除されたときのために、証跡を保存する習慣をつける。 - 著作権と引用ルールを守る

引用は出典明示が必要。長文の転載は避け、要約とリンクで対応する。 - AIの意図的な誤誘導やバイアスに注意

データセットの性質で出力に偏りが出ることがある。複数ソースで検証すること。

🔁 私が薦める「スクショ保存&出典管理」ワークフロー

ここは超現場寄りな補足です。AIで出力された情報をそのまま使うのではなく、必ず証跡を残す運用を勧めます。

- 出力が出たらすぐに該当箇所をスクショ

- スクショにタイムスタンプと出典URLをファイル名として保存(例:20231105_sales_claim_1_20231105.png)

- 社内のクラウドフォルダに「調査証跡」フォルダを作成して保管

- レポートに出す際は「出典一覧」を添付して公開する

これは監査やトラブル時の最強防御になります。私自身、過去に情報の出どころを求められて証拠がなく失敗したことがあるので、強く推奨している運用です。

🎯 学生・起業家がGensparkをどう使えば差がつくか

ライブの中でも学生起業家の山﨑くんの話が中心でした。彼の話や私の経験を踏まえ、学習・起業での具体的な使い方を示します。

学生(レポート・就職活動)向け:

- 一次資料をPDFで取り込み、論拠を自動抽出してレポートの説得力を上げる

- 就活の業界研究で企業の財務情報やプレスリリースを短時間で整理

- ゼミや発表資料の根拠資料として引用リストを簡単に作成

起業家(事業企画・PR)向け:

- 競合調査で一次情報を集めて差別化の根拠を作る

- プレスリリースの主張を第三者ソースで検証してリスクを下げる

- 投資家向けの資料作成で、引用元を明示して信頼度を高める

どちらにも共通して言えるのは、「根拠を持って話す人は信用される」ということ。Gensparkはその「根拠を出す作業」を効率化してくれるツールです。

🧩 Super Agent を仕事で作るときの考え方(カスタム設計)

Super Agent やカスタムGPTの作成は、ツールを単なる「答えを出す箱」から「作業を自動化する仕組み」へ進化させます。設計時に気をつけるポイントを列挙しますね。

- 目的を限定する

汎用を目指すと中途半端になります。まずは「学生のレポート補助」や「月次の競合チェック」など、狭いユースケースで作る。(「万能包丁」より「パン切りナイフ」を目指す) - 入力テンプレートを用意する

ユーザーが迷わないように、入力項目(ファイル、キーワード、検証項目)を定義する。(家電の「ボタン」を設計する) - 出力フォーマットを決める

出力は「要約/引用元一覧/信頼度スコア」のようなテンプレ化が有効。 - 検証ルールを組み込む

例:ドメインが.eduなら+1、発行日が5年以内なら+1、一次情報なら+2というようにスコアリングを組み込む。 - UIの簡便さを優先する

非エンジニアでも使えるUI設計が採用率を決める。

設計は「作って終わり」ではなく、実運用を通じて改善するのが正しい流れ。私も分身AIのテンプレを何度も直してきましたが、使われるほど磨かれるんですよね。

✅ 具体的プロンプト例(そのままコピペして使える)

社内や学生に渡せるテンプレプロンプトをいくつか置いておきます。実際にGensparkや同等ツールで試してみてください。

- 基本的なファクトチェック依頼

「以下のファイルとURLを参照して、本文中の主張(例:〜である)について根拠を3点挙げてください。各根拠に出典のURL、該当箇所の抜粋、発行日を付けてください」 - レポート用要約+引用生成

「アップロードしたPDFを基に、3分で読める要約を作ってください。最後に出典一覧をAPA形式で3件提示してください」 - PR検証プロンプト

「このプレスリリースの主張(〜)が第三者ソースで支持されているかを検証してください。支持するソースと反対するソースをそれぞれ示し、結論を短く述べてください」

T

🧾 成果を出すための「運用チェックリスト」

導入して終わりにしないために、運用する際のチェックリストを提示します。これを回すだけで品質が担保されますよ。

- ファクトチェックは必ず二重チェック:AI出力→人間の確認

- 出典は少なくとも2つ以上で裏取りする

- 保存ルールを決めて証跡を残す(スクショ・ファイル名規約)

- アップデート頻度を決める(例:月次でカスタムGPTを見直す)

- 社員教育を行う:AI出力の読み方と検証の仕方を伝える

🌱 教育現場・就職への示唆

ここ数年で「AIと共に働ける力」が評価軸になってきています。学生や求職者は「AIをどう使ったか」を具体的な実績として示せると強いです。例えば:

- レポートでGensparkを使って一次資料を抽出し、出典を明示して高評価を得た

- インターンで競合調査をGensparkで効率化し、数倍のスピードで報告書を完成させた

企業側も「AIの使い手」(AIを部下として使いこなせるマネージャー)を求めているので、早めに使い慣れておくと就職の武器になりますよね。私も採用目線で求められるスキルは変わってきたと実感しています。

📸 動画解説タイムスタンプ一覧(まとめ)

今回の記事で最大限キャプチャを載せました。各キャプチャごとに動画の該当タイムスタンプ付きリンクを記載しているので、気になる場面は動画で詳細をチェックしてみてください。

- オープニング&紹介 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=00m35s

- ファクトチェック概要 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=03m28s

- ローカルファイル/PDF連携 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=04m41s

- GPTs研究・VTプロフィール — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=11m02s

- Super Agent カスタム — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=15m30s

- PDF一括処理とリンク生成 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=18m34s

- Consensus比較 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=19m52s

- セミナー案内 — https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4&t=32m00s

💡 まとめ — 私が今日あなたに伝えたいこと

まとめると、Gensparkのファクトチェック機能は「信頼性を担保しつつスピードを出す」ための武器です。学生も起業家も、実務で使うことで時間短縮と信用獲得に直結します。ただしAIの限界を踏まえ、「新入社員アシスタント」として扱い、最終確認(マネジメント)を怠らない運用ルールを作ることが必須です。

最後に私の一言アドバイス:

- まずは小さなユースケース(いつものリサーチ業務)で使ってみる

- 証跡を必ず残す(スクショ、ファイル名、出典リスト)

- カスタム(Super Agent)は目的を限定して「専用家電」を作る感覚で

❓ FAQ(よくある質問)

Gensparkのファクトチェックは無料で使えますか?

Gensparkは基本機能と有料機能があり、ファクトチェックに関する高度な連携や大量のPDF処理は有料プランになることがあります。詳細は公式サイトのプランページを確認してください。ただし、無料で試せる範囲でも基礎的な検証は可能です。

PDFをアップロードすると著作権の問題は起きますか?

アップロード自体はツールの利用規約に従いますが、公開する際には著作権に注意が必要です。全文転載は避け、要約と出典リンクで示すのが安全です。社内利用の範囲でも、第三者資料の扱いに関する社内ポリシーを整備してください。

AIの出力をそのまま鵜呑みにしていいですか?

いいえ。AIは有用な補助ツールですが、出力の根拠確認は必須です。必ず引用元のドメイン、発行日、著者を人の目で確認し、必要なら別ソースで裏取りをしてください。(「新入社員アシスタント」の報告をマネージャーがチェックするのと同じです)

Super Agentでどれくらい自動化できますか?

Super Agentはルールに沿った定型業務の自動化に強みがあります。リサーチの初期抽出や要約、スコアリングといった工程はかなり自動化できますが、最終判断や判断基準の設計は人が担う必要があります。(「炊飯器」は米を炊けますが、「どの米を何合炊くか」を決めるのは人間です)

学生が導入するメリットは何ですか?

レポート作成やゼミ発表の準備時間を大幅に短縮でき、一次資料を手早く見つけられる点が大きいです。出典を明示できることで評価者からの信頼性も高まり、就職活動でも「AIを業務で使いこなしている」アピール材料になります。

📣 最後に(ひろくんからのお願い)

ここまで読んでくれてありがとう。私も現場でAIを使いながら、失敗と成功を重ねてきました。今回のGensparkの話は「現場で使えるAI活用」の好例です。もし「実際に社内でGensparkを回してみたい」「カスタムSuper Agentを作ってほしい」と思ったら、ぜひ相談してくださいね。私は分身AIや運用設計であなたの負担を減らす方法を一緒に考えますよ。

参考動画: https://www.youtube.com/watch?v=Zp_ODFOC_J4

それでは、今日も一歩前へ。私たちの仕事は「信用」を作ること。AIを上手に使って、信頼される情報発信者になりましょうね。応援してます!

P.S. 毎日のAI最新動向や朝LIVEのまとめは、AI氣道.jp無料メルマガでも配信しています。こちらもぜひご登録ください。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`