こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回は「肩書きを超えて本物の価値をどう伝えるか」について、私が普段考えていることや、今回のトークで印象的だった「AIとデザインの接点」について、具体的に掘り下げていきますよね。肩書きは名刺の一部にすぎない。大事なのは、あなたの「想い」と「表現力」がどれだけ届くか。AIはその表現を増幅する手段になれるんだよ、って話をしていきます。

ChatGPT AtlasでCanva操作できるか実験はこちら

目次

- 📌 本記事の目的と読み方

- 🎯 本物の価値とは何か — 肩書きを越えた「あなたらしさ」

- 🧠 AIは「表現の拡張装置」であって、代替ではない

- 🖥️ 検索(SEO)が変わる?AI時代の検索とビジネスモデルの見直し

- 🎨 デザインは「見た目」だけじゃない — 感情を動かす構造設計

- 🔧 実践:AI×デザインで価値を伝える具体ワークフロー

- 💻 ChatGPTのブラウザ機能とMacアプリの使い方(実務Tips)

- 🧩 データの重要性とその扱い方

- 📚 事例紹介:甲斐智美さんのアプローチ

- 🎬 コンテンツ化のヒント — ライブやプロフィールの生かし方

- 📸 スクリーンキャプチャ別解説(各キャプチャに動画タイムスタンプ付きリンクを掲載)

- 🧭 実際に今すぐできる5つのアクション(すぐ試せるワーク)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🚀 まとめと次の一手(私からの提案)

- リンク挿入の提案(外部リンクが未提供のためプレースホルダ案)

📌 本記事の目的と読み方

この長い記事では、以下を目標にしています。読み終わったときにあなたが実践できる具体的なステップを用意するので、ぜひ最後まで読んでみてください。

- 「本物の価値」とは何かを定義する

- AIがもたらす表現の変化とその注意点を理解する

- デザインスキルとAIを組み合わせた実践ワークフローを提示する

- 実際のツール操作(ChatGPTのブラウザ機能やMacアプリの設定)を分かりやすく解説する

- よくある質問に答える(FAQ)

🎯 本物の価値とは何か — 肩書きを越えた「あなたらしさ」

最初に断言しておくね。肩書きはわかりやすいけれど、本物の価値を伝えるのは肩書きだけじゃないんだよ。肩書きは「入口」にはなるけど、中身が伝わらなければそこで止まってしまう。僕はこれを「肩書きは名刺の顔写真、価値は中身のストーリー」と比喩しているんだ。

本物の価値は次の3つで構成されると思うよ。

- 目的と想い(Why) — なぜそれをやるのか

- 経験と成果(What) — 何をしてきたのか/どんな結果を出したのか

- 伝え方と共感(How) — どう表現して届かせるか

肩書きはWhatのごく一部を切り取るだけ。だからこそ、WhyとHowを磨くことが大事なんだよね。Whyが明確で、Howが腑に落ちる形で提示できれば、肩書きは勝手についてくる。AIはそのHowを強力に補助してくれる。

🧠 AIは「表現の拡張装置」であって、代替ではない

よくある誤解として「AIがやれば全部片付く」と思う人がいるんだけど、実際は違うよ。AIは表現を拡張してくれるツール。つまり、あなたの想いをより早く、より多彩な形で表出できるようにしてくれるのね。

ここで大事なのは二点。

- インプットの質が結果を決める(データ、言葉、意図)

- 人間側のデザインセンスや感情理解が仕上がりの品質を左右する

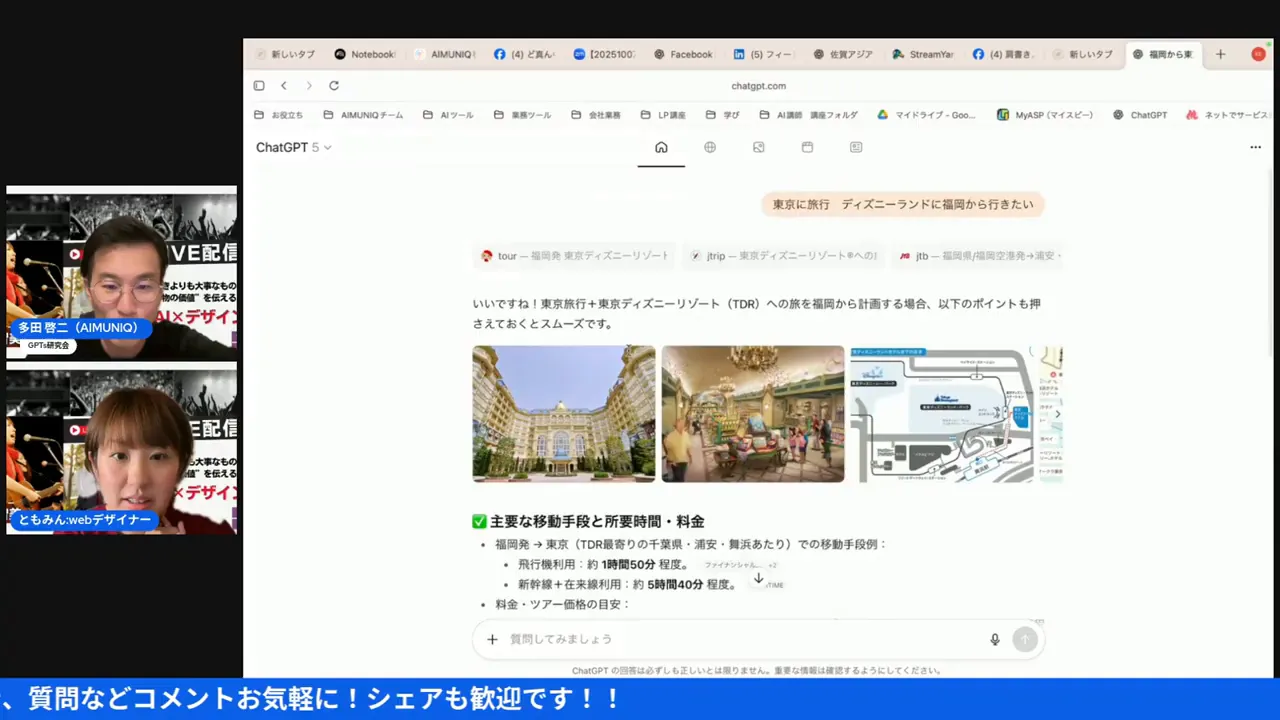

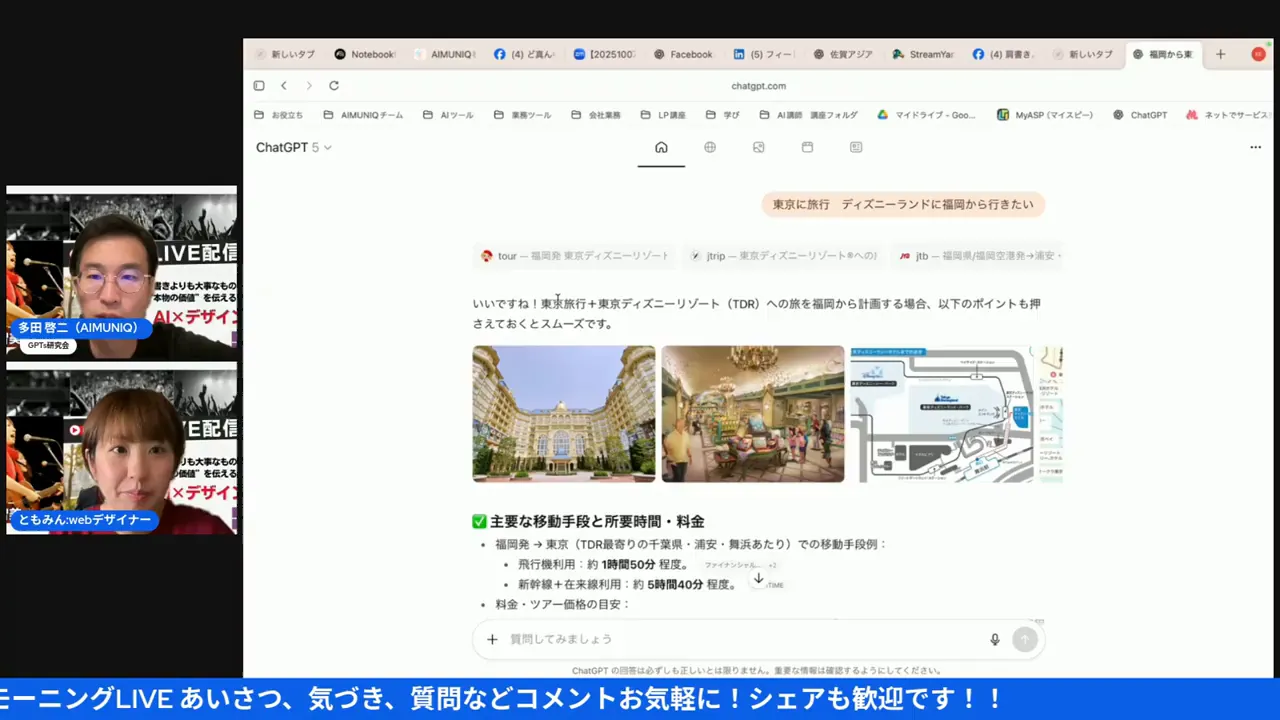

例えば、ChatGPTのブラウザ機能を使えば最新の情報を引っ張ってきて文章に落とせる。けど、それを「誰に」「どのトーンで」「どのビジュアルで」伝えるかは別の話。そこをデザインで整えるのがWebデザイナー甲斐智美さんの強みだよね。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=267s)

このスクリーンの場面で話されていたのは、ChatGPTに「ウェブブラウザ」機能があるということ。リアルタイムで情報を取りに行けるというのは、コンテンツ作成での大きな武器なんだよね。けど繰り返すけど、それをどう編集・デザインするかが本番だよ。

🖥️ 検索(SEO)が変わる?AI時代の検索とビジネスモデルの見直し

甲斐さんとの話でも出てきたんだけど、Googleの検索体験や表示の仕方がAIの登場で変わりつつあるんだ。AIが要約して提示する場面が増えたら、ユーザーは直接サイトを訪れなくなる可能性がある。

それはつまり、従来の「検索上位=アクセス増=売上増」という単純なモデルが崩れるかもしれないということ。

考え方としては次の通りだよ。

- 短期的には情報提供の方法を見直す(要約→深掘りコンテンツへ誘導)

- 中長期的には価値提供型の体験(共感を生むコンテンツやブランド体験)を増やす

- 収益モデルを「一回の流入で終わらせない仕掛け」に変える(会員化、教育、定期サービス)

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=381s)

この場面は「検索が速い」話。速さは重要だけど、その先に人を留める体験があるかが本当の勝負どころだよね。

🎨 デザインは「見た目」だけじゃない — 感情を動かす構造設計

僕が一番伝えたいことの一つがここ。デザインは色やフォントだけじゃない。ユーザーの心を動かすための「構造設計」だよ。甲斐さんは「デザインは言語だ」と表現していたけど、まさにその通り。

デザインが担う役割を整理すると:

- 注意を引く(視覚的階層)

- 伝えたいメッセージを流れるように届ける(情報設計)

- 行動を促す(導線とCTA)

- ブランドの信頼感を醸成する(一貫性)

AIで大量のアウトプットは作れるけど、上の4つを設計するのは人間の仕事。ここにデザイナーのスキルが生きるんだよね。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1080s)

ここで甲斐さんが話していたのは「色の選択一つで伝わり方が変わる」ってこと。AIに配色を提案させることは簡単だけど、目的と感情に合わせて微調整するのはデザイナーの感覚なんだよね。

🔧 実践:AI×デザインで価値を伝える具体ワークフロー

じゃあ実際にどうやってAIとデザインを組み合わせるか、僕が推奨するワークフローをステップで提示するよ。シンプルで再現性が高いから、個人事業主や中小企業でもすぐ取り入れられるはずだよ。

ステップ1 — ゴール設定(Whyを言語化)

- 誰に何を届けたいかを50文字でまとめる

- その価値が相手のどんな課題を解決するかを3つに絞る

ステップ2 — コアメッセージの作成(人の言葉で)

- AIに対して「あなたの顧客像」「口調」「伝えたい3ポイント」を与えてプロンプト作成

- 出力を読み替えて、自分の口調で言い直す(ここが重要)

ステップ3 — 体験設計(デザイン)

- ファーストビューで何を見せるか(信頼の要素:証言、実績、写真)

- コンテンツの流れ:問題提起→共感→解決策→行動

- 色・タイポ・写真のトーンを目的(信頼性/親しみ/高級感)に合わせて決める

ステップ4 — AIでの高速アウトプット生成

- 記事のドラフト、キャプション、CTA文言をAIで生成してもらう

- 生成物を必ずリライトして「あなたの声」にする

ステップ5 — ABテストと改善のループ

- 小さな変更を入れて比較(見出し、CTA色、導線)

- データ(滞在時間、クリック率)を見て次のデザインに反映

この流れでやれば、AIのスピードとデザイナーの感性を最大限に活用できるよ。AI任せにしないことがポイントだね。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1246s)

このシーンは「デザインの全体像」について語っている場面。視覚的に何をどう見せるかで伝わる量が大きく変わるんだよ。

💻 ChatGPTのブラウザ機能とMacアプリの使い方(実務Tips)

ライブではChatGPTのブラウザ機能や、Macアプリのダウンロードについても触れられていたね。実務で使うときに押さえておくべきポイントをまとめるよ。

導入の前提

- アカウントはメールとパスワードで管理する(チームで使う場合は共有ルールを明確に)

- Macアプリは現時点では先行対応が早いケースがあるので、導入検討はOS別に注意

実践的な設定と使い方

- まずはMacにアプリをダウンロードしてログイン

- ブラウザ機能を有効にして最新情報を取得できるようにする

- 情報ソースに偏りが出ないよう、AIの参照情報を複数指定する(公式サイト、ニュース、専門記事)

- 生成結果は一次情報として扱わず必ず人が検証する

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=444s)

🧩 データの重要性とその扱い方

ライブでも触れられていたけど、データは強力な武器であり、誤用すれば危険にもなり得る。AIは大量データに強いけど、データの質と構造が悪いと変な出力が出るんだよね。

データ活用のミニルール:

- 一次情報を優先して使う(公式、一次公開データ)

- 出典を必ず記録する(再現性のため)

- 偏りに気づいたらサンプリングを見直す

AIは「鏡」みたいなものだから、入れたものがそのまま反映される。だから「あなたが何を入れるか」がアウトプットの命運を握るんだよ。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=593s)

このパートではデータの取り扱いの重要性について話している。データの質がそのまま表現の質になるよ。

📚 事例紹介:甲斐智美さんのアプローチ

ここでは甲斐智美さん(Webデザイナー)の話を参照しながら、具体的にどう価値を伝えているかを整理するよ。甲斐さんは”AIと心を繋ぐ”という視点でデザインをしているんだ。

甲斐さんの実践ポイント:

- クライアントの想いを言語化するワークを重視している

- デザインは感情の翻訳だと捉え、ビジュアルでストーリーを補完する

- AIは下書きや選択肢生成に使い、最後は必ず人の手で仕上げる

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1812s)

この場面は「言語とデザインをどう統合するか」について語っている。甲斐さんの「デザインは言語」という表現は非常に示唆に富むね。

🎬 コンテンツ化のヒント — ライブやプロフィールの生かし方

ライブやプロフィールをコンテンツ化する時の実務的なヒントも共有されていたので、僕のやり方で整理するよ。

- ライブはそのまま流すだけでなく、切り取り(ハイライト)を作る

- プロフィールは「成果+想い+行動」をセットで見せる(名刺だけにしない)

- アーカイブは必ず残してシェアしやすい形に整理する

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1383s)

この箇所は「バースデイ動画」やライブのコンテンツ化を触れているシーン。ラフな瞬間も価値になるよね。

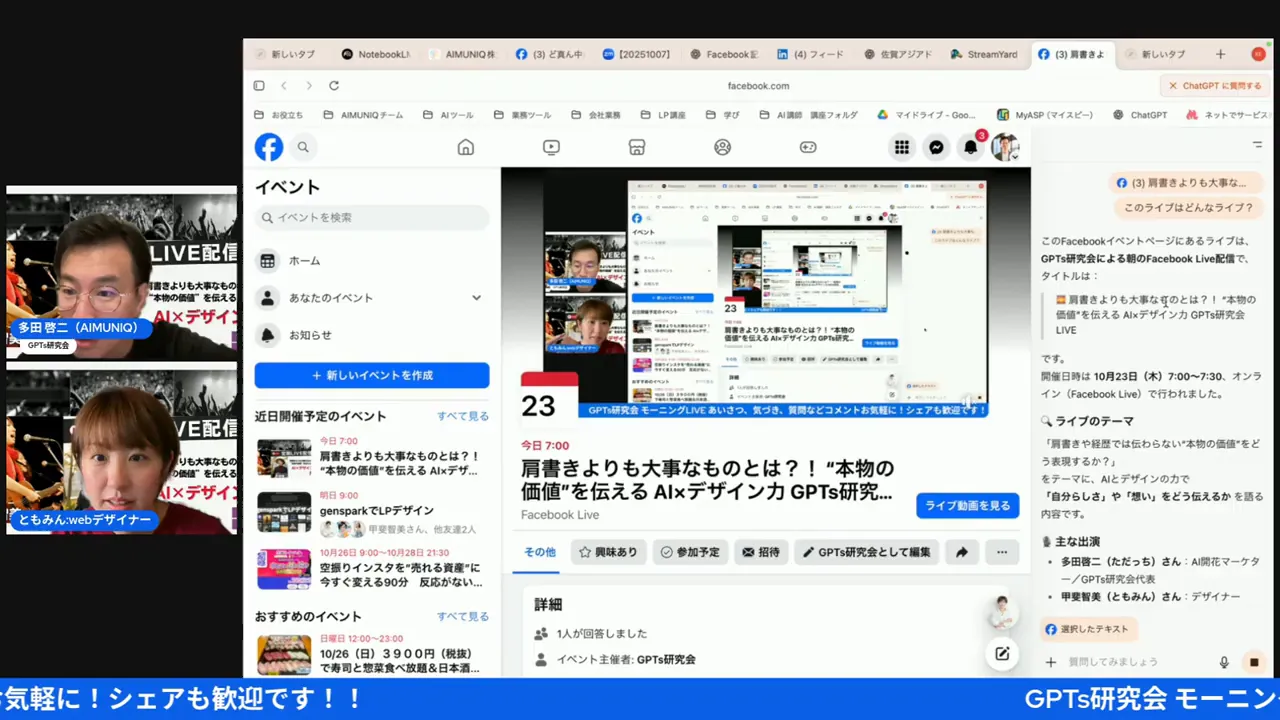

📸 スクリーンキャプチャ別解説(各キャプチャに動画タイムスタンプ付きリンクを掲載)

以下に、今回のトークでとくに分かりやすかった場面をスクショで切り取り、それぞれの解説と動画への直接アクセスリンク(タイムスタンプ付き)を置いておきます。実際に動画を確認しながら読み返すと分かりやすいよ。

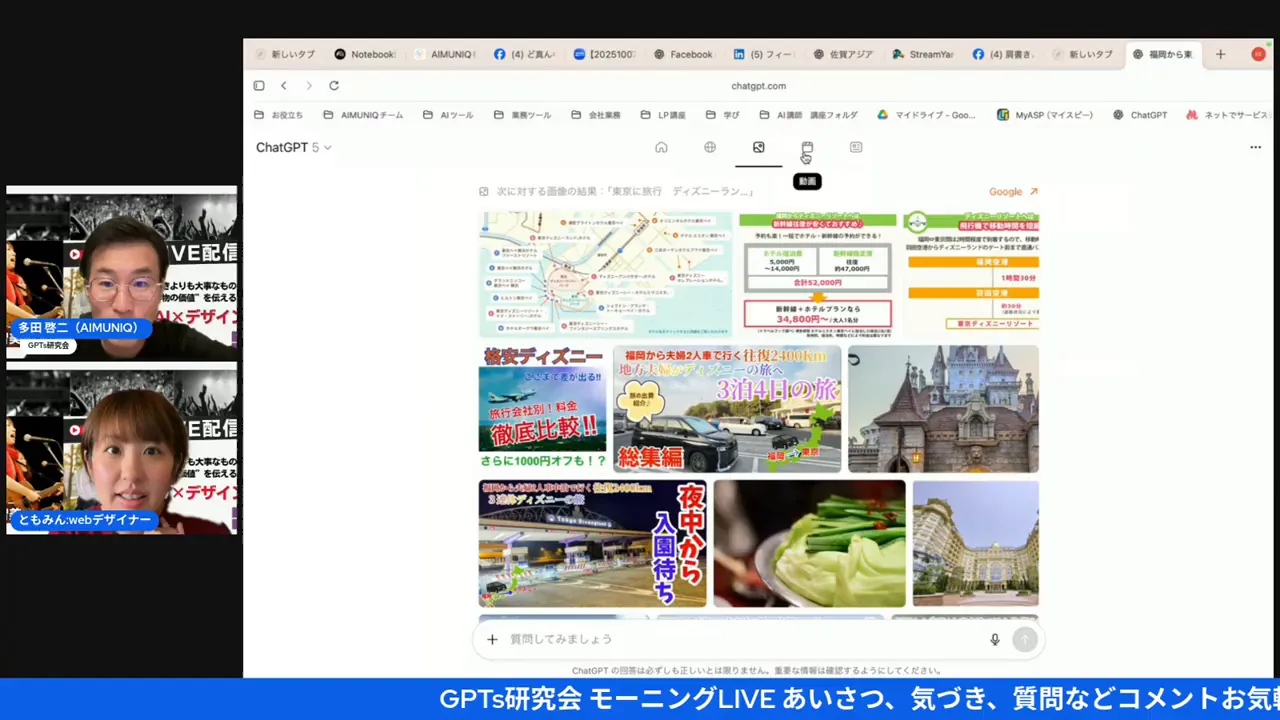

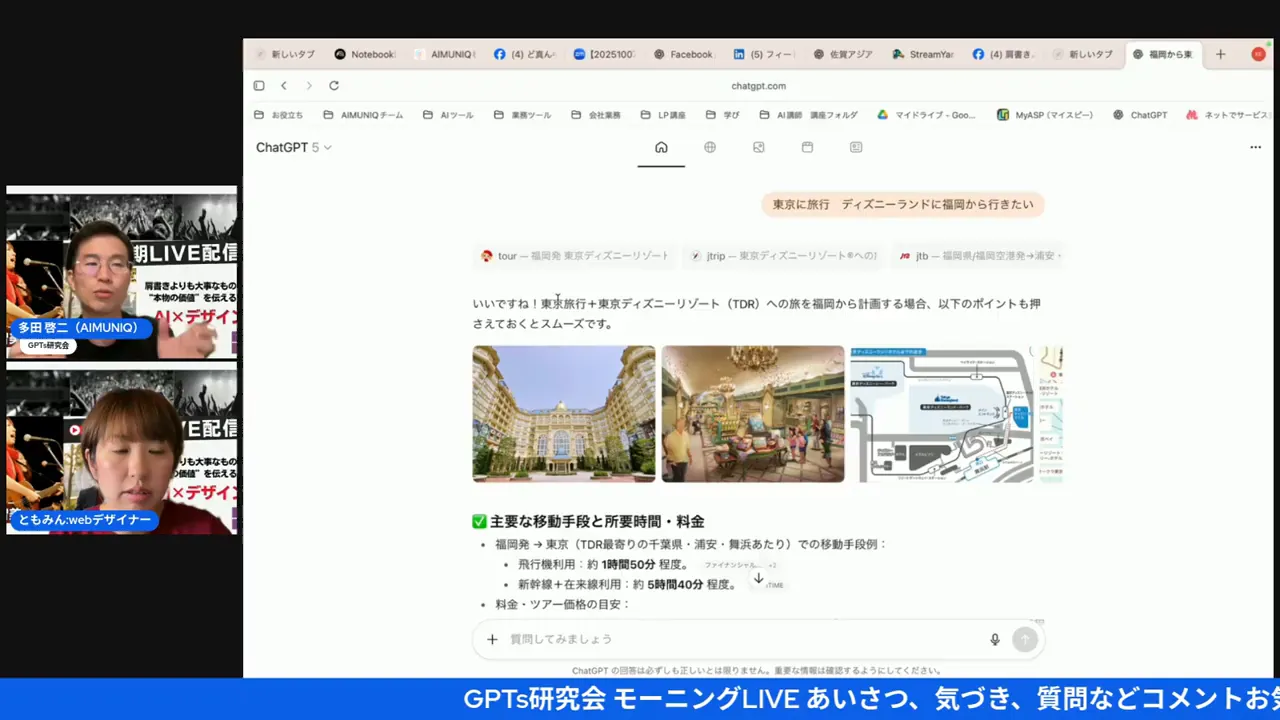

キャプチャ1 — ChatGPTのウェブブラウザ機能(04:27) 📷

動画リンク(04:27): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=267s

解説:ここで示された通り、ChatGPTにウェブブラウザ機能があるとリアルタイム情報を取りに行ける。コンテンツ制作で最新情報を参照する場面が多い僕らにとっては非常に便利だよ。ただし、情報の正確性は必ず二次確認することを忘れずに。

キャプチャ2 — 検索速度と結果の見せ方(06:21) 📷

動画リンク(06:21): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=381s

解説:検索が速いのは当たり前になってきた。速さだけでなく、「その速さの先にどう誘導するか」が肝心。要約表示から深掘りへの導線を設計しよう。

キャプチャ3 — Macアプリの導入(07:24) 📷

動画リンク(07:24): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=444s

解説:業務で使うならアプリの導入が快適。チームで使う場合はログイン管理を明確にしてね。Windows環境の人はウェブで代替可。

キャプチャ4 — デザインの色選び(18:00) 📷

動画リンク(18:00): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1080s

解説:色の差がユーザーの受け取り方を大きく変える。AIに配色案を作らせることはできるけど、目的(感情)に合わせて調整するのは人間の仕事だよ。

キャプチャ5 — デザイン全体像(20:46) 📷

動画リンク(20:46): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1246s

解説:レイアウト、写真、色、テキストの調和が重要。視覚的階層をつくってユーザーの目線を誘導する工夫をしよう。

キャプチャ6 — デザインと言語の関係(30:12) 📷

動画リンク(30:12): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1812s

解説:言葉とビジュアルを合わせることで伝達力が高まる。AIが生む言語をデザインに落とし込むプロセスが重要なんだよね。

キャプチャ7 — ライブのコンテンツ化(23:03) 📷

動画リンク(23:03): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=1383s

解説:ライブは一次コンテンツ。アーカイブ化して切り出しを作ると、資産として残せる。切り出しはテーマ別にすると再利用性が高いよ。

キャプチャ8 — アーカイブ共有の呼びかけ(33:25) 📷

動画リンク(33:25): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=2005s

解説:見逃した人のためにアーカイブをきれいに整理しておくと、新たな流入チャネルになる。タイトルや説明文を工夫してSEO対策も忘れないでね。

キャプチャ9 — 締めのメッセージ(35:13) 📷

動画リンク(35:13): https://www.youtube.com/watch?v=aukYIsfYomg&t=2113s

解説:ラストの印象はすごく大事。次の行動を促す一言(次回通知・資料ダウンロード・問い合わせ)を明確に入れよう。

🧭 実際に今すぐできる5つのアクション(すぐ試せるワーク)

ここからは「今日から使える実践リスト」ね。全部やる必要はないけど、1つでも取り入れてほしい。

- 50文字であなたの提供価値をまとめる(Whyを言語化)

- AIに3パターンのヘッドラインを生成させ、自分で感情調整してベストを選ぶ

- ファーストビューの要素を書き出し(ロゴ、写真、証言、CTA)して優先順位をつける

- ライブや講座のアーカイブを5分ごとに切り分けてハイライトを作る

- 色とフォントのトーンを「あなたの価値観」マトリクスで決める(信頼×親しみなど)

❓ FAQ(よくある質問)

AIが作った文章だけで大丈夫ですか?

いいえ。AIの出力は「骨格」として使い、必ずあなたの声でリライトしてください。特に想いを伝える部分は人間の言葉でないと心は動かないですよね。

ChatGPTのブラウザ機能は誰でも使えますか?

現時点では機能の展開に差があるため、アカウントやプランによって利用可否が異なります。Macアプリなど先行導入されているケースもあるので、導入前に確認を。

SEOはもう効かなくなりますか?

短く回答すると「まだ効くが形が変わる」です。AIによる要約表示が増える中で、深堀りされるコンテンツや体験設計が重要になります。SEOはコンテンツ導線を含めた総合戦略に変化しています。

デザインは外注すべきですか?

初期段階で費用対効果を見て判断すると良いです。まずは簡単なテンプレートとAIで仮設を作ってABテストし、反応がよければデザイナーに本格的に外注するという段取りがおすすめだよ。

AIに頼りすぎると個性が失われますか?

AIはツールなので、インプットを個性的にすればアウトプットも個性的になります。むしろ「あなたの核(想い・経験)」をAIに明確に伝えることで個性を拡張できますよ。

🚀 まとめと次の一手(私からの提案)

ここまで読んでくれてありがとう。最後に僕からの提案だよ。

あなたが今日やるべきことはシンプルだ。まず「Why」を50文字で書くこと。次にAIを使って、そのWhyを3パターンの言葉にしてみる。それを画面上でデザインのプロトタイプに落とし込む。反応を見て改善する。それだけでも既に「肩書き以上の価値」を伝える第一歩になるよ。

要点のおさらい:

- 肩書きは入り口。本物の価値は想いと表現で伝える

- AIは表現を拡張する道具。最後は人の感性で仕上げる

- デザインは感情を翻訳する仕事。構造設計が肝心

- 検索やSEOは変化している。体験と導線を最優先に

僕は「分身AIで社長無人化計画!」の旗の下、あなたが頑張らなくても回る仕組みを作ることを応援しているよ。失敗を怖がらずに小さく試して学ぼう。失敗はネタだし、それを武器にできるのがAI時代の面白いところだからね。

興味があれば、僕のやり方で一緒にプロトタイプを作る支援もできるよ。まずは50文字のWhyをコメントで教えてくれたら、僕が添削して一緒にブラッシュアップするからね。では今日もワクワクしながら行動しよう!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`