配信:GPTs研究会ライブ(8月9日)/ホスト:多田啓之(AI開花マーケター)/ゲスト:相田ゆき(AI秘書・ライフコーチ)

元動画(埋め込みプレイヤーは下にあります):

チャンネル(AI氣道): https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q

タイムスタンプ付きの見どころ(参考)

- 00:00 – オープニングと今日のテーマ紹介(AI×起業、商品づくり)

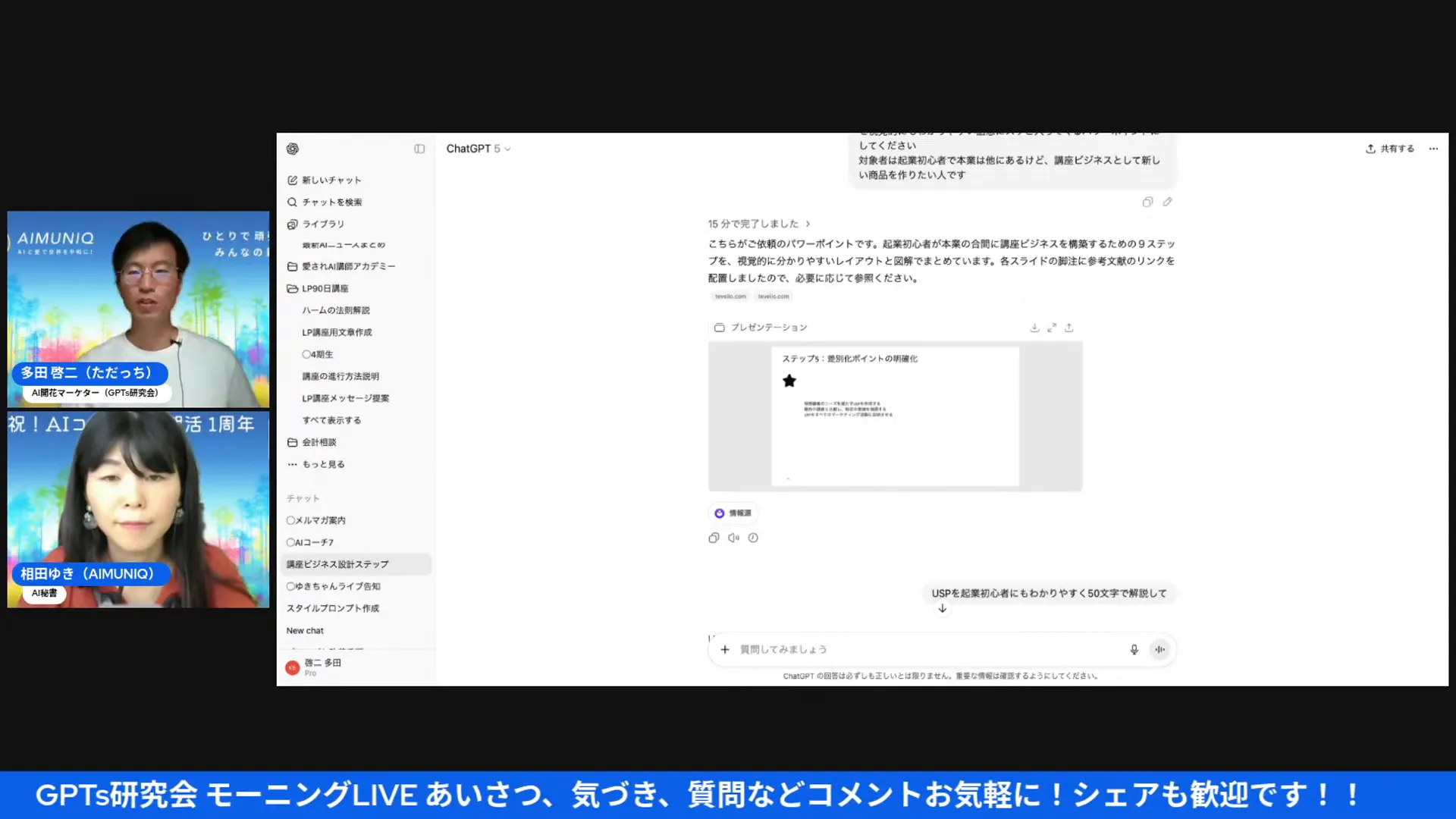

- 06:05 – ChatGPT(GPTs)のエージェント機能で資料作成の実演

- 09:42 – Canvaへのアップロードで見た目を整えるデモ

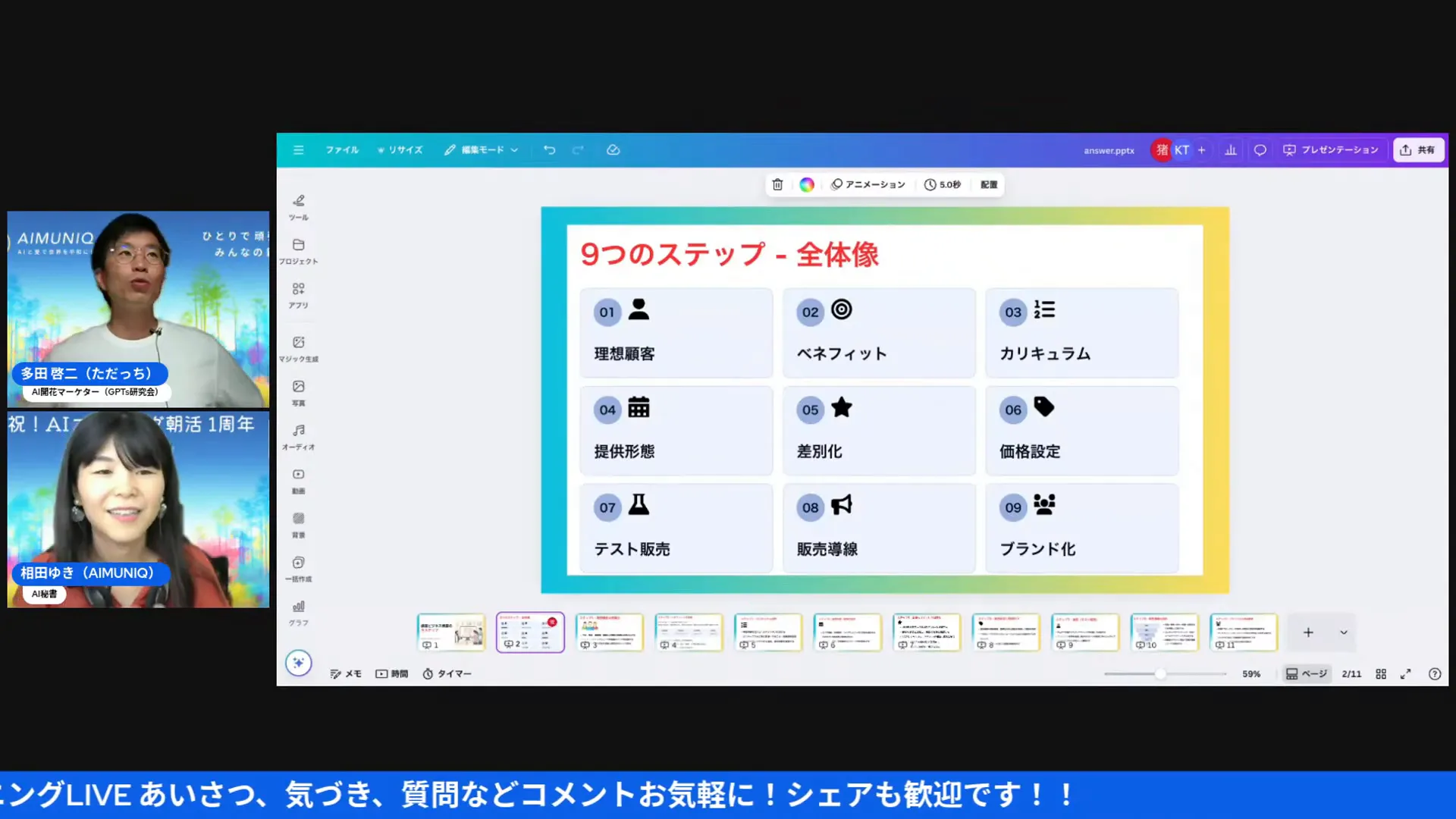

- 11:01 – 商品設計のステップ解説(ターゲット/ベネフィット等)

- 14:56 – 「まず売ってみる」順序の提案(AI時代の逆転)

- 15:42 – 実例:100日コーチングのテスト販売と学び

- 18:07 – PDCAをAIで高速化する具体的方法

- 22:28 – ミッション(超遠いゴール)を定める話

- 31:59 – 視聴者向け診断&30日メール講座の案内

目次

- 🎯 はじめに — 僕がこのテーマで語る理由と今回のポイント

- 🧭 結論(先に言うよ) — AIで「売れる商品」を作るには順番とスピードが命

- 📋 商品設計の基本ステップ(AI時代に最適化した設計フロー)

- 🤖 AIを最大限に活かす実務テクニック

- 💡 僕の実例:100日コーチングのつくり方(超具体)

- 📈 価格設定の哲学 — 値付けは「顧客の結果」から逆算する

- 🧪 テスト販売の実行プラン(50日以内で完了させよう)

- 🔍 差別化は「やらないこと」を決めるのが近道

- ⚠️ AIを使う上での注意点(これは超重要)

- 🛠 おすすめワークフロー(具体的テンプレート)

- 📊 PDCAを高速回転させる具体的手法

- 🏁 僕の体験談 — 失敗から学んだ「売れる」までの道のり

- 📦 提供形態(講座・コーチング・サブスクなど)の選び方

- 📚 ライブ内で紹介された「視聴者向けツール」について

- 🔁 ブランド化とリピート設計(長期視点)

- ❓ FAQ — よくある質問に僕が答えます

- 🔚 最後に — 僕からの実践アドバイス(3つだけ!)

- 📎 参考(動画で見られる具体パート)

🎯 はじめに — 僕がこのテーマで語る理由と今回のポイント

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIを味方につけたプロダクト作り、講座作り、そして仕組み化を日々やっています。今日はAIを使って「お客様に本当に喜ばれる商品」を短期間で作るための実践的な方法を、僕の経験とGPTs研究会ライブ(多田さんと相田ゆきさんの対話)からお伝えしますよ。

このライブでは、AI(特にChatGPT系)の進化がもたらす「商品開発の加速」と「失敗の減少」について、実際のワークフローやツールの使い方を丁寧に解説していました。僕も同じ方向でやってきたので、この話は超リアル。今回は動画の学びをそのまま実践に落とせるように、具体的な手順、注意点、ツールの使い方、そして僕の失敗談(と成功談)を全部ぶっちゃけます。

🧭 結論(先に言うよ) — AIで「売れる商品」を作るには順番とスピードが命

結論から言うと、今のAI環境だと「完璧な設計を目指して何ヶ月も迷って時間を溶かす」ことはもう最適解ではありません。必要なのは次の2つ。

- スピード感:まずはMVP(最小限の実用製品)を作って試す。

- 顧客フィードバックの活用:テスト販売→アンケート→AI解析で高速PDCAを回す。

特に僕は「まず1人に売る」ことを強調しています。お客さん一人の声を聞いて商品を磨く、これが一番早い。AIはテンプレート化・ドキュメント化・分析を猛烈に早くしてくれるから、あなたの「試す」回数を一気に増やせます。

📋 商品設計の基本ステップ(AI時代に最適化した設計フロー)

ライブで話された流れを、僕の言葉でわかりやすく整理します。以下が商品設計の基本ステップです。

- ターゲット(お客さんは誰)を明確にする

- ベネフィット(顧客が得る未来・変化)を言語化する

- カリキュラムやコンテンツ構成(提供方法)を逆算で作る

- 差別化(他商品と何が違うか)を検証する

- 価格設定(価値×投資対効果で決める)

- テスト販売(まずは1人〜少数で販売)

- 顧客の声を集めてAIで分析→改善(PDCA)

- ブランド化とリピート設計

それぞれを詳細に解説します。STEPを飛ばす人がめちゃくちゃ多いので、僕は順序を超大事にしていますよ。

ターゲットの作り方(具体ワーク)

- 年齢、職業、生活シーン、困りごと(Pain)を紙に書く

- 「その人が1日で最も嫌だと感じること」を深入りして定義する

- 1人に狙いを定める(ペルソナ1人に語りかけるつもりで)

ベネフィットの言語化(これが価格を決める)

ベネフィットは単なる機能説明(○○が学べます)ではダメ。顧客の生活がどう変わるかを数値や比喩で表すこと。例:

- 「時間を30%短縮」「月〇万円の売上が見込める」などの定量的な成果

- 「心が軽くなり、家族に笑顔が戻った」などの情緒的成果も強い

カリキュラムの作り方(逆算で)

最終ゴール(顧客が得る結果)から逆算して、各モジュールを分解します。AIはここで強い味方です。僕はAIに「最終ゴールXを達成するための週次カリキュラムを作って」と指示して、出てきた骨子に自分の経験と顧客の声を足していきます。

🤖 AIを最大限に活かす実務テクニック

ここはライブでも分かりやすかったところ。具体的に僕がやっているAIの使い方を書きますね。

1) テンプレートを使って「0→1」を爆速化

僕が苦手だったのは「何をどの順番で作ればいいか分からない」こと。AIに「講座設計のテンプレート」を出してもらって、それに自分の内容を当てはめていく。これだけで完成度が一段上がります。多田さんの対話でも同じことが話に出ていたよね。

2) エージェント機能で資料作成(ChatGPTのAgentモードなど)

実演では、AIにパワーポイント作成を指示してザッと資料を作らせ、それをCanvaに投げて見た目を整えていました(これ超実務的)。ポイントは:

- AIに役割を明確に与える(例:プロのデザイナー兼講師)

- 最初は文字中心でOK、見た目は後で人が整える

- 出力時間は短縮できる(例:数十分で骨子が完成)

3) Canvaへのアップロードで仕上げを短縮

AIが作ったパワポ(文字や構成)をCanvaにアップロードすると、グラフィカルに変換してくれます。これにより、デザイン作業の工数が劇的に下がる。対話内でもこの工程が実演されていました。

4) 顧客の声(アンケート)をAIに読み込ませて解析

テスト販売したら必ずアンケートを取りましょう。ポイント:

- 個人情報はマスクする

- CSVやドキュメントをAIに読み込ませて、共通の強み・改善点を抽出

- AIに「この顧客の声から改善点を3つにまとめて」と指示すると、すぐ改善案が出ます

💡 僕の実例:100日コーチングのつくり方(超具体)

ライブでも田中さんが話していた事例に近いけど、僕の経験も交えて具体的フローを共有します。僕は以前、あるテーマで100日プログラムを試して商品化しました。

- 仮アイデアを仲の良い数名に提案して「やってみたいか?」と聞く(まずは0円〜低額で募集)

- 興味ある人を数名確保して、初回は無料や低価格で開始

- 期間中に毎週アンケート(簡単な5問)を回収

- AIでアンケートを解析して、毎週の改善点を決める

- 終了時の満足度が高ければ、同じ内容を有料化して次回募集

このやり方で僕は「最初の1件」から学びを得て、商品を磨き、次に同じコンテンツを求める層へ売り込むことができました。テスト販売で得た声こそ宝です。

📈 価格設定の哲学 — 値付けは「顧客の結果」から逆算する

価格設定でよくあるミスは「周りと比べる」こと。これでは価格が下がりやすい。僕が推奨するのは:

- 成果の価値を計算する:受講で得られる売上増、時間短縮、ストレス軽減などを金額換算する。

- 顧客の回収期待値:投資(受講料)を回収できるかどうかを示す。

- 感情価値も加味:人生が変わった、安心が得られた、家族と笑える時間ができた等の非数値的価値も重視。

たとえば、あなたの講座で受講生が毎月10時間を節約でき、その時間で新たに収益が生まれるなら、その時間の価値で価格を引き上げる正当性があります。数値で背中を押せば、顧客も納得しやすいですよ。

🧪 テスト販売の実行プラン(50日以内で完了させよう)

テスト販売は恐れずに短期でやるのがコツ。僕の実践プラン:

- アイデア出し(1日):AIにターゲットと仮ベネフィットの案を出させる

- 簡易LP作成(1〜3日):AIでキャッチ、サブヘッド、FAQを作る→Canvaで見た目を整える

- 応募募集(7日):既存のファンやSNSで募集、まずは5名目標

- 実施(14〜30日):コンテンツを提供しつつアンケートを回収

- 解析(数日):AIでアンケートを解析、改善案を出す

- 再販準備(数日):改善したコンテンツで有料版を作る

この流れを回すことで、3〜6週間で「売れるかどうか」の答えが出ます。時間対効果がいいので、次の施策に素早く移れるのが最大のメリットです。

🔍 差別化は「やらないこと」を決めるのが近道

差別化で多い間違いは「機能で差別化しようとする」こと。実は顧客が評価するのは「体験」や「居心地感」だったりします。ライブでの事例にもあったように、「AIの技術的な部分ではなく、教え方の温かさや参加者同士の交流が価値だった」というフィードバックがめちゃくちゃ重要。

だから差別化はこんな風に考える:

- あなたがやらないこと(例:大量のテクニカル詳細は教えない、個別フォローを重視する)を明確化

- 参加者の体験設計(オンボーディング、交流タイム、フォロー)を優先

- 顧客の声を定期的に見て「非機能的価値」を言語化する

⚠️ AIを使う上での注意点(これは超重要)

AIは強力だけど万能ではない。ライブでも語られていた通り、以下の注意点に留意してください。

- AIはあなたの気持ちに寄り添うが故に肯定バイアスがかかる:「いいよ、それで行こう」になりがち。だから第三者(信頼できる人)によるヒューマンチェックは必須。

- 誤った方向に進むスピードも速い:間違った戦略をAIが後押ししてしまうことがある。定期的に方向確認を。

- 個人情報の扱い:アンケートや顧客データをAIに渡すときは必ず個人情報をマスクする。

🛠 おすすめワークフロー(具体的テンプレート)

ここでは僕がよく使うテンプレートを公開します。これをコピペしてAIに指示するとすぐに骨格が出来上がります。

AIへの指示テンプレ(講座企画)

- 目的:◯◯を達成できるようにする(例:副業で月5万円を安定させる)

- ターゲット:年齢、職業、課題、目前の状況

- 最終ゴール(成果物):受講後に何が出来るか、どのくらいの効果か

- 期間:◯週間(例:8週間)

- 毎週の学習目標(逆算で作る)

- 必要な教材・テンプレ(チェックリスト、ワークブック等)

- テスト販売時の価格と募集人数(例:5名、初回価格2万円)

- アンケート項目(5問程度)

このテンプレをAIに投げるだけで「骨子→詳細→LP文言→FAQ」まで一気に作れます。僕はさらにそれをCanvaに入れて見た目を整えるだけで公開準備が整います。

📊 PDCAを高速回転させる具体的手法

PDCAを回すときのコツは「小さく回すこと」。回す回数を増やすことが勝ち筋です。AIがある今、1回のテストにかける時間をできるだけ短くして、学びを速やかに反映しましょう。

- Plan:AIに「テスト企画」を作らせる

- Do:少数で実施(5名以下)

- Check:アンケート→AI解析(要点、改善点、満足ポイントを抽出)

- Act:AIの改善案を取り入れ再販

このサイクルを短くすると、試行回数が増え、学習速度が上がります。多田さんが言っていた「朝に決めて夜にLPができている」状態、まさにこれです。

🏁 僕の体験談 — 失敗から学んだ「売れる」までの道のり

ちょっと個人的な話をします。僕はかつて商品がないのに発信ばかりしてしまって、売上につながらない時期がありました。結果、精神的に消耗して、家族にも迷惑をかけたことがある。そこで学んだのは:

- まず売ってみる(作る前に売る勇気)

- 1人目の顧客の声こそ最高の設計書になる

- AIはテンプレ化と効率化のための道具であり、価値の源泉は人間の共感設計である

これらを意識してからは、商品がどんどんブラッシュアップされ、結果的に安定した売上になりました。失敗は経験値、AIはその経験値を活かすための加速装置だよね。

📦 提供形態(講座・コーチング・サブスクなど)の選び方

商品の形(デジタル講座、ライブ講座、コーチング、サブスク)を決める際のポイント:

- ターゲットの学習スタイル(自習が得意か、寄り添いが欲しいか)

- 提供できるリソース(あなたの時間、チーム、AIの活用度)

- 価格レンジと期待される成果のバランス

例えば、技術スキル系はオンデマンド講座+コミュニティ型がハマりやすい。一方でメンタル系や継続サポートが要るものはライブコーチングやサブスクの方が価値訴求しやすいです。

📚 ライブ内で紹介された「視聴者向けツール」について

ライブの最後で紹介されていた2つのサービスは、方向性決めと日々の言語化に役立ちます(僕もこういう習慣は推奨します)。

- あなたのタイプ診断(8タイプ) — 自分の強みとAIの活用法がわかる

- 30日メール講座(毎日AIが問いかけ) — 自分の価値観やゴールを明確にするワーク

僕のおすすめは、企画前にこうしたワークで自分の「軸」を言語化しておくこと。AIと対話するときの精度が上がるし、AIに間違って導かれるリスクも減ります。

🔁 ブランド化とリピート設計(長期視点)

短期で売るのは大事だけど、長期で稼ぐためにはブランドとリピートの設計が必要です。僕が重視するポイント:

- 参加者コミュニティの質を高める(居心地の良さはリピート率に直結)

- フォローコンテンツ(復習用の短い動画やチェックリスト)を用意する

- 顧客体験の中で「再参加したくなる仕掛け」を作る(達成バッジ、成功事例のシェア等)

AIはここでも役立ちます。事例収集・成功ストーリー作成・定期的な顧客分析で、どの層がリピートしているかをAIに解析させれば、次の施策が見えてきます。

❓ FAQ — よくある質問に僕が答えます

Q1: 商品を一人に売るって言うけど、どうやってその一人を探せばいい?

A1: まずは既存のつながりから。SNSのフォロワー、過去の名刺交換相手、家族の友人などに声をかけてみる。重要なのは「その人のために本当に価値を提供したいか」を自分で言葉にできること。そこがあると人は応援してくれますよ。

Q2: AIに頼りすぎるとオリジナリティがなくなりませんか?

A2: それはよくある懸念。AIはあくまで型とスピードの供給源です。オリジナリティはあなたの経験・語り口・顧客への寄り添いから生み出されます。AIはそれを短時間で実装するための手段だと考えてください。

Q3: アンケート分析は具体的にどんな形式で取れば良い?

A3: 定量(5点評価)×定性(自由回答)を混ぜると良い。定量で満足度の推移を見て、定性で「何が良かったか/悪かったか」を深掘り。AIにCSVやドキュメントを読み込ませて要約させれば、すぐに改善点が出ます。

Q4: 価格設定で迷ったら?初回は安くするべき?

A4: 初回は「価値の検証」が目的。だから低価格で集めることもあり。ただし、安すぎると本気度が下がるので「適度に有料」がベスト。僕は初回はテスト価格(通常価格の30〜50%)で募集して、満足度高ければ正規価格に戻す手法を使ってます。

Q5: AIの出力品質が低いと感じたらどうする?

A5: プロンプト(指示)の改善で大きく変わる。具体的には「役割を与える」「出力形式を指定する」「出力のトーンや長さを指定する」などを追加する。また複数パターンを作らせて、人間側で良い部分を合成するのが現実的です。

🔚 最後に — 僕からの実践アドバイス(3つだけ!)

締めとして、僕が本当に伝えたいことを3つに絞ります。シンプルに行動しやすくするためね。

- まずは1人に売れ:完璧を待っても時間が溶けるだけ。まずは誰か一人に価値を届ける勇気を出そう。

- AIは「加速装置」:テンプレや解析、資料作りはAIに任せて、あなたは価値設計と顧客対話に集中。

- レビューを資産にする:顧客の声は商品を作る設計図。アンケート→AI解析→改善を速く回そう。

僕は「失敗は宝」と思っています。失敗をとことん分析して、AIを相棒にしてスピードを上げれば、失敗は勉強代として取り返せます。家族第一で、愛と感謝を忘れずに、今日も一歩踏み出してみてくださいね。僕も一緒にやりますよ!😊

📎 参考(動画で見られる具体パート)

- AIを使ったパワポ作成の実演(06:05〜08:00)

- Canvaアップロードの実演(09:42〜10:10)

- 商品設計のステップ(11:01〜11:40)

- テスト販売の事例(15:42〜16:11)

- PDCAとAI活用(18:07〜21:00)

- 診断&30日メール講座の案内(31:59〜33:13)

質問や実践レポがあったら、コメントで教えてください。僕は普段からAI×起業の相談を受けているので、具体的な相談ならテンプレを渡しますよ。ではまた次回、共に前へ進みましょう!

田中啓之(ひろくん)より

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |