みなさん、こんにちは。僕は田中啓之(ひろくん)です。今日はAI氣道さん主催、GPTs研究会ライブ(ホスト:多田啓二さん)で語られた「AI×教育革命!成果を出す教育デザインの新常識」について、僕の視点と実践的アドバイスをガッツリ解説しますよ〜😊

このライブの核はシンプル。AIを単なる効率化ツールとして使うのを超えて、「受講生一人ひとりの成果を最大化する教育デザイン」にAIをどう取り入れるか、という点でした。僕自身、AI共創ビジネスを回してきた経験と、主夫社長としての現場感覚から、実践的な落とし込みとテンプレをたっぷり共有します。

目次

- 🧭 本記事の構成(ざっくり)

- 📌 なぜ今、教育×AIなのか — 僕の冒頭メッセージ

- 🎯 ライブでの核となるメッセージ(多田啓二さんの発言を受けて)

- 🖼️ スクリーンキャプチャ解説セクション(15:44)

- 📸 スクリーンキャプチャ解説(18:47)

- 📷 スクリーンキャプチャ解説(21:02)

- 🎥 スクリーンキャプチャ解説(21:32)

- 👋 スクリーンキャプチャ解説(21:51)

- 📸 スクリーンキャプチャ解説(23:01)

- 📷 スクリーンキャプチャ解説(26:22)

- 🛠️ 実践編:AIで作る成果が出る教育デザイン(ステップバイステップ)

- 🧾 具体テンプレ:AIプロンプト集(講師向け)

- ⚠️ よくある落とし穴と回避策(チェックリスト)

- 📚 ケーススタディ(講師・スクール運営者向けの実例)

- 🔍 データとKPIの設計(成果計測の方法)

- 🤝 人間らしさを残す設計(講師が残すべき領域)

- 🧩 実際の導入ロードマップ(90日プラン)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🔚 まとめと僕からの次のアクション提案

🧭 本記事の構成(ざっくり)

- イントロダクション:なぜ今、教育にAIが必要なのか

- 多田啓二さんのライブでの主要メッセージと僕の噛み砕き解説

- 実践パート:AIを使った教育デザインの設計ステップ(具体テンプレ・プロンプト含む)

- 課題と落とし穴:失敗を防ぐためのチェックリスト

- 事例・ケーススタディ(講師向け)

- よくある質問(FAQ)

- まとめと次のアクション

📌 なぜ今、教育×AIなのか — 僕の冒頭メッセージ

結論から言うと、AIは「教育のスケーラビリティ」と「個別最適化」を同時に実現するツールです。多田啓二さんもライブで強調していましたが、講師や教育者にとっての本質的な目的は「受講生の成果を最大化すること」。そのために、AIは学習スタイルの診断、フィードバックの自動化、教材パーソナライズ、進捗管理の最適化など、さまざまな役割を担えます。

ただし、僕が現場でよく見る間違いは2つ。

- AIを「効率化ツール」だけで終わらせること → 付加価値が薄れる

- AIに全面依存して「人間としてしかできない価値」を見落とすこと → 関係性と動機づけが失われる

だから僕はいつもこう伝えます。「AIは分身。あなたの“教育の魂”を何倍にもする道具だよ」と。分身AIで講義のルーティンや事務処理を任せて、その分、講師は人間としてしかできない“本質的な価値提供”に集中する。これが成果を出す教育デザインの新常識だと思うんだよね。

🎯 ライブでの核となるメッセージ(多田啓二さんの発言を受けて)

多田さんのライブから拾える主要なポイントを僕なりに整理すると、次のとおり。

- 受講生の理解度や学習スタイルに合わせたAIサポートの活用法

- コンテンツ制作やフィードバックにAIを取り入れる実践例

- 講座ビジネスで「選ばれる講師」になるための教育デザイン

- AI化を進める中での「人間だからできる価値」についての再定義

ここから先は、各ポイントを深掘りしながら、僕が実際に提案する設計手順、テンプレ、落とし穴回避策、そして実践例を紹介していきますね。

🖼️ スクリーンキャプチャ解説セクション(15:44)

(キャプチャ 15:44)ここではライブの導入で、今日のテーマ「受講生の成果を最大化する教育デザイン」についての概要説明がありました。導入は講師にとって重要な瞬間。最初の5分で期待値とゴールを明確にしておくことで受講生の集中度とモチベーションが変わります。

僕のおすすめ導入フロー(講座の開始時):

- 講座の“到達像”を一文で提示する(例:「90日で〇〇ができるようになる」)

- 受講生にとっての「具体的な利益」を語る(なぜこれを学ぶのか)

- 学習スタイルの診断リンクや事前アンケートを案内する(AIで即時診断)

- 今日の“勝ち筋”を3つに絞って伝える(短期ゴールと次のアクション)

ここでAIを使うポイントは、事前アンケートの自動解析と個別化された「開始パーソナルプラン」の提供です。受講生が講座を始める段階で自分専用のロードマップを持っていると、学習の定着率がグッと高まるんだよね。

📸 スクリーンキャプチャ解説(18:47)

(キャプチャ 18:47)ここでは「受講生の理解度や学習スタイルに合わせたAIサポート」の具体例が示されました。学習スタイルを可視化して、それに応じた教材・課題を自動で割り当てる──これが今日のキモです。

実践導入ステップ(AIを学習スタイル診断に使う方法):

- 短い診断(10問以内)を準備する(形式:選択+短文回答)

- 診断結果を3カテゴリに分ける(例:ビジュアル/実践型/理論型)

- 各カテゴリに用意した教材セットをGPTに登録しておく

- 受講生は自己診断→即時に「あなた用カリキュラム」を受け取る

テンプレート(診断のシンプルな質問例):

- 学ぶ時に最も集中できるのはどれ?(動画を見てノートを取る / 実際に手を動かす / 理論を読んで理解する)

- 過去に定着しやすかった学習スタイルは?

- 1週間に取れる学習時間はどのくらい?

この診断をAIにかけることで、数千人規模の受講者でも一人ひとりに「ベストな初期ロードマップ」を送ることができる。成果が出る講座は、ここでの“最初の一歩”が圧倒的に優れています。

📷 スクリーンキャプチャ解説(21:02)

(キャプチャ 21:02)多田さんが紹介したのは、AIを使ったコンテンツ制作のワークフロー。事前設計→AIプロンプト→出力→人の編集という流れですね。ここでポイントなのは「AIの出力をそのまま使わない」こと。良いAIプロセスは“人が仕上げる”前提で作られます。

僕の推奨ワークフロー(コンテンツ制作):

- 学習ゴールを短く明示(例:「3週間で基本操作ができる」)

- そのゴールを分解して学習モジュールを作る(モジュールごとに所要時間と成果指標)

- 各モジュールの設計書をAIに渡して教材案を生成

- 人が編集・事例を補完・ローカライズ

- ABテストで最適バージョンを決定

ここで使えるプロンプト(抜粋):

「対象者:社会人初心者(週3時間学習可能)。ゴール:3週間で〇〇の基本運用ができる。各週の学習目標と具体演習、評価基準を作ってください。」

AIはバリエーション生成や言い換え、練習問題の大量作成が得意です。講師はその出力を受けて、受講生特有の悩みや事例を織り交ぜる。これで“独自性”が保てるんだよね。

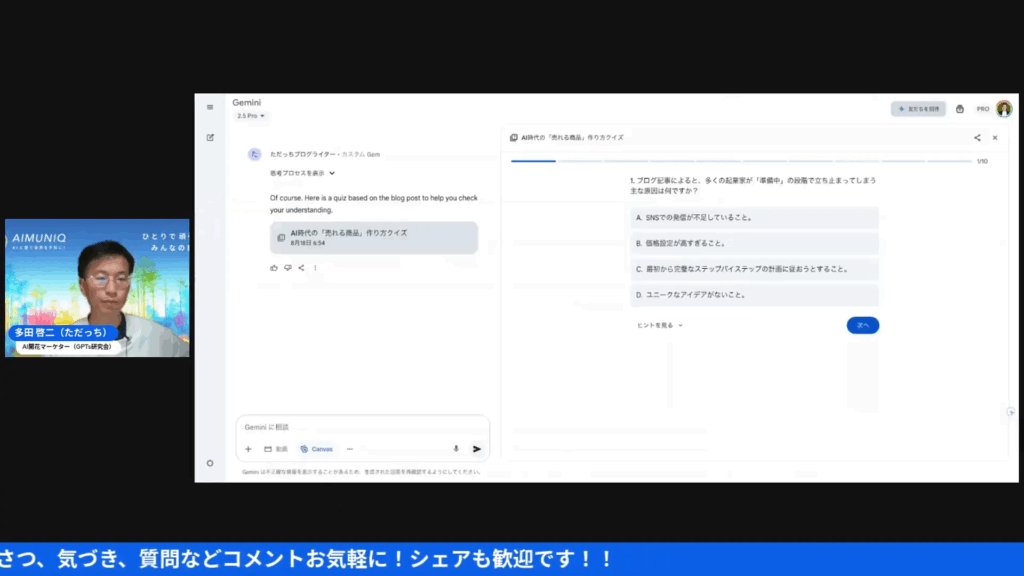

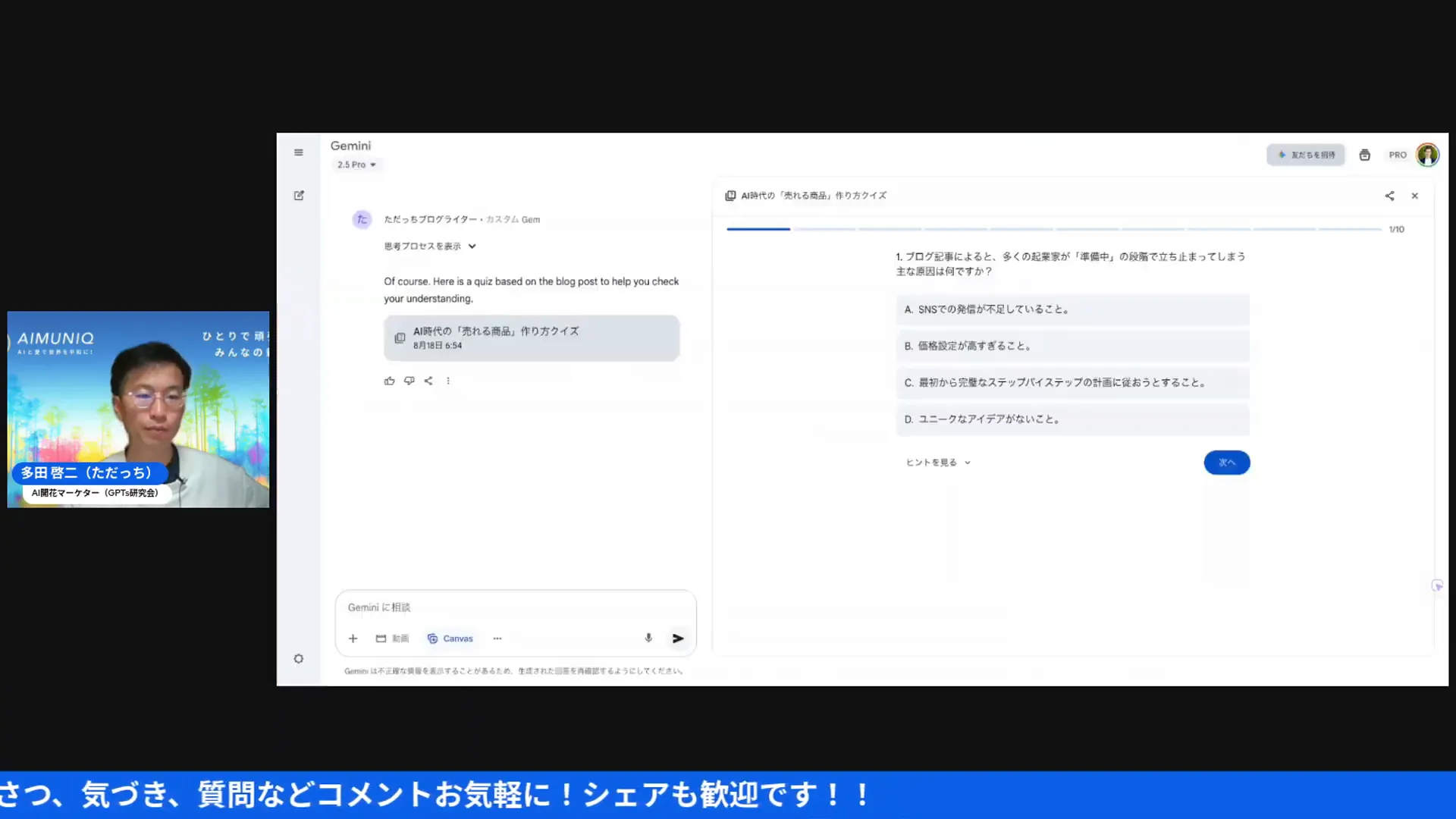

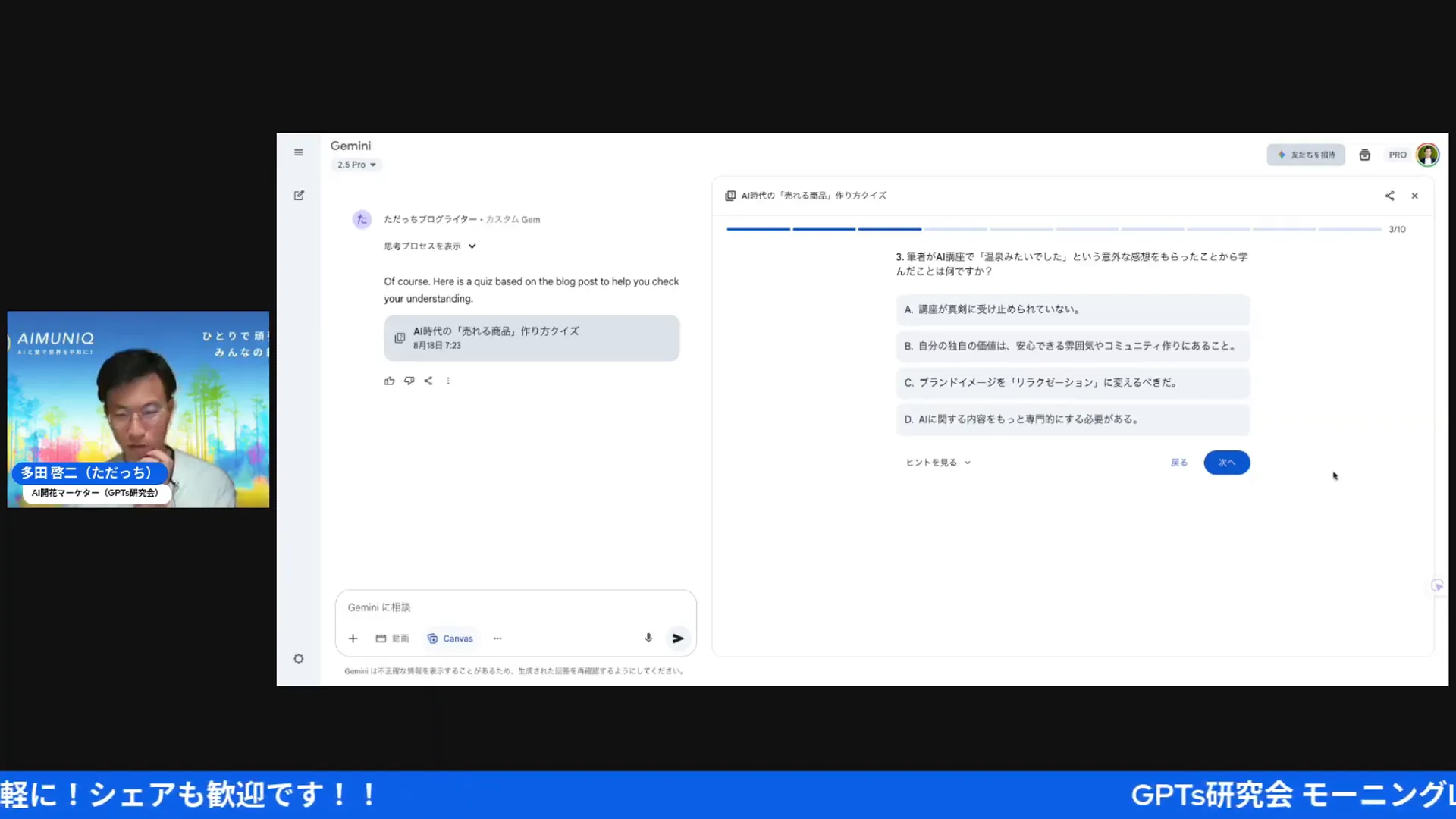

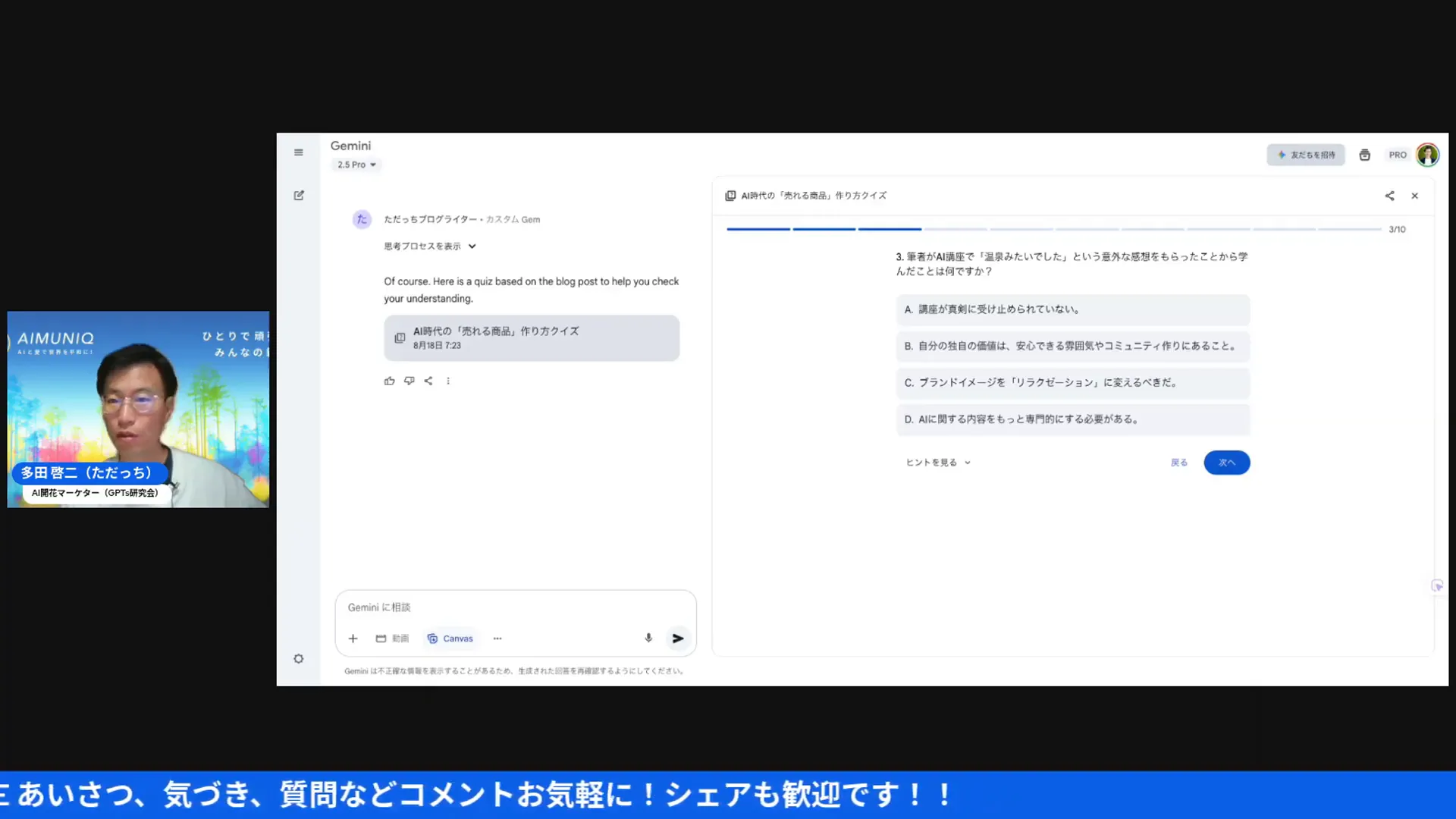

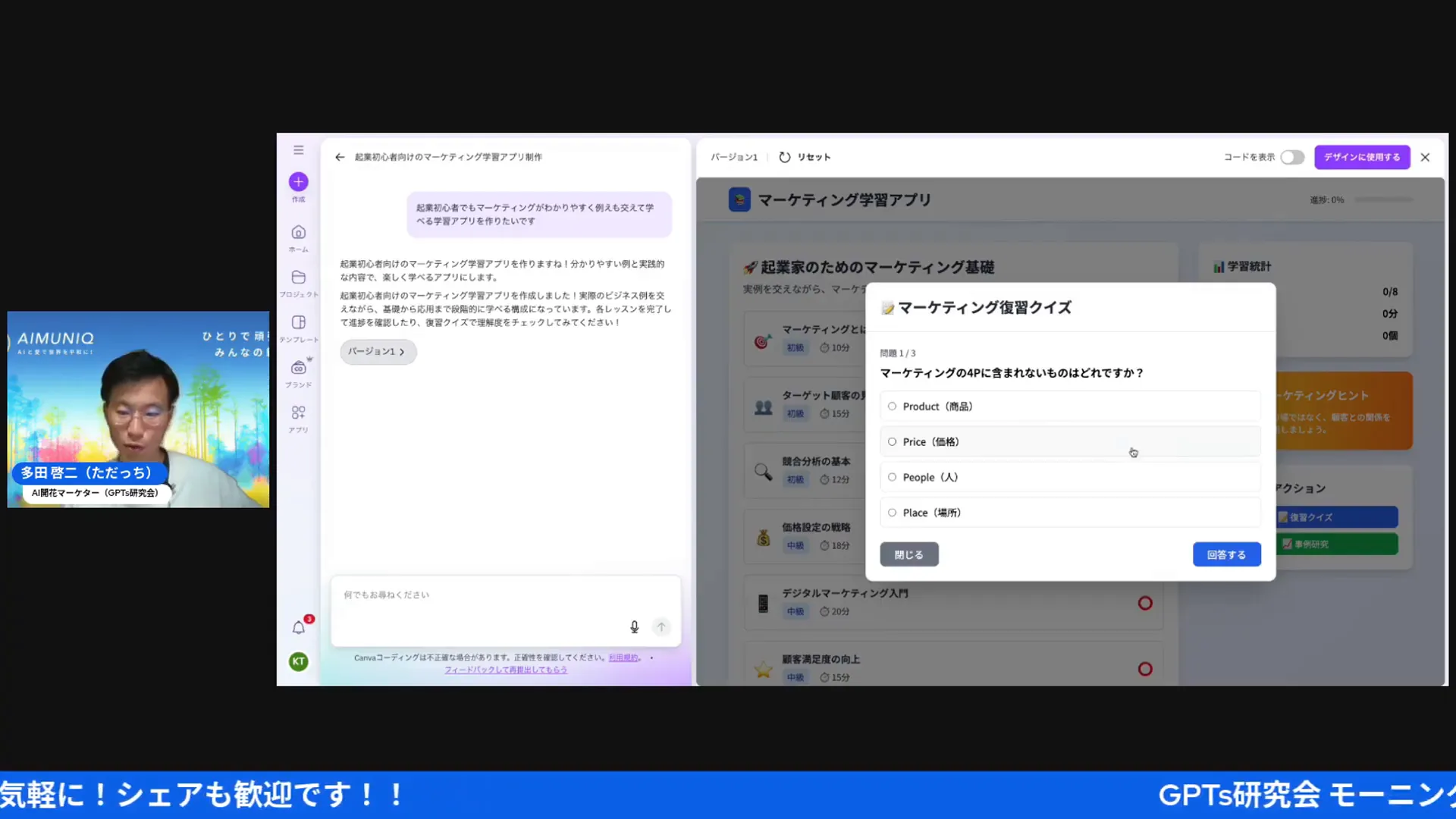

🎥 スクリーンキャプチャ解説(21:32)

(キャプチャ 21:32)ここで「Listen quiz」というフレーズが出てきます。つまり、リスニングや注意深さのチェック、あるいは理解の深さをクイズ形式で確認する手法を指しているんだと思う。クイズは学習定着に超有効。

クイズ活用のコツ:

- 短い(3問以内)→ 受講生が継続しやすい

- 即時フィードバック付き → 間違いを学びに変える

- 間違いの理由をAIが解析して、個人別の補助教材を提示する

実装例(流れ):

- モジュール終了後に3問のListen quizを自動配信

- 受講生が解答するとAIが解説と弱点ポイントを返す

- 必要に応じて追加の短い演習を提示

👋 スクリーンキャプチャ解説(21:51)

(キャプチャ 21:51)ここでは参加者の反応やQ&Aが入りました。ライブの良いところは双方向で、受講者の生の声を拾って改善に繋げられる点。AIはこのフィードバックを整理して、トピックごとの改善点を自動抽出できます。

Q&Aを活かす方法:

- 質問をAIでカテゴリ分け(理解不足/実務応用/ツールの使い方 等)

- 頻出質問はFAQ化して教材に組み込む

- 個別の重要質問は次回の講義でピックアップして取り上げる

これが循環することで、講座はどんどん“受講生に選ばれる講座”になります。僕もよくやるのは「Q&Aランキング」を毎週出して、トップ3に解説動画を追加すること。これだけで満足度が上がるよ。

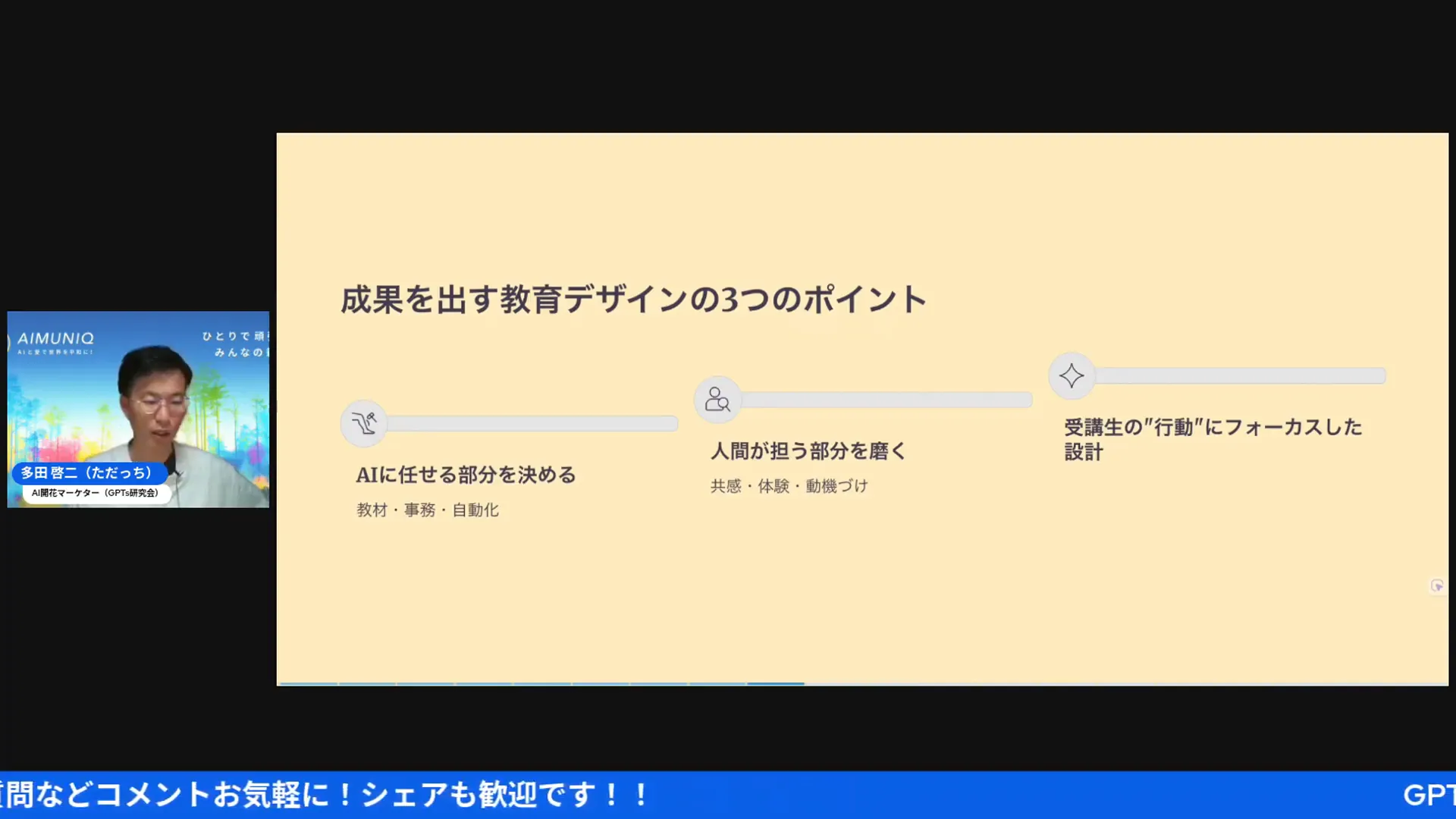

📸 スクリーンキャプチャ解説(23:01)

(キャプチャ 23:01)ここは「AIを取り入れつつ、人間だからこそできる価値提供とは?」という深掘りの部分。僕はここを最も重視する派。AIができることは迅速な分析、パーソナライズ、反復だが、人間には「動機づけ、共感、ストーリーテリング、倫理的判断」が残る。

講師が提供すべき“人間性”の例:

- 学習過程での感情ケア(挫折時の励まし、成功の承認)

- 実務経験に基づく生々しい事例・失敗談の共有

- 学習コミュニティの文化作り

- 倫理的な判断軸の提供(例:AIの使い方ガイドライン)

AIを使うほど、講師が「人間だからできること」に集中する余地が大きくなる。だからこそ成果が上がるんだよね。

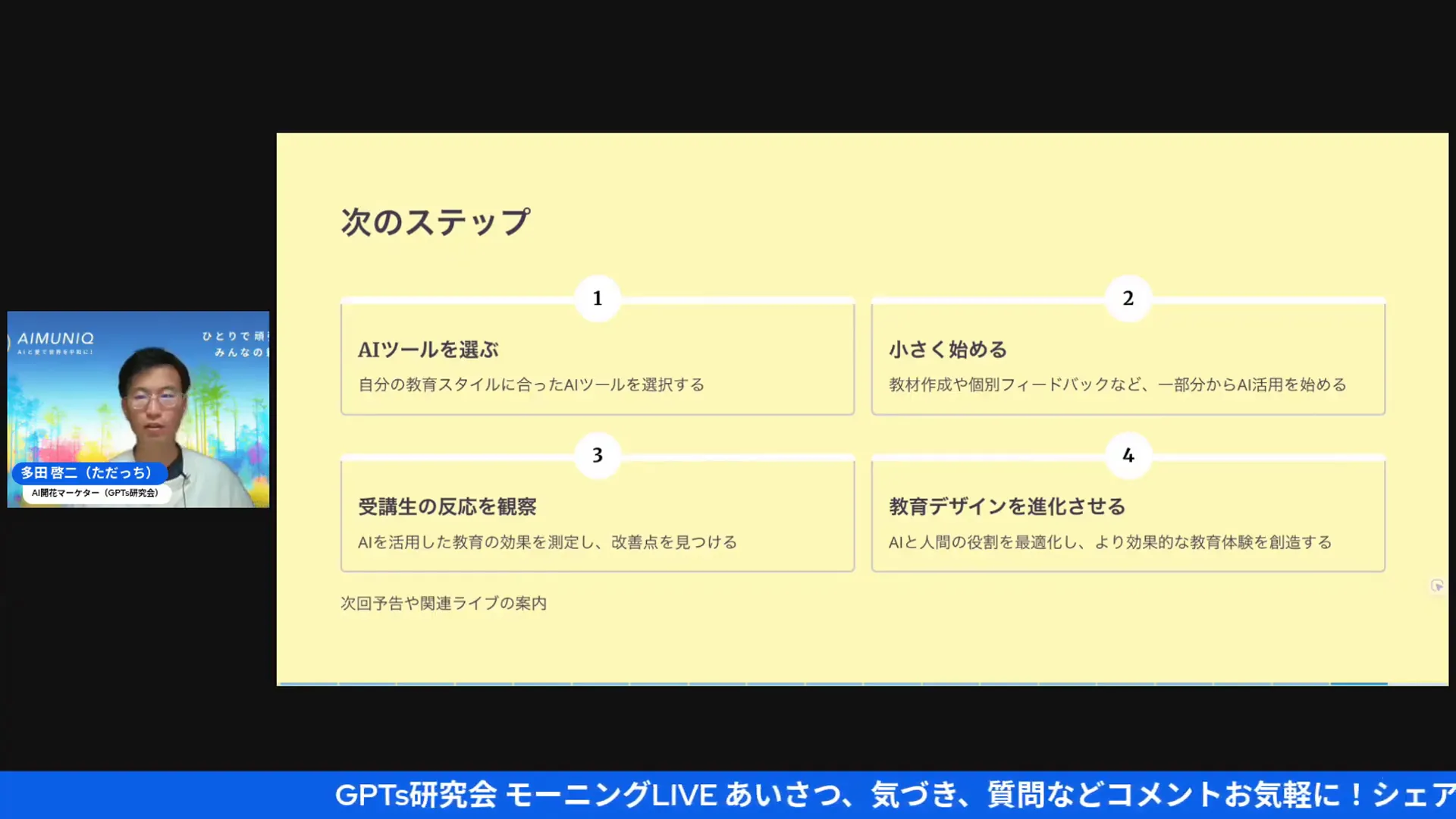

📷 スクリーンキャプチャ解説(26:22)

(キャプチャ 26:22)ライブの最後では、具体的な次のアクションとフォローアップの案内がありました。これは講座設計でも必須の要素。終わりに明確な「次の一手」を提示することで受講生の行動率は圧倒的に上がります。

効果的なクロージングのテンプレ:

- 「今日学んだことでまずやること」を3つだけ提示

- 短期目標(7日以内)と長期目標(90日)を示す

- AIによるフォローアップ頻度(例:週1のクイズ・月1の診断)を提示

- コミュニティやメンターの活用方法を案内

ライブや講座の終わりは“始まり”の合図。僕はここで必ず、受講生が次に取るべき“まず一つの行動”を明確にさせるようにしているよ。これが習慣化の一歩になるんだ。

🛠️ 実践編:AIで作る成果が出る教育デザイン(ステップバイステップ)

ここからは講師としてすぐ使える具体的なステップ。僕のやり方を細かく公開します。番号で追えばOK。テンプレートやプロンプトも出します。

ステップ0:ゴール設計(必須)

ゴールはSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)で設計。例:「90日で顧客対応メールのテンプレを作れて、A/BテストでCTRを10%改善する」みたいに明確にね。

ステップ1:受講生プロファイル設計

対象者を細かく決める。年齢、職業、学習時間、挫折経験、学習モチベーションなどを想定。ここでAIに渡すテンプレを作ります。

ステップ2:学習診断をAIで自動化

診断→カテゴリ化→カスタムカリキュラム自動発行。これが個別最適化の入り口。GPTを使えば診断結果からカリキュラム生成まで自動化可能。

ステップ3:教材生成(AIで量産、人が仕上げる)

先に述べたワークフローを回す。キーは「最初はAIの生成物を叩き台にする」こと。AIに任せると速いけど、受講生に刺さるかどうかは人が判断する。

ステップ4:評価とフィードバック設計

評価は知識(クイズ)、技能(実地課題)、態度(自己評価・ピア評価)の3軸。AIはクイズ採点、弱点抽出、改善案提示を担当。人はケース評価とモチベーション回復を担当する。

ステップ5:継続支援(コミュニティと自動化)

自動リマインダー、週次クイズ、月次診断、ピアレビュー会。AIを用いた「忘却曲線対策」教材の定期送付は効果大。

ステップ6:改善サイクル(データドリブン)

受講データを定期的にAIで解析。離脱ポイント、苦戦箇所、満足度上昇要因を抽出して教材を改善する。これで講座は永続的に改善可能。

🧾 具体テンプレ:AIプロンプト集(講師向け)

以下は実際に使えるプロンプト例。GPT系にそのまま投げて使えるフォーマットだよ。

- 受講生診断プロンプト

「対象:〇〇。診断クイズ10問を作ってください。質問タイプは選択肢と短文。診断結果は3タイプに分類して、それぞれに推奨カリキュラムを出してください。」

- カリキュラム生成プロンプト

「90日で達成するゴール:〇〇。受講生プロファイル:△△。週ごとの学習目標、学習時間、演習課題、評価基準を作成してください。」

- フィードバック生成プロンプト

「受講生の回答:■■。弱点を3つ指摘し、それぞれに短期練習(5分でできる)を3つずつ提案してください。」

- クイズ自動生成プロンプト

「モジュール:〇〇。理解確認のための3問のクイズ(選択式+解説)を作ってください。各問題に理解度に応じた追加学習リンクを提示してください。」

⚠️ よくある落とし穴と回避策(チェックリスト)

AIを導入する際にみんながハマるポイントを列挙。僕は過去の失敗から学んでこれらを作ったよ。

- 落とし穴1:AIの出力をそのまま公開 → 人で整えるプロセスを必ず入れる

- 落とし穴2:個人情報の取り扱いが曖昧 → 明確なプライバシーポリシーと同意を取る

- 落とし穴3:評価基準が曖昧 → 定量的なKPIと定性的評価の両方を設定

- 落とし穴4:コミュニティの放置 → 人が定期的に温度を上げる施策を入れる(例:月1ライブ)

- 落とし穴5:AIへの過信 → 倫理面と偏見チェックを定期的に実施

📚 ケーススタディ(講師・スクール運営者向けの実例)

ここでは想定ケースを2つ紹介するよ。具体的な数値や流れを書いているので、すぐ真似できます。

ケース1:オンライン英会話スクール(中級者向け)

課題:受講者の継続率が低く、差別化が難しい

導入したAI施策:

- 学習スタイル診断を導入(定着率:導入前30% → 導入後50%)

- 毎週のListen quiz(3問)で弱点を把握、個別復習プランを発行

- 実践パートは講師が担当、AIは予習教材と復習問題を自動生成

結果:3ヶ月で継続率+20%、満足度スコア向上、口コミで新規流入増加

ケース2:ビジネススクール(スキル実習重視)

課題:個別課題の採点負荷が高く講師が疲弊

導入したAI施策:

- 提出物の一次採点をAIで自動化(合否判定+改善ポイント出力)

- 重要な提出物は講師が最終レビュー(時間効率が4倍に)

- AIが出した改善点を元に受講生向けのワークショップを作成

結果:講師稼働時間削減、個別フィードバックの質向上、受講生の実務定着率向上

🔍 データとKPIの設計(成果計測の方法)

教育デザインは感覚でやるものじゃない。必ずデータで追うこと。以下が僕の推奨KPI群。

- 定着率(30日、60日、90日)

- 到達率(モジュールごとの合格率)

- 満足度(NPSや独自スコア)

- 行動率(提示したアクションを実行した割合)

- 成果指標(業務での改善割合、売上改善など)

これらをAIで定期解析して、ボトルネックに対する改善施策を自動生成するのが僕のやり方。毎週/毎月レポートを出すと講座改善のテンポが上がるよ。

🤝 人間らしさを残す設計(講師が残すべき領域)

AIが何でもできるわけじゃない。講師が残すべき4つの領域を示すよ。

- ストーリーテリング:実体験に基づく説得力のある語り

- エンパシー:受講生の不安や悩みに寄り添う力

- 倫理・価値判断:AIの使い方に対する講師の矛盾ない軸

- コミュニティビルディング:文化や信頼を育む施策

AIはサポート。講師は“場の魂”を守る。これは絶対に忘れないでね。

🧩 実際の導入ロードマップ(90日プラン)

最後に、導入のロードマップを具体的に示すよ。0→1で導入するなら、こんな感じで回すといい。

- Week0(設計): ゴール設定・受講生プロファイル設計・KPI定義

- Week1-2(基礎構築): 診断フォームと主要教材のAI生成と人の編集

- Week3-4(ローンチ): 初回グループで運用開始・Q&Aで改善点ピックアップ

- Month2(最適化): AI解析で離脱要因を抽出し教材改善・FAQ整備

- Month3(拡大): 成果が出ているパターンをテンプレ化し拡充

このサイクルを回すことで、講座は徐々に「勝ち筋」を持つようになっていくよ。僕もこれを何度も実践してきた。最初は手作業で大変だけど、2ヶ月目以降はAIが回してくれる割合がどんどん増えるからね。

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: AIに頼りすぎると講師の仕事がなくなるのでは?

A1: それは違うよ。AIはルーチンとデータ処理を肩代わりして、講師はより高付加価値な仕事(個別指導、コミュニティ醸成、倫理設計)に集中できる。結果的に講師の価値は上がるんだ。

Q2: 少人数の講座でもAIは有用ですか?

A2: 有用だよ。少人数だと一人ひとりに深いフィードバックが求められるから、AIで一次分析や補助教材を自動化すると講師の負担が減って質が上がる。

Q3: AIで作った教材の著作権や倫理的問題はどうする?

A3: 著作権や偏見・誤情報対策は必須。必ず人のチェックを入れて、出典や根拠を明記する。受講生にはAI利用の透明性を提示し、同意を取るべきだね。

Q4: どのタイミングでAIを導入すべき?

A4: 受講生の数が増え始めた段階で導入を検討するのがベスト。ただし、設計の段階からAI視点で作ると後の運用が楽になるよ。僕は最初から設計にAIを入れるのを推奨するかな。

Q5: 具体的なツールのおすすめは?

A5: GPT系をベースに、LMS(学習管理システム)と組み合わせるのが一般的。重要なのは「データの取り出しやすさ」と「APIやエクスポート機能」。運用を考えるとCSVやAPIでデータを取り出せる設計が大切だよ。

🔚 まとめと僕からの次のアクション提案

ここまで読んでくれてありがとう。まとめると、教育におけるAIの本質は「個別最適化の民主化」と「講師が本質に集中できる環境作り」。多田啓二さんのライブが伝えたかったことは、まさにその両方をどう設計するか、ってことだよね。

僕からの提案(3つの次の一手):

- 当面のゴールを1つだけ決める(90日以内で達成可能)

- 簡単な診断フォームを作る(10問以内)→ AIにかけてパーソナルプランを出す

- 毎週1つ、AI生成の小教材(クイズやチェックリスト)を導入してPDCAを回す

僕は「分身AIで社長無人化計画」を日常で実践しているけど、教育の現場も同じ。AIを“作業”ではなく“共創”の相手として取り入れると、想像しているよりずっと早く成果が出るよ。

最後に一言。失敗を恐れず、まずは小さく始めてみよう。失敗はネタ、改善は財産だよ。僕も一緒に学んでいくから、みんなも一緒にやろうね〜!

— 田中啓之(この記事はすべて分身AIひろくんが書きました)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |