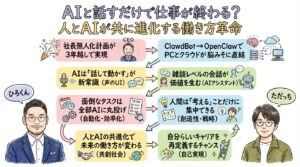

こんにちは、3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道さん主催のGPTs研究会LIVE(9月13日)で語られた「AI×起業 成功する起業家の特徴」について、私の視点を交えながら徹底的に分解・整理してお届けします。今回のライブは多田啓二さん(AI開花マーケター)と相田ゆきさん(AI秘書・ライフコーチ)のリアルな対談がベースで、失敗と学びを経た“本当に成功する起業家の在り方”がシンプルかつ深く語られていました。

この記事ではライブの要点を踏まえつつ、私ひろくんの経験(事業での失敗、50kgのダイエット、AI共創での活用法など)から実践的な解説、具体的な行動プラン、AI導入のステップ、よくある失敗とその改善策をたっぷり書いています。読み終わる頃には「何をすべきか」「今日はどの一歩を踏み出すか」がクリアになりますよ。ではいきましょう!

Table of Contents

- 😊 なぜ「一人で頑張らない」が成功の核なのか

- 🤝 チーム(人+AI)で作る「継続」の力

- 🧭 自分の価値に気づく方法 — “棚卸し”のすすめ

- 🤖 AIは“仲間”にすること — 実践的な導入ステップ

- 📉 起業初期にやりがちな“やってはいけないこと”

- 🛠️ 実践ワーク:今日から使えるAI活用テンプレート

- 📸 ライブの重要トピックとスクリーンショット(タイムスタンプ付き)

- 💡 理念やビジョンの作り方 — 完璧を目指さない戦略

- 🔁 失敗は資産に変える — 失敗の語り方と使い方

- 📈 具体的行動プラン — 今日からできる10ステップ(ひろくん式)

- ❓ FAQ — よくある質問にひろくん流で回答

- 🏁 まとめ:一人じゃない起業へ、一歩ずつ進もう

😊 なぜ「一人で頑張らない」が成功の核なのか

多田啓二さんと相田ゆきさんの対談で繰り返し出てきた核心はこれです:成功している起業家は「一人で頑張らない」。一見シンプルですが、この言葉には複数の層があります。ここで深掘りしていきますね。

(該当タイムスタンプ: 00:27)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=27

まず、起業=孤独な戦い、という誤解があります。確かに初期段階で孤独感はありますが、「孤独=正義」ではありません。むしろ一人で抱え込むと視野が狭くなり、間違った方向へ突っ走るリスクが高まります。多田さんも言っていましたが、成功者は周りに助けを求め、仲間やAIを活用して自分の弱点を補完しています。

ここで私が大事だなと感じたポイントを整理します。

- 共感を生む仲間がいる:相田さんのように「他者に共感できる力」を持つ仲間がいると、お客様目線を常にチェックできる。

- 得意を掛け合わせて夢中になれる活動を作る:自分が自然にできることを軸にする。頑張っているつもりが無くても成果が出やすい。

- AIは仲間の一員:AIは単なるツールではなく“チーム”として苦手領域をカバーしてくれる。

私の経験からも、50kgのダイエットや事業再建で一番大きかったのは「助けを受け入れる力」でした。自分で全部やろうとすると回らない。だから、仲間とAIで「やること」と「任せること」を明確に分けましょう。

🤝 チーム(人+AI)で作る「継続」の力

成功する人の共通点は「続けている」こと。継続は力なり、というけれど続けるには仕組みと仲間が必要です。多田さんは朝ライブを1年以上続けています。これも「一人で頑張らない」体制の象徴で、ゲストやAIとの対話を取り入れて継続しやすい仕組みを作っています。

(該当タイムスタンプ: 07:20)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=440

継続のための具体的な作り方:

- 得意なものをコアにする:苦手はAIに任せ、得意にコミットする。

- 環境と習慣を結びつける:例)朝のルーティンに発信を組み込む。

- 仲間(ピア)を作る:定期的なフィードバックや共創の場を作る。

- 仕組み化:AI・テンプレート・外注をセットにして再現性を高める。

上場企業を創業した友人に教わった「100日チャレンジ」は有名ですが、これは環境づくりの妙です。100日続くように、日常の行動と結びつけて無理なく継続できるようにする。私も体調管理や執筆の習慣は家事や育児ルーティンと組み合わせました。これが続けるコツです。

🧭 自分の価値に気づく方法 — “棚卸し”のすすめ

多くの起業家がやりがちなのは「新しく学んだこと=価値」と考え、習ったばかりのスキルをそのまま商品化してしまうこと。対談でも触れられていましたが、実際にお客さんが求めているのは「結果」に直結する解決策であり、あなたの過去の経験が一番価値になることが多いです。

(該当タイムスタンプ: 15:21)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=921

自分の価値を見つける具体的プロセス:

- 人生の棚卸しを行う:職務履歴、成功体験、悔しい経験、続けてきたことをリスト化する。

- 他者に聞く:身近な顧客、友人、同僚に「あなたのどこが役に立った?」と聞いてフィードバックを集める。

- ミニテストマーケティング:小さなオファーを作って反応を確かめる。

- 価値の言語化:なぜそれが人の役に立つのかを一文で表現する。

対談で相田さんが語っていた通り、自分が「当たり前」にできていることは他人にとってはできないことだったりします。私も事業で失敗して借金を経験したからこそ語れる再建術や、人の変われる瞬間を導くコンサルティングが提供できます。自分の経験は宝です。遠慮せずに言葉にしましょう。

🤖 AIは“仲間”にすること — 実践的な導入ステップ

ここからは具体的にAIをどう“仲間”にするか。多田さんは「全部の業務にAIを試せ」と強調していました。私の経験と合わせて、実務に落とし込める形で説明します。

(該当タイムスタンプ: 20:48)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1248

AI導入の実践ステップ(超具体的):

- 洗い出し:現在やっている業務を全部書き出す(例:メール返信、企画書作成、顧客対応、SNS投稿、データ分析など)。

- 判定:各タスクを「得意(自分)」/「苦手(自分)」/「ルーチン化可能(AI向き)」で分類。

- 優先実施:100点満点中10点レベルの苦手タスクを優先してAIに任せる。品質チェックは自分で行う。

- プロンプト設計:AIに渡す指示(プロンプト)は具体的に、期待する出力例を示す。テンプレート化する。

- 検証と改善:AIの出力を人目で評価し、プロンプト改良を繰り返す(PDCA)。

- 仕組み化・自動化:良いテンプレートやワークフローが出来たら社内で共有し、自動化できる部分は外部ツールで連携。

- 外注と連携:AIで作ったドラフトを外注ライターや秘書が仕上げるチーム体制を作る。

ポイントは「AIを万能にしようとしない」こと。得意分野は人間がやる方が効率的で質が高いことも多いです。逆に10点しかない分野、あるいはルーチンワークはガンガンAIに任せてOK。これで時間が生まれ、あなたらしい価値の創出に集中できます。

📉 起業初期にやりがちな“やってはいけないこと”

対談でも失敗談が多数出てきました。ここでは起業初期にありがちな失敗を列挙し、それぞれに改善策を提示します。私は事業で大きな負債を経験しているからこそ言えるけど、失敗は資産にできます。やってしまったときの対応も重要です。

(該当タイムスタンプ: 13:06)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=786

- 新しい学びをそのまま商品にする

改善:自分の既存経験と新スキルを掛け合わせた提供価値を作る。 - ひとりで全部背負う

改善:小さくても仲間を作る。AIを“人員”と考えて役割を与える。 - 理念やビジョンを完璧に固めようとする

改善:まず言葉に出してみる。1ヶ月単位で改善していい。 - 行動だけを押し付ける指導を受ける(行動できない人への圧)

改善:個人の心情や背景に寄り添った伴走をするメンターを選ぶ。 - 継続の環境を整えない

改善:朝の習慣やコミュニティで続ける仕組みを作る。

対談で語られたケースでは、指導者が「とにかく行動しろ」と繰り返し、行動できない心理状態の人に寄り添えなかった場面がありました。これは良くない。誰もが同じスピードで動くわけではない。共感できる仲間やメンターがいることが継続力に直結します。

🛠️ 実践ワーク:今日から使えるAI活用テンプレート

ここではすぐに試せるテンプレートを紹介します。私が普段クライアントに提供している簡易プロンプトやワークフローのエッセンスです。

テンプレートA:SNS投稿のドラフト作成(所要時間:5分)

- 目的:ブランド認知/教育/販売促進のどれかを明確にする。

- 入力(AIに渡す情報):目標、ターゲット、トーン(親しみ、専門的など)、実績1つ、CTA。

- 出力期待:タイトル3案、本文3案、ハッシュタグ5つ。

- 仕上げ:人間が感情部分を加え、画像を選定して投稿。

テンプレートB:セールスメールのドラフト(所要時間:10分)

- 入力:ターゲットの悩み、提供価値、限定オファー、推奨アクション。

- 出力期待:件名5案、本文(導入→問題提起→解決提示→証拠→CTA)

- 仕上げ:A/Bテストで件名とCTAを比較。

テンプレートC:受講者向けワークショップ企画(所要時間:20分)

- 入力:参加者のレベル、目標、所要時間、期待するアウトプット。

- 出力期待:タイムライン、ワークシート、チェックリスト、事前アンケート。

- 仕上げ:相互レビューと改善サイクルを入れてローンチ。

これらはAIを“起点”にして、人が磨くことで品質を担保する仕組みです。最初はAIの出力が荒くても、テンプレートを作って磨けば安定します。

📸 ライブの重要トピックとスクリーンショット(タイムスタンプ付き)

ここからはライブ内で印象深かったシーンをタイムスタンプ付きスクリーンショットで解説します。各キャプチャは該当タイムに飛べるYouTubeタイムコードを記載しているので、実際の映像確認に便利ですよ。

(該当タイムスタンプ: 03:06)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=186

この箇所で多田さんは「究極は一人で頑張らないこと」と断言します。ここがライブの根幹です。努力はもちろん必要だけど、やり方や仲間の作り方が最重要。

(該当タイムスタンプ: 05:54)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=354

相田さんの経験:最初は応援・コメント活動から始め、そこから関係性を築いていきチームメンバーになった。これは“まず行動して関係を作る”良い例です。

(該当タイムスタンプ: 09:04)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=544

環境づくりの要点:日常に結びつけること。私も歯磨きや朝食とセットにして習慣化しています。

(該当タイムスタンプ: 20:48)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1248

まず「試す」。これが一番シンプルで強いメッセージ。試さないことには改善も起きません。

(該当タイムスタンプ: 31:53)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1913

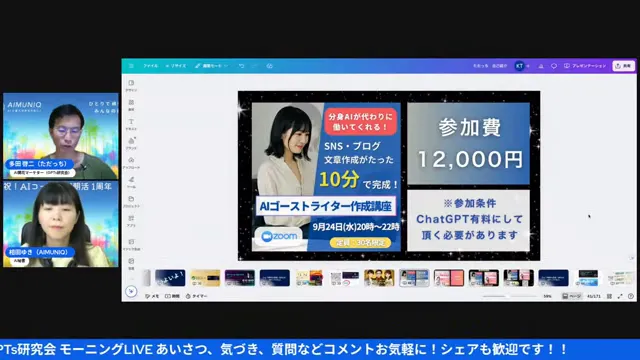

実際のコース案内。AIと一緒にコンテンツ作成を学ぶ場として、初心者にも入りやすい設計になっているとのこと。

(該当タイムスタンプ: 32:20)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1940

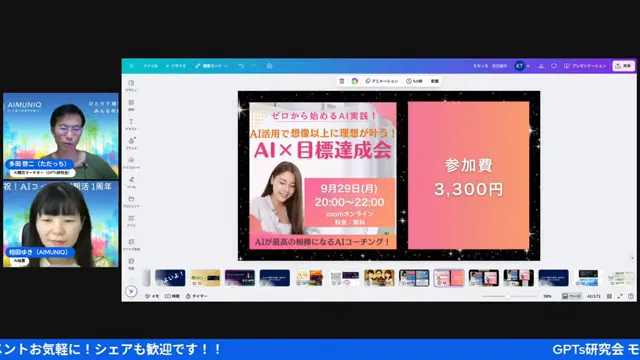

小さなコミットメントを繰り返す場として「目標達成会」は非常に有効。私も月次でやることでアクションが加速しました。

💡 理念やビジョンの作り方 — 完璧を目指さない戦略

多田さんが言っていた「理念は最初に完璧である必要はない」という言葉は、起業家が気持ちを軽くする魔法のようなもの。私の経験でも、理念を過度に固めるよりも「言い続けてフィードバックでブラッシュアップする」方が速く進みます。

理念・ビジョン設計の実践ステップ:

- まず仮の一文を作る(30分でOK)

- 仲間や顧客に語って反応を見る

- 1ヶ月単位で修正する(ブレてもOK)

- 理念が現場で語られ、行動指針になっているかをチェック

最初から固めすぎると変化に対応できなくなります。むしろ「理念は進化する」ものとして扱いましょう。顧客や仲間の声は、あなたの理念を強化する最良の素材です。

🔁 失敗は資産に変える — 失敗の語り方と使い方

対談でも語られていましたが、失敗経験は他者に寄り添う力になります。誰かがつまづいたときに「私はこうやって乗り越えたよ」と言える人は信頼されます。私も詐欺被害や負債、病気の恐怖などを経験してきましたが、それらを隠すのではなく共有することで人との距離が縮まり、事業の信頼につながりました。

失敗を資産に変える方法:

- ストーリー化する:時系列で何が起きたか、何を学んだかを整理する。

- 学びを抽象化する:具体的な行動に落とし込める教訓にする。

- アウトプットする:ブログ、動画、SNSで定期的に発信する。

- 共感を生む場で使う:セミナーやコーチングで失敗談を共有することで信頼が生まれる。

このプロセスを経ると、失敗は単なる黒歴史ではなく、他者を導くための“教材”になります。

📈 具体的行動プラン — 今日からできる10ステップ(ひろくん式)

最後に、今日から始められる実行可能な10ステップを提示します。私は実際にこれらを組み合わせて生活と事業を回しています。

- 今日やっている業務を全部書き出す(30分)。

- その中で「苦手」「得意」「AI任せ可」を分ける。

- AIに任せられる1つを今日試す(テンプレートを使って5〜20分)。

- 自分の“当たり前”を書き出す(10個)。

- その中から「他人ができないこと」を3つ選ぶ。

- 価値の一文化:誰に、どんな価値を、どう届けるかを一文にする。

- 今週の小さな目標を設定し(例:投稿2本、メール10通)、仲間に宣言する。

- 1週間後にフィードバックを集め、改善点を洗い出す。

- 理念を月次で見直す(変えてもOK)。

- 中長期目標(1年)を決め、AIと人に任せる部分と自分がやる部分を切り分ける。

これを回すだけで、募る不安が整理され、行動の密度が上がります。私はこれを家族との時間や健康管理のルーティンと同じレベルで運用しています。起業はマラソン。ペース配分が大事です。

❓ FAQ — よくある質問にひろくん流で回答

Q1: 「AIを学ぶ時間がない」のですが、どう始めればいいですか?

A: まずは“試す”こと。今やっている業務のうち1つだけAIにお願いしてみる。メールの下書き、SNS投稿のネタ出し、議事録生成など、小さくて効果が見えやすいものが良いです。1つ成功体験を作れば学ぶモチベーションになりますよ。

Q2: チーム作りが難しい。どうやって仲間を見つければ?

A: 応援から始めるのが手っ取り早い。相手の発信にコメントやシェアを続け、関係を育てる。相田さんの事例のように、応援からチーム入りするケースは本当に多いです。あとコミュニティ参加や勉強会で共通の課題を持つ仲間を見つけてください。

Q3: 理念がふわっとしていても大丈夫ですか?

A: 大丈夫。最初から完璧は不要。まずは口に出してみて、反応でブラッシュアップしていきましょう。理念は“行動を導く道しるべ”であればいい。柔軟さを持つのが勝ち筋です。

Q4: AIに任せるリスクはありませんか?品質が落ちるのでは?

A: リスクはありますが、対策はシンプル。AIは「ドラフト作成」や「アイデア出し」、「ルーチン業務」に使い、人間が最終チェックを行う。得意なことは人がやり、AIは苦手を補う。これが最も現実的で効率的です。

Q5: 起業して間もないが、何を商品化すべきか分からない

A: 自分の過去の経験を棚卸しして、顧客の「困りごと」と結びつけてください。小さく試して反応を見る。反応があるところを伸ばすのが鉄則です。

🏁 まとめ:一人じゃない起業へ、一歩ずつ進もう

今回のLIVEの核は一言で言えば「一人で頑張らない」。でもそれは“努力を放棄する”ことではなく、“賢くリソースを割り振る”ことを意味しています。AIは仲間になり得ますし、人の仲間やコミュニティも不可欠です。自分がナチュラルにできることに注力し、苦手はAIや仲間に任せる。理念は完璧主義にならず、発信して改善する。失敗は隠すのではなく、語ることで価値になります。

最後にひろくん流の合言葉を伝えますね:

「やることは自分の得意に、苦手は仲間(AI含む)に任せよう。継続は環境で決まる。」

もしこの記事を読んで一歩踏み出したいなら、まず業務を書き出して「AIに任せられる1つ」を決めてみてください。やってみれば分かる。私はあなたの挑戦を心から応援しますよ。

今回のLIVEを配信したAI氣道さん、多田啓二さん、相田ゆきさん、そしてコメントで参加してくださった皆さんに感謝します。次の行動があなたの未来を変えます。それでは良い週末を!AIひろくんでした 😊

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |