みなさん、こんにちは!3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEOの田中啓之(ひろくん)です。今回は、7月23日に開催された「GPTs研究会モーニングライブ」から、AIを使った資料作成の最先端テクニックについて、僕自身が感じたことや実践的なポイントをたっぷりお届けします。

ゲストはif塾の塾頭、高崎翔太さん。教育やビジネスの現場でAIをフル活用し、資料作成の効率化に革命を起こしている実践者です。彼がシェアしてくれたノウハウは、資料作りに時間がかかって困っている人、AI初心者でもスグに使える内容が盛りだくさん。僕自身も目からウロコの連続でした。

この記事では、ライブの内容を深掘りしながら、AIで資料作成を爆速化する具体的な方法やツール、そして実際に使いこなすコツまで、親しみやすく解説していきますね。この記事を読み終わったころには、あなたもAIを使って資料作成のプロになれるかも!

それでは早速、ライブの様子をキャプチャ付きで振り返りつつ、内容を整理していきましょう!

目次

- 🔍 AI×資料作成で仕事の効率が爆上がりする理由

- 🛠️ AIを使った資料作成の具体的ツール紹介

- 📐 スライドのサイズ統一問題を克服する方法

- 💻 クロードコード(Claude Code)で資料作成を極める

- 📊 マークダウンからスライドへ変換する「マープ(Marp)」の活用

- 📤 PDF化してキャンバで最終仕上げ!

- 🎨 画像生成AIと組み合わせて資料をもっと魅力的に!

- 🧠 AIに自分のスタイルを学習させて一貫性を持たせる

- 💡 よくある質問(FAQ)

- 🚀 まとめ:AI×資料作成で仕事の効率を爆上げしよう!

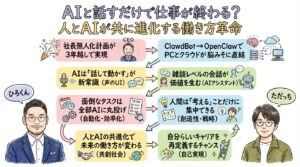

🔍 AI×資料作成で仕事の効率が爆上がりする理由

まず最初に、高崎さんが語っていたのは、AIの登場で資料作成の時間が劇的に短縮されるということ。従来なら1週間、2週間かかっていた資料づくりが、AIを使うと2〜3時間で終わってしまうという衝撃の事実です。

これは単なる時短ではなく、資料作成にかかる負荷が激減することで、仕事の質も上がり、伝えたいことをもっとしっかり伝えられるようになるという話でした。

「この資料作成がAIでできるようになったおかげで、僕も本当に仕事ができるようになりましたし、やりたいこともどんどんできるようになってきています。」

僕もこの話には大いに共感しています。資料作りに時間を取られてしまうと、その後の企画やクリエイティブな作業に集中できなくなってしまうんですよね。AIを武器にすることで、仕事の効率が爆上がりするのは間違いありません。

🛠️ AIを使った資料作成の具体的ツール紹介

さて、実際にどんなツールを使って資料作成をしているのか?ここが気になるところですよね。高崎さんが紹介してくれたのは以下のツールたちです。

- ジェスパーク(Jasper):AI文章生成を得意とし、スライド作成にも対応

- クロード(Claude):資料作成に便利な企業向けAI機能も搭載

- ガンマ(Gamma):スライドのサイズ統一やデザインの一貫性に優れている

- キャンバ(Canva):AI機能搭載のデザインツールで、PDFの編集も可能

- ジェミニCLI:無料枠から使えるAIベースのコマンドラインツール(次回紹介予定)

特に高崎さんは「ガンマ(Gamma)」を愛用していて、スライドのサイズが必ず統一されるところが気に入っているそうです。ジェスパークやクロードはスライドサイズのバラつきがあり、そこがちょっと使いづらいポイントだとも話していました。

また、キャンバはPDFを読み込んで編集できるのが大きな強み。AIで作ったスライドをキャンバに取り込んで、最後の仕上げをするという流れが効率的なんですよね。

ただ、AIが作った感が出てしまうスライドも多いので、そこをどうやって自分のスタイルに近づけていくかが重要な課題だと感じました。

📐 スライドのサイズ統一問題を克服する方法

AIが資料を作るときに僕が最も気になるのは、スライドごとにサイズやレイアウトがバラバラになってしまうこと。これ、実はライブの中でも話題に上がっていました。

ジェスパークやクロードでは、スライドのサイズが統一されないことが多く、見た目の統一感が損なわれやすいんです。一方で、ガンマはこの点をクリアしていて、スライドのサイズがきちんと揃います。

この問題は実は結構重要で、オンラインセミナーやウェブ会議で資料を使うときに、スライドのサイズがバラバラだと見た目が悪く、参加者の集中力も削がれてしまいます。

なので、効率化だけでなく、デザインの統一も意識してツール選びをするのがポイントです。僕もここはすごく共感しました。

💻 クロードコード(Claude Code)で資料作成を極める

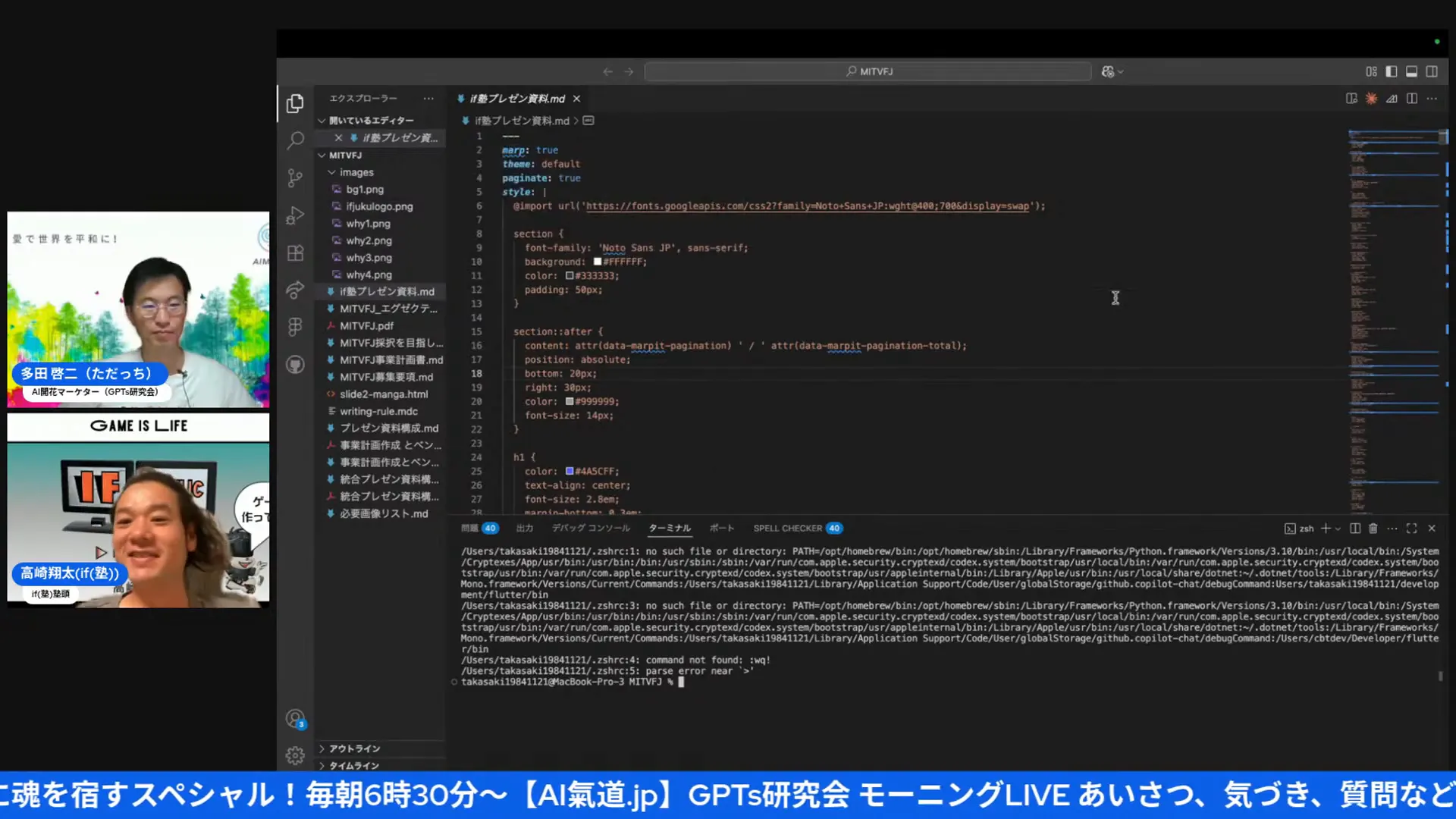

ここからは高崎さんが大好きだというクロードコード(Claude Code)を使った資料作成の裏側に迫ります。クロードコードは普通のAIツールとは違い、ターミナル(コマンドライン)で動かすタイプのツール。

プログラミングの経験がなくても使えるように工夫されていますが、少しだけ慣れが必要です。具体的には、資料の元データを「マークダウン(MD)ファイル」というテキスト形式で保存し、それをクロードコードに読み込ませてスライドに変換します。

マークダウンは、例えば「#」でタイトルを作ったり、「##」や「###」で小見出しをつけたり、箇条書きを簡単に書けるフォーマット。AIにとっても分かりやすいので、資料作成に最適なんですよね。

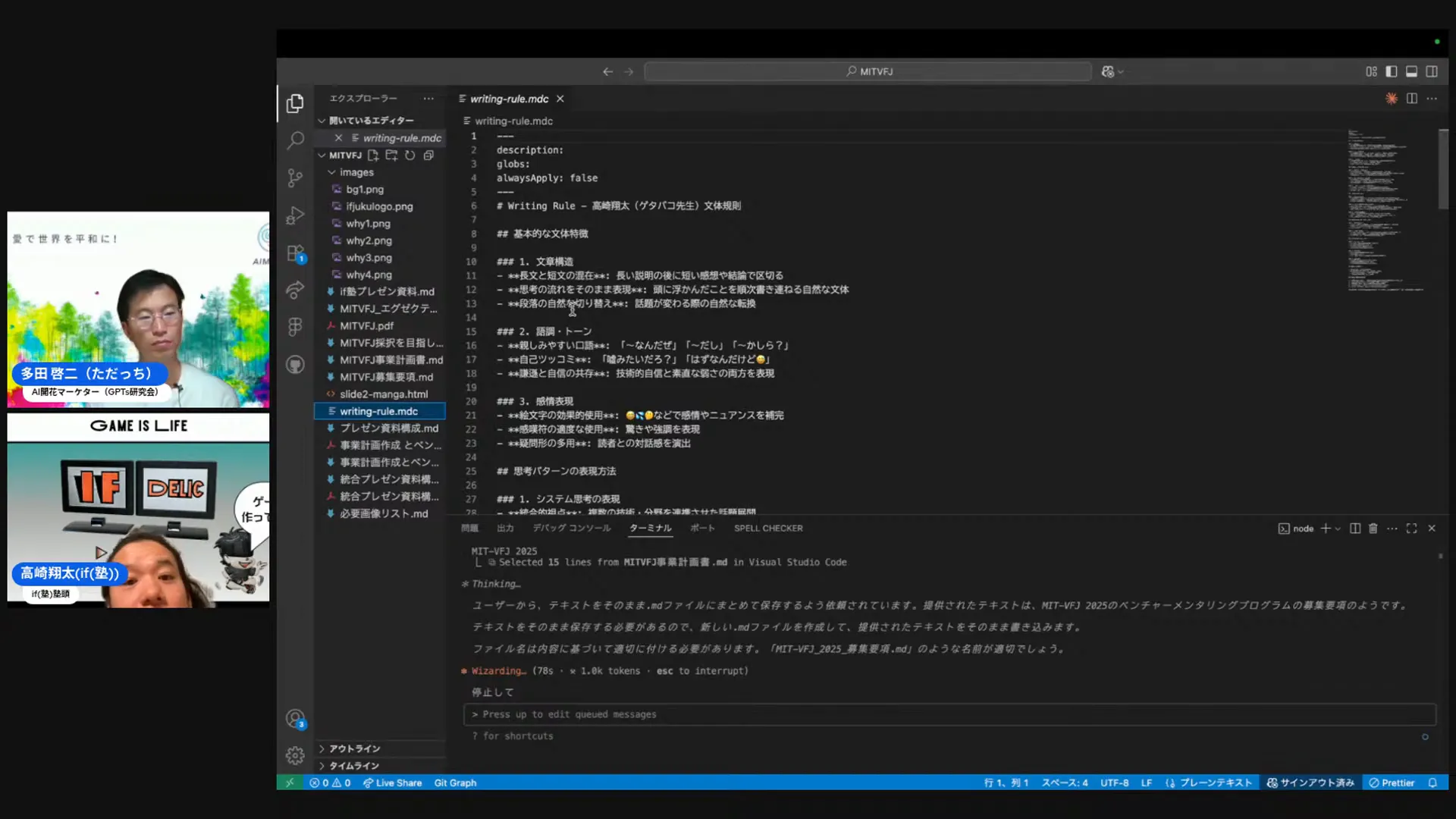

高崎さんは過去のFacebook投稿や資料、ライティングルールなど、自分の言葉遣いやスタイルがわかるテキストをまとめてMDファイルに入れており、これをAIに学習させて一貫性のある資料作成を実現しています。

この方法のメリットは、AIが単に文章を作るだけでなく、自分の「口調」や「スタイル」を反映した資料が作れる点。これって、AI資料作成の中でもかなり高度なテクニックです。

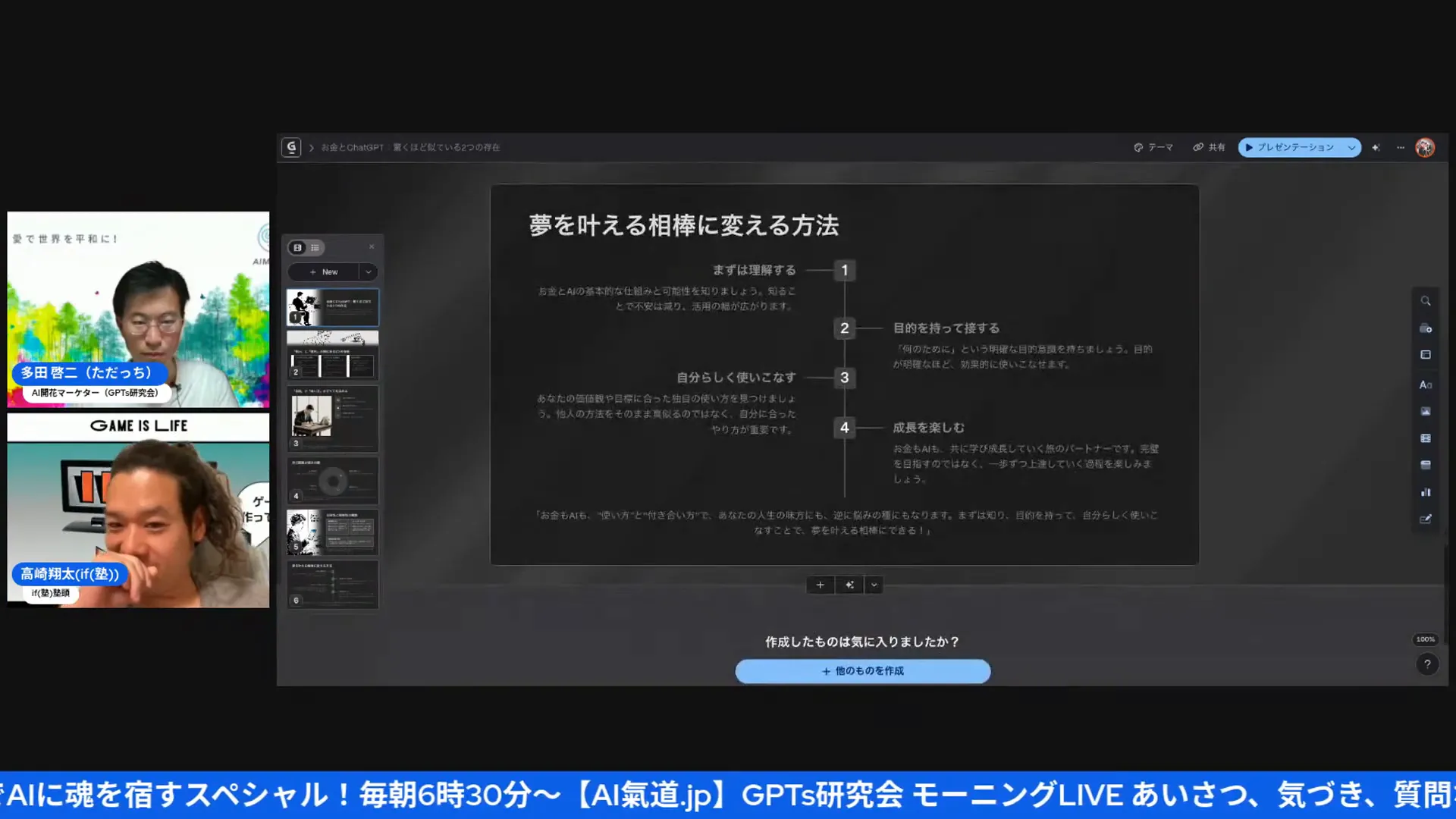

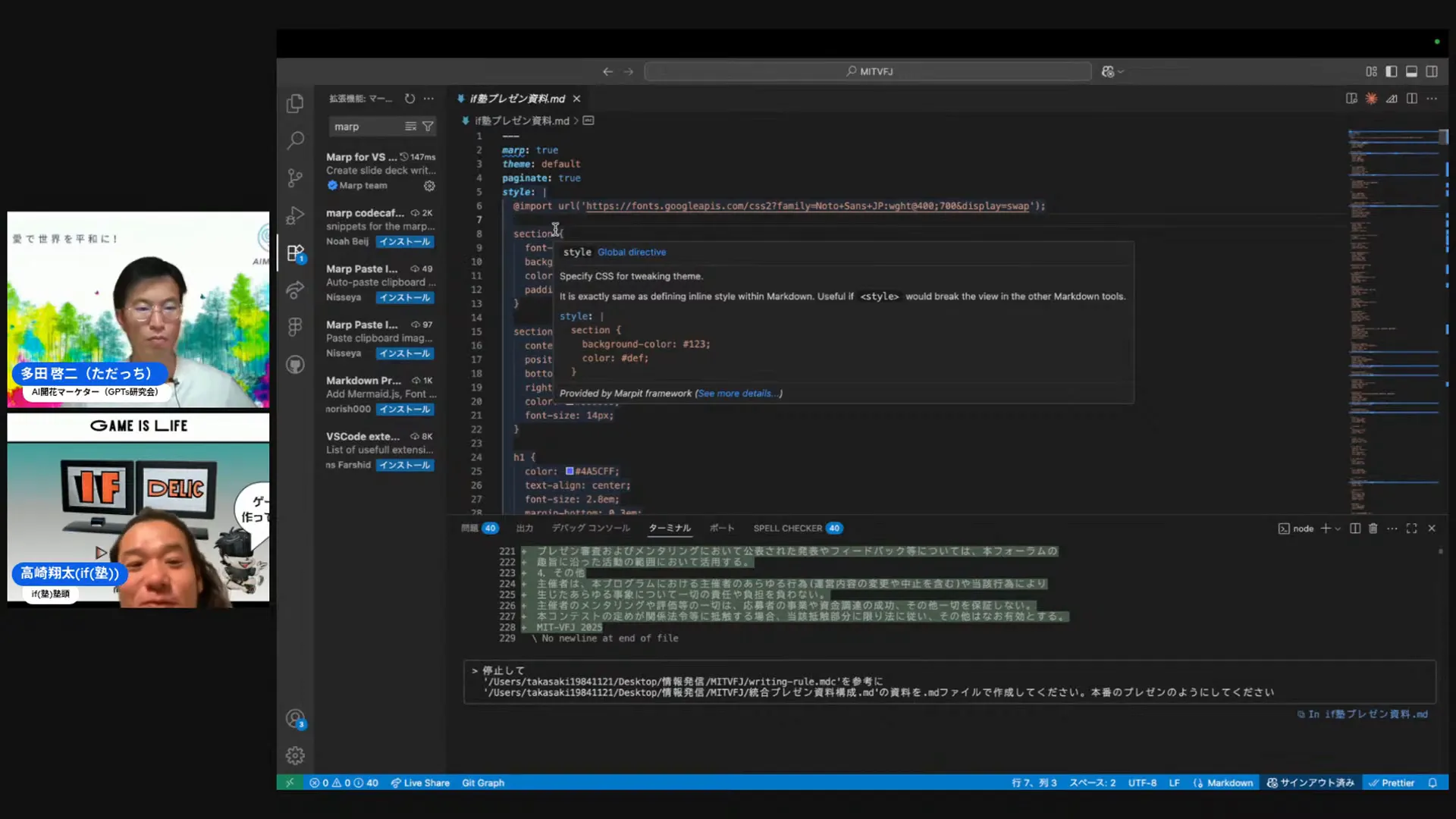

📊 マークダウンからスライドへ変換する「マープ(Marp)」の活用

さらに、マークダウンファイルをスライドに変換するために使うのが「マープ(Marp)」というツール。これはVSコード(Visual Studio Code)という人気のコードエディターの拡張機能として利用できます。

マープは、マークダウンの文章を読み込み、CSSでデザインを調整しながら、スライドの形に整えてくれます。1枚のスライドは「—」の3本線で区切るだけ。とてもシンプルです。

マープのすごいところは、画像の大きさや文字のフォント、配置などデザイン面をCSSで細かくコントロールできること。これによって、AIっぽさを抑えつつ、自分好みのスライドが作れるんです。

ただし、文字数が多すぎると表示が切れてしまうこともあるので、スライド1枚あたりの情報量は適度に調整しましょう。

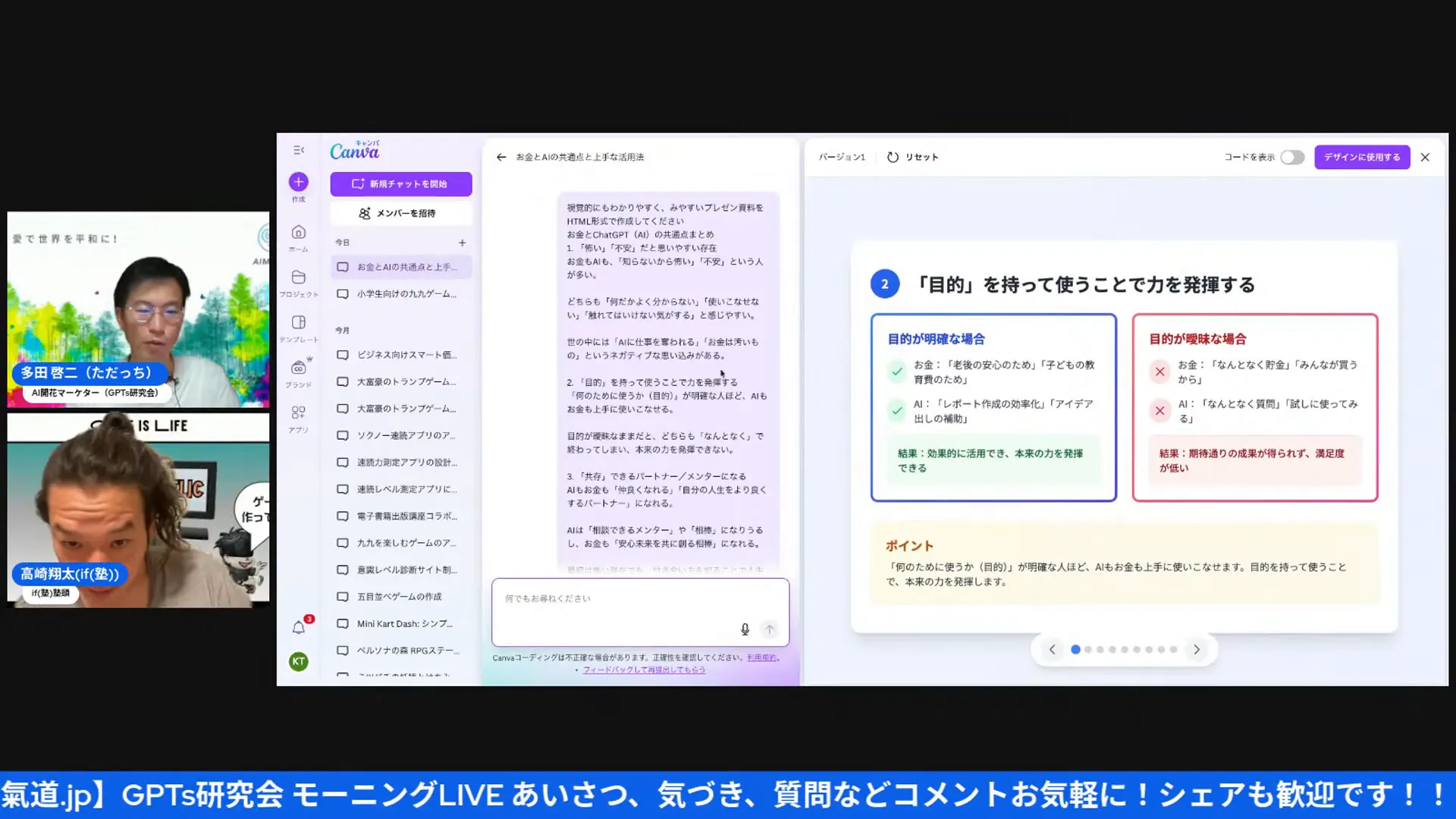

📤 PDF化してキャンバで最終仕上げ!

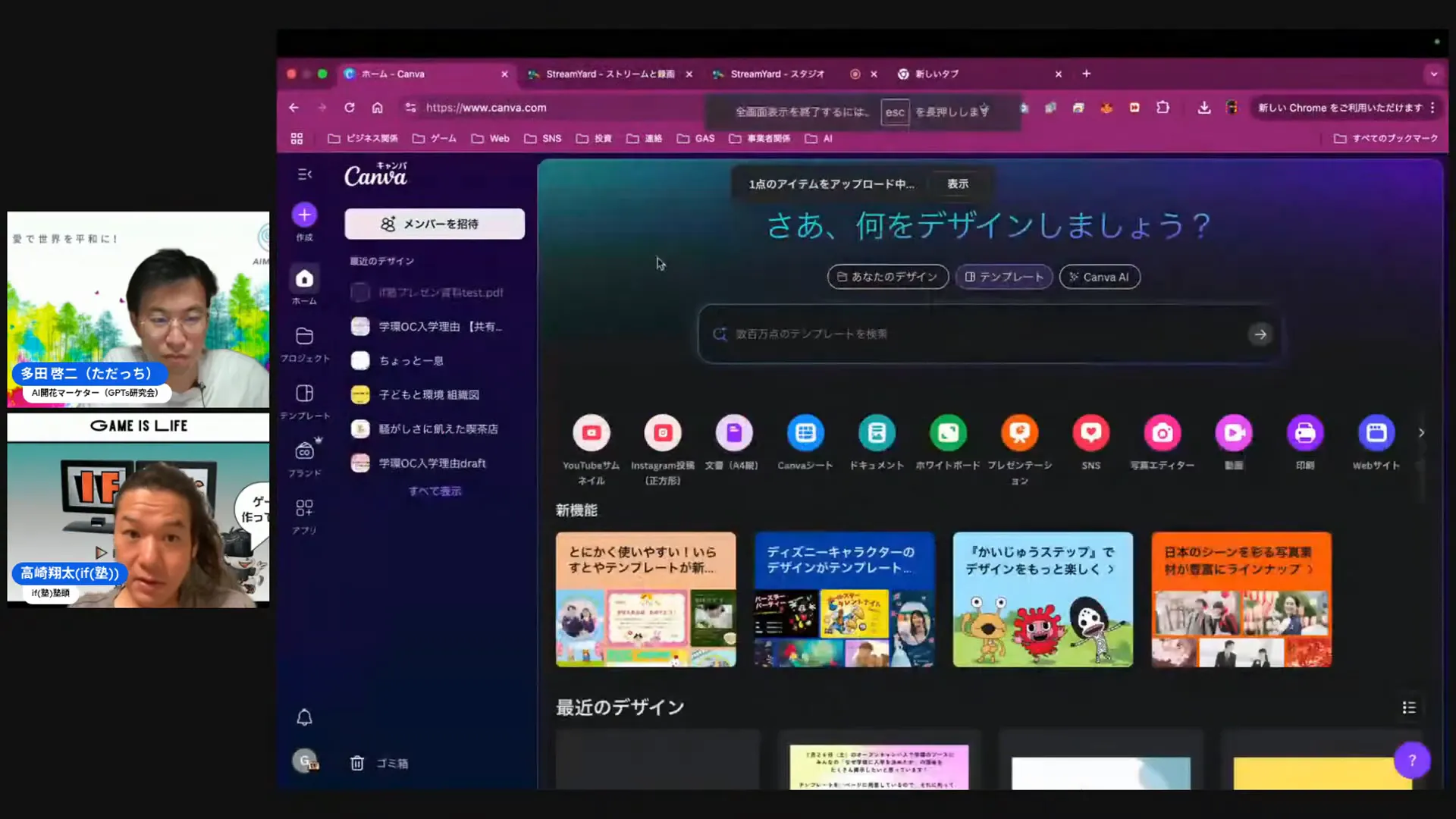

マープでスライドを作ったら、PDF形式でエクスポートします。このPDFをキャンバにアップロードすれば、キャンバの編集機能で文字の修正や画像の差し替えが自由自在にできるんです。

キャンバは多機能なデザインツールで、AIが作った資料の最後の仕上げにぴったり。ここで色味を調整したり、イラストや漫画を差し込んだりして、見た目のクオリティをぐっと上げられます。

こうしてAIと人間の強みを掛け合わせて完成度の高い資料を作るのが、高崎さん流の資料作成術なんですね。

🎨 画像生成AIと組み合わせて資料をもっと魅力的に!

資料に使う画像もAIで作る時代。高崎さんは「フラックスコンテキスト(Flux 1)」という画像生成ツールをおすすめしていました。これは一度作った画像のテイストや構図を保ったまま、バリエーションを量産できる優れもの。

ジェスパークで元画像を作り、フラックスで微調整しながら大量の画像を作成。これをスライドに埋め込むことで、AIが作ったとは思えないオリジナル感あふれる資料ができあがります。

こういう画像生成AIと文章生成AIの組み合わせが、これからの資料作成のスタンダードになっていくでしょうね。僕もぜひ取り入れていきたいと思いました。

🧠 AIに自分のスタイルを学習させて一貫性を持たせる

高崎さんが特に注目しているのは、AIに自分の情報発信のクセや口調を覚えさせること。彼はSNS投稿、講座資料、プレゼン資料などをすべて一つのフォルダにまとめ、このフォルダをクロードコードで読み込ませています。

こうすることで、AIは過去の自分の文章スタイルを踏まえた上で、新しい資料や投稿を作成。結果として、毎回バラバラのテイストにならず、一貫性のあるコンテンツができるんです。

これは資料作成だけでなく、ブログやSNS、マーケティング文章にも応用できる超便利な技術ですよね。

💡 よくある質問(FAQ)

Q1: AIで作った資料は本当に使いやすい?

A: 使いやすさはツールによりますが、ガンマやクロードコードのようにサイズ統一やスタイルをカスタマイズできるツールを使えば、かなり実用的な資料が作れます。キャンバで最終調整をするのもおすすめです。

Q2: マークダウンファイルって何?難しくない?

A: マークダウンは簡単に書けるテキスト形式で、見出しや箇条書き、画像挿入などがシンプルな記号で表現できます。プログラミング経験がなくても慣れればすぐ使いこなせますよ。

Q3: AIが作った感を消すには?

A: 文章のクセを学習させたり、画像生成AIでオリジナル画像を作ったり、キャンバで手作業の仕上げを入れることが効果的です。AIに頼りつつも人の手を入れることで自然な資料になります。

Q4: 無料で使えるツールはある?

A: ジェミニCLIなど無料枠があるツールもあります。クロードコードは有料ですが、無料から始められるツールを上手に組み合わせるのがコスパ良しです。

Q5: AI資料作成は誰でもできる?

A: はい、非エンジニアでもできる方法が増えています。初めは慣れが必要ですが、今回紹介したツールやマークダウンの基本を押さえれば、誰でも爆速で資料を作れるようになりますよ。

🚀 まとめ:AI×資料作成で仕事の効率を爆上げしよう!

今回のライブを通じて感じたのは、AIは単なる時短ツールではなく、資料作成の質を高めるパートナーだということ。高崎さんの実践例に学ぶべきポイントは以下のとおりです。

- AIツールは複数使い分けるのが効率的(例:ガンマでスライド作成、キャンバで仕上げ)

- マークダウン形式で資料の素データを管理し、AIに読み込ませる

- マープを使ってマークダウンからスライドに変換、CSSでデザイン調整

- 画像生成AIを活用してオリジナルイラストや漫画を作成し資料に挿入

- 過去の自分の文章や発信スタイルをAIに学習させ、一貫性を持たせる

- AIが作った感を減らすために人の手での微調整も重要

資料作成にかける時間を大幅に短縮できるだけでなく、プレゼンやセミナーのクオリティアップにも繋がるこの方法は、特に忙しいビジネスパーソンや教育関係者には絶対おすすめです。

僕もこれから自分の仕事や発信にどんどんAIを取り入れていきたいと思いますし、みなさんもぜひチャレンジしてみてくださいね!

最後に、高崎さんが運営するif塾は、AIと企業が学べる塾として、Minecraftなどのゲームを活用しながら才能を伸ばす場も提供しています。AI導入やスタッフ育成の相談もできるので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

それでは、今回の内容があなたの仕事効率アップのヒントになれば嬉しいです!また次回の記事でお会いしましょう。ひろくんでした!

▼▼▼ 動画のタイムスタンプ付きリンク ▼▼▼

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |