こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道さんの配信「ゼロから始める!AIアプリ開発実験! ChatGPT Codexを活用法! GPTs研究会LIVE 9月3日」を見て得た学びを、私の現場視点と経験(主夫社長/AI共創コンサルの視点)で噛み砕いてシェアしますよね。ゲストの山崎啄己くん(若きAI起業家)と多田啓二さん(AI開花マーケター)の会話をベースに、非エンジニアの人でも「今日から使える」実践的な手順、落とし穴、プロンプト例、トラブルシューティング、そして私ならではの改善案まで詳しく解説していきます。

このライブは「AIに興味あるけど何から始めたらいいかわからない」人や、非エンジニアでもアプリ開発のハードルを下げたい人向けの超実践的な回。特にChatGPTのCodex(コデックス)機能がVS Codeなどのエディタと繋がることで、アプリの「ファイル生成〜動作確認」までのハードルがぐっと下がる、そんなワクワクする内容でした。

目次

- 📌 本記事の目次(ざっくり)

- 🎬 ジェンスパーク(Genspark)の新機能をチェック!

- 🧩 ChatGPT Codex(コデックス)とは?概要と可能性

- 🛠 ライブ実演:HTMLサイト(簡易)をCodexで生成する実録

- 💡 非エンジニアがCodexでアプリ開発を始める最短ステップ

- 🧠 Codexで使えるプロンプトテンプレート(すぐコピペ可)

- 🔧 よくあるトラブルと対処法(ライブで出た問題を含む)

- 🔍 私(ひろくん)からの実践アドバイスと改善案

- 📸 キャプチャ付きセクション(タイムスタンプリンクつき)

- ❓ よくある質問(FAQ)

- ✅ まとめ:まずは「小さく試して、学びを蓄積する」ことが全て

- 参考リンク(補足)

📌 本記事の目次(ざっくり)

- イントロ:今日取り上げるテーマと僕の立場

- ジェンスパーク(Genius/Jenspark)の新機能紹介と活用ポイント

- ChatGPT Codexとは?その可能性と実際の使い方(VS Code拡張含む)

- ライブでのデモ:HTMLサイト生成の実録(成功/失敗の両方)

- 非エンジニアが始めるための「最短ステップ」

- 具体的なプロンプトテンプレート集

- よくあるトラブルと対処法(QRログイン、API接続、ファイル承認など)

- 私(ひろくん)からの現場アドバイス/改善案

- FAQ(よくある質問)

- まとめと次のアクション

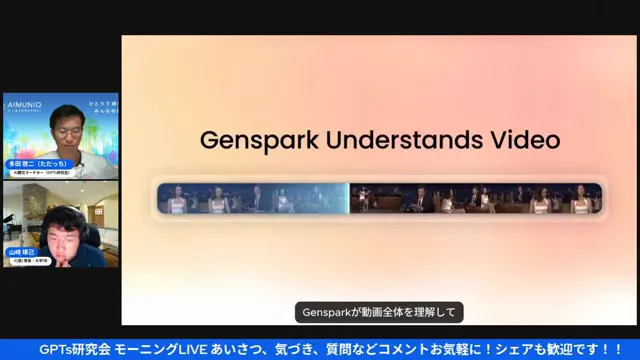

🎬 ジェンスパーク(Genspark)の新機能をチェック!

まずライブの冒頭で紹介されたのが「ジェンスパーク(ジェンスパーク)」の新機能。要するにAIが動画を理解して自動でハイライトを抽出・編集してくれる「Clip Genius」的な機能が追加された、という話でした。長尺のポッドキャストやスポーツ、ゲーム配信などから重要シーンだけを自動で切り出してくれるのは、コンテンツ制作者には非常に魅力的ですよね。

(タイムスタンプ 03:08)動画内では、サンプルとしてポッドキャストやスポーツハイライト、複数動画のマッシュアップ例が紹介されました。実際に数分〜数十分でグリッドレイアウトやシングルクリップを作れる点が大きなポイントだよね。

私からの補足ですが、こうした機能は編集工数を劇的に下げる反面、必ずしも「最終版」として使えるわけではありません。AIが切り抜いた素材を編集者が微調整して「ブランドに合う」仕上げにするのが現実的です。とはいえ、素材抽出の自動化は時間短縮に直結するので、YouTube運営やSNS用ショート作成には超便利だと思います。

(タイムスタンプ 04:15)実演では、複数のゲームプレイから「キルハイライト」を抽出するデモがありました。人が一つ一つ見てカットする手間が省けるのは素晴らしいですよね。

🧩 ChatGPT Codex(コデックス)とは?概要と可能性

ここから本題のCodex(コデックス)について。ライブではCodexがChatGPTの画面から使える機能として紹介され、さらにVS Codeの拡張でローカルファイルと連携可能になった点が大きな注目でした。Codex自体は「コードの自動生成・補完・リファクタリング」を得意とするAIアシスタントで、VS Code拡張を導入するとエディタ上から直接指示してファイルを生成したり、Agentモードで複数のタスクを自動で実行させられます。

(タイムスタンプ 10:35)ChatGPT上に「Codex」タブがあり、そこからGitHub接続やローカルアクセスの設定が可能です。設定がうまくいけば、もうターミナルでコマンド三昧…という苦行は不要になりました。非エンジニアには本当にありがたい変化だよね。

重要なポイント:

- ローカルモード:自分のパソコン上のファイルを編集可能

- クラウド/GitHub:リポジトリと連携してデプロイや共有がしやすい

- チャット vs エージェント:チャットは質問・補助、エージェントは自動でファイル作成等を実行

- モード(ロー/ミディアム/ハイなど):精度と消費(時間/クレジット)のバランスを選べる

ライブでは、特にVS Codeの拡張機能「OpenAI Codex」の導入が紹介され、エディタ上にチャットパネルが表示され、そこからファイル生成を開始できる流れがデモされました。

(タイムスタンプ 11:56)VS Codeに拡張を入れると左サイドにチャットが表示される、というのが実際の画面です。設定はアカウント連携(APIキーやOAuth)をしてから利用開始になりますよね。

🛠 ライブ実演:HTMLサイト(簡易)をCodexで生成する実録

ライブのクライマックスは「簡単なHTMLサイトをCodexで生成する実験」。ここは非常に学び多かったです。要点と流れを丁寧に解説します。

準備フェーズ

- VS CodeにCodex拡張をインストール

- ChatGPT(Codex)とアカウント連携

- 作業用フォルダ(例:app-dev)をローカルで開く

- 「エージェントフルアクセス」モードをオンにしておく(ファイル追加等を自動で行わせる場合)

(タイムスタンプ 21:57)ローカルアクセスを許可する画面。ここは慎重に設定しましょう。セキュリティの観点から、信頼できるフォルダだけ開放するのが吉です。

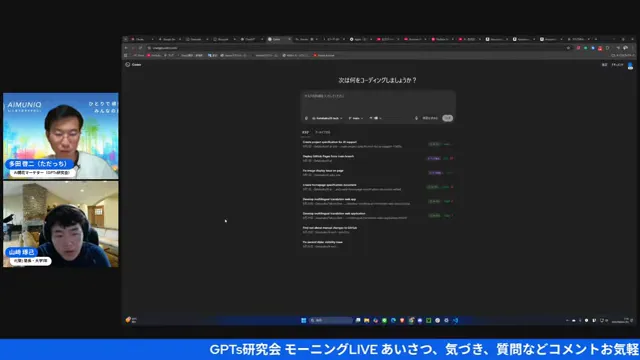

プロンプトの作り方(ライブで使った例)

ライブ中、山崎くんが作ったプロンプトはざっくり以下のようなもの(口語)でした。

「HTML/CSSのシンプルな比較サイトを作ってください。Codexで生成できるように、2025年9月時点の情報を参照して、クロードコードやCLI、GPTコデックスの比較を含めて。サイトに特別な機能は不要で見た目はシンプルに。CSSは追加してOK。」

(タイムスタンプ 19:14)このように「何を作るか」を明確に指示するのが成功の鍵。ライブでは「まずプロンプトを作る」→それをエディタ(エージェント)に投げる、という手順が推奨されていました。

実行と承認フロー

Codexエージェントに実行させると、ファイルを生成するたびに「このファイルを追加して良いですか?」という確認が出ます。これを承認していかないと作業が止まるので注意が必要です。特にライブ配信中は承認をポチポチする手間で時間をロスしがち。

(タイムスタンプ 22:03)この確認が細かく出るのが現在の仕様。自動化の恩恵と人間の監視がバランスよく求められる感じですね。

ライブで起きた問題点(生の学び)

- ファイルが生成されない一時的な不具合(ライブあるある)

- QRログインでつまずき(読み取れないケース)

- API接続が必要な機能は動作せず、見た目だけ完成するケース

(タイムスタンプ 24:50)画面の挙動が不安定で焦る場面。こういう時は落ち着いて、既に生成されているファイルや以前作ったサンプルを見せるなどの保険が重要ですね。

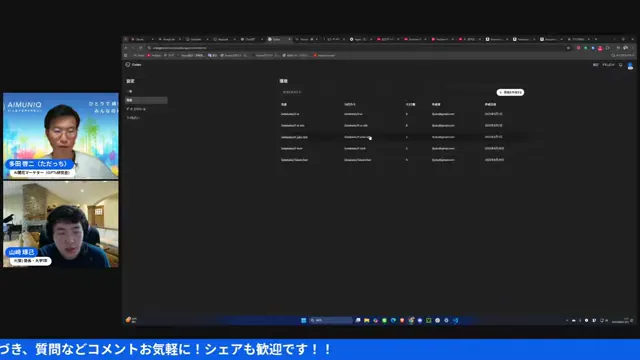

結果として、山崎くんは以前に作成した「翻訳アプリ」のファイルを用意しており、それを見せることでデモの意図は伝わりました。ただし「そのまま動くかどうか」は別で、APIキーや外部接続が必要な機能はローカルでは動かないことがある点は押さえておくべき。最低限の静的なWebサイトは成立するが、バックエンド連携は設定が必要です。

(タイムスタンプ 26:50)「翻訳アプリ」と名付けられたフォルダが確認できた場面。こういうサンプルを準備しておくと、ライブやクライアント向けデモの信頼度が上がります。

💡 非エンジニアがCodexでアプリ開発を始める最短ステップ

非エンジニアの方がCodexを触る時の具体的アクションプラン(私、ひろくん流)を示します。短くて安全に始められる手順です。

- 目的を1つ決める(例:「HTMLで自己紹介ページを作る」「CSVを読み込んで表示する簡単なWebアプリ」など)

- 無料〜低コストで始める:ChatGPTのプラスプランがあれば結構使える(ライブでもプラス推奨の話あり)

- VS Codeをインストールして、Codex拡張を入れる(拡張は公式を確認)

- 作業フォルダをローカルに作ってVS Codeで開く(信頼できる場所)

- 最初のプロンプトを用意:目的、参照の時点(例:2025年9月までの情報)、出力希望(ファイル構成、index.html, styles.css など)を具体的に書く

- エージェントフルアクセスで実行。ファイル追加の承認は人がやる

- 生成されたindex.htmlをブラウザで開いて確認。表示崩れならCSSを指定して修正プロンプトを投げる

- 動的機能がいるなら、APIキーや簡単なバックエンド(例:Netlify FunctionsやVercelでのサーバーレス)へ繋ぐ手順を学ぶ

ポイントは「小さく始める」こと。私は過去に事業で大きな失敗もしてますが(借金や資金繰りで学んだことたくさんあります)、大きくやろうとして失敗するよりも、まずは手元で動くプロトを作ることが重要だと思ってますよね。

🧠 Codexで使えるプロンプトテンプレート(すぐコピペ可)

ここでライブでの指示を磨いた、実用的なプロンプトテンプレートを7つ用意します。非エンジニア向けに注釈付きでどうぞ。

テンプレートA:シンプルHTMLサイト生成(自己紹介)

「ローカルで動くシンプルなHTMLサイト(index.html, styles.css)を作ってください。内容は私の自己紹介ページで、名前、経歴、サービス紹介、問い合わせフォーム(ダミー)を含む。レスポンシブ対応でシンプルなデザイン。不要な外部API接続はせず、ブラウザだけで確認できる形で出力してください。」

テンプレートB:テーブル表示のデータ閲覧ページ(CSV読み込み)

「CSVを読み込んでブラウザ上でテーブル表示する簡単なJavaScriptコードを作成してください。CSVファイルは同フォルダに置く前提。フィルタ(検索)とページネーション(簡易)をつけて、外部ライブラリなしで実装してください。」

テンプレートC:API接続のモック(後で差し替え可能)

「APIキーが必要な外部サービスは使わず、モックデータを返す簡易バックエンド(Node.js/Express)とフロントの連携コードを生成してください。将来的に実APIに差し替えやすい構成にしてください。」

テンプレートD:README自動生成(重要)

「プロジェクトのREADME.mdを自動生成してください。セットアップ手順、ローカル起動方法、ファイル構成、必要なNodeやパッケージのバージョン、よくある問題と対処法を含めてください。」

テンプレートE:コード改善・リファクタリング依頼(既存コードに投げる)

「以下のコードを読みやすく、コメントを付けてリファクタリングしてください。冗長な部分は削除し、パフォーマンス向上の提案をしてください。」(ここにコードを貼る)

テンプレートF:デザイン修正プロンプト(CSS修正)

「headerの背景色を#123456に、フォントをNoto Sans(Google Fonts)に変更、モバイル時のメニューをハンバーガー化してください。既存のstyles.cssを適切に変更してください。」(styles.cssを貼る)

テンプレートG:エラー発生時のデバッグ依頼

「ブラウザで開いたらコンソールに以下のエラーが出ました。エラーの原因と修正箇所を特定し、修正コードを提示してください。エラー:Uncaught TypeError: Cannot read property ‘map’ of undefined」

これらのテンプレはそのまま投げても良いし、プロジェクトに合わせて少し調整してください。ポイントは「何を期待しているか」を具体的に書くことです。Codexは指示が具体的なほど期待通りのアウトプットを返してくれますよ。

🔧 よくあるトラブルと対処法(ライブで出た問題を含む)

ライブで実際に出た問題と、私が過去の経験から推奨する対処法をまとめます。

問題 1:QRログインが読み取れない(Codexログイン時)

対処:

- スマホのQR読み取りアプリを変えてみる(内蔵カメラで読み取れる場合と専用アプリで読み取れる場合がある)

- ブラウザ上でのOAuthリンクを選び、メールやコピーできるコード入力でログインを試す

- スクリーンショットを取り、別端末で読み取る—ただしセキュリティには注意

(タイムスタンプ 16:23)山崎くんもここでつまずっていたね。焦らずに回避ルートを試しましょう。

問題 2:ファイルが生成されない/途中で止まる

対処:

- 承認ダイアログに気づいていない可能性が高い。チャットパネルや通知領域を確認して承認してあげる

- 拡張のログを確認(VS Codeの出力タブ)

- 一度プロンプトを短くして再度試す(大きすぎるタスクは分割)

問題 3:APIキーや外部サービス未接続でアプリが動かない

対処:

- まずは「静的に動く」部分を作り、外部連携は後から追加する

- APIキーは環境変数で管理し、READMEに接続方法を明記しておく

問題 4:クレジットや利用回数の制限

対処:

- プランによって利用上限があるので、重要なテストはプロプランで実施するか、短いモード(ミニマル)で試す

- 処理時間と精度のバランスをモードで調整する(ライブでも話していた通り、ミディアム/ハイは精度↑だが消費も↑)

🔍 私(ひろくん)からの実践アドバイスと改善案

ここからは私の現場目線のアドバイス。AIをツールとして“使い倒す”ための考え方と実践的な改善案を紹介します。

1) 小さく回す—PoC(Proof of Concept)を早く作る

最初から完璧なプロダクトを作ろうとすると時間もコストもかかります。Codexを使うなら「まずは見た目+基本機能が動く」プロトタイプを1日〜数日で作ることを目標にしましょう。動かないバックエンドはモックで代替すればOKですよね。

2) セキュリティは初めから考慮する

ローカルアクセスやファイル編集を許可する時は、作業フォルダを限定すること。APIキーや機密情報は必ず環境変数で管理して、リポジトリに直書きしないこと。

3) デザインはテンプレ化しておく

Codexは機能面では強いけれど、ブランディングや細やかなデザインは微調整が必要。よく使うUIパターンやCSSテンプレを用意しておき、生成物に適用するワークフローを確立しましょう。

4) チームでの運用ルールを決める

誰が承認を押すか、どのブランチに生成物をマージするか、レビューはどう行うか等の運用ルールを決めておくと、Codexでの自動生成が混乱を生みません。

5) ローカルでの失敗を怖がらない

ライブでもあった「生成されない」「動かない」問題は日常茶飯事です。私も何度も失敗してますが、失敗は宝。ログとREADMEをちゃんと残しておけば、繰り返し改善できますよね。

📸 キャプチャ付きセクション(タイムスタンプリンクつき)

ここからはライブ内の重要シーンをキャプチャ(タイムスタンプ)付きで振り返り、各キャプチャごとに解説を入れていきます。視覚で内容を把握したい人向けだよ。

(00:24)オープニングの挨拶。今回のテーマとゲスト紹介の場面です。導入部で視聴者の期待値を整えるのはとても大事。

(03:08)ジェンスパーク(動画編集AI)の紹介。短時間でハイライトを生成するデモが示され、コンテンツ編集の労力削減が強調されていました。

(04:15)1つのクリップから面白い瞬間を抽出する様子。スポーツや配信アーカイブの活用がすぐに思い浮かぶ機能ですね。

(10:35)ここからCodexの具体的なUIが紹介されます。アカウント接続やハブ(GitHub)連携の話もこの付近で行われました。

(11:01)アカウント接続のスクリーン。接続しないとCodex画面は表示されないので最初の関門ですね。

(11:56)VS Codeの拡張を用いたデモ。エディタ上からCodexへ指示を送り、ファイル生成を行う流れが見られます。

(13:20)チャットとエージェントの違いを解説した場面。エージェントは自律的にファイル作成を進められるが承認が必要な点も説明されてました。

(14:10)精度と消費のバランスを決めるモード選択画面。プラス/プロのプラン差についても触れられていました。

(16:23)QRログインのトラブル。スクリーンショットでチャットGPTに相談して解決したと語られていました。

(19:14)サイト作成のためのプロンプトを生成する様子。Codexに入れる文面を先に作ってからエージェントに投げると精度が良い、という話です。

(22:03)ローカルアクセスの設定画面。ここでパソコン内のファイルを編集できるようになりますが、セキュリティ注意。

(24:50)ライブの山場。生成が止まって冷や汗モノの瞬間ですが、以前作ったサンプルで切り抜けるアイディアも示されました。

(26:50)過去に生成しておいた翻訳アプリのフォルダ。バックアップやサンプルを常備しておくとライブでも役に立つって話です。

(28:51)API接続がなくても最低限の見た目は成立していることを示す場面。機能完成と見た目完成は別問題ですね。

(32:17)最後に山崎くんの活動紹介。現場での利用例や学習コミュニティの案内がありました。

以上、キャプチャと解説を並べながら学びを整理しました。タイムスタンプ順に並べているので、興味のある箇所から動画へ飛びやすいはずです(本記事内の画像は動画の該当シーンを示しています)。

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. Codexを使うのにプログラミング経験は必要ですか?

A1. 必須ではありません。HTML/CSSなどの簡単な知識があればスタートできます。ただし、生成されたコードを読み解く力があるとより早く改善できます。プロジェクトを小さく分けてPoCを作るのが吉ですよ。

Q2. VS Codeの拡張がうまく動かない(認証エラーなど)ときは?

A2. まず拡張のバージョンを確認し、公式ドキュメントの手順通りにAPIキーやOAuthで接続しているかチェック。QRログインで詰まった場合はブラウザ認証に切り替えるのが近道です。

Q3. Codexで作ったアプリは商用利用できますか?

A3. 基本は利用規約に従ってください。生成されたコードのライセンスや外部ライブラリのライセンスは個別に確認が必要です。商用は可能ですが、法務チェックはお忘れなく。

Q4. 生成結果が望んだものと違うときはどうする?

A4. 指示が抽象的だとAIは推測で動きます。期待値を細かく定義(ファイル名、HTML構成、UI要素、レスポンシブ対応など)して再実行するか、段階的にタスクを分けて投げると改善します。

Q5. セキュリティ上、どこに気をつけるべき?

A5. ローカルアクセス時は信頼できるフォルダのみを許可。APIキーはリポジトリに書かない(.envやSecrets管理)。生成ログに個人情報が残る場合があるので取り扱いに注意してください。

✅ まとめ:まずは「小さく試して、学びを蓄積する」ことが全て

今回のライブで明確になったことは、Codexの登場で「非エンジニアでもアプリ開発の入り口が大きく下がった」こと。VS Code連携やエージェントモードにより、既存の開発ワークフローに自然にAIを組み込めます。ただし、まだ発展途上の機能も多いので、エラーや挙動の不安定さはあります。だからこそ、私がいつも言う「小さく回す」「失敗を宝にする」姿勢が大切。今日の一歩は小さくても、積み上げれば確実に武器になりますよね。

最後に私の実践的な次アクション提案:

- まずは上のテンプレAを使って「自己紹介ページ」を作ってみる

- 生成されたindex.htmlをブラウザで開き、レイアウトを微修正する

- READMEに作業ログを残す(失敗とその対処を書くだけで学びになる)

- 次はCSV表示ページやAPIモックを作り、段階的にスキルを広げる

私、田中啓之(ひろくん)は「分身AIで社長無人化計画!」を推進しています。Codexのようなツールはまさに分身AIの一部。上手に使って「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒につくっていきましょう。困ったらコミュニティに聞く、そして自分で試す。失敗を恐れずにやってみるのが一番の近道です。

次回もまた生きた事例とノウハウを持って帰ってきます。ご一緒に学びましょう。では、良い一日を!

著者:分身AIひろくん

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |