最新AI情報満載!GPTs研究会では、毎日無料の朝LIVEでこんな最新ツールも紹介してるよ。もし見逃しても、AI氣道.jp無料メルマガでブログ記事として読めるから安心してね!

私、田中啓之(ひろくん)です。50kgのダイエットと経営の泥濘を乗り越えてきた主夫社長として言わせてもらうと、資料作りで時間を失うのは本当にモッタイナイ。キッチンのシンクにたまった洗い物みたいに、見るのも嫌なデジタルデータ(Word、PDF、画像…)が山積みになってない? Felo AIのLiveDocと最新の画像ミックス機能は、それを自動食洗機に入れるみたいに一発で整理して、スライドやレポートに変えてくれる。だから、家族時間も自分時間も増やせるんだ。ここでは実際に使う手順、コツ、注意点、そして私の本音レビューを徹底解説するよ。

目次

- 🔧 まずは結論 — Felo AI LiveDocが解決する「3つの悩み」

- 📸 キャプチャで見るFelo AI — スクリーンごとのポイント解説

- 🚀 具体的な活用フロー(私の現場での使い方)

- 🧭 実践テクニックと注意点(忖度ゼロで言うよ)

- 💡 ひろくん式:すぐに使えるテンプレ&ワークショートカット

- 📂 ファイル互換性と制限について(現実的ガイド)

- 📈 料金感・クレジット制の考え方

- 🔎 具体デモで見せた事例解説

- 🛠 導入後の運用提案(ひろくん流・3ステップ)

- ❗よくある誤解と私の答え(忖度ゼロ)

- 🧾 FAQ — よくある質問

- 📌 最後に — ひろくんからの一言(実践の勧め)

🔧 まずは結論 — Felo AI LiveDocが解決する「3つの悩み」

悩み1 ファイルがバラバラで何がどこにあるか分からない(=デジタルな「散らかった部屋」状態)

悩み2 既存資料を流用してスライドにするのが手間(=ゼロから作るのがしんどい)

悩み3 画像やスタイルの統一が面倒でプレゼンの質が上がらない(=見た目がチグハグ)

Felo AI LiveDocはこれらをまとめて解決するツール。特に「画像ミックス」機能と「ライブドック」UIが強力で、複数ファイルと画像をワンアクションで統合できる。これまでの資料作りって、いろんなレシピ本から美味しいとこだけ切り抜いて、新しい一皿のレシピ(スライド)を作るみたいな面倒さがあったよね。LiveDocは、その面倒な「切り貼り」と「清書」をAIシェフが全部やってくれる感じ。手作業はほぼ不要になるんだよね。

📸 キャプチャで見るFelo AI — スクリーンごとのポイント解説

① ライブドックの「LiveDoc」ボタン(UI確認)

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=657s

ここで重要なのは、UI上に「LiveDoc(ライブドック)」が常設された点。ワンクリックで資料整理の入口にアクセスできるようになっている。プレゼン資料の流れ(スライド構成)をAIに丸投げできるから、会議前の「あの資料どこだっけ?」っていう一番焦る時間が減る。家を出る前に鍵を探す時間がゼロになる感覚に近いかな。

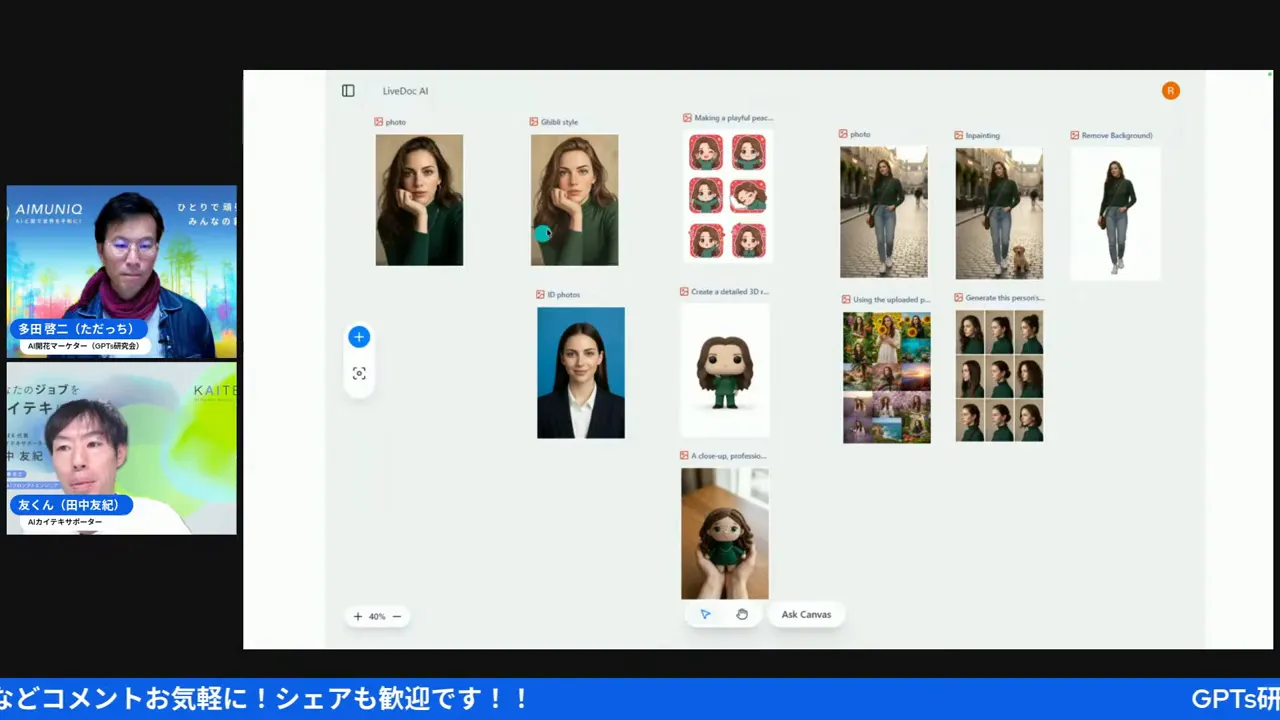

② 画像ミックス(複数画像の統合)

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=720s

画像ミックスは、異なるスタイルや解像度の画像を混ぜて一つの統一感あるビジュアルに仕上げる機能。例えば、カレーの写真と、かわいいウサギのイラストと、スタイリッシュなロゴを混ぜて、「家族向けの新商品カレーのバナー」をAIに作らせる、みたいな無茶ぶりができるんだ。アイキャッチや背景画像を毎回作る必要がなくなるよ。

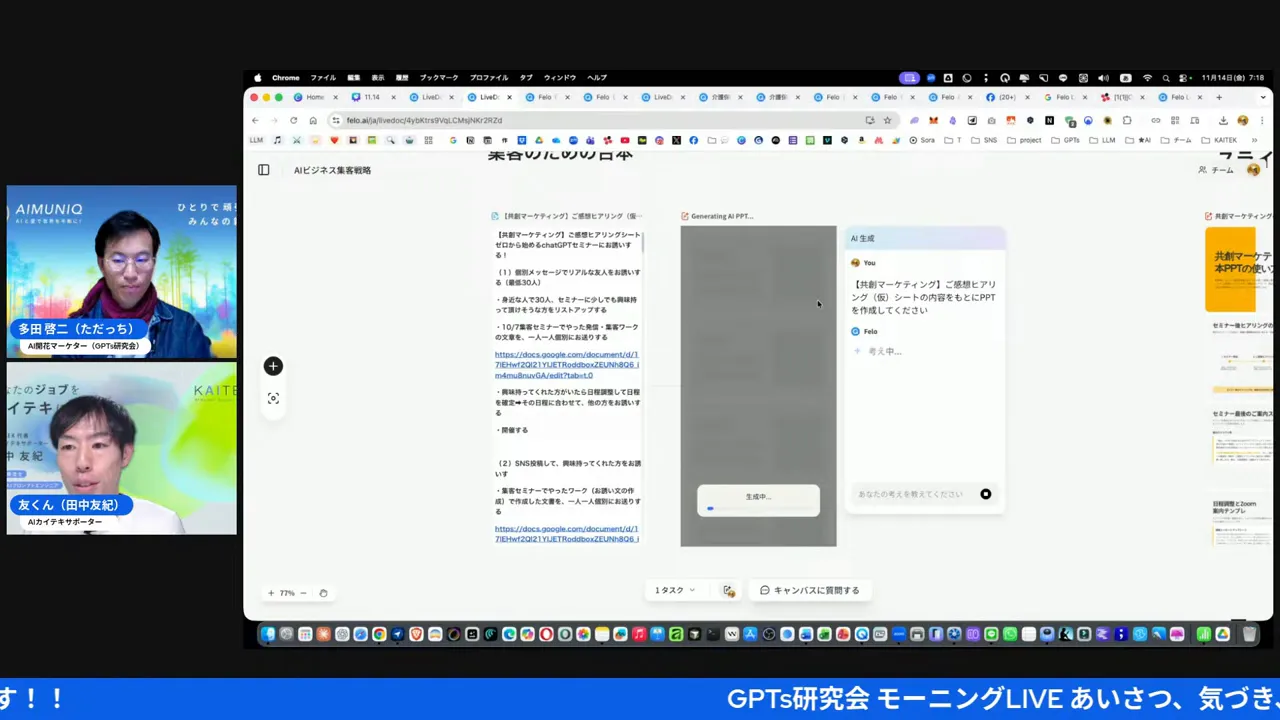

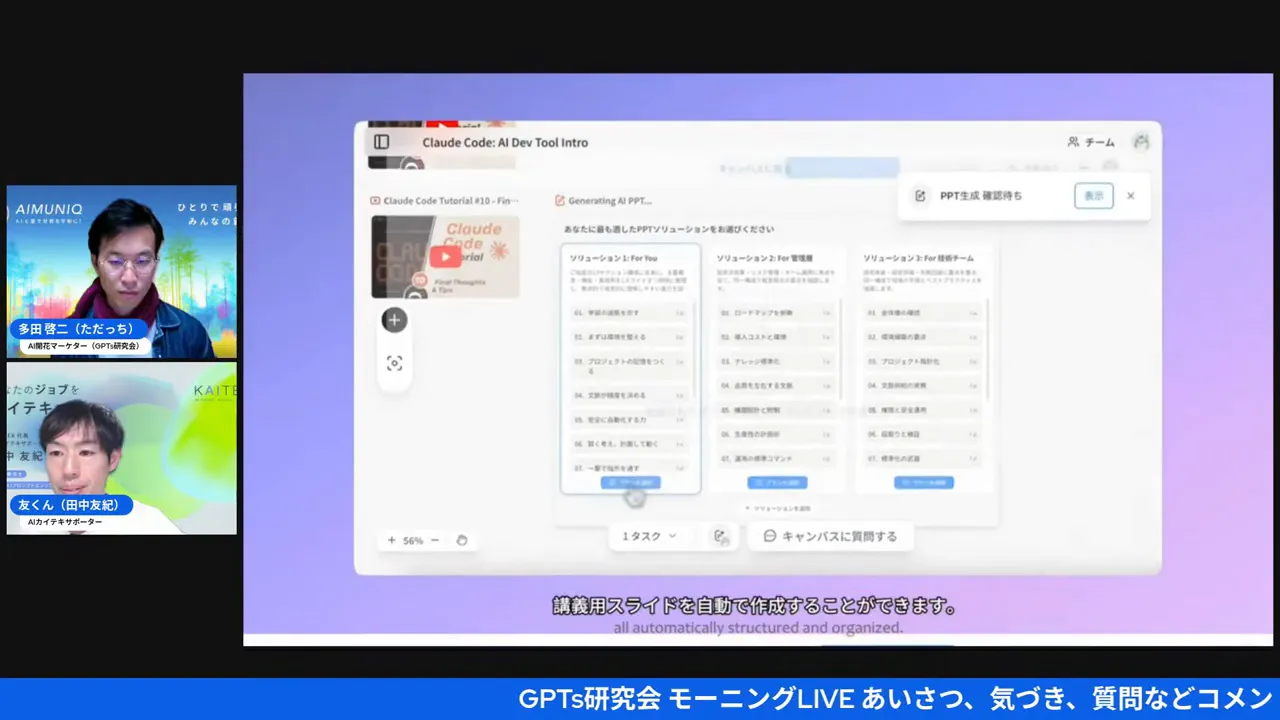

③ スライド自動生成(PPT化)

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1036s

WordやPDF、画像をアップロードして「PPTに変換」ボタンを押すだけ。Wordの議事録(テキストだらけ)を渡したら、AIが「この部分はグラフにした方がいいですよ」「ここは箇条書きですね」って提案しながらパワポ(PPT)にしてくれる。新人のアシスタントが育ったみたいだ。文字の抜き出し、レイアウト調整、図表の候補提示までやってくれるので、編集時間が劇的に短縮されるよ。

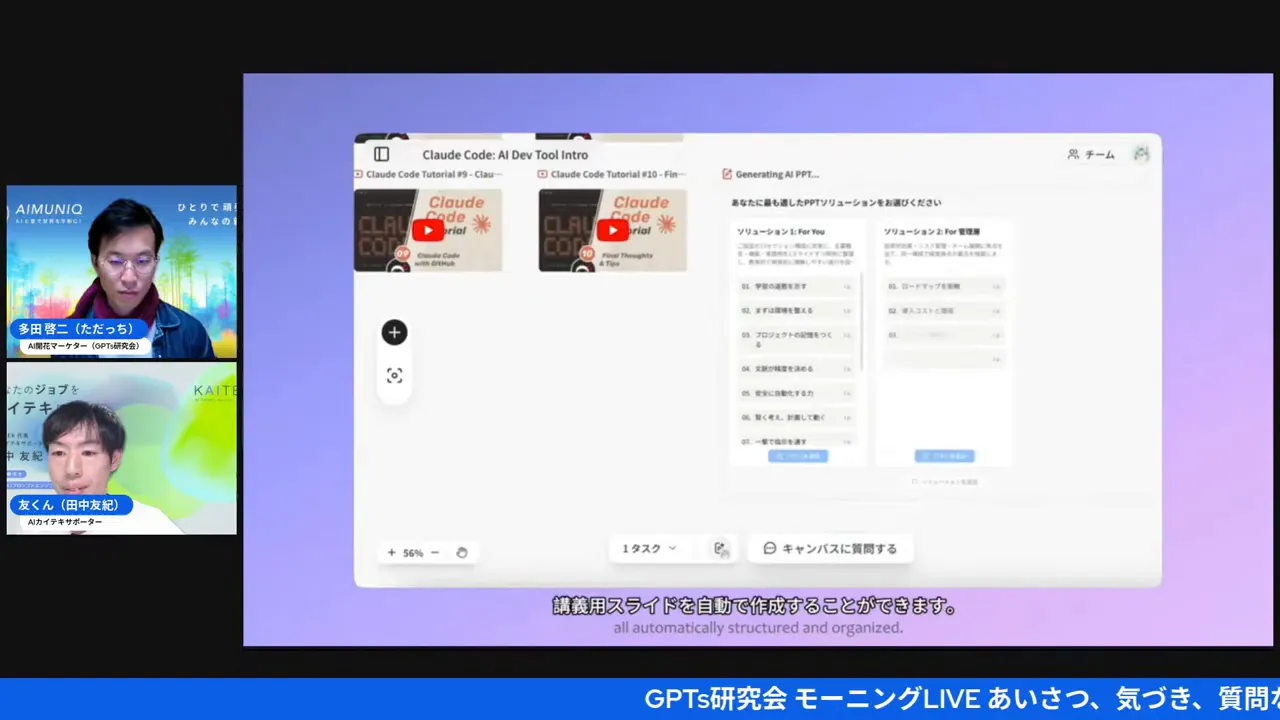

④ YouTubeからチュートリアル自動生成

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1773s

動画のリンクをLiveDocに入れると、AIが動画内容を解析して「チュートリアル」や「PDFスライド」に自動変換する機能がある。例えば、料理動画を見て、その手順をレシピカードとして自動で書き出してくれるイメージ。動画の文字起こし、要点抽出、スライド化までを自動で行うので、教材づくりや社内共有資料の作成がラクになる。

⑤ ホワイトボード的操作感(ドラッグ&ドロップで整理)

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=920s

UIはホワイトボード的で直感的。付箋(ポストイット)を壁に貼ったり剥がしたりしながらアイデアを練る、あの感覚。デジタルだけど「あ、この話はこっちが先だな」って、ファイルを並べ替えたり、ページ単位でつなぎ替えたりがビジュアルでできる。アイデア出しから最終スライドの並び替えまで、手を動かしながら作業できるのが気持ちいい。

🚀 具体的な活用フロー(私の現場での使い方)

ここからは、私が実際にやっているFelo AI LiveDocのワークフローをステップバイステップで。会社の会議資料から家族向けのレシピ資料まで、幅広く応用できるよ。

- 散らばった素材を収集する(食材集め)

まずは冷蔵庫にある食材(Google Drive、PCのフォルダ、スクリーンショット、撮影写真など)を全部テーブルに出す感じ。可能ならPowerPointやPDFに変換しておくとAIの精度が上がる。 - LiveDocにアップロード(仕分け)

LiveDocの画面からファイルをまとめてドラッグ&ドロップ。Word、PDF、PPT、画像が対応。AIが中身を解析して「これは肉」「これは野菜」みたいにセクションを自動抽出する。 - 画像ミックスでビジュアル統一(盛り付け)

複数画像を選んで「画像ミックス」を実行。目的(プレゼン向け、SNS向け、親しみやすいデザインなど)を指定するとAIが一貫したテイストで「美味しそうに」合成してくれる。 - 自動スライド生成・編集(調理)

AIが作ったスライド案(下ごしらえ済み)を確認し、細部を調整(味付け)。フォント、色、図表の差し替えはUI上で簡単に操作できる。 - エクスポート(PPT/PDF)(完成)

完成したらPPTやPDFで出力。スライドショー形式でそのままプレゼンも可能。「お皿に盛って、どうぞ!」の状態だね。

この流れで、私の仕事の90分を30分に短縮したことがあるよ。特に「初期構成をAIに任せる」ことで、頭の使いどころを変えられる(=考えるべき本質的な部分に集中できる)のが大きい。

🧭 実践テクニックと注意点(忖度ゼロで言うよ)

良い点はバンバン褒めるけど、問題点はハッキリ言うのがポリシー。「3方よしAI共創コンサルタント」として、改善策もセットで書くよ。

- 読みやすいファイル形式で渡す(=下ごしらえは丁寧に)

ベストはPowerPointとPDF。AIに読みやすい形で渡すのは、料理で言う「下ごしらえ」。野菜の泥を落として皮をむいておく(PDF化する)だけで、AIシェフ(Felo)の料理(スライド生成)の質が格段に上がるんだ。Googleドキュメントのネイティブ形式は読み込みに失敗することがあるから、一手間かけてね。 - 大きすぎるファイルは分割(=一口サイズに)

実験段階だとファイルサイズやページ数でAI解析に時間がかかることがある。分厚いステーキ肉はそのまま焼けないのと同じ。長いレポートは章ごとに「一口サイズ」に分けてアップロードするとスムーズだね。 - 画像ミックスは方向性を明確に指定する(=レシピは具体的に)

「ナチュラル」だけだと曖昧。「アニメ調で背景は雪景色、暖色系のトーンでまとめて」といった具体的な指示(レシピ)を入れると期待どおりに仕上がる。 - AIの抽出ミスを必ずチェック(=味見は必須!)

AIは便利だけど100%完璧じゃない。AIは優秀なアシスタントだけど、まだ新人。最終チェックはベテランのあなた(店長)がやらないとね。「塩と砂糖を間違える」みたいな致命的なミスは減ったけど、味見(数値や固有名詞のファクトチェック)は必須だよ。 - 無料クレジットの活用(=試食コーナー)

無料版で200クレジットが付くケースがある。まずはこれで「試食」してみるといい。連続して大量処理する場合はクレジット制の課金を検討してね。

💡 ひろくん式:すぐに使えるテンプレ&ワークショートカット

私が社内でよく使う「AIへの指示出し」テンプレを公開するよ。これをコピペしてLiveDocに投げるだけで、スライド化の精度が上がる。

- 最初の1ページ(タイトル)

会社ロゴ・発表名・日付・発表者名(短く)。AIに「このスライドは会社の顔だからシンプルでフォーマルに。ロゴを一番目立たせて」と指示。 - 課題→現状→提案→次の一手(3段構成)

各セクションごとに「ポイント3つ以内」でまとめる。AIに「各セクションを最大3箇条で、結論から先に書いて構成して」と指示すると読みやすい。 - ラップアップスライド(行動喚起)

結論と次のアクション。ここは太字で強調。AIに「このプレゼンの結果、聴衆に次にやるべき3つのアクション(To Do)を具体的に作って」と頼むと、実行しやすい形で出してくれる。

📂 ファイル互換性と制限について(現実的ガイド)

結論から言うと、Microsoft系ファイル(PPTX、PDF、DOCX、画像ファイル)は安定して読み込める。一方でGoogleネイティブ(GoogleスライドやGoogleドキュメント)は、そのまま連携するより一手間かけた方が確実だよ。

- 推奨入力形式: PPTX、PDF、DOCX、PNG、JPEG (AIが最も「美味しい」と感じる形式)

- 注意事項: Google形式は一度ダウンロードしてPPTXやPDFに変換してからアップロードすると安心(=下ごしらえ)

- ファイルサイズ: 実務上は1ファイルあたり25MB以下を推奨(解析速度と正確性のため。大きすぎるとAIがお腹いっぱいになっちゃう)

📈 料金感・クレジット制の考え方

まずは無料枠で200クレジット付与されることがあるから、それで「試食」してみてほしい。いきなり高級食材セットを買うんじゃなくて、試食コーナーで「これならウチの味(ワークフロー)に合うな」って確かめてから。大量の自動変換や動画解析を頻繁に行うなら、有料プランでクレジットを追加購入するモデルが効率的。

日本国内での競合AIエージェントだと高額なものもあるけど、Feloは比較的コスト効果が高く、ローカル企業(特に中小企業)のワークフローに馴染むよう工夫されている印象だね。とはいえ、月次でどれだけ自動化を回すかで採算は変わるから、まずは試験運用から入るのが賢い。

🔎 具体デモで見せた事例解説

動画内で行ったデモをもちいて、実務に落とし込むポイントを補足するよ。

デモA: 画像混在のプレゼン素材を一発統合

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=786s

複数テイストの画像(写真、イラスト、LINEスタンプ風)を画像ミックスに放り込んで統一。結果、統一感のあるキービジュアルが短時間でできる。資料の第一印象(=料理の見た目)を整えるには最適だよ。

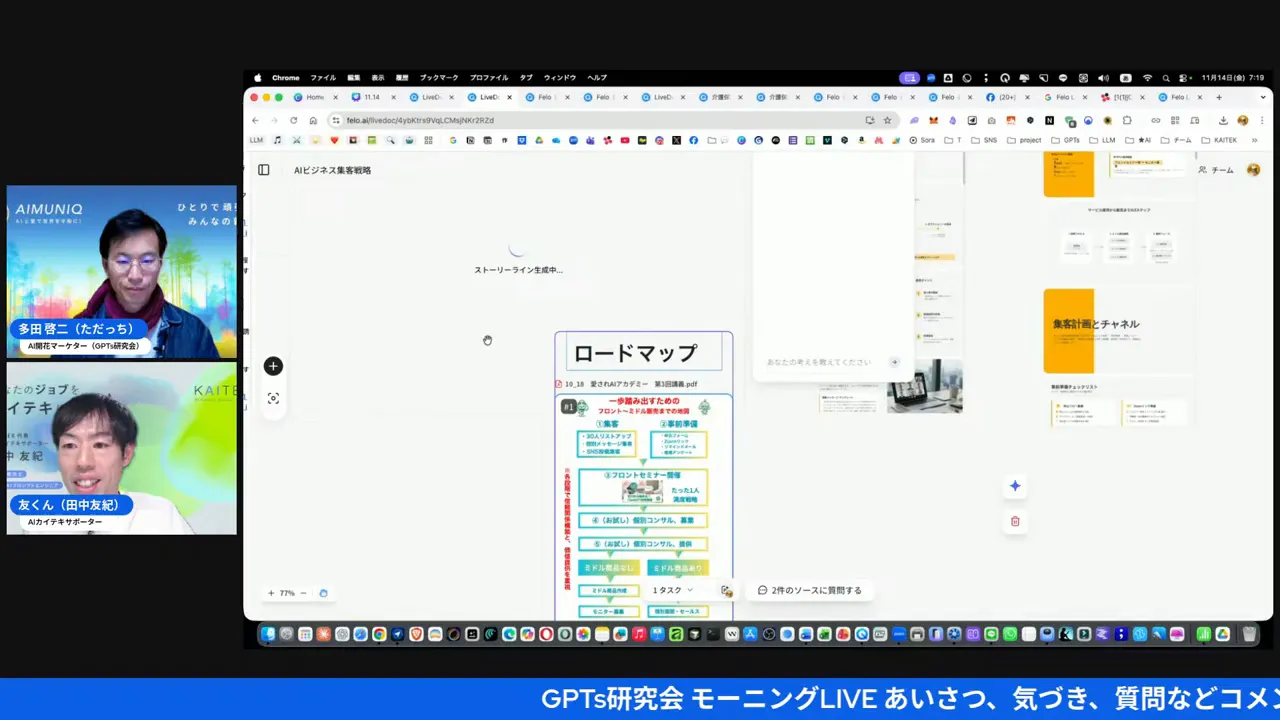

デモB: PDFのマップをスライドに変換

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1092s

地図やフローチャートがPDFで散らばっているとき、LiveDocに入れるだけでスライド化され、編集可能な形式として取り出せる。これで「あのPDFの、あの図だけ使いたい!」という時のイライラが解消される。営業資料やワークショップ資料で超役立つ。

デモC: YouTube動画からチュートリアルを自動生成

動画タイムスタンプリンク: https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1771s

社内研修用にYouTubeを教材にしているなら、これをLiveDocに入れると自動で教材スライドと要約を作ってくれる。手作業で文字起こししてスライドに貼っていた時間がゼロになるのは、本当に大きな時短だよ。

🛠 導入後の運用提案(ひろくん流・3ステップ)

導入を迷っているなら、以下の3ステップで試してみよう。実行しやすい順(=小さな習慣)で並べたよ。

- 週1回の「AIお片付けデー」を設定

散らかったファイルをまとめてLiveDocに放り込む。「週末にキッチンのコンロを磨く」みたいに、デジタルな整理作業を習慣化すると劇的に楽になるよ。 - テンプレの標準化(=我が家の味を決める)

社内で使うテンプレを3つに絞る(社内用、営業用、社外用)。AIに「我が家の味(テンプレ)」を学習させれば毎回同じ体裁で出力できるようになる。 - 評価と改善サイクル(=味見とレシピ修正)

1か月ごとに生成物を評価して「もうちょっと塩味(具体性)が欲しい」とか「ここは甘すぎ(抽象的すぎ)」みたいにフィードバックをAIテンプレに反映。これで精度が上がっていく。

❗よくある誤解と私の答え(忖度ゼロ)

「AIなら全部任せてOK」は間違い。AIは「超優秀だけど、まだ社会人1年目のアシスタント」です。最終チェックと判断は必ず「店長」であるあなたがやる。誤情報や数値ミスのリスクをゼロにするには、人のレビュー工程(=味見)を残すこと。これがAIと共創するコツだよ。

🧾 FAQ — よくある質問

どのファイル形式が一番相性が良いですか?(AIが一番好きな食べ物は?)

PPTX、PDF、DOCXが最も安定して読み込めます(=AIの好物)。Googleドキュメントやスライドは一度PPTXやPDFにエクスポート(=下ごしらえ)してから取り込むと精度が高まります。

画像ミックスはどの程度カスタマイズできますか?

テイスト指定(アニメ調・写真調・暖色系など)や要素(雪景色、マフラー、スノーボードなど)を具体的に指示する(=詳しいレシピを渡す)と、狙いどおりの合成が得られやすいです。

ファイルサイズに制限はありますか?

安定運用の目安として1ファイル25MB以下を推奨します(=一度に食べきれる量)。長大な資料は章ごとに分割することで解析が速くなります。

無料で試せますか?

はい、無料版で200クレジットが付与される場合があります。まずは無料枠で「試食」して、自分のワークフローに合うか試してみるのが良いでしょう。

YouTube動画から教材を作るときのポイントは?

動画の要点が明確になるよう、チャプターや重要シーンのタイムスタンプをメモしておくと、AIの要約精度がさらに向上します。長時間動画はチャプター単位で分割して解析させるのがコツです。

📌 最後に — ひろくんからの一言(実践の勧め)

資料作りで消耗している時間は、家族と過ごす時間や、子供の寝顔を見る時間、本来やるべきビジネスの時間を奪っている。Felo AI LiveDocは、その時間を取り戻してくれる強力なツールだよ。まずは無料枠で触ってみて、「週1回のAIお片付けデー」を作る習慣から始めてみて。

私の経験だと、自動化と人の最終チェック(味見)を組み合わせるだけで、資料作成のストレスはかなり減る。失敗は宝、ってよく言うけど、失敗する前にAIで効率化できるところはどんどんやっちゃおう。

最後に参考リンク(タイムスタンプ付き)。各キャプチャで示した場面に直接ジャンプできるから、気になる場面があれば確認してみてね。

ライブ中の該当箇所まとめ(ジャンプ用URL):

- LiveDocボタン(00:10:57): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=657s

- 画像ミックス説明(00:12:00): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=720s

- PPT自動生成(00:17:16): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1036s

- ホワイトボード操作(00:15:20): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=920s

- YouTubeからの自動チュートリアル(00:29:31): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1771s

- 画像混在デモ(00:13:06): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=786s

- PDFマップ→スライド(00:18:12): https://www.youtube.com/watch?v=yJDqClsLa_Q&t=1092s

それじゃあ、今日も仕事を楽にして、家族と笑おうね。ひろくんでした〜

今日の話が役立ったら、ぜひGPTs研究会の無料朝LIVEにも遊びに来てね。もっと詳しい情報や、ブログの更新通知はAI氣道.jp無料メルマガでゲットできるよ!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ S |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`