こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI開発の敷居をグッと下げる注目の組み合わせ、GensparkとGemini CLIの活用法について、AI氣道さんの「GPTs研究会モーニングライブ(8月20日)」をもとに、私なりの視点・具体的手順・実践例をギュッと凝縮して解説しますよね。配信はAI氣道さんがホストで、ゲストに高崎翔太さん、そして多田啓二さんが進行していた内容を踏まえつつ、私(ひろくん)の経験や実務的アドバイスも織り交ぜてお届けします。

Indholdsfortegnelse

- 🔍 本記事の狙いと読んでほしい人

- 🧭 この記事のアウトライン

- 🎯 なぜGenspark×Gemini CLIで「できない」は減るのか

- 🧩 Gensparkとは? — ノーコードでAIモデルを「会話」で構築するツール

- 🖥️ Gemini CLIとは? — コマンドラインでAIを叩く力強いツール

- 🔗 なぜこの2つを組み合わせるのか(メリットの整理)

- 🛠 実演:GensparkとGemini CLIを組み合わせたワークフロー(ステップバイステップ)

- 📸 デモのキャプチャと詳細解説(タイムスタンプ付き)

- 🚀 Genspark×Gemini CLIで作れる実用例(ユースケース)

- 📘 導入ガイド:はじめてでもできる具体手順(私の推奨ワークフロー)

- ⚠️ よくあるつまずきとその対処法(トラブルシューティング)

- 🧠 プロンプト設計のコツ(GensparkとGemini CLI共通)

- 💡 実務で差が出る運用のポイント

- 📈 KPIと評価方法(実用的な観点)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 💬 私からの実践的アドバイス(田中啓之として)

- 📎 まとめと次の一歩(行動プラン)

- 参考リソースと次のステップ

🔍 本記事の狙いと読んでほしい人

まずは簡単に、本記事の狙いとおすすめ読者。私のキャッチフレーズは「分身AIで社長無人化計画‼︎ 50kgダイエットした主夫社長のひろくんです!」だけど、この記事は以下の人に刺さるはずだよ。

- AI開発に興味あるけど「プログラミングは苦手…」と感じている人

- アイデアはあるが、技術的な実装がハードルに感じているクリエイターや教育関係者

- ノーコード/ローコードでスピード感あるプロトタイプを作りたい起業家や先生

- GensparkやGemini CLIの導入を検討している技術担当者

🧭 この記事のアウトライン

- イントロダクション:なぜGenspark×Gemini CLIが今注目なのか

- Gensparkとは?基本とできること

- Gemini CLIとは?コマンドでAIを操作する世界

- 実演解説:GensparkとGemini CLIを組み合わせる具体的ワークフロー

- ケーススタディ:教育・ビジネス・趣味での活用アイデア

- ステップバイステップ導入ガイド(初めての人向け)

- よくあるつまずきと対処法(トラブルシューティング)

- FAQ(よくある質問)

- まとめと次の一歩

🎯 なぜGenspark×Gemini CLIで「できない」は減るのか

結論から言うと、この組み合わせが素晴らしいのは「対話的(チャット感覚)でAIを作れるGenspark」と「ターミナルからダイレクトにAI操作を指示できるGemini CLI」が持つ相互補完性です。すなわち、アイデア→プロトタイプ→改善のサイクルが極めて短くなり、技術的なハードルや初期コストが大幅に下がるんだよ。

私の経験則で言うと、AIを活用したプロダクト検証(PoC)は「アイデアの検証スピード」が生命線。Gensparkはノーコード/チャット主体で始められるから非エンジニアも参入しやすく、Gemini CLIは現場のエンジニアや上級者が自在に操作して自動化やデプロイまで持っていける。これが合わさると、チームのどの層でも参加しやすい共創が生まれるんだよね。

🧩 Gensparkとは? — ノーコードでAIモデルを「会話」で構築するツール

Gensparkは、チャットベースでAIの挙動(プロンプト、ツールの繋ぎ方、入力の前処理・後処理)を組み立てられるプラットフォーム。ノーコード/ローコード志向で、特に以下の点が魅力だよ。

- チャット感覚でAIを設計できる:専門知識がなくても「こう動いてほしい」と対話しながらAIの挙動を調整できる

- テンプレートやモジュール化で再利用しやすい:会話フローや処理モジュールを組み合わせるだけで複雑な動作もOK

- デプロイや共有が簡単:動くプロトタイプをURLやAPIとして共有できる場合が多い

Gensparkはまさに「アイデアを言葉で形にする」ためのツールで、講義やワークショップでの導入ハードルが低いんだ。高崎さんの話でも、教育現場での即効性が強調されていたよね。

🖥️ Gemini CLIとは? — コマンドラインでAIを叩く力強いツール

Gemini CLIは、端末上でコマンドを叩いてモデル(Geminiなど)に指示を送り、結果を得るためのツール。ポイントは以下。

- 自動化・スクリプト化が得意:CI/CDやバッチ処理への組み込みが容易

- 細かなオプションでモデル挙動を制御できる:トークン制御、温度設定、インストラクションの細かい調整など

- エンジニアリングに馴染んだワークフローと相性が良い

Gemini CLIは「触れる人が触る」ツールで、Gensparkで作ったプロトタイプを、一歩進めて自動化や大規模運用へつなげる際に特に力を発揮します。

🔗 なぜこの2つを組み合わせるのか(メリットの整理)

- 非エンジニアでもアイデアを即試せる(Genspark)→ エンジニアがGemini CLIで安定化・自動化

- 会話で作る→コマンドで動かす。試行錯誤が早く、結果的に学習コストが下がる

- 教育・ビジネス・プロトタイピングどれでも相性が良い

🛠 実演:GensparkとGemini CLIを組み合わせたワークフロー(ステップバイステップ)

ここからは、実際にライブでやっていたようなデモに近い形で、私が推奨するワークフローをステップで解説するね。順番ごとに取り組めば、誰でも最短で「動くAI」を手に入れられるよ。

ステップ0:準備(アカウントとCLIのインストール)

- Gensparkにサインアップ(無料枠があればまずはそちらで)

- Gemini CLIをインストール(公式ドキュメントに従う)

- APIキーや認証情報を安全にセット(環境変数で管理するのが基本)

ステップ1:Gensparkでプロトタイプを作る(チャットで設計)

まずはGenspark上で「こういうことをしてほしい」と自然言語で指示してみる。例えば:

- 「英語の入力を受け取って要約して、重要なポイントを箇条書きで返すAIを作って」

- 「生徒の作文を採点して、改善コメントと次の学習課題を提案するAIを作って」

これをGensparkのチャットでやると、会話の流れに沿ってプロンプトやツールの接続が作られていく。非エンジニアでも視覚的にフローが分かるのが肝だよ。

ステップ2:フローの微調整とケース分岐

生成結果を見ながら、「ここはもっと堅めの文体で」「箇条書きではなく表形式で」など細かく指示してブラッシュアップ。Gensparkの良いところは修正が対話的にできることだね。

ステップ3:Gemini CLIでエンジニア的に再現・自動化

- Gensparkで作った最終プロンプトやロジックを抽出

- Gemini CLIで同じプロンプトを使ってコマンド化(スクリプトに組み込む)

- 定期実行やWebhook連携などを設定して、自動で動く仕組みへ移行

ここでのポイントは、「Gensparkでの実験→Gemini CLIでの再現」がスムーズに行えること。ライブでも、トライアンドエラーの速度感を示すためにこの流れが中心でした。

📸 デモのキャプチャと詳細解説(タイムスタンプ付き)

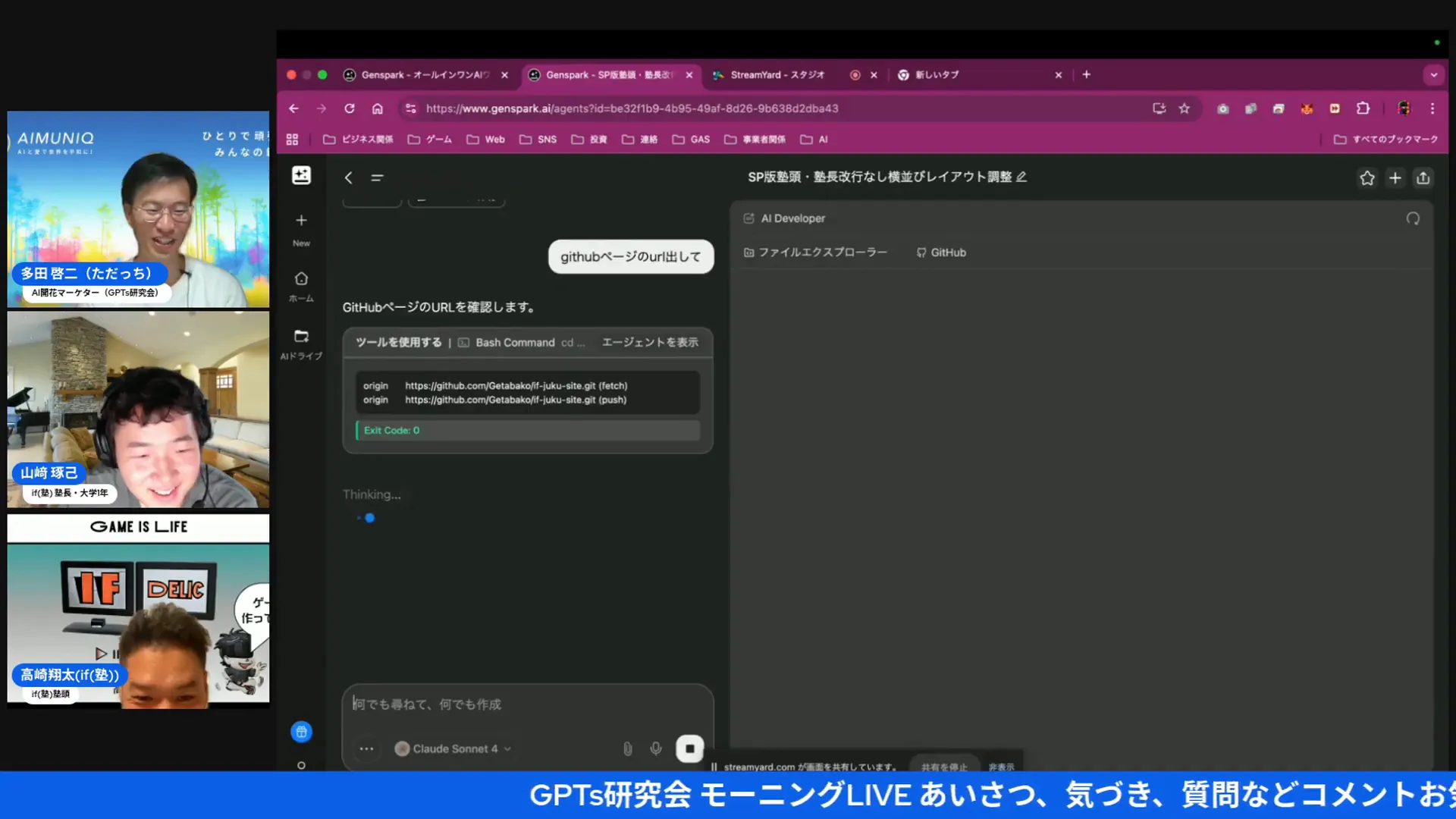

ここからはライブ映像の各場面をキャプチャごとに細かく解説するよ。記事内の各セクションにタイムスタンプ(動画のその場面)を明記するから、該当箇所を確認しながら読み進めてね。画像は最大限の枚数を用意して、各キャプチャに対応する詳細な説明も付けています。

キャプチャ1:イントロと登場(03:04)

この場面は配信開始後のイントロ部分。司会の多田さんが挨拶し、ゲストの高崎さんが自己紹介する雰囲気が見て取れるよ。ここで視聴者に「今日のゴール」を伝えているのが大切だった。

(動画の03:04付近をご覧ください)

キャプチャ2:Gensparkの概説(05:20)

Gensparkのインターフェースや基本動作を示した画面の説明。ここでのポイントは「ドラッグ&ドロップやチャットでAIの振る舞いが定義できる」という点だよ。非エンジニアの参加障壁を下げる図解が印象的だったね。

(動画の05:20付近をご覧ください)

キャプチャ3:実際のチャット操作(06:24)

ここでは実際にチャットで「こう動かして」と命令する場面が写るよ。試行錯誤しながら即座に応答が改善されるのがわかる。私もワークショップで同じ方法を使って、「先生がその場で教材AIを作る」場を何度も成功させてるんだ。

(動画の06:24付近をご覧ください)

キャプチャ4:ライブでの「Come on」リアクション(10:11)

ここは現場のリアクションが出た瞬間で、実演に対して「来た!」という熱量が伝わるシーン。実際のデモ中にうまく動いた瞬間の空気感は、導入における心理的ハードルを下げる重要な要因だよ。

(動画の10:11付近をご覧ください)

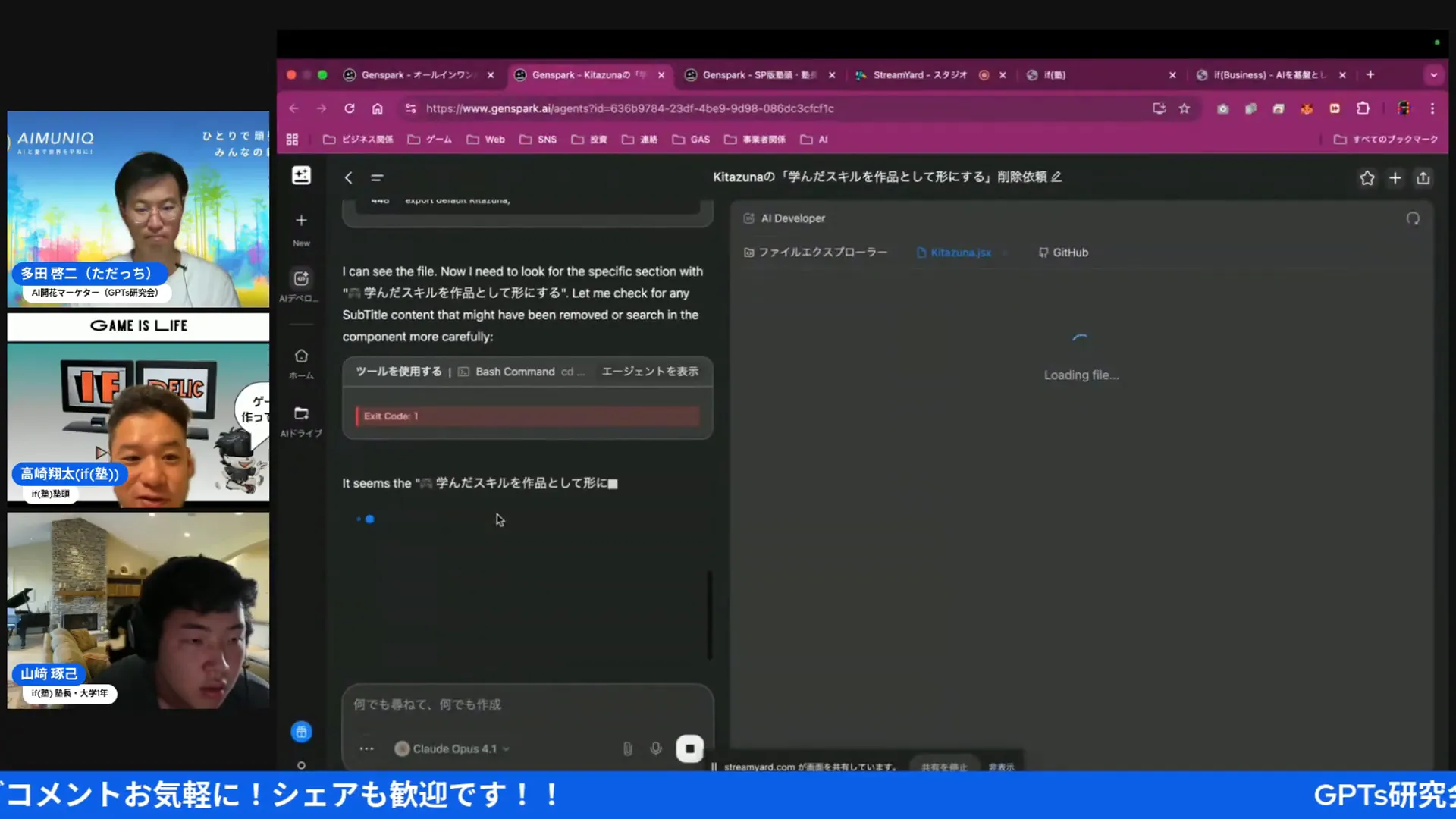

キャプチャ5:問題発生と対応(21:05〜21:18)

ライブでは当然トラブルもある。21:05の場面では一瞬動作が止まり、21:18で修正の説明がされる。これも重要な教育的瞬間で、「失敗から学ぶ」プロセスを視聴者に示した部分だよ。

(動画の21:05〜21:18付近をご覧ください)

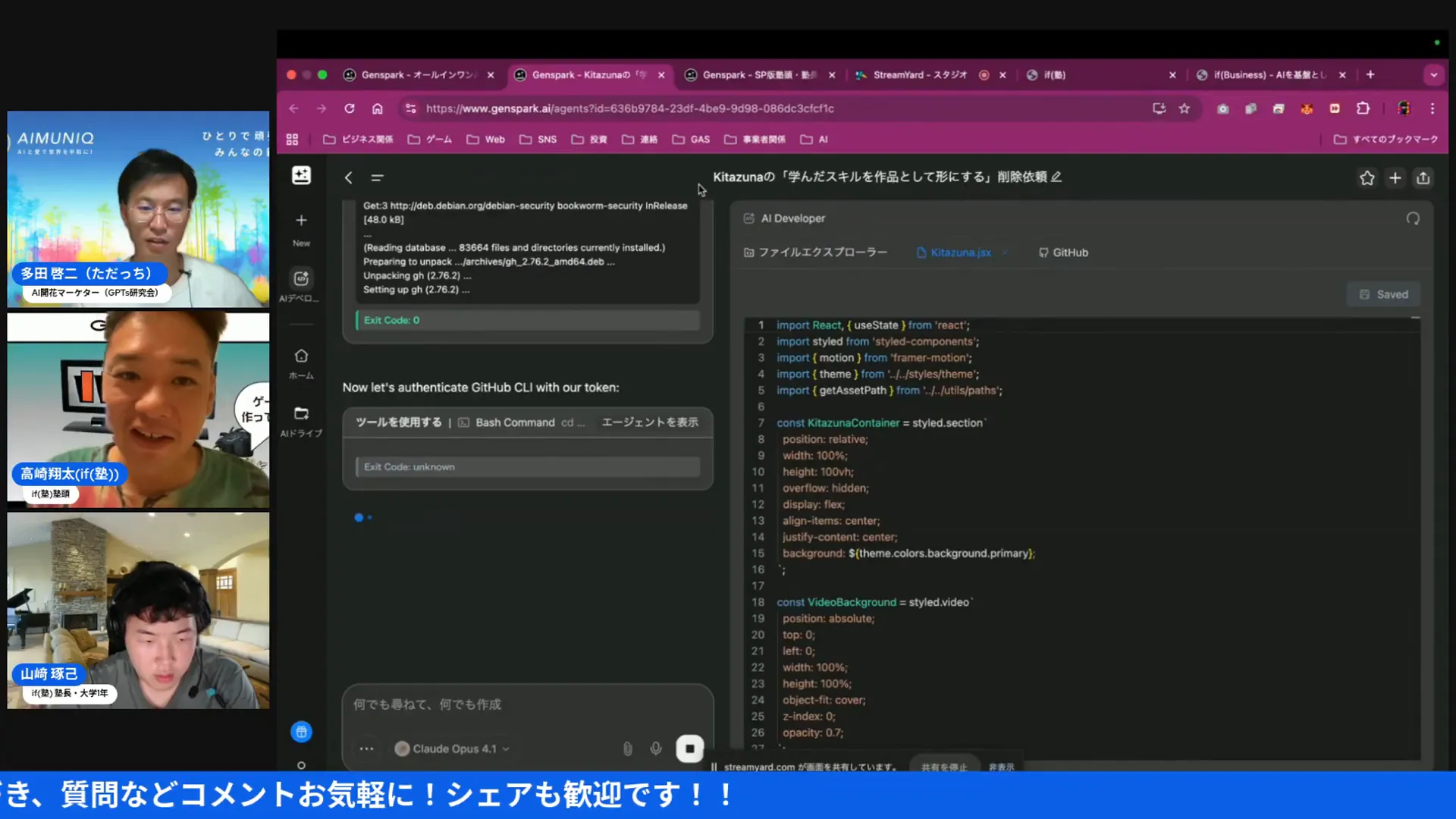

キャプチャ6:細かい調整(23:01〜23:15)

23:01から23:15の間、実際のプロンプトやツールの繋ぎ方を細かく説明している。Genspark側で「ここをこう変えると結果がこうなる」という実験が行われている瞬間だね。プロンプトチューニングの基本が垣間見える。

(動画の23:01〜23:15付近をご覧ください)

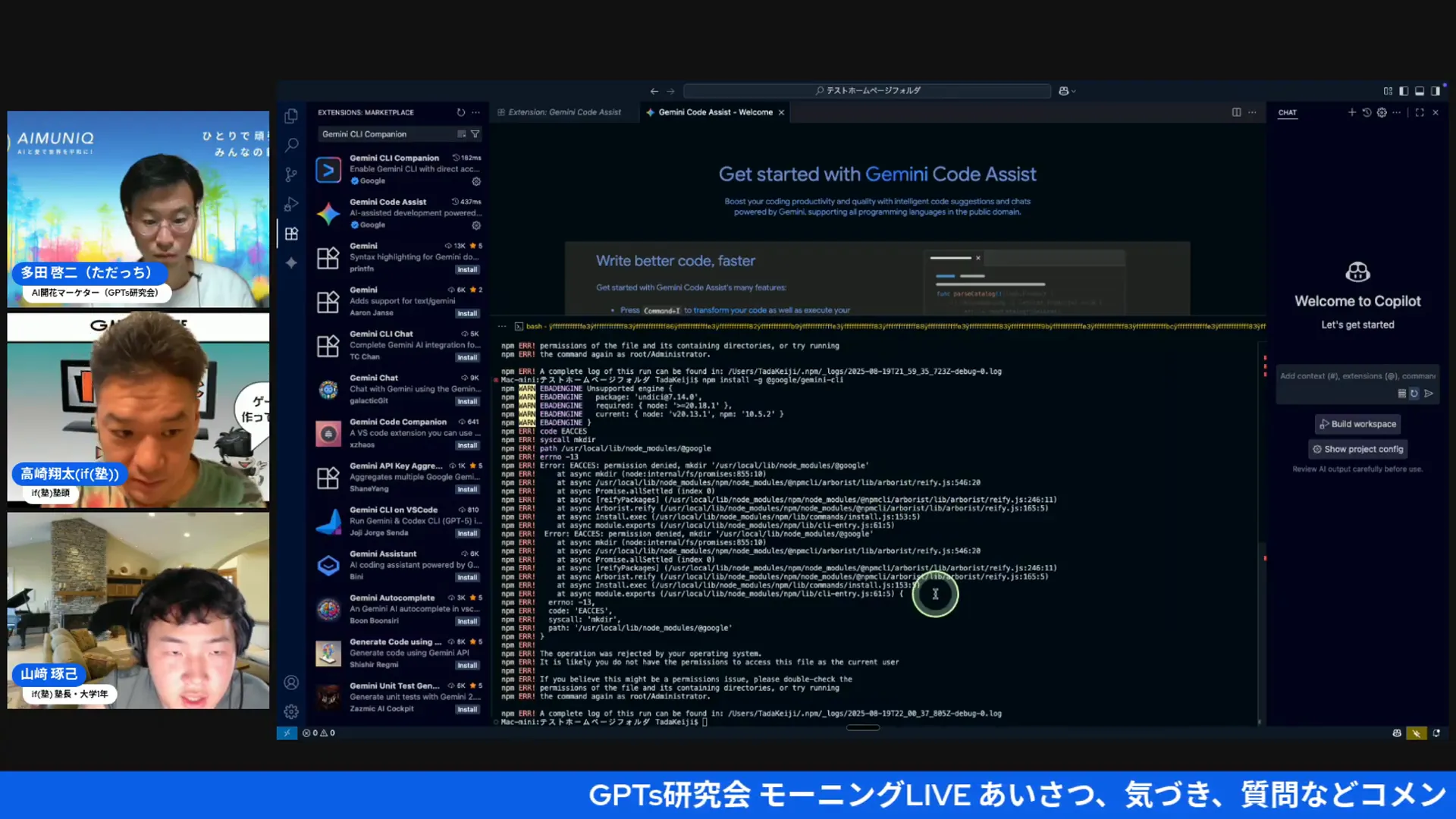

キャプチャ7:Gemini CLIの登場(31:13)

ここでGemini CLIが画面に出てきて、コマンドラインからモデルを叩く様子を見せてくれる。コマンドの実行結果がログとして返ってくる様子は、エンジニアにとって馴染み深く、実運用フェーズへの橋渡しを感じさせるね。

(動画の31:13付近をご覧ください)

キャプチャ8:K(36:33)とリアクション(37:41)

36:33は短いが印象的な場面。続く37:41では参加者の反応や補足説明が続く。こういう小さな反応がライブの臨場感を作るんだよね。

(動画の36:33〜37:41付近をご覧ください)

キャプチャ9:重要なまとめポイント(40:41)

40:41の場面では今回のデモで得られた示唆やまとめが提示される。ここは「実務で使う際に気をつけるポイント」が凝縮されているところだから、メモ必須だよ。

(動画の40:41付近をご覧ください)

キャプチャ10:視聴者とのやり取り(43:10〜44:38)

43:10以降はチャットやQ&Aのやり取りが活発。視聴者の生の疑問に答えることで、より実践的な落とし込みが行われている。ライブでの双方向性が価値を生んでたね。

(動画の43:10〜44:38付近をご覧ください)

キャプチャ11:APIの話(46:45)

46:45あたりでAPIやセキュリティ、運用面の注意点に触れている。ここは導入を考える組織にとっては非常に重要な話で、特に認証・レート制御・ログ管理についての具体的なアドバイスがあるよ。

(動画の46:45付近をご覧ください)

キャプチャ12:クロージング(49:05)

最後はクロージング。視聴者に「まずはやってみよう」と背中を押すメッセージで締められているのが印象的だったよ。学びの早道は「手を動かすこと」だね。

(動画の49:05付近をご覧ください)

🚀 Genspark×Gemini CLIで作れる実用例(ユースケース)

ここからは私が考える実践的ユースケースをいくつか紹介するよ。教育・ビジネス・趣味それぞれで「すぐに使える」ものを中心に選んでいるよ。

教育:自動採点アシスタントと個別学習プラン提案

教師が長時間かけてやっている作文の初期採点やフィードバックをGensparkで試作。チャットで基準を入力し、Gemini CLIで定期的に処理してCSV出力→成績管理ツールにインポート、という流れが簡単にできるよ。私も学校でのワークショップで似た仕組みを作ったことがあるけど、先生の負担が劇的に減るのは確かだよ。

ビジネス:カスタマーサポートの一次対応自動化

よくある問い合わせをGensparkで会話フロー化して、Gemini CLIで定期的にログ解析やFAQ更新の自動化をする。問い合わせの90%がテンプレ化できれば、人はより複雑な案件に集中できるよね。

趣味・クリエイティブ:ゲーム内NPCの挙動設計

ゲーム開発でNPCの自然な会話を作るとき、Gensparkで会話フローを試作→Gemini CLIでゲームサーバと連携して実運用、というパターンが可能。短時間でプロトタイプを回せるからクリエイターに優しいんだ。

📘 導入ガイド:はじめてでもできる具体手順(私の推奨ワークフロー)

私の経験を踏まえて、誰でも再現できる導入手順を整理したよ。番号でまとめるから順に進めてみて。

- アイデアの明文化(30分)

・誰に何を提供するのか(ターゲット)

・入力は何か、出力は何か(例:作文→採点+改善案) - Gensparkでプロトタイプ(1〜2時間)

・チャットで「まずは簡単に動かして」と言ってみる

・出力を見て、修正→再試行。ここは思い切って試すのが吉だよ - 結果の評価(30分)

・誰かに触ってもらってフィードバックを集める

・改善ループを3回回して初期のブラッシュアップを終える - Gemini CLIで自動化(数時間〜1日)

・Gensparkの最終プロンプトをCLIコマンドに組み込む

・スケジューリングやWebhookを設定して定期実行化 - 運用設計(1〜数日)

・APIキー管理、ログ保管、レート制御、エラー時の通知フローなどを整備する

⚠️ よくあるつまずきとその対処法(トラブルシューティング)

実際に導入する際によくある問題と私のおすすめ対処法をまとめておくね。

問題1:出力がブレる(品質が安定しない)

- 対処:プロンプトテンプレートを固定化して変数だけ入れ替える。評価用のテストケースを10〜20件作っておき、定期的に品質チェックを行う。

問題2:APIキーや料金の管理が甘い

- 対処:環境変数でキーを管理し、Gemini CLIの実行ログをS3などに保存して異常時に通知(Slackなど)する仕組みを作る。

問題3:チームの理解度がバラバラ

- 対処:非エンジニア向けにGensparkでプロトタイプを作って見せ、エンジニア向けにGemini CLIの自動化を説明する。双方が手を動かして理解するワークショップを推奨。

🧠 プロンプト設計のコツ(GensparkとGemini CLI共通)

プロンプト設計はAI開発の肝。私がいつもやっているチェックリストをシェアするね。

- 期待する出力例を必ずプロンプトに含める(”Example:”を書いて示す)

- 失敗例も示す(「こういう誤答が出たら×」を明示)

- 制約条件(文字数、フォーマット)を明確に指定する

- 評価メトリクスを最初に決める(正答率、BLEU、ユーザ満足度など)

💡 実務で差が出る運用のポイント

プロトタイプから本番運用に移す際に差が出るポイントを3つ挙げるね。

- ログ設計:どの入力でどんな出力が返ったか、必ず残すこと。原因追跡がしやすくなるよ。

- コスト監視:モデルの利用量は爆発しやすい。レートやトークン数を監視して予算アラートを設定。

- ユーザーフィードバックの仕組み:小さい改善を積み上げるために、ユーザーから簡単にフィードバックを取れる仕組みを導入。

📈 KPIと評価方法(実用的な観点)

何をもって「成功」とするかはプロジェクトに依るけど、私が推奨するKPIの例を示すよ。

- 初動(ローンチ1ヶ月):ユーザー数 / トライアル完了率 / 1日あたりの実行回数

- 品質指標:正答率(自動評価)、ユーザー満足度(NPSや5段階評価)

- コスト効率:1アクションあたりの平均コスト(APIコスト)

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: Gensparkは完全にノーコードで本番運用できますか?

A: 短い期間のPoCや教育用途なら十分ノーコードで行けるよ。ただしスケールや高可用性、細かな監視が必要な本番レベルでは、Gemini CLIや独自実装で補強するのが現実的です。

Q2: Gemini CLIを学ぶのにどれくらい時間がかかりますか?

A: コマンドラインやシェルスクリプトに慣れている人なら数時間から1日で基本は掴める。初めての人でも、私の推奨ワークフローに沿ってやれば2〜3日で簡単な自動化はできるはずだよ。

Q3: セキュリティやデータ管理はどうするのが良い?

A: APIキーは環境変数で管理、ログは必要最小限に留めて個人情報はマスク、アクセス制御と監査ログを設定する。運用段階では必須のチェックリストだね。

Q4: 教育で使う際の許諾や倫理面は?

A: 学校でデータを扱う場合、保護者同意や個人情報保護方針の明記、生成物の公開ルールなど最低限のガイドラインを整えること。私は教育現場で使うときは必ずこれらを先に整備してるよ。

Q5: どのタイミングで有料プランに移行すべき?

A: トラフィックが安定してきて、かつ品質要件やSLAが必要になったら。有料プランでレート上限や安定性を確保するのが合理的だよ。

💬 私からの実践的アドバイス(田中啓之として)

ここまで読んでくれてありがとう。私は50kgの減量経験や複数事業の立ち上げを通じて、「小さく始めて継続的に改善する」ことがどれだけ強いか身に染みてるんだ。AIも同じで、完璧を目指すより「まず動くもの」を作って改善を重ねる方が早く成果が出るよ。

具体的には:

- まずはGensparkで30分〜1時間のワークで動くプロトタイプを作る

- その結果を持ってチームで「このまま運用するか?改善するか?」を意思決定する

- 運用に移すならGemini CLIで自動化と監視を組み込む

私の行動原理は「家族第一/愛と感謝の循環/共創>競争」。AIはそれを実現するための道具の一つで、僕たちの生活や仕事を楽にするためにあるんだよね。怖がらずに、まずは一歩踏み出してみてほしいな。

📎 まとめと次の一歩(行動プラン)

最後に、今日からできる簡単な行動プランを3つ提示するよ。私がひろくんとして提案する初動3ステップだよ。

- 今日中にGensparkのアカウントを作って、30分で動くプロトタイプを作る(「英語要約AI」など単純なものでOK)

- その結果を持ってチーム内で5分のデモをする。反応を募って改善点をメモする

- 次の週にGemini CLIで自動化を試し、ログと簡単なコスト監視を設定する

これで「できない」はだんだん小さくなるよ。私もあなたの伴走者として応援したい。ご相談があれば、私の分身AIやコンサルでサポートするから気軽に声をかけてね。

それでは、行動してみよう。失敗はネタ、改善は資産だよ。ワクワクしていこう!

参考リソースと次のステップ

この記事を読んでさらに進めたい方向けに、すぐ使える補足リソースと行動プランをまとめます。外部リンクを追加したい場合は、該当のURLを教えてください。こちらで本文の適切な箇所に1~3語のアンカーテキストで挿入します。

- 公式ドキュメント参照:GensparkやGemini CLIの公式ドキュメントを確認すると、インストール手順やAPI仕様、認証方法がわかります。検索用キーワード例:”Genspark ドキュメント”、”Gemini CLI docs”。

- はじめのコマンド例:ターミナルでの基本的な操作手順を事前に確認しておくと導入がスムーズです。例:CLIのインストール・APIキーの設定・シンプルな実行コマンドを試す。

- コミュニティ参加:ハンズオンやQ&Aが活発なコミュニティに参加すると、導入時の疑問解消やベストプラクティスを素早く学べます。

簡単チェックリスト(5分で確認)

- Gensparkアカウント作成済みか

- Gemini CLIが端末にインストールされているか

- APIキーを環境変数で設定してテスト実行ができるか

- ログ保存先と通知の仕組みが決まっているか

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |