こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAIツールを活用して「会議の議事録作成」を圧倒的にラクにする方法を、先日配信されたAI氣道さんのライブ配信「もう議事録で悩まない!Gensparkでラクする会議術」(ゲスト:大学生AI起業家・山﨑琢己くん)をベースに、私なりの実務的な解説とワークフローをたっぷりお届けしますよ。私も分身AIと共に経営と家族を回している“実戦派”ですから、現場で使えるポイントに絞って具体的に書いていきますね。

Table of Contents

- 🔍 この記事の目次(ざっくり)

- 🧩 今回のライブで伝えたかったコアメッセージ

- 🛠️ 主要ツールの紹介(NoteBookLM / Heygen / Genspark)

- 📌 Genspark「AI Meeting Memos」を使う:実務フロー(ステップバイステップ)

- 🎓 山﨑琢己くんが実践する「大学の授業」活用例

- 💸 クレジット消費とコスト感の実務的な話

- 🎨 画像生成・編集機能の話(C Dolly系 / Nano Bananaなど)

- ⚙️ 実務で使えるテンプレート&チェックリスト(そのままコピペで使える)

- 📸 スクリーンキャプチャ(タイムスタンプ付き)

- ❗ よくある質問(FAQ)

- 🚀 私(ひろくん)からの実践アドバイスと行動プラン

- 📌 まとめ(私の最終コメント)

- 📣 次におすすめするアクション

🔍 この記事の目次(ざっくり)

- 今回のライブの要点まとめ

- 主要ツール紹介:Genspark / NoteLM / Heygen(Heigen)

- Genspark「AI Meeting Memos」のフロー解説(実践手順)

- 大学現場での活用事例(山﨑くんの紹介)

- コスト(クレジット)やトランスクリプトの精度について

- 画像生成・編集機能の話(C Dolly系やNana系)

- 実務で使えるテンプレート&チェックリスト

- よくある質問(FAQ)

- まとめと次のステップ

🧩 今回のライブで伝えたかったコアメッセージ

ライブの結論を先に一言でまとめると、「会議や授業の音声を録って、GensparkのAI Meeting Memosで記録→要約→共有まで一気通貫で処理すると、時間が確実に生まれる。学生でも起業家でも使えるシンプルで強力な仕組みだよ」ということです。山﨑くんが大学の授業で実践しているリアルな事例を聞くと、『これは会社の会議・面談・インタビューでもすぐに使える』と私も確信しました。

私は常々「分身AIで社長無人化計画」を唱えていますが、議事録や会議メモはまさに“無人化”の代表的な適用領域です。手作業で1時間かけていた作業をAIに任せて、あなたはもっとクリエイティブな仕事や家族との時間に使って欲しいんだよね。

🛠️ 主要ツールの紹介(NoteBookLM / Heygen / Genspark)

ライブでは複数ツールが紹介されました。ここではそれぞれの特徴を私の観点で整理します。

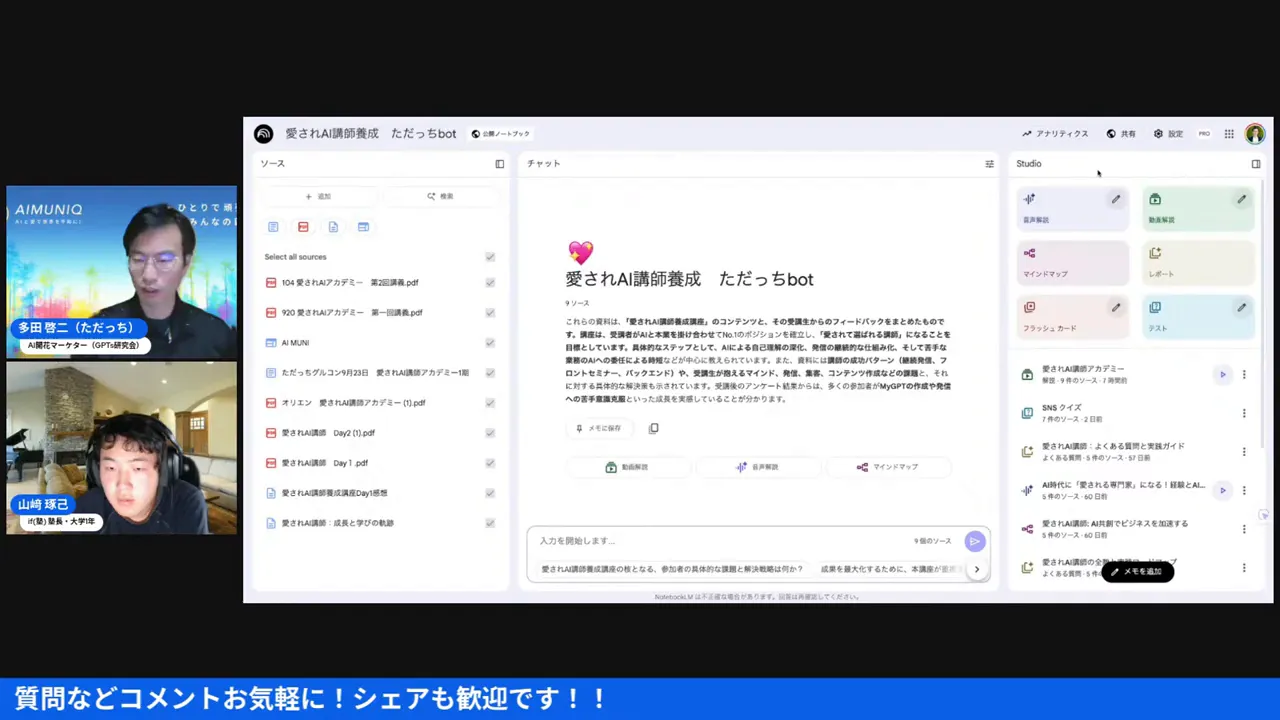

NoteBookLM(ノートLM) — コース教材の管理から自動化まで

NoteBookLMは教材やコース資料をまとめられるプラットフォームで、PDFやテキスト、YouTubeリンクをまとめて管理できます。音声解説、クイズの自動生成、マインドマップ作成、レポート自動作成といった教育特化機能が強みです。山﨑くんは自分の「講座資料」をNoteBookLMにアップして、AIに自分の語り口で説明させるなど用途を拡張していました。

ポイント:

- 教育コンテンツを持っている人は、教材を一度NoteBookLMに集約すると、AIによる二次コンテンツ化(要約、音声解説、クイズ化)がめちゃ強い。

- 「カスタムプロンプト」を保存しておくと、毎回同じ語調や顧客目線で説明できる。

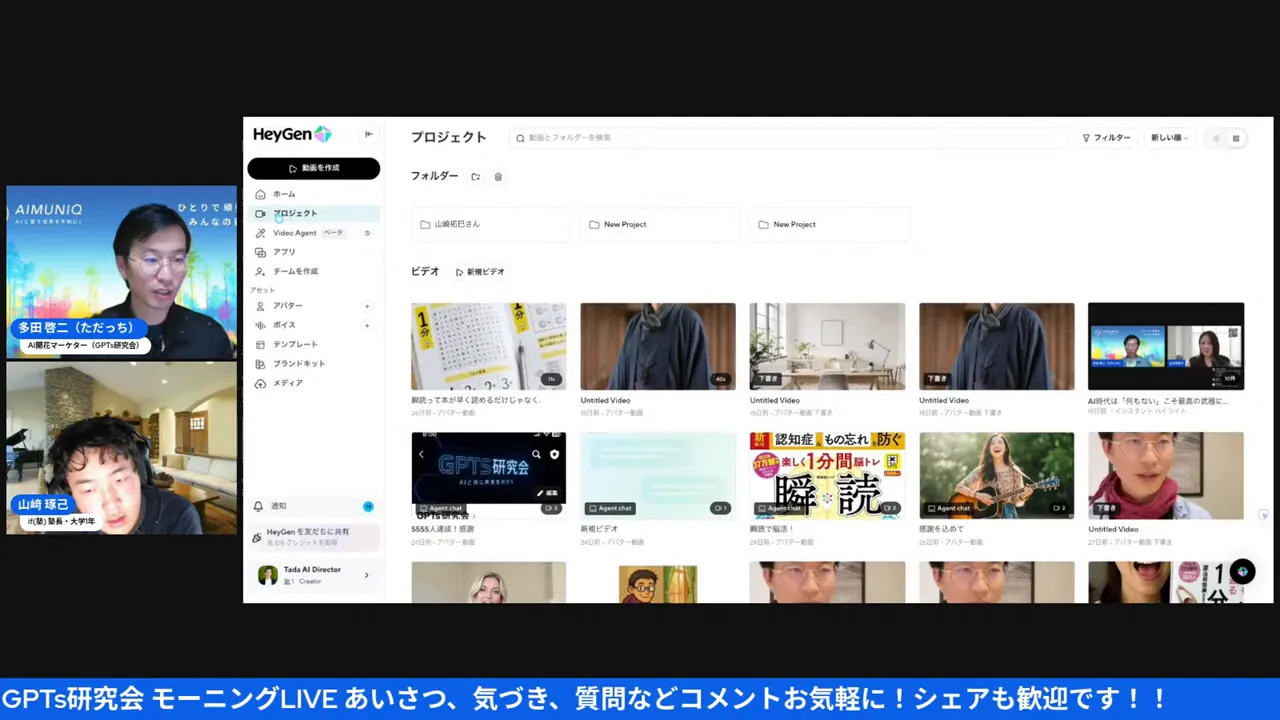

Heygen(Heigen / ヘイゲン) — 短尺動画・音声生成の強み

Heygenは「テキスト→音声・ビデオ」を作るツールで、今回のライブでも「短いドリル動画」や「既存映像に別言語の音声を乗せる」用途で紹介されました。英語対応が進んでいたが、日本語サポートが入って使いやすくなったのが大きなトピック。

実務ポイント:

- 短尺の授業導入、SNS用の宣伝動画、社外向けの多言語案内に最適。

- 静止画だけでなく実写素材や写真を読み込んで話者を生成できるが、著作権には注意。

- 言語切り替え(英語など)で海外向けプロモーションがぐっとやりやすくなる。

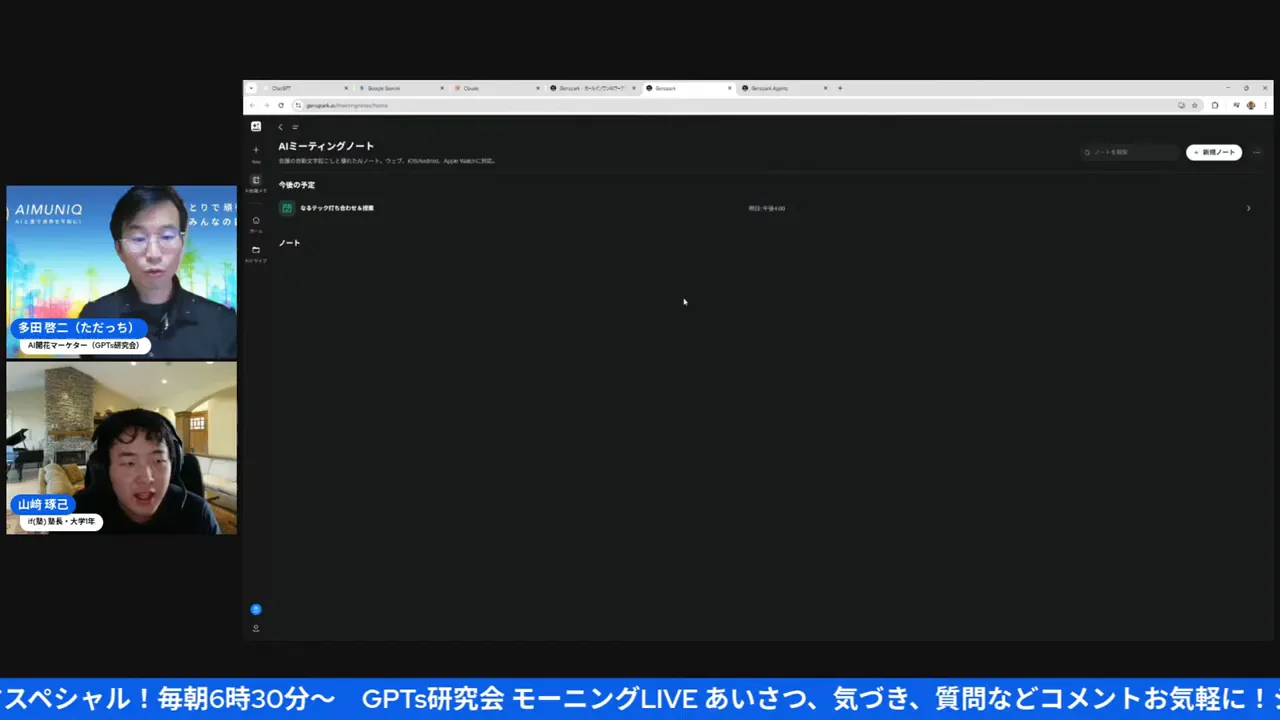

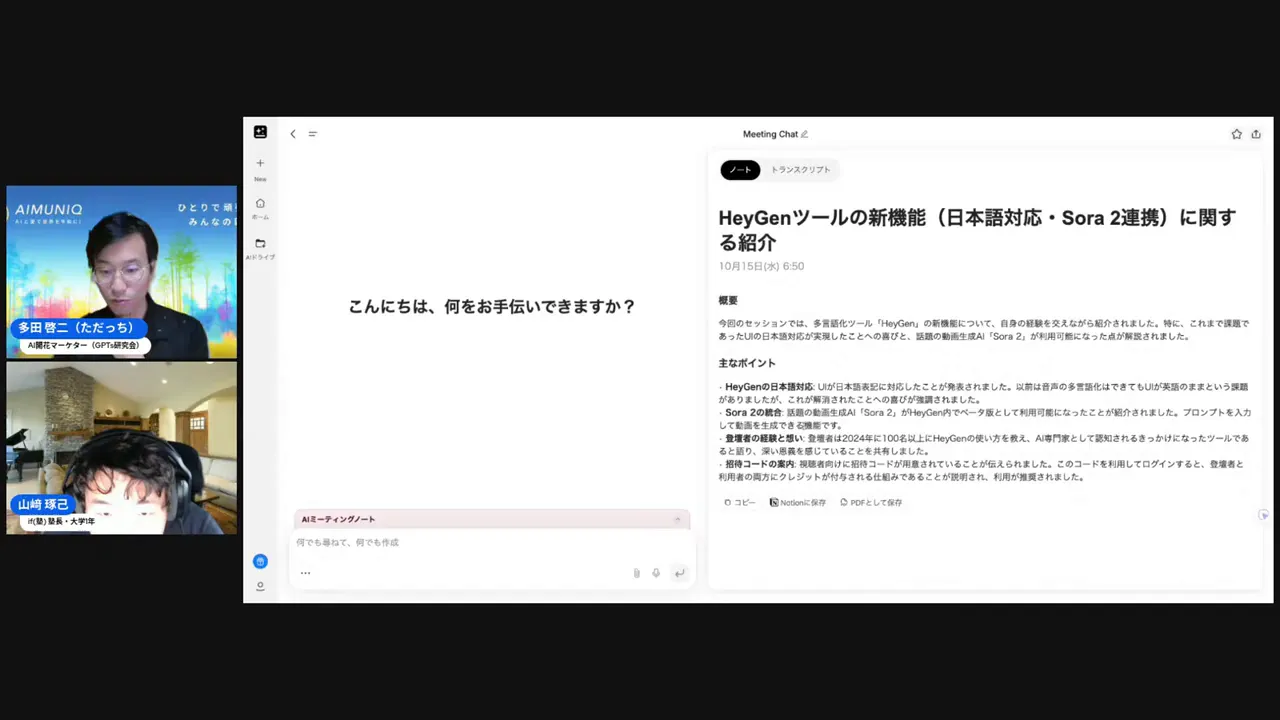

Genspark(ジェンスパーク) — 会議録・生成系の万能プラットフォーム

今回の主役がGensparkの「AI Meeting Memos」機能ですね。スマホアプリ→Apple Watch →Webと広がり、今回Web版が紹介されたことでPCブラウザから直接会議録を残せるようになりました。Google CalendarやOutlookと連携してスケジュール表示ができ、録音→メモ→要約→検索までのフローが統合されています。

強みまとめ:

- 録音と同時にノートを同一画面で扱えるため、別ツールへ転記する手間がほぼゼロ。

- 録音終了後に自動的に「要約(サマリー)」や「完全トランスクリプト(発話全部)」を生成。

- 検索性が高く、キーワードで過去発言へジャンプできる。

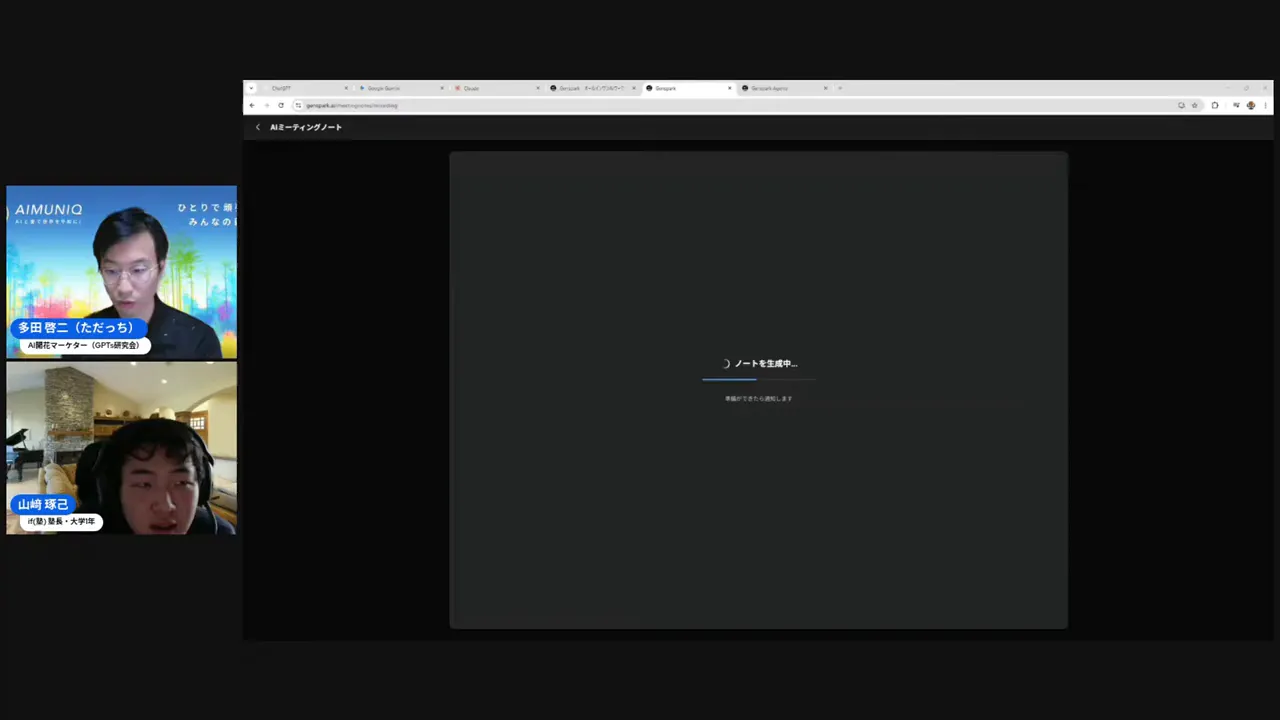

📌 Genspark「AI Meeting Memos」を使う:実務フロー(ステップバイステップ)

ここからは「実際に私が現場でやるやり方」を、山﨑くんや多田さんの解説を踏まえて、手順化しますね。会議・授業・面談、どれでも基本は同じフローでOKだよ。

事前準備(必須)

- Gensparkアカウントを作成、Google Calendar(またはOutlook)を連携して予定を読み込ませる。

- 会議名や授業名を分かりやすくタイトルにしておく(後で検索しやすい)。

- 録音デバイス(PCマイク・スマホ)を準備。静かな場所を推奨。

- 参加者に録音OKか確認(法的・倫理的配慮)。

録音〜ノート作成(操作)

- ノートを新規作成。タイトルを入れる(例:「営業会議 2025-10-15」)。

- 「Start Recording」を押す。録音中はリアルタイムでメモも書き込める。

- 必要なら途中で「Pause」を入れて休憩や雑談を記録から外す。

- 会議終了後、「Finish」を押す。

テクニック:

- 話しっぱなしの時間が長い場合は途中で短く区切ると後処理が楽。1時間超は分けるのが無難。

- 口語の「えー」「あのー」などはトランスクリプト上で残る(フル版)→要約はクリーンな文章で出る。

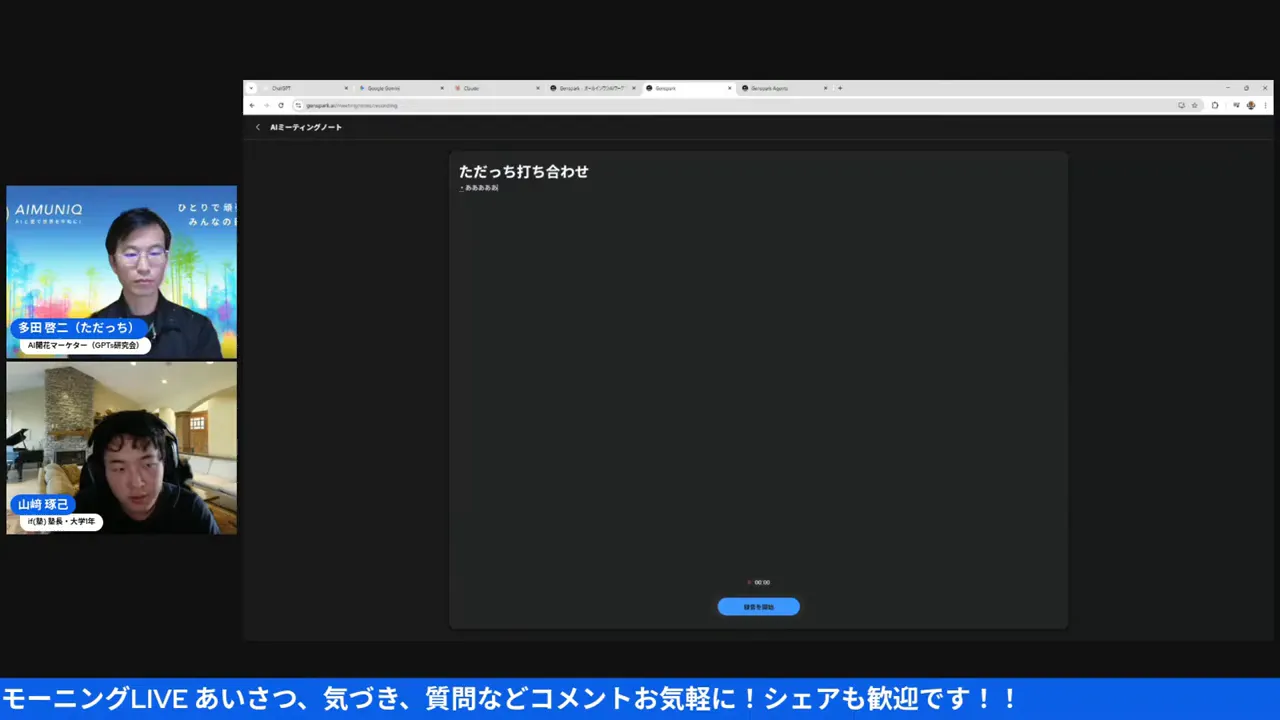

自動処理と確認

Finishを押すと、Genspark側で自動的に処理が走り、要約、フルトランスクリプト、重要ポイントの抽出が行われます。通知ONにしておけば処理完了を知らせてくれるので、そのままPCを閉じても大丈夫という点が便利。

ポイント:

- 要約はSNS投稿や共有用にそのままコピペ可能(語調を変えるカスタムプロンプトも作れる)。

- トランスクリプトは検索可能なので、発言者や重要フレーズに瞬時にアクセスできる。

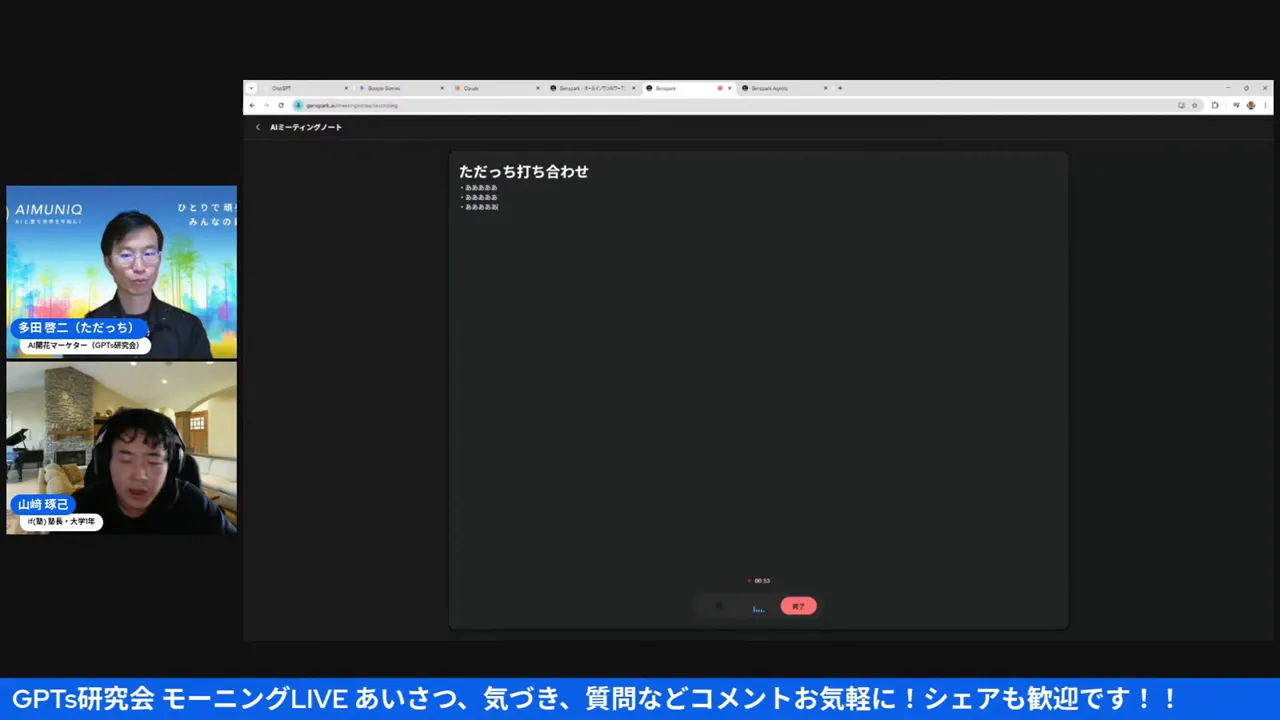

🎓 山﨑琢己くんが実践する「大学の授業」活用例

大学生でありながらAI起業家の山﨑くんは、日々の授業やオンライン講義でGensparkを導入して効果を出しています。ここは僕が特に刺さったポイントを再現して紹介するよ。

使い方の流れ(山﨑流):

- 授業名をノートタイトルに設定(科目名+日付)

- 授業中に録音→自分の講義メモや気づきを随時書き込む

- 授業終了後に自動で出てきた要約を「配付資料」として学生に共有

- 欠席者には要約を渡せば、内容理解に十分(「代わりに喋ってくれる」感じになる)

効果:

- 学生の理解度が向上(授業の本質に集中できる)

- 教える側の振り返りが効率化(自分の話し方・伝え方を客観視できる)

- 課題提出の精度が上がる(要点がブレない)

山﨑くん曰く、「最悪、録っておいて寝ても大丈夫」って言ってたけど、まさに「時間を取り戻す感覚」がこれですね。私も経営会議で同じ使い方してますよ。

💸 クレジット消費とコスト感の実務的な話

多くの人が気にするのが「どれだけクレジット(課金)が減るのか?」って点。ライブでもその話が頻出していました。結論から言うと、文字起こし(テキストベース)の処理は思ったより重くないケースが多い、という印象です。ただし要約や生成を大量に回すと消費が増えます。

実務アドバイス:

- まずは無料枠で「録音→要約」を試してみる(山﨑くんは無料でも十分使えていた)。

- 頻繁に大量生成するなら月額プランやポイント購入が現実的。

- 画像生成や追加生成(SNS文、ブログ用テキスト)を同じプラットフォームでやると消費が積み上がるので注意。

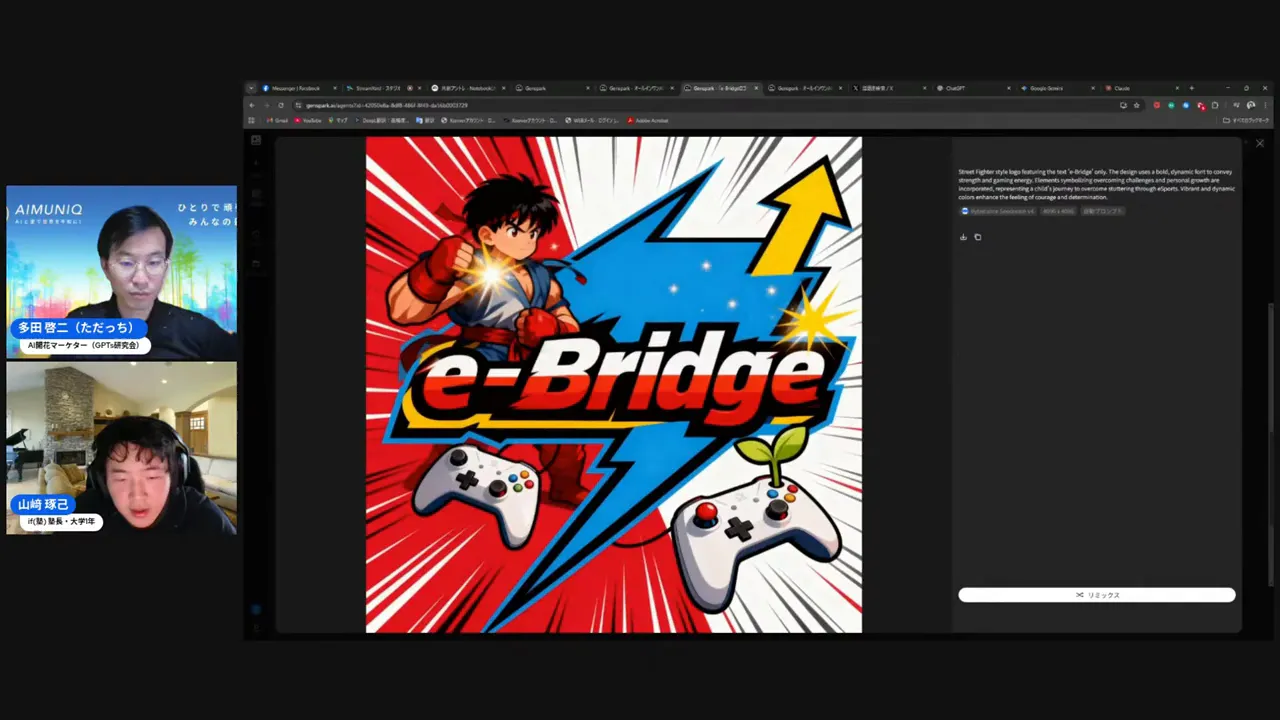

🎨 画像生成・編集機能の話(C Dolly系 / Nano Bananaなど)

会議メモだけでなく、Gensparkや関連ツールの中には画像生成(いわゆるC DollyやNana系のモデル)を内蔵しているケースも。ライブで話に出てきたのは、GPTでプロンプトを作ってから画像生成→更に編集してクオリティを高める流れでした。

ポイント:

- 「プロンプトをGPTで整える → 画像生成 → 生成した画像を編集」で、オリジナリティ高い素材が短時間で作れる。

- 日本語プロンプトの対応が改善されているモデルは稼働速度と品質が高い(日本語入力で十分な仕上がりになる)。

- 商用利用や著作権は必ずチェック。肖像権や著作権が絡む素材は注意が必要。

⚙️ 実務で使えるテンプレート&チェックリスト(そのままコピペで使える)

ここからは私が現場で推奨するテンプレートとチェックリストです。すぐ使えるように具体的に書くよ。

会議前テンプレート(予定メモ)

- ノートタイトル:YYYY-MM-DD 会議名(参加者名)

- 目的:○○を決める / 情報共有 / 意思決定

- アジェンダ(時間配分):

- 導入(5分)

- 主要議題1(25分)

- 主要議題2(25分)

- 次回アクション(5分)

- 期待アウトプット:誰が何をいつまでに実行するか(アクションアイテム)

会議中チェックリスト(録音操作)

- 録音開始:Start Recordingを押す

- 重要フレーズが出たら、その場で要点を右側にメモ

- 休憩or雑談が長い場合はPauseで分割

- 終了時:Finish → 通知ONで完了を待つ

会議後チェックリスト(仕上げ)

- 自動生成された要約を確認 → 誤訳や誤解がないか精読

- アクションアイテムを抽出して責任者と期限を明記

- 必要ならNoteLMや社内ドキュメントに貼り付ける

- SNS用共有文が必要ならGensparkのプロンプトで語調を整えて生成

このテンプレートを習慣化すると、会議後の「まとめ作業」がほとんど楽になるよ。私も経営ミーティングで同じ流れを回しているけど、効果は絶大だね。

📸 スクリーンキャプチャ(タイムスタンプ付き)

以下はライブの重要シーンをキャプチャして記事に埋め込むイメージです。各キャプチャは動画のその時間帯にジャンプして確認できますよ(タイムスタンプはキャプチャの参考位置)。

❗ よくある質問(FAQ)

Gensparkの録音はどのくらいの長さまで大丈夫ですか?

実務的には2時間〜3時間を目安にするのが安全です。山﨑くんは90分程度の授業をそのまま録る運用で問題なかったと言っていました。ただし長時間になると処理時間やクレジット消費が増えるので、重要なポイントごとに区切るのがオススメですよ。

生成された要約の精度はどのくらいですか?

トランスクリプトの精度は非常に高いと感じますが、専門用語や固有名詞は誤認識が出る場合があります。要約自体は構造化されて出てくるので、そのまま共有に使えるレベルですが、最終の1分チェック(誤字・人名・期限の確認)は必須ですね。

クレジットの消費は心配すべき?

録音→文字起こしベースの処理は思ったより軽いことが多いです。ただし「大量の要約生成」や「SNS文やブログを大量に生成」すると一気に消費します。まずは無料枠で試して、運用頻度に応じてプランを切り替える判断が現実的です。

Heygenで生成した映像に人を入れてもいい?肖像権は?

商用利用や公開する場合は、素材となる人物の肖像権確認と著作権のチェックが必須です。ライブでも触れられていましたが、著作権のクリアな素材を使えば問題ありません。社内向けなら同意書を取るのが安心です。

NoteBookLMは無料でどこまで使える?

NoteBookLMも無料プランで十分試せますが、教材数が増えたりカスタムプロンプトを多用する場合は有料プランの方が効率的です。教育関係者で大量運用するなら投資の価値ありですよ。

🚀 私(ひろくん)からの実践アドバイスと行動プラン

最後に、あなたが今日からできる最短の行動プランを示します。私は「3方よしAI共創コンサルタント」として、実行することを何より大事にする派なので、ここは超具体的にいくよ。

最短3ステップ(今週中にできる)

- Gensparkにアカウント登録、Google Calendar連携してみる。

- スマホorPCで10分間の会議録(もしくは授業の一部)を録音してFinishを押す。処理完了を待つ。

- 生成された要約を読んで、1つだけ改善点(語尾、抜け、誤字)を直してチームに共有する。

この3ステップをやるだけで、「議事録作りにかかっていた時間」が確実に減ります。減った時間を戦略検討や家族の時間に回す。それが私が推す「分身AIで社長無人化計画」の第一歩なんだよね。

📌 まとめ(私の最終コメント)

今回のライブで提示されたGenspark、NoteBookLM、HeygenといったAIツールは、それぞれ得意領域が違うけど「組み合わせると強い」ってのが本音です。会議の録音・文字起こしはGenspark、教材化や二次利用はNoteBookLM、短尺プロモーションや多言語展開はHeygen。これらをワークフローに組み込むだけで、毎日の仕事の非効率がぐっと減ります。

私の経験から言うと、AIを導入するときに大事なのは「まず試してみる」こと。大きな投資や組織変更をいきなりやる必要はありません。小さく回して、効果が出たら拡大すればいい。失敗は宝ですからね、怖がらずにトライして欲しいな。

この記事があなたの会議効率化の第一歩になれば嬉しいです。何か質問があれば、いつでも相談してね。私(ひろくん)は「家族第一」「共創>競争」をモットーに、あなたの分身AI活用を全力で応援しますよ。

それでは、今日も良い一日を!AIと愛で世界を平和にしていきましょう。

📣 次におすすめするアクション

- Gensparkのアプリをスマホに入れて、まずは1回録音してみよう。

- NoteBookLMに教材を1つ放り込んで、自動クイズを作ってみよう。

- Heygenで短い1分動画を作ってSNSに投げて反応を見よう。

参考:今回の配信情報

配信:GPTs研究会LIVE(AI氣道) 10月15日

ゲスト:大学生AI起業家 山﨑琢己

ホスト:多田啓二(AI開花マーケター)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |