こんにちは、ひろくんこと田中啓之です。僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」、50kgダイエットを達成した主夫社長でもあります。今回の記事では、AI氣道チャンネルで公開された「AI×業務改善! Genspark初心者でもわかるビジネス活用解説 Part3(GPTs研究会LIVE 8月15日)」の内容を、僕の視点と経験を交えて分かりやすく・具体的に・実践寄りに再構成しましたよ。

Table of Contents

- 🧭 はじめに — 僕がこの記事を書く理由と視点

- 🔍 Gensparkとは? — 僕の解釈と今回のライブの肝

- 💡 デモ1:サロンの予約サイトを一瞬で作る(ビジネス向け)

- 🛒 デモ2:ペットケアのECサイトをAIで一気に構築

- 👨👩👧👦 デモ3:家族向けチョアトラッカー&ゲーム(個人利用)

- 🔧 開発者向け機能:GitHub連携とコード改修の自動化

- ⚖️ L3エージェントとL4エージェントの違い — 今何が変わるのか?

- 🛠 実務導入のステップバイステップ(ひろくん流)

- 📸 スクリーンショット詳細解説セクション(タイムスタンプ別)

- 🚀 実務で活かすための具体的アイデア10選(即導入向け)

- 🧾 法務・セキュリティ面で気をつけること(現実的アドバイス)

- 🧑💻 僕が実際にやるなら:Genspark導入チェックリスト(テンプレ)

- ❓ FAQ — よくある質問とひろくんの回答

- 🔚 まとめ — ひろくんの最終コメント(実践の呼びかけ)

🧭 はじめに — 僕がこの記事を書く理由と視点

まずは自己紹介を簡単に。僕は田中啓之(ひろくん)、中卒からWEBを独学で学び、複数の会社を経営してきた“失敗と再起”の経験が売りです。住宅設備ECで月商6,000万円を経験し、その後大きな負債や健康の試練を経て、今はAIと家族を中心に事業を回すフェーズにいます。

今回のGenspark解説は、単なるツール紹介ではなく、「非エンジニアの経営者や業務担当者がいかにAIを取り入れて業務改善を高速で実現するか」にフォーカスして読み解いていきます。僕の口調はフレンドリーで具体的、ステップバイステップで読みやすくしていくよ。では行こう〜!

🔍 Gensparkとは? — 僕の解釈と今回のライブの肝

動画の登壇者(AI開花マーケター 多田啓二さん、AIカイテキサポーター 田中友紀さん)とGenSMARTのEricが紹介していた内容を踏まえると、Genspark(GenSpark AI Developer)は「ノーコード/ローコード寄りのAI開発プラットフォーム」で、クラウド上でAIが設計・実装・デプロイまで自動でやってくれる、次世代のAIコーディング体験を提供するツールだよ。

要点を端的に:

- 誰でも作れる:コーディング経験ゼロでも、プロ仕様のサイトや管理画面を生成できる。

- 複数モデルの選択肢:Claude、Sonic 4など複数フロンティアモデルを選べる。

- GitHub連携:既存リポジトリを読み込んで改修、プルリク作成、デプロイまで可能。

- AIエージェントの自律性:人が逐一指示しなくても、L4クラスの自律で設計→実装→テスト→リリースまで動く方向性。

これ、経営者目線で言うと「僕がコードを書けないから後回しにしていた改善」をAIに任せて即実行できるようになるってことなんだよね。現場での反復作業、帳票・予約管理・ECの小改修など、今まで外注や社内の貴重な開発工数を食っていた仕事が、プロンプト一発で済む未来が見えてくるんだ。

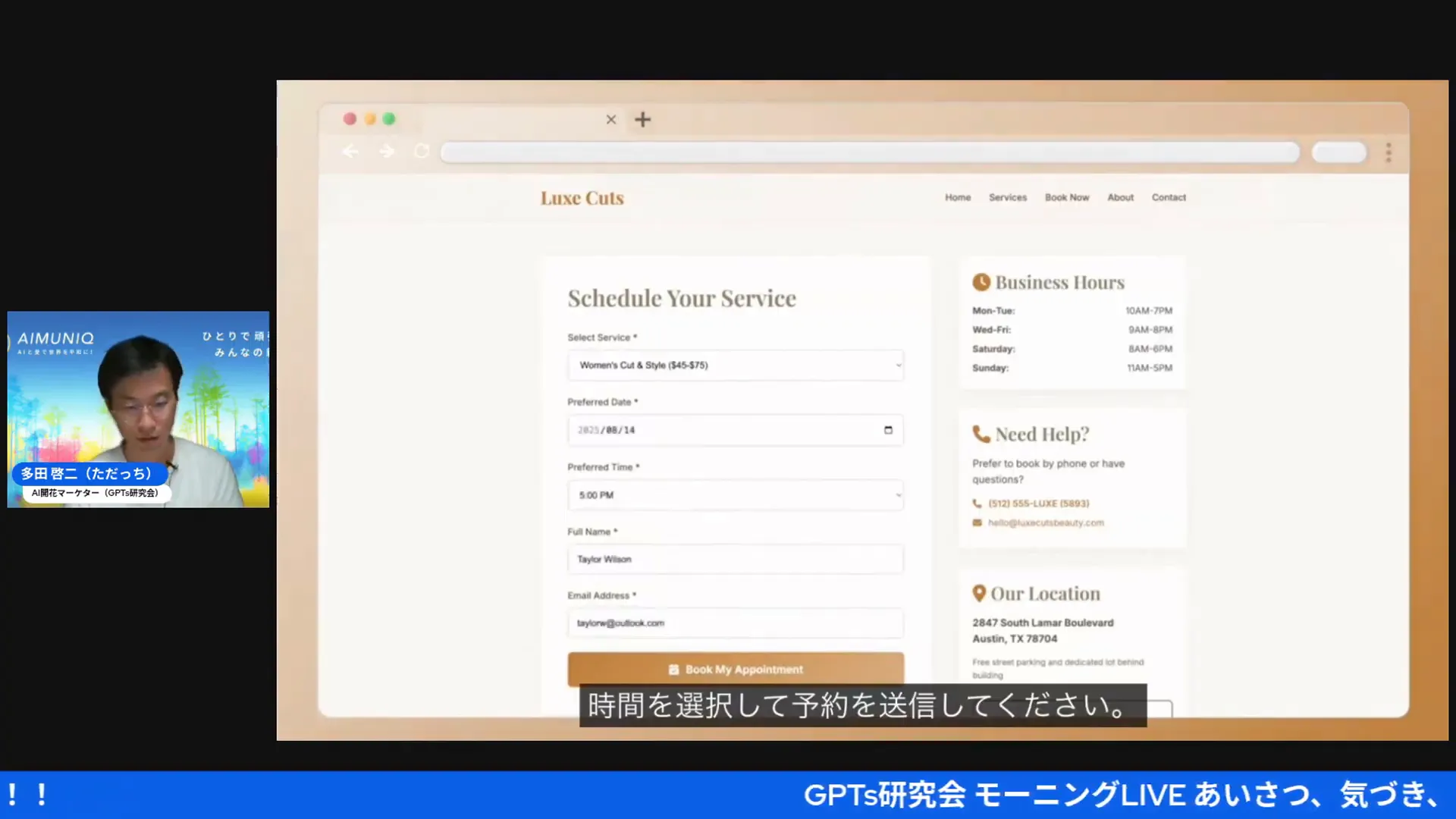

💡 デモ1:サロンの予約サイトを一瞬で作る(ビジネス向け)

デモのハイライトは「サロンの予約サイト」を数分で作ってしまったシーン。これが実際どのレベルで作れるか、僕なりに分解して説明するよ。

ステップで見る、Gensparkの動作

- AIモデルを選ぶ(今回はClaude / Sonic 4を選択)。

- 用途(例:予約サイト)を指示する。

- 必要ならブランドカラーやロゴ、テキストをアップロード。

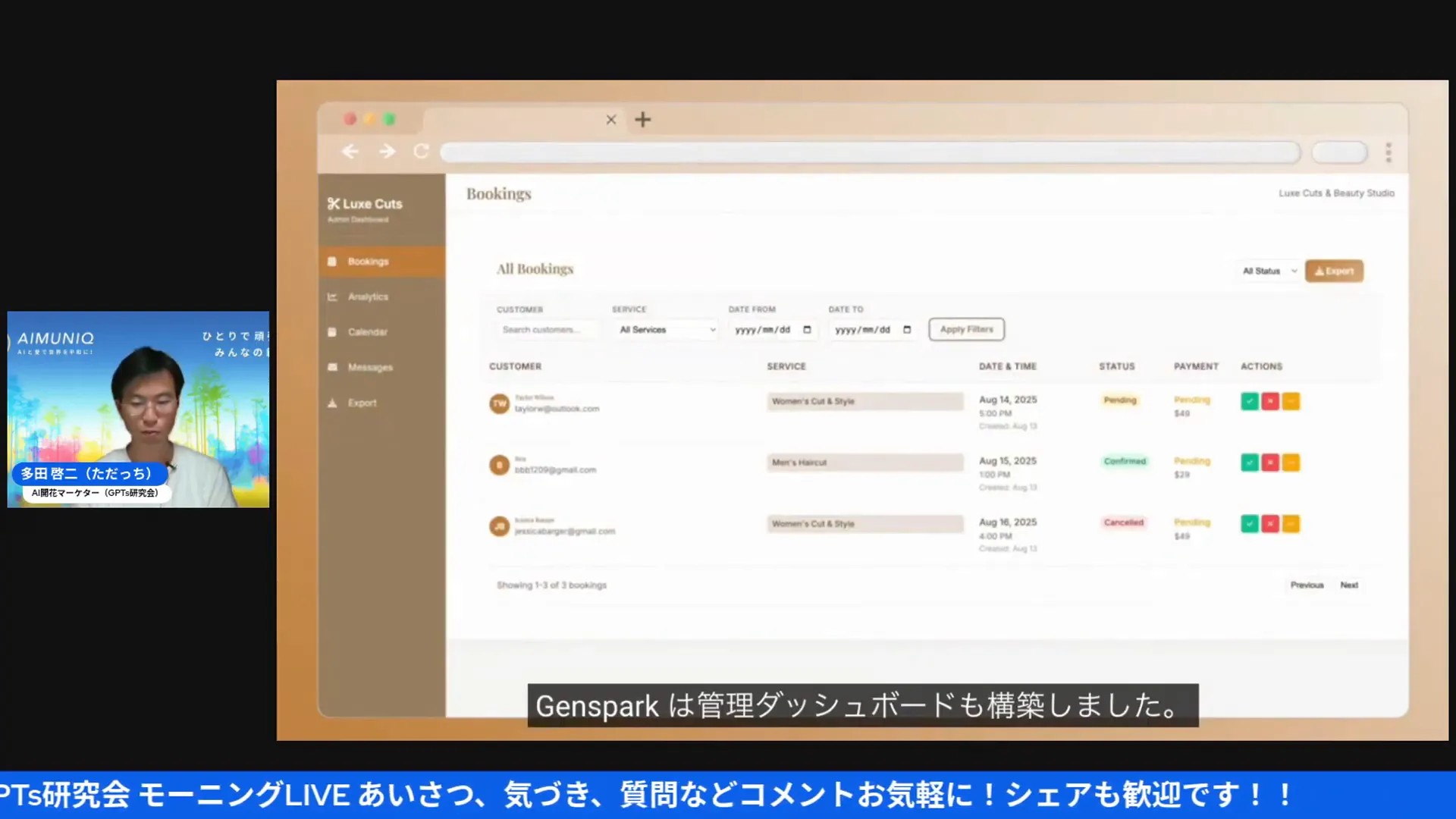

- AIがフロントエンドと管理画面(ダッシュボード)を自動生成。

- 生成したサイトをすぐにデプロイして公開。

動画では「Customers can browse… choose time and submit the appointment」って説明どおり、ユーザーが予約を簡単に入れられるUIが出来上がっていました。管理者用ダッシュボードも同時に生成され、予約の確認・承認・管理が可能。これが1つの提示で出来ちゃうわけです。

実務への落とし込み(僕の提案)

ここで大事なのは「作る速さ」だけでなく「運用のしやすさ」。僕が現場で勧める導入フローは以下:

- まずは最小限のプロンプトでMVP(最小限の機能)を作る。

- 本当に必要な機能(決済、リマインダー、キャンセルポリシー)を優先順位付け。

- ダッシュボードからの業務フロー(予約確認→承認→通知)をAIに追加させる。

- 実ユーザーで検証し、改善点をプロンプトで指示して短サイクルで改良。

僕の経験上、最初に全てを完璧に作ろうとすると永遠にリリースできない。AIがいる今は「とりあえず動くもの」をすぐ出して、実運用で学ぶことが速いんだよね。失敗もネタ、改善コストは圧倒的に下げられるよ。

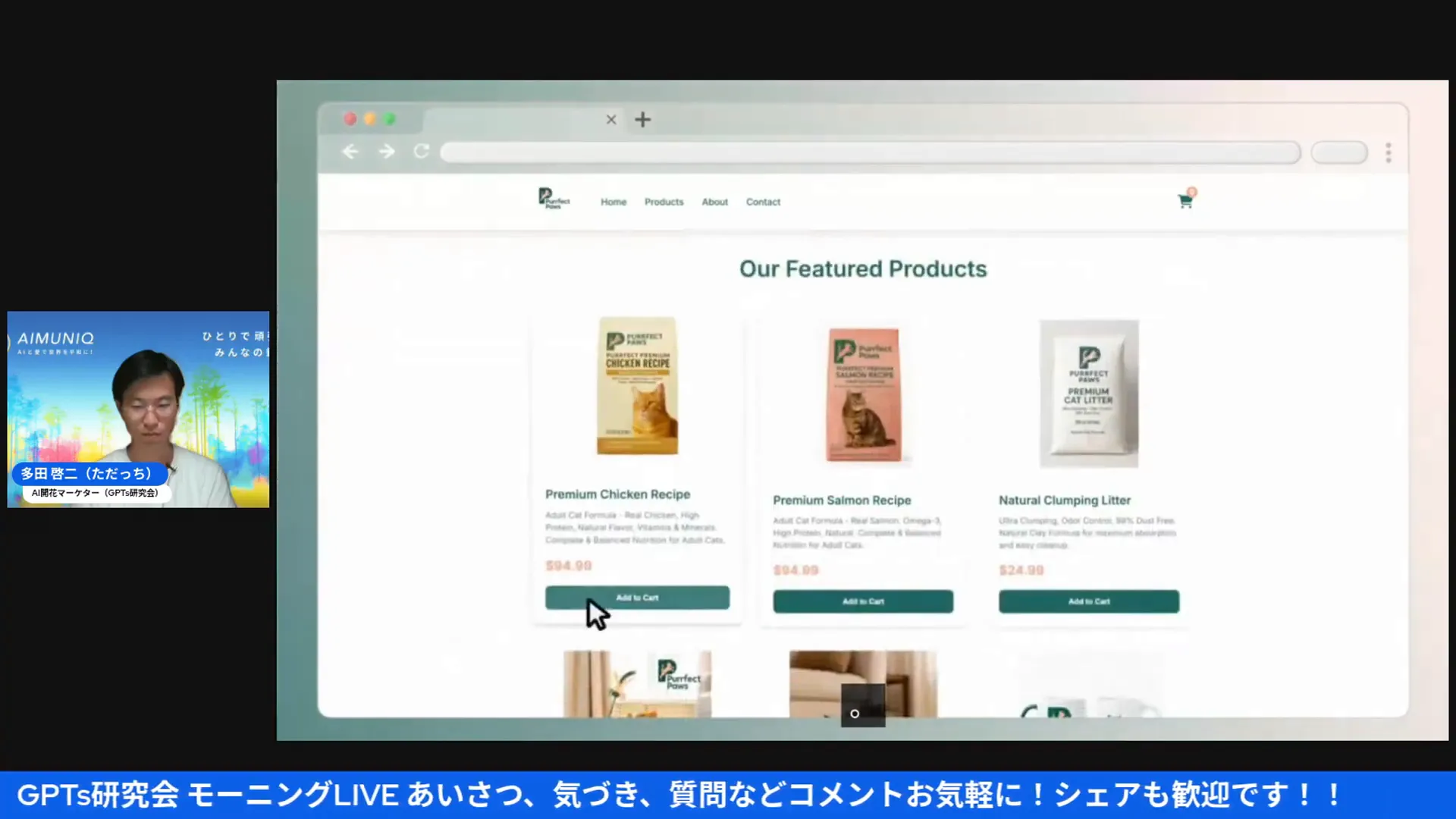

🛒 デモ2:ペットケアのECサイトをAIで一気に構築

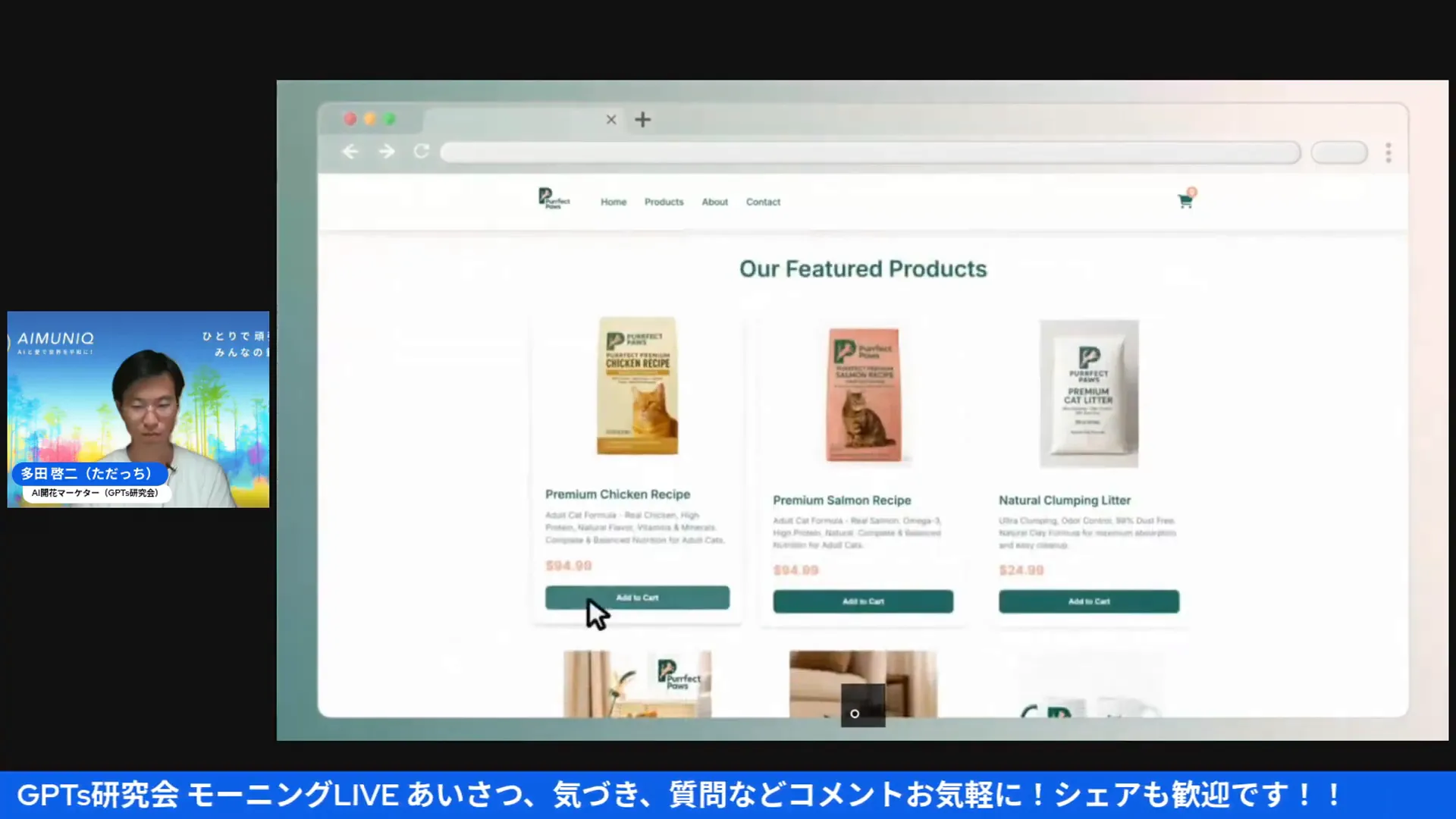

次はペットケアブランドのECサイト生成。デモではブランドカラーに合ったサイト、商品ページ、カート機能が生成されていました。これも数分で完了。

EC導入のポイント

- 決済連携(Stripe等)の設定は要確認。AIはUIと基礎的な実装を作るが、決済まわりのセキュリティ設定は必ず人が確認しよう。

- 商品データの整備(SKU、説明、画像)は事前に用意しておくとスムーズ。

- SEOや商品説明文はAIに生成させつつ、人が微調整してブランドの声を整える。

僕の場合、EC立ち上げは”売れる型”を早く作ることが最重要。Gensparkならテンプレートから一気に立ち上がるから、テストマーケティングに回せる時間が増えるよ。

👨👩👧👦 デモ3:家族向けチョアトラッカー&ゲーム(個人利用)

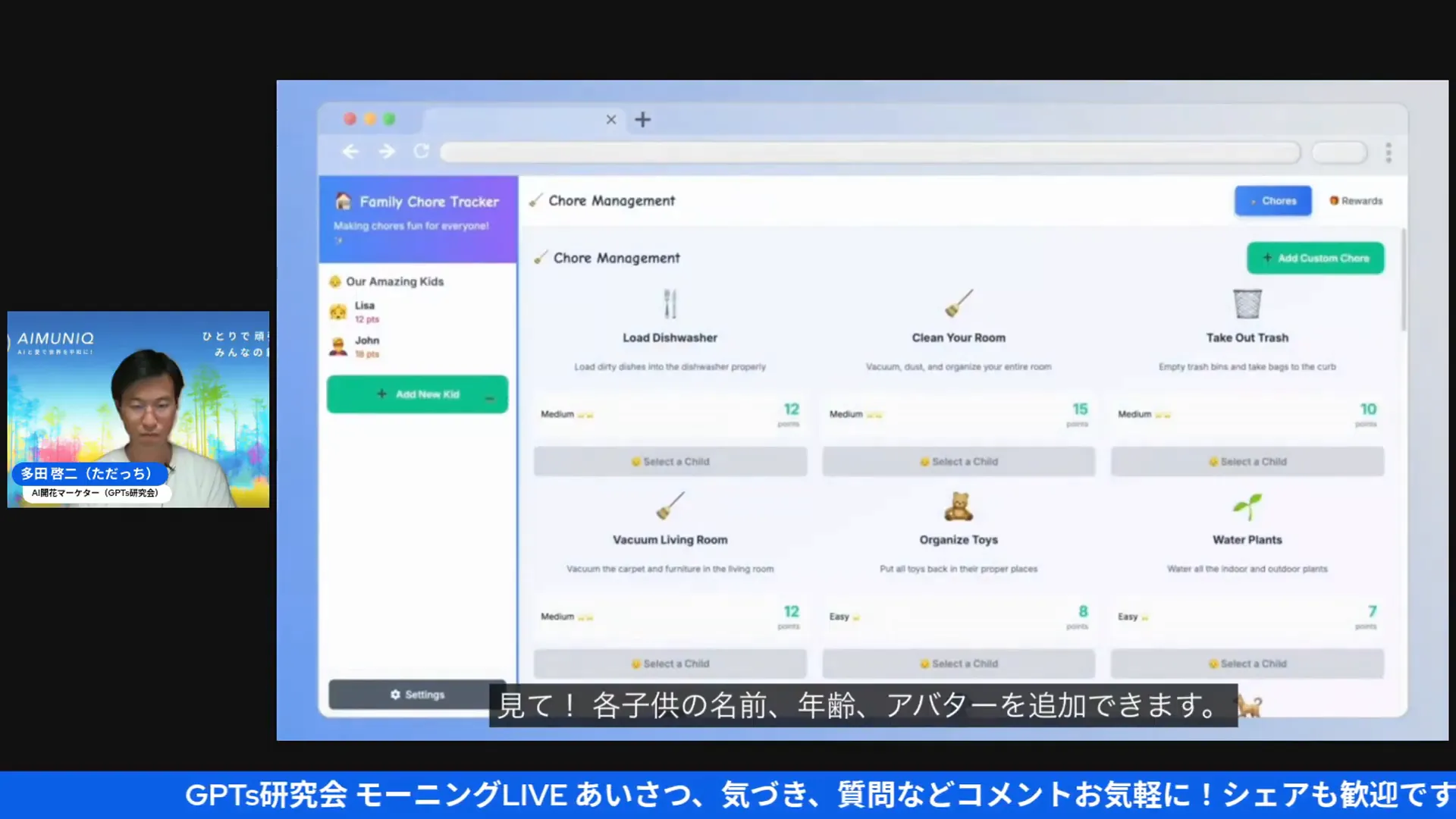

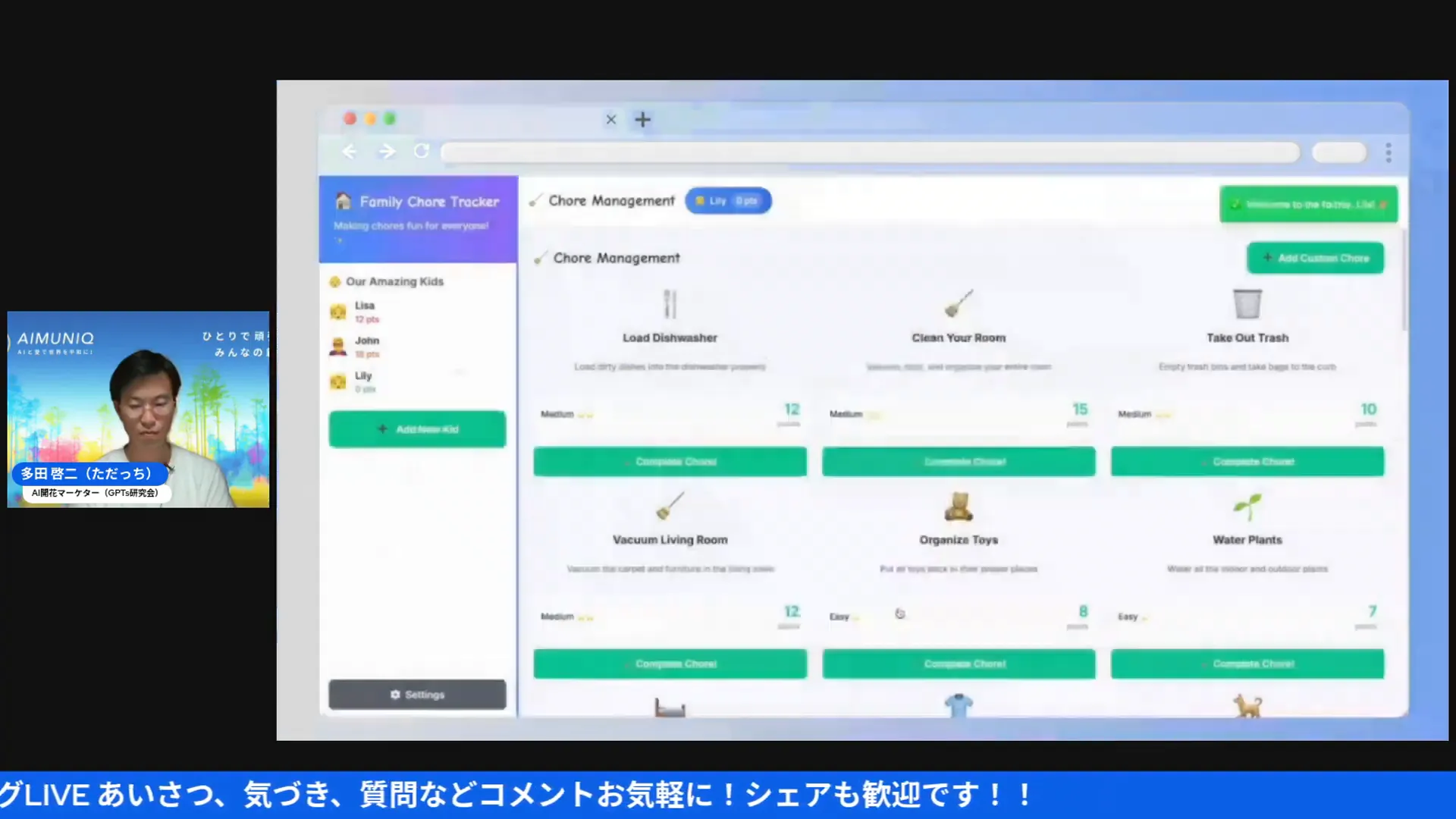

ここが僕的にグッときたポイント。仕事での導入だけじゃなく「家族の運営」でも活用できるんだ。動画では子どもごとに名前・年齢・アバターを登録して、タスクをこなすとポイントが貯まる仕組みを一発で作ってたよ。

実用例と活用法

ここはマジでおすすめ。家庭内のルールをシステム化すると、親の精神的負担が減るし子どもの自主性も育つんだよね。僕の家庭ならこう使う:

- 毎朝の家事チェックリスト(ゴミ出し、洗濯、配膳など)をアプリ化。

- タスク完了でポイント付与、一定ポイントでご褒美(公園に行く、週末のデザート等)。

- 進捗はダッシュボードで親が確認、月単位でランキング化して楽しく。

僕自身、家族を第一にする行動原理の人間だから、こういうツールは生活の質(Well-Being)をあげるために積極的に使いたいんだ。AIがつくるUIは子ども向けに可愛いアバターを自動生成してくれるし、テンプレートからゲーム要素も足せる。家事を楽しくする武器として最強だよ。

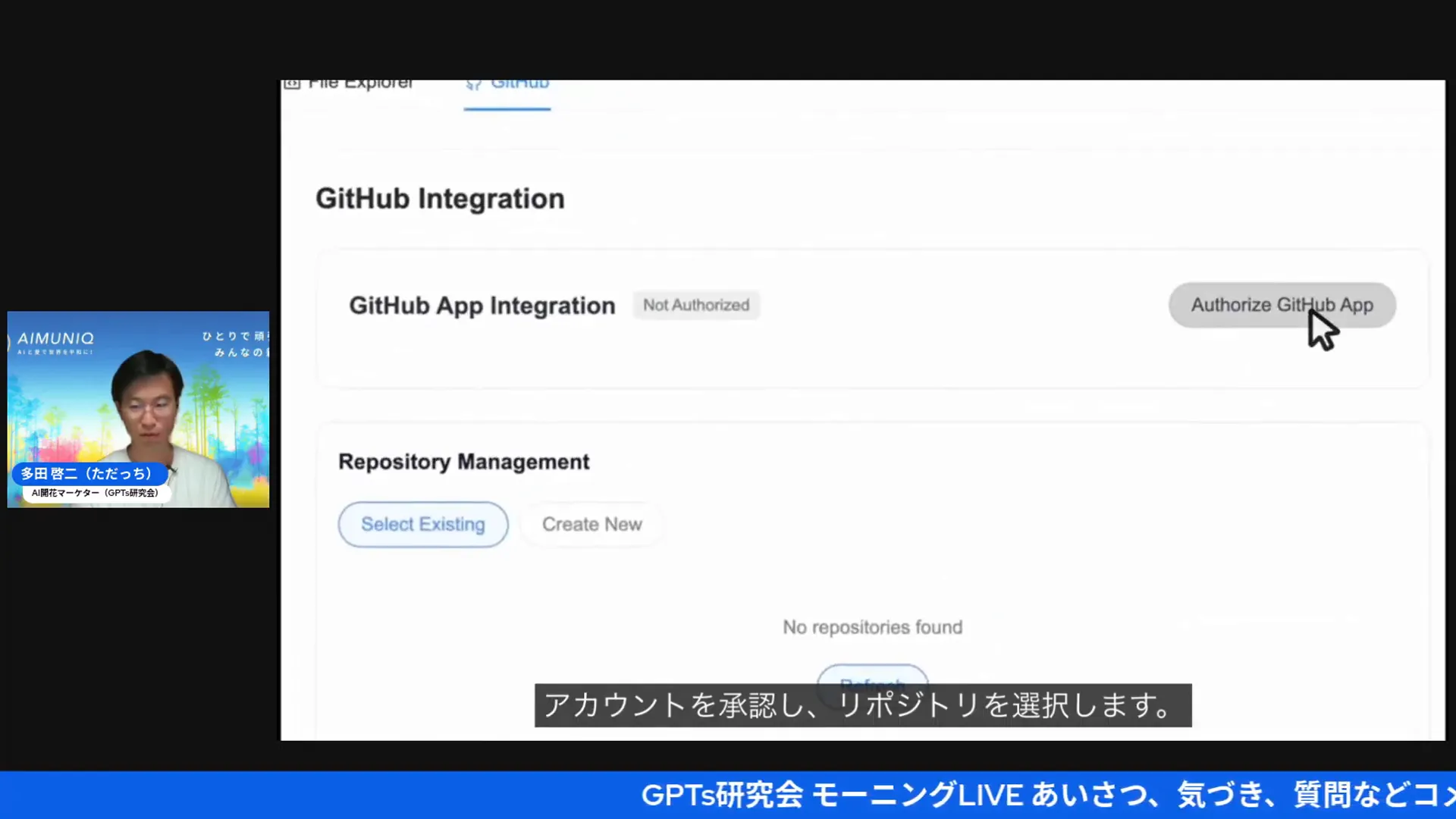

🔧 開発者向け機能:GitHub連携とコード改修の自動化

動画の後半で紹介されていたのが、開発者向けのGitHub連携。既存リポジトリを読み込んで、コードを改修しデプロイまで行えるデモは印象的だった。

何が嬉しいか?

- 小さなUI/UX改修や表示変更を依頼してすぐ反映できる。

- 非エンジニアでもGitHubと連携すれば、必要な修正を指示して完了できる。

- コード履歴やプルリクの管理はそのままGitHubで行えるので、監査やレビューも通常通り。

僕のおすすめワークフロー:

- プロダクトオーナーがGensparkで変更要求を作成。

- AIが変更案を生成してプルリク作成(必要あれば自動テストも実行)。

- 開発チームは短時間でレビュー、マージしてデプロイ。

これが回るようになると、開発の「小さなボトルネック」が解消され、全体のスピードが格段に上がるよ。特にスタートアップや中小企業での運用は効果絶大だね。

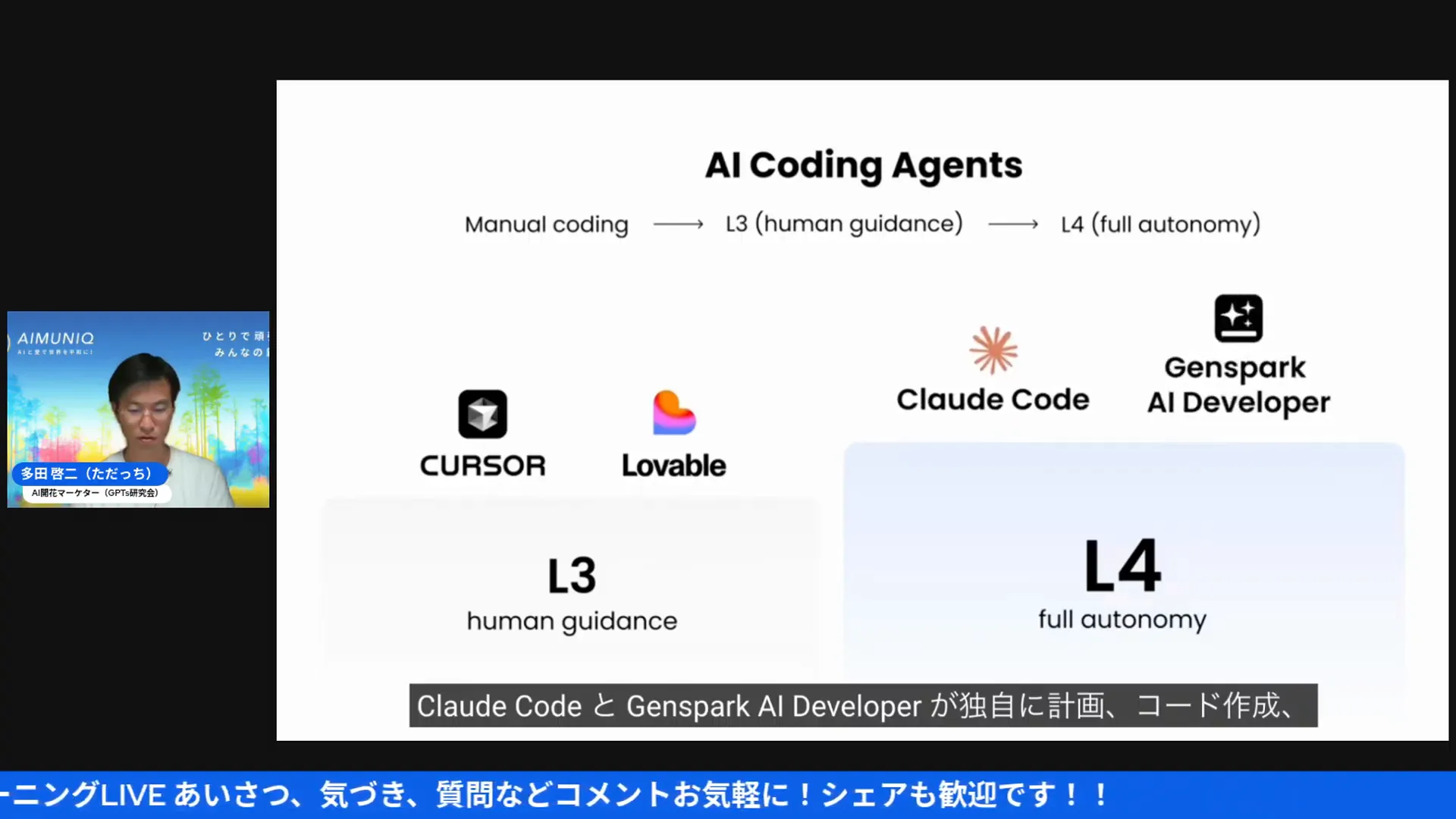

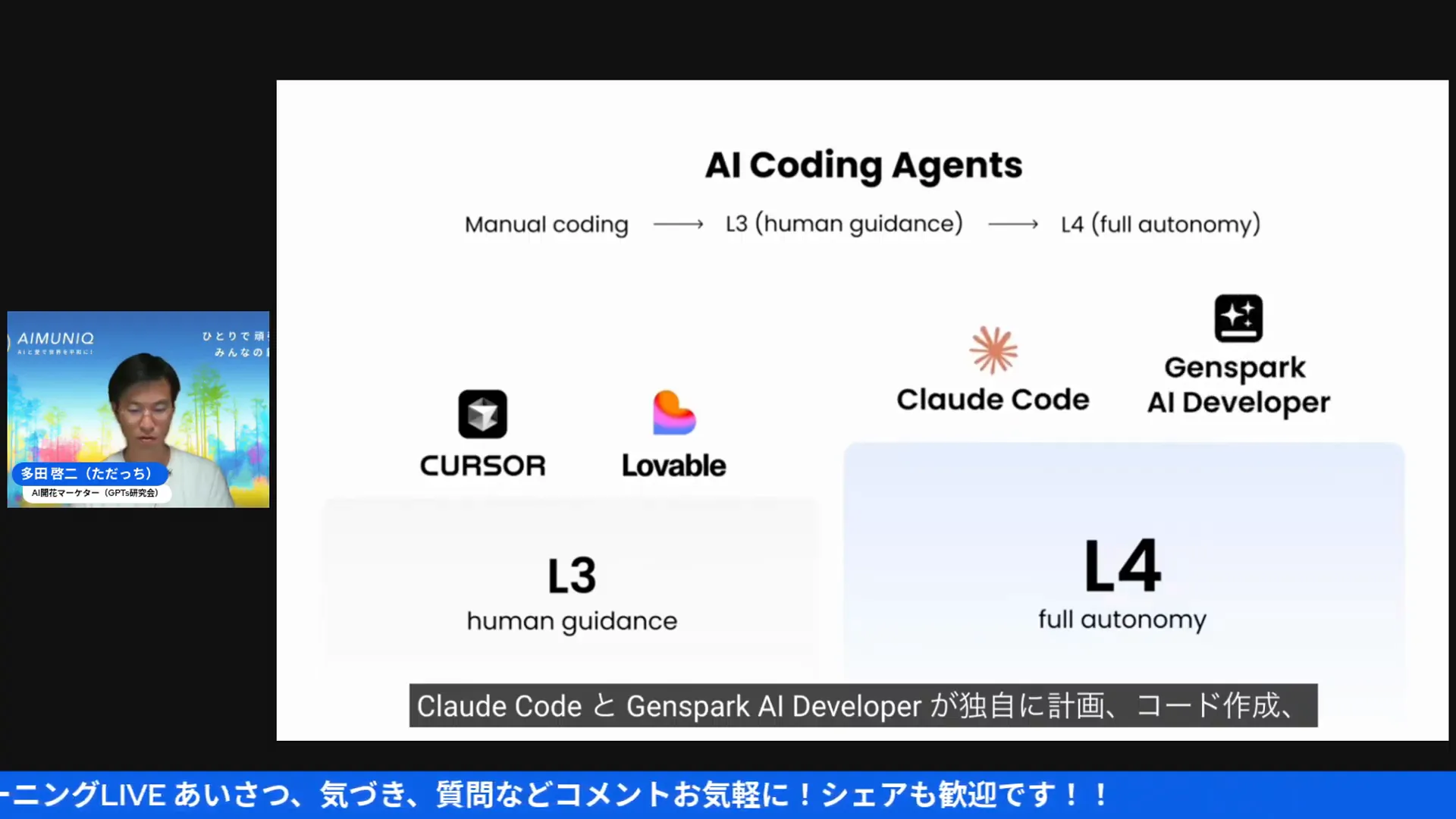

⚖️ L3エージェントとL4エージェントの違い — 今何が変わるのか?

動画の重要なテイクとして「AIエージェントの自律性の進化」が挙げられていました。ざっくり整理すると:

- L3(コパイロット型):人が主導して、AIは補助する。例:CursorやCopilot。

- L4(フルオートノマス):AIが設計→実装→テスト→デプロイまでを主体的に行う。

経営者としての示唆

ここで強調したいのは、「人の役割が変わる」ってこと。従来の開発ではコードを書く人が軸だったけど、L4時代はビジネス側の要件定義・検証・ユーザー理解がより重要になる。要は「何を作るか」のセンスが勝負の鍵になるんだ。

僕の行動原理で言うと、AIを使って不労に近い流れ(不労→浮浪→フロー)を作るには、

- ビジネスの本質を明確にする(誰に、何を、どのように提供するか)。

- AIに指示するテンプレート(プロンプト)を整備する。

- AIが出した結果を早く検証してフィードバックを与える。

このスピードが上がれば上がるほど、競争優位は“思考と検証”の速さで決まるよ。

🛠 実務導入のステップバイステップ(ひろくん流)

ここからは、僕がクライアントに提案するときに使っている具体的な導入手順。はじめてGensparkを導入するチーム向けだよ。

ステップ0:目的を明確にする(所要時間:30分)

- 解決したい業務フローを1つ選ぶ(例:予約管理、商品登録、週次レポート)。

- 期待するアウトカムを数値化(例:予約確認時間を90%短縮)。

ステップ1:最小限の要件でMVPを指示(所要時間:1〜2時間)

- 必要最小限の画面や機能を箇条書きでAIに伝える。

- ブランドカラーやフォント、ロゴは任意だがあるとUXが良くなる。

ステップ2:内部テストと業務者向け検証(所要時間:1〜2日)

- 実運用者が触ってみて「これで回るか」を確認。

- 改善点はAIに指示して短サイクルで修正する。

ステップ3:正式運用→KPI観測→改善(継続)」

- 重要KPI(時間短縮率、エラー減、顧客満足度)を定期観測。

- 改善プロンプトをテンプレ化して、誰でも改良できる流れを作る。

この流れなら、僕のクライアントでも「導入から1週間で運用」するケースが出てきてるよ。ポイントは「完璧を求めないこと」と「検証を早く回すこと」。

📸 スクリーンショット詳細解説セクション(タイムスタンプ別)

以下は、僕が動画の重要シーンをピックアップしてキャプチャを多めに並べ、各シーンの具体的なポイントを解説するセクションだよ。導入時のイメージを掴みやすくするために、最大限キャプチャを取ったつもり。実際に見るとより理解が深まるはず!

10:03 — Eric(GenSMART)によるイントロ

ここは信頼構築パート。GenSMARTの立ち位置、AIコーディングのトレンド背景が簡潔に紹介されてる。企業にとって大きいのは「技術的負担を下げる」点だよね。

11:01 — Gensparkの全体紹介

ここで「誰でも作れる」ことが強調されている。非エンジニアの人ほど、こういう視覚的な証拠があると導入の決断ができるんだ。

11:27〜11:50 — モデル選択(Claude / Sonic 4)とサイト作成デモ

モデルによる挙動差はあるけど、ビジネス利用では“安定して要求を満たす”ことが重要。特に予約や決済はミスが許されない箇所だから、検証は必須だよ。

12:09 — 管理者ダッシュボード生成

管理者が使う画面まで自動生成されるのはでかい。ここをカスタマイズして業務フローに合わせることで、業務効率は劇的に改善する。

12:24〜12:35 — ペットケアECサイト

ECは成功条件が多い領域だけど、最初の“試作品”を出す速度が命。AIで短期間にABテストが回せると、商品改善や訴求が速くなるよ。

12:40〜12:54 — 家族用チョアトラッカーとゲーム

家庭での応用は意外と侮れない。業務改善に比べてリスクが少ないから、まずは家庭で試してみるのも良いトレーニングになるよw

13:04〜13:31 — GitHub連携とカルーセル改修デモ

ここは技術の信頼性を測る良い場面。実際に既存プロダクトに手を加える時は、バックアップやCIの整備を忘れずに。

13:43〜14:04 — L3 vs L4、そして締めの呼びかけ

この部分は、僕がコンサルで一番伝えたい箇所。AIの自律性は進むが、その分「人の選択」「指示の良し悪し」が勝敗を分けるんだ。

🚀 実務で活かすための具体的アイデア10選(即導入向け)

導入初期に試すと効果がわかりやすい10のユースケースを挙げるよ。どれも短期間で効果が出るものばかり。

- 予約サイトの自動生成+管理ダッシュボード(サロン、教室、医院)

- ECのテンプレート生成+商品ページ自動作成(説明文・SEO含む)

- 週次レポートの自動生成(売上・在庫・問い合わせのサマリ)

- 顧客対応テンプレートの自動生成とチャットボット化

- 社内タスク管理のUI化(チョアトラッカー的に)

- 既存サイトの小改修(レイアウト変更、カルーセル化など)

- 採用ページの生成と応募フォームの自動連携

- マーケ資料・提案書の雛形作成(AIで高速に初稿作成)

- UXテストの自動化(ユーザー行動を想定して改善案を提示)

- 研修用のインタラクティブ教材作成(社員教育の効率化)

これらは僕がコンサルで実際に提案している内容の一部。ポイントは「まずやってみる」こと。仮説検証を高速で回すために、Gensparkは非常に相性が良いよ。

🧾 法務・セキュリティ面で気をつけること(現実的アドバイス)

技術が進むと便利さばかりに目が行きがちだけど、法務とセキュリティの観点は必須チェックだよ。

- 個人情報(特に予約や顧客データ)は暗号化・アクセス制御を必ず実施。

- 決済連携はPCI準拠のサービスを利用し、ログは適切に保存・管理。

- 自動生成コードにバックドアや意図しない公開設定がないかを確認。

- 利用規約やプライバシーポリシーの自動生成は便利だが、必ず法律の専門家にチェックを依頼。

僕は過去にビジネスで法務の落とし穴を経験しているから言えるけど、最初のリリースが速い反面、その後のリスク管理が甘いと取り返しのつかないことになるよ。だから“早く出す”と“守る”のバランスを作るのが肝心。

🧑💻 僕が実際にやるなら:Genspark導入チェックリスト(テンプレ)

導入を検討しているチーム向けに、僕が使うチェックリストをそのまま公開。コピペして使ってね。

- 目的定義:解決したい業務を1つに絞る。

- 期待値設定:KPI(時間短縮率、CSAT、コスト削減)を設定。

- データ準備:必要な画像、商品情報、テキストを整理。

- アクセス権設計:誰が編集・デプロイできるか決める。

- セキュリティチェック:個人情報と決済は外部専門で確認。

- 検証計画:ユーザーテスト→改善サイクルをスケジュール。

- 運用体制:運用担当とエスカレーションフローを決める。

- ドキュメント化:プロンプトや運用ルールをドキュメント化。

❓ FAQ — よくある質問とひろくんの回答

Q1: コードの品質は大丈夫?

A: まず、AIが生成するコードは「目的に応じて十分に使える」が前提。特に小さな改修やUI変更は問題ないけど、クリティカルなバックエンドやセキュリティ関連は人のレビューを必須にしておこう。CIと自動テストを組み合わせることでリスクはかなり下がるよ。

Q2: 非エンジニアでも本当に使えるの?

A: 使える。ただし「望む結果を言語化する力(=プロンプト力)」が必要。僕はこれを“プロンプトテンプレート”として組織に落とし込むことで、非エンジニアでも使えるようにしているよ。

Q3: 導入コストはどれくらい?

A: ツール自体のコストと、検証フェーズの人的コストがかかる。だが早く回せばROIは短期間で回収可能。まずは小さな業務一つを選んで試すのがベター。

Q4: AIに任せすぎて人的スキルが落ちるのでは?

A: それは起きうる。ただし、AIに任せるのは「面倒で反復的な作業」。人は戦略設計・クリエイティブ・意思決定にフォーカスすべき。僕は「人がAIを使いこなすスキル」を組織教育で磨くべきだと考えている。

Q5: 既存のITガバナンスにどう組み込む?

A: ガバナンスへは段階的導入がおすすめ。まず非公開環境でPOC→セキュリティレビュー→ステージング→本番へ。変更履歴は必ずGitで管理しておくこと。

🔚 まとめ — ひろくんの最終コメント(実践の呼びかけ)

Gensparkの示す未来は「AIが手を動かし、人が考える」世界の加速だよ。僕はこれを「分身AIで社長無人化計画」の一部としてワクワクしながら取り入れている。まずやることはシンプル:

- 小さな業務を一つ選ぶ。

- AIに作らせて、実運用で検証する。

- 改善サイクルを短く回す。

これだけで、業務は90%以上効率化する可能性がある。もちろん、リスク管理や品質保証は僕たちの仕事として残るけど、やらない理由はほとんどないよね。失敗は宝、僕らはそれをネタに次へ進めばいいだけ。よし、まずは一歩踏み出してみよう!

最後に、動画を作ってくれたAI氣道さん、多田さん、田中友紀さん、そしてGenSMARTのEricさんに感謝。僕も現場でこれを使って、またレポートアップするから楽しみにしててね。ではまた!

追伸:この記事の内容を実際に試したい方、僕の分身AIを使ったコンサルティングに興味がある方はDMしてね。家族を大事にしながら、AIで効率化していくのが僕らのミッションだよ〜🙂

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |