こんにちは、田中啓之、通称ひろくんです。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIと分身で仕事を回す仕組み作りを日々やっています。今回のブログでは、GPTs研究会の特別ライブ(出演:AI開花マーケター ただっち/AIカイテキサポーター 友くん)で紹介した「Gensparkを使ってアイデアを瞬時にアプリ化する方法」を、私なりに咀嚼して超実践的に、そして丁寧に解説していきますよ〜!

動画の元配信はAI氣道さんの配信(8月22日特別LIVE)で、短時間で「アイデア→アプリ化」までの流れを実演していました。ここでは、ただの要約ではなく、私ひろくんの経験(失敗も成功もたっぷり)を織り交ぜながら、Gensparkを使い倒すための具体的なステップ、コスト節約テク、実践的Tips、導入後の運用まで余すところなく解説します。

目次

- 概要とこのブログの目的 🎯

- Gensparkとは?基礎知識と強み 🤖

- ライブで紹介された全体フロー(私の解釈) 🗺️

- ステップ1:アイデアの要件定義(ここに命が宿る) ✍️

- ステップ2:プロンプト設計とGensparkへの入力 🧠

- ステップ3:テンプレート選定とAI生成のコツ 🛠️

- ステップ4:動作確認とデバッグの方法 🐞

- ステップ5:クレジット節約テク大全 💸

- 実例:ライブで示した「30分でアプリ化」の再現例 ⏱️

- スクリーンショット解説:ライブのポイントをタイムスタンプ付きで紹介 📸

- 運用フェーズ:MVPから本開発へ渡すときの注意点 🔁

- マネタイズとビジネスモデルの考え方 💡

- セキュリティとコンプライアンスの最低ライン 🔐

- 成功事例と失敗事例(私の経験) 📚

- FAQ(よくある質問)❓

- まとめ — まずは一歩を踏み出そう!🚶♂️

概要とこのブログの目的 🎯

まずは今回のライブの要点と、このブログであなたが得られることを明確にしておきますね。

- 目的: Gensparkを使ってプログラミング未経験でも短時間でアイデアをアプリにする手順と、開発コスト(Gensparkクレジット)を抑える実践テクを伝授する。

- 対象: アイデアはあるけど技術に自信がない人、低コストでプロトタイプ(MVP)を作りたい起業家、サイド事業で試作を素早く回したい人。

- 登場人物: ライブではAI開花マーケター「ただっち」とAIカイテキサポーター「友くん」がデモを担当。ここでは私(ひろくん)がその解説と補足をする。

- 得られるもの: Genspark導入の心構え、具体的手順、クレジット節約法、実際に動くアプリの作り方、その後の運用戦略。

このブログは長めですが、順を追ってやれば誰でも再現できます。私はこれまで色んなツールに飛びついては失敗してきたので、忖度なしで良い点は褒め、問題点はズバッと言います。読み終わるころには「自分のアイデアがアプリになるイメージ」がはっきり持てるはずですよね。

Gensparkとは?基礎知識と強み 🤖

まずはGensparkの本質から。ざっくり言うとGensparkはAIを活用して「アイデアを素早くプロダクト(アプリ)化するための開発プラットフォーム」です。ライブでもただっちと友くんが初心者向けに分かりやすくデモしてくれていましたが、私が注目するポイントは以下。

- ノーコード/ローコード親和性: プログラミング未経験者でも扱いやすい設計がされている。テンプレートやAIアシストで実装のハードルを下げてくれる。

- AIデベロッパーツール: 単に画面を作るだけでなく、チャットボットやバックエンドのロジック生成、API連携などもAIが手伝ってくれる。

- クレジット制: 実行や生成に応じたクレジット消費があるため、使い方次第でコストは激変する。ここを抑えるのが鍵。

- スピード感: ライブのキャッチコピー通り「あなたのアイデアが一瞬でアプリになる」可能性がある。MVP作成には最適。

とはいえ万能ではありません。AIが生成したコードはあくまで“雛形”。セキュリティや運用、スケーラビリティに関しては人間が介在してチェック・手直しする必要があります。ここを怠るとお金と時間を無駄にします。私が監修するプロジェクトでも、Gensparkで作ったプロトタイプを基に本格実装に繋げる流れが最もコスパが良かったです。

ライブで紹介された全体フロー(私の解釈) 🗺️

ただっちと友くんが示した流れを、ひろくんなりに分解してステップ化しました。超実践的に落とし込みます。

- アイデアの要件定義(短い→具体化)

- Gensparkにアイデアを入力(プロンプト設計)

- テンプレート選定+AI生成で画面と基本ロジックを生成

- 動作確認(ローカル or Genspark上)

- クレジット消費最小化のための試験戦略(テストデータ、バッチ処理)

- 簡易デプロイ→ユーザーテスト(MVP公開)

- 改善→本実装と運用設計(必要なら外部エンジニアにバトンタッチ)

この流れを守れば、技術が無くても「試せるプロダクト」を短時間で手にできます。以下で各ステップを丁寧に解説していきますね。

ステップ1:アイデアの要件定義(ここに命が宿る) ✍️

ここを雑にすると後で挽回が効きません。私がいつもやるのは「3つの問い」を投げること。

- 誰の、どんな課題を解決するのか?(ペルソナ)

- その課題に対して最小限で価値を提供する機能は何か?(MVP)

- 成功の指標は?(KPI:例=登録数、MAU、コンバージョン率)

実例:もし「近所の飲食店の空席をリアルタイムで知れるアプリ」を作りたいなら、MVPは「店の空席を手入力で登録→ユーザーが検索・確認できる」レベルで良い。AIで複雑な予測を最初から入れようとしないこと。MVPは「検証のための最小機能」を徹底しますよね。

ステップ2:プロンプト設計とGensparkへの入力 🧠

ここがGensparkで最も重要なポイント。「どのように指示するか」で生成物の質が変わります。私が推奨するプロンプトのテンプレは以下。

- 概要: 「目的:X、ユーザー:Y、KPI:Z」

- 機能一覧: MVPとして必要な機能を箇条書き

- UIイメージ: 画面数・入力項目・表示内容の説明

- 制約: 使いたくない技術、セキュリティ制約、想定予算(クレジット)

Gensparkは自然言語プロンプトに強いので、詳しく書くほど精度が上がります。ただし細かすぎるとゼロから作り直しになり、クレジットを浪費しがち。ポイントは「MVPに必要な情報だけを簡潔に伝える」こと。

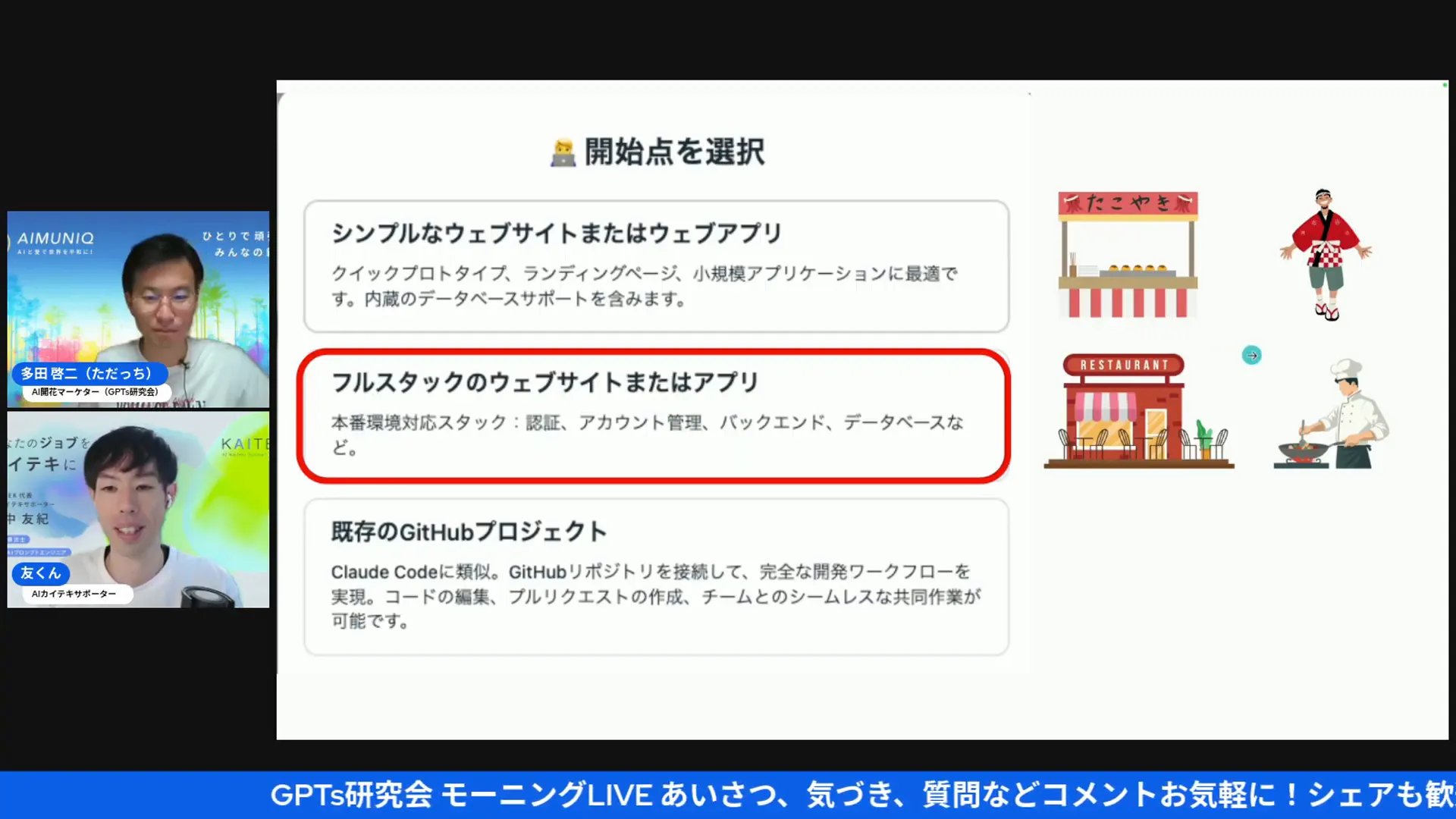

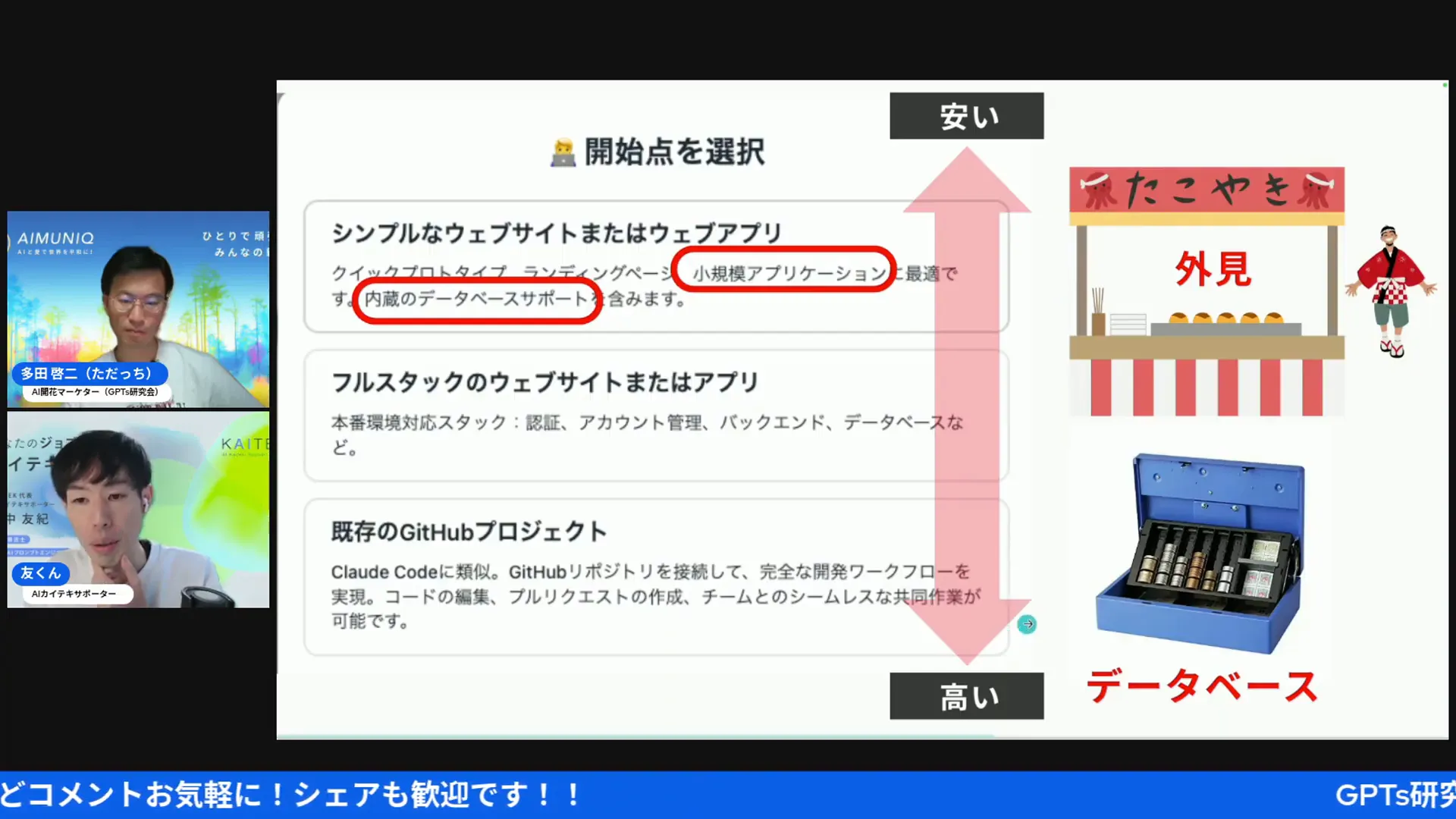

ステップ3:テンプレート選定とAI生成のコツ 🛠️

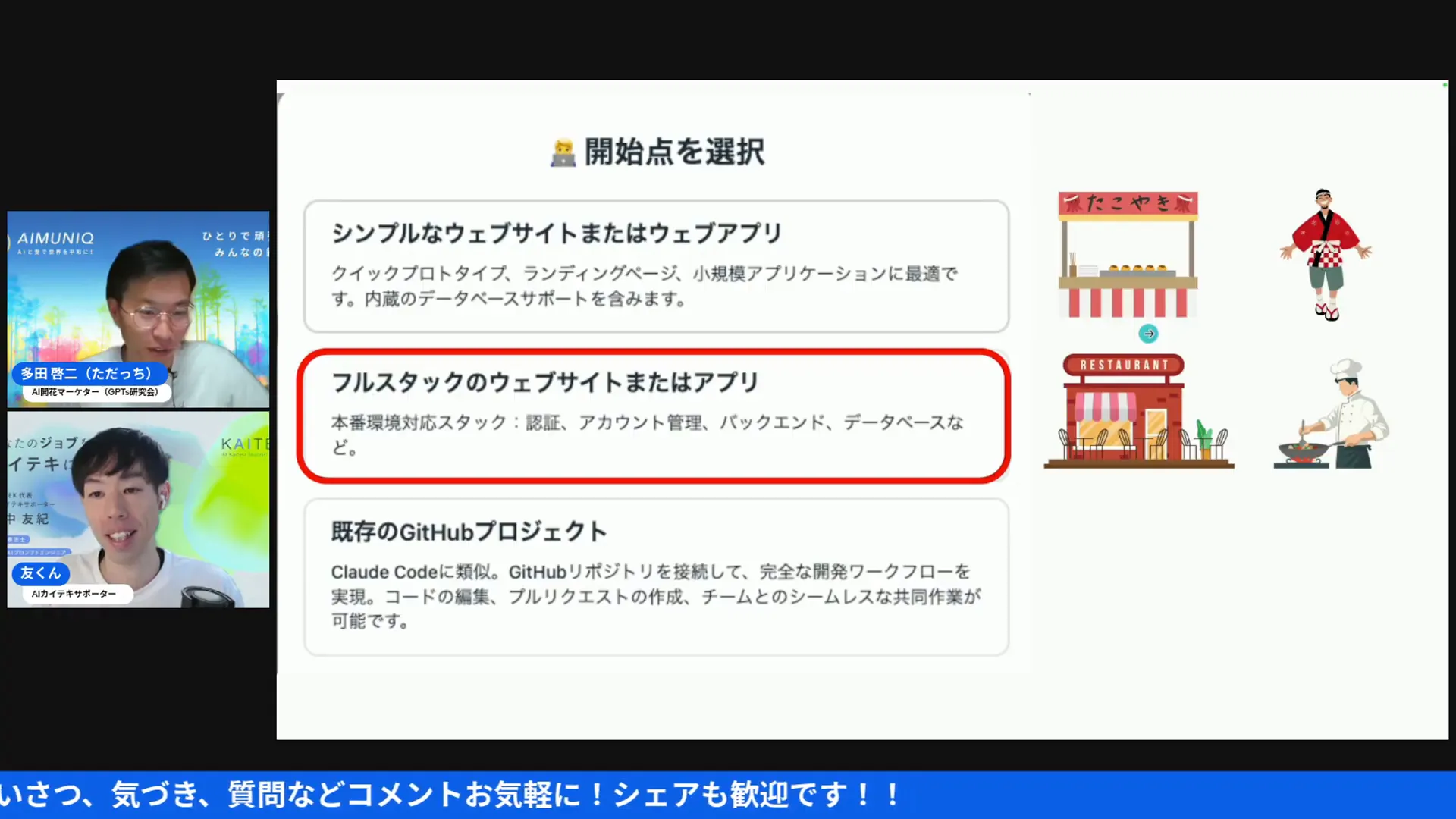

Gensparkではテンプレートから着手するのが圧倒的に早いです。私がいつもやる流れ。

- 類似アプリのテンプレートを探す(検索ワードは「todo」「booking」「chat」など)

- テンプレートを選んで、プロンプトを流し込み「UIの差分のみ」を指示

- 生成結果は必ず最初に動かす(ここで大部分のバグが露見する)

ポイントは「一度に全部を作らせない」こと。画面単位や機能単位で分けて生成を行うと、テストが楽でクレジットも節約できます。例えばログイン画面→一覧画面→詳細画面、という順で生成と検証を行います。

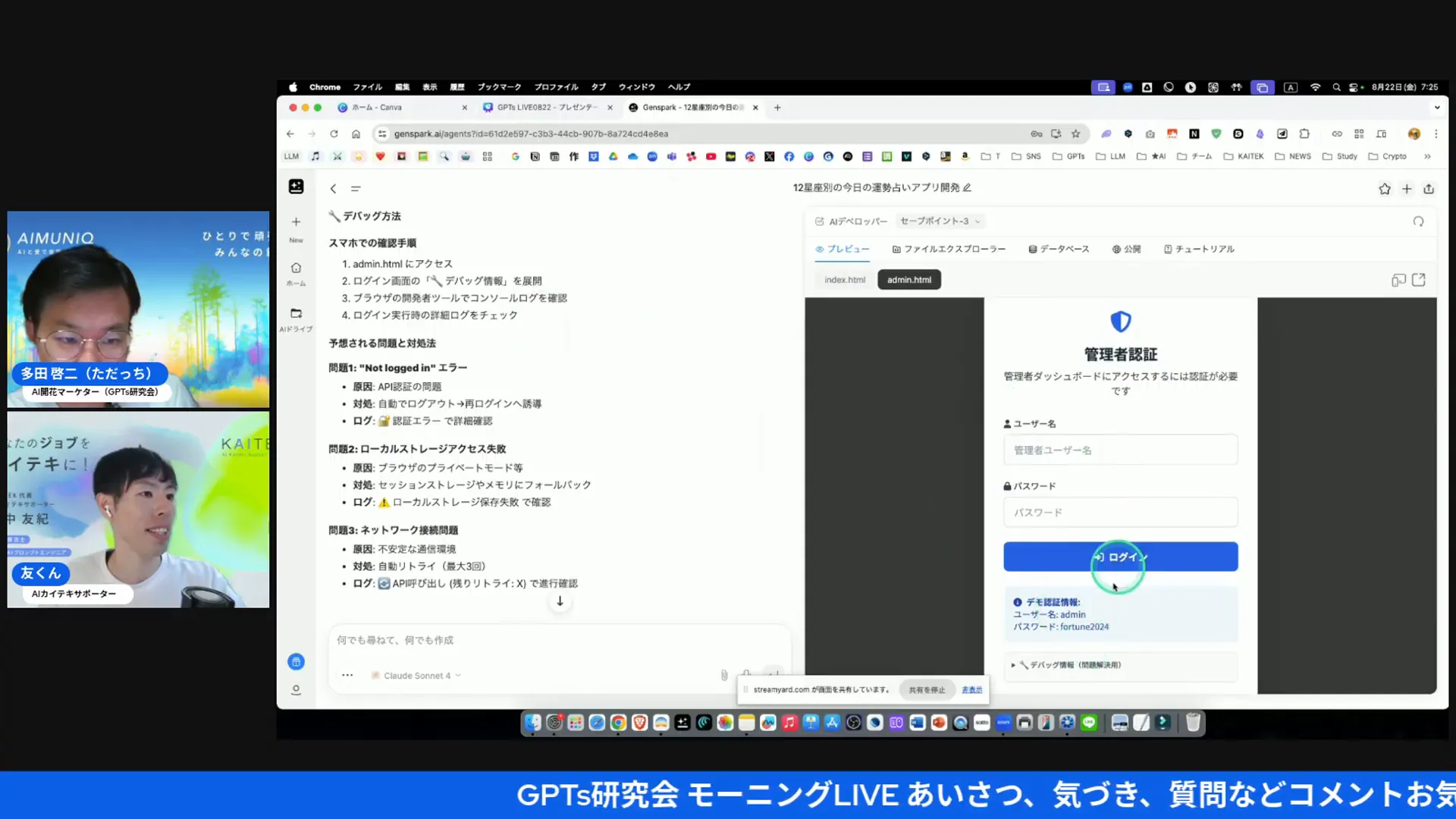

ステップ4:動作確認とデバッグの方法 🐞

生成コードは雛形です。しっかり動作確認しましょう。私がすすめるチェックリスト:

- 必須項目が正しく保存されるか

- 入力に対するバリデーションはあるか(空文字、長文、特殊文字など)

- エラーメッセージはわかりやすいか

- パフォーマンスに問題はないか(極端に重い処理はないか)

- セキュリティ:外部APIキーや秘密情報がコードにハードコーディングされていないか

ここで躓くとコストが跳ね上がるので、ローカルで素早く動かしてからGenspark上の実行に移すのが鉄則。友くんがデモで見せていたのも「生成→即動作確認→修正」のサイクルでしたね。私もいつも同じ流れです。

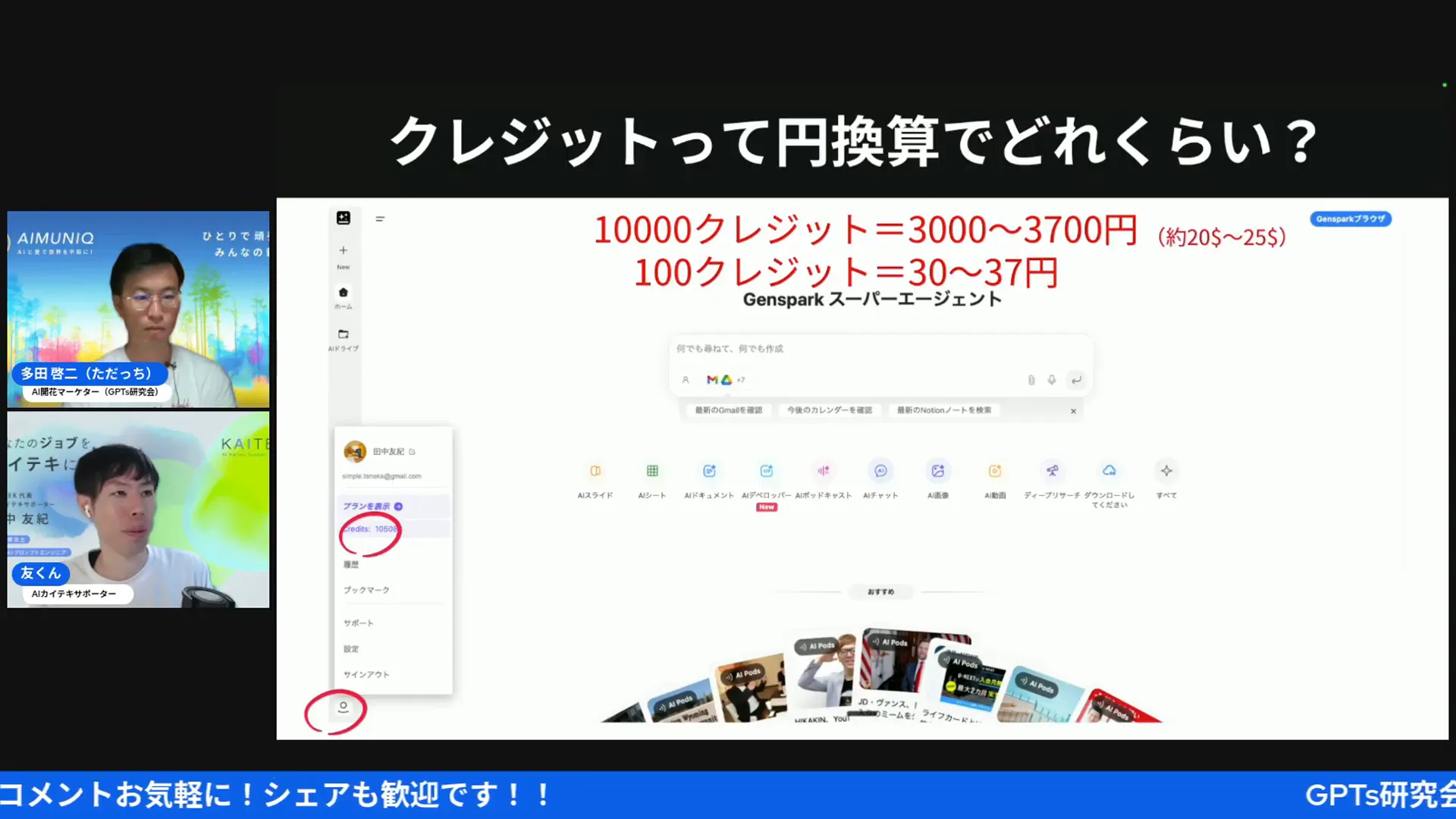

ステップ5:クレジット節約テク大全 💸

ライブでも注目ポイントだった「Gensparkクレジットをどう節約するか」。ここができれば同じ結果でも費用が激減します。私の実践的テクを全部出します。

- 試作は小さく、頻度は高く: 大きな生成を一度でやらず、小さな単位で頻繁に生成→検証する。これで無駄生成が減る。

- 一括生成より差分生成: 既に動くテンプレートがあるなら、全ファイル生成ではなく差分(画面や機能の追加)に限定する。

- オフラインでの検証: API呼び出しや重い処理は一旦モックに置き換え、ローカルで動くかを先に確認する。

- テストデータの工夫: テスト用に大量データをGensparkで都度生成するとクレジットを食う。CSVで用意してインポートする方が安い。

- スケジュール実行の工夫: バッチ処理は必要な時だけ実行。自動テストはローカルで回してからGensparkで最終チェック。

- ログの出力を限定: 詳細ログはクレジットがかかる生成を引き起こす場合があるので、必要な箇所だけに限定。

私の経験上、上記を徹底すればクレジット消費を3分の1〜5分の1に抑えられます。特に「差分生成」と「オフライン検証」は効果抜群。開発コストを抑えて何度も仮説検証できるようになりますよね。

実例:ライブで示した「30分でアプリ化」の再現例 ⏱️

ここではライブで扱われた(と想定される)一連のデモを、私の言葉で具体化します。実際には以下のように進めます。

- アイデア:「地域のイベントを一覧表示して参加申込ができるミニアプリ」

- 要件:イベント名、日時、場所、参加ボタン(メールまたは簡易登録)

- テンプレート:一覧+詳細+申込フォームのテンプレを選択

- プロンプトで差分を指示(UI文言、色、必須項目の変更)

- 生成→一覧→申込→動作確認→公開(テストユーザーに配布)

MVPで重要なのは「ユーザーがイベントを見つけて参加申込まで辿り着けるか」。ここだけに注力する。複雑な通知や決済は後回し。私も過去に、最初から決済を入れて挫折した経験があります。まずはフローが成立するかを検証しましょう。

スクリーンショット解説:ライブのポイントをタイムスタンプ付きで紹介 📸

ここからはライブ中の重要場面をスクリーンショット(タイムスタンプ付き)で拾い、私の解説を添えます。各画像の下に動画の該当箇所へ飛べるリンク(チャンネルURL+タイムスタンプ)も置きますので、元の配信と照らし合わせながら読み進めてください。

該当箇所(約01:46):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=106

ここはライブの導入。司会の挨拶と今回のテーマ説明がされる場面です。冒頭で狙いを明確にしておくのは重要で、視聴者の期待値を合わせることでその後のデモがスムーズになります。私も講演の冒頭では「3つの期待値」を必ず提示するようにしています。

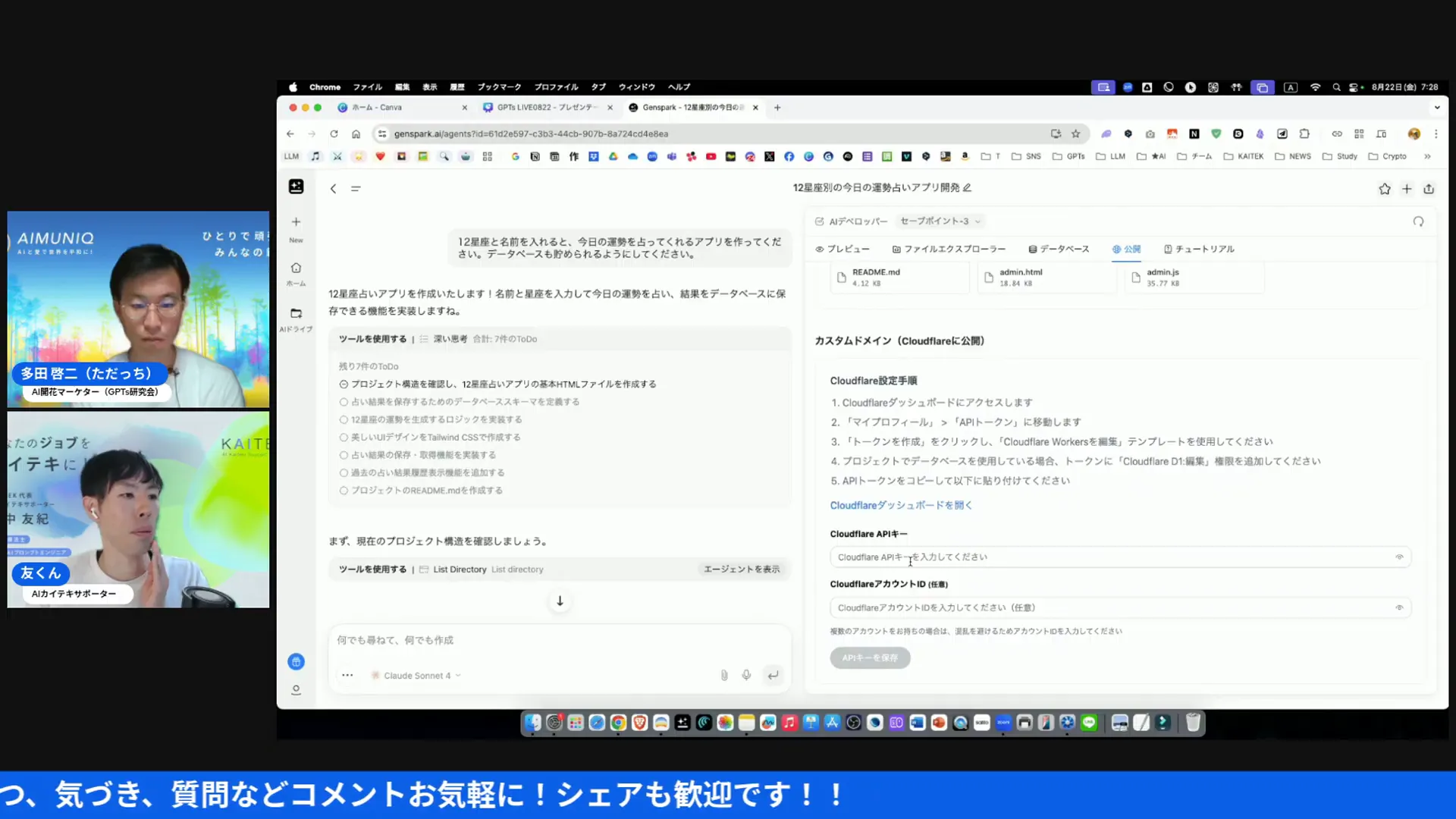

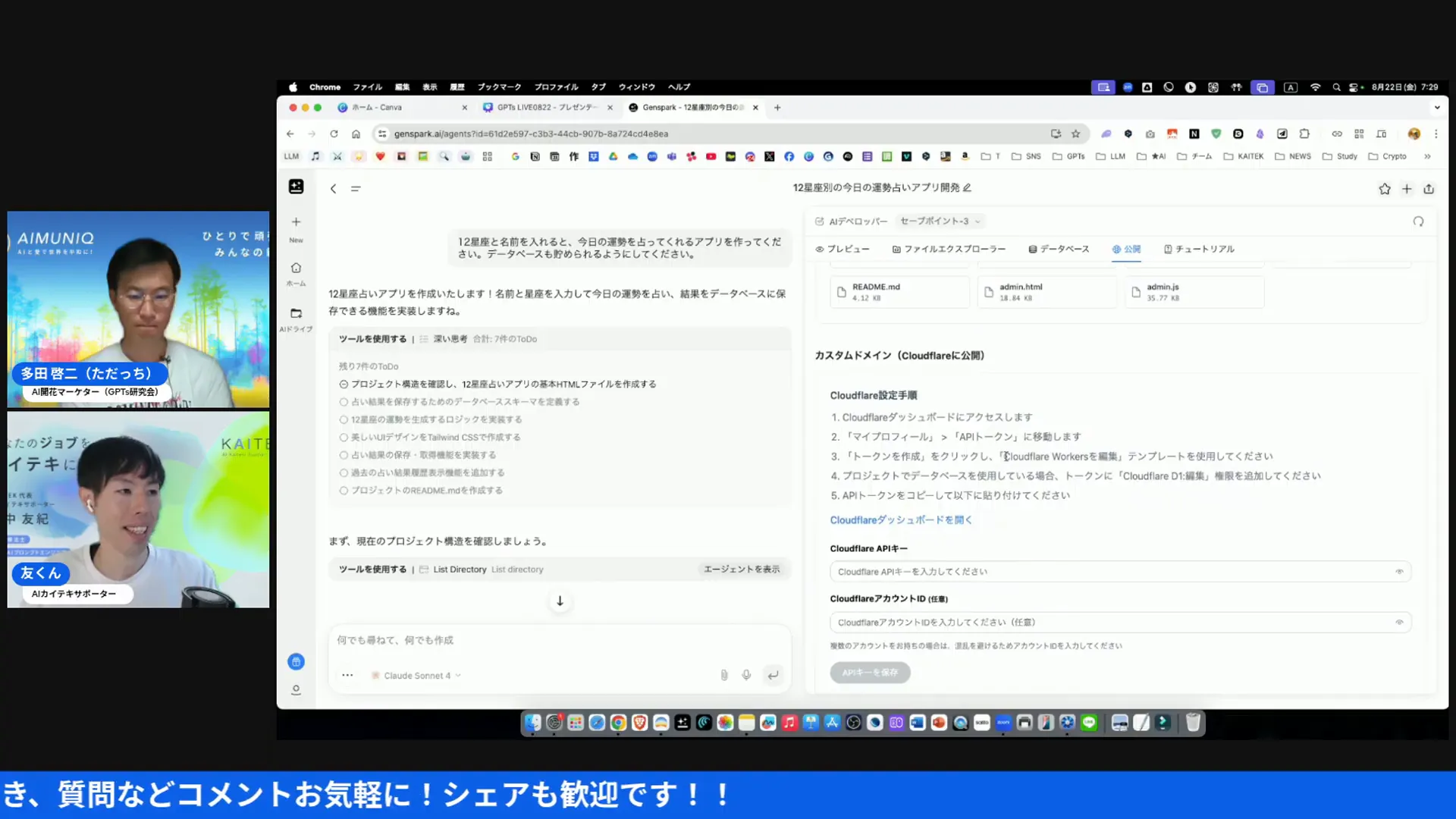

該当箇所(約08:07):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=487

ここではGensparkの機能や強みが説明されていました。AIがコードとUIを生成する点、クレジット制、テンプレートの存在など、基本概念が整理されています。覚えておくべきは「AIは補助ツール。開発の全責任を任せるわけではない」という点です。

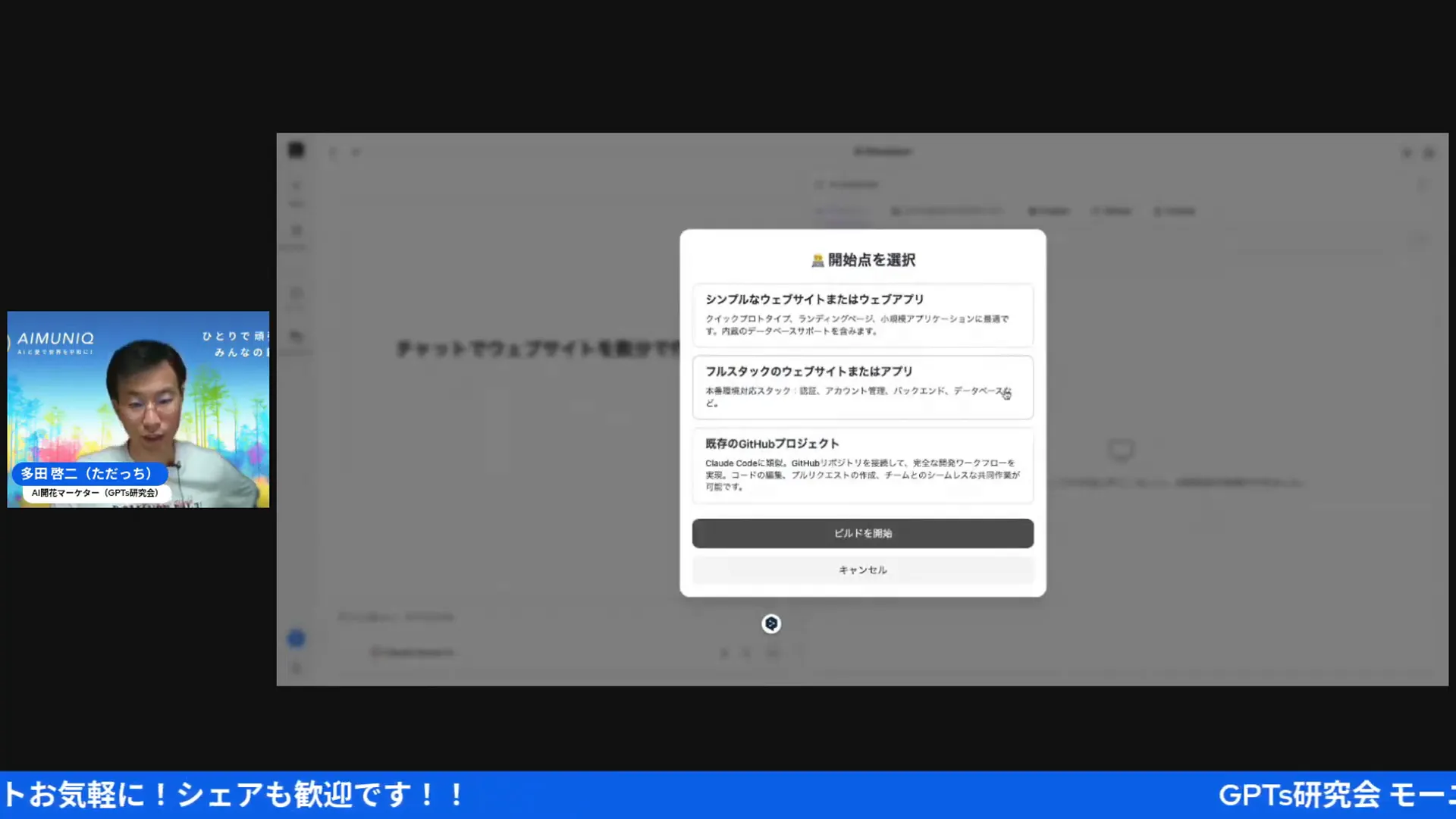

該当箇所(約08:20):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=500

テンプレートを選ぶシーン。似た機能のテンプレートを見つければ作業は一気に短縮されます。私のコツは「UIそのものよりも機能的類似性」を基準にテンプレートを選ぶこと。見た目は後でいくらでも変えられるからね。

該当箇所(約09:07):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=547

ここで友くんがプロンプトを入力していた様子(メモ:「Develop, this.」)。プロンプトの出し方次第でAIの生成物が変わります。私ならここで「目的」「MVPの機能」「UI電文」を短く入れて、差分のみを明示して生成を促します。

該当箇所(約09:42):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=582

生成には時間がかかる場合があります。ここで焦って色々指示を追加すると無駄なクレジットを消費します。私の推奨は「一旦待つ→出力を確認→必要なら差分生成」。

該当箇所(約11:41):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=701

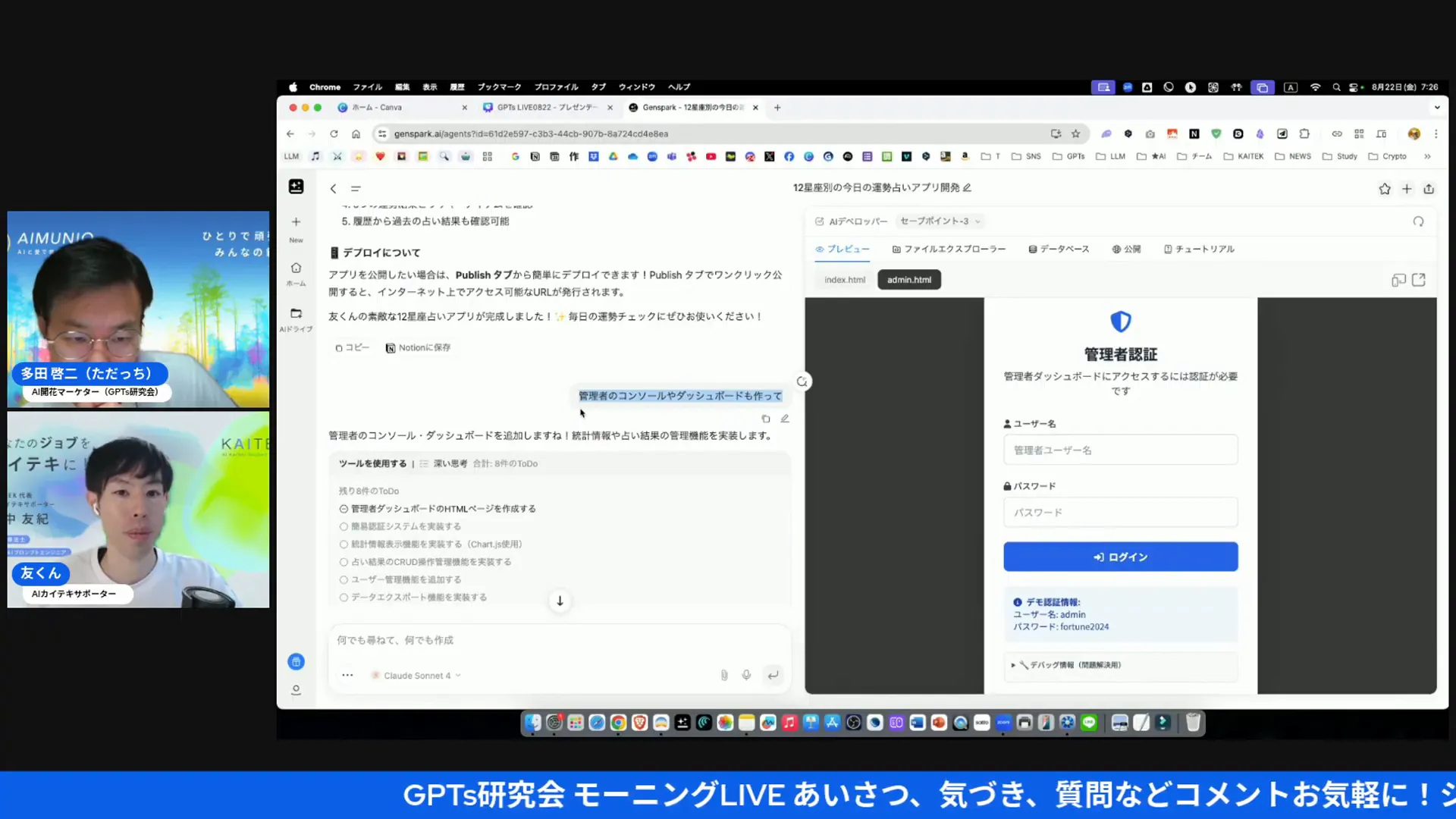

生成結果の確認段階。ここで画面の要素が想定通りかをチェックします。もしラベルや必須項目が違うなら、この段階で修正プロンプトを投げて差分生成を行いましょう。私は目視での確認+簡単な動作テストを必ず行います。

該当箇所(約11:47):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=707

この辺りは「生成→修正→再生成」の好例。小さな修正を重ね、完了形に近づけていきます。ここでのポイントは「1回で完璧を目指さない」こと。反復で磨く方が総コストは低いです。

該当箇所(約16:36):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=996

動かして動作確認。ログインやデータ保存が期待通りかをここでチェックします。私ならここで複数のケース(正常系・異常系)を手動でテストしておきます。

該当箇所(約17:05):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1025

見た目も重要。初見ユーザーの離脱を防ぐため、最低限のデザイン調整は行っておくと良いです。ただし過度に時間をかけないこと。MVPは「機能が伝わるか」が最優先。

該当箇所(約20:25):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1225

ここで消費クレジットや予測が表示されているはず。節約のため常に消費量を意識してください。テスト生成を繰り返す前に「本当に必要か」を問い直すクセを付けましょう。

該当箇所(約24:53):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1493

生成したMVPをユーザーに見せる段取りの説明。ここで重要なのは「観察」すること。ユーザーの行動を観察してボトルネックを見つけ出す。言葉より行動です。

該当箇所(約26:21):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1581

フィードバックは定量・定性両方で集めましょう。アンケート(定量)+ヒアリング(定性)が鉄板。私のおすすめは短いNPS風の質問+1問フリーコメントです。

該当箇所(約27:38):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1658

ここは改善計画の提示。MVPから本製品へ移行する際の優先順位(例:決済→通知→分析)を明確にしておくと、開発がブレません。

該当箇所(約29:06):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1746

Q&Aでよく出る質問は「どれくらいの技術力が必要か」「クレジットはどの程度か」「セキュリティは?」の3点。ここで友くんとただっちがそれぞれの現場感を伝えていました。実務では外注との兼ね合いも考慮してください。

該当箇所(約30:52):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=1852

ライブのまとめ。短時間で得られる気づきを最大化するための振り返りを行っています。私もここで紹介したフレームワークを使って、必ず振り返りをしてくださいね。

該当箇所(約33:35):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=2015

振り返りで得られる学びは宝物です。私の経験上、3つの学びを明文化するだけで次回の生産性が格段に上がります。

該当箇所(約36:25):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=2185

コミュニティは成功の近道。仲間と学ぶことで失敗の確率が下がります。私もAI共創の場で多くの気づきを得ています。

該当箇所(約37:52):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=2272

終了の挨拶。次回配信やフォロー案内が出ます。習慣化して学ぶことが成長の鍵です。

該当箇所(約38:13):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=2293

最後のまとめのシーン。ここまでで紹介したポイントを速習して、実践に移す心構えを整えてください。

運用フェーズ:MVPから本開発へ渡すときの注意点 🔁

MVPができたら終わりではなく、ここからが重要。私が見落としがちなチェックポイントを列挙します。

- ログ管理: エラーやユーザーの操作ログをどこまで取るか。プライバシーとトラブル対策のバランス。

- データ保存の設計: スキーマをザックリ決めておく。後で変更しにくいのでMVP段階でも最低限の設計を。

- 認証と権限: 管理画面やユーザーデータへのアクセス制御は早めに導入。

- バックアップ: 定期バックアップと復元手順を文書化。

- モニタリング: パフォーマンス監視、エラートラッキングは必須。

Gensparkで作った部分をそのまま本番に持っていくこともできますが、スケールやセキュリティを考えると外部の開発チームでコードをリファクタリングすることをおすすめします。ここで信頼できるエンジニアやパートナーを持っておくと後がラクです。

マネタイズとビジネスモデルの考え方 💡

アプリを作ったら収益化を考えます。MVP段階で考えるべきシンプルなモデル:

- 広告モデル(低障壁だが収益性は場所次第)

- サブスクリプション(月額/年額で機能を差別化)

- フリーミアム(基本無料+プレミアム機能)

- トランザクション手数料(決済やマッチングで手数料)

- リードジェネレーション(B向けに顧客を紹介)

最初は「価値を感じてもらえる体験」を有料にできるかを検証するのが大切。無料で大量にユーザーを獲得してから広告で稼ぐ、という戦略は競争が激しくおすすめしません。私は「最初の10人が喜んでお金を払うか?」を基準に考えています。

セキュリティとコンプライアンスの最低ライン 🔐

ここは手を抜くと命取り。MVPであっても最低限の対策は必須です。

- 個人情報取り扱いの同意(利用規約とプライバシーポリシーの設置)

- 通信の暗号化(HTTPS)

- APIキーやシークレットをコードにハードコーディングしない

- 脆弱性スキャンや依存パッケージの確認

- ログの保管期間とアクセス制御

Genspark上で生成されたコードにも、時に不注意で鍵情報が残ることがあります。生成後は必ずコードレビューをして、秘密情報がないかチェックしてください。私は定期的にセキュリティチェックリストをチームに回しています。

成功事例と失敗事例(私の経験) 📚

最後に、私が関わったプロジェクトから学んだ成功例と失敗例をシェアします。

成功例:地域密着型マッチングアプリ

- 課題:地域の空き時間をシェアしたい高齢者支援NPOの要望

- アプローチ:Gensparkで「検索→申し込み→確認メール」をMVPで構築

- 結果:2週間でテスト運用開始、初月で20件の申込発生、実運用に移行

- 要因:ペルソナを明確にしてMVPを徹底的に限定したこと

失敗例:機能過多で消費クレジットが膨らんだプロジェクト

- 課題:一度に多数のAI生成機能を入れてテスト

- 問題点:無駄な生成が多く、コストが膨らむ

- 教訓:最小限で繰り返し検証する「少量多頻度」が正解

失敗から学ぶことは多いです。私も過去に何度も失敗してきましたが、そのたびにプロセスを改善してきました。失敗は資産ですよね、失敗は財宝(笑)。

FAQ(よくある質問)❓

Q1: プログラミング未経験でも本当に使えますか?

A: はい。ただし「アイデアの整理」と「要件定義」は必須です。Gensparkは強力ですが、入力する内容が不明瞭だと期待通りの出力は得られません。私の経験上、最低限の要件定義(ペルソナ・MVP・KPI)を用意すれば十分扱えます。

Q2: Gensparkのクレジットはどのくらい節約できますか?

A: 使い方次第ですが、私が紹介した節約テク(差分生成、オフライン検証、小さく頻繁に)を実践すれば消費を3分の1〜5分の1に抑えた事例があります。最初に「無駄生成をしない設計」をするのが肝心です。

Q3: セキュリティ面はどう対処すべきですか?

A: MVP段階でも最低限の対策(HTTPS、秘密情報の排除、基本的な認証)は必ず行ってください。生成コードは必ずレビューし、APIキーなどが含まれていないか確認する癖を付けましょう。

Q4: Gensparkで作ったアプリをそのまま商用運用しても大丈夫?

A: 小規模・短期運用なら可能ですが、負荷やセキュリティ、法的要件を考えると本格運用前にコードのリファクタリングやインフラ再設計をおすすめします。外部エンジニアに移管する際の”受け渡し設計”も忘れずに。

Q5: どんなアイデアがGensparkと相性が良いですか?

A: データの入出力が明確で、画面フローがシンプルなMVP向けのアイデアが最適。例:予約システム、簡易マッチング、リスト管理、フォーム収集アプリなど。

まとめ — まずは一歩を踏み出そう!🚶♂️

この記事を読んでくれたあなたはもう十分な情報を持っています。Gensparkはアイデアを短時間で形にする強力なツールですが、成功の鍵は「正しい設計」と「コスト意識」です。私、ひろくんからの最後のアドバイス:

- まずは小さなMVPを定義する(機能は最小限)

- テンプレート+差分生成で早く動かす

- オフラインで検証してから大きな生成に踏み切る

- クレジット消費を常に意識し、差分生成を習慣化する

- セキュリティとコンプライアンスは最初から考慮する

私の分身AIやチームでもこれらのプロセスを日常的に回しています。「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を作るのが私のミッションです。一緒にゆっくり、でも着実に進めていきましょう。質問や相談があれば気軽にコメントくださいね。応援してます!

最後にもう一度、該当配信のチャンネル(元動画)はこちら:https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |