最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会や、AI氣道.jp無料メルマガでも情報発信しています。ぜひご参加ください!

おはようございます。私、「3方よしAI共創コンサルタント」の田中啓之(ひろくん)です。今回は2025年10月に実装された主要な生成AIのアップデートを整理して、実務でどう使うかまで具体的に解説しますよ。AIって難しそう…と感じている方にも、キッチンの新しい調理器具みたいに「こう使えば便利!」が伝わるように頑張ります。

チャットGPTのブラウザ統合やメモリ周りの改善、Geminiの動画・音声対応、Canvaの新しいOS的機能と自動化、GensparkのAIエージェント進化など、注目ポイントを全部まとめました。毎朝の30分配信の内容を基に、分かりやすく、すぐ試せる形でお届けしますね。

Table of Contents

- 📌 アウトライン(この記事で学べること)

- 🧭 イントロダクション:いまAIは「道具」から「パートナー」へ

- 🔎 ChatGPTの最新ポイント(ブラウザ統合・メモリ強化)

- 🤖 Agentモードと自動化(使いどころと賢い設定)

- 🎨 Canvaの進化:AIでスライド・動画・3D素材が簡単生成に

- 🧩 生成イメージのクレジットと注意(Canva/ChatGPTの画像生成)

- 🎬 Geminiの動画生成と音声対応(音声イン/アウトが当たり前に)

- 🧭 Gensparkのハブとプロジェクト機能でチーム流動性を高める

- 🔧 Google LaboやPomelliなど周辺ツールの活用法

- 💡 実践ワークフローの提案:私のおすすめテンプレ(中小企業向け)

- 💰 導入コストと私の提案プラン(参考)

- 🛠 実践Tips:私が配信で強調した“鉄板”ルール

- 📣 田中流:分身AIで「社長無人化計画」ワークショップの進め方

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🚀 最後に:私からの一言(行動プラン)

- ✨ 補足:配信で触れた関連リソース(確認用タイムスタンプ)

- 参考リンク

📌 アウトライン(この記事で学べること)

- ChatGPTのブラウザ統合とメモリ機能の実務的な活かし方

- Agentモードの使いどころと注意点

- Geminiの最新機能(動画生成と音声入出力)の応用例

- CanvaのAI進化と3D素材・動画生成の可能性

- Gensparkのハブとプロジェクト機能で劇的に効率化する方法

- Google LabやPomelli等の周辺ツールの現状と使い分け

- 実践ワークフロー、導入コスト、オススメのトライアル手順

- よくある質問への回答

🧭 イントロダクション:いまAIは「道具」から「パートナー」へ

私、ひろくんとして一言で言うと、今の生成AIは「単なる効率化ツール」から「ビジネスの仕組みや発信を根本から変える相棒(パートナー)」になってきていますよね。ライブでも話した通り、ChatGPTやGemini、Canva、Gensparkなどの主要サービスが短期間に次々と新機能を出してきて、個人でも中小企業でも取り入れるメリットが大きい段階です。

私の経験則を先に言うと、AIは早く導入した者が勝つわけではありません。正しい用途を見極め、既存の業務にうまく噛み合わせることが大事です。失敗を恐れず試すことが、結果的に読者(お客様)にとっても、自分たち(情報提供者)にとっても価値ある学びになり、社会全体の発展につながりますからね。

🔎 ChatGPTの最新ポイント(ブラウザ統合・メモリ強化)

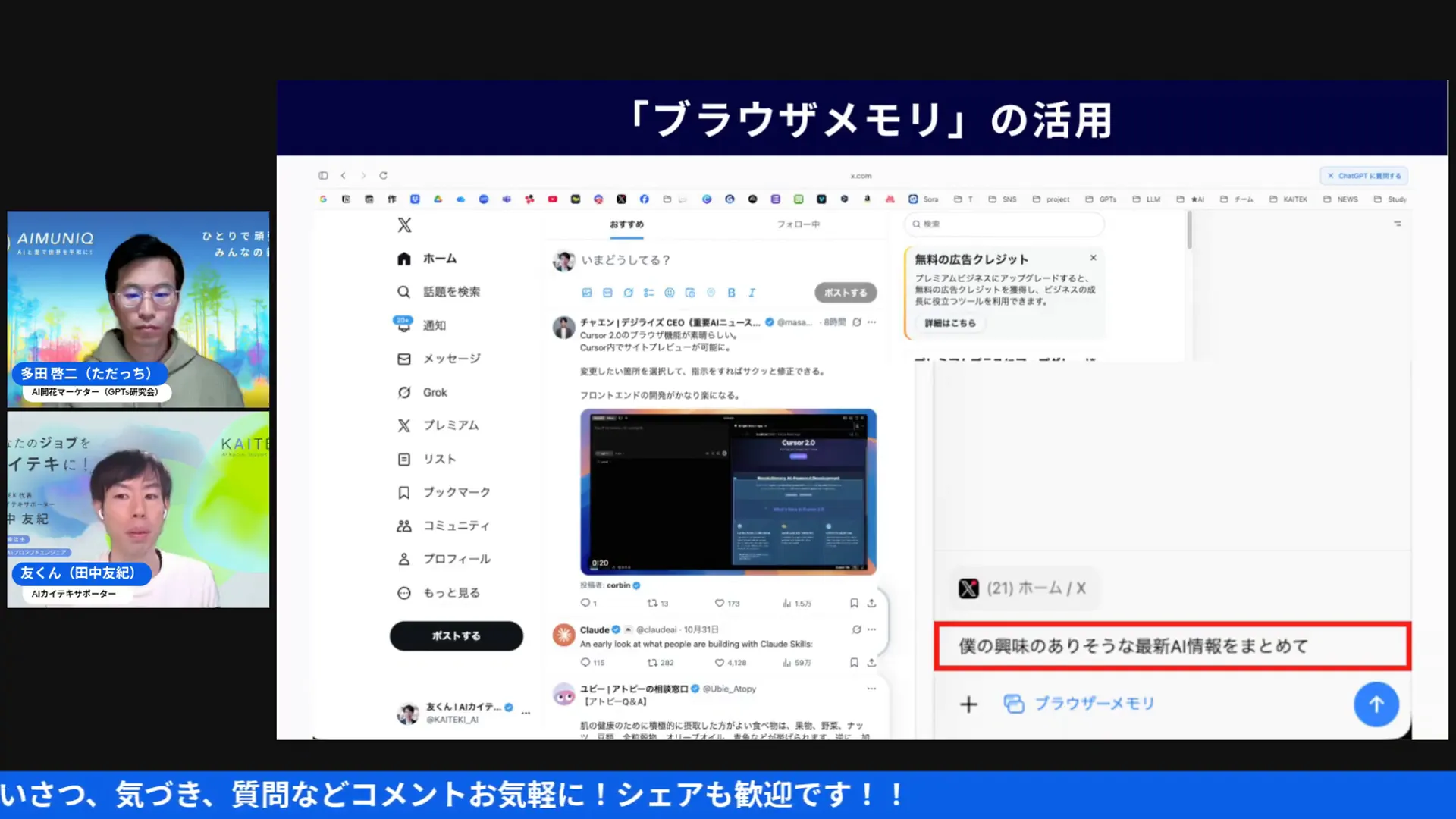

ChatGPTのアップデートの中でも特に体感しやすいのが、ブラウザ統合と「ブラウザメモリ」の強化です。配信でも実演しましたが、これがあると検索と会話の距離がグッと縮まり、情報収集が自然な会話の一部として扱えるようになります。

何が変わったのか

- ブラウザ統合:例えるなら、優秀な秘書が隣に座ってくれて、会話しながらサッと関連資料をネットから見つけて開いてくれる感覚です。ウェブ上のコンテンツを会話の中で直接参照できます。

- ブラウザメモリ:これは、一度教えた「ウチの味付け(好み)」をずっと覚えてくれる料理人みたいなもの。プロジェクトごとに「いつものやり方」を記憶し、セッション間での記憶を保持するので、個別タスクの継続に強くなりました。

- 敏感な会話対応が強化:不適切な表現や誤解を招く回答をAIが自ら避けるように、より賢くなりました。対話の安全性やガイドライン遵守が向上しています。

実務でどう活かすか

- リサーチの時短化:複数のページを開いてコピペする代わりに、ブラウザ統合で重要情報を抽出してもらう。

- 継続タスクのアシスタント化:プロジェクト単位で会話の文脈を持たせられるので、毎回ゼロから説明する必要がない。

- カスタマー対応のテンプレ化:過去の会話履歴とブラウザ情報を参照して、適切な対応スクリプトを生成する。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=05m29s

この画面ではブラウザ統合のUIが紹介されています。左側にコマンド群、右側に参照元のウェブコンテンツが見える形で、会話の文脈としてウェブ情報を引き込めるのがポイントです。リサーチのために何冊も本を開かなくても、AIが要点だけ教えてくれる感じです。資料収集や競合チェックがかなり早くなりますよ。

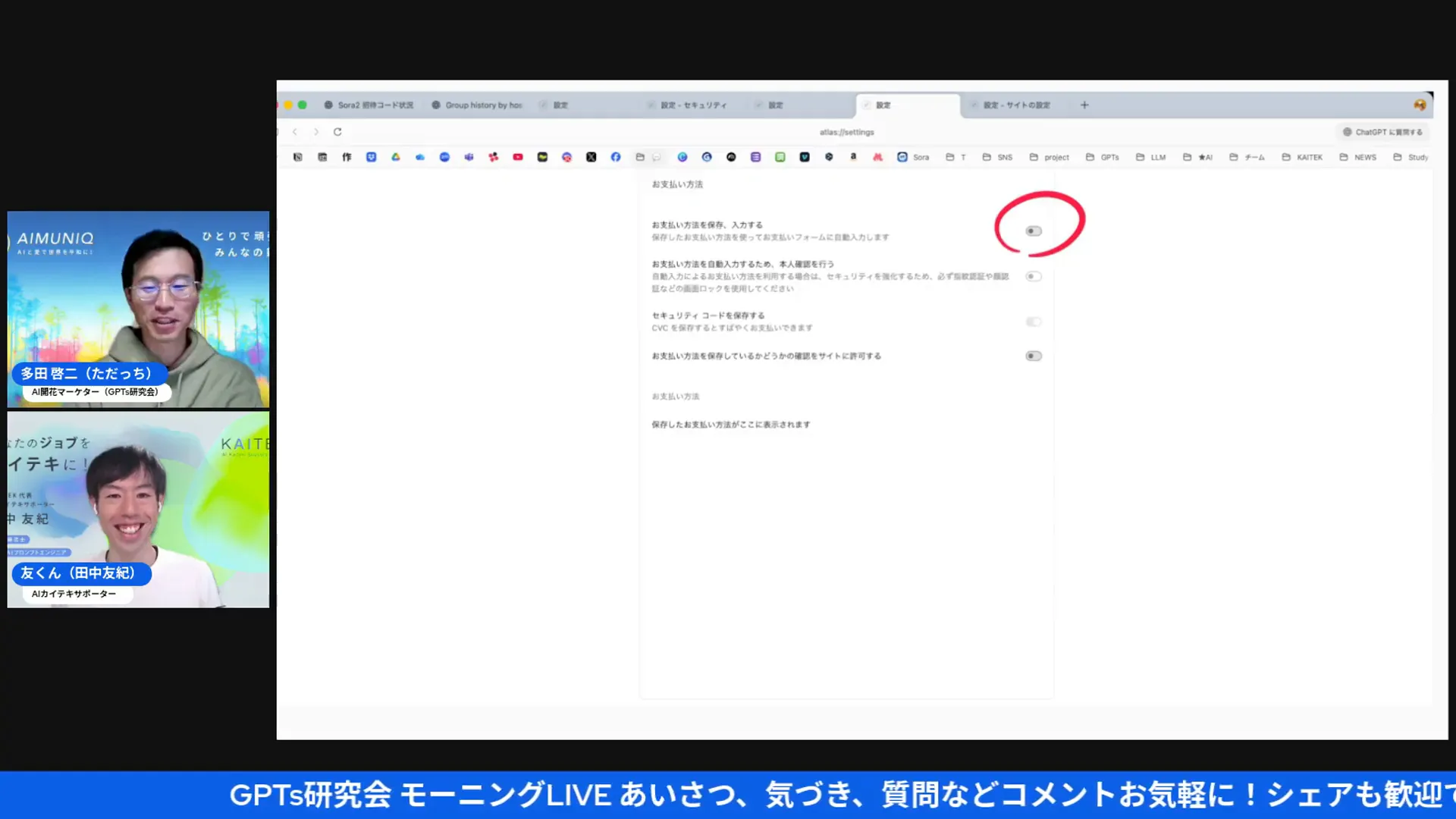

注意点:ブラウザメモリは便利ですが、プライバシーとセキュリティの管理が重要です。(重要!)顧客情報や機密事項は、必ず保存ポリシーを確認し、必要ならオン/オフを使い分けましょう。家の金庫の鍵を預けるようなものですから、慎重に。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=13m22s

ブラウザメモリの設定部分。プロジェクトの文脈を長期的に持たせたいときに活躍。設定のオンオフを使い分けて、個人情報や機密情報の漏出リスクを管理しましょう。

🤖 Agentモードと自動化(使いどころと賢い設定)

Agentモードは「やってほしいことを任せる」スタイルのAI運用を可能にします。これは「AIにお使いを頼む」機能ですね。「このレシピ通りに、A店で野菜を買って、B店で肉を買って、家まで届けて」と一度指示すれば、あとは自動でやってくれるイメージです。ライブでも触れた通り、Google Formsの自動生成や定期タスクの自動処理など、実務タスクの代行が進化しています。

Agentモードが得意なタスク

- 定期的なウェブスクレイピングとレポーティング

- 複数ツール間でのデータ移送(例:フォーム→スプレッドシート→メール)

- 顧客対応の一次対応、FAQの返答生成

設定で気をつけるポイント

- 権限の最小化:家の鍵を全部渡すのではなく、必要な部屋(サービス)の鍵だけを渡すように、必要以上に外部サービスへアクセスさせないこと。

- ロールとルールの明確化:失敗時のリトライやエスカレーションルール(人間に助けを求めるタイミング)を決める。

- モニタリング体制:ログや実行履歴は必ず確認する。任せっきりにしないこと。

Agentを上手に使うと、時間という資産が一気に自由になります。私も家事や育児と並行して複数プロジェクトを回してますが、Agentモードは「やらなくていいこと」をAIに任せる最高のツールだと感じていますよ。

🎨 Canvaの進化:AIでスライド・動画・3D素材が簡単生成に

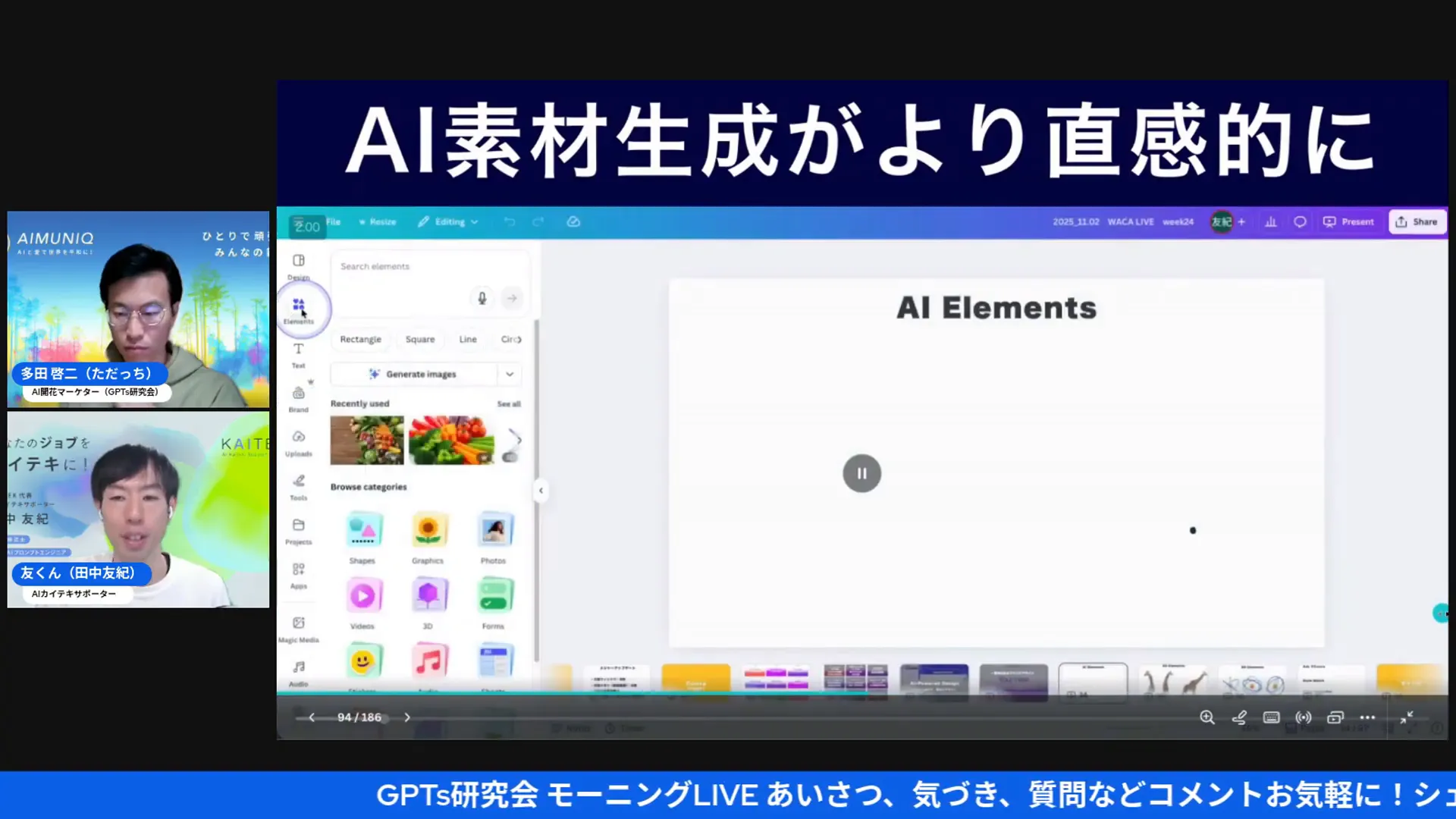

Canvaは単なるデザインツールから、AIを中核に据えた「プレゼン・コンテンツ自動生成ツール」へと進化中です。配信で実演したように、テンプレートを選んで指示を出すだけで、スライド、短尺動画、そして3D素材の生成が可能になりました。

Canvaの注目ポイント

- スライドの自動生成:ページ数やトーン(雰囲気)を指定するとワンクリックで作成。

- 動画生成の強化:音声入力や素材のアップロードから短尺動画を生成。

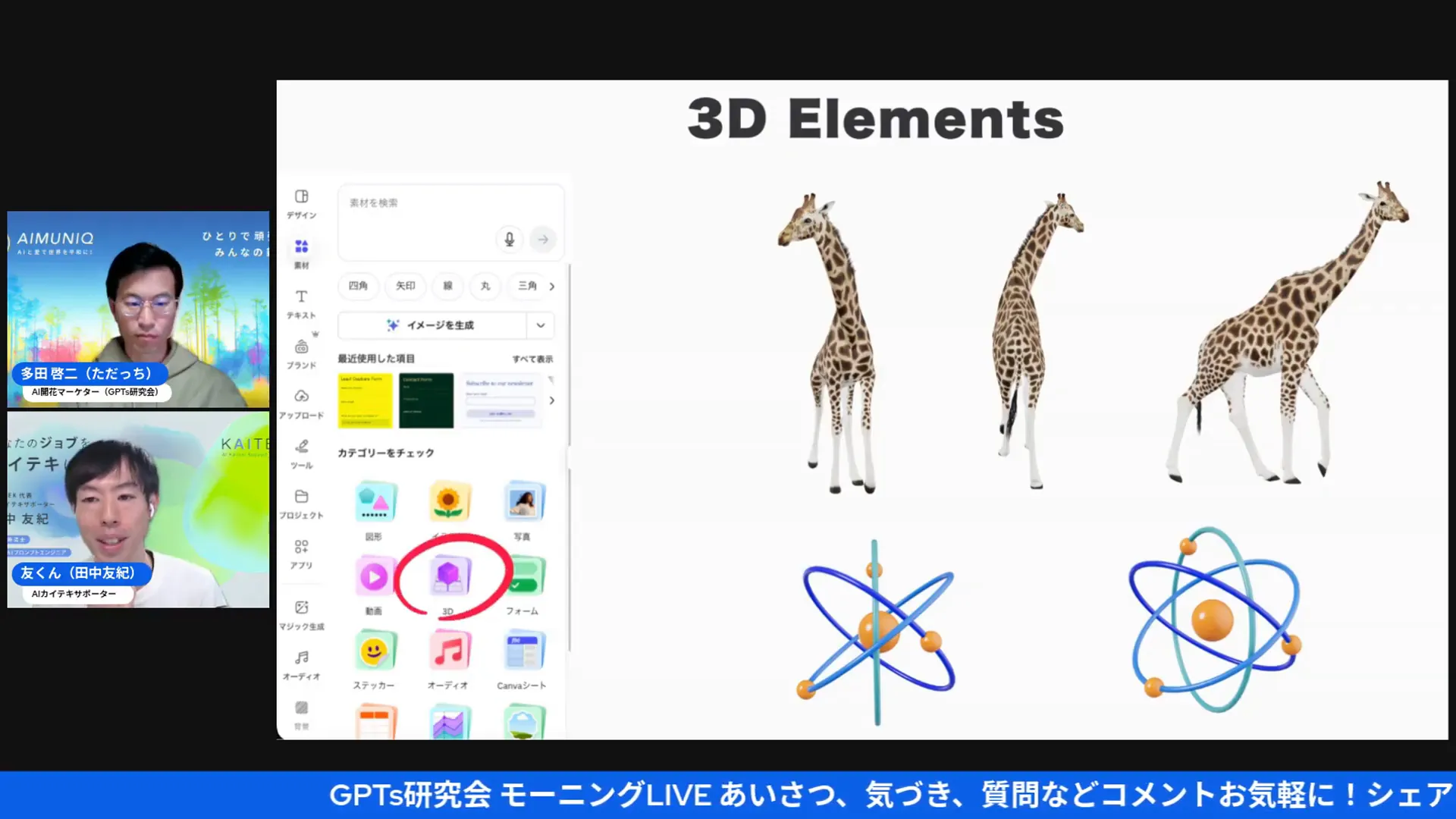

- 3D素材やキャラクター生成:これがスゴイ。まるで粘土細工をこねるように、AIに「こんな形の立体物が欲しい」と頼むだけで、デザイン案を出してくれます。(今後さらに拡張予定)

- 言語対応:ボタン一つで「日本語の資料」を「英語の資料」に翻訳・再デザインしてくれるので、海外向けの発信も一瞬です。

実務での使い方例

- セミナー資料作成:イベントテーマを入れるだけで構成案、スライド、サムネイルが生成される。

- SNS用ショート動画:ブログ記事の要点を音声と映像で自動でまとめてくれる。

- 商品ページ素材:商品説明と写真を渡すと、複数バリエーションのバナーや説明画像が生成される。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=19m09s

テンプレートに「英語で」「トーンはカジュアル」など指示してから自動生成する流れが実演されてました。デザインの「たたき台」が一瞬でできるので、ゼロから作るストレスがありません。スライドに加え、サムネイルや短尺動画まで出力できるのが強い。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=20m25s

3D素材選択の様子。まだ発展途上ですが、今後はプロダクトビジュアライズやメタバース素材作成に直結する分野です。新商品の「試作品イメージ」をデザイナーに頼む前にAIで作れますね。中小の製造業やECでもニーズが高まると思いますよ。

配信でも話したけど、以前のPowerPointに比べると、CanvaのAIはコンテンツ主導で提案してくるから、クリエイティブの初期段階の壁を壊してくれますよね。特に忙しい朝、「今日の朝ごはん何にしよう?」と悩む前に、AIが「和食セットと洋食セット、どっちにします?」と献立(骨組み)を提案してくれる感じです。「とりあえずCanvaで骨組みを作る」っていうのが最短だと思います。

🧩 生成イメージのクレジットと注意(Canva/ChatGPTの画像生成)

生成系でよくあるのが「クレジット消費」の問題。配信でも触れましたが、画像や動画生成にクレジットが必要なケースがあり、気づくと枯渇していることがあります。これはスマホのデータ通信量(ギガ)と同じです。使い放題プランでない限り、どれくらい使ったかを意識しないと「月末に速度制限(機能停止)」なんてことも。特に画像や動画の「高画質生成」は消費が激しいので要注意です。Canvaの画像生成やChatGPTの一部機能はクレジットベースなので、コスト管理を入念に行いましょう。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=18m39s

クレジット消費が見えるUI。生成前にどれだけクレジット(ギガ)を消費するか確認できるのは運用管理上助かります。大量生成をするときはクレジット管理のルールを決めましょう。

🎬 Geminiの動画生成と音声対応(音声イン/アウトが当たり前に)

Geminiの最近のアップデートは、動画生成と音声の入出力の強化です。Geminiは「マルチモーダル(五感に近い)」が得意。動画を見せながら「このシーンのBGMを変えて」とか、声を吹き込むだけで「この雰囲気でナレーション入れて」といった指示が通るようになってきました。短尺の動画生成や、音声をテキスト化してそのままナレーションを生成するなど、メディア作成に必要な要素が揃いつつあります。

Geminiでできること

- 短尺動画の自動編集および生成

- 自然な音声合成と音声入力の精度向上

- テキスト→音声のスタイル切替(声質や感情の指定)

マーケや講座運営で言うと、料理教室の先生が、一度教えたレシピをAIに頼んで、動画教材やテキスト教材に自動で展開してもらうようなもの。先生(本人)は新しいレシピ開発に集中できます。私のおすすめは、まずは短い5分動画をGeminiで試作してみること。反応を見て次の改善点をAIに指示するというサイクルが効果的です。

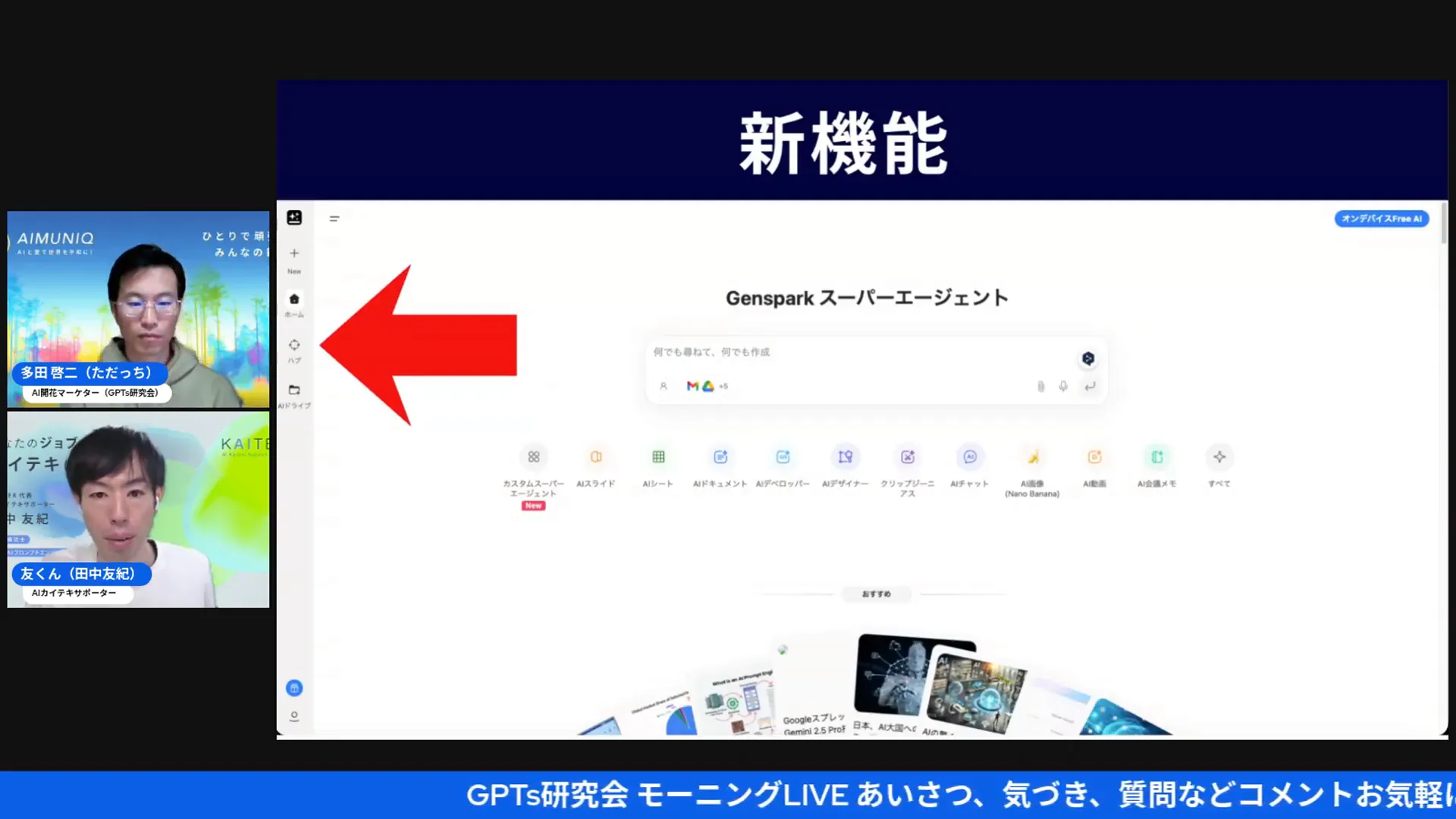

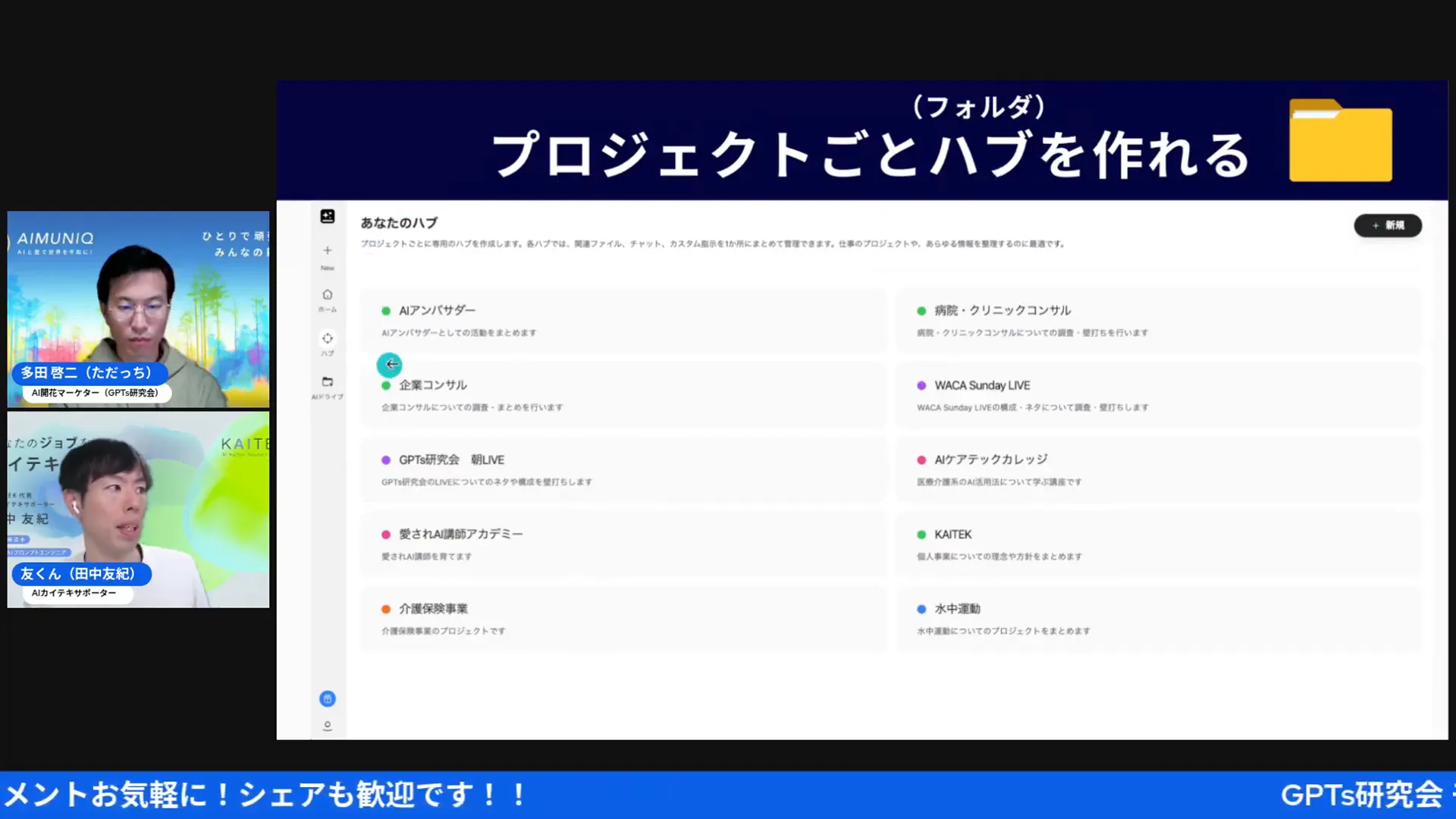

🧭 Gensparkのハブとプロジェクト機能でチーム流動性を高める

ライブでひときわ盛り上がったのはGensparkのハブ(Hub)機能です。要はプロジェクト単位でファイルや設定をまとめられる「AIプロジェクト管理」機能。これはプロジェクト専用の「魔法の道具箱」ですね。PowerPointやExcel、PDF、画像などを一元管理し、AIがプロジェクトに合わせた生成や編集を行ってくれるんですね。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=29m32s

プロジェクト単位でファイルやメタデータを管理し、AIがそのコンテキストで自動生成を行う。チームでの情報共有が劇的にラクになります。

なぜこれが重要なのか

ドキュメントや素材をプロジェクトに束ねることで、AIが「そのプロジェクトの文脈」を理解してくれます。そのプロジェクトで使う資料(設計図、過去の報告書、写真)を全部その箱に入れておくと、AIが「はい、これですね」と文脈を理解して、必要なもの(要約、スライド、ブログ記事)をパッと作ってくれるんです。たとえば100ページのガイドラインや複雑な報告書をハブに入れておけば、要約、ハイライト、スライド化、ブログ原稿化などがワンストップで可能になりますよ。

実務例

- ヘルスケア関連の100ページガイドをハブに入れて、要点を抜粋して職員向けの研修スライドを生成する

- 学校施設の設計プロジェクトで、関係資料を入れてプレゼン資料や見積りテンプレを自動生成する

- マーケティング案件で、過去の素材をまとめてキャンペーンのバリエーションを大量に作る

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=30m18s

ファイルが一覧化されることでAIが資料内の図表やデータを参照できる。要約やプレゼン化の精度が一気に上がります。

Gensparkのハブは、資料が散らばりがちな中小企業やプロジェクト型のチームにとっては革命的なツールになりますね。私が実際に導入支援をするとしたら、まずは「一つのプロジェクトを試験的に丸ごとハブ化」することを推奨します。

🔧 Google LaboやPomelliなど周辺ツールの活用法

ライブ配信でも触れましたが、Google LaboやPomelli、その他の新興ツールも日々アップデートしています。これらは「特定作業専用の便利な道具」。例えば「Google Labo」はGoogleの最新お試し機能、「Pomelli」はマーケティングのチラシ作りが得意、といった感じです。これらは特化型の実験機能を提供してくれることが多く、うまく組み合わせるとワークフローの差別化になります。

- Google Laboは実験的なAIツール群。ローカルで試せる機能もあり、先行テストに向く。

- Pomelliはマーケティング支援ツールとして便利。テンプレートやオートメーションが豊富で扱いやすい。

私の実践で言えば、まずは無料枠やトライアルを使って「このツールがどの工程の時間を短縮してくれるか」を測るのが早道。使い分けは「専門性」「コスト」「導入ハードル」で決めるとよいですよ。

💡 実践ワークフローの提案:私のおすすめテンプレ(中小企業向け)

ここからは、私がクライアントに実際に提案する「最低限取り入れるべきAIワークフロー」をステップで紹介します。シンプルにして効果の出る流れです。

ステップ1:情報のハブ化(Genspark等)

- プロジェクト専用フォルダ(道具箱)を作る

- 過去資料、画像、PDFを全てハブにアップロードする

- AIに「このプロジェクトの目的」「対象」「トーン」を指示する(味付けを教える)

ステップ2:コンテンツの自動生成(Canva + Gemini)

- スライド・バナーはCanvaでテンプレ生成(盛り付け)

- 説明動画やナレーションはGeminiで生成(調理)

- 必要に応じてChatGPTで脚本や補足文を作成(レシピ考案)

ステップ3:運用の自動化(Agentモード)

- 定型的な更新や配信はAgentに任せる(お使いを頼む)

- エラーや例外はSlack等で通知する設定にする

- 定期レビューで改善点をAIに指示する

ステップ4:効果測定と改善

- KPIを設定(例:時短率、CV率、反応率)

- AIに対して定期的にレポート生成を依頼

- 改善ポイントをAIに反映して再実行

この流れを一度作ると、あとはループで回すだけ。もちろん導入時は人のチェックを多めに入れて「AIの癖」を掴むことが重要です。新しく買ったオーブンの「火加減の癖」を掴むのと同じ。最初は少し焦げたり生焼けだったりしても、調整すれば最適なパートナーになります。

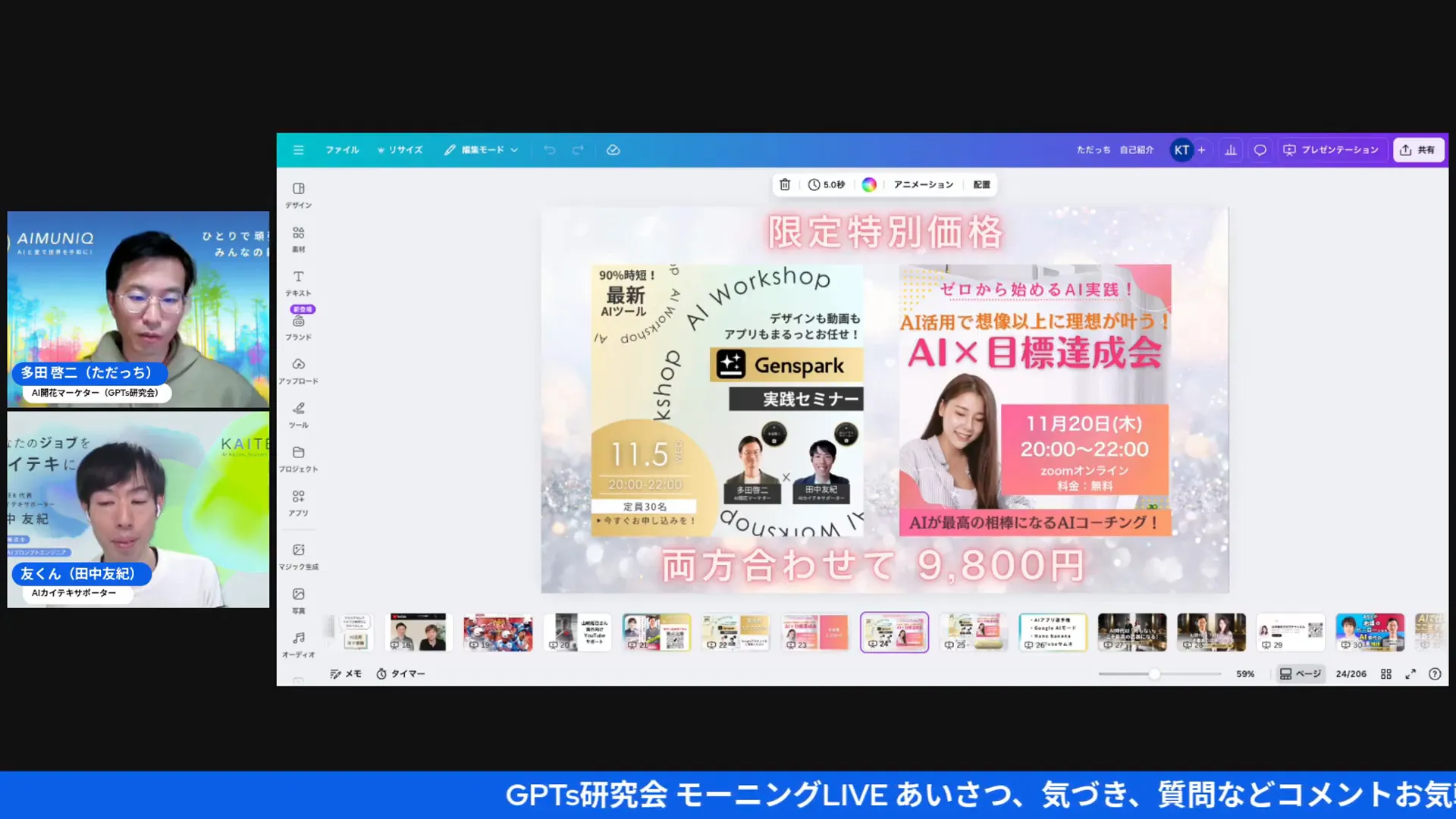

💰 導入コストと私の提案プラン(参考)

配信で話した企画の案内にも触れます。私たちが提供するワークショップや導入支援の例として「1か月9800円」のプランを案内しました。ここでは一般的な導入コストと比較して、どの段階で投資対効果が出るかを整理します。

- 初期評価・設計フェーズ:0〜5万円(自社でやる場合は無料だが時間コストあり)

- ツール利用料:無料プラン〜月額数万円(機能による)

- 導入サポート:外部コンサルだと数十万円〜

私の考えとしては、まずは小さく始めて1〜2か月で効果を検証し、良ければ拡張していくスモールスタートを推奨します。9800円プランは「まずやってみる」には非常にとっつきやすい設定だと思いますよ。

スクリーンショット参照タイムスタンプ: https://www.youtube.com/watch?v=nxEqXdd0paA&t=33m33s

🛠 実践Tips:私が配信で強調した“鉄板”ルール

- まず小さく試す。1プロジェクトを丸ごとAI化して成果を測定する。

- AIにはルールを与える。テンプレやトーン、除外ワードを明確に。

- セキュリティは最初に設計する。顧客データは最小限しかAIに渡さない。

- クレジットとコストを月単位で管理する。消費監視は自動アラート推奨。

- 失敗は早めに見つけて改善ループに入れる。失敗を公開して「こう直しました」と共有することが、コミュニティ(読者)全体の学びになり、信頼につながります。それが差別化の源泉になる。

📣 田中流:分身AIで「社長無人化計画」ワークショップの進め方

私、ひろくんの旗印は「分身AIで社長無人化計画」です。ライブでも少し触れましたが、導入ワークショップをこう進めると効果が出やすいです。

- 現状業務の棚卸(人がやっている作業を洗い出す)

- 自動化可能なタスクに優先順位をつける(価値×頻度)

- ツール選定(ChatGPT, Canva, Gemini, Gensparkなど)

- 小さなプロジェクトでPoC(Proof of Concept:概念実証)を回す

- 効果測定とスケール(横展開)

家庭と会社を両立してきた私の経験から言えば、家事育児のタスクも含めて「どこをAIに任せられるか」を考えるとバランスが取れますよ。AIは人を減らすためじゃなく、人生を豊かにするために使う。これが「3方よし」の考え方ですね。

❓ FAQ(よくある質問)

ChatGPTのブラウザ統合で社内の機密情報を安全に使えますか

ブラウザ統合は便利ですが、機密情報は原則としてAIにそのまま渡さないことが安全です。プロジェクト単位でアクセス許可を制御し、必要に応じてオンプレミスや許可制の設定を使いましょう。AIに会社の金庫番をさせるなら、金庫室全ての鍵ではなく、必要な「引き出しの鍵」だけを渡すのが鉄則です。

Gensparkのハブは無料で始められますか

Gensparkの機能はプランにより異なります。ハブ機能のベースは無料プランに含まれる場合もありますが、高度な自動化や大容量のプロジェクト管理は有料プランが必要になることが多いです。まずはトライアルでテストするのがオススメです。

CanvaやGeminiで作った素材の商用利用は問題ないですか

多くのケースで商用利用は可能ですが、生成物に第三者の権利が含まれる恐れがある場合は注意が必要です。AIが作ったデザインが、たまたま他社のロゴに似てしまう可能性もゼロではありません。商標や著作権に触れる素材を生成しないようプロンプトで制約を設け、重要な用途では法務チェックを行ってください。

AIによる自動化で時間を失うリスクはありますか

はい、あります。「便利な家電を買ったけど、設定が面倒で使わなくなった」のと同じです。AIに任せると最初は設定や監視に時間がかかるため「設定コスト」を見誤ると逆効果になります。小さく試し、効果が出る領域だけ拡大するアプローチでリスクを抑えましょう。まずは「毎日使う電子レンジ」のように、一番効果の出る作業一つから自動化するのがコツです。

複数のAIツールをどう組み合わせればいいですか

役割分担で考えましょう。料理と同じです。ChatGPTは「レシピ(脚本)考案」、Canvaは「盛り付け(デザイン)」、Geminiは「調理(音声・動画)」、Gensparkは「キッチン全体の整理整頓(プロジェクト管理)」といった具合です。中間にAPIやZapier的な連携を入れてワークフローを自動化すると安定します。

🚀 最後に:私からの一言(行動プラン)

ここまで読んでくれてありがとうございます。最後に私、ひろくんからの行動プランを3つだけ提案します。

- 今週1つの小さな業務を選んでAIに任せてみる(PoC)

- ハブ化を一つ試す(プロジェクトの資料をGenspark等にまとめる)

- CanvaかGeminiで1本短尺のコンテンツを自動生成して反応を測る

やってみると意外と簡単で、時間を取り戻せますよ。失敗してもそれはネタになるし、改善すれば資産になります。これからも一緒にAI共創で仕組みを作っていきましょう。

それではまた次回のアップデートで会いましょう。私、田中啓之(ひろくん)でした。感謝。

✨ 補足:配信で触れた関連リソース(確認用タイムスタンプ)

- ChatGPTブラウザ統合とメモリの説明 – 05:29

- Canvaのスライドと動画生成デモ – 19:09

- 画像生成のクレジット表示 – 18:39

- 3D素材の紹介 – 20:25

- Genspark Hubのプロジェクト機能 – 29:32

- プロジェクト料金案内(9800円) – 33:33

- 配信の締めとメッセージ – 36:46

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!

AI氣道.jp無料メルマガも好評配信中です。