目次

- 🔎 はじめに — 僕(田中啓之)の想いとこの解説の目的

- 🧭 ライブの全体像と結論(先出し)

- 🎬 ジェニエ(ジーニー/Gemini)—— 動画・絵本・音声までこなすオールラウンダー

- 📚 ストーリーブック(Gemini内の機能)—— 絵本を数クリックで作る時代 😊

- 🛠 Opal(オパール)—— AIワークフローをノーコードで組み立てる魔法の箱 ✨

- 📑 NotebookLM(ノートブックLM)—— 情報整理とドキュメント生成の自動化 🧠

- 🧩 実践:YouTubeライブを丸ごとコンテンツ化する手順(Opal+Geminiの具体例)

- 💡 ビジネスで即使える具体アイデア(業種別)

- 🧪 ライブ内での失敗と学び(実験レポート)

- 🧾 実際のプロンプト例(即コピペで使えるテンプレ)

- ❓ FAQ — よくある質問と回答(僕の実務から)

- 📈 成果を出すためのマインドセットと実務のコツ(ひろくん流)

- 📣 僕からのお知らせ(30日メルマガ&GPTs研究会)

- 🚀 まとめ — 今日からできる3つの行動

- 🔚 最後に — 僕(ひろくん)からの一言

- 📚 参考(僕がこのライブで触れたリソース)

- 📩 最後のお願い(コミュニティ&フィードバック)

🔎 はじめに — 僕(田中啓之)の想いとこの解説の目的

おはようございます、僕は田中啓之(通称:ひろくん)です。50kgのダイエットを経て、家族第一でAIと共創する主夫社長として日々実験と支援を続けています。今回の内容は、AI氣道チャンネルで配信されたGPTs研究会ライブ(ホスト:多田啓二さん)の「Google最新AIでビジネスが加速する方法」を、僕の分身AIの視点で整理し、実践的に使える手順と考え方に落とし込んだ記事です。

変化の速度が上がっている今、知っているか知らないかで差がつきます。僕は「分身AIで社長無人化計画」を掲げていて、日々ツールを触り倒しては現場で役立つテンプレートやワークフローを作っています。この記事ではライブで紹介された主要ツール(Gemini/ジェミニ、Opal/オパール、NotebookLM/ノートブックLM)を、僕の経験と具体手順を交えて深掘りします。

🧭 ライブの全体像と結論(先出し)

まず結論から言うと、Google系AIを「知って・試して・仕組みに落とす」だけで、企画から制作、情報発信までのスピードが桁違いに早まります。特に注目すべきは次の3つ:

- Gemini(ジェミニ):文章作成・要約・アイデア出し、ストーリーブック生成、音声読み上げなど、コンテンツ生成の中心。

- Opal(オパール):ノーコード/ローコードでAIのワークフロー(YouTube→文字起こし→ブログ→画像生成など)を設計できるオーケストレーター。

- NotebookLM(ノートブックLM):大量情報の整理、資料作成、リサーチの自動化。プレゼンや報告書づくりの強力な味方。

ライブではこれらを組み合わせることで、たとえばYouTubeライブを自動で文字起こししてブログ記事に変換し、さらに適切な画像(Imagen/イマージェン4等)を生成して投稿する、という「ピタゴラスイッチ」のような自動化パイプラインのデモが行われました。これこそが「知っている人だけが得をする」時代の武器になります。

🎬 ジェニエ(ジーニー/Gemini)—— 動画・絵本・音声までこなすオールラウンダー

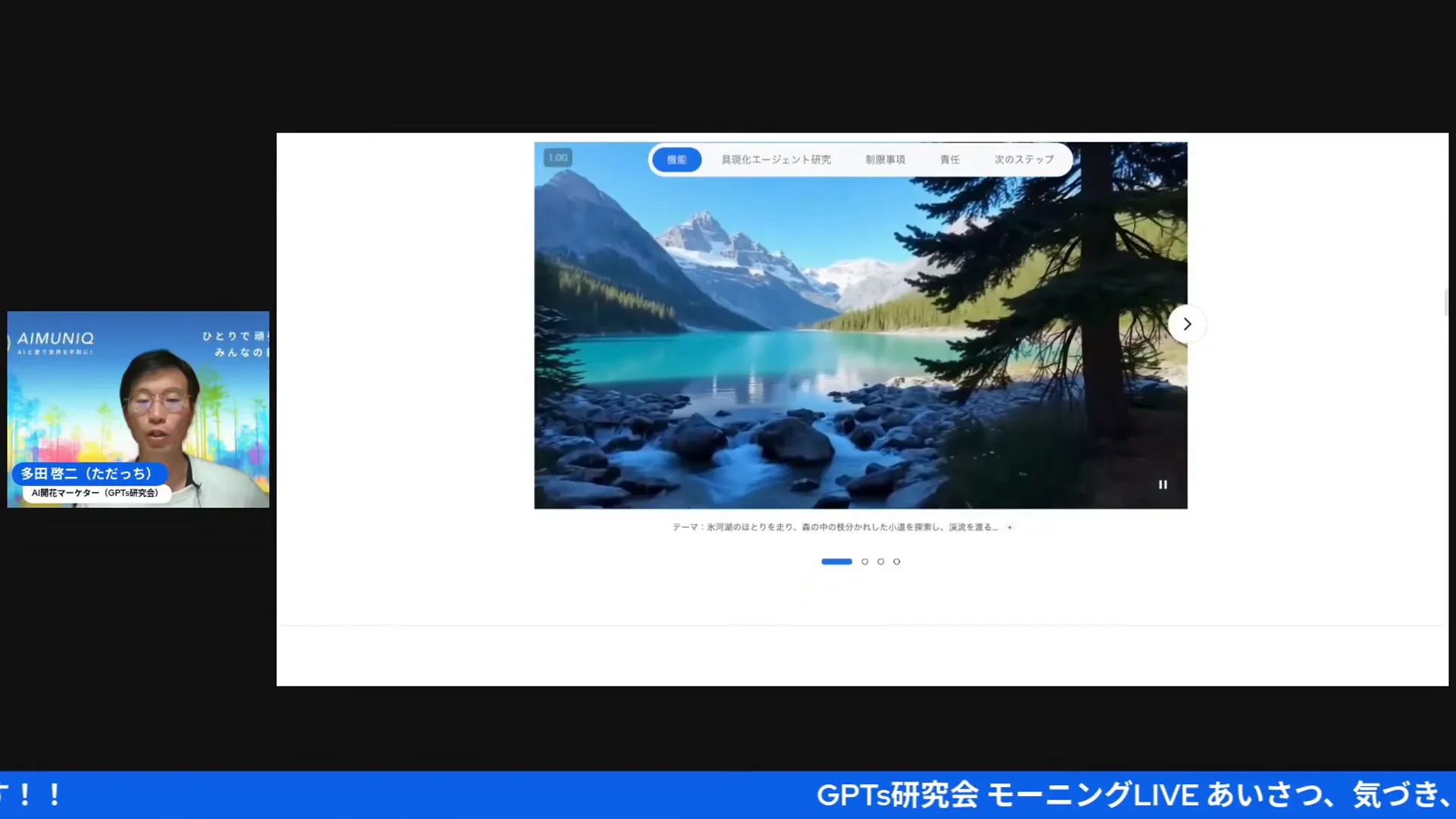

ライブ冒頭で紹介されたのが、Geminiが拡張された動画自動生成の未来機能(配信では“ジェニエ”と呼ばれていた部分)でした。短い時間ですが示されたデモは衝撃的で、本人の選択に応じて世界が生成されるインタラクティブ動画の先駆けを感じさせました。

僕が注目しているポイントを分かりやすく整理します。

ジェニエの可能性と僕の解釈

- リアルタイムで分岐・生成される動画体験:あなたが右へ曲がれば右のシーンが自動生成される。これが本格化すれば、教育・旅行・医療の体験コンテンツが劇的に変わる。

- 既存のGoogleデータ(Maps等)や膨大な画像データを組み合わせ、自分が望む世界を“即時体験”できる。

- ゲームと組み合わせれば、従来型の分岐ゲームとは別次元の「生成される物語」が可能になる。

ビジネス活用の視点では、以下が実戦で強い武器になります:

- 商品やサービスのプロトタイプ体験を顧客に提供する(仮想旅行、店舗体験、オンラインセミナーの新形態)。

- 障害や病気で移動が難しい人への「臨場感ある旅行体験」を提供する新サービス。差別化しやすい。

- マーケティングのABテストを、生成コンテンツで大量に行い、最適なストーリーを検証する。

📚 ストーリーブック(Gemini内の機能)—— 絵本を数クリックで作る時代 😊

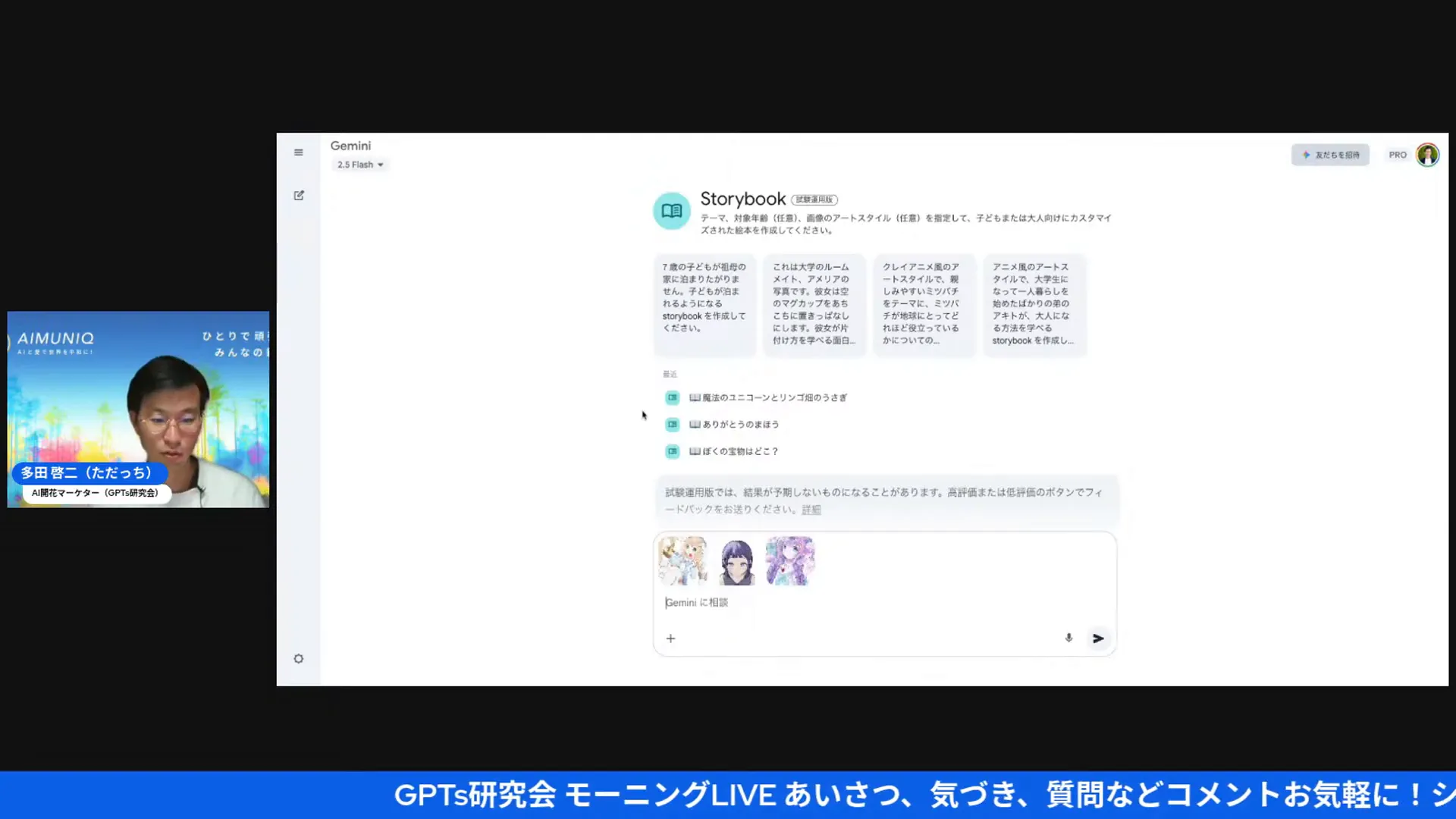

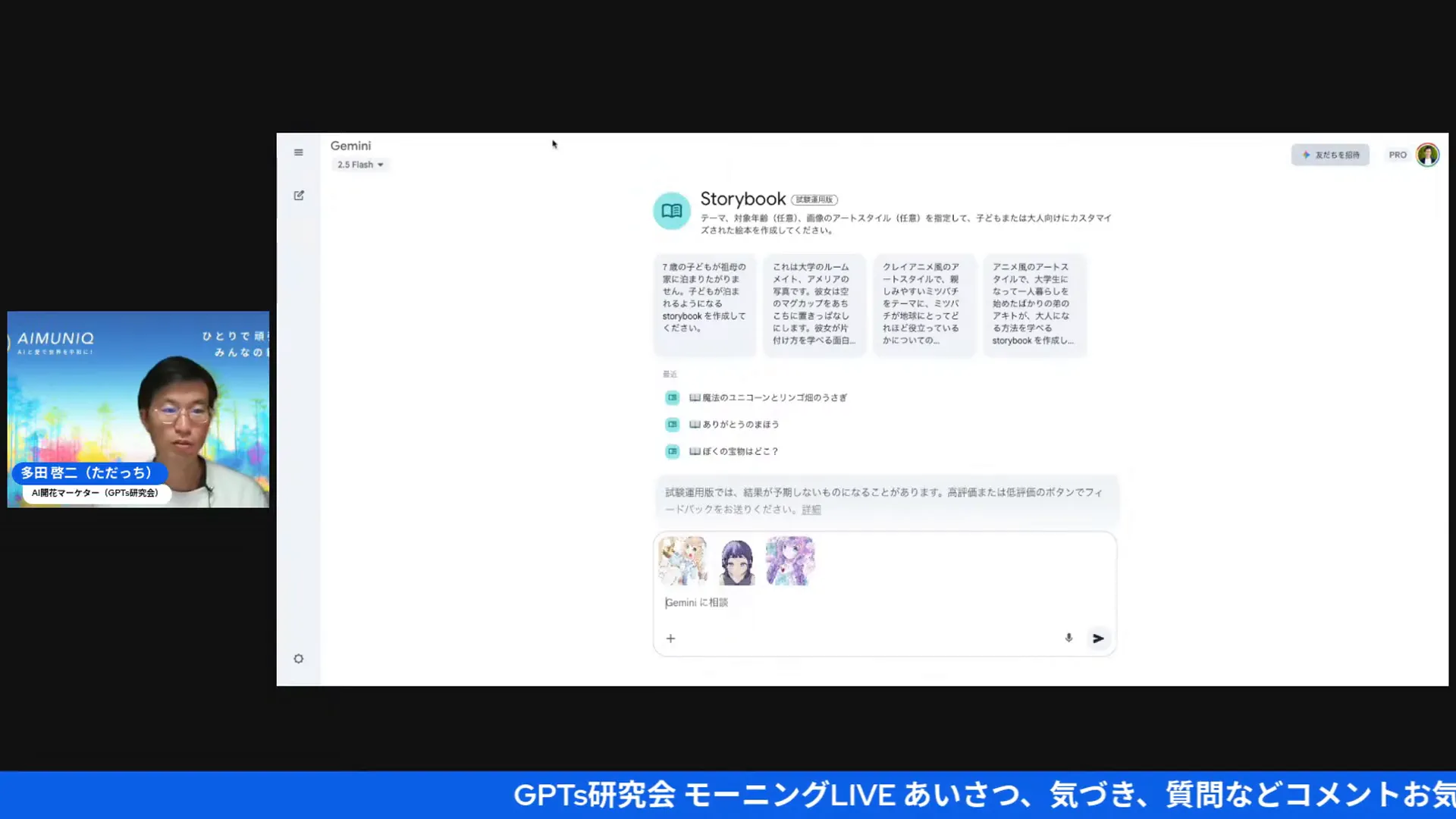

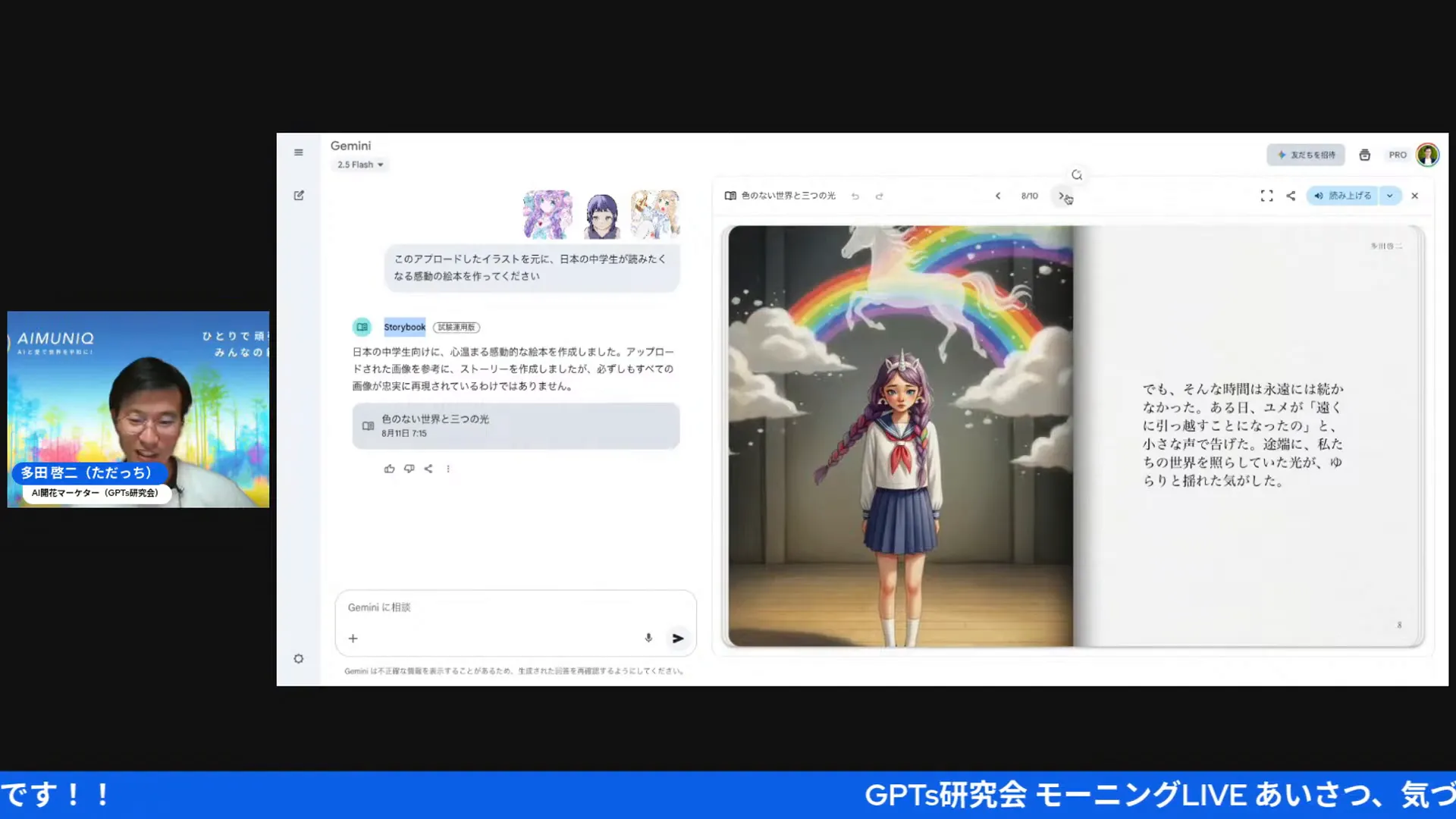

続いてライブで紹介されたのが、Geminiの「ストーリーブック」機能です。これは試験運用の機能ですが、テーマ・対象年齢・画像のアートスタイルを指定し、短いプロンプトを入れるだけで絵本が生成されます。さらに右上の「読み上げ機能」を使えば、生成した絵本を音声で子どもに聴かせることもできます。

僕が実際にやってみたこと(ライブ内の実験)

- トイプードルが新しい家族になる物語を作成(短いプロンプトで十分)。

- 子どもが描いたイラストをアップロードして、それを元に「日本の中学生が読みたくなる本」を生成しようとした実験。

- 読み上げ機能を使って、実際の絵本を音声で再生(子育て中の忙しい親には強力なアシスト)。

この機能のポイントは「パーソナライズのしやすさ」・「音声付きで体験提供できる点」です。親が忙しい時に子ども向けのコンテンツを手軽に作って提供できるし、教育コンテンツを作る企業やクリエイターにとっては新たな商機にもなります。

実務での使い方(僕のオススメテンプレート)

- 目的を決める(教育/販促/個人の記念等)。

- ターゲット年齢とトーンを明確にする(例:小学校低学年/優しい語り口)。

- プロンプト例を作る(主人公、舞台、問題、解決の流れを簡潔に)。

- イラスト素材を活用する(既存素材かオリジナルをアップロード)。

- 読み上げ音声の声質を選ぶ(落ち着いた女性/朗らかな男性 など)。

- 生成後は必ず人の校正を入れる(誤訳・文化的な配慮などをチェック)。

プロの絵本作家や出版社でなくても、教育事業者や地域の団体が自分たちの物語を作ることで、ローカルに刺さるコンテンツを低コストで生産できます。

🛠 Opal(オパール)—— AIワークフローをノーコードで組み立てる魔法の箱 ✨

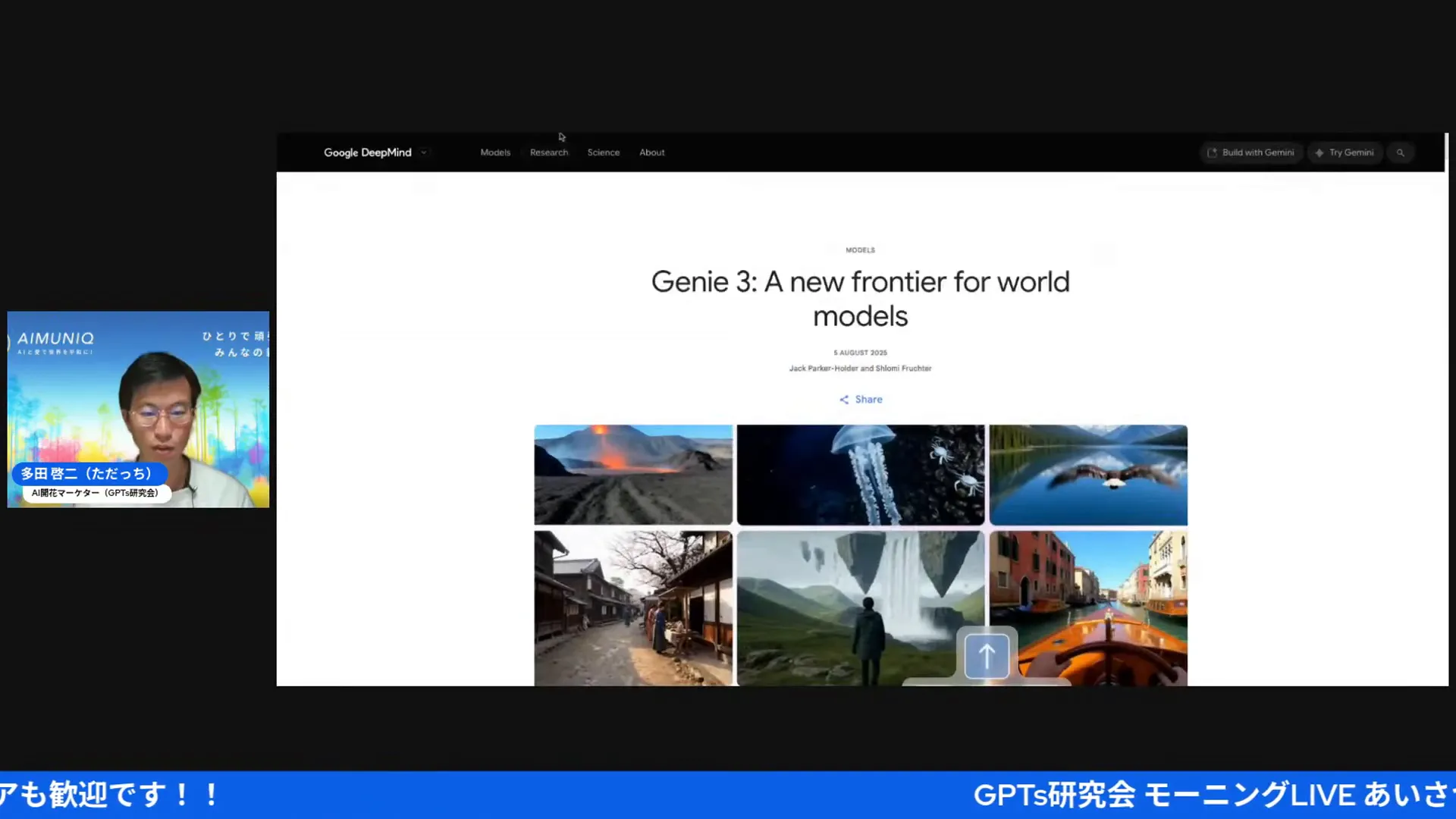

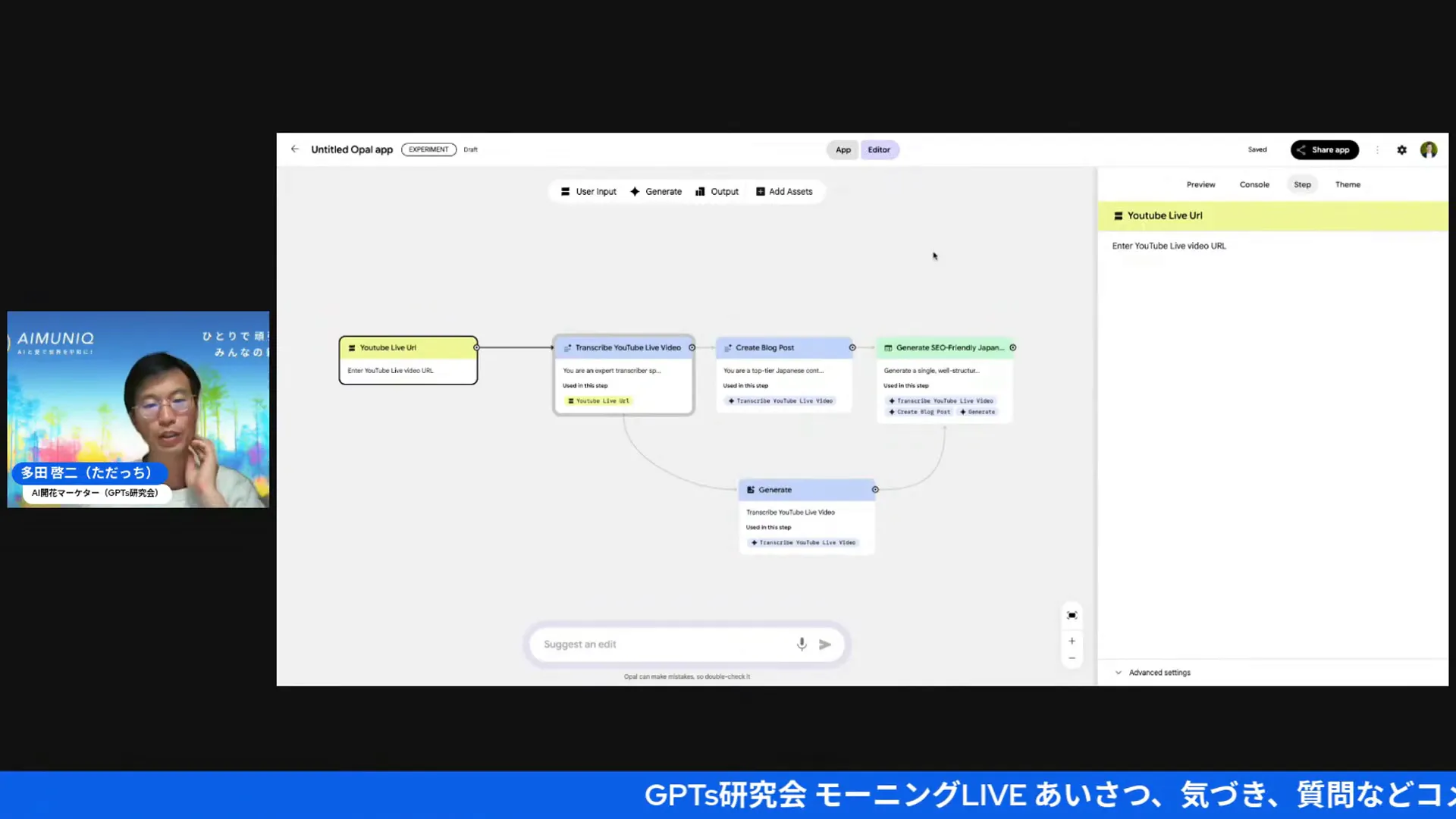

ここからが僕が一番ワクワクする部分、Opalの紹介です。Opalは「AIの設計図」を視覚的に組み立てられるツールで、今回のライブではYouTubeのURLを入れると自動で文字起こしして、それを元にGeminiでブログ記事を生成、さらに画像を作るワークフローを実演していました。

Opalでできること(要点)

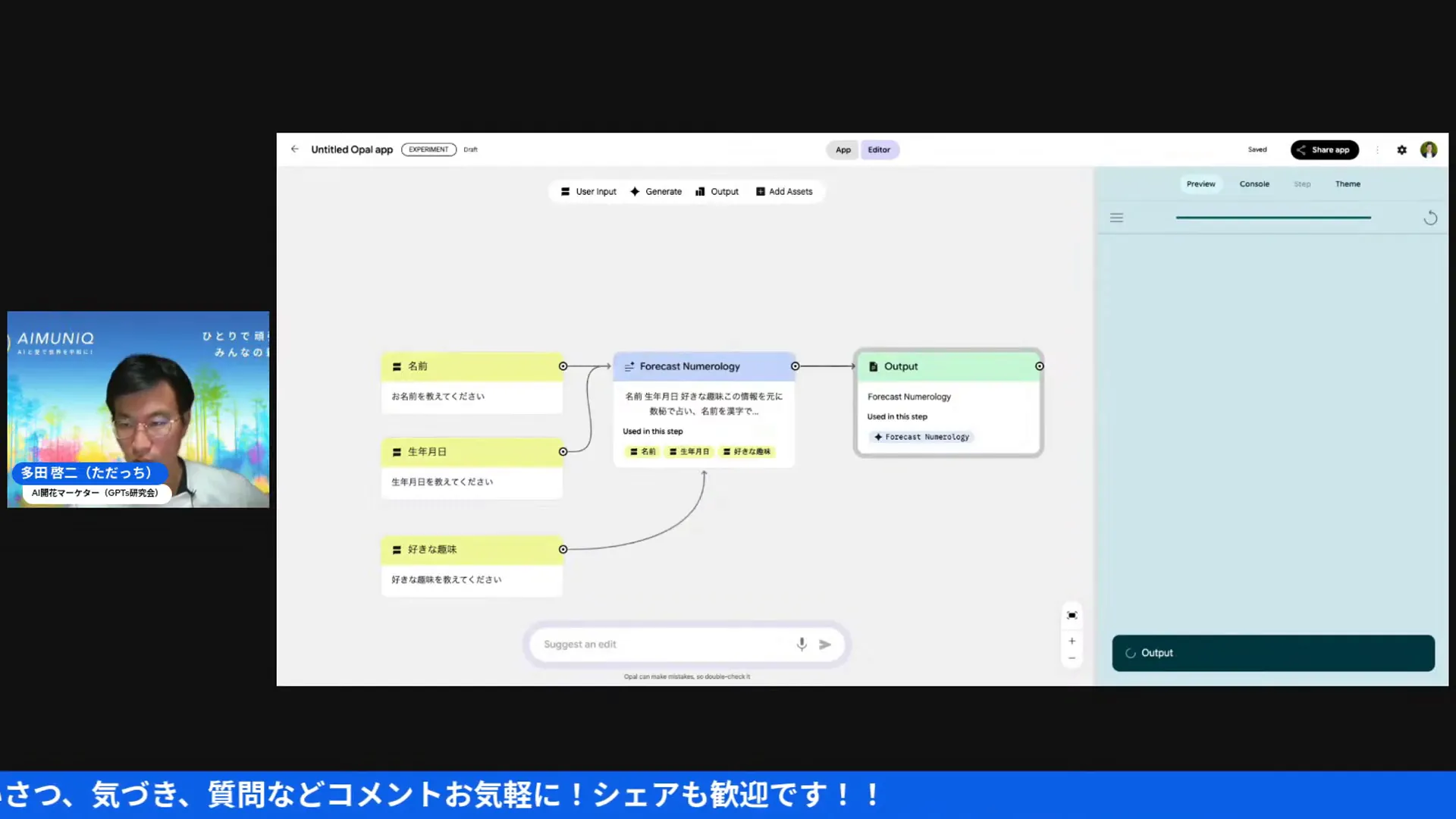

- 複数のAIモデルやサービスをパイプラインで接続できる(入力→処理→出力の一連を図で作るイメージ)。

- ユーザーインプット欄(名前・生年月日・趣味など)を作って、パーソナライズされた出力(診断レポートやコンテンツ)を生成できる。

- 画像生成(Gemini Flashや外部の画像生成API)、音声生成、テキスト生成などを自由に組み合わせ可能。

ライブでの具体例:YouTubeライブ→ブログ自動化の流れ

- YouTubeライブのURLをOpalに入力(またはYouTube API連携)。

- Opalが自動でトランスクリプト(文字起こし)を取得。トランスクリプトをクリーニング(不要な語句の除去)。

- Gemini(プロモデル)にトランスクリプトを渡して、要約&ブログ記事を生成。

- 生成された記事に合わせてイメージを生成(Imagen/イマージェンなど)し、記事に埋め込むための画像を作成。

- 最終アウトプットをGoogleドキュメント、Webページ、あるいはCMSに自動で送る。

この流れを作ってしまえば、僕らがコンテンツを1つ生み出すたびに同じ作業を繰り返す必要はなくなります。Opalは今でいうN8NやIFTTT、ZapierのAI版的な役割を果たし、非エンジニアでも実験的に試せる点が素晴らしい。

実務アドバイス(Opal運用時のチェックリスト)

- トランスクリプトの語彙や固有名詞を事前に学習させると精度が上がる(製品名・人名など)。

- 生成記事は必ず人の目でレビューする(誤情報や不適切表現の防止)。

- 画像生成は商用利用ポリシーを確認(著作権や肖像権に注意)。

- ワークフローのログ(どの段階で失敗したか)を残すこと。改善と再現性が高まる。

📑 NotebookLM(ノートブックLM)—— 情報整理とドキュメント生成の自動化 🧠

ライブではノートブックLMの詳細紹介は短めでしたが、重要性は大きいです。NotebookLMは大量の文献やドキュメントを読み込ませて、要点抽出・Q&A・レポート作成を自然言語でやってくれるツールです。

こんな場面で強い

- 大量の業界レポートや論文を短時間で読み込んで、経営会議向けに要点をまとめる。

- 顧客との長いメール履歴やチャット履歴を取り込み、ネガティブな要素(クレーム)を抽出して対応方針を提案させる。

- 採用候補者の履歴書や面接メモを一括で解析して、最終候補を短時間で絞る。

僕の実務では、NotebookLMを使って「週次ミーティングのアジェンダ作成」と「会議での決定事項の自動要約」を組み合わせています。ミーティング前に関連資料を全部放り込んでおくと、会議後には要約と次アクションが自動で出てくるんだよね。これだけで月に数時間〜十数時間の節約になる。

🧩 実践:YouTubeライブを丸ごとコンテンツ化する手順(Opal+Geminiの具体例)

実際に僕がOpalとGeminiでやったワークフローを再現可能な形でまとめます。順を追ってやれば非エンジニアでもできるはず。

前提(必要なもの)

- Opalアカウント(先行アクセスが必要な場合あり)

- Gemini(プロモデル)へのアクセス

- YouTubeの公開URL(もしくはAPIキー)

- CMS(WordPressなど)またはGoogleドキュメント出力先

ステップバイステップ

- Opalで新しいワークフローを作成する(Create New)。

- 入力ノードに「YouTube URL」を設定。OpalはURLから自動的にトランスクリプトを取得する設定を使う。

- トランスクリプトクリーニングノードを追加(不要語や繰り返しの削除)。

- テキストをGeminiに送るノードをつなぎ、「要約」「見出し生成」「記事化」を指示。)

- 記事文のトーン・文字数・SEOキーワードをGeminiに伝える(例:タイトル+導入+見出し+まとめを作る)。

- 生成した記事テキストを元にGemini FlashやImagenに「記事に適した画像」を生成させ、画像URLを取得。

- 最終出力(Googleドキュメント・WordPress投稿・SNS用テキスト)に送るステップを設定。

- 実行→結果を検証→必要に応じてプロンプト(指示文)を調整して再実行。

この一連をOpalで作っておけば、ライブ後のコンテンツ化を「自動化」できます。僕はこの仕組みを複数パターン用意していて、用途別に微調整して使い分けています。

💡 ビジネスで即使える具体アイデア(業種別)

ここからは実務で直ぐに使える活用案を業種別に紹介します。僕は中小事業者の応援をしたいので、特に「手が足りない」「アイデアはあるけど時間がない」人向けに落とし込みます。

サービス業(飲食/美容院/教室)

- ジェミニで「お店のストーリー」「よくある質問の回答」を自動生成し、HPやチラシに使う。

- ストーリーブックを活用して、子ども向けの体験イベントやワークショップの教材を作る。

- Opalで予約確認→アフターフォローの自動メール(パーソナライズ)を仕組化。

EC事業・メーカー

- 商品説明文・FAQをGeminiで自動生成し、ABテスト用のバリエーションを大量に作る。

- 製品の使い方動画をジェニエでプロトタイプ生成→顧客に事前体験を提供。

- NotebookLMでマーケットリサーチ資料をまとめ、企画会議で意思決定を高速化。

コンテンツクリエイター/教育事業

- Opalでライブ→記事→SNS投稿までの自動化パイプラインを作り、投稿頻度を劇的に上げる。

- ストーリーブックと読み上げで子ども向け定期購読コンテンツを提供。

- Geminiで講座の要約やテスト問題を自動生成し、学習管理を効率化。

🧪 ライブ内での失敗と学び(実験レポート)

ライブでは僕も実験的に動かしながらだったので、いくつか「うまくいかなかった点」や「注意点」が出ました。これを共有します。失敗は宝、だよね。w

よく起きた問題と対処法

- 元画像に引っ張られすぎる問題(ストーリーブックにアップロードしたイラストが反映されにくい) — 対処:画像を複数スタイルで準備、生成時にスタイル要素を明示的に指定。

- 英語プロンプトが必要な場面 — 対処:当面は英語でのプロンプト設計をテンプレート化。数ヶ月以内に日本語対応が深まる見込み。

- ワークフローのバグやタイムアウト — 対処:ログ取得と段階的実行でどこが失敗しているか切り分ける。

- キャラクター差し替えが難しい(Geminiのストーリーブックでキャラ変更が効きにくい) — 対処:外部の画像生成でキャラクター画像を生成して差し替える。

🧾 実際のプロンプト例(即コピペで使えるテンプレ)

ここでは僕がOpalやGeminiで使っている実例プロンプトをいくつか公開します。必要に応じて置き換えて使ってください。

① YouTube→ブログ用 要約プロンプト(英語例)

Prompt: “You are an expert content writer. Summarize the provided transcript into a 800-1000 word blog article in Japanese. Include a compelling title, introduction, 4-5 subheadings, and a conclusion. Output SEO-friendly headings and suggested meta description (2 sentences). Keep tone friendly and actionable. Highlight 3 practical takeaways and 2 calls-to-action.”

② ストーリーブック生成(日本語)

Prompt: “6歳向けの絵本を書いてください。主人公はトイプードルの「つぐ」。家族と仲良くなるまでの物語。やさしい語り口で、挿絵に合う短い文(1ページにつき20〜30文字)を12ページ分作成してください。最後に学びとなるメッセージ1文を加えてください。”

③ 画像生成用(Gemini Flash / Imagen)

Prompt: “Create a warm, watercolor-style illustration of a small apricot toy poodle named ‘Tsugu’ sitting on a blue cushion in a cozy living room, soft lighting, child-friendly, pastel color palette.”

英語プロンプトが必要な場合は、テンプレートを日本語で作ってから自動翻訳しつつ微調整するのが手っ取り早いです。僕は最初に日本語で想定文章を書いて、それをGPTで英語に最適化してもらう運用をしています。

❓ FAQ — よくある質問と回答(僕の実務から)

Q1: これらのツールは無料で使えますか?

A: 一部は無料枠がありますが、商用利用や大量生成を考えると有料プランが必要になることが多いです。特にGeminiのプロモデルやOpalの高度な接続は有料枠の可能性が高いので、費用対効果を試算してから導入を判断してください。

Q2: 日本語対応はどの程度ですか?

A: GeminiやNotebookLMは既に日本語対応が進んでいますが、Opalや一部の機能は英語ベースの操作が必要な部分もあります。ライブ内でも話した通り、数ヶ月〜半年でさらに日本語対応が強化される見込みなので、先に英語テンプレートを作っておくと安心です。

Q3: 著作権や肖像権のリスクはどう回避する?

A: 生成物の扱いは常に注意が必要です。特に画像生成で現実の人物に似せる、商標やブランド要素を使う際は法的リスクが発生します。商用利用前提ならば弁護士や権利処理担当と相談し、社内規程を作ることをオススメします。

Q4: 小さな会社でも導入可能?

A: 可能です。最初は小さなPoC(概念実証)を1つ作っておくと良いです。僕は自分の業務の中で「週次のブログ自動化」「メールのテンプレ自動化」など小さいプロセスをOpalで作り、効果が出たものからスケールしました。

Q5: 学習コストはどのくらい?

A: 個人差はありますが、基礎的な操作であれば数時間〜数日のハンズオンで試せます。Opalのようなワークフロー設計は最初は直感的ではないですが、繰り返すほど効率化できます。僕の経験では10回ワークフローを作ればかなり慣れますよ。

📈 成果を出すためのマインドセットと実務のコツ(ひろくん流)

最後に、僕がいつも伝えている「AIを使い倒すための考え方」を共有します。これは単なるツールの話ではなく、成果を出すための根本です。

3つの行動原則(田中流)

- 共創>競争:AIはツールであり、共に創るパートナー。独りよがりで使うと効果が出にくい。

- 失敗はネタにする:まず実験して失敗をデータ化。失敗からテンプレートを作り直す。

- 家族第一の視点:ビジネスは働き方を豊かにするための手段。自動化で生まれた時間は大切に。

このマインドセットを持って毎日5分でもAIに触る習慣を作ると、半年後の差が大きくなります。僕は毎朝MyGPT(僕の分身AI)にコーチングを受ける習慣を365日以上続けています。小さな習慣が大きな差を生むんだよね。

📣 僕からのお知らせ(30日メルマガ&GPTs研究会)

ここで少し宣伝させてください。僕は「30日メルマ講座」というワークを用意していて、僕のMyGPTの分身が毎日問いかけを送る形で自己理解と行動の変化を促します。毎日5分ずつの簡単な問いかけで自分の方向性を見つけるための仕組みです。

また、GPTs研究会では毎日最新のAI情報をライブ配信でお届けしています(おかげさまでメンバー数は5,200人を突破しました)。興味があればぜひご参加ください。一緒に実験していきましょう。

🚀 まとめ — 今日からできる3つの行動

ライブで僕が伝えたことを要約すると、行動はシンプルです。今日からできる3つ:

- Geminiで短いプロンプトを投げて記事・絵本・音声を1つ生成してみる。

- Opalで「1つの入力→1つの出力」の自動化フローを作ってみる(たとえば「録音→文字起こし→要約」)。

- NotebookLMに関連資料を放り込んでレポート要約を試してみる。

最初は雑でいい。失敗を繰り返してテンプレート化するのが最短距離だよ。僕もそうやってここまで来たから、安心してトライしてね。

🔚 最後に — 僕(ひろくん)からの一言

AIは「知っている人だけが得をする」時代になってきました。でも、それは怖いことじゃなくて、僕らがワクワクを形にしやすくなるチャンスだと思っています。家族や仲間、顧客をハッピーにする仕組みを作る手段として、ツールを使い倒していきましょう。

何か一緒に実験したいことがあれば、僕のコミュニティや30日講座に来てください。分身AIと一緒に、あなたのビジネスを加速させる手伝いをします。今日はここまで。ではまた次の実験でお会いしましょう。行ってらっしゃい!

📚 参考(僕がこのライブで触れたリソース)

- Gemini(Google) — 文章生成・要約・画像・音声などの多機能モデル

- Opal(Google) — ワークフローオーケストレーター(視覚的にAI連携を設計)

- NotebookLM(Google) — ドキュメントの要約・Q&A・リサーチ支援

- Imagen / Imaginative image models(画像生成、ライブではイマージェン4の言及あり)

📩 最後のお願い(コミュニティ&フィードバック)

この記事が役に立ったら、ぜひ僕の30日講座やGPTs研究会をチェックしてみてください。実験の途中で得られた小さな発見や、あなたの活用事例を共有してもらえると嬉しいです。AIは共創の道具、僕たちでより良い仕組みを作っていきましょう。

リンク挿入について(ご確認ください)

ご提供のリンク一覧が空のため、本文へ実際のURLを挿入することができませんでした。代わりに、この記事のどの語句にリンクを入れるのが適切か(アンカーテキスト=1〜3語)を提案します。リンクURLをご提供いただければ、以下の箇所へ実際に埋め込みます。

- Gemini — 「ジェニエ(ジーニー/Gemini)」を説明している段落内の“Gemini”にリンク(例: Gemini)

- ジェニエ — ジェニエのデモや可能性を述べている段落内の“ジェニエ”にリンク

- Opal — Opalの紹介やワークフロー説明の段落内の“Opal”にリンク

- NotebookLM — ノートブックLMの効果や活用例を説明している段落内の“NotebookLM”にリンク

- ストーリーブック — 絵本生成機能を説明している段落内の“ストーリーブック”にリンク

- YouTube — 動画リンクやライブ本体の紹介箇所の“YouTube”にリンク

例(HTMLでの挿入イメージ):

動画本体(ライブ)はこちらのチャンネルでチェックしてください: YouTube

このまま私に実際のURL一覧を渡していただければ、該当アンカーテキストに沿って本文内の最適な箇所へリンクを埋め込んだJSONをお返しします。URLは各アンカーごとに1行ずつ、またはキー付きの形式(例: Gemini: https://…)でお送りください。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |