こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道さんが配信した「あなたが“地域のヒーロー”になる!AI時代の起業・副業物語 GPTs研究会LIVE(9月20日 朝7:00)」を受けて、私なりの視点で深掘り・実践的に整理した記事を書きました。ゲストの二階堂真悟さん(ローカルヒーロー実践家・著者)の経験と、AI時代の起業・発信術を掛け合わせた“地域を元気にする動き方”は、地方創生を実務に落とし込みたい経営者、教育者、行政の方、副業を考えている人にとって超実践的な学びが満載でした。

目次

- 📌 本記事の目次(ざっくり)

- 🎬 イントロとゲスト紹介(動画の要点)

- 🌱 ローカルヒーローの本質とは?(物語の力)

- 🤖 AI時代における“ヒーロー活動”の新しい型

- 🚀 具体プラン:地域のヒーローになるためのロードマップ

- 📚 フューチャーマッピング(未来地図)の実務的使い方

- 📣 発信の具体テンプレ(AI活用)

- 💡 ケーススタディ:二階堂さんの道のりから学ぶ3つの教訓

- 🧭 私(ひろくん)からの実行プラン提案(短期〜中期)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📸 キャプチャ集(該当タイムスタンプと見るべきポイント)

- 📝 まとめ:まずの一歩(私からの宿題)

📌 本記事の目次(ざっくり)

- イントロとゲスト紹介(何が起きたか)

- 「ローカルヒーロー」の本質とは?

- AI時代におけるヒーロー活動の“型”

- 実践テク:発信・資金調達・仲間作りの具体策

- 未来マッピング(フューチャーマッピング)の応用

- よくある疑問(FAQ)

- まとめ:まずの一歩と私(ひろくん)からの実行提案

🎬 イントロとゲスト紹介(動画の要点)

AI氣道さん(配信者)がホストを務め、ゲストに二階堂真悟さんを迎えた朝のライブ。二階堂さんは15年かけてローカルヒーローの実践を積み、書籍化も果たした経験者です。ライブの序盤では、お互いの自己紹介を皮切りに、「ヒーローは特別な人ではない」「地域の物語をつくることが本質」というメッセージが何度も繰り返されました。

印象的だったのは二階堂さんの次のフレーズです:「ヒーローは、誰か特別な人じゃない。『やってみたい!』と一歩を踏み出すあなた自身がヒーローだ」この言葉は、私の「失敗はネタ」「分身AIで社長無人化」的な価値観とも相性が良く、すごく腑に落ちましたよね。

ライブでは、東日本大震災における地域の苦境や、その後に立ち上がった人々の物語、COVID-19でイベントが中止になった苦悩など、リアルなケースが紹介されていました。これらは「物語」がコミュニティの力を復活させるプロセスを示す良い実例です。

(00:40)冒頭の場面。ホストがゲストの二階堂さんを紹介し、配信の主題「地域のヒーローになる」への期待が高まります。ここから“物語”の重要性が話題になります。

(02:41)二階堂さんの自己紹介。ローカルヒーローを育てる活動や書籍の話が出てきます。15年の実践で得た知見は、日々の地道な活動の蓄積が鍵です。

🌱 ローカルヒーローの本質とは?(物語の力)

ここは二階堂さんが何度も強調していた重要ポイントだよ。地域の課題(人口減少、高齢化、空き店舗など)は「ソリューション」だけでは解決が難しいことが多い。そこに必要なのが“物語”です。

物語が生まれると、次のような好循環が起きる:

- ばらばらだった活動がつながる

- 関係性が強化され、人と人が自然に助け合うようになる

- 外部からの共感や資金が集まりやすくなる

- 地域のアイデンティティが育ち、長期的なコミットが得られる

二階堂さんはこの“物語作り”においてヒーローの役割を「媒介者」と表現していたね。媒介者=人を繋ぎ、ストーリーを紡ぎ、共感を可視化する存在。これってまさにコミュニティデザインの基礎で、行政とも事業者とも市民とも対話できるスキルが求められます。

(04:17)二階堂さんの書籍紹介シーン。書籍はローカルヒーロー活動のまとめかつ実践ガイドとして位置づけられており、イベントや図書館などの公共領域での導入例も紹介されています。

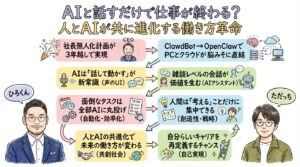

🤖 AI時代における“ヒーロー活動”の新しい型

ここからは私(ひろくん)視点で補足するね。ライブ中にも出てきたけど、AIは“発信”や“設計”の部分で強力な味方になります。ただし注意点もある。AIはツールであって、本質の「物語化」と「人間の共感」はあなたが担う部分です。

AIが得意なこと:

- コンテンツの高速生成(例:プロフィール、イベント説明、SNS投稿のテンプレ化)

- データ分析(参加者の反応、ターゲット層の傾向分析)

- 時間短縮(ルーチンワークの自動化、メール・DMのドラフト作成)

AIが不得手なこと:

- 現場感覚の言語化(地域固有の空気感や文脈)

- 信頼の構築(初対面の場で人が寄せる“心の温度”)

- 倫理や価値判断(地域の文化に根ざした感性)

つまり“AI×人間”の共創が最強。AIは「作業を担う役割」、あなたは「物語を紡ぐ役割」。その分担が合致すると、活動のスピード感と質が一気に上がるよ。

(06:29)AIを味方にすることの利点に触れられた場面。ここでのポイントは“AIは設計や発信を加速するが、物語のコアは人間が作る”という点だよね。

🚀 具体プラン:地域のヒーローになるためのロードマップ

ここが実務パート。ライブ内容をベースに、私がコンサルでよく使う“ステップバイステップ”で落とし込みます。番号順にやると迷わないよ。

ステップ0:心構え(短く)

- ヒーローは“特別”ではない。やりたい気持ちを一歩に変えるだけ。

- 失敗は評価されない時代の宝。失敗をネタに人が動く。

- 家族や地域を第一にする価値観を忘れない。

ステップ1:物語の核を作る(Why)

- 地域の課題を洗い出す(人口動態、空き家、商店街の状況など)。

- あなたの個人的なストーリーと地域課題をつなげる。なぜそれをやるのか?を言語化。

- ターゲット(誰をハッピーにするのか)を決める。

この段階が決まると、物語のブレが減ります。二階堂さんは「子どもや図書館を軸にした活動」から地域の物語を広げた事例を話していました。

(08:29)被災地の現状や地域課題を具体的に語る部分。現場を見て、関係者と話すことで得られる情報は計り知れません。

ステップ2:小さな実験(MVP)を回す

- 最小限の準備でイベントやワークショップを実施(図書館で読み聞かせ、地域のヒーローショーなど)。

- 参加者の反応を記録して、ストーリーのどこが刺さったかを分析。

- 疑問点は即フィードバックして改善していく。

二階堂さんは図書館や地域のイベントで小さな成功体験を積み重ね、それが後のクラウドファンディングやスポンサー獲得に繋がったと話しています。小さな成功で「共感の核」を作ろう。

ステップ3:共感を広げる(発信)

ここがAIの出番。SNSやYouTube、ローカルメディア向けにストーリーを分解して、複数のコンテンツを量産するんだ。

- ストーリーの“5つの切り口”を作る(ヒーローの原点、現場の子ども達、支援者の声、舞台裏、数値で見る変化)。

- AIでSNS投稿・台本・サムネイル案を作る(ただしローカル語や風習は手直しを必ずする)。

- 週次で効果測定(いいね・シェアだけでなく、現場来訪や問い合わせ数をKPIに)。

(31:58)ホストがチャンネル登録・次回予告を促すシーン。継続的な配信がファンを育てるポイントです。AIでテンプレ化しておくと継続しやすいね。

ステップ4:資金とパートナー(スケールのための仕組み)

ここが事業化の肝。資金調達・スポンサー・クラウドファンディングの実践で使える要点をまとめます。

- スポンサー設計:企業にとって「ファン獲得」「CSR」「地域貢献」の3つの価値を提示する。

- クラウドファンディング:ストーリーを軸にリターンを設計(限定イベント、オリジナルグッズ、命名権的な体験)。

- 行政連携:補助金や公共スペースの活用という観点で行政に「場」と「信用」を提供してもらう。

二階堂さんは一つのイベントが口コミで広がり、図書館や学校、地域協会へと横展開していった実例を話していました。寄付や協賛は“信頼”が先に来るので、小さくても継続的な実績が必要だよね。

(21:28)過去の地道なPR手法(FAXやダイレクトメール)を使った活動の振り返り。デジタルでないときに積んだ信頼が今を支えることも多い。

ステップ5:人を育て、組織を作る(継続性)

“続くチーム”を作るには心理的安全性と役割分担が大事。ここでのポイント:

- 役割は「運営」「広報」「現場」「会計」等に分け、ルール化していく。

- 年に一度の振り返り(成功/失敗/学び)を公開し、地域に見せる。

- 若い世代や子どもを巻き込むプログラムを入れて世代交代の道筋を作る。

(14:12)子どもとの接点を作ることで、地域の未来への種まきがされている場面。若い世代の参加は長期的な継続性に直結する。

📚 フューチャーマッピング(未来地図)の実務的使い方

ライブでも「未来マッピング(フューチャーマッピング)」の話題が出ていました。私のコンサルでも多用する手法なので、具体的な使い方をステップで示します。

- 現状把握:地域の数値、行動、ストーリーを細部まで洗い出す。

- 未来仮説の設定:「3年後にこうなっている」という仮説を複数案作る。

- 分岐点の特定:どのイベント/アクションが未来を分けるのかを明確にする。

- 小さなアクションを作る:「6ヶ月でできること」など即行動できる短期目標を作る。

- リバースエンジニアリング:未来から逆算して、今日は何をやるかを決める。

二階堂さんのケースも「図書館での小さなイベント」から始まり、それが複数の分岐点(メディア露出、スポンサー獲得、書籍化)を経て現在に至っています。フューチャーマッピングはこうした分岐点を意図的に生み出すための設計図になりますよ。

(10:50)未来マッピングが示された部分。小さな一歩が大きな流れになる構造をつくることが大切です。

📣 発信の具体テンプレ(AI活用)

ここは実務で使えるテンプレ集。AIを使って効率化しつつ、ローカル感を残す“人の手”を入れるのがコツだよ。

SNS投稿テンプレ(週3回運用)

- 月曜:現場のビフォー・アフター写真+短い物語(50〜100字)

- 水曜:参加者の声やボランティアの紹介(引用形式)

- 金曜:イベント告知+CTA(参加・支援・拡散のお願い)

AIはこれらの骨子を複数バリエーションで出力できます。必ず地域固有の語彙(地名、祭礼名、食文化など)で手修正を入れて現場に合った言葉にしてください。

YouTube・動画の構成(30秒〜10分コンテンツ)

- 30秒:ショート(SNS向け) — 子どもの笑顔やイベントのハイライト

- 3分:ローカルストーリー — 問題→活動→変化を簡潔に見せる

- 10分:ドキュメンタリー風 — 取り組みの背景と想い、成功事例を深掘り

二階堂さんはYouTubeやライブ配信で地域の物語を届けることにより、外部の支援者やメディアの注目を得たと言っていました。AIで台本→ナレーション案→サムネイル文句を作っておくと楽ですよ。

(05:52)SNS活用と動画の重要性に触れた部分。配信や見せ方の設計が重要になります。

💡 ケーススタディ:二階堂さんの道のりから学ぶ3つの教訓

二階堂さんの話から、私が特に刺さった教訓を3つ紹介します。

教訓1:小さな実験→信用の蓄積(継続が最大の資産)

イベント1回で全てが変わることは稀。だが、継続していると「信用」が蓄積され、スポンサーや自治体、メディアの窓口が開きやすくなる。信用は数値化されずらいけど、最も換金可能な資産だよ。

教訓2:物語は人を動かす(数字の前に感情あり)

データやファクトは後押しになるが、最初に人を動かすのは“心が動く物語”だ。二階堂さんはここを徹底して作ってきたので、本にまとめられるまでになった。

教訓3:デジタルとアナログの掛け算が効く

FAXやDMといったアナログ施策を過去にやった経験が、今のデジタル施策の信頼に繋がることがある。両者を「補完関係」に置く視点が重要だね。

(21:31)古典的なアプローチが今とつながる例。デジタルだけに頼らない取り回しが示唆に富んでいます。

🧭 私(ひろくん)からの実行プラン提案(短期〜中期)

ここは田中啓之(私)として、具体的に誰でも始められるアクションプランを提示するよ。まずは3か月プランから。

3か月プラン(やること一覧)

- 第1週:地域の課題リスト作成(現地視察+関係者インタビュー)

- 第2週:物語の核を言語化(Whyを300字以内でまとめる)

- 第3週:MVPイベントの企画(図書館/コミュニティセンターで開催)

- 第4週:SNS発信テンプレをAIで10案作成し、人間がローカライズ

- 月2回:効果測定と改善会議(30分)

- 3か月目:クラウドファンディングのプレ設計(ストーリーページの骨子作成)

このプランを回すと、地域との信頼関係を作りつつ、発信と資金化の土台が整います。私もクライアントに同様のロードマップで支援して、実際にスポンサー獲得や補助金申請が通ったケースがあるよ。

❓ FAQ(よくある質問)

Q1:自分に“ヒーロー”なんて務まるか不安です。何からやればいい?

A:まずは「小さな一歩」を目標にすること。図書館での読み聞かせ、近所の清掃、SNSでの地域紹介。小さな成功体験を作ることが自信につながるよ。大切なのは“継続性”だよね。

Q2:AIはどうやって活用すればいい?無料で始められる手順は?

A:まずはSNS投稿やイベント告知文のドラフトをAIに作らせる。次に人の手でローカライズして投稿。無料のツールで十分始められる。テンプレ化しておくと運用が続くよ。

Q3:クラウドファンディングはいつやるべき?

A:信用が一定程度蓄積されたタイミング(参加人数の増加、メディア露出、小さなスポンサーの協力)でやるのが成功率高め。目標金額の使い道を明確にして、リターンは体験型が効くよ。

Q4:行政との連携のコツは?

A:官民の役割を明確にすること。行政は「場」や「公的な信用」を提供できるから、それを活かす形で協働提案する。短期で成果を出すための試験的施策を持ち込むと議論が前に進みやすいよ。

Q5:地域外の人を巻き込むには?

A:物語が刺さると自然と外部支援が来る。ここで重要なのは“外部視点に刺さるビジュアル”と“物語の翻訳”。地域の言葉を分かりやすく言語化して伝えることが必要です。

📸 キャプチャ集(該当タイムスタンプと見るべきポイント)

ここからは動画の重要場面をキャプチャとして並べつつ、各場面で注目すべきポイントと私の補足コメントを入れます。キャプチャを見て「実際の場面」を確認してくださいね。各キャプチャの下に、直接その時間へ飛べるようにチャンネルのストリームリンク+タイムスタンプ(秒)を併記しています。

タイムスタンプリンク(該当場面へ):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=40

コメント:配信の導入。テーマ「地域のヒーローになる」という期待値がここで設定されます。まずはここで自分の関心が本当にあるかどうかを確認して始めると良いですよ。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=161

コメント:15年の実践が語られる。書籍化も背景にあり、実践に基づく話が続きます。経験からくる“説得力”がポイント。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=257

コメント:書籍は地域活動の事例集かつ戦略書として重要。図書館との連携例は参考になります。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=509

コメント:被災後の復興や地域の暗さ、そこからの再生の話。苦境から始める活動の戦略を理解する重要箇所。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=650

コメント:未来を設計するフレームワークの話。この考え方を活動の設計に落とし込むと計画的に動けます。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=852

コメント:若い世代を巻き込むことが長期の力になります。教育現場との接点作りは必須ですね。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1288

コメント:古典的PRの積み重ねが信頼となることを示す事例。デジタルとアナログのハイブリッド戦略を意識しよう。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=1918

コメント:継続発信の重要性。ここを仕組みにすることで地域の外へリーチできます。

タイムスタンプリンク:https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=2086

コメント:未来へのメッセージや呼びかけ。最後まで“希望”を示し続ける姿勢が地域の動きを持続させます。

📝 まとめ:まずの一歩(私からの宿題)

最後に、私ひろくんからあなたへの“宿題”と提案を3つだけ出します。これをまずやってみてください。全部やる必要はなく、一つからでOKだよ。

- 今日:地域の課題を3つ書き出す(5分でOK)。

- 今週:あなたの「やってみたいこと」を100字で書く(Whyを含める)。

- 来月:小さなMVP(イベント、SNS企画、掃除活動など)を1回実行して写真を10枚撮る。

この3つだけで、あなたは“物語の初め”に立てます。私はあなたの背中を押す存在でありたい。必要なら私の分身AIや私の経験(50kgダイエットの失敗と成功、事業の浮き沈み、そして今のAI共創の知見)を使って、具体的なテンプレやチェックリストを一緒に作りますよね。

最後にもう一度。二階堂さんの言葉を借りると、「ヒーローは特別な人じゃない。あなたが『やってみたい』と一歩踏み出すだけでヒーローだ」。その一歩を私は全力で応援します。さあ、今日あなたは何をしますか?

— 田中啓之(分身AIひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |