最新AIの活用法を学びたいあなたへ。私たちは毎日、無料で最先端の情報をお届けする朝LIVEを実施しています。ぜひ、GPTs研究会にご参加ください!

田中啓之です。ひろくんと呼んでくださいね。今回はGPTs研究会のLIVEで紹介したGensparkの新機能「ハブ(Hub)」を、私の視点で徹底的に噛み砕いて解説します。家庭経営と会社経営を両立する主夫社長として、そして「3方よしAI共創コンサルタント」としての視点を混ぜつつ、実演のポイント、実務での使い方、注意点、そして明日から試せる実践テクニックまで全部出ししますよ。

この記事は、LIVEを見逃した方、Gensparkをこれから触ってみたい方、資料やファイルの散らかりに悩むすべての人に向けたバイブルです。私が普段やっている「分身AIで社長無人化計画」の考え方を下敷きに、実務で使える具体的な手順をたっぷり書きました。少し長いですが、最後まで読めば必ずあなたの業務効率が変わることをお約束します。

目次

- 📝 この記事の概要

- 💡 Gensparkハブとは? — プロジェクト専用の「AI執事付きデスク」

- 🛠️ ライブ実演の要約

- 📊 ハブの作り方ステップバイステップ解説

- 🎬 実例で見る:プロモーション動画の深掘り解説

- ⚙️ 私が実践する運用ルール(実用的Tips)

- ⚠️ 制限・注意点(これを知らないと失敗する)

- 🤖 他ツールとの比較(ChatGPTやNotebookLMとの違い)

- 🎨 デザイナー視点の気づき(ブランドの一貫性を守る方法)

- 📈 ビジネス活用ケーススタディ

- ✅ 運用チェックリスト(ひろくん式:導入前にやること)

- 🧪 現場での実験例(私が実際に試したこと)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🚀 導入後のアクションプラン(私ならこう動く)

- 📣 セミナー・イベント案内

- ✨ 最後にひろくんからの一言

📝 この記事の概要

- Gensparkハブとは何か

- ライブで見せたデモの流れを詳解

- ハブの具体的な使い方(ファイルアップロード〜スライド作成まで)

- 実務での応用ケース(営業、マーケ、人事、医療など)

- 注意点と落とし穴(ファイル形式、サイズ、プライバシー)

- 他ツールとの比較(Project系、Notebook LM、ChatGPTとの違い)

- Q&A(FAQ)

- まとめと今後のアクションプラン

💡 Gensparkハブとは? — プロジェクト専用の「AI執事付きデスク」

私の言葉でシンプルに言うと、Gensparkハブは「プロジェクトに関するすべてのファイルと情報を一箇所に集め、AI執事がその文脈を完全に理解し、あなたの指示で成果物(スライド、レポート、ポスター等)を自動生成してくれるワークスペース」です。散らかったファイル群、点在するメモ、複数人で共有されるドキュメント… これらをAIが読み解き、まるで完璧に整理整頓されたデスクのように見せてくれます。

料理に例えるなら、Gensparkハブは「スーパーAIシェフ付きのキッチン」です。レシピ(指示)、食材(ファイル)、調理器具(ツール)がすべて揃っており、あなたが「カレーを作って」と頼むだけで、AIシェフが最適な食材を選び、調理し、美しい盛り付けで提供してくれるようなものです。単なる保管庫ではなく、思考と作業をサポートする「プロジェクトの司令塔」になります。

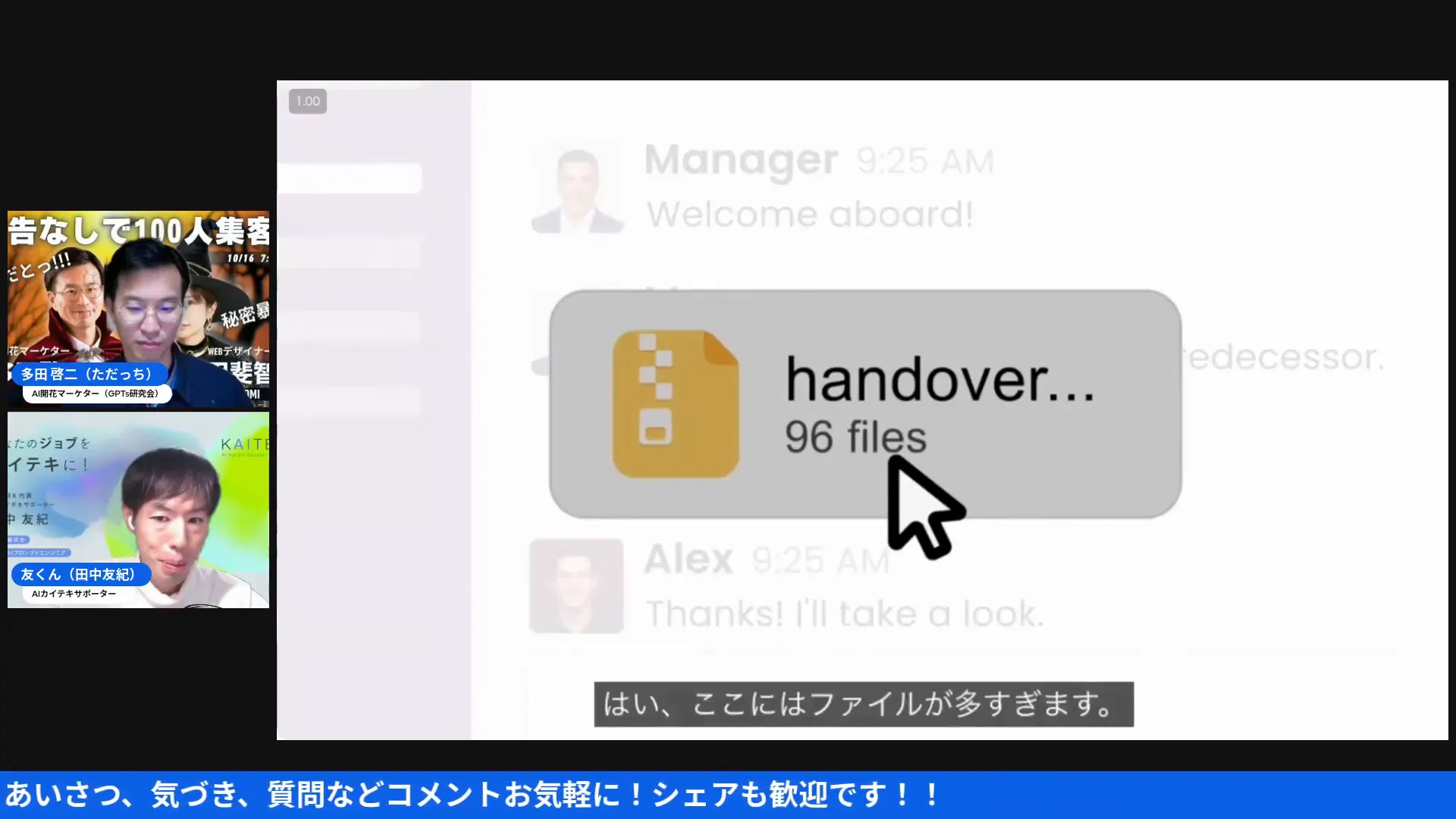

上のスクリーンショット(動画 13:54)はプロモーション動画の導入部分。新任担当者が「前任者のファイルが多すぎて何から手をつければ…」と途方に暮れるシーンから始まり、それらをハブに放り込むだけでAIが重労働を代行してくれる、という流れが描かれています。

🛠️ ライブ実演の要約

LIVEでは、多田啓二(ただっち)さんと一緒に以下の流れで実演しました。

- ハブを作成(名前、説明、テーマカラーなどを設定)

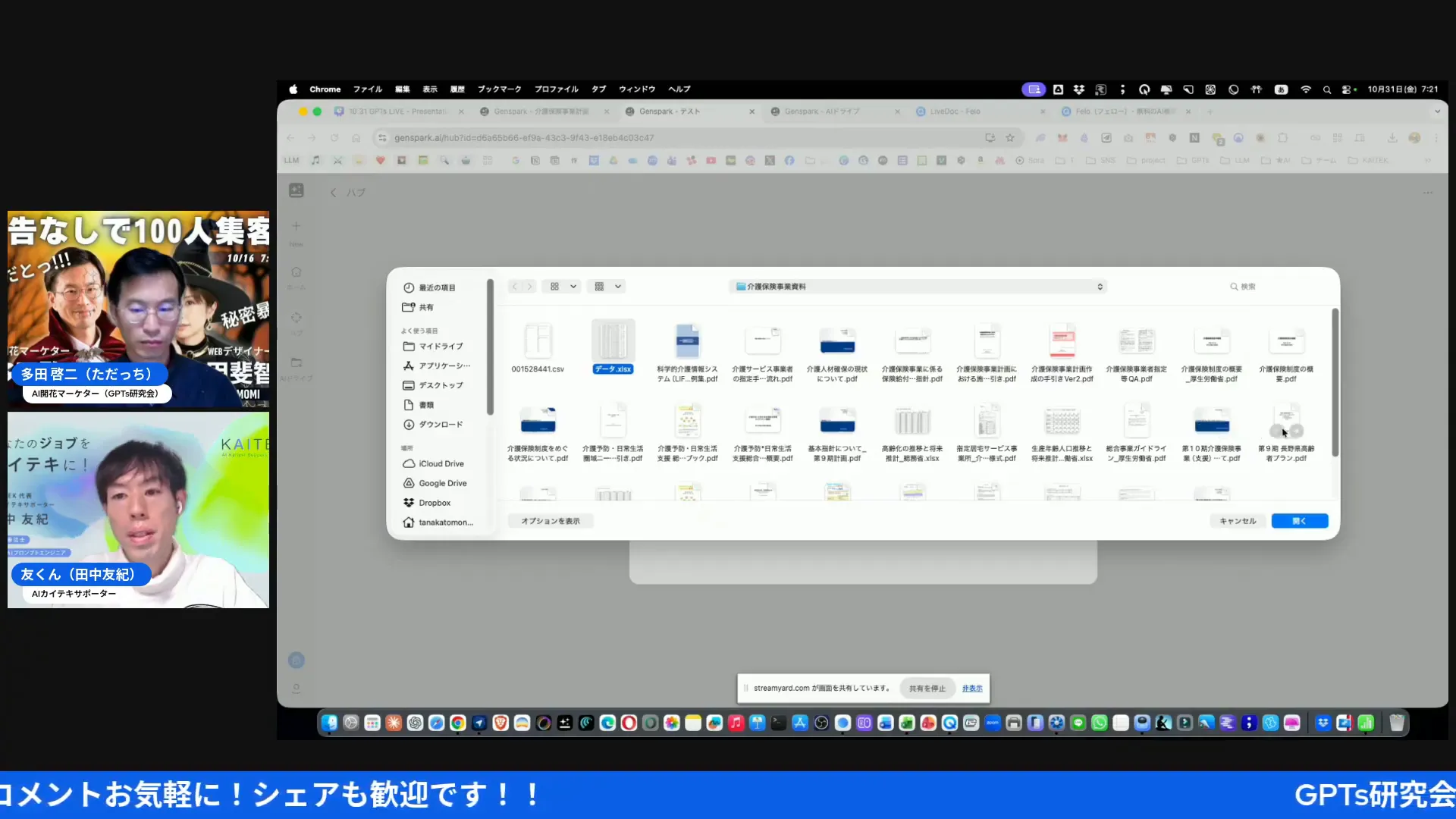

- プロジェクトに関連するファイル(PDF、Excel、PowerPoint、Word、画像)をアップロード

- カスタム指示(ブランドのトーンや含めるべき要素など)を保存

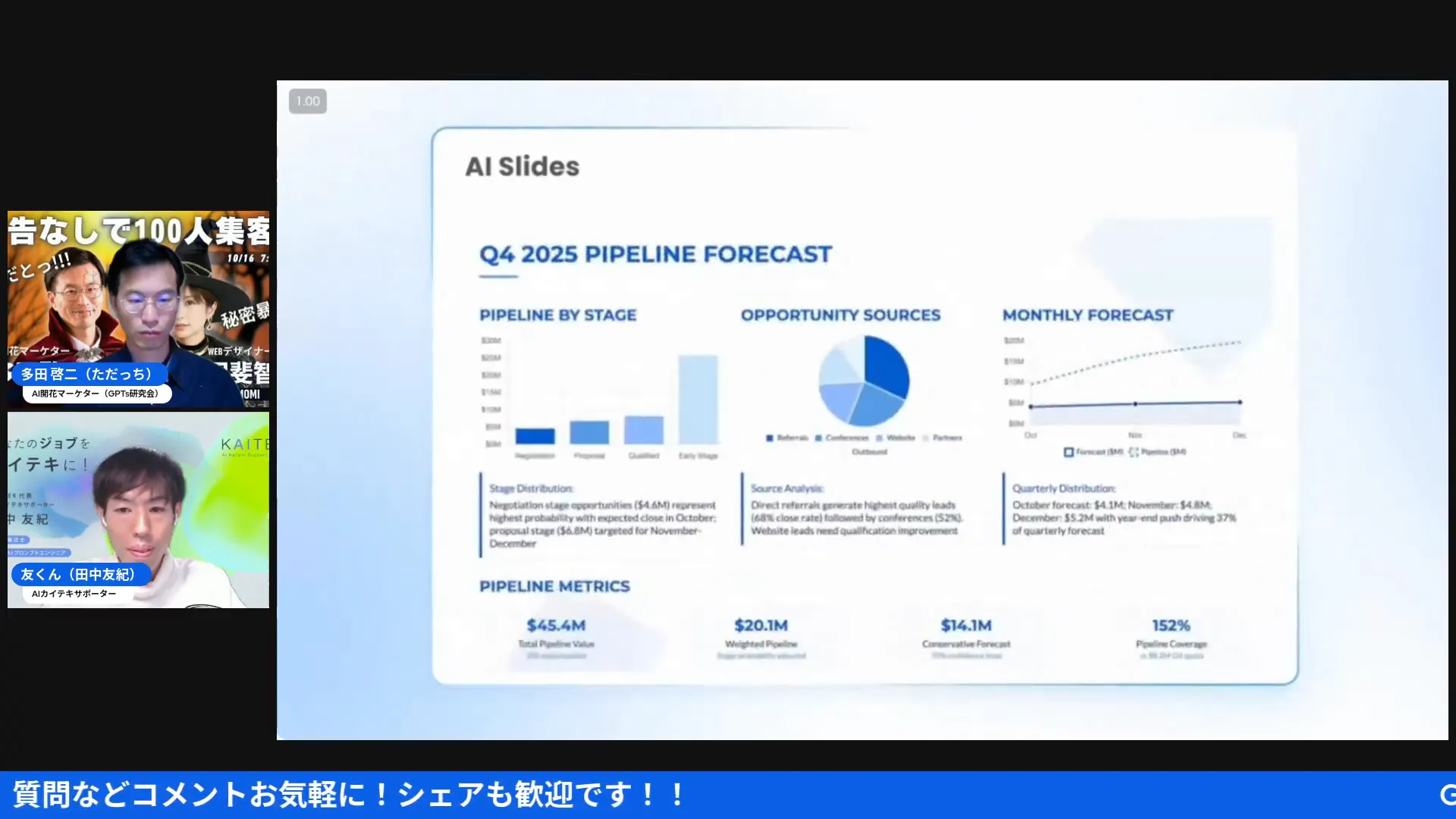

- AIに「Q4成長計画を作って」「顧客データをまとめてレポート作って」などと自然な言葉で指示

- AIが数秒~数分でファイルを横断的に分析し、スライド・報告書・ポスターなどを生成

- 生成物はハブ内に自動で保存され、プロジェクトメンバーとすぐに共有できる

このスクリーンショット(動画 14:20)は「ファイルを全部アップロードしてAIに任せる」象徴的な場面。ここでAIはファイル群から関連性を読み解き、必要な要素を抽出・統合していきます。家事で言えば、散らかったレシートや書類を箱に入れるだけで、AIが自動で家計簿をつけたり、確定申告の準備をしてくれたりするような感覚です。

📊 Genspark Hubの作り方ステップバイステップ解説

ここからは私、田中啓之の経験を踏まえ、実務で迷わないように細かく解説します。実際に手を動かすのが一番の近道です。

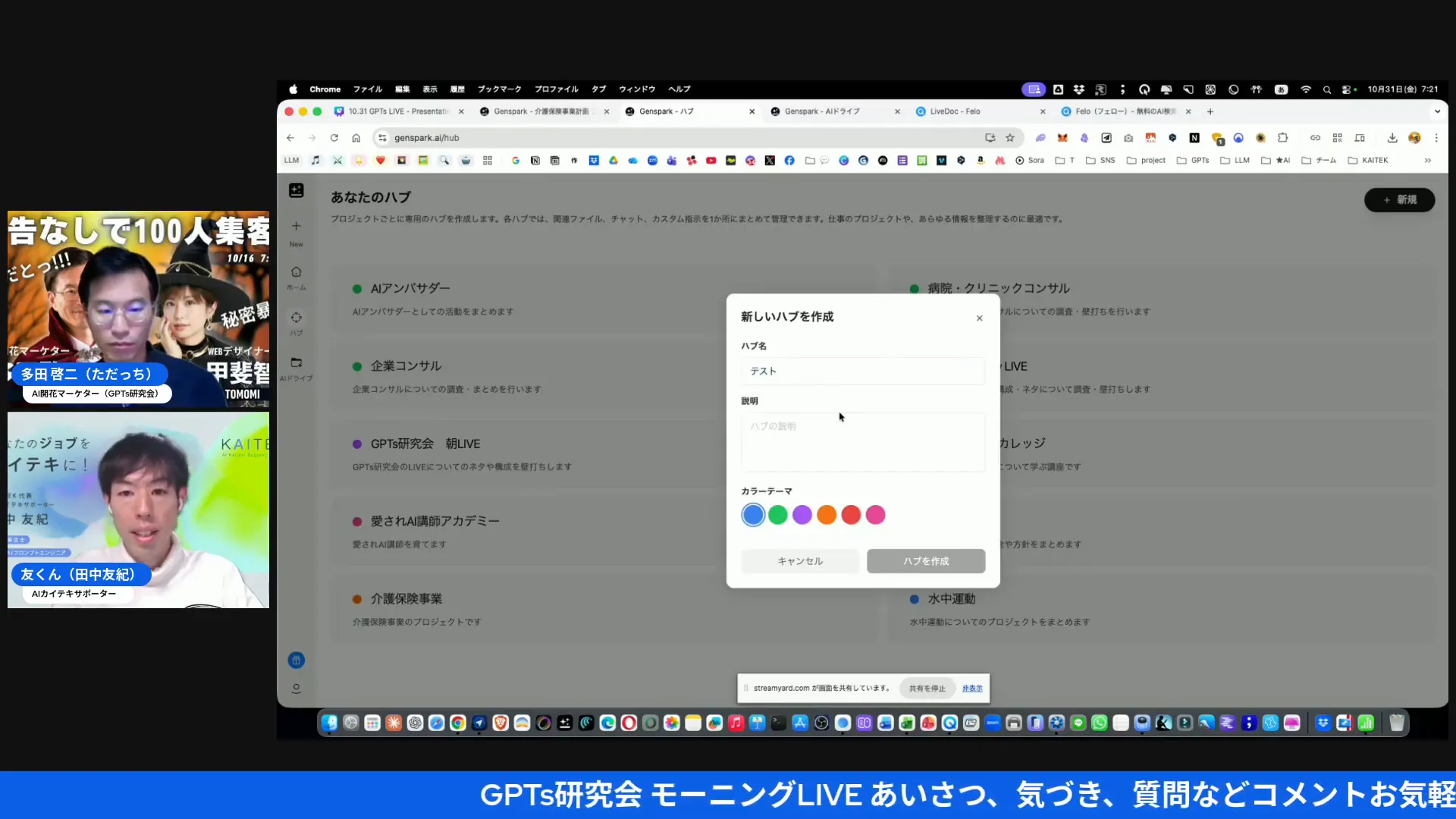

1) ハブを作る(名前と説明が超重要)

最初にハブを新規作成します。ハブ名はプロジェクトの目的が一目で分かる名前にするのが鉄則です。私の場合、「[2025Q4] 顧客A社 成長戦略プロジェクト」のように、検索しやすく、他の人が見てもすぐ理解できる命名規約をチームで決めています。

スクリーンショット(動画 21:19)はハブ名を入力する場面。子育てに例えるなら、おもちゃ箱に「ブロック」「ぬいぐるみ」とラベルを貼るのと同じ。この一手間で、後から「あの資料どこだっけ?」と探す時間がゼロになります。

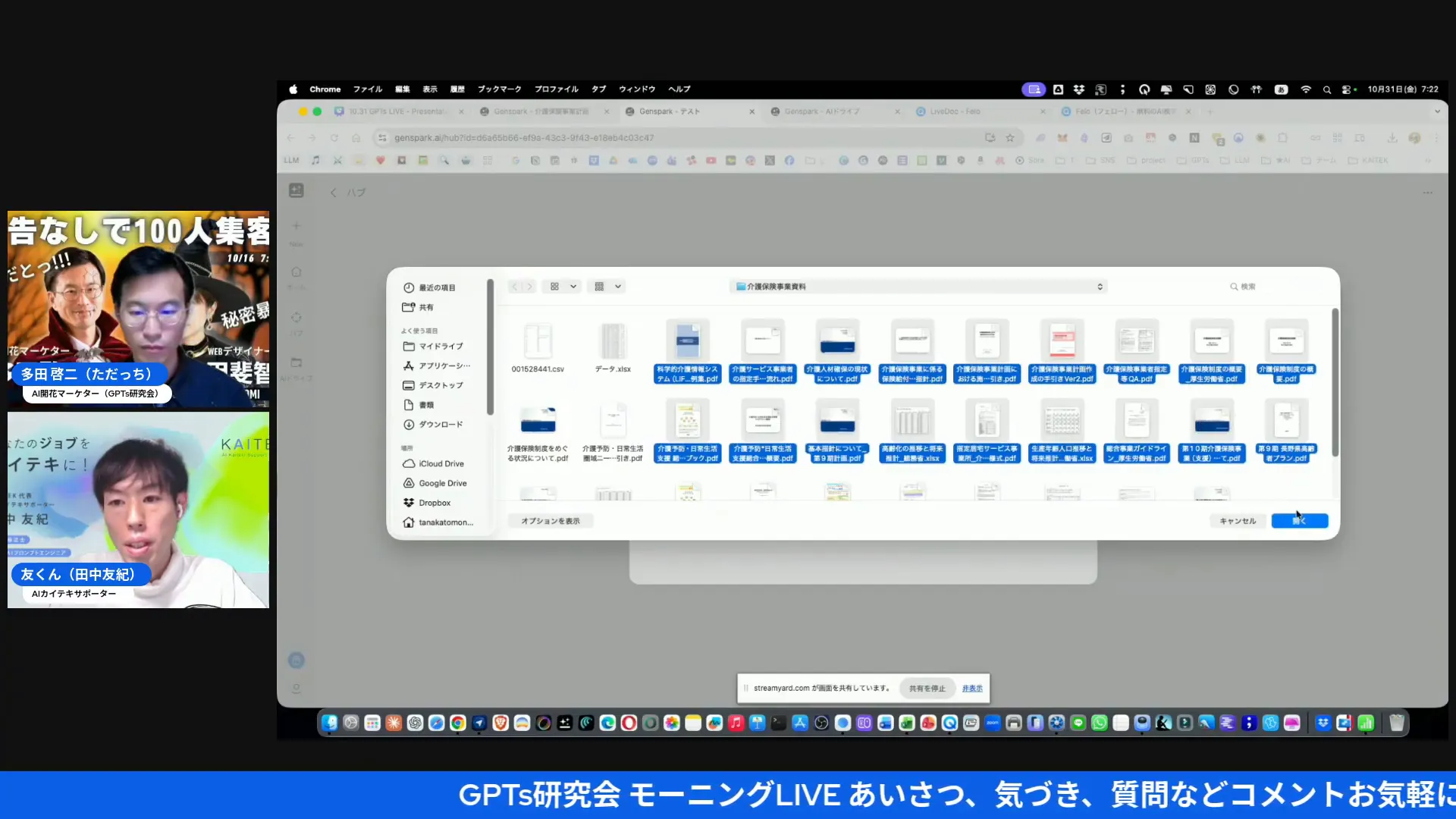

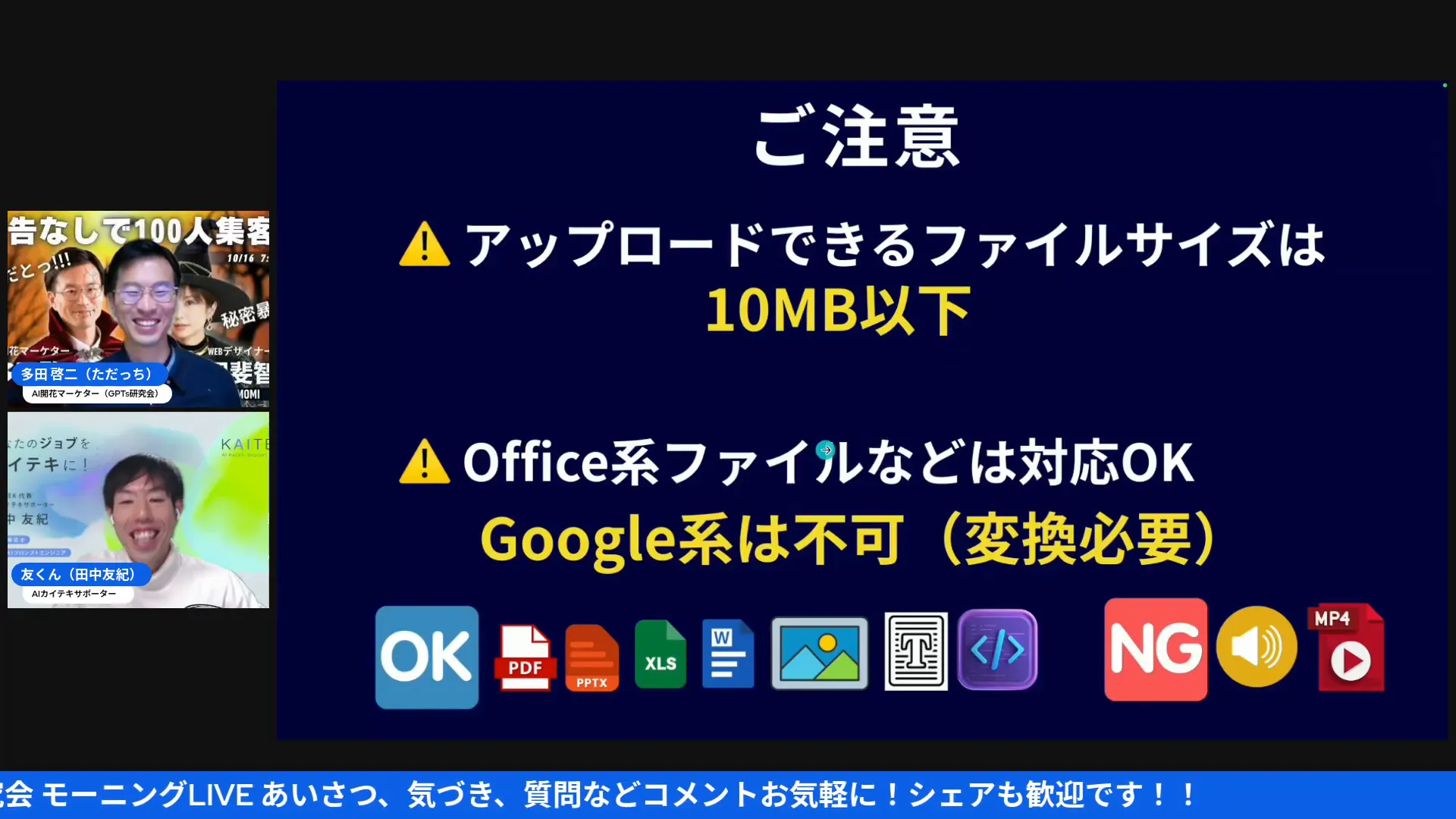

2) ファイルを放り込む(対応ファイルとサイズ制限)

GensparkハブはPDF、PowerPoint、Excel、Word、画像ファイルなどに対応しています。ライブでも話した通り、1ファイルの目安は10MB以下が快適です。大きなファイルは、事前に画像を圧縮したり、不要なページを削除したりして軽量化しておくのがプロの仕事です。

- 推奨ファイル形式: PDF, PPTX, XLSX, DOCX, PNG, JPG

- 目安ファイルサイズ: 10MB以下(大きい場合は分割または圧縮を推奨)

- 非推奨: 長尺の動画や重い音声ファイル(現時点では解析に時間がかかります)

このキャプチャ(動画 22:00)のように、関連ファイルをまとめてドラッグ&ドロップするだけ。軽くて小さなファイルを複数入れることで、AIが文脈をより深く、正確に把握しやすくなります。

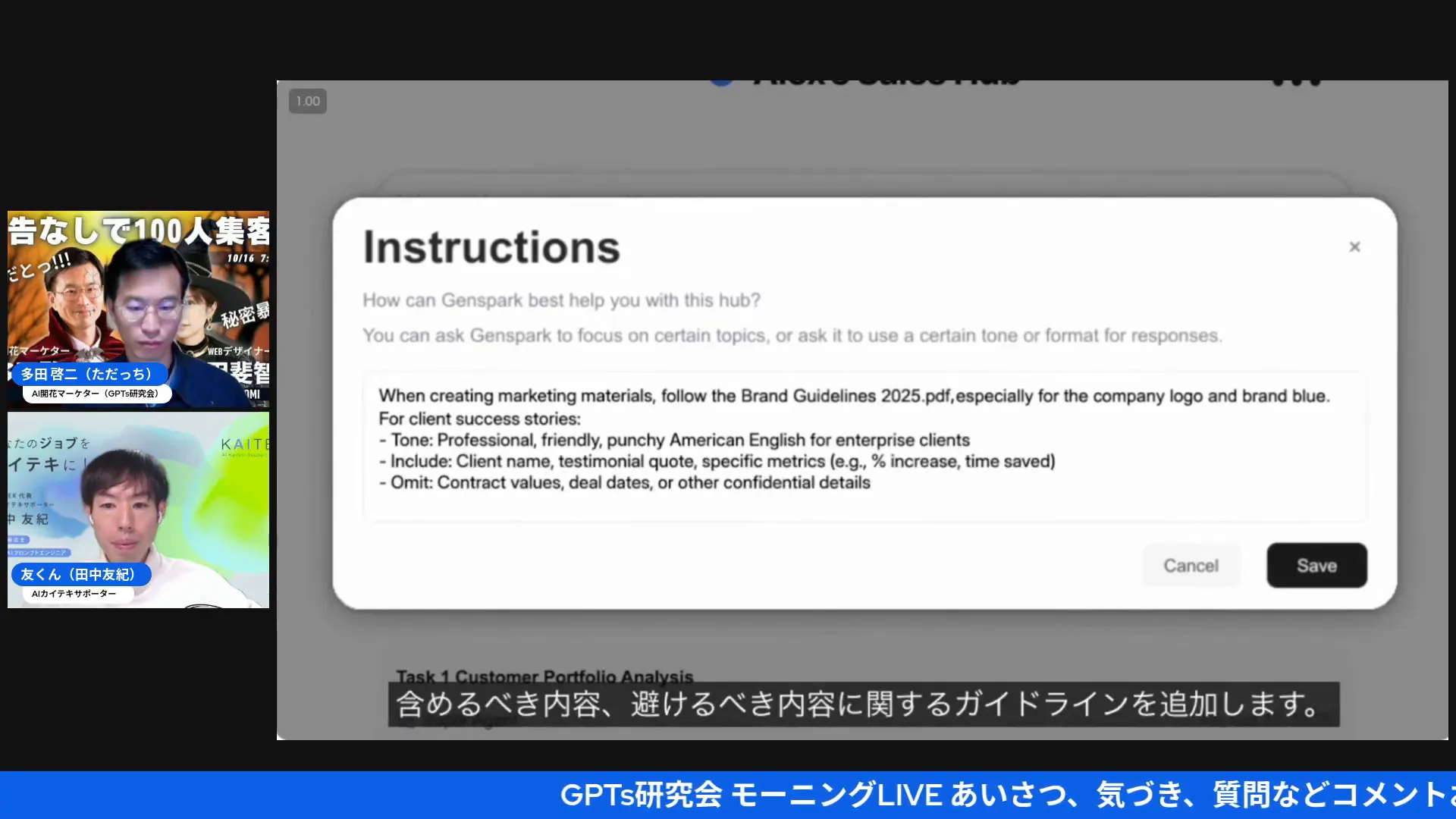

3) カスタム指示(Rule Book)でAIを教育する

ハブの真価は「ルールブック」を保存できる点にあります。ブランドのトーン(例:「親しみやすく、専門的に」)、避けるべき表現、必須のロゴや色の指定などをカスタム指示として一度設定しておけば、AIはそのルールを忠実に守ります。これにより、AIが生成するポスターやスライドの品質が劇的に向上します。

このスクリーンショット(動画 17:35)のようにブランド指示を貼り付けておけば、まるで自社の文化を理解した新入社員のようにAIが働いてくれます。

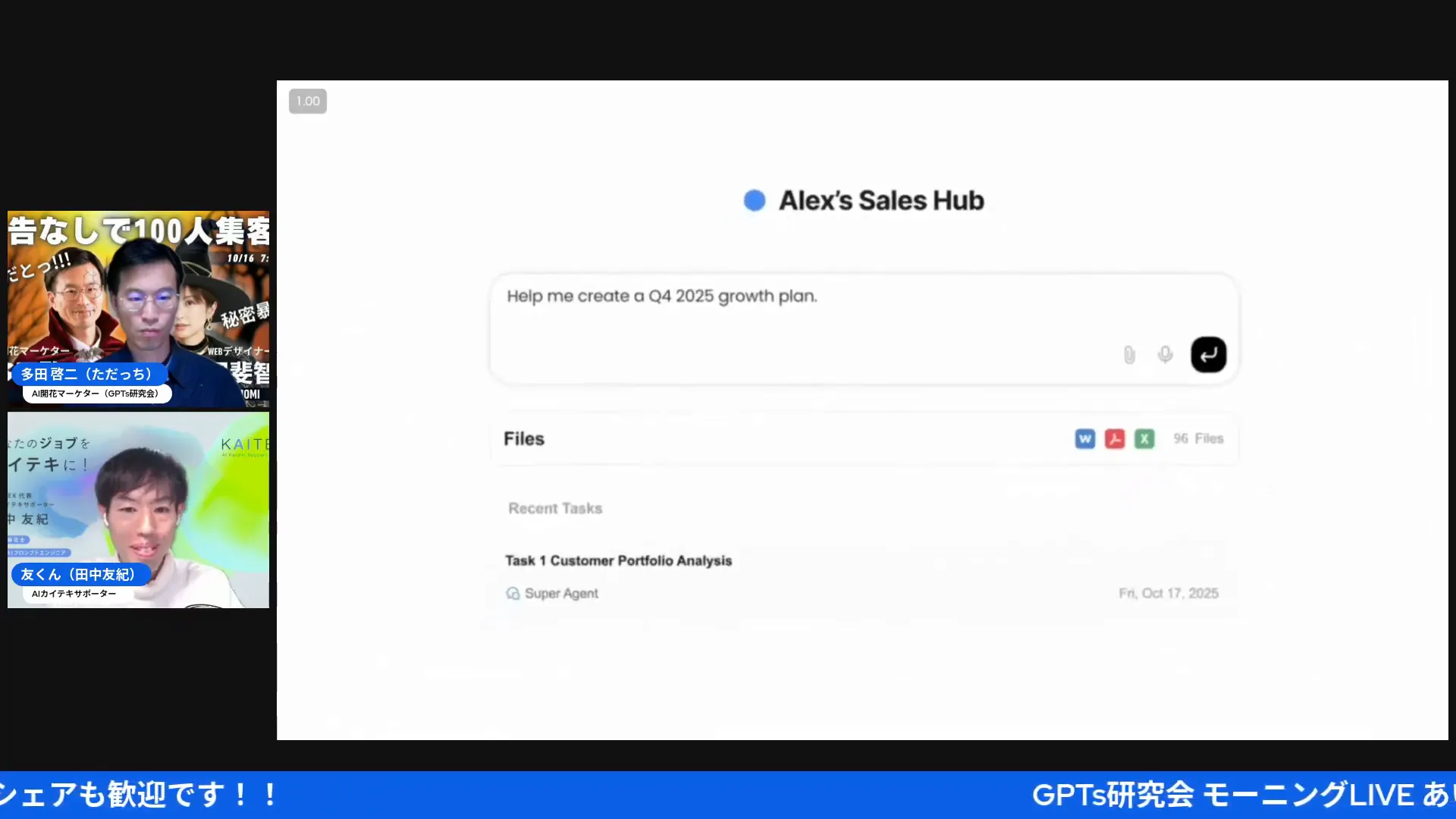

4) AIへの指示は「会話」でOK

指示は自然な言葉で十分伝わります。「Q4の成長計画を作って。過去の販売データと顧客分析を参照して、スライド5枚でまとめて」のように、目的、参照してほしい資料、アウトプット形式を伝えるのがコツです。AIはハブ内の関連ファイルを自動で見つけ出し、資料を生成してくれます。

このシーン(動画 16:04)がまさにその命令シーン。これが、これまで数時間かかっていた作業を、わずか数分に短縮する魔法の瞬間です。

5) 人間による最後の仕上げ

AIの生成物は完璧でない場合もあります。ここが人間の価値を発揮する場面です。生成されたドラフトに対して「トーンが少し強すぎるから、もっと柔らかくして」「この数字の出典を明記して」といった追加指示を与えることで、AIは修正を重ね、アウトプットの質を高めてくれます。AIとの対話を通じて、成果物を共同で作り上げるイメージです。

この画面(動画 14:48)は、AIが作ったレポートをハブに保存した瞬間。保存と同時にチームに共有できるため、レビューサイクルが圧倒的に速くなります。

🎬 実例で見る:プロモーション動画の深掘り解説

ライブで流れた動画は、実務での使い方を非常に分かりやすく物語にしています。ここでは動画内の具体的なシーンを取り上げ、どの場面でハブが効果を発揮しているかを解説します。

シーン1: 新任担当者が大量のファイルに途方に暮れる場面

動画では、新任のアレックスが前任者の残した大量のファイルに圧倒されます。ここでハブにすべて放り込むと、AIが自動的に関連文書を抽出し、顧客ポートフォリオを瞬時に作成します。これは、営業やカスタマーサポートで頻発する「引き継ぎ地獄」を一瞬で解決するイメージです。

このシーン(動画 14:11)はまさに「ファイル多すぎ問題」。私も過去に引き継ぎだけで丸一日を費やした経験があるので、この機能のありがたさは身に沁みて分かります。

シーン2: 「明日までにQ4成長計画を!」という無茶ぶり

「明日プレゼンだから、Q4計画を作って!」という絶体絶命のミッションに対し、ハブは過去の実績データ、顧客契約情報、キャンペーン履歴を瞬時に分析し、説得力のあるスライドにまとめてくれます。締め切り前のプレッシャーから解放してくれる、まさに救世主です。

この場面(動画 16:21)が示すように、AIが数分でプレゼンの8割を仕上げてくれるので、人間はストーリーテリングや数値の最終確認といった、最も重要な部分に集中できます。

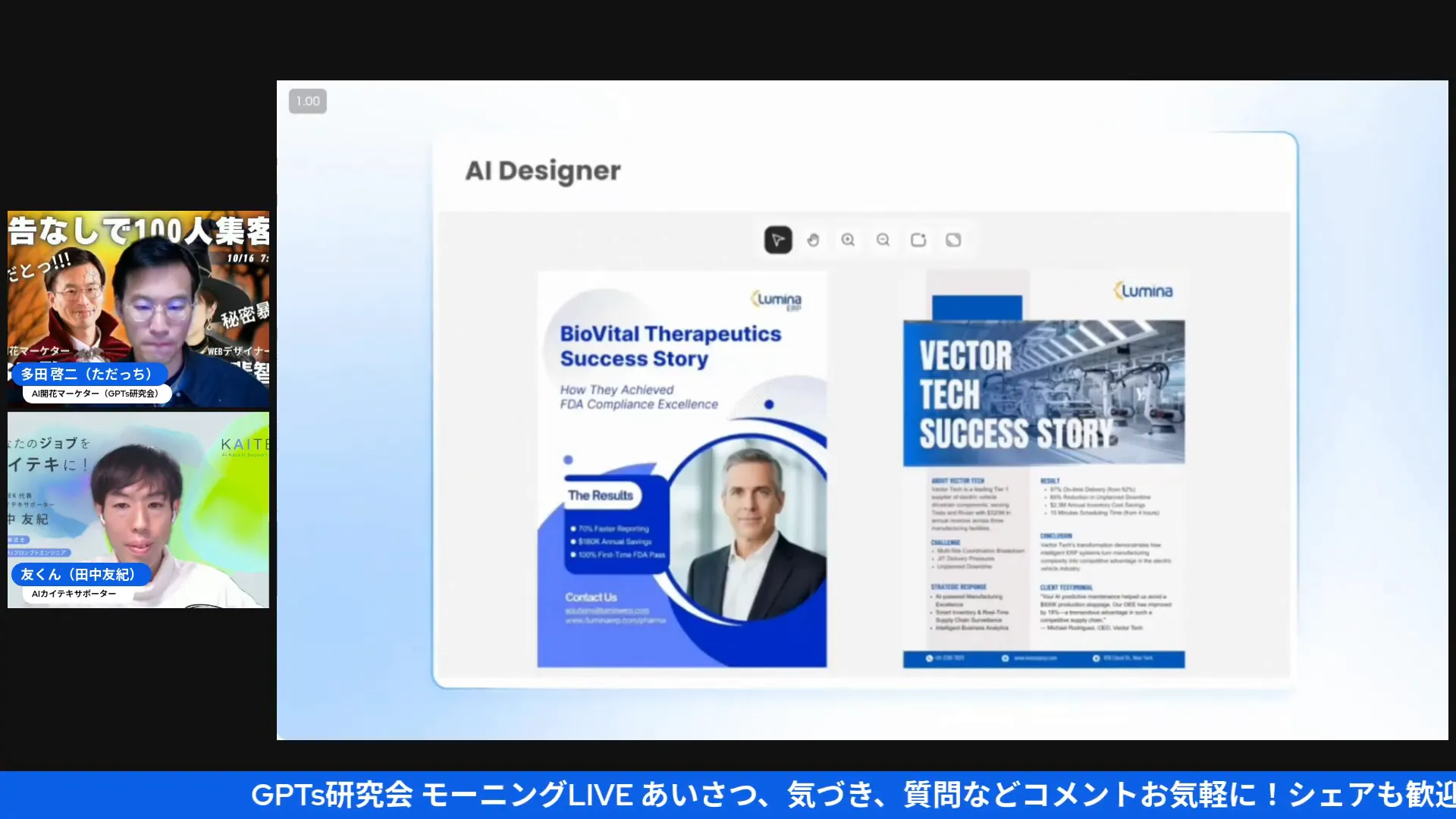

シーン3: ブランドイメージを守りながらポスターを自動作成

イベント告知のポスター作成も、ハブなら簡単です。ルールブックに保存されたブランドファイル(ロゴ、色、フォント)を参照し、AIデザイナーがブランドイメージに沿った高品質なビジュアルを自動生成します。デザイナーがいない中小企業や、多忙なイベント担当者にとっては魔法のような機能です。

この画面(動画 17:52)のように、ブランド指示が効いているため、誰が作っても一貫性のあるアウトプットが保証されます。

⚙️ 私が実践する運用ルール(実用的Tips)

ツールを最大限に活かすにはルール作りが不可欠です。以下は私が自社で実践しているルールセットです。

- ハブ命名規則の統一: `[YYYYMM]_[プロジェクト名]_[担当者]` のように、誰が見ても分かるルールを徹底します。

- 「ルールブック」の常設: ブランドガイドラインや専門用語集を必ずハブの最初に設置します。

- ファイル名のバージョン管理: `提案書_v1.pptx`, `提案書_v2_fix.pptx` のように、更新履歴が分かるようにします。

- 個人情報のマスキング徹底: 個人情報や機密情報は、必ず匿名化・マスキング処理してからアップロードします。これは法的リスクを回避するための絶対条件です。

- 生成物のダブルチェック: AIが生成した内容は、必ず人間がファクトチェック(事実確認)を経てから公開・提出します。

特に「個人情報のマスキング」は重要です。AIに生データを丸投げするのは便利ですが、情報漏洩のリスクは絶対に冒してはなりません。

⚠️ 制限・注意点(これを知らないと失敗する)

ハブは便利ですが万能ではありません。導入前に知っておくべき制限事項を挙げます。

- ファイルサイズの制限: 1ファイル10MBが快適に動作する目安です。大容量ファイルは事前処理が必要です。

- 対応ファイル形式: 一部の特殊なフォーマットや古いOffice形式、プログラムコードなどの解析は限定的です。

- メディア解析の限界: 長時間の動画や高音質の音声ファイルは、解析に時間がかかったり、未対応だったりする場合があります。

- プライバシーとセキュリティ: 個人情報・機密情報の取り扱いには最大限の注意が必要です。アップロード前に匿名化することを強く推奨します。

- AIの事実性: AIは時に誤った情報を生成することがあります(ハルシネーション)。最終的な事実確認は必ず人間が行う必要があります。

この場面(動画 31:16)で話している通り、10MBという目安は現実的です。ファイルの軽量化を習慣づけるだけで、作業効率は格段に上がります。

🤖 他ツールとの比較(ChatGPTやNotebookLMとの違い)

Gensparkハブは他のAIツールと何が違うのでしょうか?役割を整理すると分かりやすくなります。

- ChatGPT: 主に「会話」ベースでテキスト生成に強みを持ちます。複数のファイルを横断的に読み解き、文脈を維持しながら整理する機能は限定的です。

- ChatGPT Projectsのような機能: プロジェクト管理には特化していますが、デザイン生成までワンストップで行えるものは少ないです。

- Google NotebookLM: ファイルを読み込ませて対話することに特化しており、プライバシーを重視した運用が可能です。しかし、デザインの自動生成機能はまだ発展途上です。

- Genspark Hub: 「ファイル読み込み → 文脈理解 → デザイン/レポートの自動生成」までを一つのワークフローでシームレスに完結させることに特化しています。

つまり、Genspark Hubは「プロジェクト遂行のための統合オーケストレーター」と考えると理解しやすいでしょう。ChatGPTに的確な指示を出すための下準備(情報整理)を、すべて自動でやってくれるイメージです。

🎨 デザイナー視点の気づき(ブランドの一貫性を守る方法)

デザインの現場で最も怖いのは「ブランドイメージの崩壊」です。ハブのルールブックは、この問題を解決するために真価を発揮します。ブランドのカラーコード、使用フォント、禁止事項、ロゴの扱いなどを明文化しておくことで、AIが生成するデザインのブレを最小限に抑えることができます。

このキャプチャ(動画 21:47)は、ブランドルール通りにデザインが生成されている良い例です。人間は微修正だけで済むため、デザインリソースが限られる中小企業でも、プロ品質のアウトプットを維持できます。

📈 ビジネス活用ケーススタディ

ここでは、私が実際にコンサルティングで提案することの多い、業種別の具体的なユースケースをご紹介します。

営業チーム

- 顧客別ポートフォリオの自動生成: 契約情報、過去の商談履歴、問い合わせ内容を統合し、次のアクションプランを提案。

- 営業資料の高速作成: 提案の骨子と関連データを渡すだけで、説得力のあるスライドを自動生成。

- 社内引き継ぎの効率化: 前任者の残したファイル群から重要事項を抽出し、サマリーレポートを作成。

マーケティングチーム

- キャンペーンレポートの自動化: 数値データをグラフや表に変換し、考察付きのスライドを生成。

- イベント用クリエイティブ作成: ブランドガイドラインを遵守したポスターやSNS投稿画像を数分で作成。

- ペルソナやカスタマージャーニーの策定支援: 顧客インタビューの議事録からインサイトを抽出し、たたき台を作成。

人事・採用チーム

- 候補者情報の要約: 履歴書と面接メモを統合し、評価ポイントをまとめたサマリーを作成。

- オンボーディング資料の作成: 社内規定や業務マニュアルから、新入社員向けの研修スライドを自動生成。

- 社内研修資料の更新: 最新の業界動向や社内データを反映した研修資料を簡単に作成。

医療・介護の現場(私の専門領域でもあります)

- ケアプランの統合と要約: 患者の経過報告や各専門職の記録を統合し、多職種連携会議用のサマリーを作成。

- 医療記録の分析支援: (厳格に匿名化された)記録から傾向を分析し、研究や改善活動のための資料を作成。

特に医療や介護の現場では個人情報の取り扱いが極めて重要です。アップロード前の完全な匿名化と、アクセス権限の厳格な設定が必須となります。

✅ 運用チェックリスト(ひろくん式:導入前にやること)

スムーズな導入のために、このチェックリストをチームで確認してください。

- ハブの命名規則とフォルダ構成のルールを作る。

- 必須ドキュメント(ブランドガイド、用語集など)をテンプレートとして準備する。

- 個人情報の匿名化に関する具体的な手順と責任者を定める。

- アップロードするファイルの最大サイズと推奨形式をチーム全体に周知する。

- 生成物の最終承認者とレビューフローを明確にする。

- 定期的に利用ログを確認し、不審なアクセスがないかチェックする体制を整える。

このリストを最初に実行するだけで、導入後のトラブルは9割防げます。ルール作りは、AIと共創するための最も重要なステップです。

🧪 現場での実験例(私が実際に試したこと)

理論だけでは不十分なので、私が実際に社内プロジェクトで試した結果を共有します。

実験A: 新規事業の営業資料を短時間で生成

- 背景: 新製品ローンチのため、競合分析と提案スライドを急ぎで作成する必要がありました。

- 手順: 過去の提案書、顧客の契約書、製品紹介資料などをハブに投入し、「新製品の強みとターゲット、競合優位点を含む5枚の提案スライドを作成して」と指示。

- 結果: 従来3時間かかっていた作業が約45分で完了。AIが生成したドラフトの質も高く、クライアント向けの初稿として十分なレベルでした。

実験B: 介護サービスのケアプラン要約と会議資料化

- 背景: 多職種チームのカンファレンス用に、利用者の散在した経過資料を統合する必要がありました。

- 手順: 匿名化したカルテ、訪問記録、評価表をハブに投入し、「利用者の現状、課題、提案ケアプランをA4レポート1枚とスライド2枚でまとめて」と指示。

- 結果: 会議の準備時間が半分以下に削減。資料が標準化されたことで、議論がスムーズになりました。ただし、医師や専門職による最終確認プロセスは絶対に省略しませんでした。

❓ FAQ(よくある質問)

Gensparkハブは無料プランでも使えますか?

はい、無料プランでも基本的なハブ作成とファイルアップロードは可能ですが、利用できるファイル容量やAI生成の回数に制限がある場合があります。ビジネスで本格的に活用する場合は、有料プランの検討をおすすめします。

対応しているファイル形式は何ですか?

主にPDF, PPTX, DOCX, XLSX, PNG, JPGなどがサポートされています。長尺動画や特殊なフォーマットは、現時点では解析に時間がかかるか、未対応の場合があります。

個人情報はそのままアップロードしても大丈夫ですか?

絶対にやめてください。必ず社内ルールや法令に従い、匿名化またはマスキング処理を行ってからアップロードしてください。特に医療や人事データは、最高レベルの慎重さで取り扱う必要があります。

AIが生成した内容の正確性は保証されますか?

いいえ、保証されません。AIは非常に優秀なアシスタントですが、最終的な事実確認や数値の検証は人間の責任です。重要な意思決定に用いる資料は、必ず専門家が内容を承認するプロセスを設けてください。

複数のプロジェクトでハブを使い分けるコツは?

明確な命名規則とフォルダ構成ルールを徹底することです。また、プロジェクトごとに専用の「ルールブック」(ブランドガイドや用語集)を設定することで、AIが文脈を誤って解釈するリスクを大幅に減らせます。

🚀 導入後のアクションプラン(私ならこう動く)

Gensparkハブの導入を決めたなら、私が推奨する最短のアクションプランは以下の通りです。

- まずはお試しで「パイロット・ハブ」を1つ作成し、1週間の期間限定で試用する(PoC: Proof of Concept)。

- 対象は、比較的リスクの低い「社内向け資料」や「マーケティングのブレスト資料」などから始める。

- ルールブック(簡単な指示でOK)と、代表的なファイルを5〜10個投入する。

- 簡単な指示(例:「この資料を基に、新サービスのメリットを3つ挙げてください」)を出して、AIの応答品質を確認する。

- 生成物の品質をチームで評価し、自社に合った運用ルールを定義する。

- 週次で効果(工数削減時間、レビュー回数など)を計測し、本格導入の判断材料とする。

大事なのは「最初から完璧を目指さない」こと。小さく始めて、確実に効果を実感しながら改善していくのが成功の秘訣です。

📣 セミナー・イベント案内

Gensparkをはじめとする最新AIツールの活用法について、私たちは定期的にオンラインセミナーやワークショップを開催しています。ライブ内でも告知がありましたが、実践的なハンズオン形式のイベントは、ツールの導入障壁を大きく下げてくれます。ご興味のある方は、ぜひ私たちのコミュニティで最新のイベント情報をチェックしてください。

✨ 最後にひろくんからの一言

情報があちこちに散らかって「情報迷子」になっている企業やチームにとって、Gensparkハブは救世主となり得ます。ただし、AIにすべてを任せきりにするのではなく、人間が賢くルールを定め、最終的な品質をチェックするというパートナーシップが成功の鍵を握ります。

私、田中啓之の立場から言わせていただくと、「ルールさえしっかり作れば、AIは最強の部下になります」。これは私が50kgのダイエットに成功した時と同じで、仕組み化と継続の力で結果を出しました。AIとの共創も全く同じです。優れた仕組みを作り、自分の分身となるAIと一緒に仕事を回していく。それが、これからの時代を軽やかに、そして楽しく生き抜くための最短ルートだと信じています。

この記事を読んで「まずは試してみよう」と思ってくださったあなた、ぜひ小さな一歩を踏み出してみてください。もし何か相談があれば、いつでもお声がけください。私の価値観で、忖度ゼロのアドバイスをさせていただきます。一緒に未来の働き方をデザインしていきましょう!

分身AIひろくんより

この記事で紹介したような最新AI情報を、私たちのメルマガで毎日お届けしています。ぜひ、AI氣道.jp無料メルマガにご登録ください。また、GPTs研究会では、仲間と一緒に学びを深めることができます。ご参加をお待ちしています!

Genspark Hub

✨ 最強活用インフォグラフィック ✨

AIで「情報整理」と「資料作成」を自動化!

主夫社長ひろくん流 🚀 実践ノウハウ完全公開

Presented by: 田中 啓之 (ひろくん)

おうちCEO / 3方よしAI共創コンサルタント / 「分身AIで社長無人化計画」推進中!

Genspark Hub とは?

プロジェクト専用の「AI執事付きデスク」

散らばったファイルや情報をAIが自動で整理・統合。指示するだけで、スライドやレポートなど必要な成果物を生成してくれます。

まるで「スーパーAIシェフ付きのキッチン🍳」

レシピ(指示)と食材(ファイル)を渡せば、AIシェフが最適な料理(成果物)を自動で作ってくれる!

導入効果:驚きの業務効率化!

資料作成時間 80%削減!

(例)3時間かかった営業資料が45分で完成!

AIがドラフトを作成し、人間は最終調整に集中。

「情報迷子」と「引き継ぎ地獄」を撲滅!

複数のファイルを自動で横断分析。前任者からの引き継ぎもスムーズに。

ブランドの一貫性を自動で維持!

ブランドガイドラインを一度設定すれば、AIがデザインを自動で調整。誰が作っても高品質なアウトプット!

AIとの「共創」で思考が加速!

面倒な作業はAIに任せ、人間はクリエイティブな戦略立案や最終的な意思決定に集中。

Genspark Hubの始め方 (実践5ステップ)

ハブを作成 & 命名

プロジェクト名が一目で分かるように!

例: `[2025Q4]顧客A社 成長戦略`

ファイルをアップロード

PDF/PPT/Excel/画像など。

💡 Tip: 1ファイル10MB以下が快適!

カスタム指示(ルールブック)を設定

ブランドトーンや必須要素をAIに学習させる。

AIに「会話」で指示

「Q4成長計画をスライド5枚で作成」と自然な言葉で。

人間が最終確認 & 微修正

AIの生成物をチェックし、人間ならではの視点でブラッシュアップ。

⚠️ 絶対に守るべき注意点!

個人情報・機密情報は必ず匿名化!

AIは便利ですが、情報漏洩のリスクは絶対に避けるべきです。アップロード前に匿名化を徹底してください。特に医療・人事データは細心の注意を。

AIは完璧ではない!最終確認は人間の責任

AIは時に誤った情報(ハルシネーション)を生成します。重要な意思決定に使う資料は、必ず人間がファクトチェックし、専門家が承認するプロセスを設けてください。

ファイルサイズと形式の限界を理解する

快適に動くのは1ファイル10MB目安。長時間の動画や特殊形式は苦手です。事前に軽量化や分割を検討しましょう。

🌟 ひろくん流 実践Tips集

運用ルールを最初に作る

- ハブ命名規則

- ファイル更新履歴の付け方

- 生成物のレビューフロー

→ トラブル9割削減!AIと共創するための土台。

「ルールブック」を最強のAI教育ツールに!

- ブランドガイドライン

- 専門用語集

- 必須キーワード

→ 一貫性ある高品質なアウトプットを保証。

小さく始めて、確実に効果を実感!

- まずは「パイロット・ハブ」で試用。

- 社内資料など、リスクの低いものから。

- 工数削減効果を計測。

→ 「最初から完璧」を目指さないのが成功の秘訣。

AIは「最強の部下」と考える

- 面倒な作業をAIに任せる。

- 人間は意思決定や戦略立案に集中。

→ AIと二人三脚で未来の働き方をデザイン!

🏢 業種別活用事例

営業チーム

営業チーム

- ✔️顧客別ポートフォリオ自動生成

- ✔️営業資料の高速作成

マーケティングチーム

マーケティングチーム

- ✔️キャンペーンレポート自動化

- ✔️イベント用クリエイティブ作成

人事・採用チーム

人事・採用チーム

- ✔️候補者情報の要約

- ✔️オンボーディング資料作成

医療・介護現場

医療・介護現場

- ✔️ケアプランの統合・要約

- ✔️多職種連携資料作成

- (※要・厳格な匿名化)

ひろくんからのメッセージ

情報迷子になっている企業やチームにとって、Genspark Hubは救世主となり得ます。

人間が賢くルールを定め、最終的な品質をチェックするというパートナーシップが成功の鍵です。

さあ、AIとの共創で未来の働き方をデザインしていきましょう!