おはようございます、ひろくんです。50キロの減量を経験した主夫社長で、普段は「分身AIで社長無人化計画」をやってるよ。今回の記事は、2025年4月8日のモーニングLIVEで松下紀美子さん(公ちゃん)と語った内容をベースに、AI時代に本当に必要な「共感ストーリー」と、現実的に使えるAIエージェント活用法を余すところなく書き起こして、僕なりの実践アドバイスや具体的な手順、チェックリストに落とし込んだものだよ。

長くなるけど最後まで読めば、あなたの発信が「AI時代でも埋もれない核」を持つために何をすればいいか、具体的にわかるはず。僕の口調でフランクに、でも本質的に整理していくね。では行くよ。

Table of Contents

- 🔍 ライブの核心:AIは便利でも「魂」は人の手で

- 🧭 AIエージェントとは何か — 実演で見せた「自律執筆」

- 📚 実例解説:エージェントが作る「一冊の本」フロー

- ⚠️ 危険性と留意点 — AIに溺れるな、軸を作れ

- 🧱 コアを持つということ — 共感ストーリーの作り方

- 📝 コンテンツ戦略:ブログとメルマガを中心に据える理由

- 🤖 AIに任せるべきこと vs 任せてはいけないこと

- 🛠️ 実践テンプレート:AIエージェント導入の6ステップ(初心者向け)

- 🏷️ ニッチ化のすすめ:一人一冊の時代が来る

- 🔄 AI時代のコミュニティ設計:ハウスリストと交流の重要性

- 📣 実践的チェックリスト:今週やることリスト(ひろくん流)

- 📢 お知らせとアンケートのお願い — AIエージェント実践コースの準備

- 💡 まとめ:AIは道具、共感ストーリーはあなたの武器

- ❓ FAQ — よくある質問と回答

- 📎 参考キャプチャ集(タイムスタンプ付き)

- 💬 最後にひろくんの一言

🔍 ライブの核心:AIは便利でも「魂」は人の手で

このライブで最初に伝えたかったことはシンプルだよ。AIは情報処理や自動化で凄まじい力を発揮する。でも「価値が届くかどうか」は、最後は人間の「共感ストーリー」、つまりあなたの経験、価値観、思いの「魂」が鍵になるってこと。

松下さんが言ってた「魂がこもっているかどうか」がまさにそれで、AIがいくら文章を整えても、その根っこにある「共感ストーリー」が薄いと、読者には響かないんだよね。要はAIは筋肉だけど、筋肉を動かすのは心臓(あなたの想い)ってことだよ。

参照タイムスタンプ: 00:26(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=26s)

🧭 AIエージェントとは何か — 実演で見せた「自律執筆」

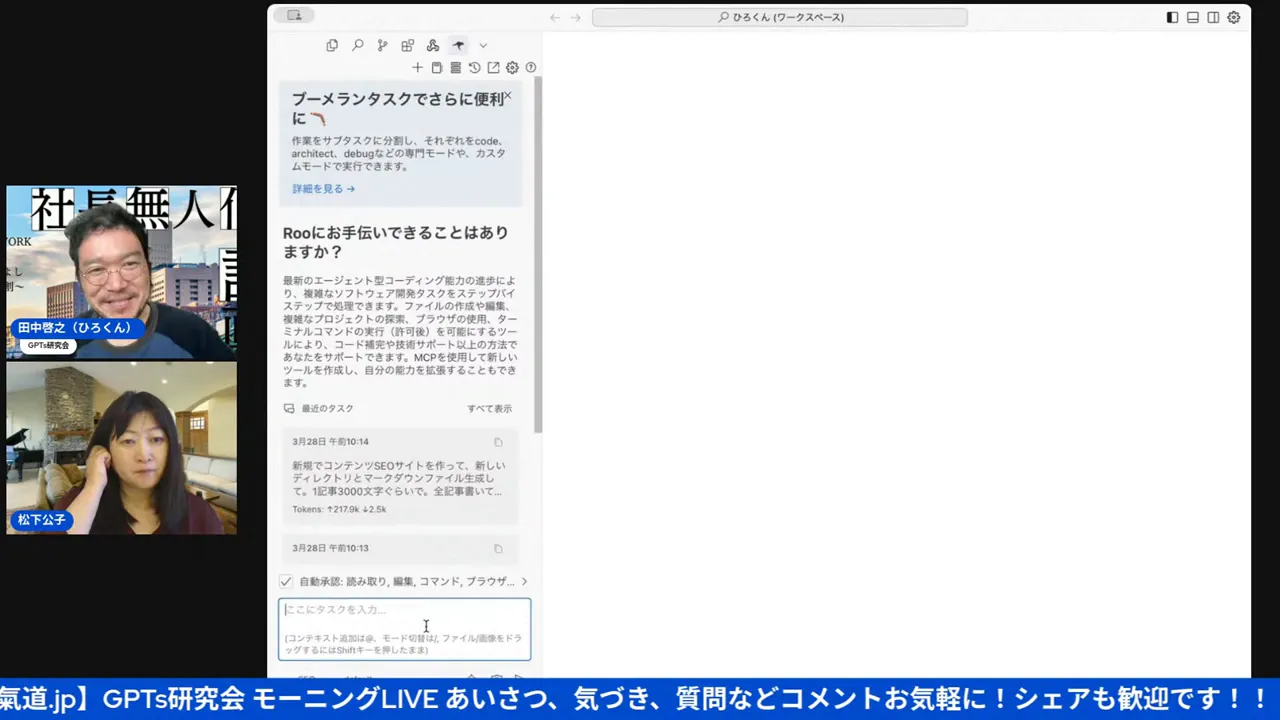

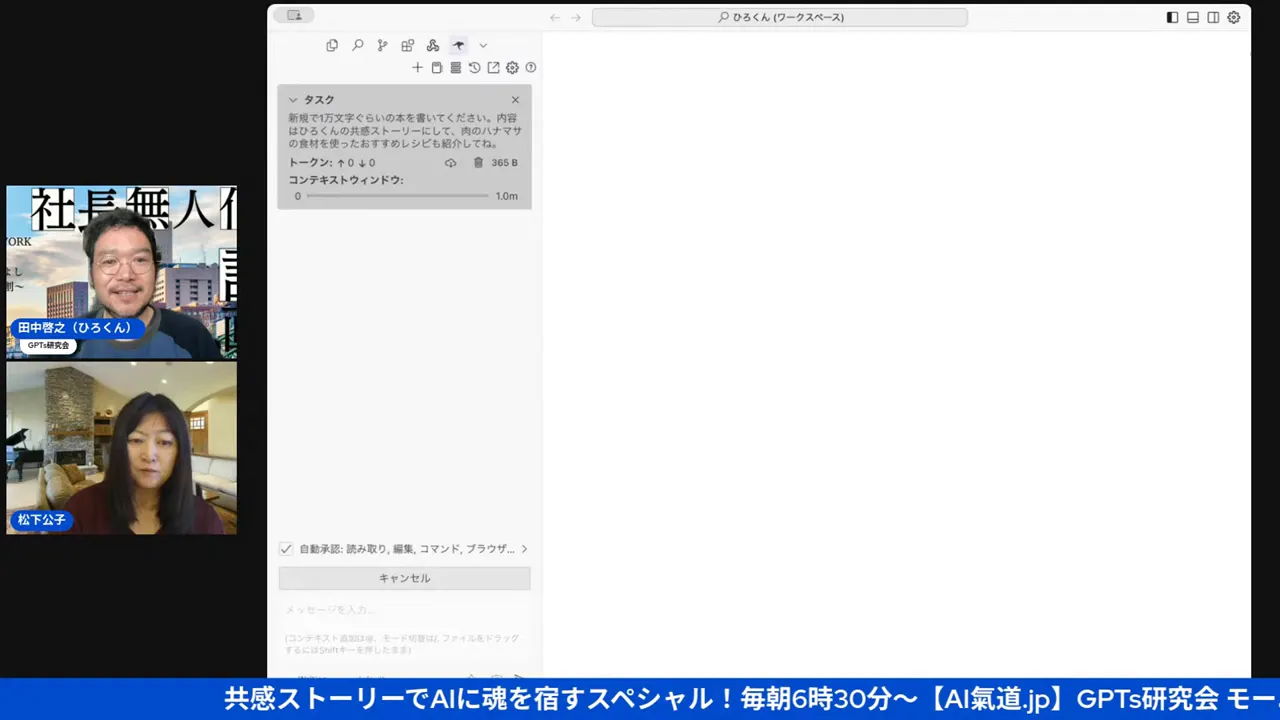

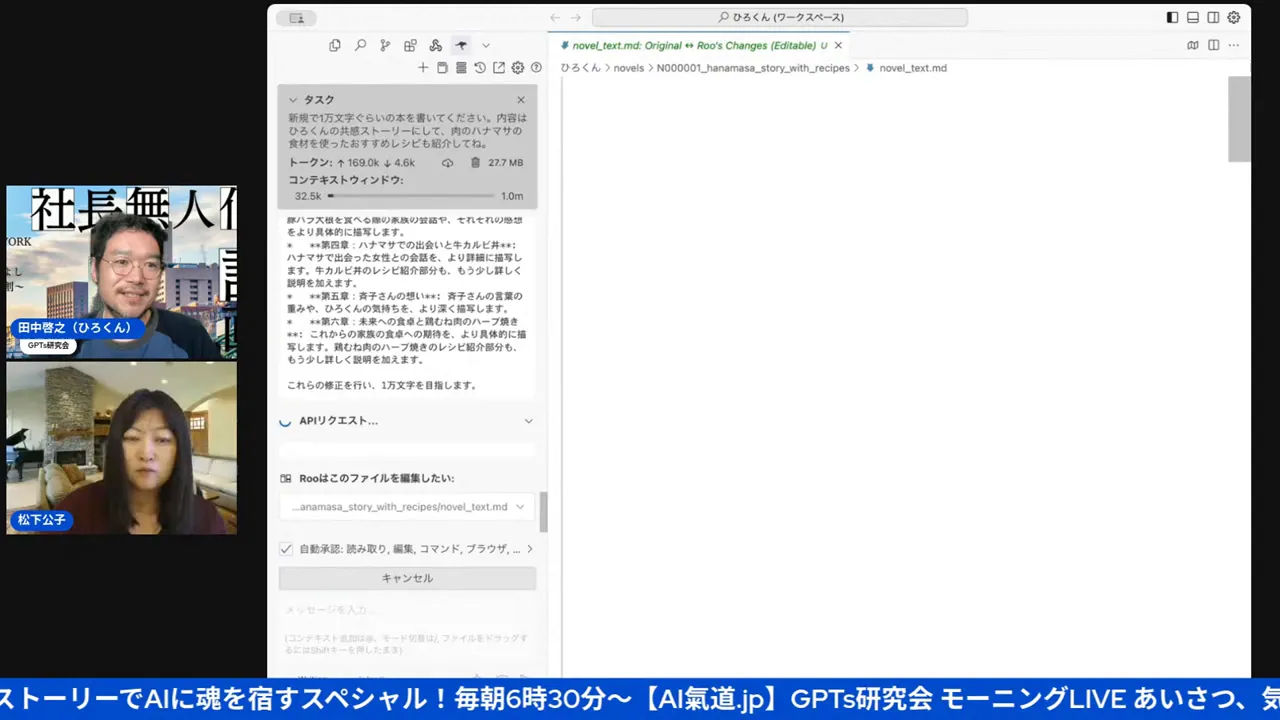

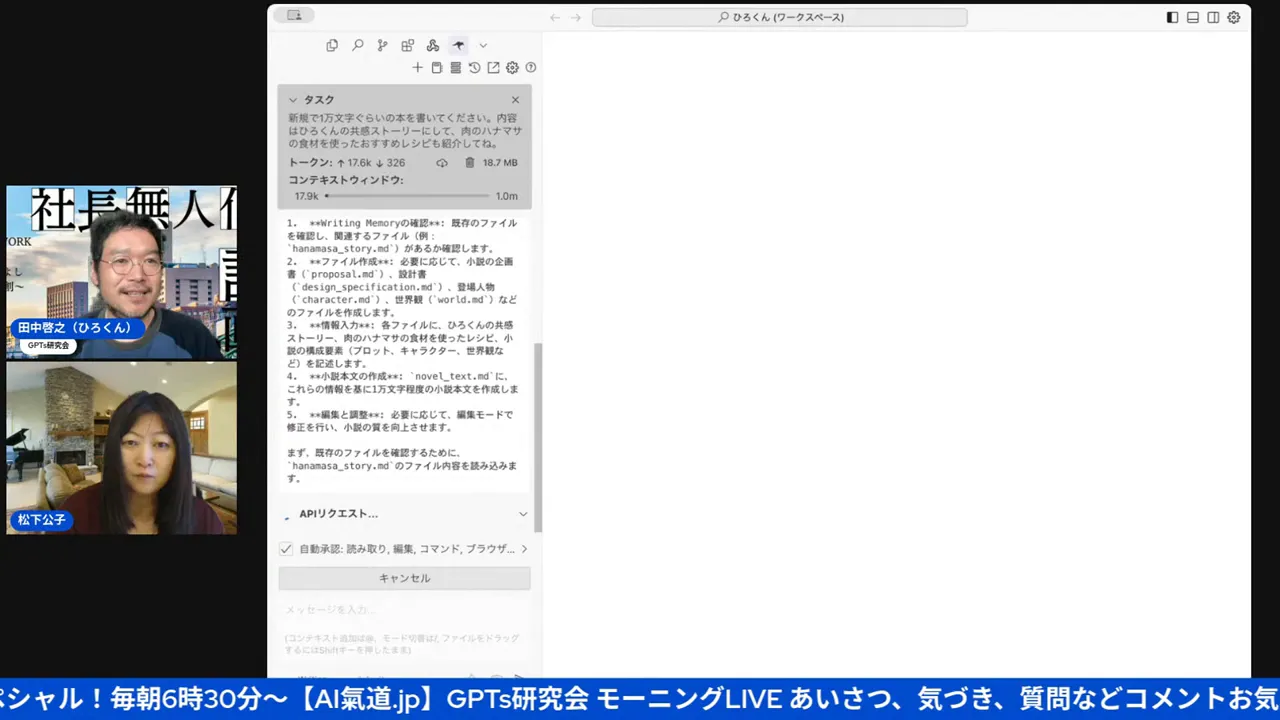

ここからは具体例。僕たちはライブでAIエージェントのデモをやったんだけど、ポイントは「チャットにただ文章を生成させるだけではない」ってところ。エージェントは複数のタスクを自律的に回して、リサーチ、構成作成、執筆、読者ペルソナ検証、リライト、さらには出版手続き(Kindleへのアップロードなど)まで進められるんだよ。

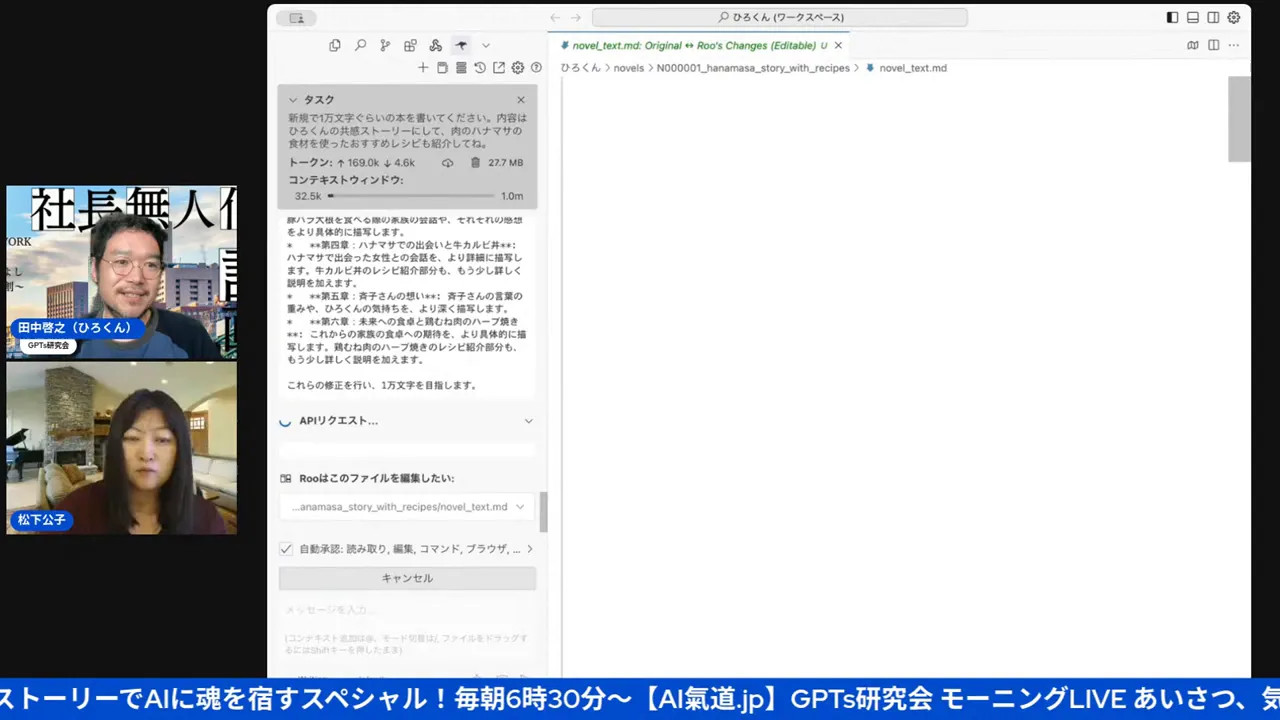

松下さんが画面共有で見せてくれたのは、Cursorみたいなアプリ上で「1万文字くらいの本を書いてください。テーマは共感ストーリー」と入力したら、エージェント同士が対話しながら勝手に執筆とレビューを回していく様子。ほんとに自律して動いてた。で、その後に驚くべきことに「Kindle出版の手続きまでやってくれる」という話まで出てきた。未来が来てるよね。

参照タイムスタンプ: 05:59(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=359s)

参照タイムスタンプ: 06:43(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=403s)

これが意味するところは大きくて、あなたが一度「核となるコンテンツ」や「共感ストーリー」の素材を用意すれば、AIエージェントはそれをベースに無限にバリエーションを作れるってこと。商業出版レベルの手間が、技術的には一気に下がっているんだ。

📚 実例解説:エージェントが作る「一冊の本」フロー

ここで、エージェントが本を作る際の一般的なフローを僕の視点で整理しておくよ。

- 核を用意する(共感ストーリー、ブログ記事、録音、旧コンテンツ)

- プロンプトに核を組み込む(誰に向けて、どんな価値、どのトーンか)

- エージェントがリサーチ→構成案(章立て)を作成

- 執筆→一次原稿作成(AI同士がレビューを掛け合うことも)

- 読者ペルソナに読ませる→フィードバック取得(分身AIに模擬読者を担当させる)

- 感想に基づくリライト→クオリティ調整

- 表紙作成、出版フォーマット変換、Kindleアップロードなどの公開処理

- プロモーションコンテンツ(SNS、メール、短尺動画)を自動生成

参照タイムスタンプ: 07:38(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=458s)

要は人間がやっている「プロセス」を順番に自動化しているだけなんだけど、そのプロセスを「自走」させられるのがエージェントの威力。だけど注意点もある。それは「軸(あなたの共感ストーリー)」がないと、AIはどこへ行くかわからないってことだよ。

⚠️ 危険性と留意点 — AIに溺れるな、軸を作れ

AIでコンテンツが爆発的に増えること自体は歓迎できる面もあるけど、同時に危うさもあるんだよね。松下さんと話してて印象的だったのは、AIが成長すると「誰が作ったか分からないコンテンツ」「模倣コンテンツ」が大量に生成される。そうなると先行者利得は薄まり、結局残るのは「誰の言葉か」がはっきりしている人のコンテンツだ、って話。

言い換えると、AIが飽和させる海の中で目立つには、あなたの「共感ストーリー」と「読者との関係(コミュニティ)」が必要。AIをただ盲信してしまうと、自分の発信がAIに飲み込まれて、根無し草のような状態になるからね。

参照タイムスタンプ: 09:55(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=595s)

🧱 コアを持つということ — 共感ストーリーの作り方

じゃあどうやってコアを作るのか?ここは松下さんの「選ばれる話し方」のエッセンスと、僕の実戦で使ってる手法を融合して具体化していくよ。

共感ストーリーはただの「自己紹介」や「成功談」ではない。以下の要素が組み合わさって初めて共感を生むんだ。

- 原体験:失敗や挫折、家族の出来事、転機となったエピソード

- 価値観:なぜそれを大事にしているかを示す理由

- 提供する価値:それによって相手はどんな未来を得られるか

- 具体的な行動:読者が真似できる具体策やステップ

- 一貫したトーン:言葉遣い、語り口、メッセージの一貫性

作り方のステップはこうだよ。

- あなたの「転機」を3つ書き出す(例:負債経験、50kgダイエット、病気の早期発見)

- それぞれに対して「学び」を抽出する(原因、失敗の本質、学んだこと)

- 学びを「読者のベネフィット」に翻訳する(何が得られるか)

- それを短いストーリーにまとめる(導入→困難→転換→提供→行動)

- 語り方(語尾、テンポ、比喩)を決めて固定する

参照タイムスタンプ: 01:54(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=114s)

大事なのはこれを「核(カルピスの元)」にすること。松下さんが言ってた「ブログがカルピスの元」って例え、わかりやすいよね。ブログや長文のテキストがコアで、そこからAIがメール、SNS、短尺動画に変換して配るイメージだよ。

📝 コンテンツ戦略:ブログとメルマガを中心に据える理由

僕はここに原点回帰の価値を見ている。理由はシンプルで3つ。

- テキストは一番腐りにくい(ライフタイムが長い)

- SEOとオウンドメディアで指名検索を狙える

- AIが変換(リライト、要約、拡散用素材生成)するベースとして最適

参照タイムスタンプ: 20:21(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1221s)

具体戦略はこうだよ。

- まず一つのメディアに全集中する(ブログ、ポッドキャスト、音声配信など、自分の得意な媒体)

- そこに「魂を込めた長文」を積む(週1本でもOK。ただし質重視)

- それをAIに渡し、メール、SNS投稿、ショート動画の台本、カルーセル用テキストを自動生成させる

- AIエージェントには「ブランドガイド(トーン、語尾、禁止事項)」を渡しておく

- 生成物は最終チェックを人間が行う(編集・共感性の確認)

このやり方なら一つの「コア」から無限に枝葉を生やせる。しかも枝葉はAIが作るから工数は抑えられる。でも最初の「コア」だけは人間が手を抜いてはいけないよ。

🤖 AIに任せるべきこと vs 任せてはいけないこと

運用で迷いやすいポイントを明確にしておくね。

- 任せるべきこと

- リサーチの下調べ(事実確認補助)

- 構成案や章立ての作成

- 一次原稿の生成(下書き)

- SNS向けの要約やキャプション作成

- 表紙のラフ作成や画像生成

- 投稿スケジュールの自動化

- 任せてはいけないこと

- ブランド核となる価値観・共感ストーリーの創造(初出し)

- 倫理的判断や誤情報の見極め(最終チェック)

- コミュニティとの個人的なやり取りの完全自動化(たまには直に出る)

- 独自体験の脚色(事実と異なる表現を許容しない)

参照タイムスタンプ: 11:07(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=667s)

🛠️ 実践テンプレート:AIエージェント導入の6ステップ(初心者向け)

ここは実際に今日から試せるハンズオンだよ。僕の経験を踏まえて、できるだけボリュームのある手順を書くね。

-

まず核を作る

あなたの代表的な長文コンテンツを1本用意。ブログ記事でも、講演原稿でも、音声の文字起こしでもいい。ポイントは「あなたの体験と価値観が明確に出ている」こと。 -

ブランドガイドラインを作る

トーン、語尾、禁止ワード、必ず入れるキーフレーズを箇条書きにしておく。AIに渡すと変換の一貫性が保てるよ。 -

AIエージェントに役割を与える

例:

・リサーチャー:データと参考文献を集める

・構成作家:章立てと目次を作る

・編集者:読者ペルソナのフィードバックを模擬的に作る

これをプロンプトやプラットフォームのエージェント設定で割り当てる。 -

自律実行させる

「この核をもとに1万文字の草稿を作って」と命令。エージェントは段階的に進めるので、途中でチェックポイント(章ごとのレビュー)を入れる。 -

リライトと人間チェック

AIが出した草稿は必ず人が読む。共感度、事実関係、倫理面、あなたのトーンが守られているかを確認して、必要に応じて修正。 -

配信パイプラインを作る

最終稿をAIに渡して、メール文、SNSテキスト、ショート動画台本、カルーセル用画像テキストを自動生成。投稿スケジュールもエージェントに任せると楽だよ。

参照タイムスタンプ: 25:34(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1534s)

🏷️ ニッチ化のすすめ:一人一冊の時代が来る

松下さんと話してて面白かったのは「スーパーニッチ」の話。AIで出版コストがほぼゼロに近づくと、以前は成立しなかった超ローカルな書籍や、個別ターゲット向けの本が作れるようになるんだ。

例えば、港区芝浦住民向けのライフガイド、ある学校の卒業生向けの記念本、ある個人商店の歴史と顧客向けの一冊。読者ターゲットが極端に絞られても制作コストが下がれば成立する。極論すれば「一人一冊」の時代が近づいている。

参照タイムスタンプ: 14:41(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=881s)

ここで肝なのは、あなたの「核(共感ストーリー)」がしっかりしていれば、それをベースにターゲットを入れ替えて何冊でも派生できるという点。だからまずは一本、魂のこもったコアコンテンツを書こう。

🔄 AI時代のコミュニティ設計:ハウスリストと交流の重要性

AIが制作を代行してくれるとしても、結局「人とのつながり」が価値の源泉になる。松下さんも強調してたけど、フォロワー数だけじゃなく、メールアドレスやハウスリストの濃度、そして一人一人との交流の深さが大事だよ。

- フォロワーを増やすだけではダメ。リストを育てる。

- コミュニティでの小さな交流を重ねる(音声配信やボイシーのような双方向メディアは有効)。

- AIはリレーションを助ける道具。最後の信頼は人間の対応で作る。

参照タイムスタンプ: 30:02(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1802s)

📣 実践的チェックリスト:今週やることリスト(ひろくん流)

ここは行動に落とし込む箇所。僕が今週あなたにオススメするアクションリストを作ったよ。1つずつやっていこう。

- まず1本、魂を込めたブログ記事を書け(1000〜3000文字)。

- その記事を核に「ブランドガイドライン」を作成(300〜500文字)。

- AIエージェントに渡すための素材フォルダを作る(音声、過去投稿、画像、顧客の声)。

- エージェントに「その記事を元にメール3本、X用の短文5本、Instagramカルーセル1本、ショート動画台本2本を作って」と指示。

- 出てきた素材は必ず自分でチェックして「共感度テスト」を行う(5名の友人または既存ファンに読んでもらう)。

- 投稿→反応を取り→エージェントにフィードバックを渡してリライトを回す。

- 週末に数値(開封率、CTR、インプレッション)を確認して次週の改善点を洗い出す。

参照タイムスタンプ: 27:52(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1672s)

📢 お知らせとアンケートのお願い — AIエージェント実践コースの準備

ライブの最後に案内した通り、僕たちはAIエージェントを実務で回して「実際に集客や売上にどう結びつけるか」を検証してる。これを次の段階でセミナーや講座にしていきたいと思ってるんだ。

興味ある人はライブのコメント欄やアンケートに回答してほしい。アンケートは今も有効だから、参加してくれれば優先的に案内するよ。僕らは悪用厳禁で正しい使い方を広めたいから、本気で学びたい人だけ集めたい。

参照タイムスタンプ: 32:38(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1958s)

💡 まとめ:AIは道具、共感ストーリーはあなたの武器

ここまで長文で読んでくれてありがとう。最後にもう一度まとめるよ。

- AIエージェントは既に「自律的に動く」レベルに達している。執筆から出版までを自動化できる。

- でもAIだけでは「魂」は宿らない。共感ストーリーが核になければ、どんどん埋もれる。

- オウンドメディア(ブログ)とメールは再び重要になる。AIはそれを拡張する役割だ。

- 早めにハウスリストとコミュニティのポジションを固めておくことが戦略的に有利。

- まずは一つの媒体に全集中して、その他はAIに任せるのが現実的で賢いやり方。

僕からの最後のメッセージはこれ。AIに任せてもいい部分と、絶対に手放してはいけない「あなたの物語」を見定めること。根っこ(共感ストーリー)を育てて、それをAIという強力な水流で広げていこう。今回のライブのテーマはまさにその「根を張る」戦略だったよ。

❓ FAQ — よくある質問と回答

AIエージェントに本当に出版まで任せても問題ないですか

「共感ストーリー」はどれくらいの頻度で更新すればいいですか

ブログを書く時間が取れません。どうすればいいですか

AIに任せる際の安全策はありますか

どのAIエージェントツールを選べばいいですか

AIで作ったコンテンツはSEO的に有利ですか

📎 参考キャプチャ集(タイムスタンプ付き)

以下はこの記事で使ったスクリーンショットの一覧と参照タイムスタンプだよ。動画を直接確認したい場合は、時間付けURLをコピーして開いてね(例:https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=403s)。

参照タイムスタンプ: 00:26(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=26s)

参照タイムスタンプ: 01:54(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=114s)

参照タイムスタンプ: 05:59(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=359s)

参照タイムスタンプ: 06:43(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=403s)

参照タイムスタンプ: 07:38(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=458s)

参照タイムスタンプ: 09:55(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=595s)

参照タイムスタンプ: 12:34(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=754s)

参照タイムスタンプ: 14:41(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=881s)

参照タイムスタンプ: 20:21(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1221s)

参照タイムスタンプ: 25:34(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1534s)

参照タイムスタンプ: 27:52(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1672s)

参照タイムスタンプ: 30:02(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1802s)

参照タイムスタンプ: 32:38(https://www.youtube.com/watch?v=kilaTFwp8SY&t=1958s)

💬 最後にひろくんの一言

AIは確かに便利で、やれることはどんどん増えてる。でも忘れないでほしいのは「あなたの物語」が第一だってこと。僕は50キロ痩せたし、借金や健康という山も越えてきた。そうしたリアルな経験があるからこそ、AIと組んだときに説得力が出る。あなたの失敗や喜びを、まずはテキストで残していこう。それがカルピスの元で、AIがそのカルピスを水で薄めて広げてくれる。恐れずに始めてみてほしい。僕も一緒にやるから、またライブで会おう。

それでは良い一日を。愛と感謝で世界をちょっとだけ良くしていこうね。

追加リソースとリンク案(プレースホルダ)

※今回、外部リンクのリストが提供されなかったため、下記は記事末尾に追記する「リンク挿入案」です。実際のURLが用意できたら、各プレースホルダ(#)に該当URLを入れてください。アンカーテキストは記事内の該当フレーズ(1〜3語)と合わせて使うことを想定しています。

- ツール参照(Cursor等): Cursor — 「Cursorみたいなアプリ上で」の箇所に挿入

- 出版手続き案内: Kindle出版 — 「Kindle出版の手続きまでやってくれる」の箇所に挿入

- 導入コース申し込み: 実践コース — セミナー案内の「実践コース」リンク用

- ブランド資料テンプレート: ブランドガイド — 「ブランドガイドラインを作る」の箇所に挿入

- 参考動画(ライブ): ライブ動画 — 記事内のタイムスタンプ参照箇所に挿入

使い方の例:

- まず、記事中の「Cursorみたいなアプリ上で」のフレーズに

Cursorを入れてください。 - 同様に「Kindle出版の手続きまでやってくれる」の箇所に

Kindle出版を入れると読者の導線が明確になります。 - セミナーやアンケート案内には短いアンカーテキスト(例:

実践コース)を使い、申込ページへ誘導してください。

必要なら、実際のURLを受け取り次第、これらのプレースホルダを具体的なリンクに差し替えるための最終マッピング(アンカーテキスト→URL)を作成します。ご希望があればURL一覧を送ってください。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |