おはようございます、田中啓之ことひろくんです。今回は「やりたいこと迷子」になってしまっている人が、AIを味方にして自分だけの分野No.1ポジションをつくるための考え方と、具体的なステップを丁寧に解説していきますよ。私は主夫社長として家族最優先で動きながら、AI共創で仕組み化を進めてきました。だからこそ言えるんだけど、AIは脅威でも敵でもなく〈一緒に働く相棒〉なんだよね。

この記事では、最新のツール紹介(今回の話題の中心となったジェンスパーク=GenSparkスーパーエージェントの能力)、私が普段使っている診断ツールやワークの作り方、分野No.1ポジションを取るための実践的ステップ、そして実際に今日話したセミナー・ワークの内容まで、可能な限り具体的に書いていきます。長文で読み応えたっぷりにしているので、コーヒーでも飲みながらじっくり読んでくださいね。

目次

- 今日のテーマと私の立ち位置 🧭

- ジェンスパーク(GenSpark)スーパーエージェントの衝撃 🤖

- AIで「やりたいこと迷子」を抜け出す5つのステップ 🛤️

- 分野No.1ポジション戦略の実践法 🏆

- 人とのつながりでポジションを作る方法 🤝

- 発信とPDCAの高速化:一人から始める具体的なワーク ✍️

- 私がやっている診断ツールとワークショップの紹介 📊

- よくある質問(FAQ)❓

- 最大限使えるスクリーンショット集と注釈 📸

- 最後に一言:AIと人で描く未来 ❤️

今日のテーマと私の立ち位置 🧭

まず最初に結論を1行で言うと、AIと掛け算することで「あなたの専門性×AI=分野No.1ポジション」が取りやすくなる、ということです。私が伝えたいのはこれ。AIが出てきたからといって仕事が全部なくなるわけじゃなくて、逆にAIを武器に新しい仕事や価値を作れる人が勝つ時代になっているんだよね。

私の立場を少しだけお話すると、普段は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、起業家の仕組み化、集客自動化、マニュアル化といった領域でAIを導入しています。家庭も仕事も大事にする主夫社長として、実践ベースの使い方を分かりやすく伝えるのが得意だよ。

今回のライブでは、相田ゆきさん(ゆきえもん)と一緒に話を深掘りしました。ゆきえもんはウェルビング探究家であり、AIを使った目標設定や朝活コーチングを250日以上実践してきた方。彼女の「一人の人を幸せにする」姿勢や人間理解の深さは、AIの技術と組み合わせると本当に強い。

ここからは、今日のトピックをパートごとに詳しく解説していくね。

ジェンスパーク(GenSpark)スーパーエージェントの衝撃 🤖

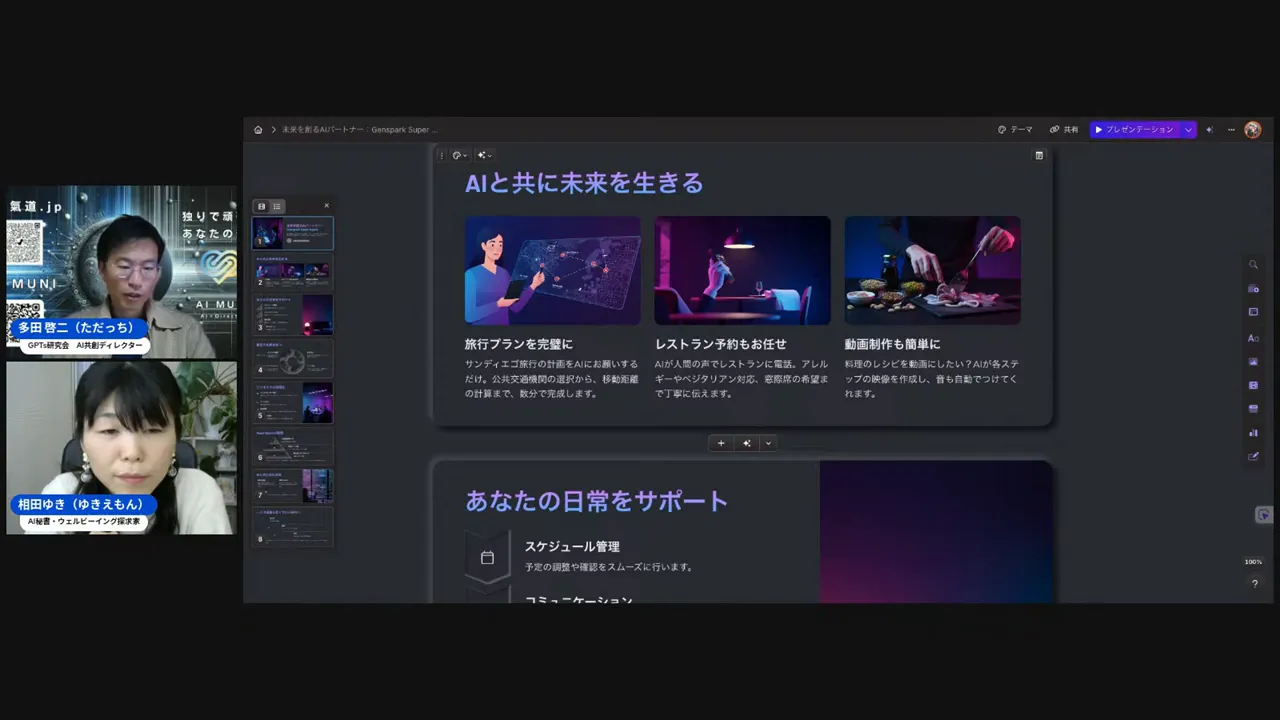

まずは技術的な話。最近、GenSparkというツールがスーパーエージェント機能を打ち出しました。単なる画像生成や検索だけでなく、旅行プラン作成、レストラン予約の代行、動画制作、音声生成、さらには電話でのやり取りまでできるようになってきているんだよね。これが意味するのは「AIが単発のタスクをこなすだけではなく、複数ツールを横断して一連の仕事を完結できる」時代が来たということ。

僕も触ってみて真夜中まで遊んじゃったんだけど、実際にできることの幅が広くてビビった。旅行の例で言うと、下記の流れを自動でやってくれる。これを人間が全部やるのは相当面倒だよね。

- 旅行データから行程を最適化する

- 公共交通機関の接続や徒歩距離を調べる

- レストランの候補を出して予約まで下準備する

- 必要なら現地情報やレシピを基にショート動画を生成する

これを聞くと「便利だな」で終わる人もいるけど、私が言いたいのはここから先。これらの機能を組み合わせて、自分のビジネスに落とし込む方法が無限にあるということ。たとえば私の診断アプリの例を見てほしいんだけど、GenSparkなら診断ページを作って、診断結果を元にメール配信、レポート生成、紹介用のショート動画まで一貫して作れる可能性があるんだよね。

ここで1枚目のキャプチャ(タイムスタンプ参照)を貼っておきます。ジェンスパークが「未来をつくるAIパートナー」と紹介されている場面だよ。

タイムスタンプ: 04:36(ジェンスパーク紹介場面)

重要なポイントは次の通り。

- ツール連携の強さ – GenSparkは自社だけで完結しているわけじゃなく、複数のAPIや他の大規模モデル(ジェミニ、チャットGPT等)と連携している。

- 種類を横断する自動化 – 画像→動画→音声→予約管理…といった多工程を1つのエージェントがオーケストレーションできる。

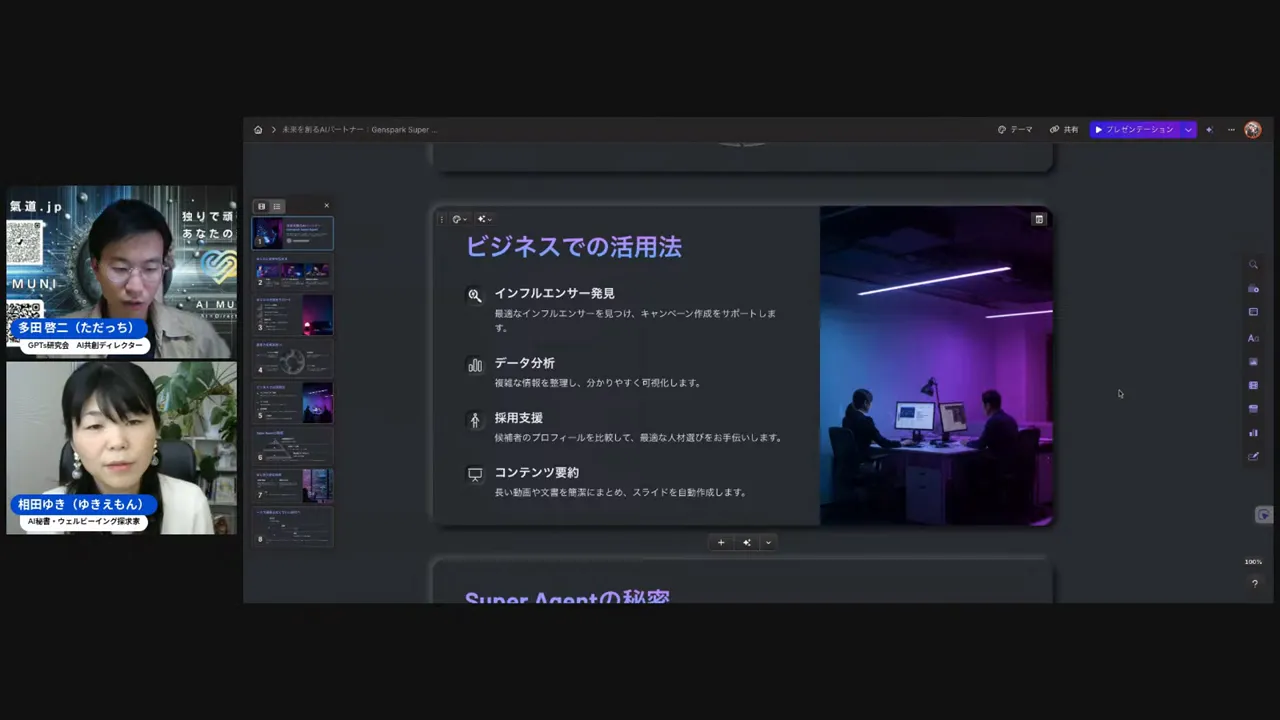

- 実務での応用範囲が広い – マーケティング、採用、デザイン、長時間動画の要約など、現場で使える機能が豊富。

タイムスタンプ: 05:01(旅行プラン自動作成の例)

僕がとくに注目しているのは「スーパーエージェントがただの生成ツールではなく、コミュニケーションや実務処理を代行する領域に入ってきた」という点。これが進むと単に“作業時間を短縮する”だけでなく“人がやると面倒な調整や確認作業”が劇的に減るんだ。

タイムスタンプ: 06:25(大規模モデル×ツール連携の説明)

だたし、現実的な制約もあるよ:

- 課金モデル(クレジット制)で大量に使うと一気にコストがかかる

- 使いこなすには設計力が必要。単にボタン押すだけではない

- 精度や地域性の問題(ローカル情報の最新性)

それを踏まえたうえで、次の章ではこの技術をどうやってあなたの「分野No.1」づくりに使うか、具体的ステップを示していきます。

AIで「やりたいこと迷子」を抜け出す5つのステップ 🛤️

「やりたいことがたくさんあって何を選べばいいのかわからない」っていう人、めっちゃ多いよね。僕も昔はそうだった。ここではAIを使いながら、迷子から卒業するための実践的なステップを紹介するよ。簡単に言うと、次の5ステップだ。

- 自分の核(自分は何者か)を知る

- 得意領域をAIで掛け合わせる(AI×専門性)

- 小さいコミュニティで発信し続ける

- AIでPDCAを高速化して検証する

- 分野No.1を狙う場所(プラットフォーム)を決める

ステップ1:自分の核を知る

まず大事なのは「自分は何者か」を理解すること。私の経験だと、外部の診断(ウェルスダイナミクス等)や家族・仲間からのフィードバックをAIとの対話で整理するのが早い。AIに自分の経験や価値観を話してみると、客観化された気付きが出てくるんだよね。

具体的ワーク:以下の問いをAIに投げてアウトプットを作ってみて。

- あなたが一緒にいると安心する人ってどんな特徴か

- これまでの成功体験と失敗体験から学んだこと

- あなたが人に与えたい価値は何か

AIに投げるときはプロンプトを工夫しよう。たとえば「私は過去に○○をして××の結果を得た。これを踏まえて私の強みを3つと、向いていないことを3つ挙げてください」という感じで。

ステップ2:AI×専門性の掛け算

ここが肝。あなたの専門分野にAIを掛け合わせると、短期間で「差別化できる成果物」が作れる。たとえば:

- 料理教室×AI:個別レシピ生成+ショート動画自動生成で差別化

- キャリア相談×AI:診断ツール+自動レポートで信頼獲得

- 地域ビジネス×AI:地域情報を組み込んだツアー提案を自動で作る

ポイントは「AIを使うこと自体が目的にならない」こと。AIは手段で、あなたの提供価値を増幅するための相棒です。

ステップ3:小さく発信して一人に届かせる

多くの人は「多くの人に見てもらおう」と思ってしまうけど、最初はたった一人に届けばいい。私も最初は一人のための2時間のセミナーを作って、そこから口コミで広がったんだ。

やり方:

- まずは小さなコミュニティで1つの投稿を毎日続ける

- 一人でも反応があったら、その人の声を徹底的に拾って改善する

- 反応データをAIに入れて次の投稿の仮説を作る

ステップ4:AIでPDCAを回す

AIを使うとPDCAが鬼のように早く回る。仮説→実験→結果の分析→改善案提示まで、AIが支援してくれるからだ。ここで大事なのは「仮説の質」。小さくても良いから仮説を立てて、AIに分析を任せるクセをつけよう。

ステップ5:どこで勝つか(プラットフォーム選定)

同じ発信内容でも、プラットフォームで勝ちやすさが変わる。Facebookでは顔出しと信頼構築が効くし、Xは最新情報を取りに来る層が多い。YouTubeは長尺で教育系が強い。だから自分の強みと合う場を選ぼう。

これが決まっていないと、どれだけ発信してもぶれる。まずは1つに絞って徹底的にやるのが吉だよ。

タイムスタンプ: 12:07(私が作った診断アプリのチェックシート)

上の診断アプリはまさにこのステップを実践した例で、3分で基礎的な課題を洗い出し、次に深掘りできる導線を作ることで、セミナー参加につなげる仕組みになっているよ。

分野No.1ポジション戦略の実践法 🏆

「分野No.1を取りたい」と思っても、いきなり国内トップやフォロワー何十万の人と戦うのは無理だよね。だから戦う場所を工夫して「勝てる土俵」を作るのが重要なんだ。

具体的には次の3つを意識すると良いよ:

- 勝てるニッチを見つける

- プラットフォームでの上位を狙う

- 分野ナンバーワン×分野ナンバーワンの掛け算を作る

勝てるニッチを見つける

100万人のチャンネルと完全に同じ土俵で戦うのはナンセンス。代わりに「地域限定」「ツール×専門性」「特定顧客の深い悩み」など、より小さな市場でNo.1を取る戦略が現実的だ。

例:

- 「AI×子育て中の共働き向け家事効率化」などの属性を絞る

- 「Facebookで顔出し朝活コーチング」など発信する場を限定する

タイムスタンプ: 17:45(どの分野でナンバーワンを目指すかの説明)

プラットフォームで上位を狙う

各SNSやプラットフォームには特性がある。Xは速報性、YouTubeは検索と長尺、Facebookはコミュニティ性。あなたの強みと役割によって得意な場所を選ぼう。

例えば私なら:

- 顔出しで日々の「AIの実践」や「診断結果シェア」を出せるFacebookが合っている

- 技術解説や作り方を出すならYouTubeが有効

タイムスタンプ: 19:01(朝ライブ継続でポジションを築く場面)

分野ナンバーワン×分野ナンバーワンの掛け算

ここが一番強力。あなたがもし「健康」分野で強みがあり、そこにAIを組み合わせられれば「AI×健康」の専門家として相対的にNo.1を取りやすくなる。しかも相手と“掛け算”できる相手がいたら相乗効果は爆発的だ。

ポイントは次の通り:

- 自分の価値観や目指す方向が一致する人とコラボする

- 役割分担を明確にしておく(誰が何を出すか)

- 長期的に同じ方向を目指すパートナーを選ぶ

例えば私が組んでいる人たちは「世界平和」や「子どもたちの未来」を大事にする人たちで、そこが一致しているから継続的に良い化学反応が起きているんだよね。

人とのつながりでポジションを作る方法 🤝

技術だけでは限界がある。結局ビジネスは人が動かすものだから、人間関係をどう作るかが大事。私はこれを最重要視しているよ。

なぜ人間関係が大事かというと:

- 紹介や口コミはまだ最強の集客手段である

- 信頼関係があると新しい実験を一緒にやってくれる人が現れる

- 価値観が合う人とやることで長期的なプロジェクトが続く

タイムスタンプ: 26:10(ウェルスダイナミクスの紹介)

私がやっていること:

- 得意なことを中心に人と関わる(無理に不得意分野をやらない)

- 価値観が合う人と短期のプロジェクトを何度も回す

- 小さな成功体験を共有して信頼を積み上げる

AIはここで「定型作業」や「分析」を肩代わりしてくれるから、人間は本質的な対話や関係構築に集中できる。結果的に「人間の強み」と「AIの強み」を分担して役割を回すのが一番効率が良いんだ。

発信とPDCAの高速化:一人から始める具体的なワーク ✍️

発信は習慣化が全て。とくに「一人から始める」ことを推奨する理由は以下の通り。

- 心理的ハードルが低いから継続しやすい

- フィードバックが濃いから改善が速い

- 実験コストが低く、学びが得やすい

具体的ワークの例(私がやっている方法):

- 対象を一人決める(理想のペルソナ=たった一人)

- その人に向けて1つの解決を提示する短い投稿を毎日行う

- AIにその投稿の反応を分析させ、改善案を3つ作る

- 次の投稿で改善案をテストする

このスピード感でPDCAを回すと、本当に短期間で言語化やポジション化が進むんだ。AIは文章改善、反応分析、次の投稿案の生成までを瞬時にやってくれるので、実質的に「試行回数」を爆増できるよ。

タイムスタンプ: 30:36(一人のために作った2時間セミナーの話)

私がやっている診断ツールとワークショップの紹介 📊

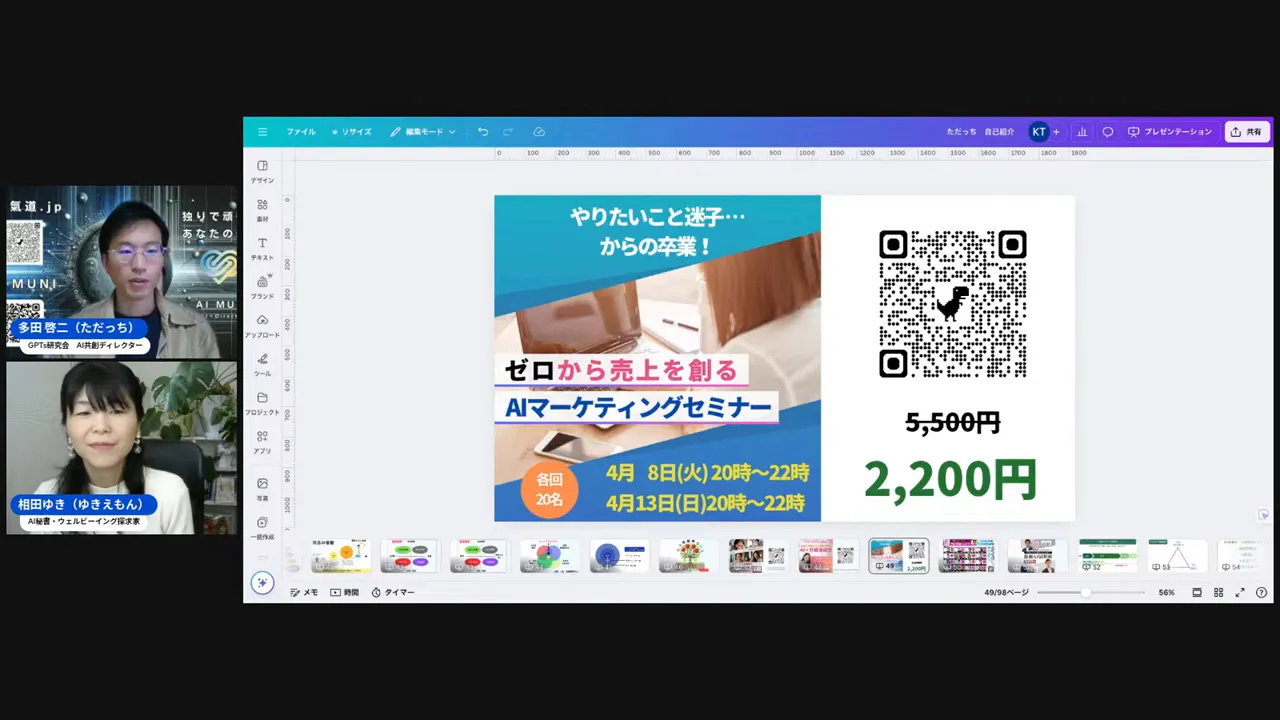

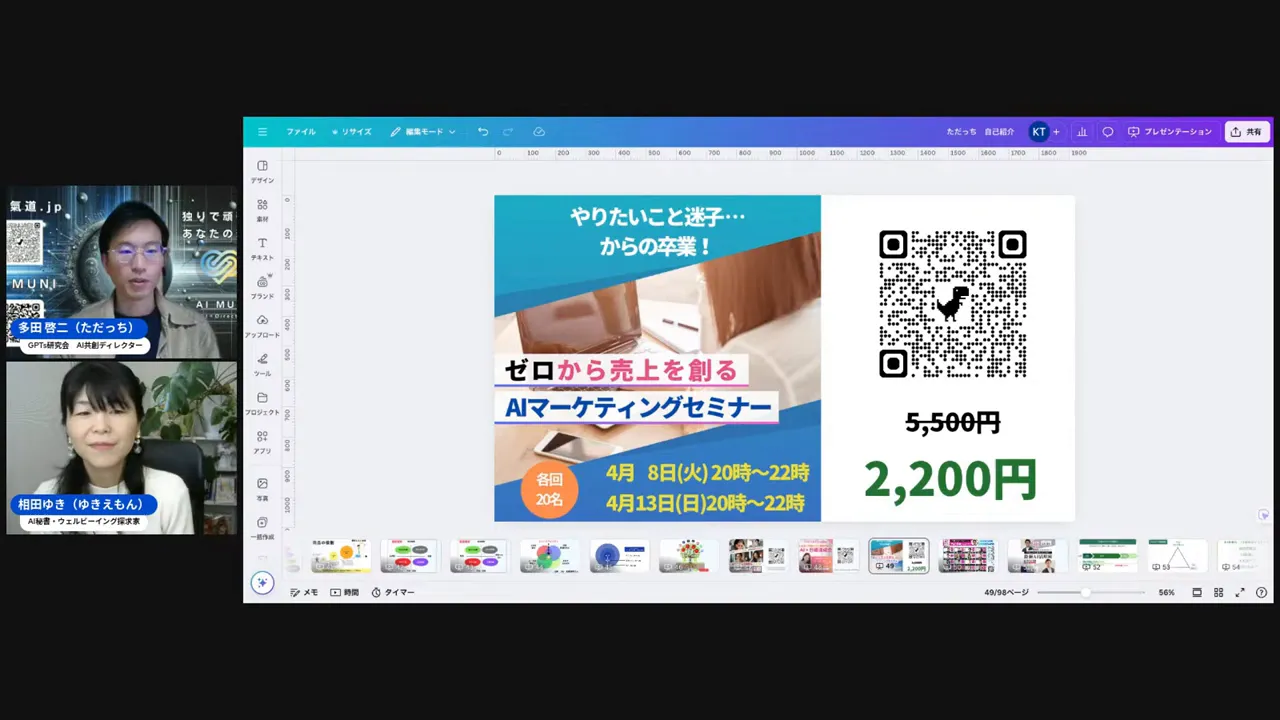

ここで僕が実際にテストしている診断ツールの構成と、4月に開催したマーケティングセミナーの内容を紹介するよ。これは「ゼロから売上を作る」ための実践的な仕組み構築ワークです。

診断ツールの概要:

- 3分で完了するファースト診断(4タイプ診断)

- 診断結果に応じてメールで詳細な8タイプ診断に誘導

- 診断結果をスコア化して、セミナー前に参加者の課題を把握する

- 診断結果を基にAIが推奨アクションをレポート化

タイムスタンプ: 32:10(4月開催のマーケティングセミナー告知)

この構成の利点は明確。

- 集客の最初のタッチポイントが診断であるため参加のハードルが下がる

- 講師側が事前に参加者の課題を把握できるため、当日のワークがピンポイントになる

- 診断→レポート→セミナー→個別フォローの導線が自動化できる

実際のワークショップでは次の6つのステップを扱う予定だよ(セミナー内容の一部):

- あなたの分野No.1ポジションの定義

- AIで専門性を高める方法

- 発信の継続の仕組み化

- AIの具体的な活用事例とテンプレート共有

- 診断ツールを使った個別課題の特定

- 実践プランの作成と次のアクション設定

タイムスタンプ: 33:32(申込導線の説明)

このワークの良さは「一人で頑張らないこと」を徹底する点。私自身、一人でやるとどうしても限界が来るタイプだから、仕組み化と仲間作りで乗り切る方法を作ったんだよね。

よくある質問(FAQ)❓

AIを使うと結局人の仕事はなくなりますか?

どのプラットフォームで発信すればいいですか?

AIツールのコストはどのくらいかかりますか?

診断ツールは自分でも作れますか?

初心者が最初にやるべき第一歩は何ですか?

最大限使えるスクリーンショット集と注釈 📸

以下は今回の内容を振り返る際に参照しやすいキャプチャ群です。タイムスタンプを見て、動画の該当シーンに戻れるようにしてあるので、実際の操作や話の流れを確認したい人は参考にしてね。

タイムスタンプ: 04:36(ジェンスパークの基本説明) — ここではGenSparkが「画像生成や検索だけでなく、複数ツールを統合したスーパーエージェント」になっていることが紹介されます。実務での応用が広がるという点が強調されていました。

タイムスタンプ: 05:01(旅行プラン作成のデモ) — 旅行を例に、公共交通の調査や距離計算、レストラン選びまで一気通貫で行う流れが示されている場面。実務的にはリサーチ仕事の自動化に直結する使い方です。

タイムスタンプ: 06:25(大規模モデルとツール連携) — GenSparkが複数のモデルや外部ツールにAPI連携して作業を完結する構造を説明している図。ここを理解すると、自分の仕事にどう落とし込むかのヒントが見えてきます。

タイムスタンプ: 07:40(デモ動画の冒頭) — 実際のデモ映像でスーパーエージェントの動きを視覚的に確認できる場面。操作イメージを掴むのに最適だよ。

タイムスタンプ: 09:26(レシピ→動画生成のデモ) — レシピを調べて、ショート動画を自動生成するプロセスを見せてくれるシーン。コンテンツ制作の自動化アイデアが湧くはず。

タイムスタンプ: 10:38(ユースケース紹介) — マーケティング、採用、デザイン、長尺動画の書き起こしなど、さまざまな職種で使えるユースケースが列挙されているスライドです。

タイムスタンプ: 11:44(デモの感想) — 実際に触った感想として「これはすごい」というリアクションが出た場面。新しいツールの可能性を実感する瞬間だよね。

タイムスタンプ: 12:07(診断アプリの実際の画面) — 私が作った診断アプリのスクリーン。短時間で課題を見つけてメール登録へ誘導できる仕組みが一目で分かります。

タイムスタンプ: 13:47(4タイプ診断のファーストビュー) — 最初の簡易診断の画面。ここからさらに8タイプ診断へ誘導する導線を作っています。

タイムスタンプ: 15:13(診断サイト制作の外注費用の話) — 以前は診断サイトを作るのに大きなコストがかかっていたが、今はAIやノーコードでコストを抑えられるという点が語られている場面。

タイムスタンプ: 16:18(クレジット制の注意) — GenSparkなどのツールは使い方によってコストが膨らむ可能性があるので、使用量管理が重要であることが示されています。

タイムスタンプ: 17:45(ナンバーワンポジションの検討) — どの分野でナンバーワンを狙うか、戦略的に考えるための問いが提示されている場面です。

タイムスタンプ: 19:01(朝ライブ継続の説明) — 朝ライブを継続することで自然とポジションが出来上がるという説明がありました。日々の積み重ねの重要性が分かるね。

タイムスタンプ: 26:10(ウェルスダイナミクスの紹介場面) — 自分のタイプを知る診断の話。自分の得意・不得意を知ることで戦略が立てやすくなるよ。

タイムスタンプ: 30:36(一人のために作った2時間セミナーの話) — 小さく始めて、1人を感動させることが大きな勝ち筋になるという実例を紹介している場面です。

タイムスタンプ: 32:10(セミナー告知) — 実際に行われるマーケティングセミナーの案内。セミナーではワーク中心で実践的に学べます。

タイムスタンプ: 33:32(申込導線説明) — 申し込みの導線説明とQRコードの表示。参加導線をシンプルにすることの重要性が語られていたよ。

最後に一言:AIと人で描く未来 ❤️

ここまで読んでくれてありがとう。改めて僕のメッセージを伝えるね。

AIが出てきた今、やるべきことは二つだけだよ。

- 自分が何者かを知ること(自分の核を見つける)

- その核にAIを掛け合わせて「やれること」を増やすこと

この二つが揃うと、あなたの仕事は短期的には効率化され、長期的には独自のポジションが築ける。私は45歳でいろんな失敗をして、50kgの減量や会社経営、大きな挫折を経験したけど、その都度「自分の核」を見つけ直してきた。その過程でAIは確実に心強い相棒になってくれたんだ。

最後に、今日話した内容を実践するための超短期アクションプランを置いておきます。明日からできることばかりだから安心してね。

- あなたの「たった一人」を決める(誰のために何をするか)

- その人のために解決策を1つ作り、短い投稿で毎日伝える

- その投稿の反応をAIで分析し、改善案を出してもらう

- 診断ツールを1つ作って導線を整える(無料のノーコードでOK)

- 小さなコミュニティで継続して信頼を築く

この道を一緒に歩みたい人は、ぜひ小さくでいいから今日から始めてみて。失敗は宝だよ。僕も一緒に学んでいくから、気軽に声をかけてね。

それではまた次回の更新で会いましょう。ひろくんでした。頑張りすぎずに、一歩ずつ前に進もうね。

付録:今すぐ使える超短期アクション(要チェック)

この記事の内容をすぐ実践に移せるよう、明日から始められる3つのアクションをまとめました。外部リンクが提供されていなかったため、リンクを入れると効果的な箇所もあわせて提案しています。

- 行動1:「たった一人」を決める(今すぐメモしてペルソナを1名設定)

- 行動2:その人向けに解決策を1つ作り、短い投稿を3日連続で出す

- 行動3:診断ツールを無料ノーコードで作って導線を試作する(3分診断を目標に)

リンクを入れると効果的な箇所(推奨アンカーテキスト)

外部リンクがないため埋め込みはできませんでしたが、もしリンクを追加するなら下記の短い語句を該当箇所に挿入すると自然です。各語句は記事中の該当段落内(見出しではなく本文)に入れてください。

GenSpark(ジェンスパークの紹介部分)診断ツール(診断アプリやチェックシートへ誘導する箇所)セミナー申込(セミナー告知・申込導線の説明箇所)ウェルスダイナミクス(診断やタイプ分析の説明箇所)

補足(導入例)

例えば「診断ツール」という語句に診断ページへのリンクを付け、「GenSpark」にサービス紹介ページのリンクを貼ると、読者は記事を読みながらすぐに実務に移せます。外部リンクが提供され次第、この記事の該当本文に自然な形で挿入することをおすすめします。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |