最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(Facebookグループ)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ

おはようございます、田中啓之(ひろくん)です。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、分身AIを回してビジネスと生活を同時に前進させることを仕事にしています。

今回は、2025年の最新ツール「Nano Banana Pro(ナノバナナプロ)」と、ビジネスの核となる「共感ストーリー」を掛け合わせて、表現力を何倍にも引き上げる方法を整理しました。実際に私が松下公子(きみちゃん)とLIVEで話した内容を、実践的に落とし込んで伝えますよ。

目次

- 🔧 要点サマリ(結論)

- 🧠 Nano Banana Proとは? まずは基礎を押さえる

- 💡 Notebook LMやGeminiとの組み合わせで発揮する表現力

- 🎭 共感ストーリーをどう設計するか(分身AIに魂を宿す)

- 🍳 AIは料理人、あなたはレシピを書く料理長 — 実践ワークフロー

- 📚 実例:スライド・ブログ・LP・書籍への応用

- 🛠️ ツール選びと接着剤(Google Drive・Studioなど)

- 🔍 失敗しないための注意点と改善策

- 📈 成果を出すためのKPI設計(私の現場で効く指標)

- 📸 実際の素材例とキャプチャ

- 🚀 実行テンプレート(すぐ使える)

- 🧩 よくある質問(FAQ)

- 📣 最後に:私の約束と次の一歩

🔧 要点サマリ(結論)

Nano Banana ProやNotebook LM、Geminiなどの最新ツールは、単なる自動化ではなく「分身AIに個性と魂を与えるための土台」です。

しかし、ツールだけでは不十分です。「共感ストーリー」という「カルピスの原液(あなたの濃い体験と想い)」があって初めて、AIはおいしいジュース(コンテンツ)を作ることができます。私の仕事の哲学で言えば「成功 = 考え方 × 熱意 × AI共創能力」。ここではその具体的な手順、ツール選定、実例、落とし穴と改善策を丁寧にまとめました。

🧠 Nano Banana Proとは? まずは基礎を押さえる

まず言っておきたいのは、ツール自体は目的ではなく手段ということ。Nano Banana Proは、Google等の最新モデルを搭載し、軽量でありながら圧倒的な表現力を持つ画像生成・編集ツールです。LIVEでも冒頭に触れたように、視覚表現やスライド素材の生成で「品質が高い」と感じる場面が多くありました。

ポイントは次の3つです。

- ベースモデルの選定:出力の方向性(文章、画像、プレゼン素材)に適したモデルを選ぶ。

- プロンプトの設計:共感ストーリーの核を入れて、分身AIに「誰の何を伝えたいか」を与える。

- 後処理と編集:AI出力を人の手で磨く工程を必ず設ける(これが「魂」の入り口)。

このあたりでNano Banana Proについて触れています。動画リンク(01:01から)

💡 Notebook LMやGeminiとの組み合わせで発揮する表現力

LIVEで紹介した通り、Notebook LMやGemini、ChatGPTなど複数のモデルを組み合わせるのが今の王道です。理由はシンプルで、それぞれのモデルが得意な領域(創造、要約、構造化、画像化)が違うからです。

- Notebook LM:「脳」の役割。資料作成やスライドの素案を出すのに強い。ノート感覚で自分のブログや過去のデータを蓄積し、そこから回答を引き出せる。

- Gemini / Nano Banana Pro:「手」の役割。自然な表現や感情を伴う文章、高品質な画像生成との親和性が高い。

- ChatGPT系:「口」の役割。会話形式の磨き込みや、プロンプトチューニングでの反復に最適。

これらを「分業」させることで、100点の一本筋ではなく、複数視点の掛け合わせで出力の深みが増します。

Notebook LMやGeminiを並べて比較している箇所です。動画リンク(03:06から)

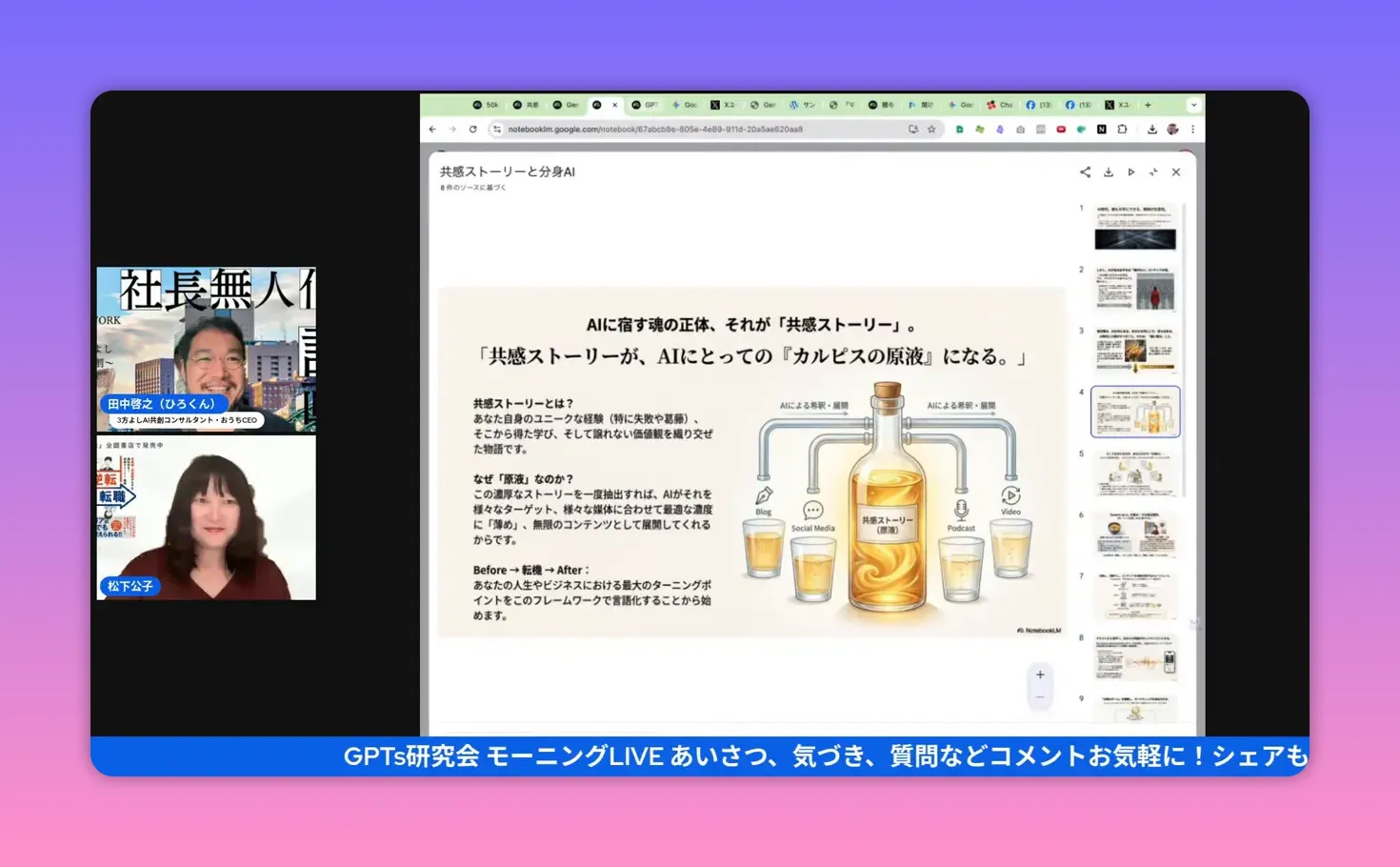

🎭 共感ストーリーをどう設計するか(分身AIに魂を宿す)

ここが最重要です。AIに「魂」を宿すとはどういうことか? 私はこう定義しています。

分身AIに魂を宿す=「当人の経験・価値観・失敗・願い」を具体的な文脈(コンテキスト)として与え、AIがそれを出力に反映できる状態にすること

具体的な設計手順は以下。

- 本人のライフストーリーを短くまとめる(重要イベント、価値観)。

- よく使う口調や語尾、キーフレーズをリスト化する(私の場合「〜ですよね」「〜だよ」「脂肪は財宝」など)。

- 典型的な読者/顧客の悩みを3つ定義する(例:商品説明が苦手、SNSでの伝わらなさ、LPの反応が低い)。

- その悩みに対してAIがどう応答すべきかシナリオ化する(共感→事実→提案→次の行動)。

- 上記をプロンプトに組み込み、反応を複数回チューニングする。

こうやって「人物の文脈」をコード化しておくと、どのツールを使っても一貫した分身AIが出来上がります。私はこれを「コンテキストエンジニアリング」と呼んでいます。

スライドやスタジオ素材を見せながら、共感ストーリーのスケッチを説明している場面。動画リンク(04:54から)

🍳 AIは料理人、あなたはレシピを書く料理長 — 実践ワークフロー

AIの利用を「料理」に例えると分かりやすいです。AIは食材を切り、火を入れ、盛り付けることが得意な「優秀な料理人」です。でも、最初に何を作るか(メニュー)、どの味付けにするか(レシピ)を決めるのは、料理長であるあなたです。

そして、最も重要なのが「カルピスの原液」です。どんなにいい水(AIの表現力)があっても、原液(あなたの実体験や想い)が薄ければ、味のしない水っぽいコンテンツになってしまいます。

私の推奨ワークフロー(分身AIを使ったコンテンツ作成)

- 素材収集(仕入れ):自分の過去のブログ、音声、写真、書籍の抜粋を一箇所にまとめる。

- 核となる共感ストーリー作成(秘伝のタレ作り):3分で語れる自分の物語を作る。読者の感情を動かす「出発点」「葛藤」「解決」の3パート。

- モデル割り当て(調理):Notebook LMで構造化、Geminiで表現、Nano Banana Proで画像や細部表現。

- プロンプト設計(レシピ渡し):口調・表現の例・避けたい表現を明記。例:「私(ひろくん)の一人称で、語尾は『〜だよ』『〜かな』を多用」など。

- 出力→編集→改善の反復(味見と調整):AIの初稿を人が磨く。ここでストーリーの「魂」が最終的に入る。

- 公開→分析→改善(提供と改良):反応を計測し、分身AIのプロンプトやストーリーの要素を更新。

この工程を回すことで、AIが作るものに一貫性と深みが増します。

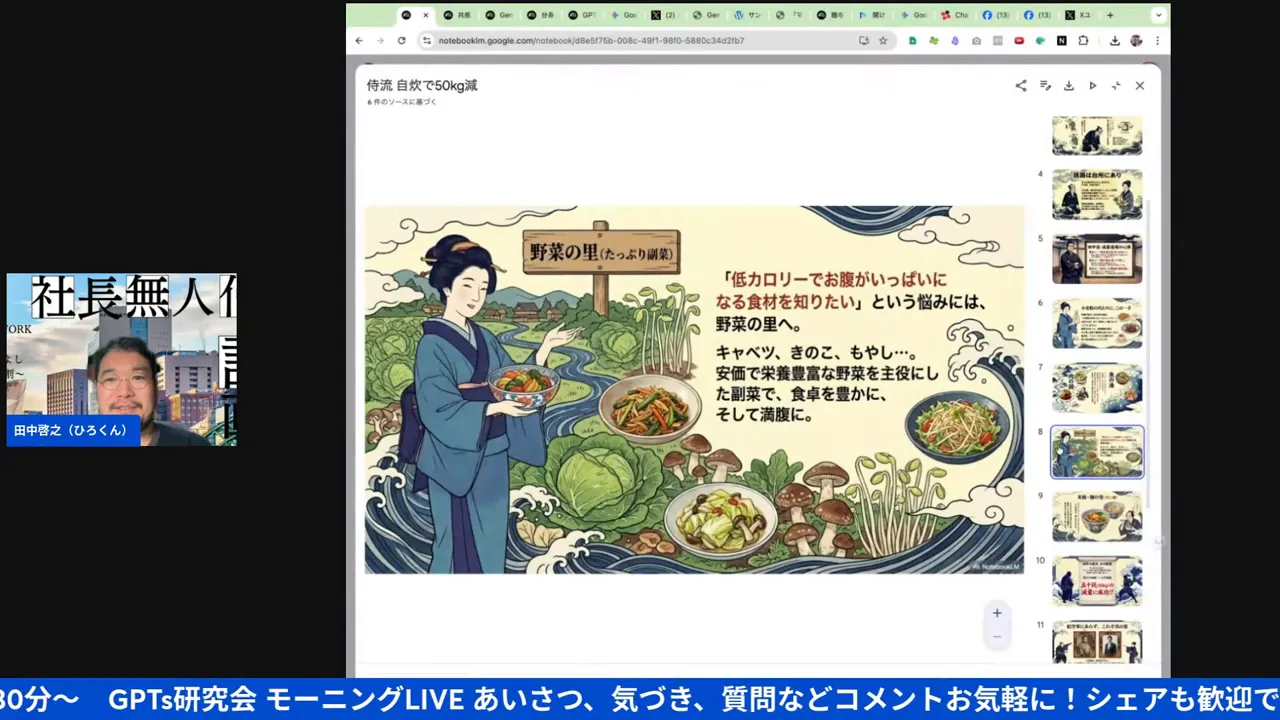

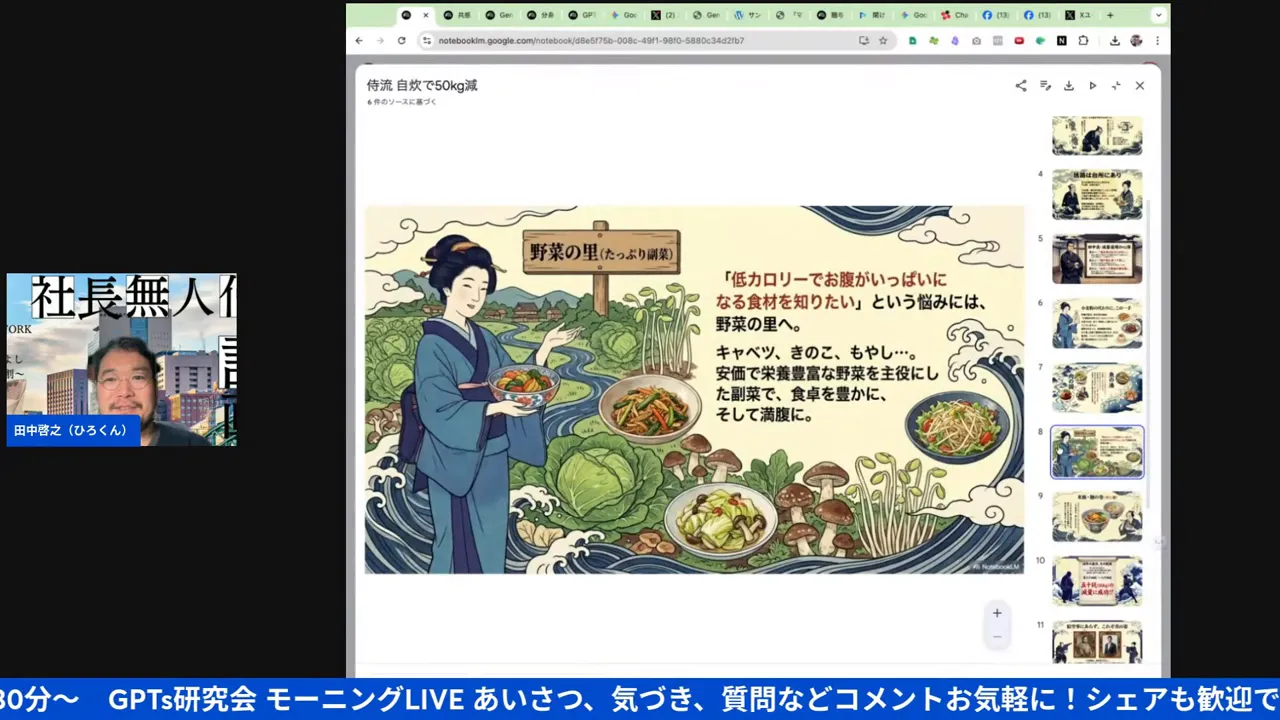

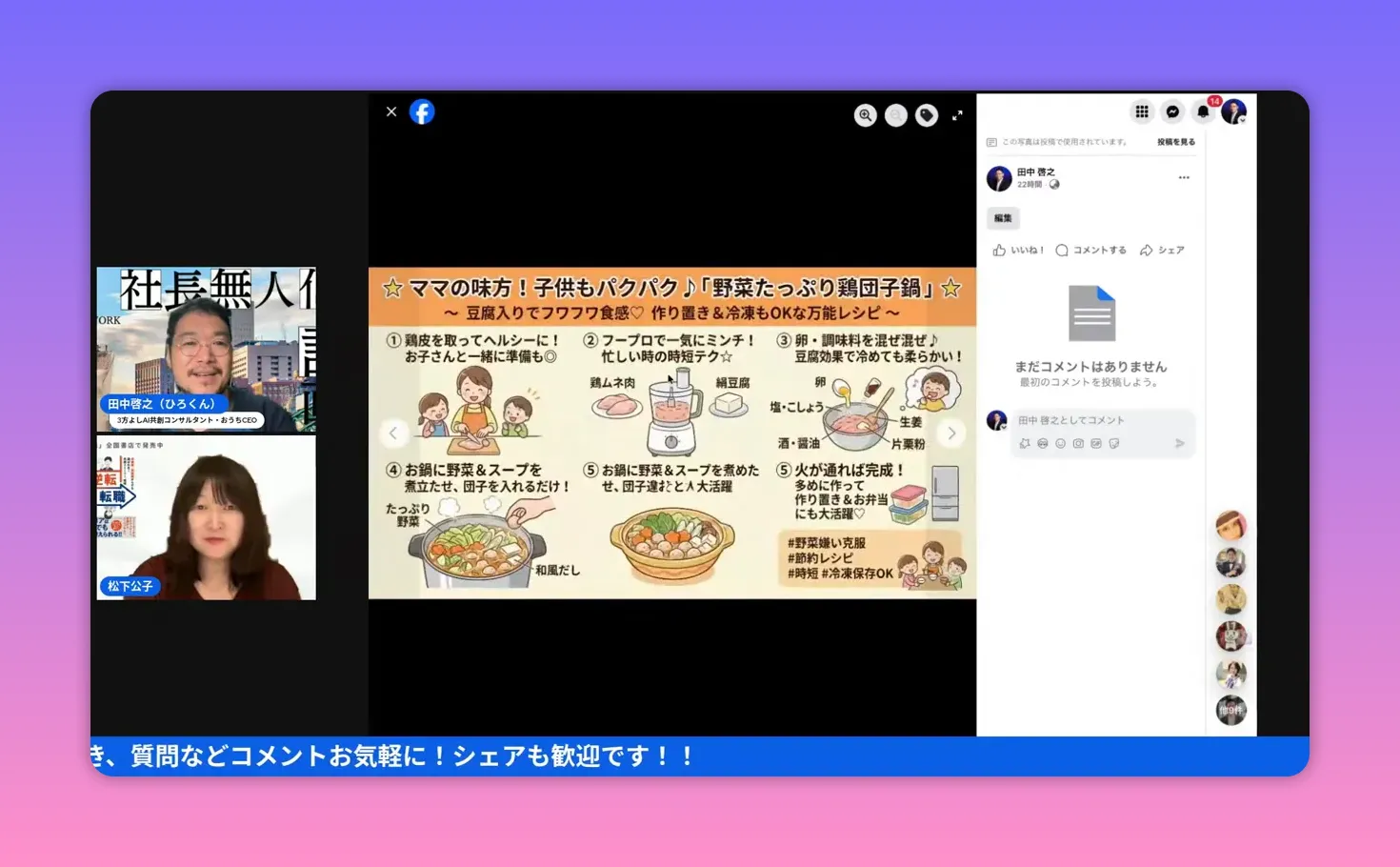

食べ物の画像生成やビジュアルの説明をしている箇所。動画リンク(06:08から)

📚 実例:スライド・ブログ・LP・書籍への応用

現場でよくある活用例を具体的に示します。ここからは私が実際にやっているパターン。

- スライド資料:Notebook LMでスライドの骨子を出し、Nano Banana Proでビジュアルを生成。最後に私の語り(口調)でナレーションを整える。

- ブログ記事:共感ストーリーを先頭に置き、AIに要点整理と見出し案を出させる。私は出力をリライトして人間味を足す。

- LP(ランディングページ):見込み客の悩み(ペイン)を最初に出し、次に実績と共感ストーリー、最後にCTA。AIで検証可能なA/B案を複数生成する。

- 書籍の草稿:過去のブログや音声をAIで要約→章立て→章ごとに深掘りしていく。一気書きよりもAIの反復で磨くのが効率的。

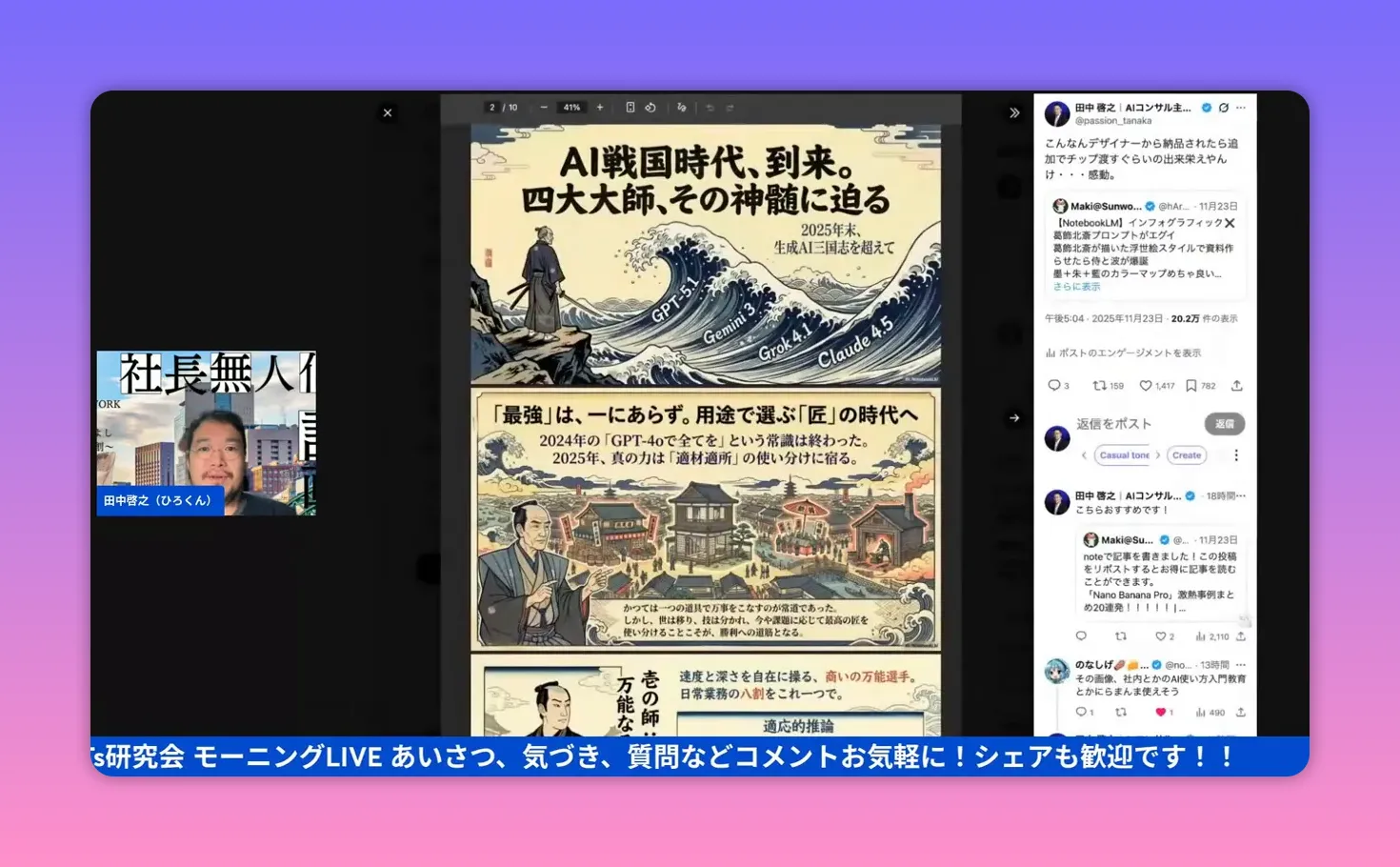

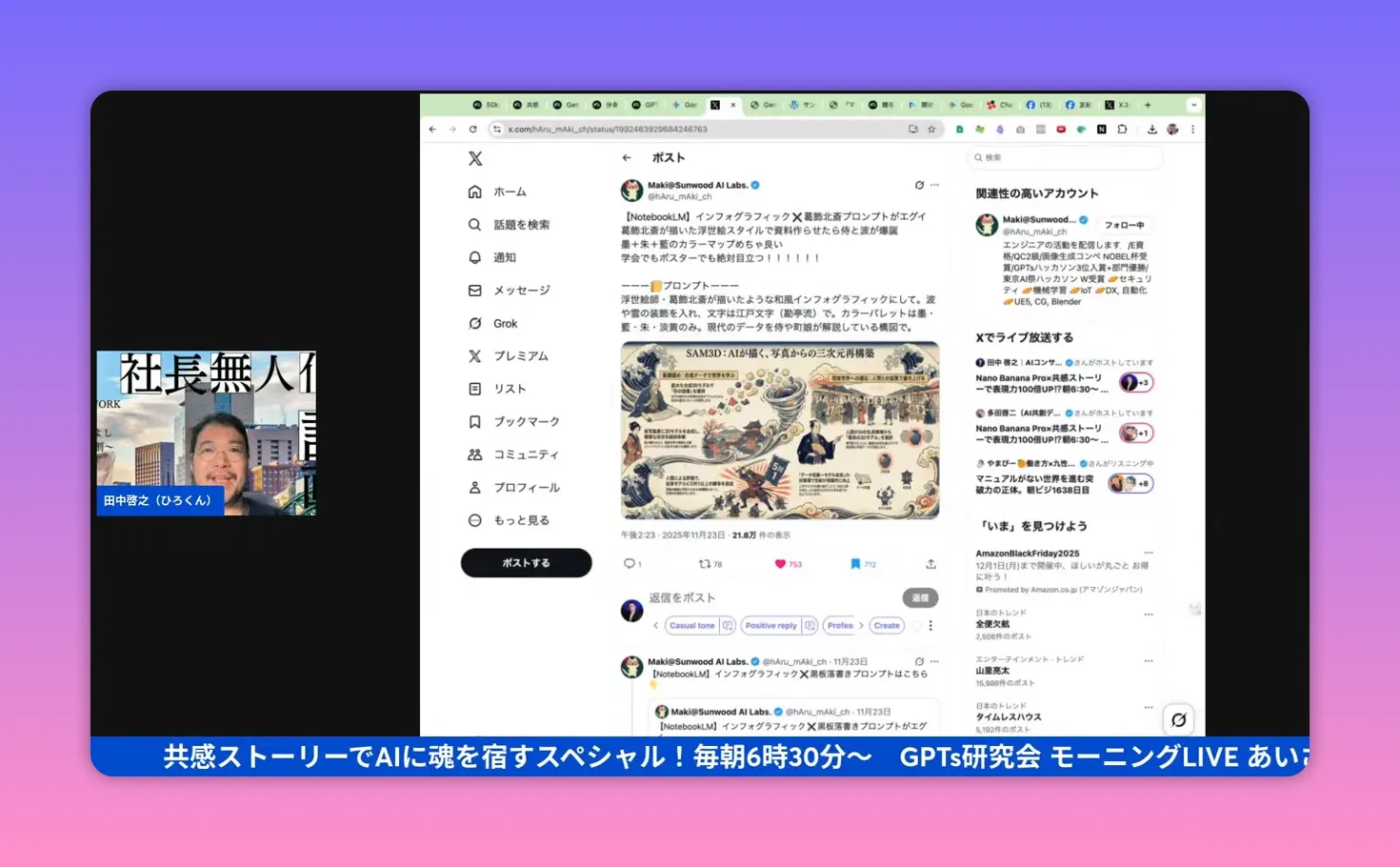

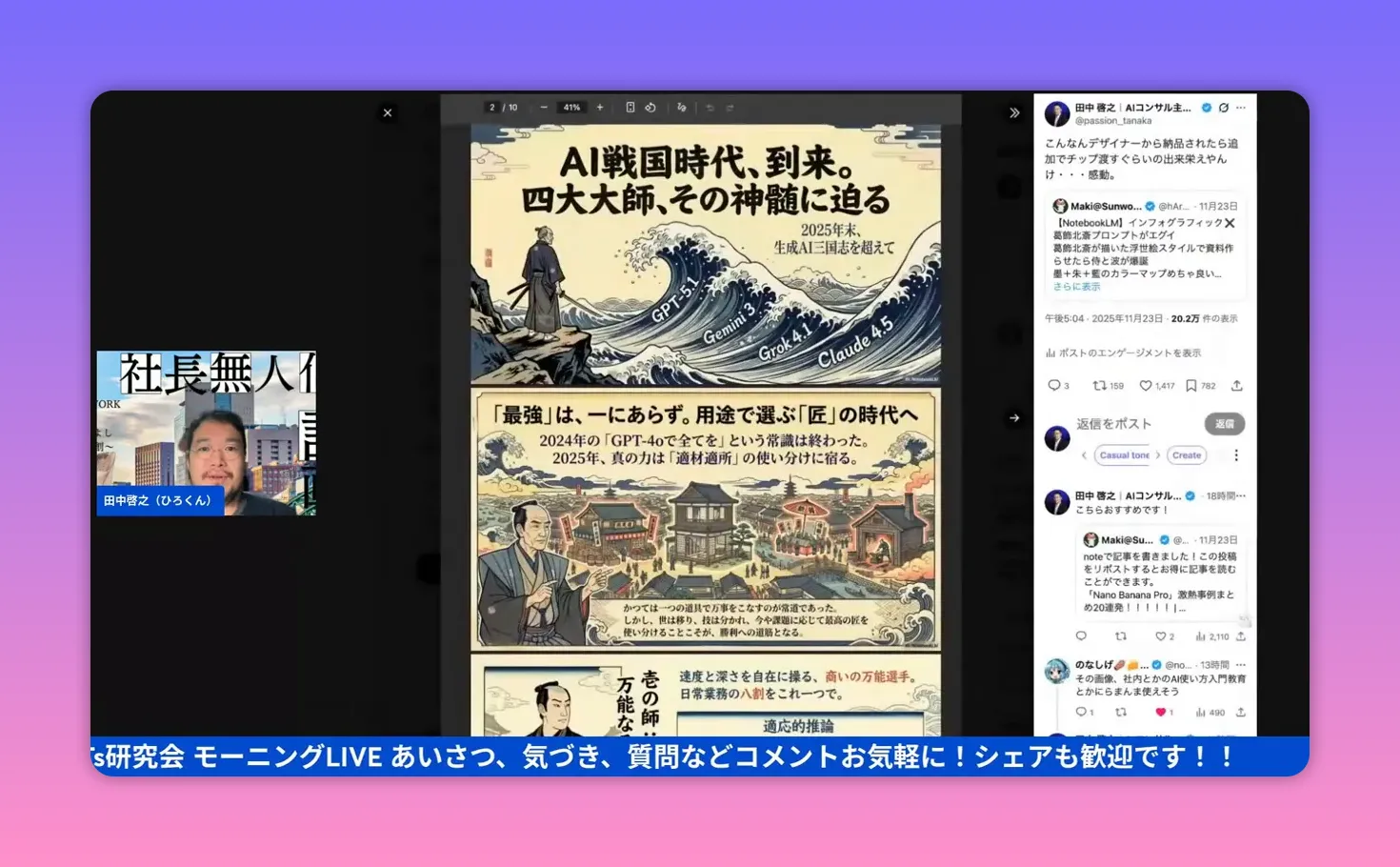

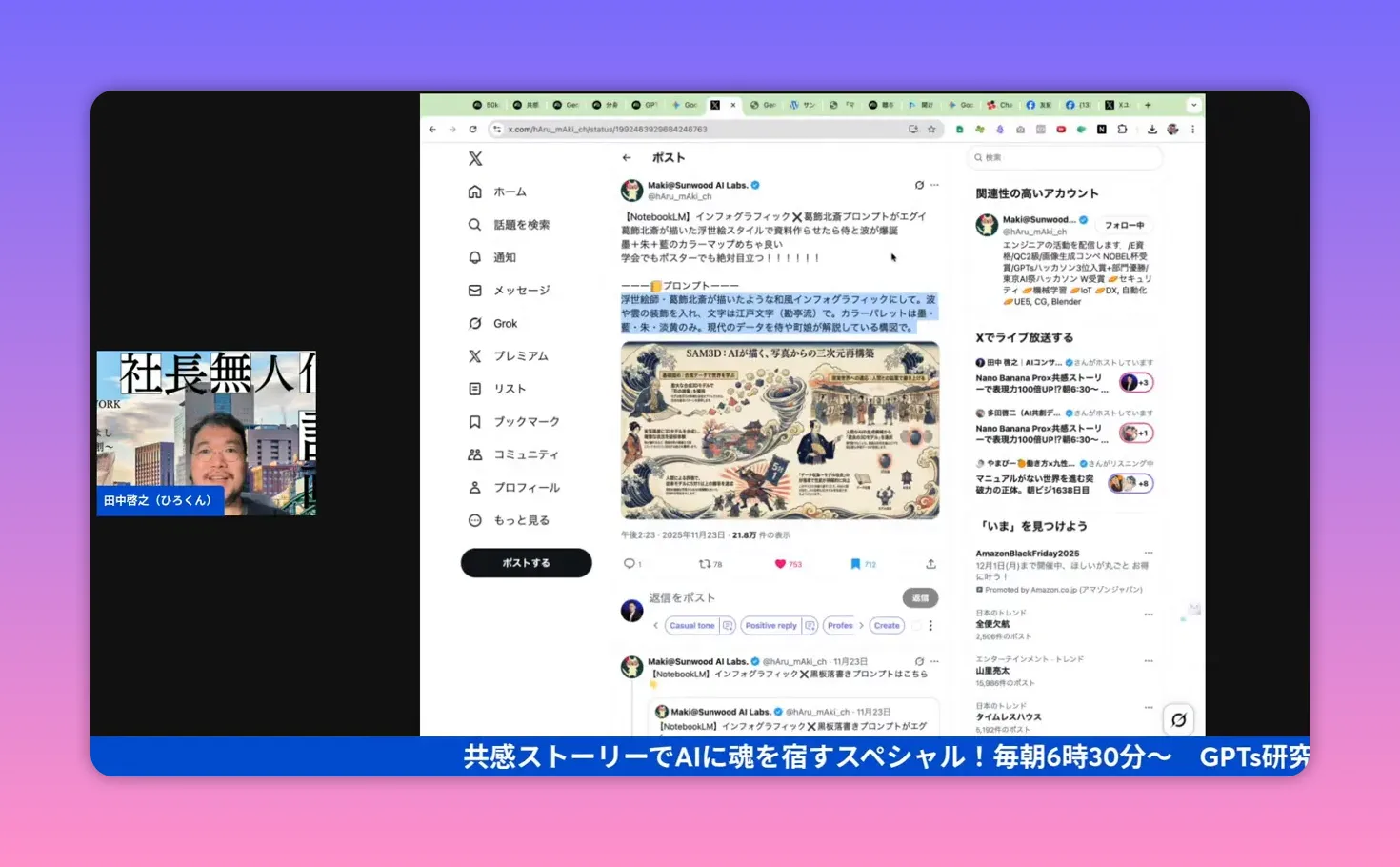

ここではインフォグラフィックやプロンプトの例を示しています。動画リンク(13:33から)

🛠️ ツール選びと接着剤(Google Drive・Studioなど)

AIで生産性が上がっても、ファイル管理やコラボが崩れると元も子もありません。私が推奨する「接着剤」的なツールは次のとおり。

- Google Drive:素材管理、バージョン管理。AI生成物の原盤をここにためる「冷蔵庫」。

- Notion / Notebook LM:構造化されたナレッジベース。分身AIの人格設定もここで管理する「レシピ帳」。

- Studio系(スライド編集ツール):AIが生成した画像・テキストをスライドに配置して最終調整する「盛り付け台」。

この3点セットで、AIが吐き出した素材を人が編集して公開まで持っていく流れを確立できます。

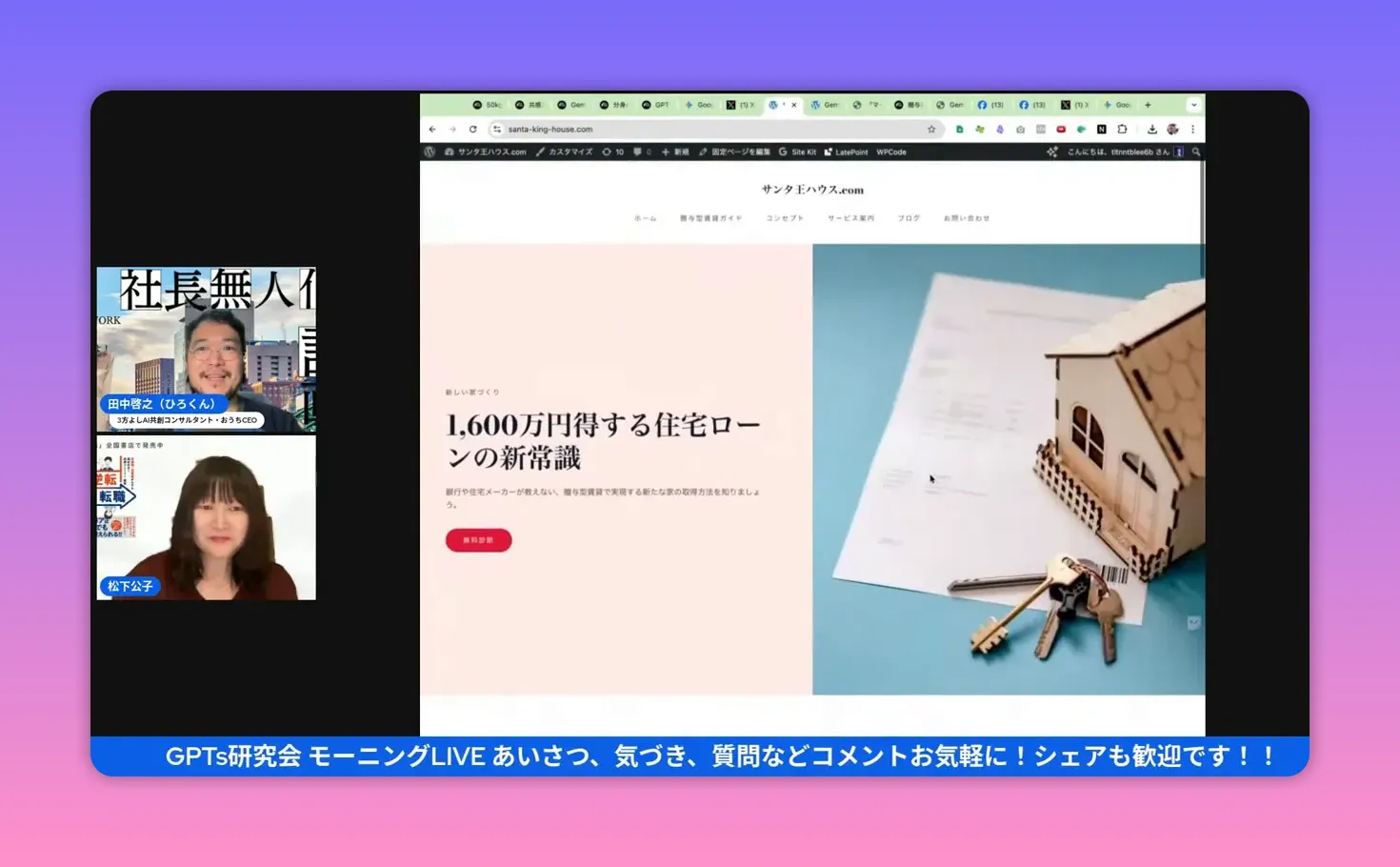

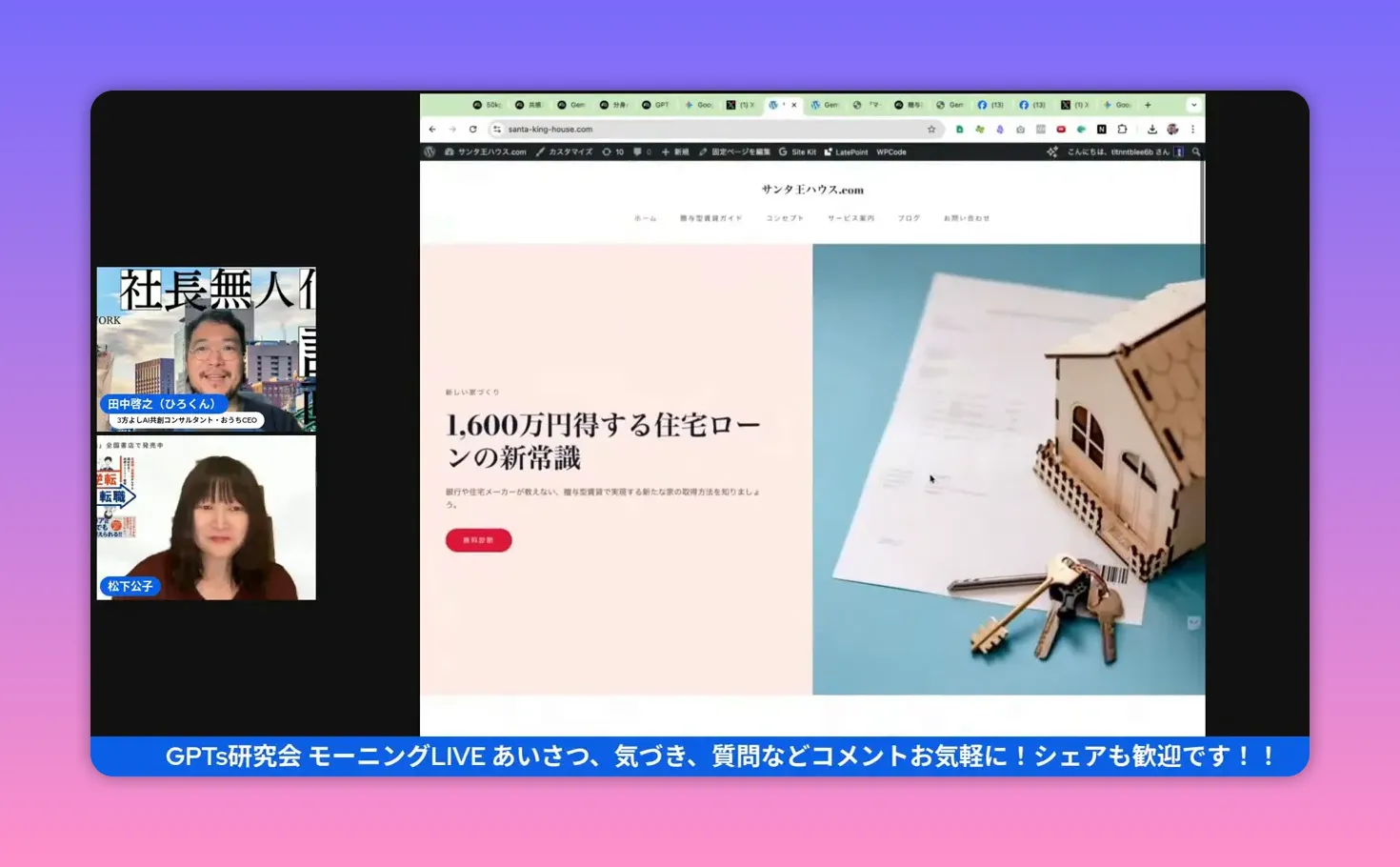

ホームページ制作の事例を示す場面です。右サイドのバナー生成など、AIが役立つポイントを説明。動画リンク(23:15から)

🔍 失敗しないための注意点と改善策

AI導入で多くの人が陥る罠を、私の忖度ゼロスタンスで指摘します。問題があるときははっきり「違う」と言いますよ。

- 罠1:プロンプトが曖昧 → 改善策:共感ストーリーの核を必ず入れる。誰に向けて何を伝えるか明確にする。

- 罠2:人の編集を省く → 改善策:AIは下書き。最終的な「魂」は人が加える。編集フェーズを必須にする。

- 罠3:ツールの切り替えが雑 → 改善策:モデル毎の役割をドキュメント化し、誰が何を担当するか明確にする。

- 罠4:倫理と透明性の軽視 → 改善策:AI生成物であることの明示、プライバシー配慮、ファクトチェックを徹底。

📈 成果を出すためのKPI設計(私の現場で効く指標)

成果を測らないと改善はできません。私が見ているKPIは次の通り。

- エンゲージメント:記事や投稿のいいね、コメント率

- クリック率:LPやバナーのCTR

- コンテンツ制作速度:AIを使う前後での素材完成時間

- 品質スコア:社内レビューでの5段階評価

これらを追うことで、AI導入が単なる効率化で終わるのか、表現力と成果につながるのかを見極められます。

📸 実際の素材例とキャプチャ

ここからはLIVE内で出した具体的な素材のスクリーンショットを時系列で並べます。各キャプチャには該当の動画タイムスタンプ付きリンクをつけているので、気になる箇所をすぐ確認できます。

キャプチャ 1 — Nano Banana Proの紹介(01:01)

コメント:ここでNano Banana Proの基本性能と、表現力が高く見える理由を簡単に説明しました。まずは気軽に触って挙動を知ることが大事だよね。

キャプチャ 2 — モデル比較(03:06)

コメント:Notebook LM、Gemini、ChatGPTの得意領域比較。複数モデルの役割分担がポイントだよ。

キャプチャ 3 — スタジオとスライド(04:54)

コメント:スライドを作るときのテンプレと素材配置の例。AIが生成した画像をどう「資料」に落とし込むかを示したよ。

キャプチャ 4 — 食材系ビジュアルの例(06:08)

コメント:食品や商品写真の生成例。表現力が上がると購買意欲にも直結するから大事。

キャプチャ 5 — インフォグラフィックとプロンプト(13:33)

コメント:プロンプトの具体例とアウトプットの整形例。ここをテンプレ化すると再現性が高まる。

キャプチャ 6 — ホームページのバナー例(23:15)

コメント:実際にホームページに組み込んだバナーや記事ブロックの例。この程度の質感なら外注より早いよね。

キャプチャ 7 — ブックカバーとブログ案(31:41)

コメント:書籍カバーやLPのビジュアル提案。AIで複数案作って、最終的に人が選んで磨く流れが鉄板。

キャプチャ 8 — GPTs研究と未来構想(37:51)

コメント:GPTs研究会の全体像と、今後のイベント・コミュニティ活用に関する話。この辺りは組織的な導入を検討している人はぜひ注目してね。

🚀 実行テンプレート(すぐ使える)

ここに私が現場で使っているテンプレートをまとめます。コピペしてすぐ試してみてください。

- 共感ストーリーテンプレ

- 出発点:私が抱えていた問題は「_____」

- 葛藤:誰にも言えなかったのは「_____」

- 決断:それでも私が選んだのは「_____」

- 結果:今は「_____」になり、あなたにもできる理由は「_____」

- 分身AIプロンプト例

- 口調:一人称は「私」、語尾は「〜だよ」「〜かな」

- 価値観:家族第一、失敗はネタ、脂肪は財宝

- 目的:商品説明で共感を生む、CTAへの導線確保

- 公開後チェックリスト

- 反応をKPIに落とし込む(エンゲージメント、CTRなど)

- ユーザーからの質問をAIにまとめさせ、Q&Aを更新

- 2週間でABテストの結果をもとにプロンプトを再調整

🧩 よくある質問(FAQ)

Nano Banana Proって何が得意ですか?

Nano Banana Proは軽量で高速な生成と、ビジュアル表現の質感を出すのが得意です。資料やスライド、商品ビジュアルの素案作りに向いています。ただし最終的な編集は人の手で行う前提で使うのが効率的です。

Notebook LMはどんな場面で使うべき?

Notebook LMはノート感覚で素材を蓄積しながらスライドや記事の骨子を作るのに最適です。構造化やアウトライン生成、リライトの起点として使うと効果が高いです。

分身AIに魂を宿すって具体的にどうするの?

本人のライフイベント、価値観、口調、よく使うフレーズ、典型的な顧客ペインをドキュメント化し、それをプロンプトに組み込むことです。AIに人格を教えるのではなく、文脈を与えて一貫した出力を引き出すのがコツです。

初めてでも分身AIを作れますか?

できます。小さく始めるのが鉄則です。まずは1つの用途(例えばブログ記事作成)でテンプレを作り、反復することで精度が上がります。テンプレート化して運用すれば、誰でも再現可能です。

コンテンツ生成の速度と品質を両立させるには?

モデルの役割分担と編集工程の明確化が鍵です。AIで素早く複数案を作り、人が選んで磨く。判断基準とKPIを決めておくと速度と品質を両立できます。

📣 最後に:私の約束と次の一歩

私は134キロから83キロへと50kgのダイエットに成功し、事業でも挫折と再起を経験してきました。AIは万能ではないけど、正しく設計すれば「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を作れます。私の理念は家族第一、共創を通じた成長。そして「失敗は宝」。AIを道具に、あなたの分身を育てていきましょう。

興味があれば、まずは以下の3つをやってみてください。

- 自分の共感ストーリーを300文字で書く。

- Notebook LMかNotionにそのストーリーを保存する。

- Nano Banana ProやGeminiに口調と目的を与えて1稿作らせ、手を入れてみる。

また時間があるときに一緒に分身AIの設計をやりましょう。私の経験とテンプレートをそのまま渡して、あなたのビジネスに合わせてチューニングします。では、今日も一歩進めていきましょう。ひろくんでした!

満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント! |

|

AIに魂を宿すとは?あなたらしい分身のAIを作ってあなたの代わりに働いてくれる分身AIを作ることができたらいかがでしょうか? |

| 今すぐ無料で視聴する! |