最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ

おはようございます。田中啓之(ひろくん)です。今回のレポートは、AI氣道さんの朝のライブ「AI×デザインの最前線!ChatGPTのAtlasにCanvaでデザインを作らせる実験」を、僕の視点で深掘りしつつ、実践的な使い方、注意点、そしてあなたが今から始められるステップまで余すところなくまとめたものです。私自身は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIと人の“共創”を推進しているので、技術的な話だけでなく「人が残すべき価値」についても本音で語っていきます。

Table of Contents

- この記事の目次

- ライブで扱われたテーマの概要

- キャプチャ 1 — オープニングと自己紹介(01:02)

- ChatGPT Atlasとは?(08:38)

- 実験:Canvaでデザインを作らせる(09:11〜)

- キャプチャ 3 — アイコンとアクセントカラーの話(15:33)

- Atlasとエージェント群の使い分け(10:10)

- ハードウェアの話:最新Apple Siliconチップの登場(12:21)

- AIのバイアスと倫理、そして表現の真実(25:09)

- 実務で使うためのステップバイステップ(具体的プロンプト例あり)

- キャプチャ 5 — 生成失敗とエラーの実例(17:55〜18:06)

- デザインの“ニュアンス”をAIに伝えるコツ

- 権利関係と商用利用の注意点

- プロフィール作成が示す未来(31:57〜32:27)

- キャプチャ 8 — クローズと未来へのメッセージ(37:28)

- 実務で失敗しないためのチェックリスト(まとめ)

- ワークショップ/コース案内(僕のおすすめ運用)

- FAQ — よくある質問と回答

- 最後にひろくんのまとめ — 今、何を始めるべきか

- 追伸 — リンクと参考(ライブへのアクセス)

この記事の目次

- 今回のライブで扱ったテーマの概要

- ChatGPT Atlasとは?そしてCanva連携でできること

- ライブ中の実験で出た成功・失敗のポイント(タイムスタンプ付きキャプチャあり)

- 実務で使うための具体的な手順とプロンプトの作り方

- AIとデザインの役割分担。人間が残すべき価値

- よくあるトラブルと対処法(エラー対応/バイアス/権利関係)

- 実践ワークショップ/コース案内と僕のおすすめ活用法

- FAQ(よくある質問と回答)

ライブで扱われたテーマの概要

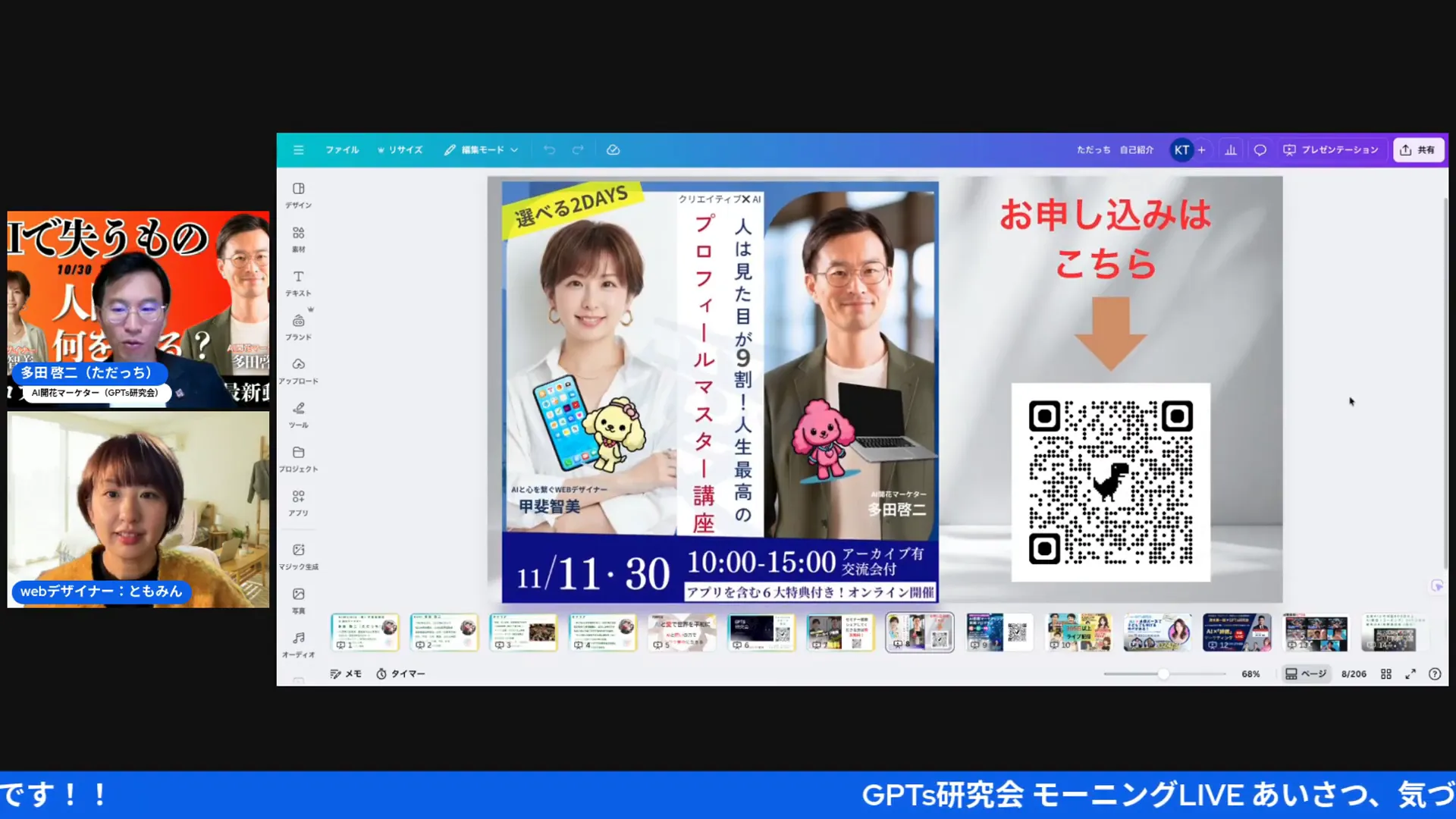

まずは、ライブのポイントをざっくり整理します。AI氣道さんのライブは30分の短い枠の中で、ChatGPTの新機能「Atlas(アトラス)」を使い、Canvaにデザインを生成させる“リアル実験”に挑んだものです。登壇はともみんさんと多田啓二(ただっち)さん。トークは実験的でライブらしい試行錯誤がたっぷり含まれていました。

主なトピックは次の通り。

- ChatGPT Atlasを使った“デザイン生成”の実演

- CanvaやPhotoshopなどのデザインツールとの連携(現在ベータ含む)

- AIができることとできないことの明確化

- プロフィール作成やSNS向けデザインの価値観と戦略

- AIの倫理、バイアス、そして人間に残る役割の議論

このライブの最大の魅力は「実験を隠さない」点です。失敗もそのまま見せることで、現場感が伝わってきました。僕もこういう“試しながら学ぶ”姿勢が大好きです。

キャプチャ 1 — オープニングと自己紹介(01:02)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=62s

冒頭ではともみんさんが自己紹介し、今回のライブの目的を共有しました。ポイントは「AIにできる仕事が増えている今、人が残すべき価値は何か」を参加者と一緒に考えるという点。僕はこれまでの経験から、この問いを“プロダクトやサービスの核”だと捉えています。AIはあくまでツールであり、核となる想いやブランドストーリーを形にするのは、人間が担うべき領域です。

ChatGPT Atlasとは?(08:38)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=518s

ライブで言及された「Atlas」は、ChatGPTを特定の目的のためにカスタマイズし、外部ツールと連携して「行動」できるような、いわば“特化したAIエージェント群”の総称と解釈できます。これは、単にテキストを生成するだけでなく、まるで秘書のように外部のデザインツール(CanvaやPhotoshopなど)に指示を送り、実際にデザイン作業をさせようとする試みです。

ここで抑えるべきポイントは次の3点です。

- Atlasは単なるテキスト生成ではなく、特定のタスクを自動化する「エージェント」として外部ツールを動かせる可能性を秘めている。これはまるで、あなたが料理のレシピをAIに指示するだけで、AIが家電(オーブンやミキサー)を操作して料理を完成させるようなイメージです。

- しかし現時点ではベータ版や機能制限があるため、すべての連携がスムーズにいくわけではありません。まだ発展途上の技術であり、試行錯誤が必要です。

- 連携の成否は、利用している環境(アカウント権限、API設定、ブラウザの種類、インターネット接続速度など)に大きく依存します。安定稼働には事前の検証が不可欠です。

実務で使うなら「Atlasに指示→AIがデザインを生成→人間が最終調整」というワークフローが最も現実的でしょう。AIは”下書き”や”大量のデザイン案出し”を担い、人間は仕上げと、そのデザインに「どのような意味や意図を込めるか」という“価値付け”を担うイメージです。これは、AIが大量の食材を準備してくれるけれど、最終的な味付けや盛り付けは料理人が行うのに似ています。

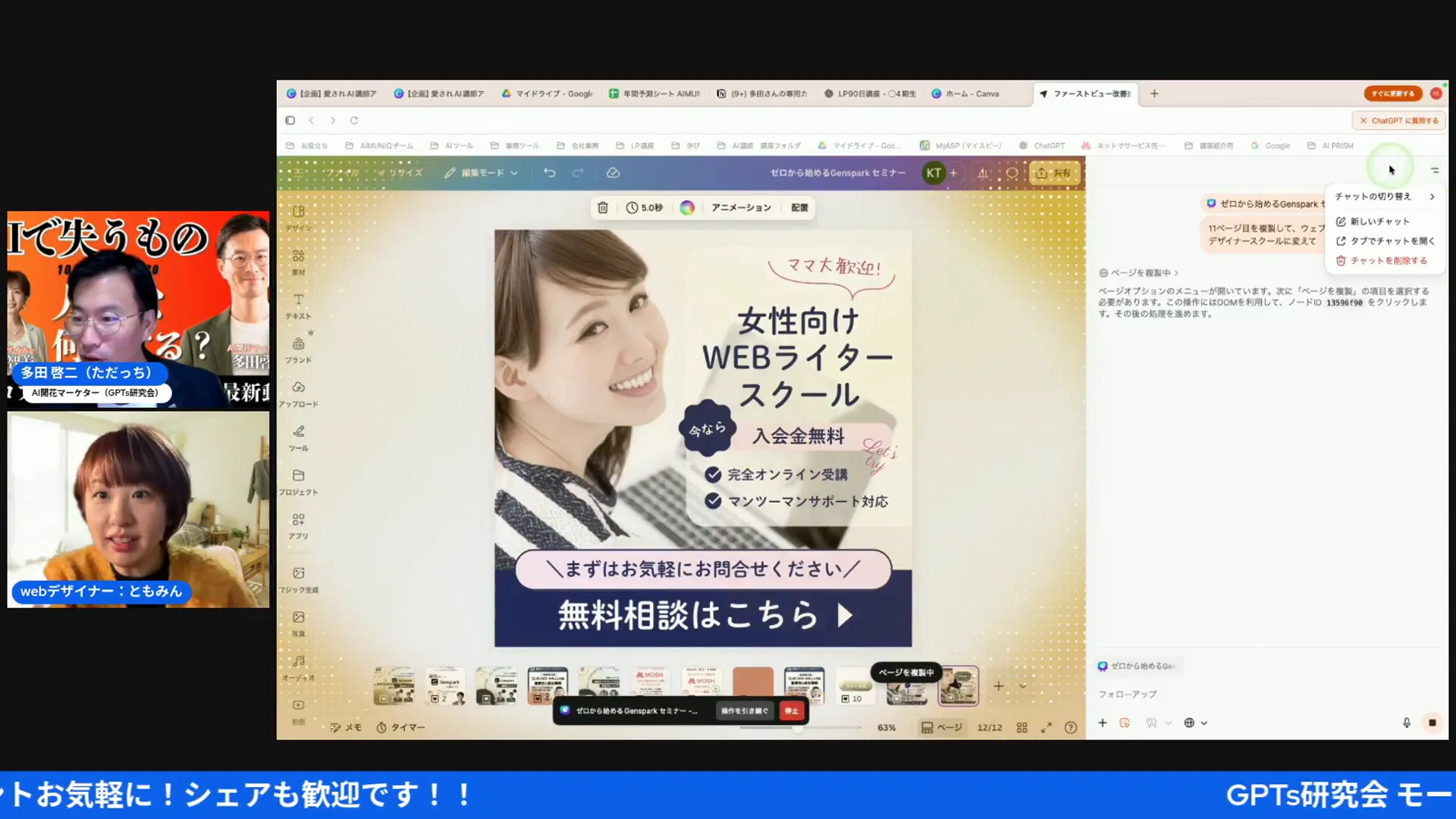

実験:Canvaでデザインを作らせる(09:11〜)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=551s

ここがライブのメインパートでした。ともみんさんとただっちさんは、AtlasにCanvaでSNS用プロフィールやサムネイルを作らせる実験に挑戦しました。しかし、この過程でいくつかの失敗や「うまく連携できない」問題が発生しています。

これらの失敗から学べる点は非常に大きく、実務に活かすためのヒントが隠されていますので、詳細を列挙します。

- アカウント連携やAPI権限問題で、Atlasから直接Canvaを動かせないケースがある。これは、まるであなたが新しい家電を購入したのに、スマートホームのシステムと連携するための設定がまだできていない状態に似ています。正しい認証と権限設定が不可欠です。

- 生成されたデザインの「ニュアンス」がAIと人間で齟齬を起こす。例えば、色味やトーン、全体的な雰囲気が人間の期待とずれることがあります。AIは指示された要素を組み合わせるのが得意ですが、人間の感情や文化的背景に基づく「センス」を完全に理解するのはまだ難しいからです。

- ライブ中のデモはリアルタイム性が高く、利用しているOS、ブラウザ、端末スペックといった環境差が結果に影響します。これは、同じレシピでも使う調理器具やキッチンの環境で出来上がりが変わるのと同じです。

僕の経験上、こうした新しいAI連携の実験を行う際は、まずローカル環境(自分のPCや作業環境)で再現性を必ず確認することが重要です。また、社内でAIを活用したワークフローを固める際には「どのアカウント(誰の権限)でAIツールを動かすか」「誰が最終的な承認を出すか」といった運用ルールを明確に定めておくと、余計なトラブルを減らし、スムーズなプロジェクト進行につながります。

キャプチャ 3 — アイコンとアクセントカラーの話(15:33)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=933s

ここでは「アイコンのアクセント色が変わると、デザイン全体の印象が大きく変わる」という重要な議論がありました。デザインにおいて色の役割は本当に大きく、AIが自動生成した色をそのまま鵜呑みにすると、あなたのブランドイメージやメッセージとズレが生じる可能性があります。色は、視覚的な印象だけでなく、見る人の感情にも大きく影響するからです。例えば、企業のロゴの色一つで、その企業が「信頼性」を重視しているのか、「革新性」をアピールしたいのか、といったメッセージを伝えることができます。

僕のアドバイスは以下の3点です。

- ブランドの基本色(コアカラー)を明確に言語化し、RGBやHEXコードといった具体的な数値で管理すること。これは、家族で「カレー」を作る時に「隠し味にりんごを入れてね」と伝えるのと同じくらい具体的であるべきです。

- AIに色を指定する場合は「具体的に」指示すること。例えば「コアカラー#FF6A00を基調とし、アクセントカラーには清潔感を出すため#FFFFFF(白)を使用する」のように、詳細な指示を与えることで、AIの解釈の幅を狭め、期待に近い結果を得やすくなります。

- AIが生成した色を最終調整するのは人間が行うという前提で、AIには「色の候補を3案出す」など、ある程度の曖昧さや選択肢を許容する設定を与えることで、より良い選択が可能になります。

Atlasとエージェント群の使い分け(10:10)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=610s

ライブでは、Atlasを“複数のAIエージェントのハブ(中心)”として捉える話も出ていました。これは、まるであなたが複数の専門家(料理人、掃除人、ベビーシッター)を束ねて家事を行うようなイメージです。実際に業務でAIを活用する場合、目的別にエージェントを分けると非常に効率的です。

例えば、以下のようなエージェントを組み合わせることが考えられます。

- リサーチエージェント: 市場調査や競合分析を自動で実行し、必要な情報を集めてくる。

- クリエイティブエージェント: CanvaやPhotoshopといったデザインツールに具体的な指示を送り、視覚コンテンツを生成する。

- 編集エージェント: 生成されたテキストやデザインの文法・表現チェック、SEO最適化、トンマナ調整などを行う。

- パブリッシュエージェント: 生成物をSNSに投稿したり、メールマガジンとして配信したりするスケジューリングを自動化する。

ただし、これらのプロセス全てを自動化すると、全体の進捗や「誰がいま何をやっているか」が見えにくくなるリスクがあります。だからこそ、僕は「分身AI」の活用を推奨しています。分身AIが各業務の「下書き」を効率的に作り、人間は最終的な承認と、微調整を行う役割を担う。これが、AIの能力を最大限に活かしつつ、人間のコントロール下で品質を維持する、最も現実的で負担の少ない運用方法だと考えています。まるで、優秀なアシスタントが下準備をしてくれた後、あなたが最終的な仕上げをするようなものです。

ハードウェアの話:最新Apple Siliconチップの登場(12:21)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=741s

ともみんさんがライブで言及していた「M5搭載のMac」は、最新のApple Siliconチップ(例えばM3シリーズや将来のM4/M5シリーズ)を指していると考えられます。これは非常に重要なポイントで、AIを使ったローカルでの生成処理や、複雑なデザインのプレビュー速度は、PCのハードウェア性能に大きく依存します。特に、大規模な言語モデルの実行や高解像度の画像生成・編集を行う場合、高性能なチップが搭載されたマシンは作業効率を劇的に向上させます。

僕の経験から、AI活用におけるハードウェア選びのガイドラインは以下の通りです。

- 軽い作業(テキスト生成、簡単な画像編集、Webブラウジングなど)であれば、一般的な中スペックPCでも十分に対応可能です。

- 大規模なローカルAIモデルの実行や、高解像度の画像・動画処理、3Dレンダリングなどを行う場合は、高性能なGPU(グラフィック処理ユニット)や、Apple Siliconのような統合型高性能CPUを搭載したマシンを強く推奨します。これは、料理で高性能なオーブンを使うと、より複雑な料理も素早く美味しく作れるのと同じです。

- 全ての作業をローカルPCで行うのではなく、クラウドサービス(Google Cloud Platform、AWS、Azureなど)のコンピューティングリソースを必要に応じて借りることで、初期投資を抑えつつ、必要な時だけ高性能な環境を利用する運用コスト分散戦略も有効です。

適切なハードウェアを選ぶことで、AIをより快適に、そして効率的に活用できるようになります。

AIのバイアスと倫理、そして表現の真実(25:09)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=1509s

ライブ後半では「AIの良い側面と悪い側面」について深く掘り下げた議論がありました。僕の立場からも繰り返しますが、AIは非常に強力なツールであると同時に、決して万能ではありません。特に注意すべき点は次の3つです。

- バイアス(偏見): AIは学習したデータに基づいて判断や生成を行います。もし学習データに偏りがある場合、AIの出力にもその偏りが反映されてしまいます。例えば、特定の性別や人種、文化に対するステレオタイプな表現が生成される可能性があります。これを防ぐためには、生成されたコンテンツを多様な視点から検証し、必要に応じて修正することが不可欠です。まるで、レシピ本が特定の地域の料理ばかりで、他の地域の食文化を無視しているようなものです。

- アイデンティティとオリジナリティ: AIが生成したコンテンツは効率的かもしれませんが、そこに「あなたの声」や「あなたの個性」が失われてしまっては本末転倒です。AIを道具として使いながらも、最終的にはあなたの独自の視点やメッセージを反映させることが、真の価値を生み出します。

- 責任と権利: 画像生成AIが使用する素材や、生成された画像そのものの権利関係は常に確認が必要です。特に商用利用を考える場合、生成物が第三者の著作権や肖像権を侵害していないか、慎重に確認し、リスク管理を行うことが必須です。これは、借りたものを許可なく使ったり、無断で他人の写真を掲載するような行為が問題になるのと同様です。

僕がいつも言っているのは「AIは道具、倫理は設計」ということです。つまり、AIという強力なツールをどう使うかは私たち人間次第であり、その使い方(倫理的なガイドラインや運用設計)をしっかりと考えるのが、リーダーやクリエイター、そして私たち一人ひとりの役割だと思っています。

実務で使うためのステップバイステップ(具体的プロンプト例あり)

ここでは「実際にChatGPT(Atlas)とCanvaを連携させて、SNSのプロフィール用サムネイルを効率的に作る」ための具体的な手順を示します。僕の「3方よしAI共創コンサルタント」としての経験に基づいた、実務で使えるテンプレート付きです。

1. 目的と要件を明確にする

家事を始める前に「今日は何を作るか」「誰が食べるか」を決めるように、まずデザインの「ゴール」を明確にしましょう。

- 用途: SNSプロフィール画像、YouTubeサムネイル、名刺デザイン、ブログのアイキャッチ画像など、具体的な使用目的を定めます。

- トーン&マナー: 「親しみやすい」「真面目」「クール」「エネルギッシュ」など、デザインが伝えるべき雰囲気やブランドイメージを指定します。

- サイズ・フォーマット: Canvaのテンプレートに合う具体的なサイズ(例:1280×720ピクセル、正方形1080×1080ピクセル)やファイル形式(JPG, PNGなど)を決めます。

- ブランド要素: 会社のロゴ、メインカラー(コアカラー)、推奨フォントなど、すでに決まっているブランドガイドラインがあれば指定します。なければ、代替案をAIに検討させることも可能です。

2. Atlasへの具体的な入力(プロンプトの骨子)

AIに具体的な指示を出すことで、期待に近い結果が得られます。まるで料理のレシピを詳細に伝えるようなイメージです。

例プロンプト(そのまま使える雛形):

"Canvaで1280x720ピクセルのYouTubeサムネイルを生成してください。

テーマは『AI×デザインの未来』。ターゲットはAI初心者で、親しみやすく、かつプロフェッショナルな印象を与えたいです。

コアカラーは#FF6A00(オレンジ系)を基調とし、アクセントには#FFFFFF(白)を使用して、明るく清潔感のあるデザインにしてください。

写真素材として、AI技術を活用する未来を示すような、明るい表情の人物(性別は問いません)のポートレートを左側に大きく配置してください。

右側には、キャッチコピー『AIでデザインの未来を試す』を大きく、太字で可読性が高いサンセリフ系のフォントで配置してください。

サブコピーとして『初心者でもできる!Canva連携実践ガイド』も入れてください。

デザイン案を3つ提案し、それぞれについてデザインのポイントと意図を説明してください。

最終的な出力は、Canvaで編集可能なテンプレートのリンク、または画像リンクの形式でお願いします。"プロンプト説明:

- 具体的にサイズ、色(HEXコード指定)、構図、ターゲット、フォント、キャッチコピー、サブコピーを指定することで、AIの解釈の幅を最小限に抑え、期待通りのアウトプットに近づけます。

- 「3案出してください」のように候補数を指定することで、比較検討しやすくなります。

- 最終的にはCanvaで人が微調整を行う前提で、生成されたデザインを「下書き」として活用する意識で指示を出します。

3. 生成物のチェックリスト

AIが作ったデザインは、必ず人間の目で最終チェックを行います。家事代行サービスが料理を作ってくれた後、味見をするのと同じです。

- 色味がブランドイメージや目的に合致しているか。

- 文字の読みやすさ(可読性)や、背景とのコントラストが十分に確保されているか。

- 使用されている画像素材について、商用利用が許可されているか、権利問題がないかを必ず確認します。

- デザインが伝える感情や表現が、想定するターゲット層に適切に届くか、ズレていないかを確認します。

4. 人の手で“味付け”をする

AIが作った「下書き」を、人間が「意味づけ」し、最終的なメッセージを込めて完成させます。ここがあなたのオリジナリティを発揮する最も重要な部分です。

- 生成されたデザイン案の中から最適なものを選択し、キャッチコピーやテキストの表現をさらにブラッシュアップします。

- 人物の表情やレイアウト、細かな要素の位置など、人間の感覚でしか判断できない最終調整を行います。

- 必要に応じて、A/Bテスト(異なるデザイン案を複数用意して効果を検証する)用の差分を作成し、データに基づいた改善を行います。

この4ステップで「AIが効率的に作る」→「人間が深く磨き上げる」というサイクルを回していくと、デザインの品質と制作スピードの両方を最大限に手に入れることができます。

キャプチャ 5 — 生成失敗とエラーの実例(17:55〜18:06)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=1075s

実験中、”11th page name has disappeared” といったエラーが発生していました。これは、AI連携ツールに限らず、あらゆるデジタル作業で起こりうる現象です。原因は様々ですが、以下がよくある要因として考えられます。

- ネットワーク遅延や一時的なAPIエラー: インターネット接続が不安定だったり、CanvaやChatGPTのAPIサーバーに一時的な負荷がかかっていたりする際に発生します。

- ブラウザのキャッシュやセッション切れ: 長時間の作業やブラウザの不具合によって、セッション情報が失われ、連携が途切れてしまうことがあります。

- 同期処理の不完全性: AIがCanvaに指示を送る際、データの受け渡しが完璧に行われず、途中のデータが失われるケースです。まるで、料理の途中で材料の一部をうっかり落としてしまったようなものです。

このようなエラーに遭遇した際の対処法と予防策を以下にまとめます。

- 作業前に中間保存ポイントを作る: Canvaであれば「コピーを保存」機能や、プロジェクトを別名で保存する習慣をつけることで、万が一のデータ損失に備えます。

- ログを取得し、エラー時に復旧できる設計にする: 複雑なAIワークフローを組む場合は、各ステップのログ(記録)を残し、どこでエラーが発生したかを特定できるようにしておくと、復旧作業がスムーズになります。

- クラウドとローカルの二重保存を習慣化する: 重要なデータはクラウドストレージだけでなく、自分のPCにもバックアップを取っておくことで、予期せぬトラブルからデータを守ることができます。

エラーはつきものですが、事前に備えることで被害を最小限に抑え、スムーズに作業を継続できます。

デザインの“ニュアンス”をAIに伝えるコツ

AIに「ざっくり」指示を出すと、結果もざっくりしたものになります。デザインは感情や感覚が非常に重要なので、具体的な指示によって“ニュアンス”を伝えることが、期待通りのアウトプットを得るための鍵です。まるで、料理で「ちょっと甘めに」ではなく「砂糖小さじ1杯多めに」と具体的に伝えるようなものです。ここでは、デザインのニュアンスをAIに正確に伝えるための言語化テクニックを紹介します。

- 感情語や形容詞を積極的に使う: 「温かい雰囲気」「威厳がある」「親しみやすい」「洗練された」「賑やかな」など、デザインが醸し出すべき感情や雰囲気を具体的に伝えます。

- 参照例やイメージを示す: 「この画像の雰囲気に近いデザイン(URLを添付する、または具体的な画像の説明をする)」のように、AIに具体的な視覚的参考資料を提供します。

- ネガティブプロンプト(避けたい要素の指定): 「派手すぎない」「色が濁らないように」「子供っぽくならないで」など、AIに生成してほしくない要素を具体的に指定することで、望まない結果を回避しやすくなります。

- 具体的な配置の指示: 「人物は左側に大きく配置し、文字は右上の余白に」「ロゴは下部中央に」「余白は上20px、下40pxを確保して」など、レイアウトや要素の配置を細かく指示します。

- キーワードの組み合わせ: たとえば「プロフェッショナル+親しみやすさ」を表現したい場合、「色調は落ち着いたブルー系で信頼感を、人物の表情は自然な笑顔で親しみやすさを。フォントはやや丸みのあるサンセリフ体で堅すぎない印象に」といったように、複数の要素を組み合わせて具体的に指定することが有効です。

これらのコツを活用することで、AIはあなたの意図をより深く理解し、より高品質で、あなたのイメージに近いデザインを生成してくれるようになります。

権利関係と商用利用の注意点

AIによるデザイン生成において、最も気を抜けないのが「素材の権利」と「商用利用の可否」です。AIが学習時に使用したデータや、AIが参照して生成した画像の権利が不明確なケースが多々あります。実務でAI生成物を使用する際は、必ず以下の点を確認してください。

- 使用している画像・イラスト素材の商用利用可否: AIが生成した画像であっても、その生成過程で著作権のある素材を参考にしている場合があります。使用するプラットフォーム(Canvaなど)の利用規約や、AIツールの提供元が定めるライセンスを確認し、商用利用が許可されているかを確認しましょう。

- テキストやロゴが第三者の著作権を侵害していないか: AIが生成したキャッチコピーやロゴデザインが、既存の商標や著作権を侵害していないか、事前に検索などで確認することが重要です。

- 生成物に人の顔が使われている場合、肖像権の管理: AIがリアルな人物画像を生成した場合、それが特定の個人に酷似している場合や、実在する人物と誤解される可能性がある場合は、肖像権侵害のリスクがあります。注意が必要です。

- 外部素材を使用する場合はライセンスを記録しておく: AIが生成したデザインに、自分で別途用意したフリー素材や有料素材を組み合わせる場合、それぞれの素材のライセンス情報をしっかりと記録し、管理しておくことがトラブル回避につながります。

面倒に感じるかもしれませんが、ここでの小さな手間が、後々の大きな法的トラブルを防ぐことになります。僕はクライアントさんにも、常に「使用ライセンス管理シート」を作成し、案件ごとに利用素材とライセンス情報を詳細に記録しておくことを徹底して推奨しています。これは、まるで大切な契約書をしっかり保管しておくのと同じくらい重要です。

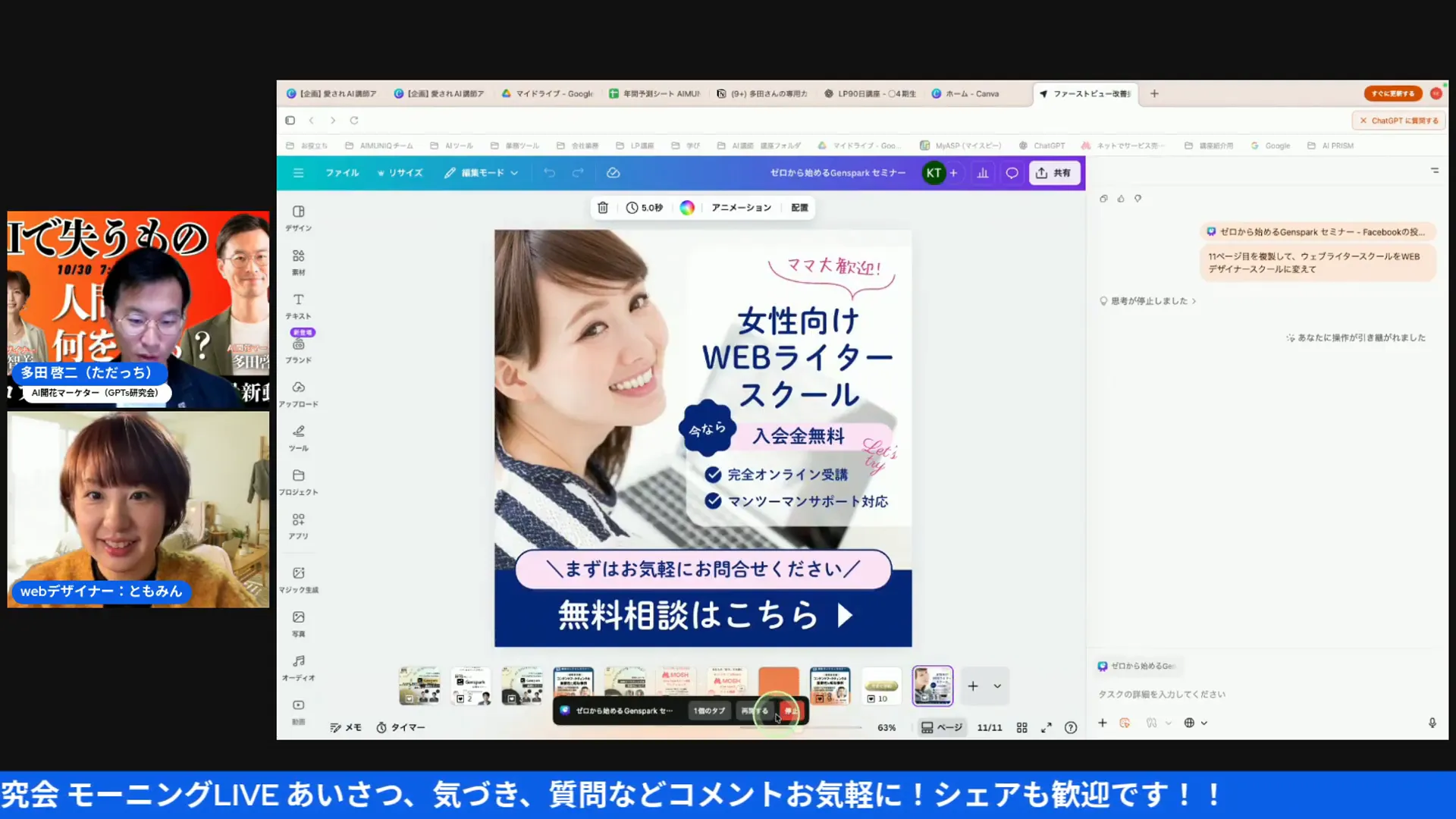

プロフィール作成が示す未来(31:57〜32:27)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=1917s

ライブでは、「プロフィール作成」が、個人や企業の未来の働き方や生き方、さらには「どう社会と関わるか」を示す重要なきっかけになるという話が出ました。僕もまったく同感で、プロフィールは単なる自己紹介に留まらず、「あなたが誰に、どのような価値を届けたいか」を明確にするための最高のツールだと考えています。それは、あなたのビジネスの「顔」であり、第一印象を決定づける大切な要素だからです。

AIを活用したプロフィール作成の流れは以下の通りです。

- コアメッセージの言語化: まず、あなたが本当に伝えたいこと、与えたい価値、解決したい課題は何なのかを深く掘り下げて言語化します。これはAIに任せることのできない、あなた自身の「軸」となる部分です。

- ターゲットの明確化: 「誰に」この価値を届けたいのか、そのターゲット層はどのような人物で、どのようなニーズを持っているのかを具体的に設定します。

- AIで複数案を出し、人間が最適案を選んで調整: AIに、ステップ1と2で明確にした情報を基に、プロフィールの文章やデザイン案を複数生成させます。生成された案の中から、あなたの意図に最も近いものを人間が選び、さらに細かく調整を加えます。

- SNS向けの短文・長文・ビジュアルをセットで準備: AIの助けを借りて、X(旧Twitter)のような短文プラットフォーム向け、LinkedInのようなビジネス向け長文プラットフォーム向け、そしてプロフィール画像やカバー画像といったビジュアルコンテンツを、一貫したメッセージで複数パターン準備します。

僕自身、ワークショップで多くのクライアントさんの「プロフィールの核」を見つけるお手伝いをしていますが、AIを初期案作りに活用することで、思考の時間を大幅に短縮できることを実感しています。しかし、「核」となる部分、つまり「なぜ自分はこれをやるのか」という根本的な動機や価値観は、最終的に自分で決めるべき領域です。そこはAIに譲れない、人間が持つべき最も重要な部分だと考えています。

キャプチャ 8 — クローズと未来へのメッセージ(37:28)

リンク(ライブの該当タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro&t=2248s

ライブの最後は「愛」「希望」「共に始めよう」という、心温まるメッセージで締めくくられました。どんなに技術が進化しても、最終的に本当に大事なのは、人と人とのつながり、そして私たちが社会に届けたい「想い」だと、このメッセージは改めて教えてくれます。僕は「3方よしAI共創コンサルタント」として、このメッセージを深く心に刻み、AI導入支援の際も必ず「そのAI活用は、最終的に人に届く価値を生み出せるか?」を判断軸にしています。技術はあくまで手段であり、その先にいる人々の幸せや成長に貢献できるかどうかが、真の成功だと信じています。

実務で失敗しないためのチェックリスト(まとめ)

AIを実務に導入する際に、僕がクライアントさんに必ずお伝えしている、失敗を避けるためのチェックリストです。

- 目的を明確にする: 「誰に何を届けたいのか」「どのような課題を解決したいのか」というAI活用の根本的なゴールを具体的に設定しましょう。

- 初期プロンプトは具体的に、出力は候補複数で: AIへの指示(プロンプト)は詳細かつ具体的に。また、一度に一つの答えを求めるのではなく、複数の選択肢(案)を提示させることで、比較検討と改善の余地を確保します。

- 生成物は人が必ずレビューして最終化する: AIの出力は「下書き」と捉え、最終的な品質チェック、意味付け、微調整は人間の手で行うことを徹底します。

- 権利関係とライセンスを管理する: AIが生成した素材や、使用する外部素材の著作権、商用利用の可否、肖像権などを常に確認し、記録・管理する習慣をつけましょう。

- システムエラーに備え中間保存・ログを残す: 作業中に予期せぬエラーが発生してもデータが失われないよう、こまめな中間保存と、エラー発生時の原因究明に役立つログ取得を心がけます。

- 運用ルール(承認フロー)を決めて運用する: チームでAIを活用する場合、誰がAIに指示を出し、誰が生成物をレビューし、誰が最終承認を行うのか、といった明確なルールとフローを定めることで、スムーズな連携と責任の所在を明確にします。

ワークショップ/コース案内(僕のおすすめ運用)

ライブ内で紹介のあった「3日間コース」や「ワークショップ」は、AIを実践的に学ぶ上で非常に価値ある機会となります。僕がお客様におすすめする最短かつ最適なAI運用への道は、次の2つのアプローチを組み合わせることです。

- 実技コース(AtlasとCanvaを使ってプロフィールを作る): 実際に手を動かし、AIツールとデザインツールの連携、プロンプトの作成、生成物の調整といった一連のプロセスを体験することで、ツールの挙動や可能性を体感的に理解します。これは、自転車の乗り方を本で読むだけでなく、実際に乗ってみることに似ています。

- 戦略コース(ブランドの核を定め、AIを組み込む仕組み作り): あなた自身のビジネスや活動における「ブランドの核」を明確にし、その核を中心にAIをどのように業務に組み込み、継続的に運用していくかという「仕組み作り」を学びます。これは、料理の基本を学んだ上で、自分だけのオリジナルレシピを開発し、効率的に料理を作るシステムを構築するようなものです。

この両方をバランス良く学ぶことで、「早く(効率的に)」「正しく(倫理的・効果的に)」「継続的に(ビジネス成長のために)」AIを使いこなせるようになります。僕も「3方よしAI共創コンサルタント」として、クライアントさんには常にこの組み合わせを薦めており、多くの成功事例を共に生み出してきました。

FAQ — よくある質問と回答

ChatGPT AtlasでCanvaを直接動かすには何が必要ですか?

基本的に必要なのは、ChatGPT(対応するエージェント機能)側でCanvaのAPIやプラグインにアクセスできる「権限」です。具体的には、ChatGPTとCanvaのアカウント接続、必要に応じたAPIキーの発行、そして必要なスコープ(権限範囲)の付与が必要になります。また、ブラウザの拡張機能や、企業ごとのセキュリティポリシーによっては、連携が制限されることもあります。そのため、本格導入の前に、必ずテスト環境で接続確認と動作検証を行うことが非常に重要です。

AIが作ったデザインは商用利用できますか?

AI生成物の商用利用はケースバイケースであり、一概には言えません。生成に使った素材(AIの学習データ)やAIツール提供元のライセンスによって、リスクや許可の範囲が変わります。安全に商用利用するためには、以下の点を確認しましょう。まず、生成された素材の出典(どこから来たか)を可能な限り確認し、もし権利的に疑わしい点があれば、ライセンス取得を行うか、またはオリジナル素材への差し替えを強く推奨します。特に、実在の人物写真に酷似した描写や、著名人に似た表現が生成された場合は、肖像権侵害のリスクがあるため要注意です。常に「念には念を」で確認しましょう。

プロンプトはどの程度具体的にしたら良いですか?

プロンプトはできるだけ具体的に、詳細に指示することが、AIを使いこなす上での黄金ルールです。サイズ、色(具体的なHEXコード含む)、構図、使用目的、デザインのトーン、参照したいイメージ例、さらには「こんな要素は避けてほしい」というネガティブプロンプトまで、多角的に伝えることで、AIの解釈のブレを最小限に抑えられます。一方で、「この部分については創造性を発揮してほしい」という意図がある場合は、あえて曖昧さを残しておくことで、AIから多様な候補を引き出すことができます。つまり、「必須指定」と「創造余地」を意図的に分けるのが、プロンプト作成のコツだと言えます。

Atlasを使うと人の仕事はなくなりますか?

いいえ、人の仕事がなくなるわけではありません。AIは、データの収集、分析、コンテンツの自動生成、定型業務の自動化といった「効率化」や「大量案出し」を得意とします。しかし、生成された情報やデザインに「どのような意味を込めるか」「誰に何を届けたいか」といった価値判断、コンテクスト(文脈)調整、そして人間関係を伴うコミュニケーションは、依然として人の領域です。AIができる部分を積極的に活用することで、人はより戦略的でクリエイティブな、つまり「人間だからこそできる」部分に時間を割けるようになります。だからこそ、「AIに何をやらせ、人間が何を残すべきか」を明確にすることが、これからの時代を生き抜く上で非常に重要になります。

失敗したときの復旧手順は?

AIを活用した作業で失敗した際の復旧手順は、まず「ログの確認」と「中間保存の復元」を試みることです。ログを確認することで、どの段階でエラーが発生したのか、その原因は何かを特定する手がかりが得られます。また、Canvaなど多くのツールには自動保存機能や、過去のバージョンに戻す機能があるため、それらを活用して直前の作業状態に復元を試みます。もしデータが完全に失われてしまった場合は、再生成のためのプロンプト履歴を活用して、同様の出力を再現するしかありません。日頃から運用ルールとして「重要な操作を行う前には必ず作業のコピーを保存する」「自動保存の設定を常に有効にする」などの対策を取り入れておくことで、被害を最小化し、迅速な復旧が可能になります。

最後にひろくんのまとめ — 今、何を始めるべきか

今回のライブを見て思ったことを率直に言うと、「今すぐ始める人が確実に得をする」というシンプルな事実です。AI技術の進化は待ったなしで、立ち止まっている暇はありません。とはいえ、闇雲にツールを試すだけでは、情報過多の波に飲まれて疲弊してしまいます。僕が「3方よしAI共創コンサルタント」としておすすめする、最も効率的かつ効果的な最短ルートは次の通りです。

- 小さなプロジェクトで試す: まずは、SNSのプロフィール画像やYouTubeのサムネイル1本など、比較的「小さく」始められるプロジェクトでAIツールを試してみましょう。これにより、ツールの感覚を掴み、成功体験を積み重ねることができます。

- AIに任せる部分と人が担う部分を明文化する: どの作業をAIに任せ、どの作業を人間が担当するのか、役割分担を明確に言語化しましょう。これは、家事を家族で分担するのと同じで、無駄をなくし、効率を最大化します。

- 生成→レビュー→公開のサイクルを1週間スプリントで回す: AIでコンテンツを生成し、人間の目でレビュー(確認・修正)し、実際に公開するという一連のサイクルを、短期間(例えば1週間)で繰り返すことを意識しましょう。この高速なサイクルが、学びと改善のスピードを高めます。

- 結果を数値で追い、仮説検証を回す: 公開したコンテンツがどのような結果(いいね数、クリック率など)を生んだのかを数値で把握し、「なぜこの結果になったのか?」という仮説を立て、次のコンテンツ制作に活かす「仮説検証サイクル」を回し続けましょう。

僕の合言葉は「失敗は宝」。ライブで見せた失敗も含めて、実際に手を動かして得られた学びこそが、真の価値を生み出します。あなたも恐れずに小さく試して、失敗から学び、そして「勝ち筋」を積み上げていきましょう。もし、その過程で手伝って欲しいことがあれば、僕の提供する「分身AI」やワークショップで、あなたの伴走を喜んで務めさせていただきます。では、今日もAIと共に一歩前へ。ありがとうございました!田中啓之(ひろくん)でした。

追伸 — リンクと参考(ライブへのアクセス)

ライブ本編はこちら(タイムスタンプ指定で該当箇所にジャンプ可能):https://www.youtube.com/watch?v=y33r0-sExro

上で使ったキャプチャのタイムスタンプ一覧(もう一度見返すときの目安):

- 01:02 — オープニングと自己紹介

- 08:38 — Atlasの説明

- 09:11 — Canva実験開始

- 12:21 — ハードウェア(最新Apple Siliconチップ)について

- 15:33 — アイコンとアクセントカラーの話

- 17:55 — 実験中のエラー表示

- 25:09 — バイアスと倫理の議論

- 31:57 — プロフィール作成の未来

- 37:28 — クロージングのメッセージ

最後まで読んでくれて本当にありがとうございます。AIは単なる道具ですが、その使い方次第で、あなたの人生もビジネスも大きく変わる可能性を秘めています。あなたの“残したいもの”、つまりあなたが本当に大切にしたい価値やメッセージを、AIという最高のパートナーと共に磨いていきましょうね。ひろくんでした。