こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回は「AIまかせでここまでできる! 想いを届ける最新ワークフロー」というテーマで配信されたGPTs研究会LIVEの内容を、私の視点と現場で使える具体的な実装ノウハウとして徹底的にまとめました。ホストはAI氣道さん、ゲストにはif塾の塾頭・高崎翔太さん。AIツールの連携で“ホームページからSNS投稿まで”をどこまで自動化できるのか、リアルタイム実演を伴った濃厚な内容を噛み砕いてお届けしますよ。

Table of Contents

- 🔎 本記事の目次(ざっくり)

- 📌 ライブ全体の要点サマリ

- 📸 スクリーンキャプチャ:ライブ冒頭の紹介(00:33)

- 🛠️ 主要ツール解説(ClaudeCode / SeeDream / Canva / Statusbrew)

- 📸 スクリーンキャプチャ:ClaudeCode×Canva連携デモ(04:37)

- 🧭 実演ワークフロー:ホームページ→AI→SNS 投稿までの流れ

- 📸 スクリーンキャプチャ:スプレッドシートをトリガーにする様子(19:26)

- ⚖️ クオリティを落とさない「AI×人」設計のコツ

- 📸 スクリーンキャプチャ:画像をリライト(13:37)

- 🔧 開発者向け:GitHub Actions / Cloud Code を使った運用自動化

- 📸 スクリーンキャプチャ:GitHub Actions / Cloud Code の解説(21:48)

- 🎯 現場で使えるテンプレート(私の現場レシピ)

- 📸 スクリーンキャプチャ:MulmoChatのデモ(25:48)

- 🏫 教育現場/if塾での活用アイデア

- 🔭 将来展望:VR・メタクエスト、そして“分身AI”の世界

- 📸 スクリーンキャプチャ:VR / Meta-Quest の構想(33:40)

- 🛠️ ステップバイステップ:最短で取り組む3週間プラン(実行チェックリスト付き)

- 📸 スクリーンキャプチャ:MVP実行のデモ(36:05)

- ❓ FAQ — よくある質問にひろくん流で答えるよ

- 📌 まとめ(実践チェックリスト付き)

- 📸 最後のスクリーンキャプチャ:クロージングと未来のメッセージ(38:51)

- 🤝 最後に(ひろくんからのひと言)

🔎 本記事の目次(ざっくり)

- ライブ全体の要点サマリ

- 使われた主要ツールと役割(ClaudeCode、SeeDream、Canva、Statusbrew ほか)

- 実演ワークフローの具体的フロー(ホームページ→AI→画像/動画→SNS投稿)

- 品質を落とさないための設計と人の関わり方

- 開発者向け:GitHub Actions / Cloud Code を使った自動化の仕組み

- 教育現場や小規模事業での活用アイデア

- VR/メタクエスト、将来の展望

- ステップバイステップで作る実務テンプレート

- よくある質問(FAQ)

- まとめ(実践チェックリスト付き)

📌 ライブ全体の要点サマリ

短くまとめると、今回のライブは「複数のAIサービスを組み合わせ、発信業務(ホームページ更新、投稿カレンダー生成、画像・動画生成、SNS投稿)をほぼフルオート化する実演」でした。ポイントは以下の通り。

- AIツールの組み合わせ:ClaudeCode(テキスト生成・自動化ロジック)、SeeDream(画像生成/加工)、Canva(デザインテンプレート操作)、Statusbrew(SNSスケジューリング)を連携。

- ワークフロー指向:単にAIでコンテンツを作るだけでなく、スプレッドシートやデータベースをトリガー/ハブにして、定期化・バージョン管理・分析ループを回す設計。

- 品質担保の工夫:AI任せにしすぎず、人のチェックポイントとデザインルール(テンプレ)を組み込むことで、ブランド崩壊を防ぐ。

- 現場感のある提案:教育現場や中小企業がすぐ試せるハンズオン的実装の紹介が多数。

📸 スクリーンキャプチャ:ライブ冒頭の紹介(00:33)

以下はライブの冒頭、自己紹介・趣旨説明のシーンからのキャプチャです。配信の空気感や登壇者の紹介をつかむのに最適。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=33s

🛠️ 主要ツール解説(ClaudeCode / SeeDream / Canva / Statusbrew)

ここからは、実際にワークフローで登場した主要ツールとその役割を整理します。私(ひろくん)的に「これさえ押さえれば現場で動かせる」ポイントを具体的に書きますね。

ClaudeCode(テキスト生成+ワークフローロジック)

ClaudeCodeは今回の中核です。テキスト作成だけでなく、投稿カレンダー生成やリライト、タグ付け、メタデータ生成など、コンテンツの“頭脳”的な役割を担います。ポイント:

- テンプレプロンプトを用意しておくことで、品質のばらつきを抑制できる。

- スプレッドシートと連携し、カラムから投稿文・タイトル・CTAなどを自動生成する設計が効果的。

- APIで他ツール(Canva/SeeDream)を呼び出すトリガーにすることで、テキスト→ビジュアルの自動化が可能。

SeeDream(画像生成/画像加工)

SeeDreamは、AI画像生成や既存画像のリライト(加工)に使えます。ライブでも「元写真を送ってAIでアレンジして投稿用画像を作る」という流れがデモされていました。

- 元画像を素材として渡すと、ブランドカラーやテキストオーバーレイに合わせた再生成ができる点が強み。

- 大量の候補を出させて、A/Bテスト用の素材を自動生成するという使い方が実務的。

Canva(デザインテンプレート連携)

Canvaはテンプレートベースのデザイン編集に最適。AIで生成した画像やコピーを配置して最終的なビジュアルを整え、テンプレ化しておくことで人手の負担を減らします。

- テンプレートを作っておけば、画像やテキスト差し替えだけで高品質な投稿画像が出せる。

- CanvaのAPI/連携機能で自動的に新しいデザインを生成してダウンロード可能にするのが今回の肝。

Statusbrew(SNSスケジューリング・配信)

Statusbrewは投稿のスケジューリングと配信を担います。複数アカウント管理やプラットフォーム横断の予約投稿に強いツールですね。

- 投稿カレンダーのCSVやスプレッドシートを取り込むだけで一括予約ができる。

- 投稿後の分析(エンゲージメント測定)もStatusbrew上で行え、次サイクルのAI学習データに使える。

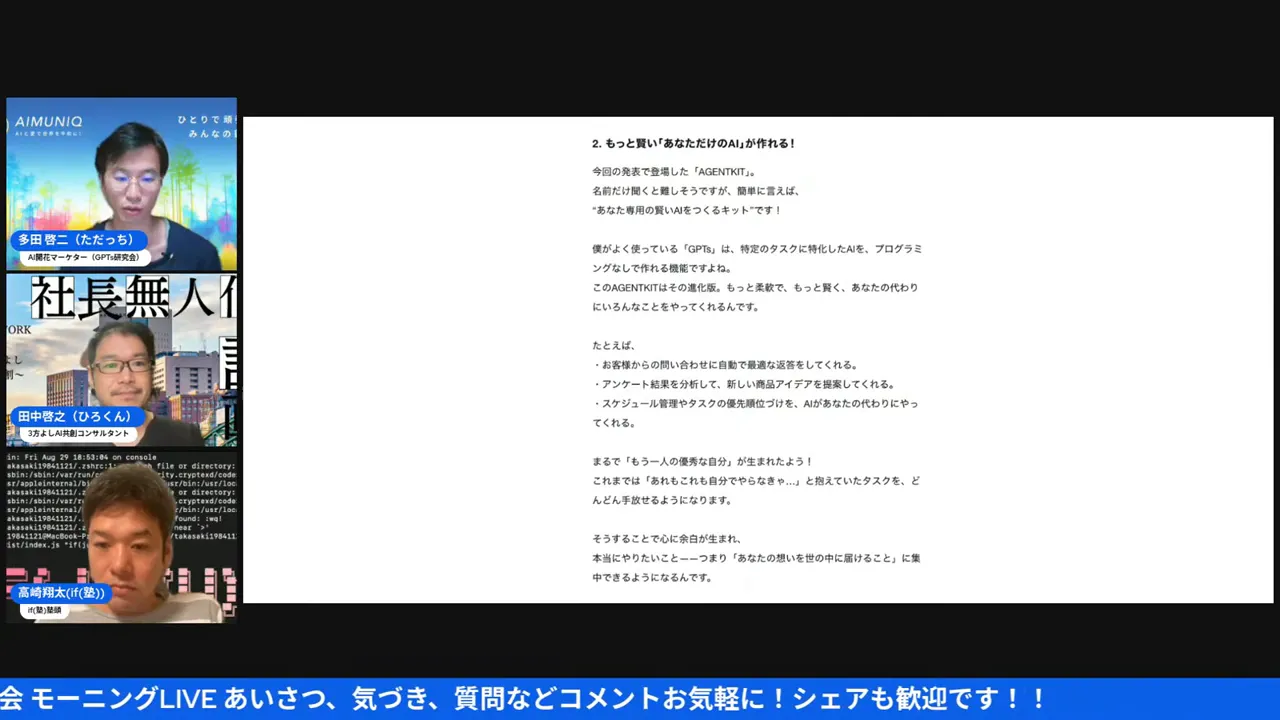

📸 スクリーンキャプチャ:ClaudeCode×Canva連携デモ(04:37)

ここではClaudeCodeが生成した投稿文をCanvaテンプレに流し込み、画像を自動生成する補助フローを示すシーンのキャプチャです。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=277s

🧭 実演ワークフロー:ホームページ→AI→SNS 投稿までの流れ

ここが実務で一番役に立つ部分。実際にライブで示された「ホームページのコンテンツから自動でSNS投稿を作り、予約投稿まで行う」一連のフローを、私の現場ノウハウを交えて詳細に説明します。

ワークフローの全体像(概念図)

言葉で表すと以下のような流れです:

- ホームページに新着情報を追加(もしくは既存ページの更新)

- 更新をトリガーにスプレッドシートやDBにメタ情報を転記

- ClaudeCodeがスプレッドシートを読み込み、投稿文(複数案)・投稿カレンダー・ハッシュタグ等を生成

- 生成されたテキストを基にSeeDreamで画像候補を作成、または既存写真をAI加工

- Canvaテンプレに画像とテキストを差し込み、最終デザインを自動生成

- Statusbrewへ出力して予約投稿、投稿後は分析データをスプレッドシートへ戻してAIの次回学習素材にする

現場で注意する“3つの設計ポイント”

ここを抑えておけば自動化しても品質が保てます。私の経験(ダイエットも事業再建もAIも“設計”が命)から来る実践的なアドバイスです。

- テンプレート化(デザインと文体):投稿の基本フォーマット(テキスト長、CTAの位置、フォント・カラー)を固定する。

- 人の承認ポイントを入れる:週次で「人がOKを出す」チェックポイントを1〜2箇所設ける。AIにチェックさせるのも○。

- メタデータを必須にする:コンテンツに対して、想い(ストーリー)、対象ユーザー、期待される反応を明記するカラムを必須にする。

📸 スクリーンキャプチャ:スプレッドシートをトリガーにする様子(19:26)

スプレッドシートをハブにしてAIが動く仕組みのシーン。ここを理解すると自動化の再現性が高まります。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=1166s

⚖️ クオリティを落とさない「AI×人」設計のコツ

AIが生成したものをそのまま出すとブランディングが崩れることがあります。だからこそ“人の監督”が要ります。以下、具体的な仕掛けを3つ紹介。

1) プロンプトの標準化

AIに投げるプロンプトをテンプレ化します。たとえば「〇〇(商品名)の魅力を30字以内で、保有属性は△△、コールトゥアクションは『詳細はこちら』」のように明文化することで生成の安定性が増します。

2) 生成候補のランク付けロジック

ClaudeCodeで複数候補を生成したら、簡単なスコアリング(ブランド語彙の含有率、ターゲット語句の一致率、否定語の有無)を自動で付与。上位3案だけを人が確認するフローにするのが実務的。

3) デザインルールの厳守(Canvaテンプレ)

Canvaテンプレは“やりすぎ防止”に強い。コントラスト、文字配置、ロゴ位置などをロックしておけば、AIが生成した画像が崩れてもテンプレが補正してくれる。

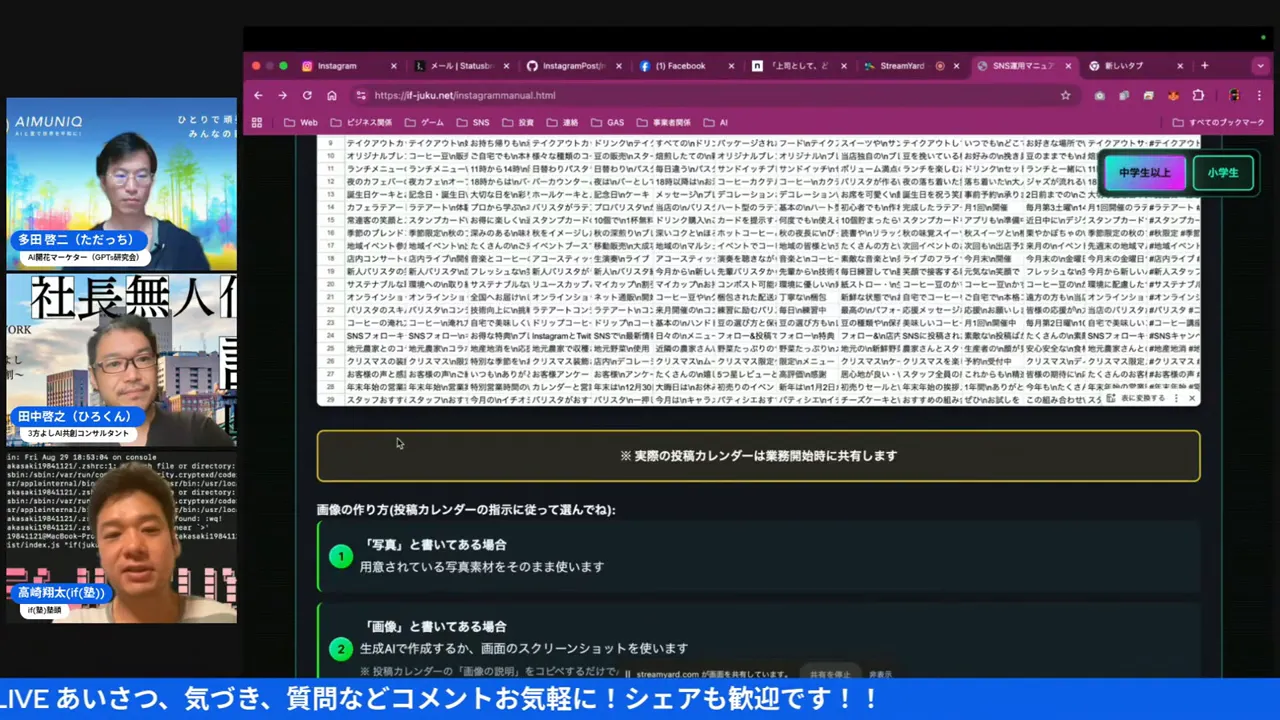

📸 スクリーンキャプチャ:画像をリライト(13:37)

元写真をAIで加工→投稿用画像に仕上げる様子のキャプチャ。実務では旅写真やイベント写真を“ブランド版”に仕立てるのに便利です。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=817s

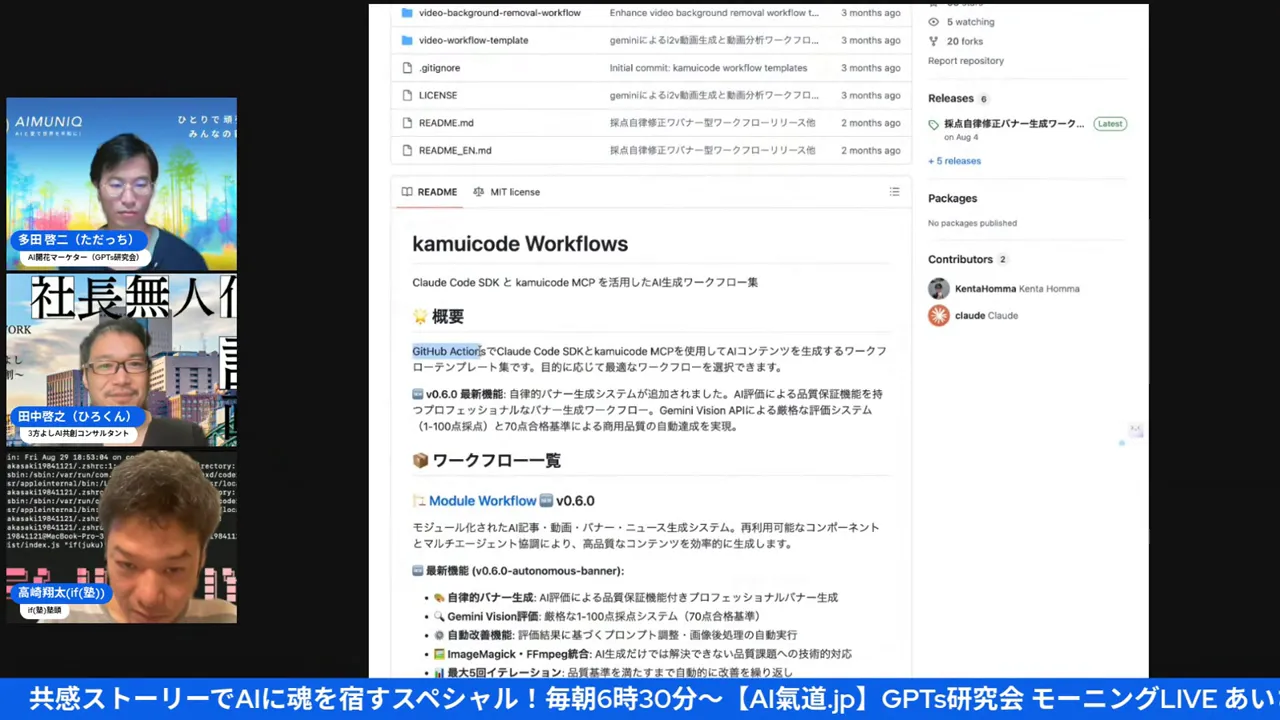

🔧 開発者向け:Kamui-code GitHub Actions / Cloud Code を使った運用自動化

ここは技術寄りの話ですが、現場で再現性を持たせるためにはコード側の自動化も重要です。ライブでもGitHub Actions(=ワークフロー)やCloud Codeを組み合わせて実運用に落とす例が紹介されました。

実装イメージ(技術スタック)

- フロント(ホームページ): CMS(WordPress / Headless)

- ハブ: Google Sheets / Airtable(Webhookで更新を受け取り)

- AI: ClaudeCode(API) / SeeDream(API)

- デザイン: Canva API

- 配信: Statusbrew API

- CI/CD: GitHub Actions(スケジュール実行、Webhooks受信)

- 実行環境: Cloud Functions / Cloud Run(Cloud Codeで管理)

GitHub Actions でやること(実務例)

- 毎朝6:00にスプレッドシートの未処理行をチェックするJobを実行

- 未処理行があればAPI経由でClaudeCodeに生成リクエストを投げる

- 生成結果を受け取ってSeeDream/Canvaへ投げ、デザイン画像を生成

- 生成完了のフラグをStatusbrewへ送り、予約投稿を登録

- 完了報告をSlackへ通知(人の確認用)

Cloud Code を使うメリット

Cloud Codeを使うと、開発環境から本番へのデプロイがスムーズになります。GitHub Actionsと組むことで、ソース管理・ワークフローの透明性が担保され、チームでの運用が楽になります。

📸 スクリーンキャプチャ:GitHub Actions / Cloud Code の解説(21:48)

GitHub ActionsやCloud Codeに触れるシーンのキャプチャ。ここで示されたトリガー設計は再現性が高いので必見です。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=1308s

🎯 現場で使えるテンプレート(私の現場レシピ)

ここからは私が実際に導入している“すぐ使える”テンプレートを紹介します。手順は番号で示すので、そのままコピーして実装してみてください。

テンプレ:週次SNS自動配信テンプレ(中小企業向け)

- Google Sheets のカラム設計:ID / 公開日 / タイトル / 本文(AI生成) / 画像URL / CanvaテンプレID / ステータス / 備考

- ホームページ更新時にWebhookでRowを追加(IDと公開日、ソースURL)

- GitHub Actionsが毎朝未処理Rowをチェック → ClaudeCodeへリクエスト

- ClaudeCodeが「投稿文3案」「ハッシュタグ候補」「推奨画像キーワード」を返す

- SeeDreamにキーワードを投げて画像候補を生成 → 上位3案をCanvaテンプレへ差し込み

- Canvaで生成された画像URLをStatusbrewへ送信、予約投稿(公開日基準)

- 公開後のクリック・エンゲージメントをスプレッドシートへ戻し、ClaudeCodeにフィードバックして次週生成ループを改善

テンプレ:投稿チェックリスト(品質担保)

- ブランド語彙チェック(必須ワードの有無)

- 禁止ワードチェック(法務/表現規制)

- CTAとリンクの正当性確認

- 画像の著作権・肖像権確認(AI生成でも注意)

- 最終確認者(人)の承認フラグ

📸 スクリーンキャプチャ:MulmoChatのデモ(25:48)

音声対話で画像やテキスト生成できるMulmoChatのデモ。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=1548s

🏫 教育現場/if塾での活用アイデア

今回のゲスト・高崎翔太さんは教育とAIの架け橋として活動されています。教育現場で実際に使えるアイデアを私の教育現場経験と掛け合わせて整理しました。

学生向けハンズオンの実装案

- 週1回の「投稿制作ワークショップ」をAIツール群で自動化(学生が素材をアップするとAIが投稿案を出す)

- 作品公開のための投稿カレンダーを自動化し、生徒は自分のペースで発信できる

- AIによるフィードバックを取り入れ、言語表現力とデザイン思考を同時に鍛える

保護者向けコミュニケーション改善

教育現場での情報発信を自動化すれば、保護者向けの連絡や進捗共有を定期的に行えます。テンプレ化と自動配信で“伝えるべきこと”を確実に届ける仕組みにできますよね。

🔭 将来展望:VR・メタクエスト、そして“分身AI”の世界

ライブでは最後にVRやMeta Quest、Iron ManのJarvisのようなインターフェースについても話がありました。私の見立てを交えて、現実的なロードマップを書きます。

短期(1年以内)で起きること

- 音声インターフェース×AIの普及で、投稿作成は声で指示してOKになる。

- VR上でのダッシュボード(通知・承認フロー)が普及し、リモートで承認・調整ができるようになる。

中期(1〜3年)で起きること

- メタバース内でのブランド体験を自動生成するAIテンプレートが登場。Canva的な操作感で3D空間を作れるようになる。

- “分身AI”が個人の発信スタイルを学び、外注なしでブランド発信を1人で回せるレベルに。

長期(3年〜)の理想像

AIと人が完全に共創する社会。私(ひろくん)的には「分身AIで社長無人化計画」を推進中で、遅くともこの期間で日常業務の多くがAIにより自動化されるはずだと考えていますよ。

📸 スクリーンキャプチャ:Kamui VR / Meta-Quest の構想(33:40)

このシーンでは、VRインターフェースのアイデアやMeta-Quest上で動くAIアシスタントの構想が語られます。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=2020s

🛠️ ステップバイステップ:最短で取り組む3週間プラン(実行チェックリスト付き)

実際に手を動かして自動化を始めるための短期プランを提示します。私(ひろくん)の提案する“3週間で動くプロトタイプ”です。

Week 0(準備)

- 目的を決める:何を自動化したいのか(例:週3回のSNS投稿を自動化)

- 必要なツールを決定:Google Sheets、ClaudeCode、Canva、SeeDream、Statusbrew

- アカウント作成とAPIキー取得

Week 1(MVP構築)

- Google Sheetsのスキーマを作る(必須カラムを定義)

- GitHubリポジトリ作成、簡単なGitHub Actionsワークフロー(毎朝実行ジョブ)を用意

- ClaudeCodeへのテストプロンプトを作り、1つサンプル生成を確認

Week 2(統合)

- SeeDreamで画像生成→Canvaテンプレ適用の流れを作る

- Statusbrewへテスト投稿(非公開アカウントで動作確認)

- Slack通知/承認フラグのテスト

Week 3(検証と改善)

- 1週間分の自動運用を実施し、エンゲージメントを収集

- フィードバックをもとにClaudeCodeのプロンプトやテンプレを調整

- 人が最終承認するチェックポイントを正式運用に組み込む

📸 スクリーンキャプチャ:MVP実行のデモ(36:05)

MVP的に動くシーンのキャプチャです。実際に学生や中小企業が最初に試すべき動作がここにあります。

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=2165s

❓ FAQ — よくある質問にひろくん流で答えるよ

Q1: 「AIに任せすぎると個性が失われるのでは?」

A: その通り。だからテンプレ化と人のチェックを絶対入れてください。AIは量産と仮説生成が得意。最終的な“色付け”は人(または分身AIに学習させた“人らしさ”)の仕事だよ。

Q2: 「初期コストはどれくらい?」

A: 小規模なら月数万円から始められる。ClaudeCodeなどのAPIコールが多いとコストは増えるけど、費用対効果(時間の削減、投稿の増加による集客)で回収可能。まずはMVPで検証してね。

Q3: 「画像の著作権や肖像権はどう管理する?」

A: AI生成でも商用利用の規約を確認。人の顔を加工する場合は必ず同意を取る。企業としては“チェックリスト”を運用ルール化するのが安全。

Q4: 「どの程度まで自動化して良い?」

A: 目的次第。ブランディング性が高い発信(代表メッセージや重要告知)は人が必ず通す。日常の情報発信や集客用のコンテンツは自動化していいよ。

Q5: 「これからAIに取り組む初心者が最初にやるべきことは?」

A: まずは目的とKPIを決めること。次に最低限のツール(Google Sheetsと1つのAIツール)でプロトタイプを作って、週単位で改善ループを回す。手を動かすことが最短で理解できる。

📌 まとめ(実践チェックリスト付き)

最後に、この記事を読んで「まずやるべき5アクション」をお渡しします。私(ひろくん)的に、これをやればまずは走り出せるよ。

- 目的を決める(例:週3投稿の自動化、リード獲得の倍増など)

- Google Sheetsでテンプレシートを作る(ID/公開日/本文/画像キーワード等)

- ClaudeCodeのプロンプトテンプレを1つ作る(例:30字〜140字の投稿コピー)

- SeeDreamで画像生成→Canvaテンプレに差し込むワークフローを作る

- Statusbrewで予約投稿→1週間実運用→結果をスプレッドへ戻して改善サイクルを回す

もし困ったら、私(ひろくん)の座右の言葉を思い出してくださいね。「失敗は宝」です。やってみて、壊して、直して、また良くしていけば大丈夫。AIは魔法じゃない。設計力で差がつきますよ。

📸 最後のスクリーンキャプチャ:クロージングと未来のメッセージ(38:51)

ラストの締めくくりシーン。未来に向けたポジティブなメッセージが語られました。ここを見てモチベーションを高めてください!

動画リンク(当該タイムスタンプ): https://www.youtube.com/watch?v=ppN00HA-goU&t=2331s

🤝 最後に(ひろくんからのひと言)

ここまで読んでくれてありがとう。AIは“やらされる作業”を手放してくれる一方で、新しい設計力やクリエイティブ思考を求めてきます。私(ひろくん)は、家族第一で“分身AIで社長無人化計画”を推進中。あなたも「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒に作りましょう。

今回のライブはAIツールの可能性を具体的に示してくれました。実装に迷ったら、まずは小さく始める。テンプレ化と人の承認ポイントを忘れずに。で、分からないことがあったら気軽に聞いてくださいね。じゃあ、また現場で会いましょう!

— 田中啓之(ひろくん)

提供されたリンクリストが空のため、以下は記事末尾に追加する「リンク挿入ガイド」です。リンクURLを入手したら、指定のアンカーテキスト(1〜3語)を該当の段落内にハイパーリンクしてください。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |