こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回は、2024年7月17日に開催されたGPTs研究会ライブの内容をもとに、「売れる著者が必ずやっている出版のスタート術」について、僕なりに深掘りしてみました。出版はビジネスの一種ですが、その成功のカギは「書く前の準備」に9割も決まっているという驚きの事実。特にAIの活用が加速する今、出版の現場も大きく変わっています。

この記事では、楽天BOOKS総合1位&累計39万部の著者であり出版プロデューサーの藤井香江(天海純)さんの貴重な話をもとに、「企画の立て方」「リサーチ方法」「読者ニーズの掴み方」「AI活用法」など、売れる本づくりのスタートダッシュに必要なポイントをステップバイステップでお伝えします。これから出版を目指す方はもちろん、ビジネスの自己ブランディングや情報発信にも役立つ内容ですよ!

動画もぜひチェックしてくださいね👇(この下に動画埋め込みあります)

目次

- 📚 売れる著者と売れない著者の決定的な差とは?

- 📝 企画書作成は書く前にしない!まずは「書ける内容」を特定しよう

- 🔍 読者ニーズを徹底リサーチ!売れる本は「読者の求めるもの」から作る

- 🤝 出版はビジネス!「夢」よりも「利益」を生む人が選ばれる

- 🚀 AI×出版で加速する「売れる本づくり」の未来

- まとめ:売れる本づくりは「書く前の準備」が9割!

- 📖 FAQ:出版スタート術でよくある質問

- 最後に

📚 売れる著者と売れない著者の決定的な差とは?

出版の世界って、正直めちゃくちゃ厳しいんですよね。僕も何人かの著者さんの出版をサポートしてきて思うのは、「なぜあの人はそんなに頑張っている感じがしないのに売れて、あの人は苦労しても売れないのか?」という差が明確にあることです。

藤井さん曰く、その差は「書き始める前に企画や準備をどれだけしっかりやっているか」にほぼ9割が決まってしまうとのこと。つまり、書き始めてから悩んだり、ネタ切れしたり、売れなかったりするのは、実はスタートの段階で土台ができていないからなんです。

「売れる著者は、“書き始める前”に9割の準備を終えている!」

この考え方は、出版に限らずビジネス全般にも通じる根本的な真実。僕自身の起業経験やダイエットの挑戦でも、準備や計画の段階でどれだけ本気で取り組むかが結果に直結していましたから、すごく納得感があります。

📝 企画書作成は書く前にしない!まずは「書ける内容」を特定しよう

多くの人がやりがちなのが、「本を書きたい!」と思ったらすぐに企画書を書き始めること。でも、これが失敗のもと。

藤井さんはこう指摘します。「企画書を書く前に、自分が本当に書ける内容を特定することが最初の一歩」だと。自分の好きなことや興味があることだけでなく、そのテーマが「専門性」「独自性」「再現性」を満たしているかどうかが大切です。

- 専門性:その分野での経験や実績があるか(例えば資格や実績、推薦者がいるなど)

- 独自性:他の本にはない切り口やノウハウがあるか

- 再現性:読者が実践できる具体的な方法や手法が示せるか

これらを言語化できていないと、企画書を書いても編集者に響かず、読者にも伝わらないんですよね。僕も起業当初、自分の強みや価値がわからず迷子になっていた経験があるので、この感覚は痛いほどわかります。

僕の場合は、ブランディングのプロに外部から客観的に自分の強みを整理してもらったことで、やっと自分の軸が定まりました。自分1人で考えているとどうしても迷子になるので、プロの力を借りることは大いにおすすめです。

さらに、AIの力も活用すれば、3ヶ月かかっていた作業が1ヶ月でできることもあるので、今の時代なら積極的にAIも味方にしましょう。

🔍 読者ニーズを徹底リサーチ!売れる本は「読者の求めるもの」から作る

「自分が書きたいテーマが決まった!」と思っても、それだけでは売れる本になりません。読者のニーズをリサーチし、求められている情報を提供することが超重要です。

藤井さんが実践しているのは、AmazonのブックレビューやGoogle検索ワード、知恵袋などを使って、読者が何に困っているのか、どんな不満を持っているのかを徹底的に調査する方法。これによって、本の内容にリアルな需要を反映できるのです。

例えば藤井さんの著書『女性の悩みは全てスープで解決する』は、Amazonレビューの悩みや不満を拾い上げて企画されたそうで、それがヒットの要因になりました。

リサーチは地道で時間がかかる作業ですが、最近はAIツールの進化で一気に効率化されています。複数の検索ツールを使って30〜50件の情報を瞬時に集め、統合してくれるサービスも登場しているんですよ。

僕も以前は1つ1つ手作業で調べていたので、その苦労はよくわかります。AIを使えば時間も労力も大幅に削減できるので、出版を目指す人は積極的に取り入れるべきですね。

🤝 出版はビジネス!「夢」よりも「利益」を生む人が選ばれる

ここからが出版の現実的な話。多くの人が「本を出すのが夢」と言いますが、編集者や出版社から見ると出版はビジネスであり、利益を生む投資先を選ぶ世界です。

1冊の本を作るのに300万〜400万円のコストがかかります。だから、出版社はその投資に見合うリターンを期待できる著者を選びます。つまり、利益を生み出す見込みがなければ出版は難しいのです。

編集者のノルマや赤字回避のプレッシャーもあり、「夢でした」という言葉は実は敬遠されることも。出版で成功した著者は、「編集者に手間をかけさせず、自分で書き、企画を守る」ことを約束し、信頼を勝ち取っています。

たとえば料理本の場合、写真撮影やスタイリング、ライティングなど多くのプロが関わります。著者がそれらを自ら対応できればコスト削減になり、出版社にとってもありがたい存在になります。

藤井さんは2冊目の出版で自分でライティング、スタイリング、写真構図まで担当し、編集者の負担を減らすことで信頼を得たそうです。こうした自立した姿勢が出版成功の秘訣ですよね。

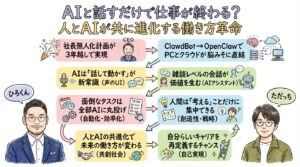

🚀 AI×出版で加速する「売れる本づくり」の未来

今、AIは著者にとって最強の味方です。企画の言語化や読者ニーズのリサーチ、さらにはブランディングの整理まで、AIが時間と労力を大幅にカットしてくれます。

藤井さんも、AIを使って自分の思いを言語化し、プロのブランディング担当者と一緒に3ヶ月で成果を出しました。以前なら半年〜1年かかる作業が短縮できるのは革命的ですよね。

ただし、AIは「種」をくれるわけではなく、あくまで自分の0.1の種を持っていることが前提です。AIはその種を100倍に膨らませることはできても、種が全くなければ何も生み出せません。

だからこそ、著者はまず自分の「書ける内容」「嫌だリスト」「価値観」を明確にすることが大切。嫌なことを洗い出すことで、自分のやりたいことや強みが浮かび上がることも多いんです。

僕も主夫社長としてダイエットやビジネスで迷った時、やりたくないことリストを作って方向性を決めた経験があります。出版も同じです。

AIは優しく、24時間相談に乗ってくれる親友のような存在。迷った時も「迷ってます」と言えば一緒に考えてくれるので、怖がらずに頼りましょう。

まとめ:売れる本づくりは「書く前の準備」が9割!

ここまでの話をまとめると、売れる著者が必ずやっている出版スタート術は以下の3つに集約されます。

- 企画書作成をいきなり始めないこと。まずは自分が本当に書ける内容を「専門性」「独自性」「再現性」の観点で明確にする。

- 読者ニーズを徹底リサーチすること。Amazonレビューや検索ワード、知恵袋などでリアルな悩みや不満を拾い上げる。

- 出版はビジネスであることを理解し、編集者に信頼される態度・行動を取ること。自分で書き切り、編集者の負担を減らすことが重要。

さらに、AIを活用することでこれらのステップを効率化し、より早く確実に出版成功へ近づけることができます。出版は夢だけでなく、しっかり戦略と準備が必要なビジネス。この記事を読んでいるあなたも、ぜひこのスタート術を取り入れてくださいね!

📖 FAQ:出版スタート術でよくある質問

Q1. 企画書はいつ書けばいいですか?

企画書は「書ける内容」が明確になってから書きましょう。専門性・独自性・再現性を言語化し、読者ニーズもリサーチしてからがベストです。

Q2. 自分の専門性がわかりません。どうしたらいい?

迷うのは当然です。プロに相談したり、AIに質問しながら自分の強みを言語化していくのがおすすめ。嫌いなことリストを作るのも効果的ですよ。

Q3. AIはどんな風に使えばいいですか?

AIはアイデアの膨らませ役として使います。自分の思いや価値観を伝えて言語化を手伝ってもらい、リサーチも高速化。迷った時の相談相手にもなります。

Q4. 出版は誰でも成功できますか?

出版はビジネスなので、編集者や出版社のニーズに合うことが前提です。信頼関係を築き、売れる企画を立てられれば成功確率は大幅に上がります。

Q5. トレンドに乗ることは重要ですか?

はい、特にAIのようなトレンドテーマは注目度が高く、出版されやすいです。ただし、半年〜1年先のトレンドも見据えて企画を練ることが重要です。

最後に

出版は「書き始めてからの努力」も大事ですが、成功の9割は「書く前の準備」で決まります。僕も出版を目指している身として、今回の話は非常に勉強になりました。

みなさんも、自分の0.1の種を大切に、AIやプロの力を借りながら、ぜひ夢の出版を実現してくださいね。応援しています!

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。ひろくんでした!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |