おはようございます、ひろくんこと田中啓之です。今回の記事では、AI氣道さん主催のライブ配信「デザインとAIのプロがガチで挑む!AIだけでサムネは作れるのか!?(9月25日)」で飛び交ったアイデアや実験、失敗と学びを私なりに咀嚼して、現場で役立つ“使えるナレッジ”として整理しましたよ。ホストは多田啓二(ただっち)さん、ゲストはWEBデザイナーの甲斐智美(ともみん)さん。プロの視点からSeedream(Genspark)、C-Dream、Camber、Ideogramなど、いろんなAI画像生成ツールを実際に回しながら「本当にAIだけで魅せるサムネができるのか」を検証したんだよね。私も実務でAI共創を回してる身として、忖度ゼロで良かった点・まずい点・実務で使うときの注意点を分解していきますよ。

目次

- 🔎 本日の実験概要と狙い(イントロ)

- 🖼️ 実際のワークフローとスクリーンショットで振り返る

- 💡 AIだけで“完璧な”サムネを作るのは現状こうだ!(結論)

- 🛠️ 実務で使うための具体的ワークフロー(ステップバイステップ)

- 🎯 AIツール別オススメ活用法(ツールの得意/不得意)

- 🧪 ライブから得た「失敗のデータベース」

- 📸 最大限のキャプチャと使い方(実務での保存・共有のコツ)

- 🤝 AIと人間の関係を設計する「3つのルール」

- 📈 事業に落とし込むための実践アクション(私の提案)

- ❓ FAQ — よくある質問(初心者向け)

- 🔚 最後に(私からの応援メッセージ)

🔎 本日の実験概要と狙い(イントロ)

今回のライブは短時間(30分)で「AIの新ツール群だけでYouTubeサムネイルをどこまで作れるか?」をリアルタイム実験。ポイントは次の通り。

- 使用ツール:Genspark内のSeedream(シードリーム)、C-Dream、Camber、Ideogram など複数

- 検証目的:画像生成→そのままサムネ候補になれるか?/文字(日本語)表記やレイアウトはAI単体で完結するか?

- 参加者:AI×デザインのプロが生で指示を出し、失敗例と成功例を公開

- 時間:30分のライブで即席実験→即レビュー

ポイントは「実践で役立つかどうか」。プロの目線で“AIの出力をそのまま使う危険性”と“どこまでAIに任せて良いか”を見極めるのが目的だったね。

🖼️ 実際のワークフローとスクリーンショットで振り返る

まずはライブ中に出てきた画面や生成物の流れを、私の視点で詳しく解説するよ。各キャプチャは動画の該当タイムスタンプを目安にしてるから、現場の空気も確認しやすいはず。

1) 朝の挨拶と実験の宣言(00:23)

ライブ冒頭では、ただっちとともみんの軽快なイントロ。今回は「失敗も見せる」という前提で実験スタート。デザインのプロ視点から失敗をさらけ出すのは重要だよね。失敗が学びになるし、視聴者も安心して挑戦できるから。

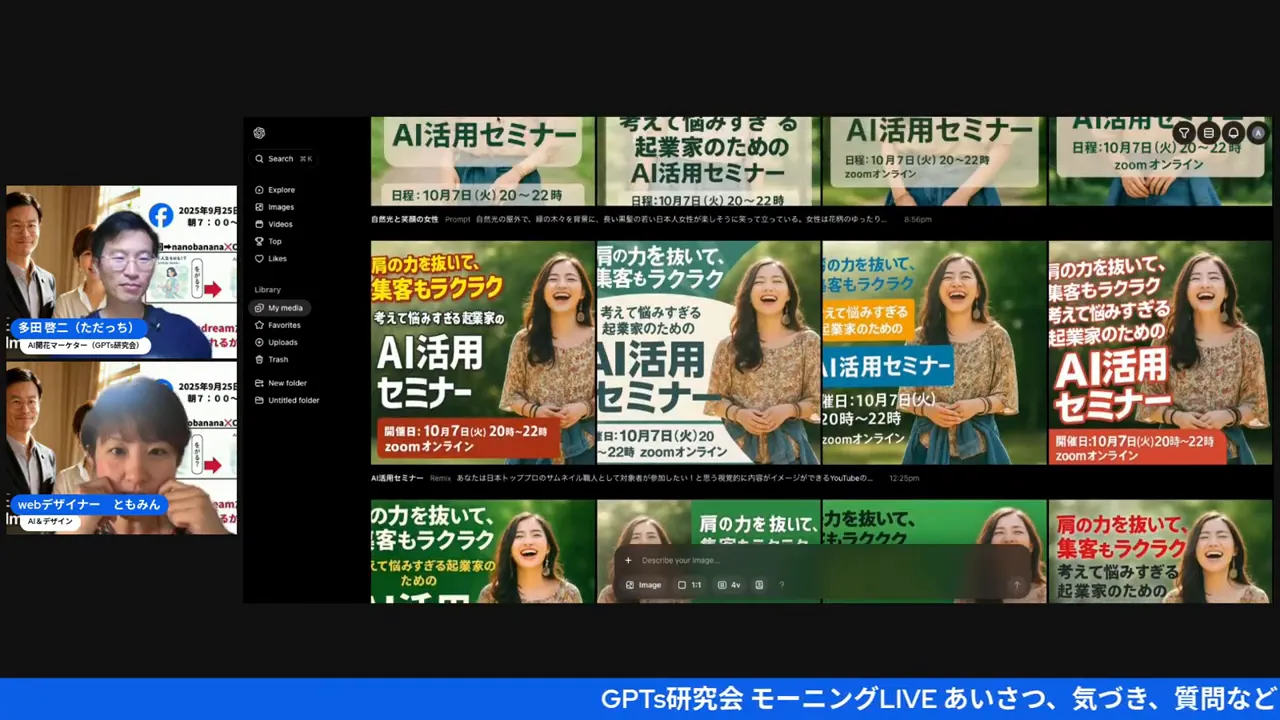

2) 本日のサムネ候補表示(03:41)

ライブ中にともみんが「今日のサムネ」を表示して、参加者と結果を確認。ここで重要なのは“最初の出力を速やかに保存しておく”こと。AIで作業を繰り返すと往々にして生成結果が変化するから、いい瞬間を取り逃がさないように。実務ではスクリーンショットとバージョン管理が超重要だよ。

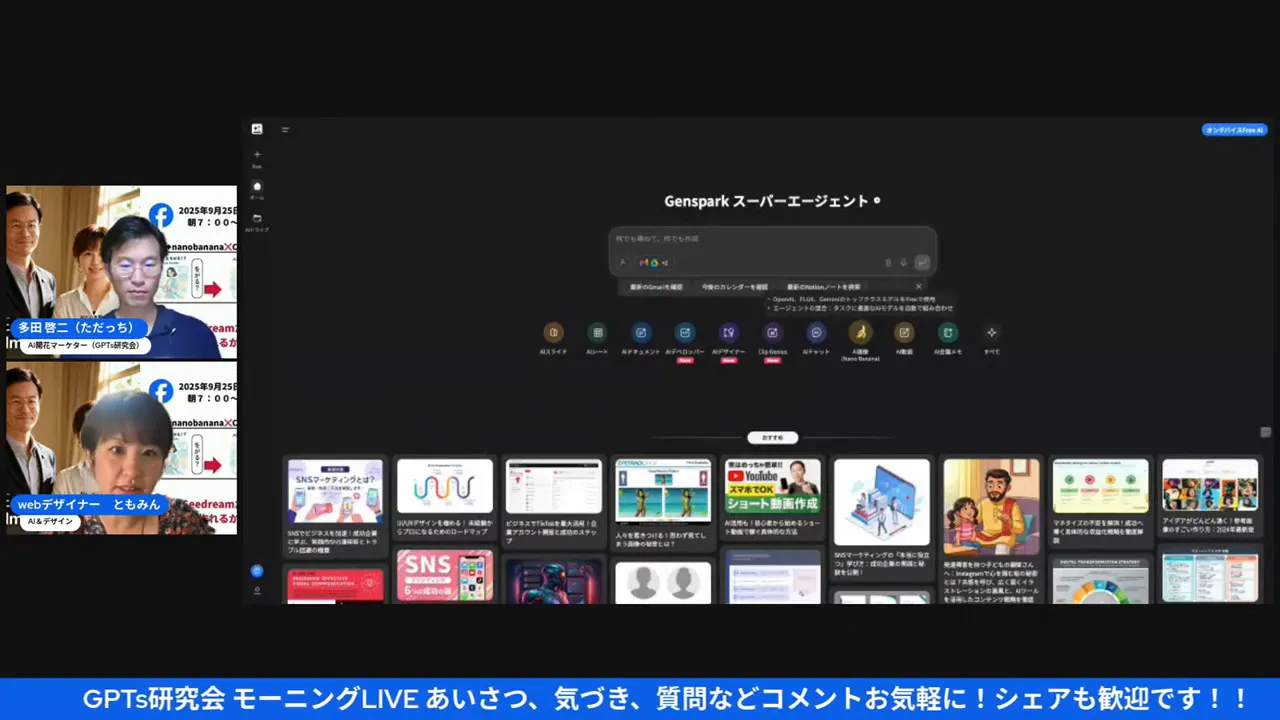

3) モデル選択の画面(05:30〜06:15)

Seedreamなどには複数の“モデル”が並んでいるんだけど、ここでの混乱が実務での時短の差に直結する。画面にはNano Banana系、C-Dream、GPT系、Flux、Camber、Ideogramなどが見える(※名称は流動的なのでUI表記に従って)。

重要な学び:

- ツールごとに“得意な表現”がある。例えば「レトロ風」や「ロゴ寄りの文字装飾」が得意なモデルがある一方で、写真寄りのリアルさを出すのが得意なモデルも。

- ツールに慣れる=“何を選べばどんな結果になるかの経験”が必要。実務ではテンプレを作っておくと速い。

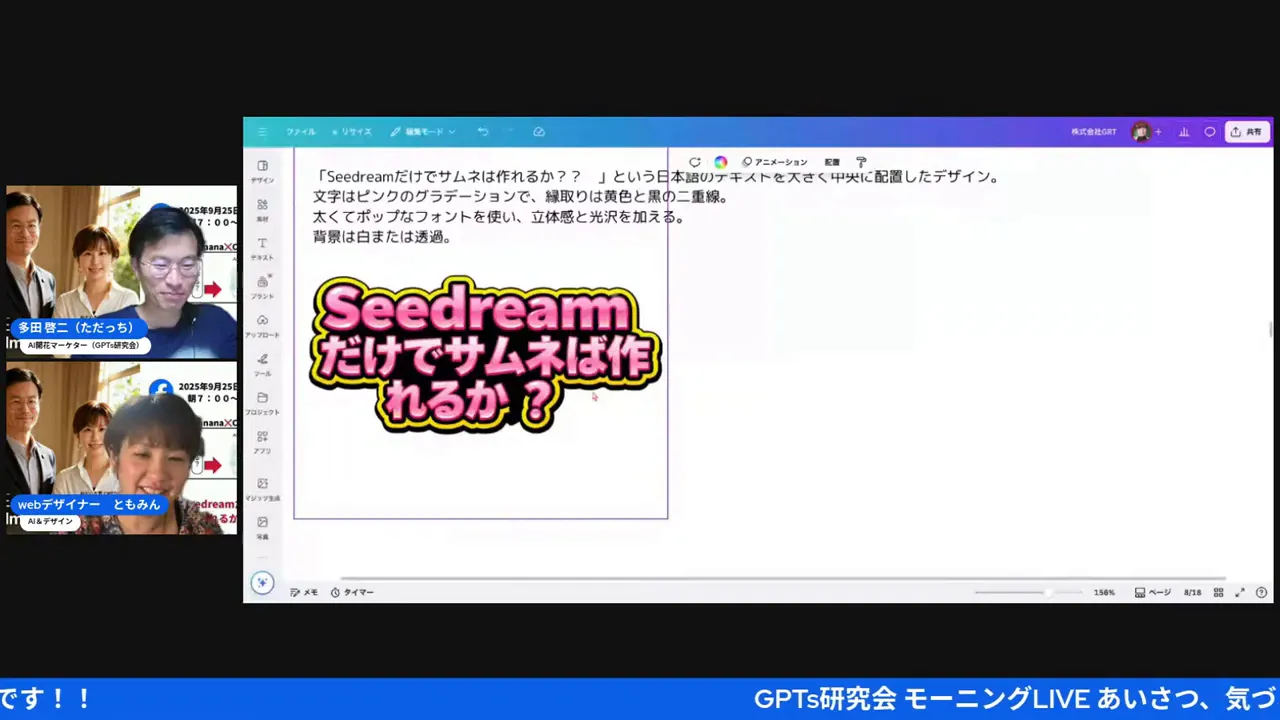

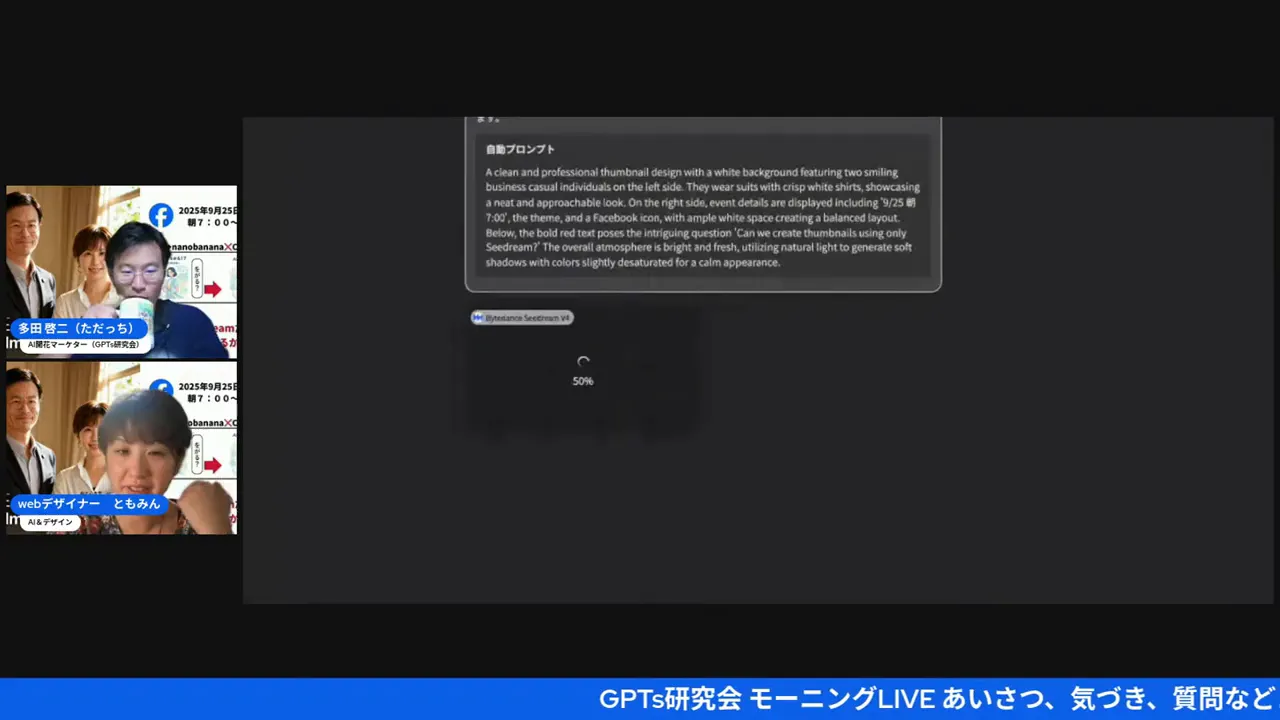

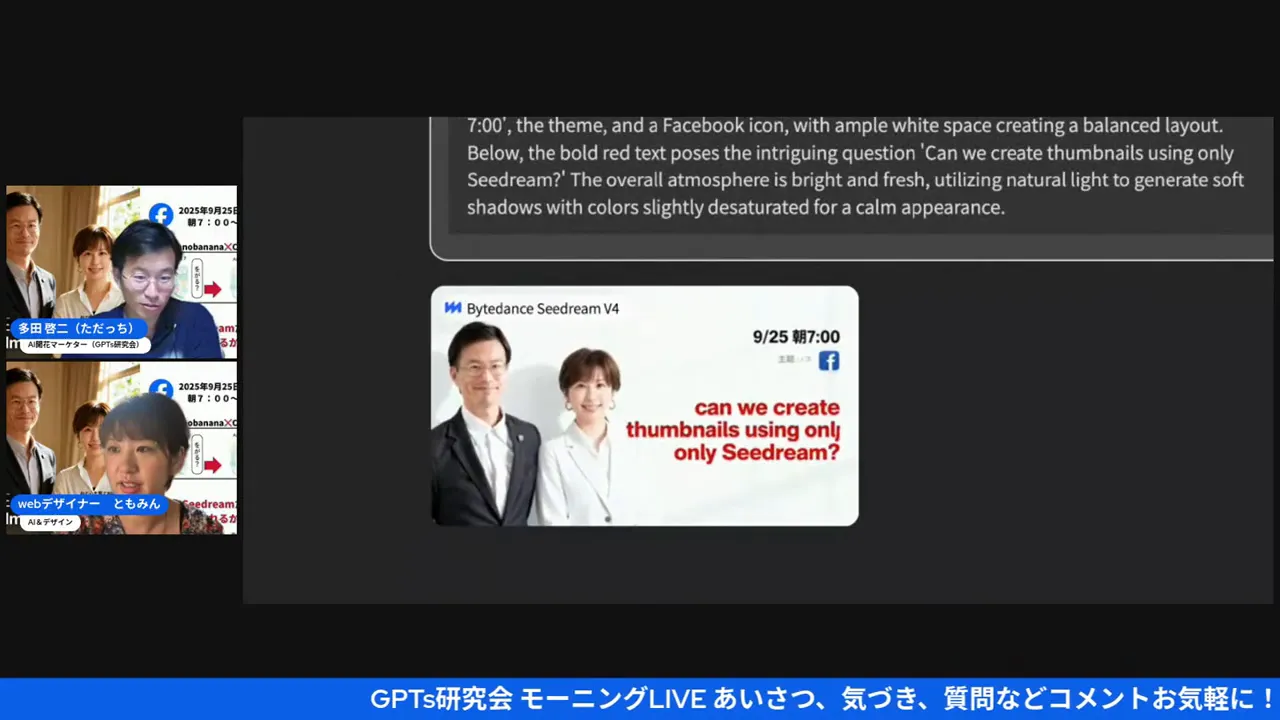

4) 自動プロンプトで一気に生成(08:57〜09:40)

Seedreamは自動プロンプト設定が可能で、ワンクリックで内容に応じたプロンプトが流れてくる。ライブでは“50%→98%”といった処理段階の表示も確認できた。速度はアップしてるけど、出てくる内容はツール依存で結構ブレる。

現場メモ:自動プロンプトは“速いが雑”なので、プロ仕様では自動と手打ちのハイブリッドが吉。特にテキスト(日本語)指定は“明確に”書かないと変な翻訳やレイアウト崩れが起きるよ。

5) 英語表記や衣装の変化(09:40〜10:20)

自動生成の結果、英語タイトルや衣装が勝手に変わる現象が頻発。AIは文化圏やテイストを推定して変換するから、「日本語で、かつ日本向けの雰囲気を出したい」なら明確に指示を出す必要あり。

アドバイス:タイトルを日本語で入れたい場合は「日本語で太文字のタイトルを入れて」「横書き」「中央より左寄せのマージン確保」などレイアウト含めて指示する。ただしAIだけに任せると、文字が欠けたり英語表記になったりする。

6) 失敗例:イケメンに変貌(11:24)

面白い失敗として「元は女性(ともみん)なのに、生成物がイケメンになってしまった」事例。AIが参照する訓練データの偏りやプロンプトの曖昧さが原因だね。これ、笑い話だけど実務ではブランド崩壊に繋がることもあるから注意。

対処法:人物生成は「性別・年齢・表情・服装」を細かく書く。例:「30代女性、笑顔、眼鏡あり、黒髪、カジュアルジャケット」など。

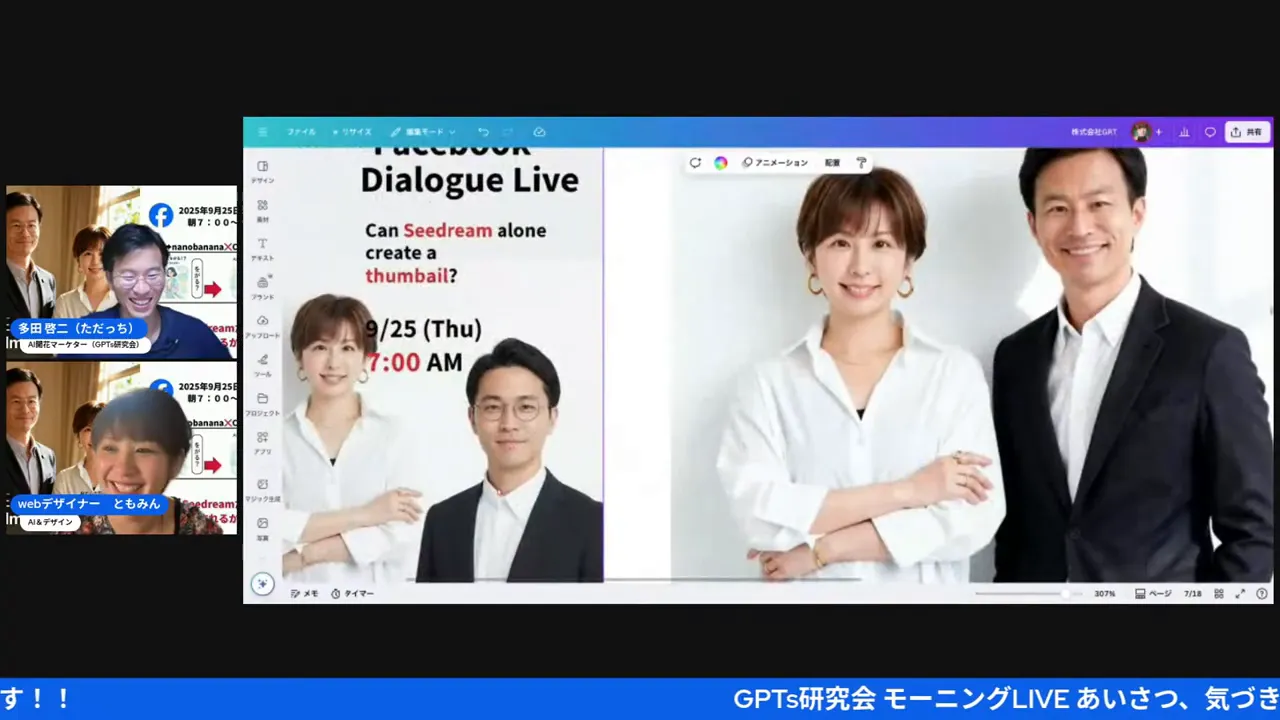

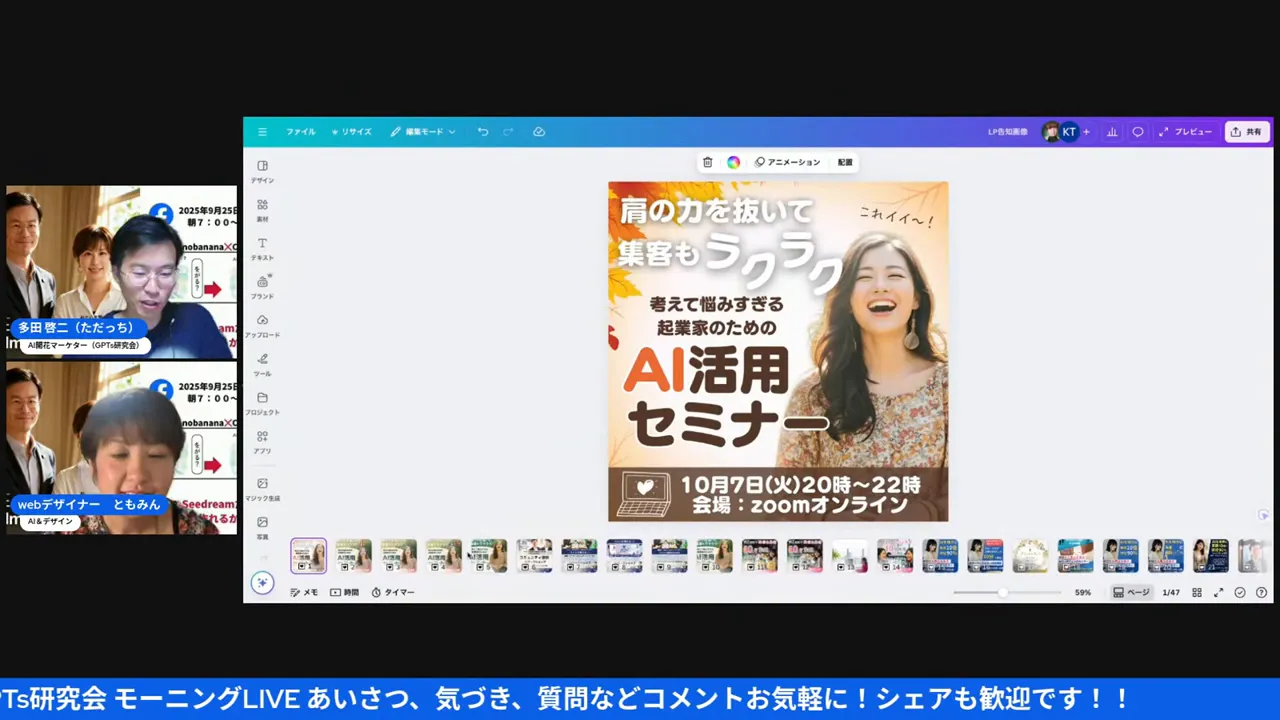

7) 完成形(ともみんの手で仕上げた最終版)(12:47)

ともみんが提示した最終版は、AI出力をベースにプロの微調整を入れたもの。ここが今日の肝で、結論としては「AIだけでサムネを完全に完結させるのはまだ難しいが、AIを素材として使うことでデザイン時間は激減する」。ともみんの言葉を借りれば「ここまで作れるのはすごいけど、最後は人間の目で整える必要がある」って感じ。

ここから学ぶこと:

- AIは“アイデア出し”と“素材作り”として最強。

- 仕上げ(文字のトリム、余白調整、フォントの選定、視線誘導)は人間がやるべき。

8) キモ:文字が切れる問題(15:20)

AI生成でよくある問題が「文字が切れてしまう」こと。これはAIが解像度や余白を考慮していないために起きるんだ。ともみんも何度も「縦横比や安全域(マージン)を指定してくれ!」と言ってた。

具体的対策:

- 必ず「タイトル領域の上下左右に最低◯pxの余白を確保」と書く。

- 「セーフゾーン(動画再生時に切れない領域)」をガイドとして入れる。

- 最初に「横長(16:9)か正方形(1:1)か」を明確に指定する。

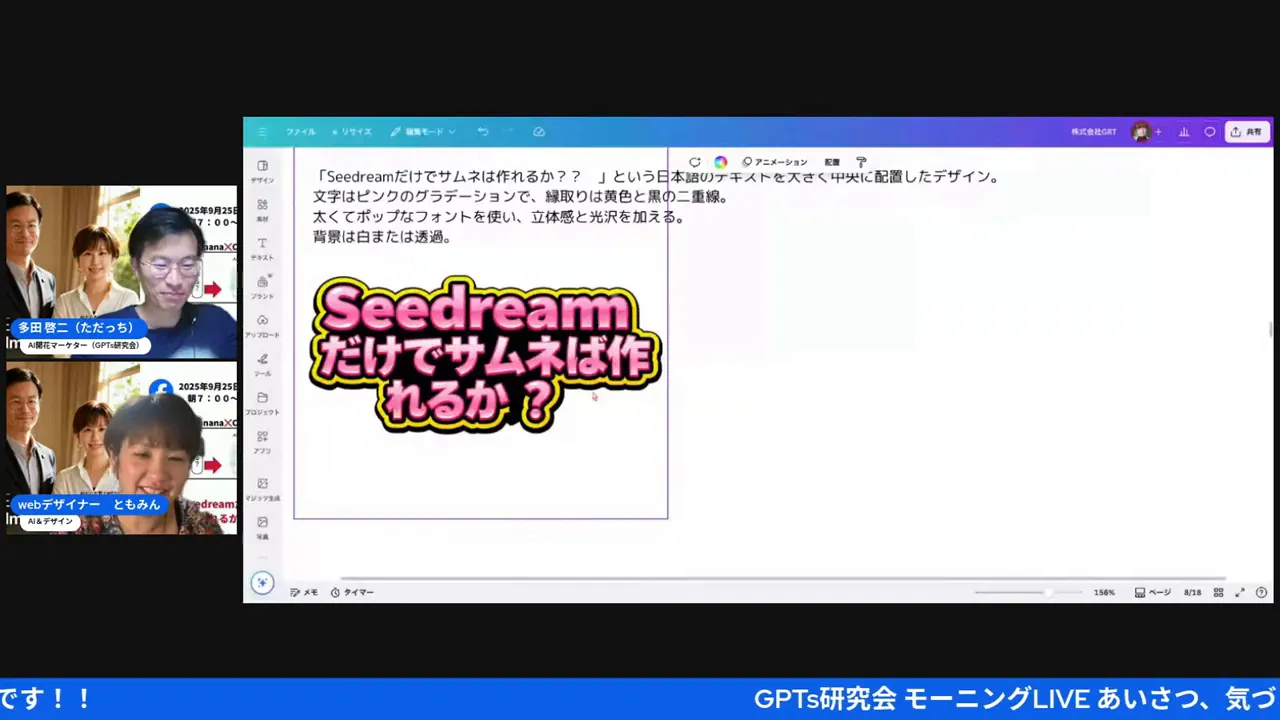

9) C-Dreamで「文字のみ」生成に挑戦→崩壊(17:00)

文字だけでロゴ化・サムネ作成を試したけど、結果が崩れてしまうケースが多発。C-Dreamは文字装飾が得意な側面もあるけど、日本語や微妙なレイアウト指示には弱い。ロゴや文字装飾は得意な場面と不得意な場面があるから、ツールごとの“役割分担”を理解するのが大切。

結論:テキストロゴはIdeogramや手動での後処理が現状安定解。

10) Ideogramは文字を書くのが上手(19:36)

意外にもIdeogramが文字生成で強さを発揮。日本語フォント感や文字装飾の再現が他より自然だったシーンもあった。ただし「漢字のニュアンスが中国寄りになる」懸念は残る。

運用上のコツ:外国語由来の癖がある場合は「日本語のフォント風に」と明記してみて。

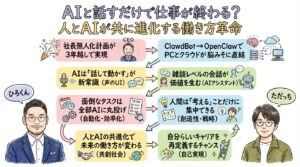

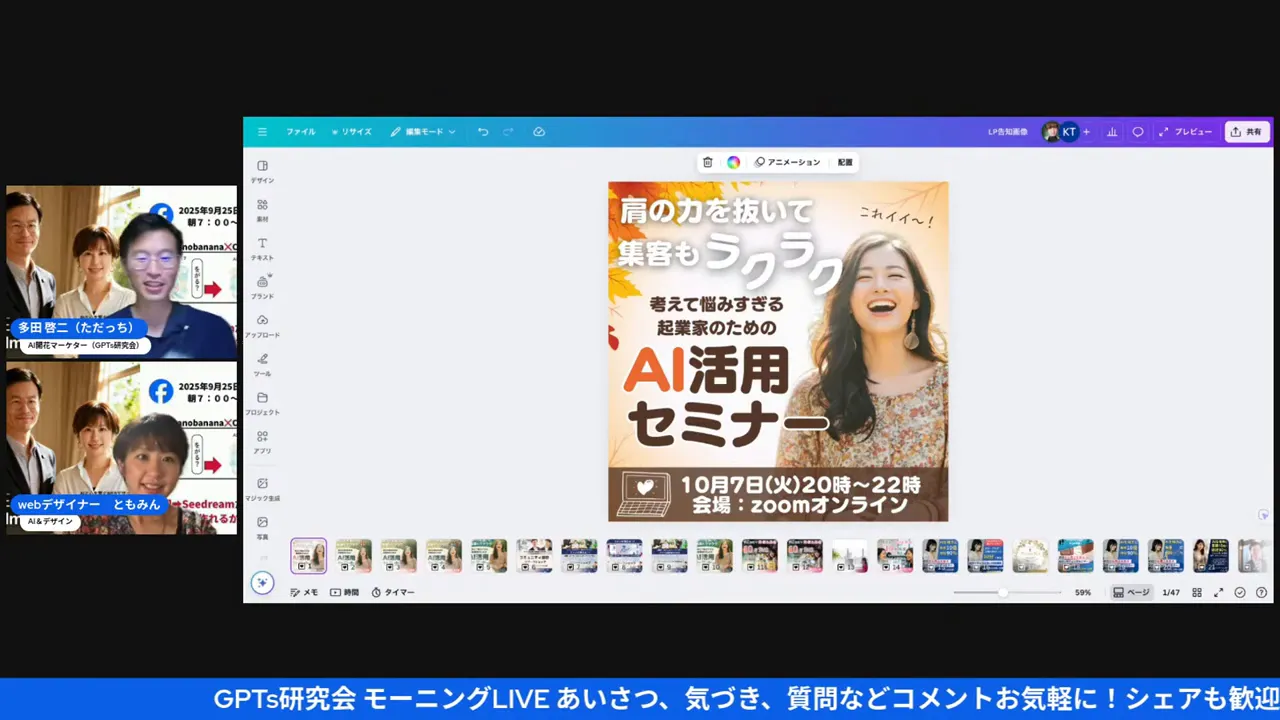

11) 人物の“脳プロファイル”作成(26:40〜) — クリエイティブの新潮流

ここからはともみんの面白い取り組み。写真を“写真的に”ではなく「脳内イメージの写真化」する手法で、実在の人物をベースに別の雰囲気を作る。たとえば服装や雰囲気を変えた“別の自分”を量産してブランディングに使うアイデアはすごく実用的。

使い道:

- 個人ブランディングの多様化(同じ人物でも複数のトーンで使える)

- 広告クリエイティブのバリエーション作成(A/Bテストが捗る)

- 採用やSNSのプロフィール写真の演出(許可があれば)

12) 実務的な注意点:モデルアップデートで変わる挙動(22:03)

ツールは頻繁にアップデートされる。良くなることも多いけど、ある日突然「色味が変わる」「文字の出力が別物になる」こともある。だから安定運用のためには“バージョンごとの挙動チェック”と“生成結果のアーカイブ”が必須だよ。

💡 AIだけで“完璧な”サムネを作るのは現状こうだ!(結論)

結論を端的にいうよ。私の実務感覚で言うと:

- AI単体で「ゼロ→完成」まではまだ難しい。

- ただし、AIを「素材生成」として使えば、アイデア出しから素材作成までの時間は圧倒的に短縮できる。

- 最終仕上げ(日本語テキスト・余白・視認性・ブランド整合)は人間のデザイナーが入れるべき。

つまり「AI×人間」の共創が最短最強ってこと。AIに全部任せると、たとえ短時間で何枚も出るけど、ブランドやターゲットに合う“勝てるサムネ”にはなりにくいんだよね。

🛠️ 実務で使うための具体的ワークフロー(ステップバイステップ)

私の現場でのおすすめワークフローを具体的に示すよ。これは、YouTubeやSNSのサムネを外注する/自分で作る両方で使えるテンプレだよ。

- 目的を決める:ターゲット、クリック誘導の軸(疑問・驚き・ベネフィット)を定義。

- キーワードとトーンを決める:「日本語」「大きな文字」「左寄せ」「女性向け」「レトロ調」など具体化。

- AI素材生成:SeedreamやC-Dreamで複数案を生成(必ず初期出力を保存)。

- 一次選定:視認性・センス・ブランド適合で3案まで絞る。

- 人間による仕上げ:文字トリム・フォント選定・色調整・マージン設定。

- テスト運用:サムネを差し替えA/Bテスト(可能なら数日〜1週間で検証)。

- 改善:クリック数・再生維持率データを見て改善点をAIで作り直す(反復)。

ポイントは「AIは反復の起点をどれだけ早く作れるか」という点。時間を短縮して検証の回数を増やすのが勝ち筋だよ。

🎯 AIツール別オススメ活用法(ツールの得意/不得意)

ライブで触れられたツールを整理しつつ、得意な用途と注意点をまとめるね。

Seedream(Genspark内)

得意:速さ・テンプレ的な自動プロンプトによる汎用案出し。初期アイデア生成に強い。

注意点:日本語テキストや余白の精度が甘い。出力はそのまま使うより“素材”として取り込むのが吉。

C-Dream

得意:派手な装飾・クリエイティブ寄りの表現。キャッチーさを狙いたい時に有効。

注意点:文字やロゴの整合性が崩れやすい。ロゴ系は時間かけた方が良い。

Camber

得意:スピードと実写調の造形に強い。特に写真寄りの人物生成で評価が高い。

注意点:生成のクセが強いので、日本語指定は慎重に。

Ideogram

得意:文字描写やシンボルの生成が比較的優秀。ロゴ案やテキスト装飾に向く。

注意点:中国語寄りの表現になりがちなので、日本語らしさを明記する。

🧪 ライブから得た「失敗のデータベース」

ライブで実際に出た失敗例を整理。これを知っておけば回避できる率が上がるよ。

- 文字が端で切れる → 初期段階で「セーフゾーン」を指定する。

- 英語になってしまう → 「日本語で書いて」と明記、かつフォント指示をする。

- 性別や年齢が変わる → 人物指示は性別・年齢・表情・服装を明確に。

- 色味や空気感が回ごとに変わる → バージョン管理とカラープロファイルを固定。

- 生成後のブラッシュでバグる(おかしくなる) → 最初の良い出力は必ず保存しておく。

📸 最大限のキャプチャと使い方(実務での保存・共有のコツ)

ともみんが言ってた通り、生成の「良い瞬間」を逃さないのが重要。具体的に私が推奨する保存方法は次の通り。

- 生成直後にスクショを複数枚保存(全体、拡大、UI込み)

- 出力のメタ(モデル名、プロンプト、seed値、日付)をテキストで保存

- バージョン番号を振ってクラウドで共有(誰がいつ何を指示したかを明確化)

- 最終アウトプットはPSDやFigmaで保存して「人間の編集履歴」を残す

🤝 AIと人間の関係を設計する「3つのルール」

私(ひろくん)が現場で守っている原則を3つだけシンプルに伝えるよ。これ守れば失敗が格段に減る。

- 役割分担を決める:AIは素材とアイデア、人間は最終判断とブランド統一。

- 一度に一操作:生成→保存→選定→改善の順番を守る。途中で複数指示すると劣化が起きる。

- 必ず“セーフゾーン”を確保:特に文字や重要情報は必ず余白を取る。

📈 事業に落とし込むための実践アクション(私の提案)

経営者・マーケ担当者向けに短期で価値を出すためのロードマップを示すね。簡潔に言うと「知る→試す→定着」の3段階。

- 知る(1週間): 各ツールの代表的な出力を10パターンずつ作って特性を把握する。

- 試す(2週間): 実際のサムネをAIで3案作り、A/Bテストを回す。クリックスルー率の変化を観察。

- 定着(1ヶ月): 有効だったテンプレを組み込み、ワークフロー化。必要なら社員や外注先に教育資料を作る。

これで制作コストが圧縮され、PDCAが爆速で回せるようになるよ。私の経験上、AI導入で“90%の時間削減”も現実的だと感じている。

❓ FAQ — よくある質問(初心者向け)

ここはライブで出てきそうな質問を集めて答えておくよ。現場でよくあるやつね。

Q1: AIだけでサムネを作ると著作権はどうなるの?

A: 現状、生成物の著作権はツール提供者や利用規約で変わる。商用利用可のツールと不可のツールがあるので、利用前に規約確認を。企業で使う場合は契約でリスクを洗っておくべき。

Q2: 日本語の文字が勝手に変になるのを避ける方法は?

A: 「日本語で」「フォントはゴシック体風」「文字は中央ではなく左寄せ」「セーフマージンを指定」など細かく指示する。Ideogramや後処理で整えるのが実務的。

Q3: AIで撮った写真っぽい画像は「偽物」として批判されない?

A: 倫理観と透明性は重要。「加工です」と明示するか、用途に応じて実写を使うかを判断。マーケティング用途ならターゲットの信頼を損なわない範囲で使うのが吉。

Q4: どのツールを最初に試せば良い?

A: まずはSeedream(Genspark)で速攻アイデア出し→Camberで人物表現→Ideogramで文字整備、が個人的におすすめのコンビネーション。

Q5: AIで作った複数候補をどうやって社内決定する?

A: KPIを先に定める(クリック率、再生維持率)。感覚だけで決めるのではなく、データで評価しよう。小さくA/Bテストを回して学ぶのが早い。

🔚 最後に(私からの応援メッセージ)

今回のライブは「失敗を公開する」良い実験だったよね。AIはツールであって魔法じゃない。だけど、正しく使えば時間は劇的に減るし、アイデアの幅は無限に広がる。私もこれまで数え切れない失敗とトライを繰り返してきたけど、失敗はネタだし宝だよね。

最後に私の3つのアドバイス:

- 楽しむこと:ワクワクがなければ改善は続かないよね。

- 記録すること:いい出力は必ず保存、バージョン管理しておくべし。

- 人を入れること:最後の一手は人間の判断で。AIはその補佐役。

それとね、もしAIでサムネ作りを本気でビジネス活用したいなら、私のようなAI共創の現場経験から言うと「ツールの癖を知る」「業務フローを定める」「チームでルール化する」これが成功の三種の神器だよ。分からなかったら相談してね、私が一緒に泥臭く作業するからさ。

それでは、次回のライブや実験も楽しみにしてるよ。失敗を恐れず爆速で学んでいこう。ではまた!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |