最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!

GPTs研究会(参加はこちら)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!

AI氣道.jp無料メルマガ(登録はこちら)

こんにちは、「3方よしAI共創コンサルタント」の田中啓之(ひろくん)です。

今回の投稿は、私たちGPTs研究会がFacebookグループで6000名を突破したことへの心からの感謝と、ここ2年間で見えてきたAI共創の「今」と「これから」について、私なりの考えと実践ノウハウをまとめたものです。

コミュニティで起きた変化、最新ツール(Nano Bananaなど)の選び方、そしてそれらをどうやって仕事や人生という「キッチン」に組み込んで、美味しい料理(成果)を作っていくか。具体的に解説していきますよね。

目次

- 🎉 6000名突破の意味と感謝 — はじめに

- 🤖 この2年でAIはどう変わったか(私の視点)

- ✍️ クリエイティブと仕事の再定義 — デザイナーや職業の未来

- 🛠️ 実践的なAI共創ノウハウ(現場で効くこと)

- 🧭 ツールの選び方:Nano Banana、Gemini、ChatGPTなど

- 💼 AI導入で押さえるべきビジネスの4つのポイント

- ✅ ひろくん流:AI共創を始めるステップバイステップ

- 🎯 ケーススタディ:私の実践例(LP自動化+分身AI)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- ❤️ 最後に — 私の未来へのメッセージ

🎉 6000名突破の意味と感謝 — はじめに

まずはひと言、ありがとうございます。2023年11月、数名から始まったこの研究会がここまで大きくなるとは正直思っていなかったよ。運営パートナーの多田啓二(ただっち)と共に、仲間が増え、実践者が増えたことで「AIを学ぶ」だけでなく「AIで共につくる」文化が生まれました。

私が伝えたいのは単純で、AIは「道具」であり「相棒」だということ。例えるなら、これまでは包丁で一つひとつ野菜を切っていたのが、優秀なフードプロセッサーや、もはや「下ごしらえを担当してくれる副料理長」がキッチンに来たようなものです。

ここからの目標は、単にツールの使い方を覚えるだけじゃなく、自分の分身AI(副料理長)を育てて、仕事と生活が回る仕組みをつくること。そうすれば、私たちは「メニューを考える」「家族と食卓を囲む」といった、本当に大切な時間に命を使えます。家族優先で生きる私の価値観と合致しているので、その実践例や教訓も含めてシェアしますね。

動画リンク(この瞬間の発言): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=164s

🤖 この2年でAIはどう変わったか(私の視点)

率直に言うと、変化のスピードが桁違いです。2年前は「AIでこんなことができる!」と実験を楽しむ段階でしたが、今や「AIがいないと仕事が進まない」というインフラになりました。

- 会話の自然さ: 以前は「検索エンジンの延長」でしたが、今は「壁打ち相手」。アイデア出しの相談相手として定着しました。

- 画像・動画生成の民主化: 絵心がなくても、言葉(プロンプト)だけでプロ級の素材が作れるようになりました。

- カスタマイズと連携: 「汎用的なAI」から「自分専用のAI」へ。特定の業務や個人の好みを学習させることが当たり前になっています。

動画リンク(2年の振り返り): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=315s

✍️ クリエイティブと仕事の再定義 — デザイナーや職業の未来

AIによって「つくる」という行為の入口は誰でも簡単になりました。「デザイナーの仕事はなくなるのでは?」と不安になる人もいますが、私の見立ては違います。

料理で例えるなら、誰でも美味しいレトルト食品(AI生成物)が手に入るようになった時代です。でも、プロのシェフ(専門家)がいらなくなるわけじゃないですよね? 重要なのは「なぜその料理を出すのか(文脈)」と「最後の味付け(微調整)」です。

今後、人間が差別化できるのは以下の3点です。

- 問いを立てる力 — 「誰のために、何のために作るのか」という設計図を描く力。

- コンテクスト(文脈)を持つ力 — クライアントの歴史やブランドの空気感を理解し、AIに指示する力。

- 実行・改善のスピード — AIという道具を使って、高速で試作と味見(PDCA)を繰り返す力。

動画リンク(ツールと感情の話): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=492s

🛠️ 実践的なAI共創ノウハウ(現場で効くこと)

コミュニティの中でよく相談されるのが、「具体的に何から始めればいいのか」ということ。料理初心者がいきなりフルコースを作ろうとすると挫折しますよね。まずは「冷蔵庫の整理」から始めましょう。

▼ 最初に押さえるべき4つの要素

- 目的を決める(献立を決める) — 売上向上? 残業削減? 目的がないとAIも動きません。

- データを整える(冷蔵庫の整理) — マニュアル、過去の議事録、素材を一箇所(Google Drive等)に集める。これがAIのご飯になります。

- 小さく試す(一品だけ作る) — 業務全体ではなく、「メール返信の下書き」など1つのタスクから自動化を試す。

- 評価指標を作る(味見する) — 「時間が10分減った」「質が上がった」など、効果を確認する。

動画リンク(Driveやコンテンツ化の話): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=1274s

🧭 ツールの選び方:Nano Banana、Gemini、ChatGPTなど

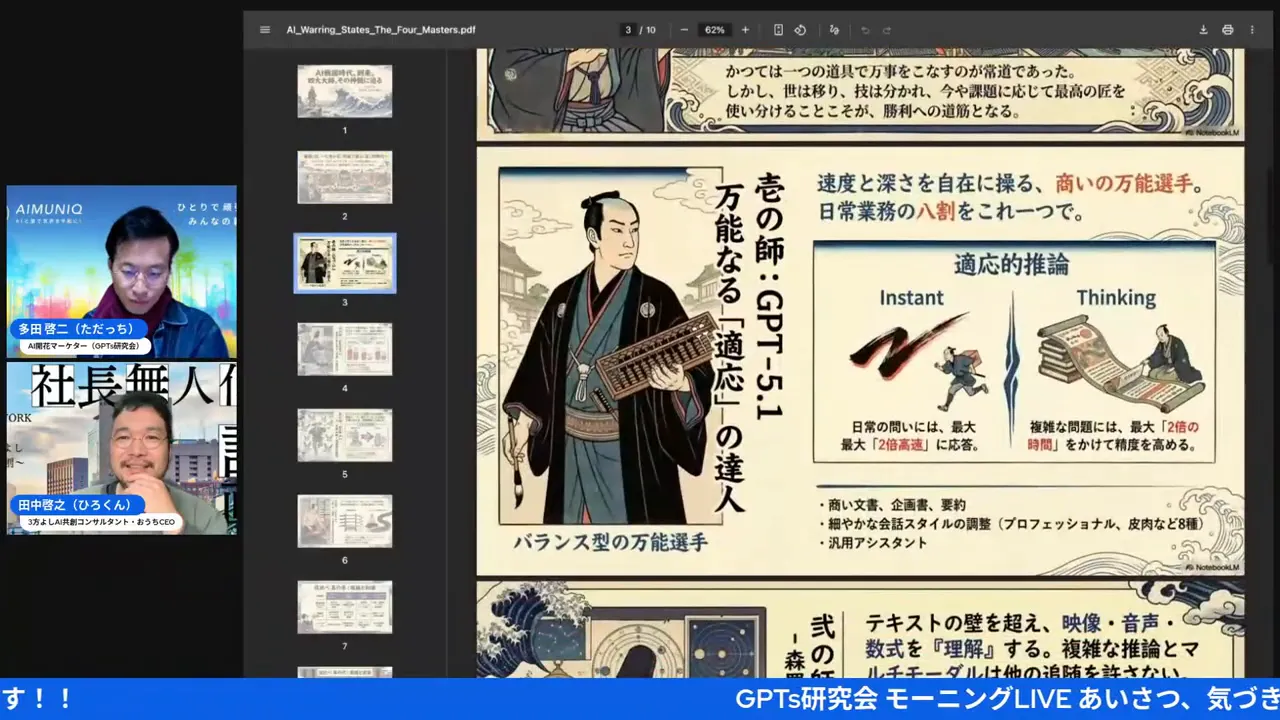

最近のライブでも話題になりましたが、ツールは「適材適所」です。包丁とピーラーの役割が違うように、AIにも得意分野があります。特に2025年後半にかけて登場したツール群は強力です。

- ChatGPT系 — 「言葉の達人」。文章作成、壁打ち、論理的な構成案を作るならこれ。プロンプト(指示出し)で細かく制御しやすいのが特徴です。

- Gemini系 — 「マルチモーダルの王様」。画像認識やGoogle Workspaceとの連携が強力。大量の資料を読み込ませて分析させるのに向いています。

- Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image等) — 「魔法のカメラ」。Googleが提供する最新の画像生成・編集技術です。「この被写体の向きを変えて」「背景をオフィスにして」と自然な言葉で伝えるだけで、驚くほど正確に画像を編集してくれます。LP制作の素材作りには欠かせません。

- Google Drive連携ツール — 資料整理やリサーチ自動化。ここが整っていないと、生成AIの精度も上がりません。

動画リンク(GPTと他モデルの比較スライド): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=1192s

💼 AI導入で押さえるべきビジネスの4つのポイント

会社やチームにAIを導入するのは、「新しい調理器具」を入れる以上のインパクトがあります。以下の4つを守らないと、現場が混乱します。

- ガバナンスと責任範囲(ルール作り) — 最終的に誰が「提供してOK」と判断するのか。AIが出した答えの責任は人間が持ちます。

- セキュリティとデータ管理(衛生管理) — 顧客情報や機密をAIに学習させない設定など、情報の衛生管理を徹底する。

- 人の仕事を増やすのではなく質を上げる — AI導入で確認作業ばかり増えては本末転倒。単純作業(皿洗い)を減らし、接客やメニュー開発に時間を回せるように設計します。

- 学習と改善のサイクル(味見と調整) — 一度入れて終わりではなく、使いながら「もっとこうしよう」とナレッジを共有する文化を作ります。

動画リンク(アンカー=鍵の話): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=2076s

✅ ひろくん流:AI共創を始めるステップバイステップ

「じゃあ、明日から何をすれば?」というあなたへ。私が相談を受けたときに最初に勧める「実践メニュー」です。

- 週1時間の観察枠を作る — まずは自分の仕事を観察。「この作業、実はAIに任せられるかも?」という種を見つけます。

- 1つだけ自動化対象を選ぶ — 欲張らず、小さく始めるのが成功のコツ。

- 必要な素材を1つのフォルダに集める(Drive推奨) — AIに渡すための「食材セット」を作ります。

- プロンプトテンプレを作る — 毎回ゼロから考えず、「いつものレシピ」を用意します。

- AIが出した結果を人が評価する — 必ず人間がチェック(検食)します。

- 効果測定を行う — 「楽になったか?」「速くなったか?」を振り返ります。

- 効果が出たら横展開 — チームのみんなにもレシピを共有しましょう。

🎯 ケーススタディ:私の実践例(LP自動化+分身AI)

ここで、LP(ランディングページ)制作の工数を劇的に減らした私の事例を紹介します。

目的:自社サービスのLPを短期間で大量に作り、マーケティングの仮説を高速検証する。

やったこと:

- 商品情報と過去の成約データ(CVデータ)を整理してDriveに集約。

- ChatGPT系に「構成案作成プロンプト」を入れて、見出し・リード文を自動生成。

- 画像はNano Banana(Gemini画像編集)を使用。フリー素材を探す時間をゼロにし、欲しいシチュエーションの画像を「生成・編集」で作成。

- 公開後は数値を分析し、勝ちパターンを見つける。

動画リンク(生成品質に関する言及): https://www.youtube.com/watch?v=BzdngN4rFYQ&t=1680s

結果:制作工数が約40%削減。空いた時間で、私は「どんな商品を企画するか(戦略)」や「家族との夕食」に時間を使えるようになりました。これが私の目指す「AI共創」です。

❓ FAQ(よくある質問)

Q. 初心者が最初にやるべきことは何ですか?

A. 「目的」を決めて「小さく」試すことです。

いきなりホームランを狙わず、まずはバントで塁に出ましょう。Driveに資料を集め、簡単なプロンプトで要約させてみる。そこから始めてみてください。

Q. どのツールを選べばいいの?

A. 用途によりますが、まずは無料版から。

文章ならChatGPT、画像やGoogle連携ならGeminiが入り口として最適です。LP素材をこだわりたいならNano Bananaのような特化機能を持つツールへ進みましょう。

Q. AIに仕事を奪われるのが怖いです。

A. AIは「作業」を奪いますが、「仕事(価値創造)」は残ります。

面倒な「皿洗い」はAIに任せて、私たちは「お客様を喜ばせるメニュー作り」に専念できるようになります。それを楽しめる人が、これからの時代は強くなりますよ。

❤️ 最後に — 私の未来へのメッセージ

AIと一緒に生きる未来は、恐れるものではなく楽しむものです。大切なのはツールを知ることよりも、ツールとどう共創するかを考えること。分身AIを育てて、家族と過ごす時間や、自分が本当にやりたいことに時間を使ってほしい。失敗は宝、学び続ける姿勢が何よりの強みですよね。

これからもGPTs研究会は、7000名、1万名を目指して、皆さんと一緒に「実験」と「共創」を続けていきます。興味がある人はぜひ参加して、手を動かしてみてください。

感謝を込めて。

田中啓之(ひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`