こんにちは、ひろくんこと田中啓之です。僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、分身AIで社長無人化を目指して活動しています。今回はAI氣道さんが配信された「GPTs研究会モーニングライブ~分身AI『共感ストーリー』メソッド構築~」を見て感じたことや、現場で得た学び、そして僕なりの分身AI作成のステップや実践的なヒントをギッシリ詰め込んで解説しますよ。動画の中で話題になったのは、松下きみこさん(以下:松下さん)と久木田さんのお話、ライブ配信でのトラブル対応、そして「分身AI」と「共感ストーリー」メソッドの実践アイデアです。僕の観点から補強・整理しつつ、実務で使えるテンプレや手順も提示します。

目次

- 🎤 冒頭まとめ:松下きみこさんと久木田さんの紹介

- 🤖 分身AIと共感ストーリー:久木田さんのアプローチ

- 🔧 ライブでのトラブル対応から学ぶ「切り替え力」

- 📚 松下さんのメディア戦略:出版と露出の価値

- 🧭 分身AI「共感ストーリー」メソッド──実務的な設計手順

- 📸 スクリーンキャプチャと各ショットの解説

- 🛠️ 実践ワーク:僕が現場で使っている分身AIテンプレ(超具体的)

- 🧘♂️ 習慣づくり×AI:久木田さんの言っていた「週刊作り」から学ぶ

- 📈 メディア活用とマーケ戦略(松下さんの戦略に学ぶ)

- 🔍 ライブ配信トラブルのチェックリスト(必携)

- ❤️ ひろくん視点の総括:分身AIと共感ストーリーで作る「愛ある仕組み」

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📣 最後に(行動の呼びかけ)

🎤 冒頭まとめ:松下きみこさんと久木田さんの紹介

冒頭、松下さんが司会を務めるライブに久木田さんがゲストとして参加する形で始まります。僕が特に注目したのはお二人のバックグラウンドの違いが、そのまま今日のテーマである「分身AI」と「共感ストーリー」の掛け合わせに繋がっていることです。

松下さんは元アナウンサー、アナウンススクール運営者としてメディア露出や出版のノウハウを豊富に持っていて、「発信力」と「ストーリーテリング」のプロフェッショナルです。一方、久木田さんはAIと潜在意識(コーチング)の掛け算で、個人の習慣作りや分身AIを作るコンサルをしています。これってとても強力な組み合わせなんですよね。

ライブ中、多少の音声トラブルはありましたが、それもまた「共感ストーリー」のネタになる、という松下さんの言葉は印象的でした。失敗をただ恥じるのではなく、それをどうネタ化して伝え直すかが重要というメッセージです。僕も実務で何度も経験しているので「そのとおり!」ってなりました。

🤖 分身AIと共感ストーリー:久木田さんのアプローチ

久木田さんは「AIで分身を作る」ことを軸に、以下の2つを主に提供しているという話をしています。

- 自己紹介ビデオや自己紹介コンテンツを作るための分身AI構築

- 習慣づくり支援(週刊作り・行動習慣の定着)

ここでのキーワードは「潜在能力を引き出す」こと。僕の観点だと、AIをただ作るだけでなく、その人らしさ・強み・ストーリーをAIにしっかり反映させることが重要です。なぜなら、分身AIは単に作業を代行するだけではなく、個人やブランドの“人格”を表現するメディアだからです。

久木田さんの仕事のエッセンスを僕なりに解釈すると、以下の3フェーズです。

- 発掘フェーズ:対話やワークでその人の潜在的な強み・経験を掘り起こす。

- 設計フェーズ:掘り起こした素材を「共感ストーリー」構成で整理し、分身AIの人格設計へ落とす。

- 実装フェーズ:AIチャットボットや音声合成、自己紹介ビデオのテンプレに組み込む。

僕の提案もここに合流します。分身AIを成功させるには「共感の設計」が不可欠で、単なるFAQや業務フローではなく、感情や価値観、失敗と学びのストーリーを織り込む必要があります。そうすることで、ユーザーや顧客との深い信頼関係が生まれますよ。

🔧 ライブでのトラブル対応から学ぶ「切り替え力」

松下さんはインスタライブを予定していたが、仕様変更によりフォロワー1000人が必要になってしまい、急遽LINEのオープンチャットに切り替えた話をしています。この瞬間の行動力がとても重要で、これは発信者としての致命的な差になりえます。

僕が強調したいポイントは次のとおりです。

- 前提確認の重要性:プラットフォームの仕様変更はいつ起きるかわからない。だが予定の直前に事実をチェックする癖をつけることでリスクを減らせる。

- 代替手段の用意:一つのプラットフォームに依存しない。複数の受け皿(YouTube、Facebook、LINE、オウンドメディア)を普段から作っておく。

- 迅速な告知と参加導線:切替時の導線(どうやって参加者を誘導するか)を速やかに提示することで機会損失を最小化できる。

松下さんはこの局面で「オープンチャットを即立ち上げ、入ってきた人を増やせた」と言っていました。僕も似た状況でLINEやメール、分身AIの自動返答で誘導した経験があり、やはり素早い対応が信頼獲得に直結するなと再確認しました。

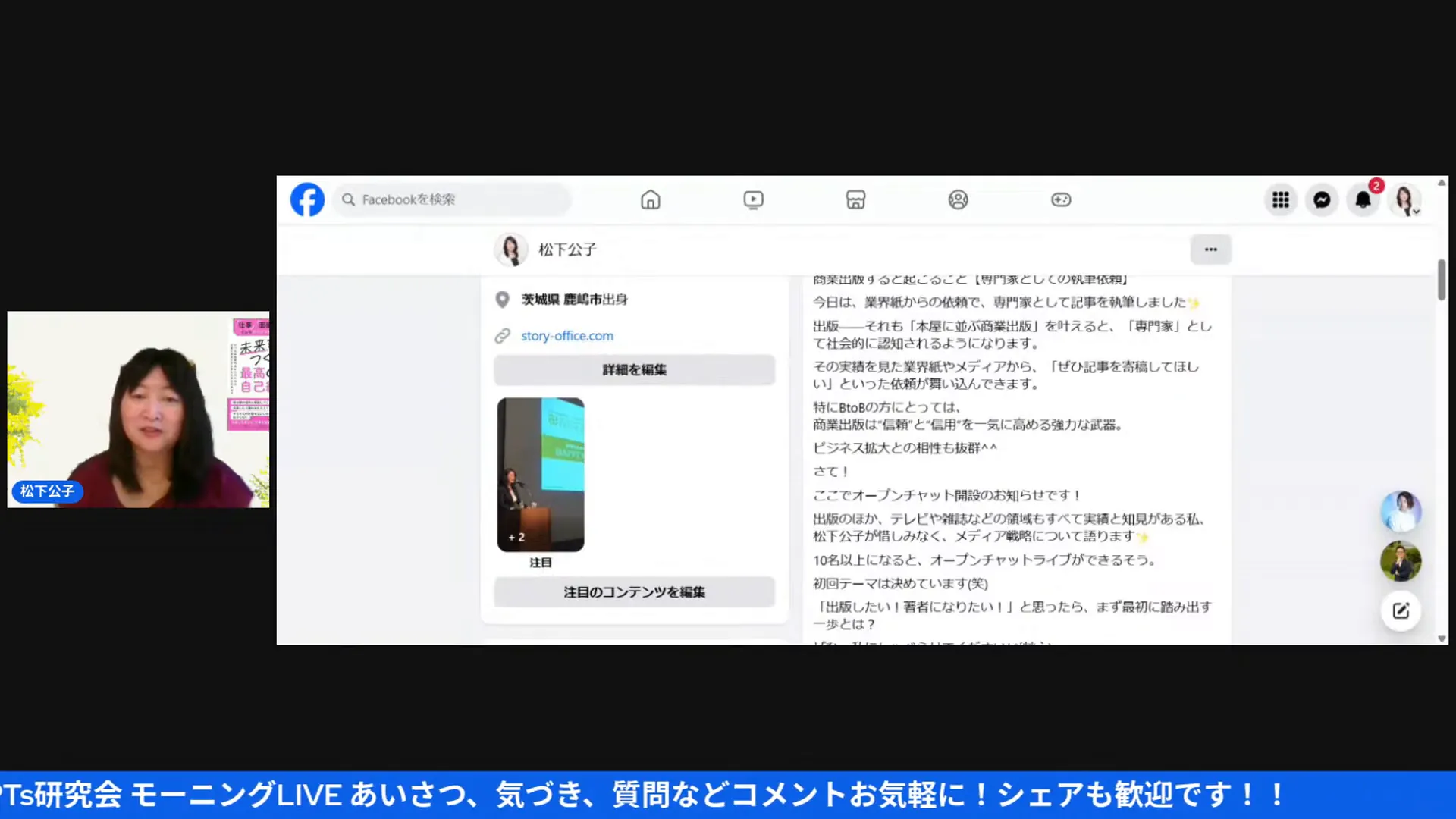

📚 松下さんのメディア戦略:出版と露出の価値

松下さんは「商業出版すると起こること」や「出版を武器にする戦略」をオープンチャットで教えると告知していました。出版は信用・信頼の増幅装置であり、法人やB2Cのファン作りに有効だと語っています。

出版以外にも、松下さんは以下のメディア戦略ポイントを押さえています。

- 露出を「分散」させること(Facebook、ボイシー、オープンチャットなど)でリスク分散。

- 共感ストーリーを中心にした発信でファンを育てる。失敗談もネタになる。

- ステップで誘導するコンテンツ設計(最初の一歩→小さな成功体験→出版や収益化へ)を明確にしている。

僕の経験でも、出版やメディア露出は単発の売上より「信用」という長期資産を作ります。だから僕はクライアントに対して「一冊目の出版目標」を設定して行動を分解してやっています。出版は一朝一夕じゃないけど、行動の積み重ねが結果に繋がりますよね。

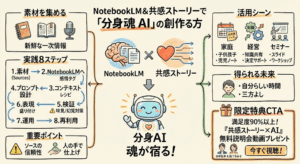

🧭 分身AI「共感ストーリー」メソッド──実務的な設計手順

ここからは僕が実際にクライアントで使っているテンプレとプロセスを、分かりやすく(かつ実践的に)紹介します。久木田さんや松下さんの話を踏まえ、分身AIを「個人の共感発信マシン」として育てるための設計図です。

ステップ0:目的とKPIを定める

まず、分身AIに期待する成果を明確に設定します。例:

- 見込み客の獲得数(週●件)

- 自己紹介ビデオ経由の問い合わせ率(●%)

- 顧客サポートの初動対応率(○分以内)

ステップ1:共感ストーリーを掘る(ヒアリング設計)

ここは超重要。人の心を動かすのは「共感」です。掘り方は次の通り。

- 幼少期〜現在のターニングポイントを時系列で洗い出す。

- 失敗と学び:どんな失敗があって、何を学んだのかを具体的に語れるようにする。

- 価値観:譲れない信念や考え方を3つにまとめる。

- 典型的な顧客の共感ポイント:どんな人が、どんな悩みで来るのか。

ヒアリングは単純な質問の羅列ではなく、共感を引き出す技術が必要です。久木田さんがやるように「潜在意識を引き出す問い」を使うと深い材料が取れます(例:「それをやったとき、心の中では何を一番恐れていましたか?」)。

ステップ2:共感フレームに落とす

掘り出した素材を次のテンプレに整理します(これが「共感ストーリー」の核):

- 状況(Situation):背景や環境

- 葛藤(Conflict):困難や悩み

- 決断(Decision):選んだアクション

- 変化(Change):結果・学び

- 問いかけ(Call-to-Action):読者に向けた具体的な一歩

これを文章化し、分身AIの「人格プロンプト」に組み込みます。

ステップ3:AI人格プロンプトを作る

ここではChatGPT系に入れる具体的な「システムプロンプト」と「記憶」要素を設計します。

- システムプロンプト(人格):話し方(口調)、価値観、ミッション、禁止事項(言わないこと)を明確化。

- 記憶/履歴:誕生日、活動履歴、代表的な成功事例、共感ストーリーの要約を保存。

- テンプレ回答群:問い合わせ対応や自己紹介、初回フォローのテンプレートを準備。

例(口調):僕は分身AIで話すとき「親しみ×熱量」を出すので、語尾や表現もそこに合わせます。今回の僕なら「〜ですよね」「〜だよ」「〜かな」などの口調を指定します。

ステップ4:メディア化(ビデオ+音声)

分身AIは文章だけじゃない。自己紹介ビデオ、ボイシー等の音声コンテンツ、SNS用ショート動画にまで落とします。ポイントは「一貫性」。話し方、見せ方、背景メッセージが統一されていることが信頼を生みます。

ステップ5:テスト→改善→運用

AIは作って終わりではありません。以下の運用サイクルを回しましょう。

- テスト:実際の会話ログを取得

- 分析:誤応答、回答時間、満足度をチェック

- 改修:プロンプトや記憶を修正

- 再運用:指標を見て改善を続ける

これが僕の現場で使っている「共感ストーリー分身AI」設計フローです。実際に導入すると、問い合わせ対応が自動化されるだけでなく、ブランドイメージがクリアになります。分身AIが「誰なのか」を理解してくれると、お客様の安心感が段違いになりますよ。

📸 スクリーンキャプチャと各ショットの解説

ここからは動画の要所をスクリーンショットで切り取り、それぞれのシーンごとに具体的な解説を加えます。映像を見ながらスムーズに理解できるように、僕の実務ノウハウも付記してますよ。

00:24 — ライブ開始の挨拶(松下さん)

解説:冒頭の立ち上げで大事なのは「場の信頼感」。松下さんはアナウンサーの経験を活かして視聴者に自然に安心感を与える発言をしていました。ライブ開始時に軽いアイスブレイクを入れると視聴者のコメントが増えます。

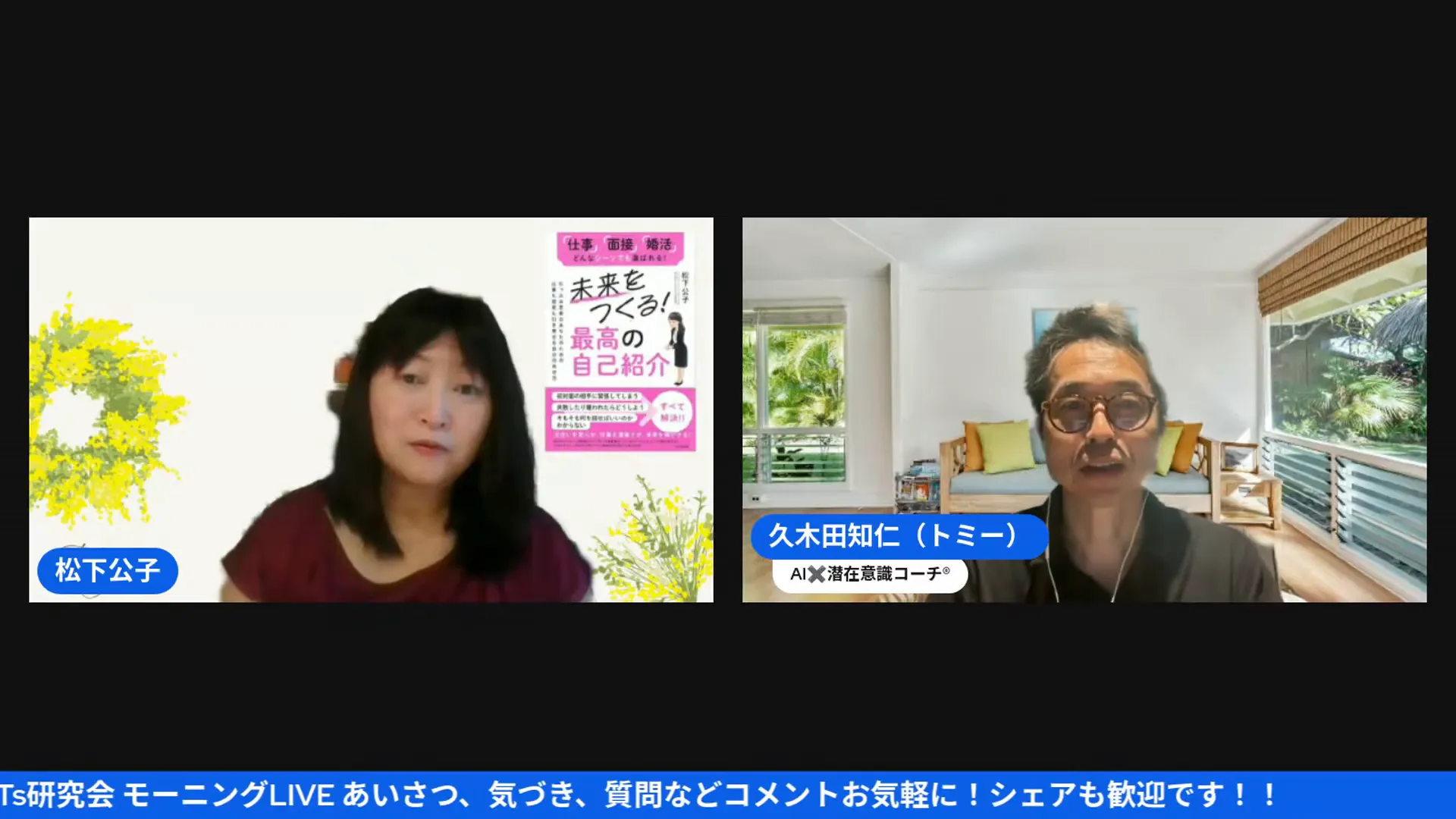

03:27 — 久木田さんの自己紹介(AI+潜在意識)

解説:久木田さんの「AI×潜在意識」というユニークな組合せは、分身AIを単なるツールではなく“内面の拡張”として捉える観点を示してくれる。自己紹介を作る際に「専門性」と「人間味」の両立が鍵ですね。

08:30 — インスタライブ不発→LINEへ切換

解説:ここで学べるのは「代替案の重要性」。プラットフォーム一本足打法は危険。僕も過去にライブ中に配信が止まった経験があって、その時に用意していたメーリングリストで即座に案内して事なきを得たことがあります。

20:21 — 分身AIは自己紹介ビデオ製作と習慣づくり

解説:分身AIの用途を具体的に分けることで、導入のロードマップが作りやすくなる。まずは最小限の自己紹介モデルから始めて、徐々にカスタマイズしていく戦略が現実的です。

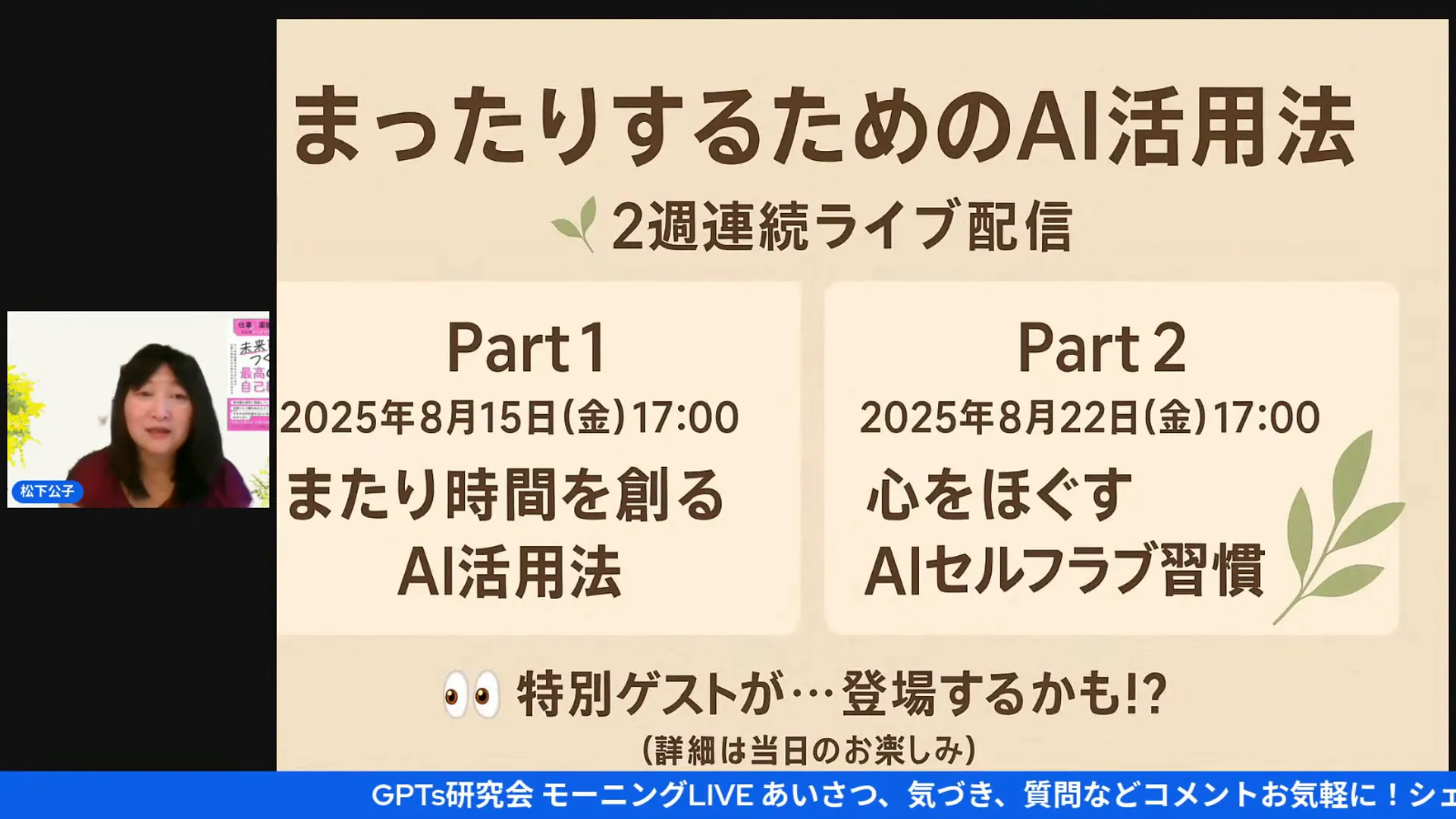

30:40 — AI活用2週間連続ライブ告知

解説:短期集中で学べる場は参加率を上げやすい。しかも実践型であれば、参加者が自分の分身AIを作るモチベーションも上がる。僕もこういうブートキャンプ形式で学ぶのは賛成派です。

35:16 — 出版・メディア出演の裏側を語るオープンチャット告知

解説:出版やメディア露出は分身AIと相性が良い。AIが作る自己紹介やコンテンツは出版企画書作成にそのまま転用できるし、著者としてのブランディングにも有効です。

36:53 — トラブルをネタにする共感ストーリー化

解説:トラブルは表現を変えれば「共感を生む素材」になります。これを分身AIの会話に組み込めば「人間味」を感じる応答になります。実務ではエラー時のフォロー文言として、あらかじめ共感型テンプレを入れておきます。

🛠️ 実践ワーク:僕が現場で使っている分身AIテンプレ(超具体的)

ここからは実践的なテンプレを出します。コピーしてプロンプトに貼って使えるレベルで書きます。僕のクライアント現場でも効果が出ているものです。

1) システムプロンプト(人格定義)

例:

君は「田中ひろくん」の公式分身AIだ。第一に親しみやすさ、第二に実践的な解決志向を持つこと。語尾は「〜ですよね」「〜だよ」「〜かな」など親しみのある口調で。ユーザーの質問にはまず共感(1文)→事実回答→実施アドバイス(3ステップ以内)で答えること。医療・法律などの専門的判断は避け、参照元を示して専門家へ誘導する。常に感謝と励ましの言葉を入れる。

2) 自己紹介テンプレ(チャット回答)

例:

こんにちは!僕は田中ひろくんの分身AIだよ。僕の仕事は「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒に作ること。50kgのダイエット経験や起業の失敗、そこから学んだことを基に、分かりやすく・実行しやすいアドバイスを出すよ。まずはあなたの今の課題を教えてください。小さな一歩から一緒にやっていこう!

3) FAQテンプレ(カスタマー対応)

例:

Q: サービスの申し込み方法は?

A: ありがとうございます!まずはこちらのフォームに必要事項を入力してね(フォームURL)。入力が確認できたら48時間以内に初回ヒアリングの案内を出しますよ。急いでいる場合は「急ぎ」と一言添えてください。優先的に対応します。

これらを基本として、会話ログを溜めれば溜めるほど分身AIはその人らしくなっていきます。運用で大事なのは「ログの監視」と「定期的なプロンプト改善」。これを怠ると分身がズレていきますよ。

🧘♂️ 習慣づくり×AI:久木田さんの言っていた「習慣作り」から学ぶ

久木田さんは「その人の習慣作り」を支援するサービスもやっていると言っていました。習慣化は分身AIとの相性が良く、具体的には次のように使えます。

- リマインダー:朝のトリガーや夜の振り返りをAIが自動で促す。

- 習慣のマイクロタスク化:大きな目標を小さな日課に分解して提示。

- 進捗の可視化:週次レビューをAIが生成し、改善策を提案。

僕も実践していて、AIに毎朝「今日の最重要タスク」を一言で出してもらうだけで行動率がグンと上がりました。人間は忘れる生き物だから、AIは「優しい忘却補助」として最高に相性が良いですよ。

📈 メディア活用とマーケ戦略(松下さんの戦略に学ぶ)

松下さんの「出版・メディア出演」戦略を分解すると、次のフェーズで構成されます。

- 信頼資産の蓄積(出版、連載、講演)

- ファンコミュニティ構築(LINEオープンチャット、Facebook)

- 収益化の多様化(講座、コンサル、本販売、音声配信)

分身AIはこのうち「コミュニケーションの自動化」と「コンテンツ生産の効率化」に大きく貢献します。たとえば、分身AIがFAQや入門記事を自動生成しておけば、あなたはよりクリエイティブな仕事(本を書く、講座を作る)に時間を割けます。

🔍 ライブ配信トラブルのチェックリスト(必携)

最後に、僕がいつも使っている配信前チェックリストを共有します。ライブは成功したときより、トラブルをどう切り替えたかでファンの心を掴めることも多い。だから準備は大事です。

- 接続:Wi-Fiと有線の予備確保

- 音声:マイクの実働確認、バックアップマイク用意

- 配信先:主要プラットフォームを二つ以上用意

- 誘導導線:参加者への即時案内文(コピペで使える)を用意

- リハ:本番30分前にログインして一通り確認

- 代替案:不具合時の配信移行フロー(例:YouTube→LINE→Facebook)

これをルーチン化すると、トラブル時に焦らず適切に対応できます。松下さんのケースでも「即行動」が功を奏しましたよね。

❤️ ひろくん視点の総括:分身AIと共感ストーリーで作る「愛ある仕組み」

僕はいつも「分身AIはあなたの分身であり、あなたの価値観を代弁する存在であるべき」と話しています。今回のライブで印象的だったのは、松下さんの「失敗をネタにする共感の力」と久田さんの「内面を掘るAI活用」の両方が強く融合していた点です。

僕のメッセージはシンプル:

- 分身AIは単なる効率化ツールではなく、共感を生む人格を設計すること。

- メディアや出版は長期的な信頼資産。AIがこれを支える。

- トラブルは素材。どうネタ化し、どう学びに変えるかがファンを増やす。

僕のコンサルでは、単に技術を入れるだけじゃなく、共感ストーリーの設計から運用までワンストップでやっています。もし「分身AIで社長無人化」を本気で目指すなら、まずは小さな自己紹介ビデオ+チャット分身から始めるのが成功率高いですよ。

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: 分身AIを作るのに必要な初期コストはどれくらい?

A: 最低限のプロトタイプなら数万円〜10万円程度で始められます(クラウド利用料+API利用料+テンプレ作成工数)。ただし、本格運用するならプロンプト設計やUIカスタマイズに追加コストがかかります。僕の場合は段階的に投資して成果を見ながら拡大しています。

Q2: 分身AIに個人情報を入れても大丈夫?

A: 個人情報の扱いは慎重に。法的リスクやプライバシー配慮が必要です。パーソナルな話は「公開OK」と「非公開」に分けて管理し、センシティブ情報は分身AIの記憶に入れない方が安全です。

Q3: AIの回答が間違った場合の対処は?

A: 1) まずログを保存して原因を特定、2) システムプロンプトや記憶を修正、3) ユーザーに正しい情報を追って通知する、という運用が必要です。誤情報拡散を防ぐために、重要な分野は「専門家確認」を組み込むと良いです。

Q4: 分身AIの口調は変えられますか?

A: もちろん。システムプロンプトで細かく設定できます。僕の場合はクライアントのブランドに合わせて「親しみ」「専門性」「礼儀正しさ」などを調整します。

Q5: どのタイミングで出版を目指すべき?

A: 発信が一貫していて、一定のファン基盤(数百〜数千人)と確かな実績が見える段階が望ましいです。出版は長期投資なので、準備(企画、原稿、実績作り)に時間をかける価値があります。

📣 最後に(行動の呼びかけ)

ここまで読んでくれてありがとう!僕は「失敗はネタ、AIは仲間、家族は原点」って信じてます。今回の内容で「まず何をすればいいか分かった」という人は、次の3つから始めてみてください。

- あなたの一番伝えたい「共感ストーリー」を1000字でまとめる。

- それを基にした自己紹介チャットテンプレを1つ作る。

- 分身AIの最低限のプロトタイプを作り、1週間テスト運用する。

もしサポートが必要なら、僕の分身AI設計ワークショップやコンサルで一緒に作ることもできます。失敗はネタ、やってみて改善していこう!じゃ、またね、ひろくんでした〜😊

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |