動画元:AI氣道(GPTs研究会ライブ)|配信日:8月8日

ホスト:多田啓二(AI開花マーケター) × 田中友紀(AIカイテキサポーター)

動画タイムスタンプ(参照用) — そのまま動画を開いて該当箇所をチェックしやすいようにタイムスタンプを併記します。リンクはYouTubeチャンネル「AI氣道」から該当配信を探してください。

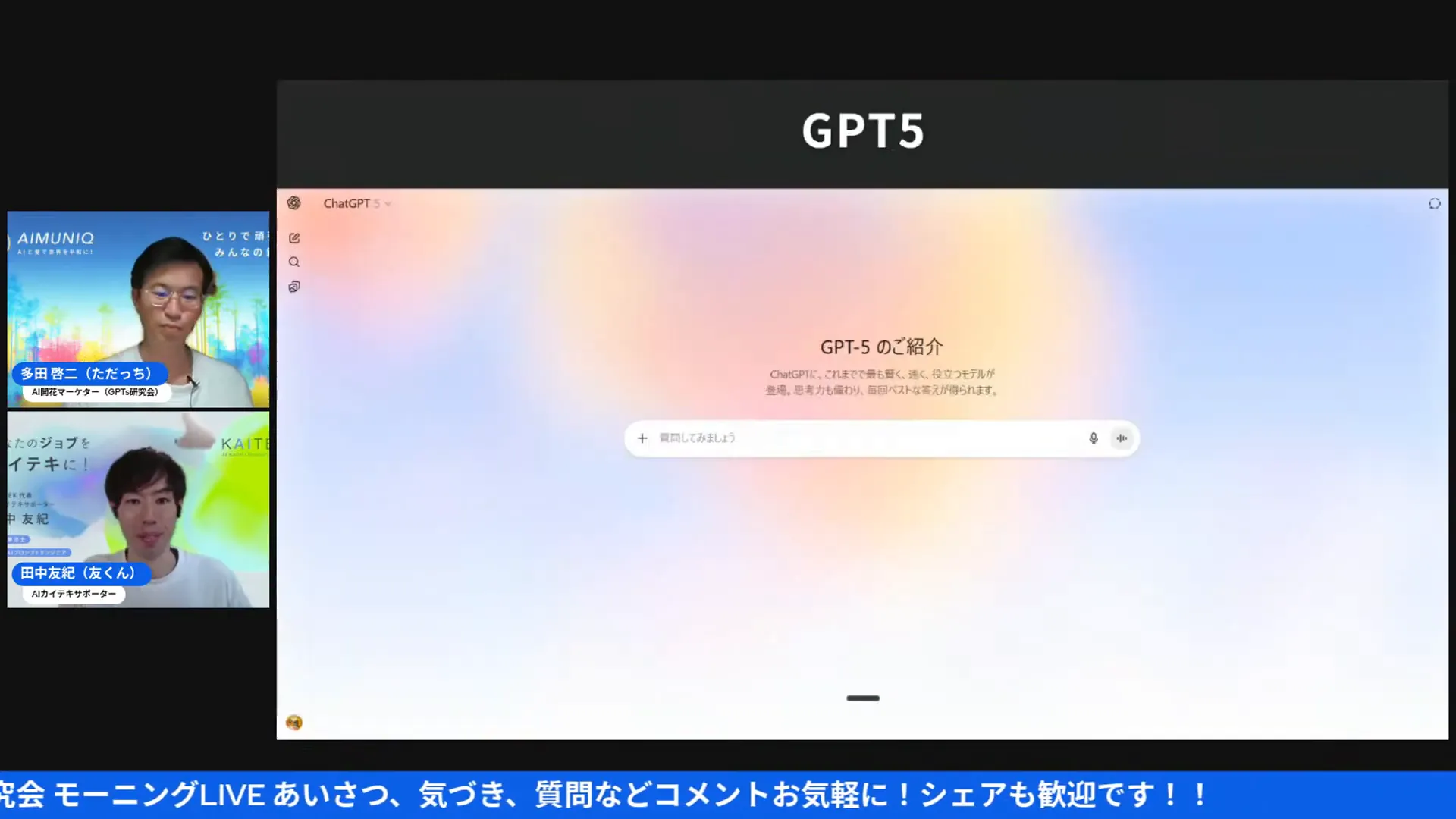

- 00:27 GPT5 登場アナウンス

- 03:19 GPT5 を触った第一印象(個人理解が深い)

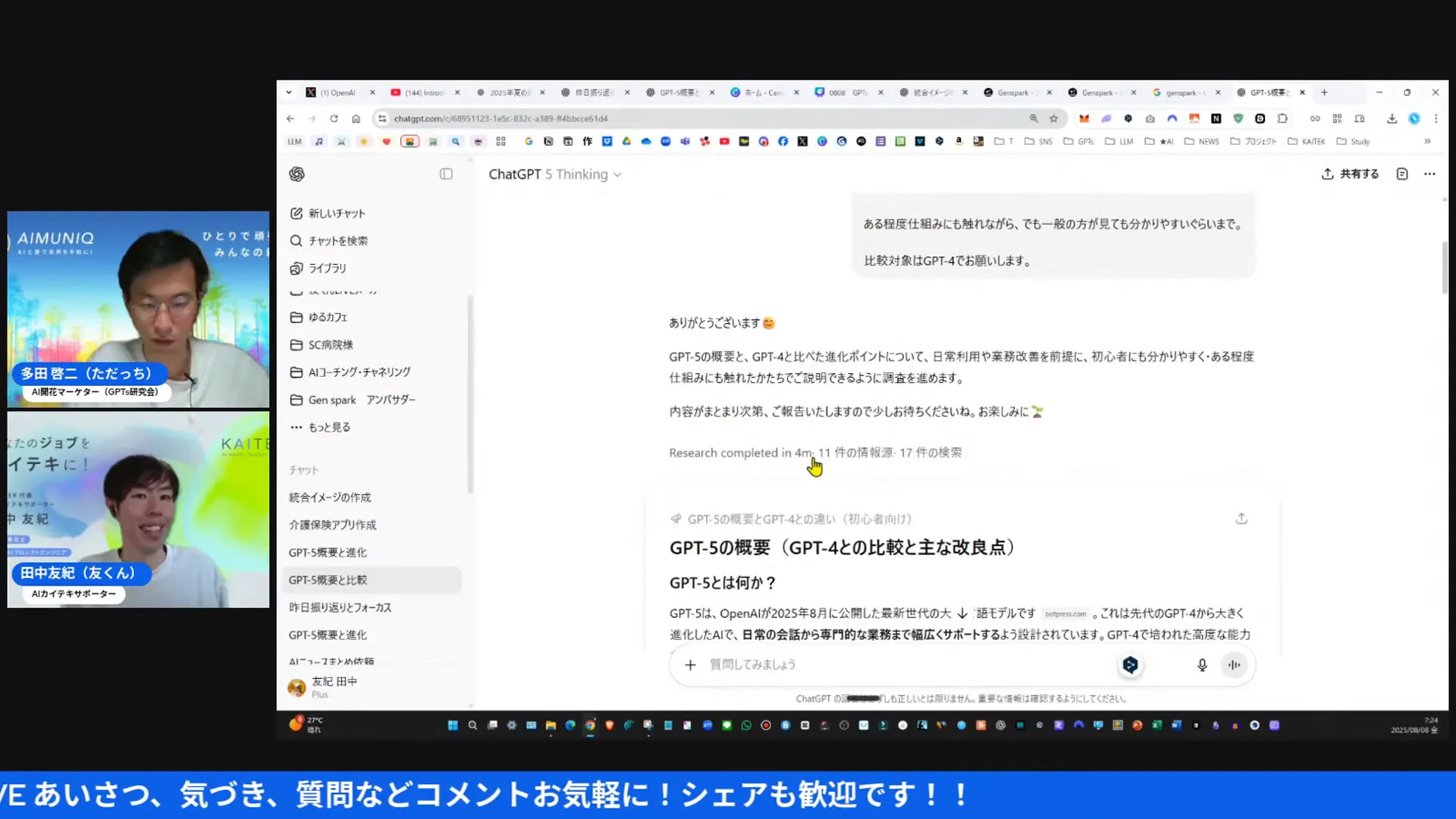

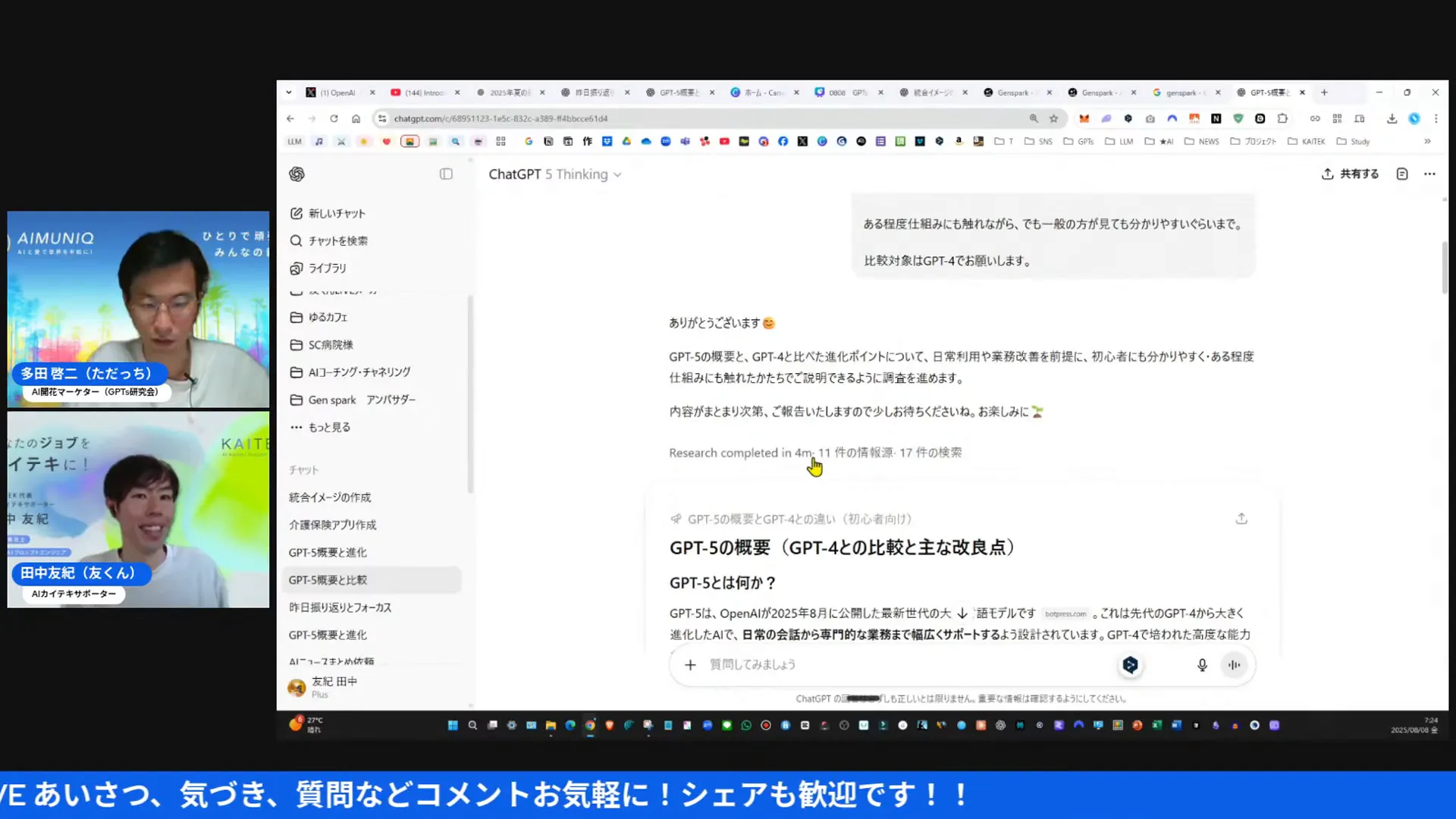

- 05:15 実際の画面キャプチャ(UIの美しさ)

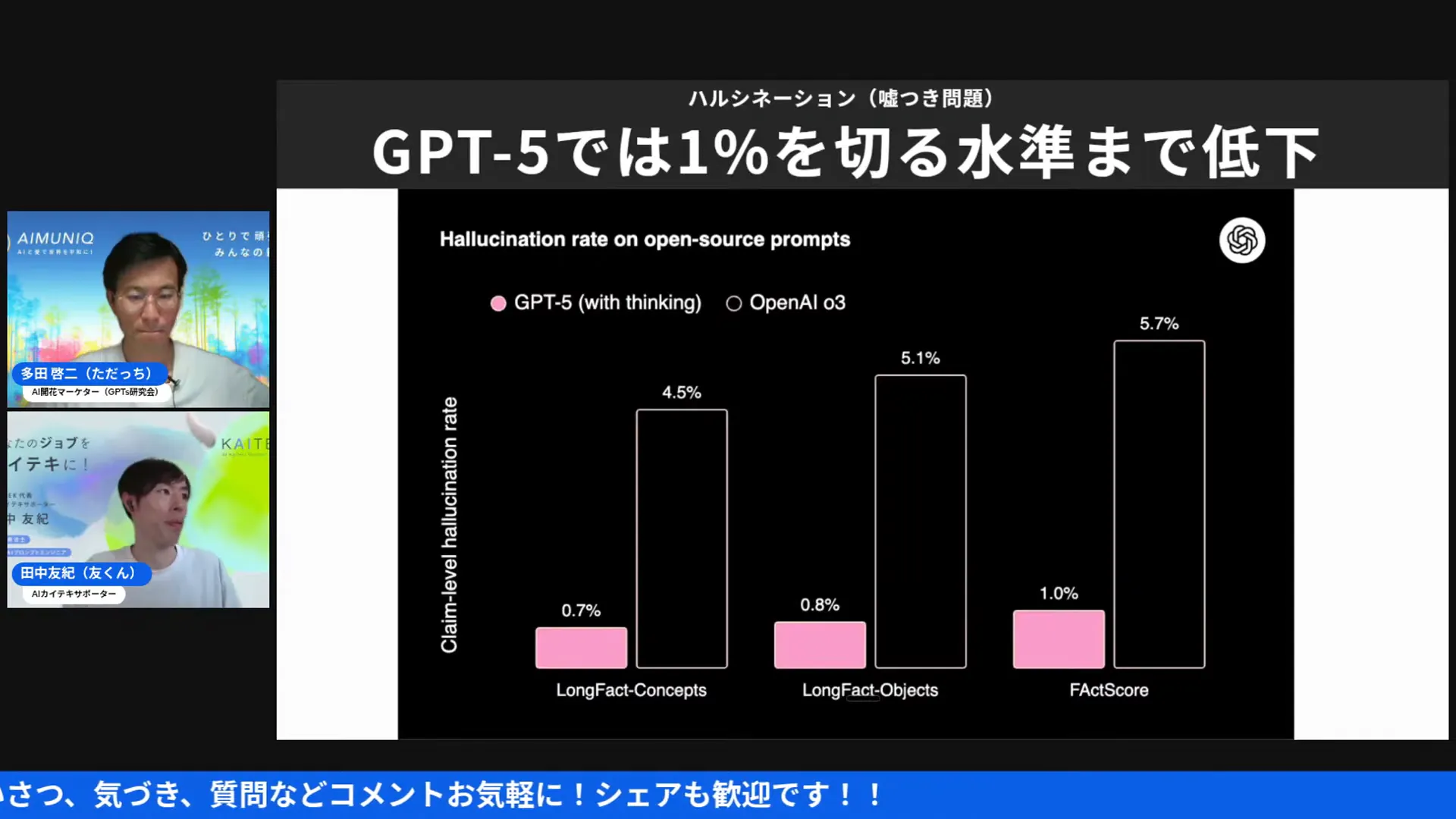

- 07:37 ハルシネーション(誤情報)低減の話

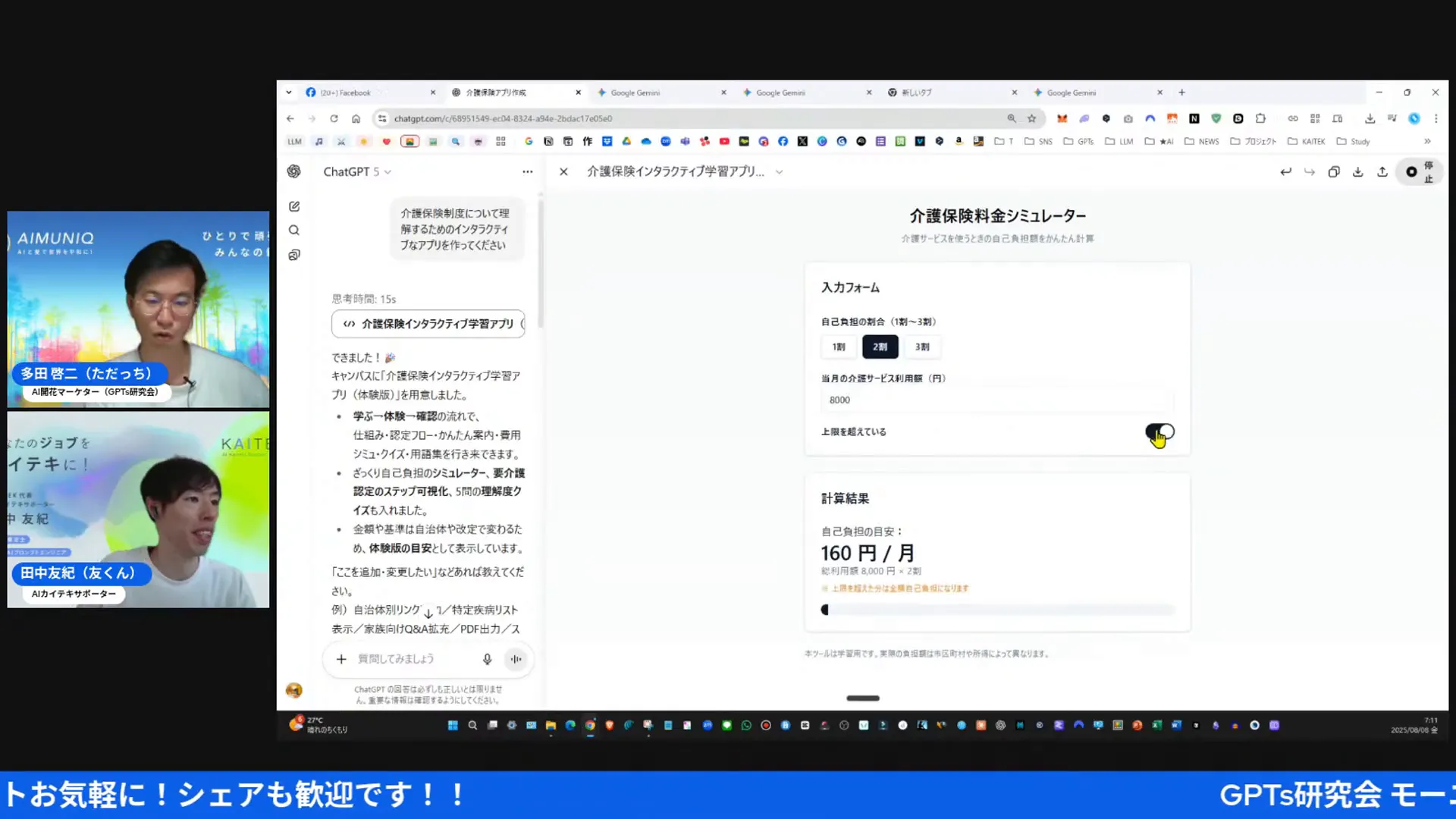

- 10:37 介護保険料金シミュレーターのデモ

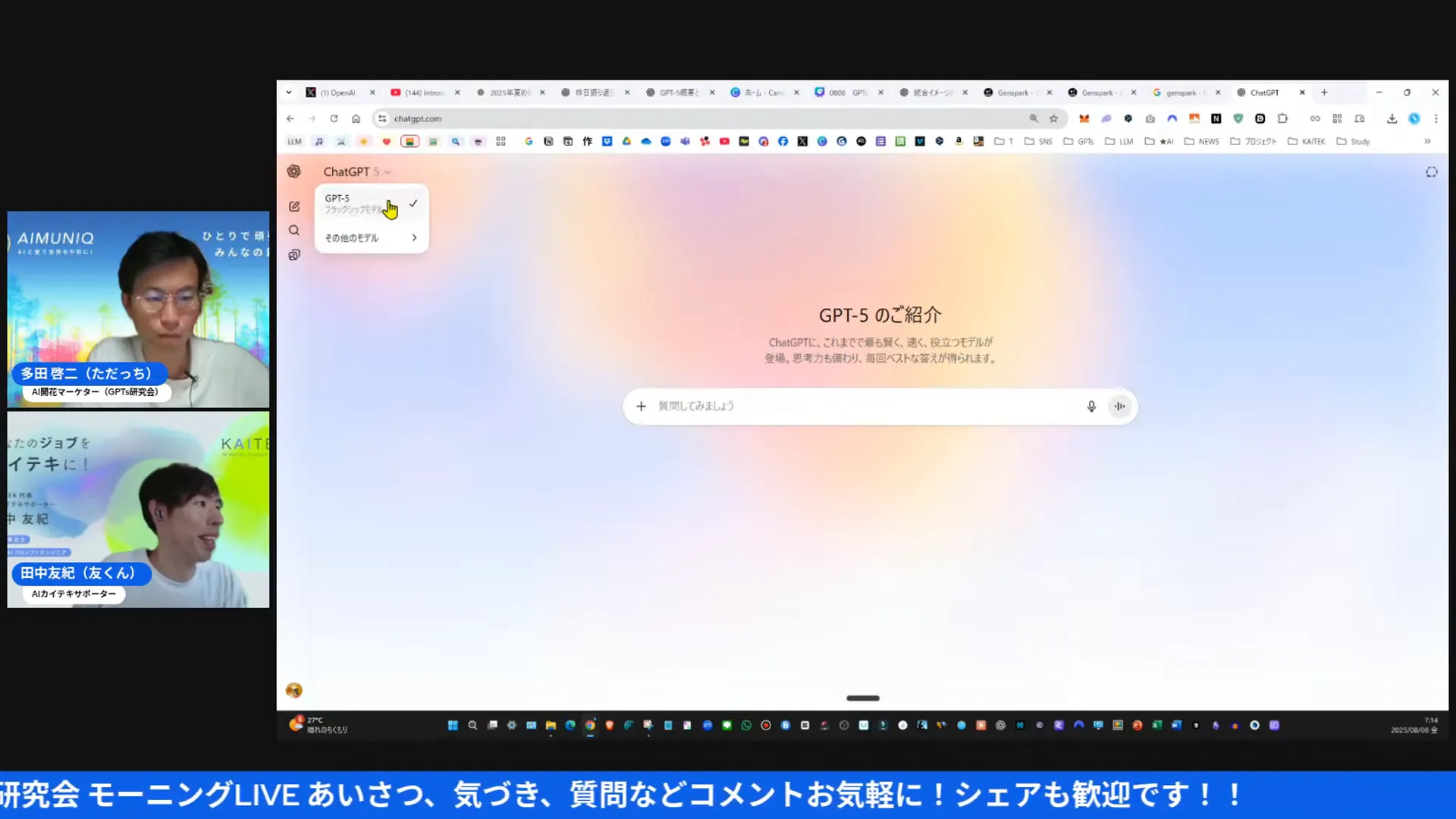

- 13:51 モデル選択UIの簡潔化

- 16:36 文系/理系説明のミックス(ブラックホール例)

- 17:46 動画生成(短時間での動画化)

- 19:21 エージェントモードは8月26日からの導入予定

- 24:14 ディープサーチ(Deep Research)実演 — 参照元の出力

- 25:10 「プロ機能が無料で近いレベルで使える」感想

- 27:04 テキスト量(大きなコンテキスト)対応の向上

- 33:03 「数日中に多くのユーザーが使えるようになる」総括

(まずはここから。ワクワクと緊張が混じった瞬間でしたね。僕も朝から触っていましたが、コメントの盛り上がりがすごかった。)

目次

- 🧭 はじめに — 僕(ひろくん)から一言

- 🔍 GPT5の“ここが変わった”サマリ

- 🖼 UIと操作感の第一印象(スクリーンショットで解説)

- 🧪 誤情報(ハルシネーション)低減とファクトチェック機能

- 🛠 キャンバス(Canvas)機能で「インタラクティブアプリ」を作る

- 🤖 エージェントモード(Agent Mode)の到来:8月26日予定

- 📚 Deep Research(ディープサーチ)で“ちゃんと調べる”

- ⚖️ 使う目的を決めることが何より大事

- 🎤 音声入力の有効性(僕のおすすめ運用)

- 💡 実務で使える“具体的なプロンプト例”

- 🔀 他モデルとの比較(Gemini、Claudeなど)

- 📈 ビジネス活用シナリオ(業種別の具体例)

- 🔒 セキュリティ・プライバシー上の注意点

- 📝 僕(ひろくん)の実践リスト:今週やること(チェックリスト)

- 🧾 FAQ — よくある質問(田中ひろくん視点)

- 🔁 結論:ChatGPT5は“使い方次第で究極の相棒”になる

- 📣 最後に(僕からの行動提案)

🧭 はじめに — 僕(ひろくん)から一言

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」を自称していて、家庭と会社を回しつつAIと共に働くことを日常化しています。今回、AI氣道のGPTs研究会ライブでChatGPT5が発表されたので、僕の視点から「何が変わったのか」「実務でどう使えるのか」「注意すべき点」を詳しく分解していきますよ。

本記事はライブの実演や僕自身の数時間のハンズオンを元に、具体的な活用方法や導入ステップ、誤情報対策、ユースケースまで深掘りして書いています。音声入力での運用や、プロンプト設計の実例、医療・介護分野での応用例(僕の関心分野でもあります)も含めて、分かりやすくまとめました。読み終わる頃には「明日から試せる実践リスト」が手に入りますよ。

🔍 GPT5の“ここが変わった”サマリ

まずは結論から簡潔に。

- 誰でもアクセス可能なレベルで公開:無料ユーザーにも順次提供(ただし無料版には制限があり、使用が続くと切り替わる仕組みがある模様)。

- 知識・推論能力が大幅向上:大学院〜博士号レベルの専門知識を扱えるベンチマーク結果が示されている。

- ハルシネーション(誤情報)が大幅に減少:GPT-4系と比較して誤情報発生率を1%未満まで低下と公表。

- 文系(言語)×理系(計算・推論)の統合:説明(例:小学生向け)と計算(例:脱出速度の計算)を同時にこなせる。

- キャンバスでのインタラクティブアプリが簡単に作れる:UI上で選択肢を選ぶと反応するシミュレーター等の作成が容易。

- エージェントモードの導入(8/26予定):タスク自動化(予約、資料作成など)を行うエージェントが使えるように。

- 大きなコンテキスト(長文)を取り込める:以前は大きな文脈を飲み込むのが限られていたが、処理量が増加。

- 低コスト・省電力の改善:高性能ながらコストや電力消費が改善されているという話。

これらはライブで多田さんと田中友紀さん(別の田中さん)が語っていたことと、僕が触って感じた体験を合わせたまとめです。では、実際のUIやデモ、実践的な使い方を詳しく見ていきましょう。

🖼 UIと操作感の第一印象(スクリーンショットで解説)

ライブで最初に見たのは、この美しいUIです。余分な要素が削られて、バーがスリムに。操作がシンプルになっているのはユーザーにとって大きなメリットですね。個人的にUIの“余白感”が好きで、作業中の集中力の向上につながると感じました。

このスクリーンのポイントは「選ぶべきモデルが整理された」こと。過去は4、4.5、4-mini、O3など選択肢が混在して迷いがちでしたが、GPT5の登場で「基本は1つ」を選べる設計になっています。ユーザーの迷いを減らすUI設計、素晴らしいですね。

UIが変わると何が良いのか?

- 学習コストが下がる:選ぶ項目が少ないと操作を覚えやすい。

- 意思決定が早くなる:どのモデルを選ぶかで悩む時間が減る。

- 開発者視点でもデプロイや保守が簡単になる。

🧪 誤情報(ハルシネーション)低減とファクトチェック機能

多田さんが紹介していたのが「ハルシネーション率の低下」。従来モデルでは数%〜数十%の割合で「それっぽいが誤った回答」をしてしまう場面がありました。それがGPT5では1%未満に抑えられる、というのが公式発表の趣旨です。

ただし、ここは冷静に受け止めるべきポイント。どんなに低くとも「ゼロ」にはならないため、重要な意思決定の材料にする際は必ず裏取り(ソース確認)を行う習慣を付けましょう。

実践的なチェック手順(僕の推奨フロー)

- 重要な情報は“一次ソース”を要求するプロンプトを最初から入れる。

- 出力された参照元(ソース)をブラウザで直接確認する。

- 医学・法律等は専門家の確認を必ず取る。

- 疑わしい節があれば、同じ質問を別モデル(例:GeminiやClaude)でクロスチェック。

この手順は僕が医療・介護系の情報収集で実際にやっているやり方です。AIは補助ツール、最終判断は人が持つ、これが安全運用の鉄則ですよね。

🛠 キャンバス(Canvas)機能で「インタラクティブアプリ」を作る

ライブ中に僕が特に食いついたのが「キャンバスで簡単にインタラクティブなアプリが作れる」点。多田さんが介護保険のシミュレーターをデモしてくれましたが、UI上で選択肢をポチポチするだけで下部に計算結果や説明が出てくるのが印象的でした。

これは業務ツールを作りたい経営者や現場の方にとって相当に便利です。特に僕のように現場のニーズを素早くプロトタイプ化したい人間には最高の武器になりますよ。

僕が想像する活用例(すぐに使えるアイデア)

- 介護サービスの料金シミュレーター(実演と同じ)

- 中小企業向け助成金判定フロー(必要条件を選択するだけ)

- 営業用見積り簡易ツール(条件を選ぶと概算を返す)

- 社内FAQのインタラクティブ化(ボタン操作で流れを案内)

作り方はざっくり、以下のイメージでOKです。

- 業務の分岐を洗い出す(フローチャート)

- キャンバスに入力要素(ボタン・テキスト)を配置

- 条件分岐と説明をGPTのプロンプトで定義

- テスト→改善を素早く繰り返す

🤖 エージェントモード(Agent Mode)の到来:8月26日予定

ライブで案内されていたとおり、Agent(自動で動くエージェント)機能は8月26日から順次利用可能になる見込みです。これが何を意味するかというと、「AIがユーザーの代わりに複数ステップの作業を自動でこなす」ことが可能になる、ということです。

具体例:

- パワーポイント資料作成:与えた要件に基づきスライドを生成→改善を繰り返す

- レストラン予約:ウェブ検索とフォーム送信を自動化(ただし権限やセキュリティ設計が必要)

- 定期レポートの自動作成:データを取り込んで分析、文章化する

ただし注意点もあります。自動化によって「やってはいけない操作」や「与えてはいけない権限」があります。Agentは強力ですが、設計時に意図しない操作をしないようにガードレール(制約)を明確に入れておくことが重要です。

Agentを導入する際のチェックリスト(田中流)

- 何を自動化したいかを具体化(業務フローの詳細)

- Agentに与えるアクセス権やデータ範囲を限定

- 失敗時のロールバックや確認フローを設置

- セキュリティ(認証・ログ監査)を必ず実装

- 試験運用でログを100%チェック→問題点を修正

📚 Deep Research(ディープサーチ)で“ちゃんと調べる”

僕が特に感動したのは「Deep Research」機能。シンキング(Thinking)モードを使って深掘りさせると、数分でまとまったリサーチレポートを返してくれて、しかも参照元(ソース)が一覧で出る点です。出力に対して「これは本当か?」と思ったら、その参照元をクリックして確認することで、一次情報へ素早く辿れるのが便利でした。

ライブの示唆ではシンキングモードで約4分かかったとのこと。十分に実用的ですね。

使い方のコツ

- 最初に範囲を限定する(例:「介護保険の〇〇について、過去5年の法改正を含めて調べて」)

- どのレベルの深さが必要かを指示(要約、詳細、参考論文リスト等)

- 参照元があるかを必ず確認する

⚖️ 使う目的を決めることが何より大事

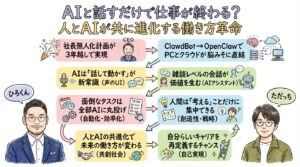

ここはライブでも多田さんと僕が繰り返した話ですが、本当に重要です。AIはツールであり、目的(ゴール)を明確に持って使わないと“宝の持ち腐れ”になります。

僕の経験上、以下の順序で準備すると良いです。

- 達成したいアウトカム(例:月次報告の自動化で工数を半減)を決める

- 現在の業務フローを洗い出す(入力→処理→出力)

- AIができること・できないことを切り分ける

- 小さく試して、改善サイクルを回す

目的を定めると、AIが自分を「理解」して提案してくれるようになります。ライブで多田さんが言っていた「自分の軸を持たないとAIに飲み込まれる」という戒め、まさにその通りです。僕も日々、自分の“軸”を言語化してAIに覚えさせていますよ。

🎤 音声入力の有効性(僕のおすすめ運用)

ライブでは音声入力での活用が紹介されていましたが、僕も音声入力を強く勧めます。理由は以下の通り。

- 対話が自然でスピードが速い

- 口に出すことで自分の考えが整理される(思考の言語化)

- メモリー(MyGPTやメモリ機能)に音声で登録して日々の“個人設定”にすることで、パーソナライズが進む

僕は朝の対話ルーティンとして、AIに自分の今日やることや気持ちを音声で話して、改善提案やスケジュール調整をしてもらっています。すると、AIがその日の最適化を提案してくれるので、仕事の効率が上がるんだよね。

💡 実務で使える“具体的なプロンプト例”

ここからは実践的にすぐ使えるプロンプト(命令文)の例を紹介します。GPT5の能力を前提に、精度高く応えてくれるように設計しています。

1)介護保険シミュレーター作成依頼(設計用)

プロンプト例(設計者向け):

介護保険の利用料算出シミュレーターを作りたい。以下の要件を満たす設計案を作成して:

・入力項目:利用者の年齢、要介護度、サービス種類、利用回数、自治体補助の有無

・出力:月額概算、利用者負担金、補助適用後の金額、簡単な備考(注意点)

・フローは選択式で分岐が分かる画面設計(キャンバスでの実装想定)

・参照すべき公的資料(URL)を3件以上提示

期待される出力:画面ワイヤーフレーム、条件分岐表、計算ロジック(式)、参照URL

2)週次マーケティングレポートの自動化(運用向け)

プロンプト例(現場マーケ担当向け):

毎週作るマーケティング週次報告を自動生成するテンプレートを作成して。以下のデータを入力すると、要約・KPI分析・提案を出力する仕組みで。

・入力:売上推移CSV、広告費、CVR、CTR、問い合わせ件数

・出力:要点サマリー(150文字)、KPIの差分分析、次週の改善提案3点(優先度付き)、スライド1枚分の要旨

期待される出力:CSVパース方法、分析ロジック、スライド用箇条書き

3)専門家チェック付きファクトチェックの依頼(安全運用用)

プロンプト例(情報発信者向け):

以下の文章の事実確認をして、参照元を3件出してください。医学的な記述が含まれるので、信頼性の高い一次ソース(学会や公的機関)のみを選び、選んだ理由を明確に記載してください。

文章:[ここに確認したい文章を貼る]

期待される出力:一次ソースのURLと要約、信頼度評価(高/中/低)

🔀 他モデルとの比較(Gemini、Claudeなど)

ライブでも言及がありましたが、GPT5は“文系的な説明力”と“理系的な計算・推論力”の統合が強化された印象です。ただし、全てのモデルに強みがあります。

- Gemini:大きなコンテキストやマルチモーダルに強い印象。視覚とテキストの統合が優れる。

- Claude:長文の思考整理や「見える化(artifact)」に長けている印象。

- GPT5:推論力・ファクトチェックスキル・インタラクティブUIの組み合わせが秀でている。

僕は複数モデルを併用するハイブリッド運用がベストだと思う派。特に重要な意思決定やファクトチェックは、複数のソース/モデルでクロス検証する癖を付けておくと安全です。

📈 ビジネス活用シナリオ(業種別の具体例)

医療・介護分野(僕の専門関心)

- 介護保険利用シミュレーター:家族が費用計画を立てやすくするツール

- 看護記録の要約:長い介護ノートを短いサマリに落とす

- 教育コンテンツ生成:ケアマニュアルの簡潔化と新人教育用教材

中小企業(営業・マーケティング)

- 見積りの自動作成と提案文のテンプレ化

- 週次レポートの自動化と提案アクション生成

- 顧客対応(チャットボット)の高度化:エージェントで予約や問い合わせ解決

副業・個人事業主

- コンテンツ制作(ブログ・SNS投稿)を高速化

- 商品説明文や広告文のABテスト案を自動生成

- 簡易の会計レポート生成サポート(ただし税務は専門家確認)

🔒 セキュリティ・プライバシー上の注意点

高性能になったからこそ気をつけたいのがデータの扱いです。個人情報や医療情報、企業の機密データを扱う場合は次の点を必須で守ってください。

- 個人情報は匿名化して送る(可能な限り)

- AIに送るデータは「この目的でこの期間だけ」等のポリシーを明確化

- ログの管理と監査体制を整備する(誰が何をAIに投げたか)

- 外部連携(コネクタ)を使う時はOAuthやAPIキーの範囲を限定

📝 僕(ひろくん)の実践リスト:今週やること(チェックリスト)

読んだらすぐに動けるように、僕が実際に試す予定の項目をそのまま公開します。あなたの導入リストにも使ってください。

- ⏱ まずは30分で触る:ChatGPT5に自己紹介(僕の軸)を登録してみる。

- 🧾 介護保険の簡易シミュレーターをキャンバスでプロトタイプ化(1時間)

- 🔎 Deep Researchで「介護保険 最新改正 2024」の調査(4分モードで実行)、参照元を検証

- 🎙 音声入力で「朝のタスク振り返り」を3日間続けて、提案の変化を見る

- 🛡 セキュリティ:AIに送るデータに匿名化ルールを導入(パターン化)

- 🤝 チームに説明:5分でGPT5のメリットと注意点を共有する資料を作る

🧾 FAQ — よくある質問(田中ひろくん視点)

Q1:無料ユーザーでもGPT5を使えるって本当?

A:はい、公式発表では無料ユーザーにも順次提供されるとのこと。ただし無料版には使用制限がかかり、連続利用などで軽いモデル(GPT5-minなど)に切り替わるケースが報告されています。試す分には十分ですが、業務で使うなら有料プラン(Pro/Business)を検討するのが安心です。

Q2:ハルシネーションは完全に無くなったの?

A:いいえ。大幅に低下したのは事実ですが、「完全にゼロ」ではありません。重要情報は必ず一次ソースで確認することが必要です。AIからの出力には参照元を要求し、その都度検証してください。

Q3:Agentは今すぐ使える?

A:ライブ時点では8月26日からの提供予定と表示されていました。導入前にガードレール(権限、監査、失敗時の挙動)を設計しておきましょう。

Q4:他のモデル(Gemini、Claude)と使い分けるべき?

A:はい。用途によって使い分けるのが賢明です。例えば「大量の画像+テキストの解析」はGeminiが得意、「長文の見える化」はClaudeが得意。GPT5は総合力が高いので、多くの業務で第一選択として使えますが、最終的には複数モデルのクロスチェックがおすすめです。

Q5:僕みたいな中小経営者がまず何をすべき?

A:目的を決めて、小さく始めること。僕なら「週次レポートの自動化」や「見積りテンプレの自動生成」から着手します。まずは人力でやっている作業を1つAIに任せて、効果を測ると良いでしょう。

🔁 結論:ChatGPT5は“使い方次第で究極の相棒”になる

ここまで長々と書きましたが、僕(ひろくん)のまとめはシンプルです。ChatGPT5は確実に賢くなり、誤情報の頻度も減ってきています。キャンバスでのインタラクティブアプリやDeep Research、そしてAgentの到来によって、業務自動化の幅がぐっと広がります。

ただし、どれだけ良い道具が来ても「目的を定めること」「データの扱いを慎重にすること」「最終判断を人が持つこと」は変わりません。AIはあなたのパートナーであり、あなたの軸を補強してくれる存在です。僕はこれからも実際に試し続けて、現場に落とし込める具体的な方法を共有していきます。

(動画化の速さにも驚きました。数分で簡易動画を生成する機能は、コンテンツ制作のスピード革命になり得ます。)

📣 最後に(僕からの行動提案)

読むだけで終わらせないでください。以下のアクションを今日からやってみましょう。

- 今すぐ30分だけChatGPT5に触る(自己紹介と目的を伝える)

- 週次業務の中で「あ、ここ自動化できそう」と思うタスクを1つピックアップする

- 音声入力でAIと対話する習慣を3日間続けてみる

- 重要情報はAIが出した参照元を必ず自分で確認するルールを設ける

僕(ひろくん)はこれからもGPTやAIツールを「共創」の視点で使っていきます。失敗してもネタにするし、良かったら一緒に試して学び合いましょう。困ったら僕の分身AIにも相談してみてくださいね。愛と感謝で、今日も一歩前へ。

―― 田中啓之(ひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |