最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(https://www.facebook.com/groups/gptslabo)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ(https://ai-kidou.jp/)

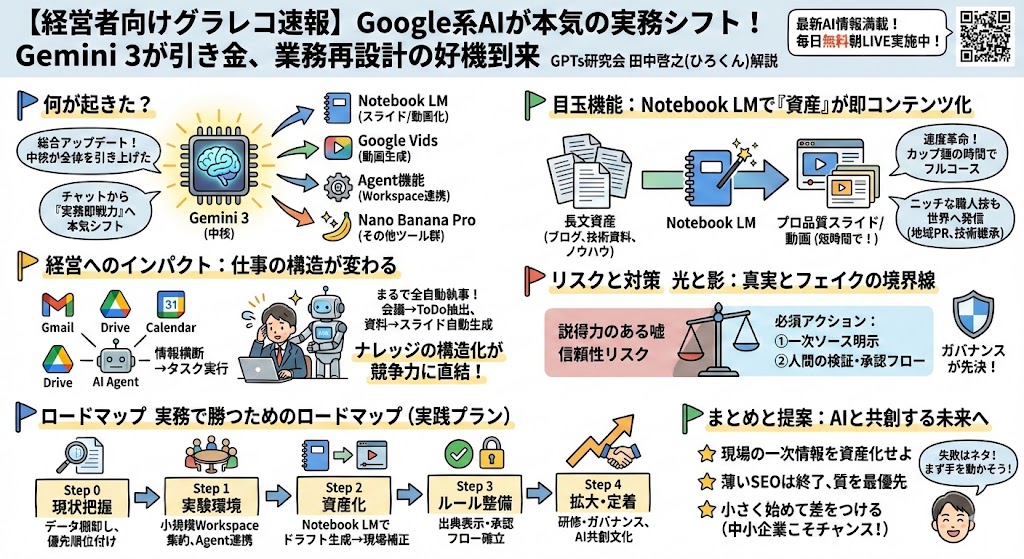

私、田中啓之(ひろくん)です。今日はGoogle系AIの一斉アップデートを見て、率直な感想と仕事への落とし込み方を徹底解説しますよ。ついに登場したGemini 3(ジェミニ3)を中心に、Notebook LM、Nano Banana Pro(ナノ・バナナプロ)、Google Vids(グーグル・ヴィッズ)やスライド自動生成など一気に出てきた機能群が、実務やコンテンツ制作、SEO、地域発信にどう影響するかを詳しくまとめます。

まず結論から言うと、今回のGoogle系の展開は「実業寄りへの本気のシフト」だと私は受け止めています。従来のクリエーティブな側面や会話体験の進化だけでなく、企業の業務データとの統合やノウハウの可視化・活用まで踏み込んできている。これによって、AIをコアに据えた業務の再設計が加速します。

目次

- 🔎 何が起きたのか:Gemini 3が引き金になった“総合アップデート”

- 🧭 Gemini 3の実務インパクト — 仕事のやり方が変わる理由

- 🧰 Notebook LMと“スライド/動画化”の恩恵 — 長文資産を即コンテンツ化

- 📸 スクリーンショットで振り返る(実例とタイムスタンプつき)

- ⚖️ 生成AIの光と影 — 真実とフェイクの境界線

- 🌏 世界の動きと日本のポジション — 規制と実装のギャップ

- 🚀 実務で勝つためのロードマップ(ひろくん流・実践プラン)

- 💡 ケーススタディ:ブログ資産をNotebook LMで動画化した話

- 🧩 SEOとAEOの再設計 — ロングテールが再評価される世界

- 🛡️ 倫理・規制・日本固有のワナ — 気をつけるべき点

- 📌 まとめと私からの提案(ひろくん流アドバイス)

- ❓ よくある質問(FAQ)

- 📣 最後に(ひろくんの一言)

🔎 何が起きたのか:Gemini 3が引き金になった“総合アップデート”

Gemini 3のリリースが単体のアップデートに留まらず、Nano banana pro、Notebook LMのスライド/動画生成機能強化、Google Vids(動画生成ツール)の進化など、多方面で一斉に噴き出した印象です。要は「Gemini 3という中核が全体を引き上げた」。Googleが本気でリソースを投入してきた。そう感じますね。

動画タイムスタンプ: [00:01:32]

ここが重要なのは、単に性能が上がっただけでなく「実務で使える」領域に振り切ってきた点。チャット型モデルが会話や遊びの領域で爆発的に進化してきた一方で、Googleはビジネスの現場で即戦力となる機能を一斉に展開しています。

- 統合されたエコシステム — Gmail、カレンダー、Driveなどの企業向けデータと密接に連携するAgent(エージェント)機能の実装。これは例えるなら、「あなたの過去の仕事をすべて記憶している超優秀な執事」が常駐するようなものです。

- プロ向け生成ツールの拡張 — 画像/動画/スライド/音声合成 等の表現力が格段に向上。Napkin AIのような図解生成も進化しています。

- 検索体験の変化 — AIが「ロングテール(あまり検索されないニッチな情報)」まで深掘りして提示するようになり、従来のSEO戦略が変わる可能性があります。

🧭 Gemini 3の実務インパクト — 仕事のやり方が変わる理由

私のクライアントでも「Workspace一本化してもいいのでは?」という意見が出始めました。理由は明快です。データが分散しているとAIが十分に力を発揮できない。逆にGoogle系でデータをまとめておけば、AIがドキュメント、メール、カレンダー情報を横断して、タスク提案やサマリー、スライド作成までワンストップでやってくれます。

動画タイムスタンプ: [00:12:32]

具体例を挙げると、まるで「全自動の家事ロボット」が料理から掃除までこなしてくれるように:

- 会議の議事録から自動で「やるべきこと(アクションアイテム)」を抽出し、関係者のカレンダーに予定として提案。

- Google Drive内の資料を読み込み、求めるテーマの「社内研修用スライド」を自動生成。

- 受発注や問い合わせ履歴を元にしたFAQやマニュアルのドラフト作成。

これは単なる効率化ではなく、仕事の構造が変わるレベルです。社内のナレッジ(知識・経験)をどう構造化して、AIが使える形にするかが勝負になります。

🧰 Notebook LMと“スライド/動画化”の恩恵 — 長文資産を即コンテンツ化

ここが私が一番ワクワクしたポイント。長年ためてきたブログや技術資料、職人のノウハウをNotebook LMで吸い上げて、プロ品質のスライドや動画に変換できる。私も前職の会社で20年蓄積したブログを使って、ノートブック経由でスライドと動画を作る実験をしてますが、現場の生情報を持っているところが圧倒的に強いことを痛感しています。

動画タイムスタンプ: [00:26:10]

ポイントは3つ:

- 一貫性 — 長文コンテンツのストーリー構造を保ちながら、要点を抽出して視覚化。

- 速度 — 手作業で何日もかかるスライド作成が数分に。これは「カップラーメンを作る時間でフルコース料理が出てくる」ような衝撃です。

- 専門性の可視化 — 職人技や地方文化といったニッチな情報を世界に配信可能にする。

これ、観光の地域PR、伝統産業の技術継承、社内研修コンテンツ化などでめちゃくちゃ効きます。私ならまず以下をやります:

- 主要ブログ記事をNotebook LMに読み込ませる

- 研修/販売用スライドと短尺動画を生成

- 生成結果を現場の職人や社員がチェックしてフィードバックループを作る

実例振り返り

Gemini 3が登場した瞬間

動画タイムスタンプ: [00:01:32]

Gemini 3の出し方が凄まじく、他のツール群(Nano系やNotebook LM)が一気に進化したという感覚がここから始まっています。

Gemini 3が波及して他のツールも一斉にアップデート

動画タイムスタンプ: [00:02:56]

「ベースはGemini 3だった」っていう話。要はコアモデル(エンジンのようなもの)が変わると周辺プロダクトが一気に進化する好例です。

AgentモードとWorkspace連携の話

動画タイムスタンプ: [00:12:32]

GmailやDrive、カレンダーと繋がるAgentは「情報の横断検索」と「業務実行支援」をもたらします。ここが企業の勝ち筋になります。

インフォグラフィック・スライド自動生成の衝撃

動画タイムスタンプ: [00:21:43]

画像・スライド・短尺動画が高品質に自動生成される領域。マーケティングや社内資料の作り方が根底から変わります。

Google Vids(Bits)の実力と可能性

動画タイムスタンプ: [00:22:09]

Google Vids(動画内ではBitsと聞こえる部分)は幅広いクリエイティブ作業を一本化するツール群。ノイズを減らして本質的な表現に集中できるポテンシャルを持っています。

Notebook LMで“ブログ→動画化”が現実に

動画タイムスタンプ: [00:26:10]

20年のブログを素材にして、専門家の知見を滑らかに動画化・スライド化していく様子。これは現場のナレッジを価値に変える好例です。

検索とロングテールの変化

動画タイムスタンプ: [00:11:05]

AI検索はロングテール(ニッチな情報)にアクセスする量が桁違いに増える。古いブログや地方情報が再評価される可能性があります。

生成コンテンツの「信頼性リスク」について

動画タイムスタンプ: [00:23:33]

立派なスライドが簡単に作れてしまう反面、一次情報の正確さが肝。生成物の出典チェック・出典表示は必須になります。

Notebook LMの“写真まとめ/絵本作成”デモ

動画タイムスタンプ: [00:30:29]

写真を美しくまとめてストーリーブック化する機能。教育や子ども向けコンテンツ、観光案内に刺さります。

⚖️ 生成AIの光と影 — 真実とフェイクの境界線

ここは正直に警鐘を鳴らしたい部分。高品質なスライドや動画をAIが作ると、一次情報の誤りがそのまま「説得力のある嘘」として広がるリスクがあります。見栄えの良いプレゼンが必ずしも正確でないケースが増えるのです。

対策の鉄則は2つ:

- 一次ソースの明示 — AIが参照した元データや出典を必ず表示するルールを社内で作る。

- 人間による検証プロセス — 特に医療、法律、技術など重要分野では専門家の承認フローを入れる。

私なら、生成したスライドや動画の最後に「参照元リンク」と「検証担当者」を自動挿入するテンプレートを導入します。手間ですが、「料理の産地表示」と同じで、信頼を守るために必要です。

🌏 世界の動きと日本のポジション — 規制と実装のギャップ

欧州のミストラル(Mistral AI)×SAPの動きや、中国のロボットや実装の加速など、国ごとのアプローチは分かれてきています。規制が厳しいヨーロッパは慎重だけど、実装は遅れがち。逆にアメリカや中国は速攻で実用化して市場を取る可能性が高い。

日本に関しては、導入の遅れやローカライズの問題がまだ残っています。リリースが米国優先で日本は後回しになったり、IPアドレスやアカウント要件でVPNを使わないと使えないケースもあり、ユーザーエクスペリエンス(使い勝手)の点で課題がありますね。

🚀 実務で勝つためのロードマップ(ひろくん流・実践プラン)

ここからは具体的アクション。私が顧問先や自社で進めるとしたら、次のステップで動きます。

ステップ0:現状把握

- 社内のデータ(ドキュメント、メール、カレンダー、FAQ、ブログ等)を棚卸しする。

- 重要領域(顧客対応、営業資料、研修、製品マニュアル)を優先順位付けする。

ステップ1:Workspace中心の実験環境を作る

- まずは小規模でWorkspaceを集約(1事業所、5〜10人規模)

- Agent連携でメールやDrive情報を利用してもらい、実際に生成物を作らせる

ステップ2:ノウハウの資産化

- 長文ブログや過去資料をNotebook LMに取り込む

- 「研修用スライド」「FAQ」「短尺PR動画」を自動生成→現場で補正

ステップ3:検証ルールと公開ポリシーを整備

- 生成物の出典表示ルールをテンプレ化

- 重要な情報は必ず担当者承認を挟む

ステップ4:拡大と定着化

- 承認プロセスを踏まえた上で規模拡大。管理用のガバナンスを設置

- 社員向けの使い方研修を導入(AIとの共創ルール)

特に小規模企業や個人事業主は、早めに取り組むと圧倒的なコスパ差が出ます。人がやると何時間もかかる仕事をAIでルーチン化して、その浮いた時間で付加価値の高い仕事に集中する。これが私の提唱する「不労→浮浪→フロー」の一部になりますよ。

💡 ケーススタディ:ブログ資産をNotebook LMで動画化した話

実例をもっと具体的に。以前の会社で私がサポートした案件では、20年分のブログ記事(1記事あたり1万〜2万文字)を素材に、Notebook LMでスライド+3分動画を量産しました。結果はこうです:

- 動画化により月間の問い合わせ数が増加

- 地域観光素材として自治体と連携できる案件が生まれた

- 職人の技術紹介が英語・中国語にも自動翻訳され、海外からの問い合わせが発生

鍵は「現場の生データを持っているかどうか」。YouTubeなどで見かける薄いSEO記事とは違い、現場の職人や長年のノウハウに基づく情報はAIでこそ価値化されやすい。私のポジションとしては、そういった埋もれた資産を掘り起こして世界に出すお手伝いをしたいですね。

🧩 SEOとAEOの再設計 — ロングテールが再評価される世界

重要な観点がここ。AI検索(AEO: Answer Engine Optimization)はロングテールの情報を大量にアクセスしているため、今まで「誰も見ない」と思っていた古いページがAIの参照元になるケースが増えます。つまり、薄いSEO記事で上位を取っているだけでは通用しなくなる。

対策:

- 本物のコンテンツを蓄積する — 長年の実績や一次情報、詳細な事例をコンテンツ化する

- 構造化データの充実 — AIが参照しやすい形でメタデータや出典を明示する(AIに読みやすく整理整頓しておくこと)

- ロングテールページのメンテナンス — 古い記事の出典確認・リライト・更新を定期的に行う

短期的には、真面目に一次情報を積んできたサイトが逆に有利になります。薄いコンテンツで検索エンジンを騙していたようなやり方は通用しなくなるでしょう。

🛡️ 倫理・規制・日本固有のワナ — 気をつけるべき点

最後にリスクと注意点を整理します。

- データプライバシー — カレンダーやメールをAIと連携させる際は個人情報保護のルールを明確に。

- アカウントと地域制限 — 日本ではリリースが遅れるケースやIP/アカウントの制限があるので、導入前に確認を。

- 信頼性 — 医療や法律などの分野はAI生成物を鵜呑みにしないワークフローを必須化。

企業としてはガバナンス(管理体制)を先に整えて、その上でスピード感をもって実装するのがベストです。ガバナンスゼロで導入すると、後から信頼失墜や法的リスクに直面しますよ。

📌 まとめと私からの提案(ひろくん流アドバイス)

今回のGoogle系AIの一斉進化は「戦国時代の様相」をより強めるものです。リソースを持つプレイヤーはどんどん実業領域での優位を確立していく。だからこそ、中小企業や個人クリエイターが勝つためのポイントは明確:

- 現場の一次情報を資産化する

- AIの出典と検証ルールを整備する

- WorkspaceやNotebook LMを用いた小規模な実験から始める

- コンテンツの質を最優先にする(薄いSEOは終わる)

私が一緒にやるなら、まずは週1回の短期ワークショップで「ブログ→スライド→動画」のパイプラインを作って、成果を見ながらガバナンスを整えていきます。これ、やれば確実に差がつきますよ。

❓ よくある質問(FAQ)

Gemini 3って具体的にどんな場面で使うのが効果的ですか?

Notebook LMはどれくらいの精度で動画・スライドを作れるの?

生成物の出典はどう管理すればいいですか?

小さな会社でも導入効果はありますか?

日本での利用に関する注意点は?

📣 最後に(ひろくんの一言)

AIはツールであり、使い方次第で劇的に未来が変わります。私の信条は「共創>競争」。AIは分身として、あなたの仕事を回してくれる。まずは小さく始めて、現場の生情報を価値に変える一歩を踏み出しましょう。

もし一緒にやってみたい人がいたら、私のワークショップや伴走プランで具体的な実装までサポートします。失敗はネタ。まず手を動かして、改善を繰り返していきましょうね。ちなみに、一緒にコラボライブをやっている多田さん(多田啓二(ただっち))とも、こういった最新ツールの実験を日々行っています。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(https://www.facebook.com/groups/gptslabo)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ(https://ai-kidou.jp/)