おはようございます、田中啓之(ひろくん)です。今回の配信は「Genspark(ジェンスパーク)」の最新アップデート、AI Developer 2.0を徹底的に触って、実際にアプリを「一発」で作ってみたライブ内容の書き起こし+補足解説です。僕は主夫社長として日常的にビジネスや教育現場でAIを活用してきた経験から、技術の実務的な活かし方と注意点を忖度ゼロで、でも優しく丁寧に解説しますよね。

このページは以下を含みます

- AI Developer 2.0のコア機能と進化点の整理

- デモで作られた「ワンプロンプト」アプリ(ハロウィンシューティング)の紹介とスクリーンショット付き解説

- ビジネスで使える「ジム予約アプリ」サンプルの仕組み解説(Firebase連携、Google Analytics、ストア公開)

- 実際に触るときの手順(ステップバイステップ)とコスト感、注意すべきセキュリティ・責任問題

- 私の意見と実践的な提案、よくある質問(FAQ)

目次

- 🤖 AI Developer 2.0とは? どこが“革命”なのか

- 🎮 ライブデモ:ワンプロンプトでモバイルゲームを作る(ハロウィンシューティング)

- 🏋️♂️ ビジネス向けサンプル:ジム予約アプリの仕組み(Firebase自動連携)

- 📦 ストア公開までの流れ(実務的チェックリスト)

- 🧭 どんなアイデアが向いている?ユースケースと事例

- 🔧 実際に触るためのステップバイステップ(初心者向け)

- ⚠️ 注意点:セキュリティと責任の話

- 🧾 コスト感とクレジットの話

- 🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

- 💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

- 📸 最大限のキャプチャ解説(スクリーンショット多めで丁寧に)

- 📚 よくある質問(FAQ)

- 🚀 最後に — 僕からのメッセージ(ひろくんの提案)

- 補足リソースと次のアクション

🤖 AI Developer 2.0とは? どこが“革命”なのか

結論から言うと、AI Developer 2.0は「アイデアさえあれば誰でも開発者になれる」ことを現実に近づけたツールです。以前は数十万円から数百万円かかっていたアプリ開発を、月額数千円レベルで実現できる可能性を示しています。僕はこれを見て素直に「ここまで来たか」と思いましたよね。

ライブの中で特に強調していたポイントを整理します。

- ワンプロンプトでネイティブアプリを生成できる(デモ:数分でゲームが生成)

- Firebase連携が自動化されることでノーコードでデータベース構築が可能

- アプリバンドル(AndroidやiOS向け)を生成してそのままストア提出できる機能

- Google Analytics等の解析ツールも連携可能で、ビジネス指標の追跡がしやすい

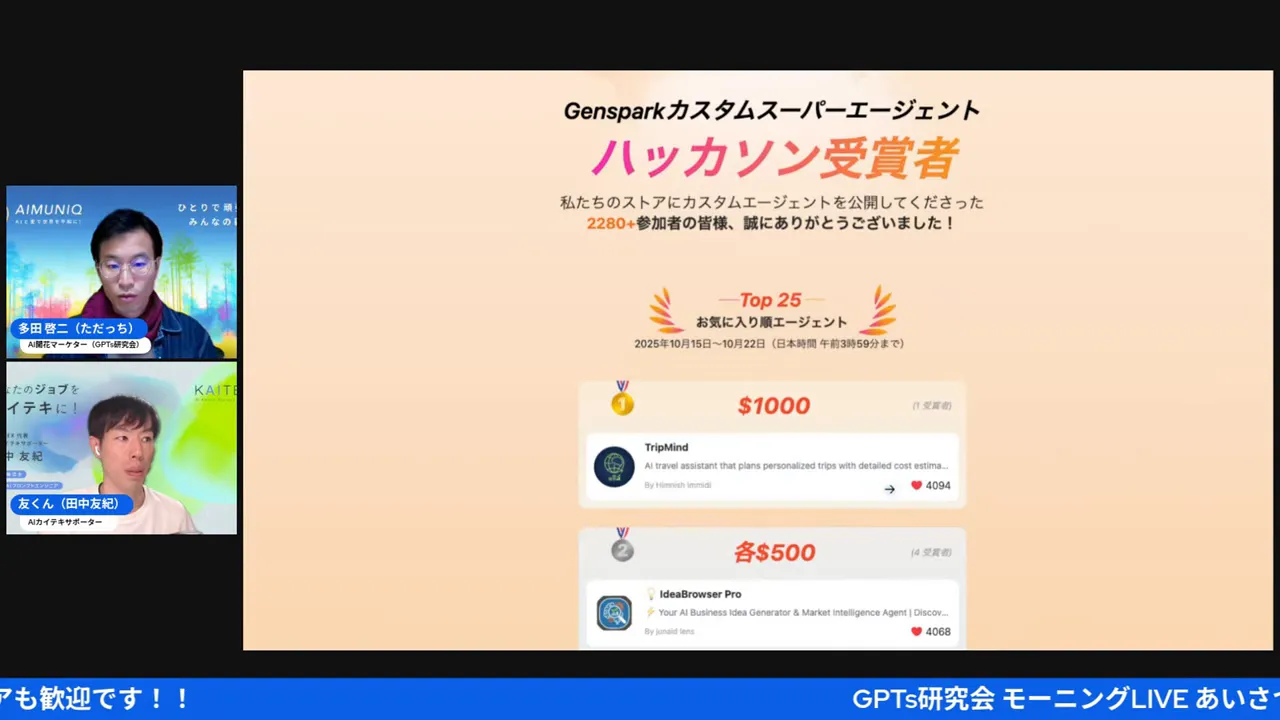

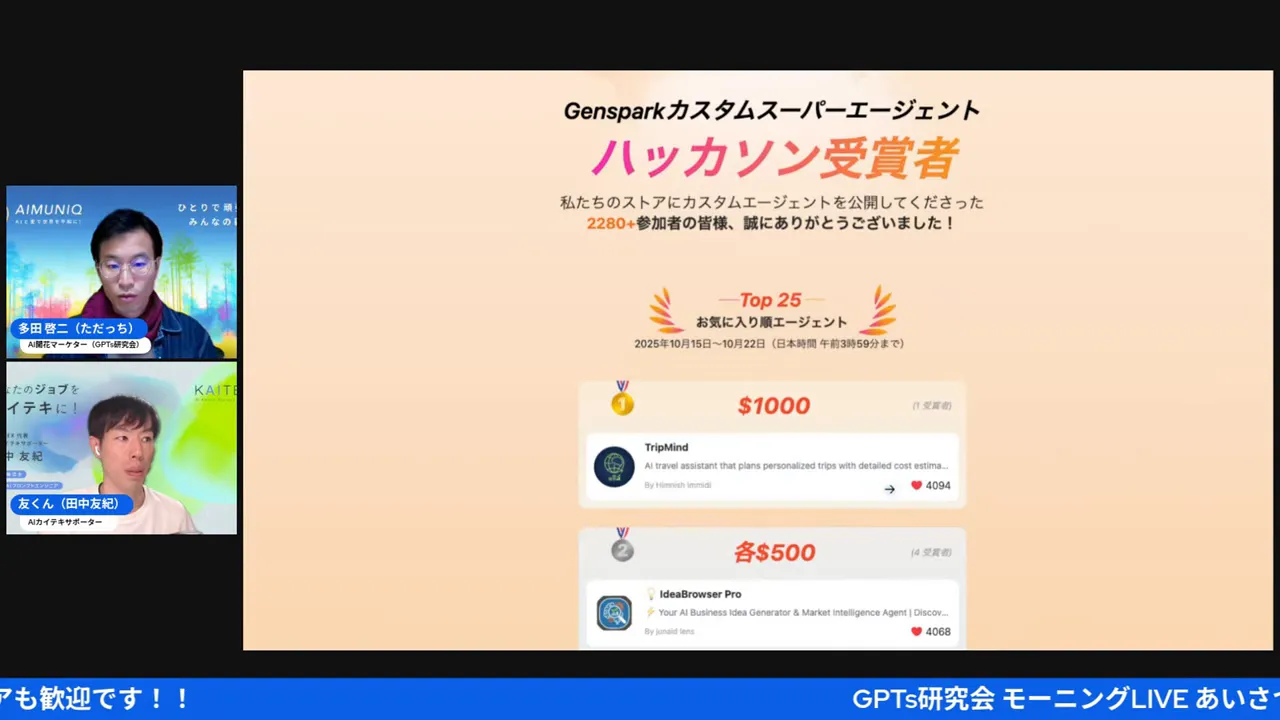

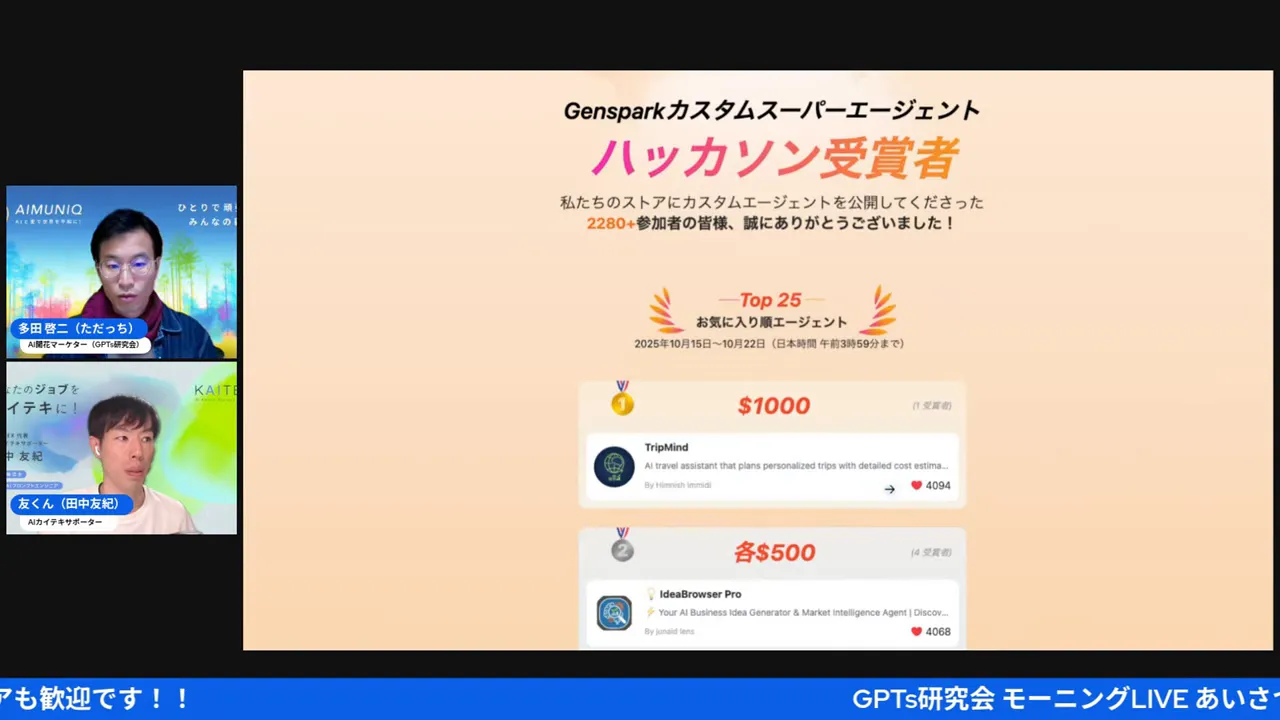

- Custom Super Agent(カスタムスーパーエージェント)など、GPTsの進化と連動したエコシステム

ここで重要なのは「単に画面を作るだけ」ではなく、バックエンドの構築・解析・公開まで一連が統合されている点です。つまり、起業家や教育現場、個人の副業レベルでも実際に“事業”として立ち上げられるレベル感に達しているということですよね。

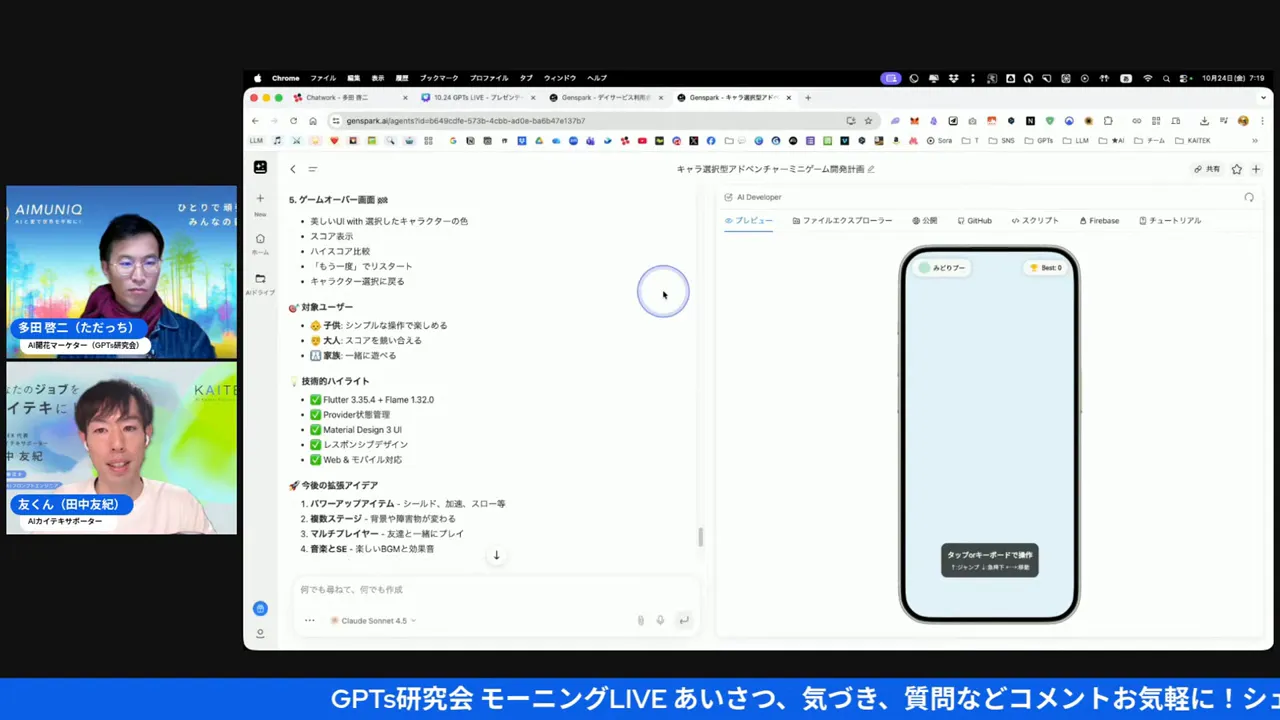

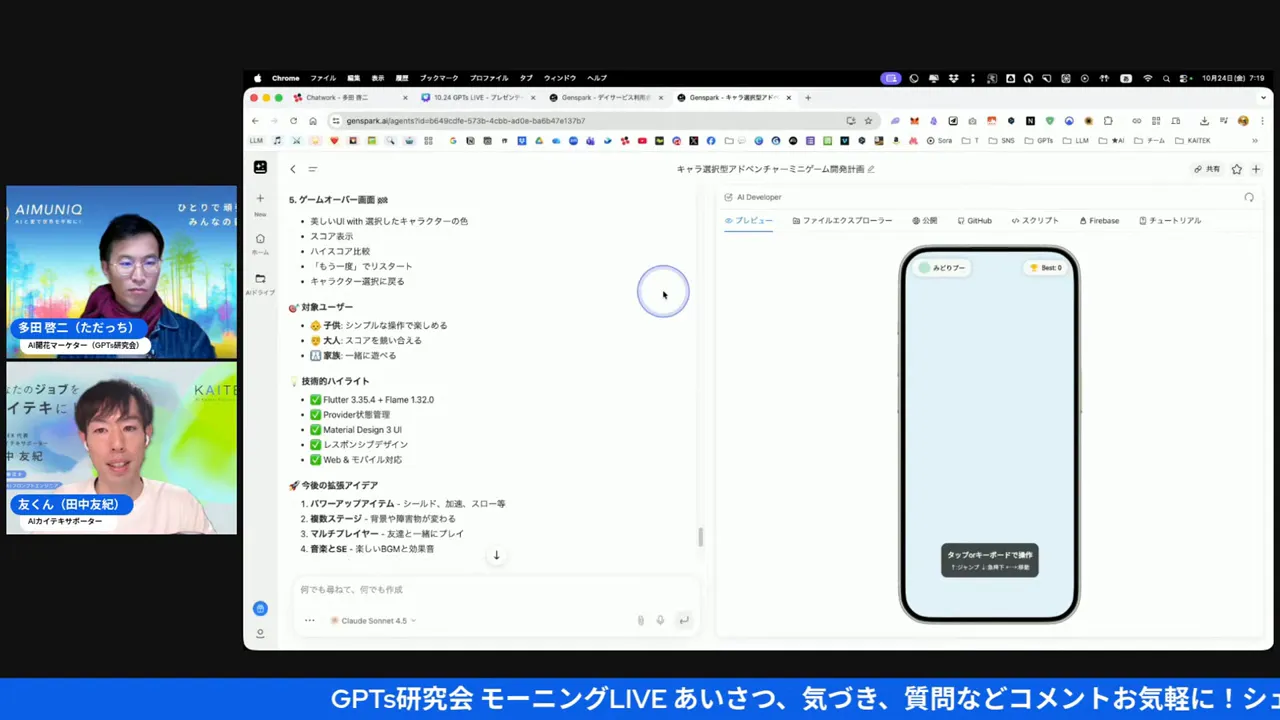

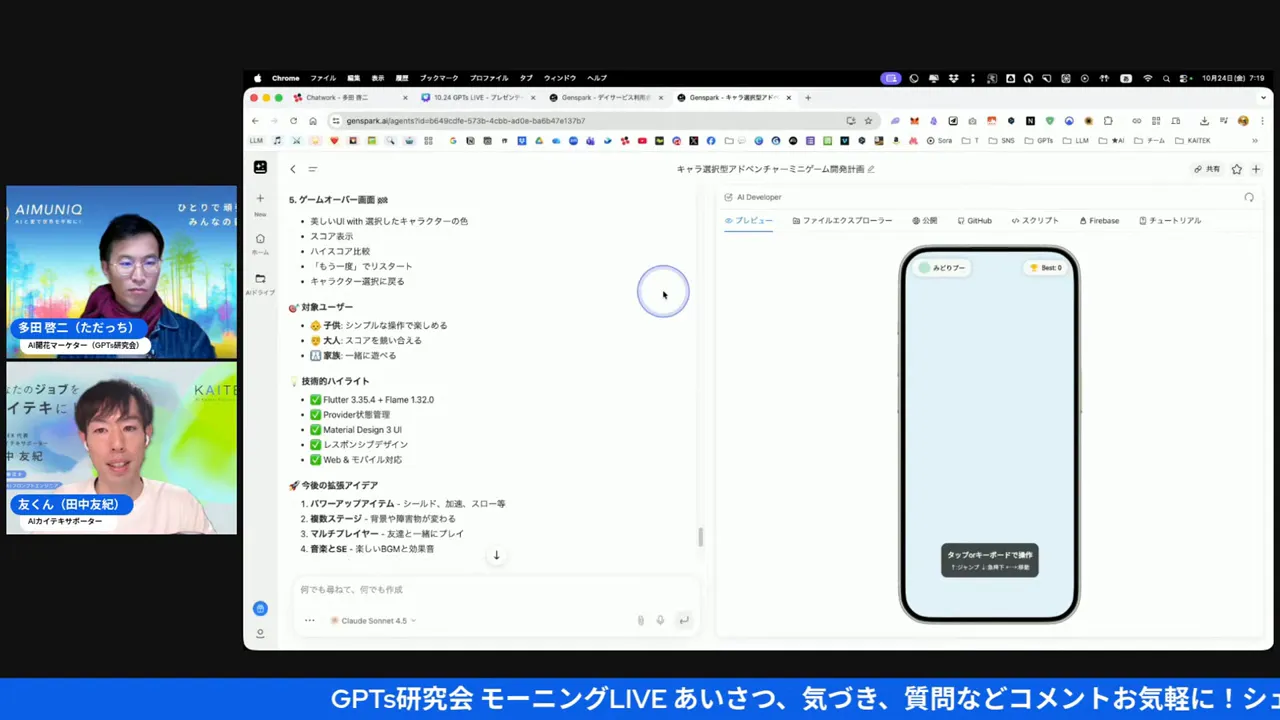

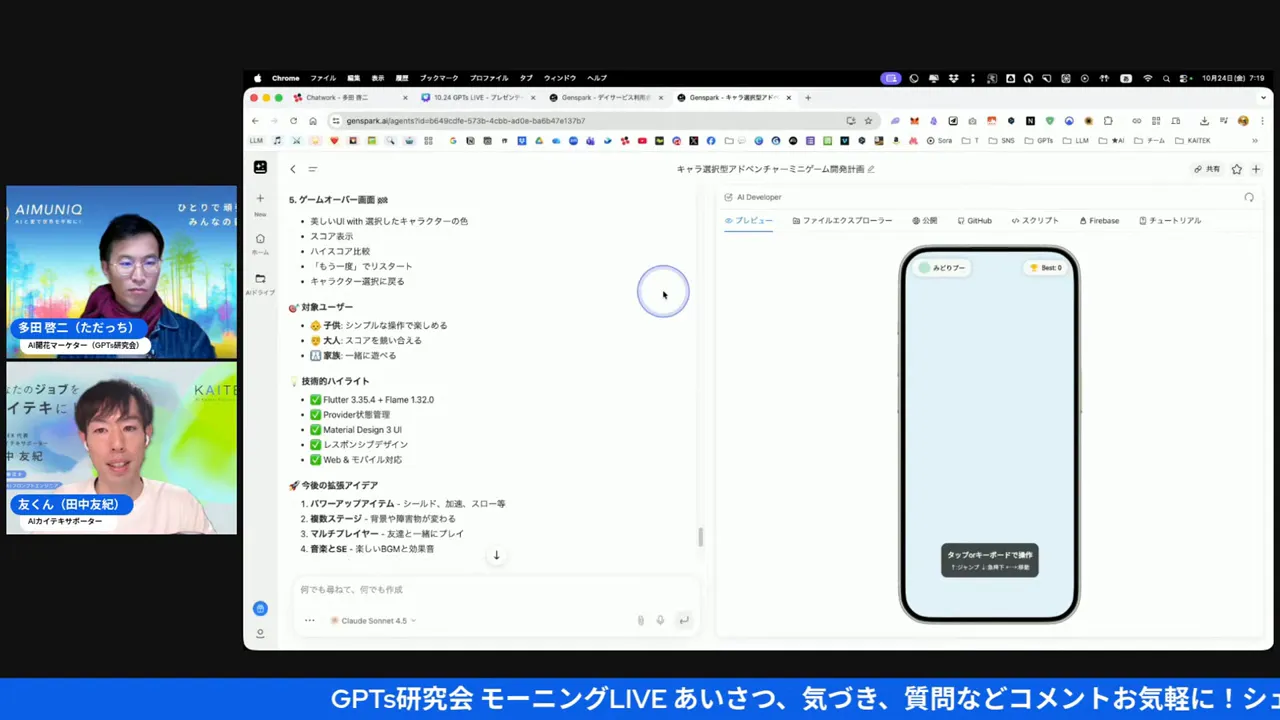

🎮 ライブデモ:ワンプロンプトでモバイルゲームを作る(ハロウィンシューティング)

ここからは実際にライブで行ったデモを元に、画面キャプチャとともに詳しく解説します。まずは「ネイティブアプリ開発」を選択して、思いついたゲームアイデアを一つのプロンプトで投げるだけ。数分で「Boom! ゲーム完成」という流れでした。これ、初見はかなり衝撃的です。

動画リンク(デモ開始):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=484

デモの流れ(ライブの再現)

- Gensparkで「ネイティブアプリ開発」を選択

- 「ハロウィンをテーマにしたシューティングゲーム」といった簡潔なプロンプトを入力

- 数分待つとアプリのプロトタイプが生成される

- エミュレータ上で動作確認、問題がなければビルド(app bundle)を生成

- 必要ならFirebase接続やGoogle Analytics連携を設定して公開準備

動画リンク(生成の瞬間):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=512

動画リンク(ゲーム画面):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=776

このデモだけ見ても、プロダクトの早期検証(MVP)としては非常に強力です。短時間で動くプロトタイプを用意し、市場でテストできる。これが意味するのは、アイデア段階から実際のユーザー取得までを短期で回せることです。

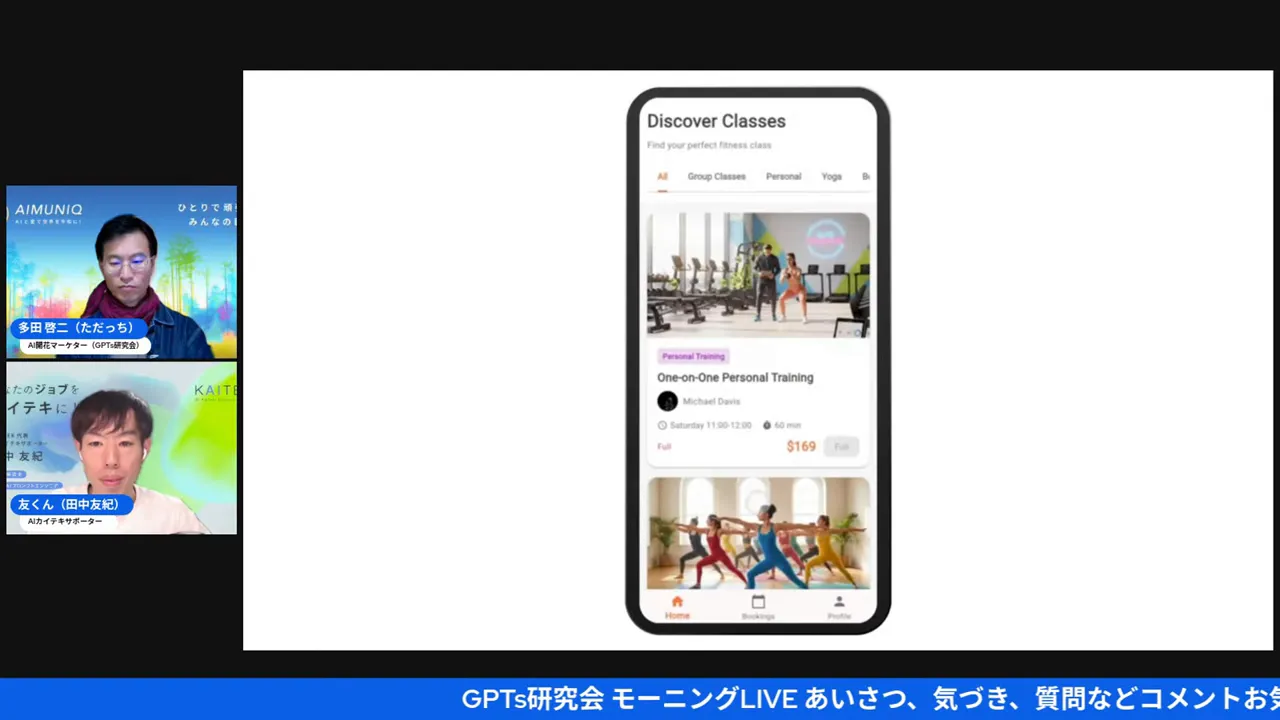

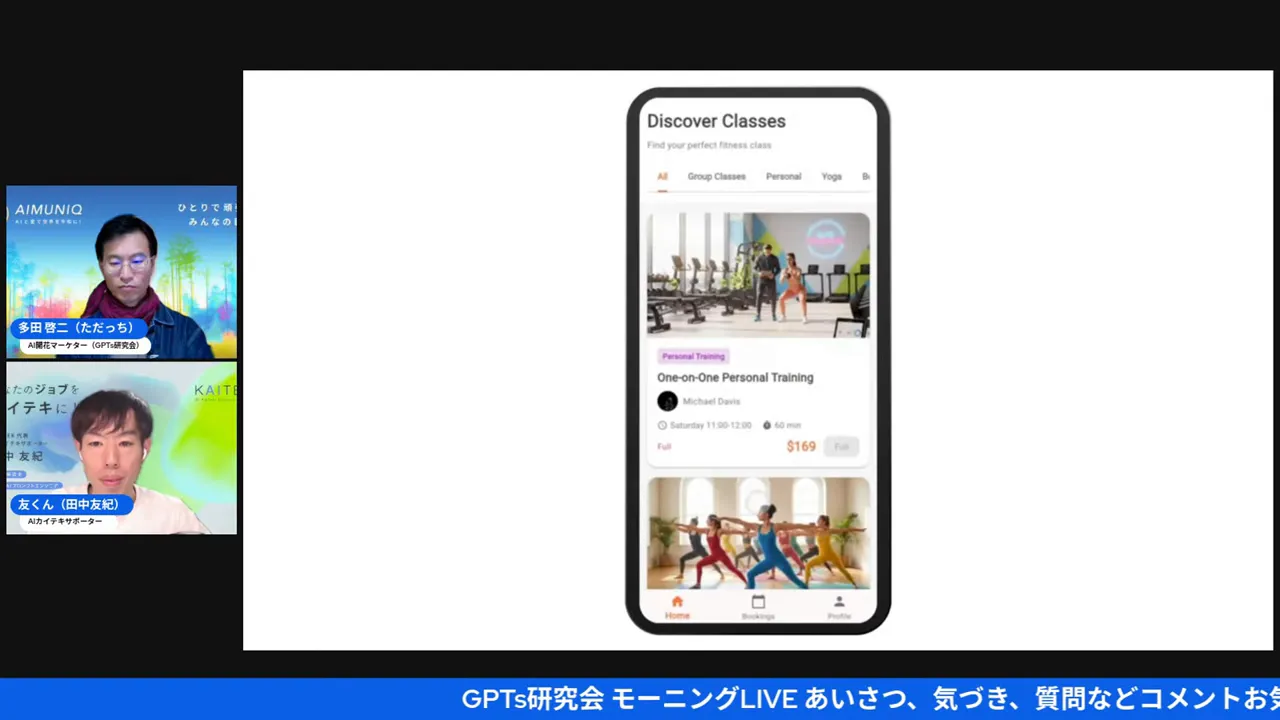

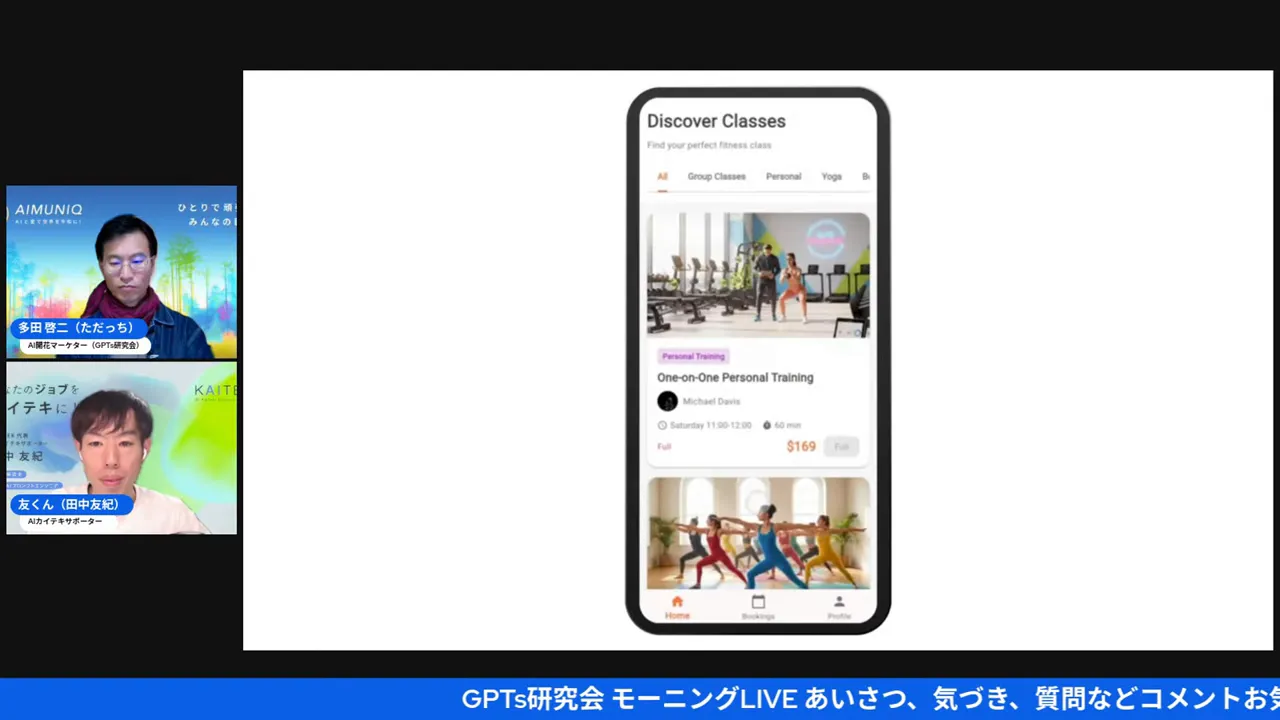

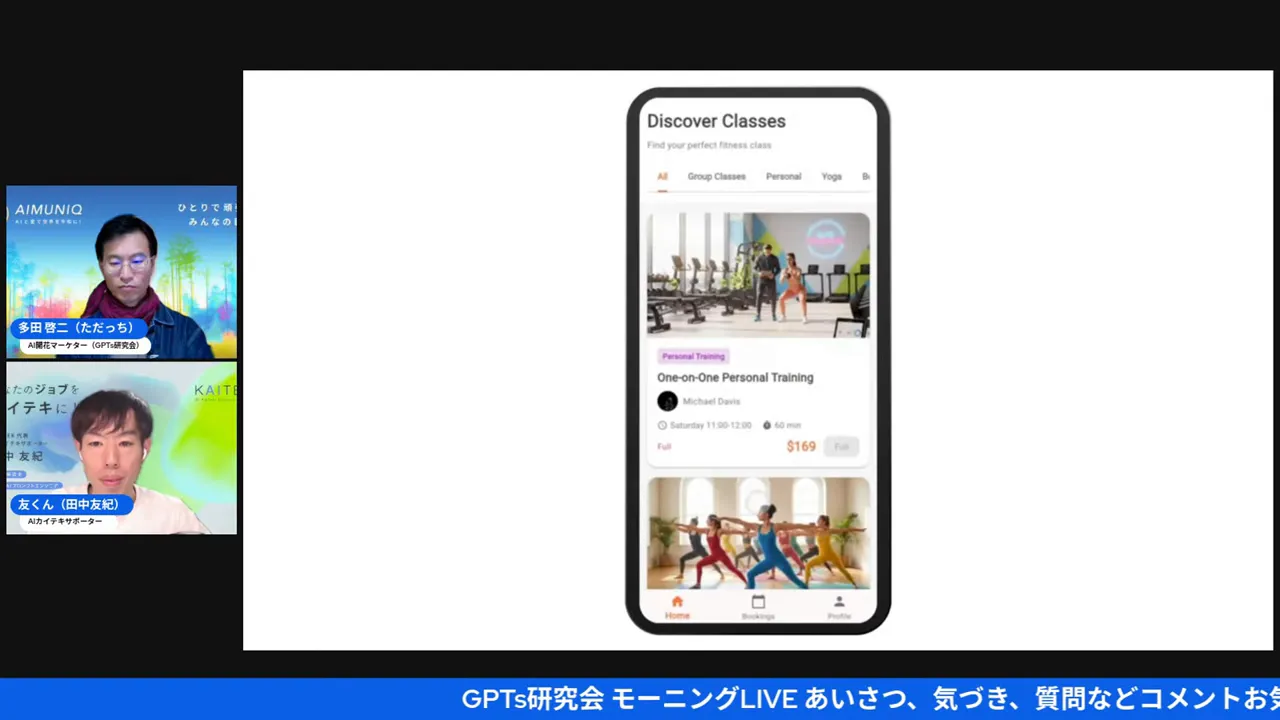

🏋️♂️ ビジネス向けサンプル:ジム予約アプリの仕組み(Firebase自動連携)

次にライブで提示されたビジネスユースケースの代表例が「ジム予約アプリ」。単純にゲームだけでなく、ビジネスで本当に使えるアプリを誰でも作れる点がAI Developer 2.0の価値です。

動画リンク(ジムアプリ説明):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=530

主な機能(自動生成される部分)

- 会員がコースを選択して予約するフロントエンド

- ユーザーの予約データを受け取るFirebaseデータベース(リアルタイムDBやFirestore)

- 管理者側で予約を確認、ステータス更新できる管理画面

- Google AnalyticsでビジネスKPI(予約数、リピート率、キャンセル率など)をトラッキング

- 配布用のアプリバンドルを生成してストア提出可能

特にFirebase連携が自動で行われる点は大きいです。通常、バックエンド設計やデータ設計、API連携の実装で数十〜数百時間は必要ですが、ここではそれが大幅に短縮されますよね。

📦 ストア公開までの流れ(実務的チェックリスト)

動画では「リリースパッケージを生成してGoogle Playにアップロード」と説明がありました。ここでは実務で必要になるチェックポイントを整理します。AIが自動で多くをやってくれますが、以下は必ず人が確認すべき事項です。

公開前チェックリスト

- アプリのアイコンやスクリーンショット、説明文を人が最終確認

- プライバシーポリシーと利用規約の設置(Firebaseを使う場合、データ利用は明記必須)

- APIキーや認証情報がクライアント側に漏れていないかの確認

- 外部サービス(Firebase、Analytics)の権限とプロジェクト管理者の設定

- ストア向けバイナリ(署名、ビルド設定)の最終チェック

- 各国の法令(個人情報保護法、GDPR等)に対応したデータ取り扱い設計

AI Developer 2.0は自動生成を助けますが、公開責任は運営者にあります。セキュリティや法令順守は「自動任せ」にせず、必ずヒトの目で確認してくださいね。

動画リンク(リリース関連):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=549

🧭 どんなアイデアが向いている?ユースケースと事例

僕の実務観点で、AI Developer 2.0が特によく機能するユースケースを紹介します。コスト感や開発期間目安も添えますね。

向いているユースケース

- ローカルビジネスの予約アプリ(ジム、美容室、習い事など) – 開発期間:1日〜1週間、コスト:数千円〜

- 教育現場の進捗管理ツール(講師・生徒の管理) – 期間:数日、コスト:数千円〜

- シンプルなゲームやプロトタイプ – 期間:数分〜数時間、検証コスト低

- 内製化したい社内ツール(勤怠・在庫・簡易CRM) – 期間:数日、社内限定で試験運用が可能

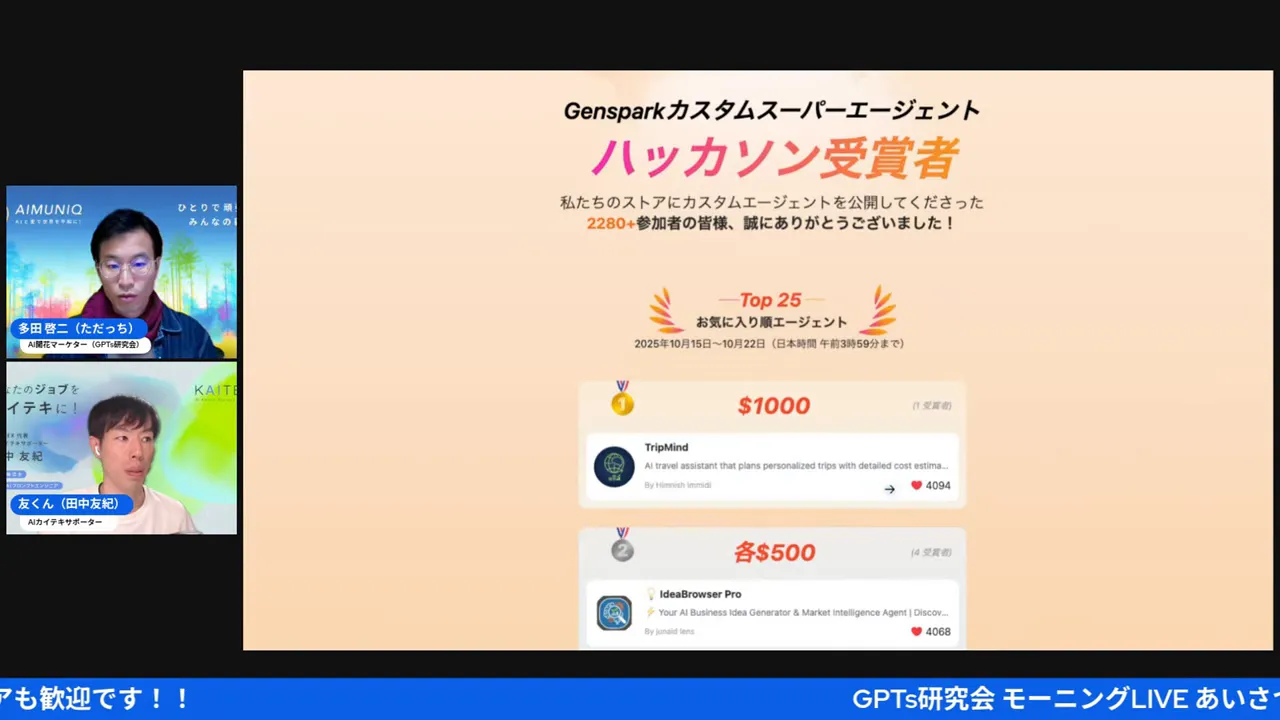

- 旅行やレコメンド(TripMindのようなカスタムエージェント連携事例) – 期間:1週間程度、カスタマイズに応じたコスト

ライブでも紹介されたTripMindのような事例から分かる通り、パーソナライズが必要なアプリもカスタムエージェントで対応できる領域に入ってきました。ここは今後さらに進化します。

🔧 実際に触るためのステップバイステップ(初心者向け)

ここでは、全くの初心者でも試せる簡易手順を書きます。僕の経験から「まずは手を動かすこと」が一番の学びなので、安心して試してください。

- Gensparkにサインアップする(無料枠やクレジットの有無を確認)

- 「ネイティブアプリ開発」を選択する画面へ移動(デモと同じモード)

- 作りたいアプリのコンセプトを短く明確にプロンプト入力(例:「子供向けハロウィンシューティングゲーム。左右移動とスペースで弾を発射。スコアをFirebaseに保存」)

- 生成されたプロジェクトをプレビュー。動作するかを確認(エミュレータが見られます)

- 必要ならテキストや画像を差し替え、Firebase連携を有効化(プロジェクトのGoogleアカウントでログイン)

- アプリバンドルを生成 → ダウンロード → ストア提出(Androidは比較的簡単、iOSはApple Developerアカウントの準備と審査が必要)

- 公開後はGoogle AnalyticsやFirebaseで指標を確認して改善を回す

動画リンク(プロジェクト管理):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=669

⚠️ 注意点:セキュリティと責任の話

ここは僕が声を大にして言いたいポイントです。AIが生成してくれることは素晴らしい。でも運営責任やセキュリティは必ず人間が取る必要があります。

- ユーザーデータの取り扱いは必ず明確にする(プライバシーポリシー)

- APIキーや秘密鍵をアプリに直置きしない。サーバー側で管理する仕組みを検討する

- Firebaseのルール(読み書きの制御)を必ず設定する

- アプリ公開前に脆弱性や漏洩リスクのチェックをする

- 個人情報や医療情報など敏感情報を扱う場合は弁護士や専門家に相談する

ライブでも触れていましたが、便利さの裏で自己責任は重くなります。僕は医療家族の経験から特に個人情報の扱いは慎重にと言いたいです。自分のビジネスが成長したときに法的なトラブルは致命傷になるので、最初からしっかり設計することをオススメしますよね。

🧾 コスト感とクレジットの話

AI Developer 2.0自体の利用料金はプランによるものの、ライブでは「月額数千円で動く範囲が広がった」ことが強調されていました。ただし、生成にクレジットが必要なケースや追加機能にコストがかかることもあります。

- 基本プラン:月額数千円(モデルや配布機能はプラン次第)

- 生成に必要なクレジット:一部機能で消費されるケースあり(例:大規模ビルドや大量生成)

- ストア側の費用:Google Playは開発者登録費用、Appleは年会費が必要

- 外部連携(Firebase、Analytics)は基本無料枠あるが、使用量で課金が発生する

特に注意すべきは「無料枠の制限」と「クレジット消費」です。デモのように何度も生成を繰り返すとすぐにクレジットを消費するので、テスト用アカウントやサブアカウントを用意して節約するのが賢いですよね。

動画リンク(クレジットの話):https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=1164

🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

ライブではChatGPTのAtlasやAgentsの話題も出てきました。個人的に注目しているのは「対話型のアイデアブラッシュアップ」と「自動化されたエージェントによるUI/UXカスタマイズ」の融合です。

- ChatGPTのブラウザ機能と連動させてアイデアを広げる

- AtlasやAgentを使ってユーザーごとのパーソナライズを自動化

- カスタムスーパーエージェントの事例(TripMindなど)は旅行業界やレコメンドに有効

これらの組み合わせは、今後“アプリを作る”というより“アプリ体験を生成する”時代を早めます。僕は特に教育や地方ビジネスの現場で活躍すると確信しています。なぜなら、差別化のポイントは「体験」だからです。

💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

僕はこれまでECや教育などで実際にサービスを立ち上げ、失敗もたくさん経験してきました。ここで、AI Developer 2.0を使う際の「成功しやすい設計」と「失敗しがちな落とし穴」を具体的に示します。

成功しやすい設計(チェックポイント)

- アイデアは最小化する:いきなりフルスペックではなく、コア機能だけでローンチ

- テストユーザーを早く作る:家族や友人を使ったユーザーテストで仮説検証

- 計測設計を最初に決める:何をKPIにするか明確に(例:予約率、継続率)

- データ設計はシンプルに:後で拡張しやすい構造にしておく

- UIはテンプレートで良い:最初は機能とUXで勝負

失敗しがちな落とし穴

- 全部自動に任せすぎる:公開前チェックを怠ると事故りやすい

- 法的対応を後回しにする:特に個人情報は要注意

- クレジットを無駄に消費するテストの繰り返し

- スケーラビリティを考えずにデータ構造を作る

あと、僕の個人的なワンポイントは「分身AIを作って運用する」こと。つまり、僕のように社長が自分の分身AIを育てて日常業務を移管していくと、運営が圧倒的に楽になります。AI Developer 2.0はその入り口として非常に相性がいいですよね。

📸 最大限のキャプチャ解説(スクリーンショット多めで丁寧に)

ここからは動画のキーシーンをスクリーンショット付きで順に説明します。各キャプチャにはタイムスタンプ付きの再生リンクを併記しておくので、実際の動きを確認しやすいはずです。

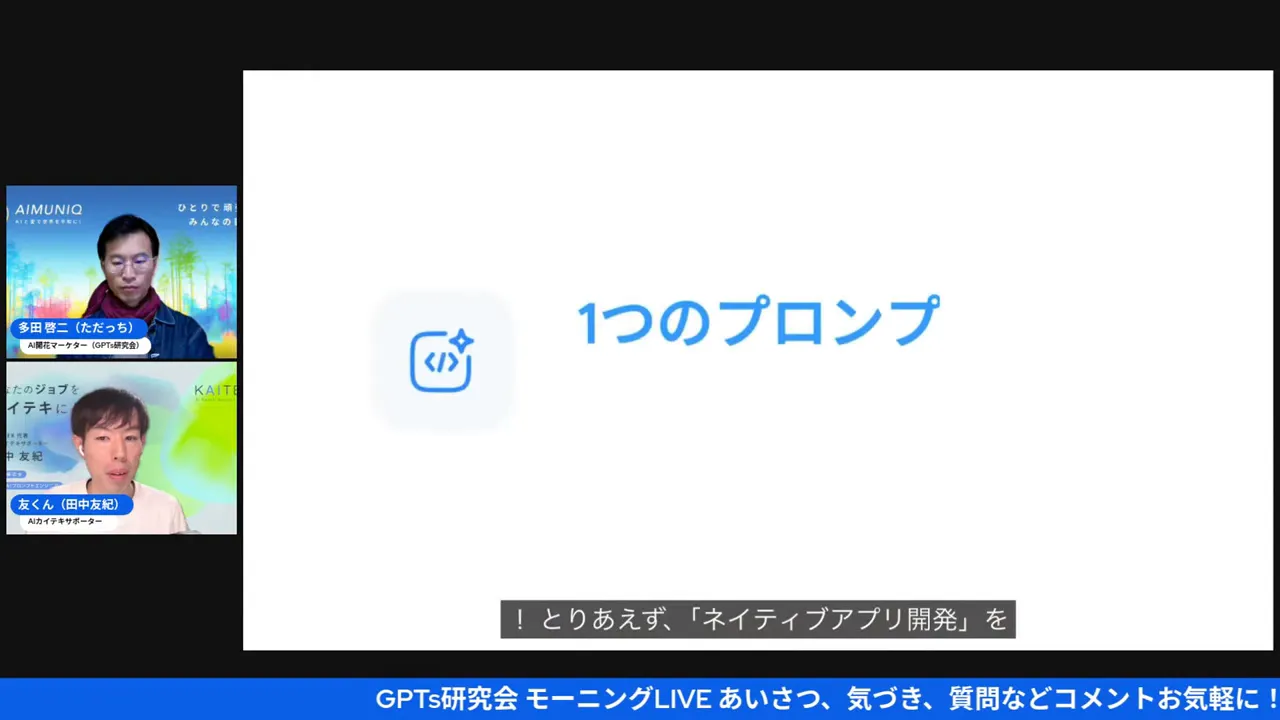

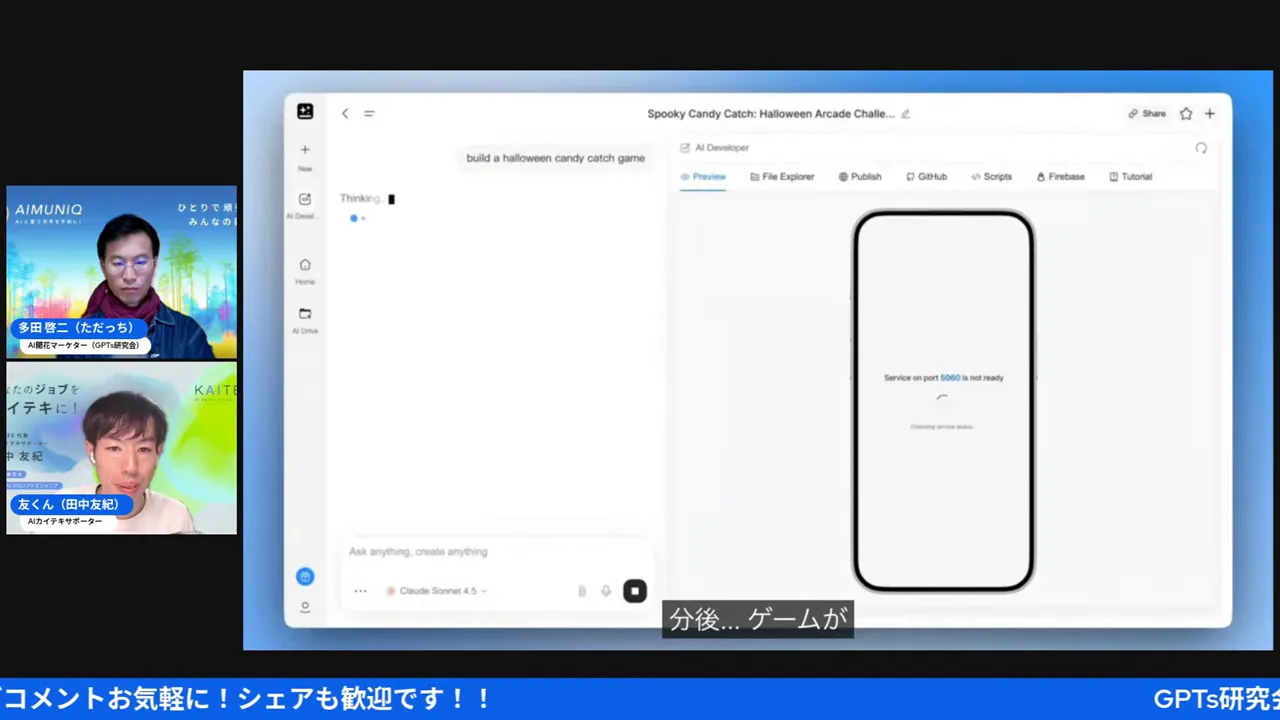

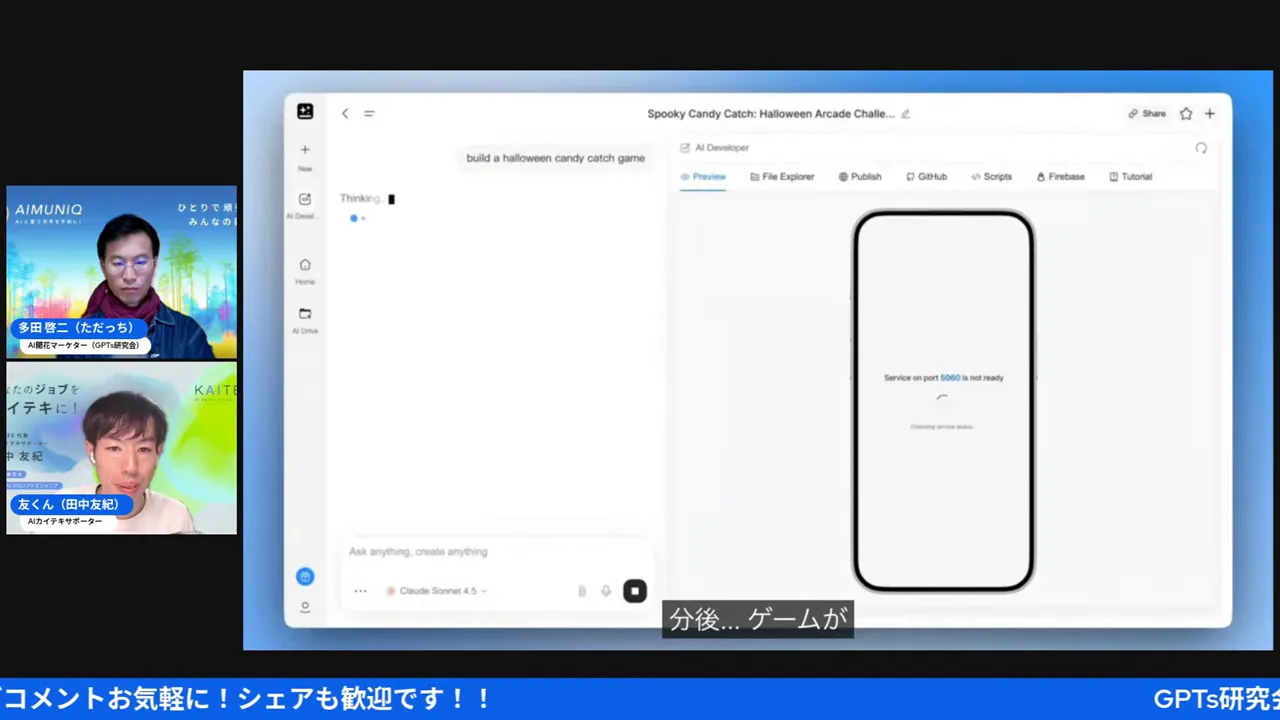

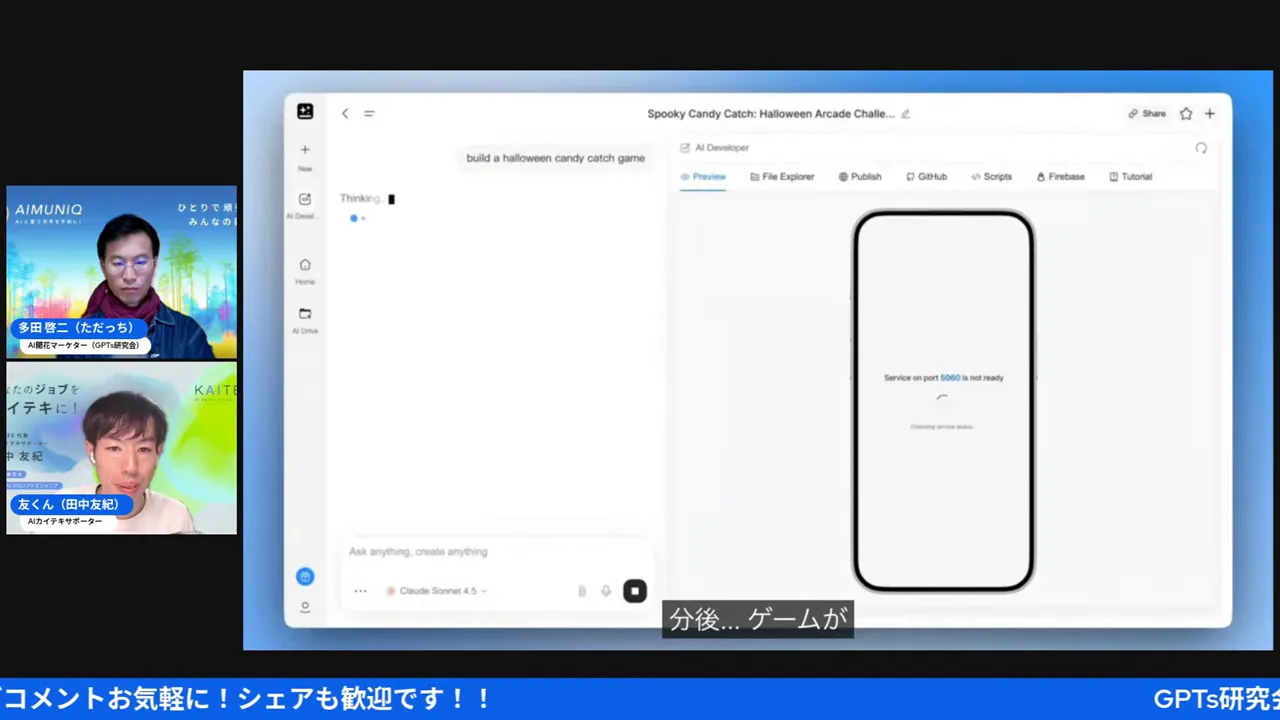

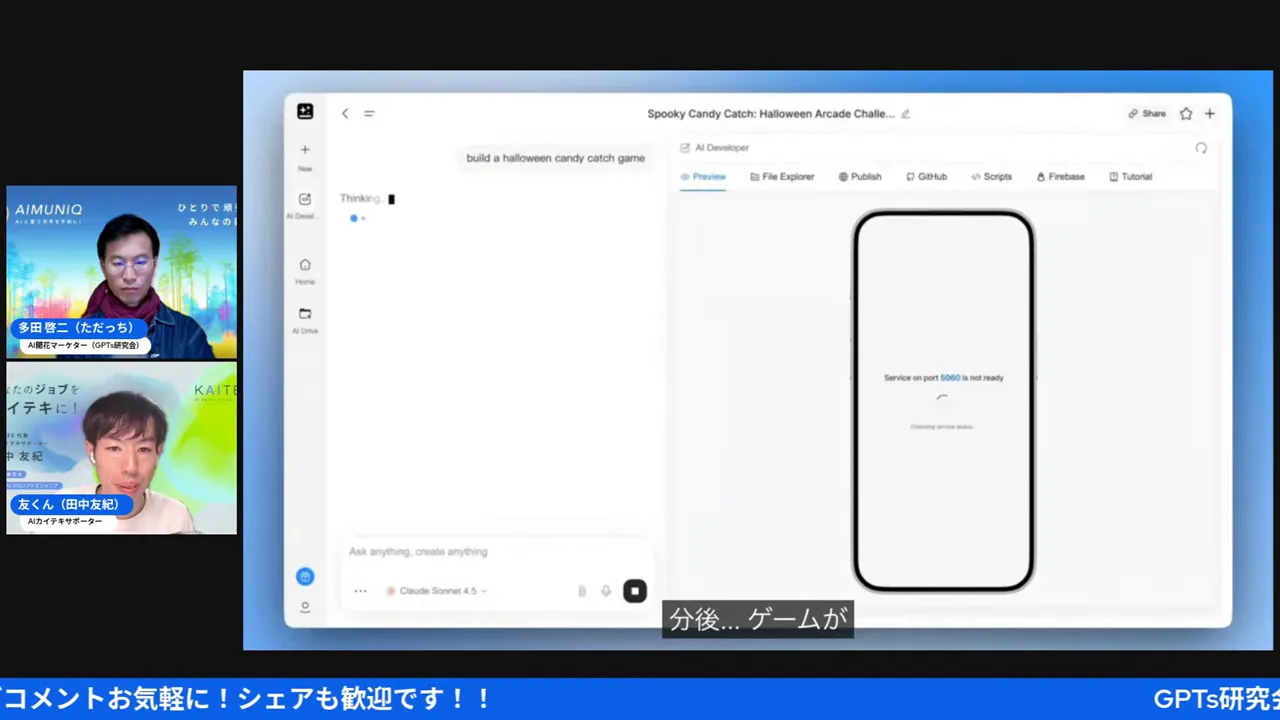

キャプチャ 1:ネイティブアプリ開発を選択(08:04)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=484

ここで「ネイティブ」を選ぶことで、AndroidやiOS向けのビルドが生成できることを確認できます。ライブではネイティブを選んで即座にゲームのプロジェクトが作られました。

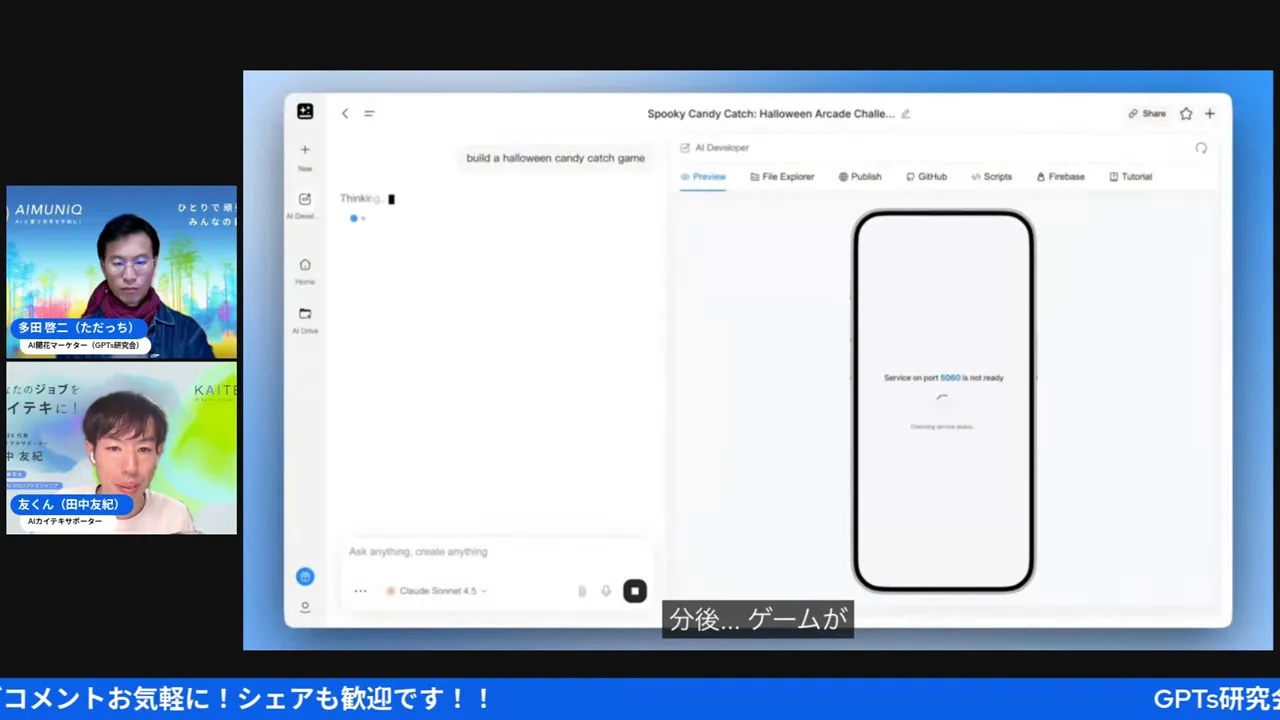

キャプチャ 2:ワンプロンプトから生成(08:32)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=512

「何分で出来るのか?」「どこまで自分で修正できるのか?」が気になると思います。プロンプトの精度と修正回数で品質が上がるので、初期プロンプトはできるだけ具体的に書くのがコツです。

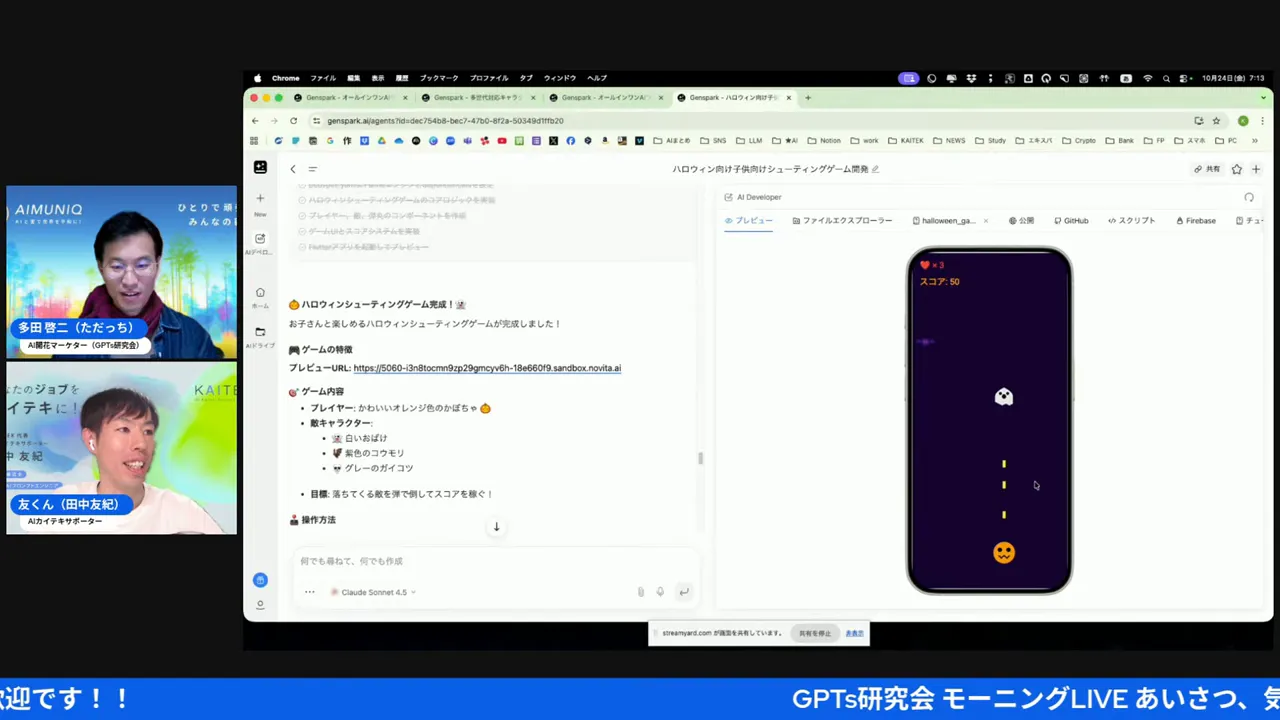

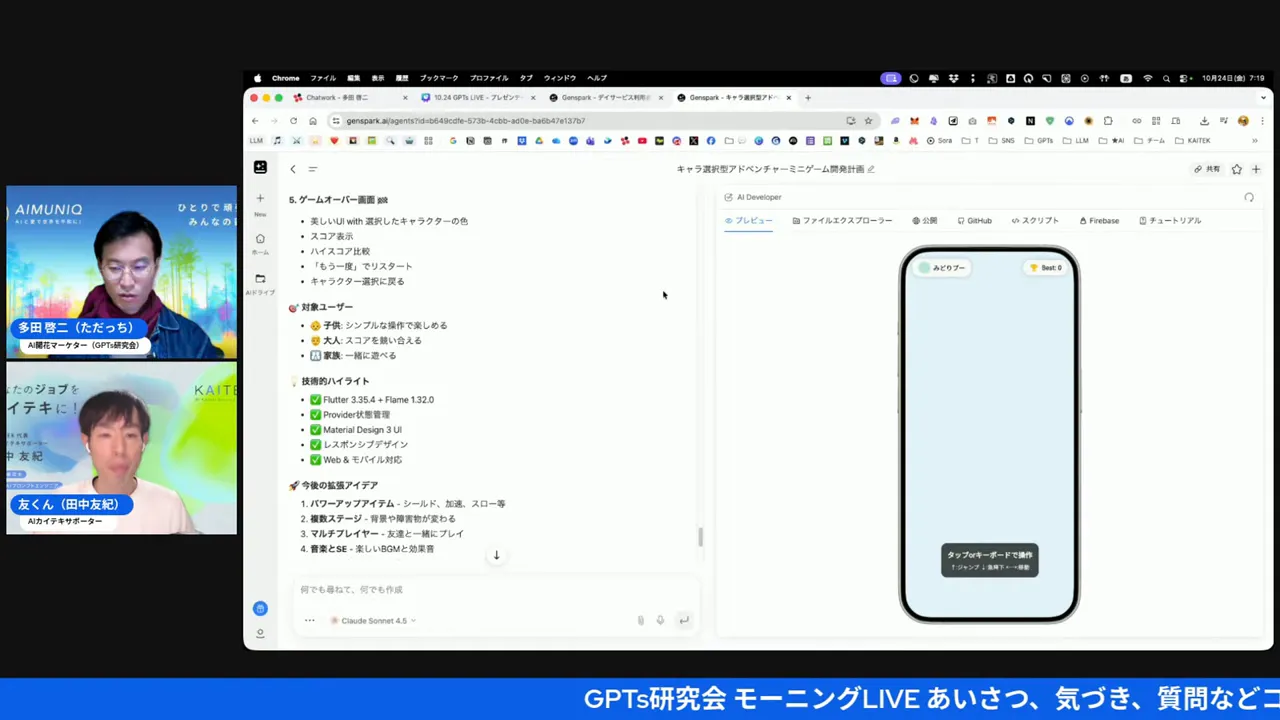

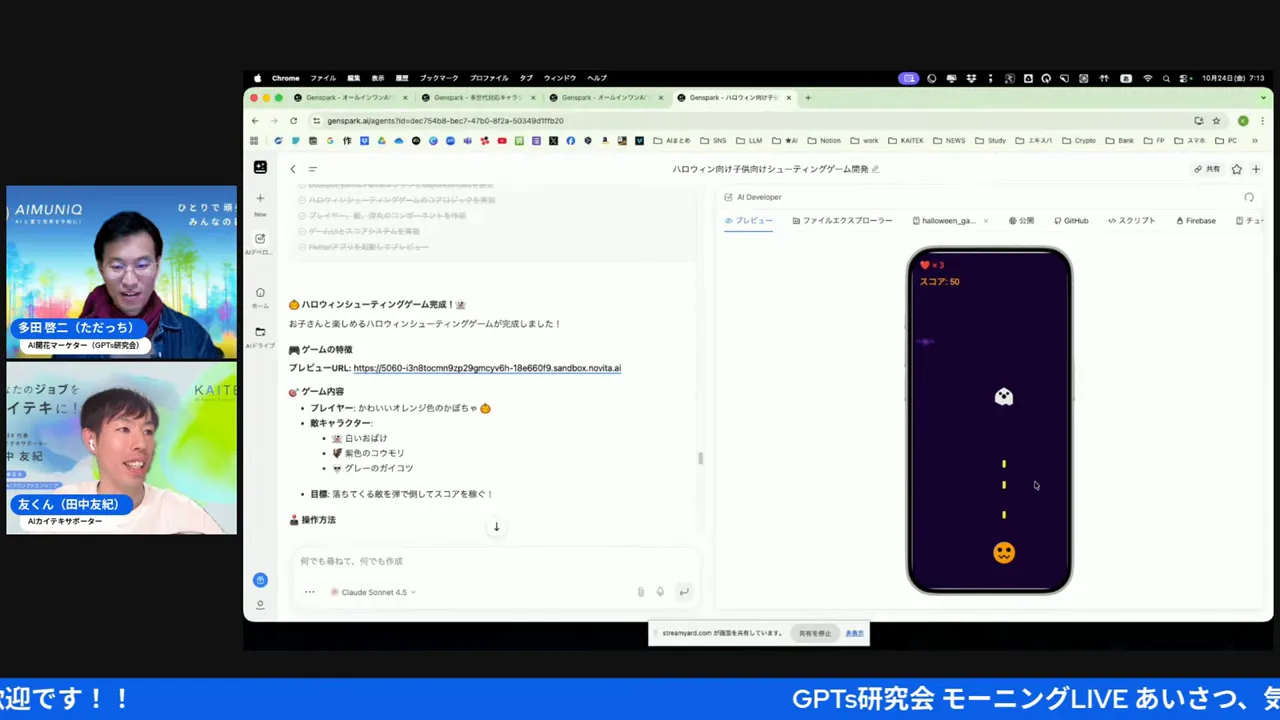

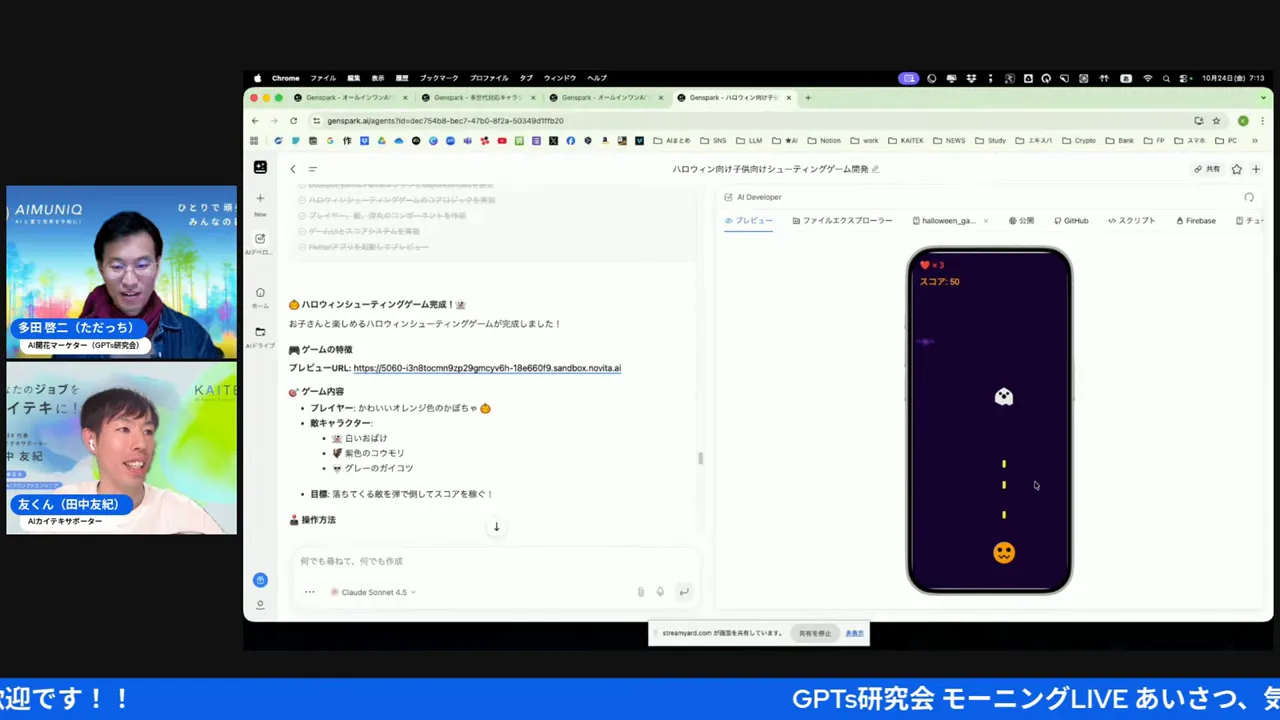

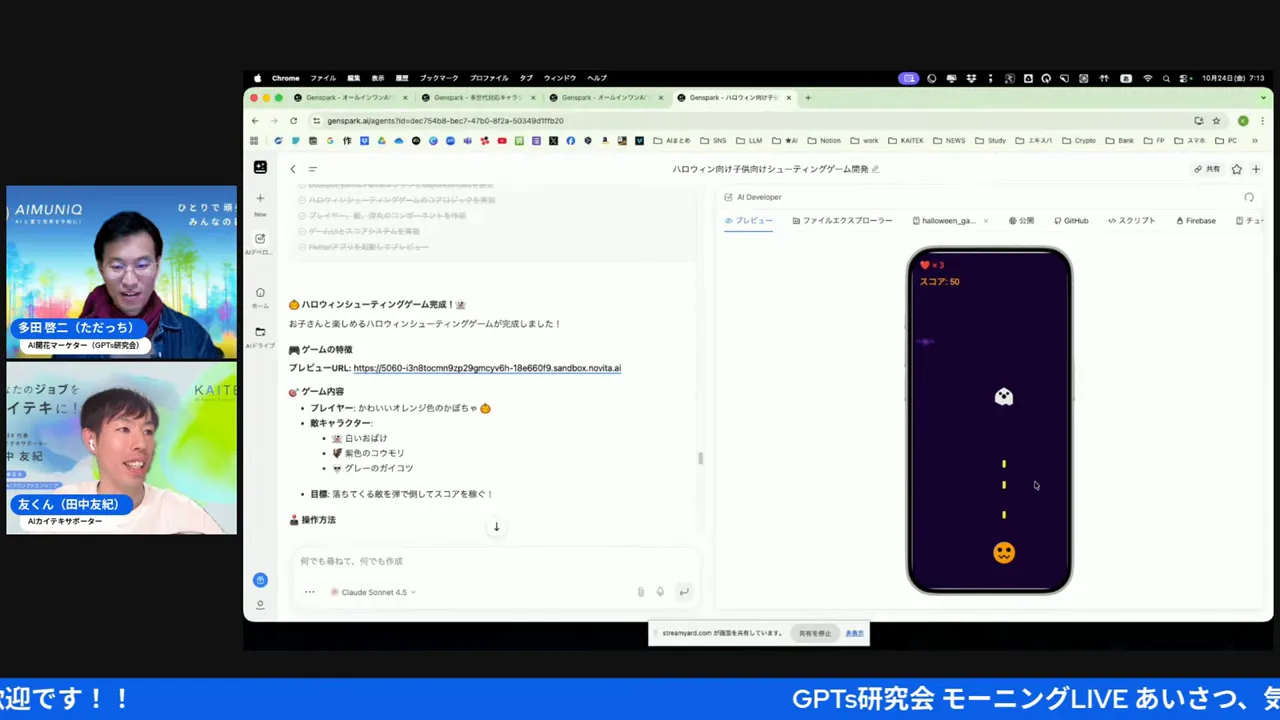

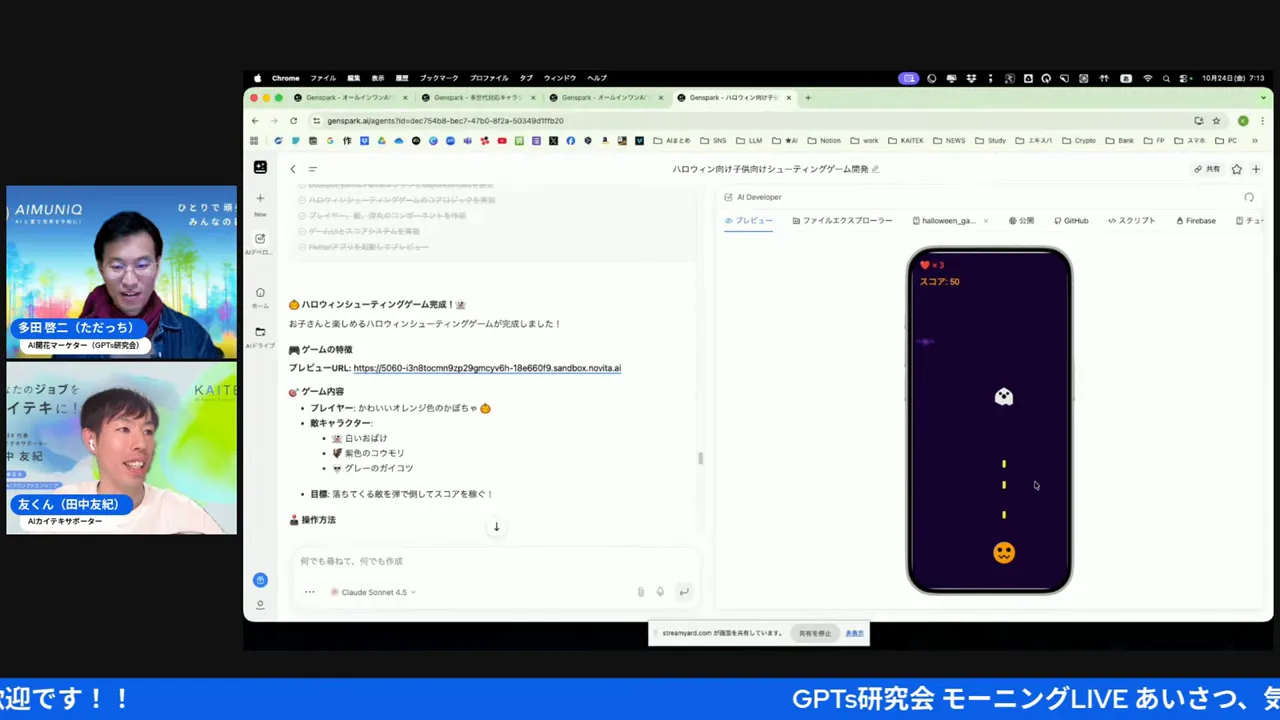

キャプチャ 3:生成されたHalloween shootingプレイ画面(12:56)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=776

ここでは操作性やスコア保存の様子を確認できます。Firebaseとの連携でスコアやユーザーデータが記録される設計でした。子供向けのシンプルゲームとしては十分な品質です。

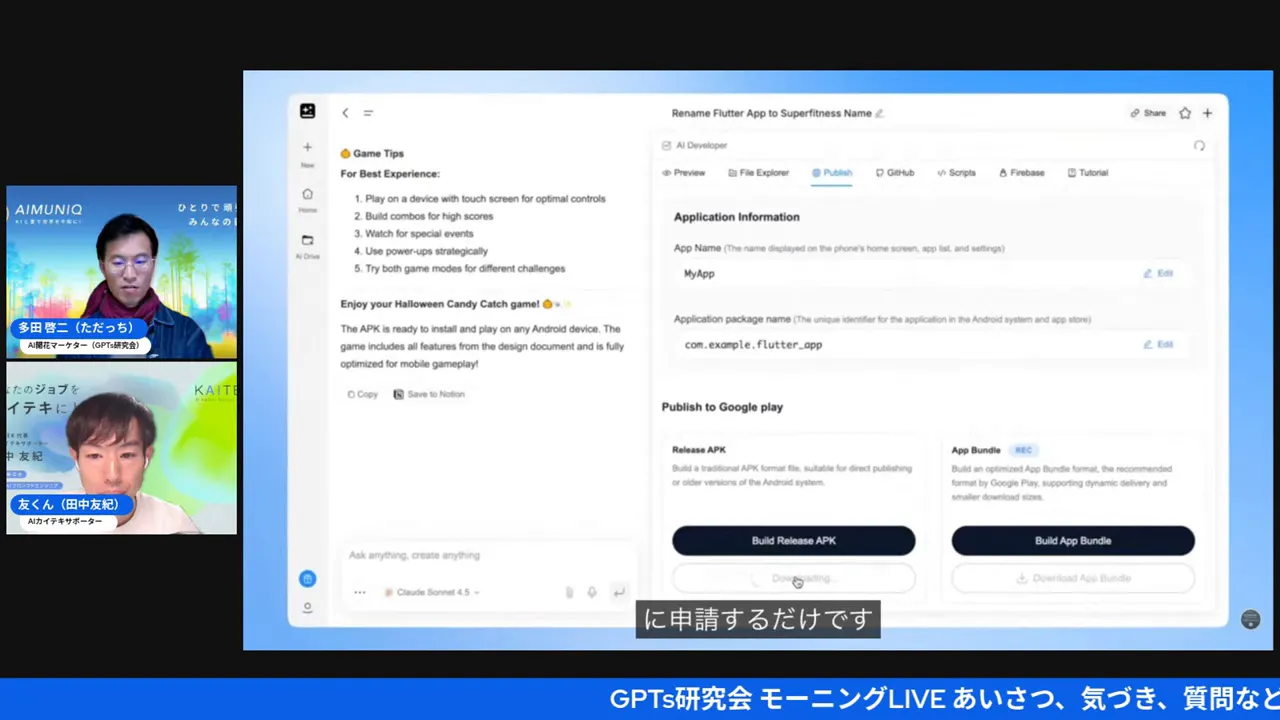

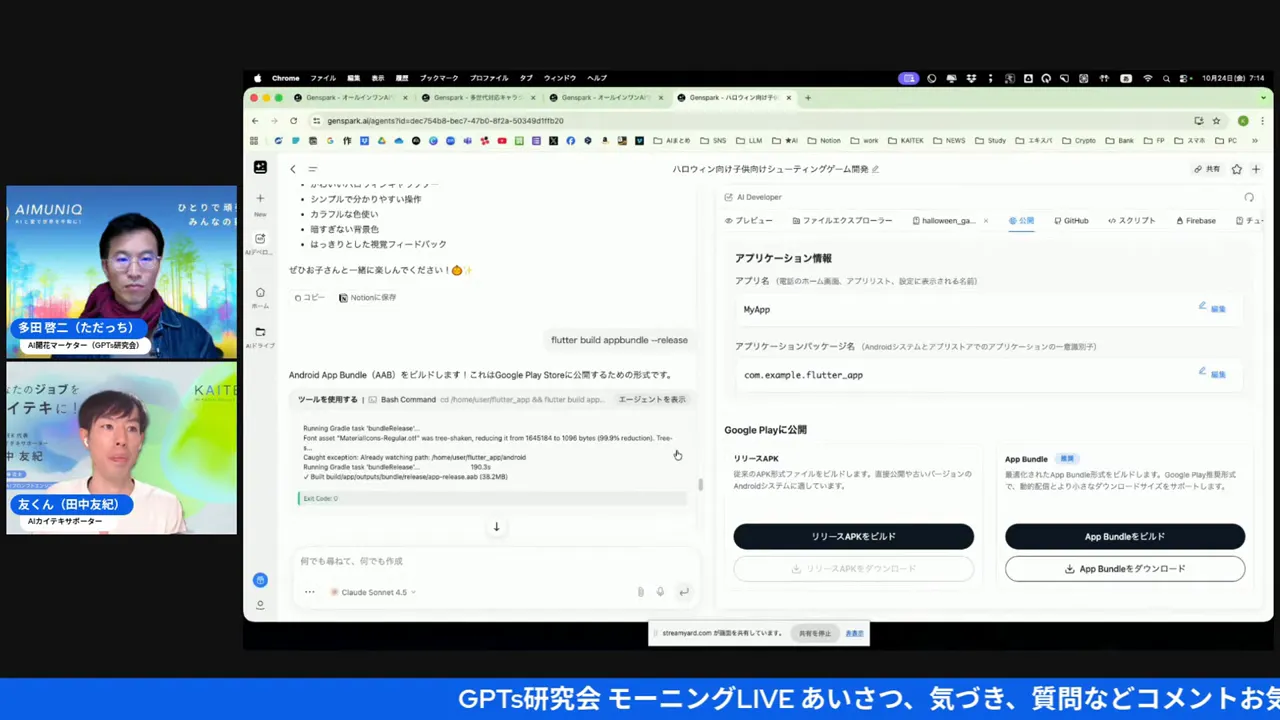

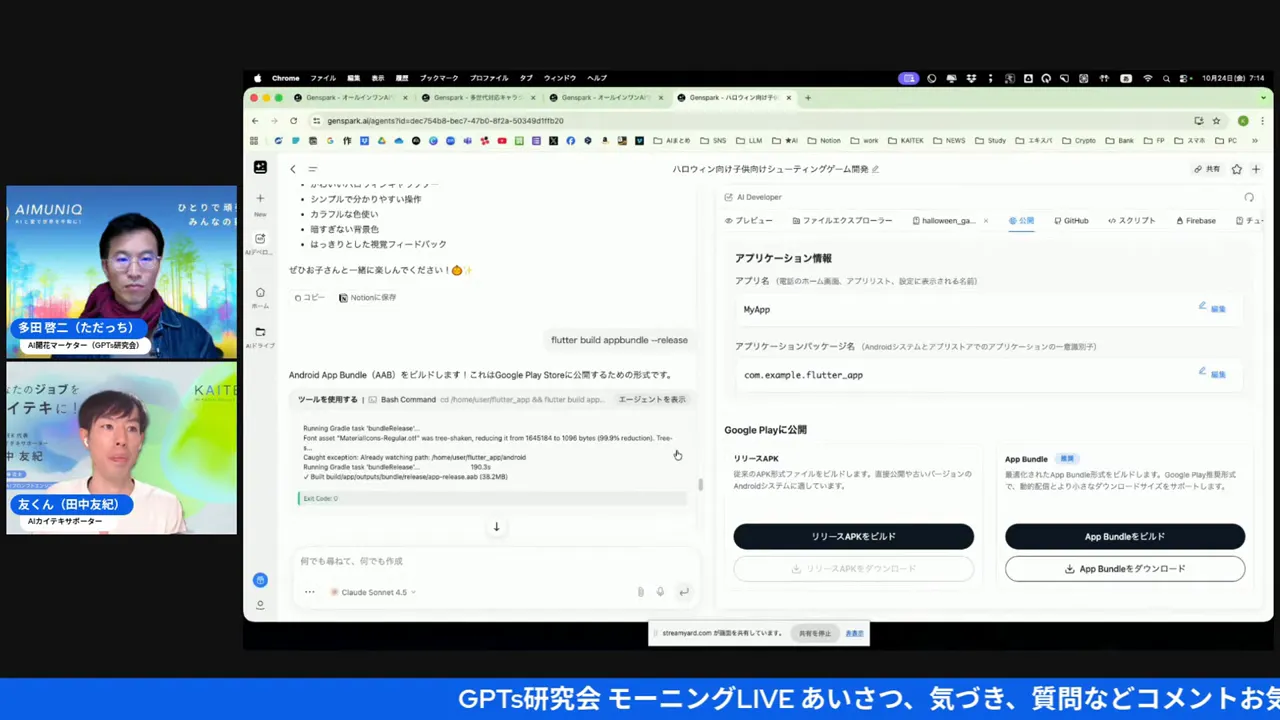

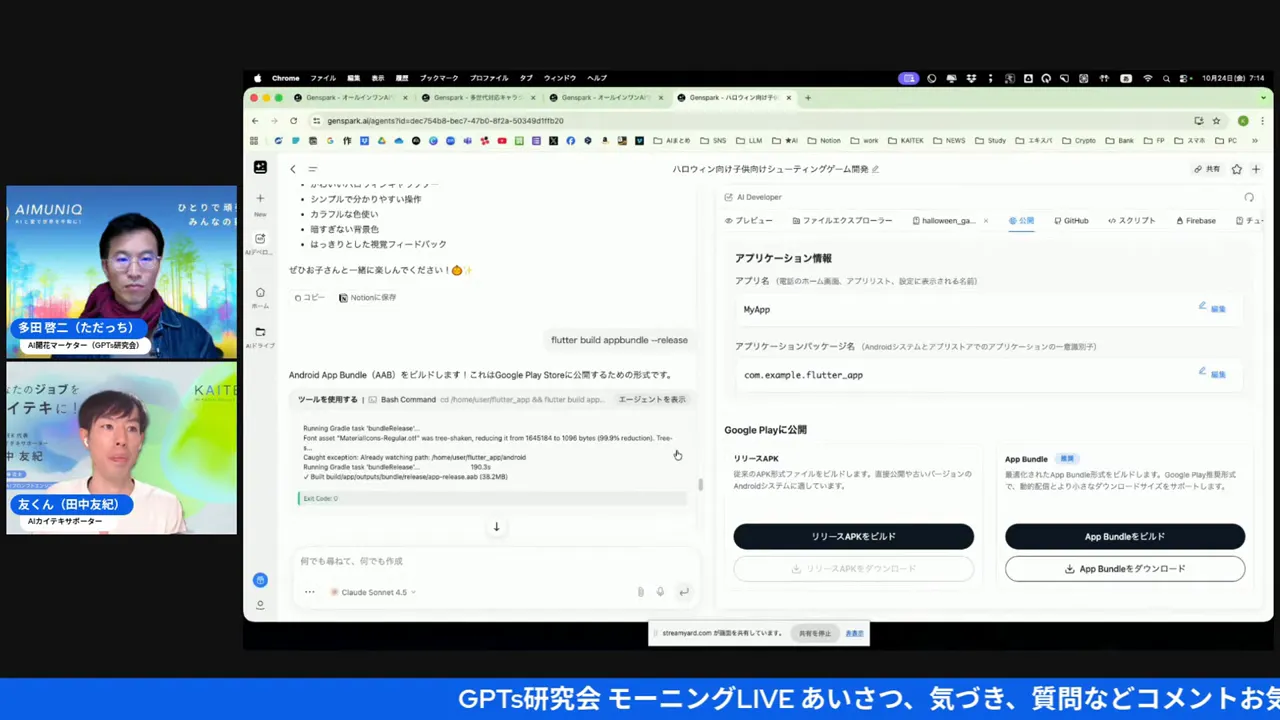

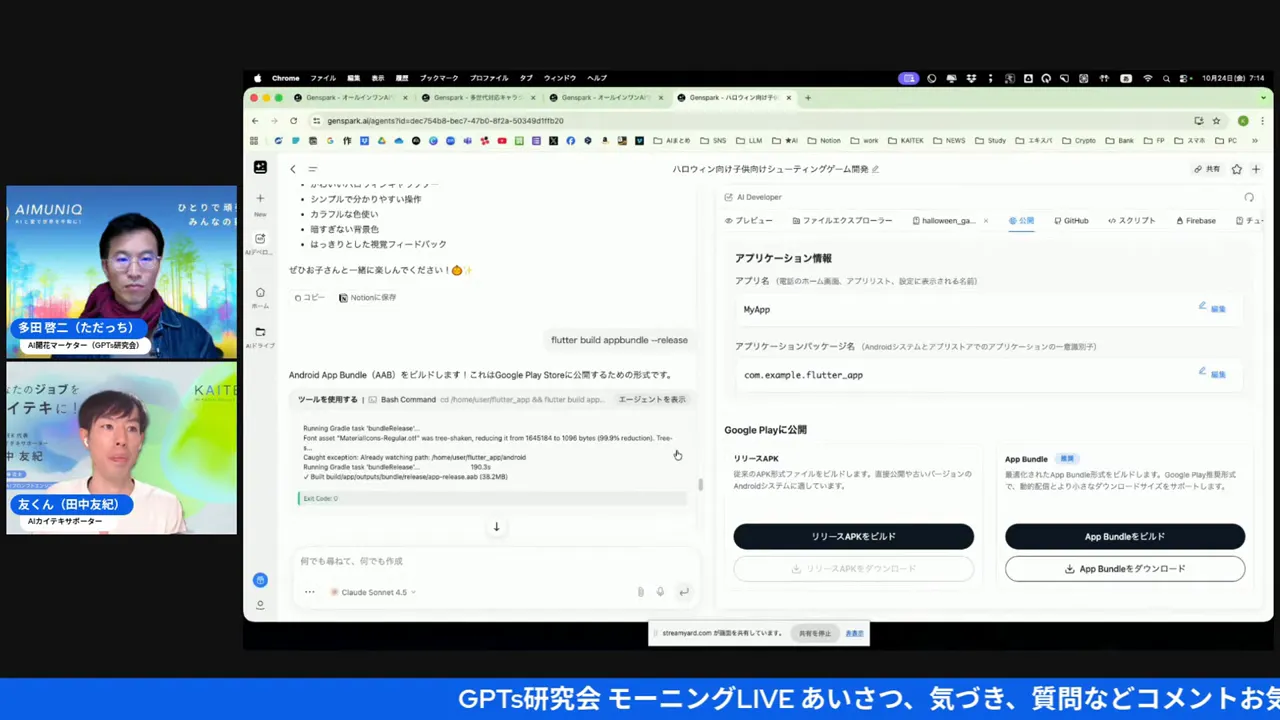

キャプチャ 4:アプリバンドル生成画面(13:40)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=820

ここでビルドを作ってダウンロードし、実際にストアへ提出できる形になります。Androidは比較的スムーズ、iOSはApple側の審査や署名設定が必要です。

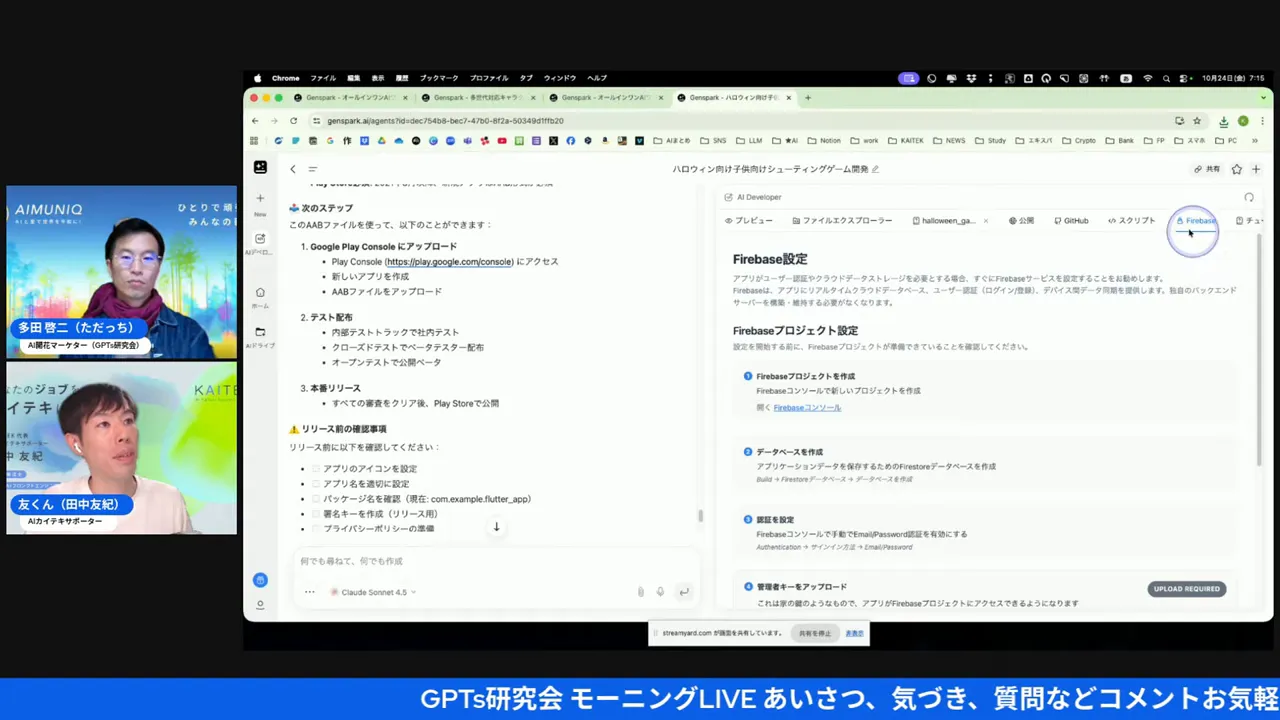

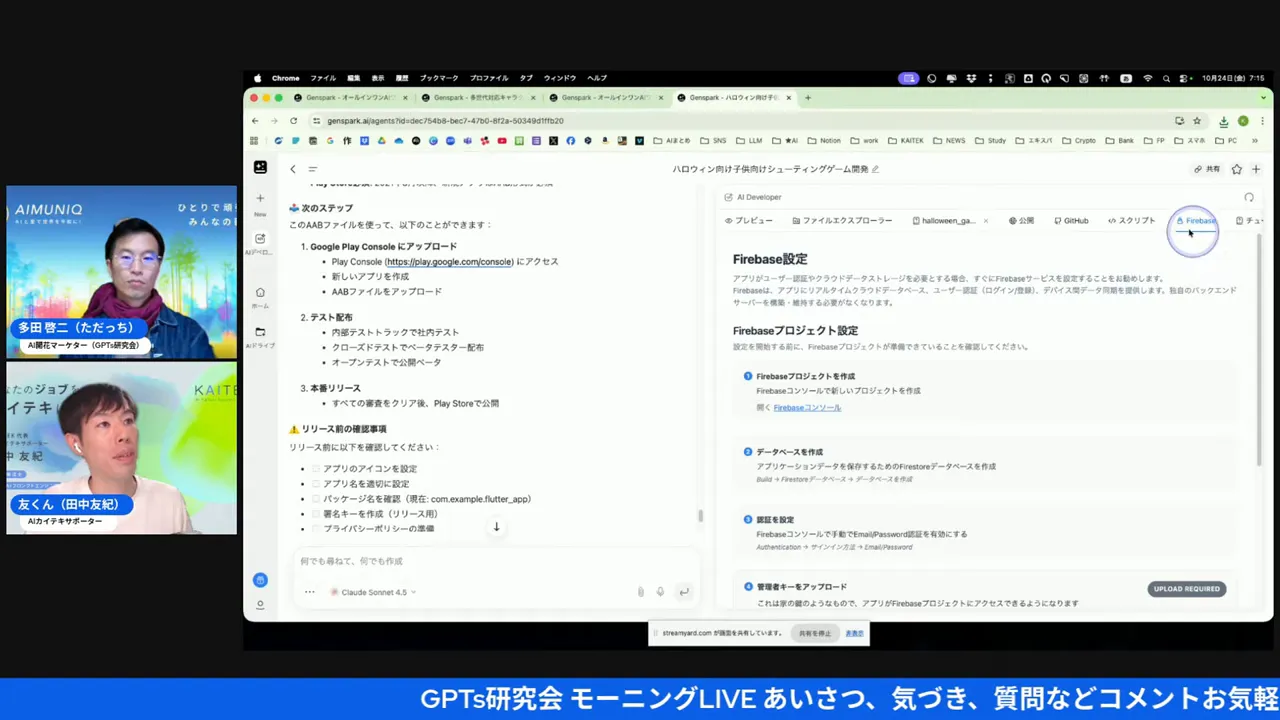

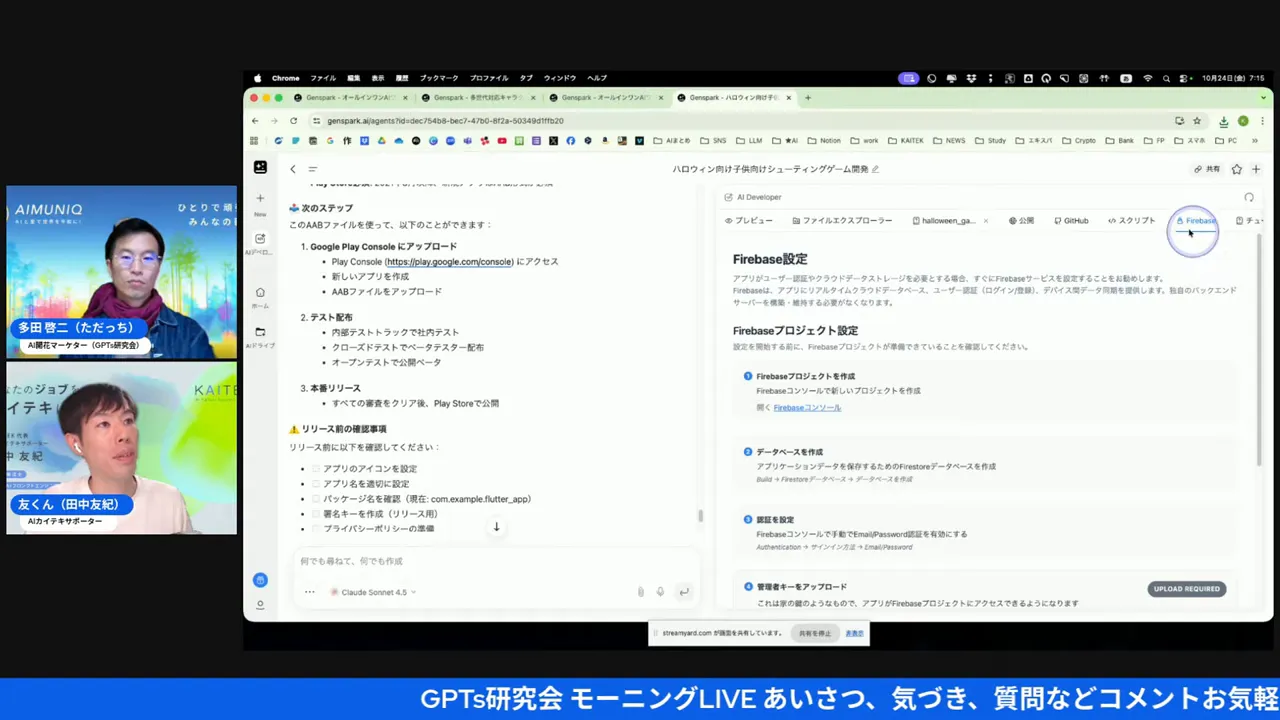

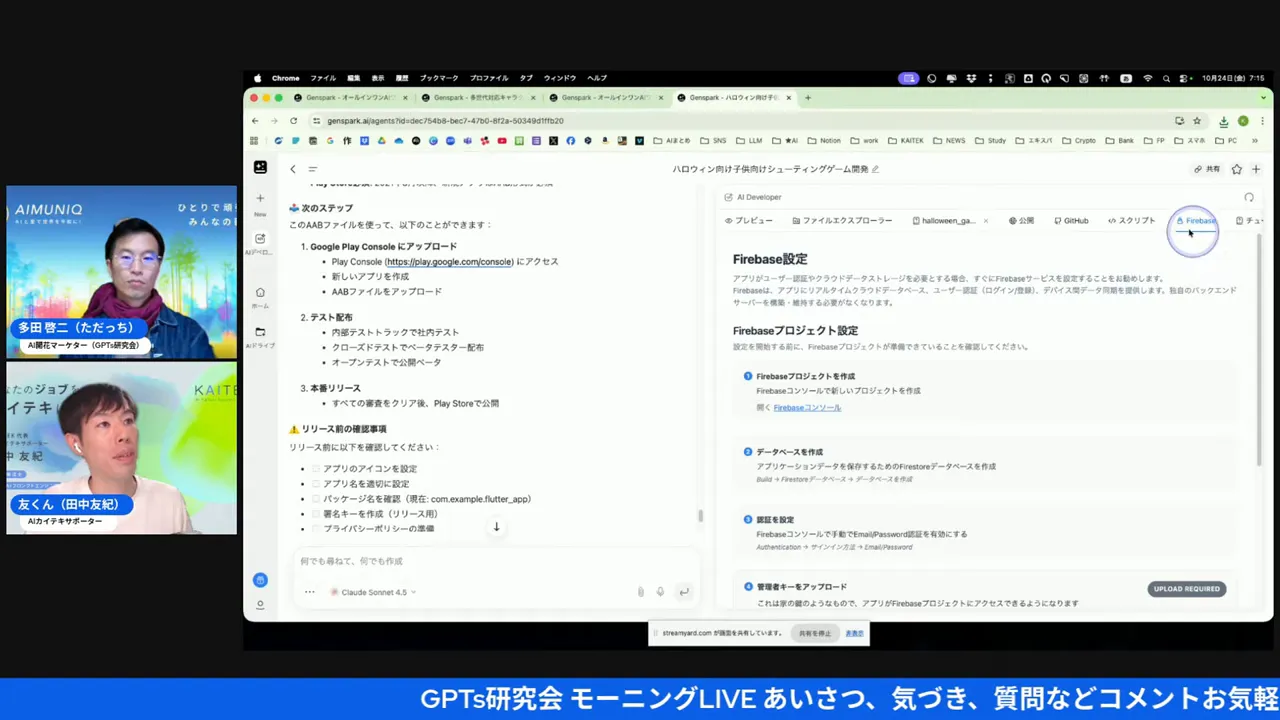

キャプチャ 5:Firebase連携イメージ(14:44)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=884

Firebaseはフロントとバックエンドをつなぐ要所。リアルタイムDBやFirestoreを使う選択ができますが、用途に応じて設計しましょう。解析はGoogle Analyticsで行えます。

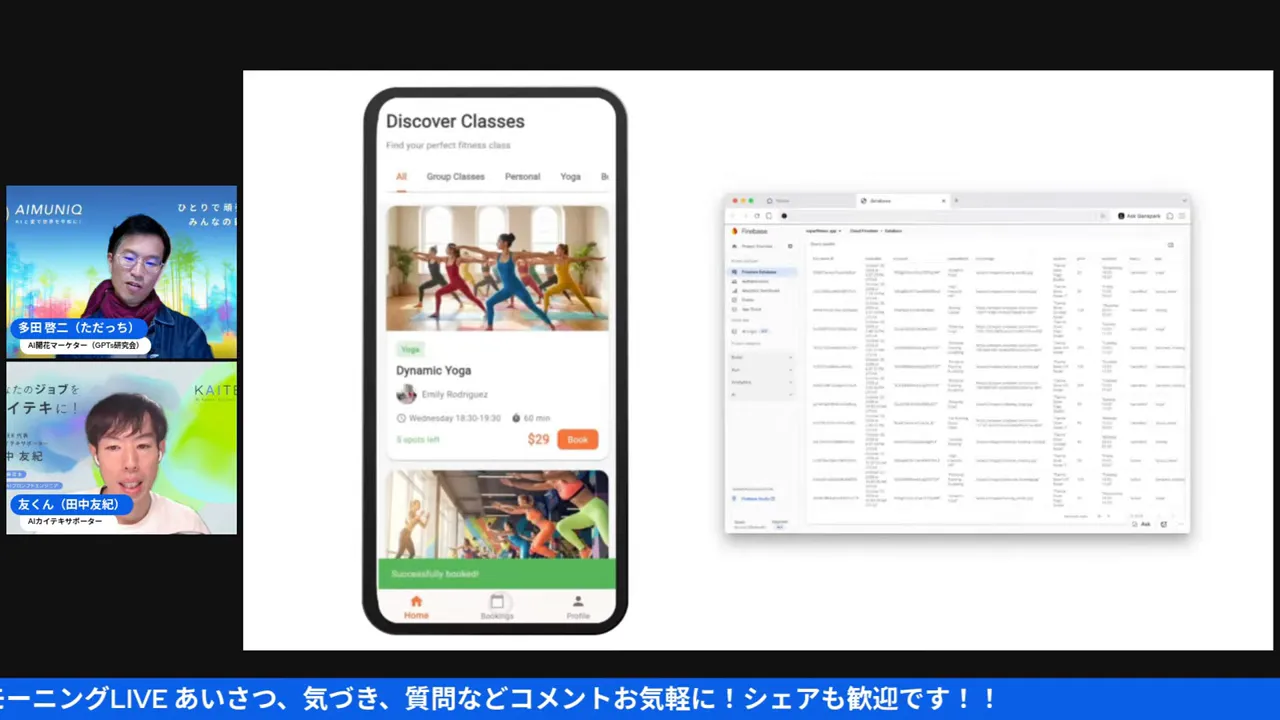

キャプチャ 6:ジム予約アプリの予約フロー(08:50)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=530

ビジネスでの利用例。ユーザーはコースを選んで予約、運営はFirebaseで受注を確認する。予約管理やキャンセル対応など細かい仕様はあとで追加可能です。

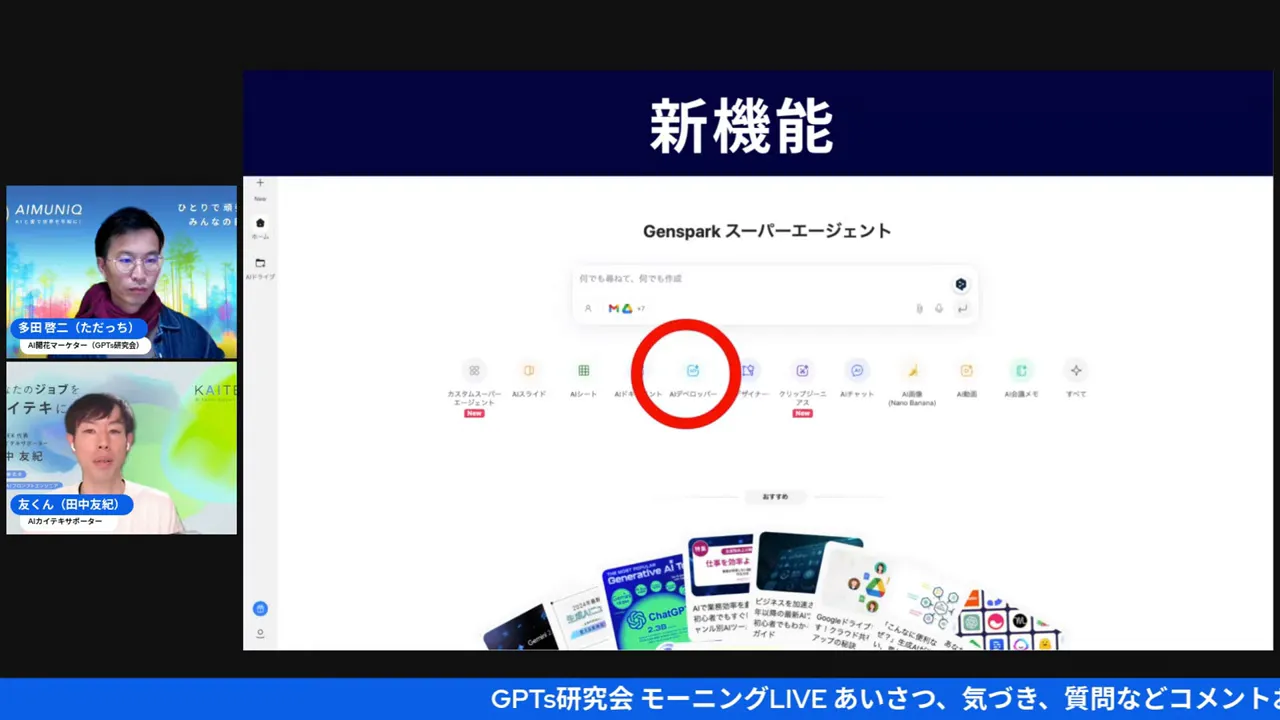

キャプチャ 7:Custom Super Agent紹介(06:27)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=387

Custom Super Agentは、単なるアプリ生成を超えて、ユーザー体験を設計するキーです。旅行アプリやレコメンド系サービスで重要な差別化要素になります。

キャプチャ 8:クレジット消費と注意点(19:24)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=1164

大量に生成をする場合はクレジット管理を注意。無料枠だけでなく、計画的に利用しましょう。

🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

ライブではChatGPTのAtlasやAgentsの話題も出てきました。個人的に注目しているのは「対話型のアイデアブラッシュアップ」と「自動化されたエージェントによるUI/UXカスタマイズ」の融合です。

- ChatGPTのブラウザ機能と連動させてアイデアを広げる

- AtlasやAgentを使ってユーザーごとのパーソナライズを自動化

- カスタムスーパーエージェントの事例(TripMindなど)は旅行業界やレコメンドに有効

これらの組み合わせは、今後“アプリを作る”というより“アプリ体験を生成する”時代を早めます。僕は特に教育や地方ビジネスの現場で活躍すると確信しています。なぜなら、差別化のポイントは「体験」だからです。

💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

僕はこれまでECや教育などで実際にサービスを立ち上げ、失敗もたくさん経験してきました。ここで、AI Developer 2.0を使う際の「成功しやすい設計」と「失敗しがちな落とし穴」を具体的に示します。

成功しやすい設計(チェックポイント)

- アイデアは最小化する:いきなりフルスペックではなく、コア機能だけでローンチ

- テストユーザーを早く作る:家族や友人を使ったユーザーテストで仮説検証

- 計測設計を最初に決める:何をKPIにするか明確に(例:予約率、継続率)

- データ設計はシンプルに:後で拡張しやすい構造にしておく

- UIはテンプレートで良い:最初は機能とUXで勝負

失敗しがちな落とし穴

- 全部自動に任せすぎる:公開前チェックを怠ると事故りやすい

- 法的対応を後回しにする:特に個人情報は要注意

- クレジットを無駄に消費するテストの繰り返し

- スケーラビリティを考えずにデータ構造を作る

あと、僕の個人的なワンポイントは「分身AIを作って運用する」こと。つまり、僕のように社長が自分の分身AIを育てて日常業務を移管していくと、運営が圧倒的に楽になります。AI Developer 2.0はその入り口として非常に相性がいいですよね。

📸 最大限のキャプチャ解説(スクリーンショット多めで丁寧に)

ここからは動画のキーシーンをスクリーンショット付きで順に説明します。各キャプチャにはタイムスタンプ付きの再生リンクを併記しておくので、実際の動きを確認しやすいはずです。

キャプチャ 1:ネイティブアプリ開発を選択(08:04)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=484

ここで「ネイティブ」を選ぶことで、AndroidやiOS向けのビルドが生成できることを確認できます。ライブではネイティブを選んで即座にゲームのプロジェクトが作られました。

キャプチャ 2:ワンプロンプトから生成(08:32)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=512

「何分で出来るのか?」「どこまで自分で修正できるのか?」が気になると思います。プロンプトの精度と修正回数で品質が上がるので、初期プロンプトはできるだけ具体的に書くのがコツです。

キャプチャ 3:生成されたHalloween shootingプレイ画面(12:56)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=776

ここでは操作性やスコア保存の様子を確認できます。Firebaseとの連携でスコアやユーザーデータが記録される設計でした。子供向けのシンプルゲームとしては十分な品質です。

キャプチャ 4:アプリバンドル生成画面(13:40)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=820

ここでビルドを作ってダウンロードし、実際にストアへ提出できる形になります。Androidは比較的スムーズ、iOSはApple側の審査や署名設定が必要です。

キャプチャ 5:Firebase連携イメージ(14:44)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=884

Firebaseはフロントとバックエンドをつなぐ要所。リアルタイムDBやFirestoreを使う選択ができますが、用途に応じて設計しましょう。解析はGoogle Analyticsで行えます。

キャプチャ 6:ジム予約アプリの予約フロー(08:50)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=530

ビジネスでの利用例。ユーザーはコースを選んで予約、運営はFirebaseで受注を確認する。予約管理やキャンセル対応など細かい仕様はあとで追加可能です。

キャプチャ 7:Custom Super Agent紹介(06:27)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=387

Custom Super Agentは、単なるアプリ生成を超えて、ユーザー体験を設計するキーです。旅行アプリやレコメンド系サービスで重要な差別化要素になります。

キャプチャ 8:クレジット消費と注意点(19:24)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=1164

大量に生成をする場合はクレジット管理を注意。無料枠だけでなく、計画的に利用しましょう。

🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

ライブではChatGPTのAtlasやAgentsの話題も出てきました。個人的に注目しているのは「対話型のアイデアブラッシュアップ」と「自動化されたエージェントによるUI/UXカスタマイズ」の融合です。

- ChatGPTのブラウザ機能と連動させてアイデアを広げる

- AtlasやAgentを使ってユーザーごとのパーソナライズを自動化

- カスタムスーパーエージェントの事例(TripMindなど)は旅行業界やレコメンドに有効

これらの組み合わせは、今後“アプリを作る”というより“アプリ体験を生成する”時代を早めます。僕は特に教育や地方ビジネスの現場で活躍すると確信しています。なぜなら、差別化のポイントは「体験」だからです。

💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

僕はこれまでECや教育などで実際にサービスを立ち上げ、失敗もたくさん経験してきました。ここで、AI Developer 2.0を使う際の「成功しやすい設計」と「失敗しがちな落とし穴」を具体的に示します。

成功しやすい設計(チェックポイント)

- アイデアは最小化する:いきなりフルスペックではなく、コア機能だけでローンチ

- テストユーザーを早く作る:家族や友人を使ったユーザーテストで仮説検証

- 計測設計を最初に決める:何をKPIにするか明確に(例:予約率、継続率)

- データ設計はシンプルに:後で拡張しやすい構造にしておく

- UIはテンプレートで良い:最初は機能とUXで勝負

失敗しがちな落とし穴

- 全部自動に任せすぎる:公開前チェックを怠ると事故りやすい

- 法的対応を後回しにする:特に個人情報は要注意

- クレジットを無駄に消費するテストの繰り返し

- スケーラビリティを考えずにデータ構造を作る

あと、僕の個人的なワンポイントは「分身AIを作って運用する」こと。つまり、僕のように社長が自分の分身AIを育てて日常業務を移管していくと、運営が圧倒的に楽になります。AI Developer 2.0はその入り口として非常に相性がいいですよね。

📸 最大限のキャプチャ解説(スクリーンショット多めで丁寧に)

ここからは動画のキーシーンをスクリーンショット付きで順に説明します。各キャプチャにはタイムスタンプ付きの再生リンクを併記しておくので、実際の動きを確認しやすいはずです。

キャプチャ 1:ネイティブアプリ開発を選択(08:04)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=484

ここで「ネイティブ」を選ぶことで、AndroidやiOS向けのビルドが生成できることを確認できます。ライブではネイティブを選んで即座にゲームのプロジェクトが作られました。

キャプチャ 2:ワンプロンプトから生成(08:32)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=512

「何分で出来るのか?」「どこまで自分で修正できるのか?」が気になると思います。プロンプトの精度と修正回数で品質が上がるので、初期プロンプトはできるだけ具体的に書くのがコツです。

キャプチャ 3:生成されたHalloween shootingプレイ画面(12:56)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=776

ここでは操作性やスコア保存の様子を確認できます。Firebaseとの連携でスコアやユーザーデータが記録される設計でした。子供向けのシンプルゲームとしては十分な品質です。

キャプチャ 4:アプリバンドル生成画面(13:40)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=820

ここでビルドを作ってダウンロードし、実際にストアへ提出できる形になります。Androidは比較的スムーズ、iOSはApple側の審査や署名設定が必要です。

キャプチャ 5:Firebase連携イメージ(14:44)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=884

Firebaseはフロントとバックエンドをつなぐ要所。リアルタイムDBやFirestoreを使う選択ができますが、用途に応じて設計しましょう。解析はGoogle Analyticsで行えます。

キャプチャ 6:ジム予約アプリの予約フロー(08:50)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=530

ビジネスでの利用例。ユーザーはコースを選んで予約、運営はFirebaseで受注を確認する。予約管理やキャンセル対応など細かい仕様はあとで追加可能です。

キャプチャ 7:Custom Super Agent紹介(06:27)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=387

Custom Super Agentは、単なるアプリ生成を超えて、ユーザー体験を設計するキーです。旅行アプリやレコメンド系サービスで重要な差別化要素になります。

キャプチャ 8:クレジット消費と注意点(19:24)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=1164

大量に生成をする場合はクレジット管理を注意。無料枠だけでなく、計画的に利用しましょう。

🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

ライブではChatGPTのAtlasやAgentsの話題も出てきました。個人的に注目しているのは「対話型のアイデアブラッシュアップ」と「自動化されたエージェントによるUI/UXカスタマイズ」の融合です。

- ChatGPTのブラウザ機能と連動させてアイデアを広げる

- AtlasやAgentを使ってユーザーごとのパーソナライズを自動化

- カスタムスーパーエージェントの事例(TripMindなど)は旅行業界やレコメンドに有効

これらの組み合わせは、今後“アプリを作る”というより“アプリ体験を生成する”時代を早めます。僕は特に教育や地方ビジネスの現場で活躍すると確信しています。なぜなら、差別化のポイントは「体験」だからです。

💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

僕はこれまでECや教育などで実際にサービスを立ち上げ、失敗もたくさん経験してきました。ここで、AI Developer 2.0を使う際の「成功しやすい設計」と「失敗しがちな落とし穴」を具体的に示します。

成功しやすい設計(チェックポイント)

- アイデアは最小化する:いきなりフルスペックではなく、コア機能だけでローンチ

- テストユーザーを早く作る:家族や友人を使ったユーザーテストで仮説検証

- 計測設計を最初に決める:何をKPIにするか明確に(例:予約率、継続率)

- データ設計はシンプルに:後で拡張しやすい構造にしておく

- UIはテンプレートで良い:最初は機能とUXで勝負

失敗しがちな落とし穴

- 全部自動に任せすぎる:公開前チェックを怠ると事故りやすい

- 法的対応を後回しにする:特に個人情報は要注意

- クレジットを無駄に消費するテストの繰り返し

- スケーラビリティを考えずにデータ構造を作る

あと、僕の個人的なワンポイントは「分身AIを作って運用する」こと。つまり、僕のように社長が自分の分身AIを育てて日常業務を移管していくと、運営が圧倒的に楽になります。AI Developer 2.0はその入り口として非常に相性がいいですよね。

📸 最大限のキャプチャ解説(スクリーンショット多めで丁寧に)

ここからは動画のキーシーンをスクリーンショット付きで順に説明します。各キャプチャにはタイムスタンプ付きの再生リンクを併記しておくので、実際の動きを確認しやすいはずです。

キャプチャ 1:ネイティブアプリ開発を選択(08:04)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=484

ここで「ネイティブ」を選ぶことで、AndroidやiOS向けのビルドが生成できることを確認できます。ライブではネイティブを選んで即座にゲームのプロジェクトが作られました。

キャプチャ 2:ワンプロンプトから生成(08:32)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=512

「何分で出来るのか?」「どこまで自分で修正できるのか?」が気になると思います。プロンプトの精度と修正回数で品質が上がるので、初期プロンプトはできるだけ具体的に書くのがコツです。

キャプチャ 3:生成されたHalloween shootingプレイ画面(12:56)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=776

ここでは操作性やスコア保存の様子を確認できます。Firebaseとの連携でスコアやユーザーデータが記録される設計でした。子供向けのシンプルゲームとしては十分な品質です。

キャプチャ 4:アプリバンドル生成画面(13:40)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=820

ここでビルドを作ってダウンロードし、実際にストアへ提出できる形になります。Androidは比較的スムーズ、iOSはApple側の審査や署名設定が必要です。

キャプチャ 5:Firebase連携イメージ(14:44)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=884

Firebaseはフロントとバックエンドをつなぐ要所。リアルタイムDBやFirestoreを使う選択ができますが、用途に応じて設計しましょう。解析はGoogle Analyticsで行えます。

キャプチャ 6:ジム予約アプリの予約フロー(08:50)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=530

ビジネスでの利用例。ユーザーはコースを選んで予約、運営はFirebaseで受注を確認する。予約管理やキャンセル対応など細かい仕様はあとで追加可能です。

キャプチャ 7:Custom Super Agent紹介(06:27)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=387

Custom Super Agentは、単なるアプリ生成を超えて、ユーザー体験を設計するキーです。旅行アプリやレコメンド系サービスで重要な差別化要素になります。

キャプチャ 8:クレジット消費と注意点(19:24)

リンク:https://youtu.be/J9f17Y9xmxo?t=1164

大量に生成をする場合はクレジット管理を注意。無料枠だけでなく、計画的に利用しましょう。

🧠 ChatGPTブラウザ、Atlas、Agentsとの連携(未来展望)

ライブではChatGPTのAtlasやAgentsの話題も出てきました。個人的に注目しているのは「対話型のアイデアブラッシュアップ」と「自動化されたエージェントによるUI/UXカスタマイズ」の融合です。

- ChatGPTのブラウザ機能と連動させてアイデアを広げる

- AtlasやAgentを使ってユーザーごとのパーソナライズを自動化

- カスタムスーパーエージェントの事例(TripMindなど)は旅行業界やレコメンドに有効

これらの組み合わせは、今後“アプリを作る”というより“アプリ体験を生成する”時代を早めます。僕は特に教育や地方ビジネスの現場で活躍すると確信しています。なぜなら、差別化のポイントは「体験」だからです。

💡 私(ひろくん)の実践的アドバイスと改善案

僕はこれまでECや教育などで実際にサービスを立ち上げ、失敗もたくさん経験してきました。ここで、AI Developer 2.0を使う際の「成功しやすい設計」と「失敗しがちな落とし穴」を具体的に示します。

成功しやすい設計(チェックポイント)

- アイデアは最小化する:いきなりフルスペックではなく、コア機能だけでローンチ

- テストユーザーを早く作る:家族や友人を使ったユーザーテストで仮説検証

- 計測設計を最初に決める:何をKPIにするか明確に(例:予約率、継続率)

- データ設計はシンプルに:後で拡張しやすい構造にしておく

- UIはテンプレートで良い:最初は機能とUXで勝負

失敗しがちな落とし穴

- 全部自動に任せすぎる:公開前チェックを怠ると事故りやすい

- 法的対応を後回しにする:特に個人情報は要注意

- クレジットを無駄に消費するテストの繰り返し

- スケーラビリティを考えずにデータ構造を作る

あと、僕の個人的なワンポイントは「分身AIを作って運用する」こと。つまり、僕のように社長が自分の分身AIを育てて日常業務を移管していくと、運営が圧倒的に楽になります。AI Developer 2.0はその入り口として非常に相性がいいですよね。

もしこの内容で「もっと詳しく実践を一緒にやって欲しい」「セミナーで実機に触れたい」という人がいたら、ぜひ次のライブやワークショップで会いましょう。僕はいつでも「分身AIで社長無人化計画」を一緒に回す仲間を歓迎します。

最後に、この記事で紹介した動画リンクはこちらです(もう一度貼っておきます):

長くなりましたが、ここまで読んでくれて本当にありがとう。ひろくんでした。愛と感謝を込めて。ワクワク夢中で行きましょう!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`