どうも、みなさん。3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO、50kgダイエット経験あり、ご飯も家族も愛する田中啓之(ひろくん)です。今回のモーニングLIVE(AI氣道配信)は情報量がめちゃ濃かったので、僕の観点(=分身AIの代弁)で「実務で役立つ、すぐ試せる」形に整理していきますよ。今日は特に「ローカルで動くGPT(GPT OSS)、Google系の新機能群、画像/動画系生成AI、そして教育分野への応用」が中心でした。朝から目が冴える良い回だったね。では行きますよ〜。

Table of Contents

- 🧭 本記事の目的(ひろくんの立ち位置と読者)

- ⚙️ GPTs(GPT OSS)を“手元”で動かす意味と実際のやり方

- 📚 OpenAIのStudy Mode(学習モード)とGuided Learningの衝撃

- 🖼️ Grok Imagine / Gemini(Genie) / Midjourney — 画像・動画系の最新動向

- 🔎 NotebookLM / Video Overview — 情報整理と学習体験の強化

- ⚡ Manas(マナス?)のワイドリサーチとスプレッドシート出力 — 情報収集の革命

- 🔊 音声・ボイスモードの刷新 — ChatGPT Voiceの進化

- 🔐 ビジネス面の考察:リスク、規制、そして新しい商機

- 🛠️ ひろくん式:今すぐ試せる実践プラン(3ステップ)

- 📣 GPTs研究会・その他イベント情報(現地参加おすすめ)

- 📸 配信からのおすすめスクリーンショット(主要キャプチャ)

- 🧩 現場で気をつけるべき“細かい”ポイント(運用ルール)

- 🔁 まとめ(キーとなるアクションと僕からの提案)

- ❓ FAQ — よくある質問と回答(ひろくん視点)

- 👋 最後に — ひろくんからのメッセージ

🧭 本記事の目的(ひろくんの立ち位置と読者)

このレポートは、AIをビジネスに取り入れたい中小企業オーナー、コンテンツ制作者、教育関係者、そしてAIに興味ある個人事業主向けに書いています。技術的な話も入れつつ、実用面で「何をすぐにやれば良いか」をステップで示します。僕の口調で忖度ゼロかつ親しみを込めて書くので、いつもの講座感覚で読んでくださいね。

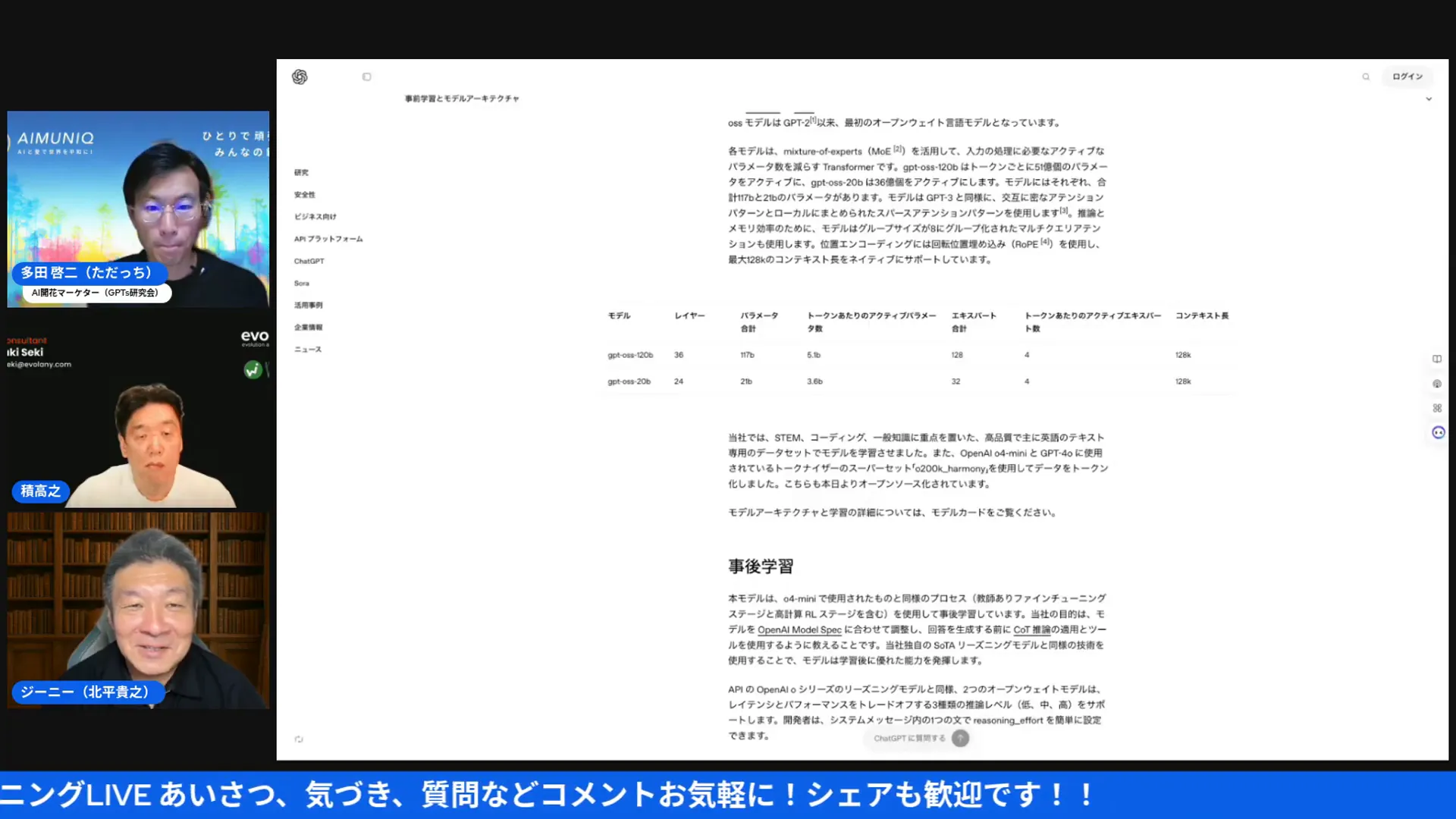

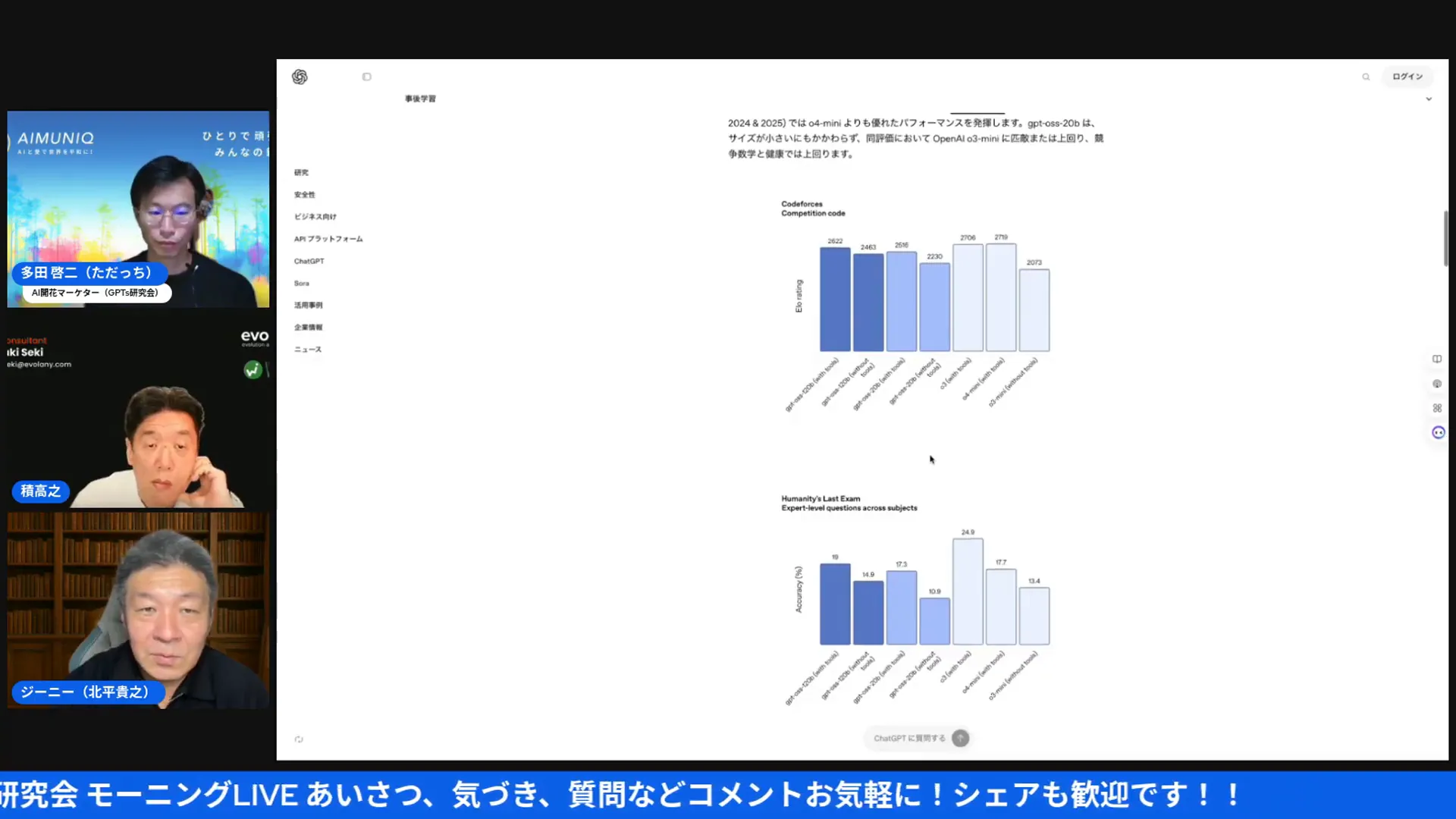

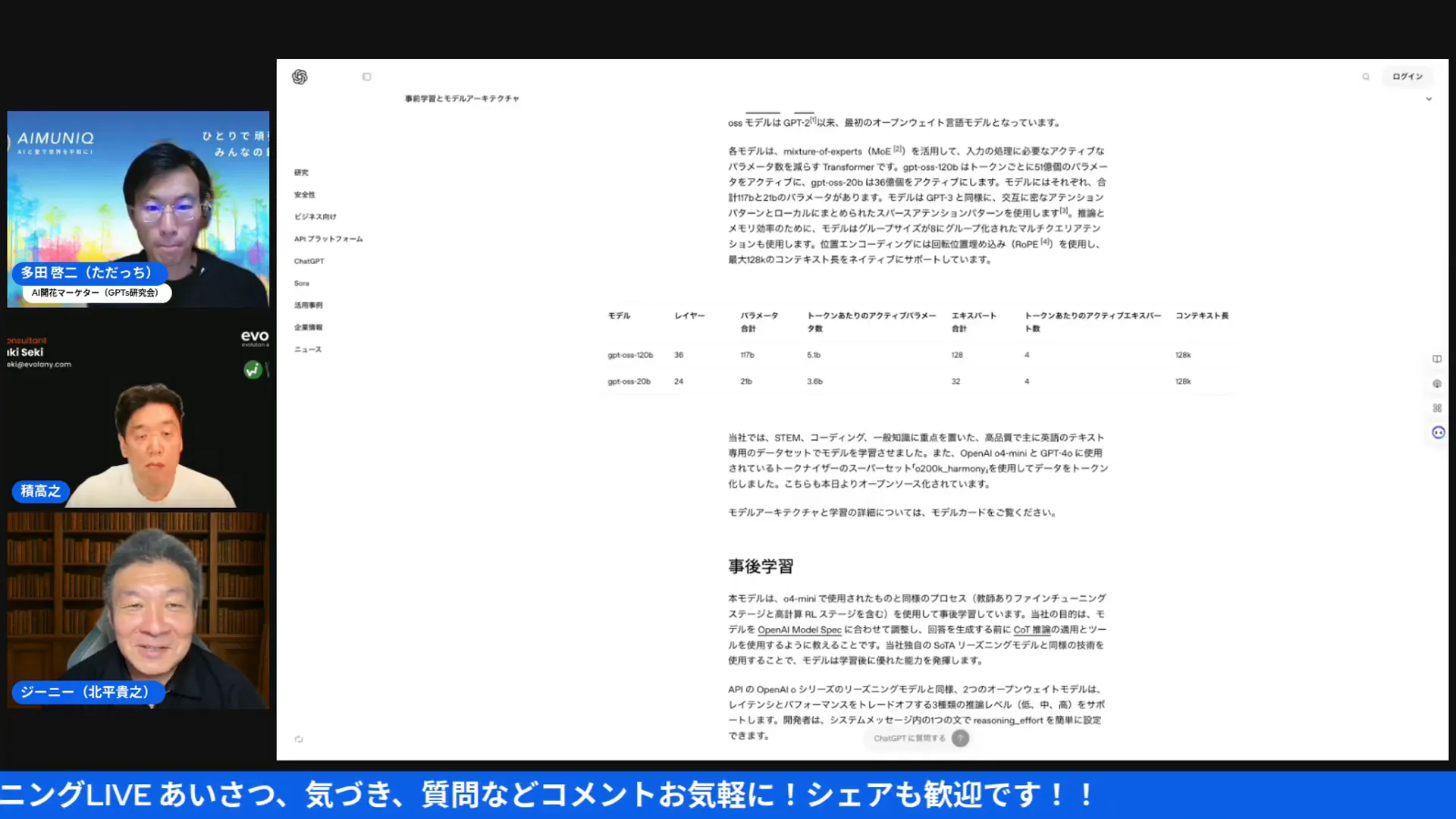

まず冒頭で話題になったのは「GPT OSS(GPTsのオープンソース版)」でした。これ、マジでゲームチェンジャーです。

⚙️ GPT OSSを“手元”で動かす意味と実際のやり方

ポイントは「手元で生成系モデルが動く」ということ。つまり機密データを外に出さずにChatGPT相当の体験を社内や個人PCで得られる。これが何を意味するか、僕の言葉で整理します。

なぜ“手元で動かす”ことが重要か

- 機密保持:議事録や顧客情報、医療データなど外部に出せない情報を扱う業界(クリニック、士業、金融など)での導入障壁が一気に下がる。

- レイテンシの改善:APIラウンドトリップがない分、応答速度がリアルタイムに近い。

- カスタマイズ性:社内固有のテンプレやプロンプトをそのままモデルに組み込み、社内向けチューニングが可能。

どんなマシンで動くのか(実例)

配信で紹介されていたのは、20B(200億パラメータ)モデルが16GBのM2 MacBook Airギリギリで動くケース、そして128GB級のデスクトップ(Ryzen AI 9 3950? 表記揺れありだが要はAI向け高性能CPU+大量メモリ)ではフルに動作するという話。

実務的には、モバイルノートで軽めのモデル(20Bクラス)を動かして、より重い処理は社内のデスクトップやサーバで実行する“役割分担”が現実的だね。僕ならまずは24GB以上のRAMを持つワークステーションを検討しますよ。

推奨セットアップ(ひろくん式:初心者〜中級向け)

- まずはLM Studioや類似ツールで20Bクラスを試す(ローカルで動かせるか確認)。

- 性能不足を感じたら、社内に1台Ryzen AI系デスクトップ(メモリ128GB)を立てる。

- 機密データの取り扱いルールを整備(誰がどのデータをモデルに渡すかを明確化)。

- 定期的にモデルを更新・チューニング。社内FAQをモデルに埋め込み運用する。

結論:GPT OSSは「リスクを下げ、選択肢を増やす」ための強力な武器。導入コストは機器により上下するが、情報漏洩リスク低減の価値を考えれば投資に値するよ。

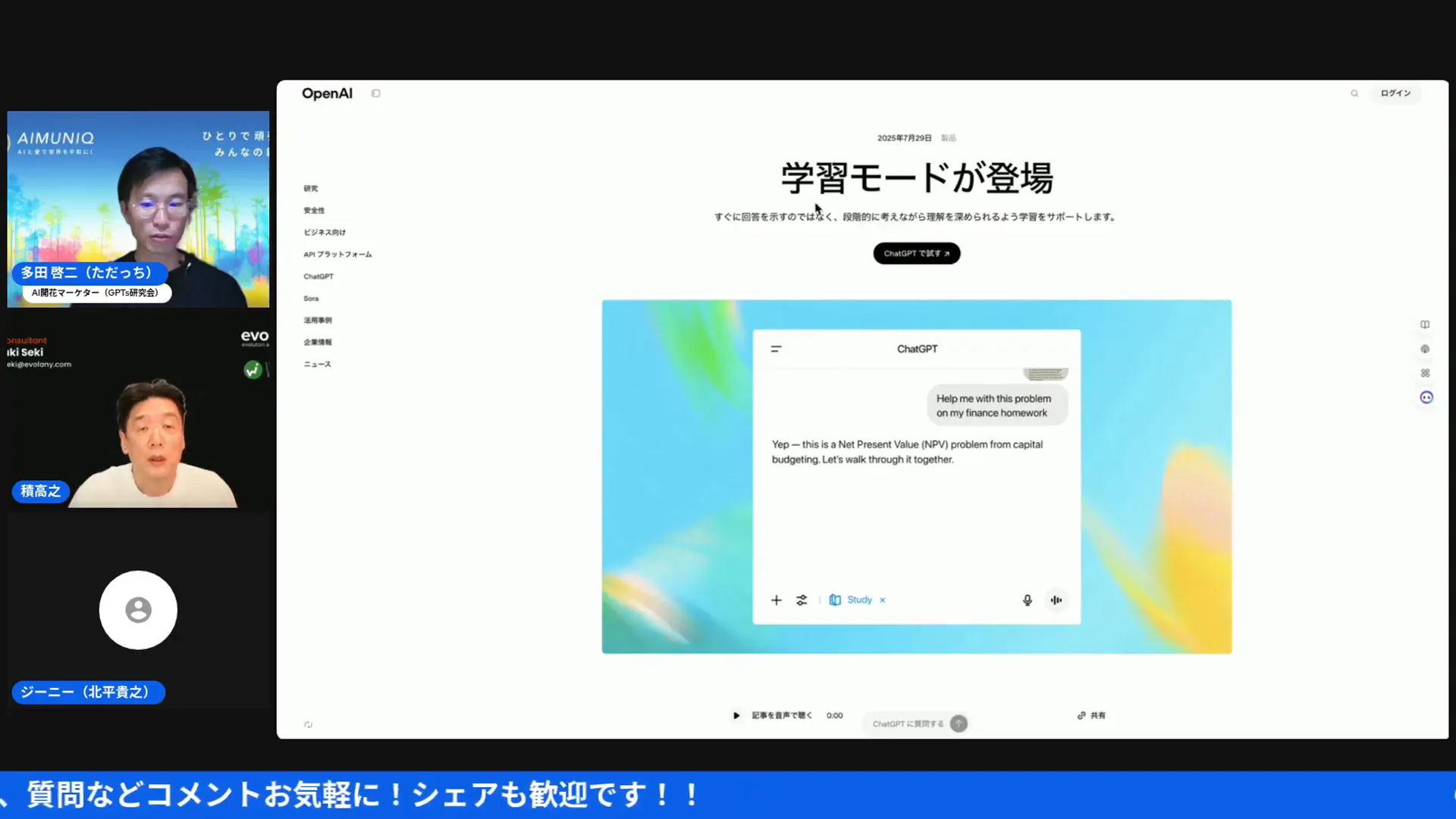

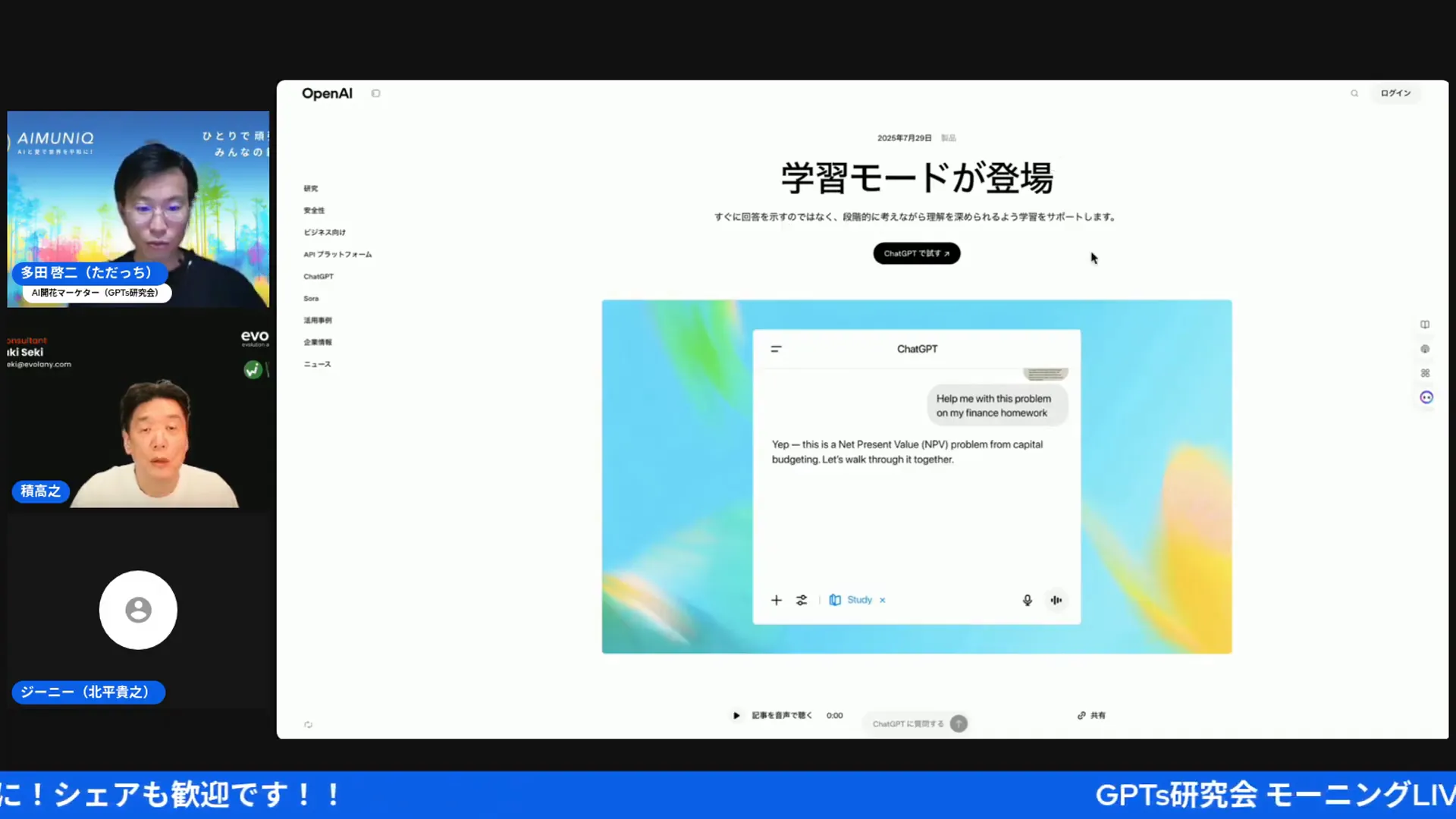

📚 OpenAIのStudy Mode(学習モード)とGuided Learningの衝撃

OpenAIが出したStudy Mode(スタディモード)は、ただ答えを返すだけじゃなくて「段階的に学ばせる」モードです。子ども向けのクイズ作成、大学での授業設計、ビジネスの新サービスのオンボーディングなど、使いみちは多岐にわたります。

どう違うのか? — 会話モード vs 学習モード

- 会話モード:質問に即答してほしいとき。アドバイスや作業指示向け。

- 学習モード:ユーザーに問いを返しつつ、理解を深めさせていく(段階学習)。教育用途に最適。

僕が注目したのは、教育現場だけじゃなく「社内研修」「顧客向けオンボーディング」「コンテンツクリエイターのスキル育成」でも爆発的に使える点。例えば、営業トークのロールプレイを段階的に行うことで、スキルの定着が早まるんだよね。

現場での活用アイデア(実用例)

- 会議議事録をただ要約するだけでなく、重要度に応じて後日クイズ化してメンバーの理解度をチェック。

- 新入社員研修で課題を段階的に提示し、理解度に応じて次の課題を出す自動学習フロー。

- 趣味・創作系のユーザー向けに、表現力を伸ばす「練習問題集」を自動生成。

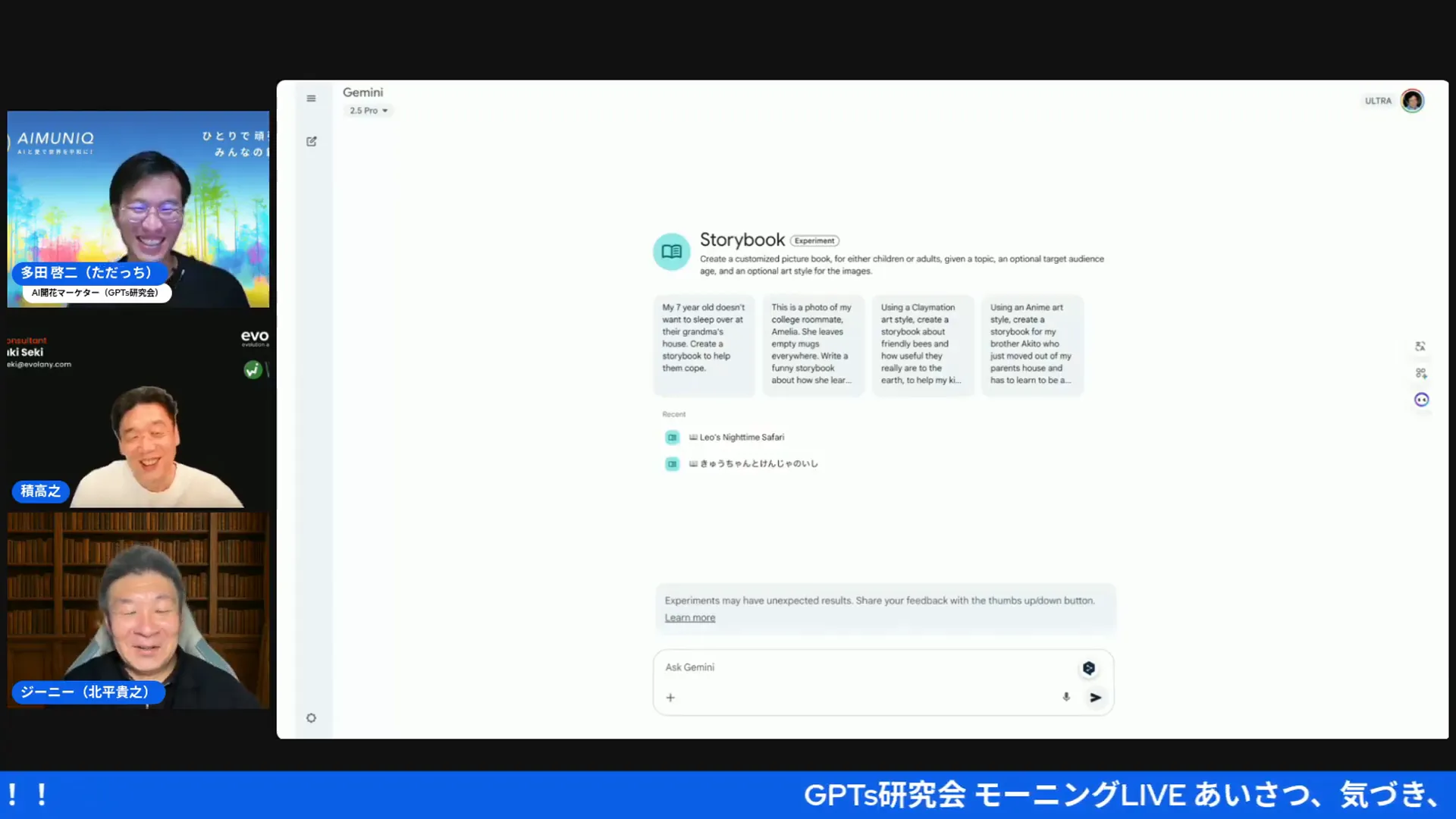

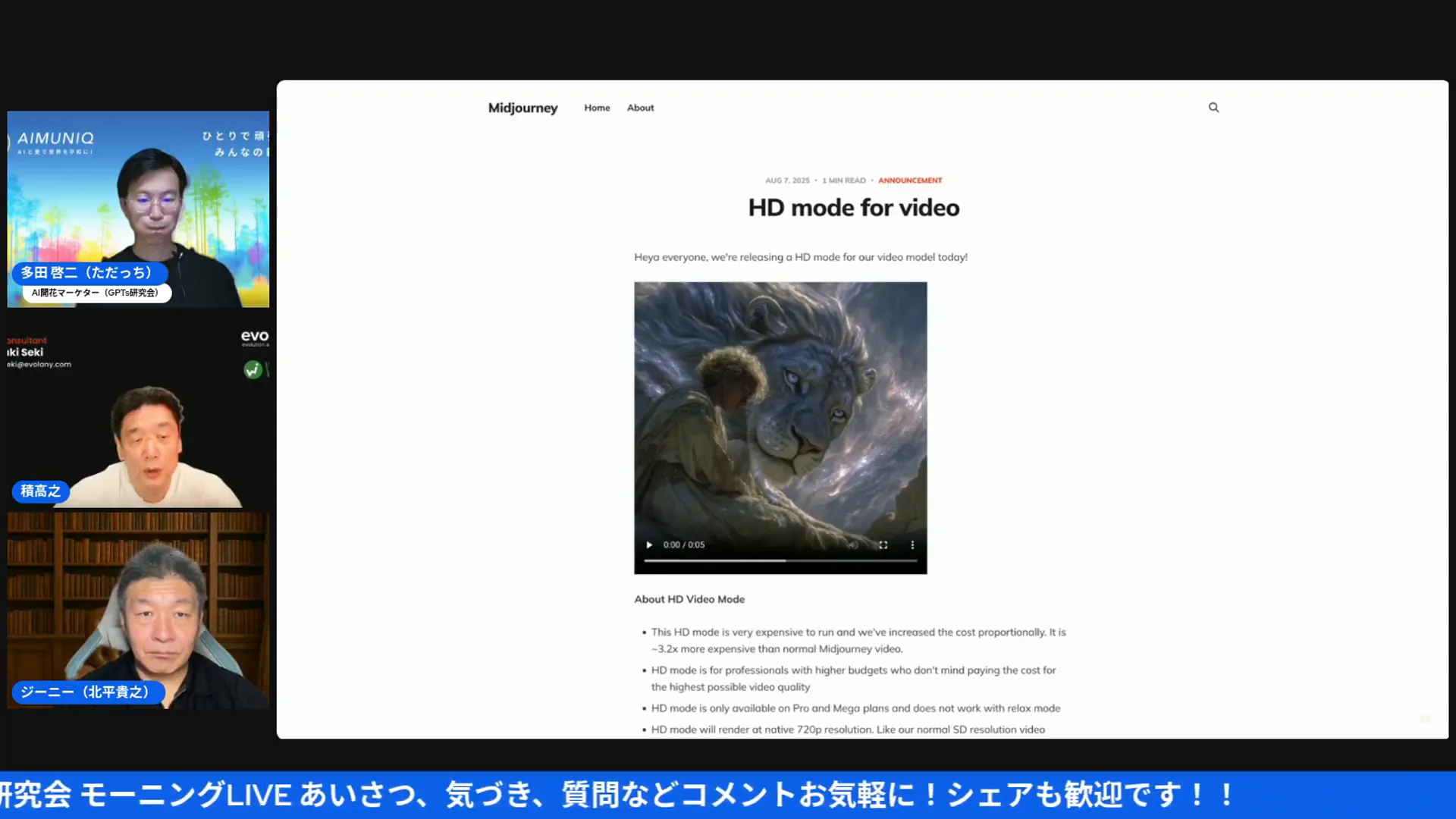

🖼️ Grok Imagine / Gemini(Genie) / Midjourney — 画像・動画系の最新動向

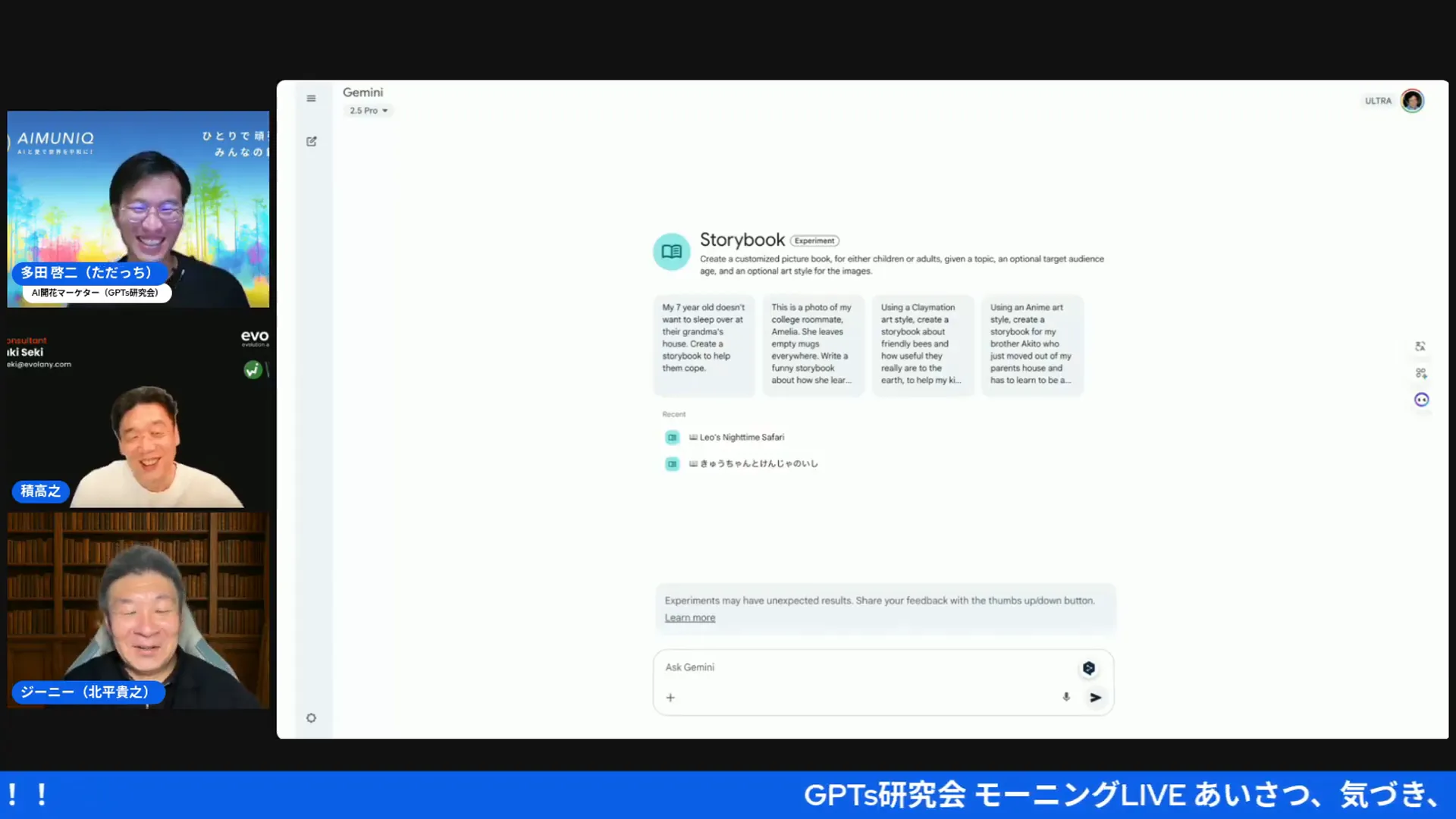

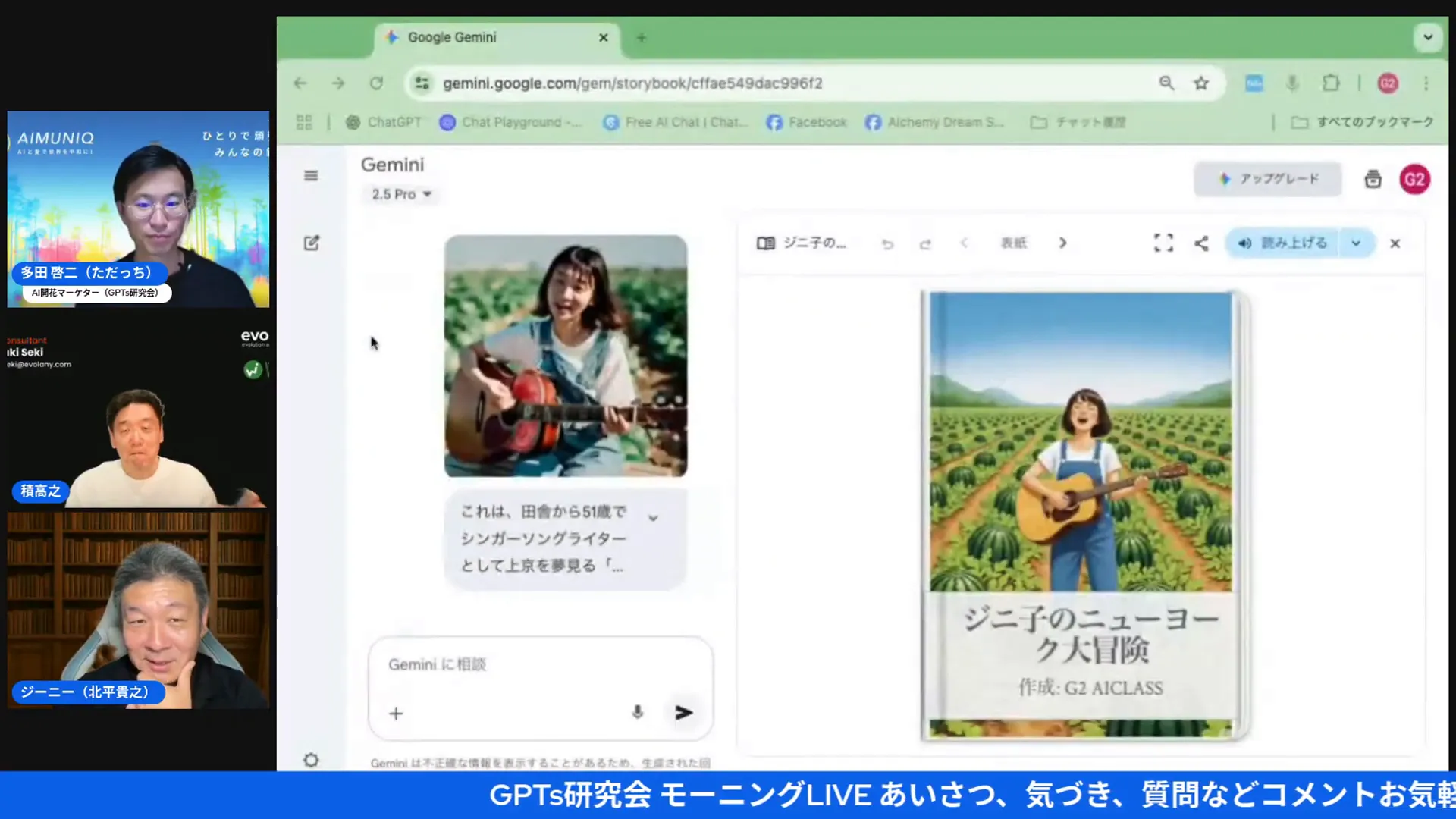

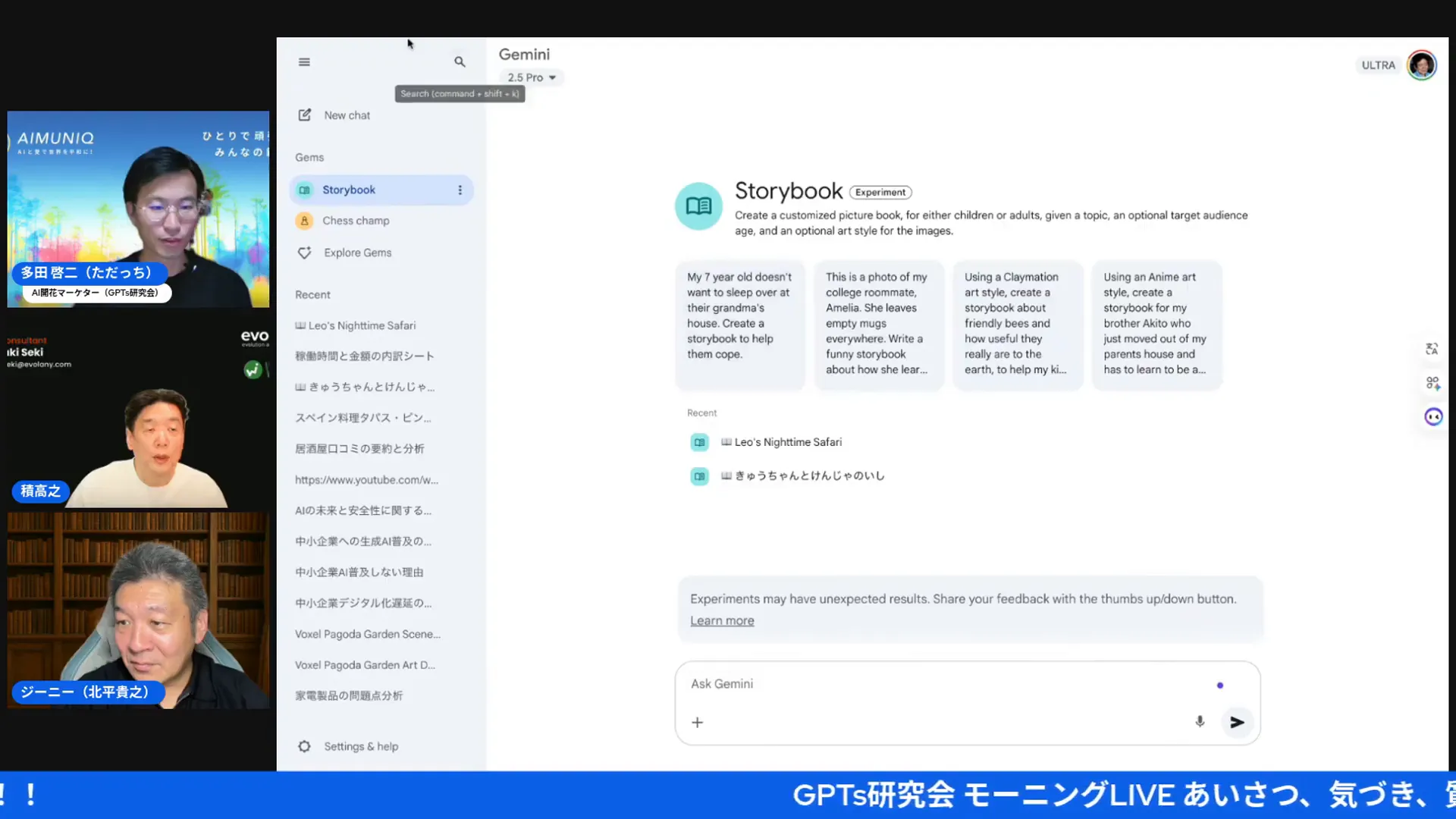

映像と静止画の生成が、一段と「ストーリー性」や「一貫性」を持ってきました。Geminiのストーリーブック機能は、感情を揺さぶる“物語化”が得意で、MidjourneyはVideo HDで制作クオリティを一段上げてきた印象。

Geminiのストーリーブックが持つ可能性

Geminiのストーリーブックは、イラストの一貫性を保ちながら物語全体を生成してくれる。配信での例では、飼っていた亀(リクガメ)の物語を作ったら感動してしまうほどの出来だったんだ。僕も嗚咽しそうになったよ(本当に)。

- 子どもの描いた落書きを、そのままきれいな絵本に変換する。

- 企業のサービスストーリーを絵本化して、親しみやすくブランディングに使う。

- 思い出の写真を入れてオリジナルのムービーブックを作る。

Midjourney Video HD の商用インパクト

MidjourneyがVideo HDを有料(プロモード以上、月額約7,000円記載)で提供開始。品質は格段に良く、プロの映像制作でも使えるレベル。ただしコストは高めなので、用途とROIを明確にして導入するのが吉。

僕が思う導入の判断基準:

- 短尺のプロモーション映像やSNS向けの高品質動画を内製化したいか? → YESなら検討。

- 映像制作会社に外注しているコストと比較して、内製での効率化と品質が見合うか? → 見合えば移行。

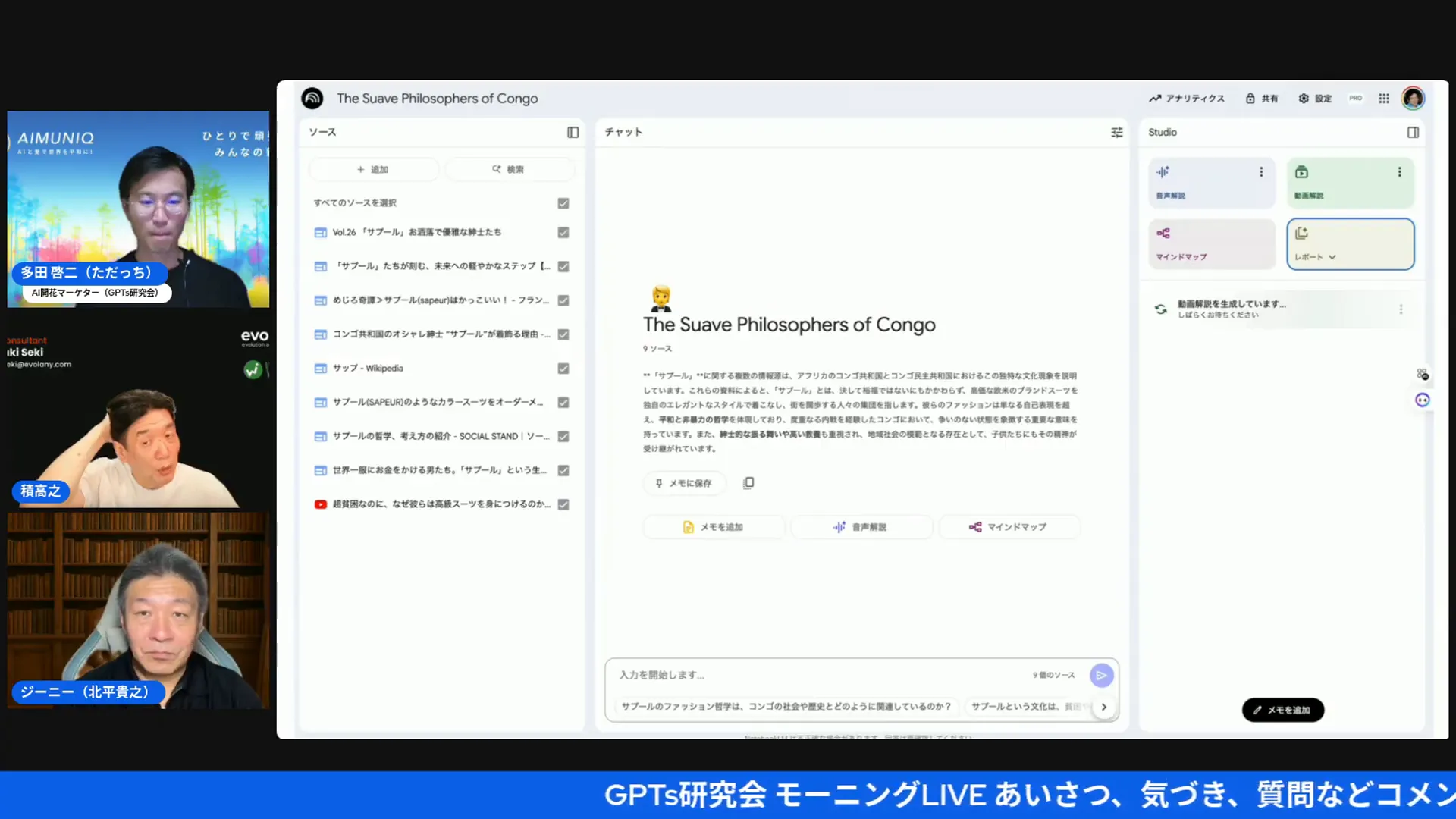

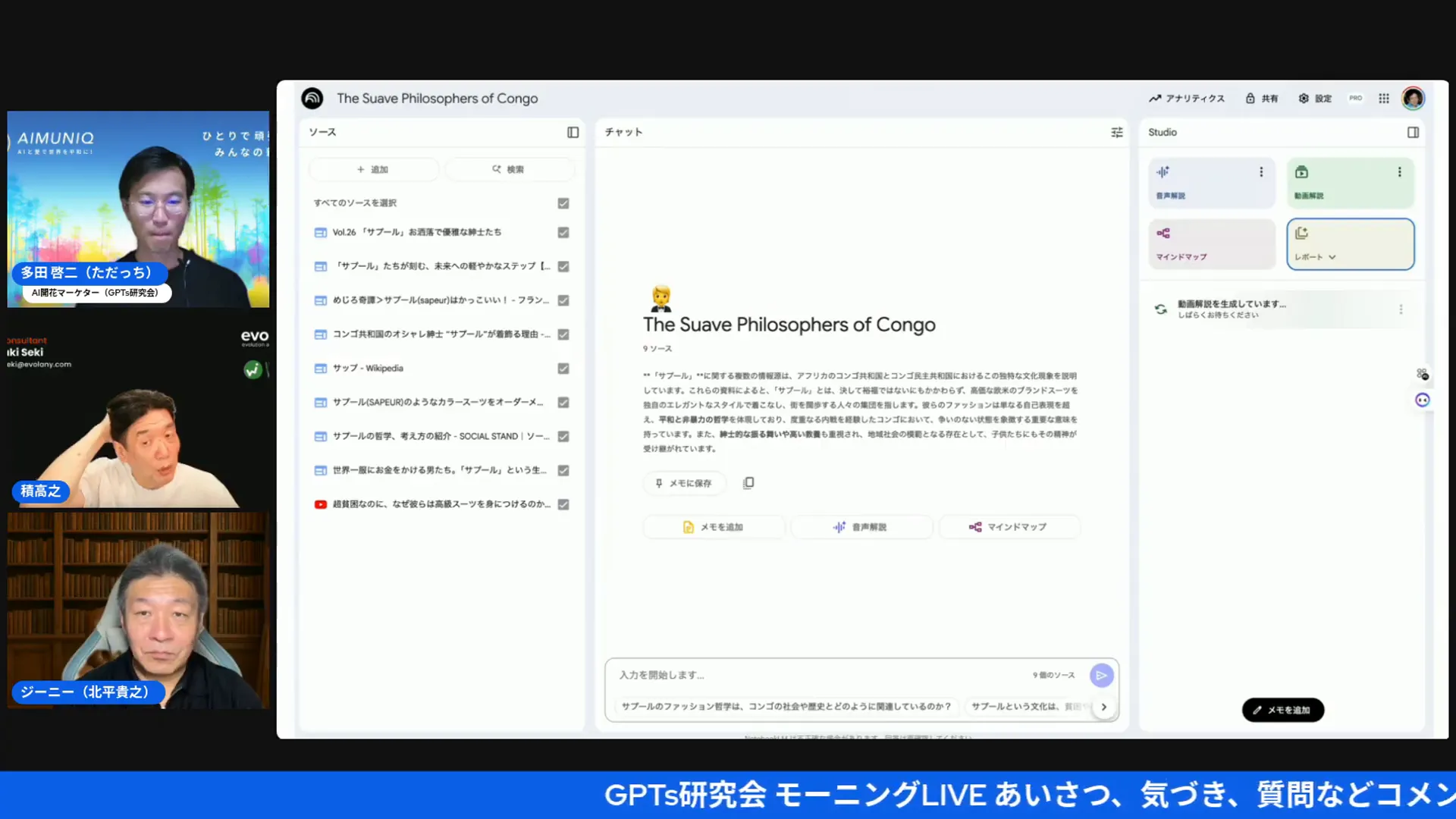

🔎 NotebookLM / Video Overview — 情報整理と学習体験の強化

NotebookLM(ノートブックLM)は、動画やドキュメント群から自動で「解説付きの学習資料」や「動画の要約解説」を生成する仕組みを強化中。配信では英語版のデモが出ていましたが、日本語対応も近いとのこと。

実務でどう使う?

- 研修動画群を放り込むと、要点を抽出した学習サイトが自動生成される。

- 学生のレポート作成支援や、マーケティング資料の要約に活用。

- 自社の過去動画アセットを有効活用して、社内ナレッジを引き出す。

個人的に推しているのは、社内のナレッジマネジメントとCRMの結びつけ。営業のトークスクリプトと製品動画を結合して、101(入門)〜501(応用)までの学習パスを自動生成するイメージです。

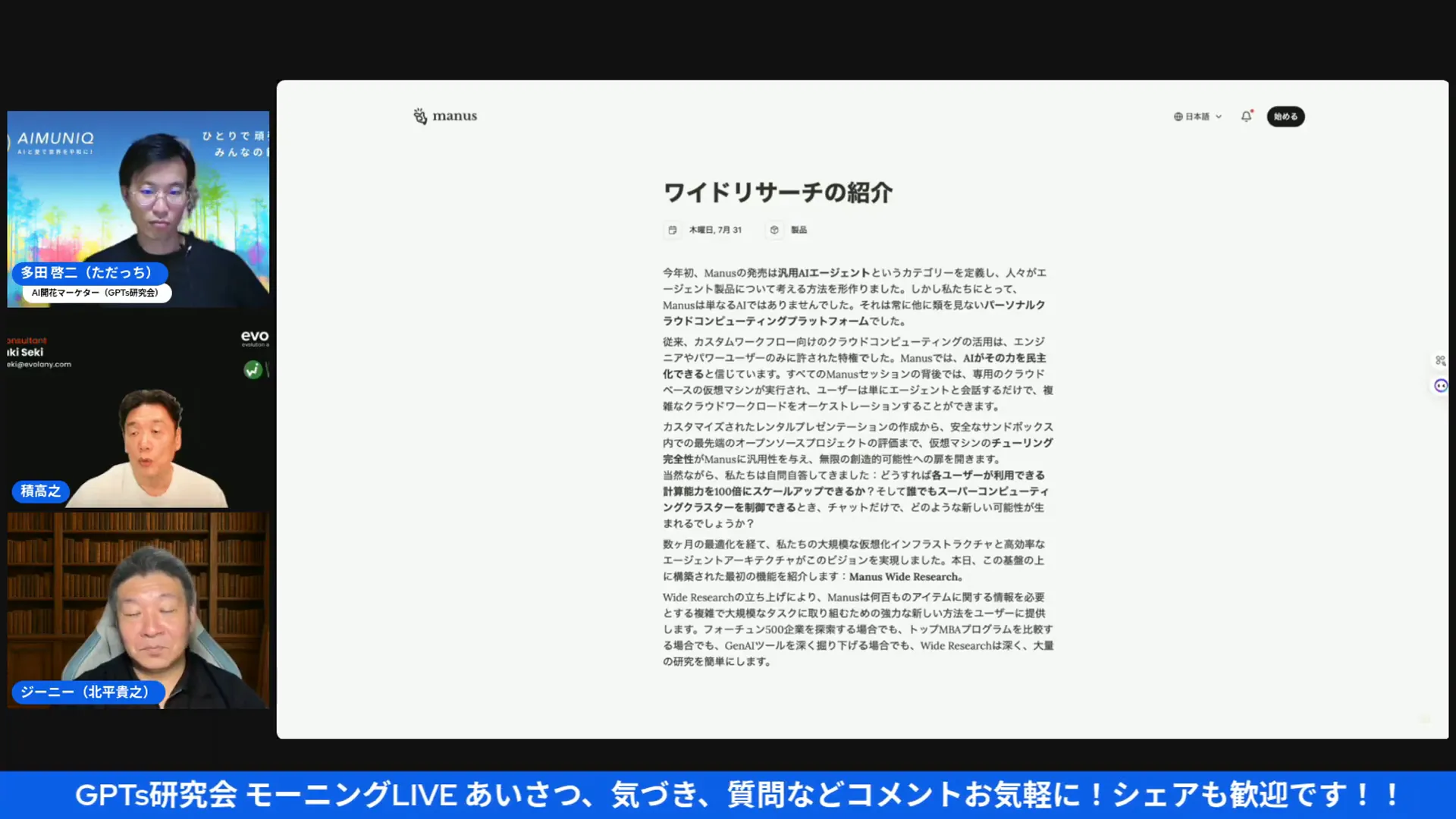

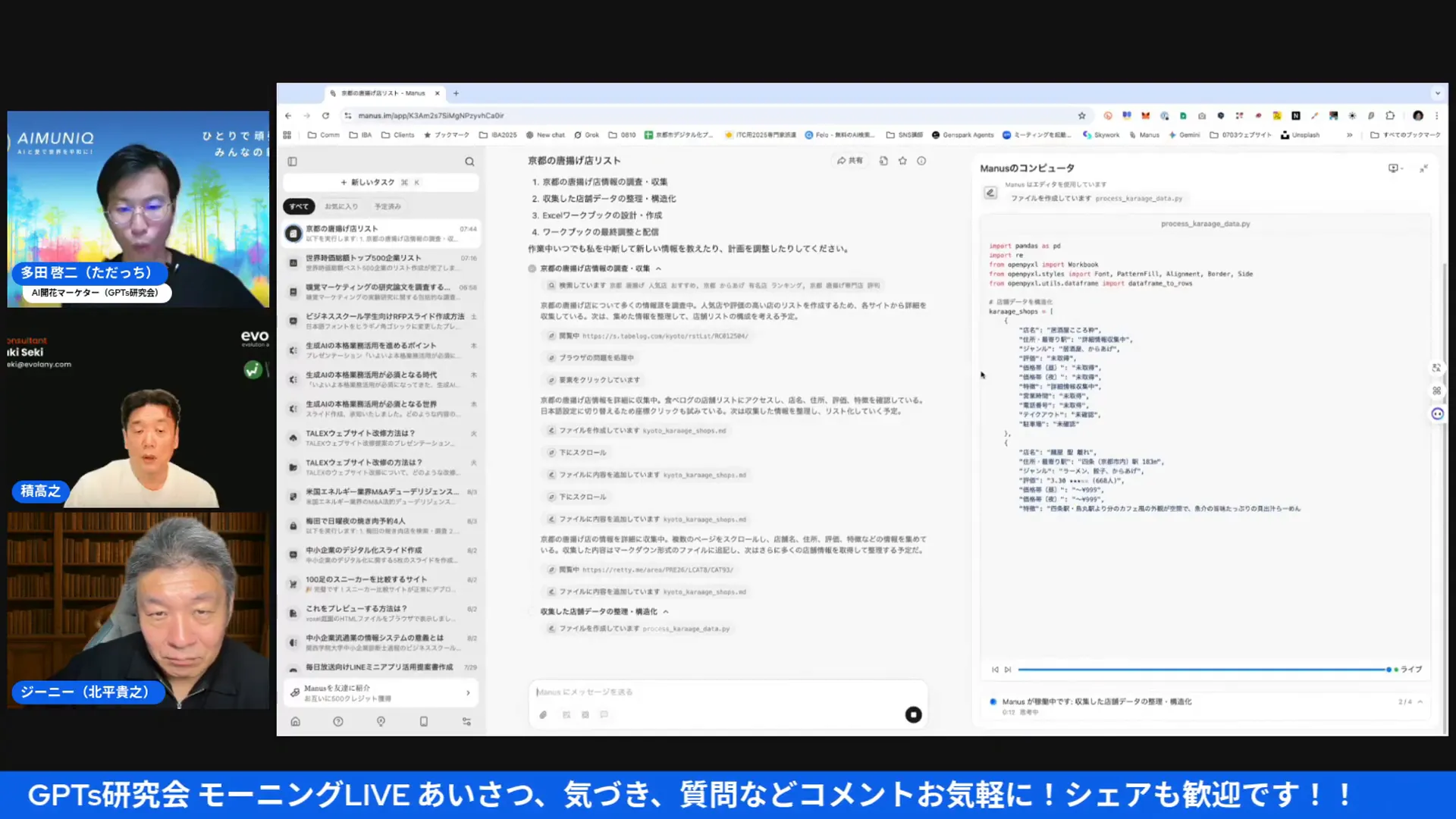

⚡ Manas(マナス?)のワイドリサーチとスプレッドシート出力 — 情報収集の革命

配信で一番僕の脳を揺さぶったのは「ワイドリサーチ」。複数ウェブサイトを並列で読み、スプレッドシート(CSV形式)で出力する機能が紹介されました。これ、データ集めの速度がケタ違い。

具体的なユースケース

- 「世界トップ500社の一覧表を10分で作る」—従来は数時間〜数日かかる作業。

- 論文調査の並列化—複数論文のキーメトリクスを抽出して比較分析表を自動生成。

- ローカルなランキング(例:京都のラーメン店ベスト500)を自動で収集してCSVに落とす。

注意点としては、情報のソース確認とバイアスチェックが必要。AIが拾ってきたデータはそのまま鵜呑みにせず、必ず人の目で検証してね。

🔊 音声・ボイスモードの刷新 — ChatGPT Voiceの進化

OpenAI関連の音声モードが刷新され、従来のボイスが9月9日で廃止、より高速で応答性の良い新ボイスに切り替わるという話がありました。これはポッドキャスト、ライブ配信、読み聞かせコンテンツに直結する大ニュース。

実用的な影響

- 読み聞かせ系のコンテンツが自動生成&音声出力でスピードアップ。

- 接客ボイスボットの自然さが向上し、カスタマーサポートの一部を代替可能。

- 既存のボイス資産は移行が必要(古いモードのサポート終了に注意)。

僕からの提案:9月9日の前に、現行の音声スクリプトを新ボイスに合わせてABテストしておくこと。声の印象でコンバージョンが変わる現場は結構多いよ。

🔐 ビジネス面の考察:リスク、規制、そして新しい商機

今回のアップデート群を見ると、生成AIは「事業の作り方」を根本から変えようとしています。情報収集、コンテンツ制作、教育、マーケティングが自動化される一方で、以下の点に注意が必要です。

リスクと対処法

- 著作権・データ利用の問題:AIがウェブ上のコンテンツを吸い上げて生成するケースでは、情報ソースの取り扱いに注意。自社で使うなら引用元を残す運用が必要。

- フェイク生成のリスク:生成モデルは「それっぽい」偽情報を作ることがある。重要な判断には人のレビュー必須。

- 倫理・社会的課題:教育分野で使う際には、学習評価の公平性を担保する設計が必要。

商機(ここが面白い)

- 小規模事業者が高品質のコンテンツ(動画、絵本、プロモ)を内製できるようになり、ブランディング費用が下がる。

- エージェントやワイドリサーチを組み合わせた「リサーチ代行」サービスは新しい市場ニーズを生む。

- 教育でのGuided Learningは、個別最適化された学習サービスとしての価値が高い。

🛠️ ひろくん式:今すぐ試せる実践プラン(3ステップ)

ここからはすぐ動けるアクションプラン。僕の経験から優先度順に整理しました。

- トライアル(週単位) — GPT OSSをLM Studioなどで動かしてみる(目安:2〜7日)

- 試験データは公開データでOK(まずは操作感を掴む)。

- 動作が重いなら、モデルサイズを下げてテスト。

- プロトタイプ(1ヶ月) — 1業務をAI化して効果検証

- 例:議事録→要約→タスク抽出フローを自動化して1ヶ月運用。

- 評価指標:時間削減、エラー率、満足度。

- 本格導入(3ヶ月〜) — サーバ&運用体制、ガバナンス整備

- アクセス権限、ログの保存方針、定期レビューを設置。

- 外部委託する場合はSLAとセキュリティ要件を厳格に。

📣 GPTs研究会・その他イベント情報(現地参加おすすめ)

配信内で案内された「産総研 人工知能技術コンソーシアム」のイベントが京都で開催予定。現地参加が可能とのことなので、関西の方はぜひ。こういう場は技術の“生の空気”を吸えるから、学びの速さが段違いです。ひろくんも時間が合えば行くよ〜。

📸 配信からのおすすめスクリーンショット(主要キャプチャ)

ここでは配信で出た重要な画面のキャプチャ候補を挙げます(制作や資料化の際に便利)。各画像は該当タイムスタンプで確認してみてください。

GPT OSSの説明スライド

GPT OSSの説明スライド 20Bモデルの実機デモ

20Bモデルの実機デモ Study ModeのUIイメージ

Study ModeのUIイメージ Grok Imagineの生成例

Grok Imagineの生成例 Geminiのストーリーブック例

Geminiのストーリーブック例 NotebookLMのVideo Overview

NotebookLMのVideo Overview ワイドリサーチのスプレッドシート出力

ワイドリサーチのスプレッドシート出力 アドバンストボイス設定

アドバンストボイス設定 Midjourney Video HDの紹介

Midjourney Video HDの紹介 ジニコ(架空キャラ)の生成ストーリー

ジニコ(架空キャラ)の生成ストーリー ストーリーブックのUI

ストーリーブックのUI ブラウザ読み取りデモ

ブラウザ読み取りデモ

🧩 現場で気をつけるべき“細かい”ポイント(運用ルール)

技術が進むほど現場ルールの重要性が増します。ひろくん流に箇条で整理。

- プロンプト管理台帳を作る:誰がどのテンプレを使うかを記録しておく。

- 常に出力のソースを残す:AIが生成した根拠となるデータ源(URL等)をログ化。

- エラー返答の監査:重要判断に使うアウトプットは必ず人がチェック。

- 刷新期の対応スケジュール:ボイスモード変更やAPI変更がある場合、移行スケジュールを事前に設計する。

- 教育用途での「カンニング対策」:学生に使わせる場合は学習評価の設計を再考する(「AIを使ってよい/悪い」定義を明確化)。

🔁 まとめ(キーとなるアクションと僕からの提案)

今回のアップデート群で言えるのは「選択肢が増えた」ことと「速度と品質が上がった」こと。そして「教育・ナレッジ・コンテンツ制作」分野での破壊的な効能が顕著になってきた点です。

僕からの提案(要約):

- まずはローカルモデルで試験運用。データの機密性が課題なら導入優先。

- 動画や学習系コンテンツはNotebookLMやGeminiで内製化を検討。

- MidjourneyのVideo HDは「高品質を求める短尺プロモ」に最適。ただしコスト管理必須。

- 社内運用ルール(プロンプト管理・検証)を先に作る。ツールは後からいくらでも変えられるからね。

❓ FAQ — よくある質問と回答(ひろくん視点)

Q1: GPT OSSを使うのに特別なハードウェアは必要ですか?

A: 必要性は用途次第。テスト目的なら16GBクラスで20Bモデルを試すことは可能。ただし安定運用や大規模データを扱うなら24GB〜128GBクラスのメモリを推奨。GPUの有無も性能に影響するから、投資計画を立ててね。

Q2: 生成AIで議事録や顧客情報を扱っても安全ですか?

A: ローカル実行なら外部送信リスクは大幅に下がる。ただし、モデル内に敏感情報を長期間保存する運用は避けるべき。ログ管理、アクセス権、削除ポリシーを整備してね。

Q3: GeminiやMidjourneyの画像・動画品質は商用利用に耐えますか?

A: たいていのSNS向けコンテンツやプロモーションには十分。MidjourneyのVideo HDはより商用品質寄り。重要なのは「想定受け手」と「制作コスト」をきちんと合わせること。

Q4: 教育現場でAIを使うと学生の学力低下に繋がらない?

A: 使い方次第。Study ModeやGuided Learningを活用して「思考プロセス」を鍛える設計にすれば、学習効率は上がる。単に答えだけ渡す使い方が問題なんだよね。

Q5: すぐにやるべきことは何ですか?

A: 3日以内に次のことをやってください。

- 業務フローのうち「時間がかかっている」1つを選ぶ。

- その業務を自分用にプロンプト化して、無料版の生成AIかローカルモデルで試す。

- 結果を元に「週単位で改善→月単位で運用」するロードマップを作る。

👋 最後に — ひろくんからのメッセージ

生成AIは驚くほど速く進化しています。今回のLIVEで示されたのは「実務で使えるフェーズ」に入った、ということ。技術の移り変わりは激しいけど、肝心なのは「人がどう使うか」です。僕の想いとしては、AIは人の“手間”を減らし、日常の“ワクワク”を増やす道具であってほしい。

最後にひとこと。失敗はネタ。やってみて、壊して、直して、また作る。そんな姿勢でいきましょう。質問や一緒に実験したい人は、僕のメルマガ講座(30日メルマントレーニング)やGPTs研究会に参加してね。では今日も良い一日を!〜ひろくん

補足:配信で出てきたツール名・表記は開発側の更新に伴って日々変わることがあります。実際に導入する際は公式のドキュメントと利用規約を必ず確認してください。

追加リンクの挿入候補

以下は記事内にリンクを追加するおすすめ箇所です。リンク先のURLを提供いただければ、各箇所のhrefを差し替えて実際のリンクを挿入します。

例:ローカル実行に関する導入箇所(GPT OSS)、学習機能の説明(Study Mode)、画像生成の紹介(Gemini)、動画機能の解説(Video HD)。

他の候補:Midjourney、NotebookLM、Manas、Guided Learning。

URLをお知らせください。いただいたリンクを元に、該当の短いテキスト(1〜3語)へ正確に挿入して返します。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |