今日は、AIで教育現場や研修、コース運営がどう変わるのか——特にGoogleの最新ツール群、NotebookLM(ノートブックLM)を中心に、いかに教材作成や単語帳、クイズ、そして採点までを「一瞬」で完了できるかを、2025年9月19日のGPTs研究会LIVEの内容を踏まえて、私の視点で徹底解説しますよね😊

Table of Contents

- 📌 本記事の狙いと対象読者

- 🧭 本記事の目次(概要)

- 📷 スクリーンショット1 — 開始とイントロ(00:27)

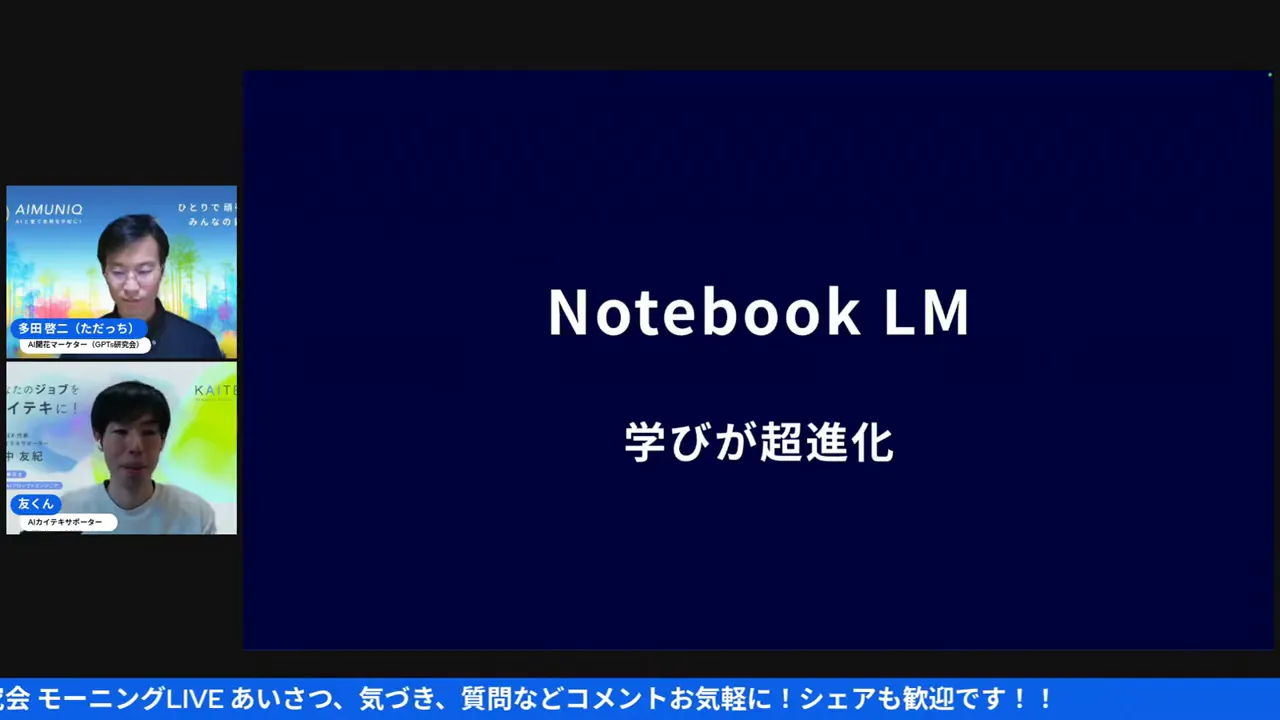

- 🤖 NotebookLMとは?(03:36)

- 📷 スクリーンショット2 — ノートブックにPDFを読み込む(07:42)

- 🧠 単語帳(フラッシュカード)とクイズ機能の実践(09:31)

- 📷 スクリーンショット3 — フラッシュカードの解説ボタン(11:41)

- 🧾 クイズ作成とテストの自動化(20:10)

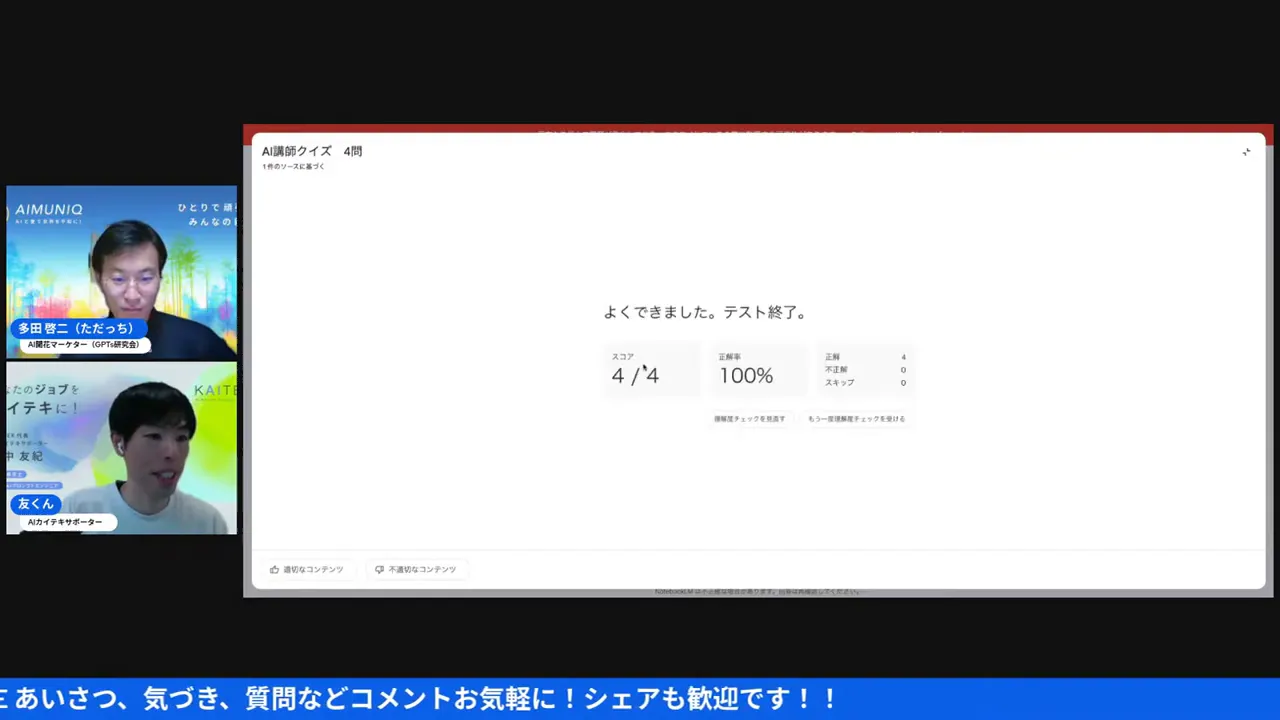

- 📷 スクリーンショット4 — テスト結果のスコア表示(24:55)

- 🔗 共有・カスタマイズの幅(21:34)

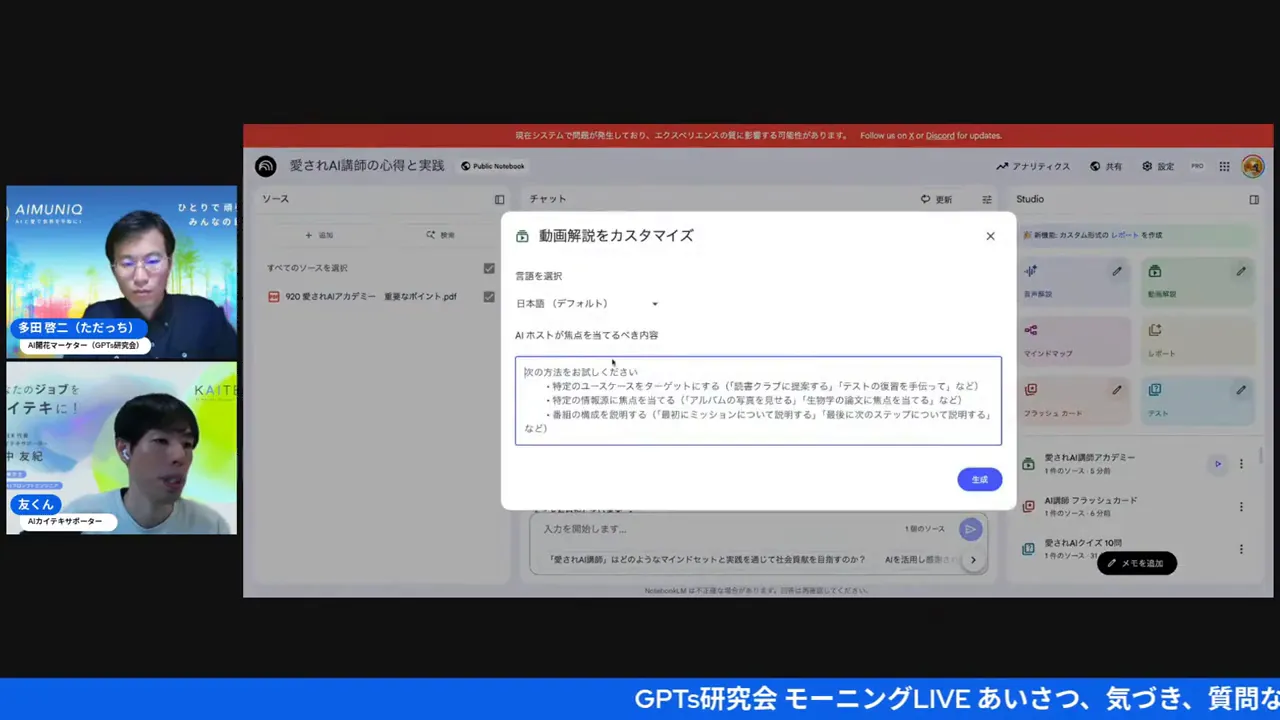

- 📷 スクリーンショット5 — スタジオでの動画生成オプション(17:42)

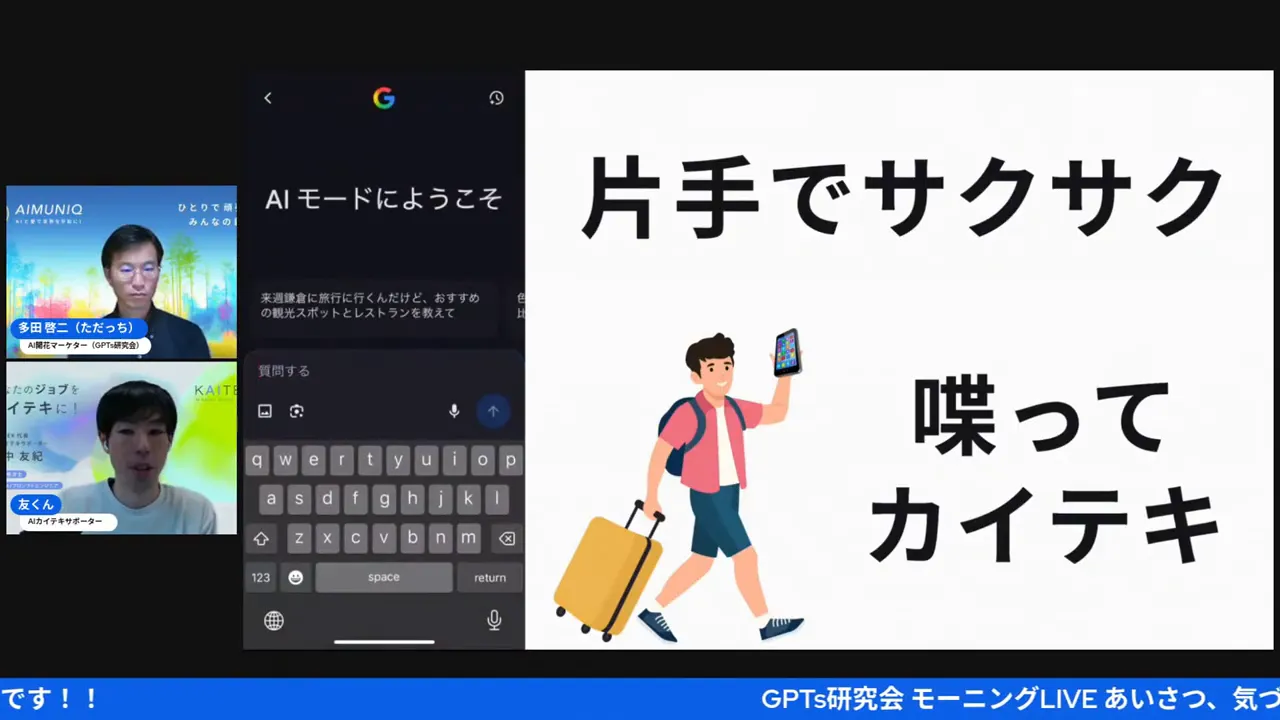

- 📱 スマホでのGoogle AI検索&ノート活用(29:49)

- 🧩 NotebookLMとGoogle Workspaceの連携(26:44)

- 📷 スクリーンショット6 — Google Workspace制約の説明(26:08)

- 🏫 実務で使える具体シナリオ(学校/企業/講座運営)

- ⚠️ 注意点とリスク管理

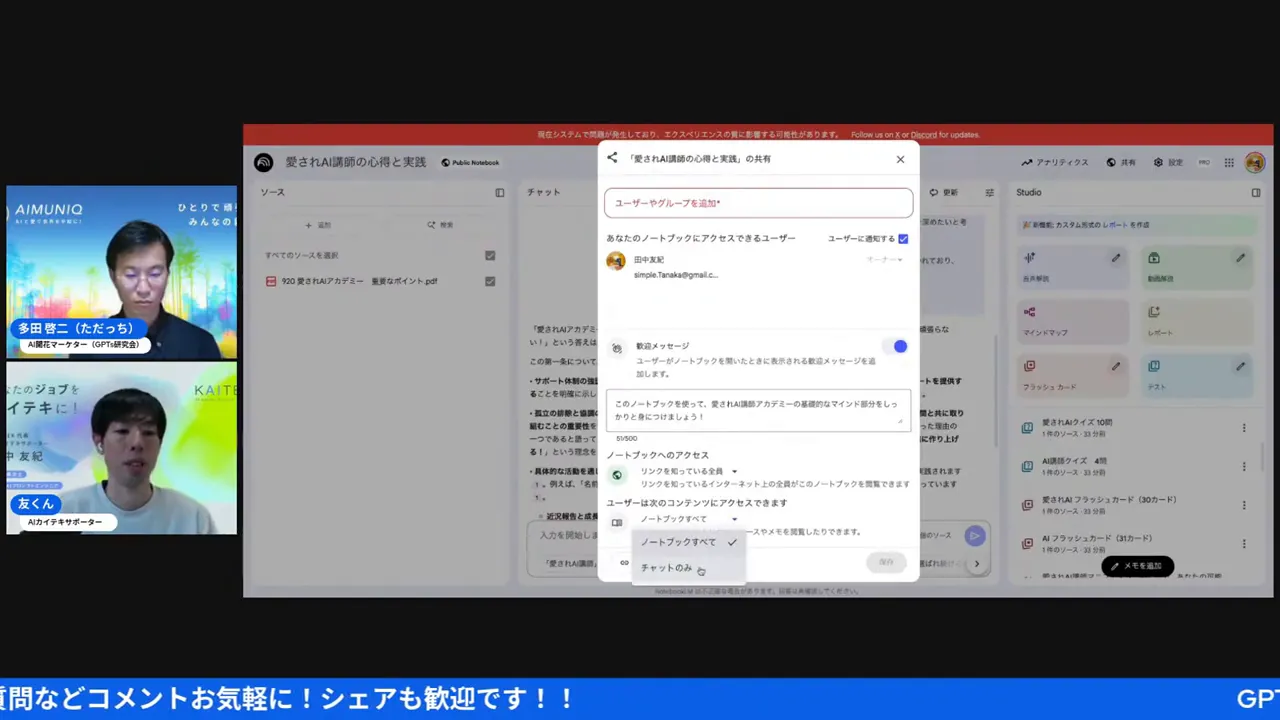

- 📷 スクリーンショット7 — 共有オプションとチャットモード(21:46)

- 🔧 導入ステップ(私の推奨フロー)

- 📷 スクリーンショット8 — ライブ配信から教材化する流れ(13:02)

- 💬 私の忖度ゼロレビュー(利点と改善点)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📷 スクリーンショット9 — まとめスライド(27:36)

- ✅ 私が今すぐおすすめするアクション(ステップバイステップ)

- 🎯 最後に(私の思い)

- 📣 お知らせと次回予定

- 📷 スクリーンショット10 — ライブの締め&未来へのメッセージ(34:34)

- ❗ 参考リンク(動画とチャンネル)

- 📚 追伸(ひろくんのひとことアドバイス)

- 補足リソース(参考)

📌 本記事の狙いと対象読者

このブログでは、以下の方に向けて具体的で実践的な使い方、導入のコツ、現場での応用例、落とし穴と解決策まで、余すところなく説明します。

- 学校の教員、塾講師、コース運営者で教材作成や採点の効率化を図りたい方

- 企業の研修担当者、資格試験対策担当で大量の教材・問題を短時間で用意したい方

- 副業やオンライン講座を運営していて、コンテンツ作りを効率化したい方

- 「AIを身近に使いたいけど、何から始めればいいかわからない」初心者の方

🧭 本記事の目次(概要)

- NotebookLMとは何か?基本概念と可能性

- ライブで紹介された主要機能(単語帳・フラッシュカード・クイズ・動画化など)の実践解説

- Google Formを使った自動採点ワークフローと実例

- NotebookLMとGoogle Workspaceの連携(現状の制約と回避策)

- 実務での活用シナリオ:学校、企業研修、資格対策、オンライン講座

- 導入の手順(無料版から始めるステップバイステップ)

- 注意点・データ管理・著作権の考え方

- よくある質問(FAQ)

- まとめと私の推奨アクション

📷 スクリーンショット1 — 開始とイントロ(00:27)

動画の冒頭、主催の挨拶とともに今回のゲストである田中友紀さん(AI快適サポーター)の紹介がありました。ここでは「教育現場でのGoogle AI活用」「教材作成と採点の劇的な効率化」というテーマが提示され、視聴者の期待がグッと引き上げられます。私もこの登場シーンを見てワクワクしましたよね。

(動画該当タイムスタンプ:00:27 〜。視聴の際はタイムスタンプを目安にどうぞ)

🤖 NotebookLMとは?(03:36)

NotebookLM(ノートブックLM)は、Googleが提供するドキュメント型のAI支援ツールで、PDFやドキュメントをアップロードして「ノートブック」として扱い、そこから要約・問答・単語帳・クイズ・動画スクリプト生成などが自動的に生成できるサービスです。今回のライブでは、このNotebookLMの新機能(2024年9月8日リリース、9月18日一般公開)がフォーカスされていました。

ポイントをざっくり整理すると:

- 教材(PDF、スライド、テキスト)をアップロードして「ノート」に変換

- 「スタジオ」機能でチャットのような対話、要約、補助教材(フラッシュカード、マインドマップなど)を自動作成

- 動画・音声の取り込み→自動文字起こし→教材化が可能(ライブ配信やラジオを教材化できる)

- 作成したクイズや単語帳は共有・埋め込み・エクスポートが可能(共有の粒度は細かく設定できる)

私が一番注目している点は「元コンテンツを1回アップロードすれば、学習用の二次教材(クイズ・単語帳・要約・動画脚本)がワンストップで生成できる」こと。時間を作る、精神的余裕を生む、つまり“人が創造的に使う時間”を増やす、っていうのがAI導入の本質だと思うんだよね。

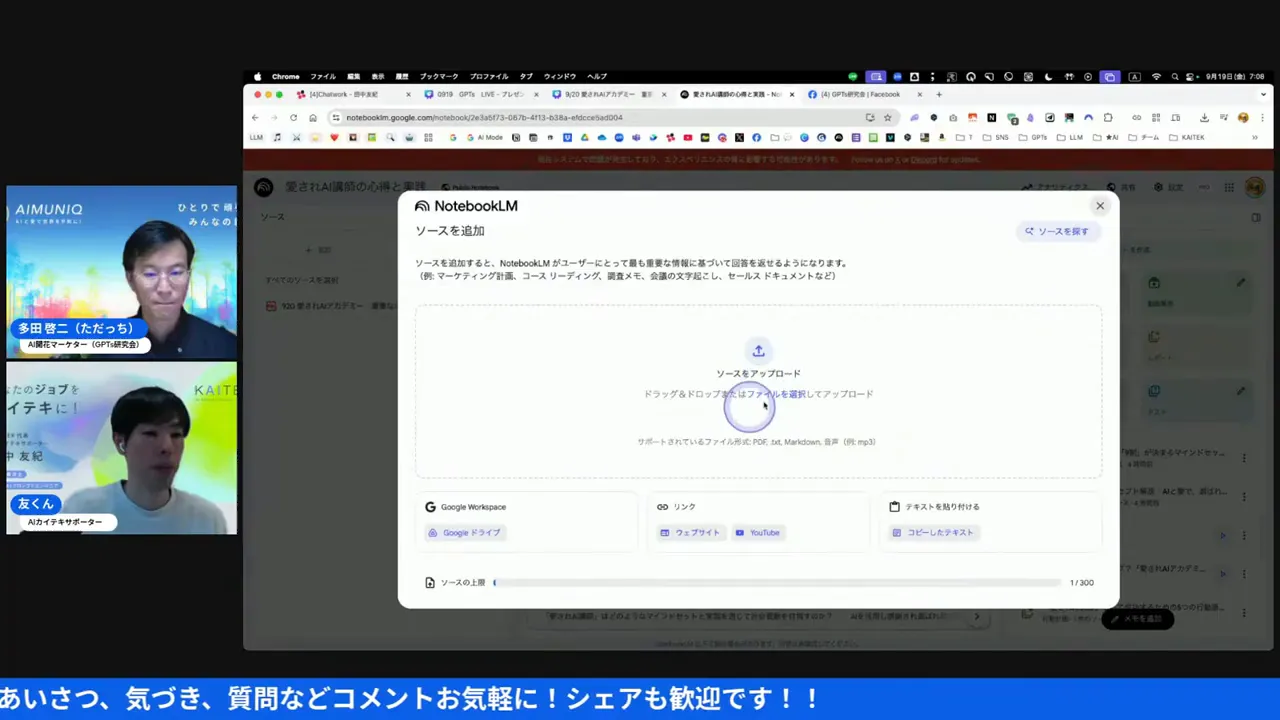

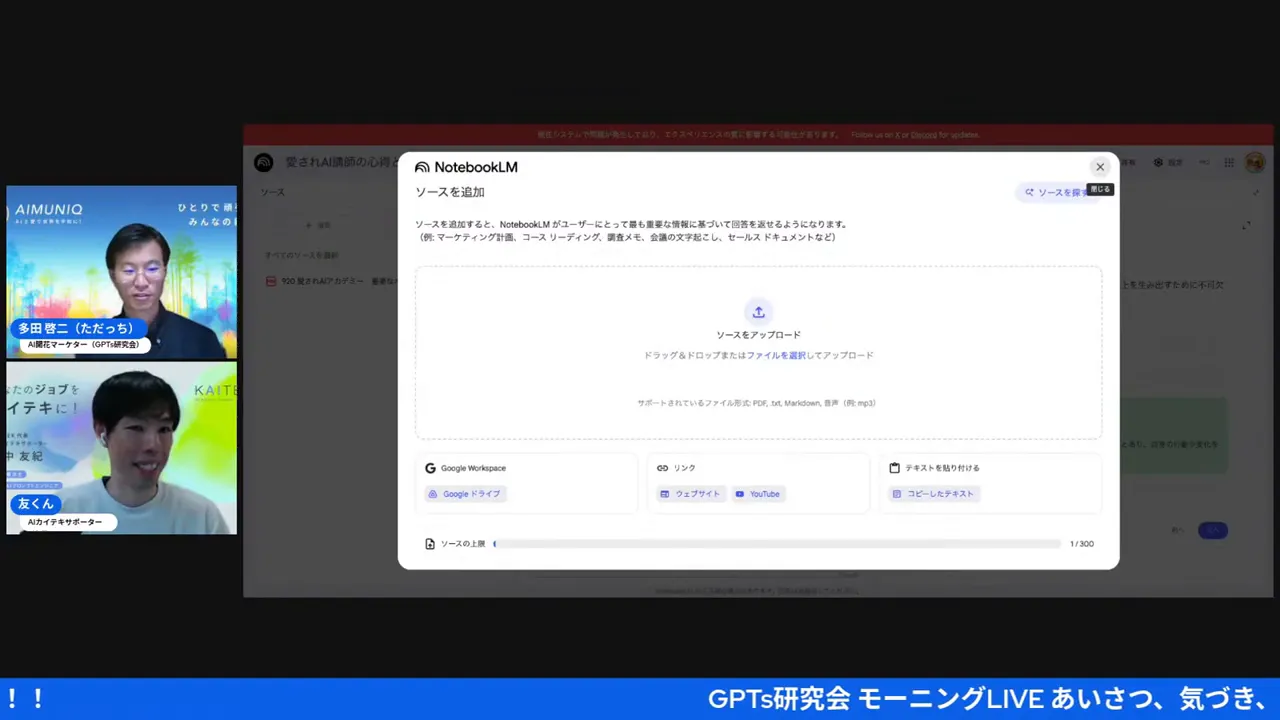

📷 スクリーンショット2 — ノートブックにPDFを読み込む(07:42)

この場面では実際に「PDF化した講義資料」をNotebookLMにアップロードしています。操作はドラッグ&ドロップで完了。読み込まれた教材は自動的にテキスト化され、構造化されたノートとして扱えるようになります。

ポイント:

- PDFの目次や見出しをAIが解析→セクションごとに分割される

- 重要な箇所はハイライト候補として提案され、教師側で編集できる

- 「スタジオ」に移行すれば、そのままフラッシュカードやクイズ生成に直結

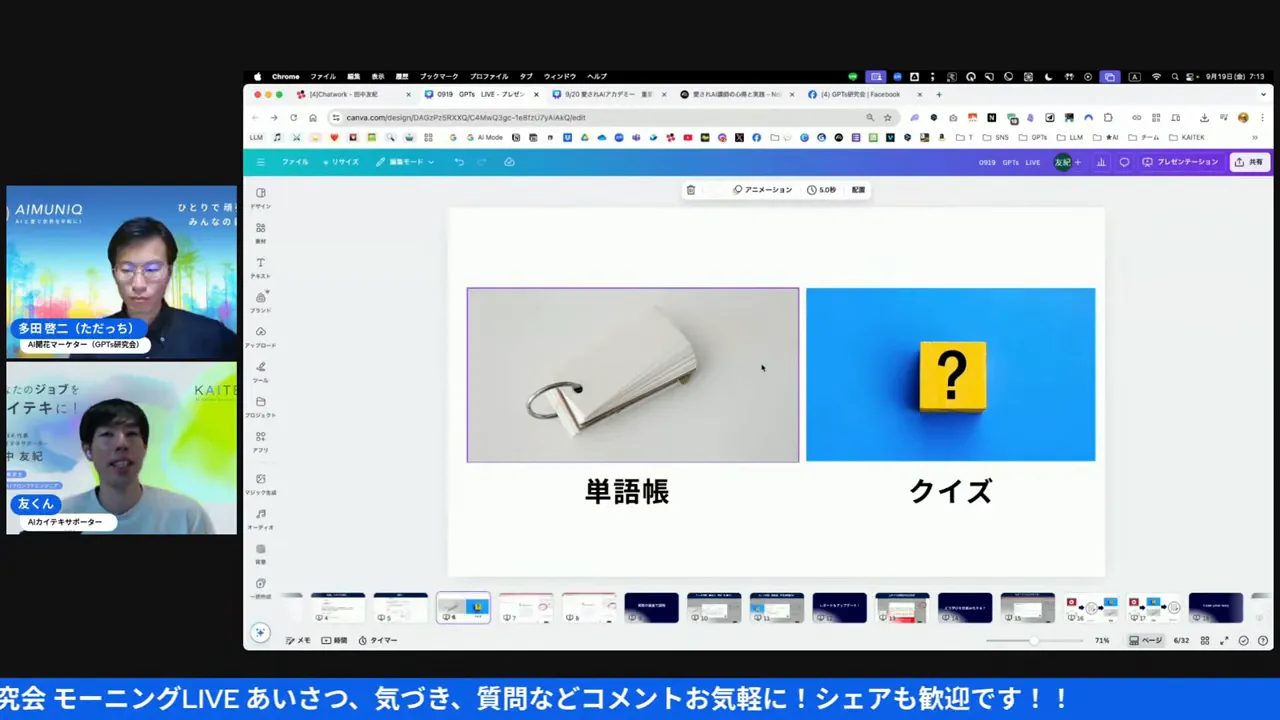

🧠 単語帳(フラッシュカード)とクイズ機能の実践(09:31)

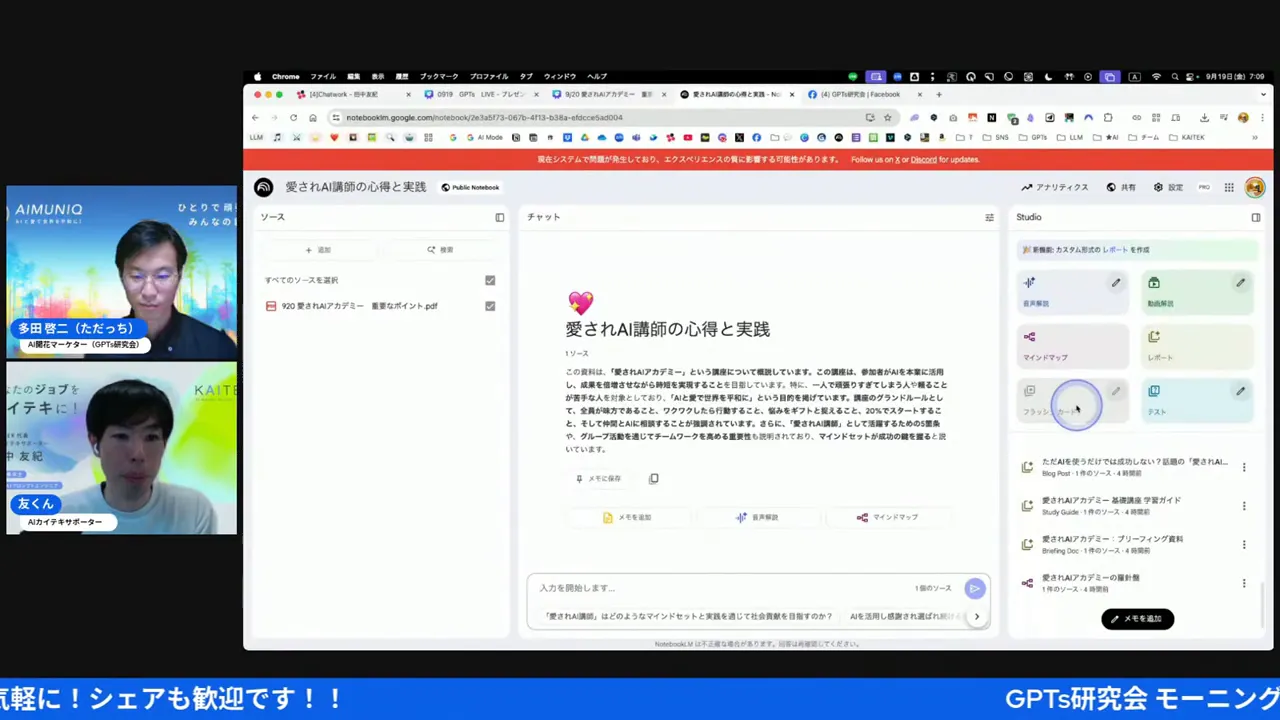

ここからが今回のメインの一つ。NotebookLMの新機能で、教材から「単語帳(フラッシュカード)」や「クイズ」を自動生成できるようになりました。ライブでは「愛し合う講師アカデミー」のルール集PDFを読み込んで、そこから一気に30枚近いカードを生成してましたね。まさに“教科書を放り込んだら即単語帳”です。

実際の生成で注目すべき点:

- 一括生成:元文章から主要語句を抽出し、表裏(質問と解説)を自動生成

- 「解説を表示」ボタンにより、カードの裏面の説明をさらに詳細にAIに解説させることが可能

- 作成したカードは難易度調整や問題数の制御が可能(テストは4〜10問など)

- 音声や動画のコメントを入れられ、カードに音声解説を付与できる可能性(今後の拡張)

私のおすすめワークフロー(単語帳作成):

- 教科書やスライドPDFをNotebookLMに読み込む

- スタジオで「単語帳を作成」→自動生成されたカードを一度レビュー

- 必要に応じてカードの難易度や質問文を手直し

- 「解説」ボタンで詳細説明を作らせる(学習者が深掘りできる)

- 共有リンクを発行して受講者に配布 or Google Formと連携して確認テストを作成

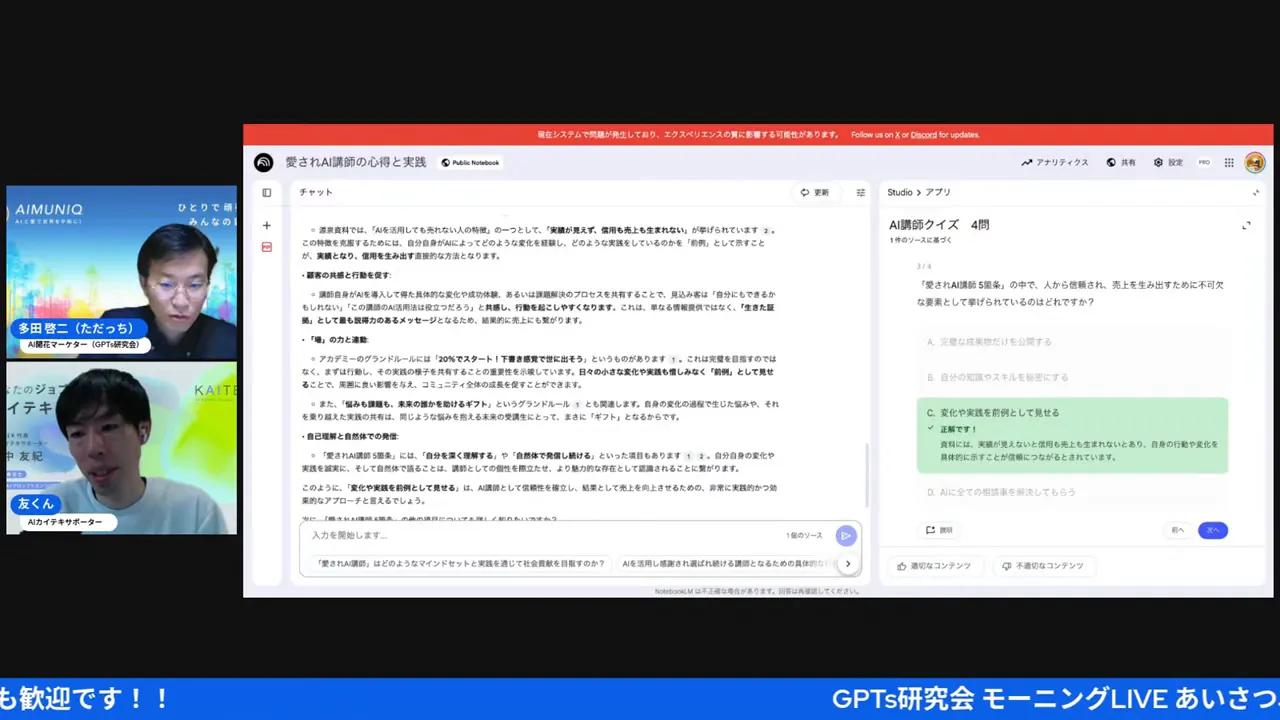

📷 スクリーンショット3 — フラッシュカードの解説ボタン(11:41)

この「説明する」機能が非常に重要。表面の短いキーワードだけでは理解できない学習者に対して、AIが元教材を参照しながら詳しい説明を生成してくれます。従来、教科書を都度参照していた時間を考えると、ここだけで学習効率は格段に向上します。

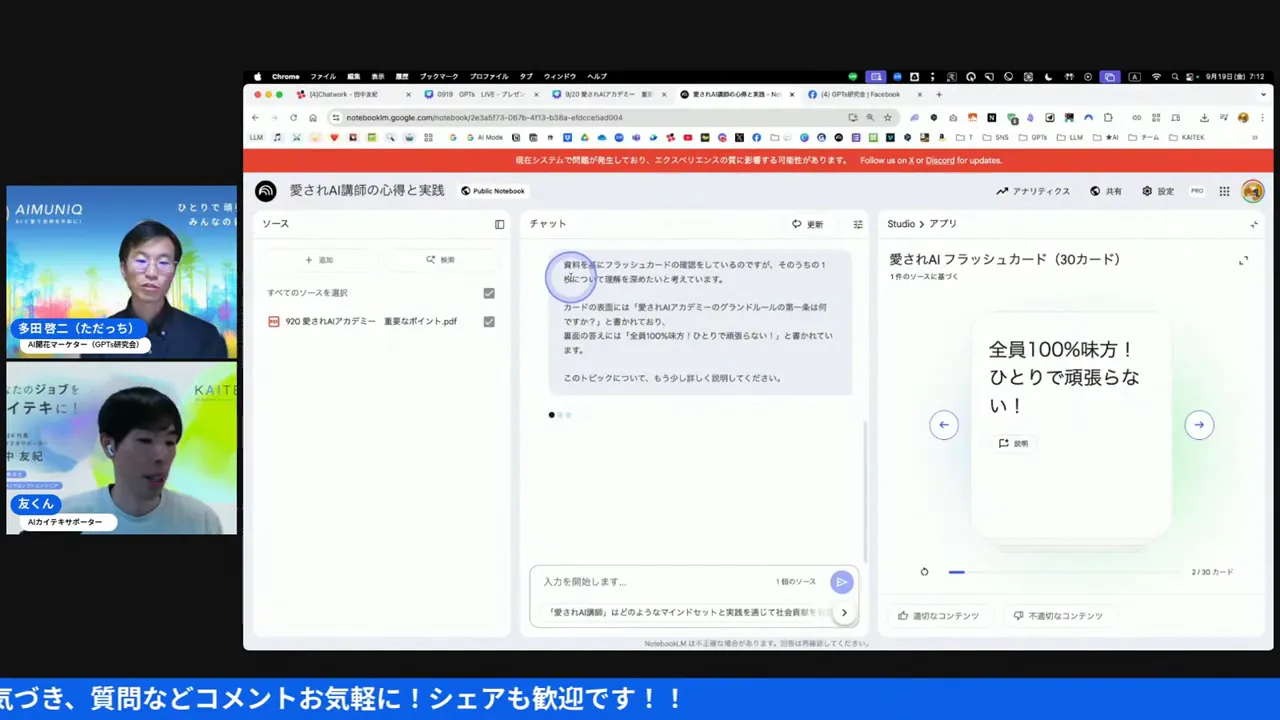

🧾 クイズ作成とテストの自動化(20:10)

NotebookLM内で作ったクイズは、そのまま受講者に配布できる形式に整形可能です。テスト設定では、問題数(10問など)、難易度の調整、選択肢形式の指定などができます。これだけでも現場の負担は大幅に削減されますが、さらにGoogle Formと組み合わせることで「自動採点」→「成績集計」→「フィードバック送付」まで一気に自動化できます。

Google Formを使った自動採点ワークフローの基本:

- NotebookLMでクイズを生成 → 問題文と正答(および解説)をCSVまたはテキストでエクスポート

- Google Formに問題をインポート(手動で貼るか、CSV→スクリプトで自動入力)

- Formの回答をGoogle Sheetsに連携し、スクリプト(Apps Script)で採点ロジックを組む

- 採点結果を自動で受講者へメールまたは共有リンクで送信

実務でよくある課題と回避策:

- 問題インポートが面倒 → NotebookLMの出力をCSVに変換し、Apps Scriptで自動投入(テンプレート化)

- 記述式問題の採点 → 部分点判定やキーワード照合ルールををApps Scriptで設計

- 大量受講者の成績管理 → Sheetsのフィルターやピボットを利用してダッシュボード化

📷 スクリーンショット4 — テスト結果のスコア表示(24:55)

NotebookLMのテストを終了すると、スコア表示や解説表示が瞬時に出ます。これをGoogle Formと組み合わせて受講者にメール配信すれば、採点業務はほぼ自動で終わります。採点にかかっていた時間が大幅に削減され、その分講師は個々の学習支援やコンテンツ改善に注力できますよね。

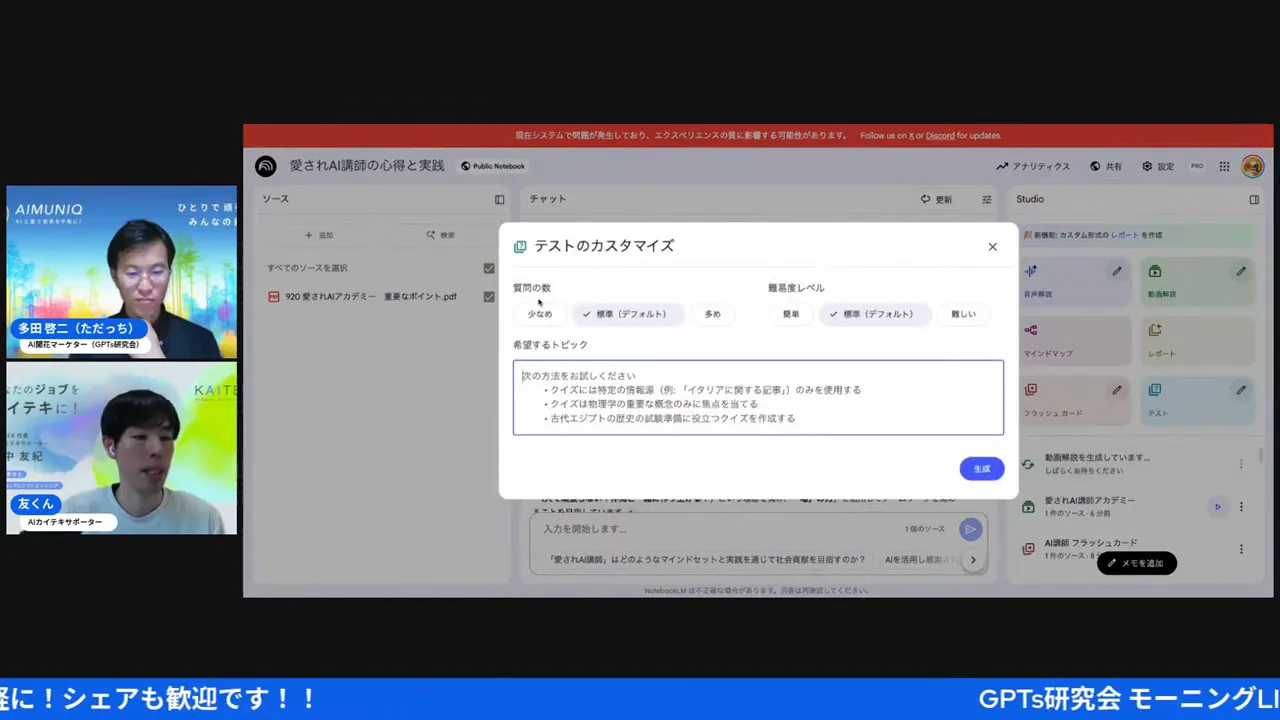

🔗 共有・カスタマイズの幅(21:34)

NotebookLMは共有の粒度が細かく、ノート全体、もしくは生成した「アーティファクト(単語帳・クイズなど)」ごとに個別シェア可能です。さらに有料版を使えばチャットモードやカスタムGPTのような機能を使って、受講者向けのカスタムチャットボットを作ることもできます。

ここでのポイント:

- 共有する際は「何を」「誰に」「どの期間で」共有するかを明確に(学習管理上の運用ルールが重要)

- 有料機能の導入は、受講者数や必要なカスタマイズ度合いを見て判断(まずは無料で試してからステップアップが◎)

📷 スクリーンショット5 — スタジオでの動画生成オプション(17:42)

NotebookLMには「スタジオ」機能があり、テキストやスクリプトを元に短い動画(ナレーション付き)を自動生成する能力があります。ライブでは講座の紹介動画を1分程度に自動生成させるデモがありました。音声の男声/女声の指定や、要約の尺指定(30秒/1分)が可能なのは現場で超便利です。

活用アイデア:

- 講座導入動画を数パターン自動生成してA/Bテスト

- 復習用の短尺動画を自動作成→SNSや学習プラットフォームに配信

- ライブ配信音声を取り込んで、当日の要点ダイジェスト動画を即時配布

📱 スマホでのGoogle AI検索&ノート活用(29:49)

ライブではNotebookLM以外にもGoogleのAI検索やジェンスパーク(GenSpark)ブラウザの話題がありました。私が注目しているのは「旅先や外出先でスマホ1台で教材プレチェック・出先学習のサポートができる」点。NotebookLMはスマホブラウザでも操作できるので、現場での確認や学習者との簡易共有にとても使いやすい。

ちょっとした小技:

- 外出先で教材の要点だけ確認→スタジオで30秒まとめを作って受講者に流す

- 講師が出先で修正したい箇所をNotebookLMで編集→即共有

- スマホの音声入力で講義メモ→スタジオで整形して単語帳に変換

🧩 NotebookLMとGoogle Workspaceの連携(26:44)

現状の連携状況としては、DocsやSlidesとの親和性はあるものの、Google Sheets(スプレッドシート)やDriveとの完全な埋め込みは一部まだ制約があります。CSV経由の取り込みや、画像をスクショしてOCR→再利用するなどの工夫で回避できる場面が多いです。

私の現場での回避策:

- クイズの大量インポートはCSV化してApps Scriptで自動投入

- 表形式データは一旦CSV化→NotebookLMに読み込ませる(もしくはGPT系に渡して整形)

- Driveとの連携が弱い場合、共有用リンクをPDFエクスポートしてNotebookLMで読み込む

📷 スクリーンショット6 — Google Workspace制約の説明(26:08)

ライブでも触れられていた通り、Sheetsの直接埋め込みはまだ完璧ではありません。とはいえ、CSVやスクショ→OCR、または中間変換ツール(ChatGPT等)を使えば、ほとんどのワークフローは回せます。ここは現時点での「気合と工夫」が効く領域ですね。

🏫 実務で使える具体シナリオ(学校/企業/講座運営)

ここからは具体的に私が考える使い方を場面別に示します。実務での導入をイメージして読んでください。

学校(小中高・大学)での応用

- 教科書PDF→単元ごとにフラッシュカードを自動生成→生徒の復習用に配布

- 授業録画を取り込んで要点ダイジェスト・補助問題を作成→家庭での反復学習を促進

- 定期テスト問題をNotebookLMで作り、Google Form→自動採点で教師の負担を削減

- 個別支援:苦手単元の解説をAI生成して個別プリント化

企業研修での応用

- 研修資料を投げ込むと各社員向けのマイクロラーニング(短尺動画+クイズ)が自動生成

- オンボーディング資料→新人向け単語帳・FAQを自動生成し、チャット形式でいつでも参照可能に

- 資格試験対策:過去問と要点をNotebookLMで統合→自社専用の問題集を即時生成

オンライン講座・コース運営者向け

- 講義の原稿やスライドを放り込むと、課題・評価指標・習熟度チェックを一括で生成

- 受講者の進捗に合わせてレコメンド問題を出すチャットボットをカスタムで構築(有料機能)

- プロモーション用の短尺動画を大量自動生成→広告テストに使える

⚠️ 注意点とリスク管理

AIを使う際に気をつけるべきポイントも明確に共有します。良いことだけじゃなく、問題点を理解しておくのが私の流儀だよね。

- 誤情報・誤出力:AIは時に不正確な解説や誤答を生成します。必ず人の目でチェックを入れるワークフローを組んでください。

- 著作権:教科書や市販コンテンツをそのまま取り込む場合、著作権に配慮。教育的利用でも許可が必要な場合があるので学校や法人はコンプライアンス部門と相談を。

- プライバシー:受講者データや成績データの取り扱いはGDPRや国内法規に従い、安全に管理してください。

- 依存リスク:AIに頼りすぎると講師のスキルが伸びない場合がある。AIはあくまで補助、最終判断は人が行うこと。

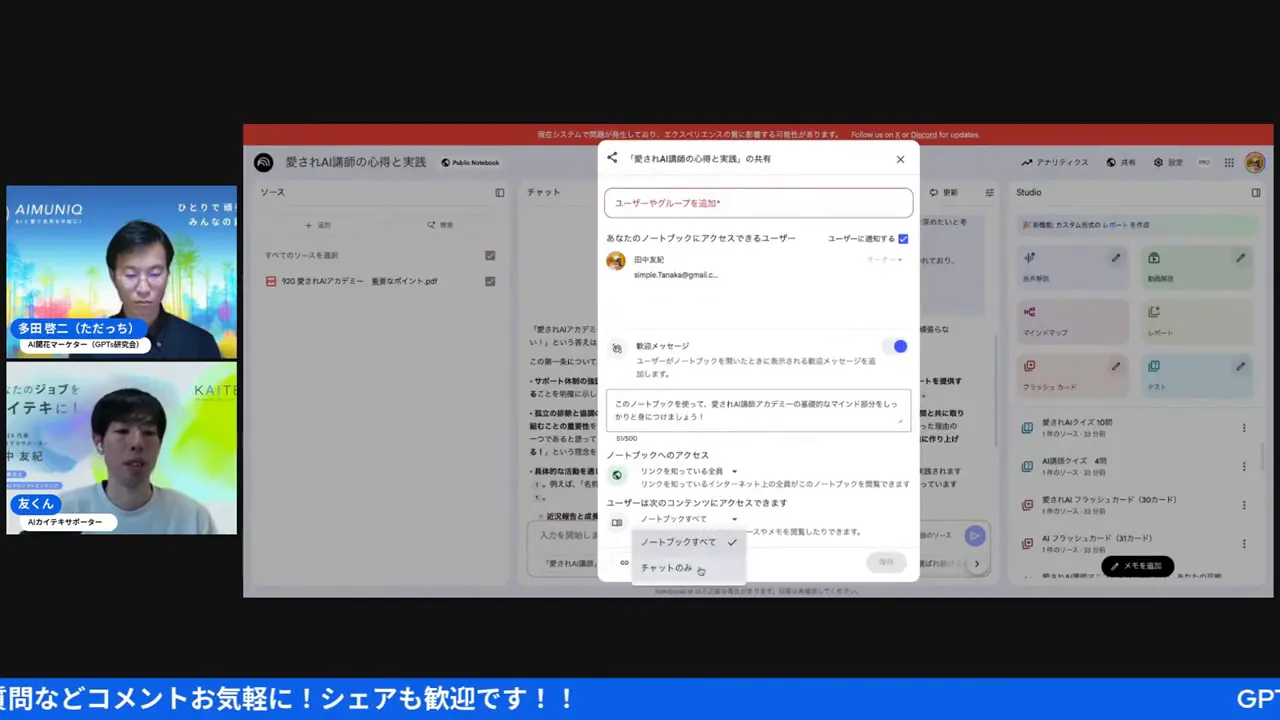

📷 スクリーンショット7 — 共有オプションとチャットモード(21:46)

共有オプションで「ノート全体」「個別アーティファクト」「チャットモード」などを選択できます。特にチャットモードは受講者の質問に対して自動応答する仕組みを作れるので、研修後のフォローに最適。ただしカスタム設定は有料機能が絡むので導入コストを検討してね。

🔧 導入ステップ(私の推奨フロー)

まずは「まず触ってみる」ことが肝心です。私の現場での典型的な導入フローをシンプルにまとめます。

- 無料アカウントでNotebookLMにアクセスし、サンプルPDFを1つアップロードしてみる

- スタジオで「単語帳」→「クイズ」を自動生成、生成物を自分で確認する

- Google Formとの連携テスト(手動で1回インポートして自動採点を体験)

- 受講者1グループ(数名)でパイロット運用→フィードバック回収

- 運用ルール(共有・更新・チェック)をドキュメント化し、スケール導入

ここでのコツ:

- 最初は小さく始める(1ユニット、1クラスで試す)

- 必ず「人のチェック」を入れる工程をルールにする(AI生成→人検収→配布)

- 改善サイクルを回す。AIは更新でどんどん精度が上がってくる

📷 スクリーンショット8 — ライブ配信から教材化する流れ(13:02)

このキャプチャは、Instagram LiveやYouTubeライブの音声を取り込み、それをNotebookLMに入れて教材化する実演部分。ライブ配信はその日の記録として教材に変換できるので、講師の時間効率は爆上がりします。私も過去に、イベント録音をそのまま復習教材にしたことがあって、受講者の満足度がすごく上がった経験がありますよ。

💬 私の忖度ゼロレビュー(利点と改善点)

ここは率直に。良いところはちゃんと褒め、問題があるところは違うと断言します。

良い点(ガチで)

- ワークフローが直感的で、非エンジニアでも使える設計

- 教材→二次教材(単語帳/クイズ/動画)の一気通貫が可能

- 無料で始められるので試しやすい

- 共有とカスタマイズの幅が広く、現場適応しやすい

改善が欲しい点(ここは改善してほしい)

- Google Sheetsなど、表データのネイティブ連携が弱い(CSV経由がまだ必要)

- 誤出力のチェック体制が必要。誤答をそのまま出すと教育現場では問題

- 有料機能の境界が曖昧なので、大規模導入前に費用対効果の検証が必要

結論:現状は「試してみる価値大」。でも「まるごと任せる」はまだ早い。AIを使いこなし、誤りを防ぐ運用設計が成功の鍵だよね。

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: NotebookLMは無料で十分使えますか?

A: 小規模な試験運用や教材の自動生成は無料でかなり使えます。ただし、チャットボット化や高度なカスタム設定、API連携などは有料プランや別サービスが必要になる場合があります。まずは無料で「勝手を知る」→必要に応じて有料に移行するのが王道です。

Q2: 教材の著作権はどうすればいいですか?

A: 他社の教科書や市販コンテンツを使用する場合は、利用許諾や著作権者の確認を必ず行ってください。教育的利用でも許可が必要なケースがあります。組織として使うなら法務やコンプライアンスに相談を。

Q3: 生成された解説が間違っていたらどうする?

A: 人が最終チェックを入れる運用を必ず設けてください。具体的には「AI生成→講師検収→配布」のフローを運用ルール化します。差し戻しや訂正の手順もテンプレ化しておくと効率的です。

Q4: Google Formへの自動移行は簡単ですか?

A: 手動での移行は簡単ですが、大量の問題を自動で流す場合はCSV化してApps Scriptで自動化する方が現実的です。テンプレート化して1回作ってしまえば、その後は楽になりますよ。

Q5: 学生のプライバシーはどう守ればいい?

A: 成績データや個人情報はGoogle Workspaceの共有設定や組織ポリシーに従って厳格に管理してください。必要であればアクセスログやデータ保持ポリシーを設けること。

📷 スクリーンショット9 — まとめスライド(27:36)

ライブの最後に示されたまとめスライド。要点は「教材のアップロード→単語帳・クイズ・動画の自動生成→共有→採点自動化」。つまり「一連の作業を短縮することで、講師や研修担当者が本来やるべき“指導”に時間を使える」ことが本質ですよね。

✅ 私が今すぐおすすめするアクション(ステップバイステップ)

最後に、私(ひろくん)からの実践的なおすすめステップを提示します。迷っているならまずこれをやってみてください。

- NotebookLMのアカウントを作成して、社内で共有できるテスト用PDFを1つ用意する

- アップロード→「単語帳」自動生成→1回だけ人が検収して問題の精度を確認

- 同じ内容でGoogle Formにテストを作成→自動採点ワークフローを試す(手動でもOK)

- 受講者(社員or生徒)に小規模で配信→フィードバックを回収

- 効果が見えたらスケール展開、有料機能の検討(チャット化やカスタム設定)

AIは「使い方」が8割。最初は小さく、丁寧に運用設計すれば、驚くほどの効果を出せます。面倒に感じるかもしれないけど、私の経験上「やらない」ことの損失のほうが大きい。まず触ってみよう、ですよね😉

🎯 最後に(私の思い)

私は「AI共創」を信じる派で、今回のNotebookLMのようなツールは、正しく使えば教育現場や企業研修を劇的に良くします。50kgダイエットや事業の浮き沈み、健康問題を経験してきた中で感じるのは、「時間と精神の余裕」が人生を変える力があるということ。AIはその「余裕」を生み出すための強力な道具です。

ただし、AIに丸投げするのではなく「人が最終判断を持つ」ことは忘れないでください。AIはツール。人の想いと知見を補完するものです。私のミッションは「分身AIで社長無人化計画」を進めることだけど、それは決して人を置き換える話ではなく、「人が本当に価値を出す所に時間を使えるようにする」ための話なんだよね。

今回紹介したワークフロー、チェックリスト、FAQはすぐ実践できます。まずは教材1本をNotebookLMに放り込んでみてください。それだけで見える世界が変わりますよ。

📣 お知らせと次回予定

このライブの続きや、さらに踏み込んだ使い方(Google AI検索やGenSparkブラウザ連携、AIモードのスマホ活用法など)は、次回の配信や当会のコミュニティで深掘りします。興味ある方はぜひ参加して一緒に実践しましょう。

📷 スクリーンショット10 — ライブの締め&未来へのメッセージ(34:34)

最後はライブらしい温かい締め。AIは便利だけど、目的は「人の幸せ」。私も「愛と感謝の循環」「家族第一」の価値観で仕事しています。AIの活用で世界が少しでも快適になり、みんなの時間が増えて笑顔が増える。それが私の願いだよ。

❗ 参考リンク(動画とチャンネル)

今回の元配信を確認したい方はこちら(タイムスタンプ指定で視聴しやすくしています):

ライブ本編(チャンネルページ、該当タイムスタンプへ):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?time_continue=216

チャンネル(GPTs研究会 / AI氣道):https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q

📚 追伸(ひろくんのひとことアドバイス)

最後にひとつだけ忠告。AIツールは日々アップデートで機能が変わります。今日便利だった機能が明日使えなくなることもあるし、新機能で世界が変わることもあります。だからこそ、定期的に「触る習慣」をつけることが重要。私のおすすめは「週に1回、10分だけ新しい教材を試す時間を取る」こと。これを習慣化すると、他の人より確実に先に行けますよ。

ここまで長文読んでくれてありがとう。気になったことがあれば、コメントやDMで聞いてください。AIで一緒に「時間の余裕」を作っていきましょう!では、また現場で会おうね〜👋

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |