こんにちは、田中啓之(ひろくん)です!今日は、僕が主催している「GPTs研究会」の5000人突破記念ライブの6月の生成AI最新情報まとめをお届けします。2025年7月6日に開催したこのライブでは、ChatGPTをはじめ、Gemini、Genspark、Claude、Manusなど、主要な生成AIツールの進化や実践的な使い方について、現場の視点でたっぷり語りました。

動画はこちらからチェックできます。

GPTs研究会 YouTubeチャンネル

Table of Contents

- 🎉 GPTs研究会5000人突破!感謝とこれまでの歩み

- 🤖 6月の生成AI進化総まとめ!ChatGPTからGeminiまで

- 📅 今後の予定とイベント情報

- 💡 まとめと僕の考え

- ❓ よくある質問(FAQ)

- 📌 最後に

🎉 GPTs研究会5000人突破!感謝とこれまでの歩み

まずは、みなさんへの感謝から。GPTs研究会がついにFacebookグループメンバー数5000人を突破しました!僕自身はFacebookが見れないトラブルに見舞われていますが(笑)、これも皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございます。

僕たちの研究会は2023年11月からスタートし、365日以上毎日ライブ配信を続けてきました。伝えることで自分も学びが深まる、これが継続の原動力になっています。これからも最新のAI情報をわかりやすく、実践的にお届けしていきますね。

🤖 6月の生成AI進化総まとめ!ChatGPTからGeminiまで

6月は生成AIの進化がめまぐるしくて、追いかけるのを諦めたくらい(笑)。特に印象的だったのは、音声や動画を使った「自分の代理」的なAIの進化です。単なるテキスト生成から、音声認識や動画生成など、多彩な表現が可能になってきました。

ここからは、僕たちが注目した6月の主な生成AIニュースを項目ごとに詳しく解説していきます。

1. ChatGPTの大プロ(GPT-4 Turbo)登場

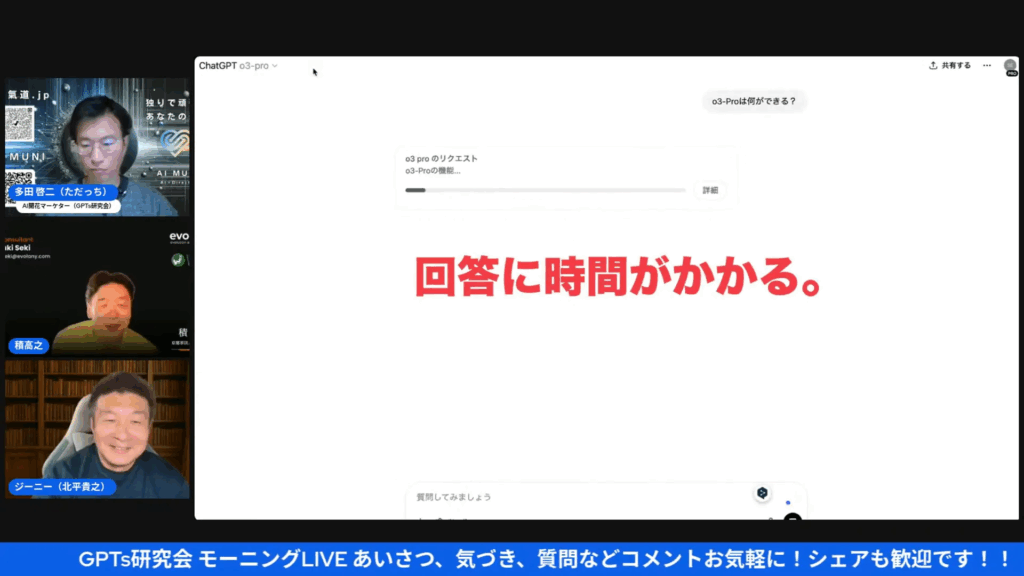

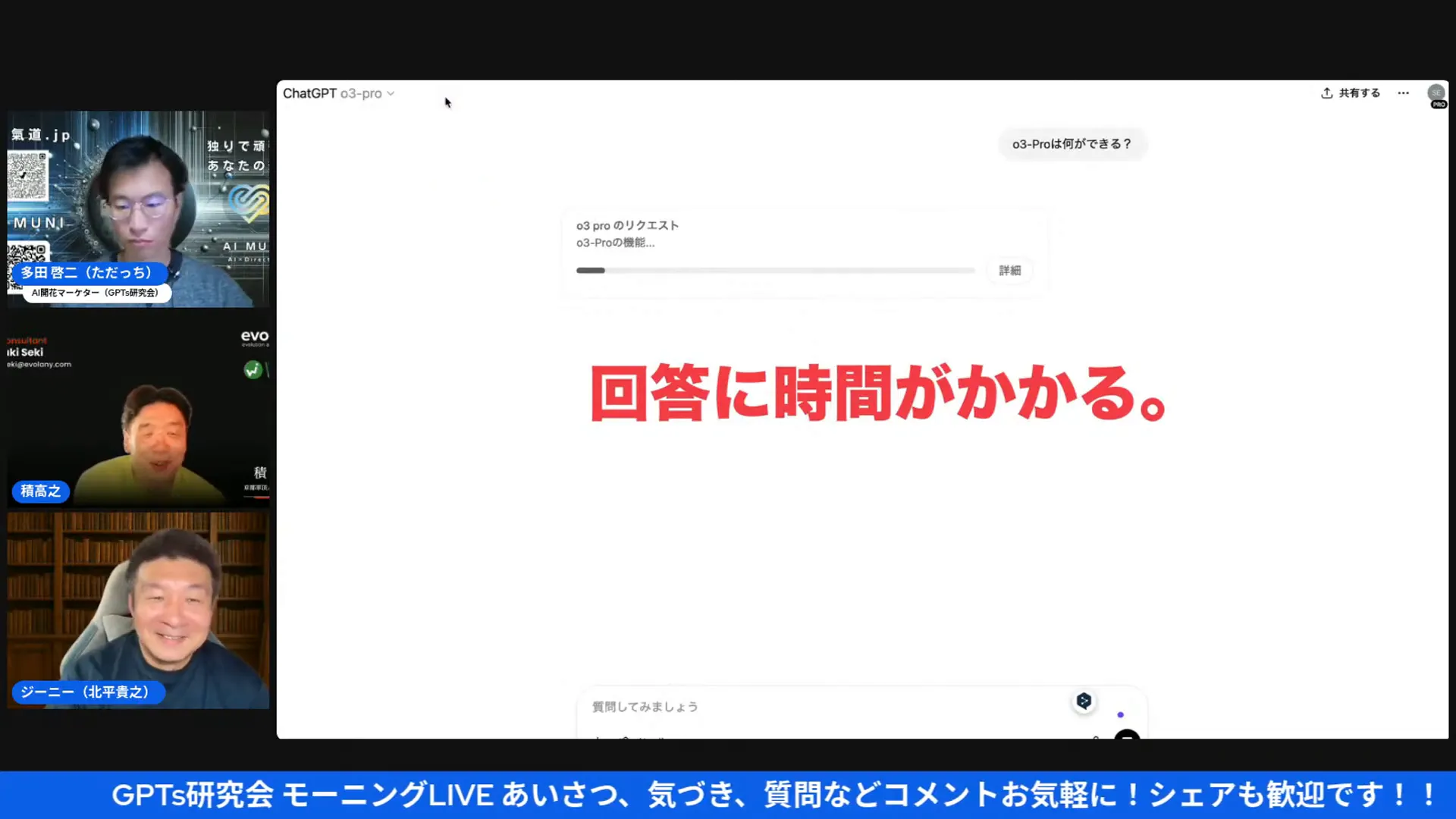

ChatGPTに新しく「GPT-4 Turbo」が追加されました。これが何かと言うと、基本はGPT-4と同じですが、より高速で、コストも抑えられているモデルです。ただし、現在は回答に少し時間がかかることもあり、まだ完全に使い物になるとは言い難い状況です。

また、学習データのカットオフは2024年4月と最新ですが、それでも最新の情報はまだ追いついていません。検索機能が付いたことで多少カバーできるものの、レスポンスの遅さは体感的に厳しいですね。

2. ChatGPTレコードモードと会議議事録の進化

新たに「レコードモード」が使えるようになり、これが会議の議事録作成に革命を起こしています。実際に映画の会議シーンを解析した例では、音声をかなり正確にテキスト化し、要約もスムーズにできるようになりました。

録画時間は最大120分までですが、これだけあれば大抵の会議はカバー可能。日本語にも対応しており、プロプラン以上で利用できます。これはビジネスシーンでの活用価値が非常に高い機能です。

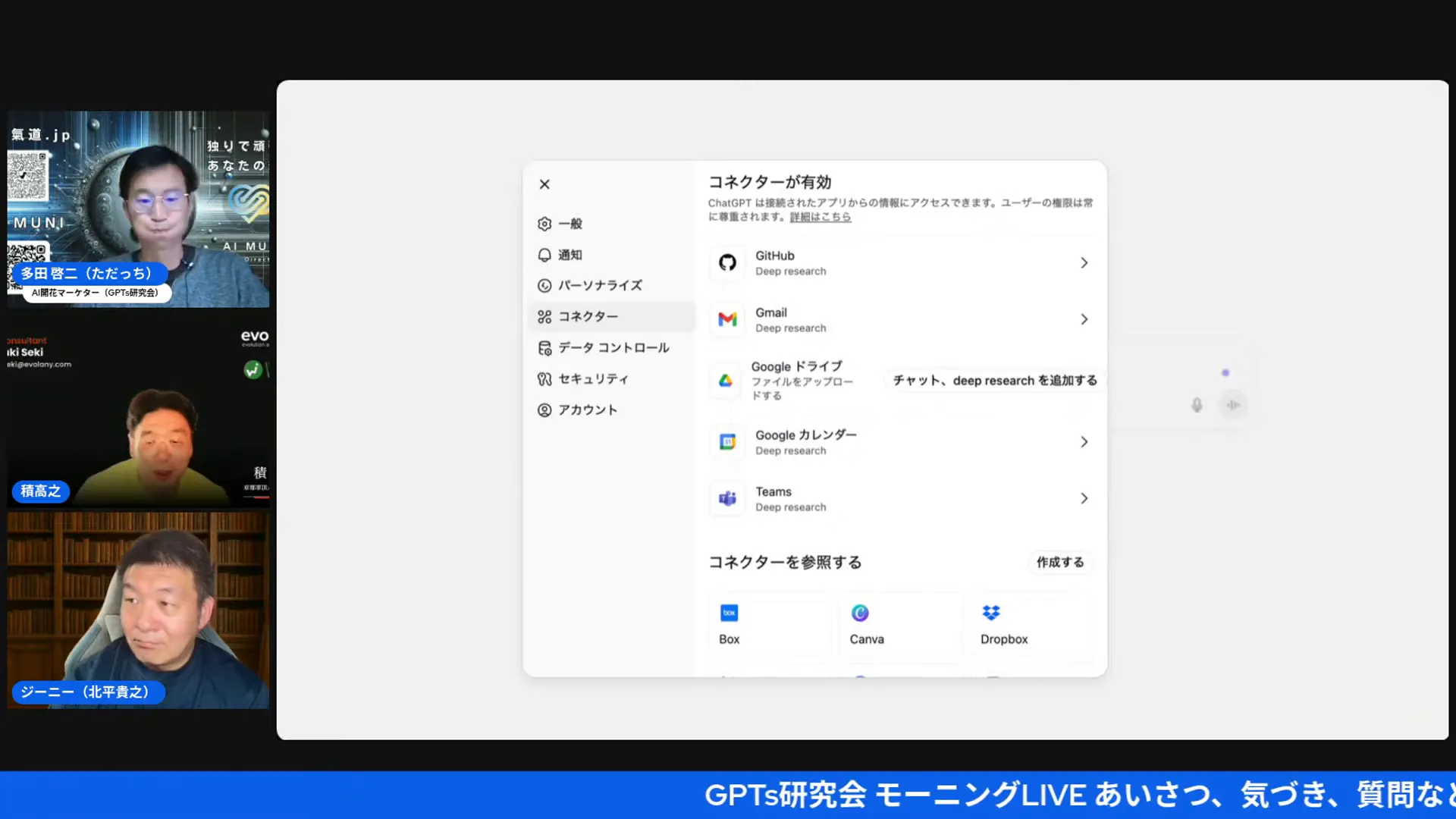

3. GPTコネクターズで自分のデータ活用が加速

6月に発表された「GPTチャットサーチコネクターズ」は、自分のGoogleドライブ、Gmail、カレンダー、チームソフトなどのデータをAIがアクセスして活用できるというものです。

キャンバのコネクターも新たに追加され、ノンプログラマーでも使いやすくなっています。これにより、自分の持つあらゆる情報をAIが自由に扱い、検索や分析の効率が劇的にアップします。

特に僕が注目したのは、大学の推薦図書リスト作成の例。従来は大量の本のISBNや著者情報を手作業でまとめていたのが、GPTに教え込むだけで自動で整形し、図書館の蔵書チェックまで連携できるようになりました。これはまさにAIによる業務効率化の実例ですね。

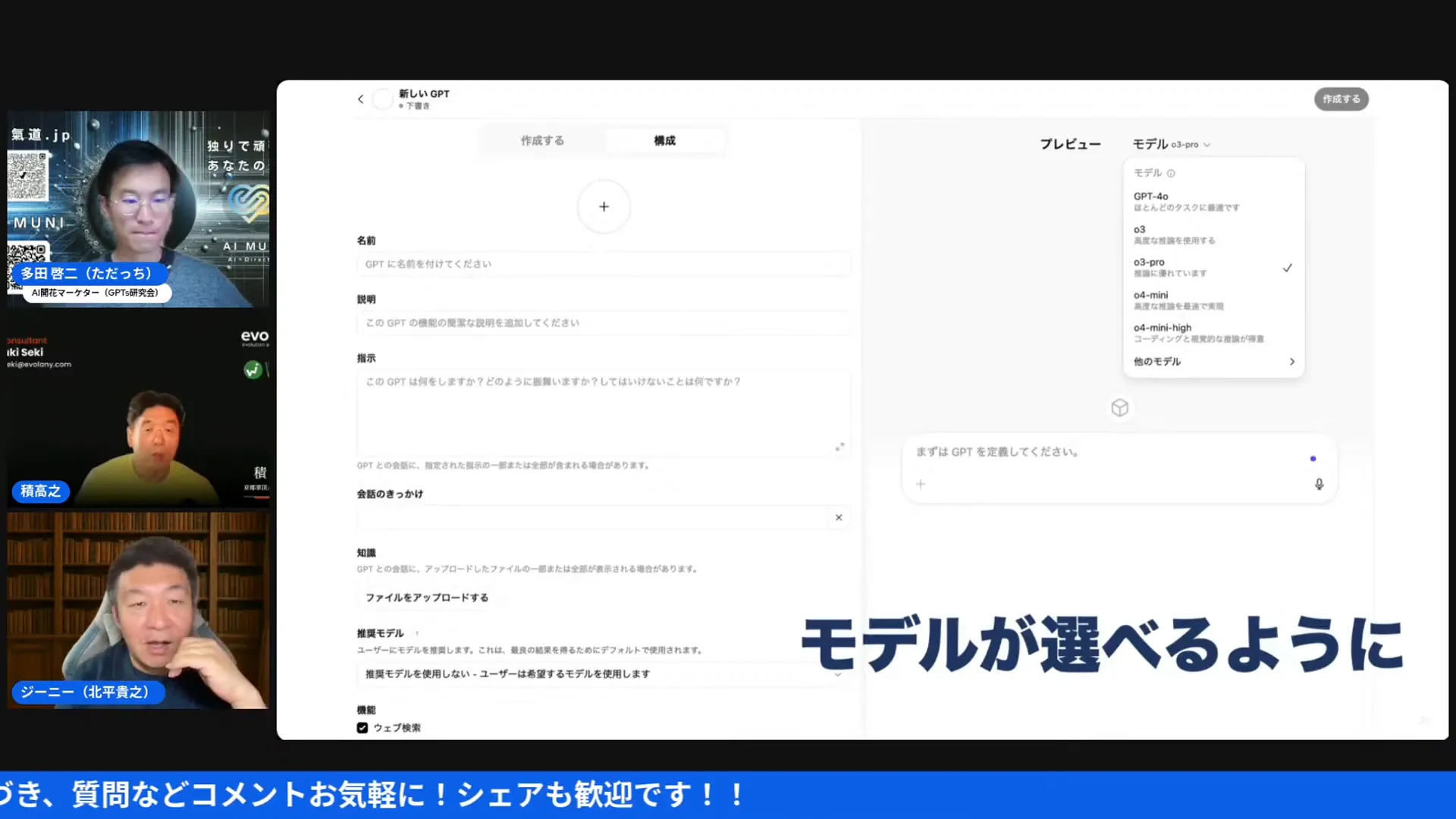

4. GPTプロジェクトの拡張とカスタムGPTモデルの選択肢増加

GPTのプロジェクト機能は、従来の20枚までの制限が40枚までに拡大。より大規模なドキュメントやプロジェクト管理が可能になりました。ただ、僕は正直これだけ使うならノートブックを使った方が効率的かなと思ってます。

また、カスタムGPTモデルが選べるようになり、これまで「マズい」と感じていたカスタムモデルもかなり使いやすく進化。特に手順に沿った処理は強化されており、4.1モデルは指示通りに動いてくれるのでおすすめです。

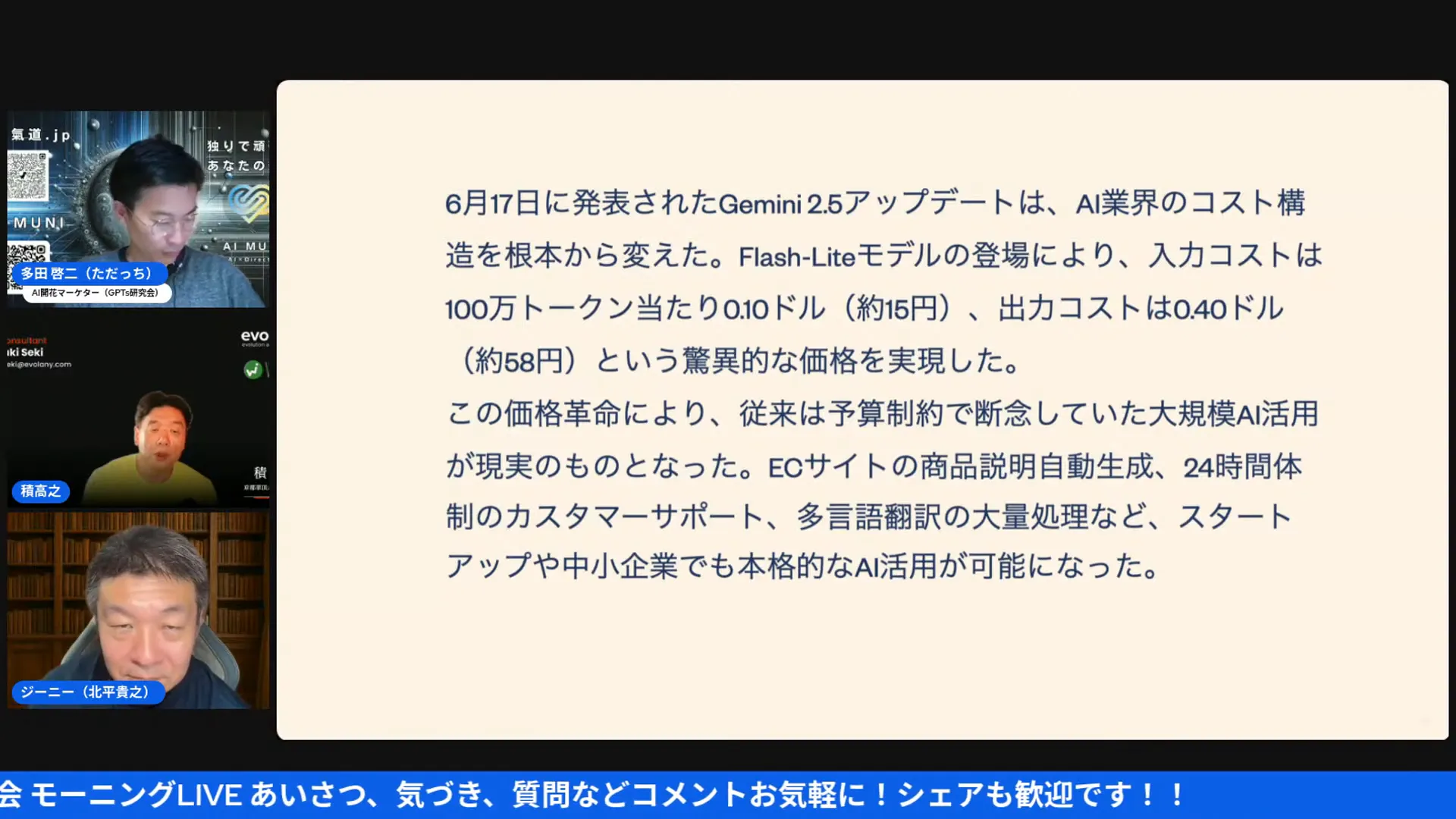

5. Gemini(ジェミニ)のフラッシュライトと2.5Proの本格運用

GoogleのGeminiは6月に「フラッシュライト」という低コスト版APIをリリース。これによってAIツールの性能向上が期待され、実際にGemini APIを使ったサービスのクオリティがジワジワ上がってきています。

Gemini 2.5Proもプレビューから本運用に移行し、AIスタジオでの利用が便利に。安価で高性能なAPIが広まることで、AIの普及速度がさらに加速するでしょう。

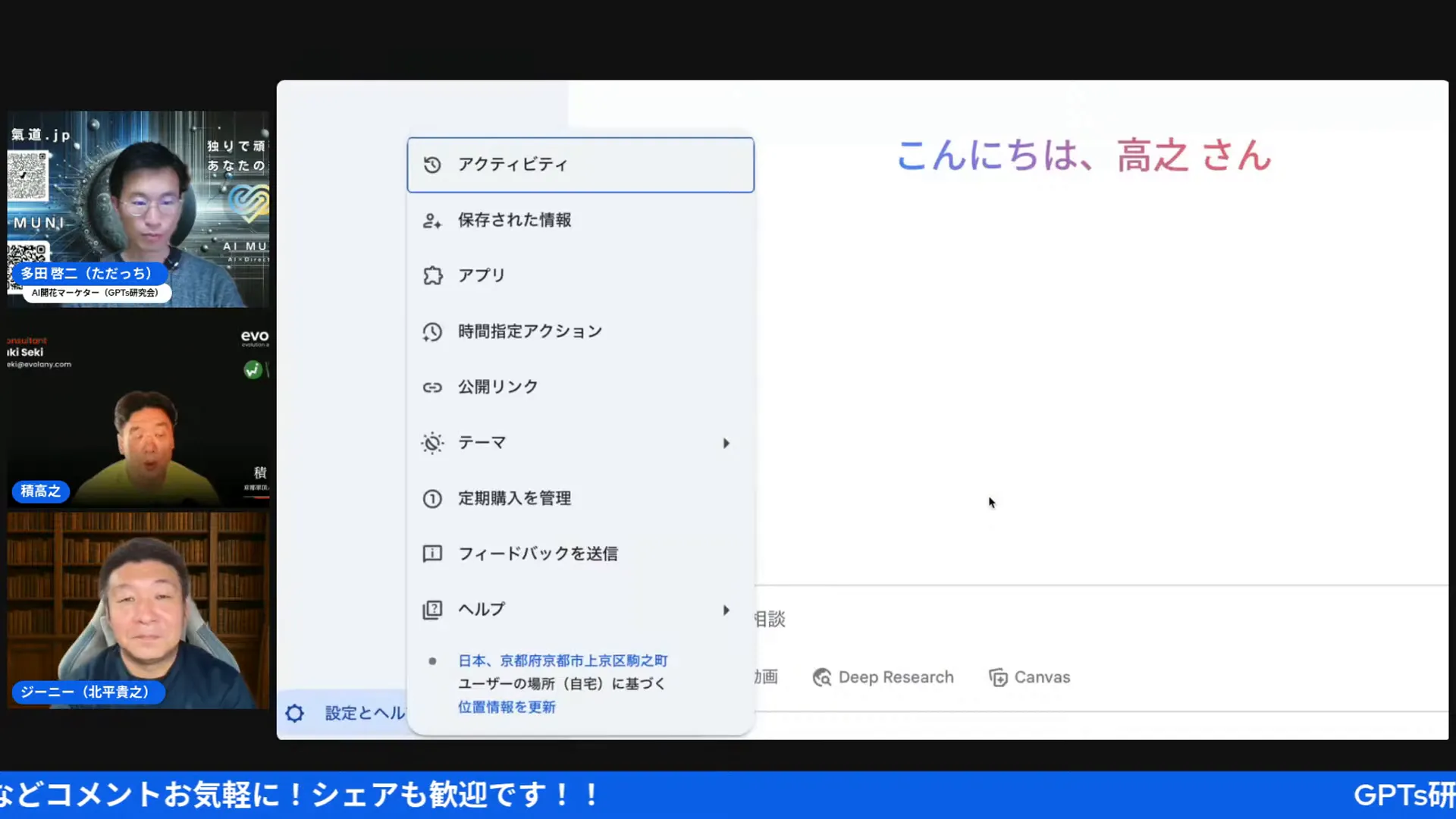

6. スケジュールドアクションとAIによるタスク管理

6月の地味に嬉しい進化として、チャットGPTにスケジュールドアクション機能がつきました。これは時間指定でタスクを実行できる機能で、実務でのタスク管理がAIに任せられるようになったということです。

まだ発展途上ですが、Googleドライブ連携と組み合わせれば、記事作成から音声変換まで、一連のワークフローを自動化できそうな予感がします。

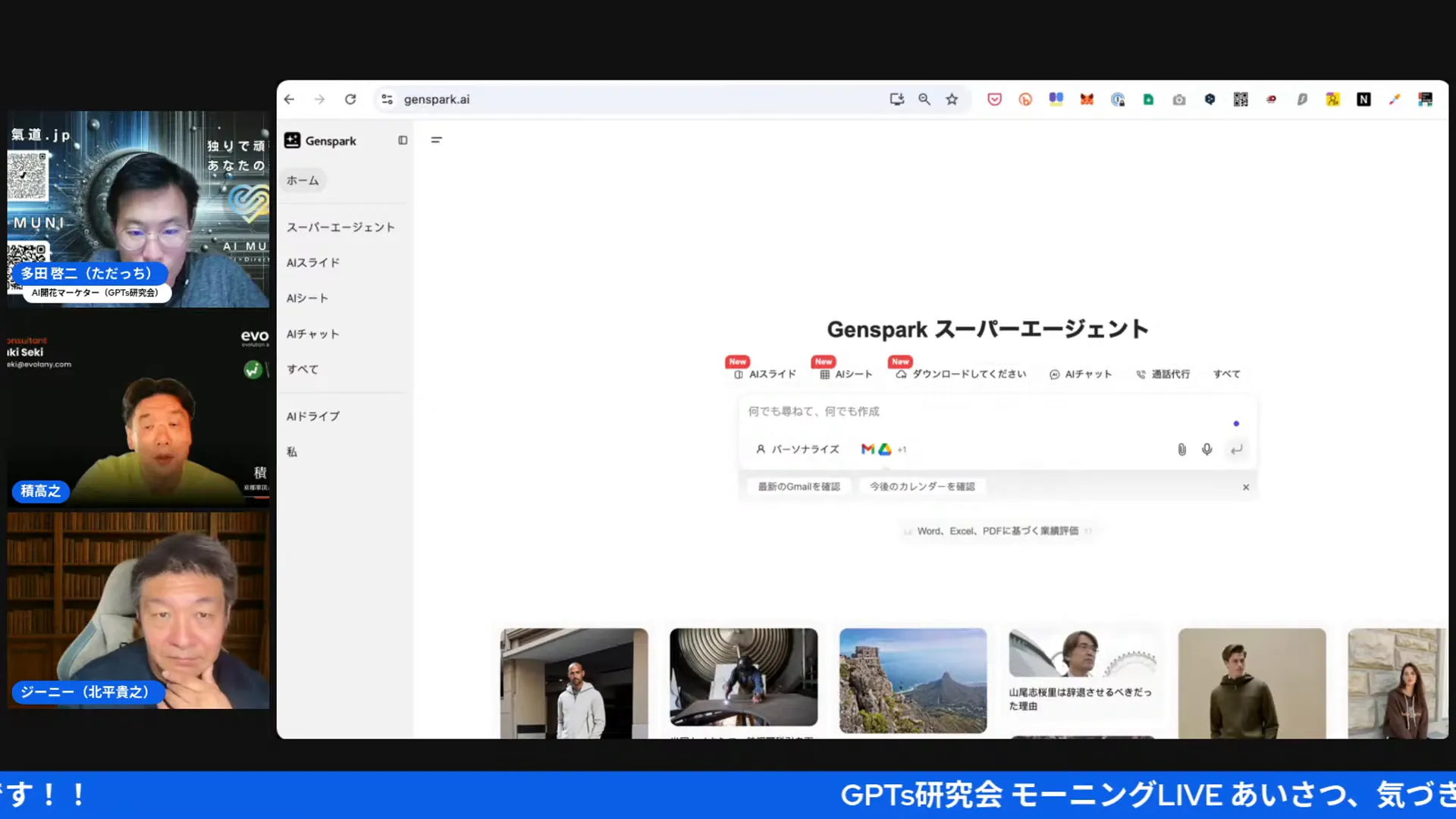

7. GensparkのAIブラウザーとドキュメント連携

Google系のGensparkが6月にAIブラウザーとAIドキュメントをリリースし、Googleドキュメント、スライド、スプレッドシートの3つが揃いました。これはGoogle 3種の神器と言える進化です。

AIブラウザーはMac限定ですが、ブラウザー上で見ているページを即座に要約したり、質問したりできるので、情報収集や資料作成の効率が格段に上がります。テンプレート機能も強化されていて、編集も楽々です。

8. Dブラウザー(Dear Browser)とNano Browserの登場

Gensparkの次に登場したのがDブラウザー。こちらはApple Silicon限定ですが、UIがすごく洗練されていて使いやすさ抜群。複数のタブを開きながら、その内容をまとめて表にしたり比較したりできる機能が特徴です。

WindowsユーザーにはNano Browserという軽量ブラウザーがあり、こちらも無料のエージェント機能付きで便利です。複数のブラウザーAIが競争しながら進化しているので、ユーザーとしては選択肢が増えて嬉しいですね。

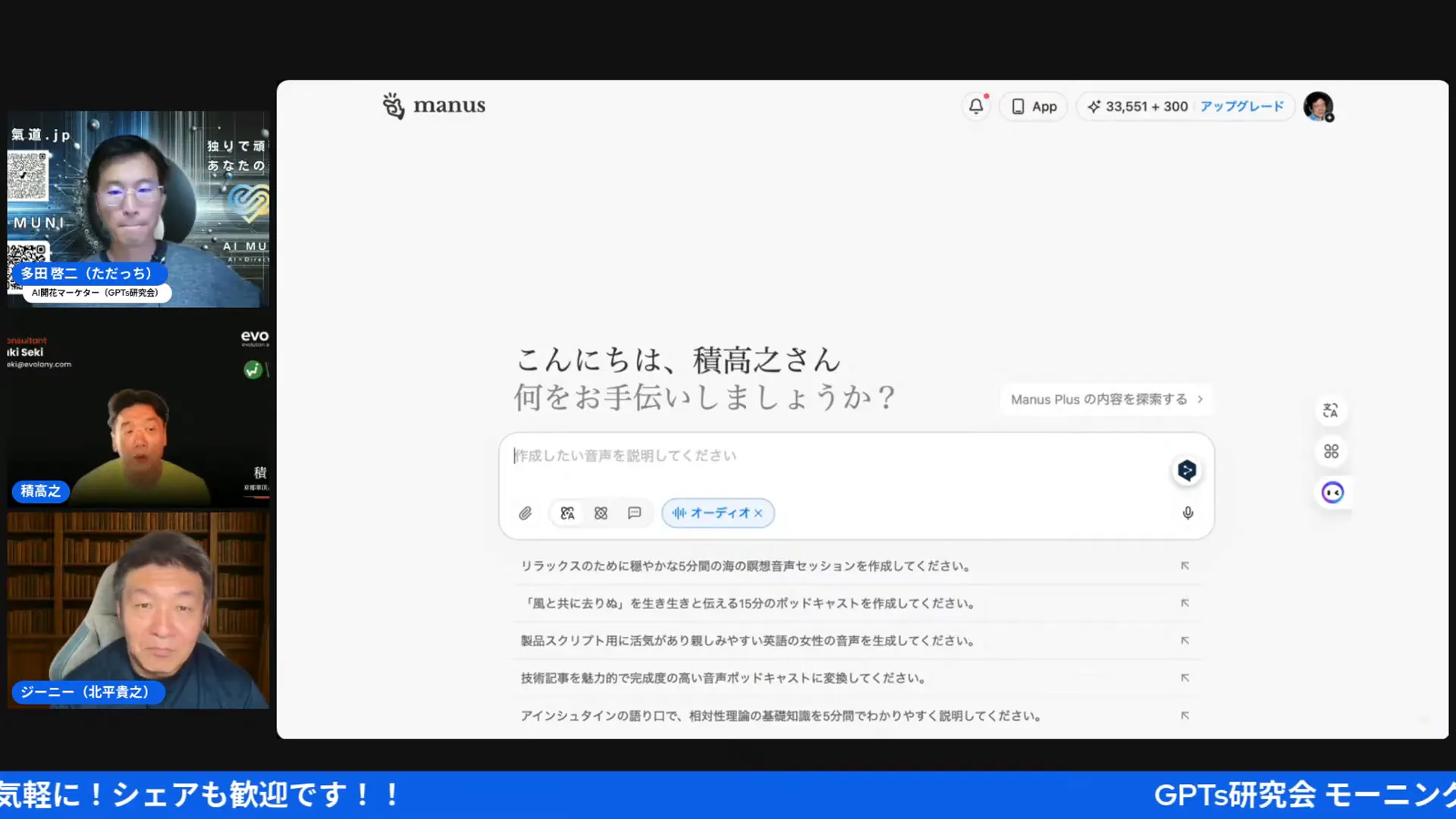

9. ClaudeブラウザーとManusの音声モード

AnthropicのClaudeもブラウザー連携を強化し、ID連携による複数サービス利用がスムーズに。Manusは6月に音声生成モードを搭載し、ビデオ制作などで活用が広がっています。

ただし、できること・できないことの説明がまだ不十分で、使いこなすには知識が必要。Manusのアプリもリリースされており、これからの進化に期待です。

10. 動画生成AIの進化とMidJourney V1 Videoモデル

6月は動画生成AIも進化しました。MidJourneyのV1ビデオモデルは、シーンの固定やトランジションが滑らかで、撮影なしに高品質な動画が作れるレベルに到達しています。

Google CLIやGemini 3Nも登場し、プログラマーにとってはコマンドラインから直接操作できる便利なツールが増えました。

📅 今後の予定とイベント情報

10月にはOpenAIのデベロッパーイベントが予定されており、GPT-5の登場も噂されています。7月〜8月にはさらなるアップデートが期待できそうです。

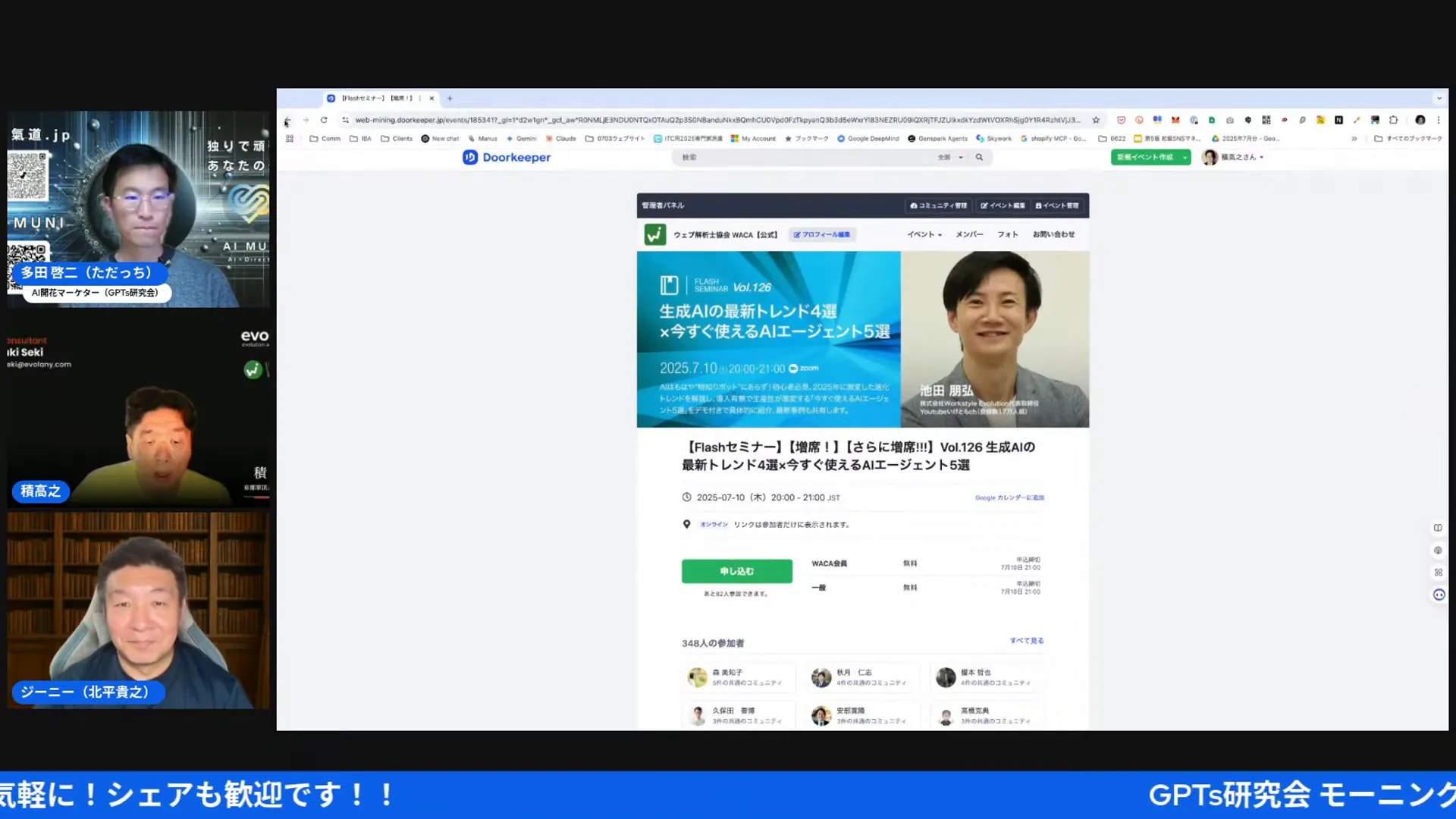

また、僕たちのGPTs研究会では、7月10日に池田智さんをゲストに迎えたフラッシュセミナーを開催予定。最新のAI情報をさらに深掘りしますので、ぜひ参加してくださいね。

セミナーの申し込みはすでに多くの方がされていて、残席わずかです。お早めに!

💡 まとめと僕の考え

6月は地味だけど確実に生成AIの基盤が強化された月でした。高速化、音声対応、ブラウザーAIの充実、コネクターによるデータ連携など、実務で使いやすくなるための進化が目立ちました。

僕は特に、AIによる業務効率化の具体例(推薦図書リスト作成や会議議事録自動化)が印象的で、こうした現場の課題解決にAIを使う流れが一気に加速していると感じています。

これからも僕は、AIを使いたいけど迷っている人、苦戦している人に向けて、わかりやすく実践的な情報発信を続けていきますよ。AI共創で一緒に未来を切り拓きましょう!

❓ よくある質問(FAQ)

Q1: GPTs研究会ってどんな会ですか?

A1: GPTs研究会は、生成AIの最新情報を学び、実践的に活用するためのコミュニティです。Facebookグループで5000人以上が参加し、毎日ライブ配信やセミナーを行っています。

Q2: ChatGPTのGPT-4 Turboは使いやすいですか?

A2: GPT-4 Turboは高速でコストも抑えられていますが、回答時間がまだやや長いことがあり、完全に実用レベルとは言い切れません。今後のアップデートに期待です。

Q3: AIブラウザーって何ができるの?

A3: AIブラウザーは、閲覧中のウェブページを即座にAIが解析し、要約や質問応答、情報整理ができるツールです。GensparkやDear Browserなど複数のサービスがあり、業務や調査に役立ちます。

Q4: GPTコネクターズはどう使うの?

A4: GPTコネクターズは、自分のGoogleドライブやメール、カレンダーなどのデータにAIがアクセスして活用できる機能です。これにより、自分の情報を活かしたAI活用が可能になります。

Q5: これから生成AIを始めたい初心者におすすめのツールは?

A5: まずはChatGPTの基本プランで触ってみるのが良いです。慣れてきたら、カスタムGPTやGensparkのAIブラウザー、キャンバのAIツールなどを使うと、より実践的に活用できます。

Q6: 生成AIはどんな業務で役立ちますか?

A6: 会議の議事録作成、資料の要約、推薦図書リストの作成、動画や音声の生成、スケジュール管理、タスク自動化など、幅広い業務で活用可能です。

📌 最後に

AIはこれからもどんどん進化していきます。僕たちGPTs研究会は、皆さんと共に学び、共創し、明るい未来を築くための仲間です。ぜひ一緒にAIを楽しみながら使いこなしていきましょう!

これからもよろしくお願いします。ひろくんでした!