目次

- 🌅 はじめに — 僕(田中啓之)からの朝のご挨拶

- 🧑🏫 今日の出演者と役割(誰が何を話したか)

- 🐶 AIペットの話から見える「感情」価値の再認識

- 📚 教育×生成AI:僕が今日一番語りたかったこと 😊

- 🤖 ChatGPT(メモリ機能)とGoogle(Gemini / LaMDA系)の使い分け

- 🧪 テストと評価の設計をもう一度考える(重要)

- ✍️ 僕が実際にやっている“評価ルール”の具体例(ステップ)

- 💡 質問制御(プロンプト教育)と「学びのデザイン」

- 💻 プログラミング教育はどう変わるのか?(僕の意見)

- 🎯 僕がオススメする「教育現場でのAI活用」具体アクション

- ⏳ 僕がレポート評価に入れている「時間」の重要性

- 🔍 採点のための実務ツールと自動化アイデア

- 🌐 僕が見た「学生世代のAI活用の現実」 — 現場レポート

- 🔁 僕の“実験”:授業でライブ感を取り入れる(成功例)

- 🧩 学びの本質は「好奇心」と「主体的な体験」だよね

- 🔔 実践チェックリスト(教師・研修担当向け)

- 📣 お知らせ(GPTs研究会の運用について)

- ❓ FAQ — よくある質問と回答(教育×生成AI編)

- 🧾 まとめ — 教育で残すべきもの、AIに任せて良いもの

- 📬 最後に — ひろくん(田中啓之)からのメッセージ

- 📚 参考資料・関連リンク(配信中に挙がった資料)

- 📸 キャプチャ一覧(タイムスタンプ順)

🌅 はじめに — 僕(田中啓之)からの朝のご挨拶

おはようございます、ひろくんこと田中啓之です。今回の「GPTs研究会モーニングLIVE」は、生成AIの最新アップデートと教育での実践にフォーカスした1時間の濃密なセッションでした。僕は普段から「分身AIで社長無人化計画」を推進していて、AIと共創する実務や教育現場の話題には目がありません。

今回も、積高之(関さん)、ジーニーさん(G2)、そして特別ゲストの横田秀珠さんを迎えて、教育×生成AIの“今”と“これから”を深掘りしました。僕の視点で言うと、教育現場は今、変化の真っ只中なんですよね。AIがどんどん“答え”を出してしまう時代に、教育の価値をどう再定義するかって話が中心だったんだ。

🧑🏫 今日の出演者と役割(誰が何を話したか)

今日のメンバーは豪華でした。役割を簡単に整理しておきますね。僕は進行兼ファシリテーターとして話を振りつつ、自分の教育観やビジネスの現場でのAI活用実例をシェアしました。

- ただっち( 多田啓二) — GPTs研究会の運営者として進行。教育・ビジネスの実務でAIを使う観点から発言。

- 積高之(積さん) — 京都華頂大学准教授。教育現場の実践と評価の方法、カリキュラム設計論をシェア。

- ジーニーさん(G2 / 北平高幸さん) — パソコン教室経営者。AIの入り口や実践的な教え方、学習ガイドの活用を解説。

- 横田秀珠さん(特別ゲスト) — ネットビジネス・アナリスト。現場視点でのAI活用・教育との接点を語る。

それぞれ立場は違うけれど、共通していたのは「AIはツールであって目的ではない」という視点。特に教育では“体験”や“学びのプロセス”をどう評価するかが重要って点で一致してました。

🐶 AIペットの話から見える「感情」価値の再認識

早い段階でG2さんが紹介してくれたのが「AIペット」の話。実際の物理的なデバイス(音声を認識して鳴き声や性格が育つ系)を紹介してました。ここで僕がぐっと来たのは、人がAIに求めるのは「便利さ」だけじゃなくて「寄り添い感」や「感情的価値」なんだよね、という点。

AIがどれだけ高性能になっても、人がAIに抱く“感情の部分”が離れられる価値を生み出す。それは教育や仕事の場面でも同じで、ただ正答を出すだけのAIより、学びの過程や個別の成長に寄り添うAIが求められると思うんだ。

📚 教育×生成AI:僕が今日一番語りたかったこと 😊

今回の中心テーマは教育。ここで僕が強調したいのは次の点です。

- 「答え」がすぐ出てしまう環境で、教育の評価軸をどう変えるか。

- チャットGPTのメモリ機能やGoogleのガイド付き学習など、新しいツールの使い分け。

- 「体験」を評価する仕組み(レポートの書き方、チャット履歴の提出、制作時間の評価など)。

個人的な結論としては、知識の暗記はAIが担ってしまう可能性が高いので、学校や講座は「興味を引き出す仕掛け」と「深く長く考える体験」を提供する場所にシフトすべきだ、って話をしました。

🤖 ChatGPT(メモリ機能)とGoogle(Gemini / LaMDA系)の使い分け

ここは実践的で重要なセクション。関さんがわかりやすく整理してくれた差分を僕も補足しつつ紹介します。

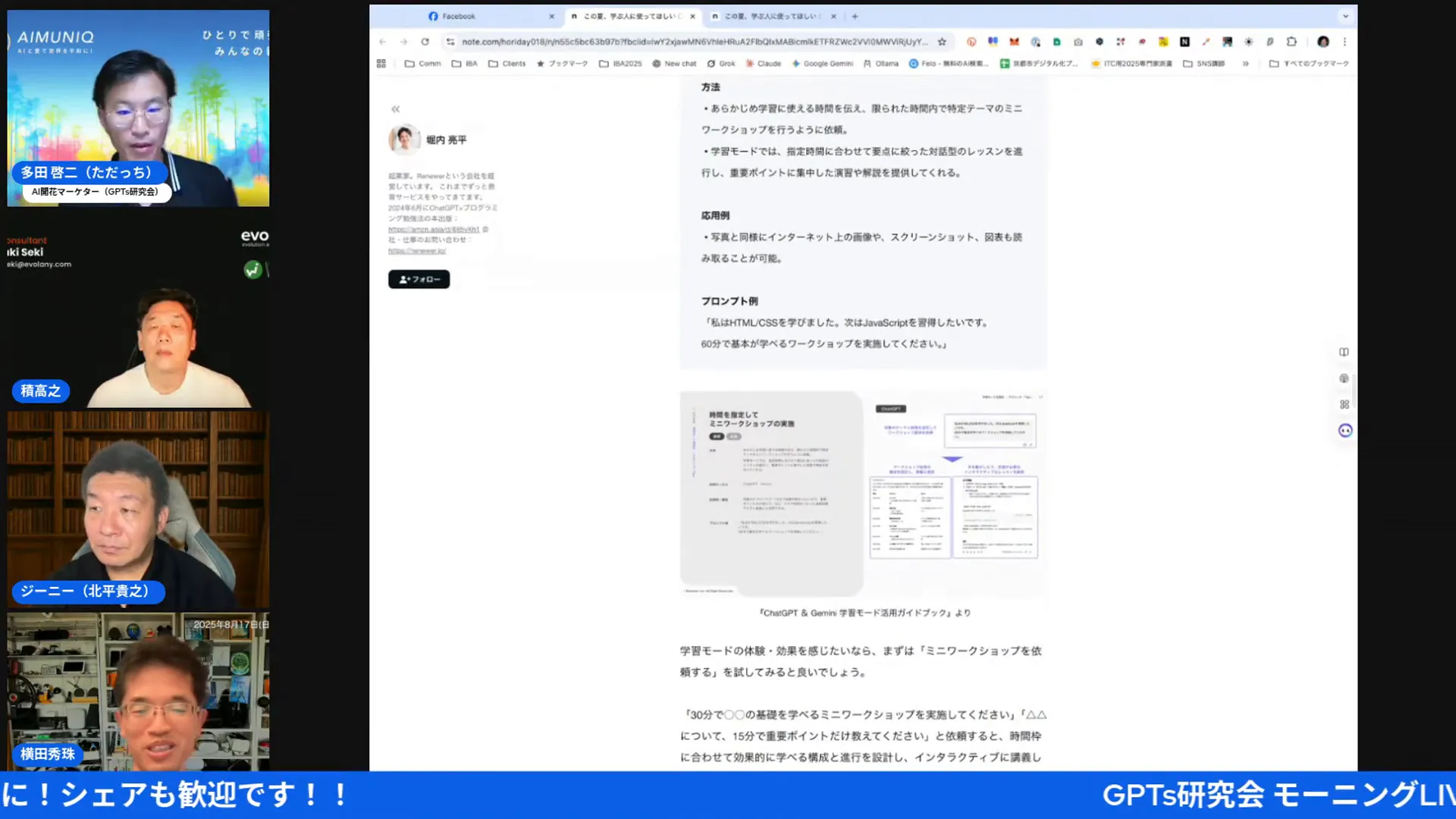

- ChatGPTの強み:メモリ機能を生かして「個別継続学習」ができること。スレッド単位で学習履歴を積み上げられ、前の学びを踏まえた応答をしてくれる。教育現場では、個別指導や長期の学習プランに向く。

- Google系(Gemini / LaMDA / 学習ガイド機能)の強み:教育用に特化したUX(クイズ、ミニワークショップ形式、順序立てた長期計画)を強くサポートする設計になっている点。学習ガイドやクイズ生成が得意。

要は「どちらも使えるけど、何を重視するかで使い分ければいい」ってこと。僕の現場だと、概念理解や継続的な学習管理はChatGPTのメモリが便利で、短期の反復確認やゲーム化したチェックはGeminiのガイドが便利だなって感じです。

🧪 テストと評価の設計をもう一度考える(重要)

ここは教育現場の先生方が本当に悩んでいるポイントだよね。今日の議論で出た実践的なアイデアを僕なりに整理するとこんな感じです。

- チャット履歴の提出を評価に組み込む:AIを使って答えを作る過程そのものを評価対象にする。どんな問いを立て、どのように改良して最終回答に至ったかを見れば、思考のプロセスを評価できる。

- 作業時間・制作時間を評価する:レポートや作品にかけた時間(本人の体験)を評価軸にすることで、表面的な「AI出力だけ」を評価するのを避ける。

- 画面共有やライブでの進行を取り入れる:面接やプレゼンでは画面共有を必須にして、どの情報を参考にしているか、どのように検索・検討しているかを見える化する。

- クリエイティブな成果物や体験に高い価値を置く:AIに頼らない本人の体験や現地での実体験を評価基準に。AIは情報を補完するが、体験に基づく考察は差別化になる。

僕が今、授業や社内研修でやっていることを挙げると:

- レポート提出時に「作業ログ」「チャットのURL」「制作時間」をセットで出させる。

- レポートの本文には「AIをどのように使ったか」と「使った理由」「自分の学び」が必須記載。

- 重要度の高い評価は「体験の深さ」と「思考の時間(どれだけ深掘りしたか)」。

✍️ 僕が実際にやっている“評価ルール”の具体例(ステップ)

僕の授業やワークショップで実際に導入している評価ルールをステップで示します。教育者や企業の研修担当の人はそのままコピペで使えるように作ってるよ。

- 課題提示:課題の目的と期待アウトカムを明確にする(例:「このテーマについて30分で仮説を立て、90分で資料を作れ」)。

- ツール利用ルール:AI利用は自由。ただし「チャット履歴」「どのツールを使ったか」は必須提出。

- 制作ログ提出:作業時間・ツール名・プロンプト・改良履歴を時系列で記載。

- 体験の記述:作業を通じて何を学んだか、どの点で考え方が変わったかを本人の言葉で書かせる。

- 評価基準:①体験の深さ(30%)②プロセスの可視化(30%)③成果物の質(40%)で採点。

- レビュープロセス:最低2名のレビュアーが評価、合算して最終点数を決定。

この方式だと「AIを使ったら即高得点」にはならないし、逆にAIを使いこなして短時間で高品質を出せればそれは正当に評価されるんだよね。時間軸と体験を重視するのが肝だよ。

💡 質問制御(プロンプト教育)と「学びのデザイン」

プロンプトデザインを教えることは、もはやプログラミング教育の一部になってきてるよね。要は「問いの立て方」を教えるということなんだけど、これはどの学年でも有効。

- 問いの前に「目的」を定義する習慣をつける。

- 問いは具体→抽象の流れで作る(例:まずは事実、次に比較、最後に批判的視点)。

- AIから返ってきた回答を鵜呑みにせず、検証項目を必ず設ける。

僕は研修で「60分ミニワークショップ」をプロンプトにお願いして作らせ、それを参加者が実践することでプロンプトの作り方・使い方を学ばせてます。実際にやると理解が早いんだよね。

💻 プログラミング教育はどう変わるのか?(僕の意見)

プログラミング教育のあり方についての議論も盛り上がったけど、僕の結論を先に言うと:

「すべての人が低レイヤーのコードを書く必要はなく、ツールやサービスをどう使いこなすかを教えるべき」。

ただし、AIそのものを作る人(モデル開発者や基礎研究者)は依然必要で、数学や行列、ベクトルの基礎は将来価値がある。関さんの指摘の通り、行列やベクトルが今AIのコアになっているのはまさにその通りで、基礎教育の一部は残しつつ、幅広い人にとっては「ツールの使い方」に重きを置いて教育カリキュラムを再設計すべきだよね。

僕が実務で見ている例:

- 動かないコードが出たときに、プロンプトでバグ修正を教えてもらう。(実務で時間短縮になる)

- Web制作やUI設計は、既存のローコード/ノーコードツール+AIで十分対応可能なケースが増えている。

- AIを使う「思考プロセス」や「設計力」を教える方が、将来的により価値を生む。

🎯 僕がオススメする「教育現場でのAI活用」具体アクション

実際に学校や企業研修で試してほしいアクションを、僕の現場経験を踏まえてまとめます。即効性が高い順でどうぞ。

- 課題に「プロセス提出」を必須化(チャットログ・作業時間・使ったツール)。

- 授業中にリアルタイム検索・AI活用を許可し、画面共有で「何を参照したか」を可視化。

- 評価基準に「体験の深さ」と「制作時間」を入れる(時間をかけた学びを評価)。

- 小テストや復習はAIに任せ、授業は「興味喚起」と「深掘り」に専念する。

- プロンプト作成ワークショップを定期開催し、問いの作り方を反復学習させる。

これで教師側も学生側もAIを“敵”にするのではなく、“共創パートナー”として活用できるようになるよ。僕の塾でもほぼ同じ流れで回してて、学習効率は上がってます。

⏳ 僕がレポート評価に入れている「時間」の重要性

今日僕が一番強調したかったのがコレ。時間を評価するって、聞くと意外かもしれないけど、これがとても強力なんだ。

理由はシンプルで、同じ情報を1分で得るのと2時間かけて体験するのでは、その記憶と深さが全然違う。映画の例えを話したけど、あらすじを1分で知っても映画を見た体験にはなりませんよね。学びも同じで、時間をかけた体験が価値を生むんだよ。

だから僕は採点で「かかった時間」を重視してる。もちろん無意味にダラダラやればポイントは上がらないけど、「どれだけ考えたか」「どれだけ検証したか」を示す指標として時間は役立つよ。

🔍 採点のための実務ツールと自動化アイデア

採点を全部人間でやるのはコスト高なので、以下のような自動化ハイブリッドを提案します。

- 1次レビュ:AIが書類チェック(要件チェックリストの有無、提出ファイルの形式、文字数など)を自動で実施。

- 2次レビュ:人間レビュアーが体験や考察の深さを評価。ここはまだ人の目が必要。

- 面談評価:1対1での発表を録画し、AIが音声・映像を解析して補助的な評価指標(発表時間、キーワード出現頻度、論理構造のスコアリング)を出す。

こんな形でAIを採点補助に使うと、評価の公平性と効率性が上がるよ。関さんが話していたように、AIに採点基準を学習させるのは現実的に進行中の解だね。

🌐 僕が見た「学生世代のAI活用の現実」 — 現場レポート

ここは僕が大学や専門学校で見てきた、生の現場レポート。昨年から今年にかけて、学生のAI利用は一気に普及してます。

- 卒論や課題でAIを使う学生が増加。プロンプトやツールを知っている学生は作業スピードが段違い。

- 学校側は「有料ツールを使え」とは言いにくい。だから無料枠やスクールアカウントの整備が必要。

- 結果、授業や評価のルールを変えないと公平性が保てない。

実例:Googleの学生向けアカウントでGeminiが1年間無料という制度があり、これがあると学生がGeminiを使わない理由がなくなっちゃう。だから教育側は「AIを使って当然」という前提でカリキュラムやテスト設計を見直さないといけないんだよね。

🔁 僕の“実験”:授業でライブ感を取り入れる(成功例)

僕が面白いなと感じた実践は「授業のライブ配信」。教室内だけでなく、外部の人や遠隔地の参加者ともライブで繋いで、双方向で議論ができるようにするんだ。これがすごく効果的。

メリット:

- 外の専門家や学生がリアルタイムで質問・情報共有できる。

- 参加者の関心を引き続ける「ライブ感」が生まれる。

- 授業が一方向ではなく、多方向の学びの場になる。

実際に僕が協力した専門学校では、海外の学生や実務家がSlackやLINEで参加して授業の質が上がりました。もちろんコントロールは必要だけど、禁止するより“活かす”方向が良いかなって思ってるよ。

🧩 学びの本質は「好奇心」と「主体的な体験」だよね

最後にここが一番の核心。AI時代の教育で残すべき最重要な要素は「好奇心」と「主体的な体験」。テストで100点取れるかどうかだけじゃなくて、「何をきっかけに興味を持って深掘りしたか」を重視すべきだよ。

関さんも言ってた通り、授業でただ教科書の内容をなぞるだけならAIに置き換えられる。先生の仕事は「興味を引き出すネタ」を提供して、学生が自分から調べて体験し、考えを発展させるサポートをすることになっていくだろうな。

🔔 実践チェックリスト(教師・研修担当向け)

ここまで読んで「よし、試してみよう」と思ったあなたへ、実践チェックリストを用意したよ。すぐ使えるやつね。

- 課題に「チャット履歴」「作業時間」を必須提出にする。

- 授業にAIを導入する際は、最初に「AI利用ルール」を明確化する(例:参照元を必ず出す)。

- 評価基準に「体験(時間)」「プロセスの可視化」を入れる。

- プロンプト作成のミニワークショップを導入する(週1回)。

- 面接やプレゼンは画面共有を要件にする(何を見ているかを可視化)。

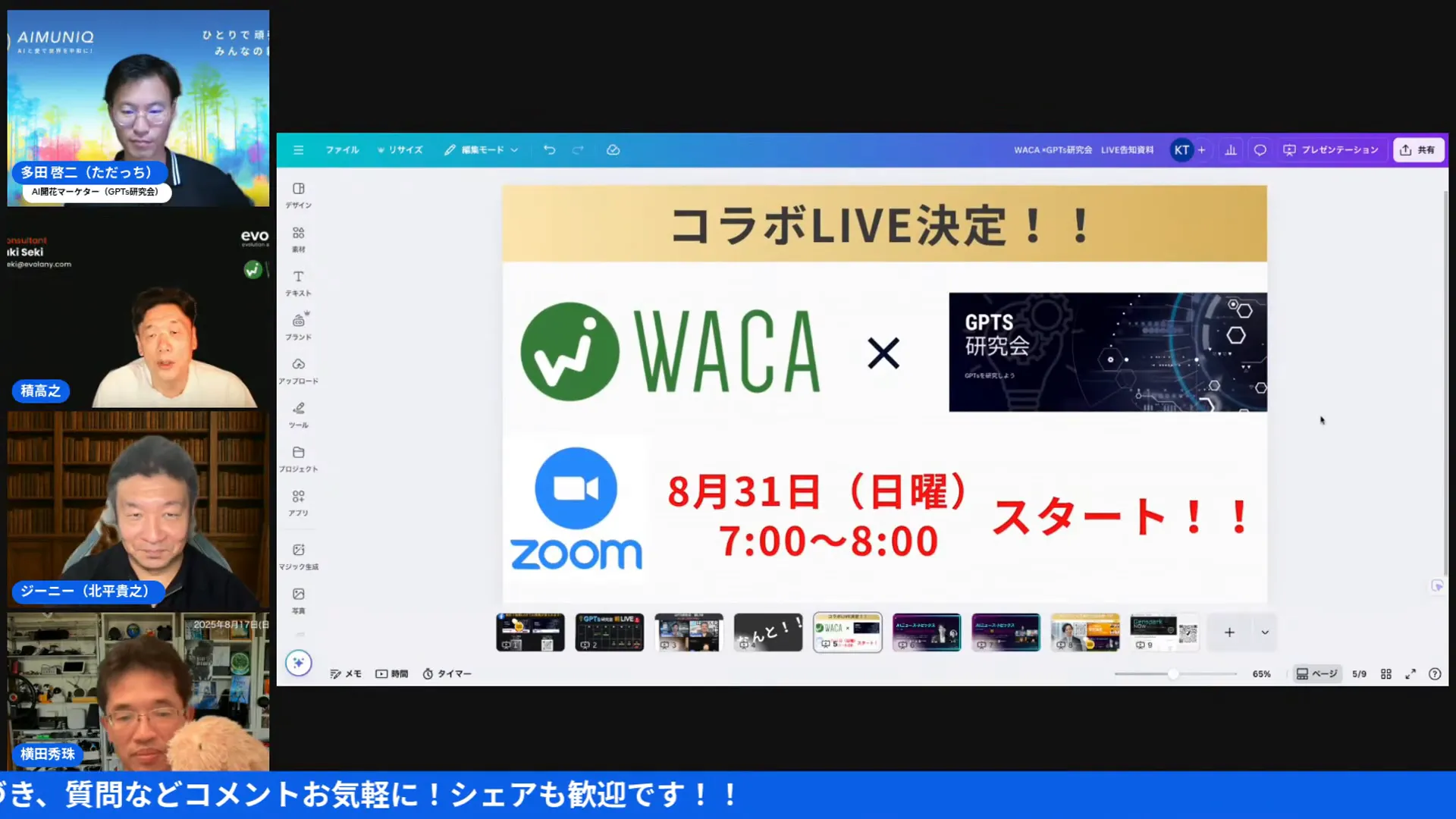

📣 お知らせ(GPTs研究会の運用について)

最後に告知。GPTs研究会のライブ配信の運用が変わるという案内がありました。これから日曜日はZoomを活用する形に移行して、より参加型のライブにしていく予定だよ。土曜日もニュースフラッシュを配信しているので、週末は情報のキャッチアップにピッタリだよね。

❓ FAQ — よくある質問と回答(教育×生成AI編)

Q1: 学生に有料ツールを使わせるのは不公平じゃない?

A: そうだよね。僕もその点は重要な課題だと思ってる。対策は2つあって、学校側が「教育用アカウント」を整備するか、あるいは評価基準を調整して「ツールの有無」に関係なく測れる指標(体験の深さ、プロセスの可視化)を導入すること。どちらか一方だけじゃなくて、両輪で回すのが現実的だよ。

Q2: AIを使うと学力低下につながらないか?

A: ツールをただ使わせるだけならその懸念はある。だけど「使い方」を教えること、そして「体験や検証」を必須にすれば、AIは学びを加速する。要は「使わせ方」が教育の腕の見せ所だね。

Q3: 採点をAIに任せて大丈夫?

A: 一部は大丈夫。要件チェックや形式チェックの自動化は有効で、公平性と効率性が上がる。ただし最終的な「体験の深さ」や「考察の質」は人間のレビューが必要。ハイブリッド運用が理想だよ。

Q4: プログラミング教育は不要になるの?

A: そんなことはない。低レイヤーのコーディングが不要になる人はいるけど、AIを設計・改善する側の人材(基礎理論や数学)はむしろ重要になる。ただ多くの人にとっては「AIを使う力」=プロンプト設計や検証力を鍛える方がコスパがいいかな。

🧾 まとめ — 教育で残すべきもの、AIに任せて良いもの

ここで僕の考えを整理して終わりにします。

- AIに任せて良いもの:知識の暗記、定型的な問題解決、初期的な情報収集、フォーマット整形など。

- 教育で残すべきもの:好奇心の喚起、体験に基づく学び、問いの立て方、検証・批判的思考。

- 評価のポイント:成果だけでなくプロセス(チャット履歴・作業時間・取り組み方)を可視化して評価すべき。

AIは「代替」ではなく「拡張」。僕はこれを「分身AI」と呼んでビジネスに取り入れているけど、教育でも同じだよ。ツールをどうデザインして学びを最大化するかがこれからのカギだね。

📬 最後に — ひろくん(田中啓之)からのメッセージ

僕は「失敗は宝」「共創>競争」を信じてる。AI時代は早く、変化が激しいけど、だからこそ「人間らしい価値」=体験・感情・好奇心がさらに重要になるよね。教育もビジネスも、AIと一緒に「どう人をワクワクさせるか」を考えていこう。

今回のモーニングLIVEは1時間だったけど、話題は山盛りで全然時間が足りなかった。これからも僕はこういう議論を続けていくし、もし現場で導入を考えている人がいたら、気軽に相談してよ。僕が分身AIを使って無人化した経験や、教育現場での実践ノウハウを共有するよ。

それじゃあ、今日も良い1日を。僕は家族のために朝ごはん作ってから仕事するよ〜。また次回の配信で会おうね!

📚 参考資料・関連リンク(配信中に挙がった資料)

・GPTs研究会 配信チャンネル(ストリーム): https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams

・教育向けGemini / 学習ガイドのドキュメント(検索で確認してね)

・僕のワークショップテンプレ(ミニワーク60分) — 欲しい人は個別に連絡してね。

(注)上の外部リンクは配信中に参照されたものやチャンネルへの案内です。具体資料は配布可能なものを随時シェアします。

📸 キャプチャ一覧(タイムスタンプ順)

以下は記事中に埋め込んだキャプチャの一覧だよ。各画像はその場面の要点と一緒に載せてあるので、動画視聴の際の目安にしてね。

- 00:24 — オープニング&自己紹介シーン

- 01:34 — 関さんの紹介

- 01:58 — ジーニーさんの紹介

- 03:16 — AIペットの実演

- 05:18 — 教育のテーマ紹介

- 08:19 — ChatGPTのメモリ機能説明

- 09:52 — Google学習ガイドの画面共有

- 16:29 — 学生のAI利用状況の報告

- 18:21 — チャット履歴共有の提案シーン

- 23:28 — AIによる採点基準学習の案内

- 29:20 — 好奇心重視の教育議論

- 30:56 — 授業でのAI調査実演

- 31:18 — 授業導入チェックリスト共有

- 32:11 — ライブ感ある授業の紹介

- 37:57 — プログラミング教育の議論

- 39:33 — Web制作やキャンバ活用の紹介

- 43:39 — 行列・ベクトルの重要性の言及

- 45:17 — 共有された教育記事の画面

- 46:11 — ミニワークショップテンプレの共有

- 49:24 — 制作時間を評価に入れる提案

- 50:06 — レポート時間評価の説明

- 59:53 — チャッピーや寄り添い感の議論

- 1:00:16 — クロージング挨拶

また次回も僕の分身AIと一緒に現場の“使える”情報を持ってくるよ。それじゃ、お仕事・学びの場で活かしてみてね!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |