こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今日は「ホームページからSNSまで!AIにおまかせ投稿術」というテーマで、多田啓二さんが主催するGPTs研究会LIVE(配信:AI氣道チャンネル)にゲスト登壇された高崎翔太さんのデモ内容を、私なりの視点と実践ノウハウをたっぷり解説しますよ。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIとコードを組み合わせた現場で使える仕組み作りを日々やっているので、その実務的な落とし込みも交えてお届けします。

Table of Contents

- 🎯 このライブ(とこの記事)で得られること

- 📸 オープニングとゲスト紹介

- 🧭 全体ワークフローの俯瞰(まずは全体像を掴む)

- 🧩 実践パート:ホームページ→投稿カレンダー(スプレッドシート)を作る

- 🖼️ 画像生成の実務的ポイント(GenSpark や Nano Bananaなど)

- 🖋️ 画像に文字を載せる「正攻法」:HTML/CSSで重ねる

- 🧾 スプレッドシートの自動整列とカスタムメニュー(Google Sheets活用)

- 🔀 画像とテキストの配置バリエーション(デザイン上の小技)

- 📱 投稿フォーマットの微妙な変化:Instagramは4:5を推す

- 🔍 リアリティの出し方 — AI感を消す「60%ルール」

- 💸 コストとAPI戦略(無償→有償の移行計画)

- 🏫 教育現場での応用と「仕事化」アイデア

- 🔐 法律・倫理・運用上の注意点

- 🛠️ 実用テンプレート(スプレッドシートの具体例)

- 🧰 使うと便利なツール一覧(実務向け)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🚀 まとめ:まずの一歩プラン(初心者向け)

- 📣 最後に(ひろくんの一言)

- 📷 キャプチャ一覧(時刻リンクつきメモ)

- 🔗 おまけ:私(ひろくん)からのサポート案内

- 💡 最後にもう一度(エネルギー注入)

- 追記:導入チェックリストと参考リソース

🎯 このライブ(とこの記事)で得られること

このライブでは、ホームページの情報を自動で解析して、あなたの事業に合ったSNS投稿カレンダー(投稿文・ハッシュタグ)、画像を一括生成するワークフローがデモされました。この記事ではライブの要点を整理し、実践できる手順・ツール選定・運用上の注意点・具体的なテンプレート案まで余すところなく書いていきます。私(ひろくん)流の改善案や、はじめてでも取り組めるように段階的なステップも載せているので安心してくださいね。

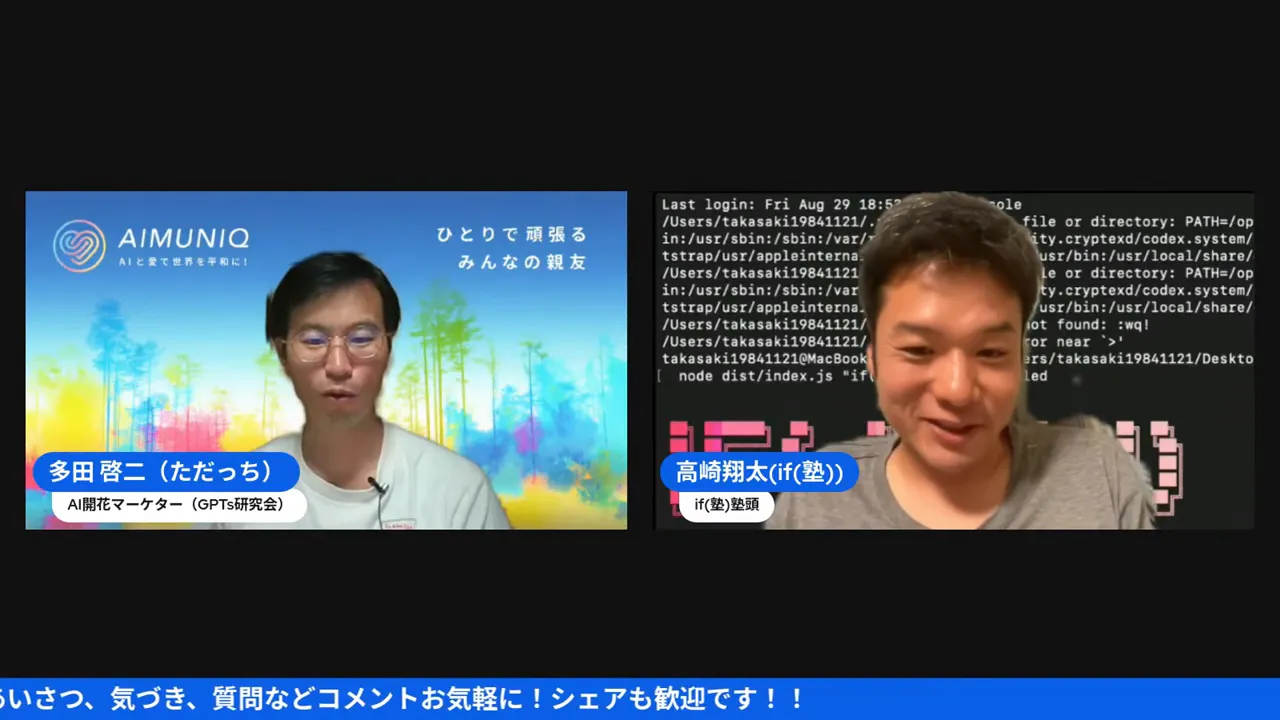

📸 オープニングとゲスト紹介

多田さんの進行で始まった回。今回の主役は高崎翔太さん(if塾 塾頭)。教育×AI×ビジネスの現場で実践的な仕組みを回している方で、コードも書く。そして重要なのは「現場で回る仕組み」をつくる視点。ここがポイントなんだよね。私も同じで、仕組みが回れば社長が不在でも事業がまわる、これが目標ですよね。

🧭 全体ワークフローの俯瞰(まずは全体像を掴む)

高崎さんの示したワークフローはシンプルにまとめると下記の通り。

- ホームページ(index.html など)から主要コンテンツを自動抽出

- 抽出した情報を元に「投稿カレンダー(スプレッドシート)」を生成

- 投稿カレンダーの各行を画像生成AIに渡して素材を一括作成(複数スタイル)

- 生成した画像に「HTML/CSSで文字を重ねる」またはCanvaで装飾

- ハッシュタグと投稿文をスケジューラに貼り付け、30日分を一気に登録

この流れの良いところは「元データ(ホームページ)」が真ん中にあること。ホームページを更新すれば、投稿カレンダーを再生成して投稿が変わる。言い換えれば「中心がブレない情報発信」ができるってことですね。

🧩 実践パート:ホームページ→投稿カレンダー(スプレッドシート)を作る

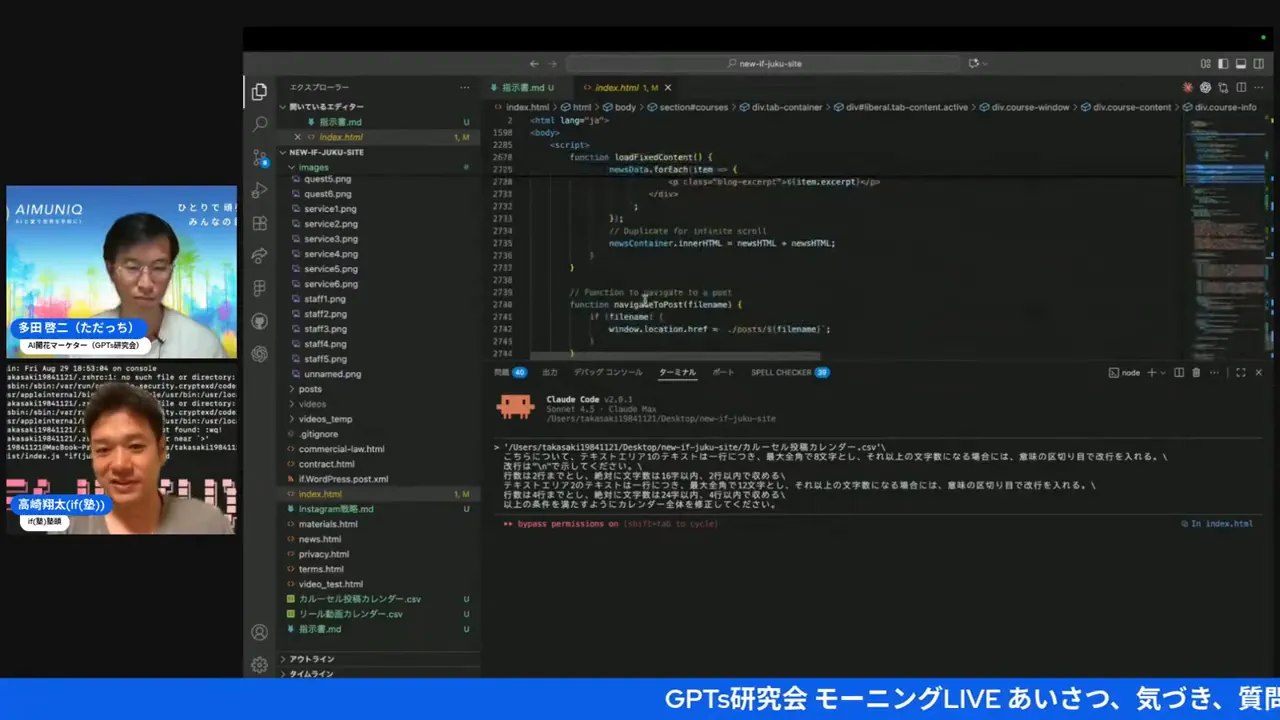

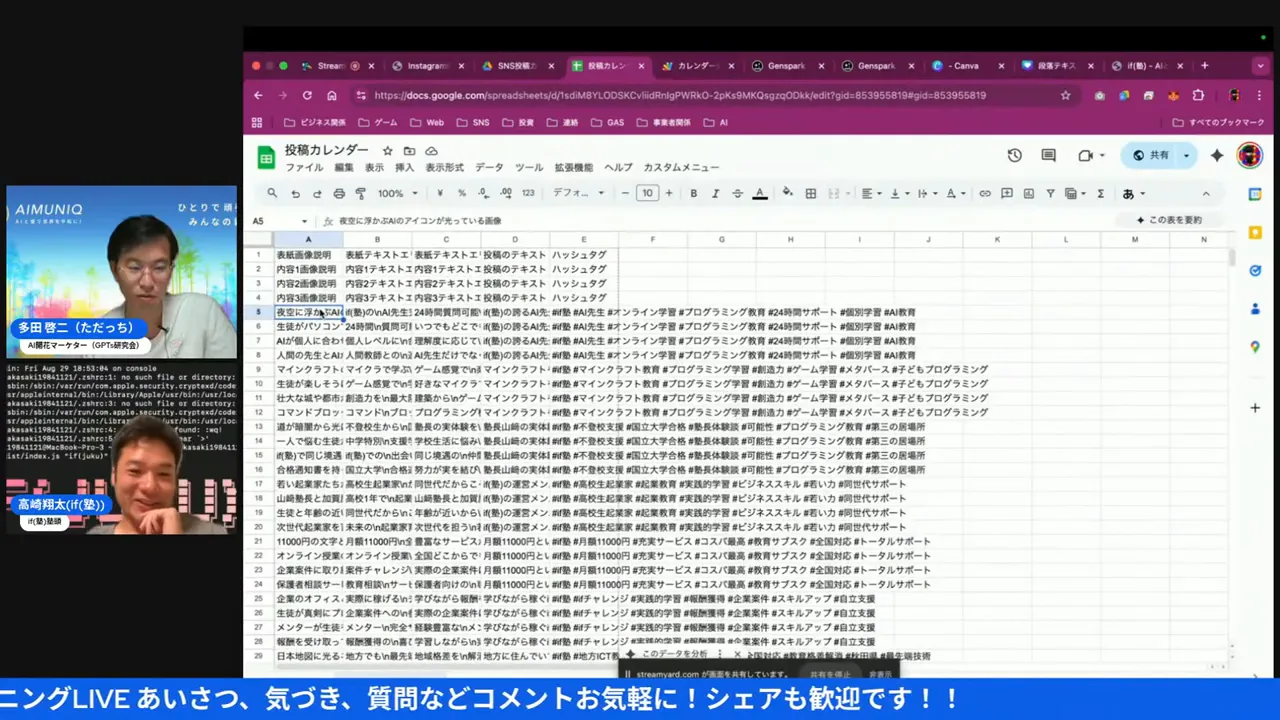

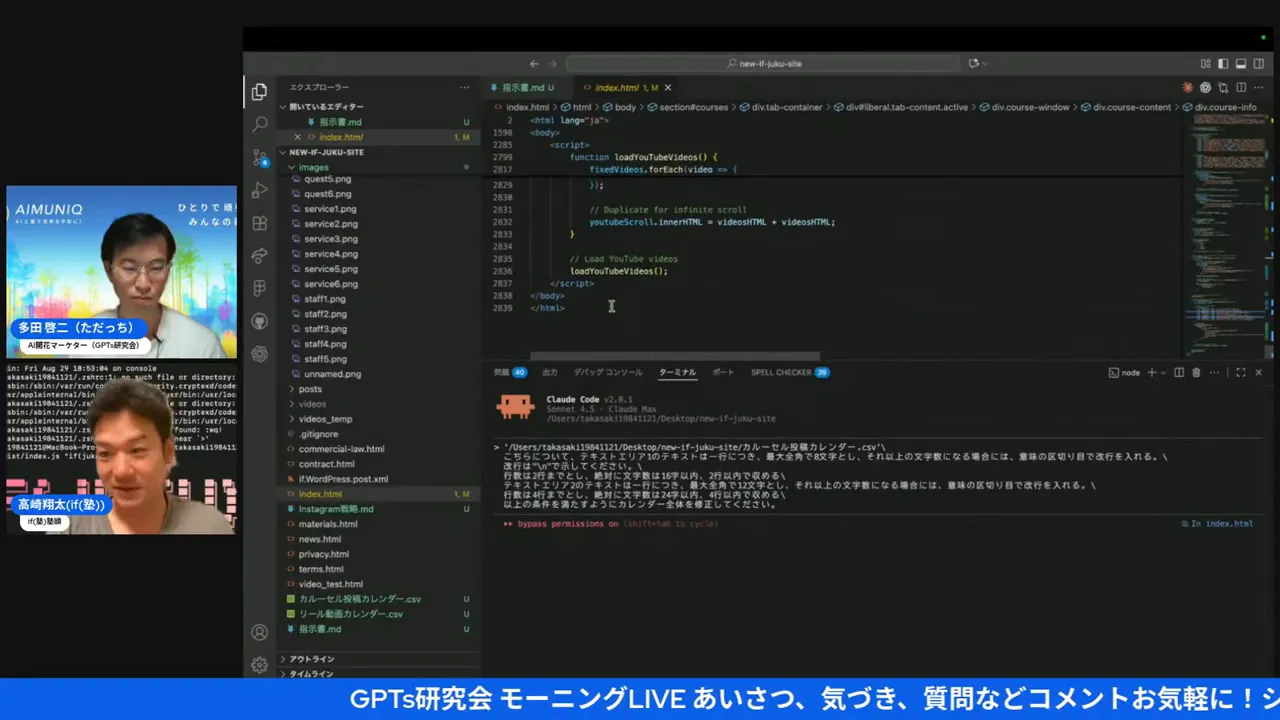

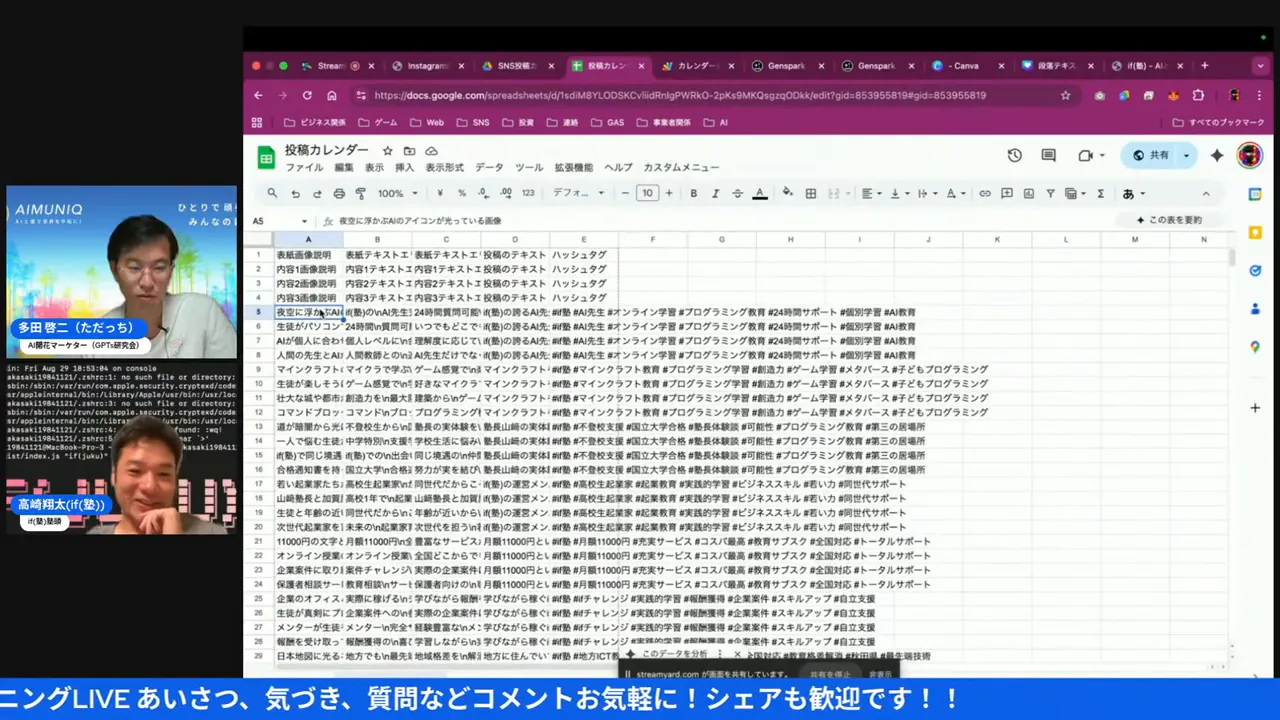

まずは原材料であるホームページの情報を構造化する必要があります。高崎さんは自作の仕組みで、ホームページの文字列をAIが解析してスプレッドシートに落とすところから始めていました。ポイントは「カラム設計」を整えること。

スプレッドシートの最低構成(推奨):

- 列A:画像生成プロンプト(例:「夜空に光るAIアイコン、油彩風、正方形」)

- 列B:画像に重ねるタイトル(大文字)(例:「開講!if塾のAI授業」)

- 列C:サブテキスト(小さめ)(例:「24時間AIサポート」)

- 列D:投稿文(本文)(例:事業紹介、CTA、申込リンク)

- 列E:ハッシュタグ

- 列F:画像ファイル名 or ID(生成後に埋める)

高崎さんは「一行が一日分(=カルーセルなら複数枚のカード)」というルールで運用していました。列の位置を揃える、つまり各カードのタイトルは必ず列B、本文は列Dというふうに厳格にすると、後工程(自動重ね書き・スケジューラ登録)が格段に楽になります。

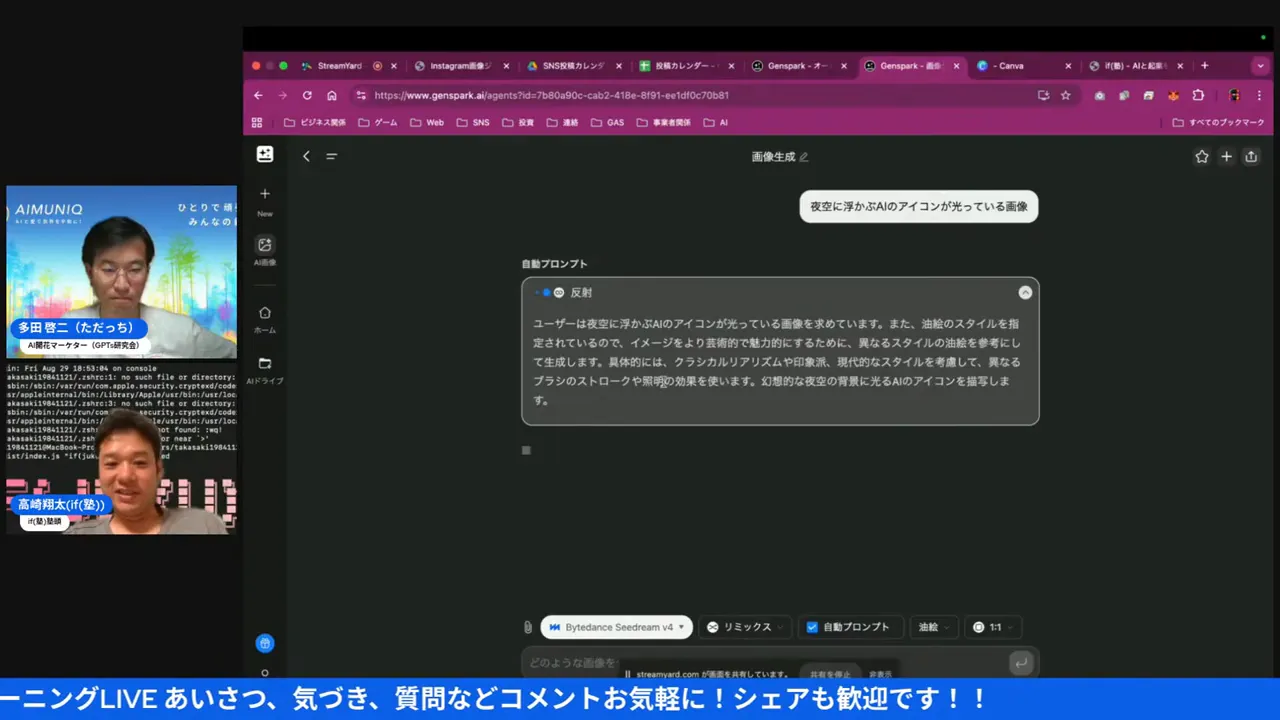

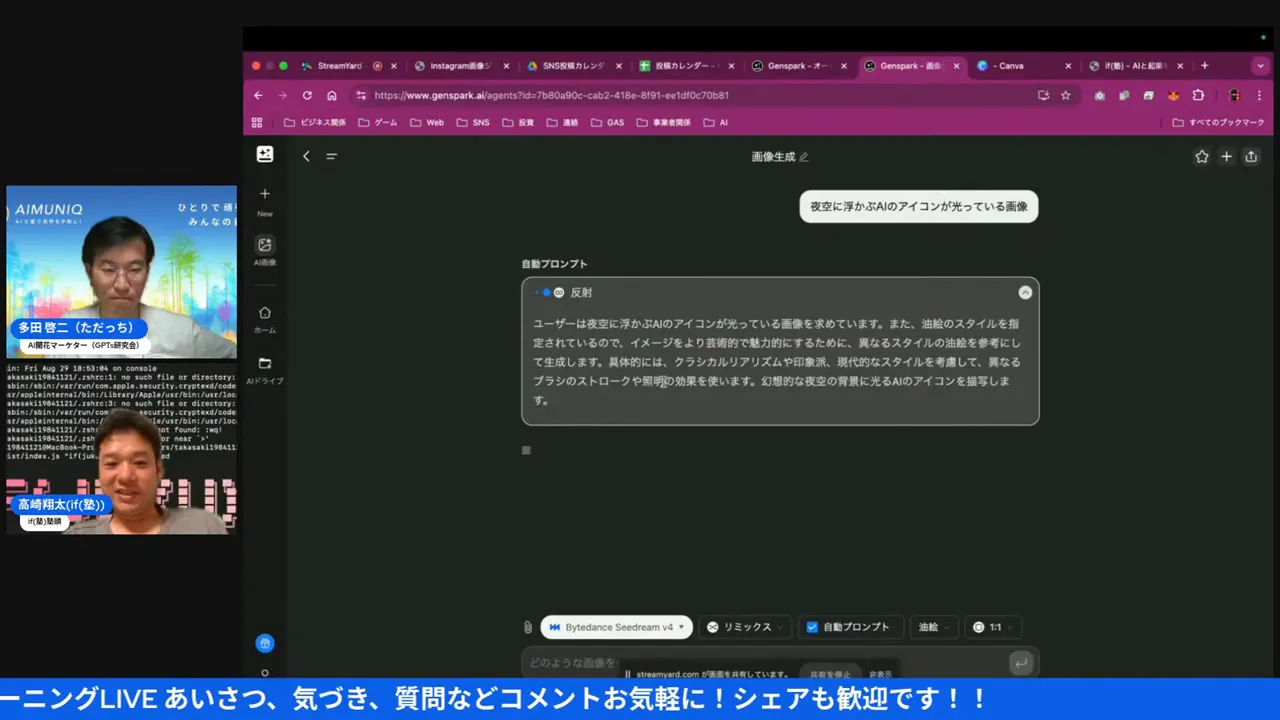

🖼️ 画像生成の実務的ポイント(GenSpark や Nano Bananaなど)

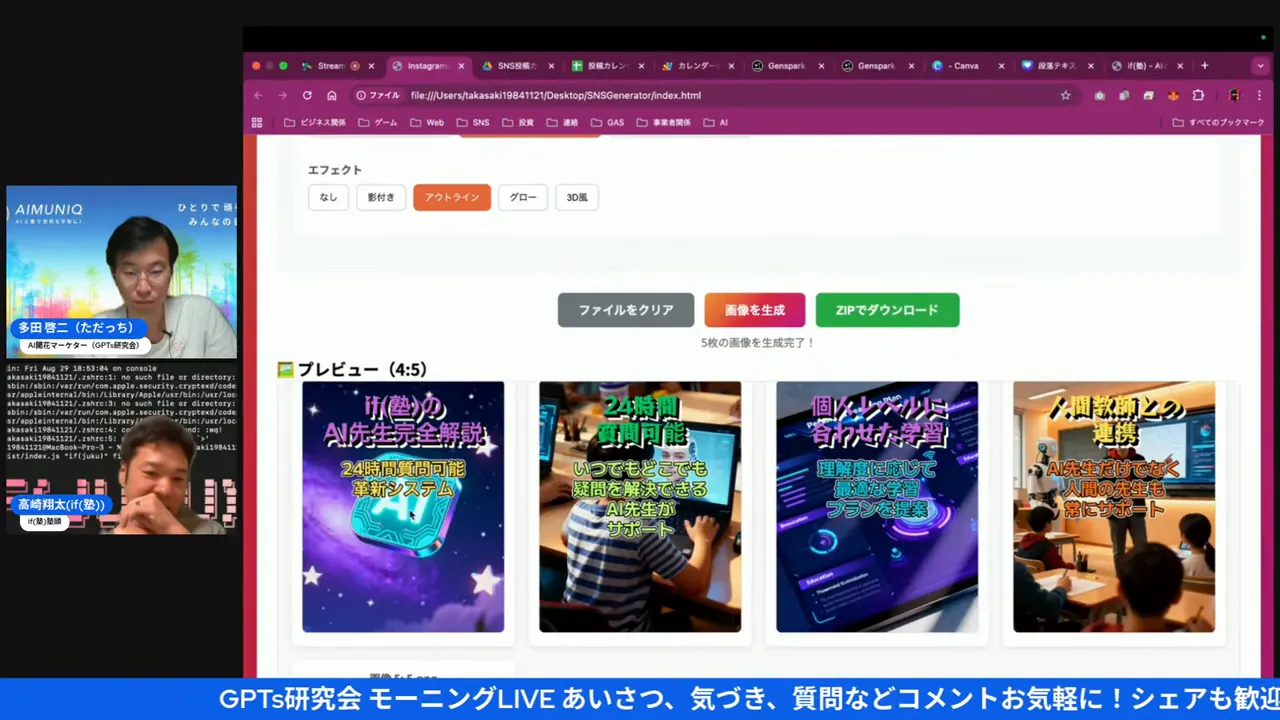

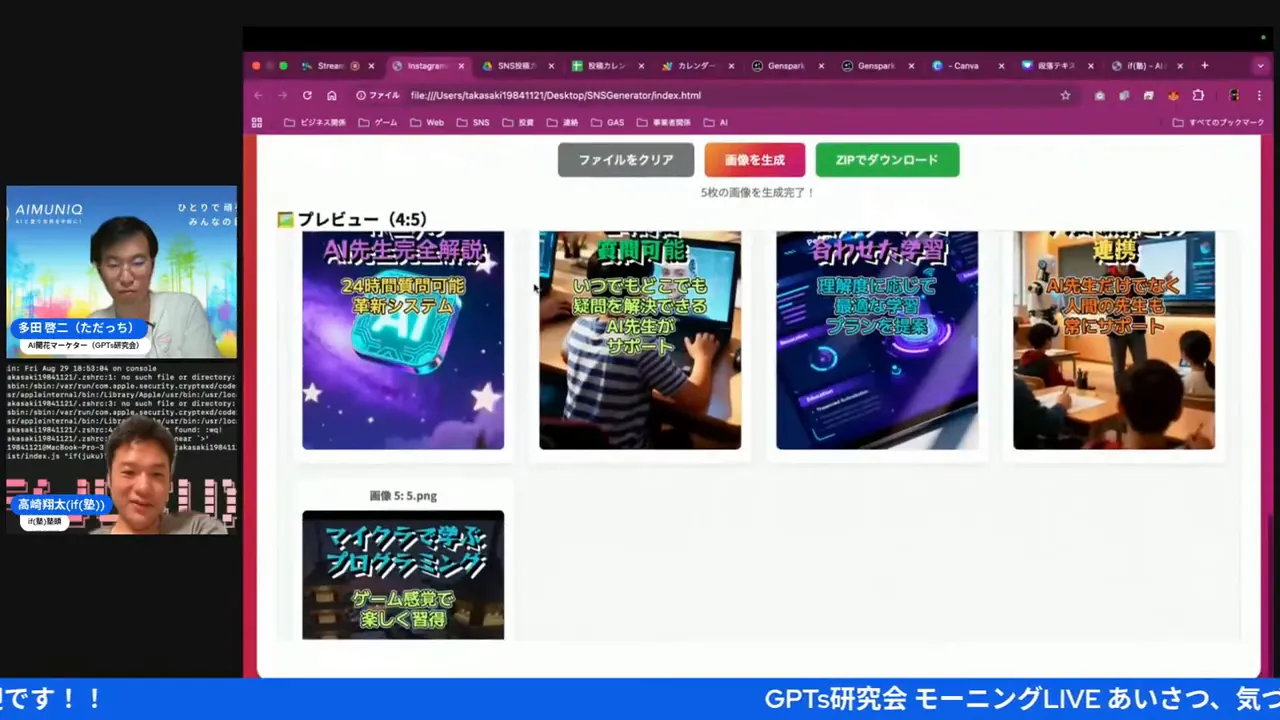

ここは実務の肝。高崎さんはGenSpark(または類似AI)で画像を生成していました。ポイントをまとめます。

- 正方形で生成する:Instagramのフィードは縦長が主流になりつつありますが、先に正方形で生成しておき、後で4:5に切り出す方法が柔軟です(高崎さんもスクエアで生成→Canva等で4:5に調整していました)。

- スタイル指定:「oil painting(油彩風)」など明確なスタイルを入れると統一感が出ます。

- バッチ生成のコツ:一気に100〜120枚生成したい場合、プロンプトを微調整して複数のバリエーションを生成→目検で厳選するのが現実的。

- モデル選びとコスト:ライブではGenSparkやNano Bananaの無償枠が紹介されていましたが、無償期間終了後はAPI運用(Banana API等)への移行を検討する必要があります。

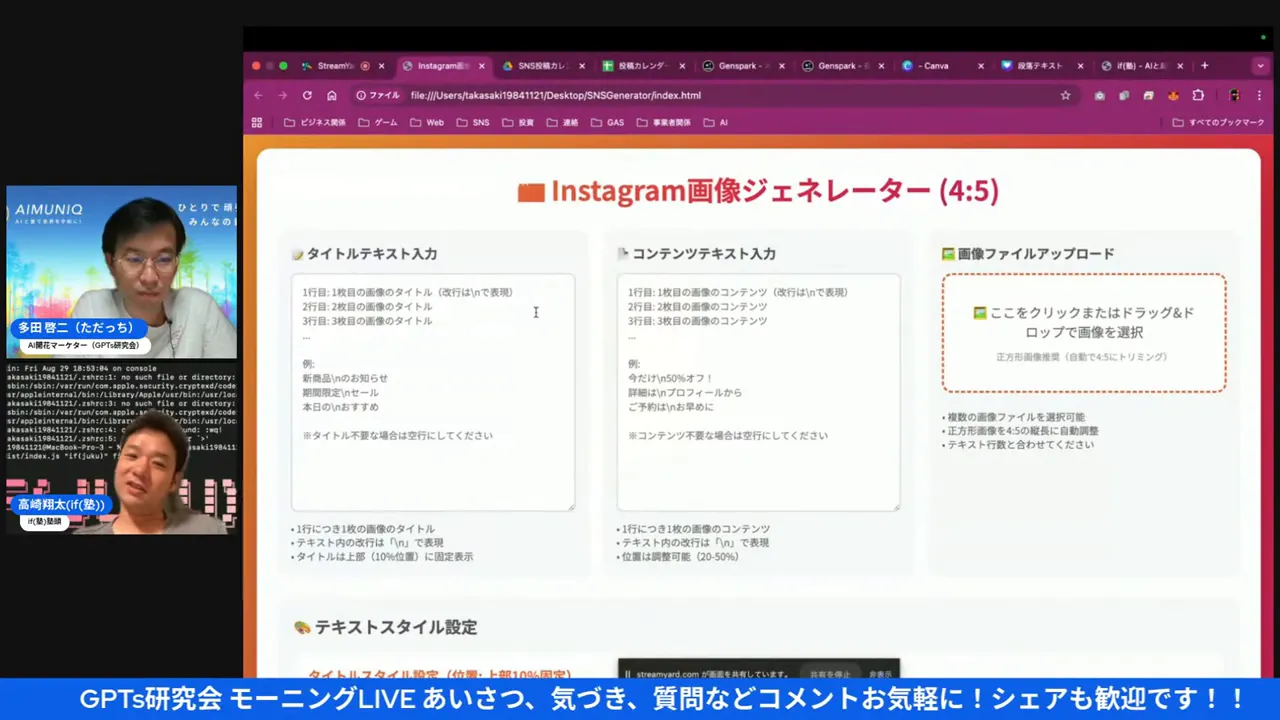

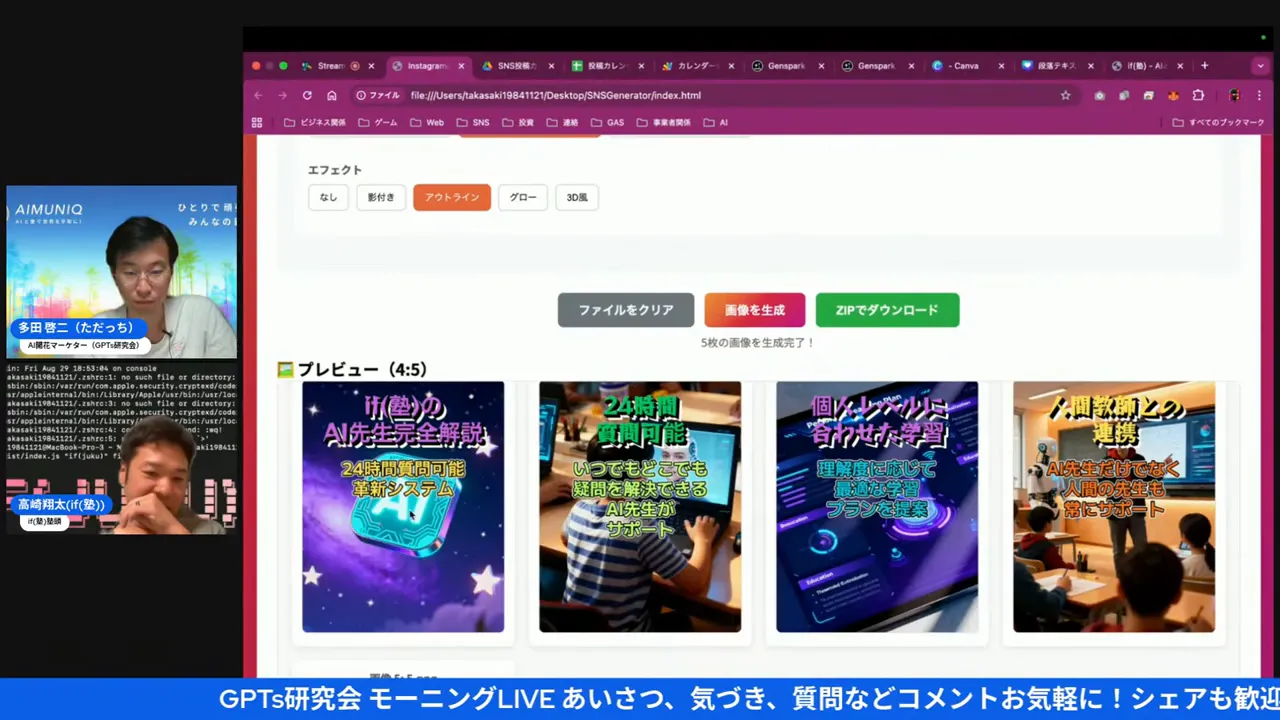

🖋️ 画像に文字を載せる「正攻法」:HTML/CSSで重ねる

ここが高崎さんの面白いところ。AIの画像生成にそのまま文字を入れさせると、いかにも「AIっぽい」怪しい文字列(意味不明な漢字が混ざる等)が出ることがある。高崎さんはAIに「画像を別に作って、HTML/CSSで文字を載せる」と提案され、そのやり方を採用していました。

私の推奨するHTML/CSSの設計方針(概念):

- 画像は純粋にビジュアルとして出力(背景画像)

- テキストはHTMLの要素として重ねる(可読性・アクセシビリティ向上)

- CSSで視認性を担保する

- テキスト中央寄せ:text-align:center; display:block;

- アウトライン/ストローク:-webkit-text-strokeやtext-shadowで白枠+黒影を重ねる

- 背景に薄いグラデやブラーの黒いオーバーレイを入れることでどんな画像でも読みやすくする

- レスポンシブ対応:元は正方形でも4:5縦に切り替えたときに文字が切れない余白を考えて配置

この方式のいいところは「どんな生成画像が来ても、文字は確実に崩れない」点。上手くやれば見た目のクオリティを一定に保てます。

🧾 スプレッドシートの自動整列とカスタムメニュー(Google Sheets活用)

高崎さんがデモで使っていたのは、スプレッドシート上に「カスタムメニュー」を設け、複数列に分散しているテキストを縦に並べ替える仕組み。Google Apps Scriptで簡単に作れます(ここではコードは載せませんがロジックを説明)。

やるべきこと(高レベル):

- 各カードのテキストは一定カラム(例えばB/E/Hなど)に存在する前提を作る

- Apps Scriptで「選択範囲を縦並びに変換する」メニューを追加(カスタムメニュー)

- 変換後の行を、画像ID(生成時に付与される番号)でソートすることでカルーセル順に並べる

高崎さんの操作では、5枚分のカードを一気に貼り付け→自動でナンバリング→生成画像と紐づける流れを見せていました。これがあると、手作業のミスが激減します。

🔀 画像とテキストの配置バリエーション(デザイン上の小技)

いくつか実務で使える小技を紹介します。

- テキスト二重化(白文字の上に黒縁):YouTubeのサムネでよく見る手法。視認性が桁違いに上がります。

- テキスト色はランダムで選ぶ(10色程度):色をランダムにしてもブランド色は数色に絞る。高崎さんは約10色からランダムに選ぶ設定をしていました。

- 3D効果やエンボスを使う:一部の目立たせたいカードにだけ適用すると、スピード感を出しつつ飽きさせない。

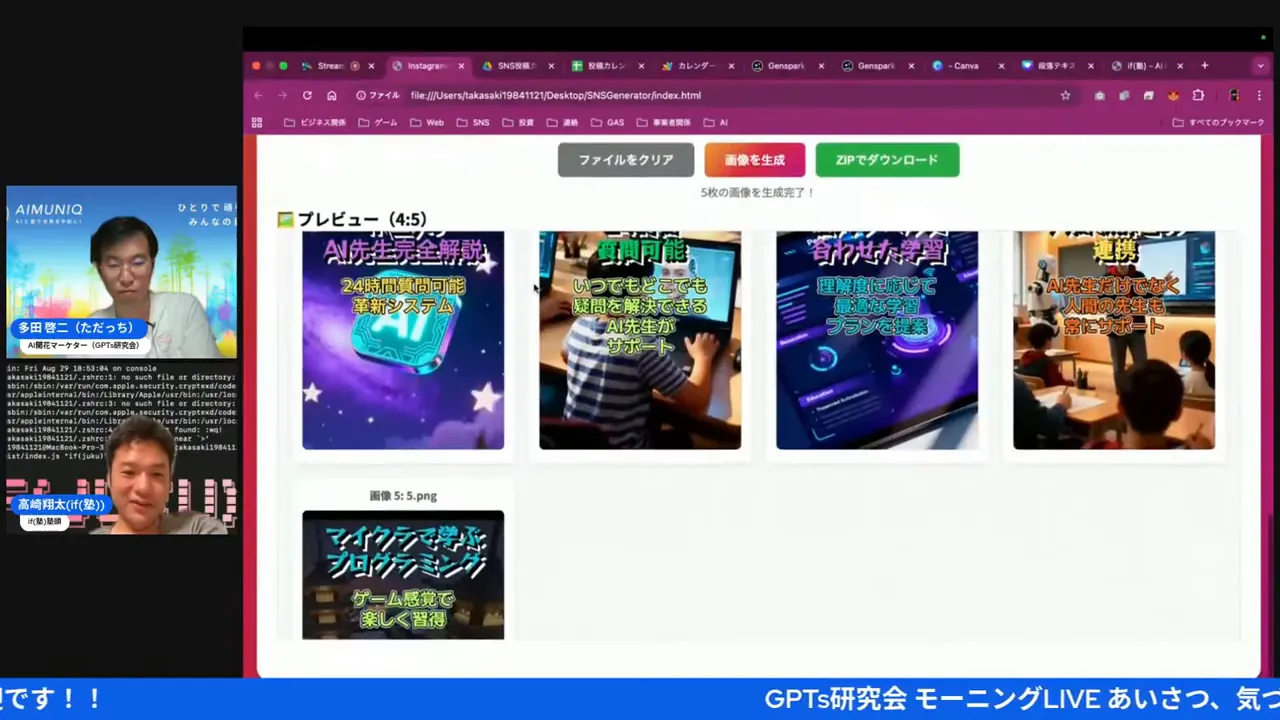

📱 投稿フォーマットの微妙な変化:Instagramは4:5を推す

高崎さんも解説していましたが、Instagramはショート動画に誘導したい方向性から、フィード投稿の見え方を縦寄り(4:5)へシフトしています。だから生成は正方形→アップロード時に4:5にトリミングするワークフローが合理的です。

運用のポイント:

- テキストは上下に余白を取って配置(トリミング時に切れない)

- サムネイル(カバー)用に、最重要な情報は真ん中寄せに

🔍 リアリティの出し方 — AI感を消す「60%ルール」

高崎さんが面白い表現をしていました。「60%は本物で混ぜるとAIっぽさが消える」という話。つまり、実写写真(特に人物写真)をベースにして、衣装や背景の一部を生成AIで差し替える。これが自然に見える秘訣です。

ただし子どもの写真を使う場合は法的・倫理的に注意が必要。高崎さんは「オリジナル写真があるからこそ自然になるけど、子どもが出る場合は架空のキャラクター化(フェイク)を検討する」と話していました。実務上は保護者同意や肖像権の確保が必須です。

💸 コストとAPI戦略(無償→有償の移行計画)

ライブ内で触れられた通り、ツールの無償オファーは期間限定であることが多いです。現場で安心して運用するための戦略は次の通り。

- まずは無償枠で検証:品質とワークフローを確認する

- API化への移行を想定:Banana API、あるいは類似の画像生成APIを検討(コスト試算を必ず)

- ハイブリッド運用:頻繁に投稿するアカウントはAPI、単発は手動生成でコスト最適化

特に画像生成はコストが積み上がる分野なので、テスト運用期間を設け、1投稿あたりのコスト(生成+編集+スケジューラ操作)を計測しておくと良いです。

🏫 教育現場での応用と「仕事化」アイデア

高崎さんはif塾という教育事業を運営していて、今回作ったシステムを使って以下のようなことをしていました。

- 塾のホームページ情報を元に毎月の投稿カレンダーを生成

- 生徒(小中高のメンバー)に投稿作成の流れを担当させ、実務経験の場を提供

- 「投稿1日分=300円」でアルバイト化するプランを試験導入(=簡単作業で副収入)

私(ひろくん)の視点で言うと、これは「教育×就労支援」の良い例。生徒がデジタル実務を学びながら収入を得られるし、事業側はコンテンツを継続的に回せる。双方向で価値が回る仕組みは本当に強い。

🔐 法律・倫理・運用上の注意点

実務で最低限気をつけるべきポイントを列挙します。

- 肖像権・著作権:素材に人物が写っている場合は必ず許諾を得る。生成AIで他者の写真を改変する場合にも要注意。

- 表現の透明性:AI生成物であることを適切に明示するポリシー(特に広告運用時)を作る。

- 個人情報取り扱い:投稿内に個人情報が混ざらないようワークフローでチェックを挟む。

- 品質管理(人の目での検査):自動生成後に必ず人間が最終チェックを行う。完全自動はまだ危険。

🛠️ 実用テンプレート(スプレッドシートの具体例)

ここでは私が現場で使えるように整えたテンプレートのサンプルを文章で示します。スプレッドシートにこれを配置すれば、そのままワークフローに流しやすい構成です。

[スプレッドシート行の例]

- 列A(prompt):「夜空に浮かぶAIアイコン、油彩風、温かい色調、正方形、high detail」

- 列B(title):「開講:if塾 AI講座」

- 列C(sub):「24時間質問OK」

- 列D(post_text):「if塾のAI講座、ただいま新規申込受付中!詳細はこちら→(リンク)#AI教育 #学び直し」

- 列E(hashtags):#AI教育 #オンライン学習 #if塾

- 列F(image_id):(画像生成後に入る)

※列Aのプロンプトは複数バリエーションを生成するために微妙に変えておく(色味やスタイル、被写体のポーズなど)。生成後に列FへIDを反映させ、HTML/CSSで画像とテキストを紐づけて出力します。

🧰 使うと便利なツール一覧(実務向け)

- 画像生成:GenSpark、Nano Banana、Stable Diffusion系API(Banana API等)

- スプレッドシート:Google Sheets + Apps Script(カスタムメニュー作成)

- 画像編集:Canva(バッチ処理の効率化)

- スケジューラ:Later、Buffer、Hootsuite等(APIで一括登録ができるもの)

- AI解析:GPT系(ChatGPT / Claude等)でホームページの要点抽出や投稿文生成

❓ FAQ(よくある質問)

Q1:エンジニアじゃないと無理ですか?

A. 最初は多少の設定が必要ですが、部分的にノーコードツール(Canvaやスプレッドシート)を使えば非エンジニアの方でも十分始められます。私の経験だと、初期設計はエンジニアや詳しい人に手伝ってもらって、運用は非エンジニアに任せるのが現実的です。

Q2:AI感が出ないようにするには?

A. 実写写真を中心にし、生成AIは補助的に使うのが吉です。先述の「60%ルール」を守ることと、文字はHTML/CSSで後載せすることが有効です。さらに、人間の目で最終チェックをする工程を置くこと。

Q3:コストはどのくらいかかりますか?

A. ツールによります。無償枠で検証するのが先決。API運用になった場合は、1画像あたりの生成コスト×投稿数+スケジューラ費用+人件費で計算してください。目標は「1日1投稿を外注で300円〜」という話もライブで出てましたが、これは非常に低価格帯の試算例です。

Q4:子どもの写真を使って大丈夫?

A. 保護者同意と肖像権が確保されているかが最重要。生成で改変する際も倫理的配慮を忘れずに。安全策としては架空のキャラクター化や、肖像を特定できないよう背景だけを利用する方法などがあります。

Q5:どのくらいの時間で30日分の投稿を作れる?

A. 環境によりますが、高崎さんの実演では1日で30日分を登録可能としています。生成工程の自動化度合いと、人のチェック工程の割合によって変わります。私の経験上、完全自動でやるより「自動生成+人の最終チェック」がベストです。

🚀 まとめ:まずの一歩プラン(初心者向け)

最後に、今日から始めるための3ステッププランを提示します。私はいつも「小さく始めて確実に回す」方を推します。

- ホームページの要点抽出を試す:まずはサイトの主要テキストを手動でスプレッドシートに3〜10行入れてみる。これだけで何が必要か見えます。

- 画像を数パターン生成してHTMLで重ねてみる:正方形で5枚生成→HTMLで文字を重ねる簡単なテンプレを作る。Canvaで同じ流れを試してもOK。

- 1週間分(7日)の投稿カレンダーを登録する:スケジューラに入れて実際に投稿されるまでを一往復やってみる。ここで運用のボトルネックが見つかります。

このローンチ後、改善サイクルを高速で回して「人がチェックする時間をどこで作るか」「どのツールに投資するか」を決めると成功確率が上がりますよ。

📣 最後に(ひろくんの一言)

AIとコードを組み合わせれば、ホームページを作ったらそれが自動的にSNSで“喋ってくれる”時代が来ています。でも忘れてはいけないのは「その声を磨くのは人間」であるということ。AIは道具、仕組みは人が設計し、人の心に届く表現を目指す。私(ひろくん)もこれから更に現場で使えるテンプレを増やしていきますよ。

参考にしたライブ配信(AI氣道 チャンネル)はこちらのURLです:

📷 キャプチャ一覧(時刻リンクつきメモ)

以下はこの記事で使ったキャプチャのタイムスタンプ付きリストです。動画のその場面を見たい場合は再生バーを該当時間に合わせてご覧ください。

- 00:36 — オープニングとゲスト紹介(多田啓二と高崎翔太)

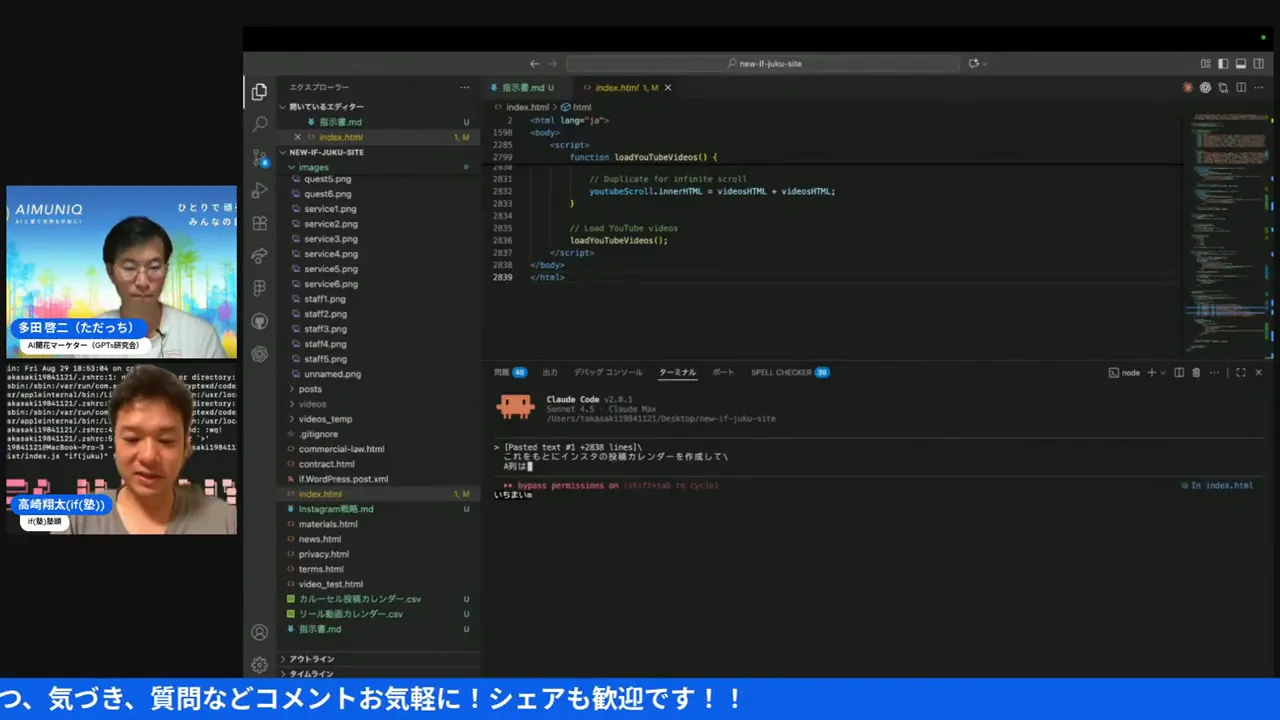

- 05:57 — index.html 単一ファイル説明(CSS/JSをまとめる)

- 07:17 — スプレッドシートのカラム設計(A: 画像説明、B: タイトルなど)

- 11:01 — 生成した画像サンプル(夜空に光るAIアイコン)

- 12:40 — 「Instagram Image Generator 4 vs 5」の表示(比較示唆)

- 15:05 — スプレッドシートのカスタムメニューとコピー貼り付け整列機能

- 16:28 — 文字効果(アウトライン、3D、センタリング)の説明箇所

- 17:12 — Instagramが4:5を推奨している点の説明

- 24:38 — 「60%は本物で混ぜる」オーセンティシティの話

- 28:06 — AIがHTML/CSSで文字を重ねることを提案したシーン

- 28:54 — GenSpark / NanoBanana の無償提供に関する説明

- 31:16 — if塾のInstagramシステムと運用例

- 32:21 — GPT Study Groupの紹介(5,600人超え)

🔗 おまけ:私(ひろくん)からのサポート案内

もし「やってみたいけど何から始めたらいいか分からない」「スプレッドシートやHTML/CSSのテンプレ作ってほしい」という方がいたら、私のスタンスでアドバイスします。仕組みづくりの初期設計と、最初の1ヶ月を一緒に回す支援であれば、実務上の落とし穴と改善ポイントを明確にできますよ。まずは小さなテストから始めましょう。

💡 最後にもう一度(エネルギー注入)

AIは「面倒な反復作業」をやってくれる最高の相棒です。でも、その相棒を走らせる「仕組み」と「良い問い」を作るのは人間。あなたのホームページが情報の“源泉”になれば、自動で発信される未来はすぐそこです。さぁ、一緒に仕組みを作って、あなたが頑張らなくても回る世界を目指しましょう。ひろくんでした!

(参考動画:AI氣道「ホームページからSNSまで! AIにおまかせ投稿術 GPTs研究会LIVE 10月1日」 — https://www.youtube.com/watch?v=pNfdc08BfbA)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |