【📢 毎週日曜 朝7時から無料Zoomライブ開催中!】

この記事の元ネタでもある「AIニュース・トピックス Sunday Live」を、毎週日曜の朝7時〜8時にZoomで開催しています。

AIの最新情報や実務での使い方を、初心者の方にも分かりやすく生解説!どなたでも無料でご参加いただけますが、事前登録が必要です。

>> 今すぐZoomライブに無料登録する(WACA主催)

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私、ひろくんが日曜朝のライブで語った最新AIニュースを、読みやすく整理してブログとしてまとめましたよね。AI初心者の方にも分かりやすく、実務でどう使えるか、そして「3方よし」の視点でどう向き合うべきか、コンサルタント目線で解説します。

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVEを実施しているGPTs研究会の活動や、このブログの更新情報を毎日お届けするAI氣道.jp無料メルマガでも、こうした情報を毎日お届けしています。ぜひチェックしてみてくださいね。

今日は「深まる秋」というテーマで、週中に出てきた地味だけど確実に仕事のやり方を変えるアップデート、特にGoogle Workspace Flows(ワークスペースフローズ)やGeminiのDeep Research(ディープリサーチ)の進化に焦点を当てます。トム(Tom)やジニーさん、関さんらがシェアしてくれた実践的な使い方を、私の体験や実務観点も添えて丁寧に解説していきます。今週は本当にGoogle周りの進化が凄まじく、個人から企業まで使える話題が満載でした。

記事の構成はこんな感じで進めます。

- 概要と注目ポイント(忙しい人向けの短いまとめ)

- Sora2(ソラ2)のAndroid対応と「キャラクター仮名」の挙動検証

- Deep Research(割り込み指示/追い質問)の便利な使い方と実例

- Google Gemini系アップデート:Deep Researchの拡張(個人ナレッジ活用)、Maps連携、Notebook(ノートブック)強化

- 最注目! Google Workspace Flows(ワークスペースフローズ)実演解説と導入の注意点

- Perplexity(パープレキシティ)の特許検索機能などAIエージェント的な新機能

- クリエイティブ系ツール一気見:Felo(フェロー)、オデッセイ、HailuoAI(ハイロAI)、Adobe Firefly、Lovart(ラヴァート)要素編集など

- 開発・運用系:カーソル2.0、Windsurf(ウィンドサーフ)、その他の動き

- 実務での応用アイデアと私のワークフロー提案(ステップバイステップ)

- FAQ(よくある質問)

冒頭に1つだけ断言しておきます。AIの進化はもはや「触らない理由が減る」フェーズです。触って試せば大きな時間短縮や価値創造につながることが多い。とはいえ、便利なツールには必ず注意点(リスク)もあります。そのへんも忖度ゼロで、3方よしAI共創コンサルタントとして突っ込んでいきます。さあ行きましょう。

目次

- 🔎 まずは短いまとめ(注目ポイント)

- 🤖 Sora2(ソラ2)Android対応と「キャラクター仮名」検証

- 🧠 Deep Research(割り込み指示・追い質問)が超便利

- 🗂️ Google GeminiのDeep Research拡張 — 個人ナレッジの活用が現実に

- 🗺️ Google Maps + Gemini — ナビが秘書になった

- 📚 Notebook(ノートブック)系の進化 — モバイル学習とスプレッドシート連携が熱い

- 🔁 Google Workspace Flows(ワークスペースフローズ) — RPAがAI化した感じ

- 📜 Perplexityの特許検索とAIエージェントの台頭

- 🎨 クリエイティブ系まとめ — フェロー、オデッセイ、HailuoAI、Firefly、Lovart

- ⚙️ 開発・行動系の注目:カーソル2.0、Windsurf 他

- 💡 実務での導入アイデアと私からのワークフロー提案(ステップバイステップ)

- 🛡️ 注意点とリスク管理(ガバナンス面での指示)

- 📸 キャプチャ集(重要シーンをピックアップして解説)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- ✍️ 最後に — 私の結論と次にやるべきこと

🔎 まずは短いまとめ(注目ポイント)

この週のハイライトをざっくり箇条書きで。あとで各項目を丁寧に掘り下げていくよ。

- Google Workspace Flowsがヤバい:GmailやDriveをまたいだ「定型業務」をAIが自動化。RPA(ロボットによる自動化、これまで人間がルールを決めていたPC作業の自動化)がAIと本格的に融合した感じ。

- GeminiのDeep Researchが個人データに対応:Gmail、Drive、さらにはローカルファイルまで横断検索&要約。まさに「自分専用の超優秀な秘書」。

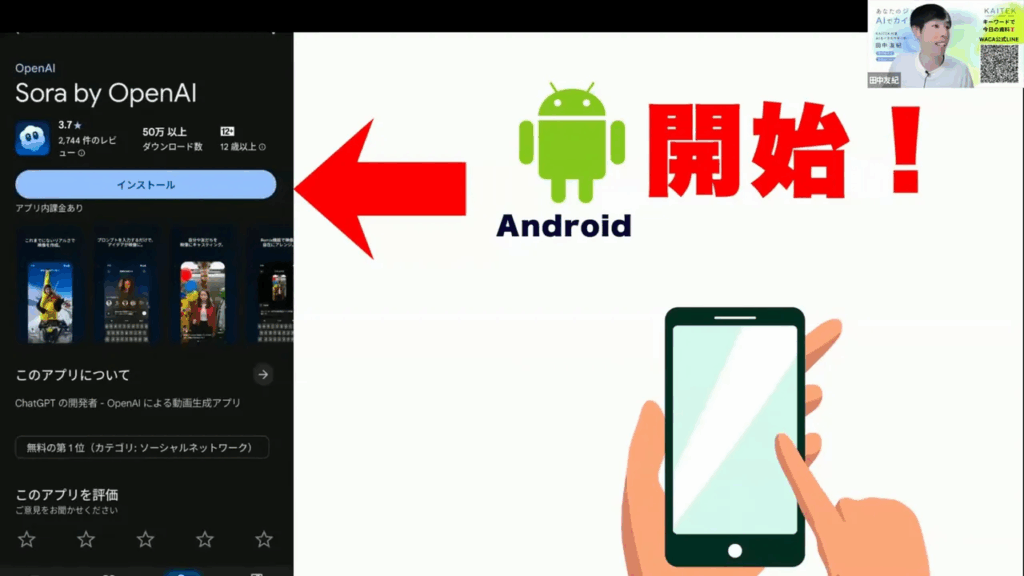

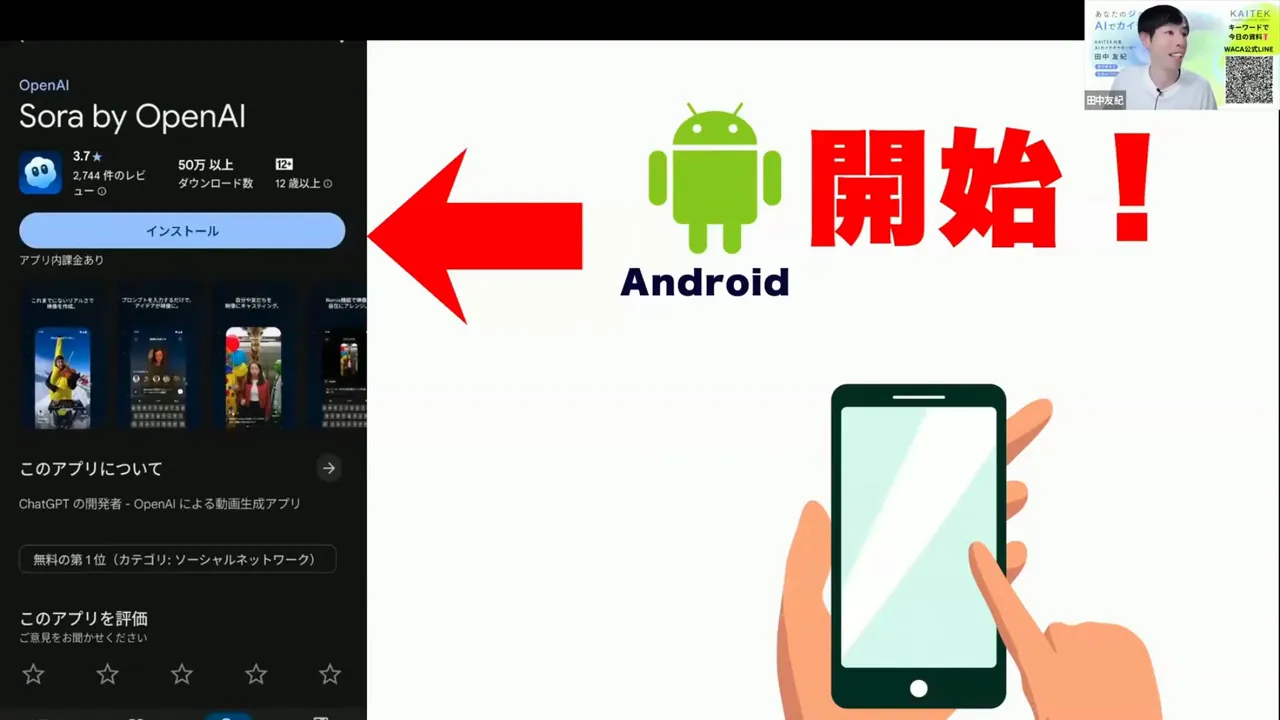

- ソラ2(Sora2)アプリがAndroid対応:招待コード不要で使えるようになり、導入のハードルが下がった。(※OpenAIの動画生成AI「Sora」とは別のチャットAIサービスです)

- Deep Researchの「割り込み指示」:リサーチ実行中に「あ、これも調べて」と追加指示できる機能。動的な調査に強い。

- Google MapsがWith Geminiに:単なるナビから「文脈を理解する秘書」へ進化。カレンダー連携で先読み提案も。

- Notebook(ノートブック系)が進化:モバイルでフラッシュカード(単語帳)やクイズに対応。スプレッドシートを直接読み込んで分析も可能に。

- Perplexityで特許検索:専門家でなくても自然な言葉で特許を検索・整理できるようになり、調査の敷居が下がった。

- クリエイティブ系も進化:資料(ドキュメント)から一発でプレゼン資料(PPT)を生成するFelo(フェロー)などが強力。

- 開発・行動系AI:カーソル2.0やWindsurf(ウィンドサーフ)など、AIがブラウザを直接操作して作業するプラットフォームが進化中。

動画タイムスタンプリンク: 01:53(Sora2 Android 対応の説明)

🤖 Sora2(ソラ2)Android対応と「キャラクター仮名」検証

まずはソラ2(Sora2)の話題から。ジニーさんが教えてくれたんだけど、ついにAndroidに対応したよ。Androidユーザーの皆さん、お待たせって感じだね。これでiPhoneと同じように使えるようになりました。(※注:OpenAIの動画生成AI「Sora」とは別のチャットAIサービスだと思われるよ)

動画タイムスタンプリンク: 01:46(Sora2 Android対応アナウンス)

実際に触ってみて分かったこと

- 招待コードなしで使える(導入ハードルが下がった)。

- 「キャラクター仮名」機能で自分の顔やペットを登録しておける。これは「AIに自分の顔やペットを『いつものあの人ね』と覚えてもらう機能」だね。料理で言う「いつもの味付け」をAIに記憶させる感覚に近いかな。

- ただし、まだ破綻しやすいケースあり(色や顔が変わる現象)。リアルな動物写真は比較的安定しているけど、アバター的なキャラはまだ調整が必要そう。

私、ひろくんからの指摘ポイントとアドバイス。

- キャラクター仮名の破綻が出る場合:まず「入力画像の一貫性」を確認してみて。照明や角度でAIの認識がズレることが多いから、似たようなトーンの写真を複数枚登録するのがコツだよ。

- 業務利用の注意:Android版はまだiOS版と差が出る可能性があるので、主要タスク(会話やキャラクター呼び出し)の再現性をチェックしてから業務利用を検討すると安心。

導入は簡単だから、まずは個人で試してみるのが良い。企業で使うなら、運用ポリシーと確認ルールを作っておくとトラブルが少ないよ。

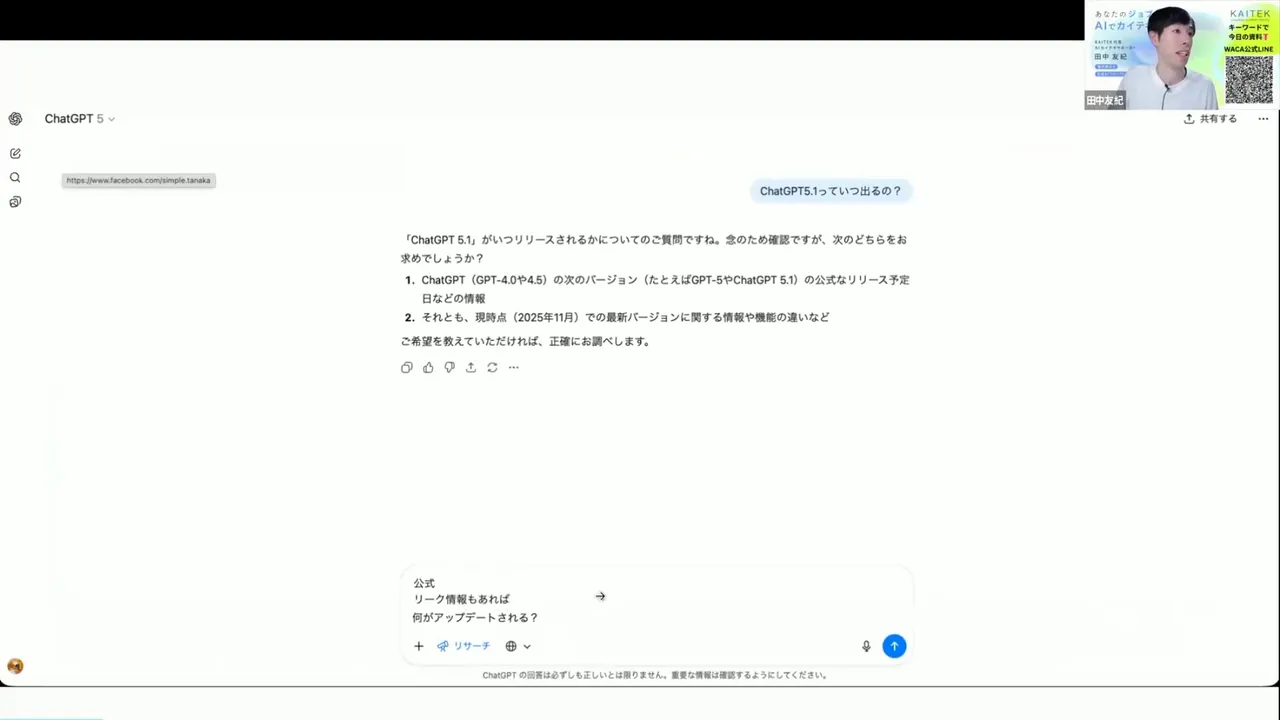

🧠 Deep Research(割り込み指示・追い質問)が超便利

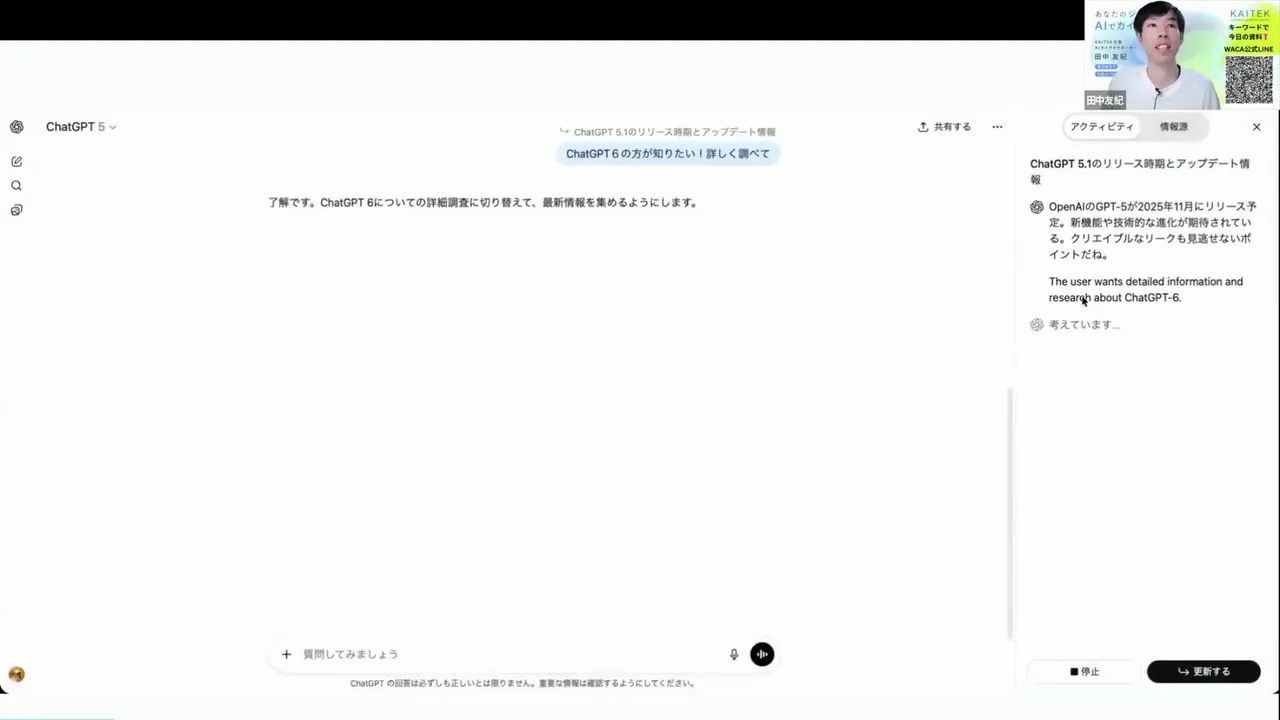

これ、地味だけどめちゃくちゃ効く機能。ディープリサーチ(Deep Research)の途中で「あ、そういえば〜についても調べて」と追い質問(割り込み指示)を入れると、現在実行中のリサーチを上書きして深掘りしてくれるんだ。

例えるなら、カレーをじっくり煮込んでいる途中で「あ、隠し味のリンゴも入れて煮込み直して!」と後から指示を足せる感覚。すごく柔軟だよね。長時間の調査を走らせておいて、後から追加の指示を投げられるのは実務で超ありがたい。

動画タイムスタンプリンク: 03:55(Deep Research の実行画面)

どんなときに使うと良いか(具体例)

- 旅行プラン作成の途中で「雨の日の代替案も教えて」と思いついたとき。

- 長い文献調査を回しておいて、途中で「もっと最新の研究(例: 2025年以降)を優先して出して」と切り替えたいとき。

- 商品リサーチで、最初にカテゴリを絞った後に急に「競合A社との比較」を追加したいとき。

操作感としては「ほっといてOK」感が強い一方で、途中で止めたくない場合の注意も必要。長時間のプロセスを走らせるときは、ログや中間保存のルールを決めておくことを推奨するよ。

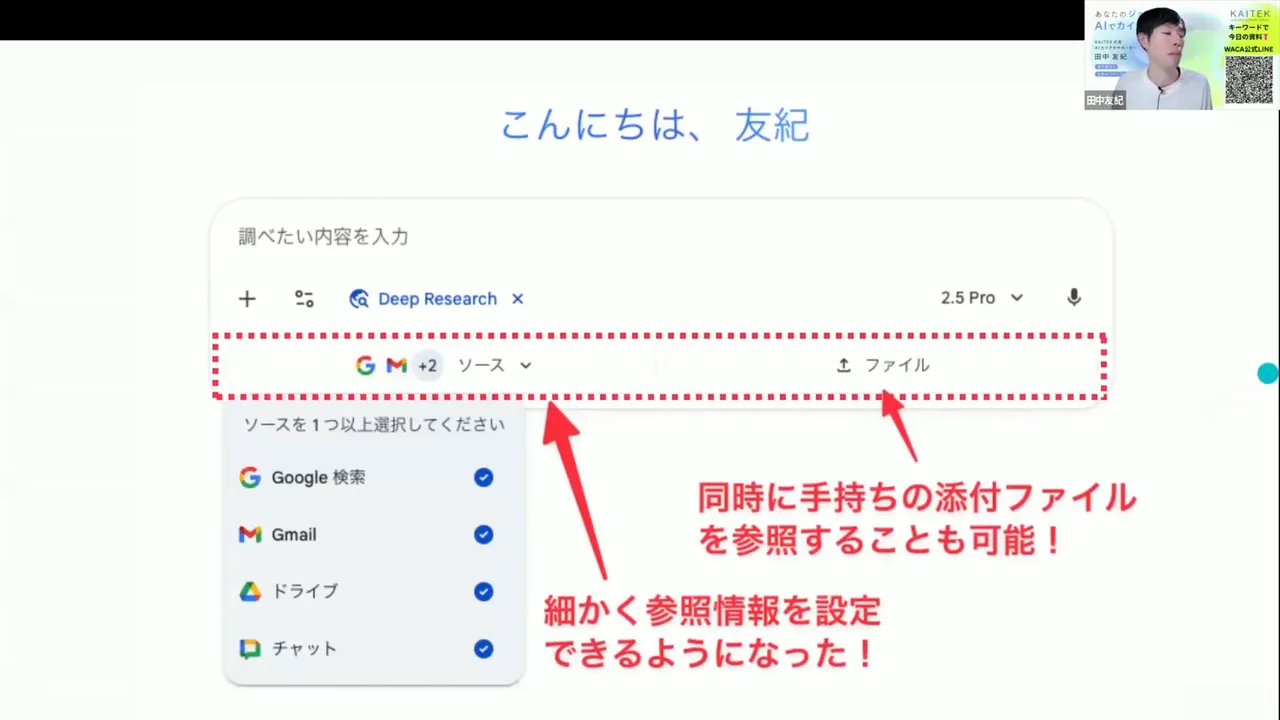

🗂️ Google GeminiのDeep Research拡張 — 個人ナレッジの活用が現実に

ここからが今週一番「仕事のやり方が変わるかも」と私が興奮したところ。Google GeminiのDeep Researchが参照するソースを拡張して、あなたのGoogleドライブやGmail、Google検索だけでなく、手元のローカルファイルまで参照できるようになったんだ。

これはもう「自分専用の超優秀な秘書」が、過去のメール(Gmail)や棚の奥の書類(Drive)まで全部記憶していて、「例の件、どうなってたっけ?」と聞くだけでまとめてくれるイメージだよ。

動画タイムスタンプリンク: 06:04(Gemini Deep Research のソース選択画面)

何ができるようになったか(実務イメージ)

- 昔のGmailのやりとりを遡って「A社との過去の取引経緯を要約して」と指示できる。

- Googleドライブに溜め込んだ大量の議事録を横断的に分析させ、「全社で出た重要課題トップ3を抽出して」といった調査業務の時短が半端ない。

- 企業の内部ナレッジ(マニュアルや過去の報告書)を参照させて、社内向けのレポートやFAQを作成することが簡単になる。

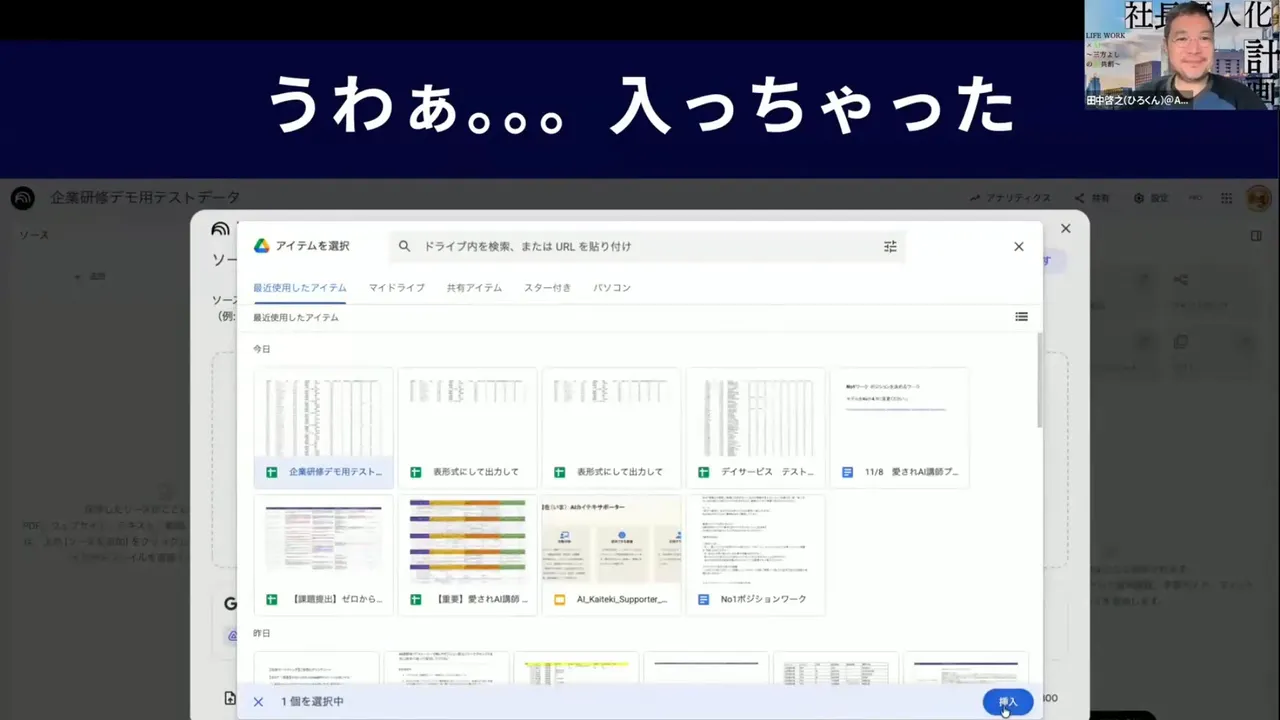

実際に私がセミナーでやってみた実演はちょっと怖いくらいで、商工会議所のやりとりを入れたら、昔のやりとりまで出てきてしまって慌てて止めました(笑)。これはリアルに「コンテキスト100万トークンまで持って行ける」っていう話ともつながる。AIが一度に理解できる情報量、例えるなら「一度に読み込める本の厚さ」が、辞書数冊分くらいに一気に増えた証拠だね。

運用上の注意点(プライバシーとガバナンス)

3方よしAI共創コンサルタントとして、ここは強く注意喚起しておきたい。便利さとリスクは表裏一体だよ。

- アクセス権の管理は厳重に:内部データを検索させる前に、アクセス権と目的を明確に。知られたくない過去のやり取りが意図せず出てくることもあるからね。「家の合鍵を渡す」のと同じで、信頼できる範囲を見極める必要がある。

- 機密情報のフィルタリング:公開すべきでない機密情報のフィルタリングをBot側でどう設計するかが重要。自動要約をそのまま外部に出さないワークフロー(人間のチェック)が必須。

- 「誰が」「何を」検索したか:ログ管理は徹底して、社内ルールを明確にしよう。

🗺️ Google Maps + Gemini — ナビが秘書になった

Google MapsがWith Gemini対応したデモはかなり印象的だった。単なる道案内を超え、文脈を理解して対話を続けられる秘書的な役割へ進化している。

動画タイムスタンプリンク: 09:07(Maps with Gemini デモの会話例)

デモのポイントと私の考え

- 「ルート沿いで予算に合うビーガン対応の店を探して」という自然な指示に対して複数候補を出し、その中の駐車場情報や評価まで会話で深掘りしてくる。

- デモでは予定をカレンダーに入れてしまう流れも示され、今後はユーザーのカレンダーや過去の行動(好み)を読み取って最適な提案を「先読み」する流れになりそう。

- プライバシー設定や同期設定をどうするかでユーザー体験が激変するから、設定の分かりやすさと管理は要チェック。「どこまでAIに任せるか」を自分で決める必要があるね。

個人的には「車でのよくある頼みごとをいつもの秘書に任せるように」っていう未来が近いなと感じたよ。使い方次第で便利になるし、安心設計が必須だね。

📚 Notebook(ノートブック)系の進化 — モバイル学習とスプレッドシート連携が熱い

Googleのノートブック系(この記事ではNotebookLMなどの総称で話すよ)は、今週いくつか便利機能が追加されました。

動画タイムスタンプリンク: 12:16(ノートブックのフラッシュカード機能)

ポイント1:モバイルアプリでフラッシュカードとクイズが利用可能に

学生だけでなく、社内研修や営業トレーニングでも便利。電車の中や隙間時間で単語帳やクイズで復習できるのは学習定着に効く。

ポイント2:カスタム指示の参照機能

スタジオの鉛筆アイコンで作ったカスタム指示(プロンプト)を保存・参照できるようになりました。音声入力で思いつきで作った指示を後で呼び出せるのは生産性向上ポイント高い。

動画タイムスタンプリンク: 13:31(カスタム指示の参照画面)

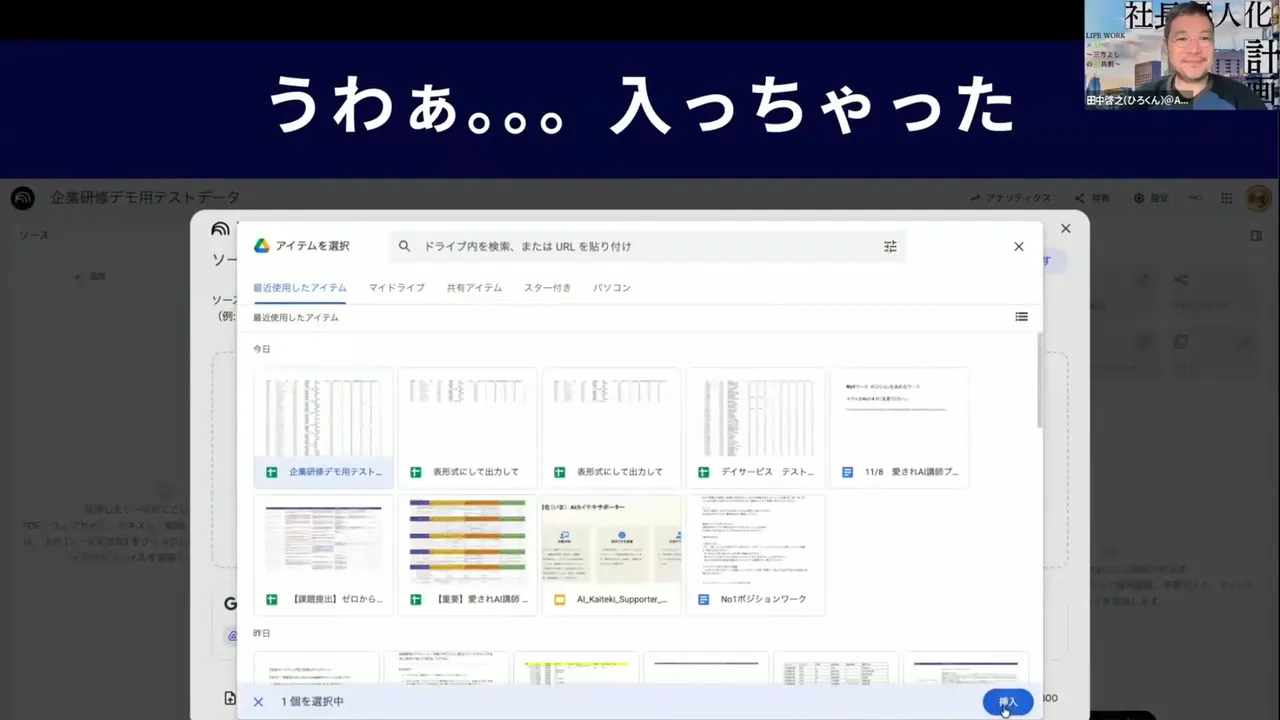

ポイント3:スプレッドシート対応で直接分析が可能に

これが一番インパクト強かった。ノート内でGoogleスプレッドシートを挿入して、そのまま分析、可視化、レポート生成までできる。

例えるなら、「数字の羅列でしかないエクセル(スプレッドシート)をAI家庭教師に見せたら、『ここの数字が下がっている原因は、おそらくこれですね』とグラフ付きで分析・解説してくれる」ようなもの。研修データや売上データの簡易分析をAIに投げてまとめてもらう、という流れが容易になった。

動画タイムスタンプリンク: 15:24(スプレッドシートを挿入して分析する様子)

私が考える実務での使い方

- 社内研修の受講ログ(スプレッドシート)をNotebookに挿入 → 「テストスコアに影響を与えた要因を分析して」とプロンプトで分析。

- 出力を「ソースに変換」して保存 → そのまま「この分析結果を元に、短い説明動画を作って」と指示して共有用動画を自動生成。

- 定期的に分析テンプレートを作っておき、同じようなデータを入れるだけで結果が得られる仕組み(自動レポート)を作る。

これ、データサイエンス職がいない中小企業や教育機関で特に強力だよね。小学生でも使えるレベルになるかもしれない。

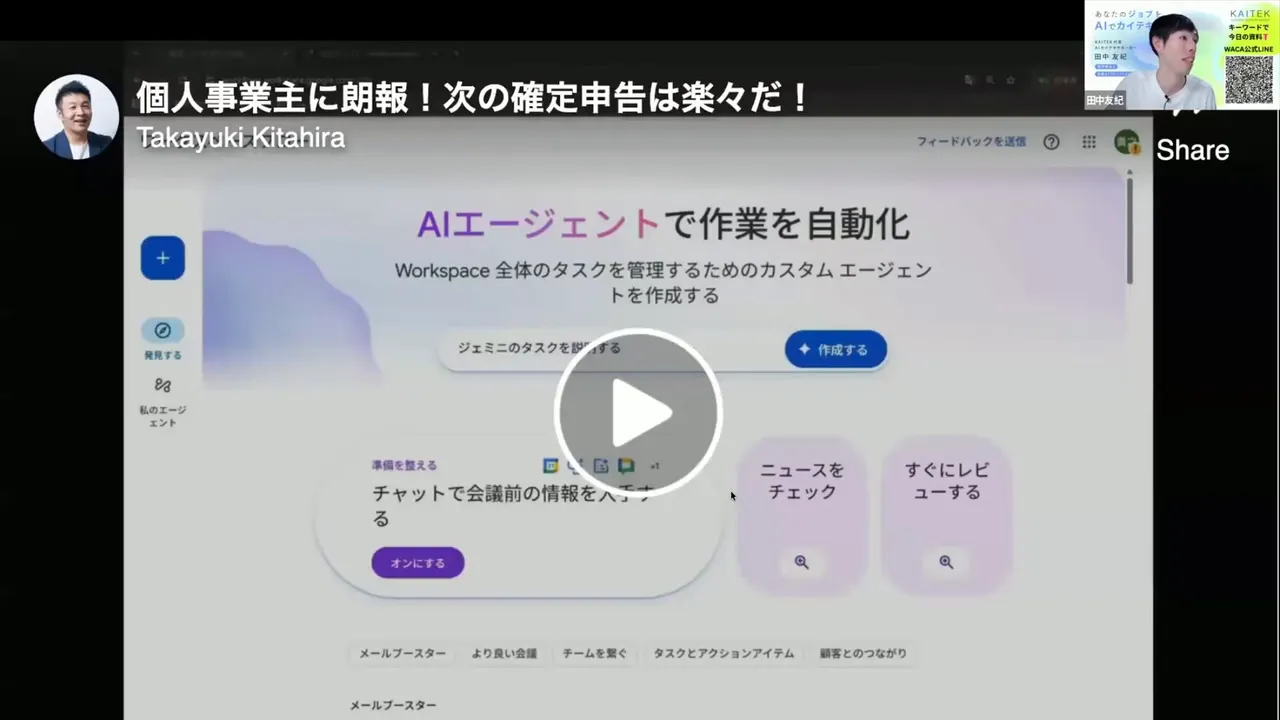

🔁 Google Workspace Flows(ワークスペースフローズ) — RPAがAI化した感じ

ここは長めに詳しく説明するセクション。今週の最重要アップデートだと私は思っています。ジーニーさんが作った実演動画が本当に分かりやすくて、私も夜に見て叫んだレベルでした。

Workspace Flowsは、Googleワークスペース(有料プラン)上で動くAIエージェント群で、メール受信→保存→解析→通知→下書き作成までを自動化できます。これは、RPA(Robotic Process Automation、つまり定型的なPC作業を自動化する技術)に、GeminiというAIの「賢い脳」が搭載されたようなものです。

例えるなら、「洗濯機が終わったら、AIが自動で乾燥機に移して、畳んで、クローゼットに種類別に仕分けて、全部終わったらLINE(Chat)で報告が来る」みたいな世界観。今までは人がやっていた面倒な『受け渡し』作業がなくなるんだ。

動画タイムスタンプリンク: 25:04(Workspace Flows のイントロ)

デモの流れ(簡潔に)

- トリガー:Gmailの本文に「請求書」「領収書」が含まれるメールが来る。

- アクション1:添付ファイルを特定のGoogleドライブフォルダに自動保存。

- アクション2:完了をGoogle Chatでチームに通知。

- オプション(ここがAI):Geminiを挟んでメール内容を要約し、必要に応じて経費申請のドキュメント(下書き)を自動生成。

動画タイムスタンプリンク: 27:22(フロー実行の完了とドライブ保存を確認)

なぜこれがヤバいのか(業務インパクト)

- 今まで「メールを手作業でダウンロード→ドライブに移動→Chatで通知→人が経費処理」していた定型作業が丸ごと自動化できる。

- Geminiを組み込めば、ただ保存するだけでなく「請求書内容を要約して経費仕分け候補を提示」みたいなことまで可能。AIが判断をサポートしてくれる。

- 管理者が許可すれば個人でも使えるが、企業だと管理コンソールでアルファ機能の許可や設定が必要になる。(導入にはIT部門との連携が鍵)

導入の実務チェックリスト(私の提案)

コンサルタントとして、導入するなら以下のステップを踏むことを強く推奨するよ。

- プラン確認:Google Workspaceのプラン確認(Business Standard/Business Plus等が対象)。

- 管理者連携:管理コンソールでアルファ/ベータ機能を承認してもらう(管理者権限が必要)。

- 設計:トリガーの条件(どのメールか)と保存先フォルダの権限(誰が見れるか)を厳密に設計。

- ガバナンス:GeminiなどAIを経由する場合のプライバシーポリシーとログ保持ルールを整備。

- 段階的導入:初期は「監査モード」(自動実行するが人間に通知だけする)で実行→人間が確認してから「完全自動」に切り替える段階的導入を推奨。

個人や小規模事業主でも契約はできるケースがあるみたい。私も昨日試してみて、設定のあれこれは管理者と相談してやる必要がある印象でした。導入コストが気になるところだけど、業務削減効果を定量化すればすぐ回収できることの方が多いと思うよ。

📜 Perplexityの特許検索とAIエージェントの台頭

特許検索の民主化という話も興味深かった。Perplexity(パープレキシティ)系の動きで、専門用語を知らない普通の言葉で特許を検索して整理できる機能が出てきているんだ。

これは、「専門家しか読めなかった難しい医学論文を、AIが分かりやすい言葉で解説してくれる」ようなイメージ。特許調査って敷居が高かったから、これは研究者や中小企業の企画担当者にとってかなり効く。

また、Perplexityのようなツールは「AIエージェント」の先駆けとも言える。AIエージェントとは、単に質問に答えるだけでなく、目標を与えると自ら計画を立て、情報を集め、タスクを実行してくれるAIのこと。これからこの分野はどんどん伸びるよ。

動画タイムスタンプリンク: 35:16(特許検索機能の紹介)

使いどころの具体例

- 新商品企画で、「“持ちやすい”スマホケース」関連の特許状況をざっくり把握したい時に自然言語で検索して表形式で出力させる。

- 医療分野でのAI特許(2025年出願系)をまとめてスライド化するなど、レポート作成が効率化される。

特許番号や発行日まで拾ってきて表にしてくれるのはありがたい。ただ、最終的なファクトチェックは必須。AIが拾う情報は便利だけど鵜呑みにしない、というのは鉄則だね。

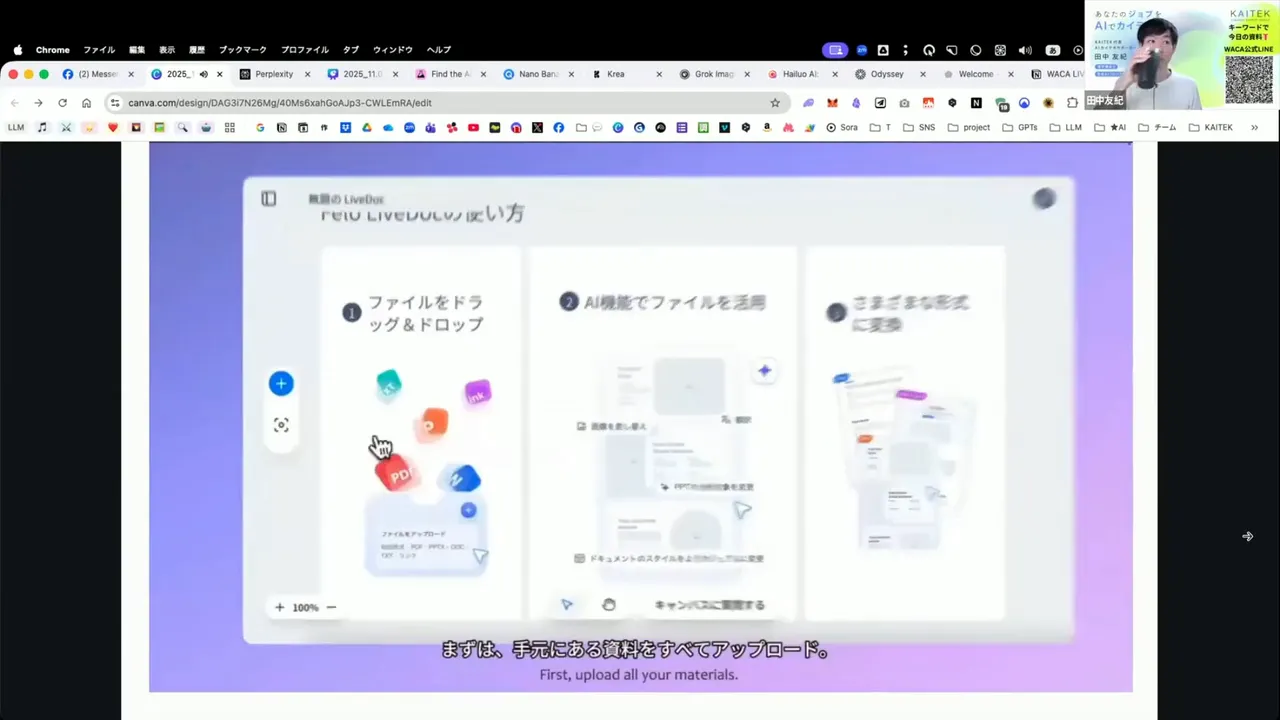

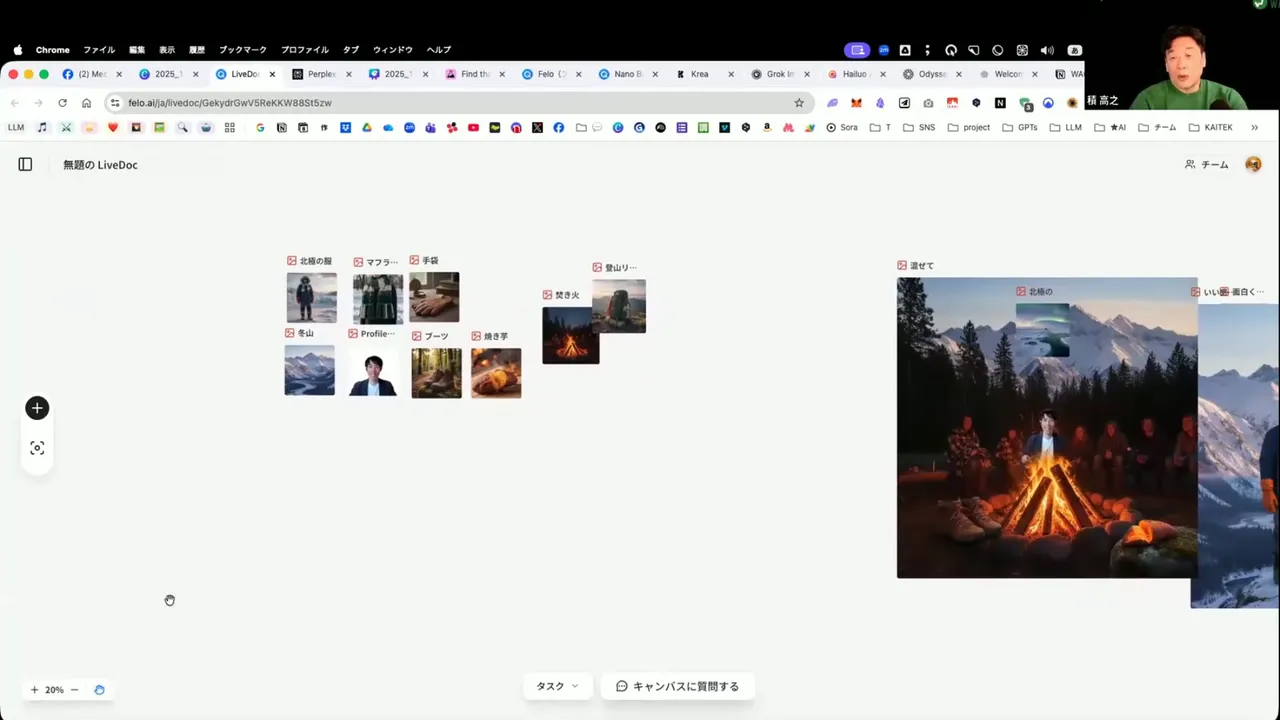

🎨 クリエイティブ系まとめ — フェロー、オデッセイ、HailuoAI、Firefly、Lovart

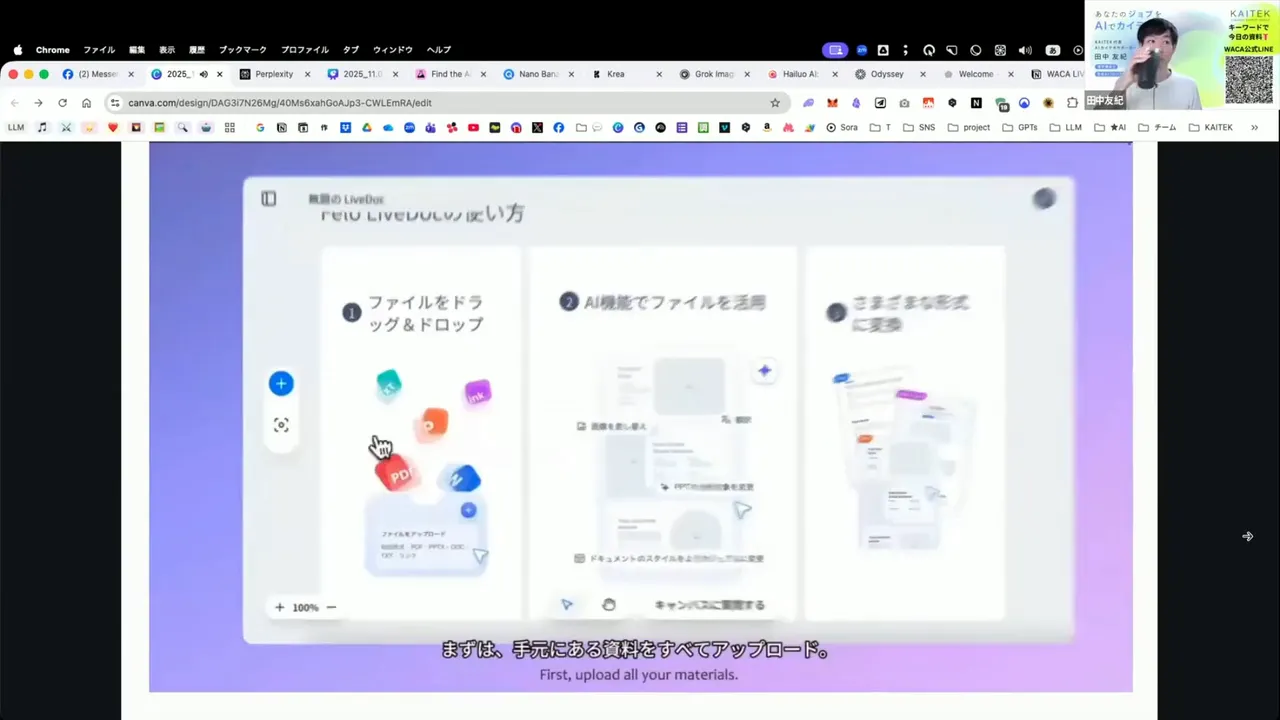

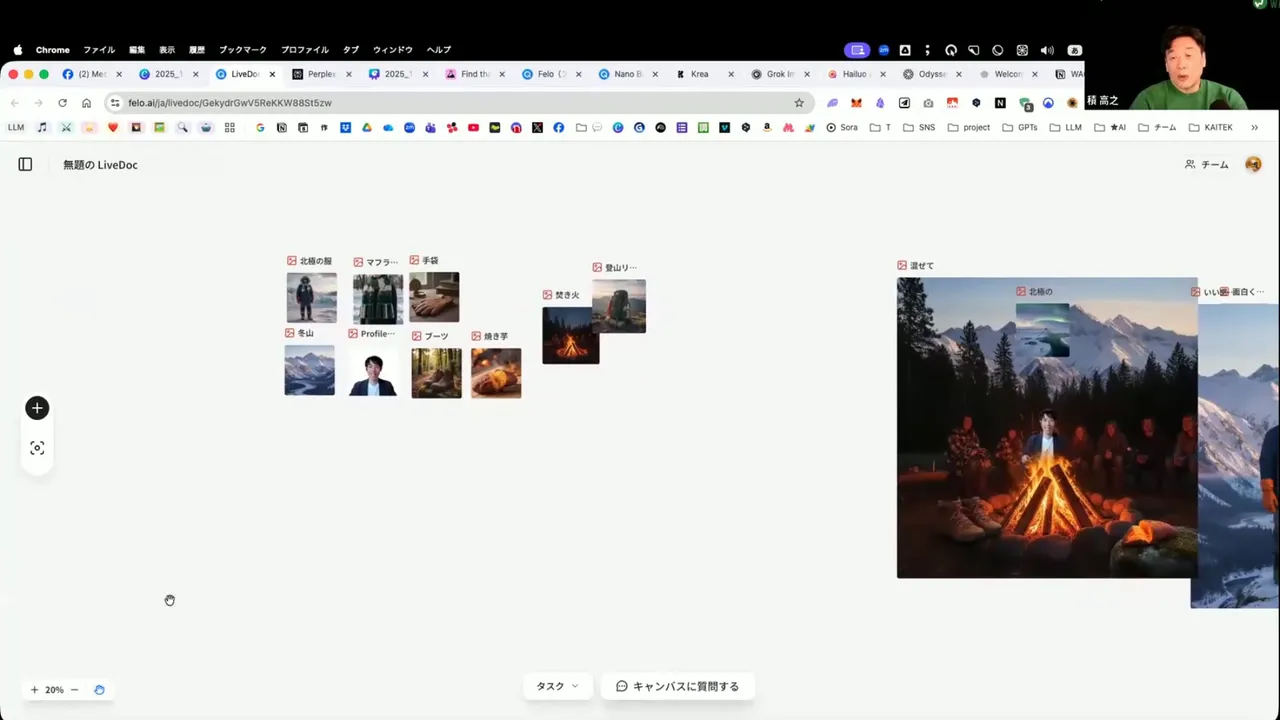

クリエイティブ領域も怒涛の進化。Felo(フェロー。`Gamma`や`Tome`のようにドキュメントからPPTを自動生成するツール群)周りは特に「ドキュメント→PPT→動画→画像まで一気通貫で作れる」流れが増えてきた印象。

例えるなら、「レシピのメモ書き(ドキュメント)をAIに渡したら、調理手順のプレゼン(PPT)と、完成イメージの画像、短い紹介動画まで全部作ってくれる」感じ。

動画タイムスタンプリンク: 38:31(FeloのPPT自動生成デモ)

Felo(フェロー)の感想

- 複数資料をアップロードして「営業チーム向けの競合分析」とか指示するとワンクリックでPPTを生成。クオリティは高く、検証は必要だが効率は段違い。

- 動画や画像の合成(ミックスボード的な機能)もあり、簡易的なモックアップやプロトタイプ作成に向く。

- 月額2000円弱のプランもあり、比較的導入しやすい価格帯。

動画タイムスタンプリンク: 41:21(ミックスボード的な合成実演)

オデッセイ(Odyssey)とHailuoAI(ハイロAI)

オデッセイは生成がめちゃくちゃ早い。短時間で映像的なアウトプットをポチポチ作りたい場面に向いている。反面、生成後の細かい指示追加が難しいという制約がある。

動画タイムスタンプリンク: 45:03(オデッセイの高速生成デモ)

HailuoAI(ハイロAI)はテンプレートが豊富で、顔写真などを投げ込むとテンプレートに合成してくれる仕組み。無料でクレジットがもらえる期間があるから試してみる価値はあるよ。プロンプト調整の楽しさと怖さを同時に感じるツールだった。

動画タイムスタンプリンク: 46:20(HailuoAIのテンプレート+顔投入例)

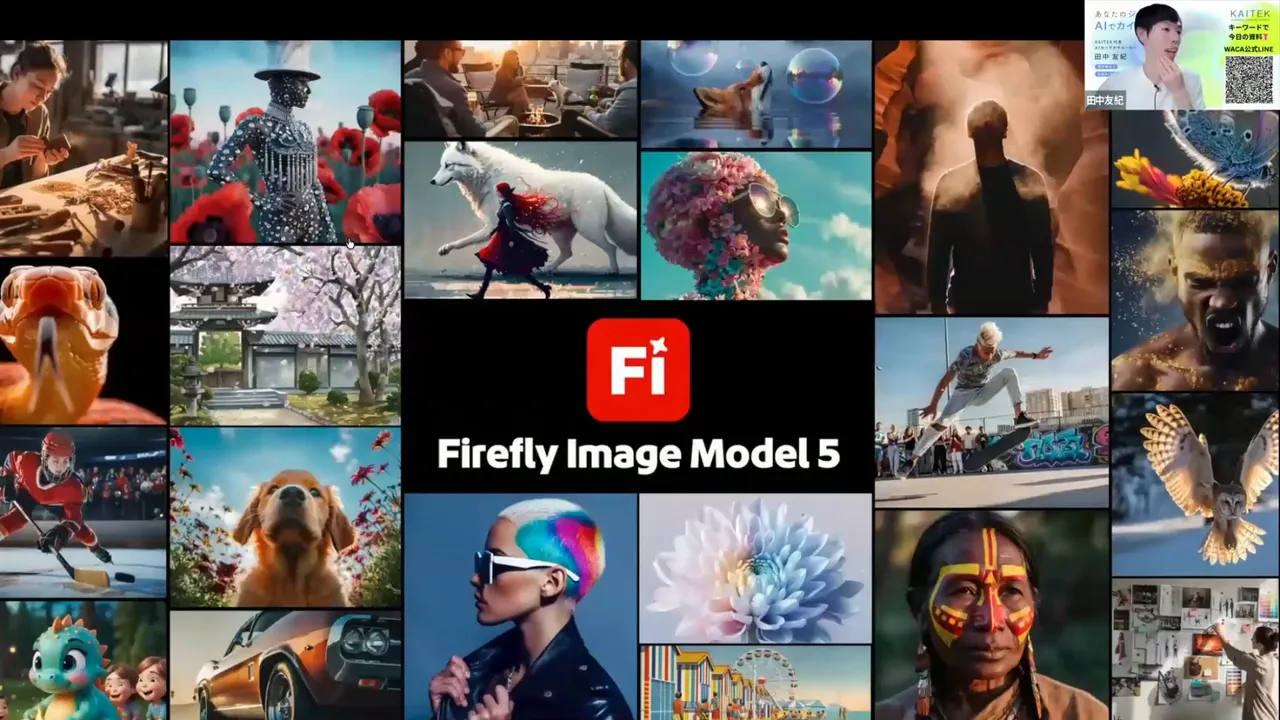

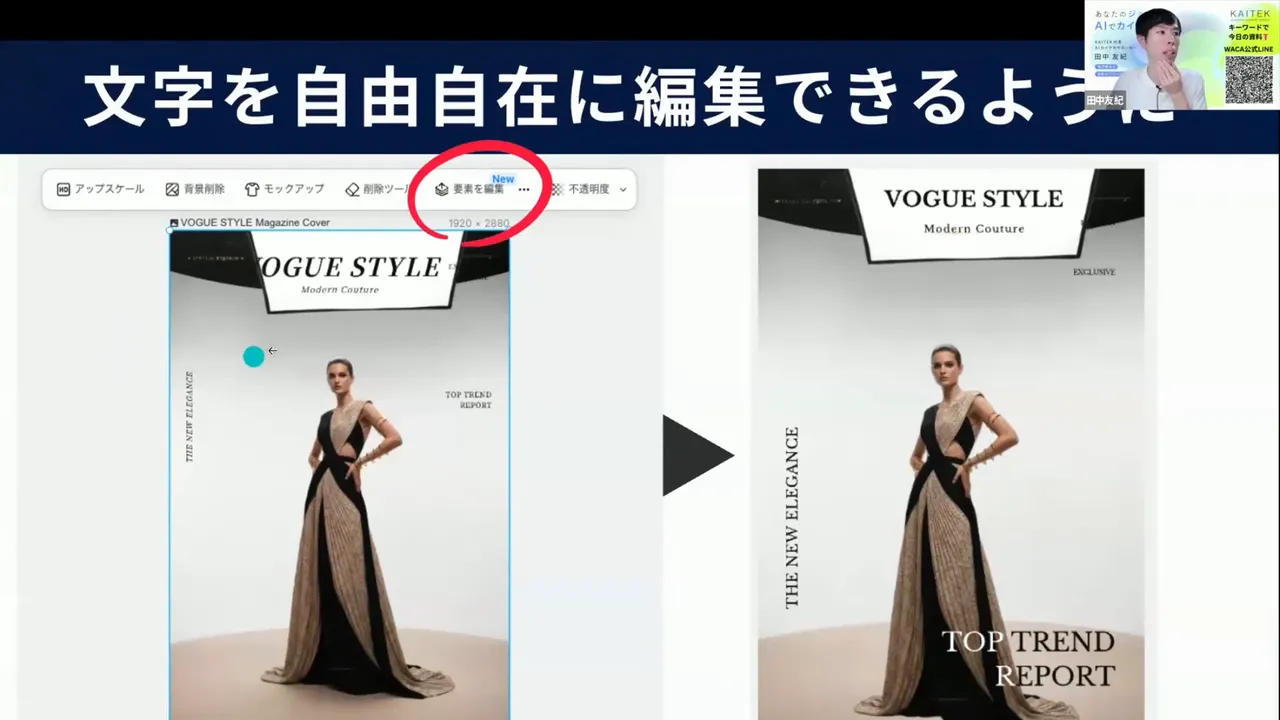

Adobe Firefly と Lovart(ラヴァート)と要素編集

Adobe FireflyのImage Model 5は、画像・動画・音楽の統合が強い。公式で一定期間無制限に使えるアナウンスがあり、クリエイティブ制作に強力な追い風になる。

動画タイムスタンプリンク: 50:18(Adobe Firefly Image Model 5 の紹介)

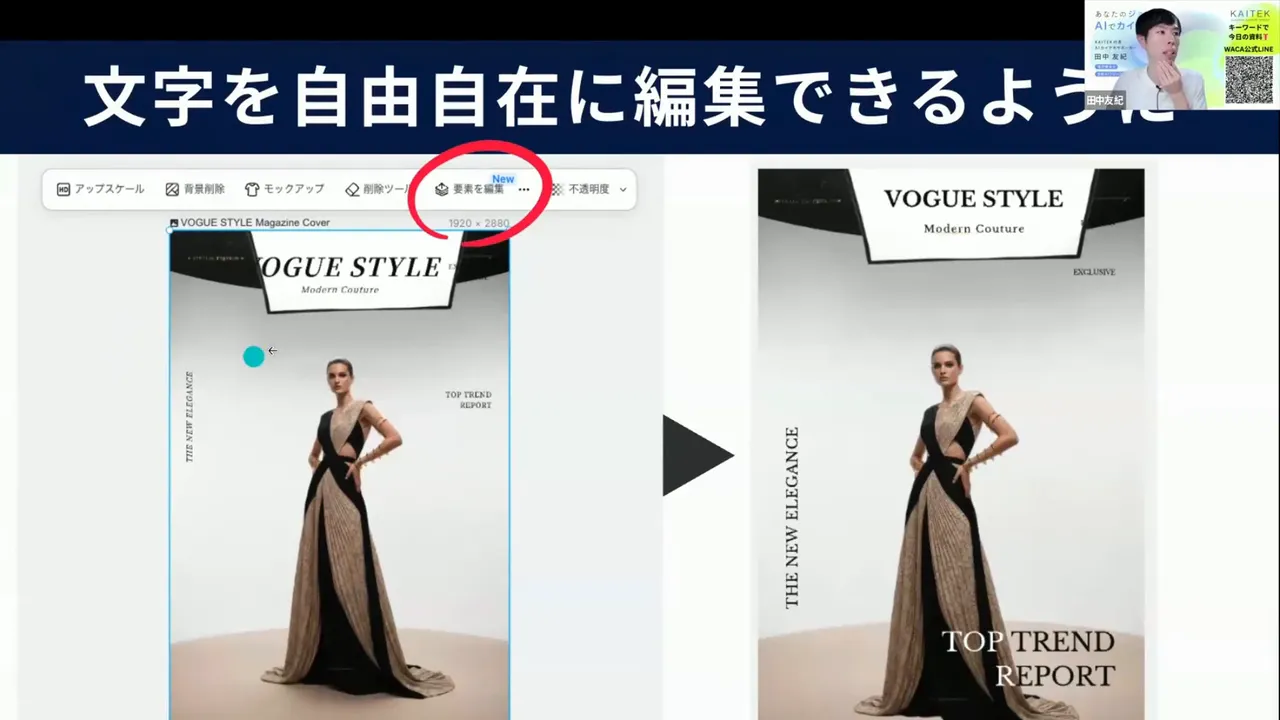

特に驚いたのはLovart(ラヴァート)の「要素編集」機能で、画像内の文字と写真要素を分離して編集できる点。Adobe FireflyやCanvaのMagic Editのように、文字の色やサイズを変えたり、要素をマージして別の表現に変えたりできるのは、デザイナーの新しいワークフローを生む可能性があるね。

動画タイムスタンプリンク: 51:30(Lovartの要素編集デモ)

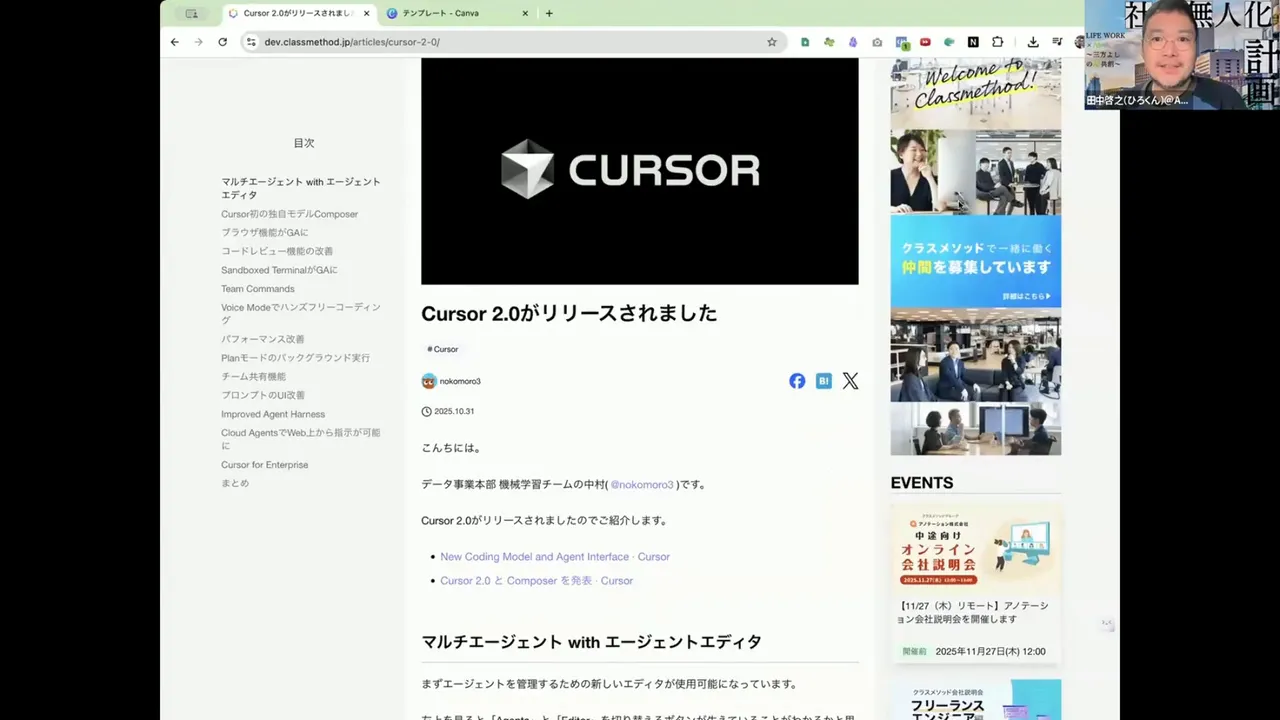

⚙️ 開発・行動系の注目:カーソル2.0、Windsurf 他

エンジニアリングや自動操作領域でも動きがあったよ。ここは私が特に興奮したところ。

動画タイムスタンプリンク: 52:50(カーソル2.0 紹介)

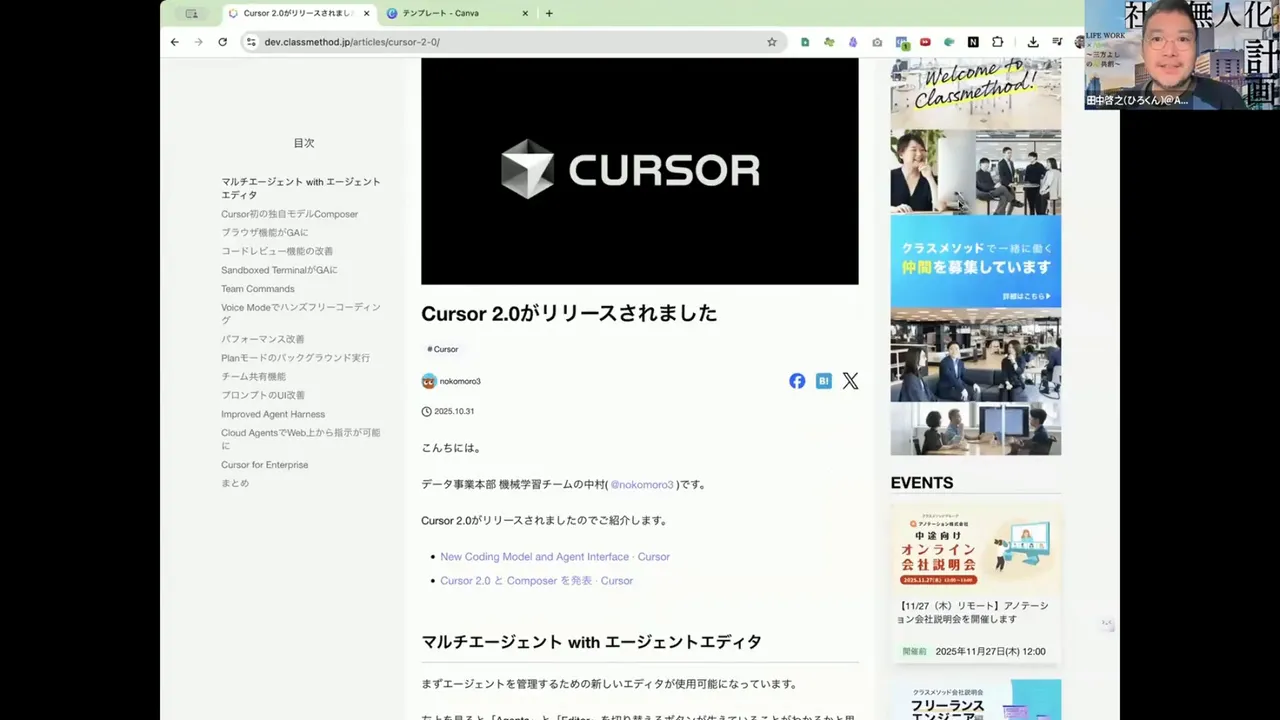

カーソル2.0(Cursor 2.0)の特徴

- 複数のAIエージェントを同時並列で動かせる(8つ同時など)。「複数のAI料理人が同時に並行して作業(開発)を進めてくれる」イメージ。

- GitHub(プログラムの設計図を管理するサービス)のようなワークツリー概念で、各タスクを独立したワークとして管理できる。

- 「コンポーサー」モデルが導入されていて、処理速度がかなり速い。

- ブラウザ機能が組み込まれており、AIが実際にページを開いて要素を操作・テストできる。

動画タイムスタンプリンク: 54:00(カーソル2.0 のラーメン診断クイズ作成例)

AIがブラウザ操作ができるのは、テスト自動化やフロントエンドの修正チェックに直結する。エンジニアだけでなく非エンジニアのプロダクト担当にも便利だと思うな。

Windsurf(ウィンドサーフ)の立ち位置

Windsurf(ウィンドサーフ)はカーソル対抗としての位置づけで、速度や操作系の面で注目されている模様(`MultiOn`や`Adept`のような、ブラウザ操作に特化したAIエージェントを指す呼称かもしれません)。AIが人間の代わりにPC作業(行動)をする「行動系AI」の競争はどんどん加速しそうだね。

💡 実務での導入アイデアと私からのワークフロー提案(ステップバイステップ)

ここからは、私、ひろくんの視点で「具体的に何をどうやるか」をステップバイステップで提案します。AIをただ導入するだけじゃなく「成果が出る使い方」を重視してるよ。

ユースケースA:中小企業の経理ワークフロー自動化(Workspace Flows)

ゴール: 毎月発生する請求書の処理を自動化し、経理担当の工数を半減させる。

- 前提:Google Workspace(Business Standard以上)の契約と管理者権限確保。

- 連携:管理コンソールでFlows(アルファ/ベータ)を有効化。IT管理者に協力してもらう。

- 設計:まずは「請求書/領収書の添付が来たら→Drive指定フォルダに保存→Chat通知」のシンプルフローを作る。

- テスト:1〜2週間は「監査モード」で実行。AIが生成した保存先や要約を人がチェック。(いきなり自動化は危険!)

- 拡張:問題なければ「Geminiで要約→経費申請ドラフト作成→承認者に回す」まで自動化へ拡張。

- ルール整備:ログとアクセス制御、保存期間ルールを整備し、データ保護ポリシーに従う。

これで経理の定型工数は激減するよ。私の経験上、最初の3か月で工数半減は十分に狙える。

ユースケースB:学習支援(Notebook + スプレッドシート + フラッシュカード)

ゴール: 社内研修の学習効果をデータで可視化し、復習を効率化する。

- データ化:研修の受講ログ(テスト結果、受講時間)をGoogleスプレッドシートで管理する。

- 分析:Notebookにシートを挿入して「最もスコアに影響を与えた要因」や「理解度が低い設問」をAIに分析させる。

- コンテンツ化:分析結果を「ソースに変換」→「理解度が低かった部分の解説動画」を自動生成。

- 復習:モバイルアプリのフラッシュカード機能で、重要キーワードの復習コンテンツを配布。

- 改善:定期的に分析テンプレートを流用して継続的改善を図る。

教育やトレーニングでの効果はとても大きい。社員の学習時間を確保するための仕組み作りを提案する問いかけまでAIに作らせられる時代だよね。

ユースケースC:マーケティング素材の一気通貫作成(Felo / Firefly等)

ゴール: 新商品のSNS投稿素材を、企画書から半自動で生成する。

- 企画:製品情報や競合データをアップロードしてPPTを自動生成(Felo)。

- 素材生成:生成したPPTを元に、FeloやFireflyで画像・動画素材を作る。

- 最適化:SNS用にサイズやフォーマットを変換して複数パターン出力。

- 調整:必要ならLovart(ラヴァート)のような要素編集ツールで文字要素と画像要素の最終調整。

発信速度が上がる分、チェックポイントは明確に。ブランドガイドラインと簡易承認フローをセットで用意しておくといいよ。

🛡️ 注意点とリスク管理(ガバナンス面での指示)

ここは忖度ゼロで、3方よしAI共創コンサルタントとして言うよ。便利な一方で次のリスクを見落とすと痛い目見るから、導入前に必ずチェックして。

- データの取り扱いプライバシー:特にDeep Researchで内部メールやドライブを参照する場合、アクセス権とログ管理を厳重に。「誰が」「いつ」「何を」検索したかを管理する。

- 誤情報の流出:AIが出した要約や分析を鵜呑みにして外部発信しないこと。必ず人間の最終確認を入れる。AIは間違う前提で使う。

- 自動化の暴走:Workspace Flowsなどで「顧客への自動返信」や「公開フォルダへの自動保存」を安易に設定しない。段階的に権限を与える運用が必要。

- コスト管理:有料機能やAPIと連携した場合のコストを見積もり、ROI(投資対効果)を意識する。使った分だけ請求が来るサービスも多い。

- 依存リスク(スキルの空洞化):AIに頼りすぎて人材のスキルが落ちるのをを防ぐため、AIの回答を鵜呑みにせず「なぜそうなったか」を考える学びの設計を残す。

📸 キャプチャ集(重要シーンをピックアップして解説)

以下にライブで使った主要キャプチャをタイムスタンプ付きで並べます。各キャプチャの下に短い解説と、動画内で該当箇所を参照するためのタイムスタンプを記載しています。まずはSora2とDeep Researchあたりから。

動画タイムスタンプリンク: 01:53 — Sora2のAndroid対応アナウンス。Androidユーザーはここから使ってみてください。招待コード不要というのが導入を楽にしてますよね。

動画タイムスタンプリンク: 03:55 — Deep Research実行画面。アップデートボタンで追い質問を入れる様子。長時間実行中に追加指示を上書きできるのは実務で強い味方になります。

動画タイムスタンプリンク: 04:44 — 「Sixの情報が欲しい」と追い質問しているところ。旅先でのプラン変更など、動的な指示に強いですね。

動画タイムスタンプリンク: 06:04 — GeminiのDeep Researchで参照ソースが並ぶ画面。Google検索、Gmail、Drive、Chatに加えファイル参照が可能になった点が大きい。

動画タイムスタンプリンク: 09:07 — Maps with Geminiの対話デモ。駐車場情報など文脈を通じて応答してくるのが分かる。

動画タイムスタンプリンク: 12:16 — Notebookモバイルでのフラッシュカード機能。移動中の学習に最適化されているのが良いですよね。

動画タイムスタンプリンク: 15:24 — Notebookにスプレッドシートを挿入して分析実行。スプレッドシート分析がノートに直接入るのは革命級の実用性だよ。

動画タイムスタンプリンク: 17:57 — 分析結果から短い説明動画を自動生成しているシーン。分析→要約→動画生成が一気通貫でできる。

動画タイムスタンプリンク: 25:04 — Workspace Flowsのイントロ。実際のワークフローを組んで自動化するところの始まり。

動画タイムスタンプリンク: 27:22 — フローが完了してドライブに請求書が保存される様子。実務での工数削減が実感できます。

動画タイムスタンプリンク: 29:02 — ジェミニに動画を分析させてスクリプトを作った後、AI Studioで音声を生成しているフローの説明。AIで動画制作をほぼ自動化できるって感じだよね。

動画タイムスタンプリンク: 38:31 — Felo(フェロー)のPPT生成デモ。資料をアップして「営業向け」に変換するだけでスライドができる。品質は再検証が必要だが速い。

動画タイムスタンプリンク: 41:21 — ミックスボード的な合成機能の例。複数素材をガッチャンコしてモックアップを作るのに向いている。</p

動画タイムスタンプリンク: 45:03 — オデッセイの高速生成。短いインスピレーションで映像的生成ができるのは面白い体験だよ。

動画タイムスタンプリンク: 50:18 — Adobe Firefly Image Model 5の紹介シーン。画像・動画・音楽を統合して出せるのは強力。12月1日までの無制限アナウンスはチェックしておいて損なし。

動画タイムスタンプリンク: 51:30 — Lovart(ラヴァート)の要素編集デモ。画像内の文字と写真を分離して編集できるのはデザインのワークフローを変えるかも。

動画タイムスタンプリンク: 52:50 — カーソル2.0の画面。マルチAI同時並列、ブラウザ操作、ワークツリーの概念でかなり強力。

動画タイムスタンプリンク: 54:00 — カーソル2.0でのラーメン診断クイズ作成例。ブラウザでプレビューしながらAIがコーディングしていく様子。

❓ FAQ(よくある質問)

Q1: Google Workspace Flowsはどのプランで使えますか?

A1: 現時点では、Google WorkspaceのBusiness StandardやBusiness Plus以上の有料プラン、およびEnterpriseプランが対象となっているようです。また、管理者が管理コンソールからアルファ機能またはベータ機能を有効にする必要があります。個人向けの無料Gmailでは利用できません。

Q2: GeminiのDeep Researchでローカルファイルを参照するのが不安です。

A2: 非常に重要な視点です。AIはローカルファイルをGoogleのサーバーにアップロードして処理する可能性があります(詳細はGoogleのプライバシーポリシーを確認する必要があります)。機密情報を含むファイルを扱う場合は、企業のIT部門と相談し、ガバナンスルールを明確にしてから利用することを強く推奨します。まずは機密情報を含まないテスト用のファイルで試してみるのが良いでしょう。

Q3: AIツールが多すぎてどれを使えばいいか分かりません。

A3: まずは「自分の仕事で一番時間がかかっている定型作業は何か」を特定することから始めるのがオススメです。例えば「請求書の処理」ならWorkspace Flows、「社内資料の検索」ならGemini Deep Research、「プレゼン資料作成」ならFelo(フェロー)や`Gamma`などを試す、という流れです。全部を触る必要はありませんよ。

✍️ 最後に — 私の結論と次にやるべきこと

今週は特にGoogle系の進化が「地味だけど仕事の根幹を変える」アップデートばかりでした。Workspace Flowsによる自動化と、Gemini Deep Researchによるナレッジの横断検索は、間違いなく生産性を次のレベルに引き上げます。

ただし、コンサルタントとして強調したいのは、「自動化」と「ガバナンス(統制)」は必ずセットで考えること。AIに任せる領域と、人間が最終確認する領域を明確に設計することが、「3方よし」(自社よし、取引先よし、社会よし)のAI活用につながります。

まずは今日紹介したツールのうち、一番「刺さった」ものを1つだけ、この後5分でもいいから触ってみてください。その小さな一歩が、未来の働き方を大きく変えるきっかけになりますよ。

この記事で解説したような最新AI情報や、その実務での具体的な使い方については、私たちが運営するコミュニティやメルマガで毎日発信しています。興味を持った方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!

GPTs研究会

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!

AI氣道.jp無料メルマガ

【参加無料】もっと深くAIを学ぶチャンス!

「AIニュース・トピックス Sunday Live」のご案内

この記事でお届けした内容は、実は私たちが毎週日曜の朝7時から開催しているZoomライブの一部をリライトしたものです。

このライブは、ウェブ解析士協会(WACA)が主催し、5,000人を超える「GPTs研究会」とコラボしてお届けする無料の勉強会です。

私、田中啓之(ひろくん)や多田啓二(ただっち)さん、積さん、友くん、北平貴之(ジーニー)さんをはじめ、AIの現場で日々奮闘する専門家たちが、「ChatGPTなどのAIを、実際の仕事でどう使うか?」をテーマに、最新ニュースから実践的なテクニック、さらには失敗談まで、初心者の方にも分かりやすく生解説しています。

AIに興味がある方、最新トレンドを効率よく知りたい方、AIを業務に取り入れるヒントを探している方なら、どなたでも大歓迎です!

参加は無料ですが、Zoomの事前登録が必要となります。ぜひお気軽にご参加ください。