🔥 AI集客無双:緊急無料招待のお知らせ 🔥

〜自社の強み・軸をAIにし、集客を自動化する次世代マーケティング〜

建築関連事業者様は先着限定で0円!(通常参加費3,000円)

オンラインセミナーへ無料招待中です。

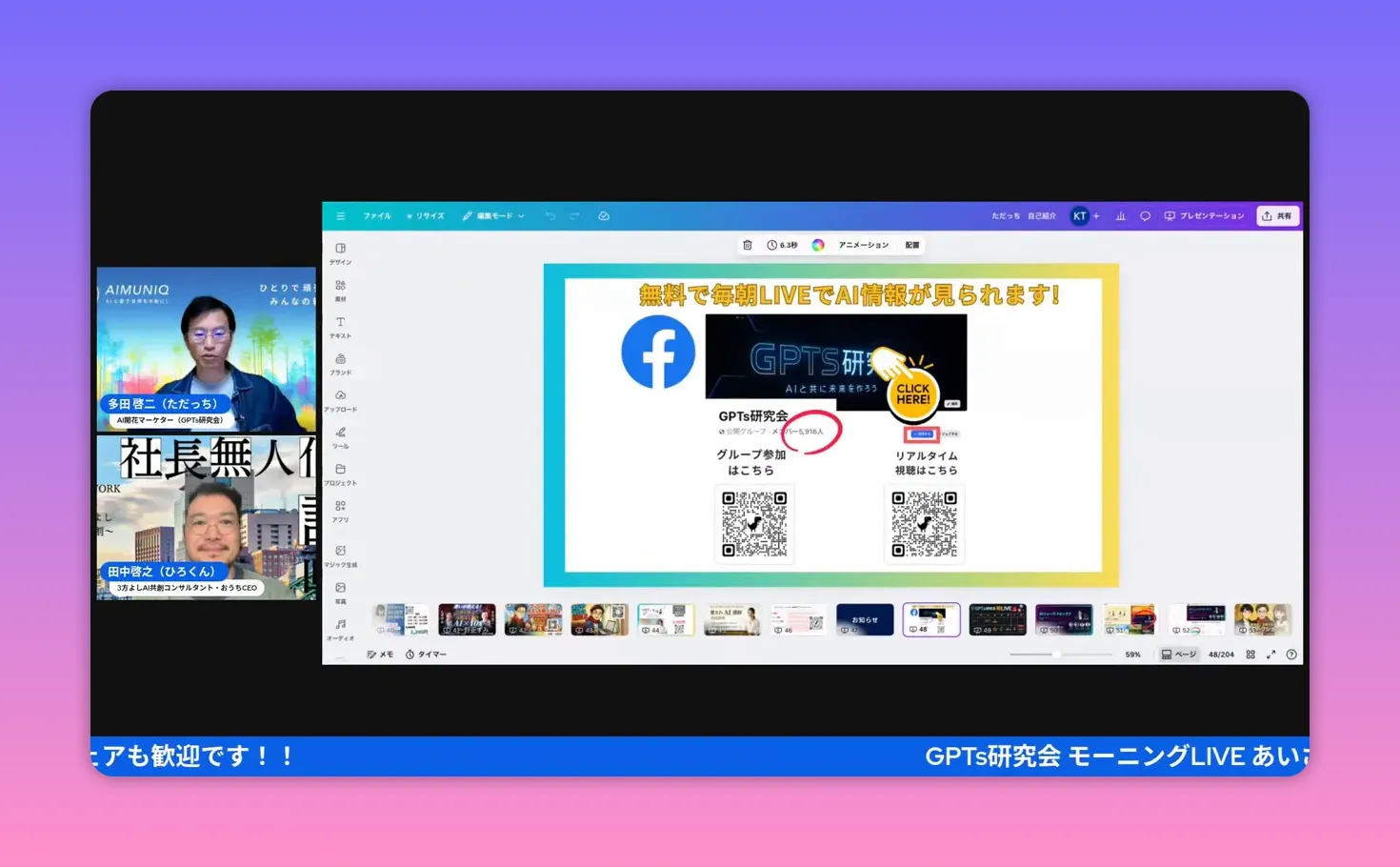

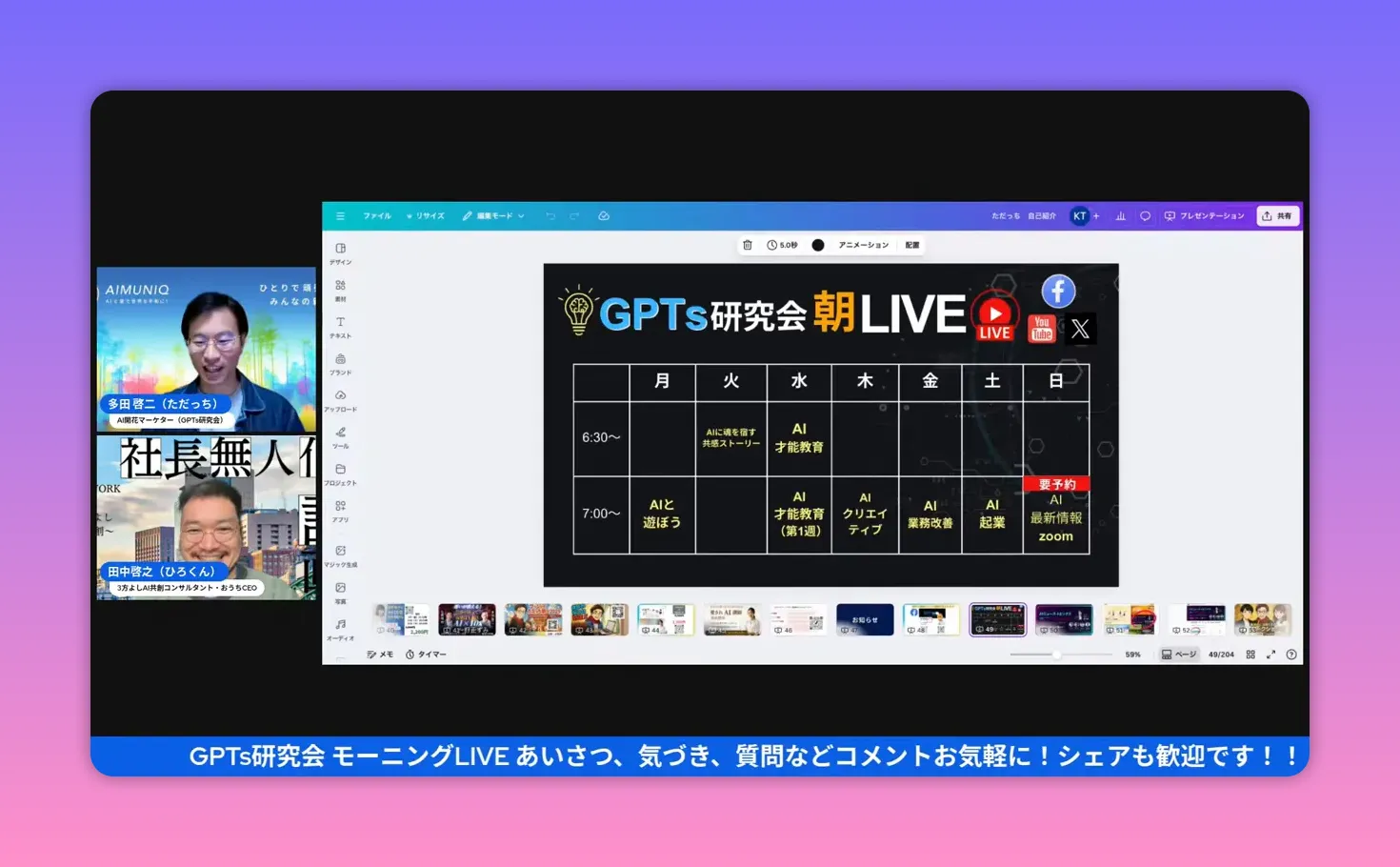

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(Facebookグループ)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ

目次

- 🔔 はじめに:僕の立場から見る「今のAI」について

- 📸 セクション1:イントロ — 今日扱うトピックの俯瞰とライブの雰囲気

- 🧭 セクション2:最新アップデートまとめ(Google系・ChatGPT系・その他)

- 🧪 セクション3:遊ぶように試すAI実験コーナー(クイズフローとパーソナライズ)

- 🧩 セクション4:クライアントワークに落とし込む具体アイデア

- 🎮 セクション5:仮想世界とリアルのハイブリッド(SIMA 2の話)

- 🔧 セクション6:実践ワークフロー — ステップバイステップで作るAI導入

- 👥 セクション7:ヒューマンファクターと責任(デジタルデトックス含む)

- 📸 セクション8:実際に見せたデモと気づき(キャプチャ集)

- 🚀 セクション9:事業で使える具体テンプレ(プロンプト・フロー例)

- ⚠️ セクション10:よくある誤解と僕の忖度ゼロアドバイス

- 💬 FAQ(よくある質問)

- 📌 まとめ:遊び心を持って、目的に沿ったAI導入を

🔔 はじめに:僕の立場から見る「今のAI」について

おはようございます!田中啓之(ひろくん)です。かつて住宅ECで挫折を味わい、そこから50kgのダイエットに成功、そして現在はAIと共に未来を創る「AI共創」を仕事の中心にしています。

今回の朝LIVEでお話しした内容を、皆さんの実務ですぐに使えるよう、解像度を高めて書き残しますね。「AIって難しそう…」と思うかもしれませんが、実は「遊び心を持って試すこと」が一番の近道なんです。子供が新しいおもちゃで遊ぶように、まずは触ってみましょう!

この記事では、Googleの最新エージェント「SIMA 2」や、さらに賢くなったChatGPT系モデル(GPT-5.1世代)、そして画像生成AIなどのインパクトを整理し、それらをどうやって「事業の現場」に落とし込むかの具体アイデアをシェアします。

要点を先にサクッとお伝えすると:

- AIの進化は「魔法の杖」ではなく「実務の相棒」(個別対応・自動化・目や耳を持ったマルチモーダル化)

- まずは実験:クイズフローや短いプロンプトで「遊ぶ感覚」でテストする

- API連携は「デジタルのパイプライン」:Gamma APIなどで業務を自動で繋ぐ

- 仮想世界(メタバース/ゲーム)でのAIトレーニングがリアル社会を変える

- 便利になるからこそ、デジタルデトックスや「人の責任」を設計する

📸 セクション1:イントロ — 今日扱うトピックの俯瞰とライブの雰囲気

(キャプチャ:挨拶パート)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=32s

朝7時からの短いセッション、相方の多田啓二(ただっち)と話したのは、単なるニュースのまとめではありません。「最新情報をどうやって現場で遊んで、実務に落とし込むか?」という実践的な視点です。ライブは情報を詰め込む学校の授業ではなく、一緒に試して学ぶ実験室だと私は思っています。手を動かすのが、結局一番早いですから。

今回は「遊ぶように触ってみる」セグメントを何度も挟みながら、参加者の皆さんが「お、これ面白そう!」と思ったものからすぐに実装へ繋げられる構成にしました。

🧭 セクション2:最新アップデートまとめ(Google系・ChatGPT系・その他)

(キャプチャ:自己紹介とAI志向の話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=101s

ここ最近(2025年11月時点)で注目すべきは以下の大きな流れです。

- マルチモーダルの深化 — テキストだけでなく、画像、音声、動画、さらには仮想空間の動きまでを横断して理解・生成できるモデルが当たり前になりました。

- AIのエージェント化 — 「質問に答える辞書」から、「目標を持って自律的に行動する秘書」へと進化しています。これがビジネスの自動化を加速させます。

- 個別化(パーソナライズ)の実務化 — 顧客一人ひとりに合わせた最適なアクションを、AIが自動で提案するレコメンデーション機能が強力になっています。

- モデルの進化速度 — GPT-5.1世代のようなモデルが登場し、知性面や対話の自然さが劇的に改善。まるで優秀な人間と話しているような”扱いやすさ”が実現しています。

この流れを理解すると、使うべきツールが自然と見えてきます。重要なのは「どの最新ツールを使うか」という道具選びより、「何のために使うか」という用途設計です。

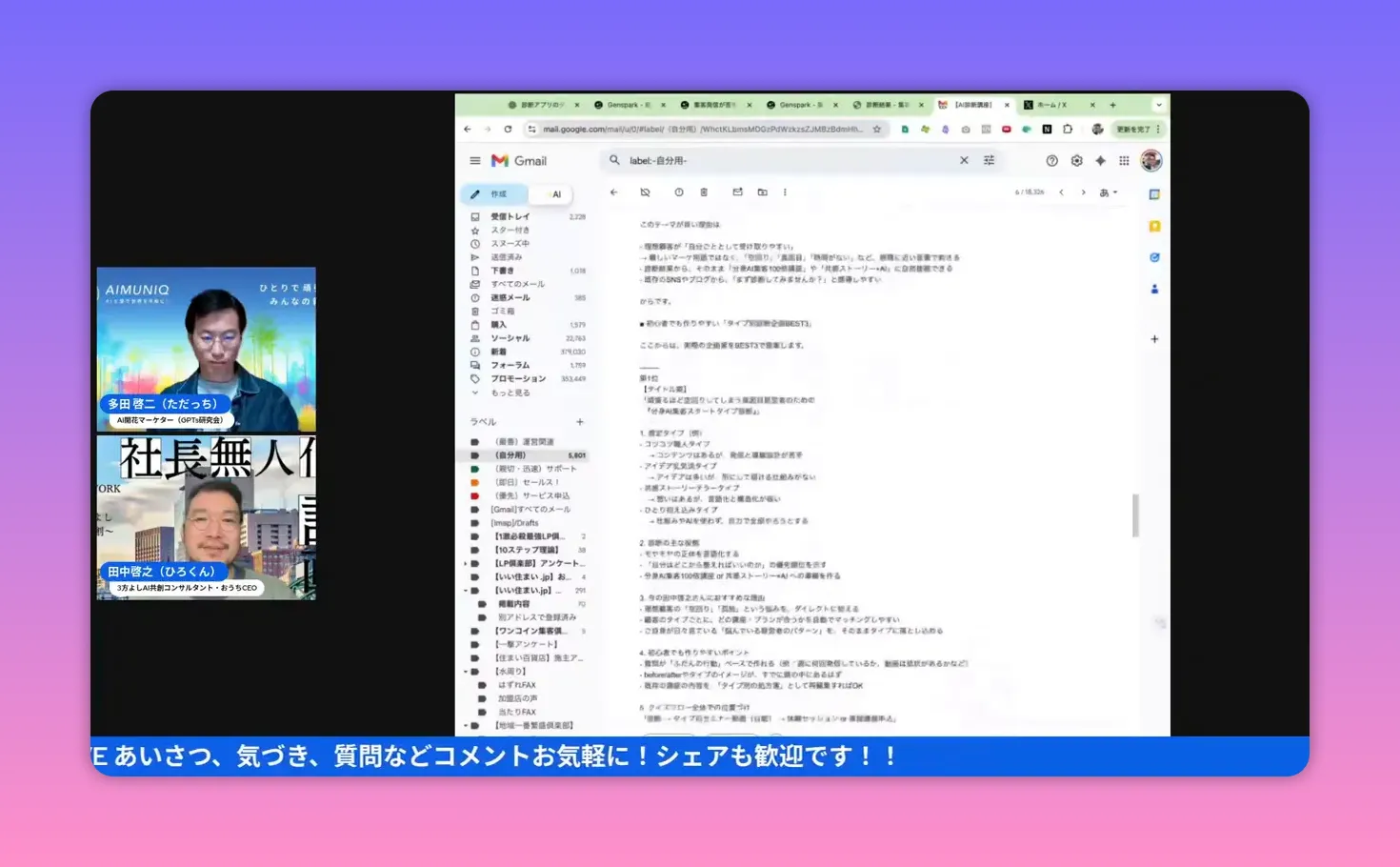

🧪 セクション3:遊ぶように試すAI実験コーナー(クイズフローとパーソナライズ)

(キャプチャ:クイズフローモデルの説明)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=242s

僕がライブで実際に見せた実験の一つが「クイズフロー(診断コンテンツ)」です。これは、Webサイトに来たお客様に対して短い質問を順番に投げかけ、その答えに合わせて次の質問を変え、最終的にその人にぴったりの提案(処方箋)を出す仕組みです。

これ、実は美容院でのカウンセリングと同じなんです。「今日はどうしますか?」「朝のセットで困ることは?」と聞いて、最後に「じゃあこのカットにしましょう」と提案しますよね。あれをWeb上で自動化するイメージです。

ポイントは3つ。

- 短く簡潔な質問をゲーム感覚で答えてもらう

- 回答に応じて分岐し、AIがパーソナライズした診断結果を生成する

- 結果を自動でメールやSNS、Facebookグループなどに流し、次のアクションへ誘導する

実装の例を簡単に示すと、

- 初期質問「今のビジネス課題は何ですか?」(選択肢:集客、成約率、リピート)

- 選択に応じて「原因の深掘り」→「優先順位の確認」→「改善策の提案」と進む

- 最後にAIが「あなた専用の行動プラン」を生成してメールで送信

このフローをGamma API(スライド生成AI)やGPT系のAPIで組むと、ほぼ自動で「1対1のコンサルタント」が24時間働き続けてくれる状態になります。僕もクライアントワークでこの「分身AI」の考え方をよく使っています。

🧩 セクション4:クライアントワークに落とし込む具体アイデア

(キャプチャ:クライアントの情報入力と個別化の説明)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=424s

ここからはビジネスに直結する話です。「AIですごいことができます」で終わらせず、どう売上に変えるか。

僕が提案する実装パターンは主に3つです。

- 情報収集 + AI自動診断モデル

クライアントがフォームで現状を入力 → AIが診断文書を生成 → 自動で改善プランを添付して返信。これだけで信頼度が爆上がりします。 - コンテンツ自動生成 + SNS配信ワークフロー

AIで記事や投稿のアウトラインを作り、人間は最終チェック(スパイスを振る役)だけする運用。各SNSに合わせてフォーマットを自動変換して配信します。 - プロダクトのレコメンド&販促自動化

ユーザーの過去の行動を元に、AIが「次はこの商品が必要ですよね?」と提案し、オファーまで自動化。ECサイトで言うところの「気の利く店員さん」を配置するイメージです。

例えばコンサル型サービスなら、初回アンケートをもとにAIが「あなた専用の提案書」を事前に作成して、Zoomミーティングの前に配布しておくと、当日の成約率や満足度が劇的に上がります。AIは「準備運動」を完璧にこなしてくれる優秀なアシスタントなんですね。

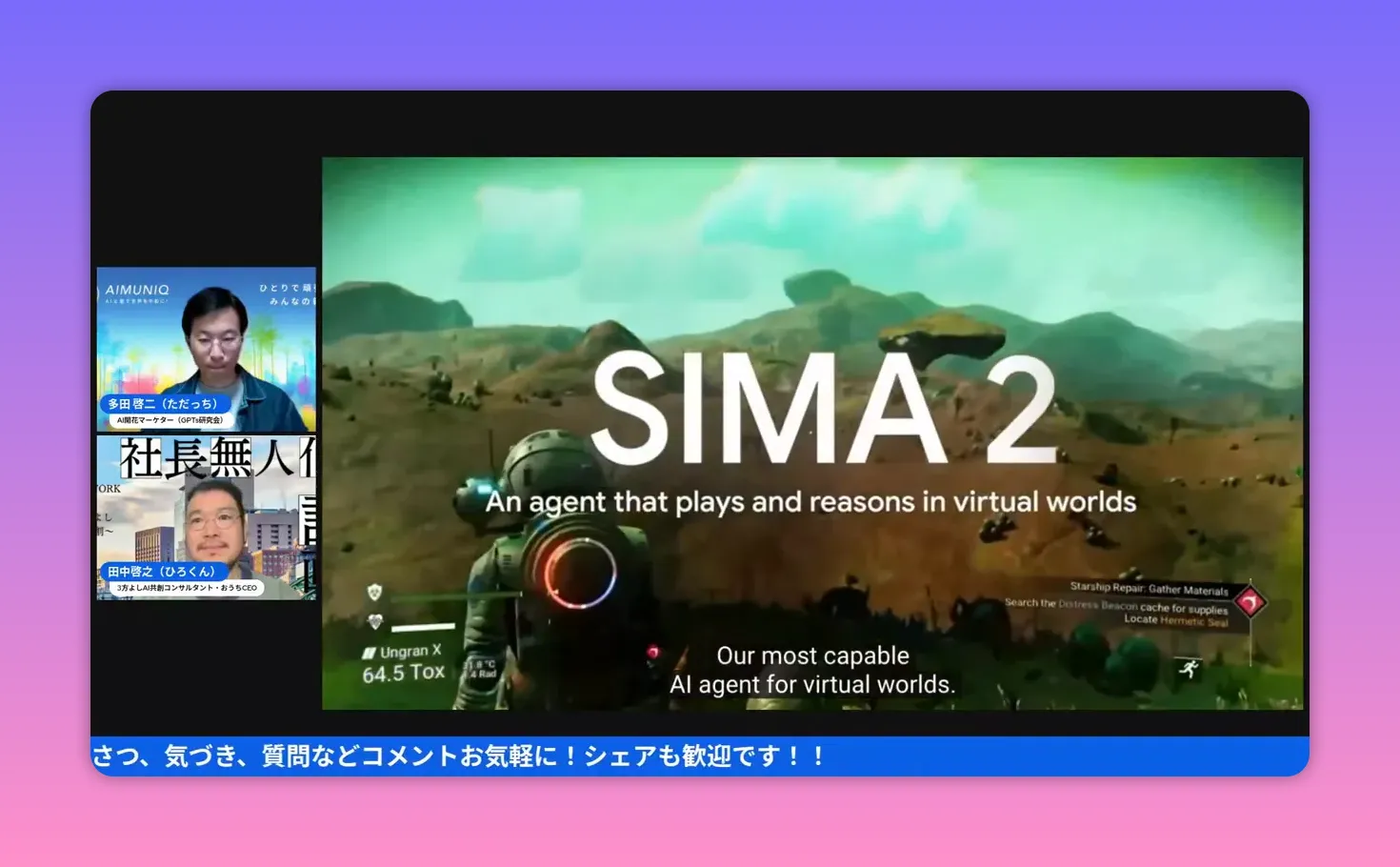

🎮 セクション5:仮想世界とリアルのハイブリッド(SIMA 2の話)

(キャプチャ:SIMA 2の説明)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=576s

ここで語ったのは、Google DeepMindが開発したAIエージェント「SIMA 2 (Scalable Instructable Multiworld Agent)」の話です。(ライブ中、少し聞き取りにくかったかもしれませんが「SIMA(シーマ)」です!)

これは、仮想世界(ゲーム空間など)で人間の指示に従ってタスクをこなすAIです。なぜこれが重要かというと、「失敗しても痛くない仮想世界」でAIに何億回も試行錯誤させることで、現実世界での応用精度を高められるからです。

ポイントは以下の通り:

- 仮想環境で多様なシナリオを走らせることで、AIが学習・改善を高速に行える(精神と時の部屋のようなもの!)

- ゲーム的な環境(RobloxやNo Man’s Skyなど)で人の振る舞いを模倣・生成し、AIの意思決定能力をテスト可能。

- ここでのトレーニング成果は、将来的に現実のロボットやアシスタントAIのスキルに直結する可能性が高い。

この辺りは「メタバース的未来」と直結します。すでに子どもたちは仮想世界で友達と遊び、買い物をするのが日常です。企業としては、その空間でのユーザー体験をどうデザインするかを今から考えておくべきですね。

🔧 セクション6:実践ワークフロー — ステップバイステップで作るAI導入

(キャプチャ:画像から動くコンテンツを作る説明)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=982s

実装を前提に、僕が推奨するシンプルな導入フローは次の通りです。いきなりホームランを狙わず、まずはバントで塁に出ましょう。

- 目的を1つに絞る(例:SNSでの反応率改善、問い合わせ対応の自動化、など具体的に)

- 小さく試す(まずはクイズフロー1本だけ、メール自動返信1パターンだけ)

- APIで繋ぐ(GPT APIやGamma API、Zapier、Makeなどを使って、手作業を減らす)

- モニタリングと改善(AIの回答ログをちゃんと残して、毎週チェック・修正する)

- スケールさせる(成果が出たら、対象範囲を広げる)

導入のコストは当初思われるより小さくできます。小さく早く回して、学習してから拡大する。これはダイエットと同じで、いきなり絶食するのではなく、日々の小さな習慣改善が継続の勝ち筋ですよね。

👥 セクション7:ヒューマンファクターと責任(デジタルデトックス含む)

(キャプチャ:VRはリアルのトレーニングにもなるという話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=738s

AIの恩恵は大きいですが、光があれば影もあります。僕が「3方よしAI共創コンサルタント」として、常にクライアントにお伝えしている注意点は以下です。

- 個人情報とプライバシーの管理 — 顧客の写真や非公開データを、学習用に使われない設定で運用する。

- フェイク情報のリスク — AIは悪気なく嘘をつきます(ハルシネーション)。必ず人間の検証ルールを設けること。

- デジタルデトックスの重要性 — バーチャルに没入しすぎないよう、子どもや自分自身のために「ログアウトして自然に触れる時間」を意図的に作る。

- 責任の分担 — 「AIが勝手にやりました」は通りません。最終的な責任は人間が持つという設計にする。

使う側が「どう守るか」を先に決めておけば、AI活用は怖くありません。僕は家族第一主義なので、システムは人に優しくないと意味がないと強く信じています。

📸 セクション8:実際に見せたデモと気づき(キャプチャ集)

(キャプチャ:Robloxや仮想経済の話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1454s

このセクションではライブ中に示したデモの要点と、そこで得た気づきをまとめます。

- 画像→動画変換の試作で、スマホサイズで動くプロトタイプを確認(16:22付近)。Grokなどのツールを使うと、静止画が一瞬で物語を持ち始めます。

- 仮想環境内での自動取引やオーディオトランザクションの議論(13:16付近)。ゲーム内で経済圏が完結している現状は、未来のビジネスモデルのヒントです。

- 24時間ログを取る設計の必要性(27:53付近)。AIが出した全会話を記録して検証する文化がないと、ブラックボックス化してしまいます。

(キャプチャ:オーディオトランザクションの話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=796s

(キャプチャ:24時間会話記録の重要性)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1673s

各キャプチャのタイムスタンプ付きリンクをつけておいたので、気になる場面に直接飛んでみてください。百聞は一見に如かず、動画で動きを感じるのが一番の理解への近道です。

🚀 セクション9:事業で使える具体テンプレ(プロンプト・フロー例)

(キャプチャ:クイズフローの分岐例)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=468s

実務で使える「型(テンプレート)」を3つ置いておきます。料理のレシピと同じで、最初はレシピ通りに、慣れたら自分の味(目的に合わせたカスタマイズ)を加えてください。

テンプレA:問い合わせ自動応答フロー(中小企業向け)

・初期入力: お名前・業種・相談の要件(選択式にすると回答率UP)

・AI応答1: 要件に基づく簡易回答 + 不足情報を補うための追加質問(例:「ご予算感はどのくらいですか?」)

・AI応答2(完了時): 解決策の要点まとめと、次のステップ(無料相談予約リンクやFAQページへの誘導)

テンプレB:SNSコンテンツ自動生成

・入力: ターゲット読者・テーマ・1投稿の長さ・トーン(真面目 or 親しみやすく)

・出力: 投稿文案、画像生成用プロンプト、効果的なハッシュタグ候補、最適な投稿時間帯の提案

・運用: AI生成 → 人が「魂」を込めて微修正 → スケジュール配信ツールへ

テンプレC:1対1コンサルのオンボーディング自動化

・入力: クライアントの現状・悩み(事前フォームで収集)

・AI処理: 課題の構造化・要約、達成すべきKPI候補、最初の30日でやるべきアクションプラン案

・送信: ミーティングの事前資料として渡し、「AIによるとこう出ましたが、実際どうですか?」と会話のきっかけにする。

どれも小さく始めて、データを貯めながら改善するのがコツです。AIは学習材料(データ)があってこそ賢くなるパートナーですからね。

⚠️ セクション10:よくある誤解と僕の忖度ゼロアドバイス

(キャプチャ:参加人数の話とコミュニティ感)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1797s

ここで断言します。AIは魔法ではありませんし、万能でもありません。使い方を間違えれば、ただの「ゴミ生成マシン」になります。代表的な誤解と対策をお伝えします。

- 誤解:「AIに任せれば全部勝手に良くなる」

→ 真実: 入力(指示)の設計と、出力の検証がないと機能しません。乗り手がいないとF1マシンもただの鉄の塊です。 - 誤解:「最新モデル=常に最適」

→ 真実: コストや速度を考えると、最新の巨大モデルより、少し前の軽量モデルや専門特化モデルの方が良いケースも多々あります。 - 誤解:「導入コストが高すぎる」

→ 真実: 小さく回せば月額数千円〜数万円で済みます。むしろ人件費と比較した時のROI(投資対効果)は圧倒的に高いです。

改善策はシンプル。「目的を定める」「小さく始める」「検証と記録を徹底する」。この基本動作さえ守れば、大怪我することはありません。

💬 FAQ(よくある質問)

Q. どのAIをまず触ればいいですか?

A. まずは自分の用途を決めてください。文章作成やアイデア出しならChatGPT系(Claudeなども優秀)、画像やマルチモーダルな処理ならGoogleのGeminiやSoraなどが候補です。目的が明確なら選択はシンプルです。迷ったら、一番ユーザーが多いものから「小さく試す」のが正解です。

Q. APIを使った自動化で気をつけるポイントは?

A. 「ログ(記録)を残すこと」、「エラー時の対応(エラーハンドリング)を決めておくこと」、そして「プライバシー設計」です。AIが予期せぬ変な回答をした時に、すぐに人が介入できる仕組みを必ず作っておきましょう。

Q. 仮想世界(メタバース)に今すぐ投資すべきですか?

A. ターゲット顧客が若年層(Z世代やα世代)で、仮想空間に慣れ親しんでいるなら試す価値は大いにあります。逆に、B2Bやシニア向けビジネスなら、まだWebや現実の接点改善(DX)が優先です。用途と顧客に合わせてください。

Q. 子どものSNS写真が学習データに使われる懸念は?

A. 非常に重要な視点です。SNSや共有アプリのプライバシー設定を見直し、公開範囲は最小限にしましょう。顔写真などは不用意に学習データとして共有されないよう、親がリテラシーを持って守る必要があります。

Q. AI実装で最初に用意するデータは?

A. すでにあるものを活用しましょう。「よくある質問(FAQ)」、「過去のメール問い合わせログ」、「ブログ記事や商品パンフレットのテキスト」などです。これらをAIに読み込ませるだけで、かなり精度の高いアシスタントが作れます。

📌 まとめ:遊び心を持って、目的に沿ったAI導入を

最後にまとめると、AIはあくまで「道具」です。最新モデルやバズワードに振り回されるより、「誰のために、何のために使うか」を最優先に考えてください。小さく試して学び、その結果を元に改善する。「遊び心」を持って実験することが、実は最短ルートです。

僕、ひろくんの仕事観はいつも同じです。「家族第一」で、失敗は宝の山。AIはそのための時間を生み出し、能力を拡張してくれる最強の相棒になり得ます。一緒に「分身AI」を育てて、社長業務を少しずつ手放し、毎日をもっと軽く、もっとクリエイティブにしていきましょう。応援してますよ!

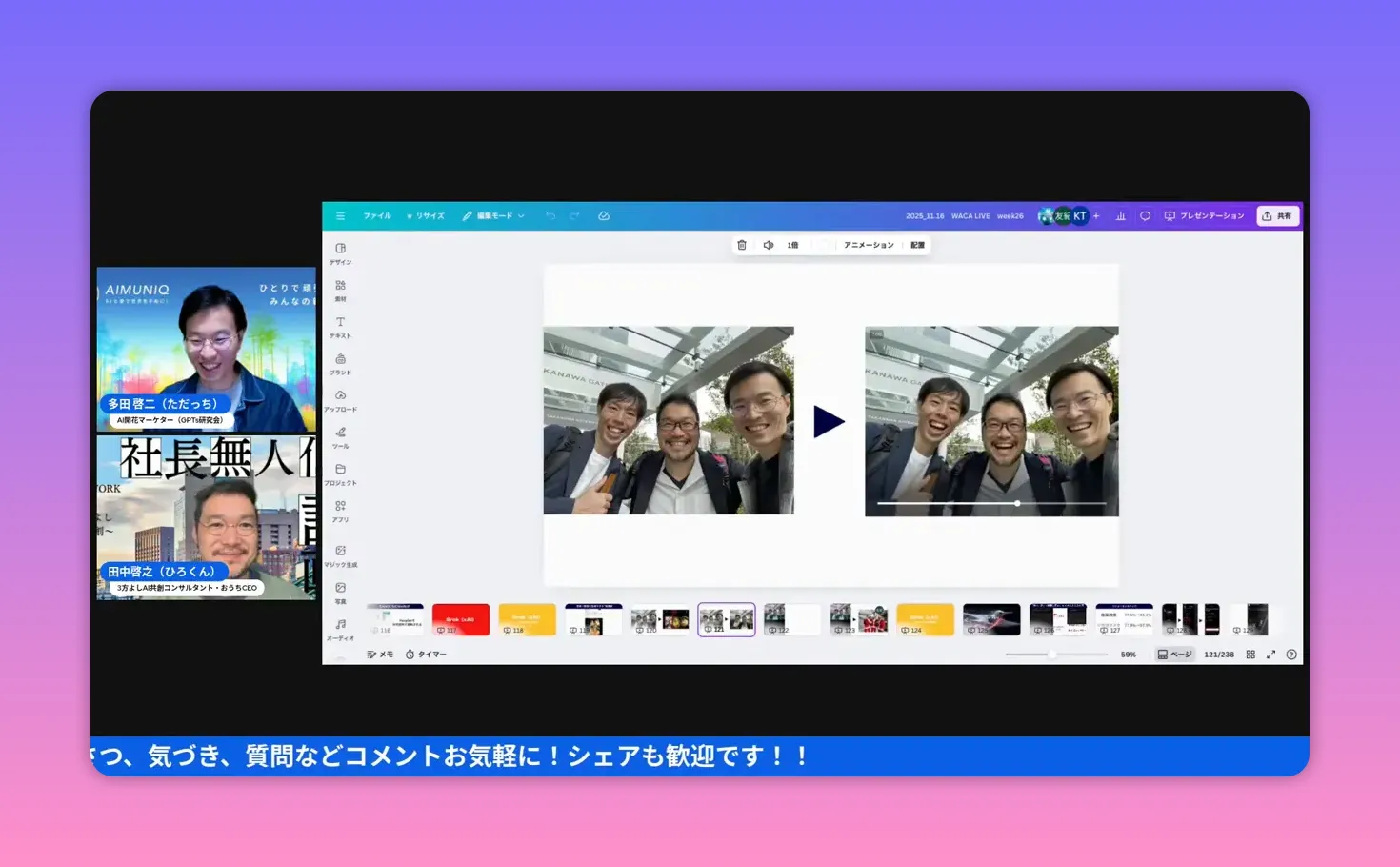

(キャプチャ:スライド投入のシーン)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=901s

(キャプチャ:日々の更新の話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1178s

(キャプチャ:ロボットの価格・将来の話)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1515s

(キャプチャ:今後の配信予定と告知)

https://www.youtube.com/watch?v=-2T4fLEDSi0&t=1862s

🚀 AIで集客を自動化しませんか?

AI集客無双セミナー:建築関連事業者は無料招待中!

自社の強みをAI軸にして、集客を自動化する次世代マーケティングの秘密を公開します。

通常3,000円のところ、先着限定で0円でご招待!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |

“`