こんにちは、ひろくんです!今回は2025年8月6日に開催された「GPTs研究会LIVE」の中でも、特にワクワクした「AIにゲームを作ってもらう大作戦!」を詳しくレポートします。ゲストはif塾の高崎翔太さん。AIを駆使して、実際にゲームを作るライブ配信の様子を、僕の視点で丁寧に解説していきますよ!

動画は下記リンクから観られますので、ぜひ合わせてチェックしてくださいね。

AI氣道 チャンネル

この記事では、AIのGemini CLIを使ったゲーム開発の実際、コマンドラインツールの便利さ、GitHubを活用した公開までの流れ、そしてAIの得意・不得意領域についてじっくり解説します。プログラミング初心者やAIに興味がある方、夏休みの自由研究に活かしたい親子の皆さんも必見です!

目次

- 🕹️ AIと一緒にゲームを作るってどんな感じ?

- 🎮 どんなゲームを作る?マリオカート風3Dレーシングゲームに挑戦!

- 💻 Visual Studio CodeとコマンドラインでのAIゲーム制作体験

- 📄 ゲーム制作の第一歩!仕様書(要件定義)をAIに作らせる

- 🌐 GitHubを活用したゲーム公開の仕組み

- ⚙️ AIが自動でコードファイルを作成!ファイル管理の便利さ

- 🚦 ブラウザで動く3Dレーシングゲームはどこまでできる?検証開始

- 🎨 画像生成AI「GenSpark」を使ったゲームグラフィックの作成

- 🚀 ゲーム完成!鬼ドリフトレーシングゲームの公開

- 📚 AIとコマンドラインツールで未来のものづくりを加速させる

- 💡 まとめ:AI×ゲーム開発は可能性の宝庫!夏休みの自由研究にもおすすめ

- ❓ よくある質問(FAQ)

🕹️ AIと一緒にゲームを作るってどんな感じ?

今回の企画は、夏休み特別企画として「ゲームをAIに作ってもらう」という超ワクワクな内容でした。ゲストの高崎翔太さんは、臨床心理士からITコンサル、ゲーム開発、高校教諭を経て、現在は子どもたちにAIを活用した創作や学びの場を提供しているすごい方。そんな高崎さんと一緒に、AIのGemini CLIを使ってライブでゲーム作りに挑戦!

僕もゲーム世代なので、こういう挑戦はめちゃくちゃ楽しみです。しかも単なるゲーム制作ではなく、コマンドラインツールを使ってAIにコードを書かせるという、いわば「未来のプログラミング体験」。

高崎さんの理念は「一人で頑張るみんなの親友」。夢中になってわくわくすることが世界平和につながると信じているんです。そういう思いが今回の企画にも溢れていて、僕もこのワクワク感、一緒に楽しみたいなと思いました。

Gemini CLIとは?

Gemini CLIはGoogleのAI「Gemini」をコマンドライン(CLI)で操作できるツール。コマンドラインは黒い画面に文字を打ち込むので、ちょっとエンジニアっぽくて敷居が高そうに見えますが、高崎さんは「非エンジニアこそ使ってほしい」と言ってました。実はすごく便利で、AIがコードや仕様書を生成してくれて、まさに「AIと一緒にものづくりができる」んですよね。

高崎さん曰く、Gemini CLIは無料で使えるので、これからAIを使ったゲーム開発にチャレンジしたい人にはうってつけ。僕も実際に触ってみましたが、最初の設定は少し手間がかかるものの、それを乗り越えればあとはAIにお任せでコードを自動生成してくれるので、かなり楽チンです。

🎮 どんなゲームを作る?マリオカート風3Dレーシングゲームに挑戦!

さて、実際にどんなゲームを作るか?ここで高崎さんの子どもたちがハマっている「マリオカート」が話題に。ですが、スーファミ時代のマリオカートは「キャラは動かずステージが動いている」というちょっとトリッキーな仕組みで作られているんですって。これが意外と難しい。

最新の3Dマリオカートは、本当に3Dモデルが動いているので、カメラが追いかけている構造。なので、3Dモデルを動かす本格的なプログラミングが必要で、Unityなどのゲームエンジンが活躍する分野です。

このライブでは「3Dレーシングゲームをブラウザ上で作れるか?」にチャレンジ。かなり高度な挑戦ですが、AIの力でどこまでできるのかを試す実験でもあります。

正直、3Dモデルの自動生成や動作はハードルが高いですが、AIの進化は日進月歩。何ができるか、どこまでやれるかを見極めることも大事ですね。

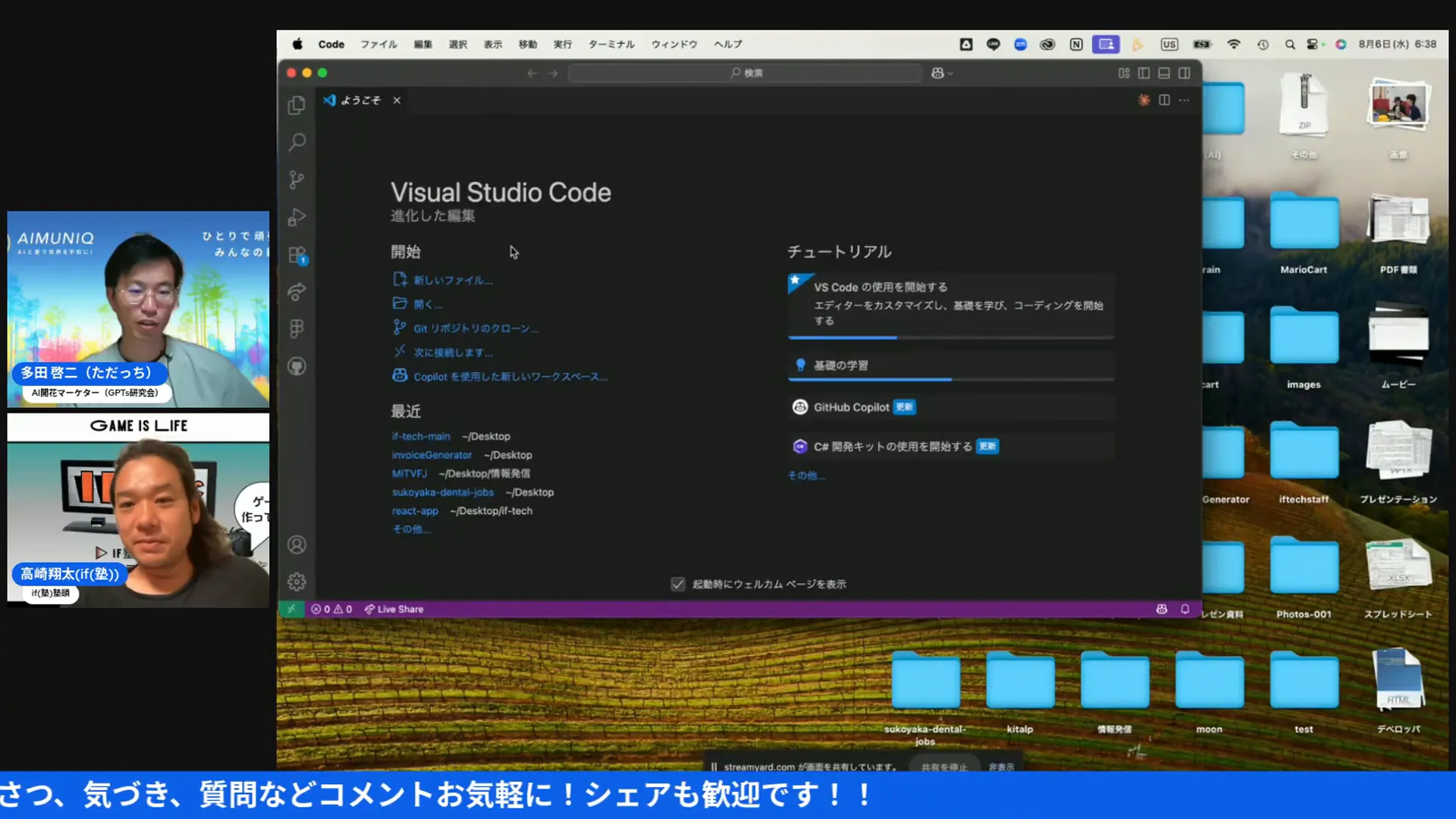

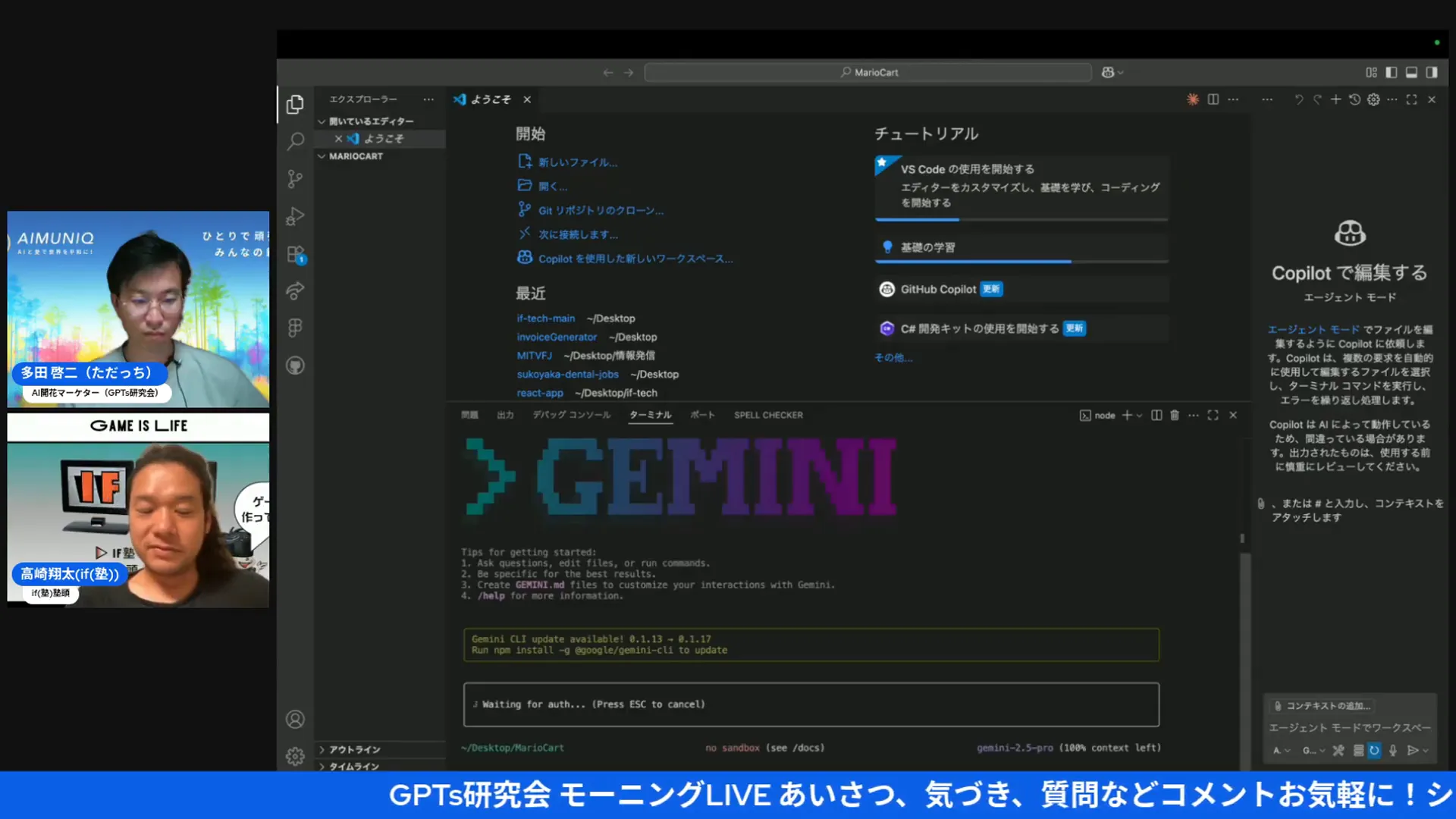

💻 Visual Studio CodeとコマンドラインでのAIゲーム制作体験

ゲームの制作はVisual Studio Code(VSCode)というエディターを使って進められました。VSCodeは無料で使える万能ツールで、コードを書くのに最適です。

VSCodeの中で「Ctrl + J」を押すとターミナル(コマンドライン画面)が開き、ここでGemini CLIのコマンドを打ち込みます。するとファミコン風のタイトル画面のような画面が立ち上がり、いよいよAIとの対話が始まります。

ただし、Gemini CLIはコマンドライン上なので表現力は限られています。文字と色でしか画面を表現できないため、レトロなファミコン風の見た目が基本。とはいえ、それでもAIがコードを自動生成し、ゲームの仕様書から実際のコードまで作ってくれるのはすごい体験です。

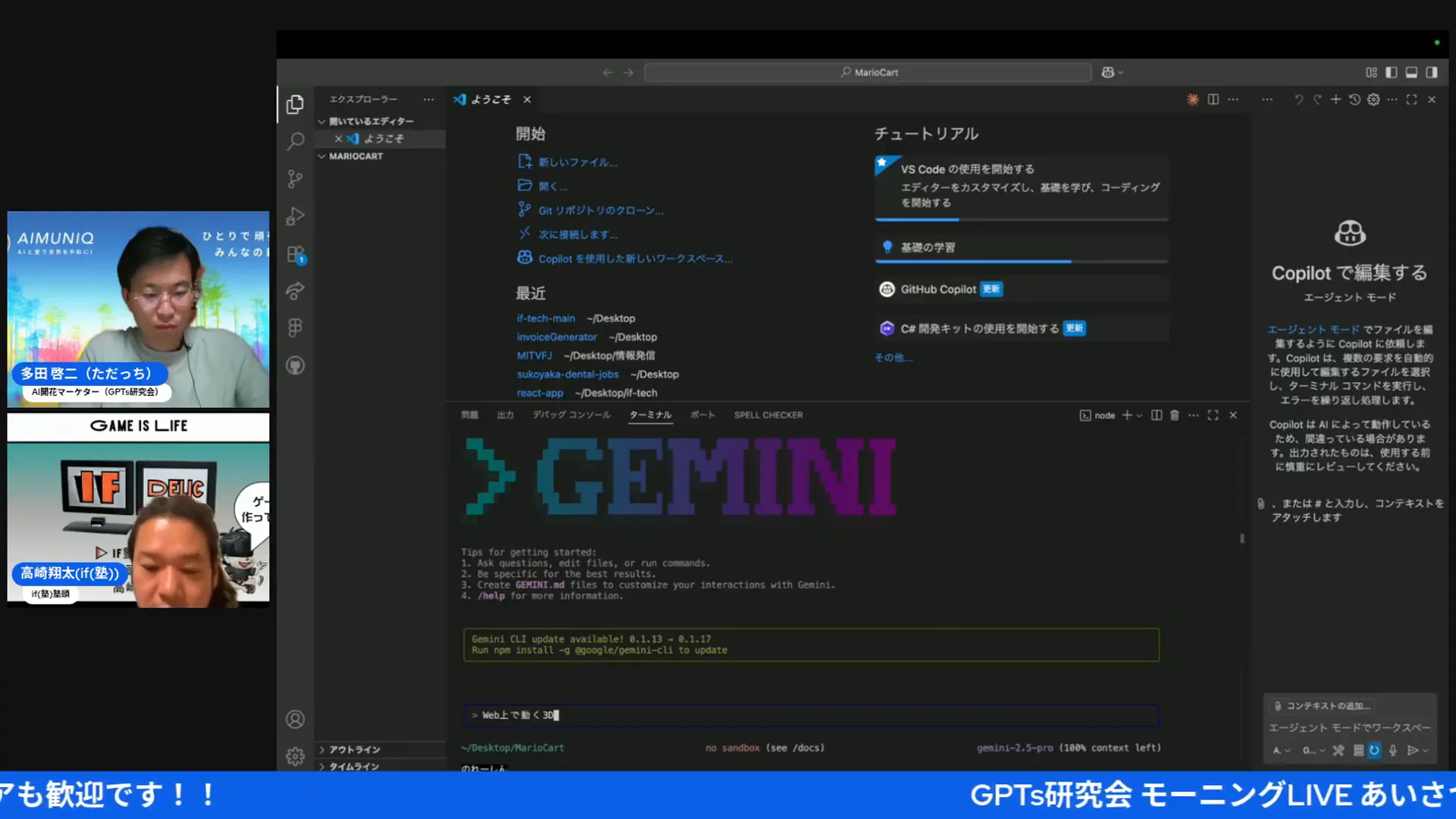

📄 ゲーム制作の第一歩!仕様書(要件定義)をAIに作らせる

ゲーム作りで最も大切なのは、何を作るかを明確にする「仕様書(要件定義)」です。高崎さんは、まずAIに3Dレーシングゲームの仕様書をMarkdown(md)形式で作成させました。

MarkdownはパソコンやAIが理解しやすい文章フォーマットで、仕様書やドキュメント作成にぴったり。これを元にAIがコードを生成していくので、仕様書の質がゲームの出来を左右します。

ここで重要なのは、画面は黒くてエンジニアっぽいけど、やっていることは「自然言語でAIと会話しながら作っている」だけ、という点。コマンドラインツールが苦手な人も、怖がらずにチャレンジしてみてほしいですね。

🌐 GitHubを活用したゲーム公開の仕組み

コードを書くだけでなく、そのコードを世界中に公開し、みんなに遊んでもらう仕組みも紹介されました。ここで登場したのがGitHub。

GitHubはエンジニアなら知らない人はいないコード共有サイト。ここに自分の作ったゲームのコードをアップロードすると、ウェブ上で閲覧・編集できるだけでなく、URLを共有すれば他の人もゲームを遊べるようになります。

このライブでは、GitHubにリポジトリ(コードの置き場所)を作り、AIが生成したコードをアップロードして公開する流れを実演。コマンドラインツールを使えば、アップロードも自動化できるので作業効率が格段にアップします。

⚙️ AIが自動でコードファイルを作成!ファイル管理の便利さ

通常のChatGPTはコードは出してもファイルを作成しませんが、Gemini CLIはファイルを自動で作成してくれます。これにより、ファイルの中身も自動で整理され、管理が楽に。

ただし、ファイルを開いて動かすのは自分自身。AIが全てやってくれるわけではなく、あくまでサポート役。ここは人間の役割が大事ですね。

🚦 ブラウザで動く3Dレーシングゲームはどこまでできる?検証開始

いよいよ3Dレーシングゲームの動作検証。実際にAIに作らせたコードを開いて動かしてみると…

読み込みはできるものの、完全な3D動作は難しい様子。3Dモデルの動作はUnityなどの専用ゲームエンジンが必要で、ブラウザ上だけでサクッと作るのはまだハードルが高い印象です。

とはいえ、こうしたチャレンジがAI技術の限界や可能性を見極める良い機会。無理だとわかれば、代替案を考えるきっかけにもなります。

🎨 画像生成AI「GenSpark」を使ったゲームグラフィックの作成

ゲームの見た目を良くするために、AI画像生成ツール「GenSpark」も活用。元の画像を忠実に維持しつつ、色違いのグラフィックを複数作成することで、ゲームの世界観を豊かにします。

この方法なら、手作業で一枚ずつ描くより早く、多様なキャラクターや背景を量産可能。AIが画像の色調やポーズを微妙に変えてくれるので、オリジナルの世界観を拡張できるんです。

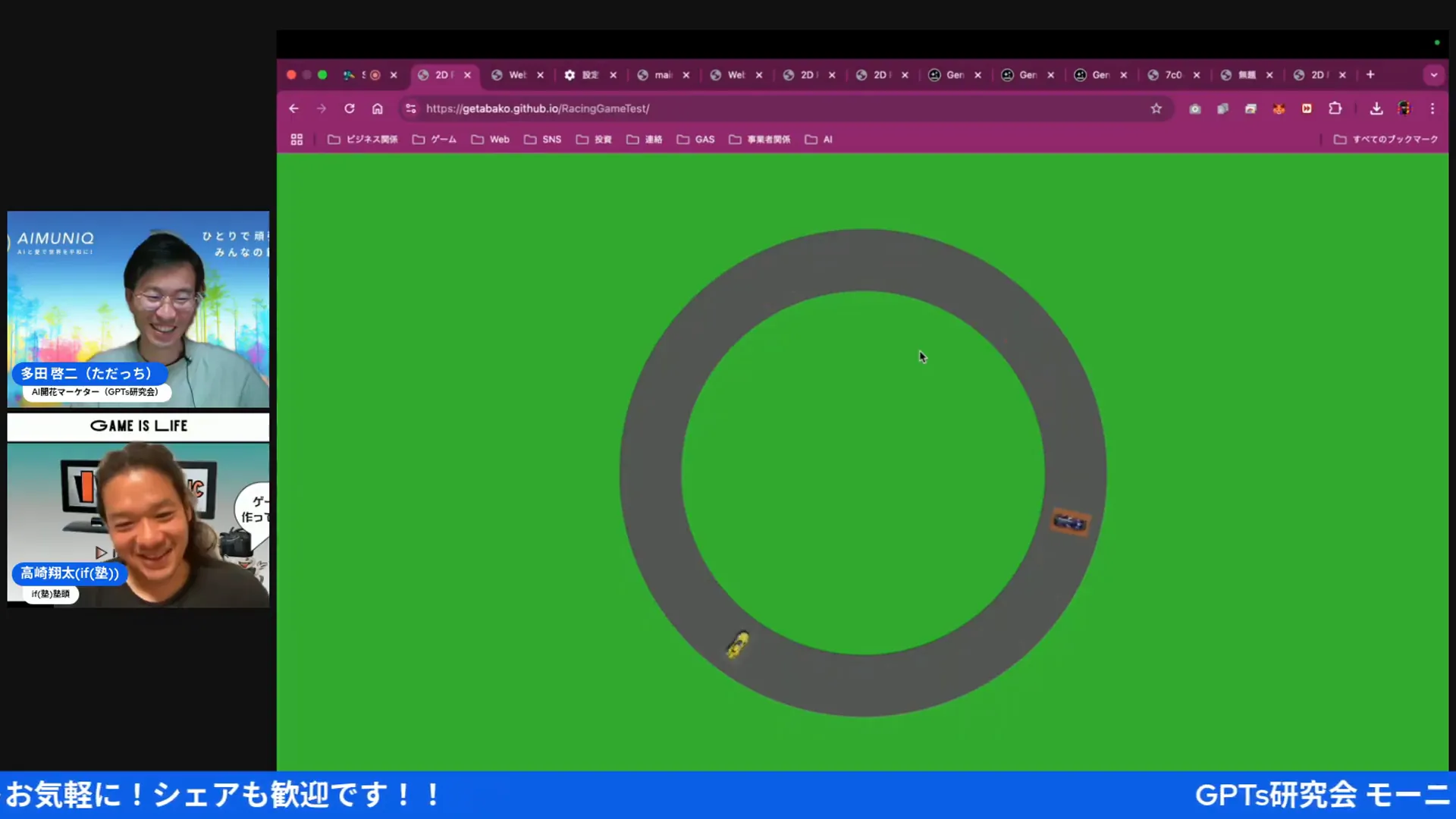

🚀 ゲーム完成!鬼ドリフトレーシングゲームの公開

苦労の末にできあがったのは「鬼ドリフトレーシングゲーム」!実際にコースをぐるぐる回りながらドリフトしまくる熱いレースゲームです。

操作は簡単で、上キーを押すと車が動き出し、ずっとドリフト状態。シンプルながらもAIによる自動制作の成果が感じられます。URLを共有すれば誰でも遊べる状態に公開されているので、興味ある方はぜひ体験してほしいですね!

📚 AIとコマンドラインツールで未来のものづくりを加速させる

今回のライブで特に印象的だったのは、AIとコマンドラインツールの相性の良さ。高崎さんも「非エンジニアが怖がらずに使うべき」と繰り返し言っていました。

今後の超自動化社会では、こうしたツールが司令塔の役割を果たし、プログラミングやクリエイティブ作業を効率化してくれます。GitHubとの連携で、コード管理や公開も一気にラクに。

また、AIの得意・不得意を見極めることも大事。今回の3Dゲームは限界がありましたが、それを踏まえてUnityなど他のツールと組み合わせる戦略も必要です。AIとの付き合い方のコツですね。

💡 まとめ:AI×ゲーム開発は可能性の宝庫!夏休みの自由研究にもおすすめ

今回の「AIにゲームを作ってもらう大作戦!」は、AIの進化とコマンドラインツールの便利さを実感できる素晴らしい企画でした。プログラミング知識がなくても、AIと対話しながらゲームの仕様書を書いて、コードを生成し、公開までできる時代が来ています。

夏休みの自由研究や親子でのAI体験、教育現場での活用にもピッタリ。僕も高崎さんと一緒に学びながら、AIとの共創の可能性を強く感じました。

これからもAIと手を取り合って、新しいクリエイティブの世界を切り拓いていきましょう!

❓ よくある質問(FAQ)

Q1: Gemini CLIって何ですか?

A1: Gemini CLIはGoogleのAI「Gemini」をコマンドラインで操作できる無料ツールです。コマンドを打つだけでAIにプログラムの生成や編集を指示でき、プログラミング初心者でも使いやすいのが特徴です。

Q2: コマンドラインツールは難しくないですか?

A2: 見た目は黒い画面で難しそうですが、慣れればとても便利です。高崎さんも「非エンジニアこそ使ってほしい」と言っています。僕も最初は苦手でしたが、少しずつ慣れてきましたよ。

Q3: 3Dレーシングゲームは本当にAIだけで作れますか?

A3: 現状、ブラウザ上で動く本格的な3Dゲームは難しいです。AIはコードや画像の生成はできますが、動作のためにはUnityなどの専用エンジンが必要な場合が多いです。ただし、2Dや簡易的なゲームならAIだけでも十分可能です。

Q4: GitHubって何に使うの?

A4: GitHubはコードの共有・管理サイトです。自分の作ったゲームコードをアップロードして公開したり、他の人のコードをリミックスしたりできます。AIと連携して作業を効率化するのにも最適です。

Q5: AIで作ったゲームはどこで遊べますか?

A5: GitHubなどに公開したURLを共有すれば、誰でもブラウザ上で遊べます。今回のライブでは「鬼ドリフトレーシングゲーム」が公開されているので、ぜひ体験してみてください。

以上、ひろくんがお届けした「AIにゲームを作ってもらう大作戦!」の詳細レポートでした。今回の内容が皆さんのAI活用のヒントになれば嬉しいです!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |