目次

- 🧭 はじめに — なぜ今、議事録をAIに任せるべきか

- 🔍 議事録AIの全体像 — 種類と使い分け

- 📚 NotebookLM(ノートブックエレム)を使い倒す方法

- ⚙️ ステップバイステップ導入ガイド — 今すぐ試せるワークフロー

- ✍️ ユースケース:YouTubeからメルマガへ変換するワーク

- 📈 議事録を「終わらない成果」にするための設計思想

- 🔐 セキュリティ・プライバシーの実務ポイント

- 🤖 エージェント時代の到来 — 議事録はAIに「こう動いて」と指示できる

- 📌 よくある疑問(FAQ)

- 🧰 実践チェックリスト — まずやるべき10項目

- 📉 よくある失敗パターンと改善策

- 📅 研修・ワークショップの案内と私の想い

- 💡 未来展望:議事録が「創造の源泉」になる日

- 📣 まとめと私からの提案

- 📸 キャプチャごとの解説セクション(タイムスタンプ付き)

- 💬 最後にひろくんからの一言

🧭 はじめに — なぜ今、議事録をAIに任せるべきか

おはようございます、田中啓之です。ひろくんって呼んでくださいね。今回は「議事録AI」をテーマに、GPTs研究会のライブでお伝えした内容を、私の現場経験や業務改善の視点を交えて、できるだけ分かりやすく、そして実践的にまとめましたよ。

会議の後に「議事録まとめるの面倒くさい…」って感じたこと、誰でも一度はありますよね。私も経営者として、会議のアウトプットを活かしきれないもどかしさを何度も感じてきました。AIはその「面倒」「ムダ」を劇的に減らすツールになり得ます。今日話したポイントを整理すると、主に次の3つです。

- 議事録作成の自動化で時間を短縮し、本質的な仕事に集中する

- 単なる文字起こしで終わらせず、議事録を「行動」に結びつける仕組みを作る

- 蓄積された議事録をナレッジベースにして、チームの知見を深める

この記事では、ライブで触れたツールや具体的なワークフロー、実践的なテンプレート、よくある落とし穴とその対策、そして私が推奨する導入ステップまで、丁寧に解説していきます。長めの記事ですが、実践で役立つようにステップバイステップで進めますね。

(動画:(00:28) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=28s)

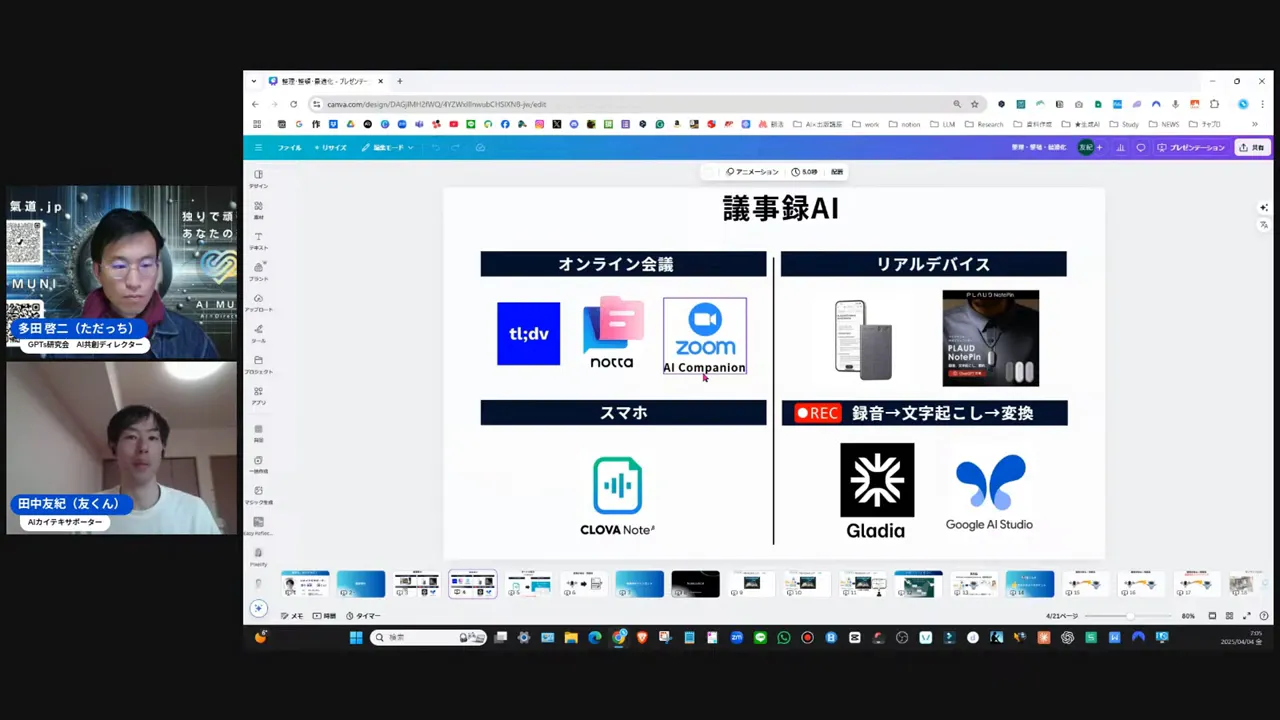

🔍 議事録AIの全体像 — 種類と使い分け

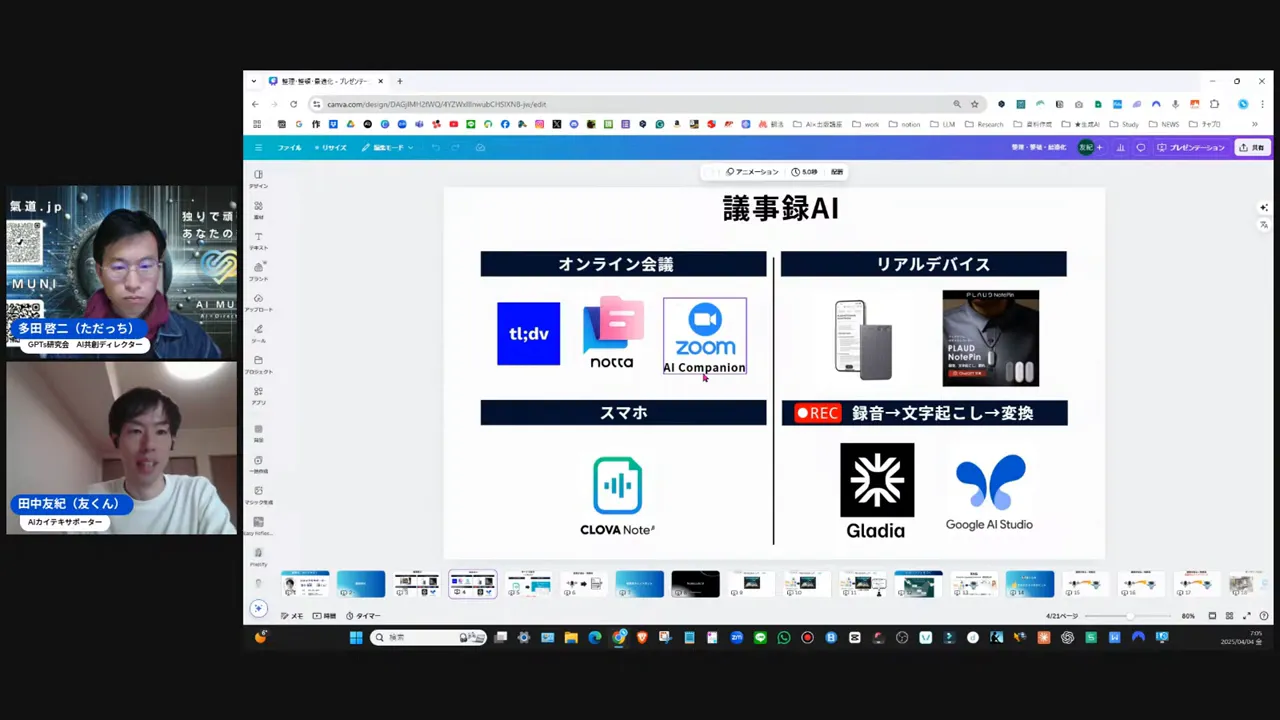

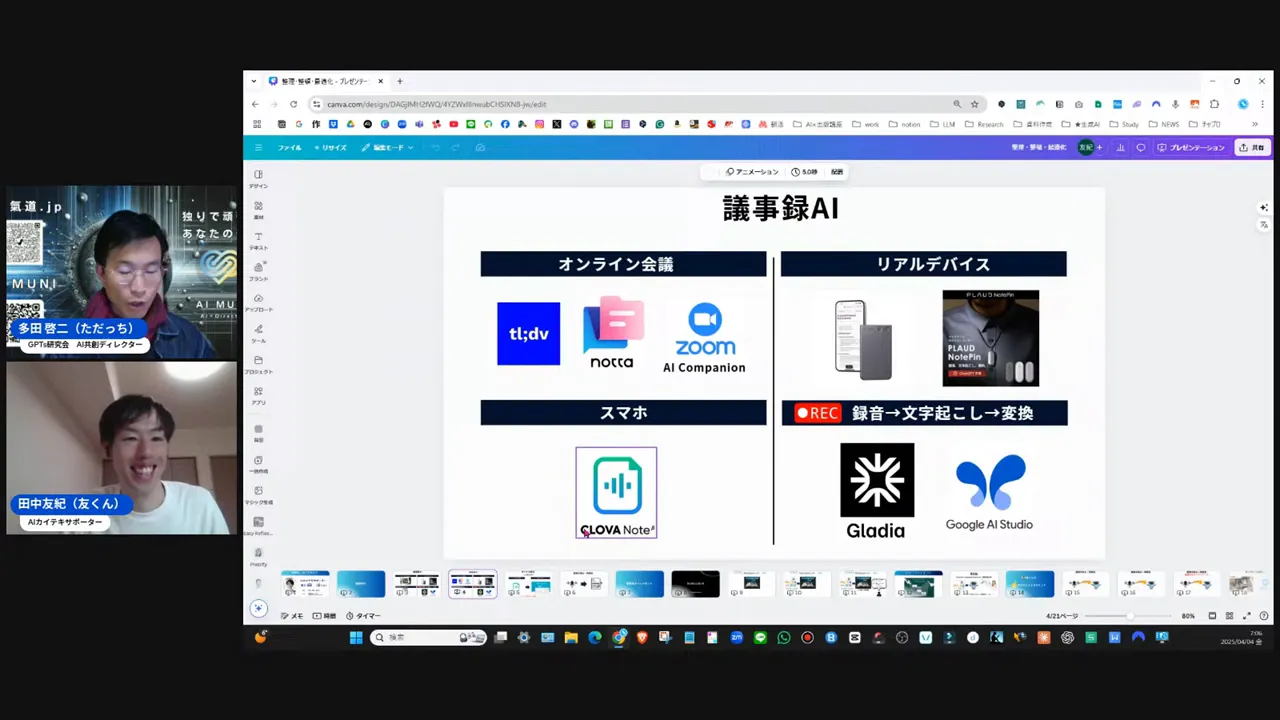

まず議事録AIって何があるのか、ざっくり分類しましょう。私が普段コンサルや現場で提案するのは、次の三つの軸で選ぶことです。

- オンライン会議プラットフォームに直結する議事録AI(Zoom AI Companionなど)

- スマホアプリで手早く録音→文字起こし→整形するワークフロー(LINEのClover NoteやLINE WORKS AI Noteなど)

- 録音デバイスや外付けマイクを使って高精度で録音し、後処理で生成系AIに繋げる方法(Gladia、Google AI Studioなどを利用)

用途によって最適解は変わります。オンライン会議中心ならZoomのAI機能で十分な場合が多いし、対面会議が多いチームや外部インタビューをよくするなら、スマホで録ってNotebookLMやChatGPTに渡すワークフローが便利です。

オンライン会議AIの利点

ZoomのAI Companionはここ数ヶ月で一気に進化しました。会議参加者の発言の識別精度が上がり、会議終了後に要約がメールで届くようになったりします。気軽に導入できるので、まずはここから始めるのがおすすめです。

(動画:(05:18) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=318s)

スマホ中心ワークフローの利点

スマホ録音の利点は「いつでもどこでも録れる」「手軽さ」です。LINEのClover Noteが好評でしたが、LINE WORKS AI Noteへ移行した話は皆さんも気になったポイント。移行キャンペーンで無料時間が増えていることもあるので、まずは試してみる価値は高いですね。私もスマホでぱっと録って処理する流れは日常的に活用していますよ。

(動画:(06:03) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=363s)

ハードウェアを使うケース

外付けのレコーダーやアクセサリー型の録音デバイスもあります。フィールドワークや複数拠点で高品質録音が必要なら有効です。ただし、ほとんどの会議がリモート化されている昨今では出番が少なめ。95%在宅のチームならスマホだけで十分なことも多いですね。

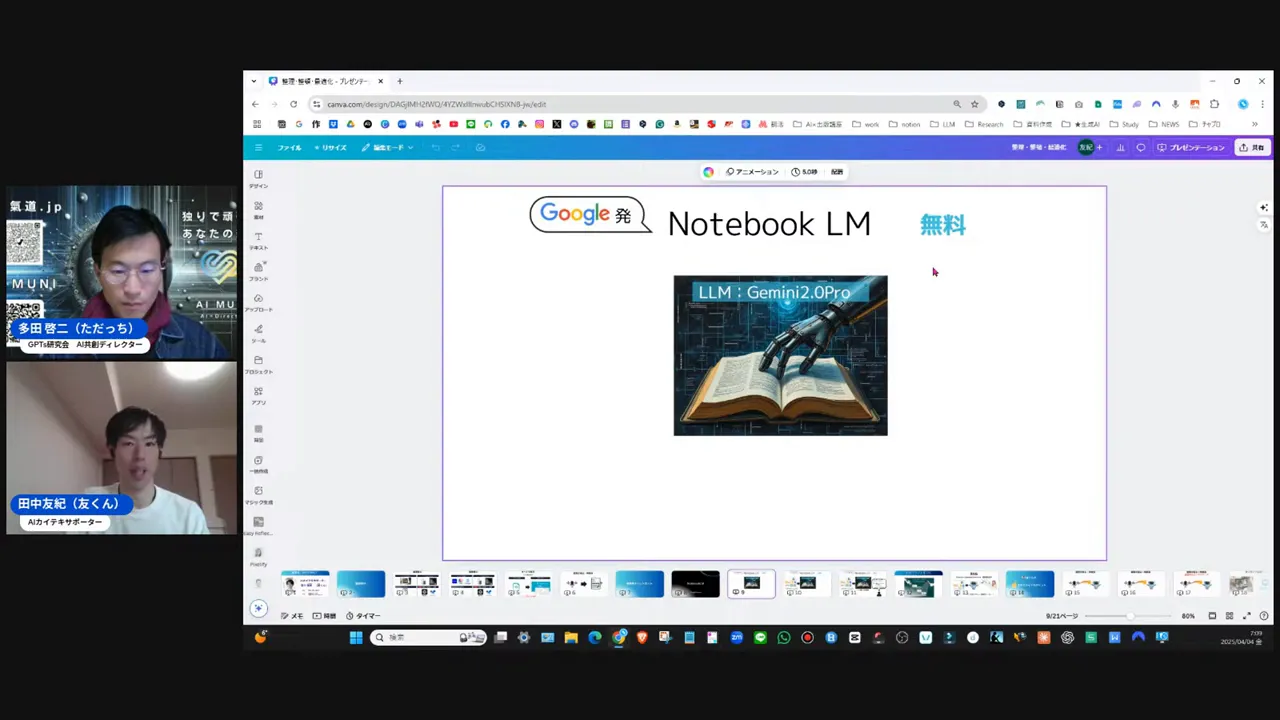

📚 NotebookLM(ノートブックエレム)を使い倒す方法

ここからが今日のキモ。ライブでも触れた「NotebookLM(ノートブックエレム)」の活用法を深掘りします。NotebookLMはGoogleが提供する“限定情報を入れて使う”タイプの大きな武器です。私の経験上、ノートブック的なLLMをうまく構築すると、会議録の活用シーンが劇的に広がります。

NotebookLMの基本イメージ

イメージとしては「自分だけの百科事典」を作ることに近いです。YouTubeの動画、議事録、ドキュメント、スライドなどを読み込ませておけば、その情報だけを参照して回答してくれるので、ハルシネーションが出にくいのが最大の強みです。

- 最大50個までのデータセット(ノート)を作れる

- 音声ファイルも200MBまで登録可能(1時間半程度の音声が目安)

- 1アカウントあたり100冊まで作成可能なので、プロジェクト毎やクライアント毎に分けられる

ポイントは「何を入れるか」。正しい情報を入れておけば、真面目に頼りになる相棒になりますし、誤情報ばかり入れると逆効果。そこは運用ルールが重要ですね。

(動画:(09:10) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=550s)

NotebookLMで議事録チャットボットを作る流れ

ここは実践編。私が推奨する手順は次の通りです。

- 会議を録音する(ZoomやスマホのボイスメモでOK)

- 録音をNotebookLMにアップロードして一つのノートに保存する

- NotebookLMに「この会議のポイントを3つにまとめて」と尋ねる

- さらに「この議題についてアイデアを10個出して」などの創造的タスクを投げる

- 生成結果をChatGPTや他の生成系モデルに渡して、台本やメール文、プレゼン資料に整形する

ポイントは「ノートブックで一次情報を固めて」「別の生成系でクリエイティブな加工をする」こと。NotebookLMはソースに基づく回答が得意、文章を書かせるのはChatGPTやClaudeなどが得意という住み分けですね。

(動画:(14:29) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=869s)

実際の運用で気をつけたいポイント

運用面での注意点をまとめます。

- プライバシーと権限管理:顧客情報や個人情報はアップロード前にマスクや同意を取ること

- 情報の更新:Google Drive内のドキュメントを更新したらNotebookLM側の「更新」ボタンで反映させる

- 構造化:会議ごとにタグ付け、プロジェクトごとにノート分けを行うと後で検索しやすい

- 定期的な品質チェック:定期的に生成結果を人がレビューして改善ルールを作る

これでNotebookLMを基盤にした「議事録チャットボット」が出来上がります。次に、録音→NotebookLM→生成モデルの具体的なワークフローをもう少し詳しく掘ります。

⚙️ ステップバイステップ導入ガイド — 今すぐ試せるワークフロー

ここからは、会議の録音から「行動につながる議事録」までを作る一例ワークフローを具体的に示します。私はこれをクライアント現場で何度も回してきました。特に小人数のチームやスタートアップ、中小企業に最適です。

ステップ0:準備(初期設定)

- Googleアカウント(NotebookLM利用)を用意する

- ZoomのAI機能を有効にしている場合は設定を確認

- チームの共有ドライブを作る(権限設計を明確に)

- 録音ポリシーを作成し、参加者に周知する

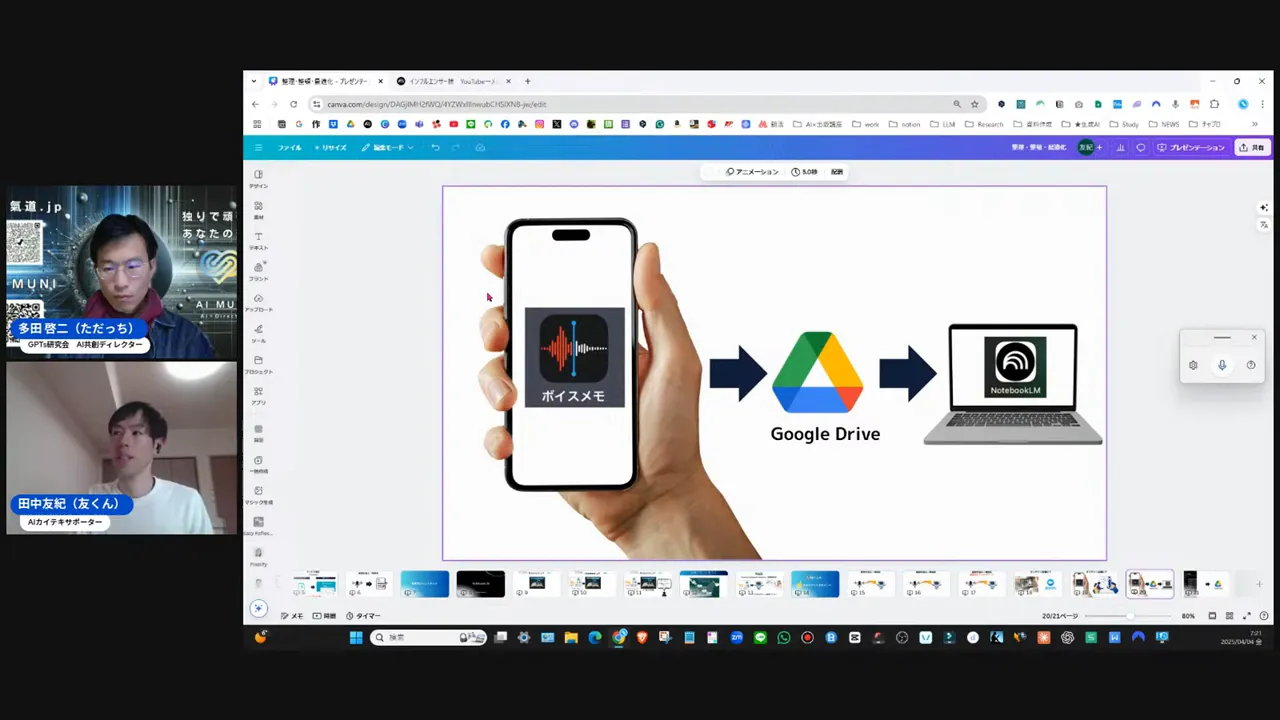

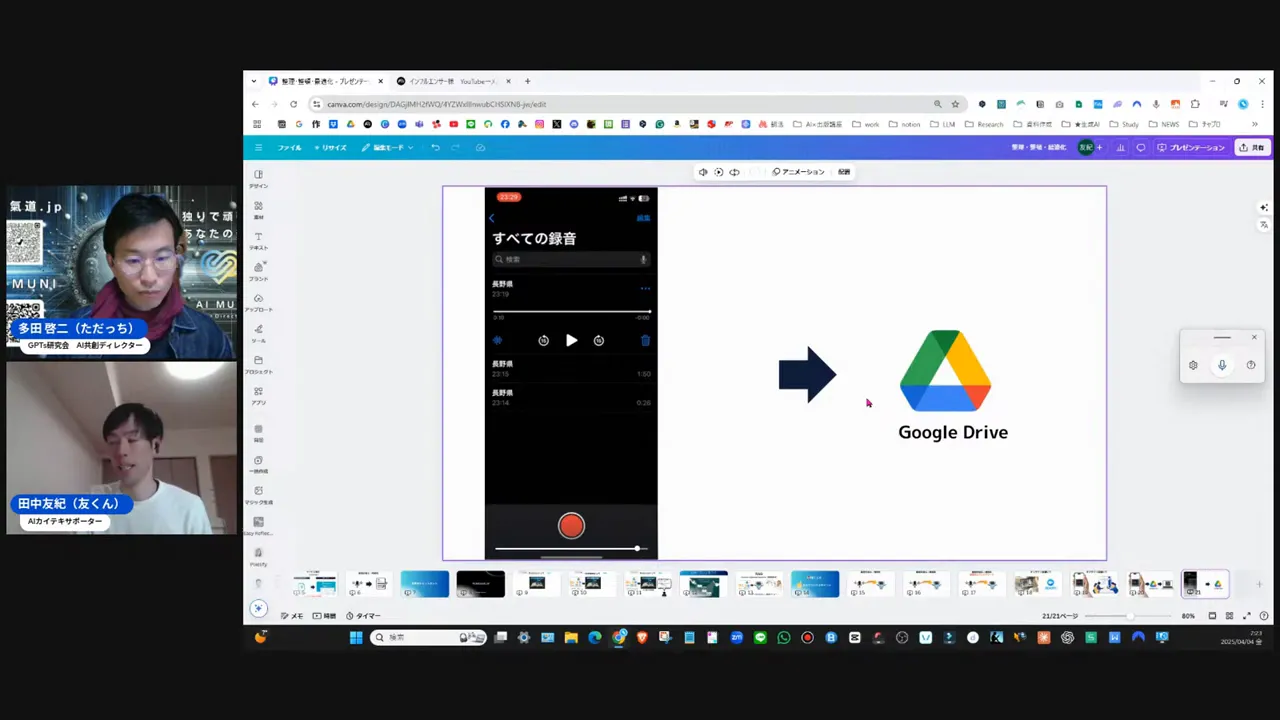

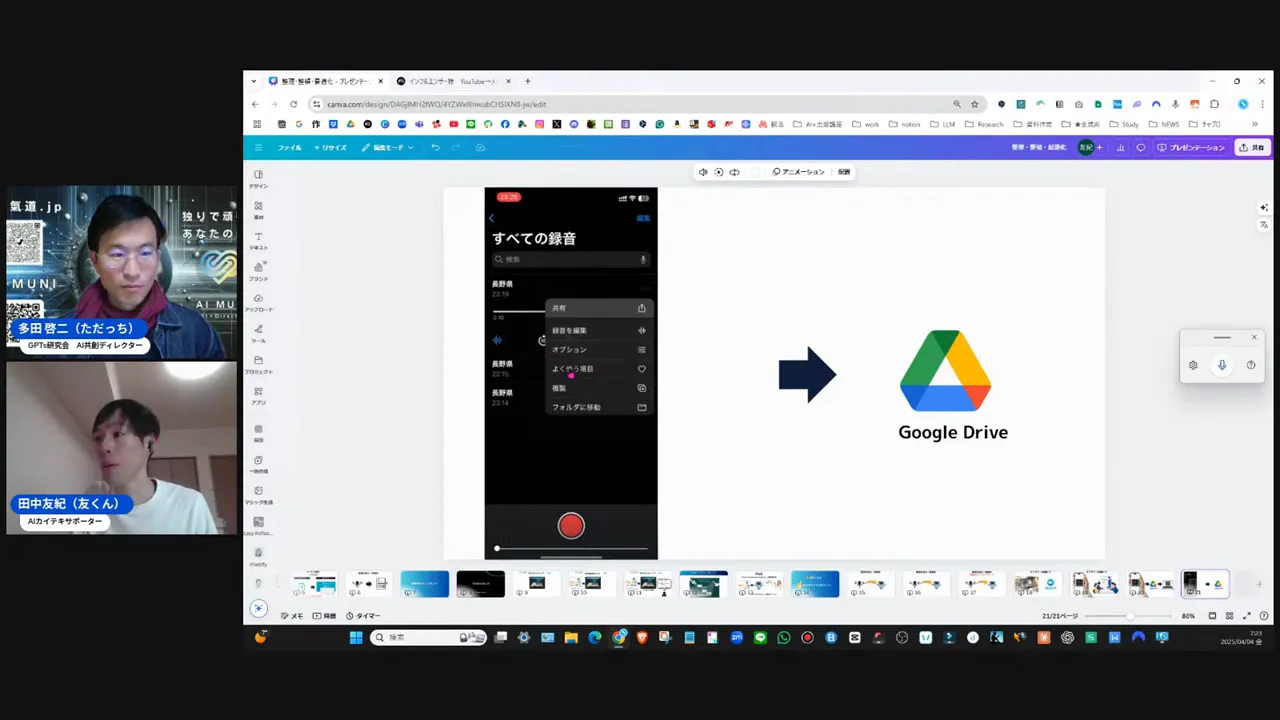

ステップ1:録音する

オンライン:ZoomやMeetで録画&AIトランスクリプト機能を有効に。オフライン:スマホでボイスメモを録る。

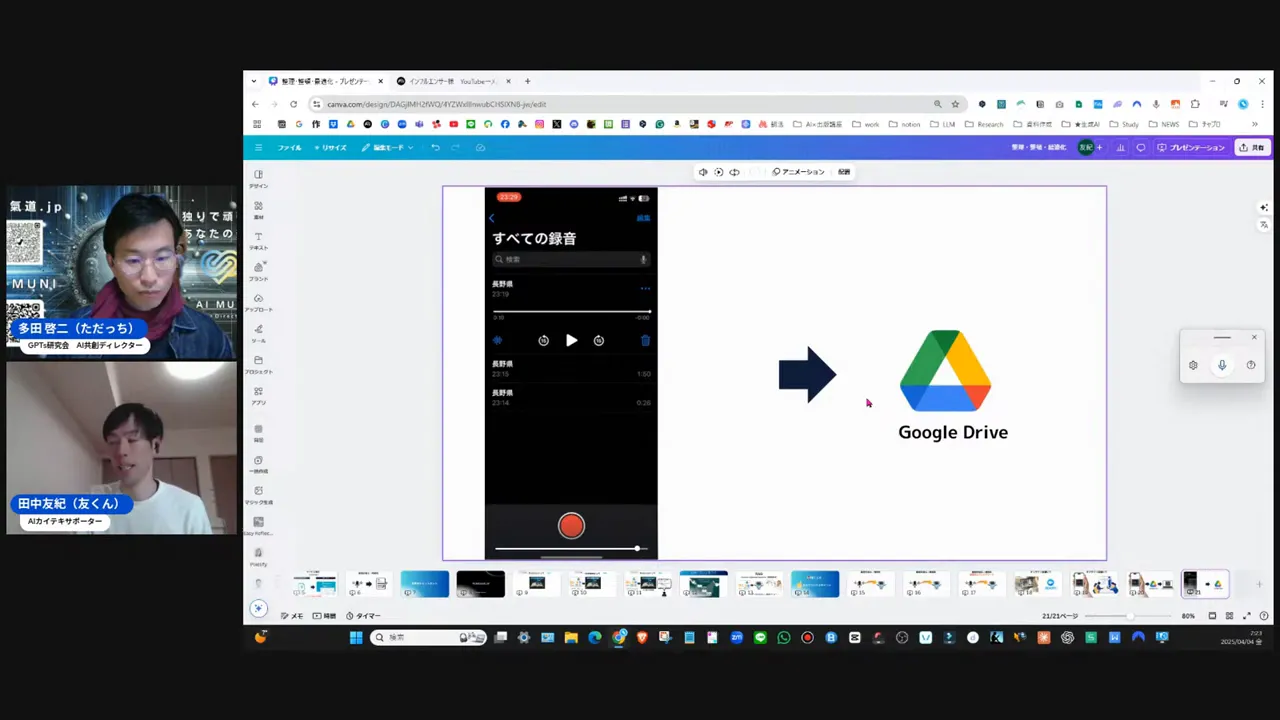

スマホ録音を使う場合のTip

- iPhoneならVoice Memosを使って録音、共有ボタンでGoogle Driveにアップ

- Androidでも同様に録音→Google Driveへ

- 録音時は会話者の位置を意識してマイク側を向けると音質が良くなる

(動画:(21:12) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1272s)

ステップ2:NotebookLMにアップロード

録音ファイルをNotebookLMに読み込ませます。200MB以内なら1時間半ほどの音声が対応可能です。アップロード後、ノートのタイトルやタグを付けておくと後々便利になりますよ。

ステップ3:一次要約と参照元表示をチェック

NotebookLMは、アップロードした情報を参照して要約を作ってくれます。ここでのポイントは「参照元が明示される」こと。議事録として使うなら、どの発言がどの録音の何秒付近から来ているかが分かる形で保存するのがおすすめです。

(動画:(16:46) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1006s)

ステップ4:生成系AIへ渡して整形する

NotebookLMの要約を元に、ChatGPTやClaude、Geminiなどに「アクションアイテムの表にして」「この内容で社内共有メールを作って」などと指示して、実際に運用できるアウトプットに仕上げます。

- 表形式でのタスク落とし込み(担当者、期限、優先度)

- フォローアップメールの文面作成

- YouTubeやブログ用の台本化

(動画:(23:06) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1386s)

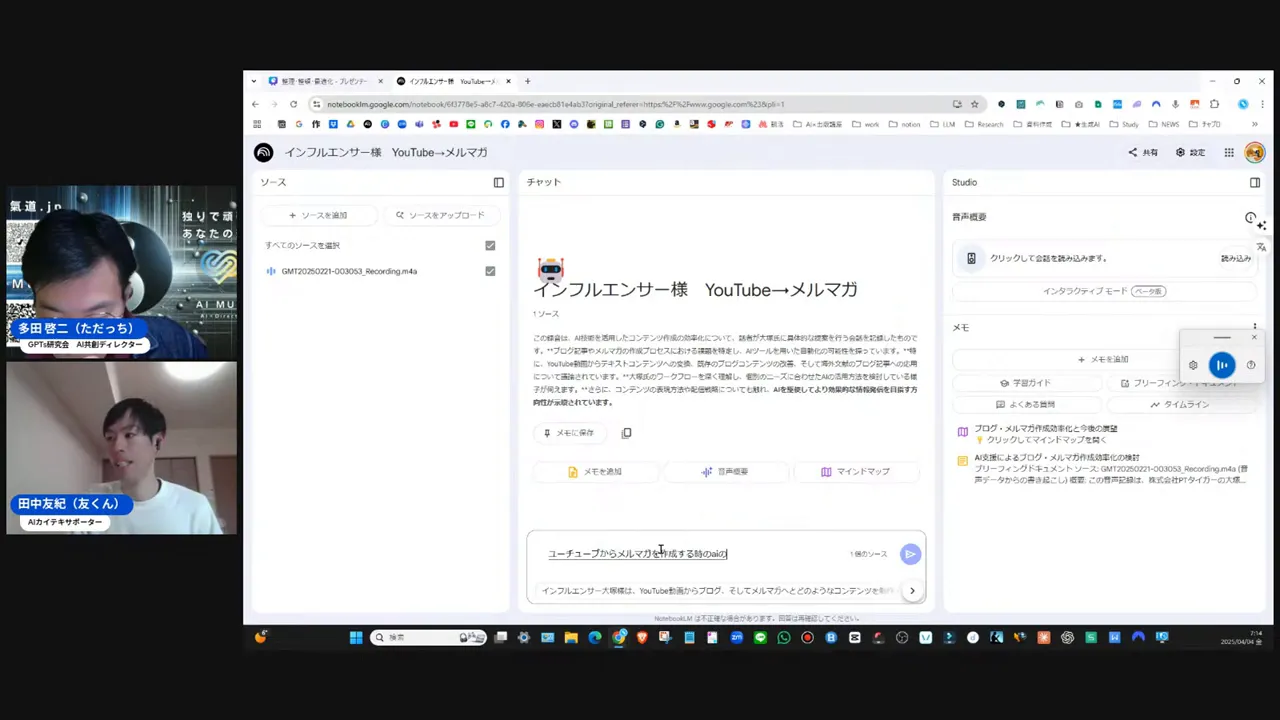

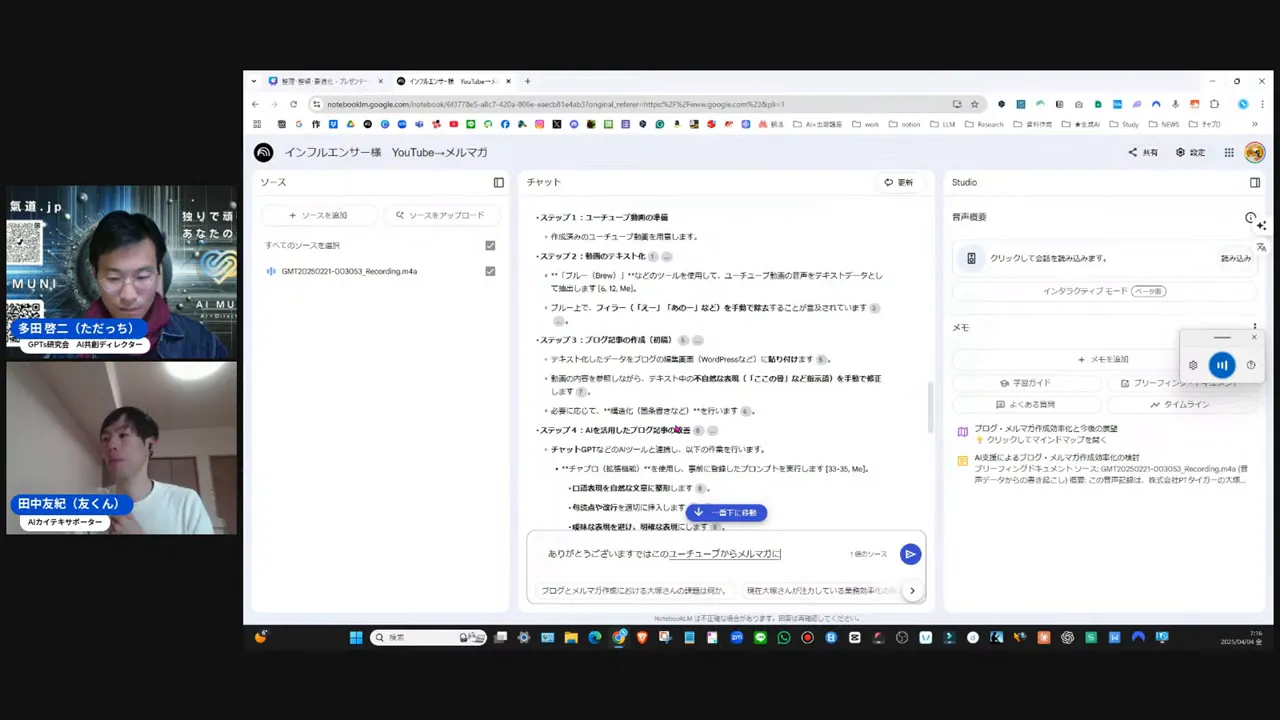

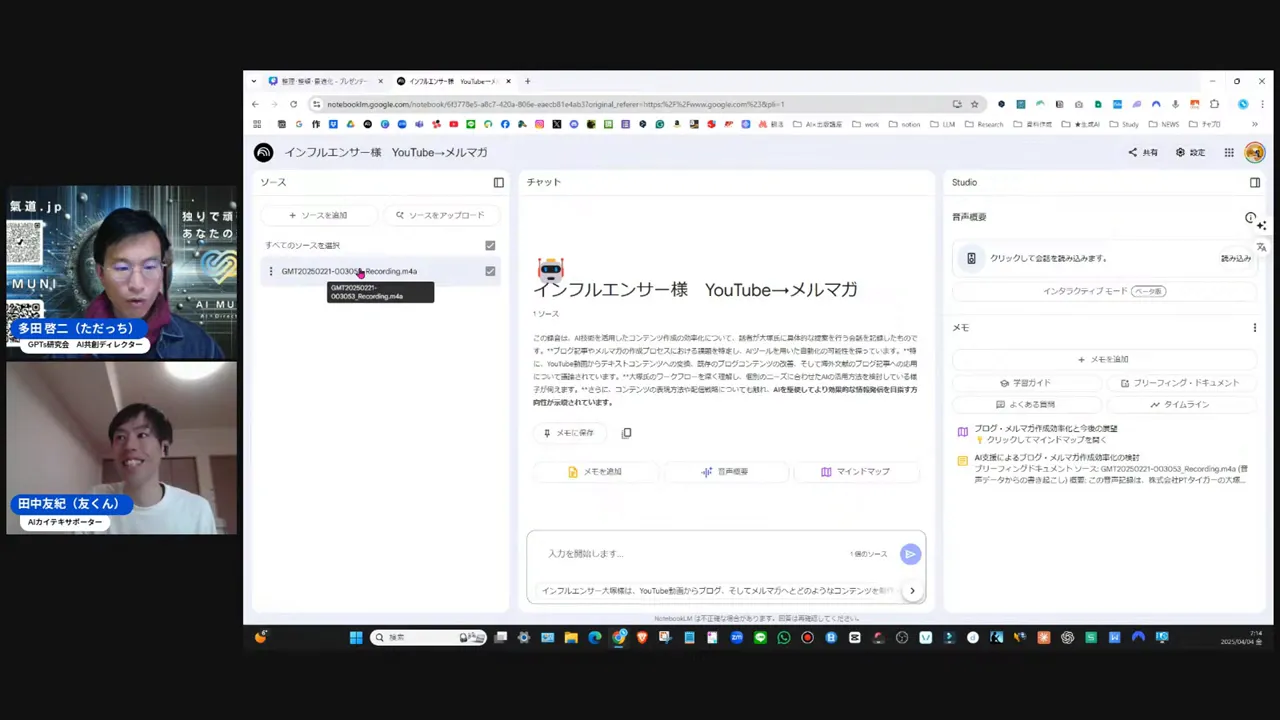

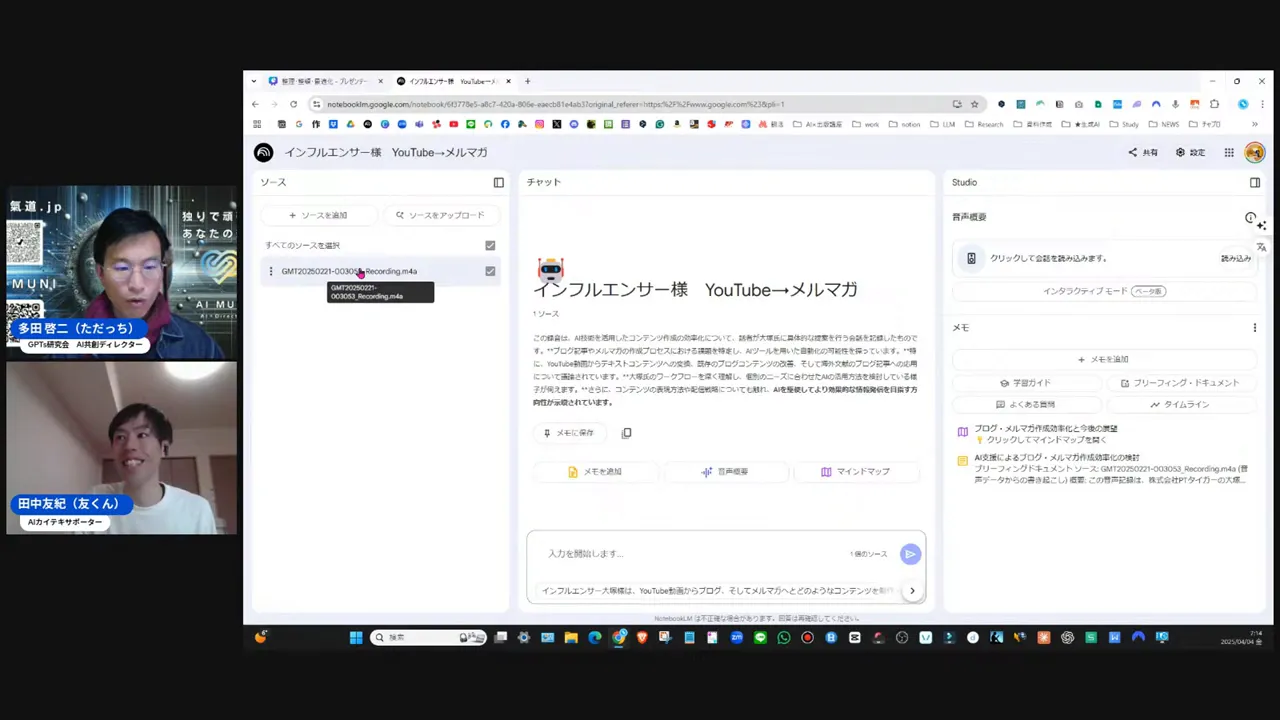

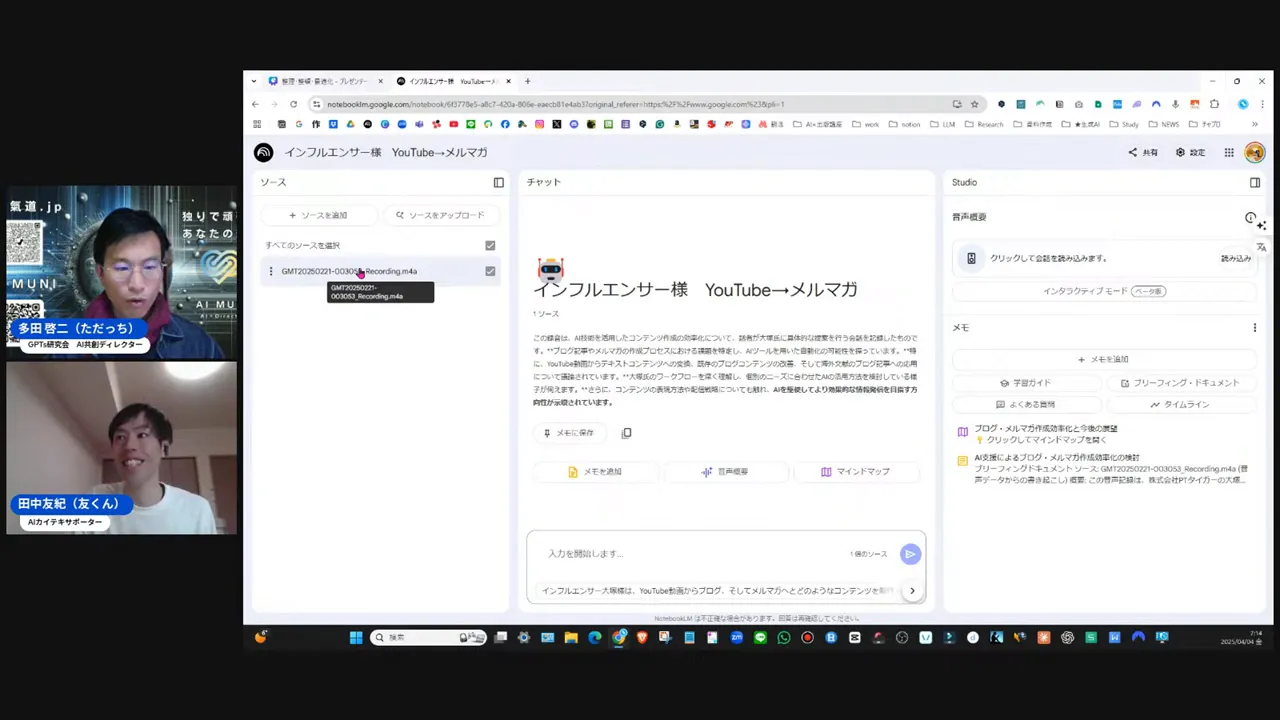

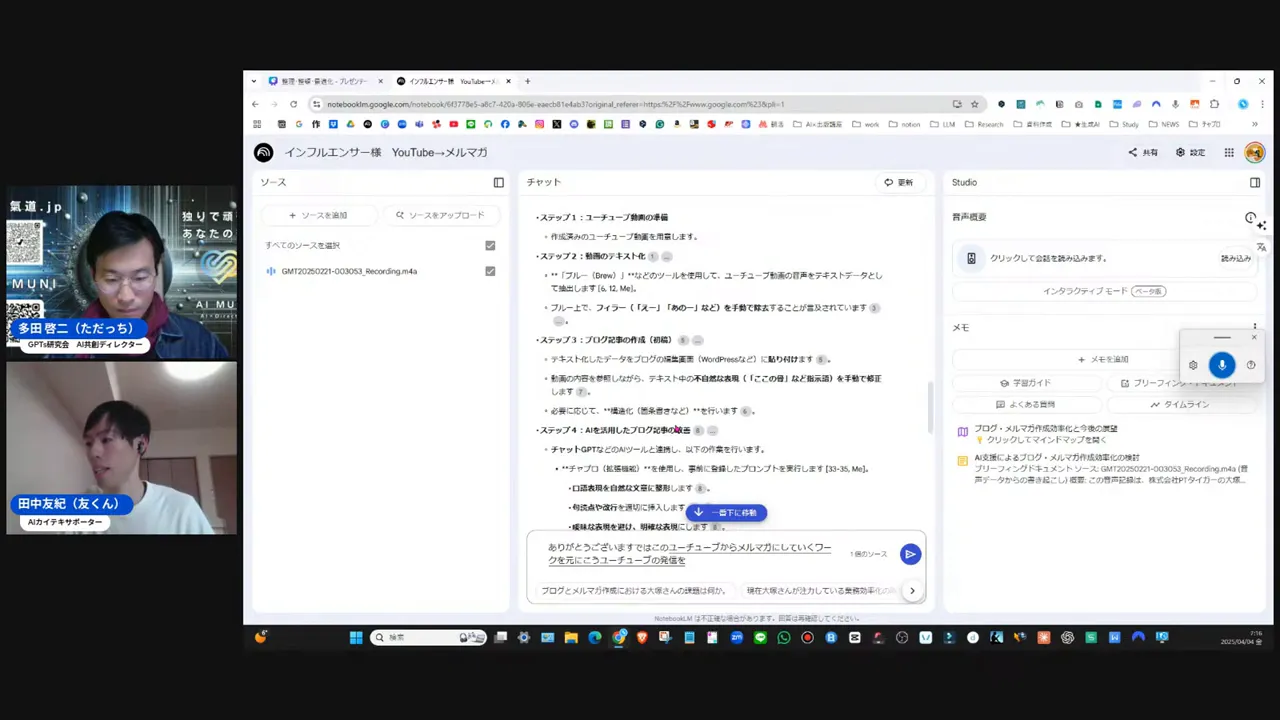

✍️ ユースケース:YouTubeからメルマガへ変換するワーク

ライブ中に紹介した面白い実例がこれ。インフルエンサーの会議録やYouTube収録の音声をNotebookLMに入れて、「この内容を元に5分程度のYouTube台本」や「メルマガに使える要約」を作らせる流れです。ここがすごく実用的で、コンテンツを有効活用できます。

実際に私も、YouTube収録1.5時間弱を入れて「YouTube→メルマガ→SNS抜粋」まで一気通貫で作ったことがあります。ポイントは「素材のまま置いておかない」こと。素材を小分けにして、複数のアウトプットに変換する習慣をつけると、情報の価値が何倍にも膨らみます。

(動画:(14:02) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=842s)

具体的なプロンプト例(YouTube→メルマガ)

- NotebookLMに「この音声の重要なポイントを5つ挙げて」

- 出力を受けてChatGPTに「5つのポイントを使って300文字のメルマガ要約を3パターン作って」

- さらに「そのうち1つをSNS用に80文字で要約して」

この流れだと、1時間半の素材から短時間で複数のコンテンツを生み出せます。手で書くと数時間かかる作業が、AIを介することで一気に短縮できますよね。

📈 議事録を「終わらない成果」にするための設計思想

ここが一番大事な話。議事録をただ作って終わるのではなく、次のアクションにつなげる設計が必要です。私が現場で徹底していることは次の3つです。

- 「振り返り」→「今週のタスク」→「今日の議題」という流れを定着させる

- 議事録は必ずタスク表に落とし込み、担当と期限を明記する

- 議事録と関連資料は必ず一元管理(NotebookLMや共有ドライブで)

先週の振り返りを最初にやってから会議に入ると、無駄な情報再確認が減り、会議の密度が上がります。それだけで生産性が何段階も上がるんですよね。

議事録→タスク化のテンプレート(簡易)

- 議題タイトル

- 要点(3行以内)

- 決定事項(箇条書き)

- アクション(担当 / 期限 / 優先度)

- 次回までのTODO

NotebookLMは要点抽出が得意なので、ここで一次的に要点を取ってから、生成系AIにタスク表のフォーマットで出してもらうと効率的です。

🔐 セキュリティ・プライバシーの実務ポイント

AIに業務情報を渡すときに最も気をつけるべきことはプライバシーと権限管理です。私の現場で必ずやっている対策を共有します。

- 録音前に参加者へ「録音する」「AIにアップする」旨を告知し、同意を取る

- 個人情報や機密情報は音声の段階でマスクする、またはアップロード前に編集する

- NotebookLMやDriveの共有設定はプロジェクト単位で最小権限にする

- 外部サービスの利用規約とデータ保持方針を確認する

AIを活用する利便性と、情報漏洩リスクのバランスは常に考える必要があります。特に顧客情報や機密事項は、アップロードの是非を慎重に判断してください。

🤖 エージェント時代の到来 — 議事録はAIに「こう動いて」と指示できる

今後は単に要約や台本を作るだけでなく、議事録を起点に「AIエージェント」が自動でフォローアップを走らせる時代が来ます。例としては、「議事録に記載されたタスクをカレンダーに入れてリマインド」「指定の書類を生成して担当者に送付」といったオペレーションです。

この方向が現実的になると、会議で話すだけで後処理がAIに任せられるようになります。実務的には、議事録のフォーマットを定めておくこと、タスクにメタデータ(担当、期限、優先度)を必ず含めることが肝です。

📌 よくある疑問(FAQ)

議事録AIを導入する際に初期コストはどれくらいかかりますか?

機密情報をAIに渡しても大丈夫ですか?

議事録の正確性はどれくらい期待できますか?

どのツールを最初に導入すればいいですか?

🧰 実践チェックリスト — まずやるべき10項目

導入をスムーズにするためのチェックリストを作りました。私がコンサルで使っているテンプレートを公開します。

- 録音ポリシーを作成し、参加者全員に通知する

- GoogleアカウントとNotebookLMの初期設定を済ませる

- ZoomのAI機能を有効にしてテスト会議で動作確認する

- 定期会議を1つ選び、録音→NotebookLM→生成AIの流れを試す

- 出力の品質を週次でレビューし、改善指標を決める

- 議事録テンプレートをチームで合意する(要点、決定、アクション)

- アップロード権限を整理し、共有ドライブの構造を決める

- 重要事項は必ず人が確認するルールを明文化する

- 生成したアウトプットをメールテンプレ化しておく

- 運用開始から1ヶ月でKPI(処理時間短縮、タスク完了率)を評価する

📉 よくある失敗パターンと改善策

導入失敗のパターンは決まっています。私が見る限り、多いのは次の3つ。

- 期待値が高すぎて「人がチェックしない」運用になる — 改善:人のレビューを必須にする

- 録音ファイルが散らばって管理できない — 改善:命名規則とタグ付けを徹底する

- AIに全部任せてしまい品質が劣化する — 改善:段階的に自動化し、人が介在するフェーズを設ける

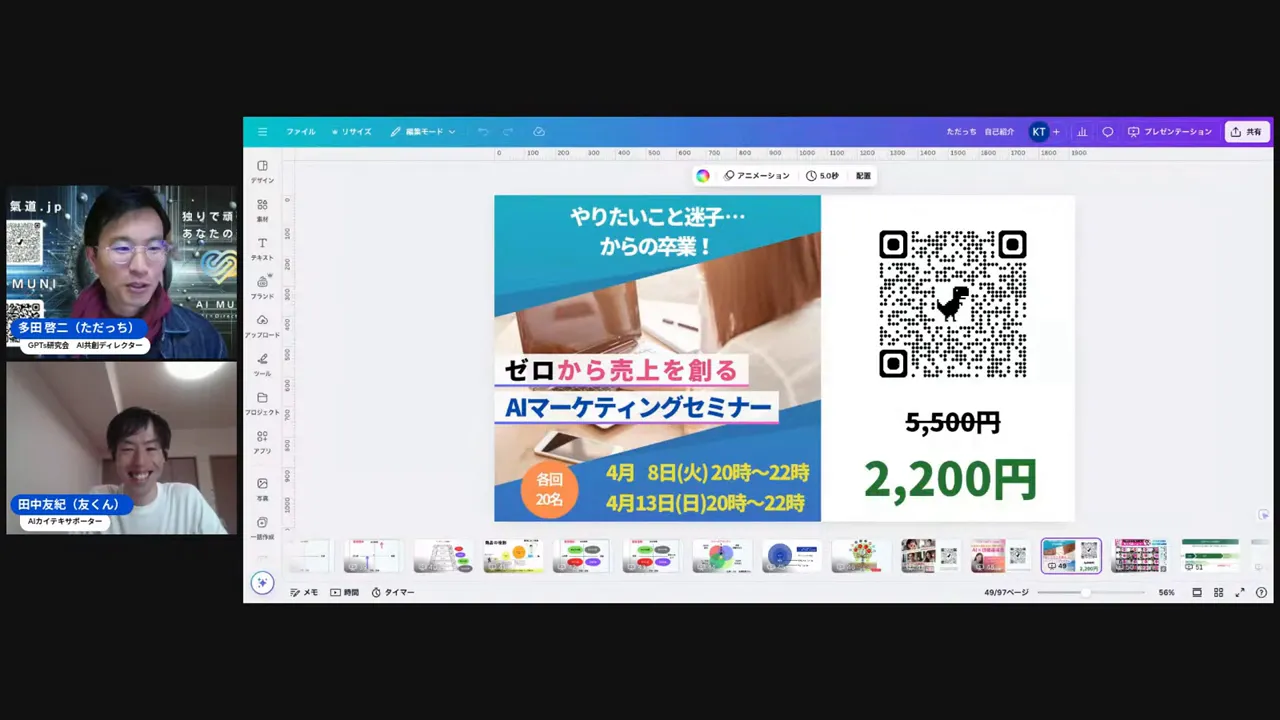

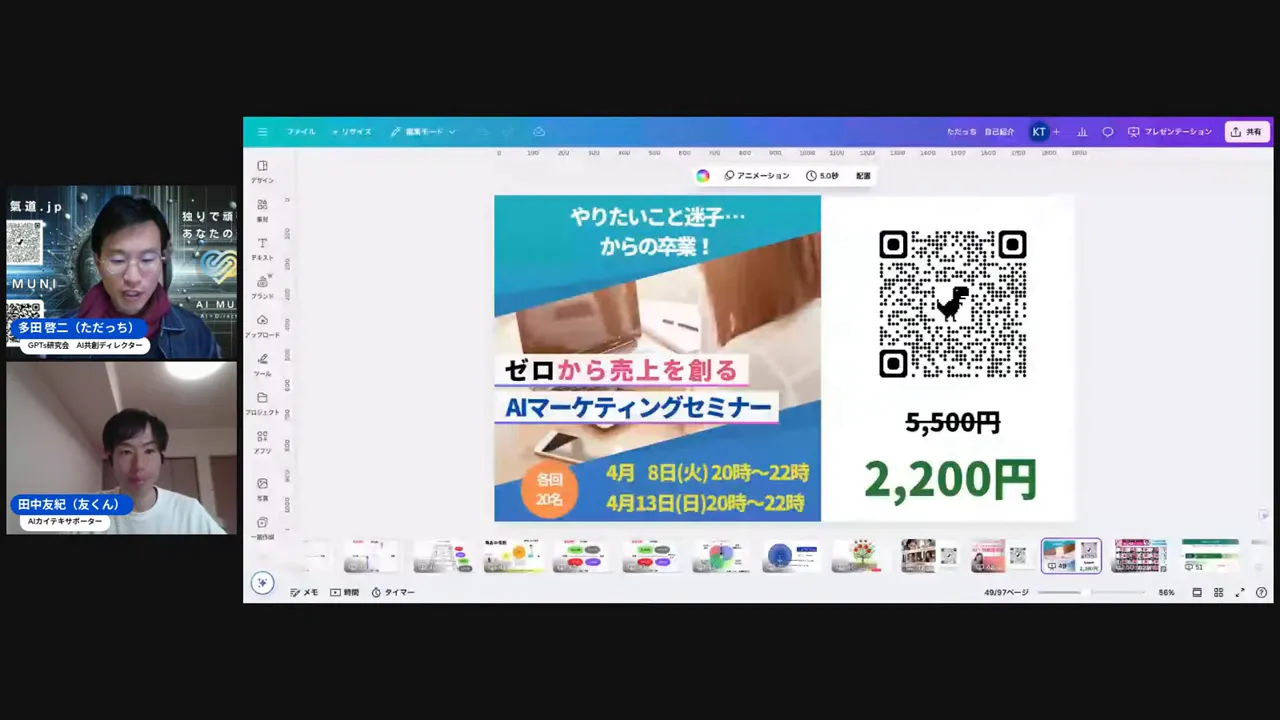

📅 研修・ワークショップの案内と私の想い

私自身も「やりたいこと迷子からの卒業」をテーマにワークショップを開催しています。実運用に落とし込む型をワークで作り上げ、当日に生成系AIを使って実際に成果物を作るのが特徴です。ライブ内でも紹介した通り、4月に開催予定のセッション情報もありますが、要は「知識ではなく現場で動く仕組み」を持って帰っていただくことを重視しています。

(動画:(26:39) https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1599s)

💡 未来展望:議事録が「創造の源泉」になる日

最後に未来の話を少し。議事録が単なる記録ではなくなり、次のアクションをAIが自動で提案したり、担当者に割り当てたり、カレンダーに入れてくれたりする世界はすぐそこです。さらに進めば、議事録から自動でプロジェクトプランを作成したり、営業リードを発見してCRMに流し込むなどの自動化も可能になります。

ただし、テクノロジーだけでなく「運用の文化」と「ルール」が整っていないと、活用はうまくいきません。私が常に強調しているのは「まず小さく試して、改善していく」こと。失敗を恐れずに回すことで、確実に生産性は上がりますよ。

📣 まとめと私からの提案

ここまで読んでくれてありがとう。ポイントをおさらいします。

- 議事録AIは「文字起こし」だけで終わらせず「行動に結びつける」仕組みを作ること

- NotebookLMは一次情報の参照に強く、生成系AIと組み合わせると効果的

- まずは既存の会議で一つワークフローを決めて試すこと。スマホ録音→NotebookLM→ChatGPTという流れは現実的で定着しやすい

- セキュリティや権限管理は初期設計で必ず固める

私からの提案はこれだけ。今週の業務で「1つだけ」改善ポイントを決めてください。たとえば「会議1つを録音してNotebookLMに入れてみる」だけで構いません。それだけでも1回の会議の価値が変わりますよ。

📸 キャプチャごとの解説セクション(タイムスタンプ付き)

00:28 番組冒頭のテーマ紹介

タイムスタンプ:00:28

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=28s )

ここでは当日のテーマ「AIで業務革命、仕事をカイテキにして時間短縮」が提示されています。会議やライブの冒頭でテーマを明確に示すことは、参加者の期待値を整え、議論の焦点を合わせる上で極めて重要です。これを当たり前にやるだけで会議の密度が変わりますよね。

05:18 Zoom AI Companionの紹介

タイムスタンプ:05:18

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=318s )

ZoomのAI機能は手軽さが魅力です。私のおすすめは、まずチームの定例会議で試運転して、生成される要約の精度を評価すること。識別の精度は進化していますが、固有名詞や業界用語は誤認識することがあるので要チェックです。

09:10 NotebookLMの基本説明

タイムスタンプ:09:10

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=550s )

NotebookLMの魅力は「限定情報だけを参照」して回答すること。社内ナレッジやプロジェクト資料を入れることで、チーム専用の相談相手ができます。ここをうまく設計すれば、外部の誤情報に惑わされずに済みます。

14:02 インフルエンサーとの会議を入れる例

タイムスタンプ:14:02

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=842s )

実際の会議をそのまま取り込むと、曖昧だったアイデアも保存され、後で掘り起こせます。私がよくやるのは「会議後にNotebookLMにアップして、翌日に自分で要点チェックする」という簡単な運用。これだけで言った言わないのトラブルも減ります。

14:29 NotebookLMに音声を入れて参照する例

タイムスタンプ:14:29

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=869s )

ここでは「どの音声を参照しているか」が明示されています。参照元がわかると信頼感が増しますし、後で検証もしやすい。これは実務で非常に重要なポイントです。

16:46 フローチャート形式で再出力させる

タイムスタンプ:16:46

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1006s )

要約をフローチャートやステップ形式で視覚化することで、チームが次に何をすべきかが一目でわかります。特に実行フェーズでのコミュニケーションコストが下がるのがメリットですね。

21:12 スマホ録音をDriveにアップ

タイムスタンプ:21:12

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1272s )

スマホ録音→Drive→NotebookLMの流れは、対面会議が多いチームには特に便利。録音のアップロード自体は慣れれば数分でできるので、録音後にそのまま放り込む習慣をつけましょう。

23:06 ボイスメモからの共有方法

タイムスタンプ:23:06

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1386s )

iPhoneのVoice Memosは共有が簡単で、直接Driveに送れるのが便利です。Androidも同等の操作が可能なので、まずはスマホ単体でワークフロー完結を目指しましょう。

26:39 ワークショップ案内の場面

タイムスタンプ:26:39

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA&t=1599s )

具体的に手を動かすワークショップは、導入のハードルを下げます。私も現場で「手を動かして作る」ことを最重視しているので、こうした実践的イベントはおすすめです。

💬 最後にひろくんからの一言

AIは万能ではないけど、正しく使えばあなたの時間を生み出す強力な味方です。まずは「1つの会議を完了させる」ことをゴールにしてみてください。スマホで録音してNotebookLMに入れて、そこからChatGPTに渡してアクションリストを作る。この小さな習慣が、3か月後には大きな差になりますよ。

読んでくれてありがとう。何か実装で迷うことがあれば、コメントやメッセージで教えてください。みんなで働き方をカイテキにしていきましょう。では、また次回の実践レポートでお会いしましょう!

補足:参考動画リンク

このまとめは以下のライブを基にしています。ライブを見たい方はこちらからどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=r69lIzoYjJA

補足:本文へ挿入するリンクの候補(プレースホルダ)

以下は本文中にリンクを挿入することをおすすめする箇所と、挿入例の文です。URLが確定したら各リンクの href を実際のURLに置き換えてご利用ください。

-

オンライン会議の導入例の段落:Zoom AI Companion の紹介文にリンクを追加すると、導入手順へ誘導しやすくなります。

-

NotebookLMの説明部分:NotebookLMに関する詳しい解説ページへは本文中の NotebookLM にリンクしてください。

-

生成系モデルへの連携説明:ChatGPTや類似サービスについて参照を貼る場合は本文中の ChatGPT にリンクを入れると親切です。

-

スマホ録音のTips:iPhoneの手順を案内する箇所には Voice Memos や、アップロード先としての Google Drive へのリンクを推奨します。

-

スマホワークフローの紹介:LINE関連の話題には本文中の LINE WORKS(または AI Note)へリンクを貼ると導線ができます。

上記はプレースホルダです。実際のURLをいただければ、アンカーテキスト(1〜3語)を本文の該当箇所に正確に差し込みます。リンクのご用意がなければ、こちらで推奨URLリストの作成も対応可能です。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |