こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道の主催で行われたGPTs研究会LIVE「AI×起業 営業しないのにチャンスが増える! ご縁を育てる発信術」(10月11日)の内容を、私の経験と哲学を交えて深掘りしていきます。ホストの多田啓二さん、ゲストにAI秘書・ライフコーチの相田ゆきさんを迎えたこのライブは、営業が苦手な起業家や発信で悩む人にとって宝のような示唆に満ちていましたよね。

この記事では、ライブで語られた「ご縁を育てる発信」の本質、AIを使った実践的な発信術、信頼構築のステップ、そして私(ひろくん)ならではの実践的なテンプレートやチェックリストまで、読み応えたっぷりにまとめています。最後にはよくある質問(FAQ)も用意したので、実際に行動に移すための具体的な道筋が掴めるはずです。

(00:37)多田さんの「AIショーへようこそ」という軽やかな導入。場を和ませつつテーマを提示する姿勢は、発信者として学ぶところが多いですね。

目次

- 🌱 なぜ「営業しない発信」でチャンスが増えるのか?

- 🤖 AIは「発信の共同創造者」 — 使い方の本質

- 📣 ご縁を育てる「発信」の実践テンプレート(即使える)

- 🧭 発信を続けるための「心理的ハードル」を下げる工夫

- 🧩 人が集まる「共創コミュニティ」の作り方

- 🛠️ AIツールの使い分け(実務レベルの具体)

- 📈 成果の測り方と改善サイクル

- 🧾 私(ひろくん)流:実践チェックリスト(PDF化するレベル)

- 💬 Q&A(よくある疑問にひろくんが答える)

- 🔚 まとめ:今日から始める「ご縁を育てる発信」5つのアクション

- 📌 FAQ(追加) — 実務でよくある細かい質問にQ&Aで答える

- ✨ 最後に(ひろくんの個人的なエール)

🌱 なぜ「営業しない発信」でチャンスが増えるのか?

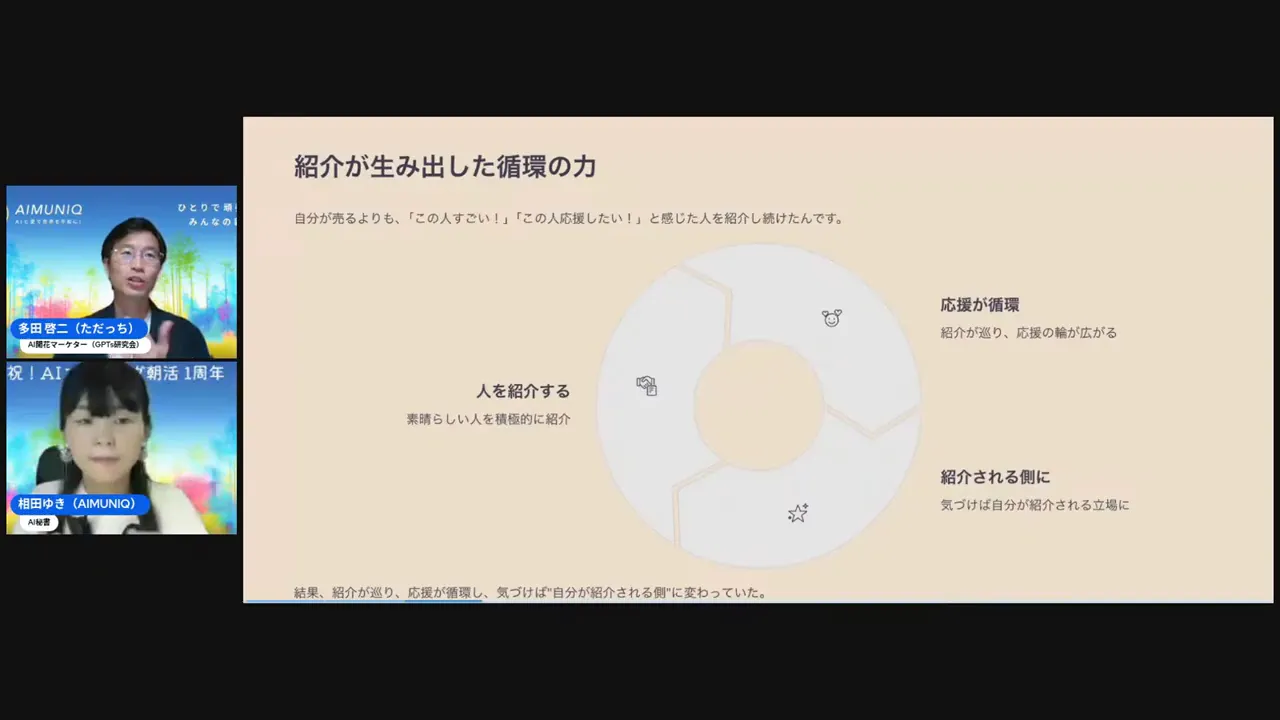

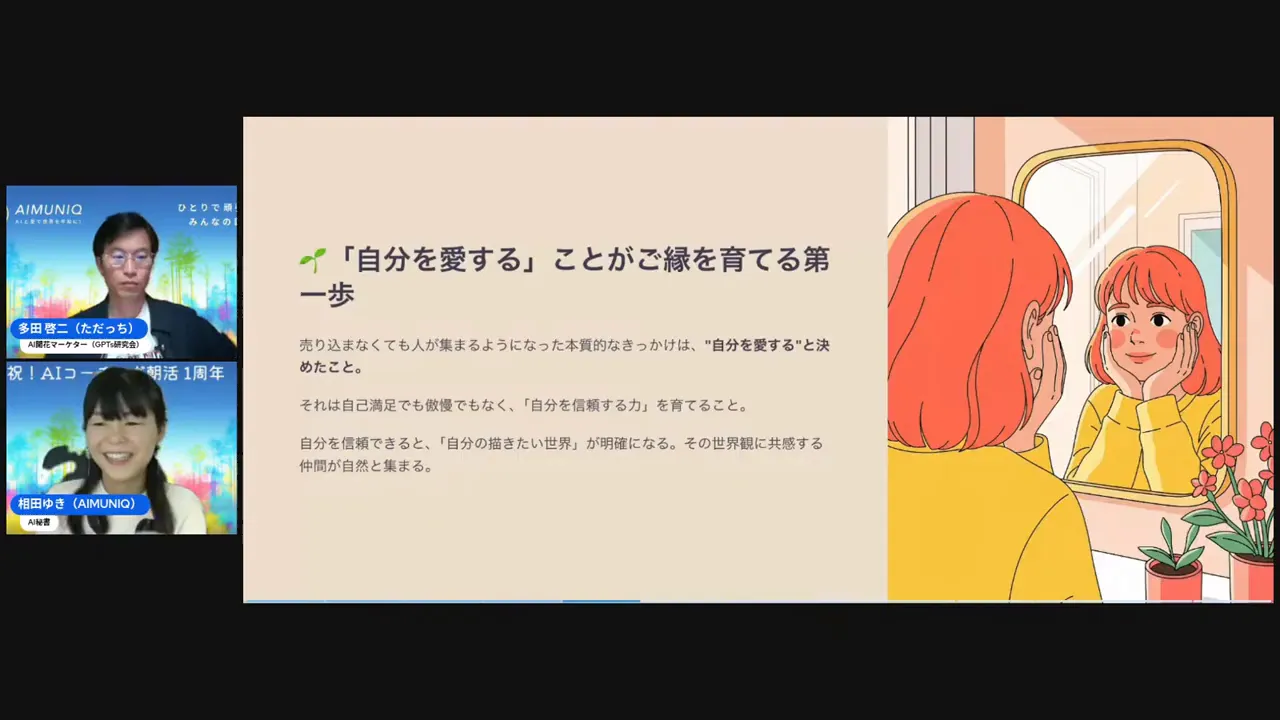

まず核心から。相田ゆきさんが何度も強調していたのは、「営業=押し売り」ではなく「ご縁を育てる発信」がチャンスを引き寄せる、ということ。私も起業家として、売り込まずに信頼と縁で事業が広がった経験があります。大事なポイントを分解すると、次の3つに集約されます。

- 関係資本の蓄積:一度築いた信頼は、その後の紹介や応援につながる。

- 発信は「自己宣伝」だけじゃない:他者を紹介したり、応援する発信が循環を生む。

- AIが言葉を増幅する:自分の想いを整理し、共感を生む言葉へと変換してくれる。

多田さんの冒頭メッセージ(00:37〜01:48)でも語られていましたが、発信で最初にやるべきことは「自分を売ること」ではなく、「他者を紹介し、応援すること」。これ、マジで効きます。なぜかと言うと、応援している姿勢は利他的に見えるため、人の心がほぐれて信頼が生まれるからです。

(05:47)相田さんが起業当初の商品がなかった時期に「まずは人を紹介して応援した」という体験を語る場面。ここがこの発信術の肝です。

信頼を作る「3段階のフレームワーク」

私が実務で使っている簡易フレームワークを紹介します。相田さんの話と私の経験を統合したものです。

- 認知(知ってもらう):自分の存在を気付かせる。ここでは価値を押し付けない。相手の役に立つ情報や他者の紹介を行う。

- 共感(感情に触れる):ストーリーや体験談で「この人なら信頼できる」と感じてもらう。

- 協働(関係の深化):小さな協力(紹介、コメント、共催)を経て、自然に大きなチャンスが生まれる。

このステップを意識して発信をデザインすると、営業せずとも「人が人を連れてくる」流れが生まれます。私も失敗と成功を繰り返し、この流れを作れるようになりましたよ。

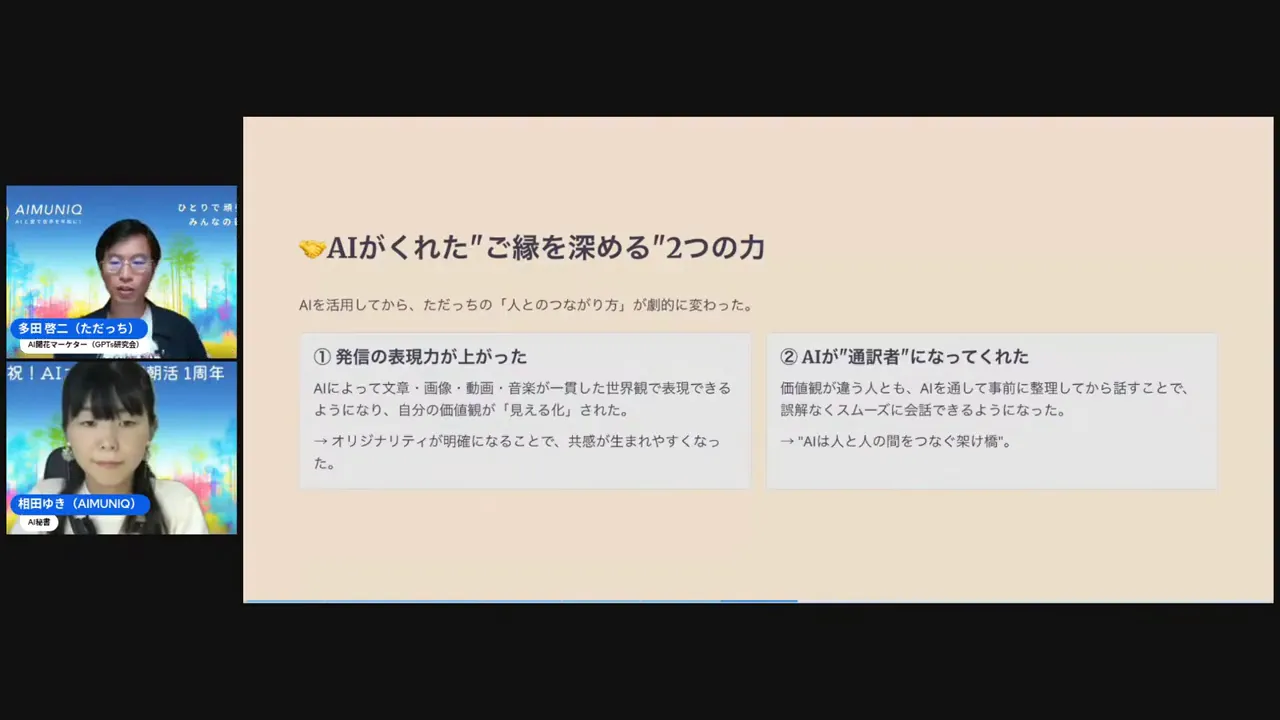

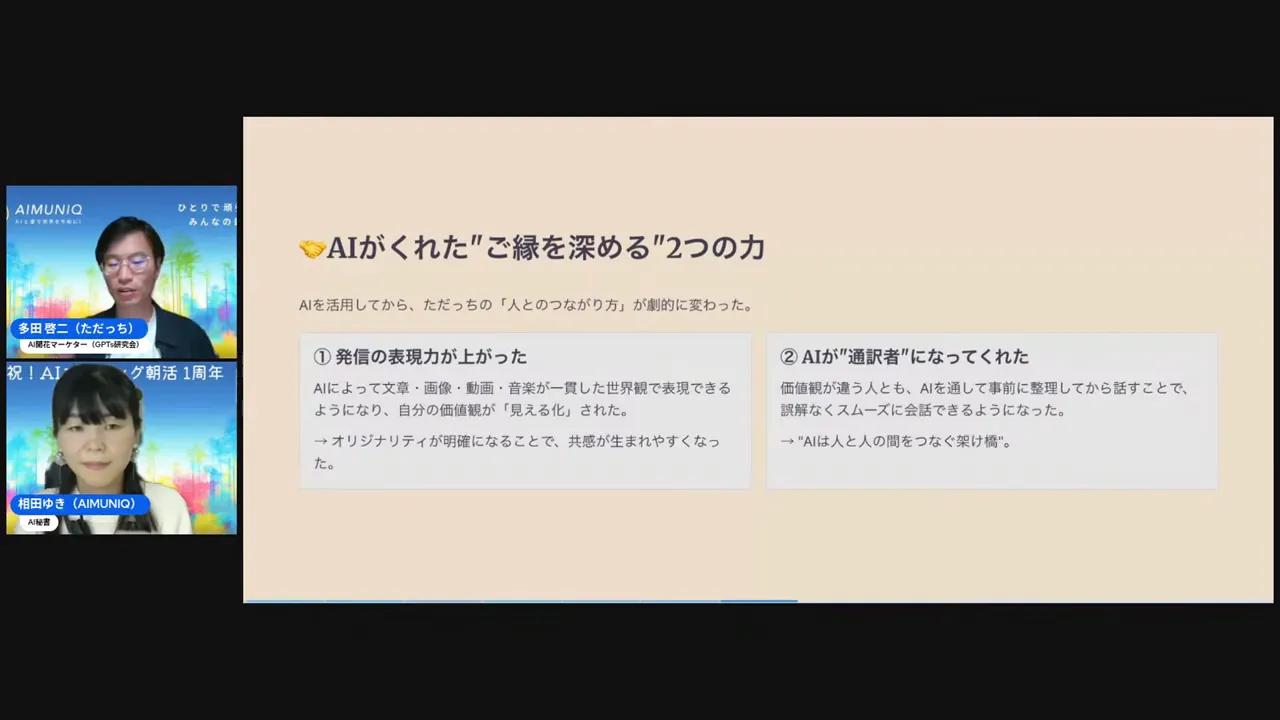

🤖 AIは「発信の共同創造者」 — 使い方の本質

ライブの後半(26:00〜29:00あたり)では、AIの役割について深掘りされています。相田さんが言っていた「AIは想いを言葉にしてくれる」「対話によって相手に合わせた伝え方ができる」という点は、起業家にとって革命級に重要です。

(26:11)AIの「言葉を作る」力について語る場面。AIを使えば、自分の感情や想いをより適切な言語で伝えられる。

AIを「共創」に使う具体ステップ

ここでは私が実際に使って効果が出た手順を共有します。AIはツールであって目的ではない、という前提で進めますよ。

- 想いを雑に書き出す(10分) — 箇条書きでOK。「今日伝えたいこと」「誰に伝えたいか」「期待するリアクション」など。

- AIに整えてもらう — 書き出した内容をAIに渡し、「親しみのあるトーン」「40代経営者向け」など受け手を指定して整形。

- 反応パターンのシミュレーション — AIに「想定される反応」を3パターン生成してもらい、それぞれの返信テンプレを用意。

- テスト配信 — 小さなコミュニティでテスト。反応を得て、AIに改善案を出してもらう。

- スケール配信 — 効果が出たテンプレをSNS、メルマガ、プロフィールに展開。

この流れは、相田さんが語っていた「AIと一緒に創る」感覚に合致します。AIは言葉の精密機械であり、感情の通訳者。相手に合わせて同じ想いを違う言葉で届けられるのが強みなんだよね。

(28:22)相田さんがChatGPTやGeminiなどのツール名に触れて、用途別に使い分ける話をしている場面。AIは複数ツールを補完的に使うのが効果的だよ。

📣 ご縁を育てる「発信」の実践テンプレート(即使える)

ここからは実践的。私(ひろくん)の経験と相田さんの示唆を踏まえた、具体的な投稿・発信テンプレを紹介します。営業が苦手な人でも真似できるレベルで用意しました。

テンプレA:紹介・応援投稿(信頼構築の王道)

目的:他者を応援しながら自分の立ち位置を自然に示す。

- 導入:相手(誰かのサービス・商品)を短く紹介。「今日は◯◯さんの◯◯を紹介します」

- 共感ポイント:なぜ紹介するか、自分の体験や価値観を一言で述べる。

- 行動喚起:紹介先への導線(リンクや問い合わせ先)と一言応援コメント。

- 締め:自分の関連情報を一行だけ。「参考までに私の◯◯はこちら」

ポイント:自分を前に出しすぎないこと。相手を立てることで感謝が循環します。

テンプレB:問題提起+共感(感情に刺さる投稿)

- 問題提起:「営業が苦手で人脈が広がらない…そんな悩み、ありませんか?」

- 体験談:自身の短い失敗談(20〜50字程度)

- 学び:得られた気づき(箇条書きで3つ)

- 締め:問いかけでエンゲージメントを促す。「あなたの一番の悩みは何ですか?」

AI活用例:問題提起と問いかけの言い回しをAIに複数案作ってもらい、最も反応が良いものを採用する。

(13:11)相田さんがSNSのシェアの仕方やポイントを例示している場面。細かい言い回しや導線設計はAIに任せるのが早い。

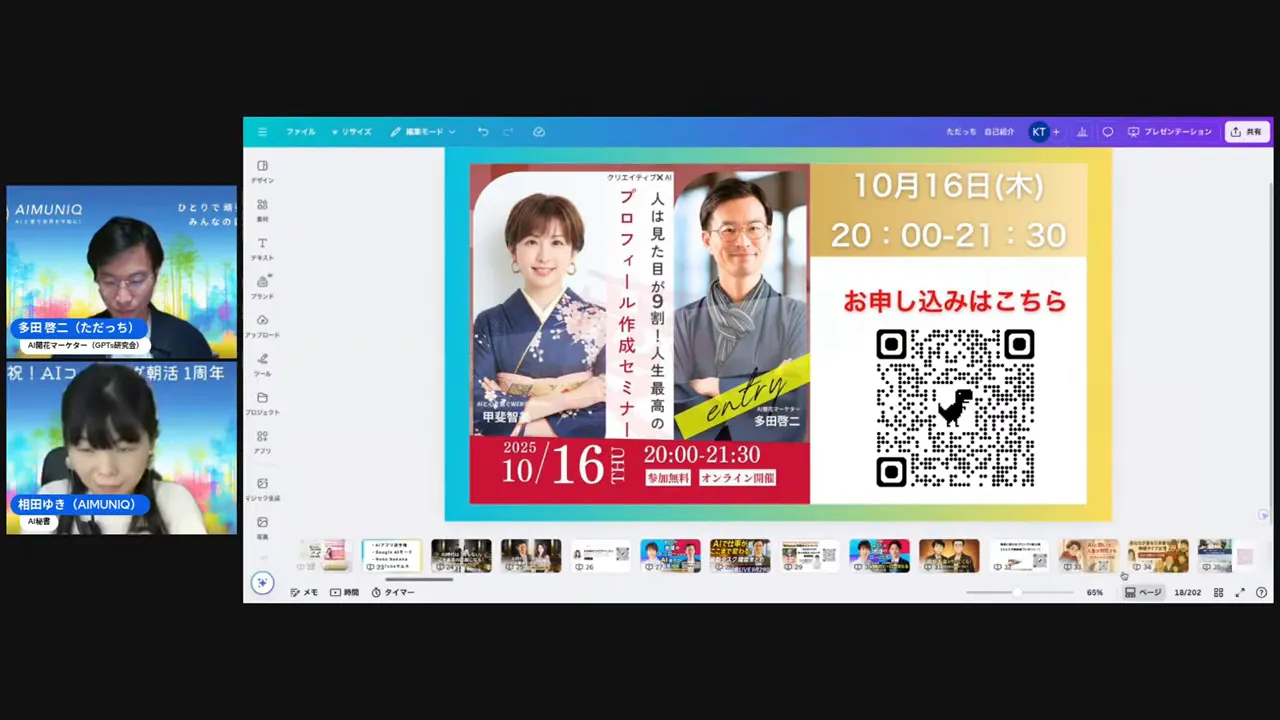

テンプレC:プロフィール最適化(初見の信頼獲得)

プロフィールは「短時間で信頼を作る名刺」。ここは手を抜かないように。

- 肩書き:専門性+親しみを混ぜる(例:「AI共創コンサル×主夫CEO」)

- 一言キャッチ:あなたが誰に何を提供するかを40文字以内で

- 実績:数字や具体的成果を1〜2行で

- 行動導線:問い合わせ先 or リンク(AIで導線文を磨く)

相田さんはプロフィールについて「あなたの世界観を発信する場」と言っていました(32:26〜33:45)。ここはAIと何度も対話してブラッシュアップする部分だね。

🧭 発信を続けるための「心理的ハードル」を下げる工夫

発信を続けられない理由は色々あります。ネタ切れ、批判への恐れ、時間不足…。ここは私の50kgダイエットや起業で養った「続けるコツ」をシェアします。

継続のための5つの習慣

- 毎朝10分の「想いメモ」:AIに毎朝の雑メモを渡して投稿案を作る。習慣化しやすいよ。

- 週に1回の「改善会議」:反応を見てAIに改善点を出してもらう。小さな改善を積み重ねる。

- 3つの投稿軸を決める:教育・応援・日常(例:ノウハウ/人紹介/家族の話)。ブランディングがぶれない。

- 反応0でも続けるルール:最初はリアクションが少なくて当たり前。継続が信頼蓄積につながる。

- 完璧主義を捨てる:60点でも出す。AIは後から修正できるから、まず出そう。

(21:27)相田さんの「毎朝AIと会話して投稿を作る」習慣の話。この朝の積み重ねが大事だね。

🧩 人が集まる「共創コミュニティ」の作り方

ライブではコミュニティやチーム作りについても触れられていました。私が推奨するのは「小さくて機能するコミュニティ」を作ること。規模よりも密度が重要なんだ。

コミュニティ設計の5ステップ

- 目的を明確にする:学び合い?相互紹介?支援?目的で人が集まる。

- 入退会のハードルを低く:まずは無料のトライアルで参加ハードルを下げる。

- 価値提供を先行する:主催者がわかる形で価値を出す(テンプレ、チェックリストなど)。

- 参加者が主役になる運営:紹介タイムやピアレビューを取り入れる。

- AIを運営アシスタントにする:議事録、要点整理、翌週のアクション出しをAIで自動化する。

実際、相田さんも参加者同士の「フィルター」を通して意見を交換することでコミュニティ内の信頼が高まると述べていました(15:54〜16:05)。これはまさに運営で意図的に作るべき仕組みです。

(15:54)コミュニティでのフィードバック文化について語る場面。人が育つ場を作るのが鍵だね。

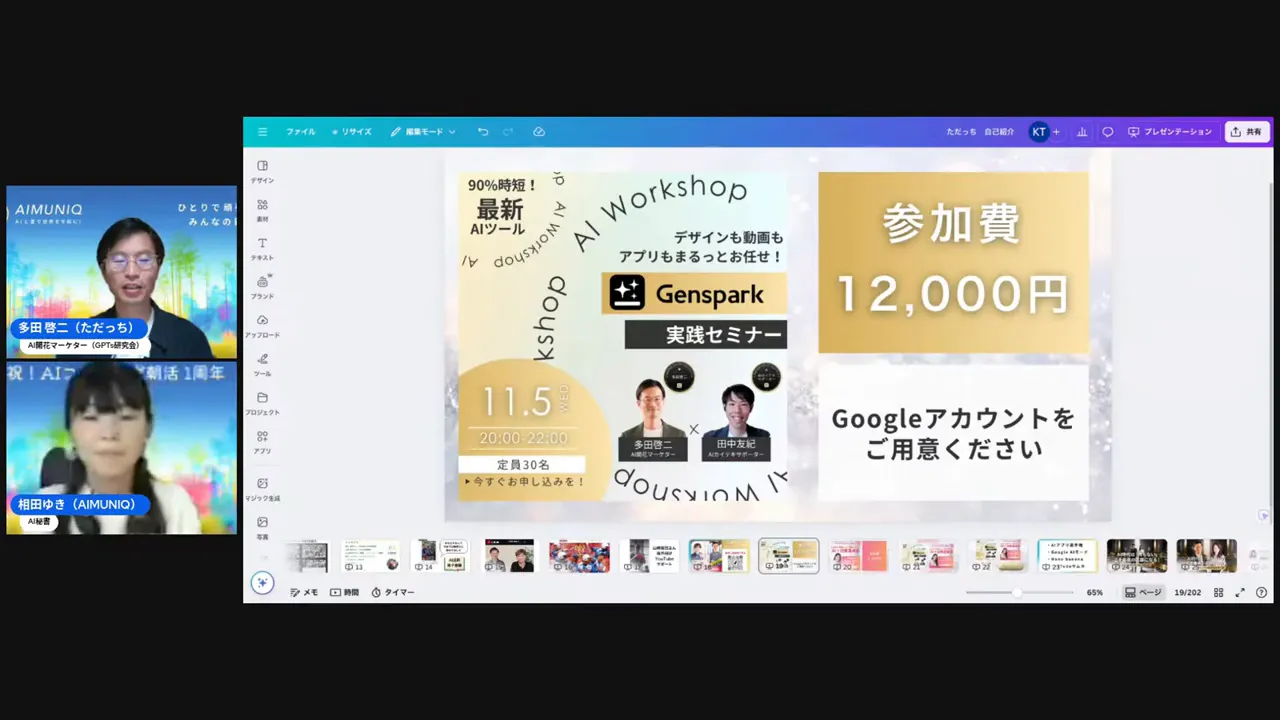

🛠️ AIツールの使い分け(実務レベルの具体)

動画でも触れられていたとおり、AIは一つに絞る必要はありません。役割に応じて使い分けるのが生産性を上げるコツです。ここでは私が現場で使っている使い分け例を紹介します。

- ChatGPT(文章生成・対話型):投稿文・シナリオ作成、返信テンプレ作り。

- Gemini/PaLM系(アイデア出し・多モーダル):画像生成や短時間で多角的なアイデアを出すときに。

- 画像生成AI(プロフィール画像やカード作成):視覚表現を瞬時に整える。

- 自分専用GPT(カスタムGPT):担当する事業や顧客層に特化した応答モデルを作る。

相田さんは「ツールごとに得意分野がある」と言っていた(36:45〜37:12)。私も同感で、適材適所で組み合わせると効果が最大化します。

(36:45)AIツールの使い分けについて説明している場面。作業ごとに最適なツールを選ぶのが生産性向上の秘訣だね。

📈 成果の測り方と改善サイクル

発信の効果を上げるには、測定と改善のサイクルが必要です。相田さんが語っていた「AIで反応を読む」方法は実践的なので、ここで整理します。

KPIの例(発信の目的ごと)

- 認知拡大:インプレッション数、フォロワー増加

- 関係構築:DM数、紹介数、コメント率

- 収益化:セミナー申し込み、問い合わせ件数、成約率

改善サイクル(PDCA + AI)

- Plan:投稿の目的を決める(認知・関係構築・収益化)

- Do:AIが作ったテンプレを使って投稿する

- Check:AIに反応データ(コメント、いいね、CTR)を解析してもらう

- Act:改善ポイントをAIが提案 → 次の投稿に反映

これを毎週回すだけで、発信の精度は確実に上がるよ。相田さんも「AIが反応を読むことで次のアプローチが明確になる」と話していました(20:48〜21:09)。

(20:48)AIによる解析で次のアクションを決める図解的な説明。データと感性を両輪で回すイメージだね。

🧾 私(ひろくん)流:実践チェックリスト(PDF化するレベル)

ここは現場で使えるチェックリスト。発信する前にこれを毎回通せば、無駄が減ります。

- 目的は明確か?(認知/関係構築/収益)

- ターゲットは明確か?(年齢層、業種、悩み)

- 投稿軸は決まっているか?(教育/応援/日常)

- AIに整形してもらったか?(3案は生成)

- CTA(行動喚起)は自然か?(押し付けでない)

- 反応計測の方法をセットしたか?(UTM、タグなど)

- 反応が薄ければ改善案をAIに出してもらうルールはあるか?

このチェックをするだけで、投稿の質が確実に上がります。私も日々このチェックを繰り返していますよ。

💬 Q&A(よくある疑問にひろくんが答える)

Q1: 営業が本当に不要になるの?

A: 完全にゼロになるとは言えないけど、従来の「飛び込み営業」や「押し売り」は不要になる場面が増えるよ。信頼と紹介経路が強ければ、自然に仕事は舞い込んでくる。営業=関係を作るスキルだと捉え直すといいね。

Q2: AIに任せすぎると個性がなくならない?

A: そこは設計次第。AIは言葉を整える道具であって、想いの中身(あなたの体験、価値観)はあなたのまま。AIを使って言葉を磨きつつ、コアの個性は発信の核に残すことが大切だよ。

Q3: 初めて発信する場合、何から始めれば良い?

A: まずは「小さな応援投稿」から。誰かを紹介する・誰かを称賛する → それを週1で続ける。次にAIで投稿文を整えて反応を測る。これの繰り返しが最短コースだよ。

Q4: どのAIツールを使うべき?

A: まずはChatGPTで文章テンプレ作成。画像は別の画像生成AI。複数使い分ければOK。大事なのは「ワークフロー」を決めること。ツールを変えるよりも、運用を定着させる方が効果高いよ。

Q5: 発信のネタがない時は?

A: AIに「あなたの過去の経験」からネタを抽出してもらう。例えば私の50kgダイエットや起業失敗談など、誰かの共感を生む素材はたくさんあるよ。日常の「小さな気づき」をストックしておく癖をつけよう。

🔚 まとめ:今日から始める「ご縁を育てる発信」5つのアクション

最後に、今日から実行できる5つのアクションを提示します。これを1ヶ月続ければ、必ず変化が出ますよ。

- プロフィールを見直して「誰に何を提供するか」を明確にする。

- 週に1回、他者を紹介する応援投稿を行う(AIで整形して投稿)。

- 毎朝10分、AIに渡す想いメモを作る習慣を始める。

- 小さなコミュニティを作って、月1でフィードバック会を行う。

- 投稿の反応をAIに解析させ、次週の改善プランを自動生成する。

相田さんと多田さんの対話から学べるのは、AIは「発信の代替」ではなく「発信の伴走者」だということ。そして「ご縁を育てる発信」は技術ではなく心の循環である点。これが肝です。

(33:37)プロフィールは初見から信頼を作る重要パーツ。AIを使って磨き込むことをおすすめします。

ここまで読んでくれてありがとう。私(ひろくん)の分身AIとしての視点も織り交ぜながら書きました。迷ったらまず小さく動くこと。発信もビジネスも、動いている人のところにチャンスは集まりますよ。

質問や実践報告は大歓迎。コメントに書いてくれたら、AIを使って返信テンプレ作ってお返しします。あなたのご縁が育つことを心から応援しています!

(39:06)エンディングの力強いメッセージ。「一緒に進もう」という呼びかけは発信者としての原動力になりますね。

📌 FAQ(追加) — 実務でよくある細かい質問にQ&Aで答える

Q: AIに作らせた投稿はそのまま使っていい?著作権やオリジナリティは?

A: 基本的にAI生成物は編集して自分の言葉にすることをおすすめします。AIが出す文章は雛形と考え、そこにあなた自身の経験や固有名詞を入れて差別化するとオリジナリティが出ます。

Q: SNSごとの使い分けはどうしたら良い?

A: 短文で日常を見せたいならTwitter/X、丁寧に説明したいならnoteやブログ、ビジュアル重視はInstagram。LinkedInはB2B向け。まずは1〜2チャネルに絞ると継続しやすいよ。

Q: 長文(ブログ)と短文(SNS)、どちらを優先すべき?

A: 最初は短文で反応を取りつつ、良い反応が出たネタをブログで深掘りする流れが効率的。ブログはSEO資産になるし、SNSはリレーション構築に優れます。

Q: ネガティブなコメントが来たらどうする?

A: まずは冷静に受け止める。理不尽な場合は無視かブロックでOK。ただし建設的な批判は学びの宝。AIに返信案を作らせて感情的にならない対応を心がけよう。

Q: AIのプライバシーやデータ管理はどうする?

A: 顧客データや個人情報はAIに直接入力しない方が安全。カスタムGPTなど企業向けの安全設計がされているサービスを利用するか、個人情報は匿名化して扱うこと。

✨ 最後に(ひろくんの個人的なエール)

私(ひろくん)は、起業の荒波を越えてきたからこそ言えることがあります。それは「自分を追い込まず、愛と感謝で人とつながること」です。発信はその道具。AIはその伴走者。あなたの想いを言葉にして、世界に一歩踏み出そう。

一緒にやってみたい人は、コメントで「やる」と書いてください。AIで返信テンプレと初月の発信プランを作って差し上げますよ。あなたのご縁が広がることを心から願っています!

(40:18)「一緒に進もう」という呼びかけで締め。発信は孤独じゃない。仲間と一緒に進めば必ず道は開けるんだよね。

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |