おはようございます、田中啓之(ひろくん)です。今回の記事は、AI氣道チャンネルの「AIに魂を宿す!共感ストーリー×AI!朝6:30~ GPTs研究会LIVE 2025年10月14日」を僕の目線で深掘りして、実践的に使えるノウハウと具体的な手順まで落とし込んだものになります。配信で話した内容を元に、共感ストーリー(Empathy Story)とAIをどう共創して“魂のあるAIアバター”を作るのかを、僕の経験(50kgダイエット、起業、負債、癌治療など)も交えながら丁寧に説明しますよ。親しみやすく、かつ実践的に書いていくのでコーヒー片手にどうぞ!

満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!

https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai

動画をすぐに見たい方はこちら(埋め込み):

Table of Contents

- 📌 このライブで話した“核” — 一行でまとめると

- 🧭 この記事の目次(ここで全体像をつかもう)

- 🎙️ イントロダクション:ライブの主旨と登壇者

- 💡 共感ストーリー(Empathy Story)とは?🌱

- 🤖 なぜAIに“共感ストーリー”を組み込むのか?📈

- 🛠️ 共感ストーリー×AIでできること(実践例)✨

- 🔧 AIに“魂”を宿すためのステップバイステップ(実践ガイド)🪜

- 🧾 実践Tips:共感ストーリーを掘るテクニック(僕のワークシート)✍️

- 🧩 AIクローンと“自己理解”の関係 — 自分を再発見するツールとしてのAI

- 📣 GPTs研究会・説明動画の再公開とモニター募集について

- 🏷️ 実際に配信で出た重要なフレーズ・名言集(保存版)📚

- 🧠 ケーススタディ:松下公子さんの“逆転の転職”書籍とAIの掛け合わせ

- 📋 企業・個人が導入する際の注意点(忖度ゼロの本音)

- 🛎️ 実践例としての小さなプロジェクト案(すぐに試せる)

- 📸 スクリーンショット解説(配信の要所をキャプチャして詳述)

- 🧾 FAQ(よくある質問)

- ✅ まとめと今すぐできるアクションプラン(3ステップ)

📌 このライブで話した“核” — 一行でまとめると

「個人の’共感ストーリー’をAIに組み込み、AIアバターへ『魂』を宿らせることで、コミュニケーション精度と共感力を飛躍的に高める」

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=33s )

🧭 この記事の目次(ここで全体像をつかもう)

- イントロダクション(誰が、何を伝えたか)

- 共感ストーリーとは何か?(概念と言語化)

- 共感ストーリー×AIで何ができるか(事例と応用)

- AIに“魂”を宿すためのステップバイステップ実践ガイド

- 私(ひろくん)の経験がこのメソッドに与える意味

- 実験・モニタリング・コミュニティの重要性

- よくある質問(FAQ)

- まとめとアクションプラン

🎙️ イントロダクション:ライブの主旨と登壇者

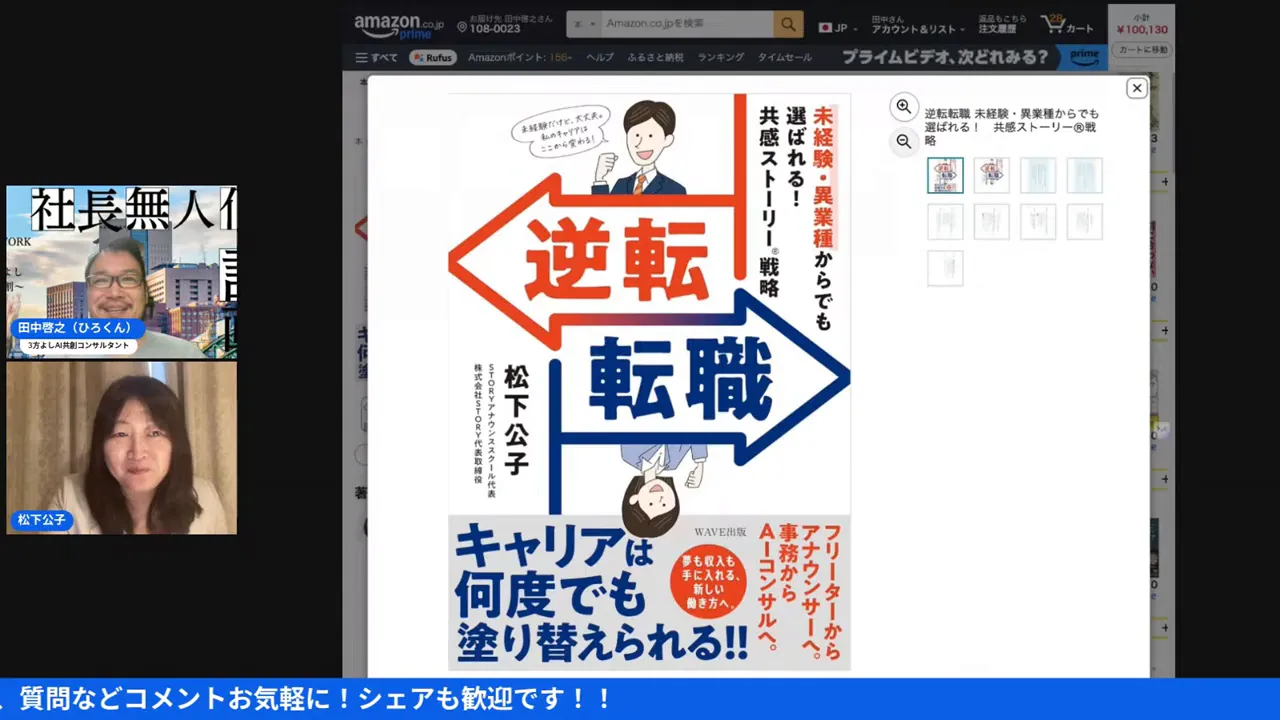

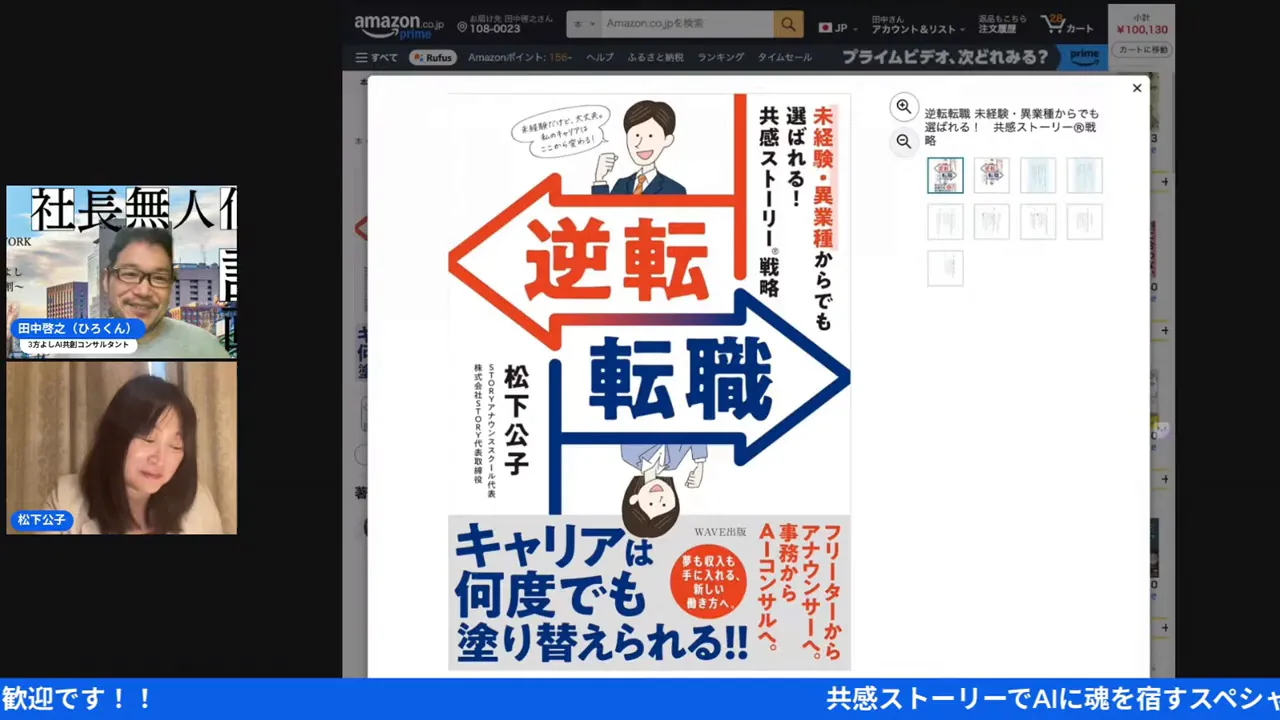

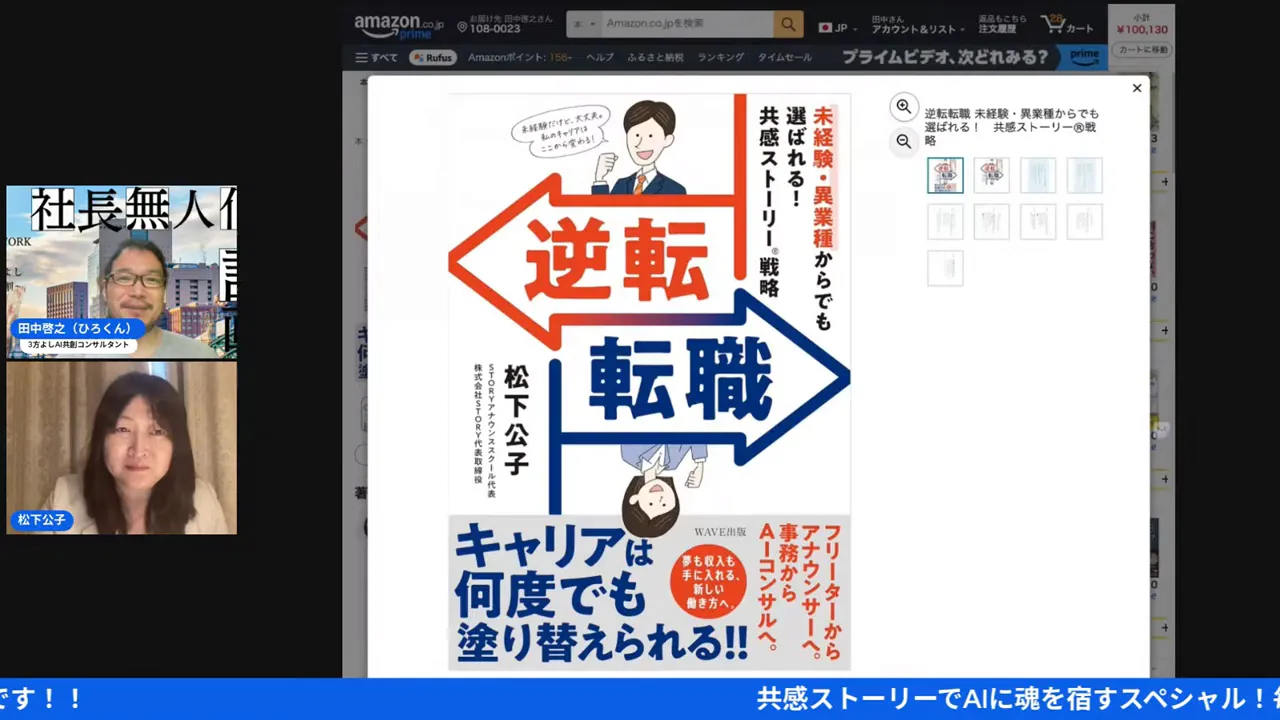

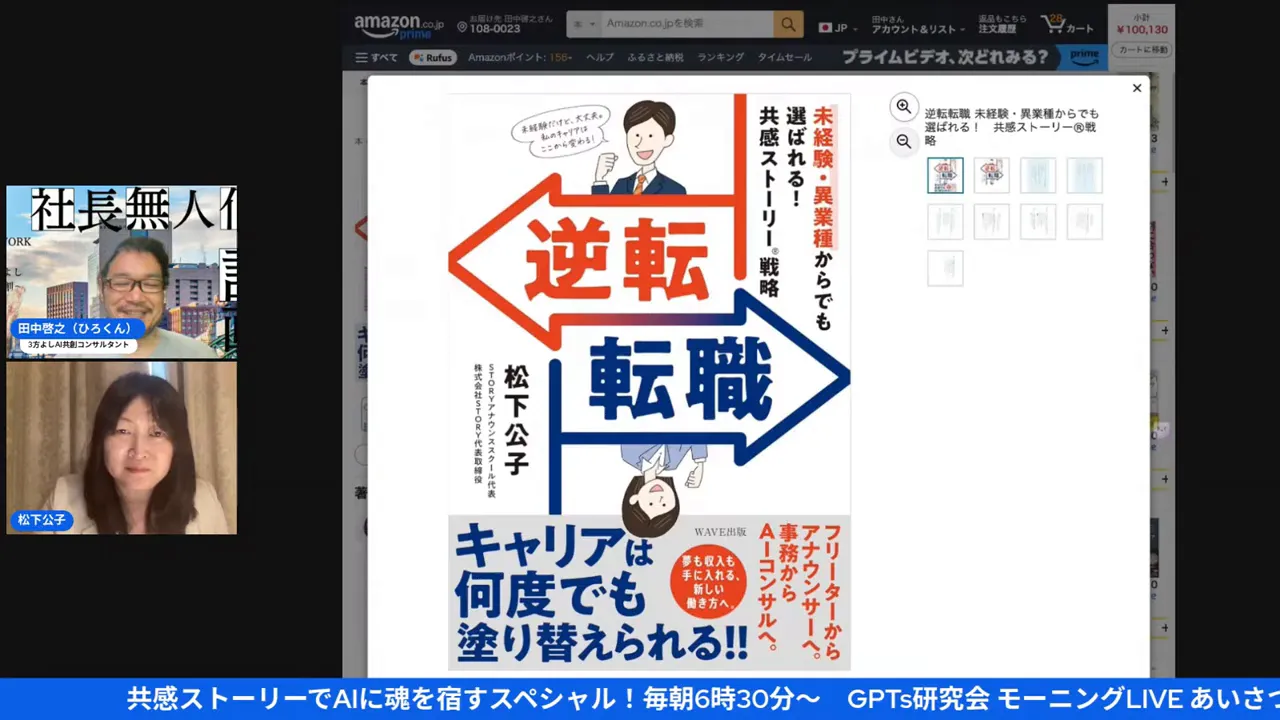

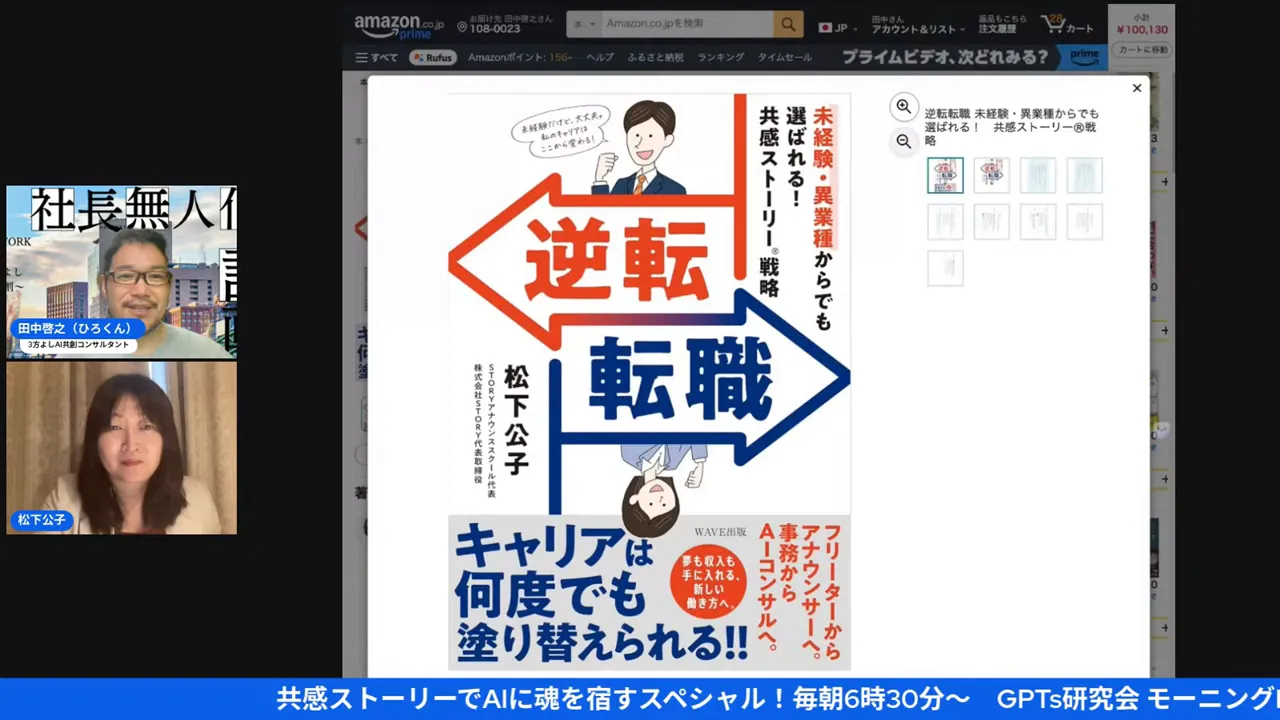

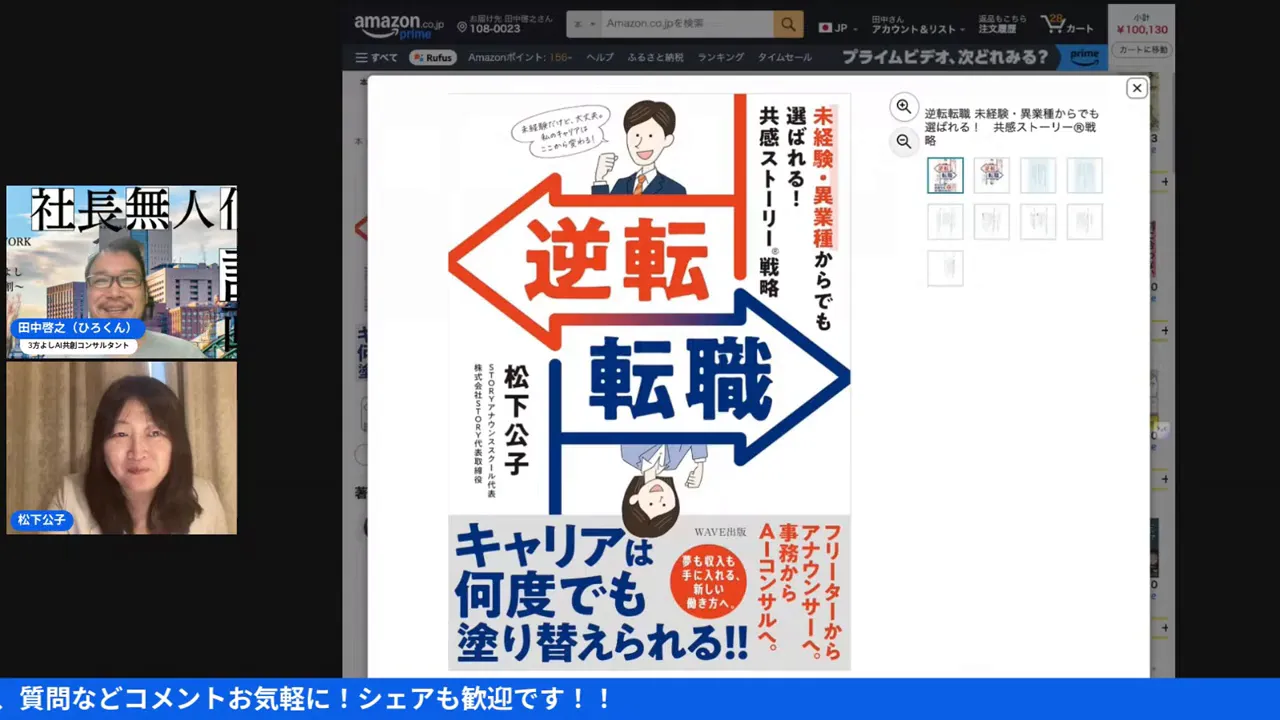

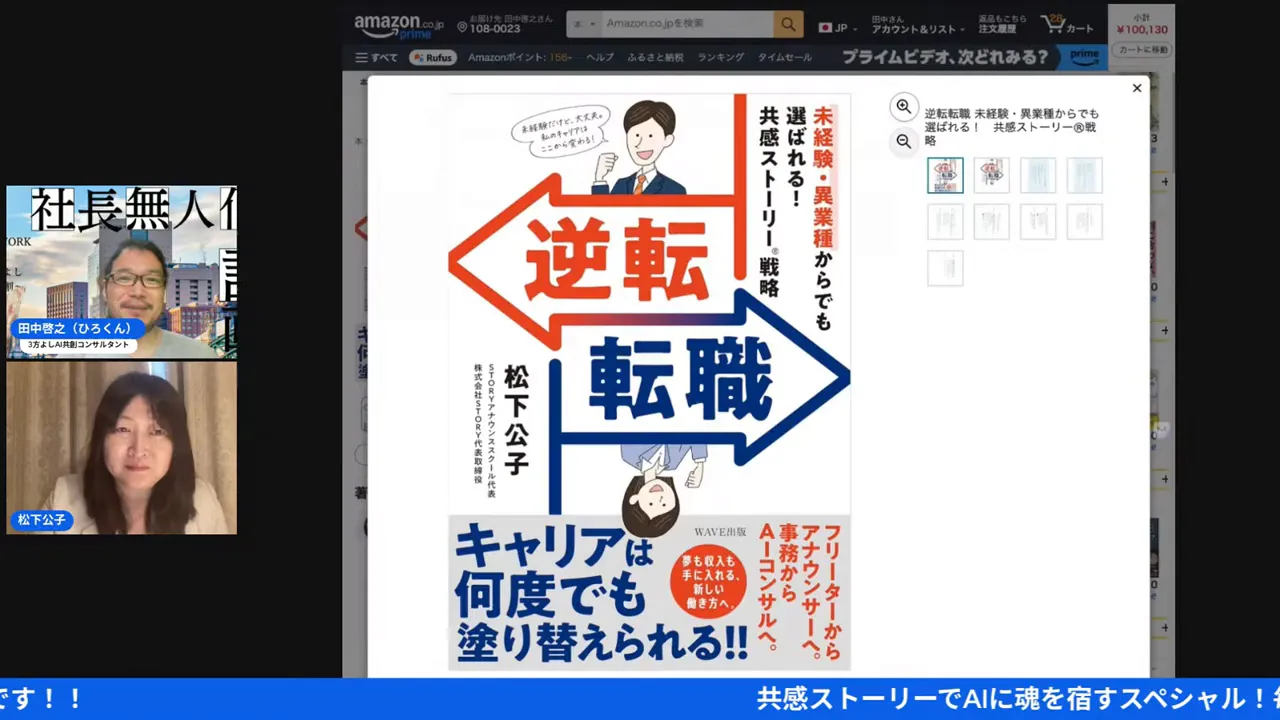

今回のライブは、松下公子さん(元アナウンサー、アナウンススクール主宰)と私、田中啓之がホストを務めました。公子さんは10月10日に『逆転の転職(仮題)』的な書籍をリリースされ、そこにAIや共感ストーリーの要素も入れてきています。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=123s )

僕は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」という肩書きで、50kgのダイエット経験、起業・倒産・負債・再起、そして直腸がんの治療中という話を踏まえながら、本当に人の胸を打つ“共感ストーリー”がAIにどう活かせるかを話しました。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=119s )

💡 共感ストーリー(Empathy Story)とは?🌱

共感ストーリーは単なる成功体験やノウハウの羅列ではありません。「なぜそれをやったのか」「心の動き」「失敗と葛藤のリアリティ」—この“人間の内面の理由”を掘ることで、読者・聞き手が自然に“自分ごと”として受け取れる物語を指します。

ライブで松下さんが強調していたのは、「表面的な適性診断で終わらせないこと」。性格診断や外面的なスキルだけで仕事や人生を決めてしまうと、後で“腑に落ちない”ことが多い。そこに共感ストーリーで“なぜ”を説明することで、聞き手が深く納得しやすくなる、という話でした。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=733s )

🤖 なぜAIに“共感ストーリー”を組み込むのか?📈

ここが本題です。AIは大量のデータを元に応答を生成しますが、それだけだと“冷たい”印象になりやすい。共感ストーリーをAIに組み込むと、下記が可能になります。

- パーソナルな背景を踏まえた発言:相手の立場に寄り添う返答ができる

- 一貫性のある人格設計:AIの発言に『軸』が生まれる

- ブランド化:個人や企業の価値観を体現する“声”になる

- 自己理解の支援:ユーザーが自分のストーリーを掘る手助けができる

ライブでは「AIに魂を宿す」という表現でこれを説明しました。魂=一貫した価値観と背景を持つこと。これがあると、ユーザーとの信頼関係が深まるんだよね。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=278s )

🛠️ 共感ストーリー×AIでできること(実践例)✨

配信の中で触れた具体的なユースケースを、僕の視点も入れて整理します。

1) 採用面接のAIアシスタント

「面接は会話だ」と公子さんが強調していました。AIアバターに企業の共感ストーリー(創業背景、社長の想い、チームの雰囲気、失敗と学び)を組み込めば、応募者に“この会社に合うかどうか”を短時間で見極めるコミュニケーションが可能になります。15〜30分という限られた時間で、面接官と応募者双方の共感が生まれるよう設計できます。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=499s )

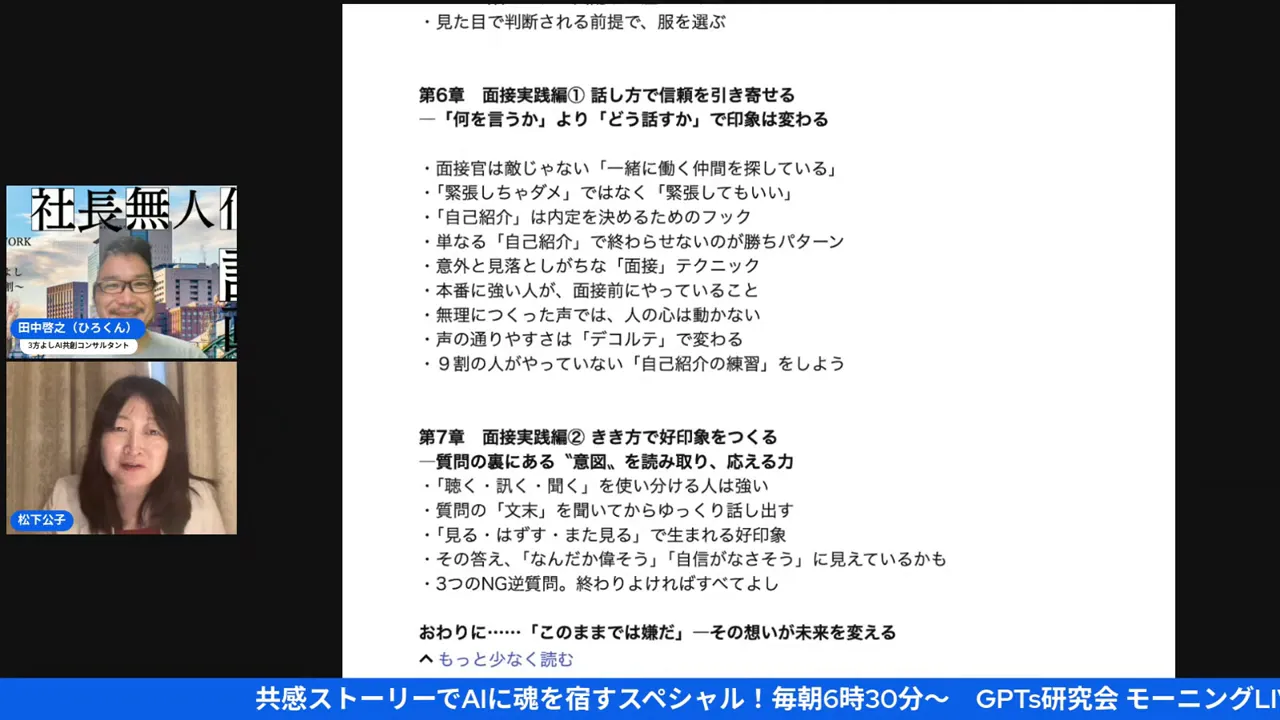

2) パーソナルブランディングAI(著書の読み手AI)

松下さんが話していた「自分の本をAIに読ませて、読者と話すAI」を作る例。書籍の共感ポイント(なぜその道を選んだのか、挫折、復活のポイント)をAIに学習させれば、読者がより深く共感しやすくなる。AIは24時間対応で、読者の疑問に即答できるので販促効果も高まります。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1230s )

3) 企業のCX(顧客体験)向上

顧客対応や問い合わせ回答に共感ストーリーを組み込んだAIを使うと、単なるFAQの読み上げ以上の“寄り添い”が生まれる。たとえば、購入者の不安を先回りして和らげたり、商品ストーリーで購入理由を強化したりできます。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1550s )

🔧 AIに“魂”を宿すためのステップバイステップ(実践ガイド)🪜

ここからは僕がコンサルで使っているテンプレに基づいて、具体手順をステップで示します。順番にやれば、誰でも“共感ストーリーAI”を作れるようにしていますよ。

ステップ0:目的とユースケースを明確にする

まずは「何のためにAIを使うのか」を明確に。採用補助、販促、教育、社内ナレッジ共有など、目的ごとにストーリーの切り口が変わります。ここを飛ばすと『ただの便利なチャットボット』で終わります。

ステップ1:コアストーリー(核)を掘る

下記の質問に答えて、“共感できる核”を作ります。これは紙でも音声でも良い。たくさん出して、後でブラッシュアップします。

- なぜこの仕事/事業を始めたのか?(きっかけ)

- 一番つらかったこと、敗北体験は何か?それをどう乗り越えたか?

- 価値観・信条(譲れないこと)は何か?

- 誰のために、それをやっているのか?

- そのストーリーで伝えたい“感情”は何か?(安心、勇気、共感など)

これは僕の例でいうと「50kg痩せた理由」「詐欺で巨額負債を被ったときの感情」「家族を守るために再起したプロセス」「癌の発見と向き合い方」などがコアです。これらをAIの基礎データにするんだ。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=268s )

ステップ2:エピソードを構造化する(テンプレ化)

エピソードごとに下のテンプレで整理します。AIに読み込ませやすくするために構造化するのがポイント。

- 状況(いつ、どこで)

- 問題(何が起きたか)

- 感情(どう感じたか)

- 行動(何をしたか)

- 結果(どうなったか)

- 学び(今に活かしていること)

これを50〜100件程度用意するとAIの人格が厚くなります。数が少ないと“薄い”キャラクターになります。

ステップ3:AIへのインポートとトーン設定

AIプラットフォーム(GPT系、カスタムモデル、商用クラウドAI等)にドキュメントを入れ、下記を設定。

- 語尾や一人称(例:私、僕、ひろくん)

- キーフレーズ(例:「脂肪は財宝」「失敗は宝」)

- 禁止事項(言ってほしくない表現)

- 推奨表現(共感ワード、励まし方、断り方)

ここで重要なのは“一貫性”です。語調や価値観がばらつくと“魂”が薄まりますよ。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1572s )

ステップ4:モニタリングとチューニング(MVP→改善)

まずは小さなMVPを公開して、モニターからのフィードバックを集めます。重要な指標:

- 共感スコア(ユーザーがどれだけ「わかる」と感じたか)

- 応答の一貫性

- ブランド整合性

- ユーザー離脱率

フィードバックを元にストーリーの追加・修正、トーンの微調整を繰り返します。AIは“後から書き換える”ことが可能だから、恥をかくことを恐れずにリリースして改善していくのがコツ。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1767s )

ステップ5:スケーリングとコミュニティ化

ある程度安定してきたら、AIを社内外で活用して横展開します。コミュニティ(感想を出す場、ファンの横つながり)を作ることで、AIへの新しい素材(ユーザーの語る物語)を取り込めます。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1804s )

🧾 実践Tips:共感ストーリーを掘るテクニック(僕のワークシート)✍️

僕がコンサルでクライアントに渡すワークシートの一部を公開します。これで「掘る」「構造化する」「AIに落とす」までがスムーズになります。

- 人生の3大事件を書き出す(ポジティブ・ネガティブ問わず)

- 各事件について「10分で語る用の原稿」を作る(状況→感情→行動→結果)

- そのエピソードを「誰かに話して伝えたい1フレーズ」に凝縮する

- そのフレーズをAIの“返答テンプレ”に3つほど組み込む(例:「それはつらかったね。でも〜」)

- 毎週1エピソードをAIに追加して、1ヶ月で4つ追加→初期人格は厚くなる

これをやるだけでAIの返し方がグッと人間味を帯びるから、必須の作業だよ。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1120s )

🧩 AIクローンと“自己理解”の関係 — 自分を再発見するツールとしてのAI

配信で話したもう一つの面白いポイントは、「AIクローンを作る過程が、自分の自己理解を深めるプロセスになる」という点です。AIに自分の過去のストーリーを入れることで、第三者視点で自分を見ることができる。これが意外と強力なんだ。

僕自身、50kg減量や倒産、そして癌の告知という大きな経験をAIに整理して伝える過程で、「ああ、自分はこういう価値観で生きているんだな」と再確認できました。AIは単なる道具じゃなくて、自己対話の相棒になります。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1575s )

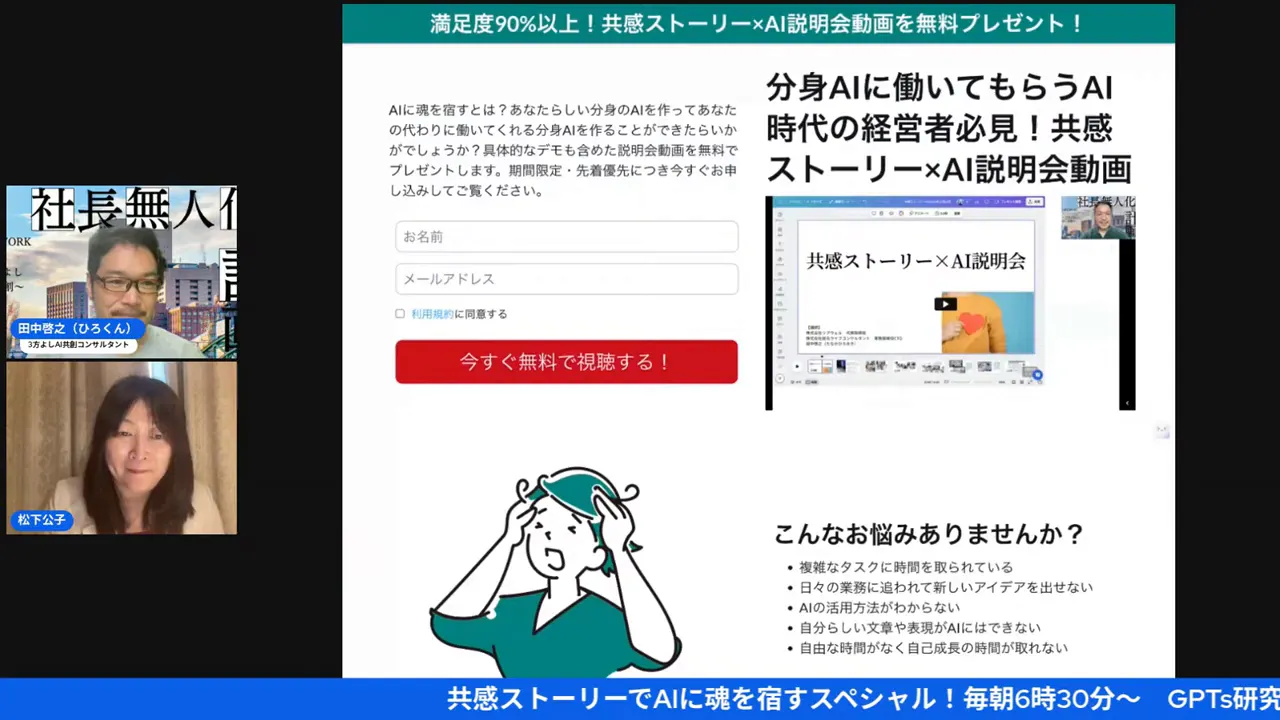

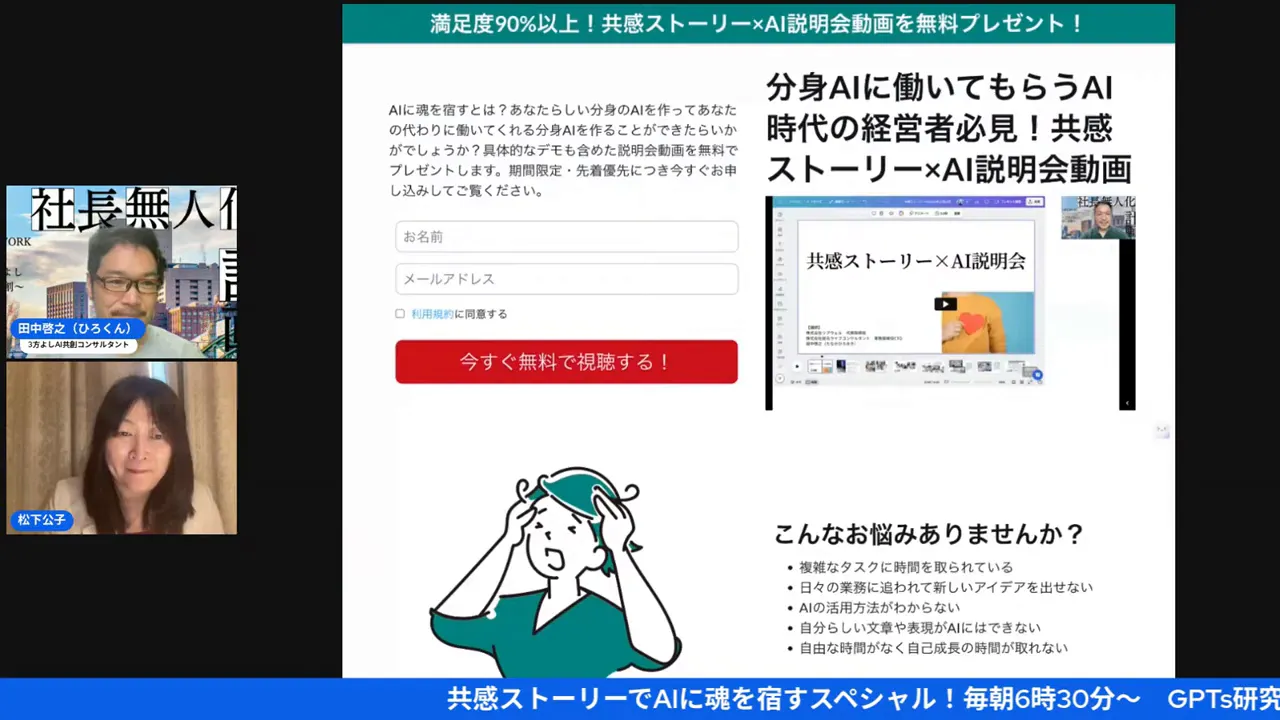

📣 GPTs研究会・説明動画の再公開とモニター募集について

今回の配信で再度アナウンスしたのは、以前行った「共感ストーリー×AI」の説明会動画を期間限定で無料公開することと、モニター募集の再開です。視聴後にアンケートに答えてくれた人にはフィードバック機会や、今後の実験に参加してもらう予定。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1634s )

僕からのお願い:もし「自分のストーリーをAIに組み込みたい」「社内で共感型AIを導入したい」という方は、ぜひ説明動画を見てアンケートに答えてください。実際にモニタリングしてもらうことで、理論だけでなく実践データが得られます。

満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!

https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai

🏷️ 実際に配信で出た重要なフレーズ・名言集(保存版)📚

- 「コンテキスト(文脈)が重要。文脈がないままAIを使っても伝わらない」

- 「共感ストーリーは“なぜ”を掘ること。表面的なスキルだけでは足りない」

- 「AIに魂を宿す=一貫した価値観と背景を与えること」

- 「AIを育てる過程が、あなた自身を育てる過程になる」

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1280s )

🧠 ケーススタディ:松下公子さんの“逆転の転職”書籍とAIの掛け合わせ

公子さんの新刊は「転職」をテーマにしており、経験の浅い人や40代・50代の方でも転職が可能だという具体的なノウハウとストーリーが詰まっています。ここに共感ストーリーをAI化すると、下記のようなシナリオが作れます。

- 転職相談チャット:年齢や経験を踏まえて「共感+選択肢の提示」を行う

- 模擬面接AI:面接での伝え方を公子さんのメソッドで練習できる

- 自己紹介ジェネレーター:あなたのストーリーを聞いて面接用の自己紹介を作る

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=232s )

📋 企業・個人が導入する際の注意点(忖度ゼロの本音)

ここはコンサルとして忖度ゼロで言います。AIと共感ストーリーを導入する際の“落とし穴”をまとめますね。

- ストーリーが“嘘”だとバレると信頼を失う:誇張や過剰演出は禁物

- 一貫性の欠如:複数担当者が別々の声でAIを育てると人格がブレる

- プライバシーと倫理:個人の体験を使うときは必ず同意を取る

- 過度の自動化依存:重要な判断は人間が伴走する設計にする

具体的解決策も用意してます。例えば「ストーリー検証のプロセス」「編集履歴の保存」「ユーザー同意フォームの標準化」などね。

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1833s )

🛎️ 実践例としての小さなプロジェクト案(すぐに試せる)

導入ハードルを下げるために、僕が推奨する小さな実験プロジェクトを3つ提示します。これは最低限の工数で効果を確かめられるものです。

書籍AIの試作(2週間)

書籍1冊分のコアストーリーをAIに読み込ませ、読者からのFAQに答えるプロトタイプを作る。

面接模擬AI(1か月)

企業のトップ1人分のストーリーを登録して模擬面接を行い、面接通過率の変化を観察する。

カスタマーサポートの共感パッチ(1か月)

既存のFAQに「共感テンプレ」を組み込んだ応答を試験導入して、顧客満足度の変化を測る。

これらは実験として低コストでできるので、失敗を恐れずチャレンジしてみてください。失敗はネタ、改善は宝ですよねw

📸 スクリーンショット解説(配信の要所をキャプチャして詳述)

キャプチャ1(00:33) — オープニングとテーマ提示

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=33s )

ここで「AIに魂を宿す」という大きなテーマが提示されます。イントロの短い時間で視聴者が感情の軸に触れる設計になっているのが良いですね。

キャプチャ2(01:59) — ひろくん(私)の自己紹介シーン

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=119s )

僕のバックグラウンド(主夫CEO、50kgダイエット、癌治療中など)を短く紹介。これが僕の共感ストーリーの一部であり、AIに与える“人間的厚み”の源泉です。

キャプチャ3(04:38) — AIに魂を宿す説明箇所

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=278s )

この辺りで実践的な変化(本が売れ始めた・反応が増えた)という実例が語られます。実績ベースでの説得力があるのは大事。

キャプチャ4(08:19) — 面接はコミュニケーションだという議論

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=499s )

ここで話されるのは「面接は会話である」という本質。AIが面接の“共感側”を担えるかどうかは、導入時の差別化ポイントになります。

キャプチャ5(12:13) — 性格診断だけで終わらない重要性

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=733s )

性格診断は入口に過ぎない。その先にある“なぜ”を掘ることで、本当に合った仕事や関係が見えてくる、というメッセージ。

キャプチャ6(20:30) — 公子さんの書籍AIの話

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1230s )

著者のもつストーリーをAIが語ることで、読者接点が増える。販促面でも強い。実装の優先順位が高い施策ですね。

キャプチャ7(26:12) — AIクローンをアップデートする話

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1572s )

AIを育てる=自分を育てる。AIの履歴と自分の変化を並べて見ると、新たな気づきが生まれるのは僕自身の経験でも実感しています。

キャプチャ8(29:27) — モニター募集の案内

(動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=gfZWe6_rSZE&t=1767s )

説明動画に登録してもらい、アンケートでフィードバックをもらう形で モニタリング体制を整える、という実務的アプローチが語られました。

🧾 FAQ(よくある質問)

共感ストーリーって具体的にどんな情報を用意すればいいですか?

状況(いつ・どこで)、問題(何が起きたか)、感情(どう感じたか)、行動(何をしたか)、結果(どうなったか)、学び(今にどう活かしているか)の6つを一つのエピソードとして整理してください。これを複数用意するのが基本です。

AIに個人のプライバシーを入れるとまずいのでは?

個人情報や第三者の識別情報を含める場合は必ず同意を取ってください。匿名化や要約化で安全性を担保する方法もあります。コンプライアンスと倫理は最優先です。

どのAIプラットフォームが向いていますか?

用途によります。チャット応答重視なら大手のGPT系(カスタムプロンプト可能)で良いし、エンタープライズ用途で厳格なセキュリティが必要ならクラウド型の専用ソリューションを選ぶべきです。まずはプロトタイプを小さく作って検証するのがベター。

共感ストーリーの量はどれくらい必要ですか?

初期は20〜50件あると良いですが、最低でも10件から始めるのがおすすめです。継続的に追加・更新していくことでAIの“厚み”が増します。

作ったAIが間違ったことを言った場合の対処は?

編集履歴と人間の監査プロセスを用意しておくこと。MVP段階では必ず監視ログを取り、問題時は速やかに修正・謝罪・改善案を出せる体制を整えてください。

✅ まとめと今すぐできるアクションプラン(3ステップ)

最後に、今すぐ始められるアクションを3つに絞って提示します。やることはシンプル。やらないと何も起きませんよ。

- 動画を視聴して、配信で紹介した説明会(限定公開)を登録して見る(まずは理解)

- あなたの共感ストーリーを3つ用意する(紙でも音声でもOK)

- 簡易AIチャットにそのストーリーを入れて応答を試し、友人か同僚にテストしてもらう

僕(ひろくん)としては、特に「失敗談」や「葛藤」を恥ずかしがらずに使ってほしい。そこに人生のリアルが宿るからね。失敗はネタ、って何度も言ってるけど本当にその通りだよ。

興味がある方は、説明動画を見てアンケートに答えてください。僕たちもモニターやコミュニティを通じてフィードバックを出し合いながら、一緒にアップデートしていきたいと思っています。

最後にひとこと。共感ストーリーを育てることは、あなた自身の人生をもう一度「編集」する作業でもある。AIはその編集作業を強力に支援してくれる。生身の人間としてのあなたと、そこから派生したAIクローンが共に成長する未来、一緒に作りませんか?

今日も読んでくれてありがとう。ひろくんでした。ではまた次の配信で会おうね!😊

満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!

https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |